改革开放以来,中国经济取得了高速增长,2010年经济总量赶超日本,成为世界第二大经济体。但在经济总量高速增长的同时,中国人均GDP却仍排在世界第100位左右,经济发展的不平衡问题亦日益突出,对我国经济可持续发展及社会和谐发展带来了严峻的挑战,逐渐引起政府、学者和公众的广泛重视,也成为地理学研究的热点问题。

经过近几十年的发展,国内区域差距研究日益丰富,研究方法不断改善,研究领域也逐渐拓宽。早期研究主要关注传统二元结构中的城乡差距和全国范围内的东、中、西、东北等大区域的差距,而随着城市化的快速推进,城市间差距问题也日益受到重视。另外,在评价指标上,早期主要采用GDP或人均GDP等宏观经济指标,但随着对民生问题的日益关注,越来越多学者开始关注影响广大人民群众的收入差距问题。而工资作为居民最主要的收入来源之一,探求其地区差距的形成机制和影响因素对缩小日益扩大的居民收入差距有重要意义。

关于区域工资差距的研究,在研究方法上,主要秉承新古典增长理论、新经济地理学和城市经济学三大理论。基于新古典增长理论,学者们探讨了对外贸易、外商直接投资、全球化、劳动力流动、科技投入等因素对地区工资差距的影响[1-4]。然而该理论是基于市场完全竞争和规模报酬不变的假设之上,这和现实经济社会中大多数行业的不完全竞争和规模报酬递增现象是不一致的,导致其对地区工资差距的解释缺乏说服力[5]。新经济地理学则将垄断竞争、运输成本和规模收益递增联系起来,强调空间距离和市场潜能等因素的作用[6],主要基于要素价格方程考察地区的市场潜能对该地区工资水平的影响[7-9]。而城市经济学的研究则主要基于空间集聚理论考察产业集聚所产生的外部性对工资水平的影响[10-12]。近年来,许多学者对新经济地理学和城市经济学两种研究方法进行整合,综合两种理论的思维框架,对地区工资差距的原因进行探索[13, 14]。

在研究对象上,由于无法获取一个地区所有劳动者的平均工资数据,当前研究大都是基于城镇单位职工平均工资对地区工资差距进行评价和分析,也有部分学者对工资的城乡差异进行了研究[15, 16]。近年来,研究对象不断的细化,其中研究尺度由省域尺度细化为城市尺度,工资指标也由地区所有职工平均工资细化到地区某行业职工平均工资。

既有地区工资差异研究不论是在研究方法,还是在研究对象上都不断的完善,取得了丰富的成果,但仍存在一定的不足。主要表现为既有研究大都是基于城镇所有职工的平均工资数据进行研究,虽然部分学者开始关注影响地区间各行业工资差距的因素,但仅停留在制造业层面,对服务业工资地区差距缺乏研究。

基于此,本文选择京津冀城市群这一经济发展不均衡的典型区域作为研究对象,基于新经济地理学和空间集聚理论,利用该区域2005-2012年的市级面板数据,探讨市场需求、产业集聚等因素对各行业工资区域差异的影响。

2 方法和数据 2.1 计量模型为考察市场潜能、产业集聚等因素对地区工资水平的影响,建立多元回归模型,模型设定如下:

| $ {\rm{ln}}wag{e_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{ln}}wag{e_{i, t - 1}} + {\alpha _2}m{p_{it}} + {\alpha _3}ag{g_{it}} + \gamma X + {\mu _{it}} $ | (1) |

其中,下标i和t分别表示城市和年份,wageit是被解释变量,α0为截距项,αm (m = 1, 2, 3)为自变量的系数,mpit和aggit为核心解释变量,分别表示市场潜能和产业集聚,X为控制变量,γ为各控制变量的系数列向量,μit代表回归方程的误差项。

各个变量的具体含义如下:

地区工资水平(wageit ):与以往仅关注城镇职工平均工资不同,本文还从不同行业角度解析地区工资水平。在不同行业方面,分别选取制造业、生产性服务业、消费性服务业和公共性服务业4类行业的工资水平作为被解释变量。其中,生产性服务业包括金融业,信息传输、计算机服务和软件业,科学研究、技术服务和地质勘查业,交通运输、仓储和邮政业以及租赁和商务服务业;消费性服务业包括批发零售业,住宿餐饮业,房地产业以及居民服务和其他服务业;公共性服务业包括水利、环境和公共设施管理业,卫生、社会保障和社会福利业,教育,文化、体育和娱乐业以及公共管理和社会组织。

滞后变量(wagei, t-1)为被解释变量滞后一年的数据。

市场潜能(mpit ):市场潜力在一定程度上反映城市可获得的整体市场规模,采用Harris的度量方法来衡量[17, 18],其计算公式为:

| $ m{{p}_{it}}={}^{\sum\limits_{i\ne j}{{{Y}_{j}}}}\!\!\diagup\!\!{}_{{{d}_{ij}}}\;+{}^{{{Y}_{i}}}\!\!\diagup\!\!{}_{{{d}_{ii}}}\; $ | (2) |

其中Yi 为i市国内生产总值,dij 为i市到j市的距离,dii为i城市的内部距离,选取城市区域半径的2/3为内部距离。

产业集聚(aggit ):基于产业增加值数据来衡量产业集聚水平[19, 20],测度方法为:

| $ ag{{g}_{it}}={}^{{{e}_{i}}{{_{j,t}}^{*}}{{E}_{t}}}\!\!\diagup\!\!{}_{{{e}_{i,t}}^{*}{{E}_{j,t}}}\; $ | (3) |

其中,eij, t 、Ej, t分别为t年份i城市j产业增加值和京津冀地区j产业总增加值,ei, t、Et分别为t年份i城市总增加值和京津冀地区总增加值,该指数越大表明该产业在该地区的集聚程度越高。由于不同行业产业集聚的驱动机制和效应存在显著差异,因此有必要分析和探讨不同产业集聚类型对地区工资差距的影响是否存在差异,分别用magg、proagg、conagg、pubagg表示制造业、生产性服务业、消费性服务业和公共性服务业的集聚水平。

各城市不同行业工资水平不仅受到行业市场规模及行业集聚水平的影响,也受到城市各经济生产要素的发展水平及市场经济体制改革、外向度等政策制度要素的影响。为检验其它客观因素的影响并保证模型估计的无偏性,在计量模型中加入了经济因素和政策制度两大类控制变量。经济因素主要包括人力资本、基础设施、科技投入等因素,其中人力资本(hcapital)采用每万人普通高等学校在校学生数进行衡量;基础设施(infra)用等级公路密度进行衡量,科技投入(tech)则以科技支出占GDP的比重来表示。政策制度因素主要包括政府干预市场能力、外向度和市场经济体制改革等因素。其中政府干预市场能力(govern)采用地方政府财政收入在GDP中的比重以及政府消费占地区消费比重两项指标进行衡量[21];外向度(output)则采用进出口总额占GDP比重以及外资占比两项指标进行衡量;市场经济体制改革(market)则基于工业产值中的非国有成分所占比重以及职工人数中的非国有职工所占比重两项指标进行计算。计量模型的最终形式拓展为:

| $ \begin{array}{l} {\rm{ln}}wag{e_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{ln}}wag{e_{i, t - 1}} + {\alpha _2}m{p_{it}} + {\alpha _3}mag{g_{it}} + {\alpha _4}proag{g_{it}}\\ + {\alpha _5}conag{g_{it}} + {\alpha _6}pubag{g_{it}} + {\alpha _7}hcapita{l_{it}} + {\alpha _8}tec{h_{it}} + {\alpha _9}infr{a_{it}}\\ + {\alpha _{10}}marke{t_{it}} + {\alpha _{11}}outpu{t_{it}} + {\alpha _{12}}gover{n_{it}} + {\mu _{it}} \end{array} $ |

鉴于计量模型中自变量包含被解释变量的滞后项,且所采用的面板数据具备“大N小T”的特征,因此采用动态面板GMM模型中的系统广义矩估计方法对计量模型进行回归[22]。另外,为了增强计量结果的准确性,需要进行AR检验和Sargan检验,以保证模型满足随机扰动项无序列相关的假设和确保工具变量的有效性。

2.3 数据说明各市统计资料中关于服务业细分行业的分类在2005年发生了较大的调整,这种调整使得2005年前后服务业细分行业的数据可比性较差,另外河北部分地级市2013年和2014年的统计资料仍无法获取,因此本文的研究时段是从2005年起至2012年。而研究所需的社会经济数据来源于各地市统计年鉴。

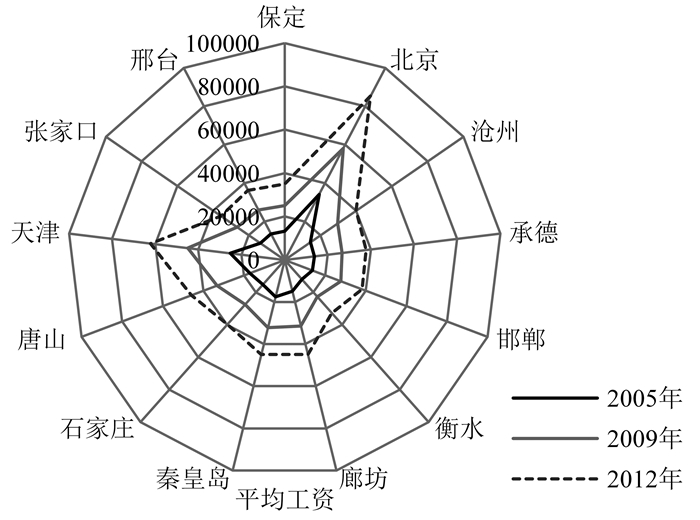

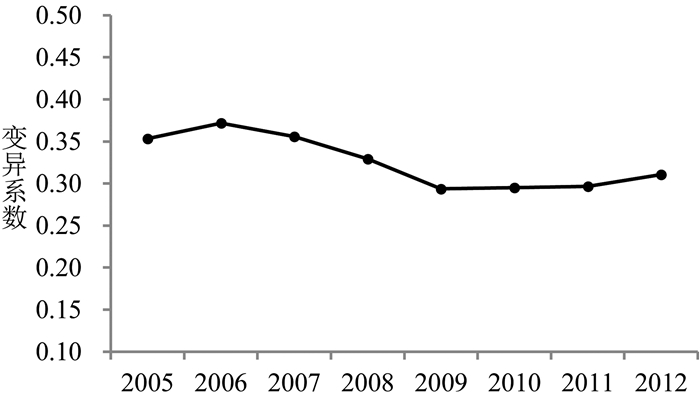

3 京津冀地区城市工资差异 3.1 各城市平均工资差异及其演变特征从图 1可以看出,2005-2012年间,各城市平均工资水平均不断上涨,但各城市的相对工资大小变化不大。北京的工资优势最为凸显,其次为天津,而衡水、保定和张家口等城市工资水平始终偏低。但城市间平均工资差异系数呈下降趋势(图 2),表明京津冀地区各城市间工资差异整体上呈缩小趋势。

|

图 1 不同城市平均工资增长情况 Fig.1 Wage Growth Among Different Cities |

|

图 2 各年份城市间平均工资的差异系数 Fig.2 Wage Differences Among Cities from 2005 to 2012 |

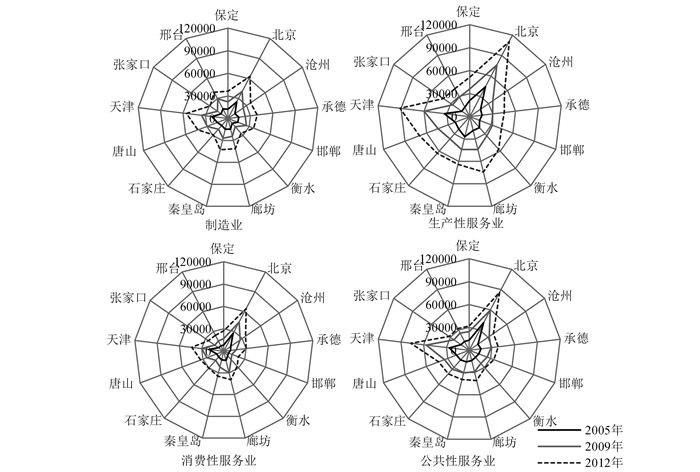

从图 3可以看出,京津冀地区不同行业的分布格局差异较大。从制造业来看,沧州、保定制造业工资与区域均值差距逐渐缩小,而石家庄则逐渐扩大,与衡水和张家口成为工资低值区,北京和天津则始终为工资高值区;从生产性服务业来看,秦皇岛工资优势降低,廊坊市工资优势则逐渐凸显,与北京、天津成为工资高值区,而邯郸、邢台、张家口和承德工资水平则偏低;从消费性服务业来看,廊坊市工资优势逐渐凸显,天津有所降低,但仍为工资高值区;从公共性服务业来看,除天津工资优势更为凸显外,其他城市相对工资大小未发生明显改变。

|

图 3 不同城市各行业工资增长情况 Fig.3 Wage Growth of Different Industries Among Different Cities |

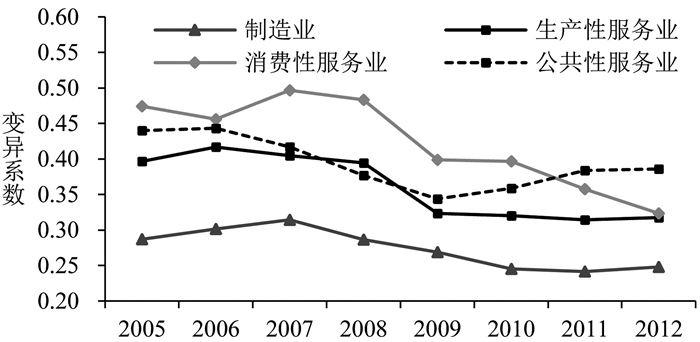

另外不同行业城市间工资差异系数显著不同(图 4)。其中制造业工资差异始终最小,消费性服务业和生产性服务业呈下降趋势,差异系数趋于一致,而公共性服务业工资差异则先降后升,2011年开始成为城市间工资差异最大的一类行业。

|

图 4 不同行业城市间工资差异演变 Fig.4 Wage Differences among Cities Across Different Industries |

基于构建的计量模型,利用动态面板GMM回归分析方法,对2005-2012年京津冀地区工资差异的影响因素进行分析,回归分析结果如表 1所示。

| 表 1 系统动态GMM回归结果 Tab.1 Regression Results of SYS-GMM |

市场潜能对各类行业工资水平的增长均有一定的促进作用,这与先前的绝大多数研究结论一致,说明市场接近度好的地区具有较高的工资水平。这是由于市场潜能较高的城市,其本地经济增长拥有更广阔的市场需求,从而带动本地各类产业的发展,并在集聚机制的作用下不断推动工资水平上升。

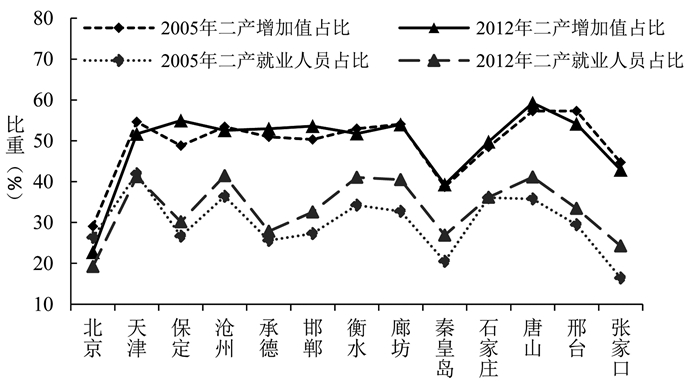

4.2 产业集聚在产业集聚方面,除消费性服务业外,各类型产业集聚对地区平均工资水平的提高均有一定的促进作用。其中制造业集聚的促进作用最为显著,这是由于对于京津冀大多数城市而言,不管是从产值角度还是吸纳就业人员角度,现阶段制造业仍是地区经济发展的主力军(图 5),制造业的集聚不仅会带来行业内部劳动生产率的提高,还会显著促进地区经济的发展,从而带动地区劳动者收入水平的提高。然而,消费性服务业集聚对地区工资水平的影响却为负值,这是由于现阶段消费性服务业发展层次较低,工资水平在各类行业中居于末位,其集聚水平越高,反而拉低了地区平均工资水平。

|

图 5 各城市制造业产值和就业人员占比 Fig.5 The Manufacturing Output and Employment Proportion of Each City in 2005 and 2012 |

具体到各行业,产业集聚的回归结果并不一致。其中,对于生产性服务业而言,公共性服务业集聚对其工资水平的影响为负,而相反,对于公共性服务业而言,生产性服务业集聚对其工资水平提高有显著的促进作用。这种相互作用的不对称是由于现阶段京津冀大多数城市的教育医疗、文化休闲等公共性服务业仍仅侧重满足人们的最终消费需求,社会服务功能发展不足,导致其对产品生产相关的咨询、设计、研发、营销、金融等需求较低,与生产性服务业的后向关联较弱,因此不能促进生产性服务业的集聚发展和生产效率的提高。

另外,对于消费性服务业而言,四类产业集聚对其工资水平的影响均为负值,这是由于消费性服务业的产业性质导致的。

在4类行业中,消费性服务业是市场化程度较高、平均企业规模较小、竞争最为激烈的行业,因此其产业集聚带来的竞争效应尤为显著。而在激烈的市场竞争中,价格战是企业营销的一种重要手段,服务企业通过主动降低服务价格,以更低廉的价格扩大自身的市场份额,这一竞争效应极大的弱化了产业集聚带来的生产效率的提高,导致其工资薪酬难以提高。

4.3 控制变量在控制变量方面,基础设施仅对消费性服务业工资水平有一定的促进作用,表明近年来以交通建设为核心的传统基础设施建设在带动京津冀地区产业发展、降低企业生产成本等方面的拉动力正在不断弱化。

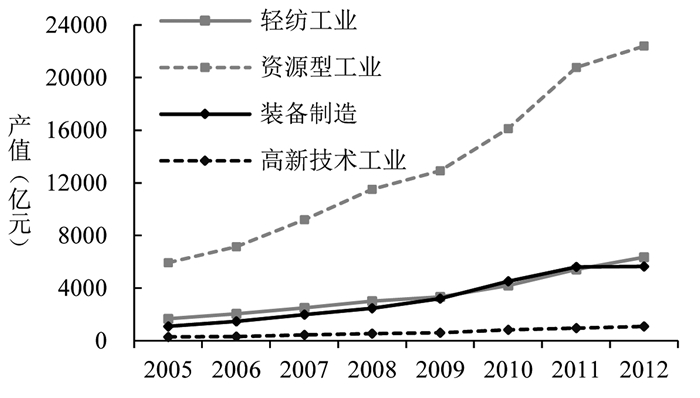

科技投入对每个行业工资水平的提升均有一定的促进作用,但相对于服务业,科技投入对于制造业工资水平提升的促进作用较小且未通过显著性检验。这可能是由于现阶段京津冀大多数城市制造业产业结构层次偏低(图 6),自主创新能力不强,导致科技投入的增加对制造业生产效率的促进作用较为有限。人力资本的回归结果和科技投入较为相似,其对服务业工资水平的影响为正,而对制造业工资水平的影响为负。导致这一回归结果的原因主要是由于对于当前京津冀大多数城市而言,制造业是各行业中劳动力技术门槛相对较低的产业,而且高技术人才大多流向了现代服务部门,导致人力资本的提高未能带动制造业工资水平的提高。

|

图 6 河北省各大类制造业产值增长情况① Fig.6 The Output of Various Kinds of Manufacturing in Hebei from 2005 to 2011 |

市场经济体制改革并未带动各类行业工资水平的提升,这是由于虽然当前大多数非国有企业拥有相对较高的生产效率和发展活力,但由于国有企业可以凭借自己的市场力量获得垄断利润,导致非国有企业的工资水平却偏低,因此非国有经济成分的提高反而拉低了地区平均工资水平。但随着未来市场经济体制改革的进一步深化,国有企业的垄断地位及其垄断带来的高工资将会有所下降,同时非国有企业凭借其较高的生产效率,其工资水平也会不断上升,因此未来市场经济体制改革对地区工资水平的影响有可能转为正值,需要未来进一步研究。

政府市场干预能力仅能带动公共性服务业工资水平的提升,这与公共性服务业的经营管理体制有关,目前中国教育、文化、卫生和社会组织等公共性服务业市场化程度低,进入门槛较高,政府干预较多,行业发展依赖于政府投资,因此政府财政能力、消费能力的提高能够带动公共性服务业工资水平的提高;但对于其它行业,政府市场干预能力的提高并不能有效促进工资水平的提高。与政府市场干预能力恰好相反,外向度的提升带动了制造业、生产性服务业和消费性服务业工资水平的提高,但缺乏对公共性服务业工资水平的影响。这一结果再次反映出公共性服务业市场化程度低的产业特征,虽然近年来国家降低了对教育、医疗等公共性服务业的垄断程度,但该行业外商投资仍较少且产品主要满足于本地市场,导致对外开放程度提高带来的工资溢出效应在公共性服务业没有得以体现。

4.4 产业集聚拥挤效应识别在产业集聚发展过程中,要素和技术在一个地区的集聚能够促进地区整体劳动生产率的提高,进而提升地区工资水平,但过度集聚将会导致土地、劳动、房价等生产要素价格的上涨,产生拥挤效应[23],进而阻碍地区工资水平提高,因此,产业集聚与地区工资水平之间有可能呈现二次函数关系,因此在模型中引入产业集聚的二次项,以验证拥挤效应是否存在。结果显示在4类产业中,仅制造业显示出一定的拥挤效应,表明未来制造业集聚度的上升将可能带来地区工资水平的下降。

| 表 2 各行业产业集聚拥挤效应识别 Tab.2 The Crowding Effect Recognition of Industry Agglomeration Across Different Industries |

2005-2012年间,各城市平均工资及不同行业工资水平均呈现出不断上涨趋势。从工资水平看,生产性服务业工资水平最高,其次为公共性服务业、制造业,而消费性服务业最低;从工资差异看,制造业工资差异始终最小,消费性服务业和生产性服务业均呈下降趋势,而公共性服务业则先降后升,并成为城市间工资差异最大的一类行业;从工资空间格局看,北京和天津始终为各行业工资高值区,廊坊市消费性服务业和生产性服务业工资优势逐渐凸显,而邯郸、邢台、张家口和保定各行业工资水平则始终偏低。

在影响因素方面,制造业、生产性服务业和公共性服务业的集聚对地区平均工资水平的提高有一定的促进作用,但制造业集聚带来的拥挤效应也已开始显现。具体到各行业,产业集聚的回归结果并不一致,主要体现为生产性服务业集聚对公共性服务业工资水平提升具有显著的促进作用,而公共性服务业缺乏对生产性服务业的反哺;产业集聚对消费性服务业工资缺乏带动作用。

市场潜能对各行业工资水平的增长均有一定的促进作用;基础设施对工资水平的带动作用逐渐弱化;科技投入、人力资本对服务业工资水平的带动作用较高,而对制造业工资水平的影响较弱;市场经济体制改革对工资水平的带动作用仍未体现;除公共性服务业外,政府市场干预能力的提高并没有带来其它行业工资水平的提升,外向度的影响则恰好相反。

5.2 政策启示在制造业发展方面,鉴于制造业拥挤效应的凸显,未来各市不应再盲目追求制造业集聚规模的扩大,而要更加注重制造业集聚区硬件和软件环境的优化,提升制造业自主创新能力,促进制造业产业结构的转型升级。在生产性服务业发展方面,鉴于该行业工资水平相对较高,且该行业集聚能显著提升地区工资水平,应引导各城市依据地区实际,构建联动发展、优势互补的生产性服务业竞合格局。在消费服务业发展方面,亟需政府加强对消费性服务业发展的调控和引导,带领企业在激烈的市场竞争中以科学的态度应对价格战,积极寻求差异化战略、附加价值战略等其他经营策略,在产品结构调整、品牌创新和新产品开发等方面多下功夫,以技术竞争取代价格竞争。在公共性服务业发展方面,鉴于该行业政府垄断程度仍较高,且缺乏对于生产性服务业的反哺,未来应强化公共性服务业的社会服务功能,提升公共性服务业市场化程度。另外,未来各城市应更侧重生态环保、医疗养老、信息文化等现代化基础设施建设,实现从传统基建到“民生基建”的转型;当前市场经济体制改革对地区工资水平的带动作用仍未体现,未来仍需要进一步克服阻碍市场和价值规律充分发挥作用的各样弊端,深化工资分配制度改革,降低国有企业的垄断地位及其垄断带来的高工资;政府市场干预能力的提高并没有带来大多行业工资水平的提升,未来政府应转变政府职能,减少对微观经济活动的直接干预,提升政府的公共服务能力。

注释:

① 装备制造包括交通运输设备制造,通用设备制造,专用设备制造,电气机械和器材制造;资源型工业包括石油加工、炼焦和核燃料加工,化学原料和化学制品制造,化学纤维制造,造纸和纸制品,木材加工和木竹藤棕草制品,橡胶和塑料制品,金属制品,非金属矿物制品,黑色金属冶炼和压延加工,有色金属冶炼和压延加工;轻纺工业包括农副食品加工,饮料制造,食品制造,纺织,纺织服装服饰,皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋,家具制造,印刷和记录媒介复制,文教、工美、体育和娱乐用品制造;高新技术工业包括计算机、通信和其他电子设备制造,仪器仪表及文化、办公用机械制造,医药制造。

| [1] | Fleisher B M, Chen J. The coast-noncoast income gap, productivity, and regional economic policy in China[J]. Journal of Comparative Economics, 1997, 25(2): 220-236. DOI:10.1006/jcec.1997.1462 |

| [2] | Martin R. Subsidizing inequality:Economic reforms, fiscal transfers and convergence across Chinese provinces[J]. Journal of Development Studies, 1998, 34(3): 1-26. DOI:10.1080/00220389808422518 |

| [3] | 万广华. 中国农村区域间居民收入差异及其变化的实证分析[J]. 经济研究, 1998(5): 36-41. [Wan Guanghua. Empirical analysis on regional income difference and its change in rural China[J]. Economic Research Journal, 1998(5): 36-41. ] |

| [4] | 张建红, ElhorstJ P, Van WitteloostuijnA. 中国地区工资水平差异的影响因素分析[J]. 经济研究, 2006(10): 62-71. [Zhang Jianhong, Elhorst J P, Van Witteloostuijn A. The determinants of regional wage inequality in China:A spatial econometric approach[J]. Economic Research Journal, 2006(10): 62-71. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2006.10.024] |

| [5] | 杨仁发. 产业集聚与地区工资差距--基于我国269个城市的实证研究[J]. 管理世界, 2013(8): 41-50. [Yang Renfa. Research on the industrial agglomeration and regional wage inequality based on the empirical study of 269 cities in China[J]. Management World, 2013(8): 41-50. ] |

| [6] | Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. The Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499. DOI:10.1086/261763 |

| [7] | Fingleton B. Beyond neoclassical orthodoxy:A view based on the new economic geography and UK regional wage data[J]. Papers in Regional Science, 2005, 84(3): 351-375. DOI:10.1111/pirs.2005.84.issue-3 |

| [8] | Redding S, Venables A J. Economic geography and international inequality[J]. Journal of International Economics, 2004, 62(1): 53-82. DOI:10.1016/j.jinteco.2003.07.001 |

| [9] | 刘修岩, 贺小海, 殷醒民. 市场潜能与地区工资差距:基于中国地级面板数据的实证研究[J]. 管理世界, 2007(9): 48-55. [Liu Xiuyan, He Xiaohai, Yin Xingmin. Research on the market potential and regional wage inequality:An empirical analysis based on China district panel data[J]. Management World, 2007(9): 48-55. ] |

| [10] | Glaeser E L, Mare D C. Cities and skills[J]. Journal of Labor Economics, 2001, 19(2): 316-342. DOI:10.1086/319563 |

| [11] | Ciccone A, Hall R E. Productivity and the density of economic activity[J]. The American Economic Review, 1996, 86(1): 54-70. |

| [12] | 王海宁, 陈媛媛. 产业集聚效应与地区工资差异研究[J]. 经济评论, 2010(5): 72-81. [Wang Haining, Chen Yuanyuan. Research on the industrial agglomeration effect and regional wage inequality[J]. Economic Review, 2010(5): 72-81. ] |

| [13] | 桑瑞聪, 王洪亮. 本地市场需求, 产业集聚与地区工资差异[J]. 产业经济研究, 2011(6): 28-36. [Sang Ruicong, Wang Hongliang. Home market, industrial agglomeration and regional wage disparity[J]. Industrial Economics Research, 2011(6): 28-36. ] |

| [14] | 李国璋, 戚磊. 市场潜力, 经济集聚与地区间工资差异[J]. 财经科学, 2011(5): 71-78. [Li Guozhang, Qi Lei. Market potential on economic cluster and inequality of regional wages[J]. Finance&Economics, 2011(5): 71-78. ] |

| [15] | 姚先国, 赖普清. 中国劳资关系的城乡户籍差异[J]. 经济研究, 2004(7): 82-90. [Yao Xianguo, Lai Puqing. Urban-rural Huji differentials in Chinese labor relations[J]. Economic Research Journal, 2004(7): 82-90. ] |

| [16] | 郭凤鸣, 张世伟. 教育和户籍歧视对城镇工和农民工工资差异的影响[J]. 农业经济问题, 2011(6): 35-42. [Guo Fengming, Zhang Shiwei. The effect of education discrimination and household discrimination on the wage differences between urban workers and migrant workers[J]. Issues in Agricultural Economy, 2011(6): 35-42. ] |

| [17] | Harris C D. The market as a factor in the localization of industry in the United States[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1954, 44(4): 315-348. |

| [18] | Head K, Mayer T. Regional wage and employment responses to market potential in the EU[J]. Regional Science and Urban Economics, 2006, 36(5): 573-594. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2006.06.002 |

| [19] | 岳希明, 张曙光. 我国服务业增加值的核算问题[J]. 经济研究, 2002(12): 51-59. [Yue Ximing, Zhang Shuguang. On estimation of value added of service sector in China[J]. Economic Research Journal, 2002(12): 51-59. ] |

| [20] | 许宪春. 中国服务业核算及其存在的问题研究[J]. 经济研究, 2004(3): 20-27. [Xu Xianchun. A study on the measurement of service industry and related issues in China[J]. Economic Research Journal, 2004(3): 20-27. ] |

| [21] | 王开科, 曾五一, 王开泳. 中国省域城镇工资水平的区域分异机制与空间效应[J]. 地理研究, 2013, 32(11): 2107-2120. [Wang Kaike, Zeng Wuyi, Wang Kaiyong. Regional differentiation mechanism and spatial effects of the wage level among different provincial units in China[J]. Geographical Research, 2013, 32(11): 2107-2120. ] |

| [22] | 李群峰. 动态面板数据模型的GMM估计及其应用[J]. 统计与决策, 2010(16): 161-163. [Li Qunfeng. GMM estimation and application of dynamic panel data model[J]. Statistics and Decision, 2010(16): 161-163. ] |

| [23] | Brülhart M, Mathys N A. Sectoral agglomeration economies in a panel of European regions[J]. Regional Science and Urban Economics, 2008, 38(4): 348-362. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2008.03.003 |