1b. 南京大学 地理与海洋科学学院, 南京 210023

1b. Department of Land Resource and Tourism Sciences, School of Geographic and Oceanographic Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China

在全球化和信息化背景下,流动空间通过各种“流”的交互作用从地方空间扩展到人类活动的整个领域。通过流动而运作的共享时间的物质组织即流动空间(space of flows)将成为缩短信息鸿沟与全球化下不均衡发展政策的知识基础[1]。传统的城市网络主要关注基于场所空间的城市联系,强调的是地方性;而流动空间网络则强调要素的流动,突出的是网络化。流动空间的二元属性表明其将实体与虚拟空间有机地融合在一起[2],通过要素流将区域空间高效率地配置和组织起来,进而影响城市网络特征。

地理学意义上的“流动空间”随着20世纪70年代的信息技术(ICTs)革命而出现,并于90年代在全球建构。全球化实现物质的全球流动,高速交通与信息网络为空间的流动提供技术支持,改变传统的时空的关系,产生了新时空观念[3, 4],学者们开始研究在信息社会中的空间变化。流动空间建立了新的时空关系,引发了空间在全球范围内的流动,流动空间以信息技术为媒介,以全球经济为力量,彻底动摇了以固定空间领域为基础的民族国家(nation state)[5],它将重新整合全球城市之间以及区域城市之间的关系。流动空间使得城市与区域研究的视角从全球城市[6]向全球城市区域[7]的理论演进,从城市等级体系[8]向城市网络和城市间关系的理论[9]演进。

国际区域空间研究者们发现流动空间是考察城市网络的重要研究视角。彼得·霍尔及其组织领导的欧洲研究网络利用已确立的“全球化和世界城市(Globalization and World Cities, GaWC)”技术[10-12],通过对欧洲八个巨型城市区域的交通、通勤和远程通讯流数据的分析,以及对跨界金融和商务服务运行情况的考察形成了区域城市间关系研究的开创性成果[13]。之后,研究者通过测度流动空间的各种要素流揭示区域城市网络体系特征。研究因数据获取方法不同分为:①获取要素流的真实数据分析城市网络体系。Grubesic通过互联网基础设施中的光纤骨干点的数据[14]、米切尔森(Mitchelson)以美国城市间联邦快递的数据为基础,揭示了全球化过程中城市网络变化[15]。一些学者曾利用全球城市中基础设施网络(航空流、电信流、因特网),构建全球、欧洲或美国网络连接关系,从基础设施视角研究城市网络体系问题[16-20]。②获取要素流的近似数据模拟分析城市网络体系。Sassen通过研究生产性服务业企业的总部、区域中心、办事处等在全球城市体系中分布情况,构建全球城市网络[6]。Beaverstock等利用主要报纸商务版面报道的全世界商业新闻构建全球主要城市的商业网络体系[21, 22]。Al-derson等通过世界500强企业在全球的分布研究世界城市网络[23]。Taylor通过重力模型给非政府组织在全球城市中的分布情况,得出城市间的网络连接值[24]。因流动空间要素流中数据获取不易,运用与流动空间相关的设施理论模拟数据为分析城市网络提供了重要研究思路。

信息技术的快速发展和普及使得中国国内关于流动空间的研究日益增多,这引起了中国学者对流动空间的广泛关注,并进行了不少有意义的探索。流动空间逐步成为学者们研究诸如空间组织[25]、区域空间结构[26]、城市竞争力[27]、网络城市[28, 29]、世界城市网络[30]等课题的重要研究视角。同时,我国学者以流动空间为视角展开了多元化的研究:①空间作用研究,如顾朝林通过对长江三角洲的研究指出了流动空间作为巨型全球城市区域的支撑作用[31];②理论探索研究,如流动空间的基本性质[32]、流动空间理论研究方法研究[33];③要素流测度研究,如通过对网站信息传输速度研究中国城市节点间互联网信息联系通达性[34],基于微博、百度指数等大数据研究中国城市网络特征[35],以各地间固定电话通话时长形成通讯流数据进而研究区域空间网络格局[36],基于高速铁路班次的理论客流数据[37]研究城市网络,基于通信流、银行网点等多角度分析区域流动空间网络的格局[36, 38, 39]。路紫等基于网站信息传输速度划分出我国节点城市之间的信息通达性等级,以此研究区域空间特征变化机制[34]。吴康等基于高铁数据从微观个体的角度研究城际高铁所表征下的跨城流动空间[40]。从要素流出发研究区域城市间的关系正成为近年区域空间及网络城市研究的热点。

国内外对流动空间的研究已取得了阶段性成果,逐步由理论向实践转化,由概念引介向流动空间视角下的城市与区域空间研究转变。流动空间研究刚刚起步,无论是在理论视角、研究方法还是在研究对象、数据选择上,都还有非常广阔的开拓空间。一方面,以彼得·霍尔为代表确立的GaWC研究技术多只局限在欧美等发达国家的空间范围内,其研究的结论无疑需要更多的全球范围内的多元背景中的典型案例予以支撑,同时,对中国这样一个快速发展中国家的区域流动空间特征研究,也将对国际流动空间的理论研究结论提出相适应的调整。目前的研究逐步由传统地理学的静态数据研究,向利用数据替代获取动态数据的研究方法转变。通过动态数据的空间可视化表达将更加实时准确地反映区域空间中城市关系的变化。越来越多的学者将流动空间作为研究视角分析区域空间格局的动态变化。但在要素流的选择上以传统人流、物流测度为主,未能找到真正体现流动空间二元属性的切入点。

电子商业已经对全球与地方的企业组织产业活动的方式产生了巨大的影响,这种信息流依附于快递物流直接作用于城市空间中,而快递物流也通过信息化手段来提高空间配置效率,进而影响城市间的相互关系。快递物流是互联网交易的虚拟流与快速交通实体流交互产生的物质流动,其代表了流动空间的虚实二元属性,是我们研究流动空间网络特征的有效切入点。因此,本研究结合我国快递物流业最为发达的区域之一江苏省为研究案例,通过测度区域快递物流公司空间分布,在巨型城市区域尺度上建构基于快递物流形成的城市间关系图谱,理论模拟出基于区域流动空间的城市网络体系,这将有助于我们更为准确地把握全球化、信息化背景下区域城市网络的动态变化特征。

2 数据来源与研究方法江苏人均GDP、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)均居全国各省第一,成为中国综合发展水平最高的省份。同时江苏省也是快速物流的发展最快的省份之一。截至2015年,江苏省共辖1个副省级城市、12个地级市,通过获取13个城市的快递公司物流数据综合评价城市的快递物流水平,进而结合城市间的时间距离形成测度流动空间的连接度,分析江苏省区域流动空间的网络特征。

2.1 数据来源与处理选取2016年快递物流公司百度指数在中国十大快递公司名单中选取六家快递公司:上海申通快递,深圳顺丰速运,上海圆通速,上海天天快递,上海中通速递,上海汇通快递。通过收集各物流公司在江苏省各主要城市的网点数(物流公司官网)、常住人口、配送覆盖人口运用重力模型方法和SPSS聚类分析法得到站点人口覆盖率和站点服务能力。结合生产总值、互联网用户数、社会消费品零售总额(江苏省统计年鉴2016)等数据运用主成分分析法形成区域城市快速物流水平的综合评价。

通过百度地图(2016年)查找出两城市之间的最短交通(高速公路)时间作为计算区域流动空间的城市间时间距离数据,结合城市快速物流水平的综合评价运用重力模型方法测度区域流动空间的连接度。

2.2 研究方法借鉴彼得·霍尔研究欧洲城市网络的“全球化和世界城市(GaWC)”的技术,基于快速物流形成区域流动空间的评价指标,以数理模型进行定量分析,探讨区域流动空间的网络发展趋势与特征。由于快速物流流量数据的难以直接获取,本文在建立数理模型的过程中,采取将城市快速物流联系量与重力模型相结合的方法,将实际快速物流流量转换为基于概率的“概率流量”。在这一概念和逻辑基础上,构建重力模型来计算“概率流量”,通过建立城市快速物流水平综合评价与区域流动空间的连接度这两重要指标,建立起区域流动空间的综合评价指标体系,对区域流动空间进行测度。

2.2.1 城市快速物流水平综合评价将获取的各项指标采用权重评价的方法,进行城市快速物流水平综合评分的计算。按个快递公司的关注度计算权重并加权平均,得到个快递公司综合后的快速物流水平综合评分。计算方法如下:

| $ \bar S = \sum\limits_K {\left( {\frac{{{Y_K}}}{{\sum {Y_K}}} * {S_K}} \right)} $ | (1) |

其中,

| $ {S_K} = {\rm{ }}0.3A + {\rm{ }}0.2X + {\rm{ }}0.1G + {\rm{ }}0.2W + {\rm{ }}0.2C $ | (2) |

其中,A为快递k在城市站点人口覆盖率(配送覆盖总人口/城市的常住人口),X快递k城市站点服务能力(平均站点覆盖人口等级赋值),G为城市生产总值,W为互联网使用人数,C为社会消费品总额。

2.2.2 区域流动空间的连接度用重力模型构建城市间流动空间的连接度。将重力模型中的常系数定位10000,使得城市间快速物流联系数值量级在0-10之间。重力模型公式:

| $ {Q_{ij}} = {\rm{ }}1000*{S_i}*{S_j}/{T_{ij}}^2 $ | (3) |

其中Qij为城市i和j之间的快速物流联系,S和S分别是城市i 和城市j的快速物流综合评分,Tij为城市i 和城市j之间的最短公路时间(交通成本)。将各城市快速物流综合评价得分代入公式(3)可以得出各城市间的快速物流联系(输入与输出总量)。

以同样的方法获得其他5家快速物流运营企业在苏省各城市间的快速物流联系,按快递关注指数计算权重求平均。计算公式为:

| $ \overline {{Q_{ij}}} = \sum\limits_K {\left( {\frac{{{Y_K}}}{{\sum {Y_K}}} * {Q_i}_{{j_k}}} \right)} $ | (4) |

以城市快速物流水平综合评价和城市间流动空间的连接度两大因子标准化后按权重(50%)加和得到基于流动空间的的城市间关系的总体评价。

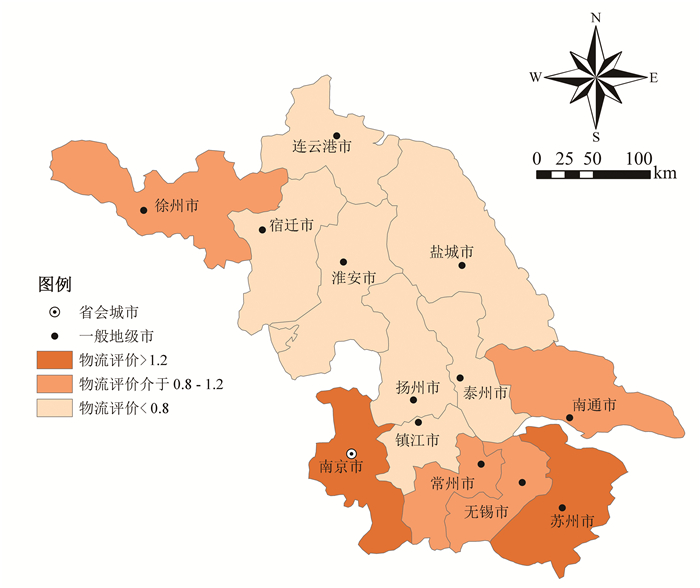

3 基于快递物流的区域流动空间特征 3.1 基于快递物流水平的区域空间格局从快速物流水平综合评分来看,江苏省各城市的快速物流水平分为三个层级(图 1,表 1)。物流水平最高的层级中主要包括是苏州、南京,其快递物流水平明显高于第二层级的城市。第二层级的城市中,快速物流综合评分都在0.8-1.2之间,城市之间的差异较小,除位于江苏最北部的徐州之外,其他城市均比邻快速物流水平较高的第一层级城市,同时与第一层级城市都主要分布在沪宁城镇聚合轴和宁通城镇聚合轴上。相对与第一层级的快递物流水平城市整体向江苏北部扩散。徐州跨越过第三层级城市进入快速物流发展水平较高的第二层级。第三层级主要包括盐城、扬州、泰州、镇江、连云港、宿迁和淮安。这一层级的城市数量较多,快递物流水平较为接近。快递物流水平除徐州外,整体呈现由南向北梯度分布。

|

图 1 快速物流水平综合评分图 Fig.1 Comprehensive Score Chart of Rapid Logistics Level |

| 表 1 各城市快速物流水平综合评分 Tab.1 Comprehensive Evaluation of Rapid City Logistics |

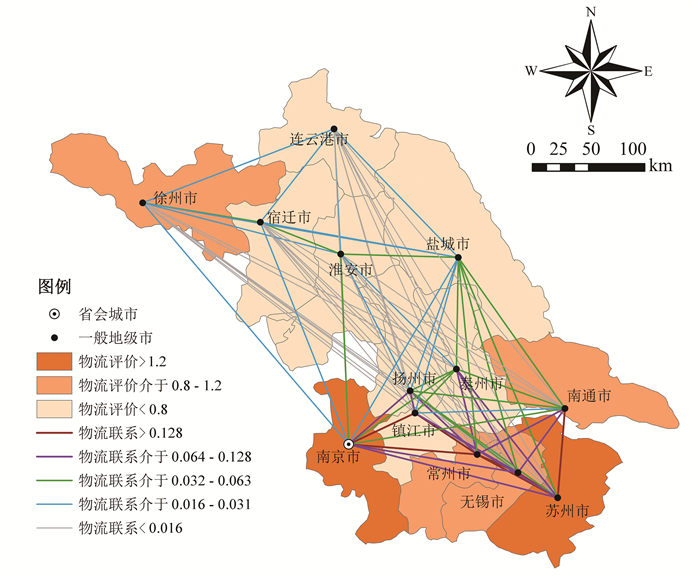

用重力模型构建城市间流动空间的连接度,运用公式(3)、(4)测度快速物流视角的江苏省省域城市间的连接度(表 2),然后用ArcGIS将城市间网络连接度划分为六个等级,得到区域城市间流动空间连接度可视化地图(图 2),进而分析区域城市间流动空间联接度特征:①苏锡常都市圈的流动空间网络较为成熟,省内流动空间城市节点间连接度最强第一层级是苏州与无锡的连接,无锡与常州、苏州与常州的连接度紧随其后,居于第二层级。都市圈内城市间形成较为快速便捷的联系,城市间联系较为紧密,都市圈内交通一体化与同城化程度较高。②南京都市圈的流动空间网络初步构建,南京与镇江、镇江与扬州的连接度位于第二层级,但南京与扬州的联系较弱位于第三层级。城市间的快速联系通道已初步建立,但联系的强度还有待进一步加强。③徐州都市圈的流动空间网络正处于构建构成中,徐州与宿迁的联系度位于第三层级的边缘,区域联系通道与联系强度均有待提高。④都市圈之间的流动空间网络正在逐步显现。苏锡常都市圈与南京都市圈的城市间的连接度均达到第三层级,城市间的网络化连接已初步构建。

| 表 2 城市间流动空间联系度 Tab.2 Inter-city Spatial Connection |

|

图 2 城市间流动空间连接度可视化地图 Fig.2 A Visualized Map of Spatial Connectivity Between Cities |

将流动空间联系度矩阵各行或各列相加,得到特定城市与省内其他城市的快速物流联系总量,将其标准化后与城市快速物流水平综合评价加权形成基于快速物流的城市流动空间的总体评价(表 3)。江苏省的区域流动空间发展水平分为三个等级,第一等级是流动空间发展较快的地区,城市总体评价大于1,依次有苏州、无锡、常州、南京,苏州的快速物流总体评价明显高于同一等级的其他三个城市,南京位于该等级的最后一位,初步显现快速物流水平的空间相邻性的作用;第二等级是流动空间发展中等的地区,城市总体评价在0.5至1之间,依次为南通、镇江、扬州、泰州、盐城、徐州,该等级城市评价较为接近,基本位于江苏省的中南部;第三等级是流动空间发展较慢的地区,城市总体评价在0.5以下,依次为淮安、宿迁、连云港,空间上位于江苏的苏中、苏北地区。由此可以看出江苏城市流动空间发展存在较为明显的区域差异,总体呈现由南向北递减的空间分布特征。

| 表 3 基于快速物流的城市流动空间总体评价 Tab.3 Overall Evaluation of Urban Space of Flows Based on Rapid Logistics |

随着江苏省快速交通走廊的建设和信息化程度的提高,加速了区域网络化发展,区域的一体化程度逐步提高。从流动空间的连接度的可视化地图中我们可以看到流动空间的空间网络是一种高级一体化的网络结构,不同层级的城市节点之间均存在着一定频次的要素流,体现在区域系统一体化趋势明显;组织的紧密性和强度增加;处于不断壮大和扩展之中。Castells概括这种网络的特征为有等级、没中心、节点间呈非对称关系[1];网络化已成为一种高级区域空间发展模式,Thrift等预测全球经济空间结构将逐渐向网络化格局转变[41];Sassen则通过高级生产性服务业的分析提出集聚和扩散是网络应用的表现形式[42],这样的区域网络化过程在江苏省域正通过流动空间的要素流作用逐步推进。江苏省流动空间中城市成为网络的节点,城市的功能就是网络的服务、管理和控制。城市之间的联系由纵向为主的等级化联系,通过加强城市之间的横向联系而逐步构成网络化联系。这种网络一体化的发展趋势正成为未来区域发展的主导方向。

4.2 去中心化特征从江苏省流动空间的城市总体评价中我们发现,传统的城市等级体系规划中的省会城市南京已不再是区域发展的唯一中心,苏南的苏州、无锡、苏中的淮安、苏北的徐州在全省的流动空间及区域的流动空间中都发挥着不可忽视的作用。在江苏省流动空间网络中南京作为节点的唯一中心已被取代。

在流动空间中,城市等级体系已经深刻地受到全球化、信息化的影响,城市间要素流的流动正在重构区域城市间的相互关系。Peter Taylor已经明确批评了克里斯泰勒长期痴迷于国家等级体系及其内部关系的传统[9]。约翰·弗里德曼指出城市作为区域空间发展的“节点”,它们共同构成一个网络[8, 19, 43]。而在这样的一个网络中城市间的去中心化特征已充分显现。等级强调规则和秩序,而网络则注重活力和竞争。例如在江苏省区域层面,区别于传统省域城市围绕省会城市为单中心的空间发展格局,区域空间中出现了苏州、南京、徐州等多个中心构成的网络结构,苏州的流动空间整体测度水平甚至超过历史首位度高的省会城市南京,区域次网络结构又被区域性的交通网络及城际快速道路所联系。

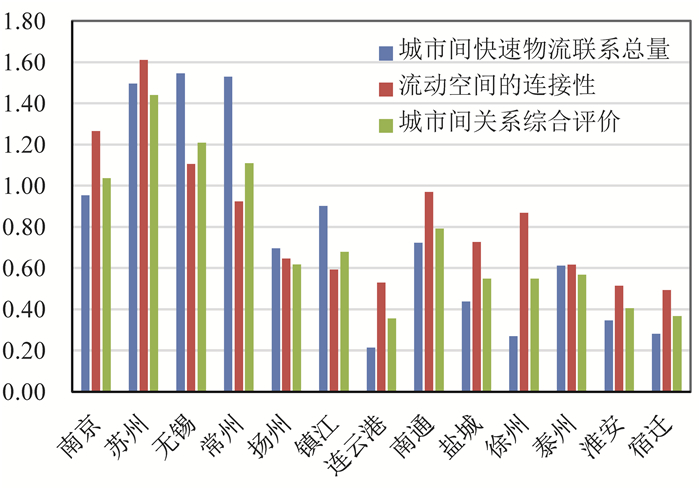

4.3 扁平化特征将江苏省城市总体评价中的城市分层级考察(图 3),可以发现各自内部成员之间的差异较小,总体水平相近,城市的综合快速物流联系标准差都不高,也就是说苏南、苏中、苏北区域内各城市间的流动空间发展相对比较均衡。同时,城市间的快速物流水平和流动空间联系度也显示出了“划分等级,各级均衡”的状态,各层次之间的差异也并不太大,显示出一种带有等级特征的扁平化均衡网络的发展趋势。

|

图 3 城市间的差异性与均质化 Fig.3 Differences and Homogenization among Cities |

区域流动空间尚存在一定的等级差异,这一等级差异与城市本身的社会经济发展基础存在一定的相关性。结合快速物流水平综合评价和流动空间联系度来看,苏锡常都市圈、宁镇扬都市圈在流动空间发展中处于领先地位,成为省内流动空间发展较快的区域。苏南苏北城市的总体评价差异、快速物流水平综合评价和流动空间联系度的差异都比较明显,苏南各城市的评价优于苏北各城市。

4.5 点轴式特征江苏省的城市网络体系显现出了明显的点轴-网络化的动态结构(图 4)。目前的轴线特征非常明显。主轴为南京-镇江-常州-无锡-苏州-南通一线。在此基础上,围绕南部主要中心和节点城市形成更多次级、三级联系并初步形成等级网络。而江苏省北部组要联系层级相对较低,但是在江苏省北部这一尺度下进行分析,也还可发现徐州-宿迁-淮安-盐城这一带城市沿着陇海线(新丝绸之路经济带)逐步呈现轴带式发展。点轴-网络化的动态结构的特点,说明流动空间形成的交通走廊将有力地推动和促进区域城市间的相互联系,带动区域经济、社会、空间等方面的一体化发展。

|

图 4 江苏省快速物流轴线与重要节点 Fig.4 Express Logistics Axis and Important Node in Jiangsu Province |

因国内快递物流公司较多且公司数据的不对外公开性,使得研究难以获取物流的实际发生量,但利用重力模型的赋值方法为不同等级的物流公司布点赋值,以此将为我们展现近似实际的江苏省实际的流动空间格局,理清区域流动空间未来的发展趋势,一定程度上有利用我们把握城市网络的变化特征。

研究通过分析城市快速物流水平、区域流动空间的连接度及城市流动空间总体评价等三项指标,分析区域流动空间的网络特征,研究发现:

(1)基于快递物流的要素流测度方法分析得出区域流动空间在发展趋势上具有网络一体化、去中心化、扁平化、等级化及点轴式等五大特征。该测度方法同时也可运用于区域流动空间的信息流、资金流、高铁流、人流等要素流的测度上,通过测度流动空间要素流的空间分布规律,将为全球化、信息化时代城市网络关系提供定量化、可视化的分析依据。

(2)以快速物流视角所考察的江苏省城市流动空间网络,显示出了一个具有等级特征的多中心扁平化点轴网络。江苏省的流动空间网络体系中以初步显现出围绕苏州、南京、徐州等中心建立起来的苏锡常都市圈、宁镇扬都市圈、徐州都市圈。区域间虽存在由南至北的流动空间渐弱的趋势,但各个层级中城市之间的差异性并是不很大,流动空间网络呈现扁平化的发展趋势。同时,流动空间发展出现江苏省以为南京-镇江-常州-无锡-苏州-南通等城市节点构筑的区域空间发展主轴和以徐州-宿迁-淮安-盐城等城市节点构筑的区域空间发展次轴空间总体格局。未来围绕南京、苏州、徐州的都市圈一体化发展态势成为提高区域流动空间流动能力的重要突破方向。

全球化、信息化背景下城市已不再单纯解决个体发展的问题,更为重要的是将城市发展融入到区域整体的发展中,建立的发展Hall所描述的城市体系中“城市等级体系”与“城市网络”的“看似别扭”的重新组合正在显现出来。基于流动空间的测度方法的建立将为研究区域城市间的关系分析提供定量化、可视化路径,并有助于理解全球化、信息化影响下区域城市等级体系的变化,辅助建立新型区域城乡发展关系。

| [1] | Castells M. The Rise of the Network Society[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1996: 45. |

| [2] | 沈丽珍, 甄峰, 席广亮. 解析信息社会流动空间的概念、属性与特征[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 14-18. [Shen Lizhen, Zhen Feng, Xi Guangliang. Analyzing the concept, attributes and characteristics of the attributes of space of flow in the information society[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 14-18. ] |

| [3] | Harvey D. The Condition of Postmodernity:An Enquiry into the Origins of Cultural Change[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1991: 42. |

| [4] | Negroponte N. Being Digital[M]. New York: Knopf, 1995: 173. |

| [5] | Castells M. Materials for an Exploratory Theory of the Network Society[M]. British: Journal of Sociology, 2000: 107. |

| [6] | Sasssen S. The Global City[M]. Princeton, NJ: Princeton Uni-versity Press, 1991: 296. |

| [7] | Scott A. Global City-Regions:Trends, Theory, Policy[M]. Oxford: Oxford University Press, 2001: 136. |

| [8] | Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and Change, 1986(17): 69-83. |

| [9] | Taylor P J. World City Network:A Global Urban Analysis[M]. London: Routledge, 2004: 92. |

| [10] | Beaverstock J V. World-city network:A new metageography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2004, 90(1): 123-143. |

| [11] | Taylor P J. Measurement of the world city network[J]. Urban Studies, 2002, 39(13): 2367-2376. DOI:10.1080/00420980220080011 |

| [12] | Green N. Functional Polycentricity:A formal definition in terms of social network analysis[J]. Urban Studies, 2007, 44(11): 2077-2103. DOI:10.1080/00420980701518941 |

| [13] | Hall P, Pain K. The Polycentric Metropolis:Learning from Megacity Regions in Europe[M]. London: Earthscan, 2006: 23. |

| [14] | Grubesic T H, O'Kelly M E. Using points of presence to measure accessibility to the commercial internet[J]. The Professional Geographer, 2002, 54(2): 259-278. DOI:10.1111/0033-0124.00330 |

| [15] | Mitchelson R L, Wheeler J O. The flow of information in a global economy:The role of the American urban system in 1990[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1994, 84(1): 87-107. DOI:10.1111/j.1467-8306.1994.tb01730.x |

| [16] | Matthiessen C W, Schwarz A W, Find S. World cities of scientific knowledge:System, network and potential dynamics.An analysis based on biblimetric indicators[J]. Urban Studies, 2010, 47(9): 1879-1897. DOI:10.1177/0042098010372683 |

| [17] | Derudder B, Witlox F, Faulconbridge J. Airline data for global city network research:Reviewing and refining existing approaches[J]. GeoJournal, 2008, 71(1): 5-18. DOI:10.1007/s10708-008-9148-6 |

| [18] | Malecki E J. The economic geography of the internet's infrastructure[J]. GeoJournal, 2002, 78(4): 399-424. |

| [19] | Smith D A, Timberlake M F. World city networks and hierarchies, 1977-1997[J]. American Behavioal Scientist, 2001, 44(10): 1656-1678. DOI:10.1177/00027640121958104 |

| [20] | Yang X, Derudder B, Taylor P J, et al. Asymmetric global network connectivities in the world city network, 2013[J]. Cities, 2017, 60: 84-90. DOI:10.1016/j.cities.2016.08.009 |

| [21] | Beaverstock J V, Smith R G, Taylor P J. Globalization and world city:Some measurement methodologies[J]. Applied Geography, 2000, 20(1): 43-63. DOI:10.1016/S0143-6228(99)00016-8 |

| [22] | Taylor P J. Hierarchical tendencies among world cities:A global research proposal[J]. Cities, 1997, 14(6): 323-332. DOI:10.1016/S0264-2751(97)00023-1 |

| [23] | Alderson A S, Jason B. Power and position in the world city system[J]. The American Journal of Sociology, 2004, 109(4): 811-851. DOI:10.1086/378930 |

| [24] | Taylor P J. The new geography of global civil society:NGOs in the world city network[J]. Globalizations, 2004, 1(2): 265-277. DOI:10.1080/1474773042000308604 |

| [25] | 刘卫东, 张国钦, 宋周莺. 经济全球化背景下中国经济发展空间格局的演变趋势研究[J]. 地理科学, 2007, 27(5): 609-616. [Liu Weidong, Zhang Guoqin, Song Zhouying. Trend of spatial configuration evolvement of economic development in China under globalization[J]. Scientia Geographica Sinaca, 2007, 27(5): 609-616. ] |

| [26] | 甄峰, 翟青. 移动信息时代的中国城市地理研究[J]. 科学, 2013, 65(1): 42-44. [Zhen Feng, Zhai Qing. Urban geography research in mobile information era[J]. Science, 2013, 65(1): 42-44. ] |

| [27] | 于涛方. 国外城市竞争力研究综述[J]. 国外城市规划, 2004, 19(1): 28-34. [Yu Taofang. Progress of urban competitiveness study abroad[J]. Urban Planning Overseas, 2004, 19(1): 28-34. ] |

| [28] | 汪明峰, 邱娟. 中国互联网用户增长的省际差异及其收敛性分析[J]. 地理科学, 2011, 31(1): 42-48. [Wang Mingfeng, Qiu Juan. Convergence analysis of the provincial growth of internet users in China[J]. Scientia Geographica Sinaca, 2011, 31(1): 42-48. DOI:10.11820/dlkxjz.2011.01.005] |

| [29] | 孙中伟, 王杨. 中国信息与通信地理学研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2011, 30(2): 149-156. [Sun Zhongwei, Wang Yang. Progress of information and communication geography in China since 2000[J]. Progress in Geography, 2011, 30(2): 149-156. DOI:10.11820/dlkxjz.2011.02.003] |

| [30] | 郑伯红, 朱顺娟. 现代世界城市网络形成于流动空间[J]. 中外建筑, 2008(3): 105-107. [Zheng Bohong, Zhu Shunjuan. Modern world city network forming in the flowing space[J]. Chinese&Overseas Architecture, 2008(3): 105-107. ] |

| [31] | 顾朝林. 长江三角洲城市化未来可能出现的问题[J]. 城市问题, 2008(1): 6-7. [Gu Chaolin. The Yangtze River Delta urbanization may arise problem in the future[J]. Urban Problems, 2008(1): 6-7. ] |

| [32] | 孙中伟, 路紫. 流空间基本性质的地理学透视[J]. 地理与地理信息科学, 2005, 21(1): 109-112. [Sun Zhongwei, Lu Zi. A geographical perspective to the elementary nature of space of flows[J]. Geography and Geo-Information Science, 2005, 21(1): 109-112. ] |

| [33] | 沈丽珍, 顾朝林. 区域流动空间整合与全球城市网络构建[J]. 地理科学, 2009, 29(6): 787-793. [Shen Lizhen, Gu Chaolin. Integration of regional space of flows and construction of global urban network[J]. Scientia Geographica Sinaca, 2009, 29(6): 787-793. ] |

| [34] | 路紫, 杨东, 张秋娈, 等. 基于传输速度的中国城市节点间互联网信息联系通达性研究[J]. 地理科学, 2014, 34(11): 1313-1319. [Lu Zi, Yang Dong, Zhang Qiuluan. The accessibility of internet information linkages between cities in China based on the transmission speed[J]. Scientia Geographica Sinaca, 2014, 34(11): 1313-1319. ] |

| [35] | 王波, 甄峰, 席广亮, 等. 基于微博用户关系的网络信息地理研究-以新浪微博为例[J]. 地理研究, 2013, 32(2): 380-391. [Wang Bo, Zhen Feng, Xi Guangliang. A study of cybergeography based on micro-blog users' relationship:With a case of Sina micro-blog[J]. Geographical Research, 2013, 32(2): 380-391. ] |

| [36] | 董超, 修春亮, 魏冶. 基于通信流的吉林省流空间网络格局[J]. 地理学报, 2014, 69(4): 510-519. [Dong Chao, Xiu Chunliang, Wei Ye. Network structure of 'space of flows' in Jilin province based on telecommunication flows[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 510-519. DOI:10.11821/dlxb201404007] |

| [37] | 罗震东, 朱查松, 薛雯雯. 基于高铁客流的长江三角洲空间结构再审视[J]. 上海城市规划, 2015(4): 74-80. [Lou Zhendong, Zhu Chasong, Xue Wenwen. The analysis on spatial structure of Yangtze river delta based on passenger flow of high-speed railway[J]. Urban Research, 2015(4): 74-80. ] |

| [38] | 魏冶, 修春亮, 王绮. 空间联系视角的沈阳市多中心城市结构研究[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 83-88. [Wei Ye, Xiu Chunliang, Wang Qi. An empirical study on polycentric urban spatial structure of Shenyang in the perspective of spatial association[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 83-88. ] |

| [39] | 陈晨, 修春亮. 流空间视角的东北地区城市网络研究[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(4): 82-89. [Chen Chen, Xiu Chunliang. Research on city network of Northeast China based on space of flows[J]. Areal Research and Development, 2014, 33(4): 82-89. ] |

| [40] | 吴康, 方创琳, 赵渺希, 等. 京津城际高速铁路影响下的跨城流动空间特征[J]. 地理学报, 2013, 68(2): 159-174. [Wu Kang, Fang Chuanglin, Zhao Miaoxi. The intercity space of flow influenced by highspeed rail:A case study for the rail transit passenger behavior between Beijing and Tianjin[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(2): 159-174. DOI:10.11821/xb201302002] |

| [41] | Thrift N, Kris O. Refiguring the economic in economic geography[J]. Progress in Human Geography, 1996, 20(3): 311-337. DOI:10.1177/030913259602000302 |

| [42] | Sassen S. Losing Control?Sovereignty in an Age of Globalization[M]. New York: Columbia University Press, 1996: 202. |

| [43] | Friedmann J. World cities revisited:A comment[J]. Urban Studies, 2001, 38(13): 2535-2536. DOI:10.1080/00420980120094641 |