2. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

改革开放以来,在快速工业化、城镇化驱动和政府扶贫攻坚的推动下,中国的减贫事业取得了举世瞩目的成就。据中国国家统计局数据显示,按照当年价现行农村贫困标准(2014年贫困标准为每年2800元/人),1978年中国农村贫困人口总规模为7.7亿,贫困发生率97.5%,到2014年下降至7017万,贫困发生率为7.2%,37年间累计减少7个亿[1]。然而,中国的贫困问题并未得到根本解决,按照2011年2300元/人的贫困标准,2014年底中国农村仍有7000多万贫困人口、12.8万个贫困村,且分布范围广、贫困程度深、脱贫难度大[2]。此外,随着经济社会的快速发展和扶贫攻坚的持续推进,中国农村贫困问题的总体形势也发生了根本性变化:贫困程度从过去的绝对贫困演变为当前的相对贫困[3];贫困范围从大规模的普遍性贫困缩减至一些偏远的山区、边区和少数民族集居区的区域性贫困[4],并逐渐形成封闭的“贫困孤岛”,成为扶贫攻坚的“硬骨头”;致贫原因的日趋多样性导致了贫困问题的复杂性,减贫难度不断加剧,扶贫成本增加[5];经济快速增长推动减贫的边际效应呈递减趋势,在经济持续快速发展和扶贫力度不断增大的情况下,贫困人口减少的速度明显放缓[6, 7],局部地区的返贫率却呈现上升趋势[8]。新形势下依靠传统扶贫政策和减贫措施来消除贫困的扶贫模式面临着前所未有的挑战。

面对贫困新形势,中国政府实施了“精准扶贫,精准脱贫”政策,其核心在于“扶真贫、真扶贫”,关键在于扶贫的精准性和准确度。然而,长期以来扶贫开发中存在致贫原因不清、贫困类型不明、基层意愿不知等问题,导致扶贫的靶向性和针对性不高、扶贫资金和项目的减贫效果不理想[9],严重制约了减贫和脱贫成效。为如期实现精准脱贫和全面建设小康社会的宏伟目标,必须先找出贫困病因、摸清贫困病症,因地制宜、因贫施策,因人施策、因需施策[10]。因此,有必要加强对不同贫困地区的贫困人口致贫原因和帮扶需求研究,诊断识别不同地区的主要致贫原因和帮扶需求,为提高精准扶贫的靶向性、精确性和分区、分类实施针对性的减贫措施提供参考和依据。

贫困是要素缺失和结构失衡导致功能退化的一种系统性弊病[11]。关于贫困原因与扶贫政策,学者们已进行了大量研究,并在贫困发生的机理与特征[12, 13]、贫困的探测识别[14, 15]与程度测算[16, 17]、减贫对策[18]与帮扶成效[19, 20]等方面取得丰富的成果。近期一系列的研究结果[1, 21]也从宏观层面揭示出中国农村贫困发生机理与减贫的基本模式存在明显的地域分异规律和区域特征。然而在微观层面,关于中国集中连片特困区贫困人口的致贫原因、帮扶需求及其地域差异的研究仍相对薄弱:一是对贫困主体致贫原因类型识别、划分的精准性及其地域差异的认识程度仍需进一步提高;二是对贫困人口帮扶需求、意愿及其地域分异的研究也有待加强。本研究在对中国11个集中连片特困区、23个贫困县的实地调查和问卷分析的基础上,诊断贫困户的致贫原因、剖析脱贫意愿与帮扶需求、并揭示其地域分异规律,以此提出相应的减贫对策,为“十三五”期间科学地推进精准扶贫工作和全面建设小康社会提供基础数据支撑和理论参考。

2 数据来源与处理 2.1 数据来源本研究的数据来源包括第三方评估的问卷调查数据、中国集中连片特困区数据和中国地理空间矢量数据。问卷调查数据来源于2015年7月中国科学院作为第三方评估机构对“实施精准扶贫、精准脱贫”政策措施落实情况的调研评估。评估组对中国11个集中连片特困地区进行实地调研,共涉及23个贫困县中的124个贫困村,并对贫困户、脱贫户、非贫困户、村干部和企业等利益攸关方进行访谈和问卷调查,共获得有效问卷2139份[22]。集中连片特困区数据源于《中国农村扶贫开发纲要》(2011-2020年)划定的14个集中连片贫困区中的11个地区及其范围内国家级贫困县数据。中国行政区划空间矢量数据来源于中国科学院地理科学与资源研究所的地球系统科学数据共享平台。

2.2 调查内容与数据处理本研究涉及的问卷调查内容主要有两个方面,一是贫困户的致贫的原因,设置的调查问题为“导致您的家庭贫困的主要原因有哪些?(可多选)”,依据农户贫困的影响因素,从收入、患病、劳动力、教育和养老负担等方面设置了如下选项:①除农业外无其它收入来源,②家庭成员患有重病或残疾,③子女上学负担重,④基础设施匮乏,居住地条件差,⑤赡养老人负担重,⑥家中缺乏劳动力,⑦缺乏劳动生产和创收技能,⑧自然灾害或突发事件,⑨其它原因。二是贫困户最需要的帮扶类型,设置的调查问题为“您认为您家最需要的帮扶类型是什么?(单选)”,依据农户脱贫的方式和途径,从资金、社会保障、生产发展等方面设置了如下选项:①加大资金帮扶力度,②提高社会保障力度和覆盖率,③积极培育和推进产业发展,④加强生产和生活设施建设,⑤解决子女上学难的问题,⑥提供技能培训和技术指导,⑦其它需求。

利用问卷调查的样本频数统计方法,分别对整体和11个集中连片特困地区的致贫原因与帮扶需求进行分析。

贫困原因的致贫比率:

| $ {{P}_{i}}=({{C}_{i}}/S)*100\%\ \ \ i=\rm{ }1, 2, \cdot \cdot \cdot, 9 $ |

式中Pi表示贫困原因i的致贫比率,Ci表示贫困原因i的样本量,S表示受访贫困户总样本量。

帮扶类型的需求比率:

| $ {{D}_{j}}=({{A}_{j}}/S)*100\%\ \ \ j=\rm{ }1, 2, \cdot \cdot \cdot, 7 $ |

式中Dj 表示帮扶类型j的需求比率,Aj 表示帮扶类型j的样本量,S表示受访贫困户总样本量。

3 致贫原因分析找出贫困病因、摸清贫困病症是实施精准扶贫的前提和基础。已有关于贫困发生机理的研究,主要集中于从宏观层面,利用经济社会统计数据,通过建立指标体系和模型进行测度和分析。贫困户是精准扶贫最直接的对象,从农户层面开展贫因诊断,有利于在微观尺度上透视贫困机理、厘清致贫原因,为对症下药、实施精准帮扶提供依据。本研究基于11个集中连片特困区大样本抽样的问卷调查数据,从八个方面探究农户的致贫原因,并利用GIS空间分析方法对其空间特征进行分析,最后依据主要致贫原因对各贫困区进行贫困类型划分。

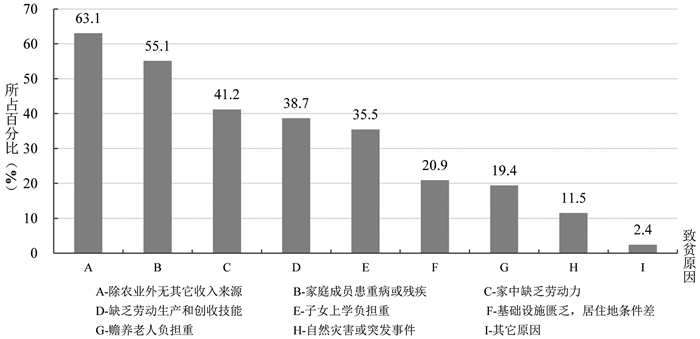

3.1 贫困户致贫原因的类型分析 3.1.1 单一且不稳定的收入来源是贫困户最广泛的致贫原因收入贫困是贫困问题最直接的体现。统计显示,63.1%的贫困户存在除农业外无其它收入来源的问题,远高于其它因素的致贫比率,收入来源单一成为贫困户最广泛的致贫原因(图 1)。究其原因,首先贫困地区二三产业发展普遍滞后、非农就业机会匮乏,78.6%贫困户的农业生产以粮食种植为主,且商品率低下,仅有3.01%的贫困户从事经济效益相对较高的特色种植和养殖业。其次,贫困户单一的收入还存在无保障性,当前中国贫困地区多位于偏远山区,并与水资源短缺严重区在地理空间上具有高度一致性[23],农业设施匮乏,农业生产普遍存在“靠天吃饭”的问题,“十年九旱”时有发生。此外,受粮食市场价格波动的影响,贫困户收入还存在较大不稳定性,尤其随着中国小麦、玉米等主粮进口总量增加,调研农户普遍出现增产不增收的问题。

|

图 1 贫困户各类致贫原因所占比例 Fig.1 The Proportion of Poverty Causes of Poor Rural Households |

贫困具有多维性,收入贫困无法反映其它维度的致贫原因。调研发现,一些贫困家庭的人均纯收入即使已经达到甚至超过国家贫困标准,但其依然处于贫困状态。因此,全面剖析贫困户致贫原因必须考虑其因病、因学等支出维度的致贫原因。调查数据表明,在更大程度上导致农户陷入贫困的是支出因素,如55.1%的贫困户是由于家庭成员患有重病或残疾致贫,因子女上学和赡养老人负担重而致贫的分别为35.5%和19.4%。基层农户普遍是脆弱的经济主体,抵御疾病和灾害、承担子女教育和养老支出能力较弱,由于缺乏有效保障,在内外力量的冲击下极易陷入贫困状态。返贫率统计显示,2012-2014年间11个集中连片特困区年平均返贫率高达21.45%,极大地蚕食了扶贫功效,导致扶贫工作陷入“扶贫-脱贫-返贫-再扶贫-再返贫”恶性循环的困境。究其原因,高达70.5%的脱贫户是因病返贫,远高于其它原因的致贫率,疾病已经成为脱贫家庭返贫的首要推手。因学返贫的比例为25.6%,结果产生一定数量的失学儿童和童工,进而引发“贫困代际传递”问题。间接表明,当前中国农村贫困地区医疗救助、教育、养老等社会基本公共服务供给的不足。

3.1.3 劳动技能和受教育水平低下是农户贫困的重要内在原因贫困不仅是物质水平低于公认的贫困标准,还包括贫困主体摆脱贫困状态的能力和素养缺乏,即能力贫困,这是制约贫困户发展的内在阻力[24]。38.7%的受访贫困户认为由于缺乏技能,无法将从事特色种养殖业或创业的想法付诸实践,也难以获得稳定的务工收入。基于不同富裕程度农户的受教育水平统计显示:贫困户、脱贫户、非贫户小学及以下学历的占比分别为64.1%、45.2%、32.6%,初中学历分别占32.2%、42.9%、44.9%,高中及其以上学历依次为3.7%、11.9%和22.5%。贫困户整体受教育水平最低,以文盲和半文盲为主,并随受教育程度的提高比例急剧减少;脱贫户整体受教育程度初中及以上学历所占比例均高于贫困户,一定程度上反映出受教育程度越高,脱贫能力越强;非贫困户在初中及以上学历中所占比例均高于其余两类农户,一定程度上揭示出农户的富裕程度随受教育水平的提高而提升。整体而言,农户受教育水平与其富裕程度呈正相关,受教育水平越高其沦为贫困户的可能性越小,脱贫或成为非贫户的可能性越大。

3.1.4 基础设施薄弱、发展机会匮乏是农户贫困的主要外部原因贫困的内涵不仅限于收入贫困和能力贫困,还包含权利贫困[24]。贫困不只是生活水平的表征,也暗含发展条件和机会的缺乏,而基础设施建设正是确保区域和个人获取发展机会、增加收入的重要途径。20.9%贫困户表示村域基础设施建设滞后,制约了当地经济社会的发展。据统计,58.6%调研贫困村尚无硬化道路,阻碍了村域内外资源要素的流通和经济发展。38.7%的调研贫困村缺乏医疗卫生室,农户存在看小病难的问题,小病撑着不治疗,导致小病久拖成大病,大病致贫困。35.8%的调研贫困村师资和教育设施缺乏,子女上学路途远、成本高,牵制家长较多时间和精力,一定程度上导致失学儿童比例上升。49.5%的贫困村未通自来水,农户安全饮水难以保障。总之,基础设施的匮乏不仅制约贫困村的发展,而且剥夺了贫困人口自我发展的条件和机会,还增加了其生产和生活成本。

3.1.5 自然灾害频发、生存环境恶劣是农户最不可抗拒的致贫因素统计显示,11.5%的贫困户因遭受干旱、洪涝、寒冻、冰雹、滑坡、泥石流等自然灾害和突发事故而致贫。因灾致贫农户的特征是长期处于贫困状态或徘徊在贫困边缘,无灾年份可脱贫,一旦遇到灾害或连续几年灾害又重新返贫。当前中国农村贫困人口主要分布在偏远山区、生态脆弱区、灾害频发区、生态保护区和高寒区,一方面自然环境恶劣、生存条件差且自然灾害频发,作为农户主要收入来源的农业生产极易受到冲击而减产甚至绝收;另一方面由于地理位置偏僻、基础设施建设薄弱、社会经济发展滞后、城乡统筹发展机制不完善、就业与社会保障体系不健全,农户抵御自然灾害的能力弱,导致因灾致贫和因灾返贫问题突出。

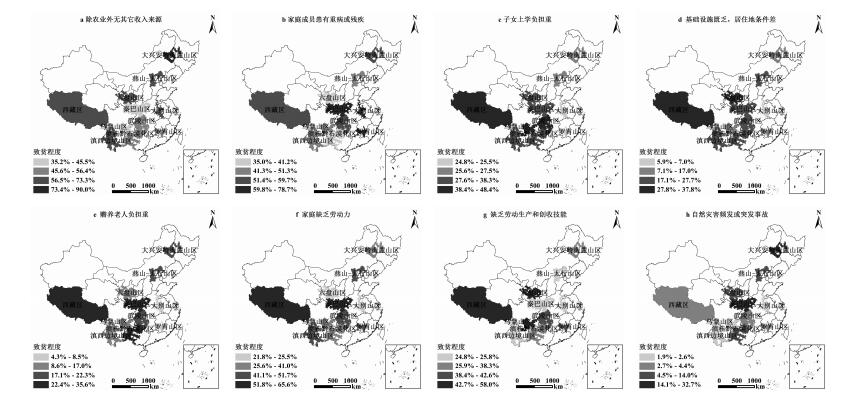

3.2 致贫原因的空间分异特征由于自然地理、生态环境、经济基础、区位条件、资源禀赋等不同,同一致贫原因在不同地区的致贫程度呈现明显的地域性特征(图 2)。①收入来源方面,致贫程度最高的大兴安岭南麓山区高达90.0%的贫困户存在收入来源单一问题,程度最低的乌蒙山区(45.5%)和秦巴山区(35.2%)也均在三分之一以上。致贫程度普遍较高,且总体呈现北方高于南方、西部高于中部的空间特征,与中国南北、中西部区域整体经济发展水平呈负相关。②患病残疾方面,罗霄山区、秦巴山区和大别山区贫困户因病或残疾致贫比例分别高达78.7%、72.7%、67.3%,超过三分之二的贫困家庭承受着病残的制约,程度最低的六盘山区(41.2%)、滇桂黔石漠化区(35.0%)也均在三分之一以上。致贫程度总体较高,并呈现南方高于北方、中部高于西部,以中部地区为中心、中间高四周低的空间特征。③教育致贫方面,致贫程度最高的武陵山区、西藏区、乌蒙山区的比例依次为48.4%、46.7%、41.7%,程度最低的是罗霄山区(25.5%)、大别山区(24.8%),超过四分之一的贫困家庭存在教育致贫问题。致贫程度总体呈现南方高于北方、西部高于中部、从西向东阶梯递减的空间特征。④基础设施与居住条件方面,西藏区、六盘山区、滇西边境山区贫困户因基础设施匮乏、居住地条件差而致贫的比例分别为37.8%、33.6%、28.0%,程度最低的是大别山区(5.9%),差距显著,总体呈现西部高于中部、从西向东阶梯递减的空间特征,与中国中西部区域经济发展水平呈负相关。⑤养老负担方面,致贫程度最深的西藏区、秦巴山区、滇桂黔石漠化区贫困户因赡养老人负担重而致贫的比例依次为35.6%、28.4%、28.3%,程度最低的是大别山区(8.5%)、罗霄山区(4.3%),差距较为明显,总体呈现南方高于北方、西部高于中部、从西向东阶梯递减的空间特征。⑥劳动力方面,西藏区和秦巴山区贫困户因家庭缺乏劳动力而致贫的比例分别为65.6%、61.4%,是劳动力缺乏致贫程度最高的地区,程度最低的是大别山区(25.5%)、六盘山区(21.8%)。总体上与赡养老人负担重致贫区在地理空间上基本吻合,并呈现西部高于中部、整体从西部向中部和东北逐渐递减的空间特征。⑦劳动技能方面,六盘山区、西藏区、乌蒙山区贫困户因缺乏劳动和创收技能而致贫的比例分别为58.0%、53.5%、50.6%,程度最低的是燕山-太行山区(25.8%)、滇西边境山区(25.5%)、秦巴山区(25.0%)、大别山区(24.8%),总体呈现西部高于中部、从西向东不断递减的空间特征。⑧自然灾害和突发事故方面,大兴安岭南麓山区和秦巴山区因遭受自然灾害和突发事故而致贫的比例分别为32.7%、20.5%,程度最低的是大别山区(2.6%)、滇西边境山区(2.1%)、乌蒙山区(1.9%)。总体上致贫程度较高的地区分布在中国第二、三阶梯的分界线带状区域,并呈现从北向南、从二三阶梯分界线向两侧递减的空间特征。

|

图 2 致贫原因的空间分异特征示意图 Fig.2 The Spatial Heterogeneity of the Poverty Causes |

贫困具有多维性,贫困问题的产生是由多种因素相互影响、相互作用、不断累积和叠加的综合结果。11个集中连片特困区均面临类型多样、程度不等的多种致贫原因共同制约。整体而言,收入来源单一、患重病或残疾是贫困户致贫范围最广、程度最高的致贫原因,这是当前各贫困地区面临的共性问题。然而,由于自然地理、生态环境、经济基础、区位条件、资源禀赋等差异,各贫困地区面临的主要致贫因素存在明显差别。

大别山区、大兴安岭南麓山区因收入来源单一而致贫的比例分别为60.8%、90.0%,因病致贫的比例为67.3%和59.7%,均高于本地区其它原因的致贫率,属于收入来源单一和疾病主导型贫困。滇西边境山区、滇贵黔石漠化区、燕山-太行山区因收入来源单一而致贫的比例分别高达61.7%、55.0%和73.3%,远高于本地区其它因素的致贫率;其次是因患病而致贫的比例依次为48.9%、35.0%、51.3%,因缺乏劳动力而致贫的比例分别为44.7%、38.3%、51.7%,属于收入来源单一主导的多因素并存型贫困。收入来源单一、技能匮乏致贫比例分别高达61.3%和58.0%的六盘山区属于收入来源单一和技能缺乏主导型贫困。因病致贫比例高达78.7%的罗霄山区的收入来源单一和劳动力缺乏的致贫比例分别为51.1%和46.8%,属于疾病主导的多因素并存型贫困。较高的因病致贫率导致秦巴山区61.4%的贫困户劳动力短缺,而其余因素的致贫均较高且相对均衡,属于疾病和劳动力短缺主导的多因素并存型贫困。除自然灾害和突发事故之外,乌蒙山区、武陵山区和西藏区的其余各因素的致贫率均相对较高,且其致贫程度比较均衡,三者均属于多因素复合型贫困(图 3)。

|

图 3 基于主要致贫原因的贫困区类型划分示意图 Fig.3 The Type Division of the Concentrated Poverty-stricken Areas Based on the Main Poverty Causes |

长期以来,中国坚持政府主导推动减贫事业,政府在扶贫过程中居于主导地位,这是减贫的内在要求。然而,自上而下的扶贫模式容易导致减贫政策与贫困区实际情况以及贫困户帮扶需求相脱节,减贫效果不理想等问题。已有关于减贫问题的研究对微观贫困主体的意愿与帮扶需求研究也较为薄弱。帮扶需求是贫困户的帮扶意愿与诉求,在一定程度上反映出贫困户和贫困地区的致贫原因、有效帮扶方式和脱贫途径,能够为实施精准帮扶提供指导和参考。本文从六个方面探究贫困户的帮扶需求,并利用GIS空间分析方法对其空间特征和贫困区最主要帮扶需求的类型进行分析,为实施因需施策、因户施策的精准帮扶提供依据。

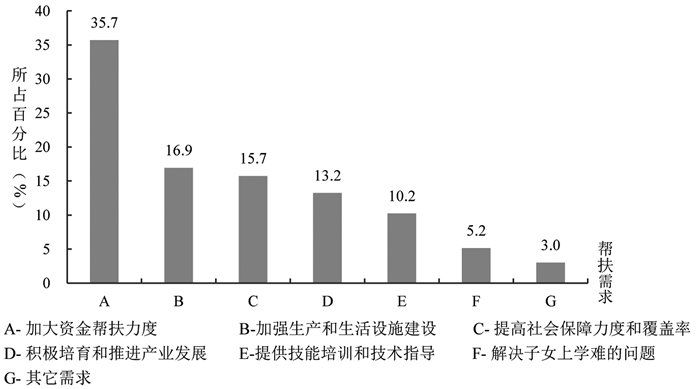

4.1 贫困户最需要的帮扶类型分析 4.1.1 加大资金帮扶力度是贫困户最广泛的需求统计表明,贫困户最需要的帮扶类型是资金帮扶,其比例高达35.7%(图 4),印证了单一且不稳定的收入来源是其最广泛的致贫原因。帮扶资金用途的统计显示,51.9%的贫困户将其用于农业生产,用于日常生活开支以解决生活困难占26.8%,用于创业投资的仅占15.3%,总体以生产发展型为主,生活保障型以年迈体衰、残疾多病的贫困户为主。然而,尽管对资金有着巨大欠缺和强烈需求,仅有13.51%的贫困户愿意通过金融扶持和贴息贷款的方式来获取帮扶资金。因为贫困户普遍存在经济基础薄弱、创收能力低下、思想观念保守等问题,所以极少农户愿意承担风险通过贷款来获得资金,而是更多倾向于政府能够提供无偿性的保障、救助和帮扶资金。

|

图 4 贫困户最需要的帮扶类型占比 Fig.4 The Proportion of Aid Demand Types of Poor Rural Households |

基础设施建设历来是促进区域经济增长和减贫的重要手段,已有研究表明加强贫困地区基础设施建设能够为贫困地区和贫困人口的发展提供条件和机会,也证实贫困发生率与基础设施建设水平之间呈负向关[25]。基础设施建设尽管具有投资大、减贫见效性慢等弱点,但仍有16.9%的受访贫困户最渴望改善村域基础设施状况,尤其是村域道路交通条件的改善。因此,加强贫困地区基础设施建设,为贫困地区和贫困人口的脱贫和发展提供良好的机会、条件和支撑,也有助于增强其自主脱贫的能力和发展的动力。

4.1.3 提高社会保障水平是贫困户提高应对风险冲击能力的需求加强社会保障不仅是一种有效的减贫方式,还是降低返贫率、维护扶贫成果的重要手段[10]。提高医疗救助、教育帮扶和最低生活保障水平成为15.7%贫困户最需要的帮扶类型,与贫困户较高的因病(55.1%)、因学(35.5%)和赡养老人(19.4%)致贫率密切相关,印证了巨额的医疗、教育和养老支出是加剧农户贫困程度或促使其返贫的重要推手。提升社会保障水平、提高贫困地区医疗合作报销比例、增强大病救助和教育帮扶力度,有利于降低贫困户家庭负担,增强其应对疾病风险和摆脱贫困的能力。因此,在提升贫困户收入水平、增加“造血”量的同时还应该为其提供有效的保障措施,减少外部冲击对其造成过量“失血”而致贫或返贫。

4.1.4 培育和推动产业发展是贫困户解决收入来源问题的需求积极培育和推动产业发展一直是贫困人口增加就业机会、改善收入结构、提高生活水平、实现脱贫致富的重要途径。然而,在当前贫困地区普遍存在基础设施薄弱、产业发展保障不足、区位偏僻、交通闭塞等弊端与贫困户自身创业资本匮乏、知识技能欠缺、思想意识保守、抗拒风险能力低下等多重不利因素的共同制约下,贫困地区的产业培育和发展举步维艰,减贫效果不显著。因此,希望通过发展特色种养殖业、培育非农产业来实现脱贫致富仅成为13.2%贫困户最需要的帮扶方式,该类贫困户中年龄在60岁以下的占比高达78.1%。因此,产业帮扶要以劳动能力和发展意愿较强的年轻贫困户为主。

4.1.5 开展劳动技能培训是贫困户提升自我发展能力的需求舒尔茨认为贫困的根源在于人力资源质量差,加大人力资本投入、提高人口质量能够从根本上带动收入水平的提升,从而遏制贫困的发生[26]。收入来源单一、生活水平低下只是表象问题,其背后隐藏的是贫困人口知识技能匮乏和发展能力欠缺。据统计,20.6%的贫困户认为其发展受到自身知识水平和技能低下、思想观念落后因素的限制。然而“缺乏”并非意味着“需求”,由于自身受教育程度低、学习能力差等因素,加强劳动技能培训仅成为10.2%贫困户最需要的帮扶类型,其中年龄在60岁以下的占比高达82.5%,即与产业帮扶型需求相似,技术帮扶型需求也主要以劳动能力和发展意愿较强的年轻贫困户为主。因此,在技能培训过程中,要采取差异化的分类措施,因人而异、因需施策,着力提高劳动能力和发展意愿较强的年轻贫困户的生产技能,实现以素质技能换取物质保障。

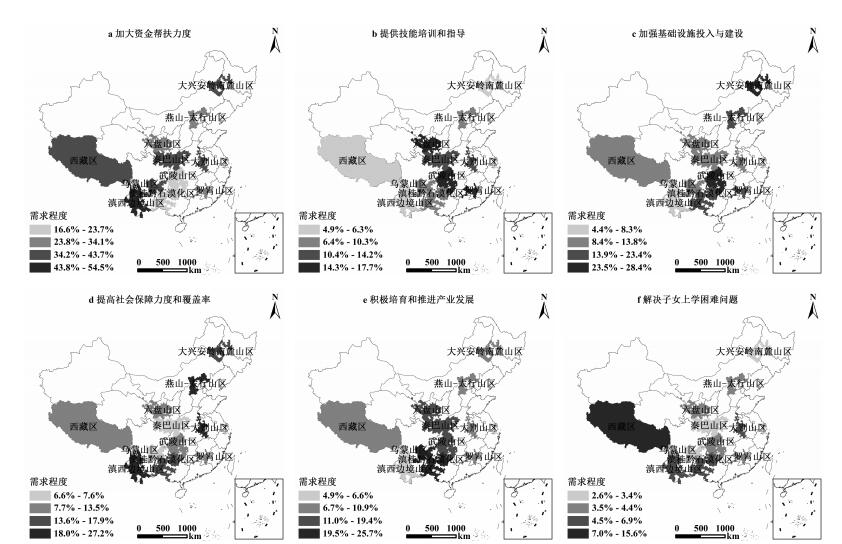

4.2 帮扶类型的空间分异特征由于致贫原因、地理环境、资源禀赋、经济基础等差异显著,不同贫困地区对同一帮扶类型的需求程度呈现明显的地域特征(图 5)。①资金帮扶需求程度最高的是滇西边境山区,高达54.5%,最低的是武陵山区(23.7%)和滇贵黔石漠化区(16.6%),普遍较高。总体上,需求程度较高的地区集中分布在四川盆地周围,并呈现西部高于中部、四周高外围低的空间特征。②技能培训需求程度最高的是六盘山区、武陵山区和罗霄山区,分别为17.7%、14.3%、14.3%,最低的是大兴安岭南麓山区(6.3%)、西藏区(5.5%)和滇西边境山区(4.9%)。整体上,需求程度较高的地区集中分布在秦岭-淮河一线及其两侧区域,并呈现向南北两侧递减的空间特征。③基础设施建设需求程度最高的是大兴安岭南麓山区和武陵山区,分别高达28.4%和26.4%,最低的是滇西边境山区(4.4%),地域差异显著。程度较高的地区大致沿着中国二三阶梯分界线从北向南依次分布,并整体呈现向东西两侧递减的空间特征。④社会保障需求程度最高的是燕山-太行山区、滇西边境山区、大别山区,其比例分别高达27.3%、21.5%、20.9%,最低的是秦巴山区(7.6%)和乌蒙山区(6.6%),总体呈现为北方高于南方、中部高于西部的空间特征。⑤推动产业发展需求程度最高的是乌蒙山区、滇贵黔石漠化区,分别为25.7%和24.8%,最低的是滇西边境山区(4.9%),地域差异明显。总体上,程度较高的地区集中分布在中国第二三阶梯分界线的南部带状区域,并呈现向东西两侧递减的空间特征。⑥子女上学帮扶需求程度最高的地区是西藏区(15.6%),最低的是秦巴山区(3.4%)、乌蒙山区(3.3%)和大兴安岭南麓山区(2.6%)。程度较高的地区集中分布在西藏、云南、贵州等少数民族集聚地区,总体呈现西部高于中部、南方高于北方的空间特征。

|

图 5 帮扶类型的空间分布特征示意图 Fig.5 The Spatial Heterogeneity of the Aid Demand Types |

整体而言,11个集中连片特困地区的贫困户最需要的帮扶类型存在明显的多样性,且由于致贫原因、地理环境、资源禀赋、经济基础和区位条件等差异突出,不同地区对同一帮扶方式的需求程度也存在差别。然而,总体上加大资金帮扶力度成为各贫困地区贫困户共同的帮扶需求,需求程度普遍较高,与各贫困地区最广泛的致贫原因具有内在一致性,印证了单一的收入来源与高额疾病开支所造成的资金短缺已成为各贫困地区面临的共同贫困难题。

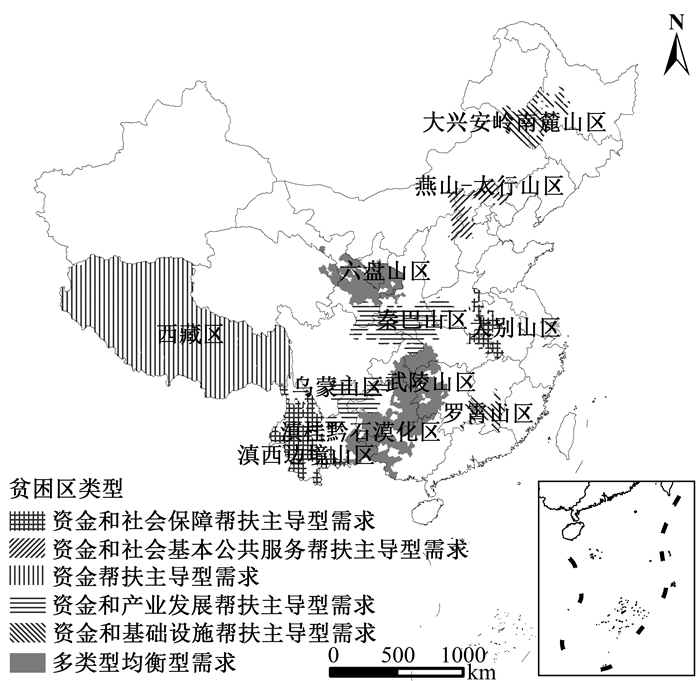

需求类型方面,大别山区和滇西边境山区最需要资金帮扶的贫困户比例分别为43.7%、54.5%,最需要提高社会保障水平的比例依次为20.9%、21.5%,远高于本地区其它帮扶类型的需求比例,属于资金和社会保障帮扶主导型需求。大兴安岭南麓山区、罗霄山区最需要资金帮扶的贫困户比例分别为37.4%、34.1%,最需要加强基础设施建设、改善居住地条件的比例为28.4%和23.4%,均高于本地区其它帮扶类型的需求比例,属于资金和基础设施帮扶主导型需求。滇贵黔石漠化区、六盘山区、武陵山区全部帮扶类型的需求比例均在30.0%以下,加大资金帮扶力度、加强基础设施建设、提高社会保障水平等帮扶类型的需求程度比较均衡,属于多类型均衡型需求。秦巴山区和乌蒙山区最需要资金帮扶的贫困户比例分别为43.2%和38.1%,最需要产业帮扶的比例分别为19.4%和25.7%,均高于本地区其它帮扶类型的需求比例,属于资金和产业发展帮扶主导型需求。西藏区贫困户最需要资金帮扶的贫困户比例高达39.6%,远高于本地区其它帮扶类型的需求比例,属于资金帮扶主导型需求。燕山-太行山区贫困户最需要加大资金帮扶力度、提高社会保障水平、加强基础设施建设的比例依次为30.5%、27.2%、20.0%,其它帮扶类型需求程度较低,属于资金和社会基本公共服务帮扶主导型需求(图 6)。

|

图 6 基于主要帮扶需求的贫困区类型划分示意图 Fig.6 The Type Division of Concentrated Poverty-stricken Areas based on the Main Aid Demands |

致贫原因从“缺”的角度揭示了贫困户处于贫困状态的内在机理,帮扶需求从“需”的层面反映贫困户摆脱贫困状态所需条件,暗含了脱贫的途径。加强致贫原因与帮扶需求的关联分析,将两个视角、两种层面相结合,对深化贫困认知、提升帮扶认识、提高扶贫成效等具有重要的意义。通过对11个集中连片特困地区的主要致贫原因与帮扶需求关联分析,为摸清贫困区的主要致贫原因和帮扶需求,厘清二者之间的内在关系,探索有效帮扶方式和脱贫途径,因地制宜地为制定扶贫政策和帮扶措施提供依据。

整体而言,致贫原因在较大程度上影响着帮扶需求的类型,贫困户致贫原因的类型与其帮扶需求的类型在本质上具有高度一致性,并集中体现在收入、社会保障和基础设施等方面。如表 1所示,在11个集中连片特困地区中,贫困户致贫原因类型与需求帮扶类型一致程度在中等以上的有8个,表明主要致贫原因与主要帮扶需求整体上基本吻合。然而,由于受其它因素的影响,贫困原因的致贫程度与帮扶需求的类型并不存在严格的一一对应关系,致贫原因对贫困户帮扶需求并非起绝对的决定性作用,即贫困户在某一方面的缺乏并不意味着其一定在该方面存在强烈的帮扶需求,两者之间存在错位的现象。如西藏区因缺乏劳动生产和创收技能而致贫的贫困户比例高达53.3%,但其对技能培训的帮扶需求却仅为5.5%,成为该类帮扶需求程度最低的地区之一。这一反常现象与西藏区95.2%受访贫困户的受教育程度处在小学及其以下的文盲和半文盲状态、知识水平低、学习能力差密切相关。

| 表 1 各贫困地区主要致贫原因与其帮扶需求类型 Tab.1 The Type of Main Poverty Causes and Aid Demands of Concentrated Poverty-stricken Areas |

基于问卷调查和GIS空间分析的研究方法,利用11个集中连片特困区的问卷调查数据,分析了贫困户的致贫原因与帮扶需求及其空间特征,并依据主要致贫原因和帮扶需求,对11个贫困地区进行类型划分,得出以下结论:① 贫困问题的产生是由外部自然环境、经济、政策与内在人力资源质量、知识技能、意识和意志等多维因素相互影响、不断累积和叠加的综合结果。贫困具有多维性,包括收入贫困、能力贫困、权利贫困、制度贫困、环境贫困和意识意志贫困等多重内涵。②贫困户和贫困地区均面临类型多样、致贫程度不等多种因素的共同制约,同一致贫原因的致贫程度呈现明显地域特征,但总体上收入来源单一、患重病或残疾是当前中国农村贫困人口最普遍的致贫原因。③贫困的多维性和致贫原因的复杂性决定了贫困户和贫困地区最需要帮扶类型的多样性和差异性,同一帮扶类型的需求程度也具有显著的空间特征,但整体上加大资金帮扶力度与提高社会基本公共服务水平是最需求的帮扶方式。④致贫原因在较大程度上影响着帮扶需求的类型及其地域分异,主要致贫原因与其最主要的帮扶需求在本质上具有高度的一致性,但致贫原因对贫困户帮扶需求并非起绝对的决定性作用,二者存在错位现象。

基于研究结论,结合当前贫困地区和贫困户存在的一系列问题,亟需深化贫困认知、创新扶贫机制、完善扶贫体系,分级、分区、分类有针对性地制定扶贫政策和帮扶措施。建议从以下四个方面重点突破:①新时期精准扶贫需要继续推进中国特色精准扶贫理论创新和实践探究,深化贫困认知,建立多维度贫困识别机制和动态监测体系,搭建精准扶贫政策和体制保障平台。②建立健全精准扶贫分级、分层的管控体系:农户层面,加强贫困户个体分析、微观解剖,找准“病因”、因贫施策,对症下药、拔除“病根”和“穷根”;贫困区层面,开展贫困问题分区诊断、发掘区域贫困主导因素,探明有效脱贫路径、因地制宜、精准施策;全国层面,准确把握贫困地区的共同致贫原因,针对共性问题制定精准扶贫规划与配套政策,积极推进贫困地区基本公共服务均等化建设,保障贫困地区和贫困人口享受均等化的基本公共服务。③建立健全精准扶贫分区、分类的帮扶体系:农户层面,基于贫困户的需求类型,因需施策,提高帮扶的精准性;贫困区层面,依据主要需求类型进行贫困区类型划分,因地制宜、分区制定针对性的减贫措施,提高帮扶的靶向性;全国层面,针对贫困地区的共性需求,增强社会保障力度,提升贫困户抵御风险的能力,减少贫困发生率和返贫率,基础设施先行,率先解决连片贫困地区交通、水利、能源等重大基础设施短缺问题,多措并举,形成合力,提高扶贫成效性。④完善自上而下与自下而上的联系和对接体系,兼顾致贫原因和帮扶需求,积极推进上级政府“给”与基层贫困户的“缺”和“需”的有效衔接。兼顾共性和个性,在突出共性贫困问题和帮扶需求的同时还要注重区域性和个体性差异,然后从关键点着手,制定针对性减贫措施,提高帮扶精准性。

| [1] | 刘彦随, 周扬, 刘继来. 中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 269-278. [Liu Yansui, Zhou Yang, Liu Jilai. Regional differentiation characteristics of rural poverty and targeted poverty alleviation strategy in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(3): 269-278. ] |

| [2] | 王介勇, 陈玉福, 严茂超. 中国精准扶贫政策及其创新路径研究[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 289-295. [Wang Jieyong, Chen Yufu, Yan Maochao. Research on the targeted measures of poverty alleviation and its innovative ways in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(3): 289-295. ] |

| [3] | 汪三贵. 在发展中战胜贫困——对中国30年大规模减贫经验的总结与评价[J]. 管理世界, 2008(11): 78-88. [Wang Sangui. Poverty alleviation in development:Summary and evaluation of China's 30 years' experience in poverty reduction[J]. Management World, 2008(11): 78-88. ] |

| [4] | 田飞丽.中国农村公共服务供给的减贫绩效研究[D].大连:东北财经大学,2014:1-45. [Tian Feili.Research on poverty effect of rural public service supply in China[D].Dalian:Dongbei University of Finance and Economics,2014:1-45.] |

| [5] | 韩建民, 赵永平. 中国经济增长中的农村贫困问题探讨[J]. 农业现代化研究, 2007, 28(2): 135-139. [Han Jianmin, Zhao Yongping. On countryside poverty in process of Chinese economic growth[J]. Research of Agricultural Modernization, 2007, 28(2): 135-139. ] |

| [6] | 胡鞍钢, 胡琳琳, 常志霄. 中国经济增长与减少贫困(1978-2004)[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2006, 21(5): 105-115. [Hu Angang, Hu Linlin, Chang Zhixiao. China's economic growth and poverty reduction (1978-2004)[J]. Journal of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences), 2006, 21(5): 105-115. ] |

| [7] | 刘军民. 转变发展方式与减少贫困的相关性分析[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2011, 50(4): 9-15. [Liu Junmin. Analysis on the relativity between changing the mode of development and reducing poverty[J]. Journal of Huazhong Normal University (Humanities and Social Sciences), 2011, 50(4): 9-15. ] |

| [8] | 吕书奇.中国农村扶贫政策及成效研究[D].北京:中国农业科学院,2008. [Lv Shuqi.A Study on China's Rural Poverty Reduction Policy and Effects[D].Beijing:Chinese Academy of Agricultural Sciences,2008.] |

| [9] | 韩斌. 推进集中连片特困地区精准扶贫初析——以滇黔桂石漠化片区为例[J]. 学术探索, 2015(6): 73-77. [Han Bin. Preliminary analysis on how to promote the precision of poverty alleviation in concentrated destitute areas:Using the Yunnan-Guizhou-Guangxi Karst rocky desertification area as an example[J]. Academic Research, 2015(6): 73-77. ] |

| [10] | 杨园园, 刘彦随, 张紫雯. 基于典型调查的精准扶贫政策创新及建议[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 337-345. [Yang Yuanyuan, Liu Yansui, Zhang Ziwen. Study on policy innovation and suggestions of targeted poverty alleviation based on typical investigation[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(3): 337-345. ] |

| [11] | 刘彦随. 精准扶贫当依靠科学体系[J]. 人民日报, 2015 |

| [12] | 楚永生. 新时期中国农村贫困的特征、扶贫机制及政策调整[J]. 宏观经济研究, 2008(10): 55-58. [Chu Yongsheng. Characteristics of rural poverty in the new era, mechanism and policy adjustment of poverty alleviation in China[J]. Macroeconomics, 2008(10): 55-58. ] |

| [13] | 郭鹏, 余小方, 程飞. 中国农村贫困的特征以及反贫困对策[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2006, 6(1): 9-13. [Guo Peng, Yu Xiaofang, Cheng Fei. The characteristics of China rural poverty and the advice of anti-poverty[J]. Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition), 2006, 6(1): 9-13. ] |

| [14] | 刘小鹏, 苏胜亮, 王亚娟, 等. 集中连片特殊困难地区村域空间贫困测度指标体系研究[J]. 地理科学, 2014, 34(4): 447-453. [Liu Xiaopeng, Su Shengliang, Wang Yajuan, et al. The index system of spatial poverty of village level to monitor in concentrated contiguous areas with particular difficulties[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(4): 447-453. ] |

| [15] | 张全红, 周强. 中国贫困测度的多维方法和实证应用[J]. 中国软科学, 2015(7): 29-41. [Zhang Quanhong, Zhou Qiang. Poverty measurement:Multidimensional approaches and an empirical application in China[J]. China Soft Science, 2015(7): 29-41. ] |

| [16] | 丁建军. 中国11个集中连片特困区贫困程度比较研究——基于综合发展指数计算的视角[J]. 地理科学, 2014, 34(12): 1418-1427. [Ding Jianjun. Comparative analysis on poverty degree of China's 11 contiguous destitute areas:With view of comprehensive development index[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(12): 1418-1427. ] |

| [17] | 孙林, 王艳慧, 柯文俊, 等. 内蒙古自治区农村人口多维贫困特征测算与分析[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 108-115. [Sun Lin, Wang Yanhui, Ke Wenjun, et al. A study on the characteristics of multidimensional poverty in the Mongolia autonomous region[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 108-115. ] |

| [18] | 青觉, 孔晗. 武陵山片区扶贫开发问题与对策研究[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, 41(2): 25-34. [Qing Jue, Kong Han. A study on problems and countermeasures of anti-poverty development in Wulingshan area[J]. Journal of Minzu University of China (Philosophy and Social Sciences Edition), 2014, 41(2): 25-34. ] |

| [19] | 苏明, 刘军民, 贾晓俊. 中国基本公共服务均等化与减贫的理论和政策研究[J]. 财政研究, 2011(8): 15-25. [Su Ming, Liu Junmin, Jia Xiaojun. Research on the theory and policy of equalization and poverty reduction in China[J]. Public Finance Research, 2011(8): 15-25. ] |

| [20] | 曾福生, 曾小溪. 基本公共服务减贫实证研究——以湖南省为例[J]. 农业技术经济, 2013(8): 4-11. [Zeng Fusheng, Zeng Xiaoxi. An empirical study on poverty reduction in basic public services: A case study of Hunan province[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2013(8): 4-11. ] |

| [21] | 李裕瑞, 曹智, 郑小玉, 等. 中国实施精准扶贫的区域模式与可持续 途径[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 279-288. [Li Yurui, Cao Zhi, Zheng Xiaoyu, et al. Regional and sustainable approach for targetpoverty alleviation and development of China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(3): 279-288. ] |

| [22] | 王介勇, 李裕瑞. 地理学者主持完成国务院重大政策措施第三方 评 估[J]. 地 理 学 报, 2015, 70(10): 1694-1695. [Wang Jieyong, Li Yurui. Geographers presided over the completion of the State Council major policy measures third - party assessment[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1694-1695. ] |

| [23] | 曲玮, 涂勤, 牛叔文, 等. 自然地理环境的贫困效应检验——自然地 理条件对农村贫困影响的实证分析[J]. 中国农村经济, 2012(2): 21-34. [Qu Wei, Tu Qin, Niu Shuwen, et al. Poverty effects of natural geographical environment: An empirical analysis of the impact of physical geographical conditions on rural poverty[J]. Chinese Rural Economy, 2012(2): 21-34. ] |

| [24] | 刘纯阳, 蔡铨. 贫困含义的演进及贫困研究的层次论[J]. 经济问题, 2004(10): 5-6. [Liu Chunyang, Cai Quan. The evolution of the meaning of poverty and the hierarchy of poverty research[J]. Economic Issues, 2004(10): 5-6. ] |

| [25] | 高颖, 李善同. 基于CGE模型对中国基础设施建设的减贫效应分 析[J]. 数量经济技术经济研究, 2006(6): 14-24. [Gao Ying, Li Shantong. The infrastructure construction and poverty reduction in rural China: A simulation analysis within a CGE model framework[J]. Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006(6): 14-24. ] |

| [26] | 张跃平, 徐传武, 黄喆. 大推进与产业提升: 武陵山区扶贫的必由之 路——以湖北省恩施州望城坡等地的扶贫实践为例[J]. 中南民族 大学学报(人文社会科学版), 2013, 33(5): 113-116. [Zhang Yueping, Xu Chuanwu, Huang Zhe. Great promotion and industrial promotion: The only way to poverty alleviation in Wuling mountain area: A case study of poverty alleviation practice in Wangchengpo, Enshi, Hubei province[J]. Journal of South-Central University for Nationalities(Humanities and Social Sciences), 2013, 33(5): 113-116. ] |