区域经济差异是一个普遍性的经济地理现象。区域经济差异的不断扩大会使得欠发达地区产生严重的“抽空”效应,并影响区域经济的可持续发展。而经济区划作为指导区域经济协调和可持续发展的重要措施,在区域经济差异的缓解和调整过程中也发挥了十分重要的作用[1]。然而经济区划的制定和实施受诸多因素的影响,不仅掣肘于区域的自然条件、资源禀赋、地形地貌(适宜发展地区)等“先天”因素,更受到诸如城市规划、交通发展、政府决策等“后天”因素的影响[2, 3]。

国内一些学者针对我国不同地域的经济区划进行了诸多探索,尝试取得具有普适性的经验方法。例如,张忠孝以行政区划为基础,结合自然地理和资源分布、社会经济发展水平、历史发展基础以及民族宗教等地域差异将青海省划分为三大经济区和十大经济小区[4];唐彬亦依据自然、社会及经济等条件及其相互组合特征将广西划分为四大经济区[5]。这类方法是基于对区域的自然、经济、社会等诸多方面的经验认识进行的主观划分,有一定的局限性。近些年来,有学者逐渐将以引力模型和空间相互作用模型为代表的数学模型引入经济区划中以增强经济区划的客观性,其中引力模型可以通过测度不同区域之间的联系程度,并通过聚类分析或整数规划模型从而实现对经济区范围的划定,是最为广泛应用的模型之一[6-8]。而以断裂点理论为基础的空间相互作用模型则通过建立区域中心,测度区域中心与其余区域的空间作用耦合点,刻画区域中心的辐射范围从而确定经济区划[9-11]。同时,基于城市间人流、物流、信息流、资金流和技术流等空间流基础数据的城市流模型也被视为引力模型和空间相互作用模型的重要补充[12]。数学模型视角下的经济区划为较为客观和科学地进行区域经济区划提供了可能,然而在实践过程中仍然存在不足,尤其是准确性高、易比较的流数据一般难以获取。可以看出,现有经济区划研究视角或侧重于根据先验经验寻找区域之间在某些地理属性上的异同从而做到区域的分类,或侧重从区域间相互作用程度的大小来刻画区域中心的腹地范围从而实现经济区划的目的,对于经济区划的核心问题之一的区域经济差异现象的表达并不充分。

20世纪90年代以来,国内外兴起有关区域经济差异的研究热潮。研究尺度也从全球与国家延伸至省(州) [13-15],亦涉及城乡尺度的收入差异[16, 17],研究视角不仅主要包含全球贸易、新经济地理、区域政策合作与调整等实证研究[18-20],还包括对区域经济差异的长期收敛的验证[21, 22]。与此同时,也广泛探讨了影响区域经济差异的显著因素,如FDI,全球化、简政放权,地形条件,政策倾斜等[23-25]。方法上,结合传统的统计学相关模型方法(如变异系数、基尼系数、泰尔指数等)以及基于GIS、GeoDa、STARS和PySAL等空间计量统计及可视化平台[26, 27],区域经济差异的研究逐渐关注其空间依赖性及空间异质性。然而,区域经济差异研究对于空间异质性和空间依赖性的阐述正是经济区划的本质所在,经济区划客观上更要求以区域之间经济发展水平的异质性和各区域内部的同质性为基础,以实现不同区域之间的划分,并做到因地制宜制定不同的区域经济发展政策和规划以实现区域的整体发展[28, 29]。

因此,本文试图从经济区划重视区间异质性和区内同质性这一根本特性出发,在泰尔指数分解的基础上引入经济区划度指数探讨重庆市自直辖以来政府相继出台的经济区划的区划效果;运用GIS的热点空间分析功能,同时考虑政府规划决策、地形地貌、历史发展基础以及交通条件等方面因素,进行重庆市经济区划方案的调整,并对其区划效果进行评价。

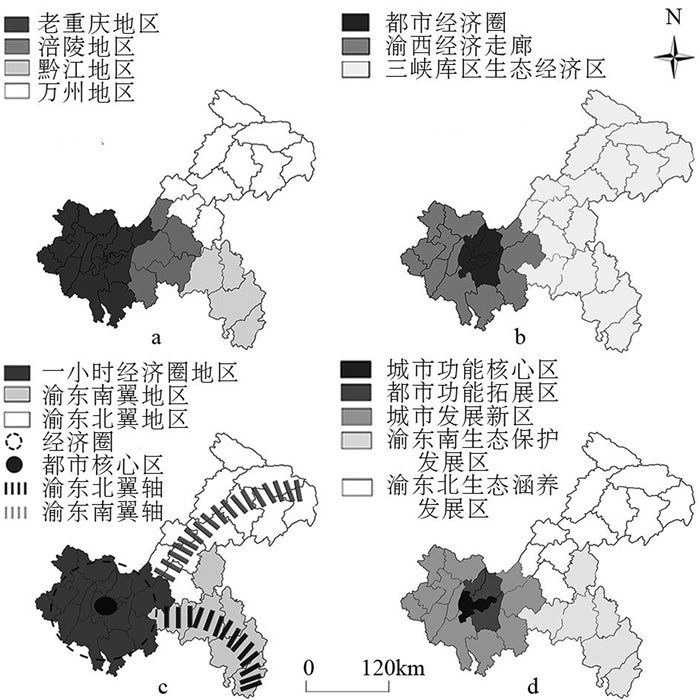

2 研究区概况、数据来源和研究方法 2.1 研究区概况随着重庆市区域经济的整体发展,尤其是1997年直辖之后,重庆市的区域经济发展格局不断演变,各个区县的区间差异和区内差异也不断发生改变。在近20年的时间里,重庆市的经济区划及区域经济发展战略经历了从“老重庆+三地区”、“三大经济区”、“一圈两翼”,到“五大功能区”四阶段的演化(见图 1)。

|

图 1 重庆市四次经济区划 Fig.1 Four Times of Economic Zoning in Chongqing |

1997年,老重庆地区与原属于四川的涪陵地区、万州地区和黔江地区合并为一体成立新的重庆直辖市。在直辖初期,老重庆与其余三个地区之间无论在经济基础还是经济发展水平上都存在较大的差异,行政上的调整使得各区域仍然处于惯性发展通道上,因此在该时期内形成了以原有行政区划为基础的“老重庆+三地区”经济区划。

然而,“老重庆+三地区”这种过渡性的经济区划使得四个地区彼此割裂,重庆市整体区域经济发展水平不均衡现象变得逐渐严重。随后,结合全市区县的自然及经济地理特征,2000年重庆市政府提出将重庆市划分为都市经济圈、渝西经济走廊和三峡库区生态经济区三大经济区,这一时期的经济区划以破解重庆大区域发展不平衡、三峡移民、生态环境脆弱和少数民族等突出问题为导向。

在2006年,为进一步适应国家主体功能区划,在前期的“三大经济区”基础上又提出“一圈两翼”区域发展战略,即形成以1小时通勤距离为半径范围的“一圈”,以及以万州为中心的“渝东北翼”和以黔江为中心的“渝东南翼”。2013年,为明确重庆市功能区域划分以更好地指导区域协调发展,又将“一圈两翼”经济区划进一步细化为五大功能区。

2.2 数据来源本文以重庆市的38个区县为研究单元(2014年),选择1997—2014年县域人均GDP、GDP和人口等数据作为计算基础,数据主要来自《重庆市统计年鉴》(1997—2014年)及重庆市各政府官网,并借鉴参考各县、区的国民经济与社会发展统计公报。针对部分区县撤县设区以及区县合并的情况,本文设定以各区县在2014年的行政名称为标准来进行数据收集及数据处理。

2.3 研究方法(1) 泰尔指数(Theil Index)。泰尔指数根据加权类型的不同可以分为人口加权泰尔指数L,以及根据GDP比重加权的泰尔指数T [30]。本文采用后者对重庆市区域经济差异进行测度,公式如下:

| $ T = \sum\limits_{i = 1}^N {{y_i}\log \frac{{{y_i}}}{{{p_i}}}} $ | (1) |

式中,N为研究区域内的单元个数,yi是第i个区域单元GDP与研究区域的总GDP之比(份额);pi是第i个区域单元人口与研究区域的总人口之比(份额)。同时泰尔指数可以根据区域的行政层级进一步分解为组内差距和组间差距[30]。分解如下:

| $ T = \sum\limits_i {\left( {\frac{{{Y_i}}}{Y}} \right)} \sum\limits_j {\left( {\frac{{{Y_{ij}}}}{{{Y_i}}}} \right)\log \left( {\frac{{{Y_{ij}}/{Y_i}}}{{{P_{ij}}/{P_i}}}} \right)} + \sum\limits_j {\left( {\frac{{{Y_i}}}{Y}} \right)} \log \left( {\frac{{{Y_i}/Y}}{{{P_i}/P}}} \right) = {T_W} + {T_B} $ | (2) |

式中,Yij代表第i经济区第j地区的收入,Y代表重庆市的总GDP,Pij代表第i经济区第j地区的人口,P代表重庆市的总人口,Pi代表第i经济区的总人口,Yi代表第i经济区的总收入;TW表示经济区内的差异,TB表示经济区间的差异。

(2) 经济区划度(D)。在实践中,经济区划应遵循经济区区间异质性最大化,否则如果经济区之间彼此相似,则难以起到因地制宜的目的。同时经济区内部的区县又要满足高度同质性,才能实现以经济区为单位制定合理的发展政策,指导经济区内部的协调发展。因此本文提出经济区划度(D)指标以验证经济区划的合理程度。经济区划度公式如下:

| $ D = \frac{{{T_B}}}{{{T_W}}} $ | (3) |

(3) 热点分析

局部Getis-Ord-Gi指数(Gi指数)是一种基于距离权矩阵的局部空间自相关指标,该指数用于测定地理现象的热点和冷点地区[31],其计算公式为:

| $ G_i^*\left( d \right) = \sum\limits_{i = 1}^n {{W_{ij}}\left( d \right){X_i}/\sum\limits_{i = 1}^n {{X_i}} } $ | (4) |

式中:Xi为地区单元i的观测值;Wij为空间权重矩阵,通过距离d进行定义。若Gi值显著为正,表明i地区周围的值相对较高,属于热点地区;反之则为冷点地区。计算出的Gi值在ArcGIS中经标准化得到Z值。某单元得到的Z值越大,则该单元的邻居单元的观测值越大,反之亦然。若Z值趋于0则说明该单元的邻域单元观测值不存在集聚现象,该单元是随机分布的。

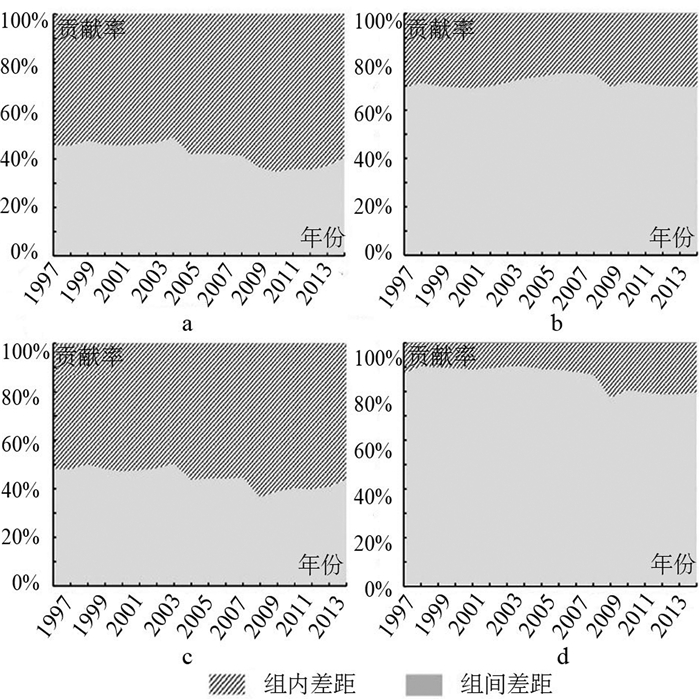

3 结果分析 3.1 区域经济差异的分解 3.1.1 组内及组间差异的整体贡献率如图 2所示,对于“老重庆+三地区”区划方案,近20余年的时间里组间差距(TB)的贡献率一直低于组内差距(TW),但2004之前两者对重庆市整体区域经济差异的贡献程度的差距较小(均接近50%),而2004年之后组内差距的贡献开始缓慢上升,组间差距则逐渐下滑,这段时间内经济区内部的差异是重庆市区域经济差异的主要来源。对于“三大经济区”经济区划方案而言,情况截然相反,组间差距的贡献率一直显著高于组内差距,并基本维持在70%左右的贡献水平,整体波幅不大,较为稳定。“五大功能区”区划方案下,组间差距的贡献率同样一直处于绝对优势地位,是重庆市区域经济整体差异的主要来源,然而以金融危机为时间节点,2008年之前其贡献率一直维持在90%的高位水平,这时候组内差距的贡献非常微弱,不足10%;2008年之后,组间差距的贡献率骤降之后则一直徘徊在80%左右,组内差距的贡献已经不能忽略。值得注意的是,“一圈两翼”组内和组间差距贡献率的走势与“老重庆+三地区”经济区划几乎完全重合,这也间接说明这两个经济区划在描述重庆市各经济区的区间异质性和同质性方面的相似性。总体而言,“三大经济区”和“五大功能区”经济区划,尤其是后者,能够较好地刻画出经济区区间的异质性。

|

图 2 不同经济区划类型下经济区组间差距和组内差距的贡献率 Fig.2 Contributions of Intra-inequality and Inter-inequality under Different Types of Economic Zoning |

具体到不同经济区划方案下各自经济区对重庆整体区域经济差异的贡献程度如表 1所示。对于“老重庆+三地区”区划方案,不同经济区对重庆市整体区域经济差异的贡献程度存在显著差异,老重庆内部差异占据了整个重庆市区域经济差异的46%—48%之间,而剩余的三地区的贡献率均低于5%,黔江地区的平均贡献率甚至不足1%,这种贡献率上的差异表明,相对发达的老重庆内部仍然存在明显的经济差异现象,相反经济发展水平较为落后的其余三地区内部差异非常小;而对于“三大经济区”经济区划,三个经济区各自内部的区域经济差异的贡献率并不是很大,都市发达经济圈和三峡库区生态经济区的贡献率分别为15%—17%和10%—13%,渝西经济走廊的平均贡献率仅略高于2%。“一圈两翼”区划方案的各经济区贡献程度与“老重庆+三地区”区划方案相类似,一小时经济圈内部的区域经济差异显著高于其余两翼,而渝东南翼内部差异的贡献率在某些年份甚至不到1%。相比之下,“五大功能区”各经济区的贡献率不仅都处于较低水平,且经济区的贡献率也比较平均,最高的渝东北生态涵养发展区其平均贡献率仅为4.73%左右,而经济发展水平较高的都市核心功能区内部差异维持在2.91%上下,都市功能拓展区和渝东南生态保护发展区的平均贡献率则分别为1.17%和1.23%。

| 表 1 不同经济区划方案下单个经济区的区域经济差异贡献率 Tab.1 Contribution of Regional Inequality of Each Economic Zone under Different Types of Economic Zoning |

综上,对于“老重庆+三地区”以及“一圈两翼”两个经济区划,较为发达的老重庆地区或一小时经济圈内部的经济差异贡献程度非常大,需要对这两个经济区进行进一步的调整和重新划分,相比之下“三大经济区”和“五大功能区”两类经济区划类型下各自经济区内部差异的贡献率不仅较小而且彼此相互平均,尤其是“五大功能区”区划,能非常好的描述经济区内部的同质性。

3.2 原区划方案区划效果评价重庆市直辖以来经历了四次经济区划实施效果探讨以经济区划度(D)来定量测度,某经济区划方案的D值越大则表明该经济区划类型下的经济区区间异质性高而经济区内部的差异性小(即同质性好)。

由表 2可知,“老重庆+三大地区”经济区划的D值在2004年以前一直在0.84—0.95区间,之后下降至0.53,18年内的平均D值为0.74,总体而言该经济区划下,组内差距大于组间差距,并不适合作为理想的经济区划类型。而“三大经济区”经济区划下的D值变化幅度不大,仅在2006— 2007年期间超过了3,其余时间基本稳定在2.2—2.5区间,整个研究时间跨度内的平均D值为2.51,明显大于“老重庆+三大地区”经济区划类型。

| 表 2 不同经济区划类型的经济区划度D Tab.2 Effect Degree of Different Types of Economic Zoning |

“一圈两翼”经济区划的D值演变与“老重庆+三大地区”经济区划类似,18年内的平均D值为0.82,也是组内差距大于组间差距。而“五大功能区”的D均值达到了6.83,远高于其余三类经济区划,尤其是在1998—2006年期间,D值一度持续超过了8,说明组间差距是远大于组内差距的,但是值得注意的是2009年之后,其D值有明显的回落,基本稳定在3.8左右,远低于前一时期,故该区划对重庆市经济区的异质性和同质性的描述效果有显著下降。

上述对比表明,重庆市在实践过程中不断寻找最优化的经济区划方案以指导重庆市的区域经济发展,四个经济区划中对于重庆市经济发展总体格局把握较好的是“五大功能区”,其次为“三大经济区”,然后为“一圈两翼”和“老重庆+三地区”。

3.3 新经济区划方案分析由前文分析可知,“五大功能区”方案下5个经济区划分效果稍好,在1997—2008年之间能非常好地区分各经济区之间的差异(平均D值高达8.33),但在2009—2014年期间其平均D值仅为3.83,因此近些年以来该区划对于描述重庆市经济区的区域差异效果比以往有一定的弱化,该区划的区县组成需要进一步调整。

3.3.1 热点分析及空间关系定义新经济区划方案是以2014年区县人均GDP属性值为基础进行的经济区划调整,并设定经济区数目为5。在GIS环境下,基于热点分析,根据各区县的经济发展水平的空间集聚特征及其对应的显著性水平进行分类。热点分析可以揭示具有不同区域经济发展水平的区县的集聚状态,基于这种集聚特征进行经济区划分能够更好地反映出经济区之间的异质性和经济区内部区县间的同质性。然而若热点分析中空间关系的概念化参数选择不同,得到的热点分析结果存在显著差异。本文选择ArcGIS热点分析模块列表的四类型(五种)空间关系(Inverse Distance及Inverse Distance Squared (反距离或反距离平方衰减),Fixed Distance Band (固定距离范围),Zone of Indifference (无差别区域),Polygon Contiguity (First Order)(一阶面邻接定义要素))进行测算,对比不同空间关系定义下得到的区划方案。

3.3.2 新经济区划的初始方案根据热点分析和GIS统计,可以得到三个经济区划初始方案,结合空间位置和近邻关系,参考“五大功能区”等经济区划方案,各方案下的经济区的组成及命名见图 3。

|

图 3 三个假设经济区划方案的区县空间分布 Fig.3 Spatial Patterns of Each Scenario for New Economic Zoning |

(1) 方案Ⅰ。基于Inverse Distance和Inverse Distance Squared两种方法定义空间关系得到的经济区划分的结果完全一致,因此将两者合并归为一类方案。借鉴“三大经济区”和“五大功能区”的命名,初步设定的划分方案可以概括为“四圈+两翼”。如图 3a。

(2) 方案Ⅱ。通过Polygon Contiguity (First Order)定义空间关系,根据GIS的统计功能随机划分五大经济区,可以概括为“三圈+渝东北翼+渝东南翼”。结果如图 3b。

(3) 方案Ⅲ。通过Fixed Distance Band定义空间关系,根据GIS随机划分五大经济区,基于Zone of Indifference的方法与基于Fixed Distance Band的方法定义空间关系得到的区划结果完全一致,故将该两类方法所得经济区划归为方案Ⅲ,并概括为“三圈+两翼+三峡库区”。如图 3c。

3.3.3 初始方案评价经济区划度的整体平均水平比较。如表 3所示,方案Ⅰ的D平均值达到了8.05,不仅远高于方案Ⅲ的2.36和方案Ⅱ的5.03,甚至亦大幅高于“五大功能区”的D平均值(6.83)。方案Ⅱ对于经济区区间的差异程度的表现力度逊色许多,其D平均值整体而言甚至低于“五大功能区”。方案Ⅲ的D平均值在所有方案中最小,说明通过固定距离定义空间关系所得到的经济区划方案并不理想。因此,从经济区划度18年的平均水平来看,方案Ⅰ的区划度最高,最能反映出各个经济区的区间异质性和区内同质性特征,并且相比于现行的“五大功能区”经济区划也有大幅提升。

| 表 3 新经济区划方案与“五大功能区”的对比 Tab.3 Comparison Between "Five Functional Zoning" and Three New Economic Zoning Schemes |

经济区划度的时间变化特征比较。方案Ⅰ的D值也呈现出逐年递增的趋势,表明了该经济区划的表现力度越来越好,尤其是在2005年之后的十年时间里,D平均值高达11.47,2013年更是达到了20.18的峰值水平。相比之下,方案Ⅱ无论是2008年之前还是之后,各年份的D值以及D平均值都弱于“五大功能区”,并且其D值呈现出逐年递减的趋势,直至2011年之后才稳定在3.3的水平。而方案Ⅲ的计算结果表明,该方案各年份的D值非常稳定,一直在2.1—2.6之间小幅波动,甚至2008年的金融危机带来的影响也相当微弱(“五大功能区”区划方案下,D值从2008年的6.74骤降至2009年的3.44,方案Ⅰ也从8.01降至7.03,方案Ⅱ的D值亦从4.41大幅降至2.77)。

综上所述,方案Ⅰ下的经济区划能够非常好的适应近期及未来一段时间内重庆市区域经济协调发展的需求,比现行的“五大功能区”区划方案有更好的经济区划度,区划表现力度逐渐加强,可以作为未来新的经济区划的首选方案。方案Ⅱ的经济区划表现力度并没有达到预期,并不适合指导重庆市的区域经济发展。而方案Ⅲ的整体D平均值虽远低于方案Ⅰ和“五大功能区”经济区划,但是其表现出来的强稳定性也具有重要的参考价值。

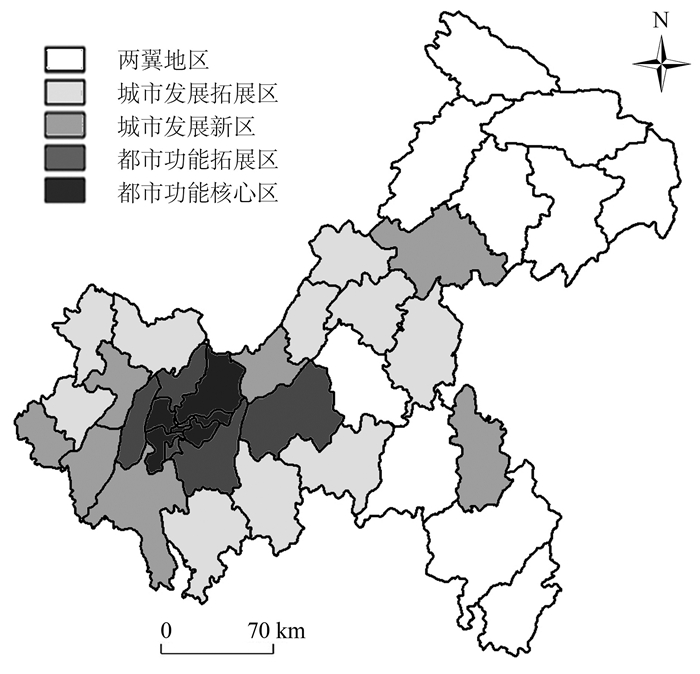

3.3.4 初始方案Ⅰ的调整方案Ⅰ相对而言能较好地反映出重庆市区域经济差异现象,可以作为未来经济区划调整的重要参考和基础。然而仅仅从经济和空间视角还难以较为客观地刻画经济区划的现实需求,更需要根据各县市的地形地貌、交通区位条件、战略决策和规划要求等方面对经济区划县市构成进行进一步调整以符合经济区划的实际情况。

首先,方案Ⅰ中出现万州和黔江“孤岛”现象的解释。两地在重庆直辖前,是原四川省东北及东南地区重要的经济、文化和政治中心,相对各自区域内其他区县而言具有明显的优势。重庆市历届政府在区域经济发展的战略规划中均视两地区为区域重要的经济中心和增长极。将万州和黔江两区分别从渝东北和渝东南地区单独抽离纳入到第三级区划体系中有利于因地制宜地对两区及周边地区制定合适的经济发展政策。故从政府规划和传承历史发展的角度来看,方案Ⅰ中体现出的万州和黔江“孤岛”区划现象符合实际区划要求。另外从两区的交通区位及条件看,重庆市高速公路在主城九区高度集中,并辐射到周边地区,但在渝东北和渝东南地区又分别形成了万州、黔江两个交通枢纽,这种交通区位条件的显著优势(差异)也决定了其在经济区划上应与周边地区区别对待,从交通区位的角度方案Ⅰ将其抽离于渝东北和渝东南地区亦符合实际规划需求。

其次,综合考虑重庆市自然条件,重庆市为多山地丘陵地区,且呈现出东部山地西部丘陵,东高西低的地理格局,尤其是渝东北和渝东南地区恶劣的地形地貌条件对于地方经济的发展起到了极大的阻碍作用。然而在方案Ⅰ中,未考虑地形地貌因素,位于武陵山以北的丰都县被划分到了“两翼”经济区内,该县地形地貌条件与“两翼”经济区内其他区县相比差别较大,而与周边石柱、忠县等区县的地理条件相似,因此将丰都县纳入到“城市发展拓展区”更为合理。经计算,微调过后的方案Ⅰ的经济区划度并没有发生明显改变,仍然保持了原有的变化趋势(如表 4)。

| 表 4 方案Ⅰ调整前后经济区划度对比 Tab.4 Comparison of Economic Zoning Degree Between the Scheme Ⅰ and the Adjusted Scheme Ⅰ |

综上,经过微调的重庆市新的经济区划由以下五个经济区构成(见图 4),即都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区、城市发展拓展区和两翼地区。

|

图 4 重庆市新经济区划方案(调整的方案Ⅰ) Fig.4 New Economic Zoning for Chongqing (Adjusted Scheme Ⅰ) |

本研究基于经济区划与区域经济差异之间的密切关系,在强调经济区划重视经济区的区间异质性和区内同质性这一特性的基础上,提出基于泰尔指数分解的经济区划度的概念,评价了重庆市直辖以来出台的经济区划的效果;同时基于GIS空间热点分析,探讨了经济区划调整的可行性。本文主要结论包括:

(1)“老重庆+三地区”和“一圈两翼”经济区划下,组间差异小于组内差异,经济区划效果较差;“三大经济区”的区划效果虽然好于前两者而且非常稳定,但相比于“五大功能区”的区划效果而言仍然不足,“五大功能区”的经济区划度远高于之前的三类经济区划,能够显著地体现出其经济区区间异质性和区内同质性,然而其区划效果却呈现出逐年下降的趋势,并不稳定。

(2) 以GIS的空间统计分析(热点分析)为基础得到的三个新经济区划初始方案的区划效果各有差异,其中基于反距离定义空间关系得到的方案Ⅰ (“四圈+两翼”)效果最好,不仅显著优于其余两个方案,还远好于“五大功能区”区划类型,并且其区划效果呈现出逐年递增的趋势,是未来一段时间内重庆市经济区划的优先选择。

(3) 综合考虑政府规划决策、地形地貌、历史发展基础以及交通条件等方面的因素,微调后的方案Ⅰ (“四圈+两翼”)更符合实际区划要求,且经济区划度表现能力依然较强。

4.2 政策建议(1) 经济区划需充分考虑空间集聚因素。空间集聚的形成不仅受到自然地理条件的影响,同时也与经济产业结构、经济发展水平及历史发展基础密切相关。空间集聚有助于实现集聚经济和规模经济,进而带动区域经济的整体发展。故政府在推行经济区划的同时不仅需要深入了解各区县的经济发展情况,更需要掌握其发展历史和基础的差异,从而明确不同区县在地理空间上的空间集聚。

(2) 经济区划需以多层次区域合作为基础。经济区划不仅是重庆市政府至上而下的行政及经济措施,同时也是各区县至下而上的反馈机制。市政府层面需要制订合理区域发展规划,统筹市层面的区域合作以实现各区县的区域经济的整体发展;区县层面也需要根据自身发展情况加强区县间的经济、文化、教育等联系,增加跨区域的基础建设投入,从而实现邻县(区)甚至跨县(区)合作。

(3) 经济区划需将缓解区域经济差异作为主要目的。区域经济差异是区域经济可持续发展必须克服的阻碍因素之一,因此经济区划的制订不仅要以经济的整体发展为主要目的,还需充分考虑落后偏远地区的经济发展诉求,给予其政策、经济等方面的适度倾斜,逐渐缓解其与相对发达地区间的差距,力求实现区域经济的协调和可持续发展。

4.3 研究不足与展望本文对重庆市经济区划调整的研究主要基于区域经济差异视角,强调经济区间经济发展水平的异质性以及经济区内的发展水平的同质性,提出的经济区划度概念可用于定量描述现行或已有经济区划方案的区划效果和合理程度,同时热点分析亦有助于在经济区划过程中充分考虑空间集聚因素从而客观地反映区县经济发展的空间差异。然而本研究对于社会和自然属性的考量并不十分充分,后续研究可以更多地结合区域规划等实际应用视角,对研究的方法和结论进行进一步考察和论证。

| [1] | 樊杰, 洪辉. 现今中国区域发展值得关注的问题及其经济地理阐释[J]. 经济地理, 2012, 32(1): 1-6. [Fan Jie, Hong Hui. Recent concerned issues of regional development in China and the interpretations of economic geography[J]. Economic Geography, 2012, 32(1): 1-6. ] |

| [2] | 姜玲, 杨开忠. 中国标准经济区划分方法研究[J]. 湖北社会科学, 2007, 21(6): 72-76. [Jiang Ling, Yang Kaizhong. Research of the approaches to standard economic zone in China[J]. Hubei Social Sciences, 2007, 21(6): 72-76. ] |

| [3] | 蔡丽. 吉林省经济区划的理论和方法[D]. 长春: 东北师范大学, 2005: 9-10. [Cai Li. Theory and Method of Economic Region Dividing of Jilin Province[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2005: 9-10.] |

| [4] | 张忠孝. 青海综合经济区划探讨[J]. 青海社会科学, 2006, 27(3): 54-57. [Zhang Zhongxiao. Discussion of the comprehensive economic region dividing in Qinghai province[J]. Qinghai Social Sciences, 2006, 27(3): 54-57. ] |

| [5] | 唐彬, 覃秉金. 初探广西经济区划[J]. 柳州职业技术学院学报, 2007, 7(4): 5-14. [Tang Bin, Qin Bingjin. On Guangxi's economic regionalization[J]. Journal of Liuzhou Vocational&Technical College, 2007, 7(4): 5-14. ] |

| [6] | 郭源园, 胡守庚, 金贵. 基于改进城市引力模型的湖南省经济区空间格局演变研究[J]. 经济地理, 2012, 32(12): 67-72, 90. [Guo Yuanyuan, Hu Shougeng, Jin Gui. Evolution of spatial pattern on Hunan province's economic zones based on improved gravitational models of cities[J]. Economic Geography, 2012, 32(12): 67-72, 90. ] |

| [7] | 徐辉, 彭萍. 基于引力模型的江西省经济区划与协调发展研究[J]. 地理科学, 2008, 28(2): 169-172. [Xu Hui, Peng Ping. Division of economic regions based on gravity model and coordinate development in Jiangxi province[J]. Scientia Geographica Sincia, 2008, 28(2): 169-172. ] |

| [8] | 段七零, 毛建明. 基于引力模型与0-1规划模型的省域经济区划——以江苏省为例[J]. 经济地理, 2011, 31(8): 1239-1245. [Duan Qiling, Mao Jianming. On economic regionalization in provincial scope based on the gravity model and 0-1 programming model:A case study of Jiangsu province[J]. Economic Geography, 2011, 31(8): 1239-1245. ] |

| [9] | 王欣, 吴殿廷, 王红强. 城市间经济联系的定量计算[J]. 城市发展研究, 2006, 13(3): 55-59. [Wang Xin, Wu Dianting, Wang Hongqiang. An attempt to calculate economic links between cities[J]. Urban Studies, 2006, 13(3): 55-59. ] |

| [10] | 吴殿廷, 朱青. 区域定量划分方法的初步研究——兼论用断裂点理论进行区域划分问题[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2003, 48(3): 412-416. [Wu Dianting, Zhu Qing. Study on quantitative method of regional division:Also about the questions of breakpoint theory[J]. Journal of Beijing Normal University (Natural Science), 2003, 48(3): 412-416. ] |

| [11] | 闫卫阳, 秦耀辰, 郭庆胜, 等. 城市断裂点理论的验证、扩展及应用[J]. 人文地理, 2004, 19(2): 12-16. [Yan Weiyang, Qing Yaocheng, Guo Qingsheng, et al. Expanding, validation and application of urban breaking-point theory[J]. Human Geography, 2004, 19(2): 12-16. ] |

| [12] | 徐慧超, 韩增林, 赵林, 等. 中原经济区城市经济联系时空变化分析——基于城市流强度的视角[J]. 经济地理, 2013, 3(6): 53-58. [Xu Huichao, Han Zenglin, Zhao Lin, et al. Analysis on the temporal and spatial changes of Central Plains economic region:From the perspective of urban flow intensity[J]. Economic Geography, 2013, 3(6): 53-58. ] |

| [13] | Anderson E. Openness and inequality in developing countries[J]. World Development, 2005, 33(7): 1045-1063. DOI:10.1016/j.worlddev.2005.04.003 |

| [14] | Yamamoto D. Scales of regional income disparities in the USA, 1955-2003[J]. Journal of Economic Geography, 2008, 8(1): 79-103. |

| [15] | 唐常春, 刘华丹, 袁冬梅. 基于多尺度的湖南省区域经济差异演进分析[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 133-140. [Tang Changchun, Liu Huadan, Yuan Dongmei. Analysis of the evolution of regional economy disparity in Hunan province on multi-scale[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 133-140. ] |

| [16] | Cheng Y, Wang Y, Wang Z, et al. Changing rural development inequality in Jilin province, Northeast China[J]. Chinese Geographical Science, 2013, 23(5): 620-633. DOI:10.1007/s11769-013-0629-2 |

| [17] | Kanbur R, Zhang X. Which regional inequality?The evolution of rural-urban and inland-coastal inequality in China from 1983 to 1995[J]. Journal of Comparative Economics, 1999, 27(4): 686-701. DOI:10.1006/jcec.1999.1612 |

| [18] | Goderis B, Malone S W. Natural resource booms and inequality:Theory and evidence[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2011, 113(2): 388-417. DOI:10.1111/j.1467-9442.2011.01659.x |

| [19] | Scott A J. Global City-regions:Trends, Theory, Policy[M]. London: Oxford University Press, 2001: 16-19. |

| [20] | Barrios S, Strobl E. The dynamics of regional inequalities[J]. Regional Science and Urban Economics, 2009, 39(5): 575-591. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2009.03.008 |

| [21] | 潘文卿. 中国区域经济差异与收敛[J]. 中国社会科学, 2010, 31(1): 72-84. [Pan Wenqing. The economic disparity between different regions of China and its reduction:An analysis from the geographical perspective[J]. Social Sciences in China, 2010, 31(1): 72-84. ] |

| [22] | Rey S J, Janikas M V. Regional convergence, inequality, and space[J]. Journal of Economic Geography, 2005, 5(2): 155-176. DOI:10.1093/jnlecg/lbh044 |

| [23] | 刘清春, 王铮. 中国区域经济差异形成的三次地理要素[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 430-440. [Liu Qingchun, Wang Zheng. Research on geographical elements of economic difference in China[J]. Geographical Research, 2009, 28(2): 430-440. ] |

| [24] | Heidenreich M, Wunder C. Patterns of regional inequality in the enlarged Europe[J]. European Sociological Review, 2008, 24(1): 19-36. |

| [25] | 郭源园, 李莉. 西部内陆省区区域经济差异影响因素——以重庆为例[J]. 地理研究, 2017, 36(5): 926-944. [Guo Yuanyuan, Li Li. Influencing factors of regional economic inequality in inland provinces of western China:A case study of Chongqing[J]. Geographical Research, 2017, 36(5): 926-944. ] |

| [26] | Rey S J, Janikas M V. STARS:Space-time analysis of regional systems[J]. Geographical Analysis, 2006, 38(1): 67-86. DOI:10.1111/gean.2006.38.issue-1 |

| [27] | Ye X, Rey S J. A framework for exploratory space-time analysis of economic data[J]. The Annals of Regional Science, 2013, 50(1): 315-339. DOI:10.1007/s00168-011-0470-4 |

| [28] | 刘辉. 综合经济区划理论、方法与实证研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2008: 11-13. [Liu Hui. Theory, Method and Empirical Study of Comprehensive Economic Region Dividing[D]. Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics, 2008: 11-13.] |

| [29] | 鲁凤, 徐建华. 基于不同区划系统的中国区域经济差异分解研究[J]. 人文地理, 2006, 21(2): 77-81. [Lu Feng, Xu Jianhua. Study on the decomposition of the regional economic equalities in China based on different regional division systems[J]. Human Geography, 2006, 21(2): 77-81. ] |

| [30] | Theil H. Economics and Theory[M]. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1967: 488. |

| [31] | Getis A, Ord K. The analysis of spatial association by use of distance statistics[J]. Geographical Analysis, 1992, 24: 189-206. |