2. 广州市岭南建筑研究中心, 广州 510630;

3. 保利华南商业有限公司, 深圳 528200

2. Guangzhou Lingnan Architecture Research Center, Guangzhou 510630, China;

3. Poly Sourth China Holdings, Shenzhen 528200, China

高校校园的违法犯罪问题尽管已不是新鲜话题,但却从未离开过公众的视野,与交通问题、火灾问题、食物安全、心理健康及网络安全等并列我国高校的主要安全问题[1, 2]。违法犯罪的直接表现为犯罪发生的客观事实。研究表明,我国高校校园以盗窃、抢劫等侵财犯罪以及打斗、伤人等暴力犯罪为主[3]。其中前者的受害者带有随机性,罪犯伺机实施犯罪,犯罪模式具有一定的相似性[4];后者则通常为激情犯罪或者预谋犯罪,会受所处的即时环境所影响[5]。据统计,高校校园犯罪中约6至7成为盗窃案件,高发于寝室、教室、食堂与自行车停放区[2, 6]。有研究显示,校园环境特征和校园侵财犯罪有一定的联系,处在郊区的校园更容易遭遇盗窃案件,而夜间照明问题则可能和抢劫案件多发有关[7]。而校园暴力也被认为是源自文化和环境的犯罪问题之一,受到校园整体文化氛围所影响[8]。

相对于客观存在的违法犯罪行为及其带来的直接经济耗费外,犯罪问题所带来的非经济耗费也许会造成更严重的社会影响[9],而犯罪恐惧当属其中不可忽视的一项。所谓犯罪恐惧或不安全感是对城市公共安全不信任的一种心理状态。这首先是一种个体的主观感受,它往往与个体直接或间接的犯罪或治安体验(即犯罪感知情况)有关,如个体曾经成为受害者,或者交往圈中曾出现受害者。大量此类个体感受集合起来便会形成一种公众担忧,后者往往针对特定区域或特定人群。因此可认为,所谓犯罪恐惧并不能直接反应某个安全问题的真实情况,而更多的是一种由社会、媒体,有时甚至是政治立场所共同制造的社会现象。学者指出,“媒体在一些特定的事件,尤其是涉及到年轻人的案例中所持的态度,及由此产生的公众意识,再加上它们所处的政治立场,这些也往往都是造成市民不安全感的因素”[10]。国外学者指出,女性学生对性侵犯的恐惧会影响她们面临一般案件发生时候的恐惧程度及临场表现,哪怕她们并非直接面对性侵犯案件[11],而女性对性侵犯的恐惧一定程度上来源于大学校园“高知识、高技术”环境中所蕴含的“雄性”意象[12]。犯罪恐惧似乎是在公众心中的一种或持久或短暂的固有情绪,另一方面这种不安全感是可变的,往往受到所处环境中危险信号的影响,例如出现疑似犯罪者,缺少有力的监督者或是人群骚动,这也是“破窗理论”所指出的现象。因此这种恐惧感往往会引导环境空间的改造,以提升公众安全感,如对原有开放空间的封闭管理等[13]。而在建设之初便采用环境设计犯罪预防的措施更是有利于提升公众心理安全感[14]。

关于犯罪空间的研究最早可以追溯到十九世纪的制图学派[15],当前犯罪空间研究可以分为以揭示犯罪总体时空分布规律的宏观层面研究,和关注特定空间内部环境特征与犯罪者、受害者、监视者等人行为关系的微观层面研究[16, 17]。就校园而言,犯罪空间研究主要关注于校园犯罪的热点分布以及犯罪恐惧的空间分布。研究人员比较发现,学生对于抢劫、盗窃等侵财案件的恐惧地图与犯罪热点基本相符,却会夸大对于性侵、骚扰等人身侵害案件的恐惧感知[18]。尽管环境使用者的犯罪恐惧并不能直接等同于该环境中实际案发情况,但有研究指出在一所具有犯罪恐惧气氛的大学校园里,具体至一个特定的微观环境中,犯罪恐惧的热点和犯罪发生的热点是基本重合的,而这些区域往往是视线交叉、隐蔽性高及处于边界的区域[19]。犯罪空间研究有利于研究人员和决策者更直观的发现犯罪问题的空间特征,便于其作出更有针对性的犯罪预防措施。实证表明,通过地理信息系统分析和发现犯罪时空分布趋势,寻求引起犯罪的潜在因素,对校园及社区的犯罪防控决策能起积极作用[20]。

从校园安全规划建设的角度,降低客观的违法犯罪案件和提升学生的主观安全感受,两者不可偏废。然而当前我国对校园安全、校园犯罪问题等的研究多为针对犯罪行为的总体特征提出的对策研究,较少从实证的角度剖析校园犯罪问题的真实情况,所提出的问题总结缺少数据支持,对策较为空泛。在少数的实证研究中,研究者主要从统计分析层面讨论犯罪时空分布特征,较少运用地理信息系统分析犯罪热点的具体场所环境特征;此外,也基本没有从学生心理恐惧层面讨论校园犯罪问题。因此,本研究将以学生主观安全感受为研究对象,以“客观犯罪事实—主观治安感知—犯罪恐惧形成”为分析思路,探讨犯罪恐惧形成的基本机制;在此基础上结合统计分析和空间分析方法,分析校园犯罪恐惧的热点及表现特征与差异,为实现校园治安防控、提升校园安全感受提出有效建议。

2 研究设计 2.1 概念界定根据我国《刑法》第十三条,某一具体行为需满足一定条件构成法学定义的“犯罪”。但公众语境中的犯罪行为有可能将具有社会危害性但又不构成犯罪的其他违法行为等同于“犯罪”进行描述。此外,在一些文献中运用诸如犯罪恐惧、犯罪预防时等术语时,其范畴也会延伸至其他未触犯刑法的违法行为。因此,本文除了在描述实际的案件、案情时或其他特别注明的地方,一般所指“犯罪预防”、“犯罪恐惧”、“犯罪空间”等用语中的“犯罪”同时也包含未构成犯罪的其他违法行为。本文中所涉及的案件类型,如盗窃、抢劫、强奸等,如非特殊注明,也不讨论其作案金额、案件情节等是否达到刑法量刑标准来区分是否属于犯罪,仅从其性质、类型、社会影响等进行分析。

本研究中所指“治安感知”指受访者对实际发生案件的了解情况,包括案件类型、案发场所、案发时间、信息获取渠道等。个体的治安感知情况并不一定直接等同于案件实际发生情况,是客观犯罪问题在其内心的投射情况,可能受到其主观认知影响。本文所考察“犯罪恐惧”主要指受访者对校园治安情况的担忧情况,包括担忧的案件类型、案发场所、案发时间、潜在作案人群及其原因等,并需要指出担忧的具体地点。

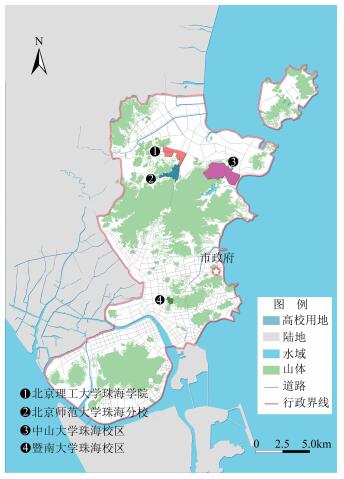

2.2 研究区域本次研究选取珠海市香洲区的北京师范大学珠海分校(下简称北师大)、北京理工大学珠海学院(下简称北理工)、中山大学珠海校区(下简称中大)及暨南大学珠海校区(下简称暨大)作研究对象。上述四所校园均建设于2000年前后,是设施完善的全日制高等院校。如图 1所示,除暨大校园外,其他三所高校均位于珠海东北部的高新区,是其“大学园区――科技创新海岸”战略发展计划的重要组成部分,各占地约330公顷,属于郊区大学园区,除了满足产学研一体战略需要之外,还有解决市中心办学场所不足、实现多校资源共享等优势。其不足在于与城市社区疏离,师生“封闭”于校园之内,校门之外是人口密度极低的郊区空间,城市生活不足使得邻近社区安全感缺失,师生享受生活服务及社交机会都下降。暨大校园位于珠海前山,占地约60公顷,靠近市中心,一定程度上可避免郊区校园的不足。大学校园郊区化是我国近年来高校校园规划建设的新趋势,以上述高校校园作为研究对象对研究结果的推广有较强的实践意义。

|

图 1 珠海市香洲区四高校分布图 Fig.1 Location of Four Universities in Xiangzhou District, Zhuhai |

本研究所获取的实际案件数据包括两类:一类是校园某一时间内的所有报案数据,主要从校保卫处获得,受数据来源局限,本研究仅分析北师大的实际案件数据,此外考虑与受访者在校时间的匹配,仅分析2011—12学年度的实际案发情况;另一类是影响较广的恶性案件,主要从新闻媒体报道及校园安全通报中获取案发信息,此类案件仅有北师大的宿舍伤人案[21]和北理工的荔枝林抢劫杀人案[22]两宗。

本研究的治安感知和犯罪恐惧数据获取采用问卷调查和实地踏勘两种方式完成。其中问卷调查分两个环节完成,分别为治安感知调研和犯罪恐惧调研。为了避免两组问题对受访者的回答相互干扰,两个环节的调研独立完成。调研采用问卷发放的形式进行,由接受培训的调查者在四所校园选取校园使用者完成问卷,在犯罪空间调研中还需在调查者协助下绘制犯罪恐惧地图。调研开展时间为2013年5月—6月,两环节分别发放问卷544份和1165份,有效率分别为96%和87%。整体而言,受访男女比例接近,大二、大三、大四的学生占90%以上,具体样本信息见表 1和表 2。

| 表 1 治安感知调研有效样本信息统计 Tab.1 Statistics of Effective Samples of Security Perception Research |

| 表 2 犯罪恐惧调研有效样本信息统计 Tab.2 Statistics of Effective Samples of Crime Fear Research |

问卷调查主要要求受访者指认所了解的及所恐惧的犯罪类型、场所、时间等。研究对各个校园的各类案件、场所、时间等进行指认频数的分类统计,通过相关分析、卡方检验等比较其差异性,并结合所收集的实际案情,探讨实际案发情况、治安情况感知及犯罪恐惧之间的关系。由于各校样本数不一,统计分析时对指认绝对数进行标准化处理,将指认频数与对应校园的样本总数的比值作为比较值。检验分析置信水平为95%。

2.4.2 空间分析研究将调研中受访者绘制的犯罪恐惧地图作为数据样本点用作空间分析。犯罪恐惧空间的集聚性进行分析使用平均最近邻分析、核密度分析(考虑校园规模差异①,北理工设置搜索半径为200米,北师大和中大为60米,暨大为30米)完成。犯罪恐惧场所的差异分析将校园划分为边长100米的栅格,每个栅格作为一个独立的单元,用于储存各类的恐惧点总量。格网恐惧点总量一共分为四档:0 (无)、1—5 (低)、6—10 (中)、11及以上(高),并以此判断学生不同场所恐惧感知差异。此方法可以对不同分类的数据进行叠合分析,生成所需要的分析图纸;而不足之处在于网格的划分的随机性导致数据的储存存在随机性,忽略了部分微观空间环境的差异性。

3 研究发现 3.1 真实案情、治安感知及犯罪恐惧的关系研究 3.1.1 治安感知与校园整体安全感知的关系本次调研首先要求受访者对校园整体安全情况进行评分(5分制,下同),并指出校园中其若干个突出的安全问题;随后再针对治安情况进行评分。结果显示,校园安全的总体平均得分为3.74,中值与众数都为4;校园治安情况平均分为3.62分,中值与众数也都为4分,可以认为受访者对校园的整体安全情况和治安形势均较为满意。统计表明,两组评分具有显著相关性,即学生的治安情况体验和整体安全情况体验有着密切联系。此外,56%的受访者认为“治安问题”是校园中突出的安全问题,位居所有问题的首位,随后是食品安全、交通安全等。

3.1.2 对真实案情的感知情况分析(1) 对整体案发情况的感知情况

总体而言,我国校园治安情况较好,从新闻报道或高校保卫处中获得的信息可知,涉及恶性人身伤害的犯罪事件数量较少,较多盗窃、诈骗等侵财案件。以北师大为例,从保卫处提供的2011—12学年度的接警数可知,期间校园共计接报安全事件144件。其中安全事件主要以遗失案件为主(占7成左右),但此类案件不能直接等同于盗窃案件,可能是失主遗漏。其他安全事件按数量从多到少依次为:盗窃、诈骗、交通事故、打架事件等。

从性质上而言,盗窃、诈骗及打架三类可定性为犯罪或违法治安条例的案件。其中诈骗案件中半数为电话或网络诈骗,其他则为宿舍推销诈骗或校园内利用同情心诈骗。记录在案的打架事件案情相对严重,但属于偶发事件,均缘起争执。盗窃案件是校园最常见的案件,统计结果亦然。数据显示,白天是盗窃案件的高发时段,占62.5%;被盗财物约4成为摩托车、电动车及自行车等交通工具,紧随其后是电脑及手机。宿舍区是高发场所,其中发生在宿舍内入室盗窃案件比例最高,占33.3%,丢失物品多为电脑及其配件,且不少是夜间作案,整个房间集体被盗,涉及财物数量与金额较大;宿舍楼下案发比例次之,占20.8%,均为丢失交通工具。教学区(占20.8%)与运动场(占8.3%)也有盗窃案件发生;食堂内发生的盗窃案件数量虽不多,占12.5%,但特征明显,均是在午饭时段排队购餐时被盗,丢失的均为手机。此外案件的破案率较低,如同时期的统计中,仅有5例抓获正在作案小偷的记录。

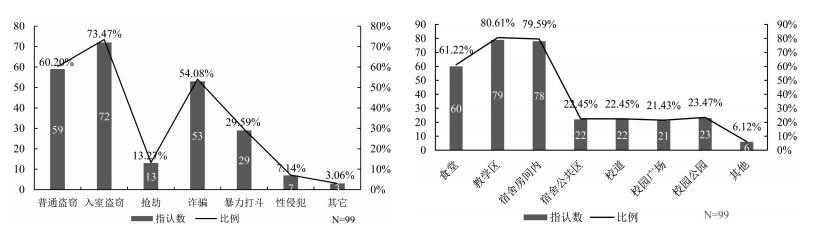

结合该校学生对案件类型的指认情况(图 2)可知,盗窃(含普通盗窃和入室盗窃)、诈骗和暴力打斗位列前三位,指认比例和接警情况接近;宿舍区(含房间内和公共区域)、教学区和食堂是指认案发场所前三位,也和接警情况相符。可以认为,就北师大而言,学生对校园案发情况的比较了解,其认知情况比较接近实际情况。

|

图 2 北师大校园曾出现的案件类型(左)和案发场所(右)指认情况 Fig.2 Indentification of Types (Left) and Locations (Right) of Cases Happened in BNUZ |

(2) 对个别恶性案件的感知情况分析

北师大和北理工在2011年均曾发生过较为轰动的恶性犯罪事件,暨大和中大则没有。研究预期认为该类型犯罪及案发场所会在四所校园中的指认比例具有差异性,且在案发校园会有极高的指认比例。

结果显示,同一校园在案件类型和场所的指认均有显著差异(卡方检验显著性均为0.000),且不同学校之间的总体趋势相似(见图 3)。但卡方检验可以得出,不同校园对抢劫、诈骗、暴力打斗,以及食堂、校道、校园广场、公园等几种类型的指认情况存在显著差异。

|

图 3 四校校园曾出现的案件类型(左)和案发场所(右)指认情况 Fig.3 Indentification of Types (Left) and Locations (Right) of Cases Happened in Four Campus |

与预期一样,在北理工与北师大中抢劫及暴力打斗案件的指认要远高于暨大和中大;案发场所中校园公园(荔枝林)的指认情况也相似。而这表明偶然发生,但影响面较广、受媒体广泛报道的恶性案件能在学生中传播,并且投射在两所相邻的校园中交流频繁的学生之中,但并未达到人所共知的程度。

研究结果同时显示,学生获取案件信息的主要途径主要来自于认识的人的经历(占33%)、校园信息通报(占31%)和坊间、网络传闻(占28%)。因此,从校园治安情况的准确传播、提升学生的安全意识及降低不实谣言传播的角度而言,校方应畅通校园官方信息发布渠道、加强校园安全信息准确通报。

3.1.3 治安感知与犯罪恐惧的关系研究(1) 校园犯罪恐惧整体情况

总体上,担心与不担心校园治安问题的受访者各占一半。在担忧的人群中,61%的受访者担忧财物安全,其余39%的受访者则担忧其人身安全。这与真实案情与学生治安感知情况基本相符。其中,北理工与北师大有较多的受访者担忧治安问题,以北理工比例最高(59%),可能是受到校园中曾经发生的恶性案件影响;而暨大和中大则相反,其中暨大有近7成受访者表示不担忧校园安全问题,且在犯罪恐惧场所的指认中,认为校园各处都很安全人群比例为四校中最高。事实上,暨大学生的安全感是有依据的,调研统计表明,在四校受访者中,有在校园经历犯罪的人数比例暨大最低。可以认为,暨大的实际治安情况和学生安全感均优于其他三校。这可能与学校规模较小、学生对校园整体环境了解程度较高,空间规划规整、更利于安保防控开展等因素有关。相比之下,占地面积大、依山而建且与山体缺少明确边界的其他三所校园则会存在产生不安全感的消极空间,这将在下文讨论。

调查还显示,仅有24%的人认为自己在面对犯罪时具备抵抗或者躲避的能力,其余76%的受访者认为自己不具备此能力,且各高校情况基本相似。由此可以反映受访者面对犯罪行为时的无助与担忧。在考虑自身抵御犯罪能力时,学生考虑最多是性别、自身身体素质、体能抗击能力等自身客观因素(404条记录中提及183次),其次是恐惧、防弊意识等自身主观心理因素(提及76次),随后是罪犯强大、校园或人群安保能力、所处环境状况等外界客观因素(提及38次)。

(2) 治安感知与犯罪恐惧的关系

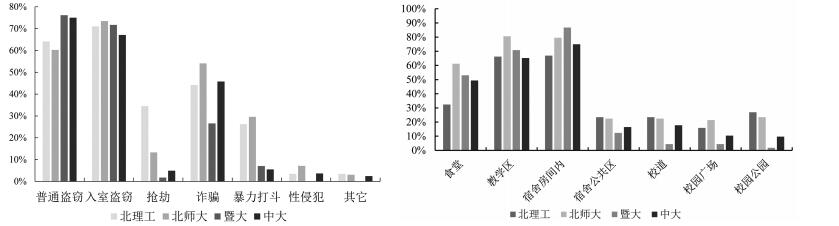

如图 4显示,与所感知的情况不一样,学生所恐惧的犯罪类型在各所学校间呈现趋同的态势,卡方分析显示不存在差异性。而相关分析则显示,同一所学校的案件感知指认比例和案件恐惧指认比例均呈现显著的相关性(显著性均为0.000)。因此可以认为,学生对校园案件类型的恐惧情况一定程度上会受到其对校园治安问题的了解情况所左右,但不能认为前者是后者的直接心理投射,学生不会因为校园未有发生或不知有发生某类型案件便降低对其的恐惧性,例如暨大和中大同样会有较多的学生恐惧抢劫和暴力打斗,中大学生对暴力打斗的恐惧比例甚至高于曾发生此类恶性案件的北师大。

|

图 4 四校校园恐惧的案件类型(左)和场所类型(右)指认情况 Fig.4 Indentification of Types (Left) and Locations (Right) of Cases Feared in Four Campus |

同样,相关分析显示,除了中大的案发场所感知情况和夜间恐惧场所类型情况具有显著相关性外(显著性为0.000),其他校园的感知情况和总体恐惧情况、昼夜恐惧情况均不具有相关性。可以认为学生对某场所的恐惧情况与其感知情况关系不大。然而卡方分析则显示,特定场所,如日间的食堂和校园公园、夜间的校道等在各校的指认中存在显著差异。曾有杀人案件的北理工校园公园在昼夜均为学生最担忧的场所;相比之下,北师大的校园公园的可能由于主要活动区设计以草坪为主,日间视线较为开阔,给学生带来较高的安全感。而暨大的校道在日夜均贡献出较低的指认比例,原因可能与前面分析的校园规模、规划设计等因素有关。

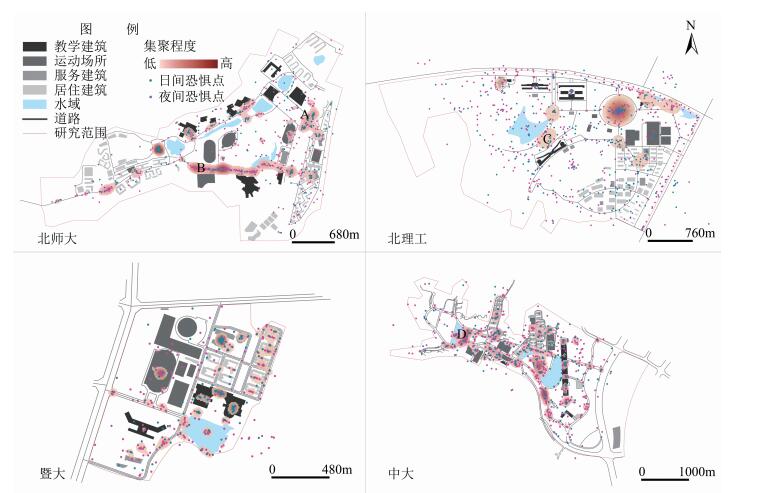

3.2 恐惧空间分布差异分析 3.2.1 恐惧空间的整体分布情况对四高校受访者的心理恐惧点分布的平均最近邻分析,可以发现四校恐惧点的空间分布均处于比较显著的集聚状态(P值均为0),即校园心理恐惧点的空间分布呈现集聚的模式,表明学生对校园空间的心理恐惧点并非偶然性,而是往往存在共同的认知。

从校园犯罪恐惧空间的密度分析(图 5)可以看出,犯罪恐惧空间基本集聚于校园内的重要活动节点以及连接这些节点的某些特殊的路径上。其中重要节点类型包括食堂、教学楼、宿舍区、田径场地、校园绿地广场、校园出入口等,当上述节点集中出现的区域往往会成为显著高发区域,如北师大校名石广场、学一食堂前广场及公交站周边一带(图中A处)。路径类型主要有两种,一是贯通整个校园,连接各个功能建筑的主校道,如中大的翰林路和逸仙大道;二是靠近校园边界的山体、边缘湖区等的校道,如北理工的湖滨路一带(C处)和中大的东部湖边一带(D处);而北师大的体育路沿线(B处)则兼有上述两种类型的特征,因此呈现高度集聚的趋势。从受访者的口述可以发现,日间的恐惧空间更加偏向于人流复杂的场所,如公交站、饭堂,这些地点由于用餐高峰时期人流复杂,引发学生对偷窃犯罪的恐惧;在夜间灯光不足、人烟稀少的道路则成了学生极为恐惧的容易发生抢劫行为的场所。比较四个校园也可看出,校园规模较小的暨大,恐惧空间主要分布在室内或田径场等日常平常学习与生活的主要场所,而校道并未显示出集聚趋势,这与问题部分结果相符。推断相比起规模较大的校园,师生可以更为快速的到达各个校园建筑,较少的逗留时间和短捷的路网均可能是提升使用者安全感受的原因。

|

图 5 四所校园犯罪恐惧空间核密度分析图 Fig.5 Kernel Density Analysis of Crime Fear Locations in Four Campus |

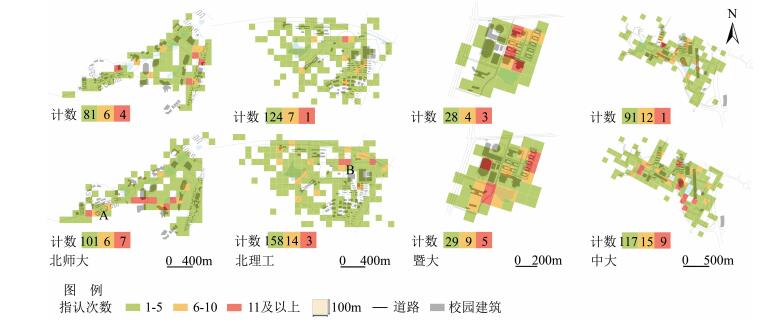

从图 6可知,总体而言,四所校园学生昼夜所担忧的场所均具有一定的规律性或相似性。日间主要为校门、教学区、食堂、银行网点等人流密集的区域,主要担心盗窃案件,原因是人多且潜在罪犯,如外来人员等也多(311条记录中提及89次)。

|

图 6 四所校园昼夜犯罪恐惧点格网图(上:日间,下:晚间) Fig.6 Grid Maps of Crime Fear Locations Statistics in Four Campus, Differed in Day (Up) and Night (Down) |

而晚间的担忧场所则均向校园内比较僻静边缘的区域转移,主要担忧抢劫、性侵等人身伤害案件。其原因主要是行人及保安监控少(479条记录中提及181次)等缺乏自然或正式监视,黑暗或照明不足(提及111次)、植物浓密、遮蔽性强、易于匿藏(共提及80次)等具备利于犯罪的环境因素。典型地区包括:北师大会同出入口(图中A处),地处校园边缘,监管力度有限,也是外来车辆进出校园的必经之处,社会人员较多;北理工荔枝林(图中B处),该地点较为偏僻,整体树木茂盛,植被丰富,视线遮挡严重,内部仅剩未被清理的弃置烂尾楼,仅有一条泥泞小路可入,夜间及节假日活动稀少,且曾经发生恶性犯罪案件。

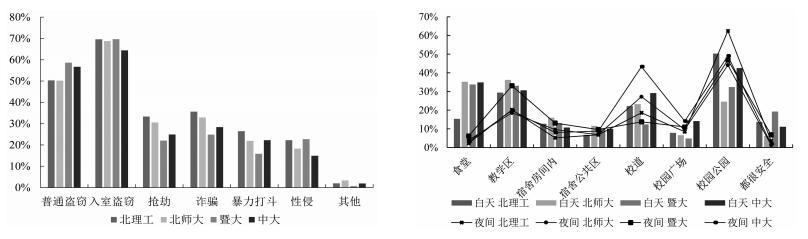

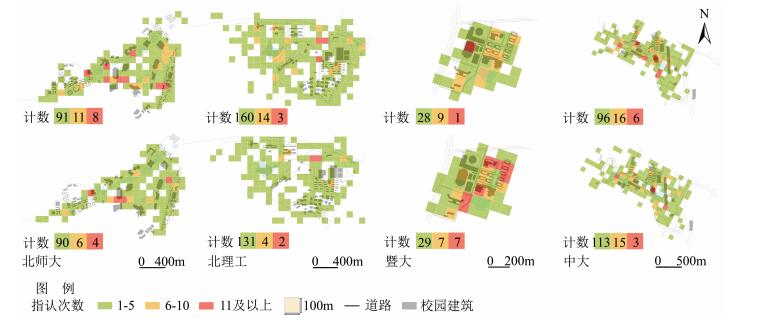

3.2.3 不同性别的恐惧空间分布差异图 7显示,暨大的男女学生的校园心理恐惧点分布差异较大,男生的心理恐惧点主要集中在室外的运动场所,而女生的校园心理恐惧点分布较广,分别有位于校园边缘的宿舍区、教学区以及校道等偏僻人少的地段。但是由于暨大受访男女生比例差别较大,而本部分统计是考察指认的绝对数,因此有可能导致反映出的结果不准确。

|

图 7 四所校园男女犯罪恐惧点格网图(上:男,下:女) Fig.7 Grid Maps of Crime Fear Locations Statistics in Four Campus, Differed in Male (Up) and Female (Down) |

而北师大、北理工、中大三所校园的男女恐惧点分布并未显示出显著的差异。整体上,男生的恐惧密集程度较高的区域要比女生的数量更多、分布更广。其中,女生的恐惧密集程度高的区域一般为校园重要的设施,如食堂、教学楼门口、运动场附近等;而男生的恐惧密集区会延伸至校园边缘的地区。推测原因是男生比女生拥有更强的户外探索性以及体能优势,他们经常会到校园的户外区域(如体育活动场所以及校园的边缘地区)进行运动与探索,因此对校园内部各处空间的安全情况更为敏感;而女生活动范围较小,通常在其学习与生活的地方活动,如教学楼)、食堂等。故男生的校园心理恐惧场所分布更为广泛以及趋向于户外,而女生相比之下则更为集中与校内以及室内。这一发现与日常行为理论相符合。此外,北理工受到荔枝园的特殊环境特征影响,男女生均对此产生高度恐惧。

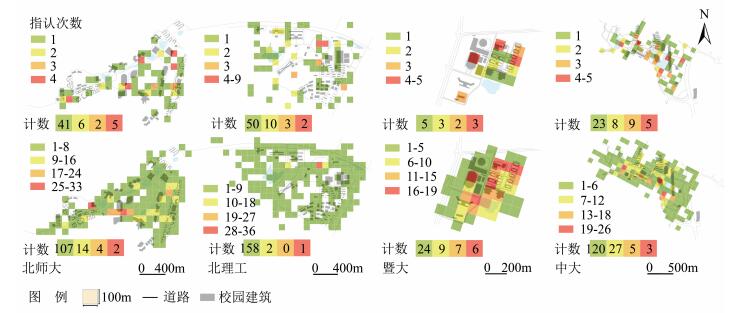

3.2.4 不同犯罪体验人群的恐惧空间分布差异本部分针对学生是否在校园经历犯罪进行其恐惧空间的比较分析。由于有无经历犯罪两组人群的数量差异较大(约1:3),比较图不能以一致的分档标准,故两组的格网恐惧点按总量进行分档,其中有经历犯罪组分为0、1、2、3、4及以上五档,无经历犯罪组按最高格总数均分为0、低、较低、较高、高五档。本部分仅以总量的比例关系作为定性描述分析的图示参考,不能作为定量比较的依据。

由图 8可知,经历过校园犯罪的人群的恐惧点分布有较强的指向性,体现为指认数量高的栅格数占总数比例较高。热点主要集中在校园的重要节点,包括校园要出入口、重要交通节点、主要活动设施等,且恐惧热点集中,与其实际经历相关;相比之下,无经历过校园犯罪的人群的心理恐惧点分布十分广泛,几乎涵盖整个校园范围,且没有具体的针对性,反映其主观感受。笔者推测,经历过校园犯罪的人群通常会结合自己的亲身经历,感知其相应的高危场所,因此其选择较为有针对性,且有同样经历的人群恐惧场所也相近。而无经历过校园犯罪的人群仅是凭主观感受去感知校园安全情况,既没有实际经历作凭据,也没有相关的理论依据作支撑,因此对他们而言,整个校园都具备发生不安全因素的可能性。故前者的自我保护意识比后者强,前者会避免在特定时段去特定地方,降低发生危险的可能性,而后者不具备该种意识。因此,从犯罪防控的角度而言,重点关注有经历过犯罪的人群的心理恐惧场所,作出有针对性的安保策略,对校园环境安全建设具有较强的实践价值。

|

图 8 四所校园不同犯罪体验人群的恐惧点格网图(上:有经历犯罪,下:无经历犯罪) Fig.8 Grid Maps of Crime Fear Locations Statistics in Four Campus, Differed in Victim (Up) and Non-Victim (Down) |

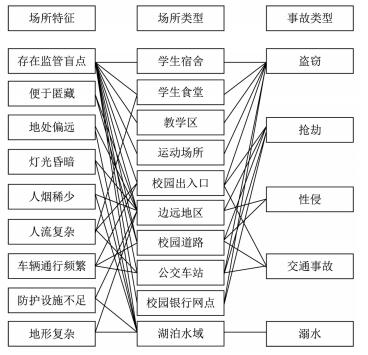

基于上述分析,可得出10个主要的校园恐惧场所,分别对应9种场所特征及5种案件类型,见图 9。其中,存在监管盲点是众多心理恐惧场所共有的环境特征,它可以导致在校园范围内全部的安全隐患,包括:偷窃、抢劫、性侵、交通事故和溺水共5种类型;在校园生活中,学生经常前往的场所,如学生宿舍、教学楼、学生饭堂以及体育运动场所,往往是师生心理恐惧场所的热点;而平时我们所忽略的一些场所,例如校园出入口、校园边缘地区、校园道路、公交车站以及校园银行网点,由于所处地段的特殊性,使人与犯罪或安全事故的发生产生联想,也会成为心理恐惧的热点。

|

图 9 场所特征、场所与事故类型交互分析图 Fig.9 Interactive Analysis of Types and Characteristic of Locations and Types of Incidents |

研究同时发现,学生将增加保安巡逻、路灯照明、监控摄像头选为提高校园安全感的有效措施前三位。此三项措施均是可以提升环境的监视力度,让使用者有被“看护”的感觉,从而提升其安全感。

4 结论与讨论本研究预设个体犯罪恐惧的产生受其对治安情况的感知水平影响,后者则是个体主观上对客观犯罪事实的了解情况,因此犯罪恐惧是一个二次“加工”的产物,并非与客观犯罪现实相符。本研究的结果显示,学生对校园治安情况的整体感知水平,基本与实际的案发水平相符,较为轰动、媒体曝光率较高的恶性犯罪虽能在校园中广为传播,但并未预期的在校园内达到人所共知的程度。与国外研究成果相似,本研究结果同样显示学生的犯罪恐惧并不与实际的案发情况或他们所了解的治安情况有绝对关系。在各校校园中,学生对不同案件类型的恐惧情况大致相似,并不受校园中是否有类似案件发生影响。针对场所的比较分析也显示,学生对不同场所的恐惧程度也和他们所感知的治安情况没有显著关系,在实际案发和学生指认均最高的宿舍区并未引起较多的犯罪恐惧,反而是校道、公园、广场等实际案发和指认比例均较少,但环境特征特殊的场所会引起学生的恐惧。因此本研究认为,对于校园这样具有一定“熟人社会”特征的特殊社区恐惧,学生对实际的治安情况掌握较为准确;然而对犯罪恐惧的形成并未有绝对的影响。后者形成的机制比较复杂,自身的体能因素和心理因素是学生提及犯罪恐惧时考虑最多的因素,其次才是外部的罪犯、环境、管理等客观因素。

本研究初步发现校园环境师生犯罪恐惧方面具有共同规律:日间人流拥挤密集的场所容易让学生产生恐惧,而晚间则是活动较少、光线较差的场所更容易让学生产生心理恐惧。从日常行为理论[23]所列举的犯罪三要素—潜在罪犯,合适目标和缺乏有力的犯罪监督者—角度分析,日间人流密集的场所,如学生饭堂、体育运动场、校园出入口等,聚集了大量合适的犯罪目标,且拥挤的环境不容易监视,故有利于实施盗窃等具有隐蔽性的案件;夜间人少的区域,如偏僻的校道、照明不足的校园公园等,由于缺乏有力的监视者,落单的行人比较容易成为罪犯的作案对象,且一般是抢劫、抢夺等不具隐蔽性案件类型。因此,受访者的主观担忧是符合犯罪学的基本原理的,同样,他们所主张的“增加保安巡逻、路灯照明及监控摄像头”等措施也是符合产生“有力的犯罪监督者”的基本原则。因此在校园环境安全建设方面也应该从上述方面进行切入。同时在校园安全的建设当中,需要考虑到性别的差异,男女生不同的性别特征对不同类型的犯罪种类具有不同的应对能力,需要对个别恐惧场所加强对女性防卫的保护措施,进一步加强校园安全的性别公平性,让女生可以安心地平等享用校园环境。此外,财物安全是在校人员主要的担忧方面,从中也反映了目前高校对于在校人员的人身安全保护基本满足要求,但还需要加强对财物安全的监管,进一步加强各位师生对于构建校园安全的信心。

高校校园是传授高深领域知识,培育具有良好道德品质和科学素养人才的场所,校园环境的安全情况直接影响高校办学质量与学生学习效果。校园环境建设除了要着力于犯罪预防,即通过设计手段阻断犯罪发生的可能性以外,还需提升使用者的心理安全感,即创造秩序良好、维护得当、保护得力的校园环境。对于已建成的校园,针对所出现的问题可以通过改善环境细节、加建技术设备、强化活动组织及人员管理等措施加以解决,其中增加设备监控和人员监控、消除监管盲区是提升校园安全感最为直接和高效的手段之一。而从犯罪预防措施的最佳效果而言,应在校园规划设计阶段便充分考虑出现相关问题的潜在可能性,进行无安全隐患的校园空间规划及环境设计,实现共建“无犯罪校园”的目标。

注释:

① 由于各校建设面积差异较大,问卷中各校地图印刷比例尺不一致,因此校园面积较大的校园,受访者在其上标注的位置精度较低,在具体分析时设置较大的搜索半径以降低标注误差带来的影响。

| [1] | 曲欣. 高校校园安全问题及对策探析[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2010, 28(2): 130-131. [Qu Xin. Campus security problems and countermeasures[J]. Journal of Social Science of Jiamusi University, 2010, 28(2): 130-131. ] |

| [2] | 龚彬彬, 吴超, 鲍瑞雪. 高校校园安全隐患以及应对策略[J]. 安防科技, 2011(3): 41-44. [Gong Binbin, Wu Chao, Bao Ruixue. Hidden dangers of campus safety and countermeasures[J]. Security and Safety Technology, 2011(3): 41-44. ] |

| [3] | 李綦基. 惯常行为理论与大学生被害预防[J]. 青少年犯罪问题, 2010(2): 23-27. [Li Qiji. Routine activity approach and victimization prevention of college students[J]. Issues on Juvenile Crimes and Delinquency, 2010(2): 23-27. ] |

| [4] | Brantingham P L, Brantingham P J. Nodes, paths and edges:Considerations on the complexity of crime and the physical environment[J]. Journal of Environmental Psychology, 1993, 13(1): 3-28. DOI:10.1016/S0272-4944(05)80212-9 |

| [5] | 郭子贤. 激情犯罪探析[J]. 湖湘论坛, 2005, 18(6): 83-85. [Guo Zixian. Research on crime of passion[J]. Huxiang Forum, 2005, 18(6): 83-85. ] |

| [6] | 芦克功. 高校盗窃案件的特点、发生原因及对策分析[J]. 教育与职业, 2006(15): 46-47. [Lu Kegong. Characteristics, causes and countermeasures of theft cases in universities[J]. Education and Vocation, 2006(15): 46-47. DOI:10.3969/j.issn.1004-3985.2006.15.018] |

| [7] | 陈明慧, 李天婵, 刘子语. 论学校建设对大学校园犯罪的影响[J]. 法制与社会, 2011(11): 184-186. [Chen Minhui, Li Tianchan, Liu Ziyu. Influence of school construction on campus crime[J]. Legal System and Society, 2011(11): 184-186. DOI:10.3969/j.issn.1009-0592.2011.11.099] |

| [8] | Pezza P E, Bellotti A. College campus violence:Origins, impacts, and responses[J]. Educational Psychology Review, 1995, 7(1): 105-123. DOI:10.1007/BF02214209 |

| [9] | 埃德温·萨瑟兰, 唐纳德·克雷西, 戴维·卢肯比尔. 犯罪学原理(第11版)[M]. 吴宗宪, 等译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2009: 18-23. [Sutherland E H, Cressey D R, Luckenbill D F. Principles of Criminology (Eleventh Edition)[M]. Wu Zongxian, et al, trans. Beijing: Chinese People's Public Security University Press, 2009: 18-23.] |

| [10] | Conseil de l'Europe. La prévention de la criminalitéurbaine: Un guide pour les pouvoirs locaux[R]. Strasbourg: Editions du Conseil de l'Europe, 2002: 12. |

| [11] | Hilinski C M. Fear of crime among college students:A test of the shadow of sexual assault hypothesis[J]. American Journal of Criminal Justice, 2009, 34(6): 84-102. |

| [12] | Ledwitz-Rigby F. An Administrative approach to personal safety on a university campus:The role of a president's advisory committee on women's safety on campus[J]. The Journal of Human Justice, 1993, 4(2): 85-94. DOI:10.1007/BF02619529 |

| [13] | Wyvekens A. Espace public et civilité:Réinventer un contrôle social?Perspectives pour la France[J]. Lien social et Politiques, 2007, 57(1): 35-45. |

| [14] | Wilson P, Wileman B. Developing a safe city strategy based on CPTED research:An Australian case study[J]. Journal of Architectural and Planning Research, 2005, 2(4): 319-329. |

| [15] | 王发曾. 城市犯罪空间[M]. 南京: 东南大学出版社, 2012: 77. [Wang Fazeng. Urban Criminal Space[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2012: 77.] |

| [16] | 毛媛媛, 戴慎志. 国外城市空间环境与犯罪关系研究的剖析和借鉴[J]. 国际城市规划, 2008, 23(4): 104-109. [Mao Yuanyuan, Dai S-henzhi. Analysis and enlightenment of the relationship between urban environment and crime-based on the perspective of urban planning[J]. Urban Planning International, 2008, 23(4): 104-109. ] |

| [17] | 毛媛媛, 丁家骏. 抢劫与抢夺犯罪行为时空分布特征研究—以上海市浦东新区为例[J]. 人文地理, 2014, 29(1): 49-54. [Mao Yuanyuan, Ding Jiajun. Study on spatial-temporal patterns of robbery and snatch:A case study of Pudong new area, Shanghai[J]. Human Grography, 2014, 29(1): 49-54. ] |

| [18] | Fuhrmann S, Huynh N T, Scholz R. Comparing fear of crime and crime statistics on a university campus[M]//Leitner M. Crime Modeling and Mapping, Using Geospatial Technology. Dordrecht: Springer ebook, 2013: 319-337. |

| [19] | Nasar J L, Fisher B. "Hot spots" of fear and crime:A multi-method investigation[J]. Journal of Environmental Psychology, 1993, 13(3): 187-206. DOI:10.1016/S0272-4944(05)80173-2 |

| [20] | Elmes G, Roedl G. The use of geospatial information technology to advance safer college campuses and communities[M]//Leitner M. Crime Modeling and Mapping, Using Geospatial Technology. Dordrecht: Springer ebook, 2013: 389-413. |

| [21] | 陈治家, 卢谨. 一管牙膏引血案, 大学生刀砍室友[N/OL]. (2011-04-18)[2016-12-01]. http://gzdaily.dayoo.com/html/2011-04/18/content_1325734.htm. [Chen Zhijia, Lu Jin. A tube of toothpaste cited massacre, student knifed roommate[N/OL]. (2011-04-18)[2016-12-01]. http://gzdaily.dayoo.com/html/2011-04/18/content_1325734.htm.] |

| [22] | 朱宏. 北理工珠海学院抢劫杀人案告破[N/OL]. (2011-03-08)[2016-12-01]. http://news.gd.sina.com.cn/news/2011/03/08/1110225.html. [Zhu Hong. The robbery and murder case in Beijing Institute of Technology, Zhuhai cracked[N/OL]. (2011-03-08)[2016-12-01]. http://news.gd.sina.com.cn/news/2011/03/08/1110225.html.] |

| [23] | Cohen L E, Felson M. Social change and crime rate trends:A routine activity approach[J]. American Socilogical Review, 1979, 44(4): 588-608. DOI:10.2307/2094589 |