2. 中国人民公安大学 信息技术与网络安全学院, 北京 102600

2. School for Information and Network Security, People's Public Security University of China, Beijing 102600, China

近年来,人们对于城市犯罪活动的时空特征研究开展了大量的工作,从分析方法和犯罪规律的总结上取得了重要的进展。例如,Ratcliffe等人根据犯罪活动的时空分布形态特征,提出了时空热点矩阵分析方法,并对这种方法所分析得到的犯罪活动特征定义了针对性的出警策略[1];Johnson等人则利用一种传染病时空分析方法(Knox)研究了英国、美国、澳大利亚等多个国家的入室盗窃犯罪行为的时空风险特征,并基于这种特征提出了犯罪时空预测方法[2-4]。在国内的相关工作中,关于犯罪活动的时空特征分析主要集中在针对犯罪活动的时空分布性开展的时空探测与时空风险性分析方面,如王占宏对于上海市侵财类案件的时空统计分析[5],徐冲对DP半岛抢劫犯罪活动的时空热点分析以及临近重复性分析等[6]。而在解释和描述犯罪活动的时空形成机制上,一些学者也纷纷从城市环境和人文地理等角度进行了分析。例如,李业锦等从社会治安公共安全空间分异性角度出发,提出城市内的经济功能、人居环境、交通及流动人口等要素的差异性是引发犯罪集聚效应的主要原因[7];而冯健等通过对北京侵财类犯罪活动的时空格局分析,从时间导向性和空间导向性上建构了城市景观及场所特征诱发犯罪发生的内在机制[8]。此外,王发曾基于城市环境空间的特性,从犯罪事件的基本要素角度提出了城市中存在的各种盲区是引发犯罪发生的主要原因[9-12]。

从这些已有的研究中,不难发现当前对犯罪活动的时空特征及形成机制的分析主要是基于空间分析、城市规划、人文地理等学科视角,即通过关注城市空间中容易诱发犯罪行为的环境来分析犯罪活动高发的原因和形成机制,但缺少基于犯罪学尤其是环境犯罪学视角的研究工作。实际上,在西方,环境犯罪学很早就从犯罪活动主体与环境之间的相互作用性提出了一系列的理论和假设,其中比较有代表性的有Cohen与Felson提出的日常活动理论(routine activity theory)、Clarke提出的理性抉择理论(rational choice theory) [13, 14]、奥斯卡·纽曼提出的可防卫空间理论(defensible space theory),以及近年来在城市规划设计领域较为流行的环境设计预防犯罪理论(crime prevention through environmental design)等[15, 16]。其中,日常活动理论通过将犯罪活动的主体进行要素化,提出了犯罪活动发生的直接原因是城市环境中存在着大量的犯罪机会(crime opportunity),而这些犯罪机会的时空分布决定了犯罪活动的时空形态。理性抉择理论则从犯罪主体的角度出发,指出犯罪主体实施犯罪的行为主要取决于犯罪过程中的收益和成本。此外,可防卫空间理论与环境设计预防犯罪理论则关注于环境特征对潜在的犯罪行为的影响性,指出犯罪主体的行为具有明显的环境约束性,环境约束性弱的地方发生犯罪的概率就会大大增加,所以,通过明确的领域划分、增强监视等主动性的环境设计可以有效的限制犯罪主体的行为,加强对被害主体的保护,从而减少犯罪的发生。因此,如果说基于人文地理和城市规划的犯罪时空性分析是一种从环境空间的视角来研究和解释犯罪活动的可能性,那么环境犯罪学理论强调的则是从犯罪主体的行为特性以及犯罪主体和环境之间的交互作用机制来解释犯罪活动发生的必然性,所以,对犯罪行为的时空性分析需要进一步的从环境特征、犯罪主体以及环境和犯罪主体之间的相互作用来开展研究。基于此,本文通过分析北京市入室盗窃类案件的时空分布及环境特征,利用环境犯罪学理论来对犯罪活动的时空作用机制进行分析。

2 研究区域概况和数据来源本文研究区域为北京市主城区。北京市主城区包括城市核心区、城市功能扩展区等,行政上包括东城、西城、海淀、丰台、朝阳、石景山等传统城六区。从城市的发展上,北京市主城区的发展变迁具有典型的城市同心圆特性[17],即由内向外分为不同的城市功能区,如二环以内为老城区,主要空间要素为老旧民居、古建筑及政府单位机关等;二环至三环为城市功能扩展区,主要空间要素包括CBD、大型交通枢纽等(北京站、北京南站、北京西站等均位于该区域内);三环以外则是通勤区,主要空间要素除高校外为商住小区、居民区等。总体来看,北京市的城市发展属于由内向外、逐渐扩张的态势,同时与原有的空间要素之间相互融合、相互影响,因此也造成了空间环境的复杂性和犯罪活动的高发性。

在研究的案件类型方面,本文选择了入室盗窃作为研究的主要对象。选择入室盗窃的主要原因在于该类案件属于掠夺式侵财类案件,其在刑事案件发案量中的占比较高,发案量较大。此外,从犯罪活动本身来讲,入室盗窃类案件属于典型的“机会型”犯罪,即嫌疑人实施此类案件主要缘于空间环境内出现了适合入室盗窃财物的犯罪机会,属于可防性案件,受时空环境的影响较大,因此在环境犯罪学研究领域入室盗窃案件一直是学者们所研究的重点犯罪类型。

本研究数据来自于北京市公安局案事件数据库2013年的案件记录。根据研究区域,抽取出主城区范围内的接处警记录数据,数据字段包括案件编号、案件类别、发案时间、发案地址、经度、纬度等。对数据进行预处理,删除重复数据记录以及属性缺失、不完整的数据项,最后得到有效数据共14535条。

3 研究思路与分析方法 3.1 研究思路在研究方案上,本文采用从宏观到具体、从描述到归纳的研究思路。由于本文收集犯罪数据量较大(超过14000起),且研究区域覆盖北京市主城区(面积超过1400km2),因此研究北京市入室盗窃案件的时空性就必须提取出重点区域和重点部位进行典型性分析。首先,通过热点分析方法确定出犯罪高发区域和部位,即识别出主要的犯罪热点;其次,对犯罪热点内的犯罪活动分析其时空分布规律;随后,在犯罪时空分布的分析基础上,提取和收集犯罪热点内的典型环境特征要素,并进行归纳分析,然后基于环境犯罪学理论的基本原理,从环境与犯罪行为之间的相互作用关系角度分析犯罪时空分布的内在作用机制。

3.2 分析方法在分析方法上,主要采用犯罪热点分析和犯罪时空分析领域具有代表性的核密度估计方法和时空热点矩阵。

(1) 核密度估计

核密度估计是目前空间分析中广泛使用的一种非参估计方法[6]。其在每个数据点设置一个核密度函数,然后将该数据点的影响向周围延伸,向外逐渐减弱,每个数据点的核函数相同。利用这种方法可在研究区内形成了密度大小连续变化的二维面区域,任意点x处的密度值都是其他所有点的核函数密度值在此处的叠加,每个点对该任意点x的贡献大小取决于其距离任意点x之间的距离,也与所选用的核函数的形状及核函数的搜索半径有关。其一般形式如下:

| $ f\left( x \right) = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {K\left( {\frac{{x-{x_i}}}{r}} \right)} $ | (1) |

式中:f(x)为任意点x处的概率密度值,n是所有空间点的数量,xi是第i个空间点,x是待求点的位置坐标,r是核密度函数的搜索半径,K是核函数,一般选取高斯函数。

(2) 时空热点矩阵

时空热点矩阵方法是Ratcliffe于2004年提出的一种犯罪分析方法[1],该方法将犯罪热点内犯罪活动的时间和空间分布类型进行了分类[6, 18]。时间和空间的分类如下:a.均匀型,该种情况下犯罪在研究区内分布较为均匀,没有明显的聚集现象(图 1a),时间维度上,案件在一天24小时内分布较为均匀(图 1A);b.聚集型,案件在空间内的分布有多处聚集现象(图 1b),在时间维度上的表现是案件在一天24小时内多个时段内均有发生,并且在某些时段的发案明显高于其余时间(图 1B);c.热点型,空间上表现是该区域内的发案几乎都集中在某一处,其他区域有极少数或没有案件分布(图 1c),时间上表现出明显的单峰现象,即在某一时段内发案非常集中,其他时段内发案很少或没有发案(图 1C)。由此,根据热点内犯罪活动的时空特征可以将其分为九种类型,分别为“a-A”、“a-B”、“a-C”、“b-A”、“bB”、“b-C”、“c-A”、“c-B”、“c-C”。

|

图 1 犯罪热点区域时间、空间类型 Fig.1 Spatial and Temporal Types of Crime Hotspots |

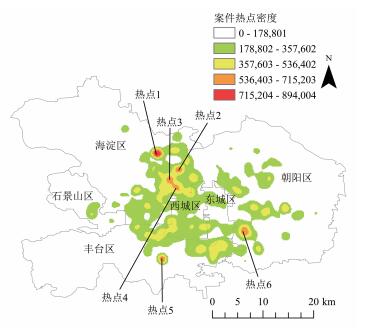

图 2为根据核密度估计方法得到的北京市主城区入室盗窃案件的热点分布情况,其中考虑到北京市主城区的区域面积和核密度的成像效果,取核密度带宽为1.6 km,栅格像元为0.16 km,核函数采用高斯分布函数。从图中可以看出,入室盗窃案件在空间分布上呈现出集中分布的态势,主要分布于海淀区东南部、丰台区东北部、朝阳区东部一带。

|

图 2 北京市主城区入室盗窃案件的核密度分析 Fig.2 The Spatial Distribution of Burglary in Beijing |

在具体的城区上,东城区和西城区的发案密度(案件总数/区域面积)较高,但是从核密度分析结果来看并没有出现明显的热点,其原因是东城和西城的案件分布比较均匀,没有案件的高聚集区域。

海淀区入室盗窃案件的热点部位较多,且热点分布密集,主要以中关村街道为中心向周围辐射扩散,南到北下关街道,东南到北太平庄街道,东北到学院路街道附近。这一带商业比较发达,各类商业设施和高校林立,居民住宅和出租房屋较多,人口比较稠密,入室盗窃案件基本上都发生在商业设施、居民住宅和出租房屋、大专院校等场所内。

丰台区的犯罪热点主要集中在东北部,靠近海淀、西城、东城与朝阳的区域边界,热点覆盖部位主要有方庄地区、东铁匠营教街道、大红门街道、西罗园街道、新村街道、首都经贸大学外部部分区域以及太平桥街道部分地区。

朝阳区是北京市主城区内面积最大的行政区,但发案量略少于海淀,犯罪热点数量也相对较少,且分布较为零散。与海淀区相比,核密度分析结果仅呈现出一个热点程度较高的区域位于劲松路与东三环南路的交叉路口附近,该地是朝阳区重要的居民住宅区。

石景山区没有特别明显的犯罪热点存在,仅在古城东街两侧有较多的发案,并且发案大部分位于古城东街东侧的八角北路社区附近,属于典型的居民区发案。

4.2 犯罪热点部位的时空特征分析通过核密度分析效果以及根据核密度热点所对应区域的空间环境特征,初步确定了主城区内的六个犯罪热点(图 2),在此基础上,利用时空热点矩阵分析方法,对六个主要热点所覆盖区域内的犯罪活动的时空分布特征进行分析如下:

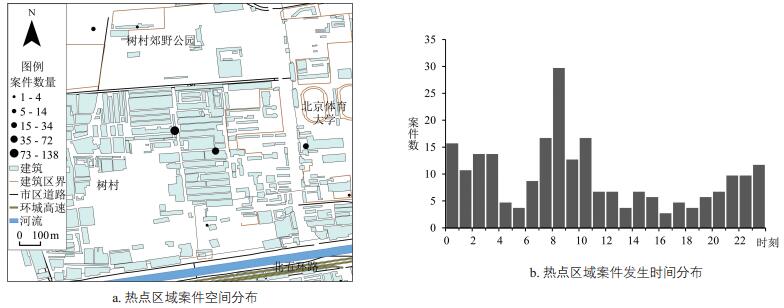

热点1:位于北京海淀区圆明园以北、北五环外的树村一带,临近北京体育大学,从犯罪活动的分布和时间规律来看,该地区的犯罪活动呈现出“c-B”型的时空热点特征,案件数量为214起(图 3)。该地区有大量平房,且多为出租房,租住成本较低,住户一般为在附近上地软件园工作的上班族,其特点是工作时间比较固定且有明显的规律性。此外,由于当地的平房大多比较低矮,防范措施较差或缺失,十分有利于入室盗窃案件的发生和犯罪嫌疑人的逃逸。这些原因综合起来促使树村一带成为了一个重要的犯罪热点。

|

图 3 热点1案件空间与时间分布 Fig.3 Spatial and Temporal Distributions of Hotspot 1 |

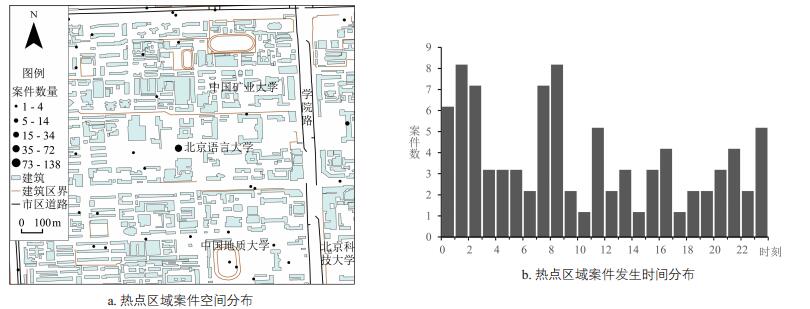

热点2:位于北京语言大学、中国地质大学、中国矿业大学校园一带,区域内的犯罪时空分布呈现为“b-B”型的分布特征,案件数量为87起(图 4)。该区域临近五道口商业中心及五道口地铁站,周边餐饮、休闲娱乐、购物等设施十分发达,人流量巨大。根据统计结果发现,该热点内的入室盗窃案中,发生在高校宿舍和出租房屋的案件分别占到了总量的1/3。从发案时间可以看出,除了夜间发案较多外,上午和下午的工作时间都是案件高发时段。由于五道口附近高校密集,不同学校的学生之间交往较为便利便捷,且附近由于靠近商圈导致横穿校园的人流量较高,很容易导致外来人员混进宿舍区域实施盗窃。此外,高校周边的出租房屋较多,其住户主要以学生、教工和在附近工作的上班族为主,房屋在白天工作时间段内较为空虚,容易导致入室盗窃的高频发。

|

图 4 热点2案件空间与时间分布 Fig.4 Spatial and Temporal Distributions of Hotspot 2 |

热点3:位于中关村东路与知春路的交叉口附近,该区域内的犯罪时空特征呈现为“a-B”型分布,案件数量为113起(图 5)。经统计发现,该区域内有超过60%的入室盗窃案件发生在居民区住宅内,17%发生在大专院校内,出租房屋的发案量极少。从热点所在的区域环境来看,该区域内分布着多家研究所、写字楼和住宅小区,餐饮、休闲、购物等场所较少,因此犯罪嫌疑人的主要作案目标为居民区和商业设施。另外当地的交通非常发达,中关村东路和知春路两个大型主干道分别从南北、东西两个方向贯通,这对于犯罪人到当地实施作案前的“踩点”和作案后的逃逸非常有利。

|

图 5 热点3案件空间与时间分布 Fig.5 Spatial and Temporal Distributions of Hotspot 3 |

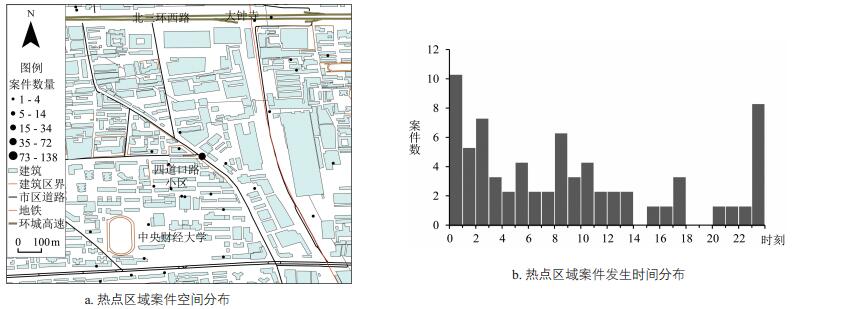

热点4:位于四道口路小区附近,这里的犯罪时空特征接近于“b-C”型的分布,案件数量为70起(图 6)。该区域内的要素类型较为复杂,有宾馆、餐饮、大专院校、居民小区、出租房屋、超市、招待所、工地等多种类型。从空间要素的分布上看,沿着四道口路上集中了大量的餐饮设施,人员流动量较大,外来人员较多。从案件的实施手段上看,超过一半的入室盗窃案件作案手段为溜门。

|

图 6 热点4案件空间与时间分布 Fig.6 Spatial and Temporal Distributions of Hotspot 4 |

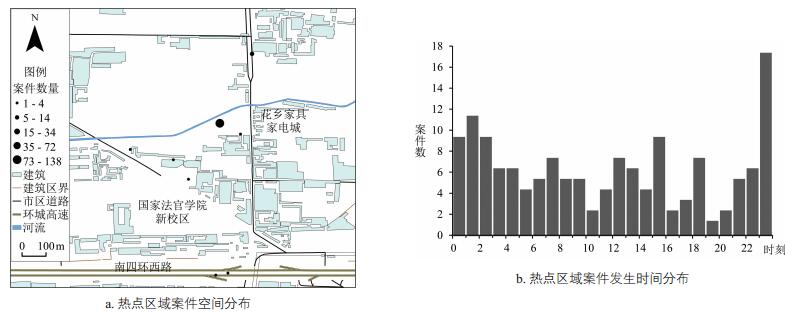

热点5:位于国家法官学院新校区以北一带,从案件的位置分布看,该区域发案较为集中,时间上分布也较为均匀,犯罪活动呈现为“c-B”型的时空特征,案件数量为142起(图 7)。从区域的环境整体性来看,当地建筑设施较为老旧,建筑结构以平房为主,同时当地还有多处施工工地。统计发现,案发地为平房的入室盗窃案超过该热点区域内发案总量的50%,而在这其中有65%发生在出租房内。

|

图 7 热点5案件空间与时间分布 Fig.7 Spatial and Temporal Distributions of Hotspot 5 |

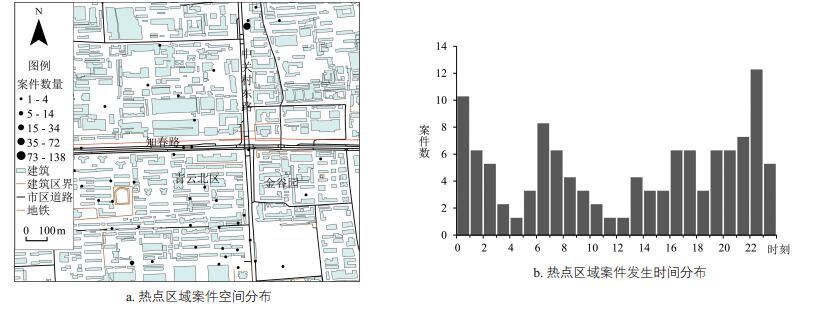

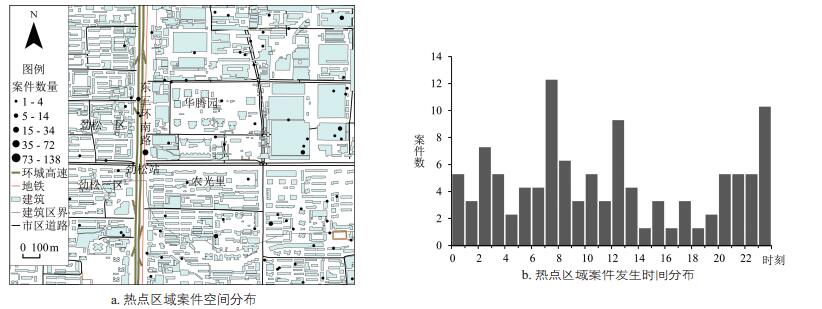

热点6:位于地铁十号线劲松站附近,这里的犯罪活动呈现出“a-B”型的时空热点特征,案件数量为108起(图 8)。与热点5显著不同的是该区域发展较好,现代化建筑较多。区域内的环境特征以居民住宅为主,其中在地铁十号线劲松站的西北方向为劲松一区、西南方向为劲松三区、东北方向是华腾园小区、东南方向是农光里小区。在该热点中约70%的入室盗窃案件发生在居民小区内。从特点上来看,由于当地居民区院落较多,住宅楼林立,为犯罪人员提供了较多的犯罪目标,同时附近交通十分便利,靠近东三环和地铁十号线,非常有利于犯罪人作案后逃逸。

|

图 8 热点6案件空间与时间分布 Fig.8 Spatial and Temporal Distributions of Hotspot 6 |

通过对北京市主城区的入室盗窃案件进行热点识别和热点内案件的时空特征分析,可以发现案件热点区域大致可以分为以下三类:一是平房、工地等区域,且发案时间存在着聚集性特征,高发案时间主要集中在午夜或凌晨(热点1、热点5);二是人流密集的公共区域,且发案时间存在着集中性,高发案时间主要集中在午夜、凌晨及正午(热点3、热点4);三是位于交通干道附近的居民区,发案时间集中在午夜、凌晨与正午(热点2、热点6)。从入室盗窃案件的时空热点性分布特征来看,北京市主城区的入室盗窃案件的热点具有明显的时空规律性。

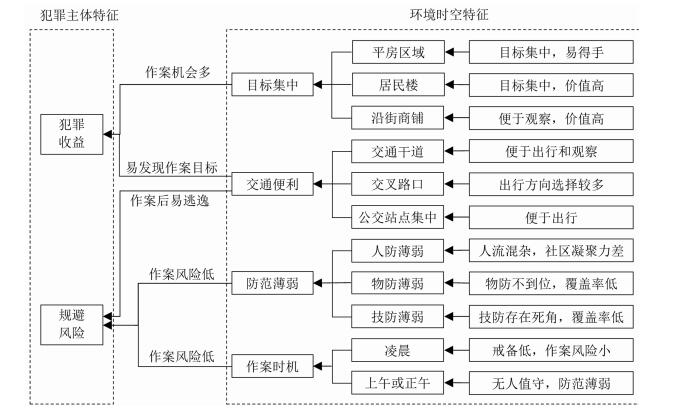

根据环境犯罪学理论,入室盗窃案件属于典型的“掠夺式”犯罪[13],即嫌疑人直接与犯罪目标发生接触从而发生盗窃财物的行为,对这一种犯罪行为,环境犯罪学中的日常活动理论和理性抉择理论给出了相应的解释。日常活动理论指出:“犯罪活动发生的条件为三种要素相互作用的结果,即有动机的犯罪嫌疑人,合适的犯罪目标,以及能够阻止该犯罪行为发生的防范措施的缺失”[13]。从这一理论可以看出,入室盗窃案件发生的三个必要条件中,其中有两个与环境特征有着密切的关联,即目标与防范,而对于犯罪嫌疑人主体来说,尽管主体本身与环境特征之间不存在关联,但犯罪主体的决策过程会受到环境因素的影响。对此,理性抉择理论指出:“犯罪嫌疑人在实施犯罪活动的过程中会面临收益与风险平衡的抉择,如果犯罪人的犯罪收益超过其潜在的犯罪风险,则犯罪活动就会必然发生”[14]。因此,从这两个理论可以看出,入室盗窃案件在一定的时空条件下发生是犯罪主体在尽可能获取犯罪收益并规避犯罪风险的过程中与特定的时空环境特征之间相互作用的结果,而通过对北京主城区入室盗窃案件热点的时空分析可以发现,案件的时空环境除了平房、工地、公共区域及居民区等目标性因素以外,还耦合及关联了交叉路口、交通干道、公交站点等交通因素以及由此带来的防范缺失等因素,这些因素通过彼此关联,与犯罪嫌疑人主体的心理行为等相互作用,最终影响了犯罪行为的时空分布性。基于北京市主城区入室盗窃案件热点的时空特征及相关的环境要素,基于环境犯罪学原理,构建了案件时空分布机制流程如图 9所示。从图中可见,案件的时空环境因素可以分为目标、交通、防范及作案时机等四类,这些要素分别与犯罪主体的犯罪收益行为和规避风险行为发生影响,决定了案件发生的时空分布性。

|

图 9 犯罪嫌疑人主体与环境因素的相互作用原理 Fig.9 The Principle of Interaction Between Subject of Crime and Environmental Factors |

(1) 目标分布。目标的多寡及其空间上的分布性对于犯罪嫌疑人的作案选择具有非常重要的影响。根据犯罪吸引地原理(crime attractor) [19],具有潜在的作案价值的目标往往会吸引有作案动机的嫌疑人到特定区域进行犯罪活动,因此对于入室盗窃犯罪而言,平房、居民小区、沿街店铺密集的区域自然会成为其作案时的主要目标区域,因为一方面到目标密集区寻找机会作案会减小其在寻找犯罪机会过程中的交通出行成本,另一方面密集的目标也为其作案提供了多种选择,有利于提高其潜在的犯罪收益。

(2) 交通便利性。交通的便利性对于入室盗窃案件的发生最重要的影响在于增加了犯罪嫌疑人与犯罪目标产生时空交集的可能性[20]。根据犯罪形态理论,嫌疑人的“认知空间”会受到其出行特征和出行方式的影响。对于交通便利的区域,发达的交通会有利于犯罪嫌疑人的频繁光顾。一方面有利于其观察周边环境,寻找合适的犯罪目标;另一方面交通的便利会带来较多的人流、车流,从而有利于犯罪嫌疑人踪迹的隐藏,对于提升犯罪嫌疑人的犯罪收益具有重要的帮助,此外,交通的便利还会有利于犯罪嫌疑人在作案后的逃逸,减小其作案的风险成本。

(3) 防范措施。对于入室盗窃犯罪活动,防范措施直接影响的是犯罪嫌疑人的规避风险行为。对于任何一个具有理性的犯罪嫌疑人来说,合理的控制犯罪的风险成本,最大化其犯罪收益是其自然的选择,而从防范的角度来说,犯罪嫌疑人需要规避的防范要素有人防、技防与物防等。其中人防既包括街面可见的巡逻警力和社会治安志愿者,也包括不可见的社区居民防范意识,社会失序理论指出[21, 22],凝聚力低的社区会难以形成有效的防范意识,因此对于外来的入侵者就会难以形成有效的抵御。对于平房区域、位于交通干道附近的居民小区和沿街门店而言,这些部位或者由于开放性的环境设计,或者由于处于交通干道附近而形成了较高的人口流动性。一方面使区域内难以形成强有力的人防机制;另一方面也削弱了技防和物防的功能性,从而导致了作案风险的提升。

(4) 作案时机。相对于目标、交通和防范来说,作案时机对入室盗窃案件发生的影响并不具备明显的因果性,但是,作案时机对于案件的发生也具有一定的约束性。日常活动理论所适用的一个重要条件是犯罪嫌疑人对于作案时机的选择是具有前瞻性和预测性的[13],这是保证犯罪嫌疑人能够与目标形成交集并导致案件发生的重要因素,而这一条件的形成主要在于人们的日常行为存在着一定的规律性。因此,基于人们日常行为的规律性所形成的有利于案件发生的时间窗口就是决定案件发生的作案时机,对于入室盗窃案件来说,沿街的门店商铺以及部分居民区由于在凌晨时分的戒备较低,因此容易形成高发案,而对于位于主城区的居民区及生活区而言,上午及正午时分由于无人值守也容易导致案件的发生。

6 结论犯罪活动的时空分析一直以来是犯罪学和犯罪地理学领域所研究和关注的重点,为了更好的呈现出犯罪活动时空的规律性,近些年来一些学者提出了大量的分析方法和工具,并且从人文地理和城市规划等领域做了深入的研究。然而,从当前研究的层面来看,仍然是一种侧重于对犯罪活动现象的描述性分析或从城市环境的角度对犯罪现象的影响因素分析,而对环境与犯罪主体之间的相互作用机制以及环境对犯罪主体的客观约束缺乏深入的研究。本文在对北京市主城区入室盗窃类案件的时空热点特征进行实证研究的基础上,基于环境犯罪学原理,对入室盗窃案件的时空环境关联要素以及犯罪主体的行为关联要素进行了分析,其中影响入室盗窃类案件的环境要素可分为目标、交通、防范及作案时机等四大类,而犯罪主体在作案过程中具有最大化犯罪收益和规避犯罪风险的行为选择性。从环境要素与犯罪主体行为的影响效应上,目标的分布性、交通便利性对于犯罪主体有着正面强化的效用,即目标分布越集中、交通越方便越会有利于犯罪人作案;而另一方面,防范措施以及作案时机则对犯罪主体的有着反面强化的效用,即防范措施越弱,作案时机所带来的风险越低就会越有利于案件的发生。

对入室盗窃类案件的时空分布机制进行分析,可对犯罪活动的内在机理及犯罪预防提供启示和借鉴。首先,在犯罪时空性机理研究上,通过开展环境要素与犯罪主体行为的相互作用性分析,总结和凝炼相应的规律,可以为开展犯罪的时空模拟分析,以及在此基础上的特定环境下的犯罪时空性预测等提供理论基础;其次,从犯罪预防上,通过控制和调节有利于犯罪发生的环境因素,能够主动性的减少犯罪活动发生的机会,降低犯罪发生的概率。

| [1] | Ratcliffe J H. The hotspot matrix:A framework for the spatio-temporal targeting of crime reduction[J]. Police Practice and Research, 2004, 5(1): 5-23. DOI:10.1080/1561426042000191305 |

| [2] | Johnson S D, Bernasco W, Bowers K J, et al. Space-time patterns of risk:A cross national assessment of residential burglary victimization[J]. Journal of Quantitative Criminology, 2007, 23(3): 201-219. DOI:10.1007/s10940-007-9025-3 |

| [3] | Johnson S D. Repeat burglary victimisation:A tale of two theories[J]. Journal of Experimental Criminology, 2008, 4(3): 215-240. DOI:10.1007/s11292-008-9055-3 |

| [4] | Johnson S D, Bowers K J. The burglary as clue to the future:The beginnings of prospective hot-spotting[J]. European Journal of Criminology, 2004, 1(2): 237-255. DOI:10.1177/1477370804041252 |

| [5] | 王占宏. 基于扫描统计方法的上海犯罪时空热点分析[D]. 上海: 华东师范大学, 2013. [Wang Zhanhong. Temporal-spatial Hot Spot Analysis on Crime Cases Based on Scan Statistics Methodologies in Shanghai[D]. Shanghai: East China Normal University, 2013.] |

| [6] | 徐冲, 柳林, 周素红, 等. DP半岛街头抢劫犯罪案件热点时空模式[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1714-1723. [Xu Chong, Liu Lin, Zhou Suhong, et al. The spatio-temporal patterns of street robbery in DP peninsula[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(12): 1714-1723. DOI:10.11821/dlxb201312011] |

| [7] | 李业锦, 朱红. 北京社会治安公共安全空间结构及其影响机制—以城市110警情为例[J]. 地理研究, 2013, 32(5): 870-880. [Li Yejin, Zhu Hong. Spatial distribution and influencing mechanism of social and public security:An urban security spatial analysis based on from city crime alarm data[J]. Geographical Reasearch, 2013, 32(5): 870-880. ] |

| [8] | 冯健, 黄琳珊, 董颖, 等. 城市犯罪时空特征与机制—以北京城八区财产类犯罪为例[J]. 地理学报, 2012, 67(12): 1645-1656. [Feng Jian, Huang Linshan, Dong Ying, et al. Research on the spatial-temporal characteristics and mechanism of urban crime:A case study of property crime in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(12): 1645-1656. DOI:10.11821/xb201212006] |

| [9] | 王发曾. 城市犯罪中的公共空间盲区及其综合治理[J]. 人文地理, 2003, 18(3): 8-12. [Wang Fazeng. The public spatial blind area in urban crime and its comprehensive treatment[J]. Human Geography, 2003, 18(3): 8-12. ] |

| [10] | 王发曾. 城市建筑空间设计的犯罪防控效应[J]. 地理研究, 2006, 25(4): 681-691. [Wang Fazeng. The effect of anticrime in urban building-space designing[J]. Geographical Research, 2006, 25(4): 681-691. ] |

| [11] | 王发曾. 城市犯罪的移动空间盲区及其综合治理[J]. 河北法学, 2007, 25(11): 18-21. [Wang Fazeng. The moving spatial blind area in urban crime and its comprehensive treatment[J]. Hebei Law Science, 2007, 25(11): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1002-3933.2007.11.005] |

| [12] | 王发曾. 城市犯罪空间盲区的综合治理研究[J]. 地理研究, 2010, 29(1): 57-67. [Wang Fazeng. Study on the comprehensive treatment of spatial blind areas in urban crime[J]. Geographical Reasearch, 2010, 29(1): 57-67. ] |

| [13] | Cohen L E, Felson M. Social change and crime rate trends:A routine activity approach[J]. American Sociological Review, 1979, 44(4): 588-608. DOI:10.2307/2094589 |

| [14] | Cornish D B, Clarke R V. The Reasoning Criminal:Rational Choice Perspectives on Offending[M]. Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers, 2014. |

| [15] | 刘成. 可防卫空间理论与犯罪防预性环境设计[J]. 华中科技大学学报(城市科学版), 2004(4): 88-92. [Liu Cheng. Defensible space theory and crime prevention through environmental design[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Urban Science Edition), 2004(4): 88-92. ] |

| [16] | 单勇. 城市中心区犯罪热点制图与防卫空间设计[J]. 吉林大学社会科学学报, 2014(2): 87-99. [Shan Yong. Crime hotspot mapping and defensible space designing in urban center area[J]. Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2014(2): 87-99. ] |

| [17] | Chainey S, Ratcliffe J. 地理信息系统与犯罪制图[M]. 陈鹏, 等译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2014: 59-60. [Chainey S, Ratcliffe J. GIS and Crime Mapping[M]. Chen Peng, et al, trans. Beijing: Chinese People's Public Security University Press, 2014: 59-60.] |

| [18] | 陈鹏, 李欣, 胡啸峰, 等. 北京市长安街沿线的扒窃案件高发区分析及防控对策[J]. 地理科学进展, 2015, 34(10): 1250-1258. [Chen Peng, Li Xin, Hu Xiaofeng, et al. Clustering pattern analysis and prevention strategies to pickpocketing offence along the Chang'an Street in Beijing[J]. Progress in Geography, 2015, 34(10): 1250-1258. ] |

| [19] | Brantingham P J, Brantingham P L. Criminality of place:Crime generators and crime attractors[J]. European Journal on Criminal Policy and Research, 1995, 3(3): 5-26. DOI:10.1007/BF02242925 |

| [20] | Johnson S D, Bowers K J. Permeability and burglary risk:Are culde-sacs safer?[J]. Journal of Quantitative Criminology, 2010, 26(1): 89-111. DOI:10.1007/s10940-009-9084-8 |

| [21] | 刘大千, 修春亮. 国内外犯罪地理学研究进展评析[J]. 人文地理, 2012, 27(2): 38-44. [Liu Daqian, Xiu Chunliang. Review of studies on criminal geography[J]. Human Grography, 2012, 27(2): 38-44. ] |

| [22] | 严小兵. 上海市就业市场状况与城市犯罪的空间计量分析[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 85-90. [Yan Xiaobing. A spatial econometric analysis on local labor market and crime in Shanghai[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 85-90. ] |