1b. 西北大学城市与环境学院, 西安 710127

1b. College of Urban and Environmental Sciences, Northwest University, Xi'an 710127, China

20世纪80年代以来,我国文化地理学研究在理论建设和实证研究等诸方面不断拓展,学者们关注的问题呈现出多样性特征,研究内容越来越丰富和细化[1]。针对文化空间的探索,由文化区划等传统宏观尺度研究转向对微观尺度空间的文化解析,通过空间隐喻,将小尺度空间作为社会关系的一种载体,从中解读空间的文化构建作用[2]。研究议题涉及地方感知与认同[3, 4]、地方记忆与怀旧[5]、微观文化空间[6, 7]等众多议题。由此可见,地方景观是地方感知与文化认同的重要载体,挖掘地方文化景观的地方意义是文化地理研究的趋向之一。

地方意义是地方所拥有的禀赋,地方文化景观则是人与地方不断互动的产物,人在实践中对这种产物又萌生了情感,这就是地方感,进而由此形成地方依恋或地方认同。秦腔是陕西地方文化景观的重要组成部分,尤其在文化全球化背景下,异质文化的冲击致使地方及其地方意义的感知与文化认同变得复杂与多样。因而通过研究人对秦腔文化景观的感知与认同,可以展现和解析陕西地方特性及其文化价值,而当前秦腔的相关研究主要涉及文化艺术(班社源流、名家剧目、律谱音韵、行头脸谱等)、文化扩散等内容[8, 9],对秦腔文化的感知与认同研究鲜少,秦腔展演空间更为薄弱,秦腔剧院作为一种典型的文化微空间,它涵盖了戏曲的艺术原生形态、观演关系及其地域人文精神[10]。剧院与书店、主题餐厅、乡村社区和城市公园等文化空间类似,均可体现文化微空间中不同人群的感知与认同差异。

基于此,本文通过深度访谈,采用扎根理论方法[11],从微观尺度分析消费者对两处剧院的“实体空间”、“文化空间”与“空间主体”三个层次的感知与认同差异,从而解构并分析秦腔展演空间对消费者的文化作用,理解和把握秦腔文化地域特性、功能和意义。

2 研究回顾在人文社会科学的“文化转向”研究影响之下,新文化地理学对地方文化探索的侧重点开始向景观客体的文化意蕴转变,即关注地方景观的意义是如何通过人们的空间实践而产生的具体过程[12]。早在上世纪七十年代Tuan就开始研究人群对故乡依恋与地方建筑景观之间的关系,认为通过观察地方建筑景观,可以唤起人的地方记忆;而人的主观能动性与日常生活实践是地方建构的重要特征[13, 14]。在人文主义地理学的语境下,地方是一个“感知的价值中心”,一种社会与文化意义的载体[15]。地方经过人们主观定义之后,将超越地方单纯的物质性,重构出地方景观的文化意义,由此变为一种本质上非物质性的地理事象,如文本、符号、图像和表征等,人们通过已被主观赋予了生命、价值与联想的物质实体,构建出不同层次的文化实践。如Yu通过实证分析,指出景观偏好与感知差异受制于社会文化的差异,显示了不同人群对同一地方会产生不同的情感[16];Nogue等通过探讨地方性文化景观对加泰罗尼亚民族认同形成的重要作用,认为地方景观是产生地方认同和归属感的一个重要媒介[17];周尚意等则以北京前门—大栅栏商业区为例,发现地方景观改造之后,其文化表征不利于加强老商业区居民的地方认同[18]。

在上述的地方文化感知与认同研究之中,个体人被视作限定在特定话语体系下的被动性文化实践。尽管此时存在个体人的能动性被弱化的问题,但地方景观作为地方感知与文化认同的重要载体很难被否定,个体人或社会群体身份认同与地方意义的构建密切相关。地方身份是个体人或社会群体自我界定的方式,即“我是谁”[19]。而地方认同构建经由一系列的文化符号与隐喻作用而产生,通过这一系列具有特定地方意义的符号或隐喻,居住在地方的个体人与社会群体在地方社会化过程中,可以区分“我者”(本地人)与“他者”(外地人)的地方身份,同时获取地方价值观的延续,从而形成一个基于地方文化的身份认同[20, 21]。

由此可见,个体人与社会群体通过对地方意义的体验、构建与诠释,获取了自我身份的认知与自我存在的刻画,也使地方的概念在加入了文化传统与文化符号之后,抽象为地方意义的概念。“我者”通过对地方的认同获取地方意义的认同,而“他者”则是通过地方意义的认同实现对地方认同。即前者是通过地方实体认同地方意义,后者是通过地方意义认同地方实体[22]。当然,就任何地方而言,“我者”与“他者”的认同过程都不是单一化、同质化过程,不同的个体人与社会群体对地方及其地方意义的认同都存在想象上的差异[23]。

3 研究对象与方法秦腔又称山陕梆子、乱弹,基地在陕西关中,遍及西北,与评剧、二人转、豫剧、晋剧并称中国北方五大剧种。秦腔其声高亢激越,其腔慷慨苍凉,厚重、粗犷与高亢的唱腔,兼容淳朴西北民风和山地民歌的吆喝高调,属中国戏曲声腔体系。清代曾在扬州、北京、广州等地红极一时[8],时人焦循在《花部农谭》中曾评论秦腔:“其曲文俚质;其事多忠、孝、节、义,足以动人;其词直质,虽妇孺亦能解;其音慷慨,血气为之动荡。”即秦腔剧情感人,其音或高亢或婉柔,唱词通俗易懂,皆街谈巷议之言行,易受民众接受与欢迎。近代以来,始终流行于陕西关中及西北诸省。建国以来,秦腔剧团在西北地区占到剧团总数的75%,与全国其他地方戏曲相比,如此优势尚属罕见,可谓“北似轮枪,南如抽丝”中“北刚”特征的典型代表[24],秦腔体现了陕西乃至西北地区的戏剧文化地域特征。

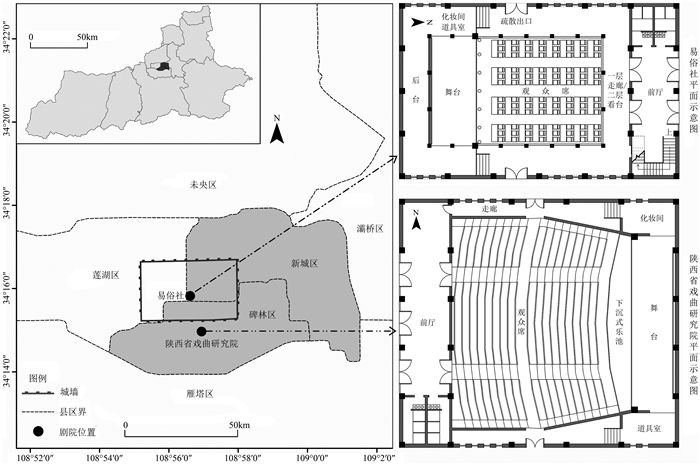

3.1 剧院选择本文选取陕西省“易俗社”和“陕西省戏曲研究院” (下文简称“研究院”)两所秦腔剧团作为研究对象(图 1)。从历史发展、演员技艺、演出质量等特点来看,上述两所秦腔剧院可谓目前秦腔展演空间的代表。相比而言,易俗社更具传统性,研究院则突出现代性。现代剧院多受商业符号的控制[25]。两所剧院经营者分别利用古、现代两大元素与符号进行地方官话(方言)的空间生产,将其塑造成极富影响力的地域文化场所,属于秦腔爱好者及展示地域性风格的文化微空间(表 1)。

|

图 1 “易俗社”与“陕西省戏曲研究院”的位置及空间内部平面示意图 Fig.1 The Location and Sketch of Theaters |

| 表 1 “易俗社”与“陕西省戏曲研究院”基本信息比对 Tab.1 The Comparison Between the Two Theatres |

自20世纪60年代始,“文化消费”在国外学界开始受到关注,其研究主要从两方面展开:①从理论上分析文化消费机制,解释文化消费行为并建立文化消费分析框架;②通过实证研究教育、产品属性、收入与产品价格等因素对文化消费的影响程度[26-28]。国内的文化消费研究自20世纪80年代开始进入学术视野,近年来已成为研究热点。对于文化消费的涵义,多数学者倾向于采用广义文化消费概念,即人们为满足自身精神文化需求而消费精神文化产品和服务的行为[29, 30]。文化消费的内涵至少包括:①文化消费目的是为获得一种精神文化产品和服务需求的满足;②因消费者需求不同,文化消费内容、形式和层次存在差异。从享用文化产品过程可以看出,文化消费者与其他文化受众都具有跨阶层、不定量等特性,但文化消费者作为受众中的一类特殊群体,其消费行为也是一种文化创制。二者相比,前者主动性更强,而后者则属于被动接收。

秦腔文化消费者属于地方文化受众中的一部分,是在秦腔文化产品价值体现过程中的主体,作为客体的秦腔文化产品,又会对主体产生一定影响和作用,在客体为主体享用服务的同时,客体也实现了自身价值。因此,本文中的秦腔文化消费者,是指主动进入两大剧院享用秦腔文化产品的观众,并未涵括全部地方文化受众。本文将秦腔文化消费者按接触秦腔演出频率,由高到低分为专业戏迷、业余爱好者和游客三种类型。专业戏迷热爱秦腔艺术,属于忠实的观众群,入剧院看戏频率高,热衷观戏亦喜好唱戏;而业余戏迷则视秦腔为日常消遣活动,偶尔前往剧院看戏,或企事业单位包场前往剧院观戏;游客则是将欣赏秦腔视为西安旅游重要组成部分的文化消费者。

3.3 样本数据与研究方法 3.3.1 样本数据本文采用半结构式访谈、实地观察、网络搜集资料三种方法获取原始资料。首先,选取观看易俗社和研究院秦腔演艺的现场观众进行访谈,人均时间约30—60分钟,主要访谈对象和访谈内容与焦点见表 2。其次,除根据实地随机访谈获取信息之外,辅以网络搜集秦腔观众的点评信息,主要包括三类:大众点评网、百度贴吧(研究院吧与易俗社吧)、陕西省戏曲研究院留言板(表 3)。

| 表 2 现场访谈样本构成情况举例 Tab.2 The Samples of Interviews |

| 表 3 秦腔观众的网络点评信息样本概况 Tab.3 The Samples of Online Reviews |

本研究选用扎根理论(grounded theory)的研究方法[31]。扎根理论是基于解释主义的定性研究,强调对事物进行深入细致调查,从研究者自己收集的第一手资料中构建理论,强调对事物进行深入细致的调查研究,再现当事人视角以及他们看待和描述世界的方式,找到对他们来说具有意义的“本土概念”。在以往的文化地理研究领域已有相关应用[3, 6],它以解释为主而非假设验证、建议提出与发展预测[32]。

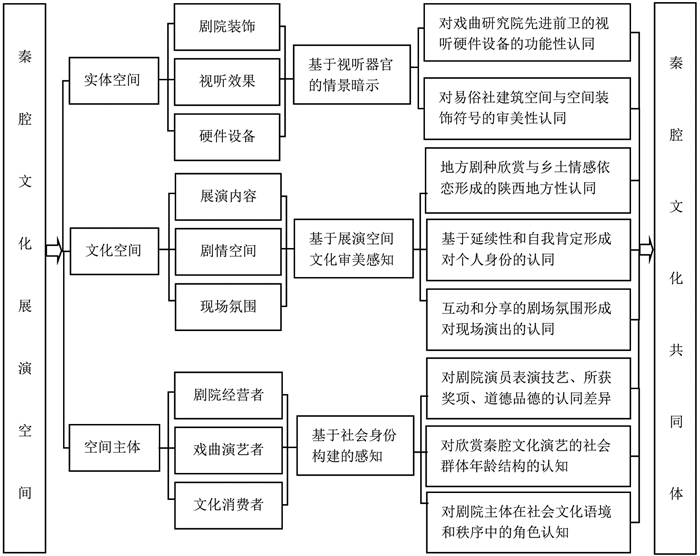

采用Nvivo 8对原始资料进行编码,即将大类样本文本资料转换成多个不同标签,表达多种范畴,然后重新分类比较,以便区别同一大类内部不同事象特征。具体过程:首先,对原始资料进行编码,即将原始资料内容逐级用概念与维度反映,并把资料记录及抽象出的概念打散并综合,使原始资料蕴含的主题凸显,再给各个主题进行编码并初始命名[33, 34]。命名如“演艺氛围、演员阵容、音响设备”等,将其标记为自由节点。其次,对展演空间进行主轴编码,主轴编码是把上一步提出的概念与维度进行逻辑联系,从中提取出更深层维度[35]。划分6个要素:①演出场地的环境特征;②演出场地的物质组成结构;③演艺者与文化消费者的划分;④演艺过程中的附加活动;⑤文化消费者的品味及期望;⑥文化消费者行为模式[36]。由此形成对实体空间、舞台剧情空间、演艺内容、演艺氛围、演员、文化消费者等6个展演空间的不同感知维度。再次,进行选择式编码,即选择核心维度,然后与其它维度联系比较验证相互关系,并将概念尚未完备的样本进一步补充完整。最终将上述6个维度归结为3个核心维度,即易俗社和研究院的实体空间、文化空间与空间主体的感知与认同(表 4)。最后,将文化消费者对两所剧院的感知定义为对各自实体空间、文化空间以及空间主体等3个核心维度的认可度,并通过认可度来度量两所剧院的秦腔演艺水准,解析秦腔展演空间对消费者的文化作用。

| 表 4 节点层次与材料信息 Tab.4 Node Levels and Information from Materials |

尽管对秦腔展演空间感知对象的研究鲜少,但以往学者的类似研究为本文提供了借鉴与参考,例如陶伟等采用法国哲学家Henri Lefebvre曾提出的空间理论,对茶楼粤剧粤曲展演空间依据物理空间、空间功能与社会关系的生成三方面进行感知分析[37];刘彬等将游客对餐厅的感知对象分为实体空间、名人轶事及餐厅功能价值3个维度[38]。显示出人对于空间的感知主要围绕“空间的实践、空间的表征、表征的空间”等三重特性,据此本文结合调查问卷、访谈资料、网络文本,根据不同文化消费者基于感官、审美及身份等多层面对秦腔展演空间的“实体空间”、“文化空间”及“空间主体”等3个核心维度的认可度判定,从而诠释秦腔演艺空间所传递的地方文化的内涵(图 2)。

|

图 2 秦腔文化展演空间不同层次的感知与认同 Fig.2 Different Levels of Perception and Identity |

剧院实体空间是文化消费者进入剧院最先映入眼帘、最直观的感知要素,主要包括座椅、音响、舞台、装饰等空间符号。消费者及其消费行为通过感知两所不同剧院空间符号,获取差异明显的情景暗示[39]。

文化消费者所感知的易俗社实体空间构成要素包括:被授予文物保护单位的纪念碑、矩形格子窗、古朴屏风和雕花大门、高大的歇山式屋顶、尊贵的嵌地金砖、八角桌和独立包厢。易俗社作为国家文物保护单位,拥有传统剧院的仿古建筑风格,体现出非物质文化符号与传统建筑空间文化特征。该秦腔社团经营者通过运作空间装饰元素,将剧院塑造为具有传统与地方文化特质的空间,构建出消费者的文化审美期待视野。这些装饰要素为观众提供了时空变化的新鲜感,各种仿古元素使文化消费者能深刻体会秦腔文化的悠久历史。而作为装饰要素的空间符号,主要对游客与初入剧院的戏迷产生强烈刺激,即游客的感官容易被易俗社实体空间传统装饰要素强烈刺激,专业戏迷则忽视装饰要素,关注点偏重硬件设备演艺功能特性。伴随消费者多次重复进入易俗社观赏演剧,会对剧院空间符号熟悉度增加,初次体验时的新鲜感则随之消失,注意力会由装饰要素转移到音响效果、舞台灯光等空间符号上,而对此感知强烈的消费者主要以业余爱好者为主(见以下大众点评相关评论)。

剧院的外观和内部装潢体现的是古典传统风格。门牌、窗户、座椅、屏风、隔间全都是精致考究的仿古风。观众席类似古时看戏座位设置,又像茶馆的感觉,很有情调。二楼是包间……也很棒。

全剧应该说是制作优良,剧场旁边会打字幕,即使你不懂陕西话也可以很好的欣赏。舞台布置,演员的表演,服装和音乐等都非常到位。

在楼座观赏,易俗社的音效还是不错的,灯光也还可以,可以看到舞台地板旧了些,大厅很华丽的,就是座位不够舒适……楼道里还摆放着各种道具。

这个小剧场更像茶楼或相声馆子,里头一水儿八仙桌……池座分贵宾一区和贵宾二区,桌间距宽敞,完全不会拥挤,这点感觉很舒坦。楼上另有隔间雅座,三五好友小坐看戏之用……舞台、匾额及一应设施看起来都比较漂亮。舞台两侧有LED屏2块,显示秦腔剧目等唱词。遗憾的是音响效果不太好,有时震破耳膜,有时听着又比较飘。

文化消费者所感知的研究院实体空间构成要素包括:舒适的座椅、阶梯式剧院座位布局、绚丽的舞台灯光装饰、高品质的音响效果、超大LED显示等。研究院经营者通过运作空间装饰元素,打造了一个传统与现代元素相结合的时尚舒适的现代文化空间。专业戏迷、业余爱好者、游客都对研究院空间构成要素给予了高度评价。然而,研究院空间装饰要素未呈现出与其他现代化剧院的显著差异,这在一定程度上不能满足部分游客猎奇需求,虽然高品质的演艺质量会淡化游客对空间装饰要素关注,但却反映出研究院空间装饰要素缺乏特色。在访谈过程中,文化消费者通常会在未被提示的前提下,自主将易俗社与研究院的空间构成要素感知进行对比。

“戏曲研究院音响效果比那边(易俗社)好一些,那边音响离人太近了,声音太大”、“要是说舞台的话,我觉得大剧院(西安人民剧院)的更好,这两个都有点小。”

—访谈者(游客)

“戏曲研究院灯光、舞台、音响效果都很好……我喜欢这样阶梯式的座椅,更适合观看和拍照,不会被前面的人挡住,易俗社就不太方便”、“(相比易俗社)研究院的灯光、音响、舞台等方面要好很多。整体演出质量也很好,如果布局再添加更多的地方元素和特色元素我会更喜欢”、“相比其他小剧院的秦腔演出,两所剧院的演员表演非常专业,灯光、座椅、舞台都挺好的,主要是演员很专业。”

—访谈者(业余爱好者)

整个剧院的座位非常舒服,阶梯式布局,间距合理,非常人性化……防止回音设置与装饰融为一体,舞台两侧的装饰也可按剧情需要进行转换。

—研究院网站留言板

虽然两所剧院风格有差异,但消费者通过感知不同类型秦腔文化微空间,对易俗社展示秦腔文化内涵审美性与研究院传递秦腔文化价值功能性特征,给予了显著认同。当然,两者在一些细节方面也存在不足,即剧院空间设计均未更好把握传统文化特质与人性化观演需求之间的平衡,不利于文化消费者的审美体验,同时也削弱了作为文化微空间的剧院在秦腔戏曲传播与地方文化构建方面的强大功能。

整体而言,秦腔展演空间正是经营者通过对秦腔元素的设计,将室外的剧情背景浓缩并转移至室内,营造出传统秦腔戏曲文化空间缩影,在空间装饰符号和演员唱念做打等方式的多语境表达之下,秦腔演唱者或通过板式唱腔的真嗓,或利用高亢激昂的假嗓(亦称彩腔,分为明快铿锵的“欢音”与凄怆哀婉的“苦音”两种调式),展示剧情的发展起伏变化;配以发音高亢洪亮、苍劲浑厚的胡琴,音色清脆响亮的梆子(枣木桄桄),音调绵邈凄婉的二胡与月琴,悲苦激奋的唢呐等等,形成浑厚激昂悲壮之声响环境。展演空间绚烂变幻的舞台灯光,秦腔演艺者深沉绵邈与高亢激越的关中方言唱腔,所具有的强大穿透力与震撼力,配以LED屏幕适时转换秦岭连绵起伏、渭河川道平整宽阔、黄土高原纵横雄浑的自然情景,隐喻了“兼具平原与高原自然特性的戏曲”[40]秦腔产生的环境背景—高原、盆地、高山相间分布与西北内陆半干旱气候特征,如此自然风貌则赋予了当地民众爽朗耿直、粗犷豪迈、慷慨激昂的性格特色。

通过秦腔的视觉、听觉要素等多种展演方式集聚冲击作用,强化了秦腔文化表达效果,传递出时空变换的文化信息,将秦腔传统观戏场所与消费者追求文化原真性的需求相结合,为观众提供一个蕴含秦风秦韵的文化产品,还原了一处品鉴传统秦腔文化的微空间。从而促使消费者基于时空穿越身临剧情,多维度体味和认知秦腔文化特色及其蕴含的地域文化特征,而非仅仅停留在类似“八百里秦川黄土飞扬,三千万民众齐吼秦腔”的较低认知层面。

4.2 对剧院文化空间的感知与认同剧院文化空间是演出开场后舞台上的演出内容、剧情空间及现场气氛,其中的演出内容是剧院文化空间核心和价值的集中体现。戏曲开演之后展现的剧情空间,与开演之前的物质空间差异较大,在演艺过程中伴随情节变化,构成跌宕起伏剧情空间。演出过程中演员与观众互动出现的掌声、欢呼声及其他具有感染力的表现方式,是剧院热烈氛围和演艺水平的重要指标之一。

4.2.1 对秦腔演出内容的感知与认同易俗社与研究院是20世纪前后两段时期秦腔剧院演艺的代表。秦腔演员、文化消费者和舞台空间等诸要素共同构成的地方文化景观,有效表达了地方性和地方精神。文化消费者从两所秦腔剧院演艺的历史大事件和地方小故事之中,获得了对秦腔文化的深刻理解和认知,感受和体会出陕西地方文化的内涵。正如有学者所讲,地方认同是指人们根据自身经历与社会文化关系,对地方产生情感满足与偏好,并通过地方意义形成对个体或社会群体文化与身份的认同[4, 22, 41]。

剧院作为秦腔文化的重要载体和演出空间,易俗社和研究院是秦腔文化消费者的主要选择对象,无论是秦腔戏迷还是首次观看秦腔的游客,不同个体和群体借此体验和理解陕西文化的地域性特征。以关中方言演唱的秦腔戏曲,对当地人而言,熟悉的声景会勾起消费者的地方记忆,从而使其所处“空间”具有了情感维度[42];而对外地游客来说,其中一些较为生僻特殊称谓,虽听不懂,但受其艺术魅力传达的地方性文化特色的强烈吸引,却更希望欣赏到原汁原味的陕西方言演艺的秦腔戏曲。尽管研究院为了传承和发扬秦腔艺术试图改革,部分演唱中采用了易懂的普通话及融入了其他一些现代元素;易俗社则延续传统秦腔唱腔,复排秦腔传统剧目,而消费者的愿望却表现出强烈的文化本真追求态度。需要一提的是,调研数据表明,多数消费者对秦腔戏曲表演有着较高的期望值。对外地游客而言,易俗社要比研究院的知名度高。这体现出在秦腔文化漫长时空演变环节“交流→冲突→选择→结合→创新→流行→沉淀→特质”中传承经典与改革创新之间的文化冲突环节,这也终将成为秦腔文化发展的推动力[8]。

“看了秦腔,来西安旅游也算是值了”、“觉得不管是喜欢听戏还是单纯想感受陕西风韵,来这里看一次都感觉不错。”

—访谈者(外地游客)

研究院以改革著称,作为欣赏确实让人耳目一新,但好像没有能流传到基层院团甚至民间的唱段。传统剧目几乎没有了。而易俗社近年来复排的一些传统戏确实让人感到这才是秦腔。

—访谈者(专业戏迷)

“非常好听的秦腔,西安那么多古迹文化,有秦腔才算活了”、“观看秦腔是去西安前准备的攻略里必去的一项,曲调优美豪放,非常棒”、“现如今新编的剧目往往侧重于布景舞美服装,华丽有余而韵味不足,失去了原有的地方特色。感觉创新有余,继承不足,少了秦腔的韵味和程式”、“听秦腔、吃泡馍、看陕博、逛城墙、瞻仰兵马俑,是西安之行的五大目标。”

—大众点评

以前戏曲里都是字正腔圆的秦人秦语,而本台戏中演员唱的是普通话……随着时代发展,秦腔如果要走出去,也可以考虑用普通话标准发音来演唱,调还是秦腔的调。

—研究院网站留言板

访谈材料显示,文化消费者除通过秦腔演出内容获得地方认同之外,也获得个人在特定的区域社会文化语境和秩序中的角色,从而建构完整的自我认知与定义。个人身份认同主要体现在Breakwell提出的两个维度[43],即延续性和自我肯定。

首先,秦腔蕴含着丰富的陕西地域文化记忆。秦腔流行区的中老年人曾在幼年时即通过庙会、婚嫁丧葬仪式等多种方式接触秦腔,耳濡目染影响颇深,对秦腔的喜爱一直延续至今,这一部分人通过在时间参照系中确定自我的身份与状态,属于延续性的体现。根据本文访谈与调查资料,在20世纪七八十年代以前,陕西关中村庄待客的最高礼遇是请客观看秦腔;一旦农事节日、集会庙会必有秦腔演出,全村老少皆前去看戏,甚至戏台亦是全村筹资所建。秦腔以豪迈苍凉的声腔特点、浓郁质朴的述史风格,通过剧本演绎与唱腔表达,寄寓国事家事与世情民风,民众从中获得精神愉悦、消解疲劳,乃至情感表达,秦腔自然成为日常生活的重要组成部分。与此同时,秦腔流行区的当地民众并非仅仅停留在观看层面,还能主动参演秦腔,据学者调查[44],目前在陕西、甘肃和宁夏遍布秦腔业余演出队和自乐班,仅陕西一省粗略统计约10000余个,尤其陕西关中地区的乡村最为明显,仅陕西周至一个县就有自乐班约200余个,参与活动的多数为中老年人。就秦腔演出场次而言,在2010—2011年的两年间,陕西省戏曲研究院演出近500场,西安秦腔剧院演出1900余场(包括易俗小剧场演出);全国文化先进单位周至县剧团2010年就曾演出802场。通过秦腔的“观—演”互动方式,当地人表达出对秦腔的热爱程度,这亦佐证了秦腔拥有广泛群众基础。

其次,秦腔传统剧本多展示惩恶扬善、勤劳朴实的剧情,这些德化作用对文化消费者的人生观、价值观产生积极影响,促使个体品质趋向于真善美,体现出社会群体教育功能价值的重要性。正如林语堂所说,戏剧与角色赢得了男女老少的心灵与想象力,教给了人们惊奇又具体的历史知识、民间传说和文化传统,而更重要的是文化功能,教会了区别善恶的道德标准与观念[45]。这种寄寓于秦腔中的精神品格与理想诉求的时代前瞻性,客观上影响和重构了秦腔消费者的审美期待与趋向,而这正是帮助消费者形成自身正面评价的渠道之一,即自我肯定。例如以陕西地方知识分子为主导的易俗社,在创社伊始即提出“移风易俗、辅助社会教育”的宗旨[46],利用秦腔这一群众喜闻乐见的艺术形式实现社会教育理念,曾编演了体现家国“宏大叙事”与日常“移风易俗”的《山河破碎》、《还我河山》、《三滴血》与《柜中缘》等秦腔剧目,观演内容暗合其时民众提倡民主科学、抨击时弊的心理需求。

我是陕西人嘛,说不上特别喜欢,但会去看,因为用的是陕西方言,亲切。

—访谈者(本地游客)

妈妈说我姥爷上世纪五十年代来西安出差还来易俗剧院看秦腔,真是白驹过隙物是人非!

—访谈者(外地游客)

“没有抱太大的希望,可是看过之后,还是对秦人的声声呐喊所震撼”、“说的都是陕西话,有些听不太懂……但整体看完,剧本很精致,回环曲折时有奇笔;也很通俗,能看出陕西粗犷豪迈的一些特色”、“看戏之后改变了我过去对秦腔只是扯着嗓门儿吼的误解,他有唯美的情节和现实教育意义,有接地气的亲民气质,而不是曲高和寡的吟唱,是秦人几千年来,精神生活风貌真实写照”、“望秦腔能更深入寻常百姓家,为后世留些珍贵的精神食粮和宝贵记忆。”

—大众点评

你们年轻人应该多看秦腔,比通俗歌曲更有内涵,我一直认为秦腔教大家不投机取巧,前途灿烂,帮助社会稳定的教化作用特别好,是这个浮躁的社会需要的。

—访谈者(专业戏迷)

4.2.2 舞台场景中的剧情空间感知当消费者完全沉浸在戏曲演艺内容之中,其注意力会从对剧院大空间转移到舞台小空间。戏曲剧情空间具有流动性,即依照戏曲演艺内容,次序变化的场景与消费者意料之外的剧情,带给观众持续不断的视听震撼与精神冲击,从而满足消费者追求新鲜与惊奇的需求。

在戏曲演艺舞台上,常凭借简洁道具呈现宏大剧情空间,即戏曲舞台布景装饰与配备声响的虚实结合,例如简单的彩旗和桌椅等道具可代表军队和楼船等,当然也代表桌椅本身。演艺舞台实际上反映了重人之道,体现出演艺者的能动性,在空虚中“生天生地,生鬼生神,极人物之万途,攒今古之千变”[24]。研究院采用LED屏幕显示、3D道具等新方式,同时在剧场音乐、唱腔等关乎秦腔本体的诸多方面也进行了改良,以便满足文化消费者多层次审美期待。对此,偏爱改良秦腔的戏迷给予了充分肯定,认为研究院的戏曲演出改革与创新的举动,让消费者更好的融入剧情;而对坚持传统秦腔的消费者而言,更青睐易俗社采用茶楼戏台、传承原汁原味唱腔与演艺经典剧目的方式,不喜欢舞台剧情空间融入现代文化元素而扰乱秦腔传统文化本真。

“研究员用的这些现代化的东西,给我耳目一新的感觉,我很喜欢”、“(易俗社)舞台这样子就挺好的,已经习惯了,能知道是在什么地方(指剧情中的故事所在地)。”

—访谈者(业余爱好者)

没必要弄这些(现代化装备),关键是要把戏唱好,那些都不重要。

—访谈者(专业戏迷)

为了配合古装戏的效果,富贵之家连绵不绝的亭台楼阁,山村荒野的凄凉之苦,都将通过舞台道具惟妙惟肖地展示出来,特别是主人公方卿野外遭遇风雪的场景,一时间舞台上狂风大作、漫天飞雪,情景逼真,让人感觉身临其境。

—研究院网站留言板

该剧的舞美设计比较简洁,但有几个地方值得商榷,首先大殿的柱子高度不够,坐在前面的观众能看到柱子上面不能到顶;第一场的背幕图景也有问题,既是在大殿上,背景显示的是外景,有点离谱了;其他几场的背幕图景几乎不变,不太严谨。

—研究院网站留言板

针对秦腔戏曲的传承和改良,访谈中演艺者和消费者都曾提出过诸多意见,尤其受文化全球化的冲击,当今的文化多元趋势明显,传统戏曲文化被迫退出主流文化舞台,在秦腔传承与发展问题上的争议和困顿,越来越受到广大秦腔爱好者关注。例如,多数专业戏迷更愿意推崇秦腔演艺传承和发扬地方语言、地方音乐与戏曲程式的组合演绎秦腔文化艺术,尤其要保留秦腔唱腔中的方言读音本真完美度,即保持秦腔的基本纯洁性。当然,也认为对个别唱词应与已被改变的方言发音保持一致。

其实,就目前所能欣赏到的秦腔戏曲而言,包括曾录制和保存的老艺人演唱版,也都不属于秦腔唱腔的终极版本。作为地方艺术,秦腔历经了几百年不断传承、融合和发展,其唱腔的异化,或许正是伴随时代变迁而促生出自身应对变化的能力。因此,采取积极态度支持地方文化适应时代发展而做出不断改良,共同探寻一条走出秦腔戏曲传承与发展过程中“不改等死、改良找死”的尴尬境地的路径。

4.2.3 对演艺氛围要素的感知与认同完整的文化景观除了具备看得见、摸得着的事象之外,还须有相应的现场气氛。剧场文化景观中的舞台布景、乐声烘托等视听效果,营造的环境气氛给观众带来感官的现时体验。如同有学者提到“建构成一个‘动态’的空间和‘越轨’的地方”[47]。然而,戏曲文化在以大众传媒如广播、电视与网络等方式进行扩散过程中,“审美在场”效应的缺失,以及“去语境化”和“去人格化”的表达模式[48],大大削弱了地方文化价值和身份认同等社会功能。而作为文化微空间的剧院形式,以高层次和高水平的现场演艺,配备经营者创设的舒适硬件设施和空间装饰符号,以及演艺者和消费者互动的热烈气氛,这些都为消费者提供了相对震撼的观演环境和文化体验。

研究院为给演员提供静雅的环境,其经营者花费心思创设秦腔演艺空间“静”的氛围。比如屏蔽手机信号,对影响演出的观众用直射灯光予以提示,这种空间氛围促使文化消费者沉浸剧情空间。相对观众座位席的静,舞台演员表演与观众掌声、喝彩声的互动反馈,乐队的吹拉弹唱,增设的特殊音效,剧院中动静结合的氛围、互动和分享的特征,营造出极具空间层次的演艺氛围,有助于增强秦腔文化的“光晕”魅力,这些要素都是消费者“审美不在场”的环境中无法获取的体验与感受,当然也是吸引更多文化消费者走进剧院观演的重要因素之一。

研究院管理很好,里面很安静,进去不用关手机,手机信号就被屏蔽了。

—访谈者(业余爱好者)

当有观众拍照时带有闪光灯,或大声聊天时,工作人员会给予提示。

—作者体验(业余爱好者)

青年演员的表演非常精湛,深富感染力,令人不止一次地落泪。戏台乐曲班子在负一层,而非如传统剧场深居幕后,坐在VIP位置的观众可以看到他们精彩的伴奏。

—研究院网站留言板

易俗社属茶馆式剧院格调,边观戏边喝茶聊天,因此社交休闲娱乐是易俗社剧院空间的独特功能,但如此之下观戏环境就相对嘈杂,对于追求演出质量的观众而言,呈现出空间氛围要素的负面感知,影响其欣赏效果。而与戏曲研究院相似的是,易俗社演员和乐队表演,互动中的掌声、喝彩声,都为剧院营造了极具视听震撼和感染力的演艺氛围。

易俗社有点吵,让人静不下心来看戏,不如研究院这边。

—访谈者(业余爱好者)

在二楼的隔间和朋友小聚,也是美事一桩。

—访谈者(专业戏迷)

其实我是一个对曲艺无感的人,但看了现场的秦腔演出,我才知道自己以前是井底之蛙。这东西,看现场,魅力无穷。

—大众点评

4.3 对剧院空间主体的感知与认同地方音乐展演景观是由物理环境、表演者、受众、经营者四要素共同作用形成[37],可以看出,消费者和演艺者是剧院空间的核心。访谈中发现文化消费者对经营者(包括服务人员)感知较少,故本文涉及的感知对象主要是秦腔文化生产者(演艺者)与文化消费者构成的群体。

演艺者首当其冲是文化消费者的感知对象,易俗社和研究院都是秦腔界的翘楚,文化消费者对两所剧院主要演员的感知较为相似。消费者在对两所剧团的演员表演技艺、演出风格及所获奖项等方面感知基础上,进而扩展到演员知名度、敬业程度、性格品德,乃至对演员产生偶像崇拜。文化消费者对两所剧院主要演员舞台上演技的领略及其舞台下面对面接触过程中,演艺者谦逊的人格魅力与彬彬有礼的态度,都增加了消费者对演员的依恋度。文化消费者对两所剧院配角演员的感知存在一定差异,部分观众认为易俗社的配角演员整体水平相比研究院略微逊色,而研究院无论主配角都能认真对待角色。因而,就整体演员的表演技艺、所获奖项和性格品德等方面,文化消费者给予研究院更高的评价,易俗社的演员在得到认可的同时,观众也提出了意见与建议。

“还是戏曲研究院这边好一点,例如这些配角,感觉研究院的配角每个姿势都很到位,但易俗社那边的配角有时不太认真”、“我觉得还是戏曲研究院的好,人家这里可是秦腔的最高学府”、“戏曲研究院的演员都很谦逊,你问他什么都会告诉你,没有架子。这里的梅花奖演员相对多一些。”

—访谈者(业余爱好者)

“易俗社有时候乐队的人穿着有点随意,但是整体而言还是很好的”、“百年易俗社,人家都是接待外宾什么的,还到国外演出,(演员)很好的。”

—访谈者(游客)

演员在剧中收放自如,用苍凉、悲壮的大秦之腔将诗圣杜甫可悲、可叹、可敬、可畏、可歌、可泣的一生展现的淋漓尽致,在观看过程中我数次落泪,被演员表演技艺深深折服。

—研究院网站留言板

访谈资料显示,两所剧院都是拥有秦腔共同爱好、共同价值追求的文化消费者群体的聚集场所,文化消费者彼此之间,以及与文化生产者和经营者通过谈论、交流和感悟秦腔文化,由陌生到熟悉,共同爱好与相似认知让彼此产生强烈的亲切感与归属感,彼此不再是陌生而独立的个体,而构成个体“我者”对“他者”及其群体文化认同。由此,基于秦腔展演空间,秦腔文化生产者、消费者和经营者则构建了一个地域文化共同体。当然,个体之间略微的认知差异,亦可谓地域文化共同体在演化过程中不断整合与优化的一种驱动力。

我喜欢秦腔,QQ是***,愿意与大学生秦腔爱好者交流沟通。

—访谈者(业余爱好者)

请演员和剧院一定要多多培养年轻观众,要有年轻演员,更要有年轻观众!

—访谈者(专业爱好者)

“一部《迟开的玫瑰》不知拉动了多少年轻观众,包括自己,从此喜欢上了古老戏曲……让我认识了好多喜欢秦腔戏的大学生,还加入了我们陕西的大学生戏迷团”、“看戏的老人居多,这么好的戏曲竟没人看,真是秦腔的悲哀,秦腔的未来之路在于观众”、“通过这几年的打拼磨练,小梅花现在确实到了破茧成蝶,与以往演出还有些稚嫩和青涩不同,这场戏的演出体现了小梅花的成熟大气,优雅精致,几位主演可谓是相得益彰。”

—研究院网站留言板

调研中发现,两所剧院的消费者都是以中老年人为主,青少年消费群体所占比重较低。基于此,两所剧院的经营者也在积极尝试通过举办“高雅艺术进校园”、编排现代校园剧等方式不断扩大戏曲在青年人群中的影响力和感染力;研究院官方网站也设有大学生戏迷团社区,其中共有主题59个,帖子170个,为大学生秦腔爱好者提供了交流平台。同时,研究院在2008年第9期秦腔演员训练班基础上新组建的演出团体—“小梅花秦腔团”,以及在2012年与西安交通大学合作成立“西安交通大学戏剧学院”,2015年西北大学也与易俗社联合成立了“西北大学易俗社戏曲文化研究院”,这些具体措施开拓了戏剧人才队伍建设新途径,也吸引了青年秦腔爱好者。所有这些有价值的意见、建议和具体措施,都说明文化研究者、消费者以及秦腔剧院的经营者、演艺者,都对秦腔传承和发展给予了高昂的期望度,并积极担负起秦腔艺术事业薪火相传的历史责任。

5 结论与讨论研究基于微观尺度通过文化消费者对不同秦腔展演空间中的“实体空间”、“文化空间”与“空间主体”三个层次感知与认同差异进行了探讨,发现秦腔展演空间对传递与隐喻文化地域特性、功能和意义有着重要影响。①消费者通过感知秦腔展演空间的视觉与听觉等要素,对秦腔地域文化内涵的审美性及其传递的文化价值功能性特征给予显著认同。高品质的演艺质量虽然会淡化游客对空间装饰要素关注,但消费者通常仍会在未被提示的前提下,主动将不同秦腔展演空间的感知构成要素进行类比。显示出秦腔展演空间的文化要素设计仍未更好把握传统文化特质与人性化观演需求之间的平衡,从而削弱了剧院在秦腔文化传播与地方文化构建方面的功能。②消费者通过秦腔文化空间要素,获取蕴含在秦腔中的陕西地域文化记忆,实现个人在特定的区域社会文化语境和秩序中的角色,从而建构完整的自我认知与定义。秦腔文化的德化作用对消费者的人生观、价值观产生了积极影响,促使个体品质趋向于真善美,体现出秦腔的社会群体教育功能价值的重要性。③消费者对秦腔演员的感知程度由浅入深,从演技与风格扩展至知名度、敬业度和性格品德,乃至最后形成偶像崇拜以及对其经典曲目演艺的依恋。不同消费者对空间主体的价值取向存在差异,消费者中的“我者”对有共同爱好和价值追求的“他者”个体产生亲切感、对群体产生归属感,基于展演空间,秦腔文化生产者、经营者和消费者构建了一个地域文化共同体。

在微观尺度层面上解构秦腔展演空间对消费者的文化作用,结论补充了现有地域传统文化景观感知与认同研究的相关成果。尽管秦腔剧院为观众提供了集视觉、听觉之美的现场性与互动性的体验,亦更好呈现与传承了秦腔戏曲传统艺术,但是受制于文化全球化的冲击,秦腔不断被边缘化,由原本“通俗亲民大众模式”转向“高雅殿堂小众模式”。为了让更多的消费者(尤其是“他者”)认知与欣赏秦腔,秦腔展演空间已经转变为“面向他者”的地方[49],这一“虚假地方”创设情境[7],复制真地方的文化意义,消费者基于对展演空间构建情境所代表文化的认同,亦同时认同展演空间的情境。然而,对于“我者”而言,无须通过展演空间集中创设情境,通过秦腔唱段或唱词即可实现地域文化隐喻,如听到“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园……”(秦腔《三滴血》中的唱词)的唱段时,会产生一份情感依托,仿佛身心回到温暖的家,而“杏花村”即情感上构建的精神家园。强调人在心理上对于地方具有的一种情感依附,但是却并不强调客观环境本身[50]。由此显示,无论“我者”还是“他者”,若从秦腔演艺过程中获得对地域文化价值的感知与认同,即体现出秦腔展演空间的文化隐喻功能,此时的空间更多带有抽象的表征意义,它是聚集了人们的经历、记忆、愿望和认同等多种情感场所[18]。

致谢: 感谢审稿专家提出的宝贵意见。| [1] | 钱俊希, 朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 422-436. [Qian Junxi, Zhu Hong. The oretical unity and thematic diversity in new cultural geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 422-436. ] |

| [2] | 朱竑, 钱俊希, 封丹. 空间象征性意义的研究进展与启示[J]. 地理科学进展, 2010, 29(6): 643-648. [Zhu Hong, Qian Junxi, Feng Dan. On the symbolic meanings of space progress in geography[J]. Progress in Geography, 2010, 29(6): 643-648. DOI:10.11820/dlkxjz.2010.06.001] |

| [3] | 蔡晓梅, 朱竑. 高星级酒店外籍管理者对广州地方景观的感知与跨文化认同[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1057-1068. [Cai Xiaomei, Zhu Hong. Foreign managers' perception on urban landscape of place and their cross-cultural identity:A case study in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1057-1068. DOI:10.11821/xb201208005] |

| [4] | 朱竑, 钱俊希, 吕旭萍. 城市空间变迁背景下的地方感知与身份认同研究:以广州小洲村为例[J]. 地理科学, 2012, 32(1): 18-24. [Zhu Hong, Qian Junxi, Lv Xuping. Place identity and sense of place in the context of urban spatial transformation:A case study of Xiaozhou village in Guangzhou, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(1): 18-24. ] |

| [5] | 汪芳, 严琳, 熊忻恺, 等. 基于游客认知的历史地段城市记忆研究:以北京南锣鼓巷历史地段为例[J]. 地理学报, 2012, 67(4): 545-556. [Wang Fang, Yan Lin, Xiong Xinkai, et al. A study on tourist cognition of urban memory in historic sites:A case study of Alley Nanluogu Historic Site in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(4): 545-556. DOI:10.11821/xb201204010] |

| [6] | 谢晓如, 封丹, 朱竑. 对文化微空间的感知与认同研究—以广州太古汇方所文化书店为例[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 184-198. [Xie Xiaoru, Feng Dan, Zhu Hong. The perception and identity to the cultural micro-space:A case study of Fangsuo Commune in Tai Koo Hui, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 184-198. DOI:10.11821/dlxb201402004] |

| [7] | 蔡晓梅, 朱竑, 刘晨. 情境主题餐厅员工地方感特征及其形成原因—以广州味道云南食府为例[J]. 地理学报, 2012, 67(2): 239-252. [Cai Xiaomei, Zhu Hong, Liu Chen. Characteristics and causes of situational theme restaurant staff's sense of place:A case study of the Taste-Yunnan Restaurant in Guangzhou[J]. Acta Geographic Sinica, 2012, 67(2): 239-252. DOI:10.11821/xb201202010] |

| [8] | 张健. 明清陕西商贾流寓与扬州秦腔文化流行区[J]. 中国历史地理论丛, 2011, 26(2): 77-88. [Zhang Jian. Shaanxi businessmen' sojourn and Qin Opera pop-culture in Yangzhou in Ming and Qing dynasty[J]. Journal of Chinese Historical Geography, 2011, 26(2): 77-88. ] |

| [9] | 方嘉雯. 基于文化地理学视角的秦腔文化起源与扩散[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 64-69. [Fang Jiawen. The formation and the diffusion of Qin Opera culture from the perspective of cultural geography[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 64-69. ] |

| [10] | 周华斌, 朱连群. 中国剧场史论[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 2003: 13-15. [Zhou Huabin, Zhu Lianqun. Chinese Theater History[M]. Beijing: Communication University of China Press, 2003: 13-15.] |

| [11] | Manzo L C. For better or worse:Exploring multiple dimensions of place meaning[J]. Journal of Environmental Psychology, 2005, 25(1): 67-86. DOI:10.1016/j.jenvp.2005.01.002 |

| [12] | 向岚麟, 吕斌. 新文化地理学视角下的文化景观研究进展[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 7-13. [Xiang Lanlin, Lv Bin. Review on cultural landscape study in the perspective of new cultural geography[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 7-13. ] |

| [13] | Tuan Y F. Topophilia:A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values[M]. Hemel Hempstead: Prentice-Hall, 1974: 248. |

| [14] | Tuan Y F. Space and Place:The Perspective of Experience[M]. Minneapolis: Minnesota University Press, 1977: 3-19. |

| [15] | Young T. Place matters[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2001, 91(4): 681-682. DOI:10.1111/0004-5608.00265 |

| [16] | Yu Kongjian. Cultural variations in landscape preference:Comparisons among Chinese sub-groups and Western design experts[J]. Landscape and Urban Planning, 1995, 32(2): 107-126. DOI:10.1016/0169-2046(94)00188-9 |

| [17] | Nogue J, Vicente J. Landscape and national identity in Catalonia[J]. Political Geography, 2004, 23(2): 113-132. DOI:10.1016/j.polgeo.2003.09.005 |

| [18] | 周尚意, 吴莉萍, 苑伟超. 景观表征权力与地方文化演替的关系—以北京前门-大栅栏商业区景观改造为例[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 1-5. [Zhou Shangyi, Wu Liping, Yuan Weichao. The relation of landscape representation power and local culture succession:A case study of landscape changing in an old commarcial district of Beijing[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 1-5. ] |

| [19] | Blunt A, Gruffud P, May J. Cultural Geography in Practice[M]. London: Edward Arnold, 2003: 71-73. |

| [20] | Twigger-Ross C L, Uzzell D. Place and identity process[J]. Journal of Environmental Psychology, 1996, 16: 205-220. DOI:10.1006/jevp.1996.0017 |

| [21] | Casey E S. Between geography and philosophy:What does it mean to be in a place-world[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1997, 87(3): 509-531. DOI:10.1111/1467-8306.00066 |

| [22] | 胡宪洋, 白凯. 拉萨八廓街地方性的游客认同建构[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1632-1649. [Hu Xianyang, Bai Kai. , The construction of tourists' placeness identity of Barkhor Streetin Lhasa[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1632-1649. ] |

| [23] | Massey D. Space, Place and Gender[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994: 140-160. |

| [24] | 胡兆量. 中国戏曲地理特征[J]. 经济地理, 2000, 12(1): 84-87. [Hu Zhaoliang. The characteristics of chinese traditional operas geography[J]. Economic Geography, 2000, 12(1): 84-87. ] |

| [25] | 汉斯迪斯雷曼. 后戏剧剧场[M]. 李亦男, 译. 北京: 北京大学出版社, 2010: 25-35. [Lehmann H T. Postdramatisches Theater[M]. Li Yinan, trans. Beijing: Peking University Press, 2010: 25-35.] |

| [26] | Lancaster K J. A new approach to consumer theory[J]. Journal of Political Economy, 1966, 74(2): 132-157. DOI:10.1086/259131 |

| [27] | Becker G S, Murphy K M. A theory of rational addiction[J]. Journal of Political Economy, 1988, 96(4): 675-700. DOI:10.1086/261558 |

| [28] | 资树荣. 国外文化消费研究述评[J]. 消费经济, 2013(1): 30-33, 55. [Zi Shurong. Foreign cultural consumption research review[J]. Consumer Economics, 2013(1): 30-33, 55. ] |

| [29] | 罗晓玲. 近年我国文化消费研究述评[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2004(3): 70-74. [Luo Xiaoling. China's cultural consumption research review in recent years[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 2004(3): 70-74. ] |

| [30] | 欧翠珍. 文化消费研究述评[J]. 经济学家, 2010(3): 91-96. [Ou Cuizhen. Cultural consumption research review[J]. Economist, 2010(3): 91-96. ] |

| [31] | Charmaz K C. Constructing Grounded Theory:A Practical Guide through Qualitative Analysis[M]. London: Sage Publications of London, 2006: 229-232. |

| [32] | 陈向明. 社会科学中的定性研究方法[J]. 中国社会科学, 1996(6): 93-102. [Chen Xiangming. Qualitative research methods for the social sciences[J]. Social Sciences in China, 1996(6): 93-102. ] |

| [33] | 董金秋. 主轴编码方法及其应用中存在的问题[J]. 社会学, 2011(2): 29-35. [Dong Jinqiu. Means of axial coding and the problems in its application[J]. Sociology, 2011(2): 29-35. ] |

| [34] | 李志刚, 李兴旺. 蒙牛公司快速成长模式及其影响因素研究—扎根理论研究方法的运用[J]. 管理科学, 2006, 19(3): 2-7. [Li Zhigang, Li Xingwang. Applying grounded theory in the models and determinants study of Mengniu's fast growth[J]. Management Sciences in China, 2006, 19(3): 2-7. ] |

| [35] | Anselm Strauss, Juliet Corbin. 质性研究概论[M]. 徐宗国, 译. 台北: 巨流图书公司, 1997: 165. [Anselm Strauss, Juliet Corbin. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques[M]. Xu Zongguo, trans. Taibei: Chu Liu Book Company, 1997: 165.] |

| [36] | 陈守仁. 中国音乐国际研讨会论文集—从即兴演唱看粤剧演出风格和场合的关系[M]. 济南: 山东教育出版社, 1990: 7. [Chen Shouren. International Symposium on Chinese Music:Look from the Impromptu Singing Cantonese Opera Show the Relationship Between Style and Occasion[M]. Jinan: Shandong Education Press, 1990: 7.] |

| [37] | 陶伟, 程梓源. 他者凝视下粤剧粤曲展演空间分析—广州荣华楼曲艺茶座个案研究[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 50-57. [Tao Wei, Cheng Ziyuan. The analysis of performing space under gaze of the other:A case study of quyi teahouse in Guangzhou Ronghualou[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 50-57. ] |

| [38] | 刘彬, 阚兴龙, 陈忠暖. 旅游消费空间的建构与游客感知—以拉萨玛吉阿米餐厅为例[J]. 世界地理研究, 2016, 25(3): 151-161. [Liu Bin, Kan Xinglong, Chen Zhongnuan. The construction and tourist perception of the tourism consumption space[J]. World Regional Studies, 2016, 25(3): 151-161. ] |

| [39] | 申峻霞, 张敏, 甄峰. 符号化的空间与空间的符号化:网络实体消费空间的建构与扩散[J]. 人文地理, 2012, 27(1): 29-33. [Shen Junxia, Zhang Min, Zhen Feng. Symbolized space and spatial symbolization:The construction and diffusion of network-reality shopping space[J]. Human Geography, 2012, 27(1): 29-33. ] |

| [40] | 谢柏梁. 中国戏剧发展的地域性特征[J]. 文艺研究, 1993(6): 85-99. [Xie Boliang. Regional characteristics of Chinese drama development[J]. Literature Art Studies, 1993(6): 85-99. ] |

| [41] | 杜芳娟, 陈晓亮, 朱竑. 民族文化重构实践中的身份与地方认同—仡佬族祭祖活动案例[J]. 地理科学, 2011, 31(12): 1512-1517. [Du Fangjuan, Chen Xiaoliang, Zhu Hong. Ethnic identity and place identity in the practice of ethnic cultural reconstruction:A case study of official ancestor worship of Gelao minority in Wuchuan county[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(12): 1512-1517. ] |

| [42] | 刘爱利, 刘福承, 邓志勇, 等. 文化地理学视角下的声景研究及相关进展[J]. 地理科学进展, 2014, 33(11): 1452-1461. [Liu Aili, Liu Fucheng, Deng Zhiyong, et al. Progress in soundscape studies from the perspective of cultural geography[J]. Progress in Geography, 2014, 33(11): 1452-1461. DOI:10.11820/dlkxjz.2014.11.003] |

| [43] | Twigger-Ross C L, Uzzell D L. Place and identity processes[J]. Journal of Environmental Psychology, 1996, 16(3): 205-220. DOI:10.1006/jevp.1996.0017 |

| [44] | 陈昆峰. 2010-2011年度秦腔创作与演出调研报告[J]. 当代戏剧, 2013(1): 21-24. [Chen Kunfeng. Qin opera theater creation and performance research report from 2010 to 2011[J]. Contemporary Drama, 2013(1): 21-24. ] |

| [45] | 林语堂. 中国人[M]. 上海: 学林出版社, 1994: 258-262. [Lin Yutang. My Country and My People[M]. Shanghai: Academia Press, 1994: 258-262.] |

| [46] | 何桑. 百年易俗社品牌的价值认知与当代传承[J]. 中国戏剧, 2012(8): 15-19. [He Sang. The value cognition and contemporary inheritance of the brand of 100 years to Shaanxi Yisu Community[J]. Chinese Theatre, 2012(8): 15-19. ] |

| [47] | 刘晨, 蔡晓梅. "噪"起来:广州音乐现场的文化地理研究[J]. 地理科学, 2016, 36(6): 871-878. [Liu Chen, Cai Xiaomei. Noise Up!A cultural geographical analysis of live music in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(6): 871-878. ] |

| [48] | 施旭升, 舒凌云. 审美场的形成与转换—论戏剧传播的媒介特性[J]. 现代传播, 2009(5): 57-60. [Shi Xusheng, Shu Lingyun. The formation and transformation of aesthetic field:On the media characteristics of drama communication[J]. Modern Communication, 2009(5): 57-60. ] |

| [49] | Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 6-92. |

| [50] | 朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications:Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2011(1): 1-8. ] |