2. 武汉大学 城市设计学院, 武汉 430072

2. Urban Design College, Wuhan University, Wuhan 430072, China

进入21世纪,在全球化和信息化的进一步推动下,城市化进程愈加深入,呈现多样化、全域化特征[1]。城市之间的联系愈发紧密,南北、南南合作持续深入。广大发展中国家和地区丰富的城市化经验备受关注。新趋势对传统城市理论提出了全新挑战。例如,后殖民城市主义(postcolonial urbanism)批判当前城市理论格局的南北“分割”状态[2, 3],认为以欧美为中心的传统城市理论忽视了南半球经验,呼吁将全球所有城市实践纳入理论构建。与后殖民城市主义相呼应,比较城市研究强调通过比较视角研究多元化的城市发展,致力于探索新的城市经验与知识[4],以建构更为世界性的(cosmopolitan)城市理论[2, 5],逐渐成为批判性城市理论(critical urban theory)的一个重要流派。

改革开放以来,中国城市化率从1978年的17.9%迅速攀升到2015年的56.1% [6];越来越多的中国城市出现在第一、第二级全球城市中[7];中国城市目前已与全球1769个城市建立了友好城市关系[8];“一带一路”国家战略持续推进,举世瞩目。在此背景下,如何构建有中国特色的城市理论并予以传播,已经成为一个时代命题。比较城市研究强调城市知识与理论的世界性[9],为中国城市经验的世界化(worlding)提供了有力支持。本文拟对21世纪西方比较城市研究进行评述,对其概念及发展历程进行概述,借助CiteSpace工具整体把握研究方向及热点;之后聚焦当代比较城市研究的理论探讨;最后结合当前中国比较城市研究及实践进行讨论,并提出展望。

2 比较城市研究的历史发展 2.1 比较城市研究的概念与内涵“比较”是实证社会科学研究的基础概念[10],比较研究则是一种常用研究范式。Bendix认为,比较研究通过寻求普遍规律来解释社会现象[11],任务是辨别社会行为规律的差异性,强调比较研究的主体具有普遍性和特殊性特征[12]。Keating认为,比较研究通过设定某一共同的标准进行检验,有助于发现研究对象在结构上和文化上的差异[13]。总体而言,比较意味着研究两个及以上事件的过程、格局以及机理,发现其中的相似性或差异性规律。

比较城市研究将比较的概念及方法运用到城市研究领域,即比较预先定义的单元,并基于理论前提(如什么是城市,城市环境的核心和特征如何)进行分析[14]。Ward认为,比较城市研究致力于描述、解释出现在不同社会单元(区域、城市、邻里等)的经济、政治、社会文化现象,并实现理论构建[15]。McFarlane将比较城市研究的内涵拓展为一种研究策略和思维方式,认为比较研究在城市知识和理论的产生过程中具有关键性作用[4]。当前的比较城市研究领域具有突出的跨学科性质,其发展具有历史沉淀和累积性。

2.2 比较城市研究的发展历程比较城市研究兴起于1940年代。在此期间,人类学和社会学研究大量采用比较方法,对城市地理学产生较大影响。在该时期,城市社会生态范式的实证范围不断扩大,受到沃思“城市作为一种生活方式”的思想影响,主要探讨城市贫困问题[16, 17],城市研究开始运用比较思维,促进比较城市研究的兴起。进入1970年代,因为可用来检验理论,城市比较研究快速发展,很快进入鼎盛时期[18]。在马克思主义理论影响下,大量基于资本主义或社会主义视角的城市比较研究涌现出来。同时,对欠发达地区城市研究的持续深入也推动了相关研究发展。这一时期的比较研究强调模式和规则,在对城市政治经济问题的探讨方面引入了跨国家比较的视角[19],创造了基于跨国比较的城市研究流派[20]。但是,自1980年代中期以来,比较城市研究的发展逐步趋缓。一方面,全球被划分为发展中国家和发达国家,这种划分限制了不同类别城市之间的比较。另一方面,由于后现代主义和后结构主义思潮的兴起,动摇了作为比较城市研究基础的部分认识论假设[21]。尽管这一时期比较研究方法在城市领域中持续发挥作用,但已被其它研究所边缘化。

进入新世纪,政治、经济、社会等各种信息与资源的空间流动持续加强:有关城市理论、发展策略等知识的传播更为广泛;城市政策或发展模式开始出现全球尺度的传播和移植[22];城市转型中出现的问题和冲突受到全球性响应。同时,“全球城市”(世界城市)研究出现前所未有的研究热潮。在此背景下,比较城市研究开始与世界系统理论和研究方法相联系,对全球各类城市进行等级分类和对比分析,例如,英国拉夫堡大学的研究团队(GaWC)基于经济指标将世界城市分为“α类世界城市”,“β类世界城市”[23]。尽管这类研究在一定程度上限制了城市研究的范围[24],但有效促进了比较城市研究的复兴。

同时,面临全球城市化的背景,传统城市理论与当前多元且快速变化的城市化之间存在脱节的问题。那些曾被边缘化的城市因其独特的城市化发展模式而动摇传统的欧美解释范式。面对这一轮的认识论危机[1],西方城市研究领域产生大量批判性城市理论,试图重塑城市理论。其中,“后殖民城市主义”理论提倡城市研究的“去中心化”,呼吁关注“普通城市”和地方经验[25]。同时,他(她)们拒绝南/北半球城市的二分法,强调城市理论应该“取消隔离”[4],将南半球城市化实践中产生的知识纳入城市理论构建整体范围之内。这一“后殖民城市主义”转向为比较城市研究的复兴提供了契机,学者们将更加广泛的城市作为研究对象,通过比较的视角挖掘各种城市的多元特性,概括城市的普遍规律,进而推动了城市理论的“民主化”[9]。

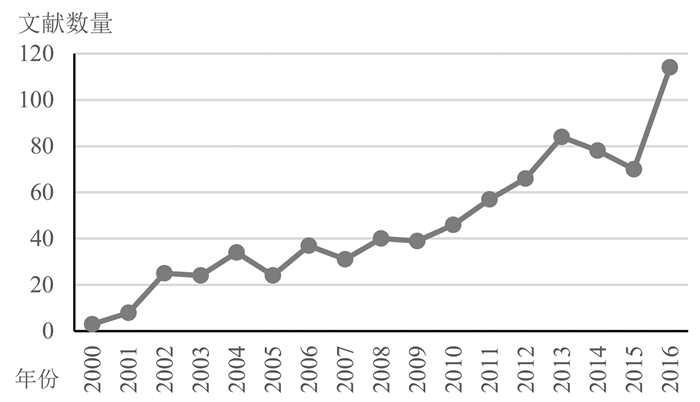

3 比较城市研究的总体概况 3.1 数据与方法本文数据来源于科学引文索引(Web of Science)中的核心数据集,以comparative urbanism和comparing cities为主题词进行搜索,研究领域限定为urban study,时间跨度为2000—2016年,截止2016年12月,共搜集到780篇相关文献(被引文献36124篇)(图 1)。引文分析软件CiteSpace通过对特定学科领域文献进行计量分析来探寻科学知识发展的关键路径及知识转折点,并通过可视化的图谱展现学科知识的研究热点、前沿、趋势[26]。本文结合CiteSpace工具对搜集的文献进行科学知识图谱分析,从而对2000年以来比较城市研究的最新进展进行整体把握①。

|

图 1 比较城市研究文献发表量(2000—2016) Fig.1 The Increasing Number of References on "Comparative Urban Study" during 2000—2016 |

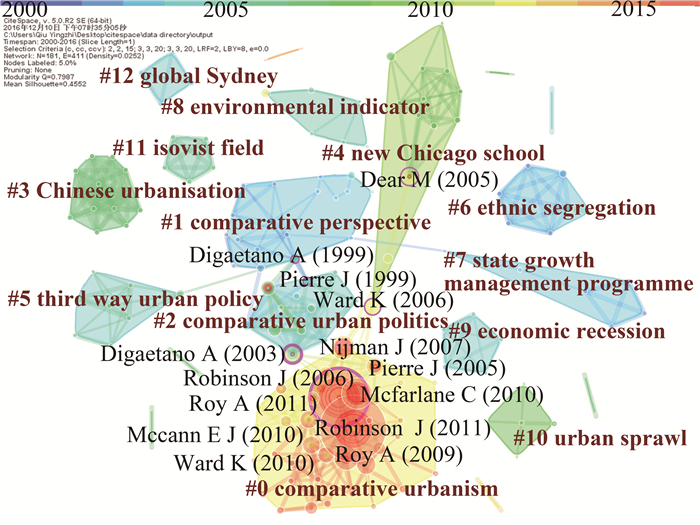

文献共被引分析通常用来探索学科的知识基础及研究前沿。将被引文献作为分析对象,共得到181个节点、411条连接关系,Modularity Q为0.7987、Mean Silhouette为0.4552②。在共被引文献数量大于等于4的尺度下,比较城市研究可以聚为13类(图 2),图中节点面积越大表示引用率越高,节点外围颜色代表相应的引文时间,节点间连线表示共被引文献间相互引用关系,联系较强的节点形成聚类,聚类颜色越红则表示距今时间越近。当代比较城市研究的主要推动者有伦敦大学学院的Jennifer Robinson、杜伦大学的Colin McFarlane、迈阿密大学的Jan Nijman、加利福尼亚大学的Anaya Roy等学者,他们所著的文章被引率居首,且是引发研究突变的关键节点(表 1)。

|

图 2 文献共被引网络聚类图 Fig.2 The Clusters of Co-cited References Network |

| 表 1 引用率前5位比较城市研究文献概述 Tab.1 Top 5 Cited References on Comparative Urban Study |

对所得13类的施引文献和被引文献进行分析归纳,进一步将其概括为城市理论、城市政策制度、城市化发展、城市问题、城市环境这5大研究领域(表 2)。其中,城市理论涵盖比较城市主义、比较视角、新芝加哥学派三个聚类,基本覆盖了2000年以来的时间跨度,包含了Jennifer Robinson等主要推动者大量的经典文章,是比较城市研究中的重点及前沿,主要探讨当代城市理论的不足,并尝试通过建立比较的视角对其进行修正。

| 表 2 比较城市研究的主要方向 Tab.2 Main Study Fields of Comparative Urban Study |

比较城市研究的复兴得到了大量实证研究的支持。城市政策制度领域涉及内容广泛,比较不同的政治体制、发展政策对城市的影响[27],近年来较为关注政策移植,探讨不同制度下城市互相借鉴的可能性[22, 28]。城市化发展是南半球城市研究领域的重要议题,通过比较城市化发展的不同背景、模式,分析城市化或特定城市现象的异同性及其形成机制,诸如大都市、郊区增长及管理等问题[29]。

而中国以其特有的政治、经济背景以及快速的城市化进程成为城市化发展领域中备受关注的案例[30, 31]。大规模的城市化引起了全球性的城市问题,并展现出多元化的空间表征,社会隔离、内城衰退、无序蔓延、贫民窟等问题始终是各国学者和决策者共同面对的难题[32, 33]。

在人本主义思想的盛行下,城市环境议题成为焦点,这类研究多通过建模来评估比较不同城市的土地利用模式、公共绿地、开敞空间[34, 35],旨在推进绿色、低碳的可持续发展。

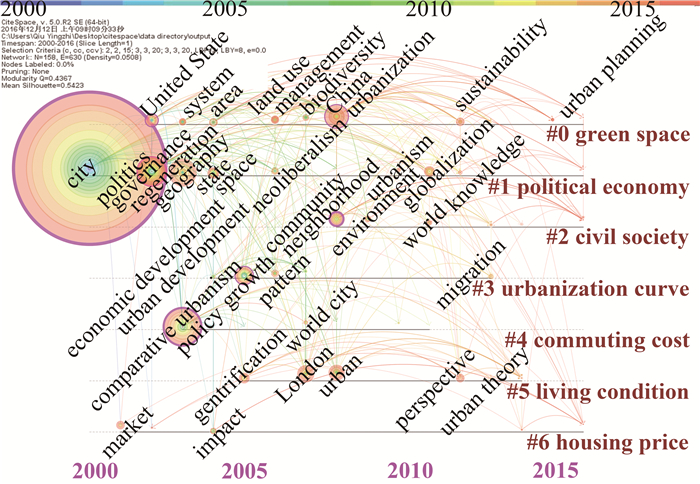

3.3 热点研究领域关键词分析能够展现学科的研究热点和发展趋势。本文直接选取文献关键词作为分析对象,得到181个节点、411条连接关系,Modularity Q为0.4367、Mean Silhouette为0.5423 (图 3)。除去城市、空间等表示时空话题的关键词外,引用率较高的分别为政策、治理、中国、城市化、增长;突发性较高的关键词包括全球化、政治经济、移民、环境、比较视角、中国。关键词之间的关系较为紧密,可以聚为7类,分别为绿色空间、政治经济、公民社会、城市化曲线、通勤成本、居住环境、住房价格。

|

图 3 文献关键词时间线视图 Fig.3 The Timeline of Keywords |

比较城市研究的热点关键词呼应了知识结构中概括的五大研究方向:①关注传统城市理论的缺陷,提倡比较城市主义,构建比较城市理论;②在城市政策制度方面,注重新自由主义、全球化、国家作用对城市产生的差异性影响,以及不同城市的具体政策和管治方法;③城市化发展方面,聚焦不同的城市、经济发展模式;④城市问题涉及社区、邻里、绅士化、移民等问题的比较;⑤城市环境方面,关注城市系统运转、城市生态环境、住房条件,强调借鉴优秀的城市规划对提高环境质量具有促进性作用。

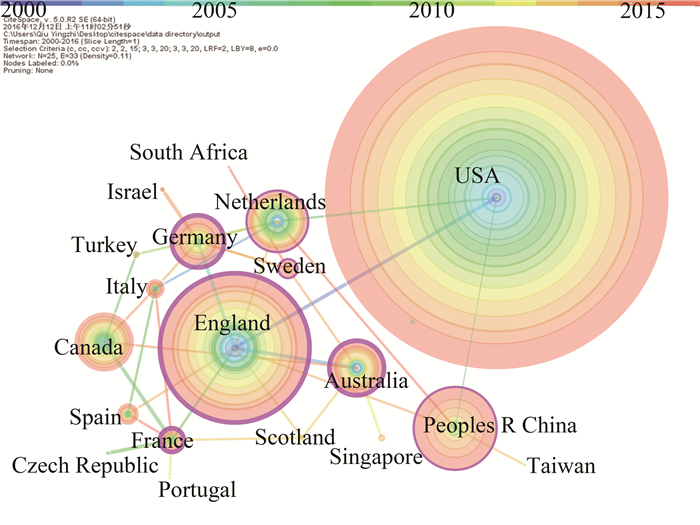

3.4 跨国合作网络通过对引文作者附属的国别(地区)分析得到25个节点,33条连接关系(图 4)。尽管比较城市研究强调南半球城市理论与实践的重要性,但来自欧美国家的学者引文数量占总量的85.6%,其中,美(34.9%)、英(15.0%)两国占据半壁江山。中国大陆的发文量占8.6%,位列第三位,说明中国学者的国际学术地位有了重要提升。

|

图 4 国家(地区)合作网络图 Fig.4 Networks of Cited References by Countries/Regions |

长久以来,由于不同类型城市之间无法比较的内在假设,以及比较研究较为严格的方法论,限制了比较城市研究的范围。作为批判性城市理论,对于传统城市理论的探讨以及比较城市研究认识论重构、方法策略发展是当代比较城市研究的核心内容,对推动城市研究发展而言具有紧迫性[36],值得进一步详细探究。

4.1 对传统理论的批判 4.1.1 现代性和发展主义逻辑的问题城市研究的历史是一部现代化和发展主义的历史。工业革命以来,人们开始将工业化城市和现代化经验联系起来,认为现代性的实践是高度城市化的、先进的、合理的,而传统的实践是乡村的、原始的、不合理的。这一认识造成了所谓的现代性城市与非现代性城市的对立及不可比性。发展主义理论继而产生,认为非现代性的地区是欠发达的,且需要通过发展来赶超先进地区。就城市而言,非现代性地区的情况表现为有限的基础设施,缺乏资本注入,非正规的建设路径与经济活动,相关规划缺位,人口增长与经济发展失衡,外部依赖过强等。在此背景下,城市模式被“标签化”:发达/欠发达、资本主义/社会主义、南半球/北半球等标签广泛存在。可见,作为城市研究的基础,这些现代主义和发展主义逻辑认为各类城市之间不具可比性,这种思想束缚了城市比较研究的发展[5]。

同时,这种城市类型化的认识使得比较城市研究趋于狭隘。首先,欧美中心主义开始出现。这类研究通常基于欧美城市理论,并以欧美城市为主要研究对象,仅将其他地区的城市作为参照。其次,城市研究更倾向于同类比较,使得比较研究(包括相似性和差异性)局限在寻找相似性或既存可用的解释中[37],忽略作为新知识与经验生产重要途经的差异性对比研究。沿此思路,比较研究陷入了范式城市主义(paradigmatic urbanism),将某个城市作为范例或普遍性的解释框架(通常是欧美城市或诸如东京等全球城市),以洛杉矶学派最为典型。这些研究否定了南半球城市能够改变城市知识结构和城市理论的可能,具有表面性,而且缺乏启发性[38]。

4.1.2 传统理论在研究尺度方面的局限如何构建比较单元(尺度)是比较城市研究的核心问题,但传统的研究对尺度的认识和处理存在很多局限[27]。首先,以往的比较研究通常以国家尺度及其属性(如地域大小、经济发展水平、人口数量、体制、文化等)开展比较。一方面,以国家作为比较单元缺乏准确性,国家属性难以完全匹配比较单元的特征。另一方面,1970年代中期以来,在后福特主义、新自由主义影响下,弹性化、竞争导向的生产策略使得特定的城市或区域在资本积累、地缘政治中地位日益突出;经济全球化的推进使得地方直接同全球生产体系相链接,“地方—全球网络”、“全球地方化”等术语不断增加,弱化了国家这一尺度的地位[39]。这些特定区域、城市、部门均呈现出多样化特征,并不能以国家尺度来表征或代表。

其次,传统理论认为尺度具有稳定的垂直等级体系(国家、区域、城市、街道、邻里等等),特定的社会空间进程(例如全球化、城市化、区域化等)只会发生在具化的尺度中。基于这一认识,比较研究往往会将某个等级尺度(行政等级)作为比较的单元[40, 41]。但是不同国家对应的同一行政等级所包含的单元属性往往具有较大的差异性,难以进行直接对比。同时,当前尺度的不断重组使得尺度的垂直等级体系逐渐瓦解,尺度间的组织形式趋于马赛克式,而传统比较研究对于尺度间等级体系的有界性、稳定性的假设,忽略了所有尺度的相互重叠和动态变化[39]。

第三,传统理论往往将比较的单元视为地图上预先设定的、固定的、封闭的单元[42]。地理学的近年发展,尺度内涵正由固定的地理单元拓展到动态的社会建构的尺度,尺度重构、尺度政治已经成为当前人文地理学的重要研究主题,尺度被视为结构性力量和人类实践之间博弈的动态变化的结果,甚至作为一个社会空间实践的策略场所[43]。以往的比较城市研究很少关注尺度间联系网络,也很少尝试说明不同的城市重构中尺度重组的政治经济解释,而厘清这些问题将超越传统强调等级性、地域性的尺度认知。

4.1.3 传统城市认识论的局限性学界通常以人口规模、行政单元对城市进行界定,这种定义以地域主义(territorialism)为基础,即认为所有社会关系建立在封闭且离散的地域单元中[1]。基于这一认识,比较城市研究往往假定了城市的封闭性、离散性,脱离城市之间的相互联系网络。如Savitch和Kantor将城市划分为第一、第二等级来研究其经济特性,并假定不同等级的城市属性相互分离[44]。近年来,随着全球化的深化,新国际劳动分工的日益成熟,跨国资本的不断渗透和信息通讯技术的革命性进展,所有城市都处在全球化进程之中,城市通过经济、政治、社会、文化等不同的网络互相连接,超越了城市的物理界限[24]。基于地域主义的传统比较研究忽略了城市的开放性、联系性,限制了比较城市研究进一步发展。

4.2 比较城市研究的理论探索与建构 4.2.1 世界性的城市理论城市理论的再定位以及比较城市研究复兴的过程需要适应当前全球尺度的城市化背景,即将所有的城市均作为理论和实践生产的场所来“重塑社会—科学知识前进的路径”[36]。因此,首先要打破不同类别城市不可比的假定。城市的类别化往往从特定的管治结构、经济发展、文化等特定层面假定不同类别城市或地区的异同性或等级层次,而这些片面的假设会强烈地影响对某些城市的认知,限制对城市未来发展可能性的想象。“普通城市”理论指出,每一个城市都是普通且复杂的,充满创造性和发展潜能,通过对比分析普通城市的发展路径、日常实践能够拓展理论生产的循环[5]。同时,部分欧美主流的城市理论所依托的案例地也有局限,对于许多南半球城市而言并不具有普适性,需要进行地方化检验。比较研究通过借鉴后殖民主义研究中“去殖民化”的理念,拒绝将南半球经验视为“例外”,呼吁拓展比较城市研究实证案例的地理范围,以全球所有的城市作为理论来源的场所[45],探索修正和整合多元城市理论的路径,试图超越现代性、发展主义的框架,从而构建世界性的城市理论。

4.2.2 多元化的比较单元尺度的相互重叠意味着比较城市研究不能够理所当然地以某个等级作为比较单元,需要以特定的分析目标为导向,寻找“功能匹配”(城市地位、市场的自由程度、政府权利大小等)的单元进行比较[46]。随着地方—全球联系的增强,尺度的重组不断加剧,比较的单元更具延展性,采用大到超国家尺度的跨国共建区域(例如跨国城市群、自由贸易区),小到城市以下的尺度(开发区、社区),并探究这些尺度作为比较单元的政治经济内涵,能够更好地解释当代多元社会空间的转型路径及机制。

尺度并非是地域上绝对的、固定的实体单元,需通过其与尺度网络中的横向、纵向连接,相对地理解某一尺度的历史轨迹、制度组织、空间功能、发展动力[45]。例如Glick-Schiller运用相对尺度方法比较巴黎(法)、达拉斯(美)、哈雷(德)跨国移民的联系网络和合作机制,将其作为城市“尺度的创作者”(scale-makers) [47]。特定城市现象同样可以作为城市研究的比较单元,以此探索同一现象产生的不同机制和多元效应[46]。例如西班牙和拉美城市的绅士化过程与欧美传统的绅士化理论具有较大差异[48];门禁社区在非洲南部城镇(温特和克(纳米比亚)、马普托(莫桑比克)、开普敦(南非))广泛传播,这些新的城市开发理念与地方发展互动,塑造了独特且重复的城市形式[49]。另外,许多城市的特定层面的发展受相同过程或因素的影响(管治制度、经济全球化、管理技术等),因而能够以其自身的特点作为比较的单元。例如,在美国影响下的东南亚城市郊区设计的比较[50],经济全球化下不同城市大规模发展项目的比较[51]等。因此,当前比较城市研究强调脱离传统假设中的固定的地域形式,强调尺度的社会建构、相关性、动态性,比较的单元不再局限于国家或城市的尺度。

4.2.3 联系性的城市明确如何理论化“城市”是比较城市研究的前提[20],任何比较城市研究都应该拒绝将城市理解为离散的、封闭的单元[15]。城市的历史和发展受到无数联系网络的影响,Amin和Graham将所有的城市看作是“多元的空间、时间与关系网络”的组合体[25],这种联系性超越了城市的物理界限,并将城市置于更广泛的全球联系网络中,包括文化、政治、城市设计、城市规划、非正规贸易、宗教影响、金融、制度联系等方面[52]。以联系的视角进行比较研究,有助于将广泛的城市纳入同一话题的范畴。通过追踪城市间的联系,能够探索不同历史和环境对城市发展或人们行为的影响。如Hart通过追踪台湾与南非的资本、生产联系,发现大量台湾工业家因响应后种族隔离(late-apartheid)工业激励政策选择在南非夸祖鲁—纳塔尔省(KwaZulu-Natal)投资生产,他试图分析在这一网络下,农村剥夺对多个小工业化城镇的影响[53]。Theodore则发现美国的散工通过学习许多南美国家的政策实践形成了一套组织模式[54]。

同样,城市所处的联系网络本身成为比较研究的重要对象。全球城市研究开始注重联系性数据的分析(航空数据、通讯数据等),认为比较城市联系的强度和可达性,以及其在网络中的位置是目前理解全球化下城市的主要方法[55];城市政治层面的比较研究同样开始用城市之间的联系网络建构分析的框架,关注政策移植性以及不同制度的城市互相学习的过程[22]。Söderström认为,通过分析联系网络能够解释其对不同的案例地产生的相似或具有差异性的影响,他比较了河内(越南)的政治和发展网络以及瓦加杜古(非洲布基纳法索)的经济和投资网络,分析相应的关系网络使这两座城市分别发展的路径[56]。总之,当代比较城市研究开始注重全球不同地区的社会空间发展转型的相互联系的轨迹,将开放性、联系性作为研究的前提。值得注意的是,城市间的联系是多方向性的,并不局限于从发达国家到发展中国家。

4.3 城市比较的研究策略比较城市研究作为一种能够发现城市理论(或实证研究)的假设、局限、特殊性的策略[4],需要通过大量跨理论文化的实证研究去认识多元的城市空间或过程,从而完善城市理论。比较城市研究的发展历程中已经涌现多种研究策略(表 3)。其中,Tilly基于城市间差异性和相似性的不同组合,归纳出适用于不同情况的4种比较研究策略:个案比较、普遍化比较、包含比较、变量选择比较[57],成为传统比较研究重要的方法。在对传统比较研究理论进行批判与反思的基础上,当代研究者开始注重城市的多样性、联系性、过程性,相继发展比较研究的新策略。

| 表 3 比较城市研究的策略 Tab.3 Strategies of Comparative Urban Study |

McMichael从历史和联系性的角度出发,在包含比较方法的基础上吸收了全球系统理论,发展了“合并比较”策略[58]。其将个体的分析单元置于整体系统中进行比较分析,认为这些个体单元在多元的历史进程中不断联系,并在系统中相互塑造并彼此依赖。例如,比较资本主义系统中不同城市的城市化路径。Nijman提出“多元个体比较法”,即通过一个特定案例与其他多个案例的比较来深入理解这一案例的特殊性和普遍性,有助于探讨某一条件如何通过不同的方式在不同的城市背景下产生特定结果,从而促进规律的概括及理论的重构[59]。联系性比较策略注重城市相互联系的轨迹—不同的城市如何在发展中互相影响,彼此塑造—旨在突破以往两个案例相似性和差异性的研究。Ward强调该策略在政治层面以及理论构建的应用,呼吁通过联系性比较策略进行实证研究及理论创新[15]。

5 讨论与展望比较研究致力于修复传统城市理论,批判以欧美为中心的城市理论及研究范式,拓展城市、尺度等传统概念的内涵,强调在新理论建构中纳入更广泛的城市化经验,因而得以快速复兴并成为研究热点[60]。无论比较的对象是城市、特定的城市现象、城市化过程,或城市间联系,都有益于城市化经验的互相借鉴以及新城市理论的构建[61]。

国内城市领域的比较研究尚不多见,主要涉及:①对特定城市层面进行多城市比较和评估(诸如公共服务设施、智慧城市建设、城市竞争力等);②全球性城市建设比较(如上海与纽约的比较等);③城市规划、设计的案例借鉴。国内的比较城市研究通常以服务城镇化建设为目标,通过国内或国内外城市间的比较,总结城市建设的缺陷并吸取先进建设理念或经验。对比此轮西方比较城市研究思潮,国内研究多为实证(案例),把比较作为一种研究视角,而非一种批判工具,并不深究比较研究的基础认识论、方法论,也很少将本土特色的城市化经验转化为世界性的城市理论。因此,建议国内学者加强比较城市研究的理论建设,一方面更好地吸取全球性的城市理论及发展经验,为新型城镇化建设助力,另一方面将中国30多年的城市化经验进行理论化及世界化。

此外,比较城市研究复兴之路适才启程,面临认识论和方法论的诸多困境,研究范式仍在构建中。另外,比较城市研究在呼吁城市理论的地方化和去中心化的同时需要避免陷入新的二元分割和城市研究范式[62];由于来自多样化的城市实践均会被纳入研究范围,世界性的比较方法也会使理论建立的过程及理论本身更具不确定性[46]。Storper和Scott批判这一研究过于强调“地方化”,且缺乏坚实的理论基础[63]。尽管比较城市研究一向是个难题,但在接下来的城市研究浪潮中是不可或缺的重要研究领域[64]。21世纪的比较城市研究格局如何[5]?尚需城市研究者合作共推。21世纪中国的比较城市研究能否兴旺发展?将呈现何种格局?则需广大同仁共同努力。

注释:

① CiteSpace工具的设置Time Slicing:1Year;Node Types:Cited Reference/Key Words/Country;Selection Criteria(c,cc,ccv):2,2,15;3,3,20;3,3,20;其他采用默认设置。

② Modularity用于评价网络模块化程度,Q大于0.3表示网络社团结构是显著的;Mean Silhouette用来衡量网络同质性,0.5以上表示聚类结果是合理的。

| [1] | Brenner N. Theses on urbanization[J]. Public Culture, 2013, 25(1): 85-114. |

| [2] | Robinson J. Global and world cities:A view from off the map[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2002, 26(3): 531 DOI:10.1111/ijur.2002.26.issue-3 |

| [3] | Roy A, Ong A. Worlding Cities:Asian Experiments and the Art of Being Global[M]. Chichester, West Sussex; Malden, MA: WileyBlackwell, 2011: 1-26. |

| [4] | McFarlane C. The comparative city:Knowledge, learning, urbanism[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2010, 34(4): 725-742. DOI:10.1111/ijur.2010.34.issue-4 |

| [5] | Robinson J. Ordinary Cities:Between Modernity and Development[M]. London: Routledge, 2006: 3. |

| [6] | 中国人民共和国国家统计局. 2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2016-02-29)[2016-12-16]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html. [National Bureau of Statistics of China. Statistical communiquéof the People's Republic of China on the 2015 national economic and social development[EB/OL]. (2016-02-29)[2016-12-16]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html.] |

| [7] | GaWC. The world according to GaWC 2012[EB/OL]. (2014-01-13)[2016-12-16]. http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html. |

| [8] | 中国国际友好城市联合会. 世界各国与我国建立友好城市关系一览表[EB/OL]. 2016-12-16]. http://www.cifca.org.cn/Web/WordGuanXiBiao.aspx. [China International Friendship Cities Association. A list of sister cities between China and other countries[EB/OL]. 2016-12-16]. http://www.cifca.org.cn/Web/WordGuanXiBiao.aspx.] |

| [9] | McFarlane C, Robinson J. Introduction experiments in comparative urbanism[J]. Urban Geography, 2012, 33(6): 765-773. DOI:10.2747/0272-3638.33.6.765 |

| [10] | Swanson G. Frameworks for comparative research: Structural anthropology and the theory of action[M]//Vallier K. Comparative Methods in Sociology: Essays on Trends and Applications. Berkeley, CA: University of California Press, 1971: 141-202. |

| [11] | Bendix R. Concepts and generalizations in comparative sociological studies[J]. American Sociological Review, 1963, 28(4): 532-539. DOI:10.2307/2090069 |

| [12] | Grimshaw A D. Comparative sociology: In what ways different from other sociologies[M]//Armer M, Grimshaw A D. Comparative Social Research: Methodological Problems and Strategies. London: Wiley, 1973: 3-48. |

| [13] | Keating M. Comparative Urban Politics:Power and the City in the United States, Canada, Britain and France[M]. Aldershot: Edward Elgar, 1991: 11. |

| [14] | Walton J. Comparative urban studies[M]//Armer J M, Marsh R M. Comparative Sociological Research in the 1960s and 1970s. Leiden: E. J. Brill, 1982: 22-39. |

| [15] | Ward K. Towards a relational comparative approach to the study of cities[J]. Progress in Human Geography, 2010, 34(4): 471-487. DOI:10.1177/0309132509350239 |

| [16] | Lewis O. Comparisons in cultural anthropology[M]//Thomas W L Jr. Yearbook of Anthropology (1955). Chicago: The University of Chicago Press, 1955: 259-292. |

| [17] | Hausner P M, Schnore L F. The Study of Urbanisation[M]. London: John Wiley&Sons, 1965: 503-517. |

| [18] | Pickvance C G. Comparative urban analysis and assumptions about causality[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1986, 10(2): 162-184. DOI:10.1111/ijur.1986.10.issue-2 |

| [19] | Berry B J L. Comparative Urbanization:Divergent Paths in the Twentieth Century[M]. New York: St.Martin's Press, 1981. |

| [20] | Walton J. Political economy of world urban systems: Directions for comparative research[M]//Walton J, Masotti L H. The City in Comparative Perspective: Cross-National Research and New Direction in Theory. London: Sage, 1976: 301-314. |

| [21] | Nijman J. Introduction:Comparative urbanism[J]. Urban Geography, 2007, 28(1): 1-6. DOI:10.2747/0272-3638.28.1.1 |

| [22] | McCann E. Urban policy mobilities and global circuits of knowledge:Toward a research agenda[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2011, 101(1): 107-130. DOI:10.1080/00045608.2010.520219 |

| [23] | GaWC. The world according to GaWC 2000[EB/OL]. (2009-02-20)[2017-05-19]. http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2000t.html. |

| [24] | Robinson J. Urban geography:World cities, or a world of cities[J]. Progress in Human Geography, 2005, 29(6): 757-765. DOI:10.1191/0309132505ph582pr |

| [25] | Amin A, Graham S. The ordinary city[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1997, 22(4): 411-429. DOI:10.1111/tran.1997.22.issue-4 |

| [26] | 李杰, 陈超美. CiteSpace:科技文本挖掘及可视化[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016: 2-7. [Li Jie, Chen Chaomei. CiteSpace:Text Mining and Visualization in Scientific Literature[M]. Beijing: Capital University of Economics&Business Press, 2016: 2-7.] |

| [27] | Savitch H V, Kantor P. City business:An international perspective on marketplace politics[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1995, 19(4): 495-512. DOI:10.1111/ijur.1995.19.issue-4 |

| [28] | Clarke N. Actually existing comparative urbanism:Imitation and cosmopolitanism in north-south interurban partnerships[J]. Urban Geography, 2012, 33(6): 796-815. DOI:10.2747/0272-3638.33.6.796 |

| [29] | Carruthers J I. The impacts of state growth management programmes:A comparative analysis[J]. Urban Studies, 2002, 39(11): 1959-1982. DOI:10.1080/0042098022000011317 |

| [30] | Lin G C S. Chinese urbanism in question:State, society, and the reproduction of urban spaces[J]. Urban Geography, 2007, 28(1): 7-29. DOI:10.2747/0272-3638.28.1.7 |

| [31] | Wu F. Emerging Chinese cities:Implications for global urban studies[J]. The Professional Geographer, 2016, 68(2): 338-348. DOI:10.1080/00330124.2015.1099189 |

| [32] | Slater T. North American gentrification?Revanchist and emancipatory perspectives explored[J]. Environment and Planning A, 2004, 36(7): 1191-1213. DOI:10.1068/a368 |

| [33] | Catalan B, Sauri D, Serra P. Urban sprawl in the Mediterranean?Patterns of growth and change in the Barcelona metropolitan region 1993-2000[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 85(3/4): 174-184. |

| [34] | Lewis G M, Brabec E. Regional land pattern assessment:Development of a resource efficiency measurement method[J]. Landscape and Urban Planning, 2005, 72(4): 281-296. DOI:10.1016/j.landurbplan.2004.03.011 |

| [35] | Fisher-Gewirtzman D, Wagner I A. The spatial openness index:An automated model for three-dimensional visual analysis of urban environments[J]. Journal of Architectural and Planning Research, 2006, 23(1): 77-89. |

| [36] | Connell R. Southern Theory:Social Science and the Global Dynamics of Knowledge[M]. Cambridge: Polity, 2007: 195-232. |

| [37] | Kantor P, Savitch H V. How to study comparative urban development politics:A research note[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2005, 29(1): 135 DOI:10.1111/ijur.2005.29.issue-1 |

| [38] | Beauregard R A. City of superlatives[J]. City and Community, 2003, 2(3): 183-199. DOI:10.1111/cico.2003.2.issue-3 |

| [39] | Brenner N. Restructuring, rescaling and the urban question[J]. Critical Planning, 2009, 16(4): 61-79. |

| [40] | Sellers J M. Re-placing the nation:An agenda for comparative urban politics[J]. Urban Affairs Review, 2005, 40(4): 419-445. DOI:10.1177/1078087404272673 |

| [41] | Pierre J. Comparative urban governance:Uncovering complex causalities[J]. Urban Affairs Review, 2005, 40(4): 446-462. DOI:10.1177/1078087404273442 |

| [42] | Denters B, Mossberger K. Building blocks for a methodology for comparative urban political research[J]. Urban Affairs Review, 2006, 41(4): 550-571. DOI:10.1177/1078087405282607 |

| [43] | Peck J. Political economies of scale:Fast policy, interscalar relations, and neoliberal workfare[J]. Economic Geography, 2002, 78(3): 331-360. DOI:10.2307/4140813 |

| [44] | Savitch H V, Kantor P. Cities in the International Marketplace:The Political Economy of Urban Development in North America and Western Europe[M]. Princeton: Princeton University Press, 2002: vii. |

| [45] | Robinson J. Thinking cities through elsewhere:Comparative tactics for a more global urban studies[J]. Progress in Human Geography, 2016, 40(1): 3-29. DOI:10.1177/0309132515598025 |

| [46] | Robinson J. Cities in a world of cities:The comparative gesture[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2011, 35(1): 1-23. DOI:10.1111/ijur.2011.35.issue-1 |

| [47] | Schiller N G. A Comparative relative perspective on the relationships between migrants and cities[J]. Urban Geography, 2012, 33(6): 879-903. DOI:10.2747/0272-3638.33.6.879 |

| [48] | Janoschka M, Sequera J, Salinas L. Gentrification in Spain and Latin America:A critical dialogue[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2014, 38(4): 1234-1265. DOI:10.1111/ijur.2014.38.issue-4 |

| [49] | Morange M, Folio F, Peyroux E, Vivet J. The spread of a transnational model:'Gated communities' in three Southern African cities (Cape Town, Maputo and Windhoek)[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2012, 36(5): 890-914. DOI:10.1111/ijur.2012.36.issue-5 |

| [50] | Dick H W, Rimmer P J. Beyond the third world city:The new urban geography of Southeast Asia[J]. Urban Studies, 1998, 35(12): 2303-2321. DOI:10.1080/0042098983890 |

| [51] | Moulaert F, Rodriguez A, Swyngedouw S. The Globalized City:Economic Restructuring and Social Polarization in European Cities[M]. Oxford: Oxford University Press, 2003: 9-28. |

| [52] | Merrifield A. The politics of the encounter and the urbanization of the world[J]. City, 2012, 16(3): 269-283. DOI:10.1080/13604813.2012.687869 |

| [53] | Hart G. Disabling Globalization:Places of Power in Post-apartheid South Africa[M]. Berkeley: University of California Press, 2003. |

| [54] | Theodore N. Closed borders, open markets: Day laborers' struggle for economic rights[M]//Leitner H, Peck J, Sheppard E. Contesting Neoliberalism: Urban Frontiers. New York: Guilford, 2007: 250-265. |

| [55] | Derudder B, Witlox F, Taylor P J. United States cities in the world city network:Comparing their positions using global origins and destinations of airline passengers[J]. Urban Geography, 2007, 28(1): 74-91. DOI:10.2747/0272-3638.28.1.74 |

| [56] | Söderström O. Cities in Relations:Trajectories of Urban Development in Hanoi and Ougadougou[M]. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014: 31-170. |

| [57] | Tilly C. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons[M]. New York: Russell Sage Foundation, 1984: 87-139. |

| [58] | McMichael P. Incorporating comparison within a world-historical perspective:An alternative comparative method[J]. American Sociological Review, 1990, 55(3): 385-397. DOI:10.2307/2095763 |

| [59] | Nijman J. Place-particularity and "deep analogies":A comparative essay on Miami's rise as a world city[J]. Urban Geography, 2007, 28(1): 92-107. DOI:10.2747/0272-3638.28.1.92 |

| [60] | Scott A J, Storper M. The nature of cities:The scope and limits of urban theory[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2015, 39(1): 1-15. DOI:10.1111/ijur.v39.1 |

| [61] | Robinson J. New geographies of theorizing the urban: Putting comparison to work for global urban studies[M]//Parnell S, Oldfield S. The Routledge Handbook on Cities of the Global South. London: Routledge, 2014: 57-70. |

| [62] | Peck J. Cities beyond compare[J]. Regional Studies, 2015, 49(1): 160-182. DOI:10.1080/00343404.2014.980801 |

| [63] | Storper M, Scott A J. Current debates in urban theory:A critical assessment[J]. Urban Studies, 2016, 53(6): 1114-1136. DOI:10.1177/0042098016634002 |

| [64] | Dear M. Comparative urbanism[J]. Urban Geography, 2005, 26(3): 247-251. DOI:10.2747/0272-3638.26.3.247 |