2. 东北财经大学 旅游与酒店管理学院, 大连 116025;

3. 曲阜师范大学 历史文化学院, 曲阜 237165

2. School of Tourism and Hotel Management, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China;

3. College of History and Culture, Qufu Normal University, Qufu 273165, China

旅游体验作为旅游世界的硬核,对于旅游学科发展和产业实践至关重要。国外对旅游体验本质的研究主要围绕本真性议题展开。麦肯奈尔认为旅游体验是旅游者离开自身所处的虚假世界去寻找客观真实的过程[1]。特纳吸收人类学理论,认为旅游体验本质上是一种朝圣,具有“阈限”、“共睦态”等典型的仪式特征。在此基础上,格雷本发现游客体验状态存在神圣到世俗的两极,继而将旅游体验的本质由“神圣游程”泛化为“世俗仪式”[2]。后来,表演和凝视理论的引入将对旅游体验的关注引向表征领域[3]。而关于旅游表演的舞台化、旅游凝视的历史性与社会性等讨论,都贯穿着本真性体验这条主线。

相较而言,国内对旅游体验本质的研究侧重于旅游者自身。谢彦君最早关注了游客体验的反结构心理[4],并提出旅游体验的目的在于追求愉悦,以及旅游世界、旅游场、等范畴与命题,构筑了旅游体验的基本框架[5]。在此影响下,国内的旅游体验研究取得一定进展。潘海颖认为,旅游体验的核心价值在于审美[6]。赵刘等认为,体验是主体在与客体直接关系中产生的意识结果,是作为体验流而呈现给主体的[7]。马凌、朱竑在研究旅游世界概念时,特别强调了旅游者的价值建构和主观体验色彩[8]。这些研究,坚守了人的主体性传统,认为人们进行旅游这种休闲活动时,相对于客观的事实判断,更看重主观的感知,因此“真”让位于“美”,认知让位于情感。这种认识和研究取向,深受中国现实情境和人文传统的影响。就此,赵红梅曾对中国的大众旅游能否与西方的本真性议题“存在文化编码和价值判断上的可理解性和可沟通性”进行了反思[9]。王宁也指出,本真性体验问题在中国语境下表现出审美化倾向[10]。

其实,在本真性之外,西方旅游学界对旅游体验也进行着新的思考。一是非表征理论的兴起。该理论不关心表征,而是关心日常生活所具有的表演性的呈现(presentations)、展览(showings)和表现(manifestations)[11]。表征理论将旅游世界中的物事、关系和人置于客观化的境地,但旅游现象是在具体的情境中发生的,人的行为具有意义属性,并随环境不断变化。因此应从人的内部、从人与环境的互动中去研究旅游,将被表征的旅游现象重新拉回事实现场。非表征理论以其对“不仅是认知的或非认知的体验和运动”[12]的关注,为旅游体验研究指出了新的方向[13, 14]。

二是对旅游凝视理论的反思。视觉虽在旅游体验中具有重要作用,但也只是获取体验的一种方式,旅游这一行为恰恰解放了日常生活中被遗忘和禁锢的其他感官[15]。因此,应通过“多样性的肉体和感觉实践”而不是视觉和话语去理解旅游体验[16]。在这种反思下,旅游体验研究从单纯的视觉凝视转向多感官及身体本身的研究。“具身化与情感”成为当前旅游研究的七大主题之一[17]。

Veijola首先批判了旅游研究中身体的缺席,并认为旅行的动力源于将身体沉浸于环境中的欲望[18]。随后陆续有学者专门对旅游者的各种感官体验进行了研究[19]。Waitt和Duffy通过研究节事中的游客体验发现,听是神经的、心理的和文化的过程,倾听的方式对于节日空间的意义和体验的形成具有重要作用[20]。与视觉的抽象品质相比,嗅觉提供了一个与环境之间的直接接触。如芳香可以激起对地方的记忆,有助于保持地方感,并且在建构和维持主要的社会品味的区隔上起到重要作用[21]。Obrador Pons通过民族志方法研究了游客在海滩日光浴和沙堡建造之中的触觉表演,并认为这是游客获得愉悦的主要来源[22]。除了感官体验以外,躯体本体感觉和肌肉动觉体验也得到了关注。Chronis指出,本体感觉指在物理舞台上的位置和姿势感知,运动觉是对手臂、肌肉等个人身体运动的感觉,它们与感官感觉一起构成了旅游舞台化中的身体—空间维度的基础[23]。正是这三种感觉的结合使体验中的身体能够在旅游对象物中产生身临其境的感受,获得更真实和具象化的体验。

但是,对整体的身体体验的研究还很不充分。人对世界的感觉,不仅依靠视听和其他感官,而是整个身体向对象世界的全方位敞开。虽然越来越多的研究认识到,任何一种感官不会与其他感官相分离,而是处于持续的相互联系和张力之中,但对于这个参与旅游的感知、意动的身体,对于体验中“以体去验”的属性,还缺乏更为系统的认识[24]。这与旅游研究中偏重于感官知觉,而对感受、情绪、情感和认知的具身化重视不够有关。

身体理论的发展为旅游体验本质的探究提供了新的可能;国内的研究具有重视人的主观体验的传统,但没有明确提出身体问题;国外的研究开始关注人的某些感官体验,但作为一个整体的、感觉的身体还极少得到审视。在这种理论推动和现实观照下,本文开展以徒步旅行文本为分析单位的扎根理论研究,试图探究:作为整体的、活生生的身体在旅游体验中展现何种风貌,它是如何介入旅游体验的,旅游体验又具有什么样的本质规定性。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法当前旅游体验领域的实证研究,多从既有的概念、命题出发,进行自上而下的演绎论证,通常解决的是旅游体验的类型、实现方式、影响因素等问题,对于旅游体验的本质问题很少,也很难提供有效的回答。对于“旅游体验是什么”这种元问题的探究,需要扎根于具体现象和情境之中,通过自下而上的方式进行归纳、抽象。另外,从整体的身体的视角进行旅游体验研究还不多见,旅游体验中的身体表现和作用还有待探索。这两个方面的现实对研究方法的契合性提出了较高要求。鉴于扎根理论本身特别强调植根于资料之中的理论建构,尤其适用于面向较新领域的探索性研究[25],因此,选择其作为本课题的研究方法。

扎根理论由Glaser和Strauss于1967年提出,以理论建构为宗旨,在系统收集资料的基础上,通过编码寻找反映社会现象的核心概念以及概念间的联系,从下往上建立实质理论[26]。该方法强调研究中的开放性和理论敏感,注重材料和编码间的不断比较。其中编码分为开放性编码、主轴编码和选择性编码,是对原始资料逐渐进行概念化、范畴化和理论化的过程。本文按照扎根理论架设的系统分析程序,借助质性软件MAXQDA开展研究。

2.2 数据来源以徒步旅游者发表的网络游记以及第三方对旅游者的访谈材料为分析单位。游记的选择标准:① 样本点来源广泛,涉及旅游线路具有代表性,并涵盖不同性别、年龄群体;② 文字记录详实,表述完整,具有较高点击率和回复量;③ 关注普通旅游者,回避接受旅游地和旅行网站等赞助的游客所写文本,保持客观性。两位研究者先分别进行网上查阅和筛选,得到游记文本96篇。然后共同讨论,最终确定26篇,主要来源于穷游网、8264、磨房等主流户外旅游网站以及新浪博客等影响力大的自媒体平台。访谈材料选择了穷游网“访谈”和微信公众号“行李”所做的关于徒步旅游者的访谈共计6篇。两类文本共计32篇,涉及游客有女性17位,男性15位,年龄覆盖40后至90后。旅游目的地分布在中国、新西兰、美国、英国、法国、德国、瑞士、尼泊尔、印度、巴基斯坦、秘鲁等5个大洲的11个国家。样本确定后,将每个文本单独编号,输入到MAXQDA分析软件,其中28篇用于编码分析,4篇(Y4、Y18、Y25、F2)用于理论饱和度检验。样本具体特征见表 1。

| 表 1 样本基本信息 Tab.1 Basic Information about Sample |

首先进行概念化。严格按照贴近材料的原则,对原始文本逐句阅读和分析,并在编码中注意使用原始代码。经过两次编码和多次比较修正,最终提取960个基本概念。然后进行范畴化。确定概念的意义和属性,根据语义和逻辑关系将相关概念聚拢在同一类属之下,并对各类属进行抽象命名。共形成24个范畴,分别为:反抗社会规训、展示身体技术、唤醒身体意识、多感官参与、审美快感体验、肉体痛感体验、情绪交错场、独立的自我、延展的身体、熟悉的陌生人、亲切的自然、磨练身心、丰富认知、净化心灵、整体生成、自找苦吃、苦中作乐、苦尽甘来、节点表征、线性表征、在途隐喻、行为隐喻、他者景观化、反身观照。开放性编码举例如表 2。

| 表 2 开放性编码示例 Tab.2 Opening Coding Examples |

本阶段对开放性编码中相互独立的范畴进一步归类。将上阶段形成的范畴带回资料现场,进行持续性的分析和比较。主要依据并列、因果等逻辑关系探究范畴之间可能存在关联的线索,进而完成聚类和范畴命名。通过分析,24个范畴进一步归纳为7个主范畴,分别为:唤起体验、浸入体验、共在体验、生成体验、逆向选择、仪式表征、反身观照。各主范畴与下位范畴的逻辑关系以及各范畴的关系内涵如表 3所示。

| 表 3 主轴编码形成的主范畴 Tab.3 Primary and Corresponding Domain |

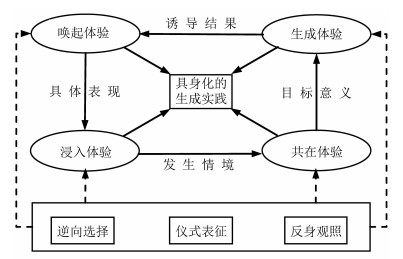

根据主范畴的基本涵义,识别出其间存在的典型关系结构,如图 1。以此为基础,发展出能够串联、描述整个旅游现象的故事线。即,旅游者在徒步旅行中经历身体意识的唤起体验、身心的浸入体验、与外在世界的共在体验和自我的生成体验,这些体验主要通过游客自愿的逆向选择行为、自发的仪式表征行为和自省的反身观照行为获得。

|

图 1 主范畴的典型关系结构 Fig.1 Typical Relationship Structure of Primary Domain |

具体而言,日常生活世界的世俗压力使人迈向旅游世界,由此产生的是旅游者从“身体缺场”到“身体出场”的转变,个体感觉到久违的、活生生的身体存在;身体意识被唤醒之后,个体开始自由地沉浸于旅游对象物之中,以获取身心一体的畅爽感受;在这种明显的个体体验之后,游客的身体边界开始延展,扩展到与自己须臾不离的徒步装备,与自己产生互动关系的他人,以及作为审美对象和情境要素的自然世界;伴随这种共同在场的体验,模糊了的身体边界开始收缩,推动自我意识回归,最终体会到身心修复、完善和成长的饱满的生成体验。

各种体验之间存在相互联系。对生成体验的渴望是游客进行唤起体验的推进动力,唤起体验则是前者的推动结果;浸入体验是身体意识被唤醒之后的具体表现,唤起体验因而构成了浸入体验的前提;共在体验为个体浸入体验的展开提供了具体情境,同时个体的沉浸状态也利于共在体验的达成;生成体验为共在体验提供了一个意义中心,个体的生成体验是在个体与整个旅游世界共同在场的情况下得到的。

3.3.2 发现核心范畴根据以上故事线描述的旅游故事,将徒步旅游体验理论化为“具身化的生成实践”,作为该研究的核心范畴。四种体验都是围绕这种具身参与的生成实践展开的,不同的体验方式通过服务于具体的体验类型,最终促进“生成”目标的达成。该核心概念能起到统领各主范畴的作用。

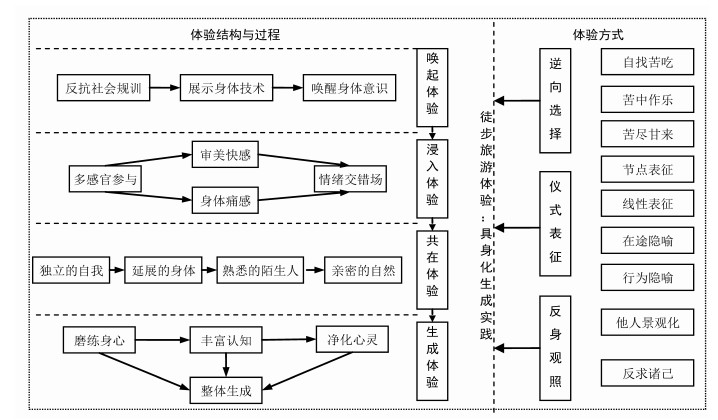

4 模型构建与讨论经过对留存的文本做饱和度检验,没有产生新的范畴,说明已经达到理论饱和。然后围绕核心范畴和故事线,构建起徒步旅游体验整体模型,如图 2。

|

图 2 具身化的生成实践:徒步旅游体验模型 Fig.2 Embodied Practice to Becoming: A Model of Trekking Tourism Experience |

徒步旅游始于身体意识的唤起,主要通过反抗社会规训、展示身体技术和激发身体意识三种形式逐次递进展开。

反抗社会规训。日常社会中存在一种对人的制约、管辖和统治机制,人成为权力操纵的对象[27]。而旅游世界正是一个“没有噪音尾气,没有勾心斗角,没有恭维应酬”的所在。因此人们为卸除日常生活中承受的压力,规避世俗社会,将外出旅游视为对社会规训的抗争。在这种旅游中,“徒步并肩负所有的装备,张弛进退由自身控制,可全身心的投入自然”(Y21),因此,每个人在决定进行徒步旅游的那一刻,拉开了身体出场的大幕。

展示身体技术。身体技术的概念由莫斯提出,指“一个又一个社会的人们以传统的方式懂得了使用他们自己身体的方法”[28],它由一套特定的身体运动或形式组成,靠训练和教育的方式习得,并服务于特定的功能或目标。徒步对身体素质有较高的要求,讲究徒步过程中的技巧,因此需要在旅程开始之前进行必要的训练,并配置专业的旅行装备。此时旅游者完全围绕自我的身体做准备工作。

激发身体意识。旅游者开始踏上征程,通过行走、爬升、翻越等躯体活动,留下“脚步声声”,“感觉体内的生命力在循环不息地流动”,身体意识被个体的主观努力所唤醒。同时,艰险的路途给身体造成的麻烦,如摔倒、受伤、失温、高原反应、迷路等,使徒步者产生呼吸沉重、举步维艰、汗如雨下等肉体反应,对个人身体意识起到被动唤醒的作用。

4.1.2 身临其境:徒步旅游的浸入体验浸入体验是旅游者进入旅游世界,以身体线性移动和身体感官的充分调动为基础,获得审美愉悦和肉体痛感的交错变化,相应产生多种情绪和情感的交织变换而与当下情境深度融合的过程。

多感官参与。进入旅游世界后,充分调动眼、耳、鼻、手、口等感觉器官,进行视觉、触觉、听觉、嗅觉等方面的综合把握,是旅游者获得浸入体验的前提和基础。

审美快感体验。旅游者置身于原始、野性、宁静、壮美的自然景观,俯观仰察,产生惊叹、震撼等情感反应,从而陶醉于景色之中,获得审美愉悦。相比其他旅游中从一个景点到一个景点的跳跃,徒步旅游中的身体是线性移动的。随着身体的流动,“路上的景致会不断变换”,可以享受“横看成岭侧成峰”的独特体验。

肉体痛感体验。与审美愉悦形成鲜明对比的是肉体痛感体验。受地理环境、天气条件等影响,徒步游客必将会遭受身体上的痛苦。但他们会主动寻找和享受徒步旅行中的肉体之痛,通过劳累、艰苦、危险、煎熬甚至折磨等痛感体验,体会到强烈的身体实在感。这从反方向上刺激了身体感知,加深了个人的浸入体验。

情绪交错场。身体是与情感联系最紧密的空间尺度[29],审美快感和身体痛感的交错并存,使徒步中的身体成为一个高密度的“情感异质空间”。通过编码分析,游客体验到的积极情绪多达21种,消极情绪也有14种,这些情绪表现涵盖了人类情绪图谱的绝大部分②。“一遍又一遍,我依然能清晰的看到那些天的苦与乐、笑与泪、期待与梦想、绝望和崩溃。”(Y22)寻求旅程中各种情绪体验的高强度、高密度交错变换是浸入体验中最吸引游客的所在。

4.1.3 感同身受:徒步旅游的共在体验共在体验是旅游者在清晰的自我意识下逐渐扩展身体边界,获得与旅行装备、他人和自然界等交融共处、彼此同在的经历。

独立的自我。相对于日常生活纷繁的人事纠葛,旅游世界使人重新产生清晰的身体边界,作为“个体的我”的意识首先得到张扬。但是,徒步游客并“不是抵触社会的孤独者”,其自我独立是共同在场的辩证,也是走向共在体验的逻辑起点。

延展的身体。随着旅游的深入,旅游者的身体边界开始扩展,延伸到与游客身体紧密联系的旅游装备上。有的“不到破得不成样子了”绝舍不得丢下自己的鞋子,有的认为背包“好像吸铁石一般,拥有永恒的引力”。个中原因,可从梅洛—庞蒂的分析中窥得:“盲人的手杖对盲人来说不再是一件物体……手杖的尖端已转变成为有感觉能力的区域,增加了触觉活动的广度和范围,它成了视觉的同功器官”[30]。更进一步地说,旅游者对各种装备如数家珍,不仅是因为它们具有“同功器官”的功能而被视为物质身体的一部分,更因为朝夕相伴、产生感情而对社会身体起到建构作用。

熟悉的陌生人。起初,徒步游客与当地人和其他徒步者是一种陌生关系,但很容易消除隔阂发展为熟人关系。从简单的人际交流、相互感染到相互鼓励、相互帮助,游客将身体边界相互开放,促进共同在场感的形成。诚如旅游者所言:“人生就是这么奇妙,有的人相识多年却常常相顾无言,有的人即使只是擦肩而过却能迅速感受到彼此心灵的契合。”(Y23)

亲密的自然。将走向自然描述为“回归”,将景观做拟人化看待,视自然为亲密的朋友和伙伴。如这位游客的叙述:“可以如此的肆无忌惮,如此的贴近自然,我可以肆意的在野花丛中打滚,在草地上奔跑,对着大山呐喊,欢快的哼着没调的小曲,呼吸带着露水味儿的空气,迎接透过树叶洒下的阳光。”(Y6)这种旅游体验显示着与大自然亲密接触的欲求,个人的身体边界已经完全消融在自然之中,拥有的只是“你沉浸在自然之中,大地也拥有你”的共融体验。

4.1.4 身心一体:徒步旅游的生成体验生成体验是旅游者沉浸于旅游世界,通过磨练身心、丰富认知和净化心灵等实现自我更新、自我发展与自我创造的过程。

磨练身心。通过挑战具有难度和刺激性的徒步活动,有利于体力、耐力等身体素质的增强。而且其间伴随着顽强坚持、自我激励等个人意志方面的磨练,旅程完成后会收获巨大的成就感和自信心,促进坚韧品格的形成。

丰富认知。徒步旅游中的每一步都是自己的亲身经历,有助于游客全方位、真实地感受到客观世界。“走路可以清除你身体里所有的杂质,包括狭隘感、自豪感,唯独留下了强烈的好奇心。这时你就是一个孩子,对一切都充满了求知的欲望”。(F5)

净化心灵。徒步旅游可以补偿日常生活带来的心理匮缺,治愈特殊事件产生的心理伤痛,让人在与山水相观照的过程中涤除烦恼、放松神经、倾听己心、提升境界。如一位游客写道:“我对雪山有种特殊的敬畏,因为世间最高的是雪山,最纯洁的也是雪山,在这里心灵能得到净化。”(Y14)作者欣赏雪山时,震惊于其高其白,进而将之比附于人类心灵的纯洁高远,体现了中国传统中“山水比德”的自然美学思想。

整体生成。相比某一方面的完善,徒步旅游带给人的更多的是“自由而全面的发展”,具体表现为转换生活方式、重新发现自己、激发无限潜能、改变人生等综合性体验。徒步旅行让人认识到,“我还是一个未完成状态下的我”,因而勇于承受徒步对自己的塑造和改变。

4.2 徒步旅游体验的具体方式 4.2.1 逆向选择良好的路况、美丽的风景无疑会给旅游者带来美好体验,但也可能产生“因为路比较容易的原因,所以风景感觉也就一般”的感觉。地形的艰难,天气的多变,一个人的孤独,身心的疲惫,最后往往会转化成一种正向体验。对于徒步游客来说,痛苦与其说是快乐的反面,不如说是达到快乐的必由之径。

自找苦吃。不畏旅途中的危险和困难,即使道路艰险、行程单调、天气恶劣,也能够勇于前行,甘于承受旅行带来的身体痛苦,将“自虐”视为难得的个人经历。许多人认为,“与挣扎和枯燥相处,就是路”,并在“生命在于折腾,且作且珍惜”的调侃中乐此不疲。

苦中作乐。“偶尔的阴雨和风雪给我的旅行增加别样的味道”,他们乐观、灵活地看待旅程中的困难和糟糕经历,善于将不利条件转化为有利因素,通过自我调适将消极情绪转化为积极情绪,追求“痛并快乐着”的独特经历。像驴友引用的海子的“风上面是风,天空上面是天空,道路前面还是道路”这句诗那样,悄然将原诗表达的没完没了的折磨带来的绝望,转化成积极拥抱的一种坚持和希望。

苦尽甘来。驴友的自找苦吃并不是一味地冲动,他们清楚的知道,徒步旅行中的痛苦“都是用来交换美景和奇遇的货币”。他们相信阳光总在风雨后,虽然“身在地狱”,但是“心在天堂”,付出之后得到的回报才值得珍惜和品味。

4.2.2 仪式表征徒步旅游者会注重旅行的神圣意味,并且将旅途所见以及一些日常行为赋予象征意义,从而获得旅途中的仪式感。其仪式表征方式可细分为节点表征、线性表征、在途隐喻以及行为隐喻等。

节点表征。旅游者对徒步旅程的起点、中点、终点,地标、里程碑等节点看得都极为重要。如有游客途经大马士革,认为来到了“世界长距徒步者心中的耶路撒冷和麦加”;有游客登上一座山峰,认为是“自己爬上的人生最高点”。在这些旅途节点上,旅游者通常会进行拍照留念、盖纪念章、购买证书等纪念活动。因为每一个节点都表征着自我身体的曾经在场,因而具有无法取代的仪式象征意义。

线性表征。旅游者会用各种方式详细记录自己的徒步轨迹,且要善始善终地走完全程。“长途跋涉后抵达终点的那种感觉,就像是画成了一个圆,这种圆满是体质上的,更是精神上的。”(Y13)不同于其他旅游形式中从一个景点到一个景点的时空跳跃,徒步旅行中的身体可以清晰地定位于连续的时间刻度和空间坐标上,形成一个不间断的时空隧道。它表征着一步一步、脚踏实地的亲身经历,象征着实实在在、须臾不离的历史存在感,因此被看做一场有始有终、升华人生的“通过仪式”[31]。

在途隐喻。将“在路上”赋予不走平常路、超越平凡生活等象征意义,将旅途中不断行走的过程比喻为人生中无尽的经历,甚至将徒步旅行视为生活方式,将出发视为回家,沉浸于在路上的感觉。如“我不想做别人做过的事,不想重复别人的路。”(Y2)对这位游客而言,在路上象征着“不走寻常路”,当身体踏上了旅途,新的生活也随之开启。

行为隐喻。有的徒步旅行具有鲜明的宗教意味,如在藏区的转山旅行,作为一种“拜谒”和“朝圣”行为,称得上真正的“神圣旅程”。更多的时候,徒步者会将旅行中的身体作为表演的载体,通过一些日常行为展示象征意义,构建一个世俗世界的神圣旅程:

从这里“跳河”是AT徒步者的传统。AT还有很多其它奇葩传统:从最南端的斯布林格山捡一块石头,一直背到卡塔丁再扔掉;在半程的哈勃港吃一桶半加仑的冰淇淋,等等。(Y2)

“跳河”、“捡石头”等行为,其真正的能指已远远超出字面意思。这种从宗教仪式向世俗仪式的过渡,是科恩笔下“意义中心”的转移,那个中心由外在之物转为内在的自己,由远方的彼在转为切身的此在。正是在此意义之上,驴友才会宣称:“这是一种洗礼,是一种朝圣,是一场成人礼”。

4.2.3 反身观照反身性(reflexivity)指人作为一种观念性的动物,能够“反过来针对”自身并监控其自身行动的能力[32]。观照指静观世界以智慧照见事理,具有审美和反思的双重意味。徒步旅游中的反身观照,是一种从外部体验到内部体验的转换过程,体现为他人景观化和反求诸己两种形式。

他人景观化。旅游者会将凝视的目光由自然景观转向与自己共在的他人:“我们就坐在这里发呆,静静的看那些游客或骑马,或爬山上来看梦想中的禾木;看那些在村里溜达的游客寻找自己感兴趣的活动。”(Y24)

无论是陌生的游客、当地人,还是自己的旅伴,对徒步者来说,他人的身体被掩去了物质性,成为符号集散地,身体活动继而被看做舞台中的表演,能够去凝神观照、侧耳倾听。在日常生活中,这种情况是很难发生的,旅游情境推动了对他人身体由漠视到景观化的转变。

反求诸己。游客通过类比、联想等方式,由外在景观推及自身,引发对世间道理的体悟和对自我的追问与反思。“走在大自然里,满眼是树木是高山是灌木,我们已经变成渺小再渺小的一个动物了”,壮丽的自然就像一面镜子,照见自身的卑微和渺小。有时,他们甚至会思考人与自然、社会和自我的关系如何在荒野之中“重新解构和升华”。一如这位驴友的感触:“旅途中偶或有这样的瞬间既熟悉又陌生,好像可以跳出自己这个躯体以外,来看自己和这个世界。”(Y9)

5 徒步旅游体验的实质经由扎根理论分析,从原始材料中“浮现”(emerging)出一个理论命题——“旅游体验的本质:具身化生成实践”。

首先,身体在徒步旅游体验中起到关键作用。如身体理论家希林所说,“我们都以自己的身体展开行事,我们的生命体验必然是以自己的身体为中介的”[33]。具体表现为:在唤起体验中,反抗社会对自我的压制,强化徒步需要的身体技术,唤醒身体意识,由身体缺场转为身体在场;在浸入体验中,充分调动各种身体感觉器官,在审美快感和肉体痛感的交织中获得丰富的情绪感知;而共在体验则建立在自我身体边界不断延展,以至完全融于自然之中的基础上;不论磨练身心还是净化心灵,生成体验都是紧紧围绕旅游者自我的身体进行建构的。就体验的方式来说,逆向选择行为体现的是身体之苦到精神之乐的反结构;仪式表征离不开各种身体象征和行为隐喻;反身观照则完全聚焦于自我反思性主体之上。

这种旅游体验中的身体表现可概括为“具身化”(embodiment)。“具身化”在各学科中的译法略有不同,如社会学中称为“身体体现”,地理学中译为“具象化”,心智哲学中甚至将其译为“体验”。其内涵为:第一,认知依赖于经验的种类,这些经验来自具有各种感知运动的身体;第二,这些个体的感知运动能力自身内含在一个更广泛的生物、心理和文化的情境中[34]。旅游体验的这种具身化是一种身体与世界之间的持续性关联,能够通过弥合消除主观与客观间的二元对立。

其次,徒步旅游体验指向一种活生生的个体生成。各种体验的最终落脚点,各个体验方式的目标指向,都聚焦于旅游者个体的生成,即从肉体到精神、从物质到社会等各个层面的自我更新、自我发展与自我创造。它追求身心一体的圆融之境,给那个“未完成状态下的我”提供一种新的再生产机制。

这种个体生成回应了瓦雷拉的“自创生”(autopoiesis)理念。该理论认为,生命体与环境的相互作用最终是为了实现生命体的自创生组织。生命体之所以能够在变化的环境中生存下来,在于其与环境的相互耦合过程,而不是达尔文意义上的生物对环境的“适应”。生命体是组织闭合(closure)的,它的组织产物即是它自身,然而组织闭合并不代表它是物质能量闭合的,在这个意义上它对于环境又是开放的[34]。在旅游世界中,“生命体自身结构”即是旅游者的身体,与环境“相互作用”、“相互耦合”体现于浸入体验和共在体验之中,而“组织闭合”和“能量开放”,恰可阐释从“独立的自我”到“亲密的自然”过渡中的身体边界问题。作为自成系统的人,徒步者以自身的身体机能为基础,与新奇、复杂的旅游世界相互作用,从而进行自体的生成。

第三,徒步旅游体验具有实践属性。旅游体验以“身心一体”为旨归[35],说明其包含心理感受和身体行为双重含义。而从身心一元论的身体观来看,旅游体验在最根本上是一种身体实践,是旅游者的物质身体和精神身体面向旅游世界的对象性活动。“走上这条路,是我这一生做过的最错误也最正确的事。我把这一切写在脚印里,背在肩膀上,烙在记忆中。它们成为了我,塑造了我,改变了我。”(Y2)旅游世界未必是“诗意地栖居”之所,但会是积极的自我生成之域。从“存在”(being)到“生成”(becoming)的跳跃,就此指明旅游体验的本质:生动的“具身化生成实践”。

6 结论第一,徒步旅游体验本质上是一种具身化生成实践,即旅游者通过具体身体的参与,与旅游情境深度融合,寻求个体完善与成长的对象性活动。具身化是徒步旅游体验的典型特征,生成是旅游体验的最终目标指向,实践则是旅游体验的行为属性。

第二,徒步旅游体验由唤起体验、浸入体验、共在体验和生成体验构成,各体验间存在一定时间线性关系和相互联系。徒步旅游始于身体意识的唤起体验,主要通过反抗社会规训、展示身体技术和激发身体意识三种形式逐次递进展开;浸入体验是旅游者以身体线性移动和身体感官的充分调动为基础,获得审美愉悦和肉体痛感的交错变化,相应产生多种情绪和情感的交织变换的过程;共在体验是旅游者在清晰的自我意识下逐渐扩展身体边界,获得与旅行装备、他人和自然界等交融共处、彼此同在的经历;生成体验是旅游者沉浸于旅游世界,通过磨练身心、丰富认知和净化心灵等实现自我更新、自我发展与自我创造的过程。

第三,徒步旅游体验具有逆向选择、仪式表征和反身观照三种典型方式。逆向选择指游客主动尝试痛苦、挫折等负向体验并进而转化成正向体验的能力。仪式表征指旅游者注重旅行的神圣意味,将旅途所见以及一些日常行为赋予象征意义,从而获得旅途中的仪式感,具体包括节点表征、线性表征、在途隐喻和行为隐喻。反身观照是一种从旅游世界外部体验到旅游者内部体验的转换过程,体现为他人景观化和反求诸己两种形式。

在旅游体验中,作为整体的身体解除了规训和压制,展现出生动鲜活的样貌。它既有个体性(独立的自我),又有社会性(共在中的身体);既是肉体身体(肉体痛感体验),也是现象身体(审美快感体验);既被表征和隐喻(仪式表征),也通过主观去建构(反身观照)。基于这种身体的多维面向,旅游者被遮蔽的主体性得以凸显,并在旅游世界中获得新的时间和空间向度,迈向持续的生成之域。

徒步旅游作为徒步这种前现代身体使用方式与旅游这种现代身体使用方式的结合体,与一般旅游既有共性又有差异。本文基于徒步旅行文本得出的“实质理论”能在何种程度上向旅游体验“一般理论”扩展,还有待更深入的理论思考和实践检验。但这种具身本体论[36]的视角无疑对旅游体验的本质提出了新的解释,有利于推动未来对旅游体验的过程、机制和评价方面的研究回归旅游者这一主体,并围绕身体叙事这一理念,为体验产品的设计和开发提供更多有益的启示。

注释:

① 按照扎根理论贴近现实、回到材料的原则,模型讨论紧密结合原始文本进行,引用的文本若为完整语句则在其后注明所属编号,未做完整引用的不再标注。

② 罗素绘制的情绪图谱,见彭聃龄主编《普通心理学》第369页,北京师范大学出版社,2004。

| [1] | MacCannell D. Staged authenticity:Arrangements of social space in tourist settings[J]. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603. DOI:10.1086/225585 |

| [2] | 纳尔什·格雷本. 人类学与旅游时代[M]. 赵红梅, 等译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009: 371-385. [Graburn N. Anthropology and the Age of Tourism[M]. Zhao Hongmei, et al, trans. Guilin:Guangxi Normal University Press, 2009:371-385.] http://www.bookask.com/book/1283964.html |

| [3] | Urry J. The Tourist Gaze(the 2nd Edition)[M]. London: Sage Press, 2002: 3. |

| [4] | 谢彦君. 论旅游的现代化与原始化[J]. 旅游学刊, 1990, 5(4): 49-51. [Xie Yanjun. Research on the modernization and original tourism[J]. Tourism Tribune, 1990, 5(4): 49-51. ] |

| [5] | 谢彦君. 旅游体验研究——一种现象学的视角[M]. 天津: 南开大学出版社, 2005: 16-188. [Xie Yanjun. Study on Tourist Experience:A Perspective from Phenomenology[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2005: 16-188.] |

| [6] | 潘海颖. 旅游体验审美精神论[J]. 旅游学刊, 2012, 27(5): 88-93. [Pan Haiying. On aesthetic spirit of tourist experience[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(5): 88-93. ] |

| [7] | 赵刘, 程琦, 周武忠. 现象学视角下旅游体验的本体描述与意向构造[J]. 旅游学刊, 2013, 28(10): 97-106. [Zhao Liu, Cheng Qi, Zhou Wuzhong. The ontology description and intention construct of tourism experience under phenomenology perspective[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(10): 97-106. ] |

| [8] | 马凌, 朱竑. 旅游研究中建构主义方法论的合法性基础及其方法应用——兼议旅游世界的本质[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 100-107. [Ma Ling, Zhu Hong. Establishing the legitimacy of constructivist methodology and methods in the study of tourism:On the essence of tourism world[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 100-107. ] |

| [9] | 赵红梅, 董培海. 回望"真实性"(authenticity)(下)——一个旅游研究的热点[J]. 旅游学刊, 2012, 27(5): 13-22. [Zhao Hongmei, Dong Peihai. Review of authenticity(Ⅱ):A hot spot in tourism study[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(5): 13-22. ] |

| [10] | 王宁. 旅游伦理与本真性体验的文化心理差异[J]. 旅游学刊, 2014, 29(11): 5-6. [Wang Ning. Tourist ethics and cultural and psychological differences about authenticity[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(11): 5-6. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.11.002] |

| [11] | Thrift N. The still point:Resistance, expressive embodiment and dance[M]//Pile S, Keith M (Eds.). Geographies of Resistance. London:Routledge, 1997:124-151. |

| [12] | Nash C. Performativity in practice:Some recent work in cultural geography[J]. Progress in Human Geography, 2000, 24(4): 653-664. DOI:10.1191/030913200701540654 |

| [13] | Giovanardi M, Lucarelli A, Decosta P L. Co-performing tourism places:The "Pink Night" festival[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 44: 102-115. DOI:10.1016/j.annals.2013.09.004 |

| [14] | Fergusona S, Veer E. 3-2-1 bungy:A typology of performance styles[J]. Annals of Tourism Research, 2015, 55(5): 61-76. |

| [15] | 李拉扬. 旅游凝视:反思与重构[J]. 旅游学刊, 2015, 30(2): 118-126. [Li Layang. Tourist gaze:Rethinking and reconstructing[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(2): 118-126. ] |

| [16] | Obrador Pons P. Being-on-holiday:Tourist dwelling, bodies and place[J]. Tourist Studies, 2003, 3(1): 47-66. DOI:10.1177/1468797603040530 |

| [17] | Cohen E, Cohen S A. Current sociological theories and issues in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(4): 2177-2202. DOI:10.1016/j.annals.2012.07.009 |

| [18] | Veijola S, Jokinen E. The body in tourism[J]. Theory, Culture and Society, 1994, 11(3): 125-151. DOI:10.1177/026327694011003006 |

| [19] | Van Hoven B. Multi-sensory tourism in the Great Bear Rainforest[J]. Journal of the Association of Icelandic Geographers, 2011, 25: 31-49. |

| [20] | Waitt G, Duffy M. Listening and tourism studies[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 37(2): 457-477. |

| [21] | Dann G, Jacobsen J K S. Tourism smellscapes[J]. Tourism Geographies, 2003, 5(1): 3-25. DOI:10.1080/1461668032000034033 |

| [22] | Obrador-Pons P. Building castles in the sand:Repositioning touch on the beach[J]. The Senses and Society, 2009, 4(2): 195-210. DOI:10.2752/174589309X425139 |

| [23] | Chronis A. Moving bodies and the staging of the tourist experience[J]. Annals of Tourism Research, 2015, 55: 124-140. DOI:10.1016/j.annals.2015.09.008 |

| [24] | Matteucci X. Forms of body usage in tourists' experiences of flamenco[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 41(7): 29-43. |

| [25] | 陈向明. 社会科学中的定性研究方法[J]. 中国社会科学, 1996(6): 93-102. [Chen Xiangming. Qualitative research methods for the social sciences[J]. Social Sciences in China, 1996(6): 93-102. ] |

| [26] | 冯健, 吴芳芳. 质性方法在城市社会空间研究中的应用[J]. 地理研究, 2011, 30(11): 1956-1969. [Fen Jian, Wu Fangfang. The application of qualitative research method in urban socio-spatial structure research[J]. Geographical Research, 2011, 30(11): 1956-1969. ] |

| [27] | 米歇尔·福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 三联书店, 2003: 154. [Foucault M. Discipline and Punish[M]. Liu Beicheng, Yang Yuanying, trans. Beijing:SDX Joint Publishing Company, 2003:154.] |

| [28] | 林晓珊. 反思性身体技术:一项汽车与身体的扎根理论研究[J]. 社会学研究, 2013(6): 144-168. [Lin Xiaoshan. Reflexive body techniques:A study on auto and body based on grounded theory[J]. Sociological Studies, 2013(6): 144-168. ] |

| [29] | 陶伟, 王绍续, 朱竑. 身体、身体观以及人文地理学对身体的研究[J]. 地理研究, 2015, 34(6): 1173-1187. [Tao Wei, Wang Shaoxu, Zhu Hong. The body, the view of body, and the study of body in human geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(6): 1173-1187. ] |

| [30] | 莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 190. [Maurice Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception[M]. Jiang Zhihui, trans. Bejing:Commercial Press, 2001:190.] |

| [31] | Cohen E. Backpacking:Diversity and change[J]. Tourism And Cultural Change, 2003, 1(2): 95-110. DOI:10.1080/14766820308668162 |

| [32] | 皮埃尔·布迪厄, 罗克·华康德. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 2004: 39. [Bourdieu P, Wacquant L D. An Invitation to Reflexive Sociology[M]. Li Meng, Li Kang, trans. Beijing:Central Compilation &Translation Press, 2004:39.] |

| [33] | 克里斯·希林. 身体与社会理论[M]. 李康, 译. 北京: 北京大学出版社, 2010: 21. [Schilling C. The Body and Social Theory[M]. Li Kang, trans. Beijing:Beijing University Press, 2010:21.] |

| [34] | 陈巍, 徐燕, 郭本禹, 等. 心智科学时代的"赫尔墨斯":弗朗西斯科·瓦雷拉[J]. 自然辩证法通讯, 2012, 34(2): 94-102. [Chen Wei, Xu Yan, Guo Benyu, et al. A "Hermes" in the era of mind science:Francisco Varela[J]. Journal of Dialectics of Nature, 2012, 34(2): 94-102. ] |

| [35] | 谢彦君. 基础旅游学(第三版)[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2011: 242. [Xie Yanjun. Tourism Studies(the 3nd Edition)[M]. Beijing: China Tourism & Travel Press, 2011: 242.] |

| [36] | Small J, Darcy S, Packer T. The embodied tourist experiences of people with vision impairment:Management implications beyond the visual gaze[J]. Tourism Management, 2012, 33(4): 941-950. DOI:10.1016/j.tourman.2011.09.015 |