2. 河南理工大学能源经济研究中心, 焦作 454000

2. Energy Economic Research Center, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China

1979年代,西方国家大规模的绅士化运动对世界各国的城市发展产生了巨大影响[1],并成为社会学、经济学、城市地理学等领域的研究热点[2]。1964年,Ruth Glass最早提出了“城市绅士化”概念[3],即中产阶级进入城市中心区,替换低收入阶级,并由此引起社区空间重构的过程。由于西方国家逆城市化和居民消费方式的转变,绅士化突破城市界限,以资本形式进驻乡村,造成乡村空间异化和重构,乡村经历着与城市相似的绅士化进程[4],Parsons最早注意到了乡村绅士化现象[5, 6]。随后,一些学者对乡村绅士化进行了界定[7, 8],一致认为乡村绅士化与城市绅士化相对应,是中产阶级以牺牲低收入群体利益为代价,侵入乡村地域的一种阶级导向的人口运动,并以此引起房价上涨、土地变更、人口阶层极化以及文化转型等乡村空间重构的过程。随着乡村绅士化研究的不断深化,绅士化特点[9]、布局[10, 11]、机制[3, 10-14]、与逆城市化关系[15]等逐渐成为学者们关注的焦点。

中国学者对绅士化的研究也在不断的深化,从绅士化概念的引入[16-18]、中西方比较[19, 20]到我国城市绅士化的现象与机制[21, 22]、反思[23, 24]、旅游绅士化[25, 26]等,研究内容不断拓展,研究视角渐趋宽广。然而,近些年来,我国部分乡村尤其是大城市周边乡村出现了休闲旅游、租种土地、小产权房、长期租住、艺术写生等现象,其中休闲旅游和小产权房最为常见。旅游者、画家、退休人员等一批乡村绅士化先行者的涌入,致使乡村出现了人口结构变化、房产价格上涨、乡村资源价值重现等空间重构现象,经历着与西方国家相似的乡村绅士化现象。但从目前掌握的资料来看,我国业已存在的乡村绅士化现象尚未引起学者的普遍关注,仅何深静[27]探讨了乡村绅士化的演变进程及特征,总结了西方绅士化与小洲村绅士化的差异,为我国乡村绅士化研究起了导航作用。但我国乡村类型多样,画家村仅是其中一种,而休闲旅游型乡村渐趋增多,且广州市作为沿海城市,与众多大城市的发展路径、机制等存在明显差异,需要进一步探讨我国其他地域乡村绅士化的形成特点与机制。另外,以往研究主要以人口变迁为切入点探讨乡村绅士化现象,缺少从村落空间、居住空间以及公共空间等有形物质景观维度的度量。同时,绅士化是在西方国家语境下提出的,需根据我国乡村实际情况进一步分析和梳理。

基于此,本文选取北京市周边旅游型村落—爨底下村为案例区,采用参与式农村评估法和质性访谈法,从村域尺度识别村落空间、居住空间及公共空间等维度,剖析绅士化现象中乡村生活空间的重塑特征及重塑机制。

2 乡村绅士化现象与过程分析 2.1 乡村绅士化现象界定绅士化不仅作为城市社会现象在全球范围内获得广泛认同,同时,作为西方国家乡村普遍存在的现象, 也受到了极大的关注[2]。现有文献表明,乡村绅士化是一种农耕资本,乡村资源和空间是价值重现的一种形式[2],是中产阶级基于寻求居住与休闲空间的目的,通过对自然环境以及农村空间的消费而实现乡村土地最大化的地租收益[9]以及个人社会地位的表征[12],从而给乡村社区带来了社会、经济、文化等全方面的变化和影响[10, 13],尤以“住宅的物理空间变化”最为明显[11, 14]。由于大量中产阶层的进入,乡村资源的审美价值显现,村落建筑得以修缮和改造,乡村物质景观得到改变和重构,衰败的乡村空间得到了修复和重新利用。此外,中产阶层的经济消费能力和休闲消费行为改变了乡村的经济结构,带动了以旅游服务业为主的第三产业的发展。因而,休闲旅游业成为乡村绅士化的主要表现形式之一。

Darling E认为乡村绅士化应具有四个条件[9]:① 乡村阶级结构转变:城市中产阶级置换或替代原住民;② 乡村住房构成变化:传统建筑贬值及被替换、新住宅建筑数量激增及价格飞涨;③ 后生产主义乡村资本积累过程:农耕资源和空间价值重现;④ 社会、经济、文化等全方位的乡村变化。比照西方乡村绅士化特征,旅游者、画家、退休人员等一批中产阶层的涌入,改变了爨底下村原有的农业生产和生活结构,导致生活群体多样化,聚落空间形态和公共空间格局改变,传统私人生活空间功能异化,乡村资源和乡村空间的审美价值显现。因而,爨底下村绅士化现象凸显,人口、聚落、住宅等乡村绅士化表征的重塑具有典型性。

尽管绅士化现象自诞生之日便饱受争议,但其对乡村经济的拉动及乡村文化的传承与保护作用不容忽视。因而,若在合理的认识与控制下,乡村绅士化必将成为我国新农村建设以及乡村复兴的新路径,客观上填补乡村经济的资本缺口。另外,近年来,随着绅士化内涵和外延的扩充,我国有学者认为gentrification译为“绅士化”显得过于片面和表象,抹杀了gentrification鲜明的阶层重塑的本质。但鉴于gentrification作为国际学术界通用的专有名词,在我国多直译为“绅士化”,因此,为了便于与既有研究对接,本文将继续沿用这一译法。

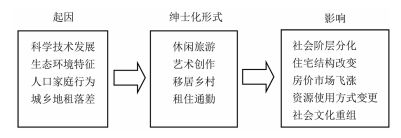

2.2 乡村绅士化过程分析西方研究表明,乡村绅士化的形成得益于科学技术的发展、生态环境要求的提高、城乡地租落差的拉大以及人口行为偏好的变更等多重因素。其中,科学技术的发展造就了大量自由劳动职业者,加速了城市生态环境恶化,为乡村绅士化提供了潜在机会;城市中产阶层对休闲舒适田园生活的偏好,在“地租差”的基础上,越来越多的个人、家庭及企业家等群体开始迁入乡村,寻找宁静、安全、稳定的生活空间[28],为乡村绅士化提供了人口基底。由此,乡村逐步形成了以休闲旅游为代表的绅士化形式(图 1),并带来社会阶层不断分化、住宅结构改变、房屋价格飞涨、资源利用方式变更以及社会文化重组[29]等后果,造成乡村空间重塑。

|

图 1 乡村绅士化过程图 Fig.1 The Process of Rural Gentrification |

从时间发展序列来看,处于绅士化不同阶段的乡村,其生活空间的重塑内容有所差异[30](表 1)。其中,在起始阶段,伴随着城市中产阶级的大规模进驻,原住民将房屋建筑由生活资料变为生产资料,通过出租或出售获取一定的利益;植被、农作物、劳动场景等原本用于生产的资源空间变为资本空间[31],被赋予新的观赏休闲功能;与之对应,原住民的职业结构也由以传统农业劳动为主转为以农家乐、租售等服务业为主,乡村聚落空间、居住空间、生活方式等生活空间形式和内容不断更新与重塑。那么,对于绅士化初级阶段的我国[27]来说,休闲旅游乡村生活空间重塑呈现何种特征?是否与西方国家的发展特点相吻合?目前国内地理学者尚无过多涉入。因此,本文以绅士化影响最为直接的居住空间为出发点,微观剖析我国乡村生活空间的重塑特征,以期寻找我国乡村绅士化的独特表现。

| 表 1 乡村绅士化的不同阶段生活空间重塑内容 Tab.1 The Life Space Reconstruction DuringDifferent Stages of Rural Gentrification |

爨底下村(曾称“川底下村”)位于北京西郊门头沟区斋堂镇西北部的深山峡谷中,是一处有着500年历史的北方四合院古村落,曾是京西东西大动脉最重要的古驿道,经济十分繁荣。然而,解放后,国家丰沙县铁路和109国道开通后,古村落失去了古驿道的地位与优势,从商旅必经之地逐渐转变为传统农业村落。村庄人口最高时达54户、183人。改革开放后,面对城市化的吸引,村内大量劳动力外出打工,并在城镇安家,2000年仅剩下29户、71人,村庄一度面临整体搬迁,古山村风貌和田园景观得以保留。经过20年休闲旅游业的发展,爨底下村由传统农业型村落演变为现代旅游型村落,人口密度重新分布,村落功能以及居住模式发生了显著的变化,生活空间悄然转型和重构。基于此,爨底下村作为大都市区周边旅游型村落的代表,正是我国绅士化乡村的缩影。

文中涉及研究数据主要来源于两大部分:① 实地调研。笔者于2015年3月和4月两次进行实地调研,随机在村内选取28位村民和10为旅游者进行访谈,其中村民访谈内容主要涉及村落发展历史及现状、村民生活状况、农家乐经营情况、院落及房屋格局及用途、游客接待情况等;游客调查内容主要集中于游客来源及构成、旅游目的等。② 相关资料。主要来源于北京市政府文件、门头沟区历年统计年鉴、学术文献、爨底下村志、爨底下旅游发展规划等,弥补了实地调研缺少数据的缺憾。

|

图 2 研究区位置与行政区划示意图 Fig.2 The Location of the Study Area |

城市中产阶层对原生态乡村景观、原始建筑风格的追求以及城市化情结,调整和重塑着村落人口、聚落空间、居住形式、种植结构、社会关系等多重空间。乡村空间主要由生产空间、生活空间以及生态空间三大部分构成[32],其中,生活空间是居住、消费和休闲娱乐的场所,是村民生活状态的集中体现,也是农作物耕种、经营方式等生产空间变迁,以及资源环境等生态空间变化的直接映射,在乡村空间中最复合、变化最明显。因此,本文以人口、聚落、居住以及公共空间等生活空间为对象,剖析乡村绅士化背景下爨底下村的重塑特征。

4.1 生活群体人口流动是乡村绅士化的明显表征,也是西方学者衡量乡村绅士化程度最常用的指标。但由于旅游者、摄影爱好者等绅士群体基于寻求乡村绿色环境和休闲生活方式的意识勃起不久,短暂停留居于绝对数量,迁入人口数量十分有限。因此,虽然爨底下人口结构与变化尚未发生西方国家的“人口替换”结果,但其生活群体的结构多样性和空间异质性的特点与绅士化理论中人口结构转变的表征相吻合。

改革开放后,爨底下村人口外溢现象并未改变居住群体的单一性。直到1995年,以旅游者为代表的外来人口数量开始快速增长,由1998年的2万人次增长到2007年的12.5万人次,年均增长率为22.58%①,村内生活群体属性发生了很大变化。从与城市中产阶层的交谈中获知,他们主要来自北京市的各行各业,包括画家、学者、摄影爱好者和以休闲观光为目的旅游者,且以中青年居多。基于对原生态的古村落文化、休闲的乡村生活方式以及良好的自然生态环境的共同文化追求,促使他们选取爨底下村作为休闲目的地。

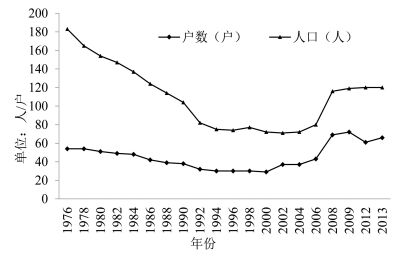

随着旅游业的升温,村内几乎家家户户都开始从事农家乐经营,村民回流人数逐渐增多,至2013年,全村人口户数接近历史峰值,人口规模经历了由迁出到回流的“U”型变化(图 3)。但限于居住条件,加之大多数村民已在门头沟或北京市安家,便出现了每年四月份旅游旺季时村民迁回、十月份旅游步入淡季时迁出的“周期性回流”态势。

|

图 3 1976年—2013年爨底下村家庭户数和人口数量变迁 Fig.3 Cuandixia Village Households and PopulationChanges in 1976—2013 |

作为旅游型乡村,旅游者成为乡村绅士化的主要群体,旅游者规模的扩大不仅增加了村落的就业机会和居民收入,还改变了传统居住群体的单一性,改善了村民大量外溢的现象,乡村人口数量减少趋势得到逆转。因此,对爨底下村而言,旅游者规模的增加以及村民的回流成为乡村绅士化的重要表征。

房屋价格飞涨是乡村绅士化的常见结果,也是绅士化理论中“地租落差”的内在体现[33, 34]。爨底下村民表示,旅游业发展之前村内住宿价格仅为20元/夜,旅游业发展以后便从60元涨到80元,再到160元,周末甚至高达640元。尽管基于文物保护政策和房租价格原因,爨底下还没有长期租住或迁入的城市外来者,更没有房地产开发,但住宿空间的有限性已致使住宿设施价格飞涨,其盈利和资本化的趋向显示了绅士化理论中“地租差”的本质。

显然,在后生产主义背景下,爨底下的村落文化、自然环境以及田园风光等已成为以旅游者为主体的城市中产阶层的消费对象,并由此造成了生活群体构成的多样化和空间构成的异质化,一定程度上表征了乡村绅士化进程。

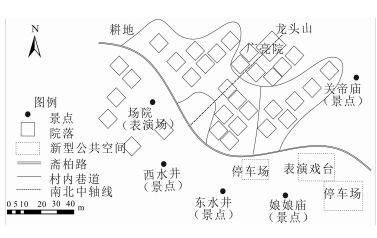

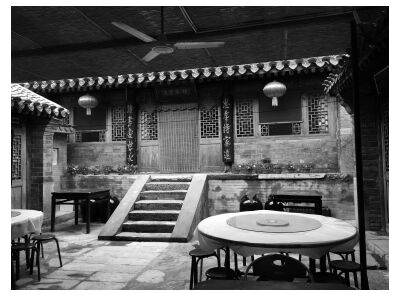

4.2 聚落空间爨底下村志及与当地村民交谈获悉,传统村落十分考究地理、水文、气候等风水要素,整体布局以龙头山为中心,坐北朝南,呈严格的南北中轴线控制。其中,位于中轴线上的院落在村内地位显赫,尤其是居于中轴线最高处的广亮院,是全村最有威望的长辈居所;其他住宅则沿中轴线两侧依山而建,呈均匀分布状。同时,中央山体将村落分上下两层(图 1),其中,上层村落住宅体现着显赫的社会地位,而下层村落住宅则倾向于商品交易的经济属性,且村内传统建筑在体量、形态、尺寸以及外观形式等方面都具有一定的相似性。

但在现代社会,爨底下聚落和建筑的经济工具属性凸显,利于参观游览、交通便捷等现代商业因素逐渐代替风水观念,而成为影响聚落和建筑形式的关键因素和空间组织的基本原则,整齐划一的传统空间布局和建筑风格悄然变化,聚落空间成为乡村绅士化的主要表征之一。在实地踏勘中发现,爨底下目前的聚落空间结构与传统空间结构有较大出入。

首先,村落社会经济重心下移,人口集聚现象凸显。目前,村口修建了停车场、公共卫生间、表演戏台等基础设施,斋柏路和村内巷道成为连接旅游者与景点、古院落的必经道路,沿斋柏路、村内巷道具有接待服务功能的院落扩建现象突出,村口及景点附近是旅游人流密集的区域。同时,上层村落由于村内交通限制,院落原貌保持完好的四合院比较集中,人口密度相对较小。

其次,建筑风格、传统建筑体量、形态及外观形式等相似性被打破。传统院落全部就地取材,均采用未经加工的石材或木材,呈砖瓦结构,建筑风格及外观形态极为相似;而现在为方便接待游客,村民开始扩建传统院落,出现了为数众多的木质仿古现代建筑,如新建商店倾向于沿袭传统建筑的外观、现代建筑的内饰;新建餐厅一般采用开敞式建筑结构,建筑体量及外观形态依接待规模和经营类型不同而趋向多样化。

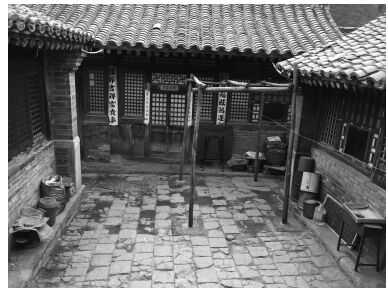

4.3 居住空间住屋和院落是聚落空间中最为典型的私有空间,其形成与发展是乡土格局中社会文化、传统习俗等在空间层级的外在表现,是住宅、聚落、地景等在生活方式上的最佳实现路径[35]。《川底下村志》资料记载,传统合院随地形变化布局,庭院空间虽不规则,但仍遵循严谨的空间秩序、明显的轴线对称关系以及正房、倒座和左右厢房的房间等级划分等典型院落特点。明清时期,临街部分住宅作为客栈接待过往商旅,但是主人和商旅的居住空间截然分开,保证了居家的私密性。然而,目前,爨底下院落空间和住屋结构明显商业化,除部分需保护的四合院外,几乎所有私人院落及部分居住空间转化为可供参观游览及用餐的商业空间。

首先,院落结构变化明显。在传统合院基础上,村民利用门前空地使用仿古材料自行建造餐厅、商店以拓展经营空间,沿斋柏路及村内巷道的合院表现较为明显。另外,院落空间结构发生了明显变化,传统院落顶棚呈开敞状态利于晾晒粮食,而现在为了便于从事旅游接待则使用稻草、塑料等材质将顶棚进行封闭,原本用于晾晒农作物及家人乘凉的荆笆棚被拆除,以扩展空间放置用于接待客人的桌椅,只有春节才使用的春联和灯笼在现代空间中为了营造乡村性而成为固定设施(图 4、图 5)。

|

图 4 基本保持原貌的四合院 Fig.4 Traditional Courtyard dwellings |

|

图 5 明显商业化的四合院 Fig.5 Oevr-Commercialization Courtyard dwellings |

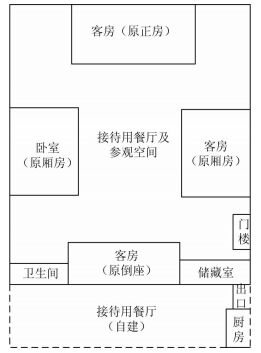

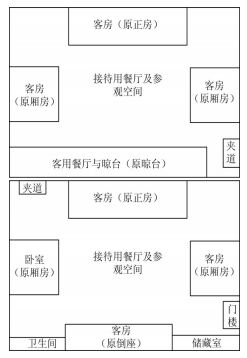

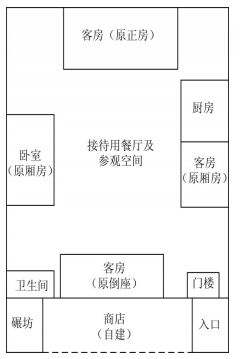

其次,住屋空间秩序异化。传统合院住屋空间秩序十分严格,正房由长辈居住,坐北朝南;倒座为客房或书房;东西厢房为晚辈居住,体现出尊长爱幼的传统伦理观念,长幼秩序十分明显。而旅游业发展以后,绝大多数农户正房作为客房供旅游者等绅士群体租住,主人则居住在厢房中,院落空间秩序发生了逆转(图 6—8)。住房使用主体由主人变更为主人与旅游者,颠覆了我国传统的居住文化,继替和重组着居住空间序列。

|

图 6 爨韵人家四合院落 Fig.6 Cuanyunrenjia Courtyard Dwellings |

|

图 7 秀色韩川复合型院落 Fig.7 Xiusehanchuan Double CourtyardDwellings |

|

图 8 厚德福老宅院落 Fig.8 Houdefu Courtyard Dwellings |

再次,院落功能转变。传统四合院院落功能主要是家庭成员室外活动兼具农业生产功能,现代合院院落则主要是旅游者参观兼具接待旅游者就餐的经营功能(图 6—8)。

原本最具私密性的住屋和院落空间逐步开放化,封闭的、以血缘为基础的家庭关系逐渐被开放的、以业缘为纽带的社会关系所替代。院落功能以及住屋结构的变化蕴藏着爨底下村生产关系和生活方式的更替和改变。

4.4 公共空间村落公共生活空间包括寺庙、祠堂、集市、水井附近、小河边、碾盘周围等,是村民自由地聚集、交流思想、传播信息的地方,承载着村落的历史和记忆[36]。庙宇是爨底下村民宗教信仰、寄托精神的重要场所,其中,关帝庙的建筑等级最高,供奉有龙王和关帝,是村民祈求风调雨顺和教化伦理道德的重要场所;五道庙是送亡灵升天仪式活动的场所;娘娘庙寄托着村民渴望人丁兴旺、平安吉祥的迫切心情。此外,碾场、东西水井附近等也是全村人农闲时期交流感情、传播信息的地方。

然而,随着城市中产阶层的大量涌入,关帝庙、娘娘庙、五道庙、水井、碾盘周围等传统公共生活空间变成了可供旅游者参观、回忆和感受乡村文化的旅游景点,其祭祖拜宗、寄托情感的社会功能趋于退化或消失;停车场、土特产商店、表演戏台等现代场所取代传统公共空间,传统意义上村民集聚、交流信息的空间不断被替代与挤压,当地村民面临被边缘化的风险,一定程度上印证着绅士化理论中“阶层替换”的典型表征。与村民的交谈中明显体现出了这种变化:“八九十年代,吃完饭或者农闲的时候都来这里侃大山,好多人端着饭碗都来了。现在只有在淡季时才有时间(聊天),而且这里已经成了旅游景点。没办法,现在大家都集中到停车场、广场、台子去了[村民,西水井]”。再如“2000年以前,每逢初一、十五村里的人就到大庙(关帝庙)、娘娘庙里进香,但现在成景点了,进香受到了限制。再说,现在家家户户也都忙着搞农家乐,进香的次数也越来越少了[村民,表演戏台]”

综上,绅士化进程中,爨底下村旅游者规模持续增加,原住民不断回流,聚落、住宅及公共场所等生活空间在价值增值过程中被异化与重组,均成为我国乡村绅士化的主要表征。

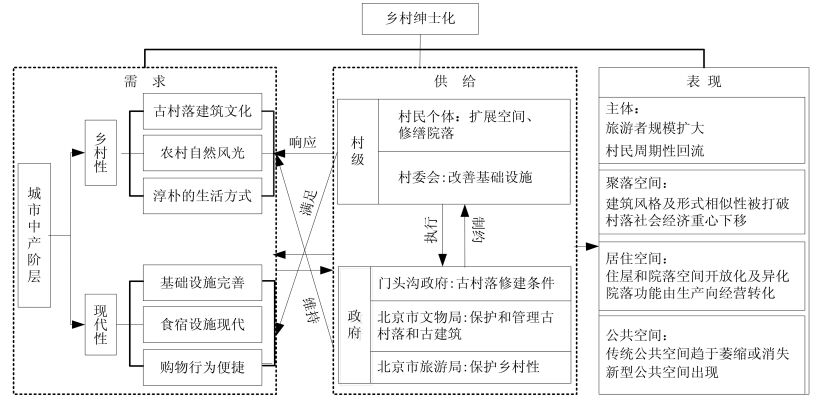

5 生活空间重塑机制爨底下村生活空间的重构是绅士化进程中多方力量共同参与、相互碰撞、不断深化的必然结果(图 9)。

|

图 9 爨下乡村绅士化过程中生活空间重塑机制分析 Fig.9 Living Space Reconstruction Mechanism Analysis of Rural Gentrification in Cuandixia Village |

(1)乡村绅士化是诱因。经济条件是影响村落和建筑形式的关键因素[35]。1995年以来,爨底下村因良好的自然和文化基底成为城市中产阶级休闲旅游的首选地,聚落空间、居住空间以及公共生活空间的不断调整和拓展,私人空间的开放化与传统公共空间的萎缩和退化,其主要诱因在于乡村绅士化。

(2)双重消费需求是直接动力。城市中产阶层既希望感受古村落建筑文化、欣赏农村自然风光以及体验乡村生活方式,又希望基础设施更加完善、食宿设施更加现代、购物行为更加方便等。因而,乡村性和现代性的双重消费需求直接催生着当地村民、村集体以及各级政府等采取不同甚至相左的行为。

(3)内在发展需求是根本动因。强烈的发展意愿和最大化的利益追求驱使村民和村集体不断满足绅士群体的现代性需求。于是,村民私自扩展和修缮院落空间;村集体利用村口荒地修建停车场等基础设施,并征集村内部分农家菜园,打造休憩空间等,“这些地(现停车场)以前都是大伙的菜园子,村里为了建停车场就征集走了[销售土特产村民,停车场]”。同时,为了经济效益的持续性也在一定程度上维护乡村性,如自建餐厅的材质与风格、院落内春联与灯笼的悬挂、村民菜园的保留等,“停车场旁边的菜园子必须保留,不然就和城里没什么两样,也就再没人来玩了[工作人员,停车场]”。内在的强大发展和经济利益追求构成了生活空间重塑的根本动因。

(4)政策制度是平衡点。近年来,门头沟政府、北京市旅游局等政府主体,颁布多项政策禁止私自更改聚落形态及空间布局,村内房屋只许修缮,不许新建。1997年,门头沟人民政府发布第一号通告:川底下村(原称)古村落建筑禁止非法买卖,任何单位和个人需修缮建筑,必须经文物行政管理部门批准。1998年《川底下古山村保护与旅游开发总体规划》中明确规定:全村居住环境及建筑维修严格按规划进行保护维修与修复,并在文物管理所统一管理下,有计划实施,严禁在古山村内修建与原貌无关的新建筑。2007年北京市人民政府(京政发[2007])进一步强调:保护村落原有地形地貌,尤其是依山形构建的自然村景……除增设少量旅游服务设施和迁移部分村舍外,严禁大规模新建……建设控制地带的建设亦应符合爨底下历史文化保护区保护规划。在政策制度约束下,村落整体风格和空间布局得以维持,乡村特质的传承与现代消费需求之间有了一定的平衡。

6 结论与讨论 6.1 结论第一,爨底下村旅游者规模的持续增加以及村民的“周期性回流”改变传统的单一居住群体,住宿价格飞涨显示了盈利和资本化的乡村绅士化本质。第二,爨底下村聚落和建筑的经济属性凸现,生活空间不断调整与重塑,具体表现为:现代商业因素逐渐代替风水观念,成为影响聚落和建筑形式的关键因素和空间组织的基本原则;传统聚落建筑风格及形态的相似性特点被打破,村落社会经济重心下移;住屋和院落等传统私有空间逐步转变为可供旅游者参观的商业空间,院落空间结构和功能发生了明显变化,传统住屋空间秩序发生了逆转,主人居住场所由正房变为偏于一隅;传统公共生活空间的祭祖拜宗、寄托情感等社会功能趋于退化或消失,当地村民集聚、交流信息的空间不断被替代与挤压。爨底下村作为我国乡村绅士化的缩影,折射出现阶段我国旅游型乡村社会生活空间的重构进程。

乡村绅士化不仅表现为社会阶层的变化,更重要的是乡村资源和空间的价值重现,作为非生产性以及边缘化的农业资本,在改变乡村原貌的同时,填补了乡村资本的空缺,推动了乡村生活活化、重建和重构,客观上成为我国新农村建设和乡村复兴的一条新路径。

6.2 讨论爨底下村绅士化表征与西方国家有着相同之处,但也有不同的表现形式,如阶层结构、住房构成、绅士群体、村民自主性等(表 2),其根源在于社会、文化、制度等方面的差异。

| 表 2 爨底下村绅士化差异的表现形式 Tab.2 Rural Gentrification Differences Forms inCuandixia Village |

首先,生活群体的多样性是爨底下村绅士化的独特特征。爨底下村满足乡村绅士化“基于寻求绿色空间和生活方式目的”的基本假说,符合“资源和空间价值重现”的结果。但与西方语境下迁入人口为主的绅士化特征不同,爨底下生活群体呈旅游者规模的扩大以及村民U型回流的独特特征,且以中青年为主要外来群体,其居住行为的短暂性不同于以退休人口为主体的长期性。

其次,乡村性维持和遗产保护政策限制了爨底下房地产市场发展,原住民只能修缮住房,不能私自出售,村民的自主性较弱,致使住房供给有限。同时,农村土地的集体所有制限制了外来者和村民之间的住房售卖流通,有别于西方国家乡村绅士化中大量新建住宅或房地产开发。

再次,家族和村落文化的强烈认同感和继承性,以及安土重迁的乡土情结决定了村民对原有住宅的私有性。加之家庭传统文化影响着退休后的老年人长期迁租农村的可能性比较小,故而,爨底下村民被置换或替代的几率较小。

由此,决定了“置换和替代原住民”、“房地产市场发展”等假设在爨底下无法实现,人口特征倾向于短期停留或长期租住、住房结构呈现原有住宅出租的新特征。特有的土地制度与固有的文化观念一定程度上规避了绅士化对爨底下村弱势群体居住空间边缘化的风险,西方乡村绅士化的部分特征在爨底下村有些“水土不服”,不能采取“拿来主义”态度分析我国乡村的绅士化现象。

注释:

① : 由资料缺失,旅游者规模数据仅至2007年,但从村支书的座谈中得知旅游者人数呈逐年快速增加趋势。

| [1] | 黄幸, 杨永春. 中西方绅士化研究进展及其对我国城市规划的启示[J]. 国际城市规划, 2012(2): 54-60. [Huang Xing, Yang Yongchun. The research progress of gentrification in western countries and China with the implications for China's urban planning[J]. Urban planning International, 2012(2): 54-60. ] |

| [2] | Phillips M. Differential productions of rural gentrification: Illustrations from North and South Norfolk[J]. Geoforum, 2005, 36(4): 477-494. DOI:10.1016/j.geoforum.2004.08.001 |

| [3] | Glass R. London: Aspects of Change[M]. London: Centre for Urban Studies and MacGibbon and Kee, 1964: 30. |

| [4] | Phillips M. Rural gentrification and the processes of class colonization[J]. Journal of Rural Studies, 1993, 9(2): 123-140. DOI:10.1016/0743-0167(93)90026-G |

| [5] | Parsons D J. Rural Gentrification: The Influence of Rural Settlement Planning Policies[M]. Brighton: University of Sussex, 1980. |

| [6] | Swaffield S, Fairweather J. In search of Arcadia: The persistence of the rural idyll in New Zealand rural subdivisions[J]. Journal of Environmental Planning & Management, 1998, 41(1): 111-127. |

| [7] | Thrift N, Williams P. Manufacturing rural geography?[J]. Journal of Rural Studies, 1987, 3(1): 77-81. DOI:10.1016/0743-0167(87)90011-8 |

| [8] | Cloke P, Little J. The Rural State? Limits to Planning in Rural Society[M]. New York: Oxford University Press, 1990: 51. |

| [9] | Darling E. The city in the country: Wilderness gentrification and the rent gap[J]. Environment & Planning A, 2005, 37(6): 1015-1032. |

| [10] | Phillips M. The production, symbolization and socialization of gentrification: Impressions from two Berkshire villages[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2002, 27(3): 282-308. DOI:10.1111/1475-5661.00056 |

| [11] | Smith N. Blind man's buff, or Hamnett's philosophical individualism in search of gentrification[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1992, 17(1): 110-115. DOI:10.2307/622641 |

| [12] | Newby H. Country Life: A Social History of Rural England[M]. London: Weidenfeld and Nicholson Press, 1987: 58-60. |

| [13] | Woods M. Engaging the global countryside: Globalization, hybridity and the reconstitution of rural place[J]. Progress in Human Geography, 2007, 31(4): 485-507. DOI:10.1177/0309132507079503 |

| [14] | Hamnett C. The blind men and the elephant: The explanation of gentrification[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1991, 16(2): 173-189. DOI:10.2307/622612 |

| [15] | Phillips M. Counterurbanisation and rural gentrification: An exploration of the terms[J]. Population Space & Place, 2010, 16(6): 539-558. |

| [16] | 薛德升. 西方绅士化研究对我国城市社会空间研究的启示[J]. 规划师, 1999, 15(3): 109-112. [Xue Desheng. The Enlightenment of the western gentlemen's research to study on the urban social space in China[J]. Planners, 1999, 15(3): 109-112. ] |

| [17] | 孟延春. 西方绅士化与北京旧城改造[J]. 北京联合大学学报, 2000, 39(1): 24-28. [Meng Yanchun. Gentrification in western countries and rehabilitation in Beijing city[J]. Journal of Beijing Union University, 2000, 39(1): 24-28. ] |

| [18] | 邱建华". 绅士化运动"对我国旧城更新的启示[J]. 热带地理, 2002, 22(2): 125-128. [Qiu Jianhua. Consideration of "gentrification" in contemporary Chinese urban renewal[J]. Tropical Geography, 2002, 22(2): 125-128. ] |

| [19] | 朱喜钢, 周强, 金俭. 城市绅士化与城市更新——以南京为例[J]. 城市发展研究, 2004, 11(4): 33-37. [Zhu Xigang, Zhou Qiang, Jin Jian. The gentrification and urban renew: In case of Nanjing[J]. Urban Studies, 2004, 11(4): 33-37. ] |

| [20] | 吴启焰, 罗艳. 中西方城市中产阶级化的对比研究[J]. 城市规划, 2007, 31(8): 30-35. [Wu Qiyan, Luo Yan. Comparison of gentrification between Chinese and Western cities[J]. City Planning Review, 2007, 31(8): 30-35. ] |

| [21] | 何深静, 刘玉亭. 市场转轨时期中国城市绅士化现象的机制与效应研究[J]. 地理科学, 2010, 30(4): 496-501. [He Shenjing, Liu Yuting. Mechanism and consequences of China's gentrification under market transition[J]. Scientia Geographica Sinica, 2010, 30(4): 496-501. ] |

| [22] | 何深静, 钱俊希, 邓尚昆. 转型期大城市多类绅士化现象探讨——基于广州市六个社区的案例分析[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 44-49. [He Shenjing, Qian Junxi, Deng Shangkun. Various forms of gentrification in transitional period in China[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 44-49. ] |

| [23] | 夏永久, 朱喜钢. 城市绅士化对低收入原住民的负面影响——以南京市为例[J]. 城市问题, 2014(5): 92-96. [Xia Yongjiu, Zhu Xigang. The negative effects of gentrification on low-income aboriginals: A case study of Nanjing[J]. Urban Problems, 2014(5): 92-96. ] |

| [24] | 周敏, 林凯旋, 黄亚平. 我国城市更新中的绅士化运动反思[J]. 规划师, 2013, 29(12): 116-119. [Zhou Min, Lin Kaixuan, Huang Yaping. Reflection on the gentrification of the urban renewal in China[J]. Planners, 2013, 29(12): 116-119. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2013.12.021] |

| [25] | 赵玉宗, 顾朝林, 李东和, 等. 旅游绅士化:概念、类型与机制[J]. 旅游学刊, 2006, 21(11): 70-74. [Zhao Yuzong, Gu Chaolin, Li Donghe, et al. Tourism gentrification: Concept, type and mechanism[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(11): 70-74. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.11.017] |

| [26] | 徐秀美, 韩富贵. 文化遗产地旅游绅士化的形成机制与影响分析——以丽江古城为例[J]. 旅游论坛, 2013, 6(3): 16-19. [Xu Xiumei, Han Fugui. Formation mechanism and impact analysis of tourism gentrification in cultural heritage destination: A case study of Lijiang ancient city[J]. Tourism Form, 2013, 6(3): 16-19. ] |

| [27] | 何深静, 钱俊希, 徐雨璇, 等. 快速城市化背景下乡村绅士化的时空演变特征[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1044-1056. [He Shenjing, Qian Junxi, Xu Yuxuan, et al. Spatial-temporal evolution of rural gentrification amidst rapid urbanization: A case study of Xiaozhou village, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1044-1056. DOI:10.11821/xb201208004] |

| [28] | Hines J D. Rural gentrification as permanent tourism: The creation of the 'New' West Archipelago as postindustrial cultural space[J]. Environment & Planning D, 2010, 28(3): 509-525. |

| [29] | Hamnett C. Gentrification and the middle-class remaking of inner London, 1961—2001[J]. Urban Studies, 2003, 40(12): 2401-2426. DOI:10.1080/0042098032000136138 |

| [30] | Stockdale A. The diverse geographies of rural gentrification in Scotlan[J]. Journal of Rural Studies, 2010(26): 31-40. |

| [31] | Murdoch J, Marsden T. Reconstituting rurality: Class, community and power in the development process[J]. Geographical Journal, 1996, 162(1): 115 |

| [32] | 龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1019-1028. |

| [33] | Solana-Solana M. Rural gentrification in Catalonia, Spain: A case study of migration, social change and conflicts in the Empordanet area[J]. Geoforum, 2010, 41(3): 508-517. DOI:10.1016/j.geoforum.2010.01.005 |

| [34] | Aileen Stockdale. The diverse geographies of rural gentrification in Scotland[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26: 31-40. DOI:10.1016/j.jrurstud.2009.04.001 |

| [35] | 普拉拉.住屋形式与文化[M].张玫玫, 译.台北:境与象出版社, 1979: 9-43. [Rapoport. Housing Form and Culture[M]. Zhang meimei, trans. Taipei: Cambridge University Press, 1979:9-43.] |

| [36] | 张健. 传统村落公共空间的更新与重构——以番禺大岭村为例[J]. 华中建筑, 2012(7): 144-148. [Zhang Jian. Renovating and reconstructing the public space of traditional rural clustering: Taking Daling village in Panyu as a typical case[J]. Huazhong Architecture, 2012(7): 144-148. ] |