无论在东方还是西方,帝王宫殿和陵墓均以巨大的体量和广阔的布局构建出其权力空间。该权力空间既是统治者财富与地位的象征,也对被统治者构成一种压迫性的精神力量。然而,在这些帝王建筑成为旅游产品的现代社会中,其蕴含的权力精神却逐渐被消解,大众旅游以及蕴含在现代社会中的平等化、民主化精神打破了这些威严的空间在物理上与心理上的边界,旅游者不仅能够进入该空间,还能够对审美对象进行凝视和体验。然而,这种权力的退场与审美的在场并非割裂的,在客观的空间构造不断变化的过程中,其精神的变化还受到观看主体以及社会文化背景的影响。因此,本文以陕西省兴平市汉武帝茂陵为例,试图对帝王陵墓在当代旅游者的旅游体验中,从权力在场转变为审美在场的过程、内涵和表现进行探索。

2 空间与场所的理论基础古希腊以降的西方空间研究依次经历了形而上学的空间概念、主体—身体的空间概念、科学主义的空间概念、文化符号的空间概念四个阶段[1],其研究内容涉及到几何学、数学、哲学、心理学、社会学、建筑学和符号学等多个学科。20世纪70年代,在列斐伏尔、福柯、吉登斯、哈维、索佳、卡斯特、布尔迪厄等一批社会理论家的共同推动下,空间问题成为西方主流社会学的核心问题,空间概念也成为社会学理论的核心概念[2]。而这其中,有关权力与空间关系的研究则成为一个研究重点。福柯将权力观渗透于空间的生产,形成了“空间权力”这一思想,进而对建筑和规划实践产生了重要影响[3]。弗吉尼亚·伍尔夫则将空间作为由社会生产和权力关系构建的、具有差异性的、矛盾的、动态的场域,通过对空间中受压制的他者力量的呈现,揭露社会权力阶层借空间表征的作用对弱势群体或异质力量的同质化压迫[4]。在布尔迪厄对场域概念的定义中,场的概念以权力、关系和地位贯穿自身,他认为每个场都处于权力场中,处于阶级关系场中[5]。可以看出,在有关权力的讨论中,空间与场难以分割。在20世纪后半期,诺伯舒茨先后在多部著作中提出并探讨了“场所精神”的概念[6]。场所精神强调空间或场域带有的精神力量,其内容是丰富多样的,而上述有关空间中权力精神的阐述,都可以说是场所精神概念的一个具体范畴。

场所精神由客观环境和主观感知共同构成,随情境的不同而发生变化。诺伯舒茨在《场所精神:迈向建筑现象学》一书中指出,“场所精神”源于罗马人的想法,任何场所都是有生命的,一种“灵魂”的存在决定了人和场所的特性与本质。而人,必须晓得自己和某个场所具有的关系[6]。在罗马人的观念中,山水风景皆为一地有生命的内在精神的外部显现[7]。凯文·林奇在其影响深远的《城市意象》一书中指出,在场景中我们不仅仅是简单的观察者,与其他参与者一起,我们也成为场景的重要组成部分[8]。当物理空间与空间中人的活动和体验相融合,便产生了场所及其精神。概括的说,场地的性格建筑在场地的地段特征之上,表现为场地的场所精神[9]。与场所这一概念相比,空间原本是一种物理存在。一个空间若能够被看作一个场所,其中必有某些物质特征适合于某些行为,使人产生场所感,这种场所感便构成对人类的暗示,为滞留交往创造了条件[10]。社会学家丹尼尔·贝尔在《资本主义文化矛盾》一书中指出,空间结构,不管是在现代绘画、建筑、还是雕塑中,都已成为20世纪中叶文化的基本美学问题[11]。在空间美学研究中,这一审美问题不仅仅涉及审美对象的客观性质,例如道路、边界、节点、区域、标志,或者是序列、材质、体量、色彩和光线;还包括审美主体与客体的双向互动过程,即心理空间与物理空间,或谢彦君所提出的,心理场与物理场的相互融合[12]。

从细分的研究领域上看,长久以来空间权力与空间审美并未产生丰富的交集,有关空间权力的研究大多属于社会学、政治经济学、符号学等范畴;而空间的审美研究则大多属于建筑学、绘画等艺术研究领域。而实际上,空间中所蕴含的权力张力与审美意蕴从来都不是割裂的,只是在不同的历史时段或空间领域中,权力与审美二者所占的比重有所不同,并且常常因为社会背景、时代精神以及主体心理情境的不同而产生不同的力量。即使是同一个空间,在不同的时代,或是在不同的个体面前也常常发散出不同的场所精神。这一点,在旅游的体验中尤为明显。谢彦君指出,旅游世界的核心即旅游体验,这是旅游者一种身心的体验,是融汇到过程当中并且与外物达到契合的内心世界的直接感受和顿悟[13]。从旅游体验的角度来看,旅游情境的功能在于对旅游者心理构成“周围型刺激”。而其中具体划分的旅游场,则是指串联在旅游过程中的各级、各类节点,以对具体旅游行为的规定和引导作用而构成了旅游行为情境[12]。就茂陵来说,在不同的历史阶段,在社会整体发展与具体空间构成的相互作用中,它为观者构成了不同的行为情境。封建时代的帝王宫殿与陵寝在建造时强调大体量和大空间,同时其所处的地理位置通常与大众保持着不可逾越的距离,这些特征都使该空间成为统治阶层彰显自身权力的工具。而在大众化与民主化精神成为主导的今天,作为现代大众旅游者凝视和体验的对象物,审美已经成为这些空间的主要功能。虽然权力的消退和审美的增长并非截然割裂的,一方面,这些象征着权力的建筑空间在建造时亦展示了当时至高的艺术水准;另一方面,现在作为旅游观赏对象的帝王建筑也依旧带有权力的印记。不过本质上对于今日已经成为大众旅游观赏对象的古代帝王建筑来说,权力与审美在同一空间中所占据的重要性已经实现了根本上的倒置。

3 案例地选择与研究方法为对以上问题进行研究,本文选取了位于陕西省兴平市的茂陵,即汉武帝刘彻的陵墓作为案例地。该陵墓始建于武帝即位的第二年,即公元前139年,历时53年修建完成。茂陵是西汉帝王陵中规模最大的一座,其陵墓主体封土皆用夯土筑成,形如覆斗,实测陵高46.5m,底部东西231m,南北234m。在汉武帝的陵墓之外,周围陪葬墓有霍去病、卫青、李夫人、金日磾、霍光以及平阳公主墓等二十余座。1961年,茂陵和霍去病墓成为国务院第一批全国重点文物保护单位,经过几十年来的文物修复和重建工作,茂陵博物馆已基本完善。不过,在博物馆主体框架内,并不包含汉武帝的主陵墓,而是仅包含两座陪葬墓—霍去病墓和金日磾墓。此外,园中还分列着汉代石刻群、山庙、大小数座花园,池塘、假山、仿汉式的文物陈列馆、编钟古乐演奏厅、仿汉朱雀门以及朱雀门外铺有青石仿汉图案路面的广场。

在两千年的时间里,茂陵经历了从汉代的皇帝陵墓到现代的博物馆;从单一的陵墓群到现代的集陵墓、文物展览、古装和音乐表演为一体的博物馆;从皇帝中央权力的展示到大众旅游时代的旅游产品;从拒绝大众到取悦大众的变迁过程,其功能、氛围、空间布局以及场所精神都经历了根本性的转换,因此,本研究选取了茂陵景区作为案例地,以代表在我国大量存在的,在现代社会中成为旅游对象物的曾经的帝王陵墓,探讨其空间变换,功能演进以及其中场所精神的改变。

在研究方法上,本研究采用了田野调查和深度访谈相结合的研究方法。作者在数年的时间段内,先后多次前往景区进行测量、勘察、体验,收集了丰富的场地笔记、对话记录、宣传册、景区介绍、地图、照片等文字与图片材料。同时,对长期居住在茂陵博物馆附近村庄的村民进行了访谈,从这些访谈中积累了有关茂陵博物馆从古到今的历史和传说故事,厘清了茂陵的发展历程以及与居民的日常生活从最初的隔绝到后来的融合,又到今日的疏离的变迁过程。深度访谈采取半结构化的形式,在访谈前拟定问题提纲,对于涉及感受、评价、体验等带有较强主观性和个人色彩的问题,采用开放式的提问方式,例如“您在茂陵住的这么多年中对它的感觉有什么变化”,“您的父辈们怎样向您描述茂陵”,“您觉得游客眼中的茂陵和您眼中的茂陵一样吗”等。在具体访谈过程中,问题次序根据访谈的具体走向而进行调整。根据不同的答案,会在大纲下深入不同的具体问题,例如当受访对象描述了从小到大对茂陵的感知变化时,访谈者会进一步询问这种变化的原因、评价、具体事例和行为上的反应。为了尽可能的使访谈具有效度,访谈选取不同年龄段、性别和职业的被访者,建立起与被访者的信任关系,营造轻松的氛围,访谈时间平均达60分钟。为了尽可能保证信度,本研究采用了三种方法,首先,个别访谈与群体访谈同时进行,以对不同人的论述互相验证;其次,选取其他编号的访谈者,对先前访谈者的某些问题答案进行验证;第三,在不同的时间段对被访者进行回访,对某些问题进行重复确认。

接下来对通过田野调查和深度访谈所获得的资料进行文本和图片分析,以期从空间的布局、结构、元素、符号、距离等客观要素中揭示并解释其价值、功能以及场所精神的变迁,探索这一空间在社会文化和政治变迁中所经历的从权力在场到审美在场的发展历程。

4 从权力到审美——汉武帝茂陵的空间关系变迁汉武帝茂陵空间关系的变迁形式体现在三个层面,首先是帝王陵墓原有的膜拜价值转变为展示价值;其次,园区的艺术构造和艺术家本身从不在场到在场的过程共同成就了权力的退场和审美的在场;第三;博物馆的空间功能元素实现了三个阶段的价值变迁,即从原始实用价值到重构实用价值,再到审美价值。

4.1 从膜拜价值到展示价值本雅明将艺术史描述为艺术品本身的两极运动。这所谓的“两极”即指艺术品的膜拜价值和展示价值。整个人类的艺术史被本雅明视为从一极转向另一极的辩证运动过程,也就是从“膜拜价值”转向“展示价值”的过程[14]。在本雅明这里,所讨论的对象是先验的艺术品,他所指的膜拜价值和展示价值都是基于艺术品这一先验条件之上的,虽然价值产生了变换,但价值主体的前后性质并未发生变化。当我们以本雅明所定义的两极运动来审视帝王陵墓时,可以发现,帝王陵墓所展现的,从膜拜价值到展示价值的转变是更为彻底的。曾经的帝王陵墓不仅仅在其本身作为艺术品的那一部分实现了本雅明所说的从膜拜价值到展示价值的转变,而在其非艺术品的成分中,更是发生了功能和性质的转变。具体来说,一方面,在艺术品的部分中,原本的陵墓、陪葬的金银器和青铜器、石碑、石刻等艺术品已经从本雅明所说的独一无二性发展出形式繁多的仿制品、工艺品、拓片、微缩模型或是明信片。以茂陵陪葬物中最为珍贵的错金铜犀牛为例,园区如今已复制出大小不一的各种纪念品进行出售。按照本雅明的说法,这种艺术品所具有的光晕在这些复制品中已经消失,它作为原真性艺术品所具有的膜拜价值被“解魅”。

另一方面,汉武帝陵的大体量和大空间旨在构造距离感与权力感,从而营造出权力在场的膜拜氛围。这种膜拜,就是它原始的权力价值所在。人类历史上,对空间的崇拜在许多文化中非常普遍。随着君主专制和帝国的出现,空间的限定作用开始成为宣扬王权以及激起忠心的手段[15]。由于权力与资本的拥有者往往占有更多、更好的空间[16],因此,中央集权常以具有巨大体量的建筑和空旷宏大的空间构型来带给民众一种感官上的冲击,使普通大众觉得难以接近,难以企及,从而产生顺服之情。具体来看,统治者大兴土木,兴建象征中央集权的宫殿林和圣祠。为了表达对死者的敬畏之情,不惜花费巨资兴建坟地陵墓,并以极大的艺术创造力来表达对逝者和神明的敬意[17]。此时,客观对象与观者之间保持了一种不可亲近性。进一步地,人们不仅崇拜当权者为他们构建的权力空间,甚至在现有的权力空间基础上自发地建构了更多的凌驾于自身的权力。在汉武帝的陵墓之外,古代的人们还建造了一座庙宇,在庙宇中供奉了神明,并建构了神明所具有的强大能力—送子。当地居民长久以来不仅对汉武帝陵墓本身进行膜拜,同时还对这一自己亲手建构的神祗进行膜拜。但是,随着现代社会的发展,帝王陵墓权力感和距离感的消失,它的膜拜价值逐渐消逝,大众意义日益增大,这也是现代性中不可避免的特征。大众不仅希望,并且也有能力解构和消抹某些观看对象所蕴含的权力,缩短与其之间的距离,人们不但要观看客体,还要亲近它,征服它,甚至占有它。这一点在汉武帝陵转变为旅游产品,以提供旅游体验为核心目的的过程中尤为明显。在2008年之前的漫长时间里,汉武帝陵墓的陵体周围并未安装任何隔离装置,因此当人们在近现代社会摆脱了君权,也放松了对神权之崇拜的时间里,汉武帝陵墓的巨大的陵体一度成为当地居民进行休闲活动的小山坡,与任何一座普通的土质山丘并无区别。在2008年博物馆在陵体四周安装了刺铁护栏之后,观看者与观看对象物理上的距离再度回归,但在心理上,这种距离已经不再是权力的距离,而是审美的距离。这审美距离所重新建构的是一种审美过程中的仪式性间距[18],成为人们获得审美愉悦的必要条件之一。而审美体验正是旅游体验中不可或缺的部分。可以说,对这一体验的建构,正是茂陵为了在新的社会条件下适应自身新任务—即提供旅游体验的必要步骤。

4.2 从权力场到审美场的变迁在对路易·康的建筑精神的解析中,约翰·罗贝尔认为,每一文化的建筑是这个文化世界的模型,它不是这个世界的外形,而是内在的形[19]。类似的,豪泽尔在《艺术社会学》中也强调社会与经济对于艺术的决定作用,强调艺术同社会之间的互动[14]。随着社会的变迁,同一场地的精神也在发生着变迁。在主体心理不断变化的过程中,主体对客体进行着改造,而这被改造的客体又迎合并塑造着主体的感知。这一互动过程不仅仅是空间的,同时也是时间的。在茂陵博物馆的变迁过程中,这一场所构型和精神的变化反映在艺术构造和艺术家本身两个方面。

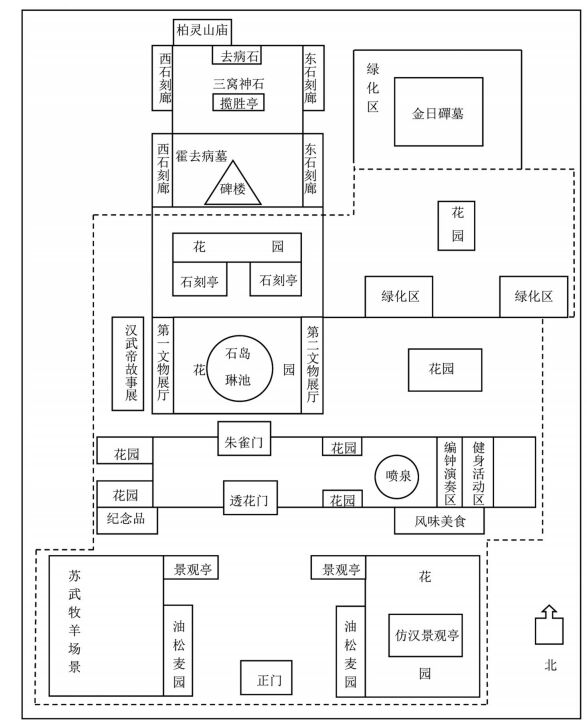

从图 1中茂陵博物馆的空间布局可以看出,其中从汉朝时期就有的建筑只有最北部一小片区域内的霍去病墓、金日磾墓和石刻,此三处以南的大部分空间(虚线框以内的部分)均属于现代新建的部分。这些陵墓均位于塬上,以取得居高临下之感;均建在形胜吉地,选取最佳的坐北向南朝向。就陵体本身来说,坑墓直壁,四壁不设台阶,从而营造出膜拜对象与膜拜者之间的距离感。而如今,园区在霍去病墓的顶端修建了凉亭,又在陵体的南北两面斜坡修建了石头阶梯,供游人上行与下行。在该凉亭内,游人可以俯瞰整个园区,还可以望到位于园区西侧外部空间的汉武帝陵、卫青墓、李夫人墓和位于园区东侧外部空间的霍光墓和平阳公主墓。在这个从权力场到审美场的变迁过程中,不仅原有的权力象征成为审美的工具或直接的审美对象,还新增加了大量的审美元素,例如仿古建筑、花园、喷泉、道路、编钟表演等。园区内的客观元素不再仅仅是远观与崇拜的对象,还成为可听,可闻,可触摸,可交流与参与的互动对象。罗兰·巴特突破欧洲视觉中心主义的藩篱,认为凝视并不只是单纯的视觉体验,而是引起了一种联觉的(synesthesia)或者通感的后果。所有的感觉都能被凝视,凝视可闻,可听,可触,如此等等[14]。同样的观点也可见于东方建筑思想。例如园林美学家认为,一些微妙的不可见因素在总体环境的形成中具有重要作用,如鸟语、花香、流水或落泉的声音等等,它们对空间所产生的暗示作用使得狭小的园林空间获得了无限的延伸[20]。而这些因素,在今日的茂陵园林空间中都可以找到对应,游鱼、花园、喷泉、音乐等审美元素皆有涉及。这其中刻意的布局与审美元素的构造正是权力的不在场与审美的在场所共同成就的。

|

图 1 茂陵园区空间结构示意图 Fig.1 The Space Diagram of Maoling |

在古代社会表征权力的建筑中,艺术家是隐匿的,而权力的主体是在场的。这一点,在中西方的皇宫建筑、宗教建筑以及帝王陵墓建筑中都有着明确的体现,人们不知艺术家和建造者之名,只知该建筑为谁而造。在茂陵陪葬区的霍去病墓地,散布着数十件巨石雕刻,目前尚存的有17件,包括马、牛、象、虎、怪兽吃羊、人与熊等题材。在这些石刻中,能确定的只有一件石刻上存有与雕刻者相关的信息,即“左司空”。然而,该名称却并非艺术家的个人姓名。依据《汉书·百官公卿表》记载,少府属官中有左、右司空令丞,而汉武时期的少府左、右司空都是工程管理部门,主要管理制造砖瓦,雕刻石品等工艺匠人的[21]。因此,这一个仅有的留名也是官方机构的名称,代表着中央权力。相反,与古时艺术家的不在场形成鲜明对比的是现代人对石雕作品名称的再创作过程。从1933年到1996年,先后有六位文物考古学家对茂陵的石刻进行了正式的研究和命名,由于汉代石刻形态抽象,因此对同一件石雕作品可以进行多重阐释。因此,其命名的再创作过程有着很大的发挥空间。在六十年的时间中,六位研究者的六次的命名各不相同,而每一次对每一块石雕的命名都被细致地记录了下来,每一位研究者的个人姓名也被精确地进行了标注和记录,充分体现了艺术家个体的在场。英国艺术史学家贡布里希在其影响深远的著作《艺术的故事》一书中开篇即提出,没有艺术这回事,只有艺术家而已[22]。这种现代的艺术观,正是与古典时期以权力为主导的艺术观形成了两极对比,而这一对比,在茂陵石刻的创作与对其名称的再创作过程中,得到了具体的展示。这种艺术家的在场,提供的正是旅游者在旅游体验中与观赏对象进行对话的可能性。

4.3 空间元素功能价值的变迁茂陵场所精神的变迁并非一蹴而就的,而是经历了一个漫长的功能转换过程。在最初的建造中,其功能在于彰显权力,然而随着封建时代皇权的逐渐隐退,这种彰显权力的实用价值转换成为另一种服务于当地居民日常生活的实用价值。这一转变体现在多个方面(见表 1)。

| 表 1 茂陵多个元素价值功能的变迁 Tab.1 The Shift of Elements' Value Functions in Maoling |

器具功能:在茂陵石雕群的其中一座《石人》上,有两个互相穿透的,形如牛鼻的大孔,这两个孔与原石雕的主题并不相符。根据对当地居民的访谈,可知该孔是在新中国建国之前,在茂陵博物馆还未对石雕进行保护之前由当地农民穿凿而成,以作拴牛之用。例如,“我小时候放牛的时候就有了,不知道谁打的(孔),就是把牛拴在这上头”(M—06);“就是拴牛的,那时候不知道是文物嘛,就当个烂石头用,现在都是国宝咧”(M—14)。如今,这些石刻被排列在霍去病墓主体空间东西两侧的展示长廊之中,处于全天候的保护与监管之下,其排列顺序和间隔距离也经过了严格的布置。多位艺术家和建筑学家都提出“霍去病墓石刻陈列一定要拉开距离”[23]。此外,在文物东展厅中展示着许多汉代的瓦当,这是古代中国建筑中覆盖建筑檐头筒瓦前端的遮挡。其形制为圆形,如普通餐盘大小,表面通常雕有云头纹、几何形纹、饕餮纹等装饰花纹。根据对当地居民的访谈,可知这些如今隔离于展柜之内的瓦当在数十年前曾被附近村民用作厨房用具,在制作面食时用以压制花纹。例如,“我小时候家里就有一个,后来也不知道到哪去了”(M—07);“过去,说句不好听的,路边的垃圾里都能捡到”(F—15)。在今天的博物馆中,这些汉代瓦当被陈列于东展厅的玻璃展柜之内,并与参观者之间拉起了一条隔离带,此外还禁止游客拍照以保护其完好性。同时,园区内还出售用瓦当图案复制而成的拓片和明信片。

仪式功能:茂陵附近分布着策村、道张村和留位村等多个村庄,每年以茂陵为中心,会有两次大规模的庙会活动。每年阴历六月初一的庙会以卫青墓为核心,正月十七的庙会则聚集在霍去病墓前,附近的村民会前来烧香祭拜,祝福祈愿。如今,霍去病墓被圈进博物馆园区之中,每年来参加正月十七庙会的村民还需要购买门票。虽然对居民有折扣,但前往园区内参与此庙会的居民人数仍旧有所下降,一些居民转而在园区的外空间中离霍去病墓较近的地点进行祭拜。而与此同时,除了当地居民,许多游客也慕名而来,参与到这两个较大规模的庙会之中,进行游览和体验。

日常生活空间的延伸:在2008年之前,汉武帝陵墓的陵体并未被隔离起来,附近的居民和游人可随意攀登。该陵体坡度缓,周围绿树环绕,陵体顶部东西宽39.5m,南北宽35.5m,宽敞平坦,站在此处可以欣赏四周麦田景观,遥望其他陪葬墓体,因此成为居民踏青和游玩的常去之地。在长久的时间内,汉武帝墓体所充当的角色与一般的低矮山丘并无不同。对于附近居民来说并不具备神圣性,而是一处可亲近,可触摸,可征服的休闲空间,是日常生活空间的短暂延伸。例如,一位年仅25岁的居民即可描述少年时期与朋友攀登汉武帝顶部进行春游的经历,“我们小时候经常上去,礼拜天就骑个自行车过来,近得很”(F—02);而上了年纪的老人则能够描述年轻时期在陵墓周围干活的经历,“汉武帝陵就在我家边上,我小时候墓南边有一片柏树林,我就在这柏树林里给猪收草”(M—11)。现今,位于铁栏杆之内的汉武帝陵墓重新获得了与观者的距离感,也从当地居民的日常生活空间中脱离出来,成为带有壮美气质的审美对象。

在茂陵博物馆作为文物保护单位和旅游产品的身份确立起来之后,上述实用功能便逐渐消退,由审美功能进行了丰富,例如吸引了游人的庙会在仪式功能之外增添了更丰富的审美功能;或完全被审美功能进行了取代,例如绑牛的石刻和用来压制食品花纹的瓦当已完全成为艺术观赏对象。可见,随着陵墓主体及其四周空间的变迁,其功能价值经历了由原始的实用价值到重构的实用价值,再到审美价值的转变。同样是客观陵体的大体量和四周广阔的空间,在功能价值实现了转变之后,给观者带来的体验也从敬畏之拒绝转换为敬畏之审美,从权威的庄严转换为审美的庄严。这些元素在今天所具有的新的功能价值与旅游体验的作用是相互的,这一方面是旅游体验要求下茂陵对自身的调整和重塑,另一方面也使具有多样化审美价值的旅游体验成为可能。

4.4 故事作为审美元素此外,在最终的审美价值得以确立的过程中,故事成为一个重要元素。沃尔海姆在他的《观者所见》里面说:“为了看到图画中超出图画的东西,我们必须事先知道些什么”。沃尔海姆的建议,其实是提出历史知识对于观看图像所获得的理解的必要性[14]。国内也有旅游研究者提出,民间传说、故事是旅游产业的重要资源[24]。在旅游体验过程中,旅游中的故事是对旅游目的地文化进行解释的工具,是旅游审美的对象之一[25]。在茂陵博物馆的宣传册、简介、及各种相关书籍中,故事成为最重要的内容。景区出售的所有书籍中均包含故事元素,其中一些书籍则完全是对历史故事的介绍,而非对景区本身的介绍。以新近出版的一本典型书,即《茂陵故事》为例,其中共介绍了75个与茂陵相关的传说[26],包括汉武帝的传说故事,陪葬墓主人的传说故事以及其他有关人物和文物的传说。这些故事成为茂陵审美场构建自身过程中不可或缺的元素,是参观者理解所观之物,激发想象、联想等心理功能进而获得完整审美体验的重要力量,也是促使茂陵的场所精神由单调的权力主导转变为审美主导的重要元素。

5 从场对人的建构到人对场的建构在《艺术、设计与视觉文化》一书中,巴纳德指出,外部符号系统表示人们期望在某时某地的存在,可以理解为期望获得的某种经历和关系的表现。它们具有引导作用,使人们认为自己已经为某种经历和关系做好了准备[27]。以艺术博物馆为例,外部符号系统包括挂在门口的招牌、开放时间的广告宣传、安放在底座上雕塑的展示等。在茂陵博物馆中,这些外部符号系统从边界到中心包括馆外规整的停车场,售票处与问讯处、导游图展示牌、出售纪念物的柜台,将游人与展示文物隔离开来的玻璃柜,隔离带,石刻旁边竖立的简介牌等。在内部空间并不发生改变的情况下,只需增加这些外部符号,茂陵的整体空间便能够在一定程度上实现从权力在场到审美在场的转变。在这些符号的暗示下,观者便脱离了受到权力压迫的精神状态,进入一个由观者自身主导的审美空间。

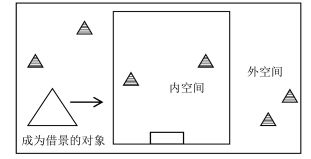

在这一转变过程中,茂陵的空间还实现了图形与背景的转换。最初把“图形”与“背景”观念应用于建筑和城市空间中的,是丹麦建筑史学家拉斯姆森,他在《作为经验的建筑》一书中论述“建筑的实体与空洞”时,举出埃德加·鲁宾的“杯图”来说明空间图形与背景之间的互相转换[28]。在最初,汉武帝陵墓的墓体作为整个空间的核心,与海德格尔对“桥”之聚集大地的分析同理,通过主陵墓才出现一个“位置”,将周围大地聚集为四周的风景,这个位置为世界诸元素提供了场所,将世界诸元素聚集起来。然而,在茂陵博物馆园区的建造过程中,汉武帝的主陵墓被安排在由坚固的石墙所围合的博物馆之外的发散空间之中,成为园景的外部背景。对在园区内进行参观的游人来说,曾经的背景空间此时成为观赏的主体;而曾经的主体图形,即汉武帝陵的陵体却成了背景。参观者在园区的内空间中进行游览时,处于外部空间的高大的汉武帝陵成为园区总体风光进行“借景”的对象(图 2)。这一转变,打破了空间原有的权力格局。在古典和新古典房子里,中央空间象征着一种社会阶级,某些人占据了室中央,其他的则贬谪到周边,而现代建筑却拒绝这种向心式的不民主[19]。在茂陵博物馆的建造过程中,这种打破了中央集权结构的最终排列实际上是根植于该场地本身权力精神的消散与审美需求的提升的。

|

图 2 汉武帝陵图形—背景转换① Fig.2 The Reversal of Figure and Ground |

在最初的权力场域中,观者受制于强大的客观空间力量,而在现今的审美场域中,观者的体验则来自客观对象与个体经验和在场体验的组合力量。例如卡西尔将艺术的过程视为一种“对话和辩证的过程”。在这里,艺术家的创造性自不待言,观众也不被视为纯粹被动接受者。进而言之,要想理解一件艺术品,就必须“重复和重构”一件艺术品借以产生的那种创造过程[14]。在整个变迁过程中,茂陵的空间场所经历了从权力精神下场对人的建构到审美精神下人对场的建构,观者由受压迫者成为审美者,由被动的权力张力的承担者成为主动的场所精神的建构者,成为空间的权力在场到审美在场这一精神转变的实践者。而这一转变背后的原因正是该场所为旅游者建构旅游体验的需要,并最终实现了使旅游者自身成为体验的核心这一目的。

6 结论从以上分析中本文认为,汉武帝茂陵的空间关系经历了从权力到审美的转变过程。在这一过程中,其膜拜价值在两个层面上转变为展示价值,一是原创艺术本身的膜拜价值,二是作为权力的表征所具有的膜拜价值转变为旅游对象物的展示价值;其艺术构造和艺术家本身从不在场到在场的过程都印证了审美功能的显现;其空间功能元素实现了价值的变迁,即从原始实用价值到重构实用价值,再到成为旅游产品后的审美价值;其场所精神的建构方式从权力关系中场对人的建构转变为审美体验中人对场的建构,并在这其中实现了图形与背景的转换。总之,作为一个现代社会的大众旅游产品,茂陵博物馆场所精神的实现方式经历了从权力在场到审美在场的历史变迁。茂陵场所精神的变迁,反映的是人与该空间关系的变迁,这种变迁不是独立的,而是呼应着宏观的社会关系变迁。认识到这一点,有助于我们在今天的旅游产品开发中不仅仅将帝王陵墓类的旅游产品作为孤立的历史遗产看待,而是将其放置于宏观的历史、社会、文化和人的现实情境去思考,从而在空间布局、线路规划、文物展示、审美对象建构和人地互动的设计中既考虑到客观对象本身的形态和特征,也同时将客观存在与旅游者所处的现实背景和旅游者个体体验进行综合考虑,赋予场所以精神,实现旅游者和观赏对象之间的对话。

注释:

① 图中大三角形为汉武帝陵墓;小三角形为主要陪葬墓。

| [1] | 王晓磊. 空间与实践——西方空间观念的历史演变、局限与出路探析[J]. 华中科技大学学报 (社会科学版), 2010, 24(3): 58-63. [Wang Xiaolei. Space and practice—Study on the evolution, limitations and promising future of the western perspective of space[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition), 2010, 24(3): 58-63. ] |

| [2] | 郑震. 空间:一个社会学的概念[J]. 社会学研究, 2010(5): 167-191. [Zheng Zhen. Space: A concept of sociology[J]. Sociological Studies, 2010(5): 167-191. ] |

| [3] | 施庆利. 福柯: "空间理论"渊源与影响研究[D]. 济南: 山东大学, 2010: 9. [Shi Qingli. On the Origin and Influence of Foucault's "Spatial Theory"[D]. Jinan: Shandong University, 2010:9.] |

| [4] | 牛宏宇. 空间理论视域下的弗吉尼亚·伍尔夫研究[D]. 天津: 天津师范大学, 2014: 11. [Niu Hongyu. A Study on Virginia Woolf from the Perspective of the Space Theory[D]. Tianjin: Tianjin Normal University, 2014:11.] |

| [5] | 李艳培. 布尔迪厄场域理论研究综述[J]. 决策与信息 (财经观察), 2008(6): 137-138. [Li Yanpei. A review on field theory of Bourdieu[J]. Decision and Information (Financial Observation), 2008(6): 137-138. ] |

| [6] | 诺伯舒茨.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明, 译.武汉:华中科技大学出版社, 2010:3-4, 18-19. [Schulz C N. Towards A Phenomenology of Architechture[M]. Shi Zhiming, trans. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2010:3-4, 18-19.] |

| [7] | 查尔斯·莫尔, 威廉·米歇尔, 威廉·图布尔.风景——诗话般的园艺为人类再造乐园[M].李斯, 译.北京:光明日报出版社, 2000:3. [Moore C W, Mitchell W J, Turnbull W Jr. The Poetics of Gardens[M]. Li Si, trans. Beijing: Guangming Daily Press, 2000:3.] |

| [8] | 凯文·林奇.城市意象[M].方益萍, 何晓军, 译.北京:华夏出版社, 2001:1. [Lynch K. The Image of the City[M]. Fang Yiping, He Xiaojun, trans. Beijing: Huaxia Publishing House, 2001:1.] |

| [9] | 罗珂. 场所精神——理论与实践[D]. 重庆: 重庆大学, 2006: 11. [Luo Ke. Spirit of Space—Theory and Practice[D]. Chongqing: Chongqing University, 2006:11.] |

| [10] | 张杨. 空间·场所·时间——建筑场的基本构成要素[J]. 河北建筑工程学院学报, 2000, 18(2): 26-29. [Zhang Yang. Space, place, time: The basic constituents of architectural place[J]. Journal of Hebei Institute of Architecture and Civil Engineering, 2000, 18(2): 26-29. ] |

| [11] | 文军, 黄锐". 空间"的思想谱系与理想图景:一种开放性实践空间的建构[J]. 社会学研究, 2012(2): 35-59. [Wen Jun, Huang Rui. The intellectual genealogy and ideal prospect of space: The construction of an open practical space[J]. Sociological Studies, 2012(2): 35-59. ] |

| [12] | 谢彦君. 旅游体验的情境模型:旅游场[J]. 财经问题研究, 2005(12): 64-69. [Xie Yanjun. Tourist field: The situational model of tourist experience[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2005(12): 64-69. DOI:10.3969/j.issn.1000-176X.2005.12.011] |

| [13] | 谢彦君. 旅游体验——旅游世界的硬核[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005, 16(6): 5-9. [Xie Yanjun. Tourist experice—Hard core of tounist world[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2005, 16(6): 5-9. ] |

| [14] | 刘悦笛. 视觉美学史——从前现代、现代到后现代[M]. 济南: 山东文艺出版社, 2008: 333, 342, 375, 288, 156. [Liu Yuedi. The History of Visual Aesthetics: From the Former to the Postmodern[M]. Jinan: Shandong Literature and Art Publishing House, 2008: 333, 342, 375, 288, 156.] |

| [15] | 李慧希. 场所与权力[D]. 北京: 北京林业大学, 2007: 19. [Li Huixi. Space and Power[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2007: 19.] |

| [16] | 陈忠. 主体性的微观走向与空间权利的城市实现——对城市权利的一种前提性反思[J]. 哲学动态, 2014(8): 57-65. [Chen Zhong. From the microcosmic subjectivity to the city realization of the spatial rights—A prerequisite introspection of the city rights[J]. Philosophical Trends, 2014(8): 57-65. ] |

| [17] | 朱淳, 张力. 景观艺术史略[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2008: 7. [Zhu Chun, Zhang Li. A Brief History of Landscape Art[M]. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 2008: 7.] |

| [18] | 徐纯一. 如诗的凝视:光在建筑中的安居[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010: 232. [Xu Chunyi. Poetic Gaze: Light in the Construction of the Housing[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2010: 232.] |

| [19] | 约翰·罗贝尔.静谧与光明:路易·康的建筑精神[M].成寒, 译.北京:清华大学出版社, 2010:67, 130. [Lobell J. Between Silence and Light: Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn[M]. Cheng Han, trans. Beijing: Tsinghua University Press, 2010:67, 130.] |

| [20] | 吴家骅.景观形态学:景观美学比较研究[M].叶南, 译.北京:中国建筑工业出版社, 1999:153. [Wu Jiaye. Landscape Morphology: A Comparative Study of Landscape Aesthetics[M]. Ye Nan, trans.Beijing: China Architecture & Building Press, 1999:153.] |

| [21] | 王志杰. 茂陵与霍去病墓石雕[M]. 西安: 三秦出版社, 2005: 47-48. [Wang Zhijie. Maoling and the Tone Sculptures at the Tomb of Huo Qubing[M]. Xi'an: Sanqin Press, 2005: 47-48.] |

| [22] | E·H·贡布里希.艺术的故事[M].范景中, 译.南宁:广西美术出版社, 2013:27. [Gombrich E H. The Story of Art[M]. Fan Jingzhong, trans. Nanning: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2013:27.] |

| [23] | 王志杰. 茂陵名胜[M]. 西安: 陕西旅游出版社, 2009: 116. [Wang Zhijie. Attractions in Maoling[M]. Xi'an: Shaanxi Travel and Tourism Press, 2009: 116.] |

| [24] | 陈兰村. 民间传说故事是旅游产业的重要资源——以金华民间传说故事为例[J]. 浙江旅游职业学院学报, 2011, 7(2): 1-4. [Chen Lancun. Folk legends: Important resources to tourism industry—Taking folk legends in Jinhua as an example[J]. Journal of Tourism College of Zhejiang, 2011, 7(2): 1-4. ] |

| [25] | 马翀炜. 旅游·故事·文化解释[J]. 吉首大学学报 (社会科学版), 2000, 21(4): 58-62. [Ma Chongwei. Tourism, story and cultural interpretation[J]. Journal of Jishou University (Social Sciences Edition), 2000, 21(4): 58-62. ] |

| [26] | 王志杰, 何光前. 茂陵故事[M]. 西安: 三秦出版社, 2007. [Wang Zhijie, He Guangqian. The Stories of Maoling[M]. Xi'an: Sanqin Press, 2007.] |

| [27] | 马尔科姆·巴纳德.艺术、设计与视觉文化[M].王升才, 张爱东, 卿上力, 译.南京:江苏美术出版社, 2006:132. [Barnard M. Art, Design and Visual Culture[M]. Wang Shengcai, Zhang Aidong, Qing Shangli, trans. Nanjing: Jiangsu Fine Arts Publishing House, 2006:132.] |

| [28] | 卢原信义.街道的美学[M].尹培彤, 译.天津:百花文艺出版社, 2006: 187. [Luhara Nobuyoshi. The Aesthetic Townscape[M]. Yin peitong, trans. Tianjin:Baihua Literature and Art Publishing House, 2006:187.] |