2. 重庆师范大学地理与旅游学院, 重庆 400047;

3. 贵州科学院山地资源研究所, 贵阳 550001

2. College of Geography & Tourism, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China;

3. Institute of Mountain Resource, Guizhou Academy of Sciences, Guiyang 550001, China

人口问题是制约和影响经济和社会可持续发展的首要而关键因素。人口流动是产生区域经济均衡过程的重要因素,而区域经济非均衡是导致人口流动的重要驱动力[1]。人口与经济的空间变化是区域差异研究的重要组成部分,也是反映区域差异的两大主要指标。国内外关于人口与经济的研究很多,如Richard Blundell等[2]对工资构成与人口性别结构关系进行了研究分析;Oskar Nordstrom Skans [3]通过研究区域生产力受人口结构变化的影响,提出人口失业率对生产力的影响是积极的这一新观点;许家伟等[4]利用2009年的省级数据,结合前人的研究成果,探讨了我国整体及广东省的人口及经济重心问题。许月卿等[5]计算了1978—2002年我国逐年的人口重心和社会经济重心,得到其动态演变轨迹,并探讨了人口和社会经济发展区域差异的动态变化、驱动因子及其动态演变趋势。国内外关于人口与经济发展的研究理论相对比较成熟,大量的研究关于探讨和揭示区域人口和经济发展之间的作用机制及其内在规律,但关于人口与经济发展的研究探讨在理论和方法的拓展上尚需发展和完善,对于进一步建立空间分布和变动的数学模型和对人口与经济发展关系空间化进行分析的并不多见。

本文构建评价指标体系,依据经济增长阶段及区域产业结构演进等相关理论,基于省域层面以区县为研究对象,对重庆市人口和经济进行相关性分析,探讨它们之间的相互作用及空间分布规律,并以此为依据,寻求促进重庆市人口与经济协调发展的有效措施。

1 研究区域概况 1.1 人口特征2001—2012年,重庆市人口自然增长率总体上呈波动性,2005年之前重庆市人口自然增长率一直低于全国平均水平,从2005年之后就基本上高于全国平均水平,但差距逐渐缩小,到2012年又低于了全国平均水平。在人口总量方面,重庆市人口数量总体上呈上升趋势,人口出生率呈现凹形变化,人口死亡率呈现平稳态势,而人口自然增长率略呈下降趋势。在年龄结构方面,重庆市人口年龄结构属于成年型,但老龄人口比重正在逐步上升,按照联合国老龄化社会标准,重庆市已步入老龄化社会。在人口城乡结构方面,1996年重庆市城镇化率仅为29.5%,乡村人口比重70.5%,大量人口集中在乡村。随着改革开发的进程和城市化的发展,乡村人口大量向城镇转移,城镇人口比重逐年上升。进入21世纪以来,重庆市城镇化水平快速发展,2012年重庆市城镇化率为56.98%,比全国高4.41个百分点。在人口文化素质方面,重庆市人口具有大专及以上文化程度的人口数量出现大幅度增长,重庆市人口的文化素质呈现出“中间大,两头小”的正态分布。在人口密度方面,2012年重庆市8.24万平方公里的土地面积上拥有3343.44万人,人口密度约为405.67人/km2,人口空间格局差异十分显著。

1.2 经济特征重庆市历年国内生产总值与人均国内生产总值均呈上升趋势,由于地区条件的不同,重庆市各地区经济发展水平的绝对差距逐渐扩大,贫富分化趋于严重。各地区经济不协调,因此协调各地区经济发展还任重而道远。重庆市经济发展水平呈现明显的空间分布特征,最发达的地区属于重庆市主城9区以及涪陵区,其次为主城9区附近的地区,重庆市东部地区除了万州区和黔江区,其余经济发展都比较差。人均GDP处于高水平的区县较少,占区县总数的26.3%,为重庆市主城9区以及涪陵区而重庆市铜梁县和东部地区大部分区县都处于低水平发展。

2 研究方法 2.1 地理集中度地理集中度是综合考虑区域人口、经济、面积等因素,是衡量人口、经济空间分布的有效指标,一般应用地理集中度指数来表征[6, 7]。用人口地理集中度和经济地理集中度衡量重庆市人口与经济的空间分布及集聚状况,综合考虑了大区域的人口、经济总量与区域面积的因素。人口地理集中度和经济地理集中度计算公式如下:

| ${R_{PO{P_{it}}}} = \frac{{po{p_{it}}/PO{P_t}}}{{lan{d_{it}}/LAN{D_t}}};{R_{GD{P_{it}}}} = \frac{{gd{p_{it}}/GD{P_t}}}{{lan{d_{it}}/LAN{D_t}}}$ | (1) |

式中,RPOPit为人口地理集中度,RGDPit为经济地理集中度;popit、POPt分别表示i地区t时刻人口数量和区域总人口数量;gdpit、GDPt分别表示i地区t时刻GDP数值和区域的总GDP数值;landit、LANDt分别表示i地区t时刻国土面积和区域的总国土面积。

2.2 耦合指数耦合指数也称不一致指数,为经济地理集中度与人口地理集中度的比值,反映人口与经济间分布的耦合关系[8]。

| $I={{{R}_{GD{{P}_{it}}}}}/{{{R}_{po{{p}_{it}}}}}\;$ | (2) |

式中,I表示耦合指数,RGDPit和RPOPit分别为经济地理集中度和人口地理集中度。若I<1,则表示经济集聚滞后于人口集聚;I =1,则表示人口集聚与经济集聚二者协调发展;I >1,表示经济集聚超前于人口集聚。

2.3 全局空间自相关模型Moran's I指数取值一般在[-1, 1]之间,反映空间邻接或空间邻近区域单元属性值的相似程度,I<0表示负相关,I>0表示正相关[9]。其计算公式如下:

| $I\left( d \right) = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {W\left( {{X_i} - \bar X} \right)} } }}{{{S^2}\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} } }}$ | (3) |

式中,Xi,Xj分别表示为区域i和区域j的属性值,本文表示区域的人口与经济的耦合指数;

局域空间自相关通过比较观测值和相邻值与全局的关系,能更准确的把握局部空间要素的集聚与分异特征[10]。局域空间自相关指标LISA是对全局空间自相关进行分解的一系列指标,LISA既可以表明局域内部异质性的分布状况也可以度量区域与其周边区域之间的空间差异程度及其显著性,每一个区域人口与经济耦合指数I的局域Moran统计量计算公式如下,式中,各指标和全局自相关模型相同。

| ${I_i}\left( d \right) = \frac{{\left( {{x_i} - \bar x} \right)}}{{{S^2}}}\sum\limits_{i \ne j}^n {{W_{ij}}\left( {{x_j} - \bar x} \right)} $ | (4) |

综合借鉴物理学中的容量耦合概念及容量耦合系数模型[11],定义人口与经济发展的耦合度函数,其表达式为:

| $C = {\left\{ {\left( {{U_p} \cdot {U_e}} \right)/\left[ {\left( {{U_p} \cdot {U_e}} \right)\left( {{U_p} + {U_e}} \right)} \right]} \right\}^{1/2}}$ | (5) |

式中,Ue、Up为经济发展水平和人口发展水平,C为人口与经济发展的耦合度。

2.6 人口与经济发展耦合协调度模型地区的人口与经济发展系统有交错、动态和不平衡的特性,为了真实地反映人口与经济发展系统之间的实际情况,本文引入耦合协调度[12, 13]进行分析,其公式为:

| $D = {\left( {K \cdot C \cdot P} \right)^\theta }\quad \quad T = \delta {U_p} + \eta {U_e}$ | (6) |

式中,D表示耦合协调度;C为耦合度;K为协调系数,一般取K = 2;T为人口结构与经济发展的综合发展指数,反映两者的整体水平或效益;θ、δ、η为待定系数,一般θ取0.5;δ、η示子系统在整个综合系统中所占权重,考虑到人口与经济发展子系统具有同等的重要性,故δ、η均取0.5。

3 指标体系的建立本文把人口发展与经济发展两个系统通过各自的耦合要素产生相互作用、彼此影响的程度定义为“人口—经济”系统耦合度。本着指标选取的综合性、代表性、科学性、数据可取性原则,从人口子系统与经济子系统的内在联系出发,从人口数量、人口结构、人口质量、人口分布等方面构建人口系统指标体系;从经济水平、经济结构、经济潜力等方面构建经济指标体系,采用功效系数法,根据各指标达到发展的目标值的满意程度将其标准化,并运用定量与定性结合的层次分析法确定指标权重。人口与经济发展子系统各指标目标值即序参量的上下限值,参照生态城市与可持续城市建设标准[14, 15]。本文结合重庆市2001—2012年《重庆市统计年鉴》中的数据,得到人口与经济系统指标体系(表 1)。

| 表 1 人口系统与经济系统指标体系的权重 Tab.1 The Right Weight of Population and Economic System |

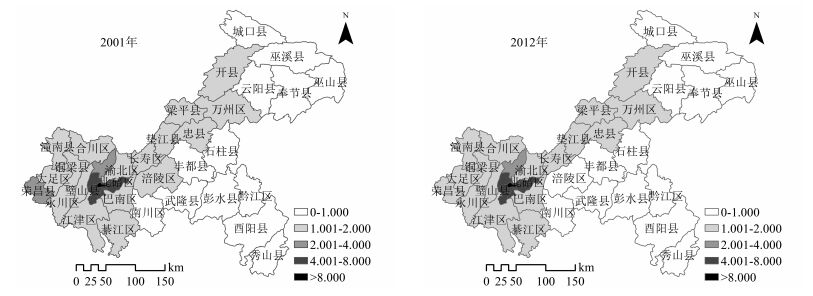

重庆市人口地理集中度总体上呈现趋向“一圈高两翼低”的特点(图 1),重庆市经济地理集中度(图 2),主要集中在重庆市主城9区及主城周围经济较发达区县。宏观上看,重庆市经济地理集中度和人口地理集中度总体趋于集中,但二者集中区域和集聚程度仍有不同,两者有一定的关联性和偏差性。主城九区两项指标都处于较高水平,渝东北城口县、巫溪县、巫山县等县和渝东南酉阳县、秀山县等县的两项指标水平则较低。从偏差值来看,2001—2012年,人口地理集中度最高值与最低值的比值由409倍下降为333倍,经济地理集中度最高值与最低值的比值由3798倍下降为2897倍,说明重庆市人口地理集中度差异和经济地理集中度差异都在缩小,但总体来看,经济地理集中度差异远大于人口地理集中度。从其他区县来看,人口、经济地理集中度两项指标的关联有一定的差异,人口地理集中度高的区县和经济地理集中度高的区县不一一对应,存在一定的偏差,人口与经济的空间分布不一致。

|

图 1 2001年和2012年重庆市人口地理集中度分布 Fig.1 The Index of Population Concentration in Chongqing |

|

图 2 2001年和2012年重庆市经济地理集中度分布 Fig.2 The Index of Economic Concentration in Chongqing |

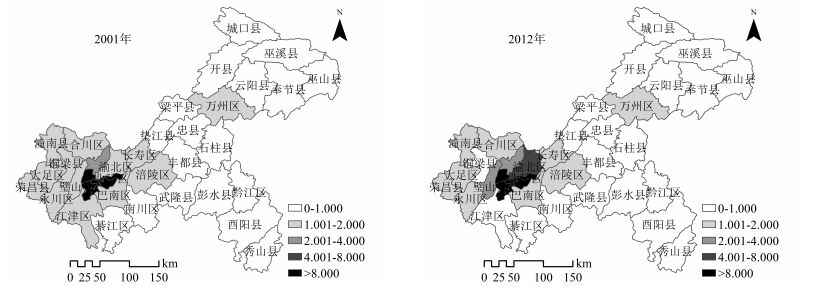

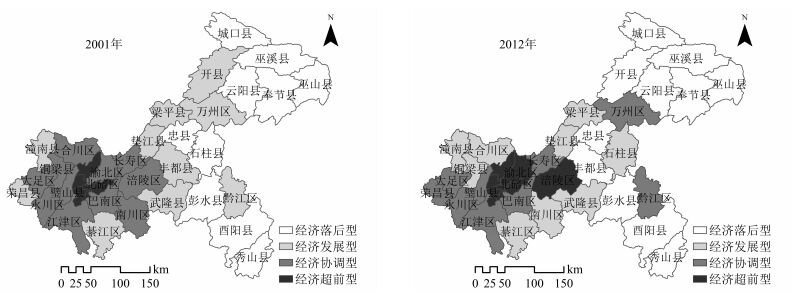

利用公式(2)计算出重庆市各区县的耦合指数,并根据耦合指数(0.25,0.5]、(0.5,0.8],(0.8,1.5],和>1.5将人口与经济的分布划分为经济落后型(四类地区)、经济发展型(三类地区)、经济协调型(二类地区)、经济超前型(一类地区),分布情况如图 3。

|

图 3 2001年和2012年重庆市人口与经济耦合类型分布 Fig.3 Population and Economic Coupling Type Distribution in Chongqing |

2001年重庆市人口与经济耦合类型空间分异比较明显,耦合类型集聚程度均较高。2012年,人口与经济耦合类型总体格局基本未改变,但有少部分区县空间格局发生变化。2001—2012年间,渝北区和涪陵区由二类地区转变为一类地区;万州区由三类地区转变为二类地区。作为重庆主城九区之一的渝北区交通便捷,为渝北区经济发展提供了条件。由于渝北区距重庆朝天门码头和市政府较近,并在主城其它区的辐射带动下,经济发展迅速,这样就促进了渝北区经济集聚快于人口集聚。三峡工程竣工促进了长江流域的合作发展,东北和西南互动合作共赢形成共识,国家对三峡库区(特别是万州区)的扶持力度加大。而涪陵区居重庆市及三峡库区腹地,经济上处于长江经济带、乌江干流开发区、武陵山扶贫开发区的结合部,有承东启西和沿长江、乌江辐射的战略地位,因此,涪陵区和万州区经济得到迅速发展,人口集聚和经济集聚效应明显。合川区、铜梁县、永川区、江津区由二类地区转变为三类地区。合川区、铜梁县、永川区位于重庆主城西部边缘地带,且受到周围璧山县、北碚区的经济集聚作用,其经济发展实力低于主城及周边较经济发达地区。江津区是渝西地区重要的经济重心城市,整体实力较强,但江津区内部发展极不平衡,江津区经济发展成“北倾”的空间分布态势,不能有效带动其中南部地区经济发展,与其它区县相比,江津区总体上经济发展程度降低。总体来看,重庆市经济超前型区县增多,经济协调型发生部分转移,经济发展型数量增多,经济落后型基本维持不变,说明重庆市经济综合实力有一定增强,极化现象有弱化趋势,但是人口与经济空间分布的协调程度仍处于低水平。

5 人口与经济耦合指数的空间自相关分析 5.1 全局空间自相关分析2001年和2012年人口与经济空间分布耦合指数的全局自相关系数Moran's I分别为0.7416和0.6947(其结果通过Z检验,P<0.05),全局自相关系数Moran's I显著大于零,重庆市人口与经济分布的耦合关系具有明显的空间自相关特征,耦合指数相似的区县在空间上趋于集聚,即人口与经济耦合指数大的地区,其周边地区其值也大,反之亦然。全局自相关系数Moran's I由2001年的0.7416下降为2012年的0.6947,说明重庆市人口与经济空间分布的耦合指数较高和较低区县在空间上的集聚程度不断减弱,逐渐趋于分散,反映出重庆市人口与经济空间分布的不一致性逐步缩小,人口与经济分布将走向协调发展。

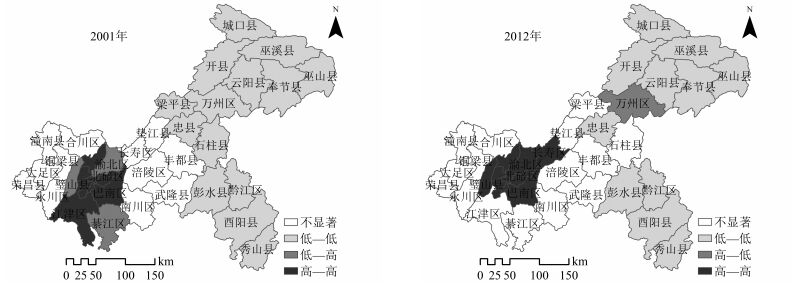

5.2 局域空间自相关分析利用Geoda软件分析计算2001年和2012年的Local Moran's I值,作出人口与经济空间分布耦合的LISA集聚图(图 4),便于更直观反映出重庆市人口与经济分布耦合程度差异及变化过程。从图上可以看出,2001年高集聚的区县主要分布在,除渝北区外的主城区及其附近的江津区,这些地区具有良好的发展基础、良好的区位优势和便利的交通条件,能够迅速形成明显的集聚效应、规模经济和竞争优势,同时也能吸引人口得迅速聚集,因此,区域内人口和经济集聚程度高,耦合指数相对较高;低低集聚型的区县主要分布“两翼”地区:渝东北的城口、巫山、巫溪、奉节、云阳、开县等区县和渝东南的黔江、彭水、酉阳、秀山等欠发达地区,大体分两种情况:一是较偏远的城口、巫溪、巫山、奉节、酉阳、秀山等,这些地区以山区居多,境内自然条件较差,经济发展落后,区内稀少的人口与相对落后的经济发展状况相对应,二是万州、梁平、彭水等经济发展处于中等水平,但人口规模较大,人口集聚程度相对较高,经济发展不能满足人口发展的需求,因而人口与经济空间分布耦合指数较低;低高集聚型有綦江区、璧山县和渝北区这些区县自身经济发展水平较高,集聚一定的人口,又因为紧靠主城区,人口集聚程度也相应偏高,因而形成低高型集聚。

|

图 4 2001年和2012年重庆市人口与经济耦合指数LISA集聚类型 Fig.4 LISA Clustering Chart of Population and Economic Coupling Index |

到2012年,重庆市人口与经济空间耦合分布关系发生了较大变化,由于主城区的经济辐射带动作用增强,渝北区、璧山县和长寿区分别由原来的低高集聚和不显著变为高高集聚;江津区和綦江区分别由高高集聚和低高集聚变为不显著,其原因是江津区经济发展成“北倾”的空间分布态势,不能有效带动其中南部地区经济发展,因此其经济发展程度降低,綦江区却是受到主城经济带动作用,其经济实力增强;渝东北的万州区经过十多年的发展,人口集聚和经济集聚水平显著提高,万州区由原来的低低集聚变为高低集聚,其主要原因是万州区区位优势明显、交通条件良好以及三峡库区核心区受到国家扶持政策等原因;梁平县和石柱县也受到万州区人口和经济集聚辐射作用,由原来的低低集聚变为不显著。通过空间自相关分析可以发现重庆市人口与经济分布关系的空间分异表现为经济发展水平相对较高的“一圈”和经济欠发达的“两翼”在空间上分别趋于集聚。

6 重庆市人口与经济发展耦合分析 6.1 人口与经济发展耦合度分析根据人口与经济发展耦合协调度的评价标准对重庆市的人口与经济耦合协调类型进行划分,划分后结果如表 2所示。

| 表 2 重庆市人口与经济耦合度分类 Tab.2 The Classification Result of Population and EconomyCoordination Degree |

重庆市人口与经济的耦合协调程度为以下类型:拮抗阶段,以频临失调型为主,主要分布在渝东南和渝东北的边远山区,总数占到21.05%,这些地区经济发展水平较低,人口发展滞后,农业人口比重过大,经济发展严重依赖于农业发展,城市化水平较低,人口压力较大,人口与经济发展处于失调状态;磨合阶段分布比较零散,其中黔江区、南川区、垫江县、綦江区、大足区等区县,这些地区经济基础要好一些,但人口数量的增长限制了当地经济的发展,急需通过调整人口结构、提高人口素质来满足经济发展的需要,使人口发展跟上经济发展的步伐,人口与经济发展较为协调的地区主要分布在在部分主城区、“一圈”周围地区和“两翼”零散分布,这些地区经济较发达,经济发展主要依赖于人口结构、人口素质等因素,且人口不断发展并呈现出与经济发展相适应的趋势,经济与人口间出现不断磨合与适应的过程。

6.2 人口与经济发展耦合协调度分析重庆市耦合协调度值(表 3)由2001年的0.2178上升为2012年的0.3560,总体上呈现出上升趋势,由中度失调型向轻度失调型转变,人口发展指数大于经济发展指数。整个重庆人口发展水平高于经济发展水平,但人口发展的速度相对于经济发展速度来讲相对缓慢,经济发展的空间相对于人口发展来说较大,在今后的发展中经济发展将有更大空间带动人口的发展。重庆市各区县人口与经济耦合度值由2001年的0.2132—0.3973上升为2012年的0.28306—0.4135,人口与经济耦合度总体呈上升趋势,表明人口与经济间的耦合作用不断增强。重庆市各区县中,渝中、大渡口区两个区县的耦合度值有所下降,其余区县的耦合度值则均有不同幅度的增加,其中,渝北区、巴南区、江津区、綦江区、潼南县、荣昌县、城口县耦合度值增加幅度相对较大,其原因是这些地区经济受到促动,经济发展迅速,产业结构不断优化,对外来人口及高素质人才的吸引作用增强,区域内人口素质不断提高,人口结构不断得到优化,人口发展与经济发展逐步相适应。

| 表 3 重庆市2001—2012年耦合协调度评价 Tab.3 The Coupling Coordination Degree in Chongqing |

本文基于Geoda、ArcGIS软件并结合耦合指数,对重庆市2001—2012年人口与经济耦合关系进行探讨,分析了人口与经济的空间耦合分布特征,得到如下结论:

人口集聚和经济集聚存在偏差性,制约人口与经济的协调发展。重庆市人口与经济空间分布的经济集中度和人口集中度均呈现出“一圈”高、“两翼”低的格局,但两者空间分布不一致。重庆市经济超前型区县增多,经济协调型发生部分转移,经济发展型数量增多,经济落后型基本维持不变,经济综合实力有一定增强,极化现象有弱化趋势,但人口与经济空间分布的协调程度仍处于低水平。

重庆市人口与经济协调发展水平总体处于较低水平,二者间的协调程度低。2012年,重庆市人口与经济耦合分布类型中,经济落后型和经济发展型区县占区域总数的63.15%;其次,人口与经济发展协调发展程度水平较低。

重庆市人口与经济协调发展水平存在一定的空间分异,区域发展不平衡。重庆总体耦合协调度呈上升趋势,人口与经济的协调度由中度失调向轻度失调转变。重庆市主城区人口与经济协调发展水平较高,而区域内城口县、巫溪县人口与经济协调发展水平最低。总体而言,重庆市人口与经济协调发展的区县集中分布在以主城区为中心的“一小时经济圈”,而经济发展较为落后的渝东南和渝东北,区内人口与经济协调发展水平远远低于主城区,重庆市人口与经济发展协调水平差异明显。

| [1] | 樊杰, 陶岸君, 吕晨. 中国经济与人口重心的耦合态势及其对区域发展的影响[J]. 地理科学进展, 2010, 29(1): 87-95. [Fan Jie, Tao Anjun, Lv Chen. The coupling mechanism of the centroids of economic gravity and population gravity and its effect on the regional gap in China[J]. Progress in Geography, 2010, 29(1): 87-95. DOI:10.11820/dlkxjz.2010.01.012] |

| [2] | Blundell R, Gosling A, Ichimura H, et al. Changes in the distribution of male and female wages accounting for employment composition using bounds[J]. Econometica, 2007, 75(2): 323-363. DOI:10.1111/ecta.2007.75.issue-2 |

| [3] | Skans O N. How does the age structure affect regional productivity[J]. Applied Economics Letters, 2008, 15(10): 787-790. DOI:10.1080/13504850600749123 |

| [4] | 许家伟, 侯景伟, 宋宏权, 等. 1990—2009年中国区域差异与空间格局——以人口重心与经济重心为例[J]. 人文地理, 2011, 26(4): 85-90. [Xu Jiawei, Hou Jingwei, Song Hongquan, et al. Spatial-temporal change of regional differences and spatial patterns in China: A case study of population gravity centers and economic gravity centers[J]. Human Geography, 2011, 26(4): 85-90. ] |

| [5] | 许月卿, 李双成. 我国人口与社会经济重心的动态演变[J]. 人文地理, 2005, 20(1): 117-120. [Xu Yueqing, Li Shuangcheng. The movement of population gravity centers and economic gravity centers in China[J]. Human Geography, 2005, 20(1): 117-120. ] |

| [6] | 刘娜, 石培基, 李博. 甘肃省人口经济空间分异与关联研究[J]. 干旱区地理, 2014, 37(1): 179-187. [Liu Na, Shi Peiji, Li Bo. Space difference and correlation between population and economy in Gansu province[J]. Arid Land Geography, 2014, 37(1): 179-187. ] |

| [7] | 王磊, 段学军, 田方, 等. 长江三角洲人口与经济的空间分布关系研究[J]. 经济地理, 2009, 29(10): 1619-1623. [Wang Lei, Duan Xuejun, Tian Fang, et al. Study on the relationship between population and economic spatial distribution in Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2009, 29(10): 1619-1623. ] |

| [8] | 钟业喜, 陆玉麒. 鄱阳湖生态经济区人口与经济空间耦合研究[J]. 经济地理, 2011, 31(2): 195-200. [Zhong Yexi, Lu Yuqi. The coupling relationship between population and economic in Poyang Lake Ecological Economic Zone[J]. Economic Geography, 2011, 31(2): 195-200. ] |

| [9] | 张连均, 张晶, 侯晓慧, 等. 江苏省人口分布的空间自相关分析[J]. 首都师范大学学报 (自然科学版), 2010, 31(4): 7-10. [Zhang Lianjun, Zhang Jing, Hou Xiaohui, et al. The spatial autocorrelation analysis on population of Jiangsu province[J]. Journal of Capital Normal University (Natural Science Edition), 2010, 31(4): 7-10. ] |

| [10] | 公云龙, 张绍良, 章兰兰. 城市地价空间自相关分析——以宿州市为例[J]. 经济地理, 2011, 31(11): 1906-1911. [Gong Yunlong, Zhang Shaoliang, Zhang Lanlan. Spatial autocorrelation of urban land price: A case study of Suzhou[J]. Economic Geography, 2011, 31(11): 1906-1911. ] |

| [11] | 刘耀彬, 李仁东, 宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析[J]. 自然资源学报, 2005, 20(1): 105-112. [Liu Yaobin, Li Rendong, Song Xuefeng. Analysis of coupling degrees of urbanization and ecological environment in China[J]. Journal of Natural Resources, 2005, 20(1): 105-112. DOI:10.11849/zrzyxb.2005.01.015] |

| [12] | 吴玉鸣, 张燕. 中国区域经济增长与环境的耦合协调发展研究[J]. 资源科学, 2008, 30(1): 25-30. [Wu Yuming, Zhang Yan. Analyzing coupled regional economic growth and environmental conservation in China[J]. Resources Science, 2008, 30(1): 25-30. ] |

| [13] | 张琰飞, 朱海英. 西南地区文化演艺与旅游流耦合协调度实证研究[J]. 经济地理, 2014, 34(7): 182-187. [Zhang Yanfei, Zhu Haiying. Empirical research on coupling coordination of cultural performance and tourist flow in Southwest China[J]. Economic Geography, 2014, 34(7): 182-187. ] |

| [14] | 官冬杰, 苏维词. 城市生态系统健康及其评价指标体系研究[J]. 水土保持研究, 2006, 13(5): 70-73. [Guan Dongjie, Su Weici. Studies on urban ecosystem health and its assessment indexes system[J]. Research of Soil andWater Conservation, 2006, 13(5): 70-73. ] |

| [15] | 官冬杰, 苏维词, 周继霞. 重庆都市圈生态系统健康评价研究[J]. 地域研究与开发, 2007, 26(4): 102-106. [Guan Dongjie, Su Weici, Zhou Jixia. Study on evaluation of ecosystem health in Chongqing metropolis[J]. Areal Research and Development, 2007, 26(4): 102-106. ] |