1b. 中原经济区三化协调发展河南省协同创新中心, 开封 475004;

1c. 河南大学环境与规划学院区域发展与规划研究中心, 开封 475004

1b. Henan Three New-Types Coordinated Development Center, Kaifeng 475004, China;

1c. School of Environment and Planning/ Institution of Regional Development and Planning, Henan University, Kaifeng 475004, China

县域经济发展是整个国民经济发展的基础,是解决“三农”问题的主要途径,是实现城乡协调发展的根本选择。2015年中央一号文件明确指出,要推进农村一二三产业融合发展,壮大县域经济。近年来很多地方也都针对县域经济出台了一系列含金量很高的政策措施。其中,促进县域经济发展的激励奖励政策特别引人注目[1]。河南省是我国第一人口大省和农业大省,是我国重要的商品粮基地,发展县域经济对于全面建成小康社会十分关键。近几年,河南省县域经济竞相加速,为经济社会跨越式发展作出了巨大贡献。这些成绩的取得很大程度上得益于省委、省政府自2004年召开第一届全省县域经济工作会议以来,先后出台的一系列具有前瞻性、力度很大的激励政策,如让强县更强、弱县得到快速发展的强县扩权政策、奖励快速发展县(市)、“三年帮扶”后进县的财政支持政策、稳定县乡领导干部的组织保障政策、分类指导的管理政策[2]、省直管县政策等等。这些经验表明,科学地制订激励政策并实施激励对加快县域经济发展意义重大。

然而,随着全球市场竞争的加剧和全球金融危机的爆发,河南省县域经济发展中存在的一些问题逐渐暴露出来。比如,从县域经济活动微观主体来看,农户组织化程度低、经营分散,小农生产比较严重。企业规模小,资金技术匮乏;从产业发展来看,农业现代化、农村工业化、服务化水平仍较低;从区域层面来看,管理水平低,发展活力不足。尤其是我国现在处于由计划经济向市场经济转型时期,这些问题如不能得到及时解决会严重影响县域经济的竞争力提升。这就迫切需要从政策的角度进行激励和引导,提高各层次主体的积极性和创造力。

如何激励县域经济的快速发展呢?国外学术界专门提出县域经济概念进行研究的较少,但提出了一系列与农村发展相关的理论,如阿瑟·刘易斯的“二元经济结构理论” [3],舒尔茨的“改造传统农业理论” [4]、赫希曼的“不平衡发展理论”[5],缪尔达尔的“反贫困”理论[6]等等。国内学者则主要是从案例分析的角度出发,探讨县域经济发展的模式及战略问题。相关研究多集中于县域经济的涵义、性质、特征、类型、结构、构成要素等基本理论的研究[7, 8]、县域经济实力评价、差异及各种对策的研究[9, 10],而关于县域经济政策的研究较少,仅有零星的文献出现,如“扩权强县”政策[11]、财政政策和货币政策[12]、产业政策[7]、企业政策[13]、科技政策等等。虽然目前各地政府对县域经济激励政策的实践探索较多,但多集中于强县扩权、扩权强县、实行省直管等区域层面的激励,这对于传统农业大省的很多县域来说波及不到。而以农业为主县域经济活动的主要参与主体是农户和企业,激发该类县域经济发展活力的关键在于充分调动农户和企业的生产、工作积极性,了解微观主体在发展中真正“需要”什么,是针对微观主体制定相关政策的重要参考。为此,本文拟基于主体需要视角,在对农业产业化发展较好的县域经济微观参与主体深入调查的基础上,围绕农户和企业构建县域经济发展的激励政策体系,并提出加快该类县域经济发展的协同激励政策思路。

2 理论分析 2.1 需要理论管理心理学认为,需要是激励过程的起点,人的意志行动开始于需要以及由需要引起的动机[14]。需要理论主要包括马斯洛(Maslow A H)的“需要层次论”、奥尔德弗(Alderfer)的ERG理论和麦克莱兰(Mcclelland)的“成就需要”理论等。马斯洛的“需要层次”理论把人的需要分五个层次,即:生理需要、安全需要、友爱和归属的需要、尊重的需要和自我实现的需要。其中,生理需要和安全需要是温饱阶段的低级需要,社会需要和尊重需要是小康阶段的需要,自我实现的需要是富裕阶段的高级需要。ERG理论的全称是“生存(exsistence)、关系(relatedness)、成长(grouth)理论”,简称“ERG理论”。与马斯洛的“需要层次”理论不同的是,ERG理论主张人的需要不一定严格按照由低到高逐级发展的顺序,在特定情况下,可以越级发展[15]。“成就需要”理论更侧重于对高层次管理中被管理者的研究。他把人的高层次需要划分为三种类型,即对权力的需要、对友谊的需要和对成就的需要。不同的人对这三种需要的排列层次和所占比重是不同的[14]。

2.2 激励理论激励理论在很大程度上直接或者间接立论于人的需要。按照研究激励问题的侧面,激励理论可以分为以下四种类型:内容型激励理论、过程型激励理论、行为改造型激励理论和综合性激励理论。其中内容型激励理论,是从人的需要出发,探讨工作动机激励的规律性。它着眼于满足人们需要的内容,即人们需要什么就满足什么,激励什么,从而激起人们的动机。它是以激发动机的诱因为主要研究内容的。

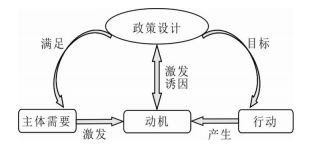

2.3 基于主体需要的政策激励机制 2.3.1 单个主体需要的政策激励机制需要是激励过程的起点,行动是激励的终点和目标。基于主体需要的政策设计是立足于主体的需要内容,设计满足其需要的政策内容以形成激发主体动机的诱因,从而激发主体人行动的动机,进而产生政策设计者想要的主体行动(图 1)。

|

图 1 单个主体需要的政策激励机制 Fig.1 The Policy Incentive Mechanism Based on the Needs ofIndividual Economic Actor |

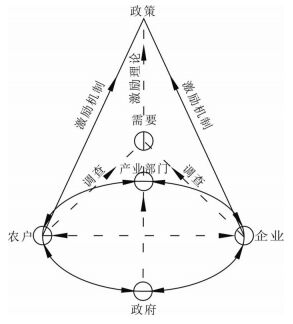

县域经济的发展需要各层面主体的共同努力。而县域经济活动参与主体表现为三个层面:农户或企业组织、产业部门或产业组织和区域管理者。基于多个主体需要的政策设计不仅立足于每一个主体的需要内容,还要兼顾该主体与其他主体需要的共同满足,以避免出现某个环节的短板,从而取得县域经济各主体的协同利益,激励主体间的互动合作与联合行动(图 2)。

|

图 2 协同激励分析框架 Fig.2 The Cooperative Policy Incentive Framework Based onthe Needs of Economic Actors |

在圆锥体的底面上是四个微观行为主体,分别是农户、企业、产业部门和政府,它们之间互相联系、互相影响,甚至互相制约。农户的发展需要政府提供良好的政策支持和财政补贴;需要企业提供工作;同时,农户也需要产业的升级及产业部门的管理和支持来提高自己的价值等。企业需要政府提供场地、资金和技术等方面。同时,企业交税为政府改善环境,改善民生,提供资金支持。而产业的升级改造对企业,对农户,对政府都有促进作用。产业的升级改造,解放了农户的劳动格局,为企业创造更大的利润,同时也促进了社会的和谐,政府的执政,为人民的服务也得到了实现。本文通过实地调研了解农户,企业、产业和政府的需要,依据他们的需要设计针对不同行为主体的激励政策。同时还要找出协同激励的载体模式,才能有效启动激励机制并实现协同激励。同时激励政策不仅仅针对当前的需要进行设计,随着需要层次的提高,从而转化为实施高层次的激励政策,通过激励政策的制定实施,为整个区域的共同发展提供强有力的动力支持。图 2中圆锥体的面也可以看做是政策激励体系,椎体重心则是需要,是出发点,同时也是归宿点,政策制定的好坏检验的标准就是看是否满足了行为主体的需要。

3 不同类型参与主体的需要层次分析 3.1 数据来源为了考察农户、企业及政府管理者在发展过程中的需要,笔者于2011年10月10日—14日,带领河南大学环境与规划学院七名研究生到河南省鄢陵县进行了入户调查,并于2014年4月对其中的55户农户和23家企业做了回访。鄢陵县属于河南省直管县,2011年被农业部、国家旅游局认定为“全国休闲农业与乡村旅游示范县”。鄢陵县2013年花卉苗木种植面积达60万亩,农业产业化发展相对成熟,具有较好的代表性。

调查由调查员按照问卷对农户(户主)、企业(负责人)、产业部门负责人和政府管理人员分别进行。为了可以比较不同主体需要的层次,调查对象选择一个产业内的微观主体;由于花木产业的企业定义是按农户种植的花木面积来界定的,具有农户和企业层次对接的方便性,因此选择鄢陵县花木产业的相关主体为调查对象。调查共收回有效问卷183份,其中农户122份,企业42份,产业部门和政府管理人员19份,得到183*42的数据库。

3.2 农户需要层次及特征按照奥尔德弗的ERG理论,把需要分为生存需要、关系需要和自我实现的需要,基于调查数据来分析不同县域各行为主体的需要层次。生存需要,我们从农户的居住条件、村边环境满意度、最重要的经营项目、人均收入、所拥有消费品等方面进行了解调查;关系需要主要从邻里关系、对农合组织的看法态度等了解,自我实现需要主要从种植规模、延长产业链行为,有新品种是否愿意试种以及今后五年奋斗目标等方面了解分析,最后从农户在生产生活中遇到的实际问题和困难进行调查,如信息需要、娱乐需要、培训需要等。这为后文进行激励政策设计提供依据。

(1)农户生存需要已经满足,对土地的需求愿望较高

由表 1可以看出,鄢陵县由于人均收入比较高(15730.8元,高于2011年全国平均水平6977元),因此农户居住条件较好,环境满意度较高,生活水平较高,生存需要已基本满足。由于农户的收入大多来源于花卉业(82%),并且一半以上的农户具有扩大经营规模的需要,因此,农户对土地的需求愿望很高,多数认为土地不易获得(72.1%)。由此可以看出,当前土地适度规模经营的策略是深入民心的。

| 表 1 鄢陵县农户生存需要调查 Tab.1 The Survey on the Survival Needs of RuralHouseholds in Yanling County |

(2)农户关系需要正处于上升期,对技术和信息需求高,加入协会组织的愿望强烈

由表 2可知,鄢陵县农户关系需要特征:邻里之间交往多,时常一块交流信息、切磋技术(77.9%),农户加入协会的愿望强烈,并认为行业协会作用很大。

| 表 2 鄢陵县农户关系需要与自我实现需要情况 Tab.2 The Survey on the Needs for Relatedness and Selfactualization of Rural Households in Yanling County |

(3)农户自我实现需要强烈,创业热情高涨

农户的自我实现需要强烈。许多农户想通过扩大种植规模(表 1,50.8%)实现对花卉种植的商业经营。从表 2可知,为了实现自我价值,他们对技术培训、市场营销、资金贷款、新品种试种热情高涨,并希望政府给予资金贷款、市场联系、土地承包和技术培训等方面的支持。

3.3 企业需要层次及特征作为企业家,一般的生存需要和关系需要早以得到满足,现在他们的需要主要是自我实现的需要。因此可以运用麦克莱兰的“成就需要”理论来分析企业家的需要,如对权力、友谊和成就的需要。从企业家“最想要的奖励”这一问题来分析企业家总体需要特征,从技术、政策、信息、员工和环境等方面分析企业发展的现状和面临的困难。

鄢陵县的大中小微型企业大多是从原来的花卉种植农户通过积累扩大规模,慢慢发展起来的经营花卉种植、销售、咨询的农林企业,且中小企业居多,大型企业较少仅占20%左右。

由表 3可知,农业企业发展的总体特征表现为:新技术的培训和学习是企业快速发展的助推剂,平均技术人员占企业职工人数的52.7%,企业新技术来源和信息来源主要通过网络和同行企业获取;企业销售渠道和方式多元化,其中自己跑市场、网上销售和企业合作销售同时进行并占主导地位;土地是农业企业发展的载体,但由于对于已成规模经营的企业来说,政府支持力度较大,故对土地的需求难度没有农户大;鄢陵企业资金相对充裕,制约企业进一步创新的最大障碍是人才的缺乏。

| 表 3 鄢陵县农业企业发展调查 Tab.3 The Survey on the Characteristics of Enterprise Development in Yanling County |

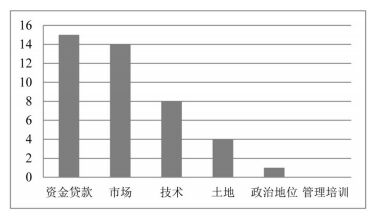

从问卷设计的问题:“如果你有一次被奖励的机会,你最想要什么?”,总结问卷中企业主的回答从一个侧面来代表企业层面的需要层次,我们可以看出企业的需要特征(图 3)。

|

图 3 企业总体需要特征(纵轴为回答相应内容的企业个数) Fig.3 The Survey on The Characteristics of Enterprise Needsin Yanling County |

(1)资金贷款仍是农业企业最想得到的奖励。

(2)拓展市场空间是企业所渴求的。占领市场,拓展销路是企业发展的动力。鄢陵县花木企业的产品主要是外销,本地需求量很小,因此提供市场信息,为企业牵线搭桥拓展销售渠道是企业所渴求的。

(3)对新技术的需求一般,还没有意识到管理培训的需要。由于花木生产技术多来源于祖传,因此,对于一般企业而言,耳濡目染的干中学技术足够应对市场的变化需求,只有大企业对获取新技术愿望强烈,如培育新品种等。

(4)对土地需求不强。由于已经发展起来的企业在土地供应方面已经得到政府的很多支持,在现有规模下,企业最想提高增长质量,而不是规模。

(5)农业企业主对权力的追求小于对经济的追求。调查发现,大企业的企业主对权力的追求较强烈,而小企业企业主的政治需要较小。

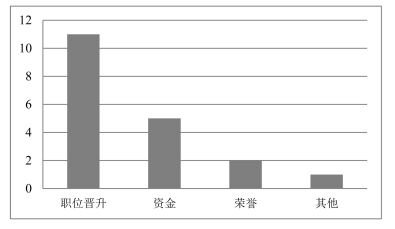

3.4 产业部门及区域管理者需要特征从对政府部门的决策者的访谈中,我们可以得知,他们的需要主要有以下几种(图 4):职位晋升、资金奖励、荣誉和其他四类。作为行政部门的决策者,基本需要和关系需要一般已经得到满足,他们的需要是实现自我的理想,因此,职位晋升是管理者最需要的,奖金获取和荣誉获得次之。

|

图 4 政府决策者需要特征(纵轴为回答相应内容的决策者个数) Fig.4 The Survey on the Characteristics of Needs of theManagements in Yanling County |

农业产业化地区不同类型的主体具有不同层次的需要,因此要构建激励政策体系,首先要依据这些“需要”,设计针对每单个类型主体的激励政策。

4.1 对农户的激励政策农业产业化地区的农户已不再是传统农户,正在向现代农业所要求的新型农民转变。政府按照农户及农户转型升级的需要,有的放矢的制定激励政策。首先要加强土地流转,鼓励农民适度规模经营,使传统农户向种植大户、家庭农场、企业或农业合作社等新型农业经营主体转变。其次,促进农户的企业化、公司化演变。简化农户申办企业、农民合作组织或农民专业协会的行政手续,鼓励协会切实发挥牵线搭桥、技术培训、联系市场、提供资料等作用。再次,激励农户创新创业。比如延长农业产业链,激励农户在各个产业链环节上错位发展,尤其激励农民向非生产性行业,如服务业、中介、营销、设计等价值链高端行业转变,以共同创业,一起完成全行业产业链条。最后,为创业农民提供金融支持。政府建立创业基金,激励能人申请贷款或帮助贫困户进行创业。

4.2 对企业的激励政策不但要激励企业创新创业,还要激励企业之间的网络互动和转型升级。

(1)激励企业投融资和创新创业。资金短缺仍是农村企业创新创业发展的最大瓶颈。政府要积极申请国家对不发达地区的政策性贷款;建立专门服务县内大型企业的绿色通道,通过政府给予企业担保,向银行、信用社进行贷款融资;建立中小微型企业诚信档案,优先借贷给信誉度高的企业、对大量吸收剩余劳动力的企业和有潜力项目的新创企业提供一定的贷款补贴。

(2)激励企业的网络化。激励企业引进技术,或与相关大学、科研机构合作研发,进行转型升级。县域企业,容易小富即安,没有充分意识到高端技术对附加值的贡献。政府要对沿着全产业链各个环节引进生产和管理技术的企业给予企业转型升级补贴。

(3)构建企业公共服务平台,成立以企业需要为导向的信息中心。充分利用现代科学技术,建立企业公共服务平台,解决企业的共性困难,实现企业技术、人才、信息等资源共享。企业可以通过公共服务平台进行资源检索、需要发布和产品展销[16]。

(4)人才和奖先激励。政府加大区域引进人才力度,与企业协商共同高薪聘请高级技术人员参与企业的科技创新和技术服务,开拓新市场;对年研发投入达到一定比例的企业进行奖励或税收返还等;本着“谁有能力谁牵头,谁当龙头扶持谁”的原则,对有市场潜力、科技优势、规模效益的企业在土地审批、融资贷款、技术支持、税收优惠等方面进行扶持。企业也要建立有效的个人晋升机制,并对技术人员进行评比奖励,实施技术和行政职务分流的“双轨制”,让更多的员工通过自身努力提高技术能力而获得需要的满足。

(5)动态政策激励。根据企业所处的不同阶段(创业期、成长期、成熟期和衰退期)设计不同的激励政策,如在创业期和成长期时,要减少或减免税收,加大对企业的补贴力度;成长期时,要加强对企业的引导,帮助企业不断的扩大规模,加大宣传、开拓市场、创新技术,使其形成品牌,;成熟期时,要帮助企业走出去,并沿着全球价值链升级。衰退期时,要牵线搭桥、寻找专家为企业出谋划策,帮助企业转型解困。

4.3 对产业部门或区域管理者的激励政策政府要转变工作方式,成为名符其实的服务型政府。要依照这个原则来设计对产业部门或管理者的激励政策。首先对发挥好服务职能、主动为农户或企业排忧解难的管理者给予职位晋升的政治奖励,以激发官员的积极性。对群众评分高、态度好的管理者给予资金等物质奖励和荣誉等精神奖励等等。其次从省级部门来看,对政府管理者的激励除了上述个人奖励外,对县域管理权限的扩大和县域发展环境的改善也是激励部门或区域管理者和决策者提高工作积极性的有力措施。最后激励混成组织的建立。政府出资扶持建立由政府官员、企业、科研机构或行业协会共同组建的混合组织,负责企业的技术咨询、产学研合作、解决本行业的共性技术难题、孵化新企业等。或者从企业的发展需求出发,组织产业内企业、大学、科研机构或其他组织机构建立产业技术创新战略联盟,以提升产业的技术创新能力。

5 针对多类型主体的协同激励政策及模式针对单个类型主体的激励政策提高了单个主体的经营积极性,但所在县域还必须为参与主体提供一个创业和创新环境,为其转型升级、相互转化(如农户企业化)、联合行动、协同创新和需要层次的提高提供一个共用的空间载体,这些激励政策才能更好地发挥作用。因此,要构建激励政策体系,还要找出对各类主体协同激励的载体模式,以有效启动协同激励机制。实践证明,农业产业化地区强调对不同主体协同激励的载体模式主要有以下几种。

5.1 农业产业化集群培育模式农业产业集群是指以生产和加工农产品为对象的企业(或企业化经营农户、家庭农场)以及相关的农业流通企业、销售服务企业、原料和设备供应商、研发中心、检测中心、大学、培训机构、中介机构等组织在一定地区的高度集中和紧密关联。因此,农业产业化集群本身就是县域经济发展中用工业化思路发展农业和一二三产业融合发展的载体。

一些省份把发展农业产业化集群作为县域经济发展的重要抓手。如河南省人民政府关于加快农业产业化集群发展的指导意见(豫政〔2012〕 25号)认为,发展农业产业化集群是促进农业增效、农民增收的必然选择。《指导意见》着重对农户规模种养、就地加工、产销衔接、龙头企业培育、农民专业合作社建立、区域品牌发展等方面给予协同激励,在完善用地政策、落实用电优惠政策、企业贷款、资金补贴、涉农担保、招商引资、人才引进和科技创新等方面给予支持和奖励,以满足各类主体的各种需要。

5.2 现代农业示范区建设模式为全面贯彻落实《农业部、财政部关于选择部分国家现代农业示范区开展农业改革与建设试点的通知》精神,一些县市制定了现代农业示范区建设实施方案,对各类农业参与主体进行协同激励。如许昌县在《许昌县现代农业示范区建设实施方案》中,对农户土地流转、农户企业化和企业组织化进行重点支持和着力培育。2015年,科技部正式批复河南省“中原现代农业科技示范区”为第一批国家级现代农业科技示范区,为将其建设成为创新驱动城乡一体化发展的示范区、一二三产融合全链条增值现代农业的先行区、大众创业万众创新的聚集区,对农户、企业和科研机构进行协同激励。

5.3 高效农业产业化模式高效农业(high efficiency agriculture)是以当地自然资源条件为依托,以国内外市场为导向,以农业产业化为手段,实现各种生产要素的最优组合,最终实现经济、社会、生态综合效益最佳的农业生产经营模式。它要满足四个要素:一是高产优质、保供增收;二是结构优化、产销一体;三是高新技术、管理科学;四是集约经营、持续发展,实现经济、社会、生态效益的同步提高[17]。在条件适宜的县域发展高效农业,可以实行“运行公司制、投资业主制、科技承包制、联结农户合同制”,形成“高效农业园+机制创新+农户”、“公司+基地+农户”的运行模式,从提高农民的市场组织化程度、强化农产品生产基地建设、推动农业的多功能性、实现农业与休闲体验旅游的深度融合等方面对农户、企业、协会和政府进行协同激励。

5.4 官产学研用协同创新模式科技创新是引领县域经济发展的第一动力。而当前的科技资源分布不均衡。一方面科技人员大多集中在大中城市的科教事业单位,科技成果转化率很低,另一方面企业、县域的科技资源较少,而县域农户、企业对技术创新又都具有强烈的需要。因此,一些地方政府把实施官产学研用协同创新战略作为加快县域产业结构升级、实现科技成果转化的重要途径。如2012年江苏省科技厅、省教育厅、南京市委市政府联合印发的“科技九条”,鼓励高校或企业进行产学研结合协同创新。这个条文明确规定了高校教师可以自由创业,职务发明成果的所得收益,按至少60%、最多95%的比例划归参与研发的科技人员及其团队拥有。企业技术开发经费可获150%所得税税前抵扣。县域政府把投入的重点更多地放到支持应用研发和成果转化上,把税收优惠、信贷支持更多地用于吸引高新技术企业入驻上,把财政补贴更多地用于自主创新产品的市场开发上。所有这一切,无一例外都在以财富效应激发县域经济主体自主创新的热情。官产学研用协同创新模式主要有企业牵头的协同创新模式、高校和科研院所牵头的协同创新模式和政府引导下的协同创新模式。

5.5 农业创新体系构建模式构建农业创新体系是农业产业化地区落实国家创新驱动发展战略的重要举措。农业创新体系是由多元化的创新主体、网络化的创新过程、区域化的创新环境和集成化的创新目标所组成的农业组织和制度系统。以农业产业化为主的县域农业创新体系的构建包括新型农业创新主体的培育、创新主体间创新网络的形成和当地创新环境的创建。因此,协同激励政策可以从培育农业创新主体(如提高农户的组织化程度、加速农户的企业化进程、培植研产销一体化的大集团)、重视创建创新网络(如培训和认证网络中介、加快官产学研结合、共建产业化联合体)、培育企业家精神的创新环境(如重视保护知识产权、培养信任机制)等方面同时进行,以满足各类主体的自我实现需要、关系需要和成就需要。

6 结论与讨论激发县域经济发展活力的关键在于充分调动县域经济活动参与主体的生产、工作积极性,而县域经济活动参与主体表现为三个层面:农户、企业组织和部门或区域管理者。本文以管理心理学中的需要理论和激励理论为依据,以不同层面参与主体对县域经济发展影响因素的不同“需要”为切入点,探讨了基于主体需要的政策激励机制,并以河南省典型农业产业化地区—鄢陵县为例,在问卷调查的基础上,分析不同类型参与主体的需要层次特征,依此构建加快县域经济发展的激励政策体系。研究发现:“需要”是激励过程的起点,“行动”是激励的终点。构建激励政策体系必须依据农户、企业、产业和政府部门不同层次的“需要”,找出协同激励的载体模式,才能有效启动协同激励机制。针对鄢陵县农业产业化地区不同主体具有不同的需要,本文设计了针对单个类型主体的激励政策措施,并提出针对多个类型主体协同激励的“农业产业化集群培育”、“现代农业示范区建设”、“高效农业产业化”、“官产学研用协同创新”和“农业创新体系构建”等载体模式。相对于以往研究,从主体需要视角研究县域经济发展的激励政策,更能激发和调动各类主体的生产、工作积极性,使制定的政策更具有针对性和有效性。同时本研究从不同类型主体的转型升级及其之间相互转化、网络渗透、联合行动和协同创新的角度设计县域经济发展的激励政策体系,更强调了各类主体需要层次提高的协同性,并提出构建激励政策体系所依赖的五种协同激励模式,使协同激励政策更容易实施。这些结论对中国农业培育新型经营主体、构建协同激励载体、加快以农业产业化为主的县域经济发展意义重大。

| [1] | 本刊县域经济观察员. 县域经济激励奖励政策已成体系[J]. 领导决策信息, 2009(27): 22-23. [County economic observer of the Journal. The incentive reward policy system on county economy has formed[J]. Information for Deciders Magazine, 2009(27): 22-23. ] |

| [2] | 朱松琳, 冯春久. 河南县域经济发展政策解读[J]. 决策探索 (上半月), 2008(2): 20-22. [Zhu Songlin, Feng Chunjiu. The interpretation on the policy of county economy development in Henan province[J]. Policy Research & Exploration, 2008(2): 20-22. ] |

| [3] | 郭金兴, 胡映. 阿瑟·刘易斯经济发展思想述评[J]. 江淮论坛, 2016(3): 33-39. [Guo Jinxing, Hu Ying. Review on economic development ideas of William Arthur Lewis[J]. Jianghuai Tribun, 2016(3): 33-39. ] |

| [4] | 西奥·多舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民, 译.北京:商务印书馆, 1999:29-131. [Schultz T W. Transforming Traditional Agriculture[M]. Liang Xiaomin, trans. Beijing: Commercial Press, 1999: 29-131.] |

| [5] | 阿尔伯·特赫希曼.经济发展战略[M].潘照东, 曹征海, 译.北京:北京经济科学出版社, 1991:55-66. [Hirschman A O. The Strategy of Economic Development[M]. Pan Zhaodong, Cao Zhenghai, trans. Bei jing: Beijing Economic Science Press, 1991:55-66.] |

| [6] | 冈纳·缪尔达尔.世界反贫困的挑战[M].顾朝阳, 张海红, 译.北京:北京经济学院出版社, 1991:69-122. [Myrdal K G. The Challenge of World Poverty[M]. Gu Zhaoyang, Zhang Haihong, trans. Beijing: Beijing Economic University Press, 1991:69-122.] |

| [7] | 朱道才, 赵双琳. 产业协同、县域经济协调发展与政策选择——以农村改革发祥地"安徽省凤阳县"为例[J]. 兰州商学院学报, 2008, 24(5): 94-100. [Zhu Daocai, Zhao Shuanglin. Policy option based on industrial synergy and the county economic coordinated development: Taking Fengyang county of Anhui province for an example[J]. Journal of Lanzhou Commercial College, 2008, 24(5): 94-100. ] |

| [8] | 刘自强, 周爱兰. 宁夏县域经济的类型演变特征及其发展路径[J]. 人文地理, 2013, 28(4): 103-107. [Liu Ziqiang, Zhou Ailan. Evolution characteristic and development tracts of county economy in Ningxia[J]. Human Geography, 2013, 28(4): 103-107. ] |

| [9] | 黄飞飞, 张小林, 余华, 等. 基于空间自相关的江苏省县域经济实力空间差异研究[J]. 人文地理, 2009, 24(2): 84-89. [Huang Feifei, Zhang Xiaolin, Yuhua, et al. Study on the spatial differences of county economic strength in Jiangsu province based on spatial autocorrelation[J]. Human Geography, 2009, 24(2): 84-89. ] |

| [10] | 张可远, 沈正平. 欠发达地区县域经济发展问题与对策研究——以苏北县域为例[J]. 人文地理, 2005, 20(3): 126-128. [Zhang Keyuan, Shen Zhengping. Study on the problems and countermeasures of county economy development in undeveloped area: A case study of the counties in Northern Jiangsu province[J]. Human Geography, 2005, 20(3): 126-128. ] |

| [11] | 贾晋, 李雪峰, 刘莉". 扩权强县"政策是否促进了县域经济增长——基于四川省县域2004—2012年面板数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2015(9): 64-76. [Jia jin, Li Xuefeng, Liu li. Does the policy of extending the county-level power promote the county economic growth? An empirical analysis based on Sichuan's county panel data over the period 2004—2012[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2015(9): 64-76. ] |

| [12] | 刘家凯, 杨若召. 县域经济发展中财政政策与货币政策组合协调研究[J]. 经济研究参考, 2008(41): 48-54. [Liu Jiakai, Yang Ruozhao. Study on the coordination between the fiscal policy and monetary policy in the county economy development[J]. Review of Economic Research, 2008(41): 48-54. ] |

| [13] | 程华, 陈贤平. 国外激励企业R & D的财政政策趋势研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2006(3): 32-35. [Cheng Hua, Chen Xianping. Studies on the trend of R & D incentive policy in foreign countries[J]. Science of Science and Management of S. & T, 2006(3): 32-35. ] |

| [14] | 赵国祥, 杨巍峰. 管理心理学[M]. 开封: 河南大学出版社, 1995: 125-126. [Zhao Guoxiang, Yang Weifeng. Managerial Psychology[M]. Kaifeng: Henan University Press, 1995: 125-126.] |

| [15] | 况志华, 徐沛林. 管理心理学[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2006: 270-271. [Kuang Zhihua, Xu Peilin. Managerial Psychology[M]. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 2006: 270-271.] |

| [16] | 杨宇, 段立军. 湖南省农村中小企业公共服务平台需求分析及建设框架[J]. 企业技术开发, 2011, 30(11): 94-96. [Yang Yu, Duan Lijun. The analysis on the demand of the public service platform of the middle and small size enterprises in rural areas in Hunan and its construction framework[J]. Technological Development of Enterprise, 2011, 30(11): 94-96. ] |

| [17] | 张九汉. 优化农业结构, 建设高效农业[J]. 中国农村经济, 1997(3): 71-75. [Zhang Jiuhan. Optimization of the agricultural structure and construction of efficient agriculture[J]. Chinese Rural Economy, 1997(3): 71-75. ] |