2. 福建师范大学地理科学学院, 福州 350007

2. School of Geographical Sciences, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China

区域经济差异一直以来都是区域经济学关注的焦点,主要表现为各区域间人均意义上经济发展整体水平在一定时期内的非均衡化[1],而以县域为基础探究单位剖析区域经济差异,能够有效地为区域发展与规划提供依据[2]。改革开放以来,国内外诸多学者采取不同指标和分析方法,针对不同区域尺度进行区域经济差异探索。研究成果主要包含三个方面:一是在空间尺度上,包括国家层面、南北区域、东中西3大地带、省域以及县域层面[3-10],流域层面以及交通沿线[11, 12],沿海地区以及省际边缘区[13, 14];二是在指标选取上,包含单一指标(例如人均GDP)与综合指标[2, 13];三是在研究方法上,由传统统计研究手段(例如标准差、变异系数、泰尔指数、基尼系数等[15-21)]渐渐转向关注ESDA等地统计方法[14, 22]。缺少空间角度的传统统计研究手段很难揭露区域经济差异的空间机理,而以空间关联测度为焦点的探索性空间数据研究方法ESDA是一种对传统统计研究手段进行有效补充的空间统计分析手段,能够揭露对象间的空间集聚或空间异常[23]。近年来已有学者在探究区域经济差异变动情况时运用ESDA结合传统统计研究手段[12, 13]。

福建省“山海联动”“闽台联动”的经济发展格局初步形成,然而存在自然条件、资源禀赋、社会文化等方面的差异致使各地区经济发展呈现空间不均衡性。虽然非均衡发展理论阐明了适度的地区经济差异有益于全局效率的提高,但过度的地区经济差异将会引起较多的负面效应,因而福建省区域发展不协调的现象需引起更多关注,以往有学者以县域为基本探究单位分析福建省经济差异,例如Lyons T P选取变异系数分析方法发现1978—1995年福建省县域经济差异在不断扩大[10];陈培阳和朱喜钢采用变异系数和泰尔指数分析方法发现1990—2006年福建省县域经济发展总体差异存在减小态势[24];柯文前和陆玉麒选用ESDA分析方法,以1992、1997、2003和2009年作为时间断面,发现福建省经济发展水平相似的县域在空间上呈现集聚分布态势[25]。然而从目前来看,结合使用传统统计研究手段和ESDA方法系统分析福建省县域经济差异时空格局演化的研究仍然略显单薄,特别是缺乏对福建省区域经济差异敛散性的空间分析以及其县域按空间关联类型进行划分的相关研究。鉴于此,本研究结合传统统计分析方法与ESDA,从时空格局及空间关联类型角度审视福建省县域经济差异问题,以求揭露福建省县域经济发展的客观规律,试图为福建省优化县域经济空间格局提供决策依据,同时也为我国其它省份县域经济差异探索提供一定的参考价值。

2 研究区概况、数据来源和研究方法 2.1 研究区概况伴随着海峡西岸经济区的构建,福建省在全国的影响力近年来有了一定的提升。2013年常住人口3774万人,城镇化水平达60.77%,地区生产总值21759.64亿元,比上一年增长了10.45%,人均GDP为57856元,位居全国第9位,但其中人均GDP最高的石狮市(86614元/人)是最低的政和县(23305元/人)的3.72倍。由此可见,随着工业化和城镇化水平的提高,福建省县域间经济发展也存在一定的不平衡性。

2.2 数据来源采用2005—2013年福建省各县(市)的人均GDP作为数据源进行研究分析,数据主要来自2006—2014年《福建统计年鉴》 ①。以福建省9个地级市市区和58个县(县级市)为研究单元,共计67个(本研究未考虑金门县)。采用ArcGIS9.3的空间分析模块和SPSS19.0的回归分析模块作为技术手段。

2.3 研究方法 2.3.1 变异系数变异系数(Cv)表示样本的离散程度。公式为:

| $Cv=\frac{1}{{\bar{y}}}\sqrt{{\sum\limits_{i=1}^{n}{{{\left( {{y}_{i}}-\bar{y} \right)}^{2}}}}/{n}\;}$ | (1) |

式中:yi指第i地区的人均GDP,y指福建省各县域的平均人均GDP,n指地区个数。

2.3.2 泰尔指数泰尔指数(T)的优势是能够测度区域内差异(TWR)和区域间差异(TBR)对区域整体差异的贡献度。公式为:

| $T = {T_{WR}} + {T_{BR}} = \sum\limits_{g = 1}^m {{P_g}{T_g}} + \sum\limits_{g = 1}^m {{P_g}l} og\frac{{{P_g}}}{{{V_g}}}$ | (2) |

| ${\rm{其中}},{T_g} = \sum\limits_{i = 1}^n {{P_{gi}} \times \log } \frac{{{P_{gi}}}}{{{V_{gi}}}}$ | (3) |

式中:m指分组个数,Pg指第g组总人口占整个区域总人口的比例,Vg指第g组GDP总量占整个区域GDP总量的比例,n指第g组中的地区个数,Pgi指第g组中的第i地区人口占第g组总人口的比例,Vgi指第g组中的第i地区GDP占第g组GDP总量的比例。

2.3.3 区域分离系数区域分离系数(SEPt)是一个体现区域间相对分离的指标,由泰尔指数中的区域内差异和区域间差异进一步组建而成[17]。公式为:

| $SE{P_t} = \frac{{I{C_{br}}}}{{log\left( {P/{P_k}} \right)}} \times \frac{{log\left( {{P_k}} \right)}}{{I{C_{wr}}}}$ | (4) |

式中:ICbr、ICwr分别指区域间差异和区域内差异,P指整个区域的总人口,Pk指整个区域中人口最小区域的人口数目。

以每一年的区域人均GDP作为自变量,同时采用区域分离系数作为因变量,建立回归模型为:

| $SE{P_t} = {B_0} + {B_1}{Z_t}$ | (5) |

式中:Zt指t年的区域人均GDP,B0、B1为常数,回归模型的分析显现了空间结构的连续变化过程是随区域发展所推动的[17, 26]。

2.3.4 相对发展率相对发展率(Nich)能够衡量各县域的经济增长速度。公式为:

| $Nich = \frac{{{Y_{it}} - {Y_{i0}}}}{{{Y_t} - {Y_0}}}$ | (6) |

式中:Y0、Yt分别指整个区域在研究初期和末期的人均GDP,Yi0、Yit分别指第i县域在研究初期和末期的人均GDP。

2.3.5 ESDA方法ESDA方法能够为一个空间单元上的某种事物或现象与邻近空间单元上同种事物或现象的相关性测度提供有效工具[27]。依据不同的研究目的,它可划分为全局空间自相关与局部空间自相关。

(1)全局空间自相关

全局空间自相关验证观测值在整个研究空间的分布态势,常选取Moran's I为测算指标。公式为[28]:

| $I = \frac{N}{{{S_0}}} \times \frac{{\sum\limits_{i = 1}^N {\sum\limits_{j = 1}^N {{W_{ij}}\left( {{x_i} - \bar x} \right)\left( {{x_j} - \bar x} \right)} } }}{{\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{x_i} - \bar x} \right)}^2}} }}$ | (7) |

| ${\rm{其中}},{S_0} = \sum\limits_{i = 1}^N {\sum\limits_{j = 1}^N {{W_{ij}}} } $ | (8) |

式中:N指研究单元的个数,xi和xj指第i个和第j个研究单元上的属性值,x指xi的平均值,Wij指研究单元i和j的空间权重矩阵。

(2)局部空间自相关

局部空间自相关选取Local Moran's I来衡量局部研究单元与相邻空间要素的差异程度。公式为[28]:

| ${I_i} = {z_i}\sum\limits_{j \ne i}^n {{W_{ij}}} {z_j}$ | (9) |

式中:zi、zj指研究单元i和j属性值的均值标准化值,Wij指空间权重矩阵。

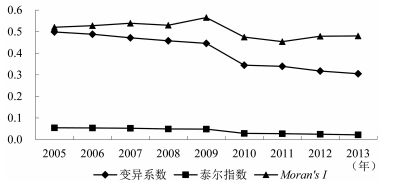

3 福建省县域经济差异的过程分析 3.1 绝对差异呈波动性扩大态势,相对差异呈逐年缩小趋势根据表 1、图 1所示,2005年以来福建省各县域人均GDP的标准差波动性增大,说明福建省县域经济的绝对差异呈波动性扩大态势。而采用变异系数与泰尔指数所测定的2005—2013年福建省县域经济相对差异呈逐年缩小趋势。2005—2009年为相对差异迟缓减小时段,而2009—2013年为明显减小时段,其中2013年变异系数和泰尔指数下降到近9年来的最低值,与2005年变异系数和泰尔指数相比,降幅分别达到了38.81%与60%。从各县域的人均GDP频率密度分布曲线来看,偏态系数大于0且不断减小,说明福建省各县域经济呈正偏态布局,且逐渐趋向于正态分布,这是由于大于全省人均GDP平均值的县域数目在逐步增加引起的,也进一步反映了福建省县域经济的相对差异呈逐渐减小的状态。

| 表 1 2005—2013年福建省县域经济差异 Tab.1 The County Economic Difference in Fujian Provincefrom 2005 to 2013 |

|

图 1 2005—2013年福建省县域经济差异变化 Fig.1 The Changes of County Economic Difference Coefficientin Fujian Province from 2005 to 2013 |

选用ArcGIS9.3软件得出了2005—2013年人均GDP的Moran's I统计值(表 1、图 1),其中2005—2013年Moran's I统计值全部大于0,呈现正的空间自相关性,即经济发展水平相似的县域(低低或高高)呈现空间上集聚的状态。具体来说,Moran's I在2005—2009年波动性增大,呈现空间集聚作用波动加强的特征;2009—2011年,该指数渐渐变小,2011年达到最低值0.4539,说明集聚作用随时间的推移在逐渐减弱;2012年以来,Moran's I渐渐增大,虽有逐渐回升的态势,但是2013年的Moran's I统计值仍然低于2005年的水平,表明了福建省的经济集聚性在震荡变小后未能够恢复到研究初期的水平,县域经济的空间集聚性出现衰退的迹象,在某种意义上可能存在扩散作用的加强,使得县域经济差异有进一步缩小的可能性。

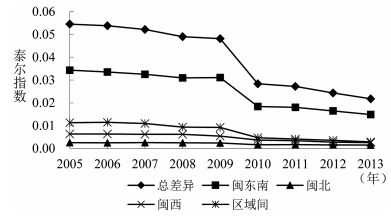

3.3 闽东南地区内部差异是福建省经济差异的最大贡献者根据泰尔指数的空间分解性质,将福建省县域经济的总体差异分解为闽东南(漳州、厦门、泉州、莆田、福州)、闽北(宁德、南平)、闽西(三明、龙岩)3个地区之间的差异以及其各自区域内部差异这两大部分(表 2、图 2)。从经济差异的构成来看,福建省经济差异的主要贡献者是区域内差异,具体表现为闽东南地区内部差异>闽西地区内部差异>闽北地区内部差异,其中闽东南地区内部差异的贡献率长期保持在福建省区域差异贡献份额中的首位,历年来贡献率均超过60%;闽北地区内部差异对整个区域经济差异的贡献率最小,泰尔指数保持较低水平,说明地区内的经济差异不是十分明显;闽西地区内部差异总体上呈现出逐年减小的趋势。从区域间差异来看,2005—2013年3个地区之间的差异呈现波动性减小的态势,其对整个区域总差异的贡献率也从20.76%下降到13.27%。总体而言,闽东南地区内部差异是福建省经济差异的最大贡献者。

| 表 2 2005—2013年福建省县域经济差异演化及分解 Tab.2 Evolvement and Decomposition of County Economic Disparities in Fujian Province from 2005 to 2013 |

|

图 2 2005—2013年福建省县域经济差异的地区分解 Fig.2 Region Decomposition of County Economic Disparitiesin Fujian Province from 2005 to 2013 |

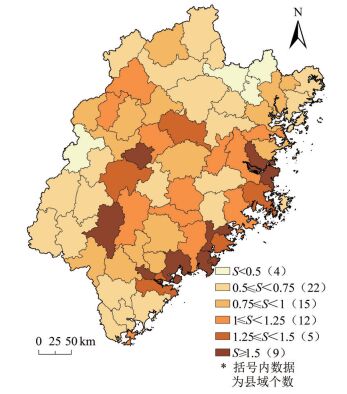

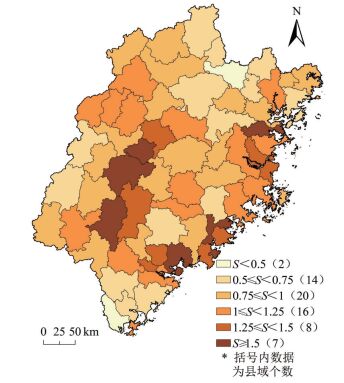

为揭露福建省县域经济差异的空间特点及其变化,以2005和2013年县域人均GDP数据,依据整个区域平均人均GDP的0.5倍、0.75倍、1.0倍、1.25倍和1.5倍,将区域全部县域划分为6个级别,并绘制人均GDP等级分布图(图 3、图 4),其中大于全区域平均人均GDP 1.5倍以上的县域数目由9个减少到7个,同时小于全区域人均GDP平均值0.5倍的县域数目从4个下降为2个,说明了福建省两级分化现象存在减弱趋势,减少了县域人均GDP总体的离散程度。

|

图 3 2005年福建省县域经济水平空间分异 Fig.3 Regional Differentiation of County Economic Level inFujian Province in 2005 |

|

图 4 2013年福建省县域经济水平空间分异 Fig.4 Regional Differentiation of County Economic Level inFujian Province in 2013 |

图 4显示,在人均GDP高于福建省平均值的31个县中,有19个分布在闽东南地区,9个分布在闽西地区,特别是沿鹰厦铁路、厦成高速、沈海高速、福银高速四大交通线路方向形成较发达县域集聚区。该空间格局的形成主要是因为交通沿线的县域与福建省的核心城市交往方便,能够得到核心城市较多的转移产业,促进其经济发展水平的提高。整体上来看,较发达县域呈现出区段集聚的特征,主要集中在闽东南沿海、闽西东部地区,并形成沿四大交通轴线呈“口”字型分布的空间格局。

4.3 欠发达县域主要集中在闽北、闽西西部与闽东南中西部和南部地区图 4反映,除邵武市、南平市区、福安市外,广大闽北地区其余的16个县域人均GDP全都低于福建省平均水平,其主要原因是闽北地区工业发展的基础较薄弱。闽西西部地区是福建省与赣、粤交界的边缘山区,出现欠发达县域的集中分布,特别是与江西交界的宁化县与长汀县,经济发展水平是闽西地区的经济低谷。闽清县、永泰县、仙游县、安溪县和南安市是闽东南中西部的欠发达县域,其中闽清县、永泰县与仙游县成为欠发达县域主要是由于核心城市福州市区的辐射带动作用有限,而安溪县和南安市是内陆与沿海较发达地区的“断裂点”[24],主要是因为泉州市区的城市规模不够大,无力带动周围县域的发展。此外,闽东南南部也是欠发达县域分布的地区,特别典型的是处于闽粤交界处的诏安县,人均GDP仅为全区域均值的48.92%。因而从欠发达县域的具体空间布局来看,主要集中在闽北、闽西西部与闽东南中西部和南部地区,尤其是在部分省际接壤地区较为集中布局,出现经济落后走廊。

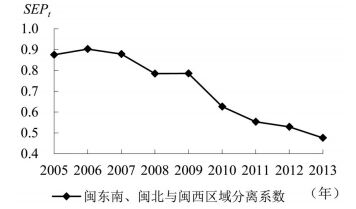

4.4 闽东南、闽北、闽西三大区域逐渐收敛趋同 4.4.1 区域经济差异的空间变化态势及其与经济增长的关系区域空间分离情况的大小用区域分离系数(SEPt)来测度。本文依照人口最少的闽西地区,计算出闽东南、闽北与闽西三大区域之间的SEPt(图 5),发现在2005—2013年间SEPt呈波动性减小的态势,并从0.8751减小到0.4760,说明三大地区逐步收敛趋同且差距也愈来愈小。

|

图 5 2005—2013年福建省区域分离系数变化 Fig.5 The Changes of Separation Index in Fujian Province from2005 to 2013 |

选取SPSS19.0软件建立经济增长和区域差异空间变化的回归方程,方程以福建省每年的人均GDP作为自变量,同时采用相应年份的SEPt作为因变量。在2005—2013年间,回归系数的显著性水平(Sig.)为0.000,表明变量间的线性相关关系尤为明显。具体建立的回归模型结果如下:

| $SE{P_t} = 1.132 - 0.00001163{z_t}$ | (10) |

模型中的拟合优度R2为0.959,说明了相关的方程式参考价值较高,并且B1=-0.00001163<0,表明两个变量之间呈负相关,即随着福建省经济发展,闽东南、闽北与闽西三大区域逐渐收敛趋同。

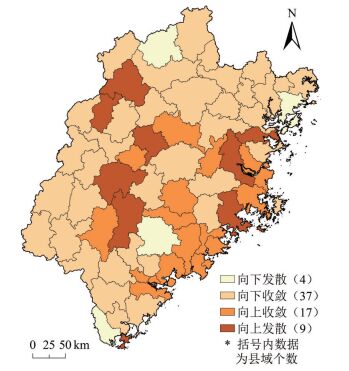

4.4.2 区域经济差异敛散性的空间分析福建省所有县域经济均有所增长,只是其增长的速度不同,形成了区域经济总差异[17, 29]。任一县域的人均GDP在研究期内只要是接近全省的平均水平,则说明是收敛,反之为发散[9, 17]。选取2005和2013年各县域人均GDP与相应的全省平均人均GDP的比值,分析2005—2013年各县域的经济增长对福建省经济差异收敛或发散的影响。由图 6可以看出,在2005—2013年间,武夷山市、霞浦县、安溪县、诏安县等4个县域的经济发展越来越低于全省的平均水平,呈向下发散;有37个县域的经济发展速度慢于全省的平均发展速度,并向下趋近于全省的平均水平,呈向下收敛,其中闽北分布15个,闽西分布12个,闽东南分布10个;邵武市、罗源县、闽侯县、莆田市区、东山县、泰宁县、沙县、永安市、漳平市等9个县域的经济发展越来越高于全省的平均水平,呈向上发散;有17个县域的经济发展速度快于全省的平均发展速度,并向上接近于全省的平均水平,呈向上收敛,除南平市区、三明市区和龙岩市区外,其余县域均分布在闽东南地区。总体来说,在2005—2013年间,共有13个县域发散,54个县域收敛,发散小于收敛,因而福建省县域经济增长对全省区域经济差异的影响表现为收敛,致使福建省区域经济总差异呈缩小的态势。

|

图 6 2005—2013年福建省县域经济增长收敛与发散 Fig.6 Converging and Diverging Trends of County EconomicIncrease in Fujian Province from 2005 to 2013 |

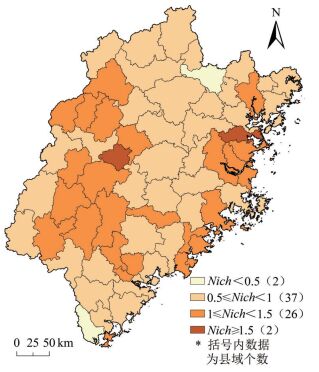

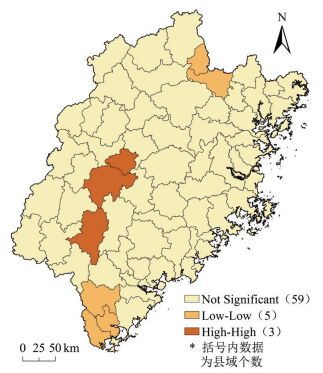

计算得到了2005—2013年福建省各县域人均GDP的Nich值,并制成图 7。图 7显示,Nich值大于等于1.5的县域只有三明市区和罗源县,小于0.5的也只有政和县与诏安县。而多数县域的Nich值介于0.5与1.5之间,其中0.5≤Nich<1的县域共有37个,闽北分布16个,闽东南分布14个,闽西分布7个;1≤ Nich<1.5的县域共有26个,除邵武市、福安市外,其余的24个皆分布在闽西、闽东南地区,尤其是沿鹰厦铁路三明—龙岩段、福州东北部、泉州东部地区分布最为集中。此外,2005—2013年福建省县域人均GDP增速的LISA集聚图如图 8所示,在z检验的基础上(P<0.05),可看出闽西三明市区、永安市与龙岩市区形成高增长县域的显著集聚区;闽北松溪县、政和县与闽东南平和县、诏安县、云霄县陷入低速增长县域的显著集聚区,主要是由于这些区域经济起点低,交通不够便利,产业支持力度不够,沦为福建省经济发展中的边缘化地区。

|

图 7 2005—2013年福建省县域Nich值空间分异 Fig.7 Regional Differentiation of Nich in County Level inFujian Province from 2005 to 2013 |

|

图 8 2005—2013年福建省县域人均GDP增速的LISA集聚图(P<0.05) Fig.8 LISA Cluster Map for Growth Rate of Per Capita GDP inCounty Level in Fujian Province from 2005 to 2013 |

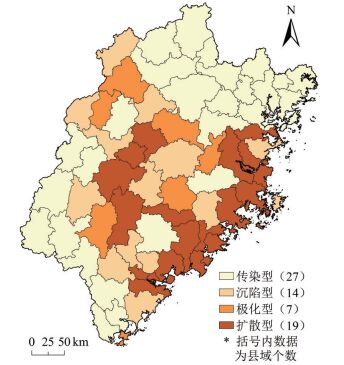

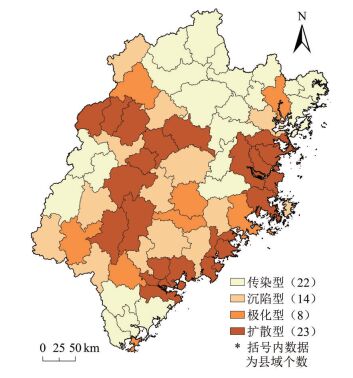

为了进一步研究福建省各县域经济在空间上的关联类型,提升县域经济一体化发展的水平,根据Local Moran's I计算公式中zi与Ii取值的正、负,将各县域划分为4种类型:① zi >0,Ii >0,县域本身和相邻县域经济发展水平均较高,二者的正相关关联特征明显,属于高高集聚,具有“近朱者赤”的特征,此类县域称为扩散型县域;② zi >0,Ii<0,县域本身经济发展水平较高,但相邻县域经济发展水平较低,二者呈现显著负相关关联的特点,属于高低集聚,该类县域称为极化型县域;③ zi<0,Ii<0,县域本身经济发展水平较低,但相邻县域经济发展水平较高,二者呈现显著负相关关联的特点,属于低高集聚,此类县域称为沉陷型县域;④ zi<0,Ii >0,县域本身和相邻县域经济发展水平均较低,二者正相关特征明显,属于低低集聚,具有“近墨者黑”的特征,该类县域称为传染型县域[2]。

5.2 空间关联分析根据空间关联分析的定义,应用ArcGIS9.3软件,分别计算2005与2013年福建省县域人均GDP的Local Moran's I统计值及zi,再将其绘制成图 9、图 10。对2005和2013年福建县域经济空间关联类型(图 9、图 10)进行研究,得出福建省县域经济空间关联类型变化较大,总体而言,福建省县域经济发展的空间关联效应较强,发展速度相对较快。

|

图 9 2005年福建省县域经济空间关联类型 Fig.9 The Spatial Interaction Types of County Economy inFujian Province in 2005 |

|

图 10 2013年福建省县域经济空间关联类型 Fig.10 The Spatial Interaction Types of County Economy inFujian Province in 2013 |

该类县域总共23个,其面积占全省的27.58%,GDP占全省的64.93%,人口占全省的52.99%,除南平市区外,其余的皆集中分布在闽东南与闽西地区。闽东南地区形成了以福州市区、厦门市区为中心的扩散型县域的显著集聚区,其中福州市区及周围地区有6个此类县域分布,厦门市区及周围地区有8个此类县域分布,表明该区域中的福州市区与厦门市区“双核”处在集聚—扩散发展阶段,对周边县域有一定的辐射带动作用;闽西地区共有该类县域8个,并主要集聚于沿鹰厦铁路三明—龙岩段的地带。从演化态势来看,2005年以来该类县域增加了4个,其中闽北增加了1个,闽西增加了4个,主要是福银高速公路沿线的县域快速崛起,成为联系鹰厦铁路与沿海地带的重要发展轴,使得闽西、闽北地区的扩散型县域呈“T”字型结构;而闽东南地区扩散型县域个数减少1个,但连江县与长泰县由沉陷型县域演化为扩散型县域,而永春县、莆田市区、南安市转变为其它类型的县域,其中永春县和莆田市区由扩散型转化为极化型县域,而永春县周围的安溪县、南安市则转变为沉陷型县域。由图 8和图 10可知,闽西三明市区、永安市与龙岩市区作为福建省传统重工业和资源型城市,不只是高水平扩散型县域的显著集聚区,而且还是人均GDP高增长县域的显著集聚区,对于此类高水平高增长县域,需要继续保持其较好的经济发展势头,促使其带动周围县域的发展。

5.2.2 极化型该类县域总共8个,其面积占全省的12.53%,GDP占全省的11.44%,人口占全省的11.92%。主要包括邵武市、福安市、莆田市区、德化县、永春县、上杭县、南靖县、东山县等经济发展较快且极化效应较强的县域,但该类县域并没有拉动其周边县域发展,尤为典型的是低水平的传染型与沉陷型县域基本上将福安市、东山县彻底包围。图 9、图 10显示,和2005年相比较,该类县域总个数增加了1个,其中南平市区、龙岩市区、泰宁县演变为扩散型,闽清县转变为传染型。而福安市、上杭县由传染型,南靖县由沉陷型,永春县、莆田市区由扩散型转入极化型县域的行列。

5.2.3 沉陷型该类县域总共14个,其面积占全省的23.75%,GDP占全省的12.26%,人口占全省的16.57%。和周围县域相比较,该类县域不仅经济增长比较迟缓,而且还处在相对衰退的状态,多布局在极化型县域的周围或扩散型区域的外围地带。图 9、图 10显示,2005年以来此类县域的个数没有发生变化,但其内部发生一定的转变,例如宁德市区、武平县和永定县由传染型进入沉陷型县域的行列,而建宁县演变为扩散型,漳浦县转变为传染型。

5.2.4 传染型该类县域总共22个,其面积占全省的36.13%,GDP占全省的11.37%,人口占全省的18.53%。主要分布在闽北、闽西西部、福州西部以及漳州南部地区,尤其是在闽北的中北部地区即宁上高速沿线成为低水平传染型县域的显著集聚区。这些县域接受福建省经济中心较弱的辐射,并且人才、技术、资金等生产要素的引进也成为自身经济发展道路上的一大难题。从发展态势来看,2005年以来此类县域数量有所减少,空间分布存在一定变化,但变化不大,大部分县域仍然一直处于传染型县域的行列,较为稳定。比较图 8和图 10发现,闽浙交界的松溪县、政和县与闽粤交界的平和县、诏安县以及靠近闽粤交界的云霄县不只是低水平传染型县域的显著集聚区,而且还是人均GDP低速增长县域的显著集聚区,对于此低水平低增长重合的特殊区域,需要制定特殊的政策进行扶持,例如加大经济投入、改善基础设施等。

6 结论与讨论以人均GDP作为测度指标,以县域作为基础探究单位,采用传统统计分析与ESDA相结合的方法,在ArcGIS与SPSS等软件的支持下,从时间、空间以及关联性三个方面针对2005—2013年福建省县域经济差异的时空格局演化进行了分析,得出如下结论:

(1)2005—2013年福建省县域经济的绝对差异波动性增加,相对差异逐年缩小。从经济差异的构成来看,闽东南地区内部差异成为福建省经济差异的最大贡献者。

(2)福建省经济发展水平相近(低低或高高)的县域呈现空间集聚现象,但县域经济集聚性呈波动衰退状态,也即说明扩散作用可能加强,以及两级分化现象呈减弱趋势,使得整个研究区县域经济发展水平差异缩小。

(3)较发达县域主要聚集在闽东南沿海、闽西东部地区,并沿鹰厦铁路、厦成高速、沈海高速、福银高速四大交通线路呈“口”字型布局。欠发达县域主要集中在闽北、闽西西部与闽东南中西部和南部地区,尤其是在部分省际接壤地带较为集中布局,出现经济落后走廊,说明省际边缘地区的经济发展问题仍需要引起有关省份的重视,可通过改善交通条件同时积极培育中心城市来摆脱经济落后的局面。

(4)区域分离系数计算结果显示闽东南、闽北、闽西三大区域逐渐收敛趋同。回归分析进一步说明,福建省经济增长和区域差异的空间变化存在明显的相关关系,县域经济增长对全省经济差异的影响表现为收敛,从而推动了全省经济差异呈不断减小的趋势。

(5)2005年以来县域经济增长分析表明,闽西三明市区、永安市与龙岩市区形成高水平高增长县域的显著集聚区。而闽浙交界的松溪县、政和县与闽粤交界的平和县、诏安县以及靠近闽粤交界的云霄县不只是低水平县域的显著集聚区,也是人均GDP低速增长县域的显著集聚区,对于此低水平低增长重合的特殊区域,需要制定区域协调发展的政策加以扶持。

(6)对2005和2013年福建省县域经济空间关联类型进行分析,揭示了福建省县域经济发展的空间关联效应较强,发展速度相对较快。其中将福建省各县域依照其关联性划分为4大类别:扩散型、极化型、沉陷型、传染型,有助于为分类指导、相关政策的拟定和执行给予参照。受县域经济的原始积累、地理资源分布和政策条件的影响,福州市区与厦门市区“双核”处在集聚—扩散发展阶段,沿鹰厦铁路三明—龙岩段地带的县域振兴,以及福银高速公路沿线的县域快速崛起,致使福建省在经济发展中形成的“核心—外围”结构的差异呈现减小状态,多中心发展结构仍处于发育之中,因而未来全省城市规模结构仍需进一步健全,须采用联盟的方式打破行政区划限制进而实现区域一体化发展,此外针对不同县域要因地制宜,其经济发展模式的选择应符合地方特色并能依托其资源禀赋充分发挥比较优势。

注释:

① 2006—2014年《福建统计年鉴》。资料来源于福建省统计局官方网站,网址为http://www.stats-fj.gov.cn/。

| [1] | 覃成林. 中国区域经济差异研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 1997: 35-38. [Qin Chenglin. Chinese Regional Economic Differences[M]. Beijing: China Economic Publishing House, 1997: 35-38.] |

| [2] | 仇方道, 朱传耿, 佟连军, 等. 淮海经济区县域经济差异变动的空间分析[J]. 地理科学, 2009, 29(1): 56-63. [Qiu Fangdao, Zhu Chuangeng, Tong Lianjun, et al. Spatial analysis of economic disparities of county level in Huaihai economic zone[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(1): 56-63. ] |

| [3] | 冯长春, 曾赞荣, 崔娜娜. 2000年以来中国区域经济差异的时空演变[J]. 地理研究, 2015, 34(2): 234-246. [Feng Changchun, Zeng Zanrong, Cui Nana. The economic disparities and their spatio-temporal evolution in China since 2000[J]. Geographical Research, 2015, 34(2): 234-246. ] |

| [4] | 吴殿廷. 试论中国经济增长的南北差异[J]. 地理研究, 2001, 20(2): 238-246. [Wu Dianting. A study on north-south differences in economic growth of China[J]. Geographical Research, 2001, 20(2): 238-246. ] |

| [5] | 吴殿廷. 中国三大地带经济增长差异的系统分析[J]. 地域研究与开发, 2001, 20(2): 10-15. [Wu Dianting. Systematic analysis on regional difference between east, middle and west of China[J]. Areal Research and Development, 2001, 20(2): 10-15. ] |

| [6] | 李丽, 管卫华. 改革开放以来江苏省区域经济差异格局演化研究[J]. 经济地理, 2010, 30(10): 1605-1611. [Li Li, Guan Weihua. Study on the pattern evolution of regional economic disparity in Jiangsu since 1978[J]. Economic Geography, 2010, 30(10): 1605-1611. ] |

| [7] | 彭颖, 陆玉麒. 成渝经济区县域经济差异的空间分析[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 97-102. [Peng Ying, Lu Yuqi. Spatial analysis of economic disparities of county level in Chengyu economic zone[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 97-102. ] |

| [8] | Fujita M, Hu D P. Regional disparity in China 1985-1994: The effects of globalization and economic liberalization[J]. The Annals of Regional Science, 2001, 35(1): 3-37. DOI:10.1007/s001680000020 |

| [9] | Lu M, Wang E R. Forging ahead and falling behind: Changing regional inequalities in post-reform China[J]. Growth and Change, 2002, 33(1): 42-71. DOI:10.1111/grow.2002.33.issue-1 |

| [10] | Lyons T P. Intraprovincial disparities in China: Fujian province, 1978—1995[J]. Economic Geography, 1998, 74(4): 405-432. DOI:10.2307/144332 |

| [11] | 王良健, 郭齐, 肖大鹏. 长江流域经济发展水平差异的实证分析[J]. 地理与地理信息科学, 2005, 21(2): 66-69. [Wang Liangjian, Guo Qi, Xiao Dapeng. Study on the economic development difference in the Changjiang river valley[J]. Geography and Geo-Information Science, 2005, 21(2): 66-69. ] |

| [12] | 白永平, 张秋亮, 黄永斌, 等. 兰新铁路沿线经济带区域经济差异变动的空间分析[J]. 干旱区地理, 2013, 36(1): 147-155. [Bai Yongping, Zhang Qiuliang, Huang Yongbin, et al. Spatial analysis of evolvement of regional economic disparities in the economic belt along Lan-Xin Railway[J]. Arid Land Geography, 2013, 36(1): 147-155. ] |

| [13] | 伍世代, 王强. 中国东南沿海区域经济差异及经济增长因素分析[J]. 地理学报, 2008, 63(2): 123-134. [Wu Shidai, Wang Qiang. Regional economic disparities and coordination of economic development in coastal areas of southeastern China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(2): 123-134. DOI:10.11821/xb200802002] |

| [14] | 钟业喜, 陆玉麒. 红三角经济圈县域经济差异研究[J]. 经济地理, 2010, 30(4): 568-573. [Zhong Yexi, Lu Yuqi. County-level economic disparities in the Red-Triangle economic zone[J]. Economic Geography, 2010, 30(4): 568-573. ] |

| [15] | 付帼, 雷磊. 中国八大沿海经济区经济空间差异性时空变化研究[J]. 经济地理, 2014, 34(3): 6-9. [Fu Guo, Lei Lei. Analysis of spatio-temporal evolvement of regional economic disparities characteristics in eight maritime economic zones in China[J]. Economic Geography, 2014, 34(3): 6-9. ] |

| [16] | 陈培阳, 朱喜钢. 基于不同尺度的中国区域经济差异[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1085-1097. [Chen Peiyang, Zhu Xigang. Regional inequalities in China at different scales[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1085-1097. DOI:10.11821/xb201208007] |

| [17] | 欧向军, 沈正平, 王荣成. 中国区域经济增长与差异格局演变探析[J]. 地理科学, 2006, 26(6): 641-648. [Ou Xiangjun, Shen Zhengping, Wang Rongcheng. Spatial structure evolution of regional economic growth and its inequality in China since 1978[J]. Scientia Geographica Sinica, 2006, 26(6): 641-648. ] |

| [18] | 蔡安宁, 庄立, 梁进社. 江苏省区域经济差异测度分析——基于基尼系数分解[J]. 经济地理, 2011, 31(12): 1995-2000. [Cai Anning, Zhuang Li, Liang Jinshe. Analysis of regional economic inequality in Jiangsu province by decomposition of Gini[J]. Economic Geography, 2011, 31(12): 1995-2000. ] |

| [19] | Chen J, Fleshier B M. Regional income inequality and economic growth in China[J]. Journal of Comparative Economics, 1996, 22(2): 141-164. DOI:10.1006/jcec.1996.0015 |

| [20] | Ying L G. China's changing regional disparities during the reform period[J]. Economic Geography, 1999, 75(1): 59-70. DOI:10.2307/144462 |

| [21] | Rozelle S. Rural industrialization and increasing inequality: Emerging patterns in China's reforming economy[J]. Journal of Comparative Economics, 1994, 19(3): 362-391. DOI:10.1006/jcec.1994.1108 |

| [22] | Liao F H F, Wei Y H D. Space, scale, and regional inequality in provincial China: A spatial filtering approach[J]. Applied Geography, 2015, 61: 94-104. DOI:10.1016/j.apgeog.2014.12.022 |

| [23] | 马晓冬, 马荣华, 徐建刚. 基于ESDA-GIS的城镇群体空间结构[J]. 地理学报, 2004, 59(6): 1048-1057. [Ma Xiaodong, Ma Ronghua, Xu Jiangang. Spatial structure of cities and towns with ESDA-GIS framework[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(6): 1048-1057. DOI:10.11821/xb200406029] |

| [24] | 陈培阳, 朱喜钢. 福建省区域经济差异及其空间格局演化[J]. 地域研究与开发, 2009, 28(1): 53-57. [Chen Peiyang, Zhu Xigang. Spatial-temporal pattern of regional differentiation in Fujian province[J]. Areal Research and Development, 2009, 28(1): 53-57. ] |

| [25] | 柯文前, 陆玉麒. 基于县域的福建省经济空间格局演化[J]. 经济地理, 2011, 31(7): 1081-1087. [Ke Wenqian, Lu Yuqi. Evolvement of spatial pattern of economy at county level in Fujian province[J]. Economic Geography, 2011, 31(7): 1081-1087. ] |

| [26] | Terrasi M. Convergence and divergence across Italian regions[J]. The Annals of Regional Science, 1999, 33(4): 491-510. DOI:10.1007/s001680050117 |

| [27] | 陈培阳, 朱喜钢. 福建省区域经济差异演化及动力机制的空间分析[J]. 经济地理, 2011, 31(8): 1252-1257. [Chen Peiyang, Zhu Xigang. Spatial analysis on Fujian's regional inequalities and mechanisms[J]. Economic Geography, 2011, 31(8): 1252-1257. ] |

| [28] | 孟斌, 王劲峰, 张文忠, 等. 基于空间分析方法的中国区域差异研究[J]. 地理科学, 2005, 25(4): 393-400. [Meng Bin, Wang Jinfeng, Zhang Wenzhong, et al. Evaluation of regional disparity in China based on spatial analysis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(4): 393-400. ] |

| [29] | Wei Y H D, Fan C C. Regional inequality in China: A case study of Jiangsu Province[J]. Professional Geographer, 2000, 52(3): 455-469. DOI:10.1111/0033-0124.00238 |