2. 东莞市长安镇人民政府统计办公室, 东莞 523841

2. Office of Statistics of the People's Government of Chang'an Town, Dongguan 523841, China

当前国内关于产业集聚与扩散的研究主要基于不同的区域尺度,围绕产业布局的时空演变及影响因素展开。针对中国制造业空间格局是否发生显著变化问题的探讨,众多学者认为产业的空间布局以集聚为主,并未出现大规模的产业转移[1-6]。尽管全国性的大规模产业转移未出现已成共识,但区域尺度下放至东部地区或更小的区域经济体内部,则有不同的结果。东部地区内部存在较大规模的产业转移[7],长三角的经济扩散效应尤为明显[8]。对于东部地区内部先于全国出现大规模产业转移的现象,张公嵬、梁琦[9]解释为我国的产业转移是按照“省内转移—区域内转移—区域间转移”的空间顺序进行,由于东部沿海地区经济发展也存在不平衡现象,因此省内转移最先发生,继而才会出现区域内、省际间的转移以及更大范围的区域间转移。关于产业转移行业特征的描述则出现分歧,有学者认为劳动密集型产业有明显的产业转移趋势[10-12],亦有学者持相反观点,发现部分技术密集型产业先于劳动密集产业并出现跨越中部直接转移至西部的现象[13]。覃成林、熊学如[14]认同我国制造业不存在标准化的转移模式,不同类型的制造业间存在差异化的转移类型、路径和相对规模,因此有必要对不同类型的产业分开讨论。

新经济地理学基于“规模经济和运输成本节约的内生力量致使区域演化分异”,解答了比较优势理论无法解释的两个资源禀赋要素相似的地区会出现不同的产业结构问题而备受关注。毛琦梁等人[15]重点关注产业集聚的外部性对产业扩散的影响,结果证实了新经济地理学在解释一国内产业区位变化更有说服力。尽管如此,新经济地理学并非完全否定自然地理比较优势的解释度,因此基于比较优势理论、新经济地理学以及政府行为等所构建的分析框架,已成为分析产业集聚与扩散影响因素的主流。杨洪焦等[16]发现交通运输条件的改善、平均企业规模的扩大和地方保护主义的下降均促进产业集聚的发生。金煜、陈钊、陆铭[17]发现由一个地区企业数量衡量的产业外部性和地区消费者购买力显著地正向影响工业集聚。江曼琦[18]缩小研究范围,发现产业内的联系效应对产业空间集聚影响最显著,劳动密集度甚至对产业空间集中产生负效应。

当前的研究将比较优势理论和新经济地理学相结合来解释产业集聚与扩散现象,避免了单一理论的片面性。然而,大多数研究对象只停留在制造业整体,忽视了各种影响因素对不同类型产业空间布局的作用不同。因此,本文的重点在于各种因素对产业空间布局影响的时间演变及产业分化,这是对现有研究的一种补充和改进。本文以广东省为例,回答广东省产业空间布局是否发生变化,各种因素如何影响不同产业格局的变化等问题。

1 研究方法与数据来源 1.1 数据来源与处理本文研究的时间范围为2000—2014年,重点分析2000年、2005年、2010年及2014年四个节点。各地区历年的各行业地区生产总值、土地面积、公路里程数、出口总额、税收收入等数据均取自相应年份的《广东统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》,按当年价进行计算。

本文的研究对象是广东省及其21个地级市的工业部门中的制造业二位数行业。在2000—2014年间,国民经济行业分类标准两度修订,本文根据GB/T 4754-1994,GB/T4754-2002及GB/T 4754-2011的制造业行业进行合并或删减,最后确定29个二位数制造业行业作为研究对象。

1.2 制造业行业类型划分本文参照联合国工业发展组织的《2013年工业发展报告》 [19],按照“以技术组别为标准的制造业分类”的方法,并结合中国实际,将29个二位数制造业分为劳动密集型、资本密集型及技术密集型三类。其中,C13-24、C41、C42为劳动密集型产业,C25-26、C28-33为资本密集型产业,C27、C34-40为技术密集型产业。

1.3 研究方法选取说明衡量产业集聚与扩散的常用指标主要有产业集中度、区位熵、区位基尼系数、赫芬达尔指数、SP指数、EG指数等,指标各有优劣。考虑到数据的可得性,本文选用区位基尼系数以反映经济活动在空间分布的不均匀程度,通过考察各行业在各个研究时段内空间分布不均匀程度的变化来衡量产业格局的演化。

区位基尼系数的计算公式为:

| ${G^i} = \frac{1}{{2{N^2}{{\bar S}^i}}}\sum\limits_j^N {\sum\limits_k^N {\left| {S_k^i - S_j^i} \right|} } $ | (1) |

式中,i表示产业类型,k、j表示两个不同的地区,Gi表示产业i的区位基尼系数,Si表示产业i在各地区间的平均份额,实际上就等同于1/N,Ski、Sji分别表示地区k和地区j产业i产值占该产业总产值的比重,N表示地区总数。区位基尼系数值在0—1之间变化,取值为0表示该产业完全均等地分布在各地区,取值为1表示该产业完全集聚在一个地方。区位基尼系数取值越大,表示该产业的空间聚集程度越高。

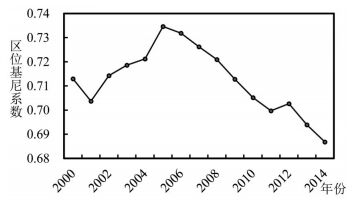

2 广东省制造业空间格局变化 2.1 总体制造业空间格局变化从历年二位数行业区位基尼系数平均值看,近年来广东省制造业区位基尼系数变化较为明显,以2005年为拐点呈现倒“U”型走势(图 1)。2005年以前,广东省制造业空间布局总体趋于集中,行业区位基尼系数平均值从2001年的0.7037上升至2005年的0.7346,上升了0.0309。2005年后发生逆转,行业区位基尼系数平均值从2005年的0.7346下降到2014年的0.6868,下降了0.0478。

|

图 1 2000—2014年广东省制造业区位基尼系数加权平均值 Fig.1 The Weighted Average Value of Manufacturing LocationGini Coefficient in Guangdong Province from 2000 to 2014 |

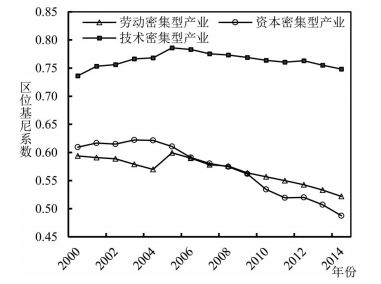

由于行业特性的差异,产业扩散的速度和幅度也存在着行业的差异。图 2描绘了2000—2014年劳动密集型产业、资本密集型产业以及技术密集型产业的地理集中度变化。

|

图 2 2000—2014年不同类型行业区位基尼系数 Fig.2 Location Gini Coefficient of Different Types of Industryfrom 2000 to 2014 |

从产业的空间集中程度看,技术密集型产业的空间分布最为集中,地理集中度明显高于劳动密集型及资本密集型产业。从产业扩散的趋势看,技术密集型产业保持相对稳定的高度集聚态势,而劳动密集型及资本密集型产业则出现明显的扩散趋势。从产业扩散的速度看,资本密集型产业的扩散速度要略快于劳动密集型产业,其区位基尼系数从2000年的0.6095波动式下降至2014年的0.4876,下降幅度为0.1219,高于劳动密集型产业的降幅,而技术密集型产业于2005年达到顶峰后微弱下降,并未出现明显的扩散迹象。

表 1深入至二位数产业的地区分布,分析劳动密集型、资本密集型及技术密集型产业的空间分布。从产值份额均值看,绝大多数产业集中分布在珠三角地区,技术密集型产业尤为明显。从出现扩散现象的产业数量看,劳动密集型、资本密集型及技术密集型产业中,珠三角地区产值份额下降的细分产业数量占同类产业总量的79%、75%及71%,珠三角地区扩散转移较多的是劳动密集型及资本密集型产业。从产值份额变化看,2005—2014年珠三角地区劳动密集型及资本密集型产业的产值份额分别下降12.4和6.6个百分点,而技术密集型产业仅下降2.2个百分点。从产业集聚扩散出现时间看,不同产业出现集聚与扩散变化的时间并不一致,较多劳动密集型及资本密集型产业在2007—2008年出现扩散。

| 表 1 珠三角地区各行业的产值比重变化 Tab.1 Changes in Output Value of the Industry in the Pearl River Delta Region |

经验数据表明广东省制造业空间格局发生了变化,且不同类型的行业处于不同的集聚与扩散阶段。本文从比较优势理论、新经济地理学和政府行为等研究视角选取相关影响因素,以探索这些影响因素在不同时期对不同类型行业的空间格局变化的解释力度。从比较优势理论来看,地区间的要素禀赋差异会引起地区产业集聚与扩散,其中劳动力成本及土地成本是影响地区比较优势的最主要因素,一般来说低廉的劳动力成本和土地成本有利于吸引产业布局。根据新经济地理学理论,产业空间集聚的实现依赖于“市场规模效应”和“生活成本效应”,而这两种效应的集聚力本质上来源于大规模生产和节省运输成本、贸易成本的经济性。产业一般倾向于市场容量大、交通运输便捷、产业前后向联系紧密的地区。对于中国的研究,不能忽视政府行为对企业区位选择的影响,产业集聚能为地方政府带来可征税的集聚租,因此政府有创造条件吸引产业转移的激励。

计量模型的基本设定为:

| $\begin{array}{*{20}{l}} {{Y_{ij}} = {\alpha _1}labo{r_j} + {\alpha _2}lan{d_j} + {\beta _1}marke{t_j} + {\beta _2}traffi{c_j}}\\ { + {\beta _3}specialis{t_{ij}}{\rm{ + }}{\beta _4}divers{e_{ij}} + {\gamma _1}gover{n_j} + \varepsilon } \end{array}$ | (2) |

其中,Yij表示地区j产业i的集聚程度,本文选用相对地理集中指数表示,其计算公式为:

| ${Y_{ij}} = \left| {{x_{ij}} - {X_{in}}} \right|$ | (3) |

式中,xij代表地区j产业i工业总产值占地区j所有工业产值总和的比重,Xin代表n个地区的产业i工业总产值占n个地区工业产值总和的比重。

laborj表示劳动力成本,用地区职工年平均工资与全省职工年平均工资的比值来衡量。

landj表示土地成本,用地区工业用地成交均价与全省工业用地成交价平均值的比值来衡量。

marketj表示市场规模,用Harris构建的市场潜力模型衡量。某地区的市场可获得性是本地区及其它地区的经济规模的一个空间加权值,权重为其它地区到该地区距离的倒数,内部距离为本地区地理半径的三分之二。计算公式如下:

| $marke{t_j} = \frac{1}{N}\left[ {\sum {\frac{{\sum\limits_k {{S_k}} }}{{{\delta _{kj}}}} + \frac{{\sum\limits_j {{S_j}} }}{{{\delta _{jj}}}}} } \right],{\delta _{jj}} = \frac{2}{3}{\left( {\frac{{are{a_j}}}{{\rm{ \mathsf{ π} }}}} \right)^{\frac{1}{2}}}$ | (4) |

式中,N为地区数量,Sk、Sj为地区k、地区j的地区生产总值,δkj为地区k、地区j之间的公路距离,δjj为地区j的内部距离,areaj为地区j的国土面积。

trafficj表示交通运输成本,用地区公路网密度来衡量。

产业联系包括产业内联系和产业间联系,最理想的表示方式是利用投入产出表数据计算中间投入占总投入的比重,但考虑到投入产出表更新速度慢,因而选用其他替代指标。经济活动集聚的外部性通过知识溢出加强产业联系,外部性的解释基于产业专业化分工,同一产业内的企业在某一区域内的大量集中有利于知识的外溢与扩散;Jacobs外部性则认为知识溢出不仅发生在在一个产业内,亦会发生在不同产业间,多样化经济可以促进技术杂交。

specialistij表示地区j产业i的产业内联系,用产业专业化水平替代表示。产业专业化水平越高,同一产业部门企业集聚越多,越利于降低交易成本。产业专业化水平用区位熵衡量,其公式为:

| $L{Q_{ij}} = \frac{{{q_{ij}}/{q_j}}}{{{q_i}/{q_n}}}$ | (5) |

式中,LQij表示地区j产业i的区位熵,qij表示地区j产业i的产值,qj表示地区j的工业总产值,qi表示产业i的地区产值,qn表示所有地区总产值。

diverseij表示地区j产业i的产业间联系,用城市多样化替代表示。城市多样化水平越高,集聚于城市的经济活动种类越多,产业间联系越紧密,有利于降低交易成本。本文以标准化的Herfindahl指数的倒数来衡量,公式为:

| $H{{I}_{ij}}=\frac{{1}/{\sum\nolimits_{{i}'\ne i}^{i}{{{\left\{ \frac{{{s}_{{i}'j}}}{{{s}_{j}}-{{s}_{ij}}} \right\}}^{2}}}}\;}{{1}/{\sum\nolimits_{{i}'\ne i}^{i}{{{\left\{ \frac{{{s}_{{i}'n}}}{{{s}_{n}}-{{s}_{in}}} \right\}}^{2}}}}\;}$ | (6) |

式中,si′j表示地区j除了产业i的其他产业的工业产值,si′n 表示所有地区除了产业i的其他产业的工业产值,sij表示地区j产业i的工业产值,sin表示所有地区产业i的工业产值。

governj表示政府行为,用地方增值税、营业税、企业所得税三税收入之和占地区生产总值的比例衡量。

3.2 空间模型设定地区产业发展存在的空间相关性是不容忽视的,传统的计量模型以被解释变量或随机误差项不存在相关性为前提,从而难以得到可靠的估计结果。本文引用空间计量模型探讨广东省制造业空间布局影响因素的时间和行业差异。

空间计量经济模型有两个基本形式,分别是空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM),当被解释变量之间的空间依赖性对模型存在显著影响时,采用空间滞后模型,当模型误差项在空间上相关时,采用空间误差模型。空间滞后模型的数学表达式为:

| $\begin{array}{l} {Y_{ij}} = {\alpha _1}labo{r_j} + {\alpha _2}lan{d_j} + {\beta _1}marke{t_j} + {\beta _2}traffi{c_j}\\ + {\beta _3}specialis{t_{ij}} + {\beta _4}divers{e_{ij}} + {\gamma _1}gover{n_j} + \phi W{Y_{ij}} + \varepsilon \\ E\left( \varepsilon \right) = 0,E\left( {\varepsilon \varepsilon '} \right) = \sigma _\varepsilon ^2{I_N} \end{array}$ | (7) |

空间误差模型的数学表达式为:

| $\begin{array}{l} {Y_{ij}} = {\alpha _1}labo{r_j} + {\alpha _2}lan{d_j} + {\beta _1}marke{t_j} + {\beta _2}traffi{c_j}\\ + {\beta _3}specialis{t_{ij}} + {\beta _4}divers{e_{ij}} + {\gamma _1}gover{n_j} + \varepsilon \\ \varepsilon = pW\varepsilon + \mu ,E\left( \varepsilon \right) = 0,E\left( {\varepsilon \varepsilon '} \right) = \sigma _\varepsilon ^2{I_N} \end{array}$ | (8) |

空间滞后模型和空间误差模型中的空间权重矩阵W是一个 (N × N) 的方阵,本文空间权重矩阵根据Rook相邻原则予以确定,即两个地区拥有共同边界则视为相邻。主对角线上的元素为0,如果地区i与地区j相邻,则Wij为1,否则为0,并经过行标准化处理,使得每行元素之和为1。

3.3 制造业整体回归结果分析及解释基于空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)探究广东省制造业空间布局的影响因素在2000—2014年的变化情况。各模型的R2均在0.9以上,同时Log-Likelihood、AIC、SC指标下的拟合度相对接近,模型的拟合优度较好。结果显示,2000年、2010年及2014年模型的空间滞后项W的系数ρ分别在5%、5%、10%的水平上显著,2005年模型的空间误差项的系数λ在5%的水平上显著,因此对回归结果分析时2005年选用SLM模型,2000年、2010年、2014年选用SEM模型。

表 2的回归结果显示,劳动力成本(labor)对制造业集聚程度的影响经历了显著为正、显著为负、不显著为负三个阶段,说明2005—2010年间劳动力成本提高一定程度推动了广东省制造业的分散布局,但劳动力成本提高的负效应在近几年弱化。土地成本对制造业集聚程度的影响历年均显著为正,且地价系数波动但差异不大,这表明土地成本对产业集聚的负效应尚未显现,广东省制造业依然集聚在地价水平较高的地区,这与众多研究认为中心地区不断上升的土地成本促使制造业转移的结论不同。

| 表 2 广东省制造业集聚影响因素回归结果 Tab.2 Regression Result of Influencing Factors ofManufacturing Agglomeration in Guangdong Province |

市场潜力变量(market)2000年在10%的水平下显著,2005年后则在1%的水平下显著,说明市场潜力是影响制造业空间集聚的重要因素,且影响力度明显增强。在2005年、2010年及2014年,市场潜力每增加1%,制造业集聚程度分别增加0.68%、0.23%及0.40%。尽管市场潜力对制造业空间布局的影响力有所下降,但仍然保持在较高的水平,这仍可解释为何广东省制造业依然集聚在地价水平较高的地区。因为广东省土地成本高的城市往往意味着更大的市场潜力,巨大的市场潜力所带来的正效应抵消了土地成本上升所带来的负效应。运输成本(traffic)系数经历了先正后负的变化,表明运输成本的下降开始进入促进产业扩散的阶段。相对于产业间联系(diverse),产业内联系(specialist)表现出正效应且显著性逐年增强,这表明尽管同一产业高度集聚在同一地区可能会加剧同行业竞争,但同行业的空间集聚带来的中间投入品市场、劳动力共享及知识外溢的正外部性依旧吸引着广东省制造业的进一步集聚。

政府行为是研究中国经济问题不容忽视的重要因素之一,出于GDP、税收等政绩考核,政府有出台政策吸引企业在当地生产的动机。增值税、营业税、企业所得税三税占GDP比值的系数为正,仅在2000年及2005年通过显著性检验,说明2005年前政府行为有效促进产业集聚,但2005年后对产业集聚的促进效果具有不确定性,具体表现为系数为正但不显著。

3.4 制造业分行业回归结果分析及解释进一步验证广东省制造业空间格局影响因素的行业差异,本文将2014年制造业样本按照劳动密集型、资本密集型和技术密集型三种类型分别进行空间回归分析。结果表明,无论由R2的大小还是Log-Likelihood、AIC、SC指标判断模型的拟合度,拟合效果均较好。结果显示空间滞后变量的系数ρ对三类产业均不显著,而空间误差项系数λ均显著,空间误差模型(SEM)的解释力更强。

如表 3所示,影响制造业空间格局的因素有明显的行业差异。劳动力成本(labor)仅对劳动密集型产业有显著负效应,对资本密集型产业和技术密集型产业的影响并不显著,故不能简单地将产业扩散现象归因于劳动力成本上升。土地成本(land)对三类产业均显著为正,但影响程度有差异,对劳动密集型产业影响最弱,对技术密集型产业影响最强。该结果一方面不支持土地成本比较优势丧失推动产业扩散转移的说法,另一方面表明技术密集型产业更倾向布局在土地成本更高的地区,迅速获取其信息和技术资源所带来的正效应远高于土地成本的负效应。市场潜力(market)对劳动密集型产业和技术密集型产业的影响均显著为正,比较其系数大小,市场潜力对劳动密集型产业更重要,这可能是更大的本地市场能更好地满足劳动密集型产业快速消化产能的需要。运输成本下降促进产业扩散的效应初步显现,最先在劳动密集型产业中起作用,而对运输成本敏感度略低的资本密集型产业和技术密集型产业反而在原地集聚。产业内联系(specialist)对三类产业均有显著的正效应,从系数来看,技术密集型产业对行业内劳动力市场的分享、匹配及信息和技术的学习有更高要求,因而更倾向于集聚。政府行为(govern)影响各类型制造业的空间布局,地方政府倾向于吸引利税率较高的行业集聚在当地生产,故系数显示政府行为对资本密集型产业影响最大。

| 表 3 广东省制造业集聚影响因素分行业回归结果(2014年) Tab.3 Regression Result of influencing Factors in Different Sectors of Manufacturing Agglomeration in Guangdong Province (2014) |

本文基于广东省二位数制造业数据探讨制造业空间格局变化及其影响因素。经验证据表明,广东省制造业空间格局正发生明显变化,以2005年为转折点呈现先集中后分散的特征。由于行业特性的差异,各行业的空间布局存在行业差异:技术密集型产业的空间集中程度明显高于劳动密集型产业及资本密集型产业,且继续保持高度集聚于珠三角地区的趋势。劳动密集型产业及资本密集型产业均出现扩散,但扩散速度不一样,资本密集型产业的扩散速度略快于劳动密集型产业。

基于空间计量回归模型的研究发现,比较优势理论关注的劳动力成本及土地成本上升并不能完全解释广东省制造业的空间转移。劳动力成本提高并非广东省制造业空间布局变化的主要原因,而且中心地区土地成本不断上升,制造业依然集聚在地价水平较高的地区。新经济地理学中的市场潜力和产业内联系是显著影响广东省制造业集聚的重要因素,这解释了土地成本的上升尚未推动制造业空间转移。因为在广东省土地成本高的地区往往有巨大的市场潜力以及规模庞大的产业集聚群,市场潜力及产业内联系所带来的正外部性远大于土地成本所带来的负效应。运输成本下降开始进入促进产业扩散的阶段,政府政策促进产业空间集聚的效果近年来有所削弱。

空间计量回归同时证明影响制造业空间格局的因素存在明显行业差异。劳动力成本仅对劳动密集型产业有显著的负效应。土地成本上升的负效应在广东省并未显现,对三类制造业均有显著的正向影响,其中技术密集型产业最倾向在高地价地区集中,以便享用高地价地区所带来的其他优势。市场潜力对劳动密集型及技术密集型产业有显著正效应,说明劳动密集型及技术密集型产业倾向于接近市场以便快速响应市场。产业内联系对三类制造业有显著的正效应,其中技术密集型产业内联系最敏感。利税率高的产业的空间集聚对地方政府更有利,因此政府政策对资本密集型产业的影响最大。

本文的结果一定程度上呼应了关于比较优势理论与新经济地理学空间适用性之争。广东省产业空间格局变化的原因并不在于劳动力及土地成本的比较优势变化,而主要是体现在市场潜力及产业联系等经济活动集聚外部性的变化。

| [1] | 贺灿飞, 谢秀珍, 潘峰华. 中国制造业省区分布及其影响因素[J]. 地理研究, 2008, 27(3): 623-635. [He Canfei, Xie Xiuzhen, Pan Fenghua. Locational studies of Chinese manufacturing industries[J]. Geographical Research, 2008, 27(3): 623-635. ] |

| [2] | 樊新生, 李小建. 中国工业产业空间转移及中部地区发展对策研究[J]. 地理与地理信息科学, 2004, 20(2): 64-68. [Fan Xinsheng, Li Xiaojian. Spatial shift of China's industrial sectors and development strategies of middle China[J]. Geography and Geo-Information Science, 2004, 20(2): 64-68. ] |

| [3] | 陈秀山, 徐瑛. 中国制造业空间结构变动及其对区域分工的影响[J]. 经济研究, 2008(10): 104-116. [Chen Xiushan, Xu Ying. Changes in the spatial structure of China manufacturing industries and its influence on regional specialization[J]. Economic Research Journal, 2008(10): 104-116. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2008.10.044] |

| [4] | 范剑勇. 市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈对地区差距的影响[J]. 中国社会科学, 2004(6): 39-51. [Fan Jianyong. Market integration, regional specialization and tendency of industrial agglomeration: An implication for regional disparity[J]. Social Sciences in China, 2004(6): 39-51. ] |

| [5] | 赵伟, 张萃. 市场一体化与中国制造业区域集聚变化趋势研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(2): 18-32. [Zhao Wei, Zhang Cui. Market integration and the trend of manufacturing agglomeration in China[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2009(2): 18-32. ] |

| [6] | 刘红光, 刘卫东, 刘志高. 区域间产业转移定量测度研究——基于区域间投入产出表分析[J]. 中国工业经济, 2011(6): 79-88. [Liu Hongguang, Liu Weidong, Liu Zhigao. The quantitative study on inter-regional industry transfer: Analysis based on regional input-output table[J]. China Industrial Economics, 2011(6): 79-88. ] |

| [7] | 刘红光, 王云平, 季璐. 中国区域间产业转移特征、机理与模式研究[J]. 经济地理, 2014, 34(1): 102-107. [Liu Hongguang, Wang Yunping, Ji Lu. Characteristics mechanism and pattern if inter-regional industry transfers in China[J]. Economic Geograpy, 2014, 34(1): 102-107. ] |

| [8] | 贾德铮, 高汝熹. 长三角都市圈空间集聚扩散效应研究[J]. 现代管理科学, 2012(1): 13-16. [Jia Dezheng, Gao Ruxi. Urban agglomeration diffusion effect research on Yangtze River Delta[J]. Modern Management Science, 2012(1): 13-16. ] |

| [9] | 张公嵬, 梁琦. 产业转移与资源的空间配置效应研究[J]. 产业经济评论, 2010, 9(3): 1-21. [Zhang Gongwei, Liang Qi. The study of industry transfer and the special allocative effect of resources[J]. Reviews of Industrial Economics, 2010, 9(3): 1-21. ] |

| [10] | 王业强, 魏后凯. 产业特征、空间竞争与制造业地理集中——来自中国的经验证据[J]. 管理世界, 2007(4): 68-77. [Wang Yeqian, Wei Houkai. Characteristics on industries, competition for space and the geographic concentration in manufacture: The empirical evidence from China[J]. ManagementWorld, 2007(4): 68-77. ] |

| [11] | 张公嵬. 我国产业集聚的变迁与产业转移的可行性研究[J]. 经济地理, 2010, 30(10): 1670-1674. [Zhang Gongwei. The study of industrial agglomeration change and the probability of industry transfer in China[J]. Economic Geography, 2010, 30(10): 1670-1674. ] |

| [12] | 胡安俊, 孙久文. 中国制造业转移的机制、次序与空间模式[J]. 经济学 (季刊), 2014, 13(4): 1533-1556. [Hu Anjun, Sun Jiuwen. Migration of manufacturing industries in China: Whether, how and where[J]. China Economic Quarterly, 2014, 13(4): 1533-1556. ] |

| [13] | 冯根福, 刘志勇, 蒋文定. 我国东中西部地区间工业产业转移的趋势、特征及形成原因分析[J]. 当代经济科学, 2010, 32(2): 1-10. [Feng Genfu, Liu Zhiyong, Jiang Wending. An analysis on the trends, features and causes of industrial transfer among China's eastern, central and western regions[J]. Modern Economic Science, 2010, 32(2): 1-10. ] |

| [14] | 覃成林, 熊雪如. 我国制造业产业转移动态演变及特征分析——基于相对净流量指标的测度[J]. 产业经济研究, 2013(1): 12-21. [Qin Chenglin, Xiong Xueru. The analysis of dynamic evolution and characteristics of manufacture transfer in China: Based on the measure of relative net flow index[J]. Industrial Economics Research, 2013(1): 12-21. ] |

| [15] | 毛琦梁, 王菲, 李俊. 新经济地理、比较优势与中国制造业空间格局演变——基于空间面板数据模型的分析[J]. 产业经济研究, 2014(2): 21-31. [Mao Qiliang, Wang Fei, Li Jun. New economic geography, comparative advantage and spatial restructuring of Chinese manufacturing industries: Analysis based on spatial panel model[J]. Industrial Economics Research, 2014(2): 21-31. ] |

| [16] | 杨洪焦, 孙林岩, 吴安波. 中国制造业聚集度的变动趋势及其影响因素研究[J]. 中国工业经济, 2008(4): 64-72. [Yang Hongjiao, Sun Linyan, Wu Anbo. Research on changing trend of China's manufacturing industrial agglomeration degree and its affecting factors[J]. China Industrial Economics, 2008(4): 64-72. ] |

| [17] | 金煜, 陈钊, 陆铭. 中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策[J]. 经济研究, 2006(4): 79-89. [Jin Yu, Chen Zhao, Lu Ming. Industry agglomeration in China: Economic geography, new economic geography and policy[J]. Economic Research Journal, 2006(4): 79-89. ] |

| [18] | 江曼琦, 张志强. 产业空间集中影响因素探究——基于天津滨海新区制造业32个产业的面板数据分析[J]. 南开经济研究, 2008(1): 143-152. [Jiang Manqi, Zhang Zhiqiang. Study on the factors for spatial concentration of manufacture industry: Empirical analysis by panel data approach based on TJBNA indusial dataset[J]. Nankai Economic Studies, 2008(1): 143-152. ] |

| [19] | 联合国工业发展组织. 2013年工业发展报告[M/OL]. [2015-10-10] http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/IDR/IDR_2013_OVERVIEW_CHINESE_EBOOK.pdf. [United Nations Industrial Development Organization. Industrial Development Report 2013[M/OL]. [2015-10-10] http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/IDR/IDR_2013_OVERVIEW_CHINESE_EBOOK.pdf.] |