2. 东北大学江河建筑学院, 沈阳 110169

2. College of Jangho Architecture, Northeastern University, Shenyang 110169, China

高铁对城市与区域空间的影响和作用源于可达性的变化,可达性是度量交通网络发达程度的重要指标,HansenW G首次界定可达性概念,即交通网络中各节点相互作用机会大小[1],近年来,国内学者关于可达性的研究不断深化、研究范式不断丰富,呈现多视角、多层次、理论与实证、定性与定量相结合的研究体系。罗鹏飞、苏文俊、蒋海兵、杨金华综合有效平均旅行时间、经济潜力与日常可达性等多种指标测算了高铁对沪宁、鲁西南、湖南、京沪沿线中心城市可达性的影响[2-5];张兵、蒋晓威利用可达性指标对湖南与安徽公路网络动态演化特征、空间发展结构与格局的演变进行分析[6, 7];吴威结合时空距离、连接性与可选择性等指标研究了我国铁路客运网络的可达性空间格局[8];陈松林探讨了铁路、港口、航空等综合交通网络可达性空间格局,并运用产业平均集中率阐释了综合交通可达性对制造业空间分布的影响[9];钟业喜采用平均可达性测算31个中心城市的可达性水平并分析北京、上海、广州、武汉、重庆等城市一日交流圈的空间格局变化[10];汪德根以可达性测度为切入点,探讨了京沪高铁沿线区域旅游流空间结构的高铁效应机理[11];曹小曙利用栅格可达性模拟丝绸之路经济带的可达性空间格局并利用一般重力模型探讨城市空间联系的状态[12]。

综上,我国学者对可达性研究多以实证分析为主,地域选择集中在京广、京沪等发展水平较高的区域,而对中西部和东北等经济欠发达地区的实证研究相对较少;已有研究多针对一条高铁线路,缺少2条或多条线路的综合研究与对比分析。鉴于此,本文选取高铁站列车时刻表各班次平均旅行时间作为基础数据,利用加权平均旅行时间与经济潜力测算哈大与郑西2条经济欠发达地区高铁线路的可达性及动态变化,并结合IDW空间技术研究可达性改善程度的空间差异,并对时间可达性、经济潜力可达性、综合可达性以及可达性的空间格局演变特征与趋势进行综合研究与对比分析,这既可以深化可达性研究的理论与方法,又可以为国内外类似地区高铁可达性研究提供参考与借鉴。

2 区域简况与数据来源 2.1 欠发达地区按行政区划地理位置对我国经济带划分,东部沿海地带经济最为发达,中部次之,西部相对落后,哈大高铁所穿越的东北地域与郑西高铁穿越的中西部地区经济尚处欠发达状态,根据国家统计局《2013年国民经济和社会发展统计公报》发布的人均可支配收入数据,全国平均水平达18311元,除辽宁省以20818元位列全国第8外,吉林15998元、黑龙江15903元、陕西14372元、河南14204元均低于全国平均水平,对比上海、北京40000元以上,经济差距较大,其与浙江、江苏、广东等人均收入处于前列的沿海省份相比,仍属于我国经济欠发达地区。

2.2 哈大与郑西高铁哈大与郑西高铁均为中短里程高铁,哈大高铁全长921km,是我国中长期铁路规划中“四纵四横”高铁网的“一纵”,是京哈高铁重要组成部分,纵贯东北三省,北起哈尔滨,途经长春、四平、铁岭、沈阳、辽阳、鞍山、营口,终至大连;郑西高铁全长505 km,是“四纵四横”高铁网中“一横”徐兰客运专线的中段,横跨河南与陕西省,东起郑州,途经洛阳、三门峡、渭南、西安、咸阳、西至宝鸡(表 1)。

| 表 1 哈大与郑西高铁概况 Tab.1 General Situation of Harbin-Dalian and Zhengzhou-Xi'an HSRs |

数据源包括人口、经济与时间,人口与经济数据来源于2013年各城市国民经济和社会发展统计公报,城际旅行时间数据来源于商业网站“去哪儿网”(www.qunar.com),查询时间为2014年7月,网站上输入出发与到达站站名,在所有旅客列车班次中选择以T、K、4位数字开头列车的平均时间值作为高铁通车前旅行时间,选择以G、D、C开头的列车平均时间值作为高铁通车后旅行时间,获得沿线城市通车前后的旅行时间矩阵。

3 可达性评价模型的选取可达性指在合适的时间选择某种交通设施到达目的地的便捷程度[13],也可指不同空间分布的点或区域之间相互影响的潜力;评价区域的可达性,一方面可以从空间角度,即由于某区域在地理空间区位上比其它区域更为靠近某交通设施,因此可达性较高,另一方面从社会经济角度,由于物质基础、资金能力和时间资源等方面不同,临近两区域间,即使同处大型交通设施沿线,也将表现出不同的可达性水平[2],其主要包括物理意义上的可达性与经济意义上的可达性[14];加权平均旅行时间与经济潜力[2-6, 15-17]是最为常用的测度可达性的指标,加权平均旅行时间主要表征物理意义上的可达性,直观地表达某经济单元到达经济中心花费的有效时间;经济潜力侧重表征经济意义上的可达性,即由于经济中心与其它经济单元之间的吸引力产生的相互作用程度,是考虑了城市的经济实力、开发潜力与外部环境联系的密切程度以及该系统交通状况的综合性指标[14]。

加权平均旅行时间与经济潜力均能从一定程度上反映一个地区可达性优劣程度,是两个相互独立的模型,只不过模型中的部分指标相通,且两指标侧重点不同,加权旅行时间主要侧重时间对可达性的影响,指标简洁、直观且常用,但未考虑节点对象由于距离衰减而引发的相互间作用引力,而经济潜力恰好弥补加权旅行时间这一不足,经济潜能主要考虑至各中心城市的时间或空间距离,测量各经济中心城市在某点形成的作用潜力或概率的总和[17],但经济潜力仅将城市设想为一个点要素,忽视其面状现象带来的经济规模差异对实际情况影响,本文结合运用两指标,弥补单一指标的不足与测度可达性的偏颇。

3.1 加权平均旅行时间加权平均旅行时间能直观表达可达性优劣状况,与该区域或城市几大要素相关:① 区域交通基础设施完善程度,② 区域经济发展程度、中心实力等,③ 区域规模或城市规模,④ 城市空间区位,加权平均旅行时间值越低,可达性越好,与该区域经济中心联系愈紧密,反之亦然,

| ${{A}_{i}}={}^{\sum\limits_{j=1}^{n}{\left( {{T}_{ij}}*{{M}_{J}} \right)}}\!\!\diagup\!\!{}_{\sum\limits_{j=1}^{n}{{{M}_{j}}}}\;$ | (1) |

式中:A i为i节点加权平均旅行时间;Tij为i到达j节点所花费的平均旅行时间;Mj为j节点对周边城市吸引力,即j节点人口与社会经济要素流的流量,常用j节点的GDP、人口等指标衡量;n为除i节点外节点城市总数目。

3.2 区位经济潜力高速铁路建设使交通条件得到明显改善,时空距离的大幅缩短提升沿线城市间经济的可接近性,进而提高各城市系统的经济位势,高铁带来沿线城市新的发展机遇,部分城市在经济潜力上发生质的飞跃,未来将成为区域新的高铁经济增长极,区位经济潜力提升大的城市,未来经济发展强度高,城市基础设施不断完善,其对人流的吸引汇聚能力也将不断增强,对于“人”而言,其越靠近经济潜力中心城市,其越能减少上班、购物、休闲等活动所花费的时间与费用,选取区位经济潜力指标一方面体现出高铁沿线城市的通达能力,另一方面也体现出沿线城市对人流汇聚能力的强弱,可以被解释为在特定的时间成本约束下,某地区可以达到距离范围内由于高铁带来人流运输所覆盖到的经济活动总量,决定区位经济潜力因素包括:① 研究节点所在区位,② 研究节点与经济中心的经济质量、经济实力,③ 研究节点到经济中心花费的距离、时间或费用,经济潜力值越高,可达性越好,与区域经济中心联系愈紧密,反之亦然,

| ${P_i} = \sum\limits_{j = 1}^n {\left( {{M_j}/T_{ij}^a} \right)} $ | (2) |

式中:P i为i节点区位经济潜力;Tij、Mj同上;a为i与j间距离摩擦参数,通常取1。

3.3 反距离加权插值法反距离加权插值法(IDW)适用于样本点整体分布均匀数据,遵循“地理第一定律”的基本假设,即两个物体的相似性随彼此间距离增大而逐渐减小,已知样本点离预测点空间距离越近,预测过程所占权重越大,其离预测点空间距离越远,所占权重越小,为确定性插值方法。本文在ArcGIS软件中将已配准好的中国行政区划提取研究区行政范围,点层面提取高铁沿线地级市作为空间节点,运用ArcGIS中IDW模块模拟高铁沿线节点加权平均旅行时间减少率与经济潜力增加率。

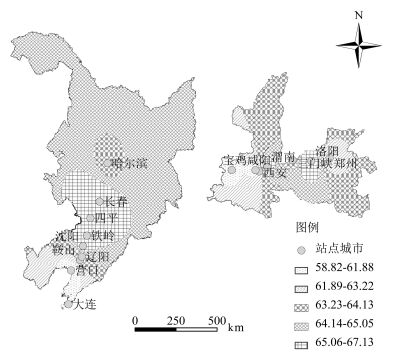

4 哈大与郑西高铁可达性测算分析与比较 4.1 加权平均旅行时间对比分析由于客流量与经济流量是高铁对沿线可达性影响的直接因素,据公式(1),计算M j时,选取2012年城市人口要素流量值POPj与经济要素流量值数据GDPj的几何平均值,即M j = GDPj∗POPj1/2 [4, 6, 7, 9, 15],得出高铁通车前后加权平均旅行时间(表 2),基于表 2数据利用ArcGIS中IDW动态模拟哈大与郑西高铁沿线加权平均旅行时间减少率(图 1)。

| 表 2 哈大与郑西高铁沿线城市的加权平均旅行时间 Tab.2 The Weighed Average Travel Time along Harbin-Dalian and Zhengzhou-Xi'an HSRs |

|

图 1 哈大高铁与郑西高铁加权平均旅行时间减少率空间分析 Fig.1 Spatial Analysis of Weighed Average Travel Time alongHarbin-Dalian, Zhengzhou-Xi'an HSRs |

据表 2,哈大高铁通车前后城市加权平均旅行时间平均值分别为282.79和101.97,减少率高达63.94%,郑西高铁通车前后Ai平均值分别为212.22和78.87,减少率为62.8%,哈大高铁整体可达性改善程度略强于郑西高铁。哈大高铁城市间Ai减少率均在60%以上(除营口),根据Ai减少率对可达性排序:四平>沈阳>长春>铁岭>鞍山>哈尔滨>辽阳>大连>营口,四平可达性提升幅度最大,营口相对最低。郑西高铁沿线Ai减少率也均在60%上下,可达性排序为:洛阳>渭南>西安>三门峡>郑州>宝鸡>咸阳,沿线洛阳、渭南与西安可达性提升能力强,咸阳提升潜力略低。高铁沿线点对点间的空间距离相对较近,交通经济联系频繁密切,沿线城市间加权旅行时间内部差异较小,均维持在60%上下。

哈大高铁加权时间减少率呈现线路中间区域加权时间变率大、首末区域加权时间变率小的空间态势,哈尔滨波及范围扩展到整个黑龙江省,大连波及范围相对较小,仅对其邻近的鲅鱼圈、瓦房店与普兰店产生微弱影响,可达性最优区集中在辽宁中北部与吉林中南部;郑西高铁加权时间减少率的高值区分布以洛阳与西安为核心的河南中部与陕西中部,低值区位于以咸阳与宝鸡串联的陕西西南部边缘区及以郑州为核心的河南东部(图 1)。

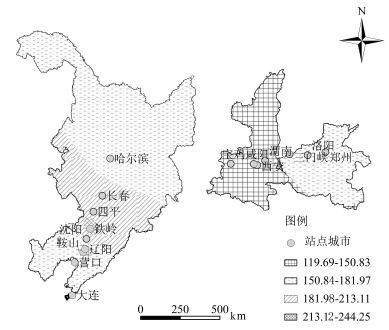

4.2 经济潜力对比分析将原始数据代入公式(2),得到高铁节点经济潜力值(表 3),利用ArcGIS中IDW模块动态模拟哈大与郑西高铁沿线经济潜力增加率(图 2)。

| 表 3 哈大与郑西高铁沿线城市的经济潜力值 Tab.3 Economic Potential Values along Harbin-Dalian and Zhengzhou-Xi'an HSRs |

|

图 2 哈大与郑西高铁经济潜力增加率空间分析 Fig.2 Spatial Analysis of Economic Potential along HarbinDalian, Zhengzhou-Xi'an HSRs |

据表 3,哈大高铁通车前后经济潜力平均值分别为5723.252和15763.513,增加率高达175.43%,郑西高铁通车前后Pi平均值分别为6566.917和13854.403,增加率为110.97%,经济潜力总体变化率明显低于哈大高铁,再次验证哈大高铁可达性强于郑西。哈大沿线中铁岭、四平、沈阳Pi变化率已超过200%,辽阳和鞍山低于150%,其余介于150%—200%,可达性排序为:铁岭>四平>沈阳>营口>长春>哈尔滨>大连>鞍山>辽阳,城市中可达性最高为铁岭和四平,鞍山和辽阳相较弱。郑西高铁沿线三门峡、洛阳、郑州Pi增加程度均超过160%,西安与咸阳小于100%,可达性排序为:三门峡>洛阳>郑州>渭南>宝鸡>西安>咸阳,同Ai测算相近,洛阳可达性较强,咸阳较弱。经济潜力受节点城市自身经济实力与节点间相互作用强度影响,是导致沿线经济潜力内部差异较大的原因。

哈大高铁经济潜力增加率同样呈现线路中间区域变率大、首末区域变率小的空间态势,四平—铁岭拓展区域为经济潜力改善高值区,以哈尔滨、大连为核心及辽阳—鞍山拓展地域的经济潜力变率稍低,相比吉林中部城市群与沈阳经济区,辽宁沿海经济带与黑龙江哈大齐经济潜力变率低、增速弱;郑西高铁经济潜力变率较大区域集中于以郑州、洛阳、三门峡等河南地域,成为高铁直接受益者,以西安与咸阳为核心的陕西地区变率相对较小(图 2)。

5 哈大与郑西高铁可达性改善程度的空间差异 5.1 高铁沿线城市可达性的对比分析综合加权平均旅行时间与经济潜力(表 4),哈大高铁整体沿线城市可达性综合改善程度强于郑西高铁,哈大高铁沿线内部可达性变率相对差异较小,可达性改善程度最高的四平与改善程度最低的辽阳变率相差91.02%,而郑西高铁可达性变率最大的洛阳与最小的咸阳相差119.34%,内部可达性变率差异悬殊;哈大高铁轴带城市可达性呈现线路中间变率大,首末变率小态势,铁岭、四平、沈阳可达性优势明显,哈尔滨、辽阳、鞍山、大连可达性提升程度相对较弱;郑西高铁经济潜力可达性变率呈自东向西逐渐递减趋势,河南的郑州、洛阳与三门峡可达性集聚能力强,陕西的西安、咸阳与宝鸡可达性改善程度微弱。

| 表 4 哈大与郑西高铁可达性改善程度对比分析 Tab.4 Comparative Analysis of Improvement Degree of Accessibility in Harbin-Dalianand Zhengzhou-Xi'an High-speed Rail |

高铁通车使沿线省际间中心城市可达性获得不同程度提升,4h内可达性范围通常被认为是日常活动圈[15],哈大与郑西高铁均将首末及沿线站点城市旅行时间压缩在4h上下,未通哈大高铁前,东北三省中心城市等时圈呈明显的分隔同心圆分布,1—2h等时圈仅限于自身行政区及周边腹地,高铁运营后,中心城市等时圈呈连续紧凑线状分布,哈尔滨—长春、长春—沈阳、沈阳—大连段均可纳入1—2h等时圈,可达地区扩展明显;郑西高铁开通使郑州至宝鸡跨省旅行演变为同城旅行,这得益于4h等时圈构想实现,未通高铁前,郑州—宝鸡干线指向性尚不明显,不同等时圈呈现迥异分布,1—2h等时圈仅存在于各自省内,高铁运营后,时空收敛效果明显,洛阳、郑州、西安三座古都城市互为依存、深度融合,在2h等时圈影响下迎来产业、交通、旅游一体化的崭新格局。

5.3 哈大高铁与郑西高铁可达性综合评估及其制约因素分析无论加权平均旅行时间还是经济潜力,高铁通车后,沿线可达性得到明显改善和提升,哈大与郑西高铁加权旅行时间减少率在60%上下,哈大高铁经济潜力增加率115%以上,郑西高铁55%以上;据表 4,沿线城市通车前后加权旅行时间与经济潜力的差值百分比变化幅度存在显著差别,加权旅行时间变化幅度较为平稳,城市间差异小,经济潜力变化幅度较大,存在明显等级层次性;哈大高铁穿越的东北三省地势平坦、地形开阔,辽河、松嫩等广袤大平原为高铁建设创造有利条件,地理通畅性使哈尔滨—大连半日交流圈构想实现,但由于气候因素影响,高寒高冷成为其便捷可达性制约因素,陕西与河南地形复杂,郑西高铁穿越渭河冲击平原与豫西山地,其南倚秦岭、北邻黄河,湿陷性黄土区加之沿途过水库、绕煤矿、跨伊河与阳平河、避电厂、穿隧道使其可达性通畅能力大大降低,地形、水域与人工不可移动建筑成为其可达性拓展制约因素。

5.4 基于可达性的高铁沿线区域空间格局演进特征与发展态势哈大与郑西高铁沿线可达性提升加速生产要素的流动,经济社会要素向高铁轴带集聚,为近域同城化发展提供机遇,空间分化与组合日趋复杂。哈大高铁运营后,哈尔滨与双城同城化趋势显著,哈尔滨都市圈在原有哈大齐轴线基础上向西南拓展,打破行政区划,将吉林省扶余与榆树纳入都市圈发展规划,长春与公主岭同城化态势也愈加显著,长吉一体化空间格局有向长春—四平方向转移趋势。哈尔滨和长春都市圈有望被打破,重组哈长城市群;辽中南城市群由于核心城市沈阳和大连综合实力相近,鞍山至大连段尚缺乏一个经济发展水平较高的联系枢纽,形成明显经济低谷,再加之核心城市间空间剥夺与袭夺纷繁复杂,哈大高铁明显强化辽中南城市群铁岭—沈阳—鞍山核心地位,而大连周边沿海城市可达性改善程度微弱,使得原本辽中南一体化态势更加渺茫,未来可能分化成以沈阳为中心辽中城市群和以大连为中心沿海经济带“双子座”群域空间格局。

郑西高铁开通后,强化以郑州为中心、洛阳为副中心“双核牵引”中原经济区格局,推进关中城市群西咸一体化进程,中原城市群和关中城市群空间联系日趋紧密,郑州、洛阳与西安以其独有的文化底蕴与历史风采构建“古都经济带”日趋明显,以历史产业与人文积淀作为经济带推动引擎,为城市群实现空间重组带来新机遇,构建城市群联盟,打破行政区划壁垒,实现空间重组最优化,带动黄河中下游向西部进发,与“丝绸之路经济带”形成有效融合与对接,空间战略成为中国梦的合理延伸,加强中国与欧亚大陆国家紧密联系中枢,缩小中西部发展差距,成为实现中西部地区联动协调发展的切入点和突破口。

6 结论与讨论 6.1 结论① 哈大与郑西高铁开通后,时空收敛效果与走廊效应凸显,沿线城市可达性得到明显改善,哈大高铁可达性综合改善程度强于郑西,且内部可达性变率相对差异较小;② 哈大高铁可达性变率呈现线路中间大,首末小的态势,郑西高铁呈现自东向西逐渐递减的趋势,加权旅行时间受城市间空间距离和交通经济联系频度影响,经济潜力受节点自身经济实力与节点间相互作用强度影响;③ 高铁带来沿线可达性提升的同时,也扩大局部地区可达性差距,可达性受益少的区域边缘化程度加深,整体非均衡态势下加剧马太效应。④ 高铁沿线城市位于4h等时圈内,1—2h等时圈可达扩展程度明显,中心城市等时圈呈连续紧凑线状分布,地形、水域、气候与人工不可移动建筑成为制约可达性提升重要因素;⑤ 哈大高铁推进哈双、长公同城化,长吉一体化向长春—四平向转移,铁岭—沈阳—鞍山核心地位强化,辽中南“双子座”群域空间格局显著;中原和关中城市群空间联系紧密,可构建以郑州、洛阳、西安为核心“古都经济带”,向西对接融合“丝绸之路经济带”,打造沟通中国与欧亚大陆的跨国经济走廊。

6.2 讨论本文基于经济与时间层面探讨高铁运营前与运营后两个特定时间断面的沿线欠发达地区的可达性改善程度与空间差异,本文尚存在下列不足:① 将研究区域视为封闭的整体,未考虑其与外界城市的交通联系,结果与现实间存在一定偏差;② 只着重研究区域范围内地级城市交通可达性变化情况,未考虑城市点对点间的经济、社会等其它联系;③ 只考虑游客的单纯高铁旅行时间,未考虑高铁和其它运输方式的换乘效应及其中转时间。因而研究结论的精度和深度还有待进一步提升,但上述研究对欠发达地区高铁可达性改善程度及空间格局演变研究仍具有一定的借鉴意义。

| [1] | Hansen W G. How accessibility shapes land use[J]. Journal of the American Institute of Planners, 1959, 25(2): 73-76. DOI:10.1080/01944365908978307 |

| [2] | 罗鹏飞, 徐逸伦, 张楠楠. 高速铁路对区域可达性的影响研究——以沪宁地区为例[J]. 经济地理, 2004, 24(3): 407-411. [Luo Pengfei, Xu Yilun, Zhang Nannan. Study on the impacts of regional accessibility of high speed rail: A case study of Nanjing to Shanghai region[J]. Economic Geography, 2004, 24(3): 407-411. ] |

| [3] | 苏文俊, 施海涛, 王新军. 京沪高铁对鲁西南沿线主要城市的影响[J]. 复旦学报 (自然科学版), 2009, 48(1): 111-116. [Su Wenjun, Shi Haitao, Wang Xinjun. Effect research of Jing-Hu high-speed railway on the main cities along the railway in southwest of Shandong[J]. Journal of Fudan University (Natural Science), 2009, 48(1): 111-116. ] |

| [4] | 蒋海兵, 徐建刚, 祁毅. 京沪高铁对区域中心城市陆路可达性影响[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1287-1298. [Jiang Haibing, Xu Jiangang, Qi Yi. The influence of Beijing-Shanghai high-speed railways on land accessibility of regional center cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10): 1287-1298. DOI:10.11821/xb201010013] |

| [5] | 杨金华. 高速铁路对湖南城市群可达性的影响[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 108-112. [Yang Jinhua. Study on the regional accessibility of urban agglomeration in Hunan province under the impact of highspeed railway[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 108-112. ] |

| [6] | 张兵, 金凤君, 于良. 近20年来湖南公路网络优化与空间格局演变[J]. 地理研究, 2007, 26(4): 712-722. [Zhang Bing, Jin Fengjun, Yu Liang. Research on the optimization of highway network in Hunan province and the evolution of spatial pattern in recent 20 years[J]. Geographical Research, 2007, 26(4): 712-722. ] |

| [7] | 蒋晓威, 曹卫东, 罗健, 等. 安徽省公路网络可达性空间格局及其演化[J]. 地理科学进展, 2012, 31(12): 1591-1599. [Jiang Xiaowei, Cao Weidong, Luo Jian, et al. Spatial pattern and evolution of road network accessibility in Anhui province[J]. Progress in Geography, 2012, 31(12): 1591-1599. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.12.004] |

| [8] | 吴威, 曹有挥, 梁双波, 等. 中国铁路客运网络可达性空间格局[J]. 地理研究, 2009, 28(5): 1389-1400. [Wu Wei, Cao Youhui, Liang Shuangbo, et al. The accessibility pattern of railway passenger transport network in China[J]. Geographical Research, 2009, 28(5): 1389-1400. ] |

| [9] | 陈松林, 陈进栋, 韦素琼. 福建省综合交通可达性格局及其与制造业空间分布的关系分析[J]. 地理科学, 2012, 32(7): 807-815. [Chen Songlin, Chen Jindong, Wei Suqiong. The integrated transportation accessibility in Fujian province and its correlation with the spatial distribution of manufacturing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(7): 807-815. ] |

| [10] | 钟业喜, 黄洁, 文玉钊. 高铁对中国城市可达性格局的影响分析[J]. 地理科学, 2015, 35(4): 387-395. [Zhong Yexi, Huang Jie, Wen Yuzhao. Impact of high-speed railway on spatial pattern of Chinese cities'accessibility[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(4): 387-395. ] |

| [11] | 汪德根, 陈田, 陆林, 等. 区域旅游流空间结构的高铁效应及机理——以中国京沪高铁为例[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 214-233. [Wang Degen, Chen Tian, Lu Lin, et al. Mechanism and HSR effect of spatial structure of regional tourist flow: Case study of Beijing-Shanghai HSR in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 214-233. ] |

| [12] | 曹小曙, 李涛, 杨文越, 等. 基于陆路交通的丝绸之路经济带可达性与城市空间联系[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 657-664. [Cao Xiaoshu, Li Tao, Yang Wenyue, et al. Accessibility and urban spatial connections of cities in the silk road economic belt based on land transportation[J]. Progress in Geography, 2015, 34(6): 657-664. ] |

| [13] | Geertman S C M, Ritsema Van Eck. GIS and models of accessibility potential: An application in planning[J]. International Journal of Geographical Information System, 1995, 9(1): 67-80. DOI:10.1080/02693799508902025 |

| [14] | 申金升, 王意冈, 王浣尘. 区域经济系统交通运输间接效益的一种分析方法——经济潜能模型 (EPM)[J]. 经济地理, 1993, 13(4): 73-77. [Shen Jinsheng, Wang Yigang, Wang Huanchen. An approach to measure the indirect transport benefit in the regional economic system: Economic potential model[J]. Economic Geography, 1993, 13(4): 73-77. ] |

| [15] | 蒋海兵, 张文忠, 李业锦. 京沪高铁影响下的区域公路可达性空间分异特征研究[J]. 华东师范大学学报 (自然科学版), 2014(1): 68-78. [Jiang Haibing, Zhang Wenzhong, Li Yejin. Impact of the Beijing-Shanghai high-speed rail on the spatial pattern of the regional road accessibility[J]. Journal of East China Normal University (Natural Science), 2014(1): 68-78. ] |

| [16] | 李平华, 陆玉麒. 可达性研究的回顾与展望[J]. 地理科学进展, 2005, 24(3): 69-78. [Li Pinghua, Lu Yuqi. Review and prospectation of accessibility research[J]. Progress in Geography, 2005, 24(3): 69-78. DOI:10.11820/dlkxjz.2005.03.009] |

| [17] | 俞勇军, 陆玉麒. 交通投资与经济发展的关系及其区域效应评价方法研究[J]. 人文地理, 2005, 20(1): 27-31. [Yu Yongjun, Lu Yuqi. Studies on the relation between transport investment and economic development and regional impacts of transport improvement[J]. Human Geography, 2005, 20(1): 27-31. ] |