1b. 华中师范大学城市与环境科学学院, 武汉 430079;

2. 武汉大学资源与环境科学学院, 武汉 430079

1b. College of Urban and Environmental Sciences, Central China Normal University, Wuhan 430079, China;

2. College of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan 430079, China

长期以来大部分农村建设处于自发状态,农村居民点布局混乱、问题突出。在山区,居民点形态破碎、零乱,粗放利用现象尤为严重。随着城镇化进程加快和人口持续增长,我国耕地资源供需矛盾日益尖锐[1]。因此,寻求建设用地增加与耕地保护的动态平衡成为重要课题,土地整治是实现该平衡的重要途径,《全国土地整治规划(2011—2015)》明确农村居民点整理需要改变散、乱、空现象,提高集约利用水平。科学分析分布特征、准确测算整理潜力是居民点整治有序推进的前提和依据。

农村居民点整理可以理解为宏观上的数量控制和分区引导,微观上的结构优化和功能提升,整理潜力定义为通过对现有农村居民点改造、迁村并点等,可增加的有效耕地及其他用地面积。作为实现城乡建设用地增减挂钩的重要方法,潜力测算是编制农村土地利用规划的重要依据,然而,传统方法以人均、户均建设用地标准和内部闲置率为主,测算的潜力与实际偏差较大[2]。潜力释放往往会受到政策配套、整理资金、地形地貌以及农户意愿等诸多因素的制约[3-6],需要综合考虑整理中的多重要素改进测算方法。国内外学者对农村居民点空间演化、整理模式与时序等方面进行了广泛研究[7-13],通过理论和模型创新、修正人均标准法等,不同程度提高了潜力测算的准确性[14-17];同时以整理能力、规划导向度、用地适宜性[18-20]等为依据,进行整理分区,提供了较为科学的方法与典型案例。

然而在地理条件复杂的中西部山区,基于空间特征的整理分区和潜力测算则鲜有研究,亟需科学的方法和实证提供参考。山区农村居民点潜力释放与其空间分异特征及区域社会经济差异密切相关,因此,本文提出基于空间分异特征划分整理区的方法,根据不同分区自然、社会经济条件确定差异化的评价指标体系,测算整理潜力,并选择秦巴山区竹溪县进行实证研究,以期为山区农村居民点整理和优化布局提供新思路。

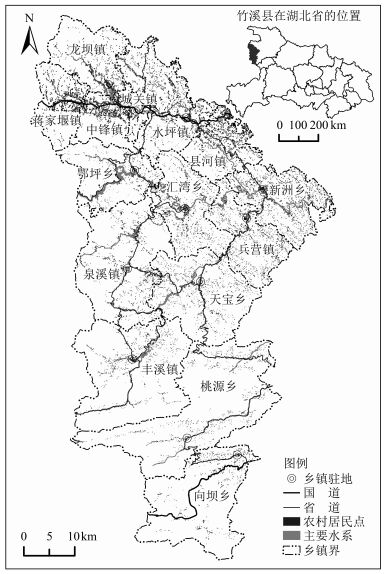

2 研究区与数据 2.1 研究区概况竹溪县地处鄂、渝、陕三省(市)交界的秦巴山区(E109°29′—110°08′,N31°31′—32°29′),是南水北调中线工程重要水源区和国家重点生态功能区。境内多山,地势南高北低,地貌差异较大,海拔232—2704 m,中南部为山地,北部以河谷、丘陵为主。2012年全县总面积3307.40km2,辖15个乡镇、310个行政村,总人口37.48万人,农业人口28.28万人,农村居民点面积5128.16 hm2,占城乡建设用地的87.71%,农业人口人均面积181.38 m2,高于国家规定上限,理论潜力较大,总体上呈现北密南疏、大散居、小聚居的空间分布特征。

2.2 数据来源与处理本文研究的农村居民点、水系、道路交通和城镇用地来源于竹溪县2012年土地利用现状图(制图比例尺为1:10000),按照《土地利用现状分类》(GB/T21010—2007)分类;地形数据源自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)分辨率为30米的数字高程;统计数据源自《竹溪县统计年鉴》 2012年数据;农户意愿来自2014年7月的实地调查,内容主要包括农户生产生活条件、旧房补偿比例和农户搬迁意愿的强烈程度等。

|

图 1 农村居民点布局 Fig.1 Layout of Rural Settlements |

基于ArcGIS10.2工作平台,通过SQL查询,从土地利用现状图中提取村庄(203)、公路(102)、农村道路(104)、河流(111)、水库(113)和建制镇(202)构建基础数据库,进行数据处理与空间分析,分乡镇融合居民点。

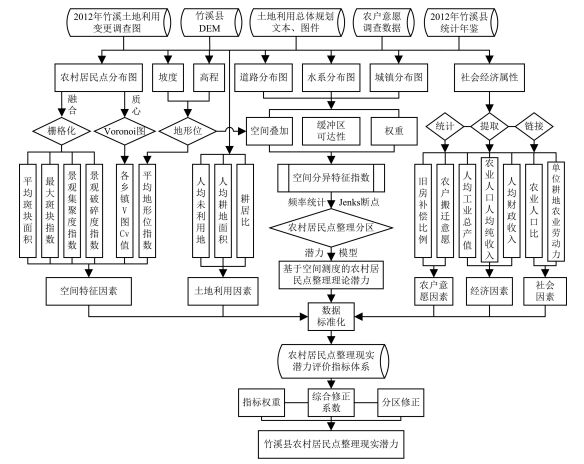

3 研究思路与方法 3.1 总体思路测度各居民点的空间分异特征指数值,并根据值的大小划分整理区。结合实地调查,考虑农村居民点整理的自身条件和外部限制因素,构建整理潜力评价指标体系,对各整理区潜力进行修正,得到最终现实潜力(图 2)。

|

图 2 农村居民点整理分区与潜力测算流程 Fig.2 Flow Chart for Zoning and Potential Calculation of Rural Settlements |

山区坡地上的居民点长期面临的生态和贫困问题[21],地形是影响山区居民点布局的重要因素[22]。地形位是对高程和坡度的合成,科学描述高程与坡度变化对土地利用空间格局的影响,近年来较多地应用于农村居民点空间分布、土地利用格局变化研究[23]。

| $T = \log \left[ {\left( {\frac{E}{{\bar E}} + 1} \right) \times \left( {\frac{S}{{\bar S}} + 1} \right)} \right]$ | (1) |

式中,T为地形位指数,E及E分别为区域内任意农村居民点高程和区域平均高程;S及S分别为区域中任意居民点坡度和区域平均坡度。高程越高、坡度越大的居民点,其地形位越高,反之越低;高程较高但坡度较小或高程较小坡度较大的居民点,其地形位指数居于中间值区间[24]。

3.2.2 可达性可达性反映农村居民点的区位以及农村居民出行的便捷度,以居民点作为源点,集镇作为目标点,应用网络分析模块的最近设施点法计算每个居民点到达集镇的最短通行时间。参考《公路工程技术标准(JTGB01—2003)》以及相关的研究结果[25],并考虑研究区交通状况,将道路行车速度设定为国道70 km/h,省道50 km/h,县道30 km/h、乡道25 km/h,村道20 km/h,无道路通过的区域5 km/h(采取步行的平均速度)。

| ${A_i} = \min \left( {{M_j}{T_{ij}}} \right)$ | (2) |

Tij为区域中居民点i通过交通网络中通行时间最短的路线到达集镇j通行时间,Mj为集镇j的权重,如果仅研究交通可达性可设为常数1,Ai为区域内居民点i的集镇可达性。

3.2.3 Voronoi图Vorinoi结构由俄国数学家M.G.Voronoi提出,实质是一种在自然界中宏观和微观实体以距离相互作用的普遍结构。Voronoi图是对空间邻近关系客观、准确的表征,在空间分析和优化中具有明显优势[15]。假设平面上的一个离散发生点集P={p1, p2, …, pn},定义pi的Voronoi区域V(Pi) 为所有到pi距离最小的集合,且任意两点不共圆:

| $V\left( {{P_i}} \right) = \left\{ {p:d\left( {p,{p_i}} \right) < d\left( {p,{p_j}} \right){p_i},{p_j} \in P,{p_i} \ne {p_j}} \right\}$ | (3) |

可定义P的Voronoi图V(P) 为:

| $V\left( P \right) = \left\{ {V\left( {{P_1}} \right),V\left( {{P_2}} \right), \cdots ,V\left( {{P_n}} \right)} \right\}$ | (4) |

d为欧氏距离,Pi为Voronoi图生成元,V(Pi) 表示一个凸多边形,边界上的点到生成此边界的发生元的距离相等。变异系数Cv值是Voronoi多边形面积的标准差与平均值的比值(Cv=标准差/平均值×100%),Duyckaerts[26]建议Cv值为57%(包括33%—66%之间的值)时,点集为随机分布;为29%(包括小于33%的值)时,均匀分布;为92%(包括大于66%的值)时,集聚分布。

3.2.4 特征指数与分区区域间不同的自然条件和经济水平造成农村居民点整理适宜性存在较大的差异。地形位较高的地区滑坡、泥石流等地质灾害易发,交通不便、农业生产难度大;道路承载着农村居民获取物质、能量的重要职能,决定居民点在人流、物流等方面对外联系的便捷程度,农村宅基地选址有从山上向山下推移、由行路不便区域向交通要道逼近的趋势[27];河流水系是人类文明主要的发祥地,距水系较远的区域生产生活条件较差,农村居民点布局表现出“近水分布区位取向”的特征;集镇是农村经济的桥头堡,沟通城乡的纽带,是山区居民就医、购物、上学等活动的主要去处。基于此,可通过地形位指数、道路和水系缓冲距离、到达集镇最短通行时间测度山区农村居民点的空间分异特征。充分考虑生产便捷度、生活通达度和区位的影响,通过层次分析法(AHP),确定四种特征的权重分别为0.4155、0.2926、0.1070、0.1849。采用极值标准化消除数据量纲、数量级以及正负取向的差异,加权求和,引入空间分异特征指数,并对其进行频率直方图统计,参考《竹溪县土地利用总体规划(2010—2020)》,以频率自然间断点分级法(Jenks)作为整理区划分的主要依据,将指数值从大到小划分为优先、重点、优化调控和城镇发展四个整理分区,并明确不同分区的整理方向,确定符合实际的整理模式和时序。

3.3 现实潜力测算 3.3.1 改进模型依据《土地开发整理规划编制规程》规定的人均建设用地标准法,农村居民点整理潜力通过现状和规划人均居民点用地差值进行估算:

| $K = {M_{\rm{现状}}} - {K_{\rm{规划}}} \times P$ | (5) |

K为整理潜力,M 现状为现状面积,K 规划、P为规划人均面积和规划农村总人口。该方法忽视区域内部差异和实际整理过程中自然、经济、社会等因素的影响,测算的结果往往偏离实际。本文从空间特征出发,根据空间分异的整理分区,改进传统测算方法,确定农村居民点整理潜力测算模型为:

| ${K_i} = \sum\nolimits_{j = 1}^n {\left[ {\left( {{M_{{\rm{现状}}ij}} - {K_{{\rm{规划}}j}} \times \frac{{{A_{ij}}}}{{{S_i}}} \times {P_i}} \right) \times {R_{{\rm{修正}}ij}}} \right]} $ | (6) |

| $R = \sum\nolimits_{k = 1}^m {{r_k}} \times {w_k}$ | (7) |

Ki为i单元整理潜力,即不同整理分区的潜力之和;M现状ij为i单元j整理区居民点现状面积;K规划j为j整理区规划人均居民点面积;Aij为i单元j整理区居民点面积;Si为i单元的居民点总面积;Pi为i单元规划年预测人口;n为分区总数。R 修正ij为i单元居民点j整理区潜力综合修正系数;rk为i单元第k个潜力释放影响因子标准化分值,wk为第k个因子权重,m为因子总数。

3.3.2 潜力评价指标体系农村居民点整理的动力来源于农村居民迫切希望改善生产生活条件和增加耕地面积的愿望,整理的实施与自然条件、农村居民的人均纯收入、研究区劳动力成本和土地利用状况有直接关系。按照可行性、系统性、突出性和区域差异性原则,选取经济、社会、土地利用状况、农户整理意愿和空间分异特征因素,构建整理现实潜力评价指标体系(表 1)。

| 表 1 农村居民点整理现实潜力评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System in Realistic Potential Calculation of Rural Settlements Consolidation |

指标说明:① 经济因素:房屋搬迁、基础设施改造和土地平整等工程措施耗费大量资金,经济条件是潜力释放的重要保障;工业化和政府财政投资可有效推动居民点整理,而村民的收入情况支配其对整理的承受能力。② 社会因素:社会发展状况、人口构成和文化传统等对整理工作的开展有直接影响,农业人口和劳动力越多,整理施工的劳动力就越有保障,非农生产的愿望也越强烈。③ 土地利用因素:土地利用的结构和方式影响整理的迫切程度,耕地和未利用地越多、耕居比越大,农户开展整理的动力就越小,不利于潜力的释放。④ 农户意愿因素:农户是整理工作的具体实施者和参与者,其意愿直接影响整理的开展,农户一般会根据自身的生产生活状况和条件,决定是否愿意接受整理。⑤ 空间分异特征因素:研究区位于海拔较高的秦巴山区,地形破碎,居民点空间分布差异较大。地形位越高的居民点,生产生活条件越差,促使空心村的形成[27],整理迫切度越高。平均斑块面积越小、景观破碎指数越大,表明居民点越破碎、凌乱,亟待整治。最大斑块指数、集聚度指数和Cv值越高,居民点集聚状况越好,有利于中心村和新城镇的形成,潜力较大。

4 结果与分析 4.1 农村居民点空间特征 4.1.1 地形位和景观指数研究区共有15113个农村居民点,总面积5128.16 hm2,平均斑块面积0.34 hm2,密度4.57个/ km2,人均面积181.35m2,超过国家标准(表 2)。居民点分布受地形影响显著,将地形位由低到高分成6个级别,1、2级居民点面积占全县的60.17%。北部河谷丘陵区,地势平坦,水系发育,交通便利,经济发达,居民点呈块状集聚分布。中南部地势高,居民点沿道路、河流呈带状集聚分布,带状内杂乱无序,景观破碎指数较高。随着地形位的增加,居民点斑块面积和数量、平均和最大斑块面积都逐渐减小(图 3),以散居独院为主。

| 表 2 农村居民点用地特征 Tab.2 Land Use Features of Rural Settlements |

|

图 3 农村居民点地形位、道路水系缓冲区与集镇可达性分异 Fig.3 Distribution of Rural Settlements by Terrain Niche-Buffer of Roads & Rivers System and Towns' Accessibility |

道路500 m范围内,农村居民点面积4538.47 hm2,占全县的88.50%。水系1 km缓冲区内,居民点面积3514.25hm2,占总面积的68.53%。距集镇可达性最大值为102min,22.4 min内可到达最近集镇的居民点面积为全县的68.69%。随着缓冲距离和可达性的增加,居民点累计面积和斑块数量逐渐减小(图 3)。可以看到,竹溪县农村居民点整体上沿道路分布,且存在明显的趋水性。因此可以考虑把远离道路、水系和城镇的居民点作为优先整理的对象。

4.1.3 Voronoi图Cv值全县农村居民点Voronoi图Cv值为221.00%,可以判定其整体上呈现明显的集聚分布态势。Cv值最高的是向坝乡和桃源乡,分别为239.59%、228.66%;最低的是新洲乡和汇湾乡,分别为97.25%、89.76%(表 2)。向坝和桃源地处南部高山区,海拔高、耕地少,且有云雾溪药场、源茂林场和十八里长峡自然保护区阻隔,居民点集中分布于山间狭长谷地;新洲和汇湾位于北部丘陵区,河流密布,地形地貌、交通和经济条件差异较小,居民点分布相对随机和分散。

中南部乡镇的Voronoi多边形集聚态势明显强于北部,这是因为中南部海拔较高,以林地为主,受地形条件约束和限制,居民点多沿道路、河流集中于地势较为平坦的河谷区,可作为搬迁还建的主要区域。集群型分布特征可促进中心村、新城镇的形成与发展,为整理提供有利条件。

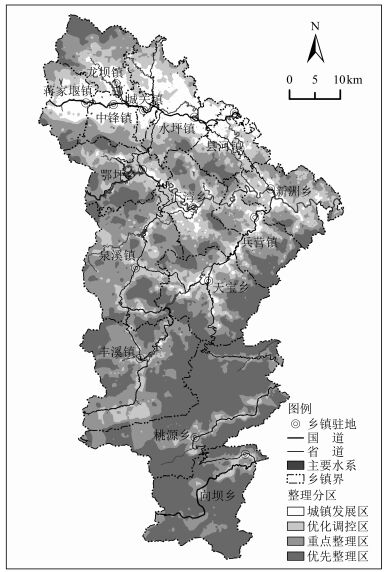

4.2 整理分区根据空间分异特征指数值划分整理区(表 3),采用Spatial Analyst反距离权重法插值作图,得到整理分区图(图 4)。

| 表 3 农村居民点整理分区 Tab.3 Consolidation Zoning of Rural Settlements |

|

图 4 农村居民点整理分区 Fig.4 Zoning of Rural Settlements |

(1)优先整理区:主要分布于中南部偏远山区,自然条件恶劣,交通极其不便,农户整理意愿最强烈。居民点最大和平均面积均最小,布局破碎、凌乱,闲置率高、呈现破败趋势;生产效率低下、改善居住条件成本高。应政府主导,村集体承担,具体实施,优先整理。采用散户搬迁、小村合并模式,搬迁至经济条件好、发展空间大的区域,对旧宅基地复垦还林,防止水土流失,提高水源涵养、生态保障功能。农户以复垦的宅基地入股参与整理,保障农民利益不受损害。

(2)重点整理区:主要位于中西部山区,地形破碎,经济滞后、生活条件差。居民点面积较大、相对分散且基础设施落后,利用效率低。整理涉及面较广,由政府统一科学规划和组织实施,时序位于优先区之后,重点整理。通过迁村并点、大村扩容模式,将空置和规模较小居民点搬迁至基础设施较为完善的区域,培育空间集聚、功能齐全的新农村聚落;药材种植与生态农业结合,退耕还林与退宅还林并举。

(3)优化调控区:分布于公路、河流与水库周边,地理环境较好,生产生活便利,农户整理意愿不强。居民点集聚分布,数量最多、面积较大,潜力可观。政府合理规划确定拆并,村集体动员、组织搬迁,多渠道筹集资金;采用中心村建设和内部挖潜模式,优化乡村空间结构;提高容积率,控制蔓延,调控集约利用,完善基础和公共服务设施;将零散自然村复垦为耕地,增加耕地面积,推进高标准基本农田建设,实现田、水、路、林、村综合整治。

(4)城镇发展区:主要位于北部盆地,区位优越,经济发达,交通便利,人口密集,建设用地供需矛盾突出。居民点面积最大,密集于城镇边缘,集聚度高,为理想还建区域。政府规划还建区建设和基础设施配套,将面积较大的中心村建成小城镇,加快城乡一体化;开展土地流转,引导产业和人口集聚,促进二、三产业发展;推行增减挂钩,建设有特色、产业聚集和生态宜居的新型小城镇。

4.3 现实潜力分析根据《竹溪县土地利用总体规划(2010—2020)》,预测2020年农业人口267525人,人均建设用地标准法测算的潜力为1382.81 hm2。结合分区土地利用及所在乡镇社会经济发展,参考《镇规划标准》(GB50188—2007),拟定优先区、重点区、优化区和城镇区规划人均居民点面积分别为70、90、110、130 m2/人。通过改进的模型和空间特征分异的整理分区,进行潜力测算和修正,得到四个区的潜力:100.02 hm2、244.40 hm2、285.49 hm2、274.72 hm2,现实潜力904.63 hm2,小于人均标准法,潜力系数17.64%(表 4)。

| 表 4 农村居民点整理现实潜力(hm2、%) Tab.4 Realistic Potential of Rural Settlements Consolidation |

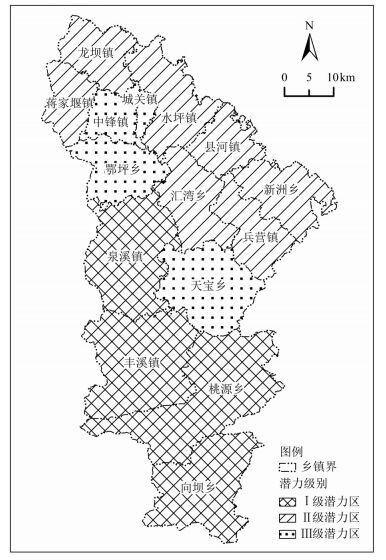

潜力分级是判断整理区域优势的基础,反映现实潜力差异。根据《县级土地开发整理规划编制要点》,以乡镇为分级单元,以潜力系数为分级依据,根据当地情况制定分级标准,在全县范围进行潜力分级,一般不少于3个级别。目前国内尚未形成统一标准,结合曲衍波的研究结果[16]和自然间断点分级法(Jenks)将整理划分为3级潜力区(图 5)。

|

图 5 农村居民点整理现实潜力分级 Fig.5 The Grading of Realistic Potential of RuralSettlements Consolidation |

Ⅰ级区,潜力288.78 hm2,系数32.55%;人均面积262.53 m2,高于国家规定的150 m2/人上限。地形复杂、地势陡峭,交通不便,农业生产条件差,生态环境脆弱,地质灾害频发,为居民点的低适宜区;人口外迁逐年增多,存在大量空心、破败和废弃的居民点,农户整理意愿较强烈,是优先整理集中区,逐步减少居民点用地规模。

Ⅱ级区,潜力603.89 hm2,系数18.60%,人均面积189.91 m2。布局密集、凌乱,潜力较大,是重点整理和优化调控的主要区域。水坪、蒋家堰和县河经济发达,整理能力较高;加上地势平缓,整理难度较小,基础设施较为完善,适宜小城镇和中心村建设;人均耕地仅0.09 hm2,后备资源不足,迫切需要补充耕地。汇湾、新洲和兵营农村经济较为落后,整理能力较差,农村居民点分布零散、破碎,适宜采用自然村合并模式。

Ⅲ级区,潜力11.96 hm2,系数1.20%,人均面积为127.44 m2。城关和中锋作为中心城区,地势平缓,经济发展迅速;区位优越、基础设施完善、城镇化水平高,具备人口和产业集聚优势,可作为还建区域,城关镇可安置49.77 hm2新居民点,以平房改造和中心社区建设为主,统筹城乡发展和土地集约利用。鄂坪和天宝居民点规模较小,且经济发展滞后,资金不易于筹集,潜力较小,以生态移民结合精准扶贫为主,不适宜大规模拆建。

5 结论与讨论地形位、景观指数、缓冲区、可达性和Voronoi图具有较好的空间尺度效应,可以准确量化山区农村居民点空间格局。竹溪县农村居民点受地形影响较大,空间分布体现典型的大散居、小聚居特征,呈现明显地带性差异,整体上集中于经济、交通和自然条件较好的河谷区,属集聚型分布,用地粗放、布局混乱现象较为严重。空间分异特征指数集成了高程、坡度、水系、交通和区位条件等山区居民点空间选址的关键约束因素,准确描述用地空间现状,根据指数值大小划分4类整理区,为确定因地制宜的整理模式和寻找合理的居民点区位提供依据。通过各区修正系数,分区综合修正整理潜力,现实潜力904.63 hm2,仅为传统方法的65.42%,说明空间分异特征对山区农村居民点整理潜力释放具有显著影响。整理分区与潜力分级可为“组织有序、空间优化”地开展居民点整治提供指导。

| [1] | Kong X B. China must protect high-quality arable land[J]. Nature, 2014, 506(7486): 7 DOI:10.1038/506007a |

| [2] | 宋伟, 陈百明, 姜广辉. 中国农村居民点整理潜力研究综述[J]. 经济地理, 2010, 30(11): 1871-1877. [Song Wei, Chen Baiming, Jiang Guanghui. Research on land consolidation potential of rural habitat in China: Review and preview[J]. Economic Geography, 2010, 30(11): 1871-1877. ] |

| [3] | 张正峰, 杨红, 吴沅箐, 等. 上海两类农村居民点整治模式的比较[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(12): 89-93. [Zhang Zhengfeng, Yang Hong, Wu Yuanqing, et al. A comparative study for two village land readjustment patterns on the suburb of Shanghai[J]. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(12): 89-93. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2012.12.015] |

| [4] | 樊芳, 刘艳芳, 张扬, 等. 广西农村居民点整理的现实潜力测算研究[J]. 经济地理, 2012, 32(04): 119-123. [Fan Fang, Liu Yanfang, Zhang Yang, et al. Estimation of land consolidation realistic potential of rural residential areas in Guangxi[J]. Economic Geography, 2012, 32(04): 119-123. ] |

| [5] | 孔雪松, 刘艳芳, 邹亚锋, 等. 基于农户意愿的农村居民点整理潜力测算与优化[J]. 农业工程学报, 2010, 26(8): 296-301. [Kong Xuesong, Liu Yanfang, Zou Yafeng, et al. Calculation of land consolidation potential and optimization of rural residential areas based on households' willingness[J]. Transactions of the CSAE, 2010, 26(8): 296-301. ] |

| [6] | 郑文升, 姜玉培, 李孝环, 等. 公安县农村居民点用地分布影响因子评价——基于GWR的空间异质性分析[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 71-76. [Zheng Wensheng, Jiang Yupei, Li Xiaohuan, et al. Factors influence evaluation of the distribution of rural residential land in Gongan county: A spatial heterogeneity study based on geographically weighted regression[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 71-76. ] |

| [7] | 宋晓英, 李仁杰, 傅学庆, 等. 基于GIS的蔚县乡村聚落空间格局演化与驱动机制分析[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 79-84. [Song Xiaoying, Li Renjie, Fu Xueqing, et al. The spatial pattern evolution and driving mechanism analysis of Yuxian rural settlements based on GIS[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 79-84. ] |

| [8] | 冯应斌, 杨庆媛. 农村居民点空间格局演变及效应研究评述[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 7-11. [Feng Yingbin, Yang Qingyuan. Research on evolution and its effects of rural residential land'spatial pattern[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 7-11. ] |

| [9] | Eric Bylund. The oretical considerations regarding the distribution of settlement in inner north Sweden[J]. Geografiska Annaler, 1960, 42(4): 225-231. DOI:10.2307/520290 |

| [10] | Colin A Lewis. Rural settlements, mission settlements and rehabilitation in Transkei[J]. Geojournal, 1986(4): 375-386. |

| [11] | 朱彬, 马晓冬. 苏北地区乡村聚落的格局特征与类型划分[J]. 人文地理, 2011, 26(4): 66-72. [Zhu Bin, Ma Xiaodong. A research on pattern characteristics and type classification of rural settlement in northern Jiangsu province[J]. Human Geography, 2011, 26(4): 66-72. ] |

| [12] | 陈玉福, 孙虎, 刘彦随. 中国典型农区空心村综合整治模式[J]. 地理学报, 2010, 65(6): 727-735. [Chen Yufu, Sun Hu, Liu Yansui. Reconstruction models of hollowed villages in key agricultural regions of China[J]. Acta Geographical Sinica, 2010, 65(6): 727-735. DOI:10.11821/xb201006010] |

| [13] | 杨俊, 王占岐, 邹利林, 等. 基于村尺度的山区农村居民点用地现状及其整理时序研究[J]. 经济地理, 2013, 33(5): 150-157. [Yang Jun, Wang Zhanqi, Zou Lilin, et al. Study on the current situation of rural residential land and its consolidation schedule in mountain area at village level[J]. Economic Geography, 2013, 33(5): 150-157. ] |

| [14] | 林坚, 李尧. 北京市农村居民点用地整理潜力研究[J]. 中国土地科学, 2007, 21(1): 58-65. [Lin Jian, Li Yao. Study on land consolidation potential of rural residential area in Beijing[J]. China Land Science, 2007, 21(1): 58-65. ] |

| [15] | 孔雪松, 金璐璐, 郄昱, 等. 基于点轴理论的农村居民点布局优化[J]. 农业工程学报, 2014, 30(8): 192-200. [Kong Xuesong, Jin Lulu, Qie Yu, et al. Layout optimization of rural settlements based on pointaxis theory[J]. Transactions of the CSAE, 2014, 30(8): 192-200. ] |

| [16] | 曲衍波, 张凤荣, 宋伟, 等. 农村居民点整理潜力综合修正与测算——以北京市平谷区为例[J]. 地理学报, 2012, 67(04): 490-503. [Qu Yanbo, Zhang Fengrong, Song Wei, et al. Integrated correction and calculation of rural residential consolidation potential: A case study of Pinggu district, Beijing[J]. Acta Geographical Sinica, 2012, 67(04): 490-503. ] |

| [17] | 樊芳, 刘艳芳, 梁俊红, 等. 基于搬迁距离约束的农村居民点整理潜力测算[J]. 农业工程学报, 2011, 27(12): 337-342. [Fan Fang, Liu Yanfang, Liang Junhong, et al. Estimation of land consolidation potential of rural residential areas based on constraint of relocation distance[J]. Transactions of the CSAE, 2011, 27(12): 337-342. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2011.12.063] |

| [18] | 刘玉, 刘彦随, 王介勇. 农村居民点用地整理的分区评价——以河北省为例[J]. 地理研究, 2010, 29(1): 145-153. [Liu Yu, Liu Yansui, Wang Jieyong. Zoning and evaluation of rural residential land consolidation: A case of Hebei province[J]. Geographical Research, 2010, 29(1): 145-153. ] |

| [19] | 李乐, 张凤荣, 关小克, 等. 基于规划导向度的农村居民点整治分区及模式[J]. 农业工程学报, 2011, 27(11): 337-343. [Li Le, Zhang Fengrong, Guan Xiaoke, et al. Zoning and mode of rural residential land consolidation based on plan orientation degree[J]. Transactions of the CSAE, 2011, 27(11): 337-343. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2011.11.063] |

| [20] | 孟霖, 郭杰, 欧名豪. 基于适宜性和潜力分析的徐州市农村居民点整理分区管制研究[J]. 资源科学, 2014, 36(11): 2291-2298. [Meng Lin, Guo Jie, Ou Minghao. Zoning regulation of rural settlement consolidation based on suitability and potential analysis in Xuzhou city[J]. Resource Science, 2014, 36(11): 2291-2298. ] |

| [21] | 王传胜, 孙贵艳, 朱珊珊. 西部山区乡村聚落空间演进研究的主要进展[J]. 人文地理, 2011, 26(5): 9-14. [Wang Chuansheng, Sun Guiyan, Zhu Shanshan. The major research progress on spatial evolution of rural settlements in mountainous areas of western China[J]. Human Geography, 2011, 26(5): 9-14. ] |

| [22] | 金其铭, 董新, 陆玉麒. 中国人文地理概论[M]. 西安: 陕西人民教育出版社, 1990: 171-176. [Jin Qiming, Dong Xin, Lu Yuqi. Generality of Human Geography in China[M]. Xi'an: Shaanxi People's Education Press, 1990: 171-176.] |

| [23] | 郭洪峰, 许月卿, 吴艳芳. 基于地形梯度的土地利用格局与时空变化分析——以北京市平谷区为例[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 160-166. [Guo Hongfeng, Xu Yueqing, Wu Yanfang. Analysis of the land use spatial pattern and spatio-temporal changes based on terrain gradient: A case study of Pinggu district in Beijing[J]. Economic Geography, 2013, 33(1): 160-166. ] |

| [24] | 喻红, 曾辉, 江子瀛. 快速城市化地区景观组分在地形梯度上的分布特征研究[J]. 地理科学, 2001, 21(1): 64-69. [Yu Hong, Zeng Hui, Jiang Ziying. Study on distribution characteristics of landscapeelements along the terrain gradient[J]. Scientia Geographical Sinica, 2001, 21(1): 64-69. ] |

| [25] | 靳诚, 陆玉麒, 张莉, 等. 基于路网结构的旅游景点可达性分析——以南京市区为例[J]. 地理研究, 2009, 28(1): 246-258. [Jin Cheng, Lu Yuqi, Zhang Li, et al. An analysis of accessibility of scenic spots based on land traffic network: A case study of Nanjing[J]. Geographical Research, 2009, 28(1): 246-258. ] |

| [26] | Duyckaerts, Godefroy. Voronoi tessellation to study the numerical density and the spatial distribution of neurons[J]. Journal of Chemical Neuroanatomy, 2000, 20(2): 83-92. |

| [27] | 龙花楼, 李裕瑞, 刘彦随. 中国空心化村庄演化特征及其动力机制[J]. 地理学报, 2009, 64(10): 1203-1213. [Long Hualou, Li Yurui, Liu Yansui. Analysis of evolutive characteristics and their driving mechanism of hollowing villages in China[J]. Acta Geographical Sinica, 2009, 64(10): 1203-1213. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.10.006] |