2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3a. 南京师范大学地理科学学院, 南京 210023;

3b. 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心, 南京 210023

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3a. College of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;

3b. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China

都市圈是“一个或多个核心城市,及与其存在紧密社会、经济联系,具有一体化倾向的临接城镇与地区构成的圈层式结构”[1, 2],作为“经济和社会生活新型空间组织形态”,正成为经济地理学、区域经济学等的重点研究内容[3],受到国内外学者的广泛关注。随着经济全球化的深入及区域经济一体化的推进[4, 5],都市圈内各地间相互作用程度不断加深,社会经济联系愈加紧密而复杂。对都市圈空间相互作用的研究,是分析都市圈空间联系强度及发展演变的重要组成部分[6],也是探索区域一体化发展、协调都市圈内部竞合的基础。空间相互作用模型建立和应用是空间相互作用研究的重要方面,从最早的断裂点模型开始,国外学者进行了大量探索并提出一系列模型,定量测度不同尺度下经济社会等方面的空间联系[7-9]。20世纪90年代以来,国内学者在借鉴国外相关研究的基础上,开始采用模型方法进行应用研究[10-12]。其中引力模型作为主要研究方法,利用该模型定量分析两地间联系强度已成为空间相互作用研究的热点[13-15]。且对模型本身的改进持续进行:将两地间的距离转化为两地间的时间成本考虑[16, 17];对地区质量的评价更加复杂和全面,由单一人口、经济总量发展为城市质量指标体系[18-20]。上述研究为都市圈空间相互作用研究提供了翔实可靠的基础,但仍有不足:对模型讨论时,两地时间成本多采用距离的可达性系数修正,而非真正运用可达性分析方法;研究仍多集中于地级市层面,对都市圈内部县市间的空间联系和组织形态分析不足;对区域发展的问题和对策研究脱离空间相互作用研究的定量分析结果。

近年来,都市圈作为区域发展空间战略的核心和重点,推动了基础设施互联互通,产业协调和联动发展,引导区域一体化进程[4, 5]。南京都市圈地跨苏皖两省,由以南京为中心的南京、扬州、镇江、马鞍山、滁州、芜湖、淮安、宣城8地级市60余县市组成,是全国五大都市圈之一。其基础产业实力雄厚、金融体系完整、科教优势明显、文化底蕴深厚,处于沿海和沿江发展轴线的交汇点,在江北新区设立的背景下,“承东启西、通南接北”的枢纽地位凸显。本文对2000年以来南京都市圈县域尺度空间相互作用进行分析,探讨其组织结构和空间形态的时空演变。在此基础上认识都市圈发展存在的不足并提出对策,优化都市圈空间结构,帮助制定因地制宜的地区发展战略,解决一体化过程中遇到的问题。

1 研究方法和指标选取 1.1 研究方法 1.1.1 改进引力模型引力模型用于定量测度空间相互作用强度,来源于物理学中距离衰减原理和万有引力公式。i地和j地相互作用量的表达式为:

| $ {{I}_{ij}}=\frac{{{P}_{i}}{{P}_{j}}}{{{\left( {{D}_{ij}} \right)}^{b}}} $ | (1) |

式中,Iij为i、j间的相互作用量;Dij为i,j间的距离;Pi,Pj分别为i,j的质量;b为距离的摩擦系数。

结合学者对空间相互作用的研究[11],其影响因素主要有:① 两地间的时间成本,即可达性,两地时间成本越低,相互作用潜力越大;② 两地的质量,质量决定了发生作用量和能产生效果的大小;③ 两地的互补性,主要体现在产业方面,若产业相似或专业化程度低,不能形成分工协作,相互作用会弱化。

基于以上改进引力模型:选取若干能反映县市综合实力(Pi)的指标,建立评价体系测度县市的质量;通过可达性分析方法,将县市间的距离(Dij)转换为时间成本(Aij);考虑到产业对于两地间联系的影响,引入产业系数(Cij);摩擦系数现有研究多倾向于在都市圈尺度上取b= 2。修改后的两地空间相互作用计算公式为:

| $ {{I}_{ij}}={{C}_{ij}}\frac{{{P}_{i}}{{P}_{j}}}{{{\left( {{A}_{ij}} \right)}^{2}}} $ | (2) |

传统引力模型中多将城镇质量理解为简单的人口与GDP的组合,为解决因此带来的片面性,学者开始运用多指标评价体系表达县市质量。本文综合考虑影响县市间相互作用强度的因素,在遵循可比性、代表性和数据可获得性的基础上选取区域规模、经济发展、人民生活、社会建设四类28项指标(表 1)建立评价指标体系。区域规模包括人口、建成区面积、城镇人口,反映县市土地和人口的规模,是县市开展各类活动及相互空间作用的载体;经济发展包括国内生产总值、人均国内生产总值、第二产业国内生产总值、第三产业国内生产总值、实际外商直接投资、出口总额、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资额、地方财政收入、年末金融机构存款余额,反映县市经济发展水平的高低。前两类指标扩展了传统引力模型中对县市质量的描述,但不能完全体现空间相互作用中县市质量的内涵,需加入人民生活和社会建设两类指标。人民生活和社会建设包括了人民收入水平、交通基础设施、教科文卫等指标,这两类指标不但是县市就业能力、生活质量、公共服务的集中体现,也反映了人流、物流、资金流和技术流等汇聚和扩散的能力,以此补充并完善了城市质量综合评价体系。

| 表 1 南京都市圈县市质量综合评价体系 Tab.1 Evaluation Index System of the Comprehensive Power among Counties and Cities of the Nanjing Metropolitan Area |

可达性较两地间距离能更准确衡量空间联系的难易程度。最短旅行时间是现今可达性分析最常用的指标之一,指在不同交通方式下某城镇节点到区域内其他城镇节点的最短时间成本。本文以现代都市圈内部县市间主要存在的公路和铁路两种运输方式建立交通网络,计算县市间的可达性,由于研究时段内铁路行业发展速度较快,经历了多次提速和新线路开通,故特别考虑(表 2),表中无数据部分为该线路当年尚未开通。根据《中华人民共和国道路技术标准》并结合南京都市圈路网通行实际,设定高速公路速度120 km/h,国道80 km/h,省道60 km/h,县道50 km/ h,城市快速路60 km/h,城市道路40 km/h,轮渡20 km/h。

| 表 2 2000—2013年南京都市圈内铁路速度变化 Tab.2 Evolution of Railway Speed of the Nanjing Metropolitan Area in 2000—2013 |

产业系数用主要行业部门从业人员数的区位熵判断。两地间的产业系数(Cij)为:

| $ {{C}_{ij}}=\sum\limits_{k=1}^{n}{\left( \left| {{E}_{ik}}-{{E}_{jk}} \right| \right)} $ | (3) |

式中,Eik,Ejk分别为i地、j地k行业的外向功能量占都市圈所有行业总外向功能量之比,n为城市主要行业部门数量。Eik用下式表示:

| $ {{E}_{ik}}=\frac{{{Z}_{ik}}}{\sum\limits_{i=1}^{n}{{{Z}_{ik}}}} $ | (4) |

| $ {{Z}_{ik}}={{G}_{ik}}-{{G}_{i}}\left( {}^{{{G}_{k}}}\!\!\diagup\!\!{}_{G}\; \right) $ | (5) |

式中,Gij为i城市k部门的从业人数,Gi为i城市从业人员总数,Gk为都市圈k部门从业人员总数,G为都市圈总从业人数。

1.1.5 改进潜力模型潜力模型通过计算某县市与城镇体系中所有县市的相互作用之和,反映该县市在都市圈中相互作用的强度,计算公式为:

| $ {{I}_{i}}=\sum\limits_{j=1}^{n}{{{K}_{ij}}{{I}_{ij}}+I} $ | (6) |

| $ {{P}_{ij}}=\frac{{{P}_{i}}}{{{P}_{i}}+{{P}_{j}}} $ | (7) |

式中,Ii为i地的潜力值,Iij为i地与j地间的相互作用量,Kij为权重,反映i地在相互作用中所起到作用的大小。Iij为自身作用所产生的效果,公式为:

| $ {{I}_{ii}}=\frac{{{P}_{i}}{{P}_{i}}}{{{D}_{ii}}^{2}} $ | (8) |

式中,Dii为该地与自身的可达性,即下辖各街道(镇)间的最大时间成本。

1.2 数据来源南京都市圈由南京、扬州、镇江、马鞍山、滁州、芜湖、淮安、宣城8地级市60余县市区组成。行政区划以2013年为基准归并统一,分别合并不适宜作为独立研究单元的各地级市主城各区,最终形成49个研究单元。2000年、2007年、2013年县市质量评价体系数据和用于计算产业系数的行业从业人员数量数据来自相应年份《江苏统计年鉴》和《安徽统计年鉴》,并参考市、县统计年鉴补全。都市圈铁、公路网络数据提取自相应年份《江苏省交通图》、《安徽省交通图》及各市交通地图。

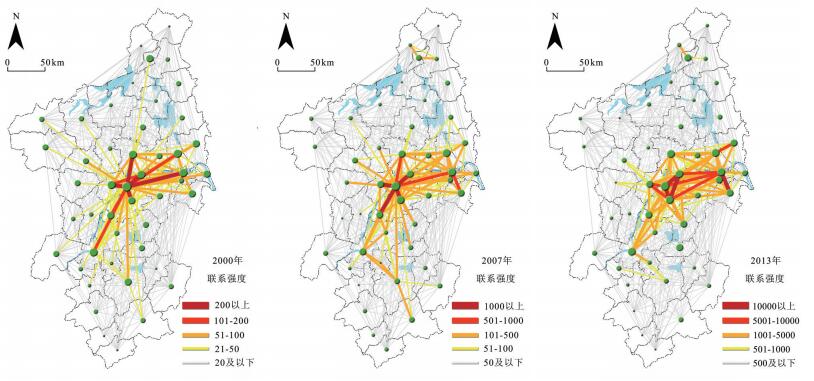

2 实证分析 2.1 南京都市圈县市间相互作用强度测算及特征分析采用熵权法对南京都市圈各县市3年份4大类28项指标数据标准化,所选指标均为正向指标,故采用正向极值标准化法处理。得到各指标的权重,以此计算2000年以来县市的综合质量,再计算县市间的可达性、产业系数,利用改进引力模型计算南京都市圈各县市间的相互作用强度。将各年份相互作用强度分为五类(图 1),都市圈县市间相互作用特征如下:

|

图 1 南京都市圈县市间相互作用强度 Fig.1 Spatial Interaction among Counties and Cities of Nanjing Metropolitan Area |

南京主城及周边县市与其它地区相互作用强度普遍较高,充分体现南京的中心地位。2000年超高强度为南京主城区与浦口区、江宁区、栖霞区、六合区、镇江主城区;其次为南京主城区与南京主城周边其他区县、马鞍山主城区、芜湖主城区、扬州主城区。2007年超高强度为南京主城区与浦口区、江宁区、栖霞区、马鞍山主城区;其次为南京主城区与镇江主城区,镇江主城区与丹徒区。2013年超高强度为南京主城区与栖霞区、江宁区,栖霞区与江宁区,镇江主城区与丹徒区;其次为镇江主城区与南京主城区、栖霞区、江宁区。

研究时段内南京主城与郊区一直存在超高强度的联系,这得益于处于同一地级市内,无论交通还是产业都统一规划建设,主城到郊区的时间远远低于到距离接近的其他县市;产业也协同发展,由于地价、劳动力、产业性质等差异,主城与江宁、江浦、栖霞等分别形成特色鲜明的产业集群,存在一定结构差异和优势互补,主城侧重发展金融、房地产等服务业,栖霞、浦口、江宁则在装备制造、生物医药、石油化工等重点布局。另外,空间相互作用强度相对较大的主要是沿江各县市间(特别是各地级市主城区间)、地级市主城区与其郊县间。前者由于地处自身发展水平高,而且位于沿江的主要交通线周边;后者则是地处同一地级市内,联系较密切。在都市圈外围,交通不便、综合发展水平较低的县市间相互联系强度属于低层次。

都市圈内相互作用的演变反映了都市圈内部的空间形态重构。2000年以前,较高联系强度多集中于南京主城及周边县市与都市圈其它县市间,形成了以南京为中心的放射状结构,都市圈内部的经济、社会、文化联系都通过其来完成,除南京外的县市间较高强度联系较少,都市圈内存在唯一的核心。到2007年这种局面开始发生变化,县市综合质量差距缩小,其它县市间出现了更多的较高强度联系,宁镇扬地区空间联系有网络化趋势,发展重心不仅局限于南京地区。2013年,县市间空间联系呈现明显区别于2000年的新格局,特别是在沿江南京、扬州、镇江、马鞍山、芜湖的县市间出现了相互作用较高值网络,形成了一体化发展格局。在这些经济相对发达、基础设施和公共服务更加完善的地区存在同城化发展的基础,南京都市圈核心区也扩大到宁镇扬、宁马的沿江地带。可以预见,这种高水平网络将不断扩大,最终实现整个南京都市圈的一体化发展格局。在研究时段内,都市圈西北、东北、西南外围存在低水平县市,这些县市产业规模小、通勤成本大,在研究时段内与核心区的联系增长缓慢,造成核心区内外差异明显,提高核心区内外的联系,推动整个都市圈的整体发展是有待解决的问题。

2.2 南京都市圈县市潜力值测算及时空演变分析 2.2.1 城市潜力值的时间演变利用公式(6)计算都市圈各县市的潜力值。2000年以来南京主城区潜力值一直居于首位,其次为镇江主城区和南京主城周边的江宁区、栖霞区、浦口区、六合区,南京市域范围内的区县潜力值明显高出都市圈内其它地区。潜力值前十名中,2000年包括芜湖主城区(7)、马鞍山主城区(8)、宣城主城区(10),到2013年只有马鞍山主城区(9),显然,皖江县市发展不如江苏县市,在都市圈中的地位下降。镇江市主城区潜力值增长速度快,自2007年之后一直稳居第二,2013年前十中还包括丹徒区(6)和丹阳区(8),镇江市集聚程度不断增强,已成为都市圈发展第二核。淮安主城及周边的潜力值一直不高,虽县市综合实力排名靠前,但地处最北端,与其他县市的可达性较差,集聚能力低。潜力值排名靠后县市与空间联系薄弱县市基本重合,对都市圈的发展带动作用小,处于较为被动的地位。

潜力指数指县市潜力值占所有县市之和的比重。2000—2007年,潜力指数上升较快的为镇江主城区、丹徒区、江宁区、马鞍山主城区等,主要为沿江南岸县市和扬州所属县市。2007—2013年,潜力指数上升较快的县市不仅局限于江南,随着南京长江三桥、长江隧道、铁路提速及京沪高速铁路的建成,压缩了南京与都市圈西部的时间成本,推动这些县市与南京及苏南的对接,经济社会发展速度加快,一些没有受到该红利的县市指数下降。

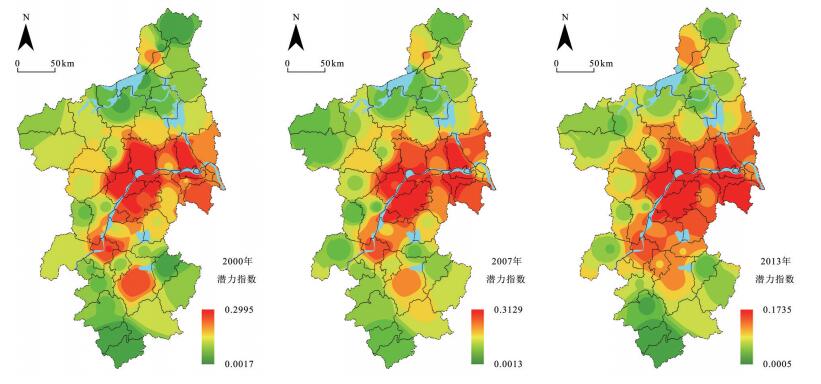

2.2.2 城镇潜力的空间演变利用反距离权重法(IDW)对南京都市圈县市发展潜力指数空间插值,得到3个时间断面县市潜力空间格局(图 2)。能看出空间分异和演变存在如下规律:

|

图 2 南京都市圈城镇潜力空间插值 Fig.2 The Spatial Interpolation Effect of City Potential in Nanjing |

历年县市潜力值空间上都由最高峰的南京主城区为中心向四周递减,呈圈层式结构。都市圈内各种流都经南京汇聚和扩散,充分体现了南京的核心地位及对圈域内县市的辐射带动作用。这种圈层结构在不断向外扩展过程中出现了起伏,存在较为明显的空间变异性:高潜力区沿长江伸展,而南北是低潜力县市的集中分布区。南京主城区潜力指数在2007—2013年的时段内出现了下降,南京在整个都市圈中的极核地位或者说单一核心空间结构开始发生变化,南京周边区县以及镇江、扬州等的影响力越来越大,形成了南京带领下、更大范围的高水平区域。

总体上,南京都市圈县市潜力的不平衡态势仍明显。南京主城区的潜力指数虽有所下降,但在区域内仍占据绝对优势地位。城市综合发展水平远超都市圈内其它城市,加上为江苏省的省会,地处都市圈几何中心位置,为圈域内公、铁路干线核心枢纽。较高值区域由南京向外扩散,最先延伸到相邻的扬州、镇江、马鞍山,形成了最早圈域内的高值集聚。镇、扬、马自身经济基础好,发展水平相对较高,且位于南京周边主要交通线上,扬、镇与南京同处江苏省,受到行政因素从而推进宁镇扬一体化建设的力度就大于马鞍山等安徽县市,这也使整个核心区向东偏移。淮安—扬州北部县市—滁州—芜湖—宣城等形成了围绕核心区的左半环,构成了南京都市圈核心—边缘结构的基本框架。随着圈域内联系的不断加强,核心地带向外扩张,工业基础较好(芜湖)、交通优势增强(滁州、宣城等)的城市开始融入都市圈中心地区,形成贯穿都市圈中部的沿江都市圈发展中心地带,这个发展带西连皖江经济带和中部地区,东接长三角经济发达地区,凸显现今南京都市圈在整个沿江体系中承接东西的重要战略地位。

3 都市圈发展分析都市圈是经济社会发展的重要的空间组织形态,都市圈发展目标是不断提升各结点(县市)间的空间联系强度,最终实现圈域内的一体化。从实证分析中修正空间相互作用模型和潜力模型的县市自身质量、对外联系、产业发展等角度入手,探讨南京都市圈发展中存在的问题及今后发展对策。

3.1 南京都市圈现存问题 3.1.1 县市综合实力不强且差距悬殊南京都市圈地处长三角西部、苏皖交界,与上海都市圈、苏锡常都市圈等城市密集区相比,总体实力偏弱,且圈域内各地发展差距明显。同样基于区域规模、经济发展、人民生活、社会建设四大类指标建立的评价体系(表 1),定量分析都市圈发展过程中各县市综合实力的差异。研究时段内县市质量的变异系数分别为1.07、1.06、0.74,虽有下降仍高于相邻都市圈。都市圈发展水平较高的县市集中于沿江地带,南京主城及周边地区生产总值占都市圈总量的40%,是都市圈的核心;圈域内其它中心城镇特别是西、南部的各地级市主城区综合实力不强,对周边县域发展带动能力偏弱;一些县市发展水平与长三角核心区县市相比有一定差距。

3.1.2 交通网络建设仍需提高从引力模型可知,交通是影响空间相互作用的首要因素。南京都市圈交通网络存在明显的不均衡,传统交通走廊上的交通容量大。南京是全国重要的交通枢纽,整个都市圈乃至长三角地区的铁、公路干线多以南京为交汇点,在圈域内形成了放射状格局,其它地区(特别是都市圈外围县市)间的交通联系很多需经南京,增加了其它县市间的交流成本,同时加大了南京及周边地区对其的节流可能,降低两地间相互作用的实际效果。以南京为核心的宁镇扬地区近年来公路网络发展迅速,高等级公路集中,路网密度大;西、南部地区较高等级公路稀疏,一些县市2007年之后才有高速公路连接。都市圈的主要铁路都以南京为核心呈现放射状,并以京沪通道沿线的多条铁路为轴,形成了一个贯穿都市圈中部的铁路走廊;南北方向上的铁路少(北行只有宁启铁路、南行只有宁芜—皖赣铁路),截止2013年底都未完成电气化和复线化,铁路服务优势地区过于集中在都市圈中部。上述交通现状进一步扩大了中心地区与边缘地带的差距,严重影响都市圈整体空间联系强度的提升和区域一体化进程。

3.1.3 产业发展没有统一规划区域产业发展也是影响空间联系的重要因素。整个都市圈的各种要素都向南京汇聚,造成南京特别是主城的规模不断扩大,聚集了圈域内大量二、三产业流。同时,产业规模大、有较强关联性的县市集中在南京周边的沿江地带,这些不同行业间的良性互动,推动了相互作用强度的不断提升。都市圈外围县市由于自身产业规模小、产业等级低,对外联系强度弱,发展潜力无法提升,与其它地区相比竞争力不强。现状表明,没有全局产业规划,严重制约都市圈整体产业提升发展。由改进引力模型中产业系数可知,两地间的产业相似度对其空间相互作用起到逆向作用。各县市间特别是都市圈外围县市间存在着主导产业雷同,特色不明显,机械制造、能源化工、电子设备等已经成为大多县市的选择,且许多优势产业没有实现联合,阻碍了发展潜力低地区的提升,使都市圈整体效益无法体现。

3.2 圈域一体化发展对策 3.2.1 都市圈发展融入国家发展战略中南京处于长江流域、大沿海和泛长三角几个大的国家战略区的交汇点,作为区域中心城市,是长江下游与中游交流的纽带、长三角与泛长三角合作的前沿。因此,南京都市圈需积极融入长江经济带和长三角城市群建设,定位于承接长三角及辐射中西部:对外南京都市圈作为一个整体,在长江三角洲、长江经济带上充分发挥其海陆通衢,承南接北的独特地理优势和自身经济、社会、文化基础和潜力;对内以南京为核心,利用好各级战略机遇,在都市圈平台上凿开长三角北上和西进的方向,以长江为带,连通扬州、镇江、芜湖、马鞍山等沿江中心城市,在属于长三角核心区的范围内构建宁镇扬同城化先行区,而在核心区与外围区之间,构筑产业转移通道,带动跨越发展。

3.2.2 建立各地间的统一协调机制政策的制定引导了都市圈空间结构的形成和发展,南京都市圈的发展需要都市圈成员制定统一的发展目标和发展战略。南京都市圈城市发展联盟是在南京都市圈区域发展战略的框架下,参照国内外都市圈发展经验建立的,该联盟是国内较早的都市圈层面的协调机构,实现了圈域内政府间常态化对话平台的初步。区别于城市群层面,都市圈层面需要解决更多更加细致的问题,各职能部门间要强化对具体问题的落实和对接。在该机制下,决策层需实现频繁磋商、精细设计,相关职能部门推动专项协调机制的建立,就具体问题展开专项研究和部署;协调层要建立从都市圈整体利益出发,顾及各县市实际需求上,统筹全局的协调各方矛盾,解决现在出现的分头建设和对接不畅;执行层将决策真正落实,最终实现三级统一。各地应有平等的话语权,都市圈的是以合作为基础的共赢,那么决策层也要考虑到一些地区的实际需要,比如都市圈西、南部发展水平较低,给予政策倾斜,促其发展。

3.2.3 构建都市圈大交通格局南京作为长江航运中心和跨江南北通道,“长江航运物流中心”和“综合运输枢纽”在各级规划中多次提及,都市圈需整合提升区内交通基础设施资源,为构建“大南京”航运(空)与综合枢纽提供基础。建设大交通,实现圈域内外交通的有效通达,要加强通道建设,构建更多的交通节点,更多县市上实现高速公路和干线铁路、城际轨道交通的有效通达。以宁镇扬交通一体化先行区为基础上,打造以南京为中心的小时圈,使都市圈的“都市功能”更加突出。这不单是对于原有交通线路的扩容,更有对以南京为核心的交通网络的结构优化,现代都市圈综合交通网络建设,不再强调各地以某一方式与中心城市的连接。在推进宁蚌—沪宁、宁淮—宁杭、宁西—宁启、沿江等传统骨干通道提速增能、促进圈域内外交通便捷化的同时,应加强都市圈南、北部对外基础交通并推动各地级市间的高等级铁、公路建设,推动合蚌淮盐、淮扬镇、合芜宣等通道建设,强化都市圈外围区域间的联系,开拓都市圈对外的新通道,带动这些地区的发展。

3.2.4 实现都市圈产业协作发展强化南京都市圈的支柱产业,对原有产业转型升级,培育战略性新兴产业。通过优化产业布局,推动圈域内分工合作,促进优势互补,完善政策支持和基础设施建设,缩小各地间的发展环境差异。促进优势地区现代服务业和高新技术产业发展的同时,以江北新区为跳板,推动长三角地区制造业等向都市圈外围特别是江北地区转移;并利用南京等地的资金、技术和经验,改善这些地区的产业发展环境、使创新成果向这些地区快速扩散并形成规模化生产;扩大产业链规模并朝纵向发展,形成相互关联的产业链网,完善都市圈经济综合竞争力。虽然有些产业规模较小、市场竞争压力大等,但这是向好方向发展的。在都市圈层面建立各地间的产业协作平台,实现各地优势产业集群共建,避免县市间的产业接近和因此带来的接近或恶性竞争,适时采取引导手段调整其产业或市场布局。

4 结论与讨论南京都市圈有着“承东启西、通南接北”重要战略地位。分析2000年以来县域尺度空间相互作用时空演变,得到以下结论:① 南京都市圈内县市空间联系强度不断增强,南京主城与其它县市相互作用强度普遍较高,其次为沿江各县市间、地级市主城区与其郊县间。在都市圈外围县市的相互作用强度处于低层次。② 都市圈内相互作用的演变反映了其内部空间形态的重构。由2000年以南京为中心的放射状结构转变为2013年沿江南京、扬州、镇江、马鞍山的县市间形成的联系强度较高的网络,南京都市圈中心区也扩大到宁镇扬、宁马的沿江区域,有明显的一体化发展趋势,而该区域外县市间联系强度的变化规律不明显。③ 南京主城区潜力值一直居于首位,其次为镇江主城区和南京主城周边江宁区、栖霞区、浦口区、六合区,南京市域范围内县市区潜力值明显高出都市圈内其它地区。镇江地区2007年以来集聚程度不断增强,已经成为都市圈发展的第二核。皖江城市带县市发展不如江苏的县市,在都市圈中的地位下降。④ 历年县市潜力指数都由最高峰的南京主城区为中心向四周递减,呈现圈层式结构。这种圈层结构在不断向外扩展过程中出现起伏,存在较为明显的空间变异性,高潜力区沿江伸展。随着南京主城区潜力指数在2007—2013年下降,都市圈单一核心结构已经开始发生变化。⑤ 最后从修改引力模型的县市自身实力、对外联系、产业发展等角度入手,讨论南京都市圈在发展过程中存在的县市综合实力弱且差距悬殊、交通网络建设仍需提高、产业发展没有统一规划等问题,提出了都市圈发展融入国家发展、建立各地间的统一协调机制、构建都市圈大交通格局、实现都市圈产业协作发展的措施。

都市圈内县市间相互作用影响因素众多,一些因素有待进一步量化研究,对现已加入修改引力模型的因素也需进一步完善,更加客观的评价一个地区的综合质量和产业优势度。

| [1] | 崔功豪, 魏清泉. 区域分析与规划[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 385-386. [Cui Gonghao, Wei Qingquan. Regional Analysis and Planning[M]. Beijing: Higher Education Press, 2000: 385-386.] |

| [2] | Batten D F. Network cities: Creative urban agglomerations for the 21st century[J]. Urban Studies, 1995, 32(2): 313-327. |

| [3] | 许学强, 周一星, 宁越敏. 城市地理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 16-18. [Xu Xueqiang, Zhou Yixing, Ning Yuemin. Urban Geography[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003: 16-18.] |

| [4] | 伍鸿, 杨勇. 都市圈经济一体化的概念、实质和框架[J]. 贵州社会科学, 2010(7): 80-83. [Wu Hong, Yang Yong. The concept, essence and framework of economic integration in metropolitan area[J]. Guizhou Social Sciences, 2010(7): 80-83. ] |

| [5] | 王学锋. 都市圈规划的实践与思考[J]. 城市规划, 2003, 27(6): 51-54. [Wang Xuefeng. The practice and thinking of metropolitan area planning[J]. City Planning Review, 2003, 27(6): 51-54. ] |

| [6] | Ullman E. L American Commodity Flow[M]. Seattle: University of Washington Press, 1957: 60-73. |

| [7] | Hidenobu M. International urban systems and air passenger and cargo flows some calculations[J]. Journal of Air Transport Management, 2004(10): 241-249. |

| [8] | Shen Guoqiang. Reverse-fitting the gravity model to inter-city airline passenger flows by an algebraic simplification[J]. Journal of Transport Geography, 2004(12): 219-234. |

| [9] | Edward L G. Learning in cities[J]. Journal of Urban Economics, 1999(46): 254-277. |

| [10] | 许培源, 许红妹. 福建省厦漳泉大都市区空间结构特征分析[J]. 经济地理, 2012, 32(6): 59-66. [Xu Peiyuan, Xu Hongmei. The spatial structure of Xia-Zhang-Quan metropolis based on spatial interaction[J]. Economic Geography, 2012, 32(6): 59-66. ] |

| [11] | 敖丽红, 尤芳, 田翠玲. 城市发展扩散理论研究——以大连市为例[J]. 城市发展研究, 2012, 19(6): 18-23. [Ao Lihong, You Fang, Tian Cuiling. Urban development and diffusion theory: A case study of Dalian city[J]. Urban Development Studies, 2012, 19(6): 18-23. ] |

| [12] | 陈圆圆, 李宁, 丁四保. 城市群空间联系能力与SOM神经网络分级研究——以辽中南城市群为例[J]. 地理科学, 2011, 31(12): 1461-1467. [Chen Yuanyuan, Li Ning, Ding Sibao. Spatial combination capacity and classification based on SOM network of urban agglomerations: A case study of central and southern Liaoning urban agglomerations[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(12): 1461-1467. ] |

| [13] | 闫卫阳, 王发曾, 秦耀辰. 城市空间相互作用理论模型的演进与机理[J]. 地理科学进展, 2009, 28(4): 511-518. [Yan Weiyang, Wang Fazeng, Qin Yaochen. Analysis of the principle and evolvement of the theoretic models of urban spatial interaction[J]. Progress in Geography, 2009, 28(4): 511-518. ] |

| [14] | 刘继生, 陈彦光. 分形城市引力模型的一般形式和应用方法[J]. 地理科学, 2000, 20(6): 528-533. [Liu Jisheng, Chen Yanguang. The gravitational models of franctal cities: Theoretical basis and applied methods[J]. Scientia Geographica Sinica, 2000, 20(6): 528-533. ] |

| [15] | 孙晶, 许崇正. 空间经济学视角下"经济引力"模型的构建运用——以2010年长三角地区经济数据为例[J]. 经济学家, 2011(7): 37-44. [Sun Jing, Xu Chongzheng. The construction and application of the "economic gravity" model on the perspective of spatial economics-example from the economic data of Yangtze River delta in 2010[J]. Economist, 2011(7): 37-44. ] |

| [16] | 梅志雄, 徐颂军, 欧阳军, 等. 近20年珠三角城市群空间相互作用时空演变[J]. 地理科学, 2012, 32(6): 694-701. [Mei Zhixiong, Xu Songjun, Ouyang Jun, et al. The spatio-temporal evolvement of spatial interaction among cities of Zhujiang River delta in recent 20 years[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(6): 694-701. ] |

| [17] | 关伟, 周忻同. 辽中南城市群空间相互作用的时空演变[J]. 经济地理, 2014, 34(9): 48-55. [Guan Wei, Zhou Xintong. The spatio-temporal evolvement of spatial interaction among cities of South Central Liaoning[J]. Economic Geography, 2014, 34(9): 48-55. ] |

| [18] | 秦玉. 基于GIS的空间相互作用理论与模型研究[D]. 上海: 同济大学, 2008: 9-11. [Qin Yu. Research of Spatial Interaction Modeling Based on GIS[D]. Shanghai: Tongji University, 2008:9-11.] |

| [19] | 孟德友, 陆玉麒. 基于引力模型的江苏区域经济联系强度与方向[J]. 地理科学进展, 2009, 28(5): 688-704. [Meng Deyou, Lu Yuqi. Strength and direction of regional economic linkage in Jiangsu province based on gravity model[J]. Progress in Geography, 2009, 28(5): 688-704. ] |

| [20] | 李江苏, 骆华松, 王晓蕊. 引力模型重构在城区与郊区相互作用中的应用——以昆明市为例[J]. 世界地理研究, 2009, 18(2): 77-84. [Li Jiangsu, Luo Huasong, Wang Xiaorui. Application of reconstruction of gravitation model in the space reciprocity between the city zone and the suburb[J]. World Regional Studies, 2009, 18(2): 77-84. ] |