2. 北京大学城市与环境学院, 北京 100871;

3. 印第安纳大学公共与环境事务学院, 伯明顿 47405—7000

2. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;

3. School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington 47405-7000, USA

城市基本公共服务设施的可达性,不仅直接关系到市民生活质量,也是反映资源空间配置的重要指标[1, 2]。其中,公共医疗设施的空间配置,更是关系到公众健康和社会公平[3-5]。近年来,城市医疗设施的空间公平逐渐成为国内外学者和政府决策者关注的热点话题[6, 7]。空间公平可以解释为所有个体拥有在空间上对机会平等接近或使用的权利,或者机会的空间分布可以平等满足所有个体的需求和偏好[8]。理想情况下的医疗设施空间公平配置,旨在让社会各个群体,无论收入高低、居住城市中心区还是郊区,都可以平等、便捷的接受医疗服务,以提高居民的综合健康水平[9, 10]。与西方医疗系统中的私人医生预约—诊疗体制不同,中国城市的就医行为需要现场排队挂号,这使医疗设施可得性很大程度上取决于空间可达性[11]。

从上世纪50年代开始,基于可达性的测度模型被用于评价公共服务设施在城市中的分布。目前,医疗设施可达性相关研究逐渐趋向于基于个体以及不同群体之间的可达性差别研究[12]。其中,收入通常是最为重要的社会指标,为中低收入群体提供可达、方便的医疗服务被视为社会公平、包容与和谐的关键环节之一。此外,在就医行为中,实际城市交通方式及其选择也是需要考虑的重要方面,因为城市背景下的出行受到公共交通设施供给的约束[13]。

本文以北京为例,考察居住在包括经济适用房和廉租房在内的保障性住房居民的就医可达性。由于家庭收入的真实数据难以取得,本文使用对申请时有家庭收入限制的保障性住房居民来进行替代,使其具有中低收入人群的特征。此外,本文在实证研究中引入了私家车和公共交通(包括传统公交与地铁)两种出行方式,考虑到了因收入水平而产生的交通方式选择差异。针对社会中低收入人群的就医可达性研究,将有针对性的反映出城市弱势群体对于医疗设施可得性的状况,从而为提升其健康水平和生命质量提供政策参考,也为更能体现公平和人文关怀理念的城市基本公共服务设施布局提供借鉴。

2 可达性及测度可达性的概念最初可以追溯到1959年Hansen提出的定义,即“空间中机会进行相互作用的潜力大小”[14]。由于研究视角的差异,对可达性概念的界定不尽相同。交通工程领域通常将可达性定义为在特定交通系统中到达某地的难易程度;而地理学强调人到达活动地点的有效机会[15];城市规划领域更关注由土地使用和交通系统所决定的市民或城市中的特定群体通过某种交通方式到达目的地或参与某种活动的方便程度[16]。从本质上来讲,这些可达性概念的共同之处,在于刻画从一个地点到达另外一个地点的容易程度。

在可达性测度方法的研究中,由于相关的空间技术和地理信息系统的不断发展,度量的方法也逐渐丰富。传统上在城市规划实践中对于公共资源分配的测度方法,包括服务设施半径、千人指标等[8, 15, 17]。这种方法虽然容易操作,然而却没有考虑地方交通设施供给的特征与医疗设施在特定地点集中,以及人对于医疗设施的实际使用情况。

其中,潜能模型(potential model)和累积机会模型(accumulated model)在可达性测算中最为常用。潜能模型也成为重力模型(gravity model)根据地理学的距离衰减定律,考察所有公共服务设施对特定地点居民的“吸引力”;其优点是反映了接近所有设施的潜在可能性,缺点是在区域较大、服务设施较多的情况下增加了数据可得性的困难和计算的复杂程度[17]。而累积机会模型,通常考察在特定时间或者距离内为特定地点居民提供所有服务的数量;其优点是设定阈值上线情况下计算方法简明[4],而缺点在于没有考虑到实际城市空间中因距离衰减而产生的使用率降低。

由于就医可达性因关系到市民的生活质量,就医可达性话题逐渐受到国内外学者的关注,而积累了一定的实证研究。有学者以芝加哥为例,根据美国2000年人口普查数据,通过基于重力模型的移动搜寻方法考察居民通过驾驶汽车出行对医疗设施和服务的可达性[9]。Yang等采取两步移动搜寻算法和核密度法等两种方式计算芝加哥社区居民的就医可达性,发现因就医可达性差异反映出的社会不公平确实在不同社区中存在[10]。

在国内的研究中,宋正娜等基于改进潜能模型,以江苏省如东县为例,计算乡村环境下的就医可达性并识别出医疗设施缺乏地区[2]。胡瑞山等以江苏省东海县为例,通过基于GIS的网络分析法计算出居民点到医疗设施的最短距离,据此评价医疗设施的分布情况[7]。刘钊等基于两步移动搜寻法,对北京市八个城区的就医可达性进行计算和评价[4]。此外,学者开始研究针对特定社会群体的就医可达性,尤其是低收入者、老年人、女性等弱势群体。其特点是根据这些群体的行为特征引入相应的约束条件,如在对低收入人群的研究过程中考虑公共交通系统及医疗保险覆盖情况等地方性约束条件[13]。

综上分析以上测度方法中,在选择适合的可达性测度模型时,基于潜能模型或累计机会模型的方法在城市环境下的度量中显示出优势;同时,根据实际路网和公共交通服务供给的网络分析方法,也使得可达性测算结果更加贴近实际就医行为。

3 研究方法与数据 3.1 案例背景本文选择北京市的城市中心区为研究范围,包括东城、西城、朝阳、海淀、丰台和石景山等行政区,这被认为是城市活动最集中的区域(图 1)。北京作为中国首都和北方规模最大的城市,在经济发展飞速发展的同时,由于收入差异导致的生活质量差异也逐渐突出,这些差异反映在就业、就学、就医等与市民生活密切相关的方面。以就医可达性为例,虽然北京作为医疗资源相对丰富的城市,由于中国特殊的医疗设施管理和医疗保险体系,中低收入人群就医时不仅要考虑地理上的距离和时间,更要考虑医疗服务质量和保险覆盖情况。

|

图 1 北京市的保障性住房和医疗设施分布 Fig.1 Distribution of Affordable Housing and Medical Service in Beijing |

在过去二十年中,随着住房私有化和内城更新,大量的中低收入群体迁居到位于城市边缘的保障性住房中[11]。与此同时,高质量的医疗设施仍然主要集中在城市中心[7],形成了就医需求和医疗设施供给之间的空间不平衡。值得注意的是,北京案例与多数西方城市中的医疗和保险体系不同,① 考虑到医院停车设施较为缺乏,以及中低收入群体的出行成本问题,日常就医更加依赖公共交通;② 考虑到医保只覆盖指定的合同医院,或者所有的三级甲等医院;对于中低收入群体来说,即使有临近的私立医院也不太可能选择就医。

3.2 数据来源本文关注居住在保障性住房中的中低收入群体。选择北京市中心城区修建于1999年至2011年之间的保障房项目地址作为代表[17]。医疗设施数据来源于376家医院的地址,其中包括三级医院65家,普通社区医院101家。

考虑到私家汽车和公共交通等两种截然不同的交通模式选择,本文分别采取北京市中心区道路网络和公共交通线路网络作为数据基础。其中,路网长度约为21114km;公共交通线路包括14条地铁及678条公交线路,运营总里程约为174500km[18]。目前公共交通系统出行的比例已占到39.7%[11],成为中低收入群体重要的出行方式以公共交通为主的交通模式,成为发展中国家的城市环境下的独特就医特征,然而这在以往研究中由于数据可得性没有纳入到可达性测度模型中。

在可达性的测度方法上,本文选择基于潜能模型的改进算法,以汽车或公共交通方式下保障性住房到离家最近医院的最短出行时间作为衡量就医可达性的指标。本文对于潜能模型的改进在于,没有选择传统方法中常用的两点之间的空间距离或者重力值作为测度指标,而是考虑到北京案例的城市交通实际情况,选择到最近可得医院的出行时间。这种用时间的度量方法不仅直观易懂,也更能体现出对移动性和临近性的综合考虑[18]。

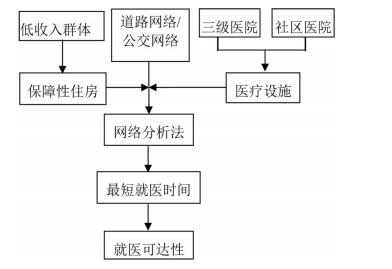

基于以上保障性住房、医院以及道路和公交网络数据,本文采取GIS中的网络分析方法计算保障性住房通过汽车或公共交通模式,到达医院的最短出行时间(图 2)。在算法中包括的假设为:

|

图 2 基于GIS网络分析法的研究框架 Fig.2 Research Framework Based on GIS Network Analysis |

(1)中低收入群体通常采取公共交通方式出行,而作为其对照组的高收入群体通常采取汽车方式出行。通过两种交通方式下就医出行时间的对比,可以反映出因为收入水平的交通方式选择差异,而带来的就医可达性差异。

(2)对于汽车出行,出行时间指的是从保障性住房为起点出发沿路网到达目的地医院所需的最短时间,等于沿着路网所经过的道路总长度除以每条道路的行车设计时速。

(3)对于公共交通出行,出行时间包括步行到车站、行驶时间、等待与换乘、步行到终点等时间总和。包括:第一,步行到车站和下车到医院,根据已有文献及问卷调查数据,这段时间设定在12分钟;第二,等待与换乘,根据北京市交通委发布的数据,公交车与地铁的发车间隔都在2.5至5分钟左右,因此本文将等待与换乘时间设定在10分钟(北京市交通管理局,2012);第三,行驶时间,使用的是出发站到终点站的公交线路距离除以其行驶速度。其中,汽车出行的平均速度在30km/h左右,普通公交约为20km/h,快速公交约为25km/h,地铁速度约为35 km/h[19]。

尽管有上述假设,在以北京为例的中国大城市中,这种方法的模拟和实际就医行为可能仍然存在差异。例如,考虑到医院的专科强项、医疗保险固定的合同医院以及对医生选择的偏好,实际就医行为可能更为复杂,就医时间也会比理想状况下到离家最近的医院长。

4 结果与讨论按照上述可达性的测度方法,通过GIS网络分析法分别计算保障性住房通过汽车及公共交通到达最近医院的最短就医时间,可以分析就医可达性的出行方式差异、医院等级差异、空间差异和时间变化。

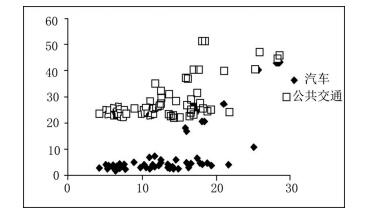

4.1 出行方式差异分析结果显示,公共交通方式比私家车出行方式的就医可达性水平低很多,反映了因收入水平引致不同就医交通方式的可达性差异。具体来看,所有保障新住房项目的最短就医时间中,汽车出行的平均时间为8.7分钟,而公共交通出行的平均时间为28.8分钟,大约是汽车出行时间的3倍以上(图 3)。针对同一个保障房项目来看,两种不同出行方式的就医可达性存在较大差异,汽车出行明显优于公共交通出行。例如,位于丰台区王佐镇的自然城南宫景苑,其汽车就医时间为10.6分钟,公共交通就医时间为40.7分钟,相差超过30分钟。

|

图 3 不同交通方式下保障性住房到最近医院的出行时间 Fig.3 Travel Time to the Nearest Hospitals from Affordable Housing by Different Travel Tools |

与西方已有研究相比,北京市中低收入群体所在的保障性住房,就医可达性总体水平不高,这可能与保障性住房本身区位条件较差有直接关系。例如,日本大分县汽车出行平均就医时间为4.5分钟[20],新西兰奥克兰市公共交通平均就医时间为23分钟[12],平均就医时间都比北京节省约4至6分钟。

分析结果也显示了就医可达性受到因收入水平带来的出行方式选择的限制。与使用汽车出行的高收入群体相比,通常使用公共交通出行的中低收入群体在就医可达性上处于更加不利的境地。导致这种就医可达性差异的原因,可能是由于中低收入群体所在的保障性住房周边公共交通服务相对不足,需要提供更多的公共交通设施来弥补公共交通和汽车等两种出行方式之间的差异。

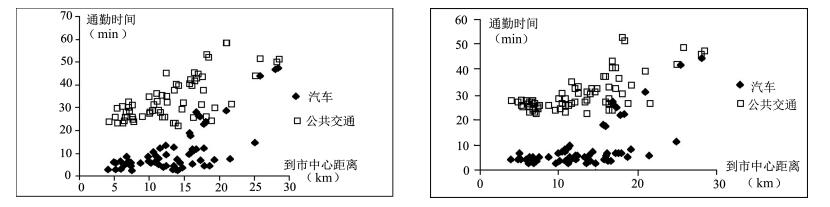

4.2 医院等级差异分析还发现,保障性住房的就医可达性因选择医院的等级差异而略有差异。本文把三级医院和普通社区医院分别进行计算讨论,一般认为三级医院承担区域性服务功能,而普通社区医院则主要针对地方性社区服务。

计算结果显示,保障性住房到三级医院的汽车平均出行时间为11.5分钟,公共交通平均出行时间为34.6分钟(图 4左);而到普通社区医院的可达性比三级医院稍好一些,汽车平均出行时间为10.3分钟,公共交通平均出行时间为31.2分钟(图 4右),两者的差距分别为汽车的1.2分钟及公共交通的3.4分钟。

|

图 4 保障性住房到三级医院(左)与社区医院(右)的出行时间差异 Fig.4 Travel Time Difference to the Nearest Third-level Hospitals (left) and Community Hospital (right) from Affordable Housing |

总体来看,保障性住房到三级医院和社区医院的出行时间差异不大,但差异很显著。通常来说,社区医院数量较多且较为分散,便于提供就近医疗服务;三级医院数量较少,分布比较集中且大多位于中心城区。这可能与北京作为首都承担了很多区域性医疗功能,高等级医疗资源比例集中有关,导致不同级别医院之间的出行差异不大。因而,为了提升基本医疗资源的充分利用,通过调整医保政策引导保障性住房居民到社区医院就医可能是分散就医压力的有效途径。

此外,虽然保障性住房在总体上到不同等级医疗设施就医可达性差异不大,但对于居住较远的保障性住房居民来说,仍表现出就医的空间不匹配现象。由于三级医院比较集中,78.5%的三级医院位于三环以内,93.8%位于四环以内,导致低收入群体到三级医院的出行时间明显偏长,对离市中心较远的保障性住房更为明显。例如,位于朝阳区东坝的朝阳新城,其到三级医院的出行时间分别为汽车的11.1分钟和公共交通的45.5分钟;而到社区医院的出行时间则仅为3.8分钟和33.0分钟。这说明虽然总体上到达不同级别医院的平均就医时间差别不大,但只考虑公交车方式出行下,到高等级医院就医的可达性明显降低。公共交通出行方式下,到三级医院的平均最短出行时间比社区医院多用23.1分钟。这一结论表明对居住在保障性住房的中低收入群体而言,到高质量医疗设施的就医可达性更差,显示出医疗资源的空间失衡问题。

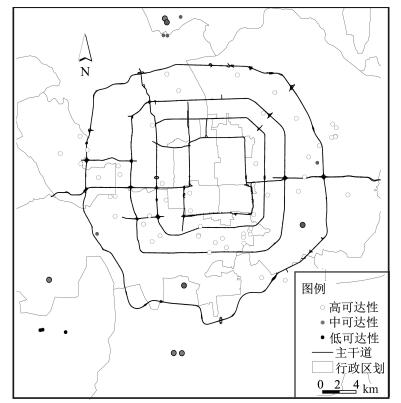

4.3 空间差异不同区位保障性住房到最近医院的最短出行时间,可以反映出就医可达性的空间差异。按照保障性住房项目汽车和公共交通就医的时间差异,将这些项目分为高可达性、中等可达性及低可达性等三类(图 5)。第一类,高可达性,指汽车与公共交通出行时间都小于30分钟,占总数的72.4%;第二类,中等可达性,指汽车出行时间小于30分钟而公共交通出行时间大于30分钟,占总数的23.2%;第三类,低可达性,指汽车与公共交通出行时间都大于30分钟,这一类保障性住房数量较少,只占总数的4.4%。

|

图 5 保障性住房就医可达性的空间差异 Fig.5 Spatial Difference of Accessibility to Hospitals of Affordable Housing Projects |

根据就医可达性的分类,反映出北京中低收入群体所在的保障性住房就医可达性存在明显的空间差异。具体表现为,城市中心的可达性较高,北部和东部地区的可达性较高,城市高速路沿线汽车出行可达性较高、但公共交通可达性相对较低的特征:

第一,保障性住房的就医可达性水平与其到市中心距离大体呈正相关的关系。高可达性的保障性住房多位于城市中心区,基本分布在五环以内;中低可达性的则多位于五环以外。计算汽车与公共交通出行时间与保障性住房样本到市中心(天安门)距离的相关系数,发现两者高度相关,R2值分别为0.73和0.69。这可能是由于距离市中心越远,医疗资源相对较少,公共交通也不够发达,因而就医可达性变差了。然而这并不是严格线性递增的关系,土地利用安排、公交设施布局等局部因素也会对就医可达性产生影响。这导致个别远离城市中心的保障性住房的就医出行时间并不长,其可达性甚至要好于大多数更靠近市中心的保障性住房。

第二,保障性住房的就医可达性水平存在北高南低、东高西低的现象,这是北京各区域之间医疗资源的空间分布不平衡所造成的。例如,研究区域的北半部(长安街以北)拥有超过220家医院,约占医院总数的2/3,导致居住在这一区域的低收入群体就医出行时间相对较短,可达性水平相对较高。

第三,两种出行方式差异较大的保障性住房位于北京各城市高速路沿线。例如,位于朝阳区垡头的翠成馨园(毗邻京哈高速),其汽车出行时间为4.0分钟,公共交通出行时间则为32.4分钟。这可能与这种区位条件对汽车出行相对有利,但缺乏相应的公共交通有关;也说明即使区域交通基础设施较好,如果没有配置适合中低收入群体的公共交通设施,也可能形成就医可达性较低的情况。

4.4 时间变化保障性住房就医可达性年度变化方面,据建设部颁发销售许可证日期计算就医可达性的时间变化,结果显示2004年之后比之前建设的保障性住房就医可达性降低。如汽车平均出行时间由之前的7.1分钟上升到10.8分钟,公共交通平均出行时间则由27.3分钟上升到30.9分钟(表 1)。

| 表 1 障性住房的建设时间与就医可达性 Tab.1 Construction Period and Accessibility to Hospitals of Affordable Housing |

可见,无论是使用汽车还是公共交通出行,保障性住房到最近医院所需要的出行时间都变得更长。这可能与2004年新《北京城市总体规划(2004—2020)》出台后城市规划政策的调整,新建的保障性住房项目大多位于城区的边缘,医疗设施和公共交通系统发展的相对滞后导有关。也反映了在北京城市快速发展和人口大量增加的宏观背景下,从基本服务设施均等化的视角来看,对中低收入群体所在的保障性住房反而位于越来越不利于享受城市基本服务的地方,空间不公平的现象在一定程度上加剧了。

5 结论综上,本文以北京市为例,采用GIS网络分析方法分析中低收入群体所在的保障性住房的就医可达性。结果显示:首先,就保障性住房的就医可达性存在交通模式选择的差异,依赖于公共交通出行的中低收入群体的就医可达性水平相对较低,体现了因为收入水平引发交通方式选择而带来的就医可达性差异。其次,在就医可达性中三级医院的可达性明显低于社区医院,说明到高级医疗设施资源的就医可达性更低。再次,保障性住房的就医可达性的分布存在空间差异,城市中心、北部和东部地区保障性住房的可达性相对较高,城市高速路沿线保障性住房的汽车出行可达性较高,但公共交通可达性相对较低。最后,按照建设时间来看,2004年之后的保障性住房的就医可达性降低,说明就医需求与医疗设施供给的空间不平衡更突出。

考察保障性住房的就医可达性及其空间差异和时间变化,可以为未来的城市用地布局和交通政策提供借鉴。为提高北京市居住在保障性住房的中低收入人群的就医可达性,提升社会公平和医疗服务的空间均衡,城市规划者与决策者应将更多精力投向中心区边缘的保障性住房周边的公共交通系统及医疗服务设施建设。特别是,为远离城市中心的保障性住房配建相应的医疗设施,促进医疗基本服务设施的空间均衡分布。同时,从基本医疗服务设施均等化的角度出发,可以通过完善社区医院系统的建设,将就医需求从离家较远的三级及以上医院转移到更近的社区医院。此外,在城市公共交通基础设施布局时,建议将大型医疗设施纳入到城市轨道交通选线和设站的考虑因素中,尽量提升医疗设施通过公共交通的可达性。最后,本文也建议在今后制定城市规划的过程中,尽可能引入基于城市服务设施可达性评价的部分,改进以往千人指标方法中没有考虑特定人群的出行特征和实际交通情况的不足,使城市公共服务实施布局的考察指标更加合理。通过提升保障性住房到公共服务设施的可达性,体现出对城市中弱势群体生存状况、生活品质的人文关怀,从而将社会公平、和谐发展的理念贯彻于规划实践之中。

| [1] | The World Bank. World Development 2009: Reshaping Economic Geography[R].Washington DC: TheWorld Bank, 2009:2-9. |

| [2] | 宋正娜, 陈雯, 张桂香, 等. 公共服务设施空间可达性及其度量方法[J]. 地理科学进展, 2010, 29(10): 1217-1224. [Song Zhengna, Chen Wen, Zhang Guixiang, et al. Public service facilities spatial accessibility and its measurement method[J]. Progress in Geography, 2010, 29(10): 1217-1224. DOI:10.11820/dlkxjz.2010.10.009] |

| [3] | 陶海燕, 陈晓翔, 黎夏. 公共医疗卫生服务的空间可达性研究——以广州市海珠区为例[J]. 测绘与空间地理信息, 2007, 30(1): 1-5. [Tao Haiyan, Chen Xiaoxiang, Li Xia. Spatial accessibility of public health services: A case study of Haizhu district of Guangzhou City[J]. Geomatics and Spatial InformationTechnology, 2007, 30(1): 1-5. ] |

| [4] | 刘钊, 郭苏强, 金慧华, 等. 基于GIS的两步移动搜寻法在北京市就医空间可达性评价中的应用[J]. 测绘科学, 2007, 32(1): 61-63. [Liu Zhao, Guo Suqiang, Jin Huihua, et al. GIS applications such as two-step method in the mobile search space up to Beijing for medical treatment in the evaluation[J]. Science of Surveying and Mapping, 2007, 32(1): 61-63. ] |

| [5] | 车莲鸿. 卫生服务空间可达性度量方法与应用领域[J]. 中国卫生事业管理, 2013, 30(2): 88-91. [Che Lianhong. Spatial accessibility of health services and measurement applications[J]. Chinese Health Service Management, 2013, 30(2): 88-91. ] |

| [6] | 张莉, 陆玉麒, 赵元正. 医院可达性评价与规划——以江苏省仪征市为例[J]. 人文地理, 2008, 23(2): 60-66. [Zhang Li, Lu Yuqi, Zhao Yuanzheng. Hospital up Evaluation and Planning-Yizheng city, Jiangsu province[J]. Human Geography, 2008, 23(2): 60-66. ] |

| [7] | 胡瑞山, 董锁成, 胡浩. 就医空间可达性分析的两步移动搜索法[J]. 地理科学进展, 2012, 31(12): 1600-1607. [Hu Ruishan, Dong Suocheng, Hu Hao. Doctor spatial accessibility analysis of the two-step mobile search method[J]. Progress in Geography, 2012, 31(12): 1600-1607. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.12.005] |

| [8] | Tsou K W, Hung Y T, Chang Y L. An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities[J]. Cities, 2005, 22(6): 424-435. DOI:10.1016/j.cities.2005.07.004 |

| [9] | Luo W, Wang F. Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: Synthesis and a case study in the Chicago region[J]. Environment and Planning B, 2003, 30(6): 865-884. DOI:10.1068/b29120 |

| [10] | Yang D H, Goerge R, Mullner R. Comparing GIS-based methods of measuring spatial accessibility to health services[J]. Journal of Medical Systems, 2006, 30(1): 23-32. DOI:10.1007/s10916-006-7400-5 |

| [11] | 吕斌, 张纯, 陈天鸣. 城市低收入群体的就业可达性变化研究——以北京为例[J]. 城市规划, 2013, 37(1): 56-63. [Lu Bin, Zhang Chun, Chen Tianming. Changes of employment up to urban low-income groups: Taking Beijing as an example[J]. City Planning Review, 2013, 37(1): 56-63. ] |

| [12] | Mavoa S, Witten K, McCreanor T, et al. GIS based destination accessibility via public transit and walking in Auckland, New Zealand[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 20(1): 15-22. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2011.10.001 |

| [13] | Hawthorne T L, Kwan M P. Using GIS and perceived distance to understand the unequal geographies of healthcare in lower-income urban neighbourhoods[J]. The Geographical Journal, 2012, 178(1): 18-30. DOI:10.1111/j.1475-4959.2011.00411.x |

| [14] | Hansen W G. How accessibility shapes land use[J]. Journal of the American Planning Association, 1959, 25(2): 73-76. |

| [15] | Guagliardo M F. Spatial accessibility of primary care: Concepts, methods and challenges[J]. International Journal of Health Geographics, 2004, 3(1): 3 DOI:10.1186/1476-072X-3-3 |

| [16] | Geurs K T, Van Wee B. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions[J]. Journal of Transport Geography, 2004, 12(2): 127-140. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005 |

| [17] | Fan Y, Allen R, Sun T. Spatial mismatch in Beijing, China: Implications of job accessibility for Chinese low-wage workers[J]. Habitat International, 2014, 44(10): 202-210. |

| [18] | Zhang C, Man J. Examining job accessibility of the urban poor by urban metro and bus: A case study of Beijing[J]. Urban Rail Transit, 2015, 1(4): 183-193. DOI:10.1007/s40864-015-0026-5 |

| [19] | 孙逢春, 王震坡, 王军. 北京市公共汽车平均车速统计分析[J]. 汽车工程, 2003, 25(3): 219-222. [Sun Fengchun, Wang Zhenpo, Wang Jun. The average speed of buses in Beijing statistical analysis[J]. Automotive Engineering, 2003, 25(3): 219-222. ] |

| [20] | Tanimura S, Shima M. Quantitative measurements of inequity in geographic accessibility to pediatric care in Oita Prefecture, Japan: Standardization with complete spatial randomness[J]. BMC Health Services Research, 2011, 11(1): 163-172. DOI:10.1186/1472-6963-11-163 |