1b. 西南大学国土资源研究所, 重庆 400715;

2. 重庆市国土资源和房屋管理局, 重庆 400015;

3. 重庆工商大学商务策划学院, 重庆 400067

1b. Institute of Land Resources, Southwest University, Chongqing 400715, China;

2. Chongqing District Country Land and Resource Managing Sub-Bureau, Chongqing 400015, China;

3. School of Business Planning, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China

城乡二元户籍制度作为我国特色的制度,在特定的时期为我国城乡稳定和经济社会发展作出了巨大贡献,但随着统筹城乡的发展,二元结构的户籍制度已经成为我国经济社会发展的绊脚石,户籍制度改革刻不容缓。重庆市作为户籍制度改革的先行区,改革的目标是十年内让1000万农民转户进城定居,自2010年实施以来,已有700万农民转户进城成为“新市民”,其中200万进入主城区,500万进入小城镇。农民转户进城,一方面是我国城市化和经济发展水平不断提高的表现和趋势,另一方面也是统筹城乡发展,破除二元城乡经济社会结构的需要。户籍制度改革为农户进城打开了一扇大门,解决了农民的城市户口问题,使农户脱掉了“农民”的外衣成为“新市民”[1]。但是由于农村的生活方式、价值观念和社会关系与城市存在着巨大的差别,这种差别使得农民在由传统农村向现代城市定居时,面临着生活场景和社会角色的剧烈转变,在短时间内难以融入城市[2-4]。新市民要完全融入城市必须具备三个条件:一是在城市有稳定的职业,二是形成当地的生活方式,三是形成相同的价值观念[5],概括起来即经济的融入、社会的融入和心理的融入[6]。

国内学者对农户进城及城市融入情况进行了大量研究,从研究对象来看主要集中在流动性较强的农民工,而对于主动转户进城、取得城市户籍的“新市民”研究比较少;从研究视角上主要从两个方面:一是代际差异农民视角下,表现为新生代农户城市融入感更高,进城意愿更强烈[7-9],二是家庭化与非家庭化视角下,表现为家庭化农户的城市融入感要高于非家庭化农户[10],有学者从意愿和能力两个方面构建了农民工市民化进程指标体系,研究了进城农户的市民化意愿和能力[11]。从影响农户城市融入感的因素来看,农民进城市的居住形态对城市融入感有重要影响[12],个体特征因素和制度因素在农户的城市融入感中具有重要作用,个体特征因素影响了农民市民化的心理认同,而制度因素制约了农民的市民身份归属感[13],转户进城的农户已经取得城市户籍,户籍上不存在身份的归属问题。对于农户转户进城的意愿,农户在老家的承包地和宅基地因素制约着农户的转户意愿[14],但对城市融入感影响不大。农户的工作、收入、生活水平等对农户的城市融入有很大影响,特别是住房问题是一大关键因素;从研究的方法来看,刘同山等利用迁移行为公式和多项Logistic回归模型分析了转户农民的城镇迁移偏好[15],何军等利用OLS回归和分位数回归方法研究了代际差异视角下农民工城市融入的影响因素[7],孙文凯等利用“双差”回归分析法对农村劳动力流动的微观影响因素进行研究[3];从研究结果看,普遍研究结论为农民工的城市融入感较低,呈现为半市民化①状态[16-18]。不同区域之间农户融入感存在差异[19, 20],例如经济发达区域农户城市融入感要弱于欠发达区域、城市内部核心区域农户城市融入感要弱于城市郊区、大城市农户城市融入感要弱于小城镇等[21, 22]。目前重庆市户籍制度改革已经取得初步成效,但是对于已取得户籍“新市民”的城市融入状态如何有待研究。鉴于此,本文以重庆市户籍制度改革实践为背景,构建转户进城农户城市融入感及影响因素分析框架,并运用定量分析方法探讨影响农户城市融入感的具体经济社会因素,以期为户籍制度改革和提高转户进城“新市民”的融入感、归属感的政策措施提供借鉴。

2 研究框架与数据 2.1 数据说明由于自然条件、资源禀赋差异,重庆市一圈两翼②发展差距巨大,一圈地区经济发展水平较高,两翼地区经济发展相对滞后。近年来重庆市作为户籍制度改革的先行区,在户籍制度改革方面取得了巨大的成效。因此,本文选择重庆市为样本地区具有典型意义。2015年1月至6月,针对2010年以来转户进城的农户,采用随机抽样、典型抽样相结合的方法,在重庆主城南岸区、沙坪坝区、巴南区、九龙坡区、渝北区五个市辖区选取了500名“新市民”作为调查对象,并采用参与式农村评估法(PRA)与条件价值评估法(CVM)就农户的城市融入感进行问卷调查。问卷内容设置包括个人基本情况(详见表 1)、家庭基本情况、经济职业情况、社会融入情况、心理融入情况和制度融入情况等六大方面,29个相关问题。共计发放问卷500份,回收486份,筛除无效问卷,最终获得有效问卷472份。重庆市一圈两翼资源禀赋、经济发展差距巨大,从户籍来源来看,样本中来源于重庆市一圈的农户有177位、来源于东北翼的有150位,来源于东南翼的有145位。从落户地区来看,其中样本量渝北区106个、南岸区72个、巴南区101个、九龙坡区97个、沙坪坝区96个(详见表 2)。

| 表 1 样本个体基本特征信息统计 Tab.1 The Information Statistics of Basic Features for Sample Individuals |

| 表 2 户籍来源与落户地区农户城市融入感情况分类统计 Tab.2 Household Registration Sources and Situation Classification Statistics for Settled Farmers' Sense of Urban Integration |

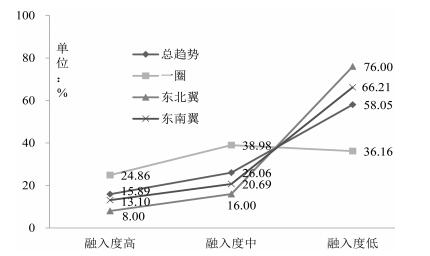

从融入感统计结果来看,大部分“新市民”城市融入感弱,处于“半市民化”的状态。在472个样本当中,只有75位农户表示进入城市以后城市融入感强,仅占样本总数的15.89%;有123位农户表示进城后城市融入感一般,占样本总数的26.06%;多达274位农户,占样本总数的58.05%,表示进城后城市融入感弱。据此表明,目前虽然重庆市部分区县农户通过户籍制度改革进入主城区,获得了重庆市“市民”的身份,但是绝大部分转户进城的农户行为上和心理上并没有完全适应现代城市生活。从户籍来源来看,来源于一圈的“新市民”城市融入感要普遍强于来源于两翼地区。调查数据统计显示,户籍来源一圈的“新市民”城市融入感强的占比24.9%,融入感一般的占比39.0%,融入感弱的占比36.2%;来源东北翼的“新市民”城市融入感强的占比8.0%,融入感一般的占比16.0%,融入感弱的占比76.0%;东南翼的“新市民”城市融入感强的占比13.1%,融入感一般的占比20.7%,融入感弱的占比66.2%(详见图 1)。

|

图 1 不同户籍来源农户城市融入感对比 Fig.1 Comparison of Sense of Urban Integration for the Settled Farmers of Different Household Registration Sources. |

农户的城市融入感受到多个方面因素的影响,主要包括两个方面:一是外部环境特征,二是农户自身心理因素,本文根据赵琴等学者[12]的研究成果并结合重庆的实际情况,选取了个体特征因素、家庭特征因素、经济职业因素、社会生活因素、政策制度因素和心理文化融入因素等6个方面构建农户城市融入感及影响机理分析框架。根据分析框架,本文将因变量Y(农户的城市融入感)分为三个等级,并分别赋值:融入感强=2,融入感一般=1,融入感弱= 0。将各自变量X根据调查情况分别赋值0到4,具体的变量说明与描述性统计结果详见表 3。

| 表 3 评价指标选取与说明 Tab.3 The Selection and Description of Evaluation Indicators |

① 个体与家庭特征反映了农户的自身内部特征,农户的性别、年龄、文化程度、婚恋和进城时间的长短差异,直接影响了农户个体对城市的适应程度。家庭特征因素在一定程度上表现为农户城市融入压力,本文选取了家庭收入水平、家庭人口数量、家庭老人小孩数量、在老家有无承包地和宅基地、对承包地和宅基地的态度等5个指标。家庭年收入水平表现出农户适应城市的经济能力,收入水平越高经济压力就越小;家庭人口和老人小孩数量,赡养老人和抚养小孩是城市生活经济成本的一部分,老人和小孩越多,家庭经济成本就越高;农村中有无土地和对其态度,反映出农户对自身身份转变的心理。② 经济职业因素,本文选取了“新市民”的工作情况、收入情况、居住条件和生活水平变化情况等4个指标,工作情况在一定程度上决定了转户进城农户能否在城市中生存,收入情况决定了“新市民”的经济承受能力,居住条件是“新市民”最关心的因素,“居有其所”才能真正成为市民。③ 社会生活因素体现了农户进城后的社会交际以及如何度过闲暇时间,本文选取了社区活动参与情况、休闲娱乐情况、人际交往情况和市民行为规范情况4个指标。④ 文化心理因素是进城农户适应城市来自自身压力和外部压力所表现出的一种适应状态,市民身份的认同感和城市社区的归属感直接体现了农户对于城市的融入情况,回老家的次数在一定程度上反映了“新市民”对于返乡的心理状态。⑤ 转户进城农户对城市政策制度的认知在一定程度上影响着其的融入感,住房产权、社保医保等制度与农户在城市生活息息相关,对其了解有利于农户在制度环境方面融入城市。

2.3 模型的构建本文根据因变量Y(转户进城农户城市融入感)的3个取值(强=2、一般=1、弱=0),建立一个多元排序选择模型:有序Probit模型。由于Y值为离散量,不能直接采用线性估计模型,故引入不可观测的潜在变量Y*:

| $ {{Y}^{*}}={{X}_{i}}{{\beta }_{i}}+{{\varepsilon }^{*}} $ | (1) |

(Y*为潜在变量,Xi为解释变量的集合,主要包括农户年龄、工作情况、居住情况、休闲娱乐情况等,βi为待估计参数,ε*是相互独立且正态分布的随机扰动项,本文假设存在两个分界点d1、d2,表示转户进城农户城市融入感评价等级的未知分割点,且d1 < d2,则Y的取值与潜变量Y*的关系如下:

| $ Y=\left\{ \begin{align} &0, {{Y}^{*}}\le {{d}_{1}} \\ &1, {{d}_{1}} < {{Y}^{*}}\le {{d}_{2}} \\ &2, {{Y}^{*}}>{{d}_{2}} \\ \end{align} \right. $ | (2) |

进一步的有正态分布函数F(x) 且Y=0, 1, 2,得到概率如下:

| $ \begin{align} &prob\left( {{Y}^{*}}=\frac{0}{{{X}_{i}}} \right)=prob\left( \frac{{{Y}^{*}}\le {{d}_{1}}}{{{X}_{i}}} \right)=F\left( {{d}_{1}}-{{X}_{i}}{{\beta }_{i}} \right) \\ &prob\left( {{Y}^{*}}=\frac{1}{{{X}_{i}}} \right)=prob\left( \frac{{{d}_{1}} < {{Y}^{*}}\le {{d}_{2}}}{{{X}_{i}}} \right)=F\left( {{d}_{2}}-{{X}_{i}}{{\beta }_{i}} \right)-F\left( {{d}_{1}}-{{X}_{i}}{{\beta }_{i}} \right) \\ &prob\left( {{Y}^{*}}=\frac{2}{{{X}_{i}}} \right)=prob\left( \frac{{{d}_{2}} < {{Y}^{*}}}{{{X}_{i}}} \right)=1-F\left( {{d}_{2}}-{{X}_{i}}{{\beta }_{i}} \right) \\ \end{align} $ | (3) |

本文的基本模型设定如下:农户转户进城城市融入感= F(个体特征因素,经济职业因素,社会生活因素,文化心理因素,政策制度)+随机扰动项,即:

| $ Y=F\left( {{x}_{1}}, {{x}_{2}}, {{x}_{3}}, ..., {{x}_{26}} \right)+\varepsilon $ | (4) |

本文利用SPSS18.0统计分析软件,对调查数据进行有序Pr obit回归分析,分析结果详见表 4。估计结果表明:模型的LR统计量为57.079,所对应的对数似然比检验的显著性指标值小于0.05,对数似然值为-25.648,伪R2值为0.489,模型拟合较好。同时,模型中两个分界点d1、d2分别为12.667、16.662呈递增趋势,对影响农户城市融入感Y的各因素具体分析如下:

| 表 4 农户城市融入感影响因素有序probit估计结果 Tab.4 Farmers' Urban Integration Influencing Factors Ordered Probit Estimates |

首先,在个体特征因素中,自变量X3和X5,在1%水平上均对因变量Y影响显著且估计系数都为正值,表明农户的文化程度越高、进城时间越长,农户的城市融入感越强。其次,自变量X2在5%水平对因变量Y均有显著的反向影响,表明农户年龄越大城市融入感越弱,对城市的适应能力比较弱。中国农民对家乡都有一种“落叶归根”的思乡情节,并且随着年龄的增长思乡情节越强烈。在调查中发现60岁以上转户进城的农户,85%的农户每年要回老家2次以上。X4和X1对因变量Y的影响并不显著,说明农户的性别和家庭婚恋情况对农户的城市融入感影响并不显著。

3.2 家庭特征因素对转户进城农户城市融入感的影响在家庭特征因素中,自变量X6在5%的水平上与因变量Y呈正相关并且有显著影响,这表明家庭年收入越高的农户,对城市的融入越好。家庭收入越高的“新市民”,就会有更多的资金去消费城市所带来的商品和服务。自变量X7、X8在10%上与因变量Y成负相关且影响显著,表明家庭人口越多,特别是老人小孩越多,所表现的农户城市融入感就越弱,原因是需要更多的钱来扶养老人和养育小孩,因为在城市扶养老人和养育小孩的成本要远大于农村,这对转户进城的“新市民”来说是一个巨大的经济压力。X9和X10对Y的影响无统计学意义,表明“新市民”在农村是否有承包地和宅基地以及对其流转的态度,不明显影响转户进城后的城市融入感。

3.3 经济职业因素对转户进城农户城市融入感的影响在经济职业因素中,首先,自变量X11、X13在1%水平上均与因变量Y成正相关且有显著影响,X12在5%水平上与因变量Y成正相关且有显著影响表明转户进城后,有稳定的工作,收入越高,已经购买商品房的“新市民”的城市融入感就越强。在中国人的传统观念中“家”的一个最重要的标志就是“房”,在城市中有无住房是城市人的一个重要表现,就像农村中的农户有没有土地一样,关系到农户对城市的认同感和归属感。另外,是否具有一个稳定的工作关系到收入的稳定性,也关系到农户在城市生活中的质量。一般来讲工作稳定、收入水平高的“新市民”才有稳定的休闲时间和资金去消费。X14对Y的影响无统计学意义,转户进城后城市生活带来的便利性、丰富性是农村无法比拟的,所以大部分农户认为进城后生活水平有所提高,样本中,90%以上的农户都认为转户进城后生活水平有所提高,只有4.6%的农户认为有所降低。

3.4 社会生活因素对转户进城农户城市融入感的影响在社会生活因素中,X15、X18在10%上与Y有显著的正向影响,X17在1%水平上与Y有显著的正向影响,表明社区活动参与越积极,朋友人数越多,在交通等市民行为规范中越遵守,城市的融入感就越强。在社区活动参与情况调查中发现,年龄越大的“新市民”参与度越高,而中年特别是青年并不愿意参与社区活动,一般来说人际交往能力越强,城市的适应能力就越强,城市的融入效果就更好。休闲娱乐情况X14,与Y相关并不显著,说明休闲娱乐方式对转户进城的农户城市融入感影响并不大,往往城市的适应能力比较强的年轻人更不愿意去公园和城市纪念馆,老年人比较倾向呆在家里或者去公园。

3.5 文化心理因素对转户进城农户城市融入感的影响在文化心理因素中,X21、X22在5%水平上与Y成正相关且影响显著,表明“新市民”的市民身份认同感和社区的归属感越强烈,城市融入感就越强。X20在1%水平上与Y成反相关,说明“新市民”感觉被歧视,他的城市融入感就越弱,农户转户进城后由于生活方式、价值观念和行为方式上没有完全适应,所以会产生一种自卑或者被歧视的心理从而影响城市的融入状态。X19在模型中并无统计学意义,表明每年回老家的次数对“新市民”的城市融入感影响不大,农户回老家次数越多在一定程度上反映了农户的城市融入感不强,但是也不绝对,因为农户在老家还有亲戚朋友,需要回老家走亲访友等,这也会增加回老家的次数。从调查的结果来看大多数农户的市民认同感并不高,融入感强的75位农户中,有65%的认为自己介于城市人和农村人之间;融入感一般的123位农户中,有43%的认为自己是介于城市人和农村人之间,有36%认为自己是农村人;融入感弱的274位农户中,有44%认为自己还是农村人,有39%认为自己介于农村人和城市人之间,只有17%认为自己是城市人。

3.6 政策制度因素对转户进城农户城市融入感的影响在政策制度因素中,X23、X25在10%水平上与因变量Y正相关并影响显著,表明“新市民”对转户进城政策、社保医保政策越了解城市融入感就越强,主要原因是转户政策关系农户的经济利益,如宅基地和承包地的处置、转户进城补偿等。X26在模型中无统计学意义,表明多数农户的城市融入感并不受对政治权利的认识和教育制度认识的影响,也反映出农户进城后经济诉求是放在第一位,政治诉求要求并不高。

4 结论与政策启示本文对重庆市转户进入主城区的472位新市民的城市融入感及其影响机理进行分析,并利用SPSS软件对调查数据进行了有序Probit回归分析,研究结果表明:

第一,自重庆户籍制度改革以来,大部分转户进城的农户城市融入感较弱,呈现“半市民化”状态,并且户籍来源与城市的融入感也有一定影响。数据统计显示,472份问卷中,城市融入感弱的占58.05%,而融入感强的仅占15.89%。从不同的户籍来源来看,从一圈转户而来的新市民城市融入感要强于两翼地区的新市民,主要原因是由于一圈地区的农民转户前经济水平普遍高于两翼地区,距离主城区较远造成了两翼地区的新市民有一种背井离乡的感觉。

第二,对农户转户进城后的城市融入感有显著正向影响的自变量包括有农户的文化程度、农户的转户进城时间、家庭收入水平、个人收入情况、居住条件、社区活动参与情况、对转户进城政策的认识以及对社保医保政策的认知。也就是说农户文化程度较高、转户进城时间越长、家庭收入水平和个人收入水平越高、已购买商品房、社区活动参与频繁、对转户进城政策和社保医保政策越了解的新市民,城市的融入感就越强。

第三,对农户转户进城后的城市融入感有显著负向影响的自变量包括农户的年龄、家庭人口数量、家庭老人小孩数量、是否感觉被歧视。也就是说农户的年龄越大、家庭人口越多,特别是老人小孩数量越多、经常感觉被歧视的农户城市融入感就越弱。

户籍制度改革打开了农户进城定居的新大门,但进城农户要完全融入城市需要一个逐渐适应的过程,并受到诸多因素的影响。对于如何增强农户转户进城后的城市融入感,需要从政府政策和农户自身进行研究,本文认为首先政府应该加强对转户进城农户的政策宣传,提高农户对城市社保、教育、医疗等制度的了解程度,使“新市民”从制度环境上融入城市;其次政府应该完善进城农户再就业培训服务体系,提高农户的再就业能力,拓展再就业渠道;再次应该建立完善的社会保障制度体系,从多方面保障“新市民”的生计能力,降低生计风险。从今后研究的方向上来看,转户进城后农户的生计风险及规避能力、转户进城后农户的居住空间分异、大中城市与小城镇定居农户的城市融入感比较等方面有待于进一步深入研究。

注释:

① 半市民化:本文定义的半市民化与没有取得城市户籍、流动性比较强的农民工半市民化概念有所区别。农民工半市民化的主要特征是户籍在农村、生活在城市、部分脱离了农业生产,在一定程度上适应了城市生活;而本文定义的半市民化是指农户进城已经获得了城市的户籍,在身份上已经是市民,但是由于农村的生活方式、价值观念与城市截然不同,农户所表现出来的在行为和心理上的高度不适应现象。

② 一圈两翼:“一圈”是指重庆市主城区特大城市为中心,以1小时通勤距离为半径,涵盖涪陵、长寿以西23个区(县),“两翼”指以万州为中心的渝东北11个区(县)和以黔江为中心的渝东6个区(县)。

| [1] | 李开宇, 李九全, 王锴. 基于城市社会地理学视角的农民工城镇化研究[J]. 人文地理, 2011, 26(5): 39-42. [Li Kaiyu, Li Jiuquan. A study on the urbanization of migrant workers based on urban social geography[J]. Human Geography, 2011, 26(5): 39-42. ] |

| [2] | 张海波, 童星. 被动城市化群体城市融入与现代性获得中的自我认同——基于南京市561位失地农民的实证研究[J]. 社会学研究, 2006, 21(2): 86-106. [Zhang Haibo, Tong Xing. Self-identity of the passive-urbanized group in the process of obtaining urban adaptability and modernity: An empirical study on 561 land-displaced peasants in Nanjing[J]. Sociological Studies, 2006, 21(2): 86-106. ] |

| [3] | 孙文凯, 白重恩, 谢沛初. 户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J]. 经济研究, 2011, 57(1): 28-41. [Sun Wenkai, Bai Chong'en, Xie Peichu. The effect on rural labor mobility from registration sys tem reform in China[J]. Economic Research Journal, 2011, 57(1): 28-41. ] |

| [4] | 钟水映, 李魁. 农民工"半市民化"与"后市民化"衔接机制研究[J]. 中国农业大学学报 (社会科学版), 2007, 24(3): 64-70. [Zhong Shuiying, Li Kui. The carryover from semi-citizenship to post-citizenship[J]. China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition, 2007, 24(3): 64-70. ] |

| [5] | 张振宇, 陈岱云, 高功敬. 流动人口城市融入度及其影响因素的实证分析—基于济南市的调查[J]. 山东社会科学, 2013(1): 28-40. [Zhang Zhenyu, Chen Daiyun. Urban integration of migrants and its influencing factors empirical analysis: Based on the survey of Jinan city[J]. Shandong Social Sciences, 2013(1): 28-40. ] |

| [6] | 田明. 农业转移人口空间流动与城市融入[J]. 人口研究, 2013, 37(4): 43-55. [Tian Ming. Intercity mobility and urban integration of migrant workers[J]. Population Research, 2013, 37(4): 43-55. ] |

| [7] | 何军. 代际差异视角下农民工城市融入的影响因素分析——基于分位数回归方法[J]. 中国农村经济, 2011, 26(6): 15-25. [He Jun. Factors affecting migrant workers into the city under the intergenerational differences in perspective[J]. Chinese Rural Economy, 2011, 26(6): 15-25. ] |

| [8] | 谢勇. 就业稳定性与新生代农民工的城市融合研究——以江苏省为例[J]. 农业经济问题, 2015, 36(9): 54-63. [Xie Yong. Stability of employment and generation of migrant workers in the cities: A case study of Jiangsu province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(9): 54-63. ] |

| [9] | 李练军. 新生代农民工融入中小城镇的市民化能力研究——基于人力资本、社会资本与制度因素的考察[J]. 农业经济问题, 2015, 36(9): 46-53. [Li Lianjun. Capacity of the new generation of migrant workers into the community of small towns[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(9): 46-53. ] |

| [10] | 田艳平. 家庭化与非家庭化农民工的城市融入比较研究[J]. 农业经济问题, 2014, 35(12): 53-62. [Tian Yanping. Family and non families of migrant workers into the city comparative study[J]. Issues in Agricultural Economy, 2014, 35(12): 53-62. ] |

| [11] | 刘松林, 黄世为. 我国农民工市民化进程指标体系的构建与测度[J]. 统计与决策, 2014, 30(13): 29-32. [Liu Songlin, Huang Shiwei. Construction and measurement of the index system of migrant workers' urbanization process in China[J]. Statistics and Decision, 2014, 30(13): 29-32. ] |

| [12] | 赵琴. 居住空间分异及其对城郊失地农民城市融入的影响——基于贵州省凤冈县的调研数据[J]. 农业经济问题, 2015, 36(9): 71-78. [Zhao Qin. Effect of residential differentiation and its suburbs into the city of landless peasants[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(9): 71-78. ] |

| [13] | 李永友, 徐楠. 个体特征、制度性因素与失地农民市民化——基于浙江省富阳等地调查数据的实证考察[J]. 管理世界, 2011, 27(1): 62-70. [Li Yongyou, Xu Lan. Individual characteristics, institutional factors and landless farmers' urbanization: Based on survey data, Fuyang, Zhejiang and other places of empirical investigation[J]. ManagementWorld, 2011, 27(1): 62-70. ] |

| [14] | 王兆林, 杨庆媛, 等. 户籍制度改革中农户土地退出意愿及其影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2011, 27(11): 49-61. [Wang Zhaolin, Yang Qingyuan, et al. Analysis of household land exit willingness to reform the household registration system[J]. Chinese Rural Economy, 2011, 27(11): 49-61. ] |

| [15] | 刘同山, 孔祥智. 家庭资源、个人禀赋与农民的城镇迁移偏好[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 73-80. [Liu Tongshan, Kong Xiangzhi. Family resource, personal endowment and the farmers' urban migration preference[J]. China Population Resources and Environment, 2014, 24(8): 73-80. ] |

| [16] | 卢海阳, 梁海兵, 钱文荣. 农民工的城市融入:现状与政策启示[J]. 农业经济问题, 2015, 36(7): 26-36. [Lu Haiyang, Liang Haibing, Qian Wenrong. Migrant workers into the city: Current situation and policy implications[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(7): 26-36. ] |

| [17] | 王竹林. 农民工市民化的资本困境及其缓解出路[J]. 农业经济问题, 2010, 31(2): 28-32. [Wang Zhulin. The plight of migrant workers in the public capital and the way out[J]. Issues in Agricultural Economy, 2010, 31(2): 28-32. ] |

| [18] | 金崇芳. 农民工人力资本与城市融入的实证分析——以陕西籍农民工为例[J]. 资源科学, 2011, 33(11): 2131-2137. [Jin Chongfang. An empirical analysis of human capital of peasant workers and their urban living integration: A case study of peasant workers in Shaanxi province[J]. Resources Science, 2011, 33(11): 2131-2137. ] |

| [19] | 田明, 彭宇. 流动人口城市融入的空间差异——以东部沿海6个城市为例[J]. 城市规划, 2014, 38(6): 9-17. [Tian Ming, Peng Yu. A comparative study of urban integration of floating population: Taking six cities in China's eastern coastal region as an example[J]. City Planning, 2014, 38(6): 9-17. DOI:10.11819/cpr20140603a] |

| [20] | 卢显国. 空间隔离与集中化生存方式:城市农民工与市民的社会距离[J]. 甘肃行政学院学报, 2011, 20(3): 71-76. [Lu Xianguo. Spatial segregation and concentrating survival way: The social distance between rural migrant workers and citizens[J]. The Journal of Gansu Administration Institute, 2011, 20(3): 71-76. ] |

| [21] | 黄靖, 王先文. 东莞小城镇外来人口居住空间隔离与整合问题研究[J]. 华中建筑, 2004, 22(3): 90-92. [Huang Jing, Wang Xianwen. Research on segregation and conformity of living space of floating population in Dongguan[J]. Huazhong Architecture, 2004, 22(3): 90-92. ] |

| [22] | 黄怡. 大都市核心区的社会空间隔离——以上海市静安区南京西路街道为例[J]. 城市规划学刊, 2006, 50(3): 76-84. [Huang Yi. Social-spatial segregation in metropolitan nuclei areas: A case study of Nanjing Xilu Street, Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2006, 50(3): 76-84. ] |