2. 华东师范大学城市与区域科学学院, 上海 200241

2. School of Urban and Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China

在全球化带来的资本导向的市场化及新自由主义意识形态的影响下,中国社会本身也正在经历着由再分配到市场的体制转型[1]。大量的国有企业开始私有制改制,外资企业的投资和建筑行业的兴起使中国,尤其是沿海城市地区,成为巨大的劳动力吸收机器,经济飞速增长的同时,劳资矛盾愈发剧烈。新千年,血汗工厂、“富士康十连跳”等尖锐的社会问题进入公众视野,劳工问题由此重新成为社会科学界关注的中心,许多学者呼吁社会科学研究需要重新回到经典马克思文本中去,探索中国劳工阶级的形成和再造。藉此,源于经典马克思主义理论的劳动过程分析,成为研究工人、工厂、工作场所的有力工具,它以微叙事洞察劳动者与管理者、生产者与生产资料拥有者之间的互动过程,揭示工人服从于管理者,竭力工作的隐蔽机制,最终在生产与再生产活动中揭示其身份建构过程。

性别在这一微叙事中是一个重要的研究变量。女性工作参与率的提高,满足了新自由主义背景下日益增长的制造业、餐饮业、家政服务业等低端劳动岗位的用工需求,同时也在工作场所再造了新的生产实践和不平等关系。相对于共同务工的男性,工作场所中的女性,尤其是来自农村的女性,背负了更多诸如“农村”、“工人”、“女性”等污名化的社会身份属性。这些身份意味着她们不仅需要承担城乡差异、阶级剥削带来的沉重负担,还要在父权制对女性的长期压迫中艰难地寻找生存与发展的空间。因此,有必要重新定义社会性别含义,揭露现实中存在的性别不平等,将女性研究纳入社会变迁与阶层建构分析的主流浪潮中。

本文的试图基于生活底层,从生活出发,解读微观个体微叙事与宏观政治经济的宏叙事之间的联系,在生活常态中洞见结构性关联。文章立足于两条理论线路,一是经典马克思主义劳动过程分析理论,二是女性地理学对性别问题的研究成果,选取学校食堂的女性员工为调查对象,文章通过高校食堂的生产实践和女工的话语分析,揭示在文化再生产暴力语境下,女工的自我污名化定位、多重身份属性的共构再造过程,以及迫使女性工人自觉地成为工作场所驯顺的服务者的结构性力量。

2 劳动过程论与女性地理语境下的工作场所研究对工作场所女性员工的研究有两条理论路线,一是劳动过程理论(Labor Process Theory)。它追溯到19世纪马克思对工人阶级生产状况的分析上[2],马克思通过对工作日、换班制度等生产过程的分析来揭示资本家如何压榨工人获取剩余价值,20世纪布雷弗曼(Braverman)[3]和布洛维(Burawoy)的著作[4]揭示了工作场所的控制机制。但是,后续一系列补充深化研究都偏重于物质(资本生产)研究,而缺乏对意识形态的关注。女性主义地理学则在跨学科平台上将性别、阶级、身份、空间等要素重组、融合,开辟了一条分析工作场所中的女工的新路径。整合上述两个理论,不仅可以将物质与意识要素衔接起来,同时也有利于我们探讨社会(劳动过程理论)与空间(地理学)之间的关系。

2.1 劳动过程分析与生产政治理论布洛维在马克思与布雷弗曼传统的“控制—抗争”模式的基础上,将其发展为“控制—抗争—同意”模式[5],指出在垄断资本主义阶段,“霸权”(hegemony)替代了工厂专制主义(factory despotism)制造出自觉自愿的劳动力[6]。后期的劳动过程理论沿此发展,引入更多工作场所参与要素,包括时间管理[7],顾客监督[8],团队合作[9],新的管理策略[10]以及后结构主义范式中的权力、话语[11]等等,使原本单一的劳动过程理论更加复杂和全面。全球名族志研究(Global Ethnography)进一步突破了劳动过程理论的空间想象,它可以助力世界各地的学者深入考察当地工厂或工作场所,为我们展现一幅不同区域统一而又多元的画卷[12, 13]。毫无疑问,工作场所内的性别不平等是一个不争的事实。这种不平等不仅源于工厂生产管理的制度性歧视[14],也来自于女性与男性不同的工作信心和能力培养过程的性别差异和分化的诱导[15]。

劳动过程理论主要关注工厂的管理制度和工人的生产过程,解释资本主义发展的逻辑,是本文分析食堂女工如何在非强制手段下投入工作,如何被纳入固定的劳动分工中的有力工具。但这一理论对于女性和性别的分析较为单一,限制了对女性多重身份的理解,而女性地理学是在地理学、社会学等交叉学科基础上发展起来的理论视角,能为我们提供更加全面的解读。

2.2 女性主义地理学研究成果女性地理学专注地方和性别的关系,著名女性主义地理学家Linda McDowell在其著作《性别、场所和身份》中重新建构了性别与地方的概念,指出新时代“地方”的流动性和“性别”的建构性。籍此,女性地理学在此基础上表明,性别不仅是工作场所雇佣制度的重要影响因素[16],也与社会阶层再生产过程一起重构居住结构和市民生活[17, 18]。而女性工作参与率的提高不仅使劳动的性质由过去的力量型(brawn)与智力型(brain)转向身体与情感相关,也使得女性内部阶级更为复杂[19]。因而有必要重新整合性别、阶级、劳动性质的关系[20, 21]。

女性地理学通过个体情感、生产活动、社区居住空间、阶层重构等路径,联系性别和空间这两个要素,这些研究成果弥补了劳动过程分析中对非物质要素和空间要素关注的不足,为本文探究女工身份认同与重塑的过程提供了丰富的视角。诚然,大多数女性地理研究集中于英美城市与社区,缺少对第三世界案列的关注,尤其缺乏对性别—地方(或空间)相互嵌套、相互作用的双向机制的探讨,忽视了空间对于社会生产与社会关系的参与作用。因此本文试图填补这两点不足,一是分析中国独特政治经济环境中的工作场所管理模式,二是对建构性别—地方、社会—空间辩证的理论框架进行一定的探索性分析,为进一步深化研究做准备工作。

3 研究对象与研究方法南京师范大学仙林校区,是随着南京市高新技术园区建设的步伐,于2000年前搬迁并投入使用。相对于宁海路老校区的历史气息,新校区无论在建筑风格还是管理模式上,都呈现着现代感。食堂由国有企业和私人企业承包,采取相似的商业化管理模式,可以说在校园中实践了中国新自由主义背景下典型工作场所的建构,使本文得以籍此从个体出发分析社会结构性力量,实践吉登斯的“行动者—结构”双重解构的方法论。

文章采取质性研究方法,对食堂北区的工人做分层访谈调研,访谈对象以女性为主,也涉及部分男性员工。访谈分两个时间段进行,第一次初步调研在2015年3月16日至27日间进行,第二次补充调研在6月5日至20日间进行。对食堂总计20名员工,6名勤杂工人,14名承包窗口工人,进行访谈。排除普通交流之后,累计录音并转录的正式访谈时间8.5小时。

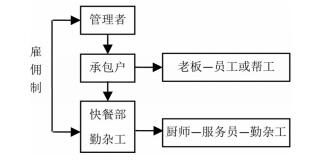

4 食堂制度下的女工差异 4.1 雇佣体制与等级结构学校仙林校区食堂由三家公司承包,有大体相似的管理模式,以雇佣制和承包制两种方式雇佣员工。雇佣制员工包括食堂管理者(经理)、快餐部员工和勤杂工人;除快餐部的其它窗口则则由个体商户自主经营,并进行再次雇佣帮工或携亲眷共同经营。这一管理模式下,食堂经理负责管理所有员工的生产经营行为,勤杂工人则负责为快餐部和承包户提供卫生保洁服务。根据管理模式和收入差异,可将食堂的分工员工等级结构理解为下图所示(图 1)。

|

图 1 食堂分工等级关系 Fig.1 The Labor Division in the Canteen |

在上述两种雇佣模式下,女工走向了不同的工作岗位,她们的工作场所被划分为“前台”“厨房”与“用餐处”,由于承包户们的赶工需求,前台与厨房往往结合成为小巧而集约的“窗口”空间,使用这一空间的“窗口女工”们既要服务学生进行交易活动、同时也参与厨房各项工作。窗口女工构成较为复杂,由三种人员组成:承包制老板(娘)、承包制下的再雇佣帮工(或亲眷)、雇佣制女工(仅快餐部)。与之相对的是使用功能弱化的后厨和学生用餐处,这里的女工则多为雇佣制度下的勤杂工,勤杂工负责所有承包户的餐具回收清洗工作,因为可以使用洗碗机而且劳动操作单一,所以工作较为轻松。

窗口女工是食堂中最显眼的一批人,她们工作卖力、头脑灵活,其中快餐部的女工有着更多的晋升机会,承包户和帮工则由于收益浮动更辛勤肯干。而受雇于公司勤杂工则默默无闻地收拾打杂,领取固定工资,由雇佣者安排食宿,她们在访谈过程中常常表现得不自信,以“我不会说话”来婉拒访谈者,并介绍“里面的人(窗口女工)”来接受访谈。在食堂的工作分异中,女工工作场所差异和雇佣制度一起建构了“窗口女工VS勤杂女工”这组二元差异,具体可见下表(表 1)。

| 表 1 窗口女工与勤杂女工的差异 Tab.1 The Differences of Two Kinds of Female Workers |

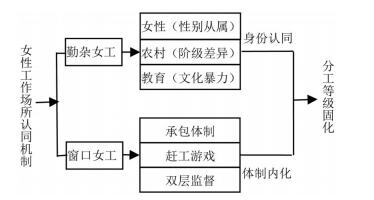

在食堂承包制的广泛采用下,前台和厨房的整合,使得承包户的工作更为便捷,也使得窗口女工的各项活动都在“窗口”中被呈现。她们的行为通过生产服务活动参与逐渐与食堂的要求相一致,食堂的承包体制、赶工游戏以及管理者与顾客的双层监督共同促成了这一结果;而对于勤杂女工而言,她们处于工作空间的边缘和分工等级的底层,其多重身份在工作场所中不断被强调和固化,同时女性的附属地位和没有“文化”的自我污名化阻碍了她们在工作场所中寻找新定位的可能。下文就将通过图 2的路径详细介绍这两种不同的认同机制如何作用与体现。

|

图 2 两种认同机制研究思路导图 Fig.2 Two Mechanisms of Labor Consent Production |

“赶工游戏”是布洛维“生产政治”理论中的重要概念,布氏指出,在垄断资本主义时期,工厂通过计件工资制度将工资等同于工作量,从而激发工人的工作热情并制造认同来掩盖专制控制。赶工游戏的作用不仅使得工作场所呈现出一片“欣欣向荣”的竞争工作状态,更使工厂得以减少直接管理成本,工人不需要管理人员外部监督;而且将努力工作内化为自己的目标。同时,原本的“工人—管理者”这一阶级对立关系再生产过程被“消除”,工人之间的竞争替代了对管理者的抗争,这在一定程度上钝化了工作场所的阶级对立并弱化了阶级形成的可能性,更有利于将宏叙事层面内的资本再生产和统治阶层的意识形态顺利实践、渗透于微叙事赶工游戏场景中。

诚然,食堂的生产活动就是一个鲜活的赶工游戏实践:因为承包户已经向食堂经营公司逐月缴纳一定比例的收益(或固定租金),为了在此基础上获得更高的收益,承包户们尽可能地延长自我的生产时间,压缩生活空间,付出更多的劳动。例如,十二食堂排骨饭窗口的夫妻俩为了节省时间,常常端着碗一边干活一边解决三餐,承包户还会通过争相吆喝来在获得更多顾客。由此,食堂成为了一个“赶工竞技场”,其中的“赶工游戏”不仅促进了食堂生产效率的提升,并制造游戏参与者的满足感、营造了场所的紧张感。在员工体力精力的快速损耗下,认同感掩盖了异常快速的资本循环。最终,外在(制度)结构化转包体制的内化过程将这一制度合法化。

5.1.2 层层转包下利益分割:风险向下转移与收益向上流动南师大仙林校区的食堂主要由三家公司承包经营:四和公司、俏江南和随园山庄。餐饮公司通过竞标来获得学校的承包权,然后再将不同的窗口承包给个体户,收取租金或者收益配额。这种层层转包的用工体制体现资本生产的自由剥夺意志——通过转包体制将经营风险向下转移而使收益向上流动。

学校招标并与承包公司签订合同,保证了自身的租金受益,同时最大程度减少了管理成本。而承包公司将窗口再次承包给个体户,以租金或营业额百分比的形式收取费用,也保证了公司自己的盈利,最终承包户则承担了所有的经营风险。以北区二楼为例,偌大一家承包公司在这一个餐厅只有6名雇佣员工,其它全部为承包个体户。“我们这家瓦罐汤,夏天生意很不好,汤水吗,学生夏天都不爱喝热汤。我们看情况能赚一点就做下去,赚不了赔了就会走(访谈记录20150326A)。”十二食堂这家承包户一学期经营如果亏损,就会自动离开,窗口会立刻被承包公司自动转包给其他个体户,公司并没有实质上的损失。与此同时承包户内部存在进一步的工作关系分化,除承包小老板外一部分女工为了辅助亲人参与食堂工作,她们更为看重亲人的义务或情感回报。另一部分女工被雇佣进入工作场所,薪资更加微薄,她们不需要直接承担经营风险,但却要承担经营风险带来的高失业可能性,因为一旦承包户亏损离开,她们也就旋即失去工作,且无法获得任何保障。这部分女工无疑是转包体制层层盘剥的终极对象,她们是赶工游戏最直接的参与者,承受最高的劳动强度的同时,也要承担亏本带来的失业压力。由此,承包体制通过赋予窗口女工获得收益的门径或者增加失业的压力,迫使她们拼命劳作,这一外部结构化的制度的内化确保了资本循环最大化的实践需求。

5.1.3 管理者与顾客的共同监督承包体制下的认同制造并不能完全保证员工的自觉行为,追求利益的最大化和工作的高强度不可避免地带来不规范生产行为和懈怠情绪。因此,食堂须通过显性和隐形双重监督使工作场所管理机制运转畅行、完整:

显性的监督方式包括人工监督和摄像机监督。高校食堂为了保证学生饮食健康,指定了高标准卫生准则,但员工为了减少工作量可能出现不完全按标准工作的情形。因此,餐饮公司和学校共同组织人力,定期检查员工的卫生保障工作。“我们的工作大部分都是放在卫生上了,锅碗每天都要清洗几遍,菜上午买一次,下午买一次,保证新鲜,学校三天两头来查一次,查不合格就会罚款,你卫生搞得太差你也就别想在这儿干了”(访谈记录20150614B)。同时,食堂的交易必须全部由校园卡完成,这一方面可以减少现金交易带来的不卫生情况,一方面利于公司对承包户利润的有效掌握,从而抽取营业额。个体会为了少缴纳营业额,常常偷偷收取现金,承包公司便在食堂安装摄像头,全方位杜绝承包户私收现金的情况。以至于当学生迫于没有带饭卡希望支付现金时,员工会指着摄像头说“我们不敢收”。

而隐性的监督则来自顾客。庞大的用餐人数,使员工需要长时间的准备活动来应付服务需求,而相对集中的用餐时间强制员工们消除懈怠情绪。“学生总是很急啊,其实我们做面条已经很快了,但是他看到别人拿到吃的,自己还没拿到,就会催就会急,我们真的是要反应快,手脚快,哪里敢放慢速度哦”(录音,为转录)根本无法休息。员工为适应学校的日程并不能享受周末,面对持续高强度的工作,新员工常常会抱怨,而老员工只是轻松一句“习惯就好”。

5.2 勤杂女工:另一条身份产生过程与窗口女工不同的是,勤杂女工的工作强度低、工作时间短,她们甚至可以在上班时休息聊天,即便在饭点最忙碌的时刻,也只需站在收残处倒餐盘。在工作场所,她们并没有被完全纳入高强度的赶工游戏中,但勤杂女工的认同心态更强烈地体现在“我们只能做做这样的活”这样的话语中,她们对自己的身份更为敏感,而这种身份感反向建构并强化了勤杂女工在工作场所自我污名化的意识。不可否认,勤杂女工的再生产,进一步刺激承包女工的自我价值认同和紧迫感,最终强化了赶工游戏的双重效用,既服务于资本再生产的需求,也是确保了赶工游戏对于她们身份认定的合法性。

5.2.1 多重身份与阶层固化勤杂女工大多来自较为贫困的农村地区,务农、照顾子女是她们原本的工作,当踏入工作场所时,原有的农民或母亲的身份并为被剥离,用工场所重塑了她们新的劳动身份。从一个女工的话语中,我们不难看到她们基于城乡、性别、受教育程度差异的自我认识,并将其带入工作场所中,形塑了她们挥之不去的“底层意识”。农民和工人的双重身份,在农民工研究中已经得到了充分的讨论,农民的身份阻碍其成为工人的无产阶级化过程[22, 23],也模糊了他们作为城市居民的身份认同[24, 25]。而大学食堂这一特殊的工作场所,不仅需要女工做家务活的惯习,来处理勤杂工作,同时将女工置于高等教育体制环境中,凸显出她们对于文化教育的自卑,籍此建构、彰显文化暴力的合法性语境。随着她们在食堂分工等级结构中边缘性的工作地位不断被再生产,被构身份的自我认同不断被强化,驱使勤杂女工认同这一文化暴力的合法性。固然,这一过程使得勤杂女工在有别于窗口女工的认同过程,这一差异(gap)及其社会地位分化维护、强化了承包制度、雇佣制度的合法性,确保资本循环的顺畅实践,必然被固化于这一工作场所资本循环的链条之中。

5.2.2 被迫离家的附属体访谈中的这些勤杂女工大多来自农村,在外出务工之前承担照顾孩子,操持家务,服侍公婆的传统工作,孩子离家上学或工作是这部分女工走进工作场所的重要契机,“孩子结婚了,家里活少,我可以出来玩玩了(访谈记录20150316B)”“孩子长大了,念书,就不要我整天呆在家里照顾他了(访谈记录20150316A)”,家庭结构的变化释放了中年女性的劳动力,虽然这也意味着将新的家务工作转移到年轻媳妇身上,但无疑卸下了“婆婆”们的担子。或怀着农村老无所依的压力,或为了承担子女升学后更大的经济负担,她们走进工作场所;但都她们没有脱去父权家庭的附属者身份,女工们工作的目的在于避免成为家庭的闲置劳动力。这阻碍了她们在工作中建立新的上升型身份,边缘化的工作状态也进一步打消了她们超越被构自我的积极性。

勤杂女工们的丈夫大多也从农村外出打工,从事一些较为辛苦的体力劳动,“我们当然没有丈夫挣的多,男人有体力嘛!(访谈记录20150327A)”,女工对自身劳动性质的定义即为“体力”,更进一步,女性没有男性的“体力”,使她们无法从事艰苦的户外运输、搬运等等工作,就自然地被分配去做“杂活”,自然的处于劳动分工的最低端。这样的逻辑是食堂勤杂女工普遍认同的,逻辑的本质在于劳动的“体力性”定义,而缺乏教育的劣势则进一步强化了女工们的对被构身份的认同和文化暴力合法化的遵从。

5.2.3 对文化暴力的屈从:我们没有“文化”当勤杂女工走进工作场所后,她们的女性身份感并没有因为参与经济生产而上升,反而增化自我污名暗示,甚至潜移默化为意识行为变异[26]。在食堂这个为高校师生服务的特殊工作场所,另一个因素也强势参与到再造“底层认同”的过程,即女工口中常常出现的“我们没有文化(访谈记录20150316A&B)”。

在法国社会学家布迪厄的文化资本理论中,文化作为一种符号象征资本,是决定现代社会等级结构的重要因素,文化资本通过间接方式与经济资本相互转化,并与社会意识形态霸权和话语暴力结合在一起,是资本主义支配方式之一[27]。现代社会的教育体制,就是暴力话语下,将文化“符号化”、将教育等同于学历和证书。在这一过程中,文化资本的拥有量将社会个体分为多个等级,生产出社会阶级结构和支配体系。而语言暴力,恰恰起到了使这个等级结构更加稳定的作用。“进名校,好学历,好前途”在这种话语作用下,文化资本的缺乏铸就底层工人被排斥和边缘化,同时自身也被迫或主动接受这套话语体系,继而无奈的认识到这一区隔,从而更加驯顺地从事被削弱价值的“体力劳动”。

勤杂女工所说的“没有文化”和“性别”一起已经成为了她们身份认同中的一环。因为没有受过教育,她们认为自己不善言辞,没有窗口女工那样的见识,“啊呀,我不会说话,要不你找里面的人吧(指窗口女工)(访谈记录20150327A)。”同时没有窗口女工的能力和技巧的,也自然没有奢望跟她们挣一样多的收入。与窗口女工不同的是,勤杂女工更倾向于将面临的糟糕的工作环境和收益归结于自我污名化的必然结果:“是啊,像你们大学生,工资肯定比我们高多了啊。现在都要有文化的人,都要年轻人,我们没文化,男的还有点体力,我们也就打打这种工了。有文化就好很多,我们村一个女孩子,据说在镇江教英语,一个月就能挣万把块哩(访谈记录20150316A)。”

在这些女工的眼里,她们所服务的大学生才是有前途有未来的,因此她们只能寄希望于自己的孩子能够念好书,读上好的学校,将来出人头地。籍此,她们早已将自己定义为牺牲的一代,任劳任怨地在条件差、工资低的工作岗位上为后代积累经济资本,试图在代际间完成文化资本的转化,以创造更多的物质财富。可是采访的女工中,大部分人的子女仍旧走上了打工的岗位,有的在理发店做学徒,有的走上了建筑工地,文化资本在底层人群的积累过程显得更为漫长和艰辛。从女工个体而言,她们在文化资本的话语暴力下,将自己定义为没有文化、没有前途的底层,从而自觉地认同在劳动分工中被构的边缘化位置。但是不幸的是,从阶层流动而言,一方面文化资本积累的难度使她们的后代一开始就已经“输在了起跑线上”,而话语暴力的不断产生,则再造着一代又一代的认同的神话。

6 结论:高校食堂底层女工的塑造在初步调研的基础上,本文构建了一个工作场所的社会关系框架:比较两种类型女工的差异性,从中分析她们产生工作认同的两种不同方式。首先,窗口女工由于大部分为承包体制下的员工,她们在食堂层层转包的体制下必须自负盈亏,在食堂转包体制与承包户内部雇佣关系的作用下,窗口女工实际上成为了经营风险转嫁中的受害者。而食堂的赶工游戏同时将窗口女工推向了最为忙碌的工作循环中去,她们为了创造更多的收益,或者不至于亏本丢掉工作,不得不延长自己的工作时间,压缩生活空间来追求利益最大化,这样的赶工游戏使女工在日复一日的辛勤工作中逐渐习惯并认同了这样的生活和工作方式,以食堂资本循环再生的目标为目标。食堂承包制工人的抗争与懈怠由外部监督机制化解,首先是经理和摄像头的监督,减少了员工不符合管理规定的行为,而顾客需求,迫使员工更快更好地完成工作。

勤杂女工工作于忙碌的前台和厨房循环边缘,工作相对轻松,但生活条件较差,薪资低,处于分工等级体系的底部,她们对于工作的认同感,大多来自进入工作场所之前的身份形构。这些女工大多来自农村,由于家庭结构的变化(子女上学、成婚等),成为家庭闲置劳动力,但为了创造可见的经济收入,在中年甚至老年走进工作场所。勤杂女工在工作中没有褪去自己过往的身份影响,她们作为父权家庭的附属体,为丈夫、孩子、家庭贡献力量的信念,远远强于在工作中发现自我价值的信念。她们同样生活在现代社会的文化暴力中,没有文化等同于没有能力获得舒适的生活,再这样的语境中,女工的劳动价值被社会贬低,使她们更难通过参与工作重塑原有的社会身份建构范式,获得新的自我。

不可否认,本文提出的两种机制存在互构性:在此案例中,承包制下的再雇佣女工就受到这两种机制的双重压迫;而在不同的场所语境里,两种机制共同作用的程度也会有强弱之分。但本文的核心旨在揭示资本循环通过两种认同机制制造了女工群体的“差异性”,这一差异机制不仅将工人纳入自身的资本生产中,也稳固了工作场所的分工等级,创造了资本剥削的空间[28-30]。与此同时,在食堂的微观工作场所的探究中,我们发现承包体制的采用给了员工再造工作空间的可能,承包户们在压缩工作空间提高工作效率的目标驱使下,将厨房与前台整合,成为一个个功能齐全的赶工竞技场。承包体制越灵活的餐厅,这一“窗口”空间的集约性往往越强,而与之相对应的后厨和用餐处则更为边缘化。在这一窗口空间的再造中,工作等级的差异性实则被进一步深化。集约的窗口空间象征了赶工、收益,而边缘的其它空间则象征打杂、底层,工作场所不再是单纯的物质空间,而是被划分和区隔的意义空间meaningful space(见Harvey 2006)[31],是资本不断制造差异以实现其增值目的的空间。透过这一视角,我们可以进一步解读空间(场所)在结构性力量中的参与作用。由此,本文提出两点未来进一步研究的方向,一是微观场所的政治经学分析,解读与解释社会结构性话语如何隐蔽地影响个体。二是社会—空间双重机制研究,促进空间规律研究与社会关系、社会生产研究的对话。

| [1] | 沈原. 社会转型与工人阶级的再形成[J]. 社会学研究, 2006(2): 13-36. [Shen Yuan. The social transformation and reformation of Chinese working class[J]. Sociological Study, 2006(2): 13-36. ] |

| [2] | Marx K, Ernest M, Ben F. Capital: A Critique of Political Economy[M]. London: Penguin, 1976: 1-1152. |

| [3] | Braverman H. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century[M]. New York: New York University Press, 1998: 1-338. |

| [4] | Burawoy M. Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1979: 1-268. |

| [5] | 谢富胜, 宋宪萍. 资本主义劳动过程研究——从缺失到复兴[J]. 马克思主义研究, 2011(10): 74-83. [Xie Fusheng, Song Xianping. The study of capital labor process theory: From deficiency to renaissance[J]. The Study of Marxism, 2011(10): 74-83. ] |

| [6] | 童根兴. 共识型工人的生产——从新制度主义框架看布洛维的《制造共识》[J]. 社会学研究, 2005(1): 224-231. [Tong Genxing. Making consent workers: A review of Burawoy's Manufacturing Consent from a perspective of the new institutional economic sociology[J]. Sociological Study, 2005(1): 224-231. ] |

| [7] | Czarniawska B. On time, space, and action nets[J]. Organization, 2004, 11(6): 773-791. DOI:10.1177/1350508404047251 |

| [8] | Bélanger J, Edwards P. The nature of front-line service work: Distinctive features and continuity in the employment relationship[J]. Work, Employment & Society, 2013, 27(3): 433-450. |

| [9] | Thursfield D. Resistance to teamworking in a UK research and development laboratory[J]. Work, Employment & Society, 2015, 29(6): 989-1006. |

| [10] | Hyman R. Strategy or structure? Capital, labour and control[J]. Work, Employment & Society, 1987, 1(1): 25-55. |

| [11] | Knights D, Willmott H. Power and subjectivity at work: From degradation to subjugation in social relations[J]. Sociology, 1989, 23(4): 535-558. DOI:10.1177/0038038589023004003 |

| [12] | Burawoy M, Blum J A, George S, et al. Global ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World[M]. California: University of California Press, 2000: 1-410. |

| [13] | Blecher M J. Hegemony and workers' politics in China[J]. The China Quarterly, 2002(170): 283-303. |

| [14] | Lee C K. Engendering the worlds of labor: Women workers, labor markets, and production politics in the South China economic miracle[J]. American Sociological Review, 1995, 60: 378-397. DOI:10.2307/2096420 |

| [15] | Crowley M. Gender, the labor process and dignity at work[J]. Social forces, 2013, 91(4): 1209-1238. DOI:10.1093/sf/sot042 |

| [16] | Batnitzky A, McDowell L, Dyer S. A middle class global mobility? The working lives of Indian men in a west London hotel[J]. Global Networks, 2008, 8(1): 51-70. |

| [17] | McDowell L, Batnitzky A, Dyer S. Division, segmentation, and interpellation: The embodied labors of migrant workers in a Greater London hotel[J]. Economic Geography, 2007, 83(1): 1-25. |

| [18] | Pratt G, Hanson S. Gender, class, and space[J]. Environment and Planning D, Society and Space, 1988, 6(1): 15-35. DOI:10.1068/d060015 |

| [19] | Ward K, Fagan C, McDowell L, et al. Living and working in urban working class communities[J]. Geoforum, 2007, 38(2): 312-325. DOI:10.1016/j.geoforum.2006.05.003 |

| [20] | Domosh M. Commentary on "The lives of others: Body work, the production of difference, and labor geographies"[J]. Economic Geography, 2015, 91(1): 25-28. DOI:10.1111/ecge.2015.91.issue-1 |

| [21] | McDowell L. Reconfigurations of gender and class relations: Class differences, class condescension and the changing place of class relations[J]. Antipode, 2006, 38(4): 825-850. DOI:10.1111/anti.2006.38.issue-4 |

| [22] | Valentine G. Theorizing and researching intersectionality: A challenge for feminist geography[J]. The professional geographer, 2007, 59(1): 10-21. DOI:10.1111/j.1467-9272.2007.00587.x |

| [23] | 潘毅, 卢晖临, 严海蓉, 等. 农民工:未完成的无产阶级化[J]. 开放时代, 2009(6): 5-35. [Pan Yi, Lu Huilin, Yan Hairong, et al. The peasant-turned workers: Their incomplete proletariatization[J]. Open Times, 2009(6): 5-35. ] |

| [24] | 陈映芳. "农民工":制度安排与身份认同[J]. 社会学研究, 2005(3): 119-132. [Chen Yingfang. "Peasant-labor": System and identity[J]. Sociological Study, 2005(3): 119-132. ] |

| [25] | 彭远春. 论农民工身份认同及其影响因素——对武汉市杨园社区餐饮服务员的调查分析[J]. 人口研究, 2007, 31(2): 81-90. [Peng Yuanchun. Factors affecting identity of the peasant migrant workers: A case study of catering workers in Wuhan Yangyuan community[J]. Population Research, 2007, 31(2): 81-90. ] |

| [26] | 许传新. 新生代农民工的身份认同及影响因素分析[J]. 学术探索, 2007(3): 58-62. [Xu Chuanxin. Identification of the new peasantworkers and the hindrances concerned[J]. Academic Research, 2007(3): 58-62. ] |

| [27] | Mani A, Mullainathan S, Shafir E, et al. Poverty impedes cognitive function[J]. Science, 2013, 341(6149): 976-980. DOI:10.1126/science.1238041 |

| [28] | Bourdieu P. The forms of Capital[M] // Imre S, Timothy K. Cultural Theory: An Anthology[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010:81-91. |

| [29] | Slater T. Planetary rent gaps[J]. Antipode, 2015: 1-15. |

| [30] | Harvey D. A Brief History of Neoliberalism[M]. Oxford: Oxford University Press, 2005: 1-40. |

| [31] | Smith N. Toward a theory of gentrification a back to the city movement by capital, not people[J]. Journal of the American Planning Association, 1979, 45(4): 538-548. DOI:10.1080/01944367908977002 |

| [32] | Harvey D. Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development[M]. Heidelberg: Franz Steiner Verlag, 2005: 93-118. |