2. 吉林大学珠海学院旅游管理系, 珠海 519041;

3. 华南师范大学地理科学学院 510631

2. Department of Tourism, Zhuhai College of Jilin University, Zhuhai 519041, China;

3. School of Geography Science, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

旅游饮食消费①是指旅游者在旅游过程中对各类食物消费的总和,其中最主要的部分是旅游者对目的地当地食物的消费[1]。从经济的角度来看,饮食消费作为游客在旅游目的地必须进行的活动,游客的餐饮消费占旅游总花费的近三分之一[2]。同时,游客的饮食消费对于拉动当地居民就业,扩大餐饮行业规模,优化产业结构发挥了重要作用[3]。正因为此,世界上很多地区和国家都将当地的美食作为重要的旅游资源进行开发,国内也有很多地区试图通过举办各类美食节庆活动来吸引游客并借此进行旅游宣传[4-7]。

从文化的角度来看,旅游者饮食消费被认为是夹杂着各种情景的社会实践活动,它不仅是满足基本需要的行为,也是与他者进行社会文化互动的方式[8]。在旅游六要素“食、住、行、游、购、娱”中,旅游饮食是游客的首要基本需求,与旅游住宿和旅游交通构成了旅游活动最基础的部分[9];同时,饮食消费也是旅游体验的重要组成部分,且饮食消费行为本身涉及视觉、嗅觉和味觉等多重感官体验。然而长期以来,旅游研究主要集中在游客的视觉体验部分,Urry在其代表作The Tourist Gaze第二版中指出多重感官研究对理解全球游客体验的重要性,并强调从整体感知景观(sensescapes)的必要性[10]。基于此,本研究的目的在于结合实证分析旅游者饮食消费行为的影响因素,并在此基础上进一步探讨旅游者的饮食消费体验。

2 文献综述饮食消费作为旅游过程中一项至关重要的内容,但长期以来并未受到旅游学术研究的关注[11]。这种忽略与以往对旅游饮食存在的偏见有关,传统观念认为饮食活动只是游客在旅游过程中的一项基础性消费,是满足游客基本需要的行为。而近年来,随着国外以旅游饮食为主题的学术研究大量出现,这种传统偏见也逐渐发生改变,旅游饮食消费逐渐成为国外学术关注的热点。纵观国外学者在旅游饮食方面的研究,其研究内容主要集中在旅游目的地饮食资源与旅游地的关系[11-14]、旅游者的饮食消费行为等领域[15, 16]。

旅游者的饮食消费行为是国外在该领域的研究重点,国外大量的研究对旅游者的饮食消费行为及其影响因素进行了集中探讨[17-23]。Kim等人运用扎根理论的方法探讨了影响旅游者对当地饮食消费的因素,研究发现“动机因素”、“个体的人口统计学因素”和“心理因素”是影响旅游当地饮食消费的三个重要因素,并提出旅游目的地饮食消费的模型[17]。Mak等人的研究发现,文化与宗教、个体的人口统计学特征、个人的食物偏好、曝光效应以及动机等因素对旅游者的饮食消费影响较大,且这些因素内部之间也存在一定的相关性[18]。

尽管国外在旅游者饮食消费行为及其影响因素领域的研究较多,但不同的学者基于不同的研究方法与研究案例,得出的研究结论也不尽相同。

此外,从旅游体验的角度探讨旅游者的饮食消费也是国外学术关注的焦点之一。Quan和Wang从旅游体验的角度提出旅游饮食消费可以从旅游者的高峰体验(peak touristic experience)和支持性体验(supporting consumer experience)②两方面进行理解。支持性体验主要是指饮食消费只是满足旅游者生理基本需要的行为,为其他旅游活动提供支持。当旅游饮食体验作为高峰体验时,它强调的是目的地独特的美食带给旅游者心理与精神上的愉悦感;事实上,高峰体验与支持性体验是一个有机整体,只是将其从概念上进行区分[24]。Quan和Wang提出的支持性体验与高峰体验概念为理解旅游者的饮食消费体验提供了新的视角,Mkono等人基于津巴布韦维多利亚瀑布城的案例研究,验证了Quan与Wang的概念模型具有很好的解释性[25]。

反观国内在旅游饮食方面的研究,多数研究集中在旅游者的餐饮感知、饮食文化资源的开发、美食节庆活动的感知与满意度等方面[26-28];虽有少数几篇文章涉及游客饮食消费行为[29-31];但总体上看,国内对旅游者饮食消费行为及体验的实证性研究较少,与国外在该领域的研究相比,国内研究在理论深度方面也有待加强。基于此,本文以成都作为案例地,分析国内旅游者跨地方的饮食消费的影响因素;并在此基础上结合Quan和Wang提出的概念模型探讨旅游者的饮食体验;以期丰富国内在该领域的研究,并为目的地的餐饮经营提供有益参考。

3 研究设计与案例地 3.1 研究方法本文采用定量与定性结合的研究方法。定量研究方法主要指问卷调查与测量量表,问卷调查和量表测量是目前国内外旅游消费行为研究的主要方法和途径[31];本研究主要通过问卷调查和量表测量来研究影响旅游者饮食消费行为的因素。为深入分析游客的饮食消费体验,本文进一步采用网络民族志的方法进行定性研究,网络民族志(netnography)作为人类学民族志的一个分支,最早由Kozinets在20世纪90年代提出,他指出网络民族志是一种通过在线网络收集相关资料来分析个体行为的定性研究方法,网络民族志的兴起源于互联网所提供的多元互动的网络空间(cyberspace)和超文本(hypertext)的发展,与之相类似的研究方法还有虚拟民族志(Virtual Ethnography)与赛博人类学(Cyberethnography)[32]。与传统的田野民族志相比,网络民族志具有方便快捷与所需成本低的优势,但也存在不能判别网络信息生产者的真实身份以及信息真实性的缺点[33]。

3.2 研究步骤首先,在借鉴已有研究的基础上进行问卷设计,问卷内容主要包括三部分:第一部分是影响游客饮食消费因素的量表,在借鉴以往的文献基础上筛选出18项可能会影响游客饮食消费的因素,每个因素根据李克特(R.A.Likert)5分法进行分级,从1到5分别代表从“非常不重要”到“非常重要”五个等级;第二部分是游客在成都饮食消费的情况,主要包括游客的饮食消费的地点、满意度等内容;第三部分为游客基本资料和人口学特征,包括客源地、性别、年龄等信息。

将设计好的问卷在正式发放之前进行预调查,根据预调查的结果对问卷中的部分内容进行修正,并确定问卷的最终版本。问卷采用现场随机发放的形式,问卷的发放时间为2015年“十一”黄金周期间,发放地点主要集中在外来游客较多的锦里、宽窄巷子和春熙路唐宋美食街等地。本次共发放问卷360份,回收有效问卷340份,有效率为94%;随后将问卷数据录入到SPSS17.0软件,并采用因子分析法对数据进行分析;通过因子分析从众多影响游客饮食消费的因素中提取因子。

在对旅游者饮食消费行为进行量化研究的基础之上,进一步运用网络民族志的方法来分析游客的饮食消费体验,具体的过程主要分四个步骤:第一,选取成都两个最受外来游客青睐的旅游饮食消费点:锦里小吃一条街与宽窄巷子。第二,通过网络检索收集与这两个地点有关的游客日志,本次收集的网络资料主要来源于旅游互助平台——蚂蜂窝。第三,对收集到的资料进行反复阅读,筛选出与游客饮食消费行为有关的文本,并对其进行开放性编码。最后,将编码好的数据进行词频分析,并将词频分析得出的关键词根据主题进行分类。

3.3 研究案例地概况成都位于中国西南地区最大平原——成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富,自古就有“天府之国”的美誉。成都作为中国知名的美食文化名城以其独特的美食资源而享誉国内外,有“吃在中国,味在成都”的称号。成都是川菜文化最重要的发源地,同时也是联合国教科文组织授予的亚洲首个“美食之都”。另一方面,成都也是国内外知名的旅游城市,近年来,成都获得过“全球十大快速成长旅游目的地”、“世界最值得旅游城市”、“中国最佳旅游城市”、“中国旅行目的地排行榜”榜首、“世界优秀旅游目的地中心”等城市荣誉。据相关的统计数据显示,2015年成都“十一”黄金周期间共接待游客1158.8万人次,同比增长3.1%;实现旅游收入首次超过百亿元,达105.46亿元,同比增长21.7%,旅游收入已经成为成都的重要支柱产业③。同时作为美食之都,2013年成都餐饮业零售额达478.4亿元,其中外来游客的饮食消费占很大一部分④。

4 研究发现 4.1 旅游者的基本情况从性别上看,男性游客占48.2%,女性游客占51.8%,样本的性别比例基本平衡;从年龄结构看,处于18—25岁和26—35岁两个年龄阶段的游客所占比例偏大,分别占44.1%和24.7%,55岁以上年龄段的游客较少,仅占4.1%;从客源地来看,游客主要来自四川周边省份及中部地区,分别占游客总数的22.4%和20.3%,其次来自珠三角地区和长三角地区的游客分别占12.1%和11.1%;从游客的学历构成来看,54.7%的游客拥有本科学历,说明本次调查游客学历层次较高。

从旅游者的饮食消费的空间来看,有78.8%的旅游者倾向于选择“本地特色餐馆”;有71.5%的旅游者会选择当地的小吃街进行消费;而只有15.3%的旅游者表示会选择连锁快餐店进行消费。另外,从旅游者对成都饮食的满意度上来看,以5分计,游客对成都的饮食满意度均值为3.91,说明大部分游客对成都的饮食具有较高的满意度。

4.2 旅游者饮食消费行为的影响因素分析采用SPSS17.0统计分析软件对原始数据进行探索性因子分析,具体分析步骤如下:

首先,由表 1可知,巴特勒球形检验值为711.890,自由度在91的条件下和0.000水平上达到显著水平,说明旅游者饮食消费影响描述项的相关矩阵间存在公因子,适合进行因子分析;同时,KMO值为0.783,大于0.7,说明做因子分析的效果较好。其次,对原始描述项中的所有因子进行共同度检验,对于共同度小于0.4的描述项进行剔除,以提高因子分析的结果。然后,采用主成分提取的方法提取公因子并进行方差最大化旋转,在因子提取中依据特征值大于1的原则,共提取出4个公因子,这4个公因子的累积解释方差达到61.256%,即提取出的4个公因子解释了总变量的61.256%。最后,根据每个公因子包含的高载荷评价指标的意义给因子命名,以解释公因子所呈现的信息;提取出来的4个公因子分别命名为“文化象征”、“基本需求”、“人际关系”和“健康考虑”。

| 表 1 旅游饮食消费影响因素的因子分析 Tab.1 The Results of EFA for Factors Influencing Tourist Food Consumption |

为进一步探讨旅游者的人口统计学因素对旅游者饮食消费的影响,本文采用单因素方差的方法来检验“文化象征”、“基本需求”等因子在个体上的表现差异。结果发现,各项影响因子在性别、年龄上表现出较大差异(表 2)。首先,在性别上,女性游客更注重与饮食消费相关的文化体验,强调食物的新奇独特性;而男性游客受“人际关系”因素的影响更明显。同时,“基本需求”与“健康考虑”等因素在年龄上也表现出较大差异性,年龄越大的游客更注重旅游饮食消费的环境与服务态度以及食物的健康营养性等因素,这与日常的饮食消费行为是相吻合的,也与西方很多学者早期的研究是一致的[34]。

| 表 2 单因子方差分析结果 Tab.2 Results of One-way ANOVA |

不同的消费行为必然导致不同的体验结果,而行为背后的影响因素是否也与体验结果存在一定的关联性;因此,为进一步探讨旅游者的饮食消费行为的影响因素与旅游者饮食消费体验之间的关系,通过对收集到的网络文本进行词频分析,并结合Quan和Wang提出的旅游饮食体验概念模型,得出表 3。

| 表 3 网络文本分析结果 Tab.3 The Results of Network Text Analysis |

作为支持性体验时,旅游者把饮食消费作为满足基本生理的需要的行为,是一种日常生活的延伸,且旅游者更强调的是一种感官体验。通过表 3可以看出,“味道”、“吃不惯”、“害怕”等关键词代表了部分游客将目的地饮食体验作为一种支持性体验;且这种体验更多地受到“用餐环境”、“价格”、“干净”、“营养”等“基本需求”与“健康考虑”的影响。此外,部分游客对当地的饮食并没有表现出很高的热情,尤其是当旅游者对当地的食物产生不适应或不满时,常常会对当地的食物产生抱怨,并通常会将当地的食物与以往熟悉的食物进行比较,进而对以往熟悉的食物产生怀念情绪,这种怀念的情绪也正说明了旅游者将目的地饮食体验作为日常生活的延伸。

已经很晚,但人超多,吃了一顿正宗的四川火锅,但对我个人而言,涮品很好,但蘸料真心吃不惯,超怀念北方芝麻酱蘸料。

——小雪⑤

另一方面,在某些情况下,“害怕”、“不敢尝试”等关键词也说明了部分旅游者对于当地的陌生的食物产生不安感,以至害怕尝试新的食物,即表现出食物恐新症倾向(neophobia)[35]。

这次来成都吃了很多很好吃的,但是呢,看着到处都有卖的兔头,看着就有点恐怖,实在是不敢尝试这玩意儿。

——Elena

Giddens指出,熟悉的日常生活给予人一种“本体的安全感”(ontological security),这种安全感给人放松、舒适;同时,日常的生活也需要一定程度的变化,饮食作为最日常的行为也是如此[36]。只是旅游饮食是被放置在一个与日常完全不同的环境中,旅游者一方面希望能获得比日常更好的饮食体验,但这种体验又不能过度偏离日常的饮食,当目的地的饮食脱离了自己的舒适区(comfortable zone),目的地的饮食反而可能会对旅游者的饮食体验产生负面影响,即旅游目的地的饮食可能成为旅游者进行旅游的障碍物。因此,目的地的饮食生产者有必要为旅游者提供一个“饮食环境泡”(culinary environmental bubble),即在旅游目的地提供与游客日常生活相类似的饮食小环境,这个环境像气泡一样为游客在陌生的目的地提供保护[35]。

4.3.2 作为高峰体验的旅游饮食消费与作为日常生活延伸的支持性体验不同,高峰体验更强调的是对日常的颠覆与反转;马斯洛在《人性发展能够达到的境界》中对“高峰体验”进行描述,高峰体验是人最美好的时刻,在这一时刻,人们完全摆脱了恐惧、压抑和紧张,自我意识也随之消失,感到自己与外部世界完全融为一体[37];高峰体验更强调的是亚里士多德式的精神审美体验[38]。目的地的食物不仅能满足旅游者的生理基本需要,而且也能满足旅游者的猎奇心理及精神上的愉悦。“难忘”、“开心”、“有趣”等关键词反映出旅游者在目的地饮食消费过程中所获得的高峰体验;且这种体验更多的是来自当地食物的“新奇独特”、“地道”等文化特性,甚至当地食物独特的名称与制作方式也可成为旅游者的主要消费动机,而食物的味道成为次要因素。

夜游锦里,在那里尝试了很多的小吃,伤心凉面,钵钵鸡,三大炮……,与口味比起来,我更喜欢这些小吃新奇的叫法。

——天蓝蓝

看到了三大炮,算是成都的名小吃之一,其实吃是次要的,关键制作过程是一个精彩的表演,很有趣。

——大静子

其实,每位旅游者的旅游动机系统中都有一定程度的追新求异成分;在饮食上,人们不仅会对陌生的食物产生恐新症;也会对新奇独特的食物产生很强的好奇心,即所谓的食物追新性(neophilic)。对于远道而来的旅游者而言,目的地新奇独特的美食满足了其强烈的好奇心,并促使其在目的地的饮食消费行为成为一种超越日常的高峰体验,而这种体验也成为旅游者旅行中“美味的记忆”。

每个去成都的童鞋(同学)都必须去蜀九香吃一顿九宫格火锅啊,实在是吃的太爽了,……在我的味蕾上刻下了深深的印记啊,从此再也忘不掉那瞬间美味的记忆啊,那次以后再也没吃到过那么好吃的火锅啦!

——Kim

另一方面,“朋友”、“家人”、“分享”等关键词说明“人际关系”因素在旅游饮食体验中扮演了重要角色,在一定的情景中,较好的“人际关系”甚至能超越食物的味道、用餐环境等现实的因素,使饮食消费成为让人印象深刻的高峰体验。

人挤人那叫一个多呦!基本连吃的地方都木有。……味道都没有什么特别惊艳啦,一不小心还会蹭一身;但和朋友一起试吃的那种感觉还是很好很难忘。

——Hongdoututu

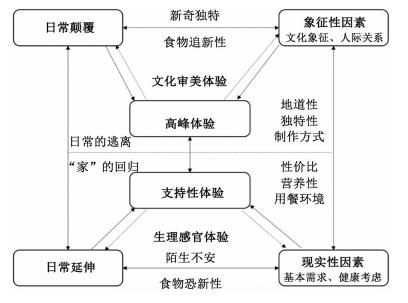

综上所述,一方面旅游饮食消费作为旅游者满足自我基本生理需求的必要活动,从这个角度上看,它是一种日常生活的延伸,但从另一方面看,旅游者通过品尝新奇独特的异域美食也可获得精神与文化上的满足,进而达到高层次的高峰体验。具体来说(图 1),作为支持性消费体验的旅游饮食消费更像是日常生活的延伸,游客在进行饮食消费的过程中更强调的是生理上的感官体验,受食物的性价比、营养性以及用餐环境等“基本需求”和“健康考虑”的影响较大,且这种基于日常生活延伸的体验极易受食物恐新症的干扰;另一方面,作为高峰体验的旅游饮食消费,旅游者主要通过饮食来获得一种文化审美与精神愉悦的体验,强调食物的原真性与独特性等象征性因素,作为日常生活的对立与颠覆,呈现出旅游者对食物追新求异的饮食心理特征。

|

图 1 旅游者饮食消费体验概念模型 Fig.1 The Conceptual Model of Tourist Food Experience |

事实上,高峰体验和支持性体验并非是两个非此即彼的对立面;相反,两者构成了旅游体验的两个方面,并存在相互依存和相互转化的关系。因此,对于旅游目的地的经营者而言,如何使得旅游者在旅游活动的过程中,既能获得感官上的满足又能够得到心理上与文化上的满足感,这是在进行旅游产品开发与经营过程中必须思考的问题[39]。

5 结论与讨论本文首先通过定量的研究方法,探讨了影响旅游者饮食消费行为的因素,通过因子分析得出“文化象征”、“基本需求”、“人际关系”和“健康考虑”四个影响因子,并且这些影响因子在旅游者的个体特征上表现出一定的差异性。在此基础上,结合Quan和Wang提出的旅游体验模型,并通过网络民族志的方法进一步分析了在具体的情境中旅游者的饮食消费体验。结果发现,旅游饮食消费既可以作为一种日常延伸的支持性体验,也可以成为旅游者高峰体验的一部分,这与西方以往的研究发现具有一致性;通过实证也说明了Quan和Wang的旅游体验模型对旅游者饮食消费体验具有较好的解释性。此外,研究发现作为支持性体验的旅游饮食消费更多地受到“基本需求”与“健康考虑”两方面因素的影响;而“文化象征”与“人际关系”对旅游饮食消费的高峰体验影响较大。

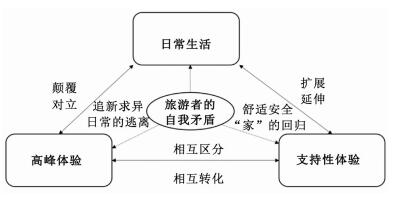

通过旅游者的饮食消费体验也可透视旅游者在整个旅游过程中的自我矛盾(图 2)。一方面旅游者具有追新求异的原始冲动,希望通过旅游来逃离重复与琐碎的日常生活,以期获得在异域的独特体验与感受,并期望将自我沉醉在异文化中以获得一种高峰体验;但另一方面,旅游者对异域的陌生也会感到不安与恐惧,尤其是在目的地的体验中遭受挫败时,旅游者又渴望获得日常的熟悉所赋予的安全感与舒适感,因此在旅游体验过程中旅游者通常会陷入一种自我矛盾之中,这种矛盾既源自于每个旅游者内心对琐碎日常的逃离与对“家”的回归,也源自于对独特的异域的向往以及对陌生异域的不安。事实上,这一矛盾不仅存在于旅游者的饮食消费体验,也存在于其他旅游体验活动中,如前往西双版纳旅游的游客,他们既希望体验富有当地特色的竹楼民居,但也担心缺乏现代设施的竹楼不能很好地满足现代生活的需要,因而旅游者很容易陷入一种自我矛盾的境地。但这两者之间也并非是完全对立两面,正如旅游者的饮食消费过程中支持性体验和高峰体验两者之间的关系,旅游者的自我矛盾亦是相互依存对立统一的关系。

|

图 2 体验视角下的旅游者的自我矛盾 Fig.2 Self-contradiction of Tourists in the Perspective of Experience |

作为探索性的实证研究,本文在研究过程中还存在一些缺陷,如在问卷的收集过程中,存在被调查者的年龄偏年轻化的问题;在探讨旅游者的饮食消费行为的影响因素时,对旅游者的文化与宗教背景以及个体的食物偏好等缺乏应有的考量;因此未来的研究也可尝试将这些因素纳入到考察的范围之内。另外,在全球化与地方化共同的作用下,旅游者的饮食消费行为又呈现出怎样的特征?旅游者的饮食消费与目的地其他产业(如农业)之间存在怎样的关系?旅游者的饮食消费体验的原真性如何?这些或许都将成为未来可研究的话题。

注释:

① 饮食消费,英文为“food consumption”,国内亦有学者翻译为“餐饮消费”,本文统一采用“饮食消费”。

② “supporting consumer experience”在国内也有学者翻译为“支撑性体验”,本文统一翻译为“支持性体验”。

③ 资料来源:http://www.cdta.gov.cn/web/zw_xx.aspx?moduleid=195&id=24270。

④ 资料来源:http://cdwb.newssc.org/html/2014-08/27/content_2105649.htm。

⑤ 本文所引用的话语均来自于收集到的网络文本,作者名字均为网络名,下同。

| [1] | Au N, Law R. Categorical classification of tourism dining[J]. Annals Tourism Research, 2002, 29(3): 819-833. DOI:10.1016/S0160-7383(01)00078-0 |

| [2] | Telfer D J, Wall G. Strengthening backward economic linkages: Local food purchasing by three Indonesian hotels[J]. Tourism Geographies, 2000, 2(4): 421-447. DOI:10.1080/146166800750035521 |

| [3] | 王灵恩, 成升魁, 李群绩, 等. 基于实证分析的拉萨市游客餐饮消费行为研究[J]. 资源科学, 2013, 35(4): 848-857. [Wang Lingen, Chen Shengkui, Li Qunji, et al. Tourist dining behavior in Lhasa city[J]. Resources Science, 2013, 35(4): 848-857. ] |

| [4] | Liang R D A, Chen S C, Tung W, et al. The influence of food expenditure on tourist response of festival tourism: Expenditure perspective[J]. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 2013, 14(4): 377-397. |

| [5] | Kim S Y, Eills A. Noodle production and consumption: From agriculture to food tourism in Japan[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(1): 151-167. DOI:10.1080/14616688.2014.978812 |

| [6] | Bessiere J. Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attraction in rural areas[J]. Sociologia Ruralis, 1998, 38(1): 21-34. DOI:10.1111/soru.1998.38.issue-1 |

| [7] | Son A, Xu H G. Religious food as a tourism attraction: The roles of Buddhist temple food in Western tourist experience[J]. Journal of Heritage Tourism, 2013, 8(2): 248-258. |

| [8] | Oosterveer P. Globalization and sustainable consumption of shrimp: Consumers and governance in the global space of flows[J]. International Journal of Consumer Studies, 2006, 30(5): 465-476. DOI:10.1111/ijc.2006.30.issue-5 |

| [9] | Kivela J, Crotts J C. Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2006, 30(3): 354-377. |

| [10] | Urry J. The Tourist Gaze (2nd ed)[M]. London: Sage Publications, 2002: 42-56. |

| [11] | Cohen E, Avieli N. Food in tourism attraction and impediment[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(4): 755-778. DOI:10.1016/j.annals.2004.02.003 |

| [12] | Green G P, Michael L D. Loclizing linkages for food and tourism: Culinary tourism as a community development strategy[J]. Journal of Community Development Society, 2009, 39(3): 145-158. |

| [13] | Jalis M H, Che D, Markwell K. Utilising local cuisine to market Malaysia as a tourist destination[J]. Procedia-Social and Behavioral Science, 2014, 144: 102-110. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.07.278 |

| [14] | Everett S. Production places or consumption spaces? The placemaking agency of food tourism in Ireland and Scotland[J]. Tourism Geographies, 2012, 14(4): 535-554. DOI:10.1080/14616688.2012.647321 |

| [15] | 蔡晓梅, 刘晨. 人文地理学视角下的国外饮食文化研究进展[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 36-41. [Cai Xiaomei, Liu Chen. Process in the foreign geographical food studies[J]. Human Grography, 2013, 28(5): 36-41. ] |

| [16] | 管婧婧. 国外美食与旅游研究述评:兼谈美食旅游概念泛化现象[J]. 旅游学刊, 2012, 27(10): 85-92. [Guan Jingjing. Review of gourmet abroad and tourism studies: Talking about the extensive phenomenon of the concept of gourmet travel[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(10): 85-92. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.10.011] |

| [17] | Kim Y G, Eves A, Scarles C. Building a model of local food consumption on trips and holidays: A ground theory approach[J]. International Journal of Hospitality Management, 2009, 28(3): 423-431. DOI:10.1016/j.ijhm.2008.11.005 |

| [18] | Mak A H N, Lumbers M, Eves A, et al. Factors influencing tourists' food consumption[J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31(3): 928-936. DOI:10.1016/j.ijhm.2011.10.012 |

| [19] | Chang R C Y, Kivela J, Mak A H N. Attributes that influence the evaluation of travel dining experience: When East meets West[J]. Tourism Management, 2011, 32(2): 307-316. DOI:10.1016/j.tourman.2010.02.009 |

| [20] | Kim Y G, Eves A, Scarles C. Empirical verification of a conceptual model of local food consumption at a tourist destination[J]. International Journal of Hospitality Management, 2013, 33(1): 484-489. |

| [21] | Mak A H N, Lumbers M, Eves A, et al. An application of the repertory grid method and generalized Procrustes analysis to investigate the motivational factors of tourists' food consumption[J]. International Journal of Hospitality Management, 2013, 35(2): 327-338. |

| [22] | Fox R. Reinventing the gastronomic identity of Croatian tourist destinations[J]. Hospitality Management, 2007, 26(3): 546-559. DOI:10.1016/j.ijhm.2006.03.001 |

| [23] | Mak A H N, Lumbers M, Eves A. Globalisation and food consumption in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 171-196. DOI:10.1016/j.annals.2011.05.010 |

| [24] | Quan S, Wang N. Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism[J]. Tourism Managenment, 2004, 25(3): 297-305. |

| [25] | Mkono M, Markwell K, Wilson E. Applying Quan and Wang's structural model of the tourist experience: A Zimbabwean netnography of food tourism[J]. Tourism Management Perspectives, 2013, 5(1): 68-74. |

| [26] | 韩国圣, 李辉, AlanL. 基于旅游与农业联系的游客餐饮感知研究:评价维度与联系机制[J]. 世界地理研究, 2015, 24(2): 158-166. [Han Guoshen, Li Hui, Alan Lew. Tourist perception on the destination food & beverage experience based on linkage between tourism and local agriculture[J]. World Regional Studies, 2015, 24(2): 158-166. ] |

| [27] | 张涛. 美食节感知质量及提升策略研究[J]. 旅游学刊, 2010, 25(12): 58-62. [Zhang Tao. A study on the effect of food tourism motivation on tourist satisfaction and behavioral intention[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(12): 58-62. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2010.12.009] |

| [28] | 蔡晓梅, 赖正均. 广州居民在外饮食消费行为的时空间特征研究[J]. 人文地理, 2008, 23(3): 79-84. [Cai Xiaomei, Lai Zhengjun. Spatio-temporal characteristic of the Guanzhou resident's consumption behavior in the non-home made food[J]. Human Grography, 2008, 23(3): 79-84. ] |

| [29] | 罗秋菊, 张安安. 国外商务游客的餐饮行为研究——以广交会国外采购商为例[J]. 旅游学刊, 2010, 25(7): 47-53. [Luo Qiuju, Zhang Anan. Study on food and beverage behavior of foreign business tourists[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(7): 47-53. ] |

| [30] | 蔡晓梅, 赖正均. 旅游者对广州饮食文化景观形成感知的实证研究[J]. 人文地理, 2007, 22(1): 63-66. [Cai Xiaomei, Lai Zhengjun. Empirical research on visitors of image perception for the landscape of food culture in Guanzhuo[J]. Human Grography, 2007, 22(1): 63-66. ] |

| [31] | 焦世泰. 基于因子分析的民族文化旅游演艺产品游客感知评价体系研究——以"印象刘三姐"实景演出为例[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 150-154. [Jiao Shitai. Research on the evaluation system of the tourist perception of ethnic cultural travel performing arts products based on factor analysis[J]. Human Grography, 2013, 28(1): 150-154. ] |

| [32] | Kozinets R V. On netnography: Initial reflections on consumer research in investigations of cyberculture[J]. Advances in Consumer Research, 1998, 25(1): 366-371. |

| [33] | Osman H, Johns N, Lugosi P. Commercial hospitality in destination experiences: McDonald's and tourists' consumption of space[J]. Tourism Management, 2014, 42(2): 238-247. |

| [34] | Olsen S O. Understanding the relationship between age and seafood consumption: The mediating role of attitude, health involvement and convenience[J]. Food Preference, 2003, 14(3): 199-209. DOI:10.1016/S0950-3293(02)00055-1 |

| [35] | Fischer C. Food, self and identity[J]. Social Science Information, 1988, 27(2): 275-292. DOI:10.1177/053901888027002005 |

| [36] | Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration[J]. Political Geography Quarterly, 1984, 5(11): 288-289. |

| [37] | 司艳宇. 高峰体验在旅游目的地促销口号中的作用[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2009, 27(4): 64-67. [Si Yanyu. Roles in action of peak experiences on the promotion of tourism destination[J]. Journal of Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management, 2009, 27(4): 64-67. ] |

| [38] | 谢彦君. 旅游体验研究——一种现象学视角的探讨[D]. 大连: 东北财经大学, 2005: 101. [Xie Yanjun. Study on Tourism Experience: On the Perspective of Phenomenology[D]. Dalian:Dongbei University of Finance and Economics, 2005:101.] |

| [39] | 厉新建. 旅游体验研究:进展与思考[J]. 旅游学刊, 2008, 23(6): 90-95. [Li Xinjian. Study on tourism experience: Process and pondering[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(6): 90-95. ] |