高速铁路以其输送能力强、速度快、安全舒适等明显优势,正引领全球交通运输的一场革命。高铁的建设运营对中国区域经济发展的影响力正逐步体现,学术界高度关注高铁如何影响区域经济发展的空间格局。目前研究多采用有无对比法[1-3]、GIS空间技术方法[3]、成本加权栅格法[4]等,测度某一高铁线路对沿线城市可达性的影响[5-9]。关于可达性的测算,多采用加权平均旅行时间、区位优势潜力模型、日常可达性指标[10, 11],并在此基础上使用引力模型分析高铁对区域空间经济联系的影响[12, 13],研究结果表明,高铁的开通可以提高城市间[6, 7, 8, 14]或区域间[5, 8]的可达性水平,进而增强城市间或区域间的经济联系。关于高铁的运营对区域空间格局的影响研究,主要从区域经济同城化和一体化、区域经济差异等方面展开分析,其分析已达成初步共识:高铁的开通运营会对城市空间格局产生影响[15, 16],会增强区域间经济联系、促进区域经济一体化[17, 18],使城市群发展由单中心转向多中心[19, 20],加强了长三角、珠三角、京津冀城市群的经济潜力[21, 22]。关于高铁对区域经济差异的影响的研究结论产生一定的分歧:高铁的运营一定程度上可以降低区域发展的差异[23],但是也有学者认为高铁的开通会增大区域发展差异,使得非沿线城市边缘化[24],或认为高铁运营对区域差异无影响[25]。

回顾文献可知现有研究有待推进:第一,由于中国高铁开通运营的时间较短、高铁线路的运营时间存在差异,已有研究多围绕单一高铁线路测算其对沿线城市间通达度的影响,然而单一高铁线路沿线城市数量较少。此外,大多学者以城市间地理距离与高铁时速的商值作为城市间的最短旅行时间,建立N×N(N取值在10-20之间)矩阵分析可达性,造成空间单一和割裂。本研究试图打破时空分析的割裂,从全局视角测算高铁沿线主要城市在高铁开通前后的可达性水平及其变化;并拟用沿线33个主要城市到261个地级市的精确最短旅行时间数据展开分析,提高可达性研究的准确性。第二,已有定量研究丰富,但方法较单一,对经济联系的测算多单一采用引力模型,对单条高铁线路的区域发展格局的分析也过于粗略。本文从全局视角,在引力模型的基础上,引入区位优势潜力模型、Moran指数、Theil系数多维测算城市间经济联系、相互作用及其变化。第三,已有研究多是探讨高铁对单个城市群内部的区域一体化、区域经济增长以及区域经济差异的影响,关于高铁对区域经济差异的影响结论尚不统一。本文拟从国家整体层面出发,分析高铁网络的开通与完善对沿线33个城市的影响,并由此分析中国区域经济格局的变动。

2 高铁开通后沿线城市可达性水平的改变从2008年京津城际开通至今,中国高铁运营不足8年。基于数据的可得性,本研究选取2008年、2011年及2013年三年的数据进行时间维度的对比分析。在沿线城市选择上,本文依据《中国经济与社会发展统计数据库》中对一线、二线、三线城市的划分(共55个,其中一线城市5个,二线城市18个,三线城市32个),选取了在2013年前已开通了高铁的全部的一线城市和二线城市及三线城市中的8个。另外由于蚌埠及信阳的交通区位条件较佳,本文将其纳入三线城市一并研究。本文共选取33个城市作为研究样本①,分析高铁开通运营前后,33个沿线城市与中国261个地级市间可达性的变化,由此探讨高铁开通对中国区域经济发展空间格局的影响。

2.1 数据来源鉴于统计年鉴和铁道部官方网站并无历史年度城市间最短旅行时间的具体数据,本文中2008年、2011年最短旅行时间数据来自软件《石开旅行时刻表》2009年4月3日更新版本及2012年1月28日更新版本;由于2013年《石开旅行时刻表》并未更新,2013年城市间最短旅行时间数据来自“去哪儿网”中火车时刻表的查询结果。城市GDP、人均GDP数据及总人口数据来自《中国城市统计年鉴》和《国民经济与社会发展统计公报》。

2.2 数据处理最短旅行时间数据处理上,33个中心城市与261个节点城市间若有高铁直通车,则选取所有班次高铁中旅行时间最短者为两城市时间距离;若无高铁直通,但有其他类型铁路运输方式直达,则选择其他类火车运行的最短时间;若无铁路直通车,则选取中转路线中最短旅行时间的线路耗时;在《石开旅行时刻表》中无法通过一次中转到达的城市间,采用“去哪儿网”中二次中转的最短时长,中转线路的时间距离包含了中转过程中车次间的时差。据此得到2008年、2011年、2013年33个高铁沿线城市到中国261个地级市的最短旅行时间矩阵。

2.3 沿线城市可达性水平测算采用加权平均旅行时间值指标测度沿线城市可达性水平的变化,再具体选择5个中心城市,用日常可达性“小时经济圈”综合分析高铁开通后城市可达性水平的变化。

(1)沿线城市加权平均旅行时间值降低。“加权平均旅行时间”是交通节点通行时间的一种综合计算指标,它通过旅行时间的长短来反映城市的可达性水平。具体来说,该指标侧重于从空间距离、时间节约或成本节约角度衡量区域间可达性水平,受到被评价城市的区位、经济实力以及交通设施密集程度的影响。具体公式为:

| ${A_i} = \sum\limits_{j = 1}^n {\left( {{T_{ij}} \times {M_j}/\sum\limits_{j = 1}^n {{M_j}} } \right)} $ |

其中,Ai为交通网络中i节点的加权平均旅行时间,i为33个高铁沿线中心城市。Ai的值越小,节点的可达性越好,反之越差;本文中Tij为采用铁路方式从33个中心城市到261个地级市的最短旅行时间(小时)。Mj为城市GDP总量(万亿元),j=261。指标值越低,该节点可达性水平越高,与经济中心的联系越紧密。指标值越高,说明节点可达性水平越低。根据33个沿线城市在2008年、2011年及2013年到261个地级市的加权平均旅行时间值,对比三年内指标变化率可得,高铁开通运营在短期内会作用到可达性上,使沿线城市可达性得到明显改善。具体分析如下:

第一,高铁开通后33个沿线城市可达性水平的差异化程度小幅下降。根据33个城市加权平均旅行时间值的描述性统计分析可得:随着中国高铁网络建设的推进,33个高铁沿线城市加权平均旅行时间指标值的平均值从2008年的20.33小时下降为2013年的17.97小时,平均可达性水平提高非常显著。标准差自2008年的5.27,下降到2013年的5.11,数据的离散程度降低,指标值向均值集中,说明高铁的开通使得沿线城市的可达性水平有很大的改善,沿线城市的交通发展不平衡状况也有改善的迹象。

第二,东部沿线城市可达性水平依然高于中、西部城市。中国高铁主要布局在人口稠密的东部和中部地区,向西仅延伸至成都、昆明、兰州一线。中国的东部城市经济基础良好、人口密集、交通基础设施发达,无论从高铁线路开通的时间早晚程度来看,还是从高铁路网密度来看,中国东部城市都占据优势。考虑到各级城市规模存在差异,如果把已取研究样本的33个样本城市中的直辖市、省会城市,按照东、中、西三大区域来分类可以明显看出:东部沿线城市的加权平均旅行时间的均值三年内均保持最低,可达性水平高于中、西部城市(见表 1)。

| 表 1 三大区域处高铁沿线的省会城市加权平均旅行时间的均值(单位:小时) Tab.1 The Average Weighted Average Travel Time of the Capital Cities in Three Large Areas |

第三,北京、武汉、长沙等城市可达性水平最高。从静态数据分析,高铁开通后33个沿线城市中加权平均旅行时间指标值较低、可达性水平较好的城市的是北京、武汉、长沙、徐州、郑州、合肥等,它们基本为省会城市或交通枢纽城市,其城市规模较大,交通基础设施完善。而33个沿线城市中,可达性较弱的城市为沈阳、大连、长春、哈尔滨、厦门、重庆、成都等。这些城市地处中国东北部、西南部地区,地理位置相对较偏。从动态数据分析,自2008年至2013年,高铁沿线33个城市加权平均旅行时间指标值都在逐年递减,即可达性水平均有所提高。北京、武汉、长沙3个城市的加权平均旅行时间指标值的降低幅度较为显著,因为这3个城市处在良好的交通枢纽位置,作为高铁网络密度较高的城市,它们有多达3条纵横交错的高铁过境,因此其交通通达度随高铁的开通得到快速提升。

(2)中心城市日常可达性“小时经济圈”呈不同模式扩张。日常可达性是以某一城市为出发地,在限定时间内从该城市可到其他城市进行经济活动的最大范围或数量,通常可用“小时经济圈”表示。“小时经济圈”覆盖范围越大,城市可达性越好。

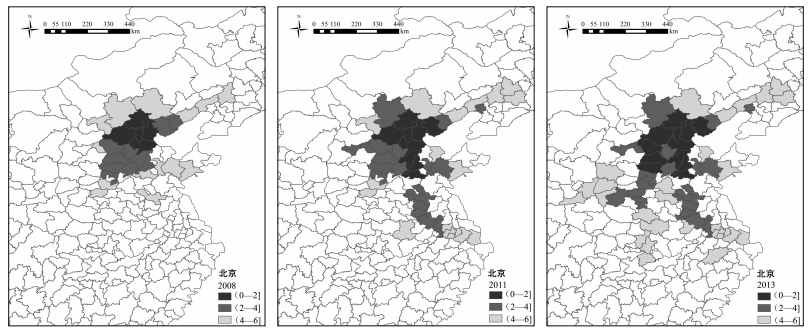

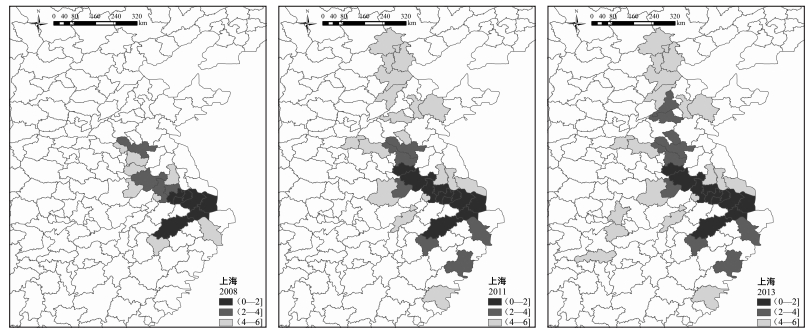

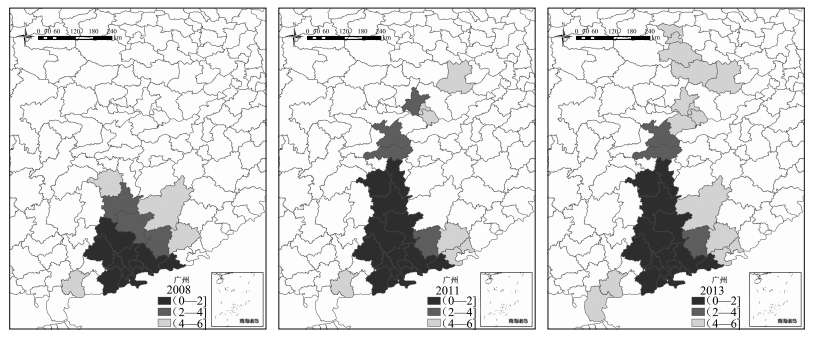

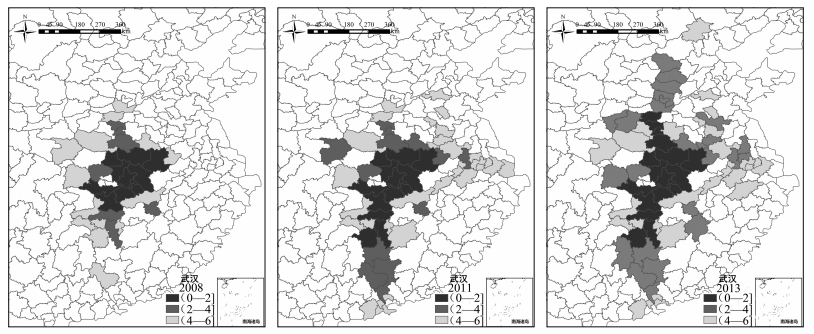

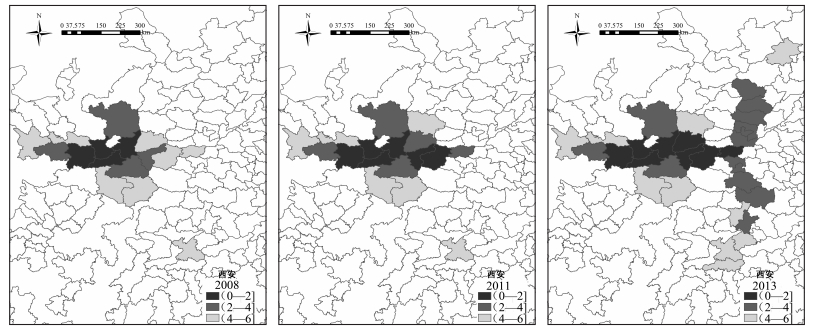

高铁的开通运行对沿线城市最直接的影响就是使得城市间通行时间缩短,使经济活动更加便捷。“小时经济圈”不仅可反映这种便捷程度,同时也反映中心城市与邻近区域经济联系的紧密程度。本文选取中国5个中心城市:北京(华北)、上海(华东)、广州(华南)、武汉(华中)、西安(华西)为分析对象。根据日常可达性指标(最短时间),利用ArcMap10.2软件,以361个地级市的SHP文件为底图(底图来自国家基础地理信息系统SHP文件的“地级行政界限”),地理坐标系为自定义坐标系统Lat Long for MAPINFO type 0 Datum,导入2008年、2011年及2013年5个城市与261个节点城市间的最短旅行时间数据,并保留所有数据,样本外的城市其数据自动为0。采用“符号系统”中的“分级色彩”方式分别绘制5个城市三年的“小时经济圈”图,以手动方式将各年份数据分为4类,中断值(K)为2, 4, 6, max(max为数列最大值),由此得到5个城市三个年份“小时经济圈”图。5大城市小时圈图的分析结果表明:高铁开通使得5个中心城市2h、4h、6h经济圈得到快速扩张,由于城市所处地理位置和开通高铁线路数量的差异,小时经济圈的扩张呈现“轴线扩张”和“面状蔓延”两种模式。5个中心城市日常可达性的提高促进了京津冀、长三角、珠三角、长江中游、关中这5个城市群内的交通联系,使得城市群交通一体化程度大幅提高;也架起了城市群间快速联系的桥梁,打破了原来区域经济自成体系、相对孤立发展的格局,为更大范围内的区域协作打下坚实基础。

第一,北京。结合图 1与表 2可以看出,从2008年至2013年,随着京沪、京广、京哈高铁的开通运营,北京至周边城市的可达性有大幅度提高。以北京为中心的2h、4h、6h经济圈所包含的城市数量迅速增加,北京的经济辐射范围朝东南、中南、东北方向快速扩张。这一方面使京津冀城市群内交通联系频繁而紧密,另一方面拓展了京津冀与长三角、辽中南、山东半岛、哈长城市群间的交通走廊。基于特殊的地理位置和优越的经济、政治地位,北京有多条高铁线路汇集,其“小时经济圈”沿着高铁线路的轴向扩张相互衔接、覆盖、延伸,从地理空间上来看呈现面状蔓延式扩张模式,北京在京津冀、长三角、辽中南、哈长、山东半岛等城市群间的影响力快速提升。

|

图 1 北京“2h、4h、6h经济圈” Fig.1 "Economic Circles of 2h, 4h, 6h" of Beijing |

| 表 2 北京小时经济圈内城市数量变化情况(单位:个) Tab.2 The Change of the Quantity of Cities Within Beijing's Hour Economic Circles |

第二,上海。随着沪昆高铁沪杭段、沪汉蓉高铁以及京沪高铁的开通运营,以上海为中心的2h、4h、6h圈内地级市数量均有增加,但上海的辐射范围基本沿京沪高铁朝西北扩展(图 2,表 3)。这是由于上海的自然地理位置偏东部一隅,截至2013年上海开通的高铁线路主要是南北纵向的京沪线、沪昆线路沪杭段以及沪汉蓉线路上海至武汉段,因而其小时经济圈沿京沪高铁呈“轴线”模式扩张。这使得长三角城市群内主要城市之间实现2h抵达,同时,长三角、京津冀、江淮城市群之间的交通时间缩减到4h左右;长三角城市群到长江中游城市群的交通时间缩减到6h左右。各个城市群之间经济发展联动效用更强。

|

图 2 上海“2h、4h、6h经济圈” Fig.2 "Economic Circles of 2h, 4h, 6h" of Shanghai |

| 表 3 上海小时圈内城市数量变化情况(单位:个) Tab.3 The Change of the Quantity of Cities Within Shanghai's Hour Economic Circles |

第三,广州。广州地处中国南部,珠江三角洲北缘,是中国改革开放的“南大门”,是珠三角城市群的核心城市。从图 3和表 4可以看出,2008年广州2h经济圈内城市基本位于广州省内。随着2009年武广高铁的开通,广州到周边城市的可达性大幅度提高,广州小时经济圈呈“轴线”模式扩张,经济辐射范围沿着武广高铁向武汉方向迅速扩展,促进了珠三角城市群与长江中游城市群间经济联系的紧密化。2013年,随着武广高铁向北延伸到北京,沿线京、冀、豫、鄂、湘、粤六省市的经济联系大大增强,提高了北京、石家庄、郑州、武汉、长沙、广州等城市的辐射能力,也拓展了珠三角城市群、京津冀城市群、中原城市群和长江中游城市群之间的交通走廊。

|

图 3 广州“2h、4h、6h经济圈” Fig.3 "Economic Circles of 2h, 4h, 6h" of Guangzhou |

| 表 4 广州小时圈内城市数量变化情况(单位:个) Tab.4 The Change of the Quantity of Cities Within Guangzhou's Hour Economic Circles |

第四,武汉。结合图 4与表 5可以看出,2008年武汉2h可达城市基本位于湖北省内;而2009年武广高铁开通后,武汉“2h经济圈”沿着武广高铁线路方向明显扩张,把长沙、株洲、衡阳纳入2h圈;2012年,随着石武客运专线的开通,以武汉为中心的2h、4h、6h经济圈所含城市数量迅速增加,武汉到郑州的时间也缩短至2h。武汉具有优越的地理区位,并且随着武广、石武和沪汉蓉高铁的开通,武汉成为中国高铁网络的重要节点城市,其“小时经济圈”的扩张沿纵横交错的高铁线路逐渐连片发展,呈现“面状”蔓延状态。这些高铁线路的开通一方面将长江中游城市群内的交通时间压缩至2h以内,另一方面也使得长江中游城市群、珠三角城市群、中原城市群与长三角城市群间交通联系更加密切,四大城市群间实现6h可达。

|

图 4 武汉“2h、4h、6h经济圈” Fig.4 "Economic Circles of 2h, 4h, 6h" of Wuhan |

| 表 5 武汉小时圈内城市数量变化情况(单位:个) Tab.5 The Change of the Quantity of Cities Within Wuhan's Hour Economic Circles |

第五,西安。西安是关中城市群的核心,也是长三角、珠三角和京津冀城市群通往西北和西南的重要交通枢纽城市。从图 5和表 6可以看出:2008年高铁开通之前,西安的小时圈地理范围较窄,2h可达城市仅有陕西省内的宝鸡、咸阳、渭南3市。2011年,徐兰高铁郑西段的开通使得西安的小时圈有小幅扩张,西安到洛阳的时间缩短至2h,至郑州缩短至4h,关中城市群与中原城市群的交通联系日益密切。2013年随着徐兰高铁提速以及京广高铁的全线贯通,西安的辐射范围基本沿横向徐兰高铁的郑西段以及纵向的京沪高铁呈“轴线”模式扩张。作为关中城市群的中心,西安小时圈的扩张使得关中城市群与中原城市群、京津冀城市群、长江中游城市群之间的经济往来更加密切。

|

图 5 西安“2h、4h、6h经济圈” Fig.5 "Economic Circles of 2h, 4h, 6h" of Xi'an |

| 表 6 西安小时圈内城市数量变化情况 单位:个 Tab.6 The Change of the Quantity of Cities Within Xi'an's Hour Economic Circles |

从以上分析可以看出:①对比5城市小时圈内城市数量的增长率,北京“2h经济圈”城市数量增长率在5个城市中最高;西安“4h经济圈”城市数量增长率排名第一;而北京、武汉的“6h经济圈”的增幅并列首位。②北京、武汉两个城市小时经济圈的扩张在空间上呈现“面状”蔓延式发展,京津冀城市群、长江中游城市群在未来的影响范围将进一步扩大。③截止2013年,上海、广州、西安3个城市开通的高铁线路并不多,“小时经济圈”扩展速度相对于北京和武汉较为平缓,其“小时经济圈”在空间上具有明显的“轴线”发展趋势。④高铁的开通运营明显提高了沿线城市的可达性水平,使城市群内部、城市群之间的时空距离显著缩短,促进了城市群间生产要素、知识信息的流动。

3 高铁开通后中国区域经济空间格局的变化高铁对区域经济空间格局的的影响首先体现在可达性水平上,由前文的分析可证:高铁作为一种交通运输方式,对城市间的时空距离产生了重要的影响,提高了沿线城市的可达性水平,使中心城市的小时圈得到不同程度的扩张。其次,高铁的运营对城市间经济联系、城市空间相互作用的强度和广度以及区域经济发展的均衡性也将产生一定的影响,由此改变中国区域经济发展的空间格局。

3.1 二线城市间经济联系强度的增长率高于一线城市区域经济联系量是衡量区域经济联系强度的重要指标,区域经济联系量分为绝对经济联系量和相对经济联系量。本文利用引力模型测算城市间绝对经济联系量,得出城市间潜在的联系强度大小。引力模型公式为:

| ${P_{ij}} = \frac{{\sqrt {{P_i} \times {V_i}} \times \sqrt {{P_j} \times {V_j}} }}{{D_{ij}^2}}$ |

其中,Pij代表城市i与城市j之间的经济联系强度;Pi、Pj分别为i城市和j城市常住人口,本文采用城市年末总人口数表示;Vi、Vj分别为i城市和j城市GDP(亿元);Dij为采用铁路交通方式从城市i到城市j的最短旅行时间(分钟)。本文采用引力模型分层次测算选取33个高铁沿线城市(i)与一、二、三线55个城市(j)的潜在经济联系强度。

高铁的开通大大促进了一、二、三线城市间的潜在经济联系:各级城市间经济联系强度年均增长率均为正值且数值较大,城市间经济发展的相关带动作用明显增强。自2008年至2013年经济联系强度的年均增长率排名前10的城市组(表 7)。

| 表 7 2008-2013年经济联系强度年均增长率排名前10的城市组(单位:%) Tab.7 Top 10 City Groups of the Annual Average Growth Rate of the Intensity of Economic Ties, 2008-2013 |

在一线城市中,深圳与广州间的经济联系年均增长最明显。广州和深圳同属于珠江三角洲,两个城市原本的一体化程度就较高,广深高铁的运营促使其经济联系更加紧密。虽然京沪高铁的开通也加强了北京与上海之间的经济联系,使其年均增幅高达376%,然而京沪间地理距离相对广深较远,又分属两个城市群,因此京沪之间的经济联系强度年均增长率排到第二位。二线城市中,沈阳、大连均属辽中南城市群,两城市经济实力雄厚,地理距离近,彼此的分工联系非常紧密,随着高铁京哈主线和沈大支线的开通,沈阳和大连间经济联系强度的年均增长率居于首位。在三线城市中2009年6月温福高铁的开通使得两城市间经济联系更密切。基于一、二、三线城市间的经济联系强度年均增长率(一线城市248.9,二线城市645.7,三线城市433.9),可以看出高铁开通对二线城市间的经济联系改善程度最大,原因可能是一线城市之间的地理距离较远,它们本就是中国经济发展的核心,其经济总量及交通经济联系原本就处于较高水平,高铁的运营对它们之间经济联系水平的提升虽显著,但相较而言增长幅度并没有那么惊人。而二线城市多为省域经济的核心,具有较强的经济实力和经济发展潜力,且地理距离相对较近,初始的交通条件并没有一线城市优良,但在高铁网络中多处于交叉点,高铁开通使得其空间距离显著缩减,经济联系强度得以大幅提升,二线城市在未来发展的潜力巨大。

3.2 长三角城市群区位优势潜力最突出区位优势潜力是反映某一城市与周边各城市的空间相互作用“合力”的大小。该值越大说明城市区位优势潜力越大。不同于引力模型测算城市间二元经济联系,区位优势潜力指标是一个总量指标,测算被评价城市对周边所有城市的综合作用力。具体公式为:

| ${P_i} = \sum\limits_{j = 1}^n {\frac{{{M_j}}}{{D_{ij}^a}}} $ |

其中,Pi为交通网络中i城市的区位优势潜力值,i为33个高铁沿线城市。Mj为j城市的经济实力,可采用GDP总值或社会商品消费总额等指标表示(万亿元),本文采用GDP总量,j为261个地级市城市。Dij为采用铁路方式从i城市到j城市的最短旅行时间(小时),α为距离摩擦系数(一般取1)。某城市区位优势潜力指标值越高,说明该城市对周边城市的作用力越强。

在一线城市中,上海区位优势潜力居首位,其后依次是天津、北京、广州和深圳(表 8)。上海作为中国经济中心,京沪高铁的开通满足了其对铁路客货运输的需求,形成了长三角快捷综合交通体系,促进了上海经济结构和高新技术产业结构的调整与优化,提高了上海的综合实力及对周边城市的辐射带动力。在二线城市中,无锡区位优势潜力为第一,是由于其是苏南地区的交通中枢,也是长三角城市群的核心城市,距上海仅有128公里,京沪、沪汉蓉高铁的开通又进一步拉近了上海与无锡的时空距离,受上海和长三角其它城市的经济辐射带动,无锡的区位优势潜力得到大力提升。无锡区位优势的确立,也有其他的佐证,如2013年《第一财经周刊》发起的《中国城市分级》中,无锡业已跃升为一线城市[26];在2015年公布的《城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告No.13》 [27]中也指出:无锡的综合竞争力指数已超过南京,位居第10。随着高铁网络的不断完善无锡有可能成为区域经济发展新的增长中心。在三线城市中,蚌埠的区位优势潜力最高,是长三角城市,地处京沪铁路与淮南铁路交汇点,被称为“两淮重镇,沪宁咽喉”,是带动皖北和安徽崛起的核心增长极。

| 表 8 2013年中国一二三线城市区位优势潜力排名(单位:万亿元/小时) Tab.8 The Location Advantage Potential Ranking of Chinese Cities, 2013 |

表 9是按照国家发展改革委员会对中国城市群的划分,将33个沿线城市划分到12个城市群(列举前6),测算城市群平均区位优势潜力值,可见:区位优势潜力值较高的城市仍多位于长三角、京津冀、珠三角城市群,并且长三角城市群优势地位最为突出。并且在一、二、三线城市的区位优势潜力排名中,所属长三角城市群的城市不仅占据了第一的位置,而且数量众多,说明长三角城市群今后仍是中国经济发展的主要动力源泉。而长江中游城市群立足良好的铁路交通地理位置后来居上,随着高铁的开通运营极有可能成为继长三角、京津冀、珠三角城市群之后,中国第4个区域经济增长极,这将会推动以长三角、长江中游、渝蓉城市群为依托的长江经济带的崛起与发展。

| 表 9 中国6个城市群平均区位优势潜力值 单位:万亿元/小时 Tab.9 The Average Location Advantage Potential Values of Chinese Six Urban Agglomerations |

度量空间自相关的常用指标为Moran指数I,可较好地度量区域经济空间集聚特征。Moran指数I取值一般在-1到1之间,Moran指数I大于0表示区域经济发展空间上呈现正相关,越接近1表明空间集聚效应越强;Moran指数I小于0表示区域经济发展呈现空间负相关;而Moran指数I接近0,表示区域经济发展空间不相关,为随机分布或不存在空间自相关。锡尔(Theil)系数可以测算城市经济发展水平的差异,其有两种算法:以GDP比重加权或以人口比重加权计算。本文以GDP比重加权,Theil系数T的计算公式为:

| $T = \sum\limits_{i = 1}^n {{y_i}log\frac{{{y_i}}}{{{p_i}}}} $ |

其中,n为区域个数(n=261个地级市),yi为城市i的GDP占样本城市GDP总量的份额,pi为城市i的总人口占样本城市人口总量的份额。Theil系数T越大,表明城市间经济发展水平的差异越大,反之表明城市经济发展水平的差异越小。

261个地级市2008、2011、2013年人均GDP的Moran指数I的测算结果表明:①中国261个地级市人均GDP值在三年内的全局Moran指数均高于0.3,且通过0.1%显著性水平检验,说明261个地级市人均GDP存在显著空间正相关及空间集聚特征,经济发展空间依赖性较强。②从2008年到2013年Moran指数I值由0.383降低为0.332,说明中国261个地级市经济增长的空间正相关趋势降低,区域发展的集聚效应在不断弱化。而Theil系数T由0.132降为0.104,说明中国区域经济发展水平差异缩小,区域发展不平衡性有所下降。综上可见,高铁开通运营后区域经济发展“扩散效应”正在增强,区域经济增长的不平衡性正在缩小。

4 高铁对区域经济空间格局的影响途径分析多条高铁不断的开通运营在广大腹地上开拓了多条经济发展的轴线,逐渐形成纵横交错、高效便捷的高铁交通网络体系。高铁通过改善区域交通的可达性、加强区域之间的经济联系,正把中国区域经济发展格局从“点轴模式”逐步推进到“网络模式”,进而影响整个区域经济格局的发展。在数据分析层面,上文已论证了高铁对区域经济空间格局产生了重要影响。在理论分析层面,具体来看,高铁对区域经济空间格局影响的途径有以下四点:

4.1 降低时间成本、增大空间近邻效应高铁的建设与运营提高了各等级中心城市的通达度,缩减了城市间人们的通勤时间以及商务活动的出行时间,从而增大了空间近邻效应。空间近邻效应是指各区域之间的空间位置关系对其相互联系所产生的影响。各种经济活动或区域的经济影响力是随着空间距离的增大而呈减小的趋势,这是空间距离衰减原理。根据这个原理,高铁的开通缩短了城市间的经济距离,城市间经济活动相互间发生联系的机会和程度也就随之增加和提高,使中心城市对外的辐射能力和影响能力不断增强[10]。同时,高铁开通节约的时间成本可以创造出更多的额外价值,促进沿线城市生产力提升。最后,高铁的运营释放了部分客运铁路运力给货运,缓解了以往紧张的铁路货运,提升了货运效率[18, 20],促进了高铁沿线区域的经济增长,也对区域空间格局的形成和发展产生了影响。

4.2 促进生产要素和知识信息的流动高铁是生产要素、知识和信息实现快捷、通畅流动的重要载体。生产要素的流动能完成区域资源的空间配置和优化重组,而知识和信息流动将促进区域技术进步和创新萌发。一方面,高铁增强各级城市的交通可达性,扩大了资金、资源、中间产品等生产要素的流通范围,加快经济资源的开发与利用,实现生产要素在更大地域范围内的优化配置,使其潜能得到最大程度的发挥。另一方面,高铁的开通运营也促进了人力资本的频繁流动。人力资本是知识和信息的载体,人力资本的频繁流动伴随着知识信息和技术的扩散、制度文化的交流和互动,从而刺激生产、提升经济运行绩效、增加就业,使得城市间的交叉学习与技术外溢作用得到强化,最终推动创新和技术进步,从而对区域空间格局的形成和发展产生影响。

4.3 加强区域间的分工和专业化高铁改善了区域交通条件,拉近了城市间的时空距离、降低了协作成本,城市间的同城效应凸显,经济往来更加密切。由此促进城市间产业发展的分工和协作,使得各个城市能立足各自的比较优势实现专业化生产[28]。分工可以在产业层面、产品层面,以及产品内、价值链层面展开,由此产生的专业化可以提高劳动技能,降低劳动时耗,提高劳动效率,提升区域经济的竞争力。在运量丰沛、运价低廉、时间快速的前提下,不同等级城市的比较优势将会逐步放大,从而在更广范围内促使城市间的分工,并带来到专业化和精细化,使得中小城市加入到大城市的产业协作体系,促进区域经济协调发展,从而对区域空间格局的形成和发展产生影响。

4.4 实现外部范围经济和规模经济高铁的开通提升了各级城市的可达性水平,沿线各级城市的经济区位条件不断改善。随着中间产品和最终产品流通的空间摩擦减弱,高铁的运营将拓宽产业链中各环节间能够频繁联系的地理边界,有利于形成更大空间范围内分工协作系统。由于资源流动与空间配置都是逐利性的,因而良好的区位条件会导致经济资源空间配置的调整,使各个产业所需的生产要素、相关服务、原材料、相关配套产业等产业链中各环节的企业朝向具有比较优势的高铁沿线城市集聚,使得高铁沿线城市间基于产业链的分工协作更为密切。高铁沿线城市将吸引更多经济活动的集聚,从而实现外部规模经济和外部范围经济。而规模经济和范围经济的实现,又使得各级城市间经济进一步加强,产生以点带轴、以轴带面的扩散效应,推动城市带、城市群的联动发展[12],从而对区域空间格局形成和发展产生影响。

5 结论与讨论本文通过定性结合定量的研究,首先测度了高铁沿线城市可达性水平的变化;其次,通过分析城市经济联系、城市间相互作用的广度和强度以及区域发展的平衡性等方面初步分析了高铁开通后中国区域经济发展的空间格局的变化。文章研究结论如下:①高铁的开通运行提高了沿线城市的交通可达性水平。33个沿线城市对全国261个地级市的“加权平均旅行时间”均值降低11.7%;东、中、西三大区域城市的交通发展不平衡性有小幅度改善;在33个沿线城市中,北京、武汉、长沙的交通枢纽地位将会快速提升;高铁显著放大了中国中心城市经济圈的辐射范围:北京、武汉的“小时经济圈”呈“面状蔓延”模式;上海、广州、西安的“小时经济圈”呈“轴线扩展”模式。②高铁的开通正在显著影响中国区域经济的空间格局。二线城市间潜在的经济联系强度的增长率高于一线城市,福州、宁波、武汉、沈阳、长沙、济南等二线城市的未来发展潜力巨大。长江三角洲城市群区位优势潜力最突出,京津冀城市群、珠三角城市群紧随其后,而长江中游城市群正在冉冉升起,有可能成为中国第4个区域经济增长极。区域经济增长的不平衡性逐渐缩小。高铁带来的经济扩散效应正不断显现,从而逐步扭转中国区域经济发展不平衡的状态,促进区域经济协调发展。

高铁的开通正在使中国区域经济发展的格局经历深刻的变化,如何结合高铁运营来推动中国区域经济的健康发展,是现阶段学术界应热切关注和研究的课题。

(1)加强西部高铁路网建设,支持“一带一路”战略。中国经济向西开放是未来“一带一路”战略成功实施的基础,“一带一路”战略实施将西部省份由原来的边疆区位推到了中国新时期对外开放的前沿。然而铁路交通条件的局限使得西部地区难以承担“一带一路”的发展战略,因此在下阶段,中国不仅应着力加强西部高铁主干线建设,也要完善西部高铁的支线建设,提高西部核心城市可达性水平,支撑中国经济健康平稳发展。

(2)依托高铁挖掘二线城市潜力,激发区域经济扩散效应。高铁的开通不仅连通了一线城市,也串联起大量二线城市。二线城市空间分布广泛、相互之间地理距离临近,且多有良好经济基础,商业贸易活跃,对产业和人才有一定的吸引,经济活动联系密切必然激发二线城市经济的快速增长,吸引资源向其转移,使“扩散效应”发挥作用。这不仅可以缓解一线城市的压力,还为三线城市承接二线城市的产业转移创造了良好的条件。因此中国应该依托高铁的建设,充分挖掘二线城市潜力,促进区域经济协调发展。

(3)依托高铁全面推进长江经济带发展,加速城市群产业转移和升级。高铁运营后,长江三角洲的区位优势潜力排在中国12个城市群之首,长江中游城市群也快速崛起,有望成为中国区域经济发展的第4个增长极。这必然推动以长三角城市群、长江中游城市群、渝蓉城市群为依托的长江经济带的快速地发展。“沪汉蓉”高铁结合长江水运和高速公路运输,搭建起了长江上中下游三大城市群的产业联动发展桥梁,使沿长江的三大城市群间开展分工和协作,全力推动长江经济带协同发展。

注释:

①8个三线城市包括:省会城市(石家庄、长春、哈尔滨、福州、太原)及部分交通枢纽城市(徐州、温州、洛阳)。蚌埠、信阳在交通网络中具有相对优势,本文将其纳入三线城市进行研究。选取依据是:这些城市在2013年已开通高铁,且与261个地级市间铁路交通相对便利,计算时间距离时无需过多中转,减少了测算误差。

| [1] | 冯长春, 丰学兵, 刘思君. 高速铁路对中国省际可达性的影响[J]. 地理科学进展, 2013, 32(8): 1187-1193. [Feng Changchun, Feng Xuebing, Liu Sijun. Effects of high speed railway network on the interprovincial accessibilities in China[J]. Progress in Geography, 2013, 32(8): 1187-1193. ] |

| [2] | 钟业喜, 黄洁, 文玉钊. 高铁对中国城市可达性格局的影响分析[J]. 地理科学, 2015, 35(4): 387-395. [Zhong Yexi, Huang Jie, Wen Yuzhao. Impact of high-speed railway on spatial rattern of Chinese cities' accessibility[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(4): 387-395. ] |

| [3] | 汪德根. 武广高铁对沿线都市圈可达性影响及旅游空间优化[J]. 城市发展研究, 2014(9): 110-117. [Wang Degen. Optimizing of tourist space and effect on accessibility of along metropolitan circles under Wuhan-Guangzhou HSR[J]. Urban Development Studies, 2014(9): 110-117. ] |

| [4] | 汪德根, 章鋆. 高速铁路对长三角地区都市圈可达性的影响[J]. 经济地理, 2015, 35(2): 54-61. [Wang Degen, Zhang Yun. The influence of high-speed railways on accessibility of Yangtze River Delta Region's Metropolitans[J]. Economic Geography, 2015, 35(2): 54-61. ] |

| [5] | Vickerman R. Location, accessibility and regional development:The appraisal of trans-European networks[J]. Transport Policy, 1995, 2(4): 225-234. DOI:10.1016/S0967-070X(95)00013-G |

| [6] | Gutiérrez J, González R, Gómez G. The European high-speed train network:Predicted effects on accessibility patterns[J]. Journal of Transport Geography, 1996, 4(4): 227-238. DOI:10.1016/S0966-6923(96)00033-6 |

| [7] | Blum U, Haynes E, Karlsson C. Introduction to the special issue:The regional and urban effects of high speed trains[J]. The Annals of Regiona1Scienee, 1997, 31(l): l-20. |

| [8] | Wang J J, Xu J, He J. Spatial impacts of high-speed railways in China:A total-travel-time approach[J]. Environment and Planning A, 2013, 45(9): 2261-2280. DOI:10.1068/a45289 |

| [9] | Zhong C, Bel G, Mildred E. Warner. High-speed rail accessibility:A comparative analysis of urban access in Log Angeles, San Francisco, Madrid and Barcelona[J]. European Journal of Transport & Infrastructure Research, 2014, 14(4): 468-488. |

| [10] | 蒋海兵, 徐建刚, 祁毅. 京沪高铁对区域中心城市陆路可达性影响[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1287-1298. [Jiang Haibing, Xu Jiangang, Qi Yi. The influence of Beijing-Shanghai high-speed railways on land accessibility of regional center cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10): 1287-1298. ] |

| [11] | 杨金华. 高速铁路对湖南城市群可达性的影响[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 108-112. [Yang Jinhua. Study on the regional accessibility of urban agglomeration in Hunan province under the impact of highspeed railway[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 108-112. ] |

| [12] | 郇亚丽.新形势下高铁时代到来的区域影响研究[D].上海:华东师范大学, 2012. [Huan Yali. In the New Situation, Study the Regional Influence of the High-Speed Rail Era[D]. Shanghai:East China Normal University, 2012.] |

| [13] | 孟德友, 陆玉麒. 高速铁路对河南沿线城市可达性及经济联系的影响[J]. 地理科学, 2011, 31(5): 537-543. [Meng Deyou, Lu Yuqi. Impact of high-speed railway on accessibility and economic linkage of cities along the railway in Henan province, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(5): 537-543. ] |

| [14] | Gabriel M. Ahlfeldt, Arne Feddersen. From periphery to core:Economic adjustments to high speed rail[EB/OL].(2010-09-18)[2015-07-28]. http://eprints.lse.ac.uk/29430/. |

| [15] | 吕韬, 姚士谋, 曹有挥, 等. 中国城市群区域城际轨道交通布局模式[J]. 地理科学进展, 2010, 29(2): 249-256. [Lv Tao, Yao Shimou, Cao Youhui, et al. Layout patterns of the intercity rail transit of urban agglomerations in China[J]. Progress in Geography, 2010, 29(2): 249-256. ] |

| [16] | 于涛, 陈昭, 朱鹏宇. 高铁驱动中国城市郊区化的特征与机制研究--以京沪高铁为例[J]. 地理科学, 2012, 32(9): 1041-1046. [Yu Tao, Chen Zhao, Zhu Pengyu. Characteristics and mechanism of high speed rail-driven suburbanization in China:A case study of Beijing-Shanghai high-speed rail[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(9): 1041-1046. ] |

| [17] | 张学良, 聂清凯. 高速铁路建设与中国区域经济一体化发展[J]. 现代城市研究, 2010(6): 7-10. [Zhang Xueliang, Nie Qingkai. Highspeed rail construction and the regional economic integration in China[J]. Modern Urban Research, 2010(6): 7-10. ] |

| [18] | 吴昊. 京津城际铁路对京津地区经济社会发展的作用[J]. 铁道经济研究, 2009(4): 15-19. [Wu Hao. The effect of the Beijing-Tianjin intercity rail on the Beijing-Tianjin region's economic and social development[J]. Railway Economics Research, 2009(4): 15-19. ] |

| [19] | 赵庆国. 高速铁路缩小我国区域差的作用机理分析[J]. 当代财经, 2013(4): 206-112. [Zhao Qingguo. An analysis of the mechanism to reduce regional gap by high-speed railway[J]. Contemporary Finance & Economics, 2013(4): 206-112. ] |

| [20] | 陈建军, 郑广建, 刘月. 高速铁路对长江三角洲空间联系格局演化的影响[J]. 经济地理, 2014, 34(8): 54-67. [Chen Jianjun, Zheng Guangjian, Liu Yue. The spatial connection evaluation of Yangtze River Delta with the high-speed rail[J]. Economic Geography, 2014, 34(8): 54-67. ] |

| [21] | 陆军, 宋吉涛, 梁宇生, 等. 基于二维时空地图的中国高铁经济区格局模拟[J]. 地理学报, 2013, 68(2): 147-158. [Lu Jun, Song Jitao, Liang Yusheng, et al. The simulation of spatial distribution patterns of China's HSR-economic zones based on the 2D time-space map[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(2): 147-158. ] |

| [22] | 张萌萌, 孟晓晨. 高速铁路对中国城市市场潜力的影响--基于铁路客运可达性的分析[J]. 地理科学进展, 2014, 33(12): 1650-1658. [Zhang Mengmeng, Meng Xiaochen. Impact of high-speed railway on market potential of Chinese cities:Analyses based on railway passenger transport accessibility[J]. Progress in Geography, 2014, 33(12): 1650-1658. ] |

| [23] | Sasaki K, Ohashi T, Ando A. High-speed rail transit impact on regional systems:Does the Shinkansert contribute to dispersion[J]. The Annals of Regional Science, 1997, 31(1): 77-98. DOI:10.1007/s001680050040 |

| [24] | Coto-Millán P, Inglada V, Rey B. Effects of network economics in high-speed rail:The Spanish case[J]. Annals of Regional Science, 2007, 41(4): 911-925. DOI:10.1007/s00168-007-0134-6 |

| [25] | Vickerman R. High-speed rail and regional development:The case of intermediate stations[J]. Journal of Transport Geography, 2015, 42: 157-165. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.06.008 |

| [26] | 张衍阁.中国城市分级[EB/OL].(2015-05-15)[2015-07-28]. http://www.cbnweek.com/v/article?id=6245. [Zhang Yange. China's urban classification[EB/OL]. (2015-05-15)[2015-07-28]. http://www.cbnweek.com/v/article?id=6245.] |

| [27] | 倪鹏飞. 城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告No.13[M]. 北京: 北京社会科学出版社, 2015. [Ni Pengfei. Blue Book of Urban Competitiveness:The China Institute of City Competitiveness No.13[M]. Beijing: Beijing Social Science Press, 2015.] |

| [28] | 张文忠. 日本东海道交通经济带形成和演化机制研究[J]. 世界地理研究, 2001, 10(1): 12-18. [Zhang Wenzhong. Studies on the formation of the Toukaidou traffic economic belt of Japan and its evolution mechanism[J]. World Regional Studies, 2001, 10(1): 12-18. ] |