随着科学技术的快速发展、空间攻防对抗的日益激烈以及对空间安全认识的逐步深化, 临近空间区域已成为国内外关注和争夺的焦点.高超声速飞行器是临近空间实现快速突防、高效打击的新型武器, 是当前国际上航空航天领域竞争的焦点, 也是本世纪航空航天新技术的制高点, 具有前瞻性、战略性、标志性和带动性.

超燃冲压发动机技术是高超声速推进领域的关键技术之一.自超燃冲压发动机概念提出以来, 众多关键问题已经取得了重大突破, 发动机的推力性能也不断地提高.现有的超燃冲压发动机都是基于等压循环, 而在实际发动机燃烧室中并不能实现完全的等压燃烧, 压力通常会有所下降.因此目前提高超燃冲压发动机性能的方式主要包括优化燃烧室构型、燃料混合方式等.但是目前通过这两种方式优化发动机性能基本已经达到瓶颈, 很难取得推力性能的大幅提高.燃烧过程存在着两种不同的方式, 即爆震和爆燃.爆震燃烧是基于等容循环组织燃烧, 而爆燃燃烧基于等压循环.研究表明爆震燃烧的热循环效率远高于爆燃燃烧的热循环效率[1].因此有学者提出将爆震燃烧这种燃烧效率较高的方式应用于发动机中组织燃烧.除了热力循环效率的优势以外, 爆震燃烧在燃烧过程中还具有自增压以及释热速度快等特点.如果可以在超燃冲压发动机燃烧室中以爆震模式组织燃烧, 那么相对于基于等压循环的传统发动机而言, 发动机推力性能将能得到较大幅度提高.

当前人们基于爆震燃烧已经提出了多种发动机构型, 如:脉冲爆震发动机(pulsed detonation engine, PDE)[2-4]、连续旋转爆震发动机(continuous rotating detonation engine, CRDE)[5-6]、斜爆震发动机(oblique detonation engine, ODE)[7-10]以及超声速脉冲爆震冲压发动机(supersonic pulsed detonation ramjet engine, SPDRE)等[11].其中适用于高超声速推进系统的发动机包括斜爆震发动机、超声速脉冲爆震冲压发动机以及基于爆震燃烧的超燃冲压发动机.

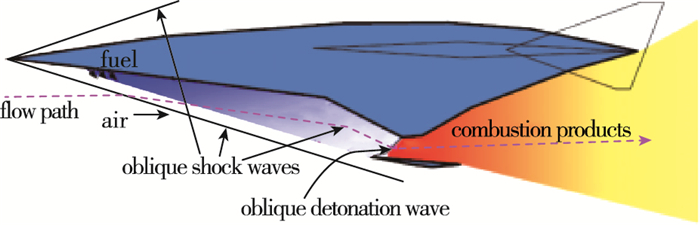

1 爆震发动机的研究进展 1.1 斜爆震发动机斜爆震发动机中可燃气来流经斜劈诱导斜激波, 进而诱发斜爆起爆, 是一种适用于高超声速推进系统的发动机[12].其结构如图 1所示[13].可燃预混气在进入燃烧室后仅须经过一道斜激波即可实现爆震燃烧, 因此燃烧室结构简单, 易于轻量化设计.特别是当爆震波处于CJ状态时, 爆震波熵增最小, 热力循环效率最高, 发动机性能可得到进一步提升.

当前在斜爆震发动机相关研究中面临的关键技术问题是斜爆震波的可靠点火起爆与稳定驻定.由于在斜爆震发动机燃烧室中, 可燃混合气来流的速度为超声速, 开展相关的实验难度较大, 目前对于斜爆震发动机的研究主要以数值模拟为主[14].

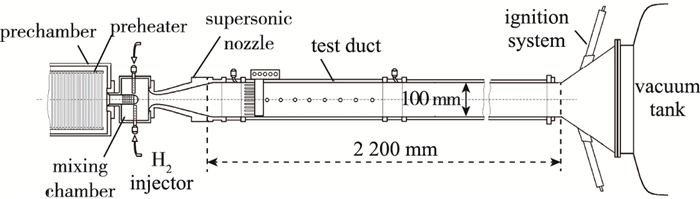

1.2 超声速脉冲爆震冲压发动机超声速脉冲爆震冲压发动机的概念是由俄罗斯人Alexandrov于1999年提出的[15-16].整套系统由进口、燃料喷射系统、燃烧室、喷管以及点火系统等组成.见图 2. SPDRE原理为:通过周期性地改变可燃混合物的混合比, 爆震波在燃烧室内的传播速度周期性地高于或者低于超声速来流速度, 从而可以在有限长度的燃烧室中形成脉冲震荡爆震波, 以达到爆震波在超声速来流的动态自持的目的, 使得发动机产生连续的推力.

理论上超声速脉冲爆震冲压发动机只须经一次点火起爆就能够实现爆震波在燃烧室内的动态稳定自持, 但是目前距其实际应用还有一些关键问题有待解决, 主要体现在以下两个方面:一是燃料供应系统的周期变换, 要能够快速感应流场中爆震波自持状态的变化并且快速进行燃料的重新配比; 二是实验已经证明超声速气流中爆震波的起爆以及自持机制与其在静止可燃气中的起爆及自持机制不同, 因此须对超声速气流中爆震波的自持稳定机理进一步深入研究.

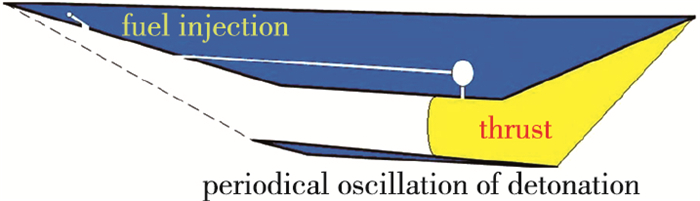

1.3 基于爆震燃烧的超燃冲压发动机相对于爆燃燃烧采取的等压循环组织燃烧而言, 爆震燃烧采取的近似等容循环组织燃烧效率会有很大的提高.理论上, 基于爆震燃烧的超燃冲压发动机的推力性能比现有的发动机高30%以上, 而且由于释热速率高, 在相对简化的发动机燃烧室内也可以实现燃料的完全释热, 因此也有利于发动机的轻量化设计.如果在超燃冲压发动机中实现局部爆震燃烧或是完全爆震燃烧, 那么其性能将会得到较大幅度的提升[17].但是目前超声速来流条件下的爆震起爆还存在很多尚未解决的问题, 如:超声速来流条件下爆震的起爆及自持机理; 边界层对于爆震波面的影响以及爆震波在不均匀混合气中的传播模态等. 图 3为基于爆震燃烧的新型超燃冲压发动机示意图.

2 斜爆震发动机斜爆震发动机的工作原理为超声速可燃预混气经斜劈诱导产生斜激波, 进一步诱导实现爆震起爆.斜爆震发动机作为一种适于高超声速飞行的发动机, 引起了人们广泛关注.由于在燃烧室中只须设置一道斜劈就可以实现爆震起爆, 因此其燃烧室结构较为简单, 便于实现发动机结构的轻量化设计.目前斜爆震发动机还没有实现工程应用, 须对斜爆震波的起爆、自持传播机理以及控制方式进行更加深入的研究.

2.1 斜爆震发动机工作原理及发展历程当超声速来流进入燃烧室前即将氢气进行喷注, 以形成较为均匀的可燃混合气.而后可燃气经进气道的斜激波诱导, 温度和压力持续升高, 达到斜爆震起爆所需的条件之后, 可燃气随即发生爆震起爆.此时, 燃烧室内压力、温度均有所上升, 产物经尾喷管喷出, 产生推力[8].

20世纪50年代末, Dunlap等[18]首先提出, 通过使用斜劈或者锥体进行爆震起爆, 并将斜爆震波驻定在一定区域即可将爆震燃烧应用于飞行器推进系统.经过计算, 在低Mach数条件下, 斜爆震发动机的单位推力和单位耗油率与传统的冲压发动机基本一致; 但是在高Mach数的条件下, 斜爆震发动机的性能更佳.美国Arnold发展中心针对斜激波诱导爆震波这一过程进行了大量的实验, 证明了通过斜激波诱导爆震起爆的方法是可行的.这一结果对斜爆震发动机的发展具有重大的意义.

由于火箭推进技术在20世纪70年代取得了相当多的研究成果, 斜爆震发动机的研究一度跌入低谷.直到20世纪80年代, 高超声速飞行器概念的提出, 才使人们重新开始重视斜爆震发动机这一可用于高超声速推进系统的发动机. 80年代末, 研究人员可以通过实验得到较为清晰的驻定斜爆震波照片. 1992年, Menees等[19]在Mach数为4.6的风洞内获得了驻定的斜爆震波. Srulijes等[20]在利用激波管产生的高超声速气流中也获得了较为清晰的斜爆震波照片. Powers等[21]对斜劈产生的斜爆震波进行了近似的解析求解. Cambier等[22]对斜爆震发动机相关参数进行了数值模拟. Ostrander等[23]则发展了较为详细的模型并对其进行了相关的研究.

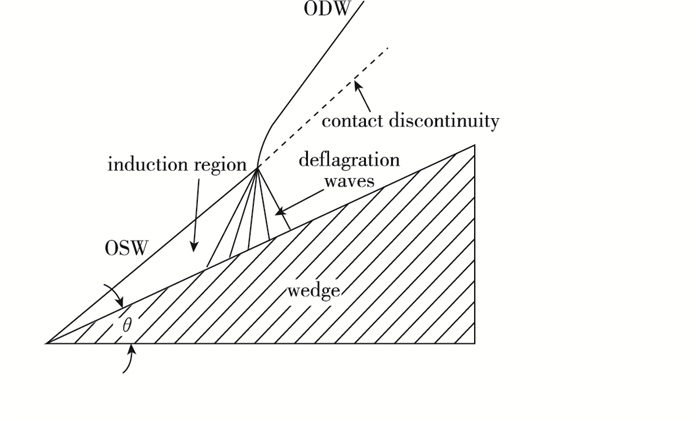

目前, 实现斜爆震起爆的最常用方式为, 在发动机燃烧室入口处设置一斜劈, 超声速可燃混合气经斜劈诱导产生斜激波, 进而实现爆震起爆. 图 4为斜爆震波结构示意图, 超声速预混气经一道斜劈后产生斜激波, 随后形成诱导区域.随着温度和压力的增加, 可燃气点燃, 形成爆燃区域, 从而使得局部的压力和温度持续升高, 诱导爆震起爆.

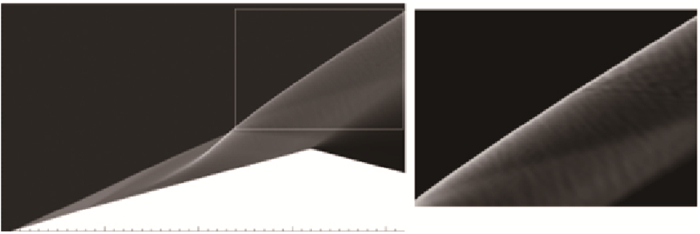

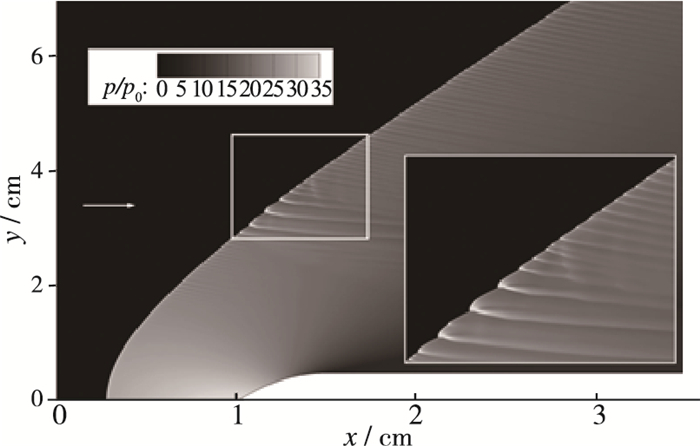

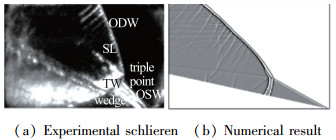

图 5为斜激波向爆震波转换的纹影图和数值模拟图像.在此过程中, 斜劈的角度以及来流的速度都是影响起爆的关键因素:如果斜劈角度过小或是来流速度不够, 那么无法形成足够强度的斜激波, 也就无法实现爆震起爆.如果斜劈角度过大, 那么造成的气动阻力也呈指数关系增长, 这对于发动机也是不利的.来流速度过大, 远大于CJ速度, 那么将会导致爆震波形成过驱爆震, 发动机效率也会有所降低.因此如何合理控制来流速度以及合理设计斜劈角度, 就成了斜爆震发动机设计中的实际问题.目前此类设计还没有应用于工程实际, 上述问题还须进一步的研究.

|

| 图 5 斜激波向爆震波转换的纹影图和数值模拟图像[22] Fig.5 Experimental schlieren and numerical results of transition structure of ODW[22] |

Carrier等[24]提出使用脉冲强激光来起爆, 从而在超声速预混气中形成圆柱斜爆震.这种起爆方式与采用斜劈起爆的方式相比有非常明显的优势, 即易于实现对爆震波的控制.但是需携带强激光器和相应的供电设施等, 会使整套发动机系统较为复杂, 不利于简化设计.

由于斜爆震发动机在高超声速推进领域具有潜在优势, 因此斜爆震发动机有着广阔的发展前景.但是目前的研究仍存在着很多困难.例如, 在超声速来流的情况下如何实现空气与燃料的充分混合、如何在壁面处避免燃料过早点火以及如何实现斜爆震波在燃烧室中的控制等.总之, 斜爆震发动机的相关研究还处于理论研究和数值仿真阶段, 目前还没有可用于工程实际的斜爆震发动机.

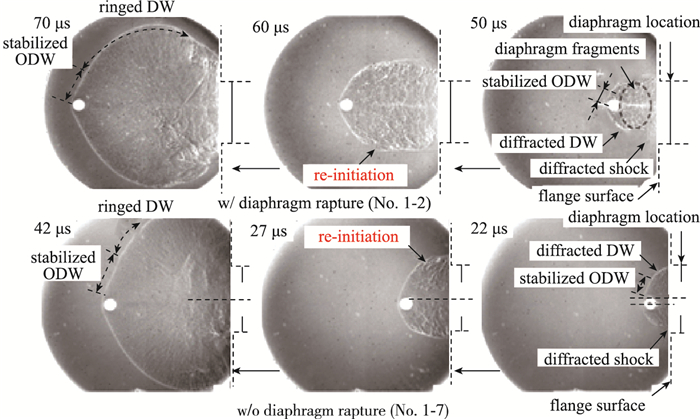

2.2 斜爆震研究思路 2.2.1 冲压弹诱导斜爆震迄今为止, 在预混气中使用冲压弹实现爆震起爆, 是研究斜爆震波起爆、结构特点以及胞格结构稳定性的最常使用的方法. 图 6为斜爆震起爆过程的连续图像[25].

这种研究方法可以实现记录爆震波的整个发展过程, 为分析起爆特点、胞格结构稳定性等提供相关的数据支撑.通过实验结果与数值模拟结果的对比分析, 可以验证数值模拟结果的真实性.但是由于实验器材的时间分辨率以及爆震波的发展速度过快, 所得到的图像并不能很好地反映爆震波发展过程的所有细节.因此还需要一些其他实验手段进行辅助分析.

2.2.2 双角斜劈诱导斜爆震图 7给出了利用双角斜劈产生斜爆震的胞格结构灰阶图.双角斜劈的第1级斜劈用以诱导斜激波并起爆斜爆震波, 缩短起爆距离; 第2级斜劈下折形成膨胀区, 一方面可减小长斜劈对流道的阻塞作用, 另一方面可以衰减刚起爆的过驱爆震, 促使CJ爆震的形成, 提高热力循环效率. Bhattrai等[26]采用详细化学反应机理, 对不稳定可压缩的活性混合物来流进行了数值模拟, 得到了在双角斜劈和普通斜劈的情况下, 燃烧效率和总压恢复的相关数据.对于双角斜劈而言, 由于高过载斜坡角度的存在可以明显缩短爆震波起爆距离并且总压损失较小, 燃烧效率较高.该方法允许在任何给定的上游流量条件下获得所需的起爆延迟或者爆震强度.因此这种方式是近CJ斜爆震波应用于推进系统中的一种简单可靠的方法.

由于超声速来流会经历两个斜劈角, 因此对于双角斜劈的两个楔形角有非常严格的要求.第1个斜劈角角度不能太大, 否则将会导致波后气流升温明显, 会发生可燃物过早点火的现象; 而第2个斜劈角角度不能过小, 否则预混气无法实现爆震起爆.所以对于第一个斜劈角, 存在一个最大角度; 而对于第二个斜劈角, 同时存在着一个最小角度和最大角度.因此这种斜劈构型存在一个发生斜爆震的适当条件, 只有两个角同时满足适当的条件才能够顺利实现爆震起爆.当前的研究没有详细讨论这种条件下胞格结构的稳定性, 这将是下一步需要进行的工作.

2.2.3 斜爆震热射流起爆利用斜劈建立的斜爆震波有很多优势, 例如结构简单、易于理论分析等.但是同时也存在着不利的一面, 如楔形角较大造成较大的流体阻塞、冷却问题以及爆震波控制的问题.因此有学者考虑利用热射流代替斜劈实现爆震波起爆. Ishii等[27]研究了来流Mach数为1时的热流起爆, 结果表明, 热射流能在超声速气流中产生爆震波.

而Han等[28]通过数值模拟也得到了一些结论:在超声速预混气中, 热射流可以起爆并稳定爆震波.由于边界层的影响, 爆震波的速度要快于CJ速度.如果爆震波速度大于来流速度, 一个正常的过驱爆震将在来流的中心区形成并且向上游传播.爆震波可以在没有热射流的情况下实现自持.如果爆震波的传播速度小于来流速度, 那么就会形成斜爆震波并且在热射流存在的情况下可以稳定.当热射流压力低于一定值时, 流体楔形曲率半径过小以至于不能维持斜爆震波.这时可能发生激波诱导燃烧并且最终会熄灭.此外, 来流的当量比也会影响爆震起爆能否成功, 如果太低, 热射流就不能实现爆震起爆.

2.2.4 磁流体控制斜爆震波目前已经进行了许多研究来揭示斜爆震波的结构和稳定机制, 然而很少有研究实际应用中的斜爆震波稳态控制.在实际应用中仍旧存在许多问题, 如:不稳定斜爆震波的震荡、强激波对流场的影响等.这些问题可能导致发动机不启动或是使其性能退化.因此, 斜爆震波的稳定和波前位置的控制对系统稳定和发挥系统的最佳性能是极其重要的.

Sun等[29]提出利用磁流体动力学的有关方法来控制斜爆震波, 使其稳定在一定区域.由于爆震产生强大的激波可以使空气流电离, 因此可以利用磁流体相关的控制技术来稳定斜爆震波.一个典型的例子就是由磁流体动力学控制的大型超燃冲压发动机的进气道.斜激波可以在一定的飞行Mach数范围内被控制在设计区域.他们以斜爆震发动机应用为背景对稳定和不稳定斜爆震波进行了磁流体动力学控制的数值模拟.他们采用Roe/HLL和IBC技术以及二维Euler方程, 成功模拟了斜爆震波.计算结果表明, 即使有不同的来流速度, 稳态斜爆震波阵面依然可以控制到设计位置; 然而对于不稳定的斜爆震波, Lorentz力仅可以控制斜爆震波在一定位置起爆, 但是不能改变爆震波阵面的不稳定性.磁流体控制斜爆震波具有一定的发展前景, 可以很好地控制发动机的飞行状态, 但是目前研究较少, 实现难度较大.

2.2.5 斜爆震数值模拟由于在超声速来流中开展斜爆震相关实验难度较大, 并且受限于观测手段, 爆震波的许多细节无法得到充分反映, 因此利用数值模拟的方法对斜爆震进行了研究.通过Euler方程、气动力学、热力学、N-S方程以及具体的化学反应模型等构建爆震波, 并且利用计算机仿真, 可以得到爆震波发展过程的一些特性. Li等[30]首先对燃烧室中的爆震波起爆和传播进行了数值研究, 发现在密闭燃烧室中由于壁面的多次反射使得爆震波更容易起爆. Gong等[31]对不同的氢气-空气混合气当量比下的斜爆震起爆进行了数值模拟, 结果表明当燃料当量比为0.8时, 起爆特征长度最小; 当当量比低于0.5时, 特征长度会急剧增加; 而在燃料富足的条件下, 无论来流Mach数大小, 特征长度随着当量比的增加较为平缓, 因此说明在当量比高的情况下进行爆震起爆是一个较好的选择.

2.3 小结斜爆震发动机是高超声速推进系统中概念提出最早、相关研究工作进行最多的一类爆震发动机.由于斜爆震发动机采取CJ斜爆震的燃烧模式, 发动机在工作过程中熵增和总压损失都比较小, 因此推力性能很高.目前也提出了很多种斜爆震的应用模式.本文介绍了许多种相关的研究思路及方法:一是利用冲压弹产生斜爆震波, 研究其起爆以及传播的机理; 二是利用双角斜劈进行爆震起爆, 通过两个角度的共同控制使爆震波起爆并稳定在一定区域; 三是利用热射流产生斜激波, 并且通过控制热射流的强度来控制斜爆震的状态; 四是通过磁流体原理控制斜爆震波稳定;五是通过数值模拟的方法来研究斜爆震的结构.

由于开展斜爆震相关实验对系统要求很高, 目前已开展的研究大多也是基于数值仿真的方法, 通过改变预混气中可燃物当量、初始状态、斜劈角度以及小扰动等, 来研究斜爆震波胞格的空间结构和稳定性等.但是目前斜爆震发动机距实际的工程应用还有很大的距离, 主要因为针对斜爆震的相关研究还处于探索阶段, 对其起爆、传播机理、驻定范围和不稳定特性还需进一步的研究.

3 超声速脉冲爆震冲压发动机超声速脉冲爆震冲压发动机是俄罗斯学者Alexandrov等[11]提出的一种爆震发动机.研究表明在使用氢燃料的条件下超声速脉冲爆震冲压发动机适用的飞行Mach数范围为4.5~7.0, 理论上只需一次爆震起爆就可以实现爆震波在燃烧室中的自持燃烧.并且其燃烧效率、总压恢复系数和比冲都超过现有的超燃冲压发动机, 并在高超声速飞行的情况下可有效地降低发动机通道的热流强度, 为高超声速推进系统提供了新的选择.

3.1 SPDRE的工作原理超声速脉冲爆震冲压发动机的主要工作原理是通过周期性改变可燃混合物的混合比, 从而使得爆震波的传播速度随着混合比的改变周期性地高于或低于流体的流动速度, 实现爆震波在有限长度的燃烧室内往复传播, 以达到爆震波动态驻定的目的.

3.2 SPDRE的工作过程首先, 高超声速来流进入预燃室, 压缩成中等速度的超声速来流.经气体加热器提高静温后进入预混室.喷嘴此时向预混室注入燃料, 使燃料和来流实现充分的混合.而后混合气以超声速状态进入装有总压和静压测量装置的管道, 在这个过程中, 混合气逐渐趋于均匀, 之后进入燃烧室, 点火系统进行点火, 实现爆震起爆, 燃烧产物经尾喷管喷出.在整个过程中, 当爆震波传播到上游至进气口, 在发动机形成喷管内形成爆震波, 其后的高压产生牵引力.当爆震波接近进气口, 燃料的供给也相应减小, 从而使得爆震波被抑制,这样完成一个闭环循环.在超声速预混气来流中, 爆震波在下游的起爆和传播也有类似的特点.整个系统中最重要的部分是测量系统和燃料供给系统.由于只进行一次爆震起爆, 测量系统要实时监测整个流场的变化情况并及时地传输给燃料供应系统; 燃料供应系统也须快速地做出相应反应, 实现燃料配比的及时改变.通过两套系统的密切配合, 才能实现爆震波驻定在一定的区域.由于爆震波传播速度极快, 因此系统控制整个流场状态改变的时间也极为有限, 加大了研究的难度.

目前SPDRE距离实际应用还存在着一些问题, 主要体现在两个方面:一是超声速可燃气中爆震波的传播驻定机理, 通过实验发现, 爆震波在超声速来流中的自持机制与静止可燃气中有很大的不同, 深入开展超声速可燃气中的自持传播机制的相关研究有助于实现爆震波在超声速可燃气中的稳定传播和主动控制; 二是燃料配比的周期性变换, 这不仅仅要求燃料喷射系统快速实现燃料的重新配比, 更是要求整套系统能够快速感知流场以及爆震波状态的变化.

3.3 SPDRE的相关研究目前开展的SPDRE相关研究, 主要是研究在超声速气流中爆震波起爆和传播的特点.由于在超声速来流的条件下, 爆震波的自持传播规律与在静止可燃气中有很大的不同, 深入研究超声速可燃气中爆震波的自持传播机制有助于实现爆震波的稳定控制, 对认识SPDRE中爆震波的传播机理也有一定的帮助.

Vasil′ev等[32]利用空气动力学和化学结构分析等方法对Mach数为4的超声速流中的爆震波进行了研究.研究表明, 在超声速可燃气中爆震波向上游传播的速度显然高于CJ速度, 向下游传播时的速度明显低于CJ速度.当可燃物的化学当量比α在0.5~2.5的范围内, 超声速流中可实现自持爆震.并且发现爆燃转爆震的过渡长度是管径的几倍, 但是如果爆震传播到上游, 这个长度会变成原来的1/2.当空气过量, 超出了可燃的极限值, 就可以观测到不稳定的爆震结构.

Levin等[33]对横向有界的燃烧室在超声速来流条件下的爆震进行了研究, 主要目的是研究边界层内的爆震起爆.实验中使用丙烷-空气预混气部分或完全充满平面通道的横截面, 当超声速来流到达障碍物时被阻隔, 从而引起爆震起爆.

通过实验得出:可燃预混气从相邻的下壁流入通道并且射流厚度等于阶梯高度的情况下,一是存在一个临界Mach数, 来流速度越大, 爆震波趋于稳定在一个位置, 当Mach数为5.3时, 爆震波驻定在一个位置; 二是爆震波与空气中的冲击波毗邻.

Nalivaichenko等[34]研究了超声速气流中爆震波的起爆和传播, 分析了在爆震波起爆和传播过程中对气体动态结构的影响.通过观测超声速气流中爆震波发展的整个过程来获取相应的流场信息.最后在Mach数为4的超声速来流条件下, 发现传播到上游的爆震波速度高于CJ理论的计算值, 而传播到下游的爆震波速度要小于这一计算值.实验中还发现了边界层对于爆震波面的不稳定性有一定的影响, 但是没有形成具体的结论, 须进行更深入的研究.

Zhuravskaya等[35]在Mach数5.5的预混来流中, 通过对管道中阶梯型障碍物前稳定的爆震波的结构进行了研究, 所得到的斜爆震波结构如图 8所示.通过比对几个不同的氢氧动力学模型, 选择了一个较为合适的反应机理来描述氢-空气预混气中爆震燃烧模型.模型的框架对将爆震波稳定在一个平面超声速流道中的可能性进行了讨论.对于确定Mach数的来流, 通过确定通道形状的方法来保证在没有外界能量供给的情况下可以实现爆震波的驻定.

研究发现, 这个建立在障碍物之前的稳定爆震波, 可以分为3个不同结构的区域[35, 50]:首先是第一区域, 该区域中对称平面附近不存在横向波, 代表过驱爆震; 其次是第二区域, 该区域只有一个方向的横波, 即沿着爆震波传播方向的上游; 最后是第三区域, 该区域的横波从相反的方向传播并且相互作用, 从而形成的波结构是相同的平面爆震胞格.

Zhuravskaya等[36]通过变截面管道的方法, 研究超声速来流条件下爆震波的特点, 寻找实现爆震波驻定的方法.最终得到了在不同Mach数来流条件下, 能够实现爆震稳定燃烧的通道几何参数.实验的具体过程是:在超声速预混气来流的平面管道中, 通过平行装置进行弱附加放电来额外增加微弱的能量以实现爆震波驻定.研究了来流Mach数、额外增加能量的多少以及能量释放的位置等参数.

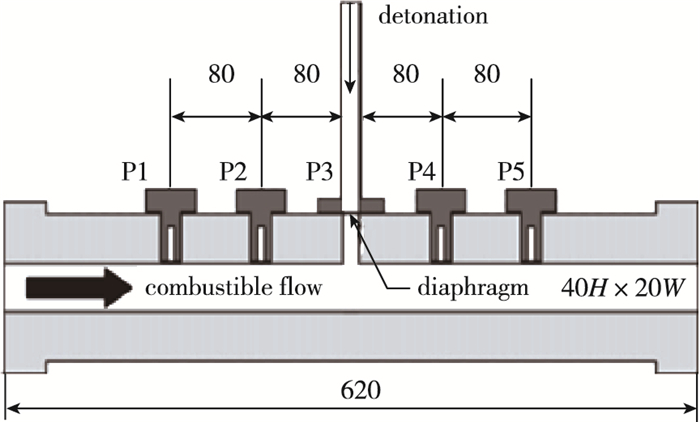

Ishii等[37]对高速可燃气中爆震起爆和传播的过程进行了研究.实验装置如图 9所示, 爆震波的入射方向与超声速可燃气的流动方向互相垂直, 实验利用烟膜记录了流动过程中爆震波的整个形成与发展过程.

实验对于冲击波的绕射进行了计算, 分析了在爆震区域发生突变时的起爆过程.分析得到以下结论: (1)相对于固定坐标系, 爆震波的传播速度往上游时高于CJ速度, 而往下游时低于CJ速度; (2)在横波速度不受流动的混合物影响的假设下, 爆震胞格的横纵比是可以根据CJ速度和来流速度预估的; (3)在本实验中, 爆震的起爆是由于实验部分管道侧壁上衍射激波的反射引起的; (4)由于流动速度的影响, 爆震起爆的位置移动到预期位置的下游.

Levin等[38]对于平面通道内超声速预混气来流中的爆震起爆进行了研究.预混气由丙烷-空气组成.该实验是在一维燃烧动力学框架下, 基于Godunov格式的数值方法进行的.研究发现了一种未知的爆震波起爆机制:该机制主要和惰性气体层下的可燃预混气有关, 由于惰性气体层形成的激波渗透到可燃混合物层之前, 形成了一个波结构很复杂的流动, 从而引起预混气层的加热和爆震起爆.整个过程是一个具有周期性的整体, 并且其胞格结构与传统的爆震胞格有很大的不同.在实验过程中有两种不同的实验方案:一是使可燃预混气流充满整个管道, 但是只取其中的一部分作为研究对象进行分析; 二是让惰性气体流入通道, 占据其中的部分空间.在确定的来流速度条件下, 通过定性和定量的流动控制改变来流的流动模式.第一种情况下, 得到了两种不同的爆震组织:稳定在气动斜坡上的爆震波和向管道上游入口方向移动的爆震波.而在第二种情况下通常可以观察到3层的爆震波结构, 这主要取决于来流的Mach数是否在一定的范围之内.整个实验结果经分析可以得到这样一个结论:快速形成的层状爆震波结构是由于管道在横截面上的有界性造成的.

3.4 小结超声速脉冲爆震发动机自1999年被俄罗斯学者Alexandrov提出以来, 相关的研究基本上都是局限于其研究团队, 其余研究机构对这种发动机的研究很少.由于开展超声速脉冲爆震发动机的相关实验都是基于超声速来流展开的, 因此实验研究难度较大, 实验中相关数据的获得也比较困难.但是目前已开展的研究也取得了不少的成果:一是确定了超声速来流中, 随着爆震波位置的不同, 爆震传播的速度也不同, 即上游的爆震波传播速度要大于CJ理论速度, 下游的爆震波传播速度要小于CJ理论速度; 二是对于爆震起爆的原因有了新的发现, 即燃烧室横向的有界性导致侧壁上衍生冲击波的反射; 三是对爆震的结构以及胞格横纵比的预估有了新的认识; 四是关于边界层对爆震波产生的影响也有了新的发现.

由于相关的研究进展缓慢, 超声速脉冲爆震发动机到目前为止并没有相关的验证发动机出现.相关的研究基本上也只局限于超声速气流中的爆震燃烧等基础理论, 目前研究的难点有以下几个方面:一是在超声速来流条件下, 对爆震波的起爆以及自持机理理解不够.由于超声速来流条件下的爆震波起爆及传播机理与静止或低速预混气中有很大的不同, 相关的研究很难开展, 因此须继续进行基础理论的研究; 二是在燃烧室横向有界情况下, 爆震波的稳定原理研究较少; 三是对流场爆震波状态的快速监测系统以及预混气中燃料当量比的快速调节系统研究不足, 因为超声速脉冲爆震发动机就是基于爆震波的传播速度以及当量比的不同, 通过监测爆震波及流场的状态迅速地改变燃料的当量比, 从而使爆震波能够在燃烧室中形成自持, 因而这一点也是限制该发动机研究的一个关键点.

4 基于爆震燃烧的新型超燃冲压发动机基于爆震燃烧的新型超燃冲压发动机是在传统的超燃冲压发动机的基础之上改进而来.超燃冲压发动机已经实现了工程应用, 但是在飞行试验中, 也暴露出了一些问题, 如:发动机的推力性能不理想, 飞行器加速性能有限, 远低于人们的预期.而在超燃冲压发动机的燃烧室内采用爆震组织燃烧, 理论上可提高发动机效率30%以上.因此基于爆震燃烧的新型超燃冲压发动机对高超声速推进系统的发展可能带来革命性的变化.

4.1 研究概况由于要在超燃冲压发动机燃烧室内实现爆震燃烧, 即要在超声速来流条件下实现局部爆震甚至完全爆震,这就须解决在超声速来流条件下的可靠起爆以及稳定传播的问题.目前已开展的爆震研究工作大多是在静止或低速预混气中进行的, 对超声速预混气中的爆震现象研究较少.爆震过程时间极短, 由于观测设备的局限性, 并不能很好地观察到整个爆震发展过程.因此以数值模拟为主要研究手段, 而实验观测则作为一种辅助的手段用以验证数值模拟结果的正确与否.

4.2 超声速可燃气中爆震起爆及传播Cai等[39, 41],Liang等[40]通过实验观测与自适应网格加密数值模拟对超声速可燃气展开了较为深入的研究.对热射流起爆过程以及过驱爆震进行了系统研究, 也对过驱爆震形成的机理进行了深入的分析, 讨论了超声速来流条件下热射流对爆震的控制功能.并且通过实验观测, 对超声速来流条件下爆震波的传播模态进行了研究, 系统开展了超声速可燃气中实现爆震起爆传播条件的研究, 总结了成功起爆的规律, 得出了许多重要的结论.

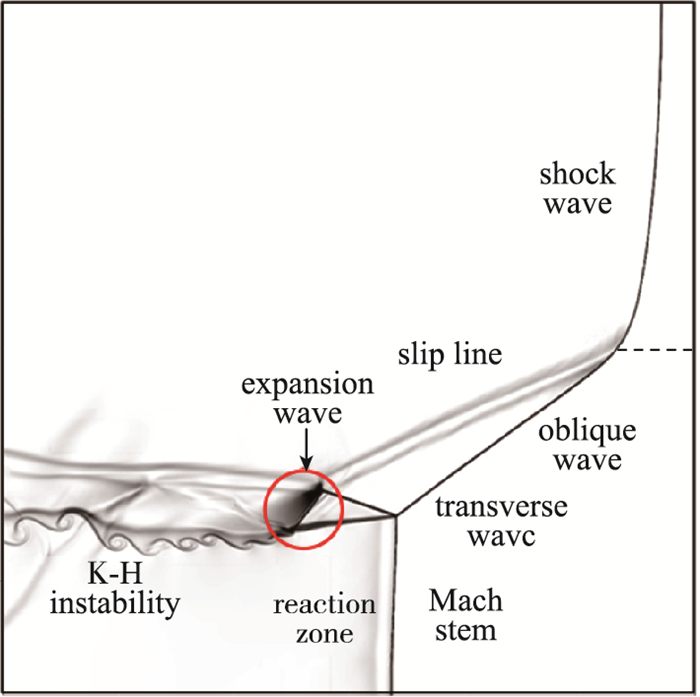

一是由于K-H不稳定性造成热射流进入流场后形成一剪切层分界面, 并且这个分界面作为一个自由边界, 导致波后压力增加, 从而促使过驱爆震的形成; 二是通过控制热射流的强度可以控制剪切层自由边界的形成, 进而实现对爆震波的控制; 三是爆震起爆的条件, 对于超声速可燃气的Mach数以及压力两个参数存在着一个成功起爆的区间, 而对于热射流Mach数、热射流压力、热射流孔径以及管道高度等参数, 存在一个是否起爆成功的临界值; 四是热射流点火后发现了流场中的两种燃烧模式, 分别为斜激波/Mach爆震波和斜激波诱导燃烧, 并且两种模式可相互转换.

4.3 超声速不均匀可燃气中的爆震研究当前进行的超声速爆震实验研究及数值模拟都是在均匀可燃气流场中进行的, 但是在飞行器真实飞行条件下, 进入燃烧室的混合气通常是极不均匀的.在这种来流条件下是否能够实现爆震起爆以及自持传播是发展爆震推进系统必须考虑的关键问题.因此研究超声速不均匀可燃气中的爆震现象, 对爆震推进的实际应用有着重要的意义.

早期对流场不均匀条件下的爆震燃烧有过一些探索性的研究, Thomas等[43]与Kuznetsov等[44]对不同浓度梯度流场中的爆震现象进行了实验研究, 发现浓度梯度的大小对爆震转变有重要的影响, 并且发现平滑过渡的浓度梯度更有利于爆震转变过程的出现. Weber等[45]利用详细的数值反应模型研究了不均匀温度场条件下爆震起爆和传播过程. Kim等[46]通过研究发现不均匀温度场中温度梯度过大会减小可燃混合物温度, 从而减小燃烧波的速度. Sochet等[47]对浓度不均匀可燃气中的爆震起爆进行了研究, 但是由于形成给定浓度分布的时间无法很好地控制, 爆震起爆未能实现. Ishii等[48]通过实验研究了混合物浓度沿传播方向横向不均匀时爆震的演变发展, 得到了倾斜的爆震波面, 并且倾斜角度的大小与从三波点轨迹得到的爆震波面转角一致.但是上述研究都是基于静止流场展开的, 在真实飞行条件下不均匀性对爆震产生的影响还没有开展相关的研究.超声速来流条件下的流场特性以及爆震发展过程与静止气还有很大的不同, 因此有必要开展超声速来流条件下的相关实验.

Cai等[49]研究了超声速来流条件下速度、组分不均匀对爆震起爆传播的影响. 图 10给出了速度不均匀流场中的爆震波动态稳定结构示意图.实验结果证实了在速度不均匀的超声速来流中, 以下半流场的速度为基准, 通过改变上半流场的速度, 爆震起爆与传播将会呈现不同的规律及特点, 发现了可以实现爆震起爆的Mach数范围从均匀流场中的[3.724 8, 4.656]到不均匀流场中的[2.328, 5.121 6].

|

| 图 10 速度不均匀可燃气中爆震波动态稳定结构示意图[49] Fig.10 Schematic of dynamic stable detonation in supersonic mixture with nonuniform velocity[49] |

不同的发动机构型对爆震起爆及传播也有着不同的影响.简单的等直流道可能很难满足真实的超声速来流条件下爆震起爆及传播的需求, 因此, 燃烧室构型的设计方案对爆震波起爆及传播的影响也是亟需解决的科学问题.蔡晓东[42]通过高精度的数值模拟对凹腔以及扩张燃烧室型面条件下的超声速热射流起爆传播进行了系统研究.

4.4.1 凹腔对爆震起爆及传播的影响凹腔的燃烧室构型能够通过其中的震荡和反馈机制实现燃烧稳定, 并且作为一种火焰稳定装置也在超燃冲压发动机中得到了广泛的应用.在蔡晓东等的研究中, 证明了由凹腔内部的低速燃烧形成的压力震荡有助于热射流诱导爆震起爆.在同一流场条件下, 与等直的管道相比, 凹腔在凹腔压力震荡的作用下采用较弱的热射流也可成功实现爆震起爆.使得在超声速来流条件下爆震起爆的实现变得相对容易.

在热射流实现成功起爆之后关闭热射流, 研究凹腔对爆震波传播的影响, 发现在等直管道中关闭热射流之后, 过驱爆震逐步衰减为标准的CJ爆震; 而在凹腔耦合的条件下, 虽然过驱爆震也有衰减, 但不能衰减到标准的CJ爆震, 而是形成了一个微过驱爆震.这说明了凹腔也有利于形成过驱爆震.

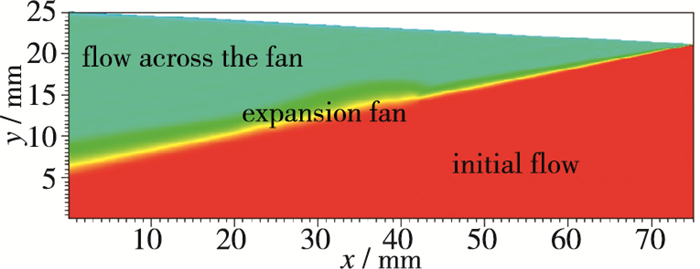

4.4.2 扩张管道对爆震起爆及传播的影响扩张管道在发动机燃烧室中的应用已经比较成熟, 但是扩张型面对爆震起爆和自持传播的影响尚不清楚, 仍须开展相关研究.蔡晓东[42]对扩张管道的扩张角为3°, 超声速来流条件下的爆震起爆和传播进行了研究.扩张管道中的流场首先形成一个Prandtl-Meyer膨胀扇结构, 将流场分为3个部分:膨胀扇内部流场、跨过膨胀扇影响的来流以及膨胀扇下方没有受到扰动的初始来流, 如图 11所示.

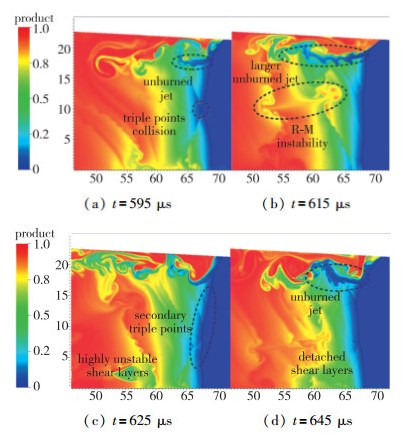

扩张管道中膨胀扇造成流场不均匀性, 导致在激波后方产生未燃射流.但是由于R-M不稳定性以及分离剪切层生成大涡结构的扩散效应, 能够使未燃射流与已燃产物混合, 促进未燃射流的消耗从而增加释热.因此在热射流连续喷入的条件下实现爆震波的周期传播,而在关闭热射流后, 生成多个三波点以及形成滑移剪切层, 在爆震波面后产生高度湍流,如图 12所示.在大尺度涡结构的主导下, 未燃射流与已燃产物快速混合, 增加化学释热, 爆震波面通过未燃射流的周期性生成与消耗, 基本驻定在同一位置.

|

| 图 12 扩张管道中关闭热射流后的爆震传播[42] Fig.12 Propagation process in an expanding channel after the shutdown of the hot jet[42] |

扩张角度越大, 越容易诱导较大尺寸的未燃射流, 通过K-H不稳定性形成较大的涡结构, 也能促进未燃射流的快速消耗.尽管扩张角度增大会导致更高的膨胀率, 但是此时爆震波在扩张管道中传播速度更快, 过驱度也更大.

4.5 小结本节介绍了基于爆震燃烧的超燃冲压发动机的概念, 说明了当前超燃冲压发动机面临的发动机推力性能不足、加速性能不理想等问题, 也说明了基于爆震的超燃冲压发动机的优势.

对目前开展的基于爆震燃烧的超燃冲压发动机的相关研究进行了综述.从超声速可燃气中的爆震起爆、不均匀来流条件下爆震起爆传播以及燃烧室构型对爆震起爆传播的影响3个方面进行了讨论, 说明了当前的研究进展以及未来的发展方向.

5 结论在爆震发动机燃烧室中,可燃物通过爆震燃烧在极短的时间内可以完成能量的热释放.与传统的等压燃烧方式相比,爆震燃烧的热循环效率高,尤其是CJ爆震燃烧,其熵增最小,总压损失小,是当前高超声速推进系统中一种很有前景的研究思路.

通过总结超声速气流中的爆震推进理论与研究进展, 分析其需要解决的关键科学与技术问题, 指导未来高超声速发动机的基础研究.文章重点总结了适用于高超声速飞行的斜爆震发动机、超声速脉冲爆震冲压发动机的基础研究进展.其中对斜爆震发动机的应用模式、相关实验研究思路及方法、数值仿真现状进行了总结分析.对超声速脉冲爆震冲压发动机的基础理论研究现状和目前研究的难点进行了梳理.基于爆震燃烧的超燃冲压发动机具有推进系统自增压、燃烧效率高、推力性能好、推进效率高、燃烧室长度短、结构重量轻等优势, 文章总结了该发动机当前的发展进程和最新的研究进展, 并对其未来的发展方向以及存在的技术问题进行了分析.

| [1] |

Wolański P. Detonative propulsion[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2013, 34(1): 125-158. DOI:10.1016/j.proci.2012.10.005 |

| [2] |

严传俊, 何立明, 范玮, 等. 脉冲爆震发动机的研究与发展[J]. 航空动力学报, 2001, 16(3): 212-217. Yan C J, He L M, Fan W, et al. Research and development of pulse detonation engines[J]. Journal of Aerospace Power, 2001, 16(3): 212-217. (in Chinese) |

| [3] |

李牧, 严传俊, 郑龙席, 等. 脉冲爆震发动机喷管实验研究[J]. 实验流体力学, 2006, 20(3): 13-17. Li M, Yan C J, Zheng L X, et al. Experimental investigation on pulse detonation engine nozzles[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2006, 20(3): 13-17. (in Chinese) |

| [4] |

Harris P G, Ripley R, Guzik S. Pulse detonation engine as a ramjet replacement[J]. Journal of Propulsion and Power, 2006, 22(2): 462-473. DOI:10.2514/1.15414 |

| [5] |

Daniau E, Falempin F, Zhdan S. Pulsed and rotating deto-nation propulsion systems: first step toward operational engines[R]. AIAA 2005-3233, 2005. https://www.researchgate.net/publication/268559060_Pulsed_and_Rotating_Detonation_Propulsion_Systems_First_Step_Toward_Operational_Engines

|

| [6] |

Bykovskii F A, Zhdan S A, Vedernikov E F. Continuous spin detonation of a hydrogen-air mixture with addition of air into the products and the mixing region[J]. Combus-tion, Explosion and Shock Waves, 2010, 46(1): 52-59. DOI:10.1007/s10573-010-0009-5 |

| [7] |

Maeda S, Inada R, Kasahara J, et al. Visualization of the non-steady state oblique detonation wave phenomena around hypersonic spherical projectile[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2011, 33(2): 2343-2349. DOI:10.1016/j.proci.2010.06.066 |

| [8] |

林志勇. 高静温超声速预混气爆震起爆与发展过程机理研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2008. Lin Z Y. Research on detonation initiation and develop-ment mechanisms in elevated temperature supersonic premixed mixture[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2008(in Chinese). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-90002-2009213406.htm |

| [9] |

Broda J C. An experimental study of oblique detonation waves[D]. Storrs: University of Connecticut, 1993. http://www.researchgate.net/publication/27401974_An_experimental_study_of_oblique_detonation_waves?citationList=outgoing

|

| [10] |

Dabora E K, Broda J C. Standing normal detonations and oblique detonations for propulsion[R]. AIAA 1993-2325, 1993. https://www.researchgate.net/publication/27401974_An_experimental_study_of_oblique_detonation_waves?citationList=outgoing

|

| [11] |

Alexandrov V G, Vedeshkin G K, Kraiko A N, et al. Supersonic pulsed detonation ramjet engine (spdre) and the way of operation of SPDRE: Russian Federation, 2157909[P]. 1999-05-26.

|

| [12] |

Fusina G, Parent B, Sislian J P. Formation and stability of near Chapman-Jouguet standing oblique detonation waves[J]. AIAA Journal, 2005, 43(7): 1591-1604. DOI:10.2514/1.9128 |

| [13] |

Choi J Y. Computational studies of detonation for propulsion in PNU[C]. Proceedings of the 3rd International Workshop on Detonation/Detonation Engine, London: 2011, 10: 14-15.

|

| [14] |

Shimizu H, Tsuboi N, Hayashi A K. Study of detailed chemical reaction model on hydeogen air detonation[R]. AIAA 2001-0478, 2001.

|

| [15] |

Alexandrov V G, Kraiko A N, Reent K S. Determination of the integral and local characteristics of supersonic pulsed detonation ramjet engine (SPERE)[R]. AIAA 2001-1788, 2001.

|

| [16] |

Qin H, Lin Z Y, Liu W D, et al. A review of principles and key techniques for supersonic pulsed detonation ramjet engine (SPDRE)[C]. Proceedings of the 3rd International Symposium on Systems and Control in Aeronautics and Astronautics (ISSCAA), Harbin, China: IEEE, 2010.

|

| [17] |

蔡晓东, 梁剑寒, 林志勇, 等. 基于自适应网格加密的超声速可燃气热射流起爆详细反应数值模拟[J]. 航空动力学报, 2014, 29(10): 2385-2392. Cai X D, Liang J H, Lin Z Y, et al. Adaptive mesh refinement-based numerical simulation of initiation in supersonic combustible mixtures using hot jet with detailed reaction model[J]. Journal of Aerospace Power, 2014, 29(10): 2385-2392. (in Chinese) |

| [18] |

Dunlap R A, Brehm R L, Nicholls J A. A preliminary study of the application of steady-state detonative combustion to a reaction engine[J]. Journal of Jet Propulsion, 1958, 28(7): 451-456. DOI:10.2514/8.7347 |

| [19] |

Menees G P, Adelman H G, Cambier J L, et al. Wave combustors for trans-atmospheric vehicles[J]. Journal of Propulsion and Power, 1992, 8(3): 709-713. DOI:10.2514/3.23536 |

| [20] |

Srulijes J, Smeets G, Seiler F. Expansion tube experi-ments for the investigation of ram-accelerator-related combustion and gasdynamic problems[R]. AIAA 1992-3246, 1992.

|

| [21] |

Powers J M, Gonthier K A. Reaction zone structure of weak underdriven oblique detonations[R]. AIAA 1992-347, 1992.

|

| [22] |

Cambier J L, Adelman H, Menees G P. Numerical simulations of an oblique detonation wave engine[J]. Journal of Propulsion and Power, 1990, 6(3): 315-323. DOI:10.2514/3.25436 |

| [23] |

Ostrander M J, Hyde J, Young R D, et al. Standing oblique detonation wave engine performance[R]. AIAA 1987-2002, 1987. http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.1987-2002

|

| [24] |

Carrier G, Fendell F, McGregor R, et al. Laser-initiated conical detonation wave for supersonic combustion[J]. Journal of Propulsion and Power, 1992, 8(2): 472-480. DOI:10.2514/3.23501 |

| [25] |

Maeda S, Sumiya S, Kasahara J, et al. Initiation and sustaining mechanisms of stabilized oblique detonation waves around projectiles[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2013, 34(2): 1973-1980. DOI:10.1016/j.proci.2012.05.035 |

| [26] |

Bhattrai S, Tang H. Formation of near-Chapman-Jouguet oblique detonation wave over a dual-angle ramp[J]. Aero-space Science and Technology, 2017, 63: 1-8. DOI:10.1016/j.ast.2016.12.010 |

| [27] |

Ishii K, Kataoka H, Kojima T. Initiation and propagation of detonation waves in combustible high speed flows[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2009, 32(2): 2323-2330. DOI:10.1016/j.proci.2008.05.029 |

| [28] |

Han X, Zhou J, Lin Z Y. Experimental investigations of detonation initiation by hot jets in supersonic premixed flows[J]. Chinese Physics B, 2012, 21(12): 124702. DOI:10.1088/1674-1056/21/12/124702 |

| [29] |

Sun X H, Chen Z H, Zhang H H. MHD control of oblique detonation waves[J]. Chinese Physics Letters, 2011, 28(1): 014703. DOI:10.1088/0256-307X/28/1/014703 |

| [30] |

Li H B, Fan W, Xiao Q. Numerical investigation of the initiation and propagation of oblique detonation waves in a confined combustion chamber[R]. AIAA 2016-5108, 2016.

|

| [31] |

Gong J S, Zhang Y N, Pan H, et al. International space planes and hypersonic systems and technologies confere-nces 6-9 march[R] AIAA 2017-2350, 2017. http://www.mendeley.com/research/17th-aiaa-international-space-planes-hypersonic-systems-technologies-conference-2011/

|

| [32] |

Vasil'ev A A, Zvegintsev V I, Nalivaichenko D G. Detonation waves in a reactive supersonic flow[J]. Combustion, Explosion and Shock Waves, 2006, 42(5): 568-581. DOI:10.1007/s10573-006-0089-4 |

| [33] |

Levin V A, Manuylovich I S, Markov V V. Detonation in supersonic flows in channels with obstacles[C]. 28th International Symposium on Shock Waves, Berlin: Springer, 2012: 397-402. http://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25688-2_61

|

| [34] |

Nalivaichenko D G, Zvegintsev V I, Vasil'ev A A. Structure and propagation of detonations in gaseous mixtures in supersonic flow[M]. Novosibirsk: Lavrentyev Institute of Hydrodynamics SB RAS, 2009, 1-6.

|

| [35] |

Zhuravskaya T A, Levin V A. Stabilization of detonation combustion of a high-velocity combustible gas mixture flow in a plane channel[J]. Fluid Dynamics, 2015, 50(2): 283-293. DOI:10.1134/S001546281502012X |

| [36] |

Zhuravskaya T A, Levin V A. Investigation of certain techniques for stabilizing detonationwaves in a supersonic flow[J]. Fluid Dynamics, 2012, 47(6): 793-801. DOI:10.1134/S0015462812060129 |

| [37] |

Ishii K, Kataoka H, Kojima T. Initiation and propagation of detonation waves in combustible high speed flows[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2009, 32(2): 2323-2330. DOI:10.1016/j.proci.2008.05.029 |

| [38] |

Levin V A, Manuilovich I S, Markov V V. Cellular structure of divergent cylindrical detonation waves[J]. Doklady Physics, 2011, 56(7): 391-393. DOI:10.1134/S1028335811070020 |

| [39] |

Cai X D, Liang J H, Lin Z Y, et al. Parametric study of detonation initiation using a hot jet in supersonic combustible mixtures[J]. Aerospace Science and Technology, 2014, 39: 442-455. DOI:10.1016/j.ast.2014.05.008 |

| [40] |

Liang J H, Cai X D, Lin Z Y, et al. Effects of a hot jet on detonation initiation and propagation in supersonic combustible mixtures[J]. Acta Astronautica, 2014, 105(1): 265-277. DOI:10.1016/j.actaastro.2014.08.019 |

| [41] |

Cai X D, Liang J H, Deiterding R, et al. Adaptive mesh refinement based simulations of three-dimensional detonation combustion in supersonic combustible mixtures with a detailed reaction model[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41(4): 3222-3239. DOI:10.1016/j.ijhydene.2015.11.093 |

| [42] |

蔡晓东. 超声速气流中的爆震过程研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2016. Cai X D. Detonation combustion in supersonic flow[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2016(in Chinese). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-90002-1017834387.htm |

| [43] |

Thomas G O, Sutton P, Edwards D H. The behavior of detonation waves at concentration gradients[J]. Combus-tion and Flame, 1991, 84(3-4): 312-322. DOI:10.1016/0010-2180(91)90008-Y |

| [44] |

Kuznetsov M S, Alkseev V I, Dorofeev S B, et al. Detonation propagation, decay, and reinitiation in nonuniform gaseous mixtures[J]. Symposium (International) on Combustion, 1998, 27(2): 2241-2247. DOI:10.1016/S0082-0784(98)80073-8 |

| [45] |

Weber H J, Mack A, Roth P. Combustion and pressure wave interaction in enclosed mixtures initiated by temperature nonuniformities[J]. Combustion and Flame, 1994, 97(3-4): 281-295. DOI:10.1016/0010-2180(94)90021-3 |

| [46] |

Kim Y M, Kim S J, Chen Z J, et al. Numerical simulation of combustion wave propagation in an air-fuel spray mixture with temperature nonuniformity[J]. Numerical Heat Transfer, Part A:Applications, 1998, 34(1): 23-41. DOI:10.1080/10407789808913975 |

| [47] |

Sochet I, Lamy T, Brossard J. Experimental investigation on the detonability of non-uniform gaseous mixtures[J]. Shock Waves, 2000, 10(5): 363-376. DOI:10.1007/s001930000066 |

| [48] |

Ishii K, Kojima M. Behavior of detonation propagation in mixtures with concentration gradients[J]. Shock Waves, 2007, 17(1-2): 95-102. DOI:10.1007/s00193-007-0093-y |

| [49] |

Cai X D, Liang J H, Lin Z Y, et al. Detonation initiation and propagation in nonuniform supersonic combustible mixtures[J]. Combustion Science and Technology, 2015, 187(4): 525-536. DOI:10.1080/00102202.2014.958223 |

| [50] |

Gui M Y, Fan B C, Dong G. Periodic oscillation and fine structure of wedge-induced oblique detonation waves[J]. Acta Mechanica Sinica, 2011, 27(6): 922-928. DOI:10.1007/s10409-011-0508-y |