2. 中国科学院大学工程科学学院,北京 100049

2. School of Engineering Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

超燃冲压发动机是由美籍意大利空气动力学家安东尼奥·费里在20世纪50年代提出的, 其工作机理是基于燃料在超声速气流中混合与燃烧的物理化学过程.这种发动机的特点是结构简单, 没有任何转动部件, 从大气中吸取氧气, 不需要携带氧化剂, 具有涡轮喷气发动机和火箭发动机不具备的优点性能, 在当时被认为是最具有发展潜力的新一代航空航天发动机[1].

超声速燃烧的概念虽然新颖, 但是超燃冲压发动机的发展之路并不平坦.美国从1965年开始, 先后经历了IFTV, HRE, SCRAM, NASP, HyTech, HyFly, Hyper-X等计划.经过50多年的艰苦历程, 超燃冲压发动机在美国才刚刚进入飞行试验阶段. 2004年, NASA氢燃料飞行验证机X-43A在第2次Ma=7的飞行试验中测到了加速度, 虽然超燃过程只进行了11 s, 但证明超燃冲压发动机可以产生正推力.然而Ma=9.8的飞行试验则未能测到明显的加速度.空军的碳氢燃料超燃冲压发动机X-51A在前3次飞行试验中不断失利, 终于在2013年5月1日的第4次飞行试验中从Ma=4.8加速到Ma=5.1, 实现了6 min飞行的创举.这是美国空军生产的4架X-51A原型机的最后一架, 为确保成功, 取消了计划飞行Ma=6的目标, 最终只加速到Ma=5.1, 而燃烧室内究竟是超声速燃烧模态还是亚声速燃烧模态, 则没有明确的定论.

超燃冲压发动机是一个非常复杂的工程问题, 而超声速燃烧则是一个非常复杂的气体物理基础问题.超声速燃烧过程非常复杂, 燃烧流场中充满激波、混合、湍流、边界层, 以及它们与化学反应动力学的相互作用, 是气体动力学理论最后尚未解决的几个难题之一, 也是气体动力学与物理学、化学交叉学科的新生长点, 有很多未知的基础问题和工程问题需要解决.文献[2]对近50多年来超声速燃烧与高超声速推进的研究进展进行了综述, 并指出了未来5~10年内的重点发展方向.在这些难题中, 本文作者认为制约超燃冲压发动机发展的最重要的两个问题是正推力问题和超声速燃烧的稳定性问题.

首先是正推力问题.利用超声速燃烧获得正推力是在工程中需要解决的第一个挑战性问题.高超声速飞行的空气阻力巨大, 发动机的推力克服阻力后是否还有足够的净推力一直存在疑虑和争议.法国人将它归结为推力与阻力之间的较量.俞鸿儒院士专门撰文指出了超燃冲压发动机推力不足的问题, 并提出利用催化复合的新方法来提高推力[3].大量的文献表明, 在现有的地面直连台实验中, 在燃烧室入口静温约1 000 K, Mach数约2.5的状态下, 燃烧室内燃烧产物的压力最高为入口压力的4倍左右, 绝大部分为2.5倍左右, 超声速燃烧放热产生高压气体的能力非常有限.文献[4-18]给出了大量的实验数据供分析参考, 用来证明这一结论, 在此不一一引用和分析.超声速燃烧不能产生高压气体, 自然会导致其推力不足.一旦燃烧压力达到4倍左右, 就会产生激波向上游传播, 进入隔离段, 导致发动机燃烧不稳定, 甚至导致发动机不起动或熄火.这是大量的非常有规律性的研究数据, 但目前机理尚不清楚, 没有明确的定论, 也没有从理论上给出解释.

其次是超声速燃烧的稳定性问题.只有稳定燃烧才能够产生稳定的推力, 二者是相互关联的.但是在实验中经常遇到发动机不起动问题.发生发动机不起动现象时, 火焰会从隔离段入口向外喷出, 导致推力急剧下降.这一问题迄今为止没有得到很好的解决, 对其机理也没有完全研究清楚.有两种观点, 一种观点是边界层分离, 另一种观点是由于燃烧产生的高背压引起的激波串产生的.但是, 文献[19]的研究结果表明, 既不是边界层分离的结果, 也不是高背压产生的激波串造成的, 而是由于热壅塞造成的.目前克服发动机不起动的主要方法有3种, 一是降低燃料的当量比, 二是采用渐扩型燃烧室, 三是变燃料单点集中喷射为多点分布喷射.现有的实验结果表明, 一般只有当量比低于0.5时才能够保证稳定燃烧.

引起超燃冲压发动机不起动的机理非常复杂, 包括添质、摩擦、燃烧放热、激波/边界层相互作用、边界层分离、激波/激波相互作用、燃烧室几何形状变化、热壅塞、质量壅塞等.从现象上看, 都是由于高背压产生的上传激波引起的, 但是, 目前还没有一个理论能够定量准确地预测该上传激波的强度及发生的位置.本文对这些复杂过程进行简化, 只分析放热过程对超燃冲压发动机推进性能的影响.由于放热过程也极其复杂, 因此只研究一维预混气体等容燃烧这种极限状态.通过对这种极限状态的理论分析, 来评估超燃发动机推进性能.

超燃冲压发动机的燃烧过程属于受限空间内的燃烧过程, 并不是等压燃烧过程.对于等截面的超燃发动机燃烧室, 如果化学反应放热剧烈, 很容易形成爆轰波.爆轰波是超声速燃烧的一种极限形式, 即等容燃烧, 也是燃烧效率最高的一种燃烧形式.因此, 本文利用经典的CJ爆轰理论来分析超燃冲压发动机性能, 分析推力不足和超声速燃烧不稳定问题, 从理论上给出它的极限性能.通过分析发现, 燃烧放热和几何堵塞[22-24]虽然都会产生上传激波, 二者在现象上是定性相同的, 但是二者的压比定量上是完全不同的.

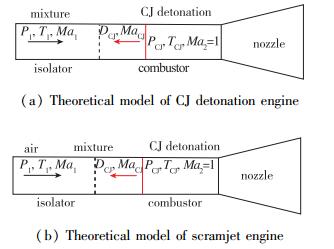

1 物理模型本文提出了一维CJ爆轰发动机理论模型, 如图 1(a)所示. CJ爆轰发动机包括3个关键部件:等截面隔离段、等截面爆轰燃烧室和推力喷管.在隔离段内, 爆轰预混气体的速度为DCJ, 压力和温度分别为P1和T1.在爆轰燃烧室内, CJ爆轰波的爆速是DCJ, 爆轰产物的压力和温度分别为PCJ和TCJ.爆轰波和隔离段来流速度相等, 方向相反, 爆轰波正好可以驻定在固定的位置上, 实现稳定燃烧.爆轰产生的爆轰产物正好达到热壅塞状态, 以声速的速度向下游流动, 在推力喷管中膨胀, 产生推力.爆轰产物在喷管喉道处正好处于声速状态.发动机推力的大小直接取决于爆轰产物的压力高低.在该物理模型中, 隔离段来流速度等于CJ爆轰波的爆速是发动机能够稳定燃烧的充分必要条件. 图 1(b)是简化的一维超燃发动机理论模型, 与CJ爆轰发动机理论模型稍有不同的是在隔离段入口的来流是空气, 在燃烧室入口变为预混爆轰气体, 简化了燃料混合过程.

|

| 图 1 CJ爆轰发动机理论模型 Fig.1 Theoretical model of CJ detonation engine |

该CJ爆轰发动机物理模型代表了超声速燃烧的极限过程, 即等容燃烧过程, 也是燃烧效率最高的过程.爆轰产物的Mach数为Ma1, 正好达到热壅塞状态.在等截面燃烧室内, 燃烧剧烈放热形成向上游传播的CJ爆轰波, 是燃烧产物达到热壅塞的充分必要条件.这是超燃冲压发动机推力达到最大值的理论状态, 也是燃烧不稳定性的极限状态.在本文中, 只考虑等截面燃烧室内的热力学参数, 利用CJ爆轰波的理论公式, 求解了隔离段内不同来流状态下的发动机性能, 并同现有的实验结果进行了对比和分析.

2 结果分析与讨论 2.1 氢气燃料首先研究了满足化学当量比的H2/air预混气体的爆轰性能.参考超燃冲压发动机的工作过程, 通过改变隔离段来流的温度和Mach数, 研究爆轰产物的压力变化情况.隔离段内的来流温度从300 K变化到1 500 K, 初始压力为1 atm. 表 1给出了在不同隔离段来流温度下CJ爆轰波的Mach数、压力和爆速.首先以来流静温为1 000 K这一典型状态来验证该模型的可靠性及有效性.隔离段来流温度T1=1 000 K, Mach数MaCJ=2.59这一状态, 基本上等于目前超燃直连台的燃烧室入口状态.在该状态下, 爆轰产物的压升只有4.46倍, 即在等容燃烧状态下, 压力最高可以升高到燃烧室入口压力的4.46倍, 这也是CJ爆轰发动机在该入口参数下的最大推力值.这一结果跟现有的实验结果是具有可比性的, 在相似参数状态下, 在超燃冲压发动机地面实验中, 燃烧室内燃烧产物的压力不超过燃烧室入口压力的4倍.如果燃烧室内的压力超过入口压力的4倍, 就会发生发动机不起动现象.该结果从一定程度上证明了超燃冲压发动机不起动现象是由于热壅塞造成的.

| 下载CSV 表 1 不同来流温度下满足当量比的H2/air气体的CJ爆轰参数 Tab.1 Parameters of stoichiometric H2/air CJ detonation under different initial temperatures |

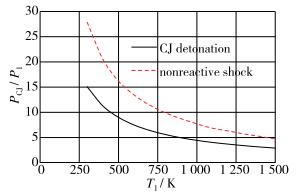

将表 1的结果绘制在图 2和图 3中.从图 2中可以看出, 随着入口气流静温的升高和Mach数的降低, 爆轰产物的压力呈指数形式急剧降低.当入口静温为300 K时, 爆轰压力为入口压力的15.08倍; 当入口静温为1 500 K时, 爆轰压力降低为入口压力的2.93倍.这就说明, 随着初始温度的升高, 等容燃烧产生的压力是降低的, 导致超燃冲压发动机的推力性能不断降低, 产生的推力值就非常有限.该结果同时说明, 适当降低发动机燃烧室入口空气的静温, 对提高发动机推力是有帮助的.

|

| 图 2 满足当量比的H2/air的CJ爆轰压力随来流静温的变化 Fig.2 Pressures of stoichiometric H2/air CJ detonation under different initial temperatures |

|

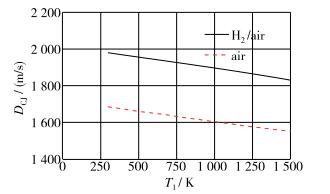

| 图 3 满足当量比的H2/air的CJ爆速随来流静温的变化 Fig.3 Velocities of stoichiometric H2/air CJ detonation under different initial temperatures |

表 1和图 2还同时给出了在相同来流温度和Mach数下无化学反应激波前后的压比.可以明显看出, 在相同Mach数下, 无化学反应激波后的压力比CJ爆轰压力高, 大约为CJ爆轰压力的2倍.可见, 超燃冲压发动机不起动并不是由于燃烧产生的高背压引起的, 这一观点同文献[19]的观点是一致的.文献[20-25]中在冷流发动机的出口设置挡板, 通过调节挡板阻塞比的方法来定性研究超燃冲压发动机的不起动过程.可以看出, 虽然不起动现象定性是相似的, 但是没有燃烧的不起动的背压显然比有燃烧时要高, 更接近正激波前后的压力比, 而且背压的高低与来流的静温无关.这就说明, 超燃冲压发动机的不起动过程与无化学反应激波的高背压机理本质上是不同的.

在超声速气流中, 扰动是无法向上游传播的, 因为扰动的传播速度是声速.但是, 激波和压缩波是可以向上游传播的, 只要激波或压缩波的速度大于自由来流速度.发动机内流道燃烧总是要产生向上游传播的压缩波或爆轰波, 因为燃烧波总是向上游的可燃混合气体中传播. 图 3给出了CJ爆速随来流温度的变化规律.从图中可以看出, 随着来流静温的升高, CJ爆速缓慢降低, 变化不大.在静温为300 K时, CJ爆速为1 979.3 m/s; 在静温为1 500 K时, CJ爆速为1 830.1 m/s, 仅降低了149.2 m/s. 图 3中还同时给出相同温度、相同Mach数下空气的速度.可以看出, 两条曲线基本平行, 但是在相同温度和Mach数下, 空气的速度比CJ爆轰波的速度低, 差值约为300 m/s, 因为空气的声速低.

这就说明一个问题, 如图 1(b)所示, 如果在燃烧室内产生的爆轰波传播进入隔离段内的空气中, 由于爆轰波的速度比来流空气的速度高, 那么这道爆轰波就不是驻定的, 而是会向上游传播.举例说明, 假设隔离段的长度为1 m, 那么这道激波就会在3.3 ms的时间内上传到隔离段入口, 导致发动机不起动.当然, 在发动机的实际工作过程中, 不可能产生均匀的平面爆轰波, 热壅塞的发生也是局部的, 而且还有边界层的影响.激波在上传过程中会不断衰减, 当激波的速度衰减到小于来流空气的速度时, 又会下传进入燃烧室.该过程不断反复, 就会在隔离段中产生振荡激波.这就解释了超声速燃烧不稳定的主要机理.

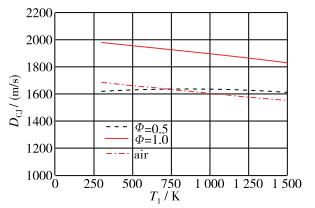

通过上面的分析可以看出, 超燃冲压发动机的推力性能和燃烧不稳定特性是相互关联的.在工程应用中, 解决超燃发动机燃烧不稳定性的方法之一就是降低燃料的当量比.大部分文献给出的稳定燃烧的当量比范围大约为Ф=0.3~0.8.当量比低于下限, 火焰会猝熄; 当量比高于上限, 会导致发动机不起动. 图 4给出了不同当量比的H2/air混合气体在不同初始温度下的爆速.

|

| 图 4 当量比对H2/air气体CJ爆轰波速度的影响 Fig.4 Influence of Ф on H2/air CJ detonation velocity under different initial temperatures |

从图 4中可以很明显地看出, 当量比对CJ爆速产生很大的影响, 当量比降低, CJ爆速降低.当H2/air混合气体的当量比降低到Ф=0.5时, CJ爆速和相同温度、相同Mach数下的空气速度基本相等.这就说明, 在这种状态下, 即使在燃烧室内发生剧烈燃烧, 发生热壅塞, 形成爆轰波, 超声速燃烧产生的激波在燃烧室和隔离段内也是驻定的, 即燃烧是稳定的, 不会发生发动机不起动现象.

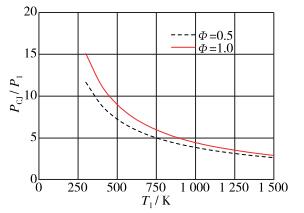

图 5给出了当量比Ф的变化对CJ爆轰压力的影响.可以看出, 随着当量比的降低, 爆轰压力降低, 但是并没有呈线性关系.在高温情况下, 当量比的变化对CJ爆轰压力的影响变小.这一结果表明, 通过优化燃烧状态, 适当降低当量比对提高发动机的综合性能是有益处的.通过上述研究可以看出, 当量比的变化主要影响两个关键参数, 一个是CJ压力, 另一个是CJ爆速. CJ压力的变化对研究发动机的推力有意义, 而CJ爆速的变化对研究超声速燃烧的不稳定性有意义.在超声速燃烧中, 总是要产生动能和内能, 内能通过喷管膨胀产生推力, 而动能却很难利用, 反而对稳定燃烧不利.

|

| 图 5 当量比对H2/air气体CJ爆轰压力的影响 Fig.5 Influence of Ф on H2/air CJ detonation pressure under different initial temperatures |

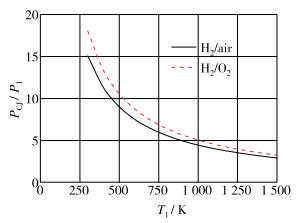

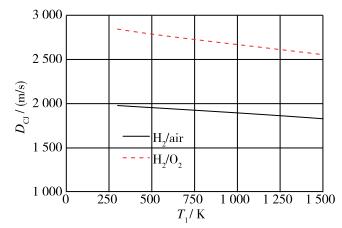

图 6给出了满足化学当量比的H2/air和H2/O2的CJ爆轰压力比较. 图 7给出了二者的爆速比较.从图 6, 图 7中可以看出, 使用O2代替air作为氧化剂, 对压力的提升是有限的, 尤其是在隔离段入口静温超过1 000 K的情况下, 二者差别非常小.但是, 对CJ爆速的影响非常大, H2/O2的CJ爆速比H2/air的快大约1 000 m/s, 这对超声速燃烧的稳定性是非常不利的.

|

| 图 6 H2/O2和H2/air爆轰压力特性比较 Fig.6 Comparison of CJ detonation pressures of H2/O2 and H2/air |

|

| 图 7 H2/O2和H2/air的CJ爆速比较 Fig.7 Comparison of CJ detonation velocities of H2/O2 and H2/air |

超燃冲压发动机经过50年的研究仍然步履维艰.通过分析会发现, 目前国内外超燃发动机研究对象主要是针对飞行速度为Ma=6的高超声速飞行器.对于Ma>6的高超声速飞行器, 地面实验结果非常匮乏, 主要是因为缺少高焓地面实验设备.究竟超燃冲压发动机是否适合于高Mach数飞行器, 目前缺乏实验数据, 也没有形成定论.

假设来流静温为250 K, 经过等熵压缩后燃烧室入口的静温为1 000 K, 对Ma=6~9状态下的超燃冲压发动机隔离段内的气流参数进行了计算, 计算结果列于表 2中.从表 2可以看出, 对于Ma=6, 隔离段内的气流速度约为1 417 m/s; 对Ma=7, 隔离段内的气流速度为1 776 m/s; 对Ma=8, 隔离段内的速度为2 172 m/s.对这3个飞行Mach数, 隔离段内的气流速度均小于或接近满足化学当量比的H2/air的CJ爆轰波速度1950 m/s, 因此流场很容易不稳定.而对于Ma=9, 隔离段内的气流速度为2 513 m/s, 大于CJ爆速, 因此超燃流场理论上是稳定的, 不会发生不起动现象.该结果表明, 飞行Mach数Ma=6~8是超声速燃烧的临界不稳定范围, 稳定燃烧时燃料的当量比必定小于1, 而当飞行Mach数Ma>9时, 超声速燃烧流场将变得稳定, 理论上可以实现当量比Φ=1的稳定燃烧状态.

| 下载CSV 表 2 按等熵压缩计算的超燃发动机燃烧室入口参数 Tab.2 Parameters of chamber inlet air flow by isentropic compression assumption |

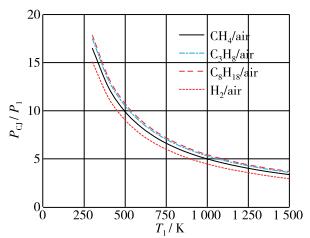

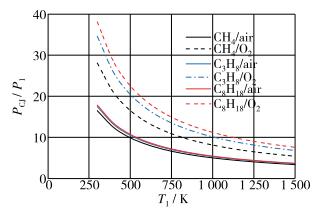

燃料对发动机的推进性能起重要作用, 下面研究不同燃料对超燃冲压发动机推进性能的影响.碳氢燃料与氢气燃料相比具有容易储存、携带, 便于实际应用的优点, 因此是H2的替代燃料, 具有重要发展前景.在这一部分中, 研究了CH4, C3H8和C8H18的爆轰特性, 并与H2进行比较. 图 8给出了这3种碳氢燃料与air混合气体的爆轰特性的比较.从图 8中可以看出, 在这3种燃料中, C8H18的爆轰压力最高, C3H8次之, CH4最低.但是, 碳氢燃料的爆轰压力都比H2的要高, 即使用碳氢燃料可以获得更大的推力.

|

| 图 8 不同燃料CJ爆轰特性比较 Fig.8 Comparison of detonation parameters of different detonable mixtures |

图 9给出了用O2作为氧化剂, 对爆轰特性的影响.与H2燃料不同的是, 对碳氢燃料, 用air作为氧化剂和用O2作为氧化剂, 对爆轰压力的影响特别大.用O2作为氧化剂的爆轰压力将近是用空气作为氧化剂的爆轰压力的2倍多, 从理论上讲, 用O2作为氧化剂, 发动机的推力可以提高1倍以上.

|

| 图 9 不同氧化剂对CJ爆轰压力影响比较 Fig.9 Influence of different oxidizers on detonation pressure |

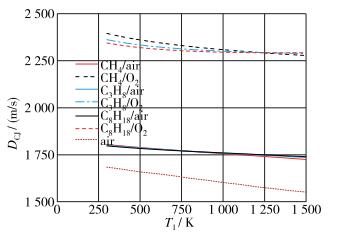

图 10给出了不同气体的爆速的比较, 从图中可以看出, 碳氢燃料/空气混合气体的CJ爆速虽然大于相同温度、相同Mach数下的空气速度, 但是要比H2/air混合气体的爆速低, 因此其超声速燃烧流场要比H2稳定.研究结果还表明, 对H2/O2混合气体, 更多的是增大了CJ爆速, 对CJ压力的增大作用有限; 而对碳氢燃料/氧气混合气体, 更多的是增加CJ压力, 对CJ爆速的影响相对小.这就从理论上提供了增大超燃冲压发动机推力的可能性方法.

|

| 图 10 不同混合气体的CJ爆速比较 Fig.10 Detonation velocities of different detonable mixtures |

本文首次将经典的CJ爆轰理论应用于超燃冲压发动机推进性能分析, 建立了CJ爆轰发动机的理论模型, 利用该理论模型, 分析了超燃冲压发动机的推力性能和超声速燃烧不稳定性问题的机理.通过研究得到以下结论:

(1) 超燃冲压发动机燃烧室内燃烧前后压比随燃烧室入口静温升高呈指数下降, 燃烧室入口静温越高, 燃烧后压比越低.对于满足当量比的H2/air, 当燃烧室入口的静温为1 000 K时, 等截面燃烧室燃烧前后压比的最大值小于4.5, 这是理论极限值, 不可能再提高.

(2) 超声速燃烧产生内能和动能, 在运动方程中, 则表现为压力和动量, 动量的方向永远与来流方向相反.燃烧会产生激波或燃烧波, 当燃烧波速度大于来流速度时, 就会向上游传播, 超声速流场变得不稳定.对飞行Mach数Ma=6~8的高超声速飞行器, 超燃冲压发动机隔离段内流速较低, 处于临界不稳定范围.当飞行Mach数Ma>9时, 发动机流场将变得稳定.

(3) 采用降低当量比、多点分布释热和扩张型燃烧室的方法, 其本质都是降低燃烧波的传播速度, 使流场变得稳定.对H2/air混合气体, 在当量比低于0.5时, 流场是稳定的.但是降低当量比的同时燃烧压力也相应降低, 发动机推力降低.

(4) 对超燃冲压发动机, 燃烧放热产生动量和压力, 这部分动量是不能直接变成推力的.因此采用燃烧产物压力高、动量低的燃料有利于提高发动机的综合推进性能.同氢气燃料相比, 碳氢燃料燃烧后的动量稍低、压力稍高, 因此采用碳氢燃料的超燃冲压发动机的流场要稍稳定一些, 推力稍大一些.

致谢: 本研究得到了国家自然科学基金(11672312, 11532014)的资助, 在此表示感谢.| [1] |

Curran E T. Scramjet engines:the first forty years[J]. Journal of Propulsion and Power, 2001, 17(6): 1138-1148. DOI:10.2514/2.5875 |

| [2] |

俞刚, 范学军. 超声速燃烧与高超声速推进[J]. 力学进展, 2013, 43(5): 449-471. Yu G, Fan X J. Supersonic combustion and hypersonic propulsion[J]. Advances in Mechanics, 2013, 43(5): 449-471. (in Chinese) |

| [3] |

俞鸿儒, 李斌, 陈宏. 克服"高超声障"的途径[J]. 力学进展, 2007, 37(3): 472-476. Yu H R, Li B, Chen H. An approach for surmounting "hypersonic barrier"[J]. Advances in Mechanics, 2007, 37(3): 472-476. DOI:10.6052/1000-0992-2007-3-J2007-057 (in Chinese) |

| [4] |

McGilvray M, Kirchhartz R, Jazra T. Comparison of Mach 10 scramjet measurements from different impulse facilities[J]. AIAA Journal, 2010, 48(8): 1647-1651. DOI:10.2514/1.J050025 |

| [5] |

Krishnamurthy R, Rogers R C, Tiwari N S. Numerical study of hypervelocity flows through a scramjet combustor[J]. Journal of Propulsion and Power, 1997, 13(1): 131-141. DOI:10.2514/2.5138 |

| [6] |

Keistler P G, Hassan H A, Xiao X. Simulation of supersonic combustion in three-dimensional configurations[J]. Journal of Propulsion and Power, 2009, 25(6): 1233-1239. DOI:10.2514/1.43848 |

| [7] |

Constantine P G, Emory M, Larsson J, et al. Exploiting active subspaces to quantify uncertainty in the numerical simulation of the HyShot Ⅱ scramjet[J]. Journal of Computational Physics, 2015, 302: 1-20. DOI:10.1016/j.jcp.2015.09.001 |

| [8] |

Förster F J, Dröske N C, Bühler M N, et al. Analysis of flame characteristics in a scramjet combustor with staged fuel injection using common path focusing schlieren and flame visualization[J]. Combustion and Flame, 2016, 168: 204-215. DOI:10.1016/j.combustflame.2016.03.010 |

| [9] |

Cao C M, Ye T H, Zhao M J. Large eddy simulation of hydrogen/air scramjet combustion using tabulated thermo-chemistry approach[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2015, 28(5): 1316-1327. DOI:10.1016/j.cja.2015.08.008 |

| [10] |

Roncioni P, Natale P, Marini M, et al. Numerical simulations and performance assessment of a scramjet powered cruise vehicle at Mach 8[J]. Aerospace Science and Technology, 2015, 42: 218-228. DOI:10.1016/j.ast.2015.01.006 |

| [11] |

Tian Y, Xiao B G, Zhang S P, et al. Experimental and computational study on combustion performance of a kerosene fueled dual-mode scramjet engine[J]. Aerospace Science and Technology, 2015, 46: 451-458. DOI:10.1016/j.ast.2015.09.002 |

| [12] |

Nordin-Bates K, Fureby C, Karl S, et al. Understanding scramjet combustion using LES of the HyShot Ⅱ combustor[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2017, 36(2): 2893-2900. DOI:10.1016/j.proci.2016.07.118 |

| [13] |

Li X P, Liu W D, Pan Y, et al. Investigation on ignition enhancement mechanism in a scramjet combustor with dual cavity[J]. Journal of Propulsion and Power, 2016, 32(2): 439-447. DOI:10.2514/1.B35880 |

| [14] |

Hohn O M, Gülhan A. Experimental investigation of sidewall compression and internal contraction in a scramjet inlet[J]. Journal of Propulsion and Power, 2017, 33(2): 501-513. DOI:10.2514/1.B36054 |

| [15] |

Busa K M, Rice B E, McDaniel J C, et al. Scramjet combustion efficiency measurement via tomographic absorption spectroscopy and particle image velocimetry[J]. AIAA Journal, 2016, 54(8): 2463-2471. DOI:10.2514/1.J054662 |

| [16] |

Tian Y, Yang S H, Le J L, et al. Investigation of combustion and flame stabilization modes in a hydrogen fueled scramjet combustor[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41(42): 19218-19230. DOI:10.1016/j.ijhydene.2016.07.219 |

| [17] |

Zhang S K, Li J, Qin F, et al. Numerical investigation of combustion field of hypervelocity scramjet engine[J]. Acta Astronautica, 2016, 129: 357-366. DOI:10.1016/j.actaastro.2016.09.028 |

| [18] |

Huang W, Jin L, Yan L, et al. Influence of jet-to-crossflow pressure ratio on nonreacting and reacting processes in a scramjet combustor with backward-facing steps[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(36): 21242-21250. DOI:10.1016/j.ijhydene.2014.10.073 |

| [19] |

Mitani T, Tani K, Miyajima H. Flow choking by drag and combustion in supersonic engine testing[J]. Journal of Propulsion and Power, 2007, 23(6): 1177-1184. DOI:10.2514/1.30264 |

| [20] |

Yu G, Li J G, Chang X Y, et al. Investigation of Kerosene combustion characteristics with pilot hydrogen in model supersonic combustors[J]. Journal of Propulsion and Power, 2001, 17(6): 1263-1272. DOI:10.2514/2.5874 |

| [21] |

Yu G, Li J G, Chang X Y, et al. Fuel injection and flame stabilization in a liquid-kerosene-fueled supersonic combustor[J]. Journal of Propulsion and Power, 2003, 19(5): 885-893. DOI:10.2514/2.6179 |

| [22] |

Tan H J, Sun S, Yin Z L. Oscillatory flows of rectangular hypersonic inlet unstart caused by downstream mass-flow choking[J]. Journal of Propulsion and Power, 2009, 25(1): 138-147. DOI:10.2514/1.37914 |

| [23] |

Tan H J, Li L G, Wen Y F, et al. Experimental investigation of the unstart process of a generic hypersonic inlet[J]. AIAA Journal, 2011, 49(2): 279-288. DOI:10.2514/1.J050200 |

| [24] |

Li Z F, Gao W Z, Jiang H L, et al. Unsteady behaviors of a hypersonic inlet caused by throttling in shock tunnel[J]. AIAA Journal, 2013, 51(10): 2485-2492. DOI:10.2514/1.J052384 |

| [25] |

Deng R Y, Jin Y Z, Kim H D. Numerical simulation of the unstart process of dual-mode scramjet[J]. Interna-tional Journal of Heat and Mass Transfer, 2017, 105: 394-400. DOI:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.10.004 |