等离子体流动控制技术是一种基于电磁学、空气动力学、等离子体物理、传热学等多学科交叉的新型主动流动控制技术, 在近些年成为了流动控制领域中关注的热点话题之一.受合成射流技术的启发, 美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室的Grossman等创新性地提出了一种等离子体合成射流技术[1], 其基本思路是在合成射流激励器的工作腔体中, 将合成射流激励器中的能量注入手段由机械式替换为等离子整体加热式.激励器主要分为3个工作阶段: (1)能量沉积阶段:通过击穿空气实现电弧中的电能向空气的内能转化, 使腔体内气体的压力与温度急剧上升; (2)喷气阶段:能量沉积阶段造成的高温高压气体, 通过激励器射流出口, 形成高速射流; (3)吸气回复阶段:射流喷出及腔体冷却使得腔体内温度和压力下降, 外部气体重新充填腔体, 使激励器回复初始状态, 为下一个循环做准备.该项技术既具有合成射流的无需额外质量添加、净质量通量为零的优势, 又具有等离子体技术所具备的工作范围宽、工作频率高、响应快的特点, 具有较大的应用潜力[1].

在激励器喷气此阶段, 产生前驱激波与射流锋面是两个最为明显的特点[2-6].该阶段的流场特性主要受激励器的能量沉积效率[7-9]、电路参数[10-15]、以及腔体的体积、射流出口形式等影响[16-17], 其也是开展等离子体流动控制研究[16-18]的基础.在低频工作下, 激波与射流锋面速度一般可达到400 m/s和250 m/s左右[3, 7, 9, 10].近年来, 借助PIV技术, 学界对于激励器诱导产生的流场有了更进一步的认识. 2013年Reedy等发现, 射流的喷射伴随着一系列涡环的产生, 并且涡环的强度随时间递减, 射流的速度与射流的持续时间随供电电容的大小变化[6].另外根据2008年Haack等的数字散斑呈像(digital speckle tomography, DST)研究的结果显示[4], 该射流流场的峰值温度在75 μs时可以达到1 600 K.

传统的等离子体激励器的出口多为垂直于流向或与流向成一定夹角, 故垂直于流向的动量分量会对激励器的流动控制能力产生影响.为增强流向动量注入能力, 减小垂直于流向的动量分量, 拟设计一种新型的水平动量注入型等离子体合成射流激励器.在保证原有良好的工作特性下, 增大流向动量的输入能力, 减小动量损失.采用外部电路电参数测量与高速纹影技术, 对激励器常压下单周期工作特性与重频工作特性进行了初步研究.对水平动量注入型等离子体合成射流激励器的射流结构进行了分析, 探究了该激励器工作频率对射流流场的流场特性与控制能力的影响.并且在高速纹影测量的基础上, 开展了激励器高频工作时均出口动压的测量, 对该激励器的实际流动控制能力与动压输入能力进行了初步探究.

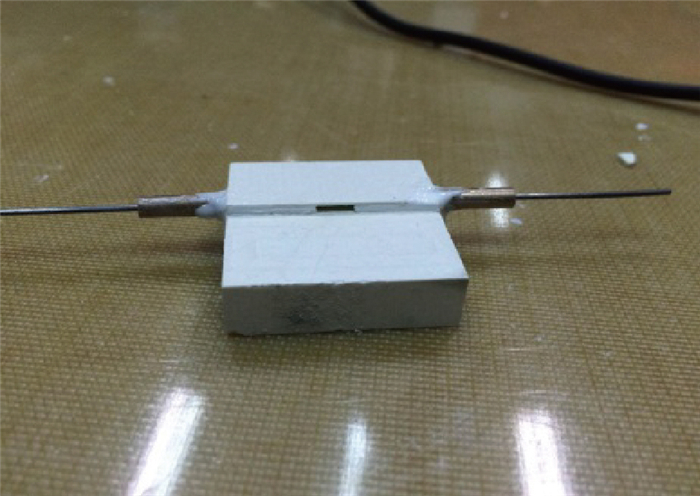

1 实验介绍 1.1 水平动量注入型激励器设计激励器设计形式具有多样性, 使得等离子体合成射流技术的流动控制范围大大增加. Narayanaswamy等提出了一种高频脉冲式激励器形式, 对超声速流动具有显著的控制效果[9].基于Narayanaswamy的激励器形式, 为增强流向动量注入能力, 减小垂直于流向的动量分量, 设计一种新型的水平动量注入型等离子体合成射流激励器, 如图 1所示, 考虑到在实际流动控制运用中须增大流动控制面积, 故将孔式出口改为缝式出口, 以增强其控制效果.

|

| 图 1 水平动量注入型激励器实物图 Fig.1 Horizontal momentum injection actuator for plasma synthetic jet |

激励器腔体使用绝缘性能良好的氮化硼陶瓷材料制作, 激励器侧壁面开有2.4 mm通孔.电极材质为钨铜合金, 直径为2.4 mm, 直接插入激励器侧壁面通孔.两电极与激励器腔体所夹的腔体作为放电腔体, 放电腔体体积为124 mm3, 放电间距为5 mm.激励器射流出口为一条宽0.5 mm, 长5 mm的直狭缝, 位于激励器上表面, 平行于电极布置.

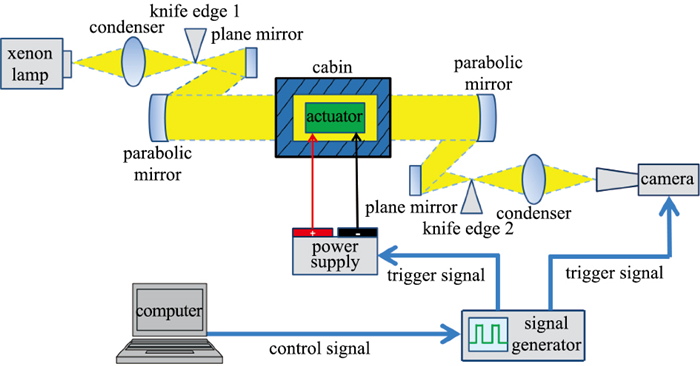

1.2 测试条件与实验系统实验系统由激励器、电源及电参数测试系统、同步系统、低压舱及高速纹影系统组成.实验系统示意图如图 2所示(不含电参数测量系统), 同步控制器Micro pulse 725发出两路同步信号, 分别控制电源和触发高速相机, 确保电源系统和流场时序的同步.

|

| 图 2 实验系统示意图 Fig.2 Experiment system and high speed schlieren system |

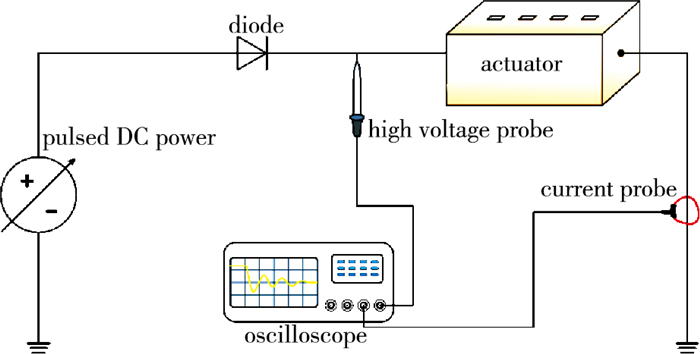

该实验的工作电路及电参数测试系统如图 3所示.实验放电电路由高压脉冲电源、高压硅堆、等离子体合成射流激励器组成.当高压脉冲电压超过激励器电极间的击穿电压时, 激励器电极击穿空气发生火花放电, 激励器能够正常对流场施加扰动.

|

| 图 3 电参数测试系统示意图 Fig.3 Electronic parameter measurement system |

电参数测量系统由泰克示波器DPO2014B(带宽100 MHz, 采样频率1 GS/s)、泰克高压探头P6015A(带宽75 MHz, 衰减比1 000:1)、英国PEM电流线圈CWTminiHF60B(带宽30 MHz)组成.电流线圈采集放电电流, 电压探头采集激励器阳极对地电压.

1.2.2 高速纹影测量系统高速纹影系统采用典型的Z字形光路布置(图 2).系统由氙灯连续点光源、凹面镜、反射镜、刀口、高速摄影仪(相机型号: NAC-HX3)组成.等离子合成射流流场主要由射流及诱导波系组成.为了更好地观测射流诱导波系流动结构, 实验过程中采用竖直刀口拍摄的方式.实验过程中相机帧率设置为10万帧, 即每帧图片的时间间隔为10 μs, 可以获得连续的射流演化过程.相机图片像素为256×232, 像场覆盖射流主要区域.相机的曝光时间设定为1 μs, 确保能够瞬间凝固流场.大功率氙灯连续点光源为纹影系统提供足够的光强度, 确保高速相机在1 μs快门时仍可获得清晰明亮的流场图像.

本次实验中边界的位移与速度测量全部精确至像素点.通过激励器长边长度对像素点所代表的实际尺寸进行标定, 其结果为1个像素点对应0.09 mm.实验所拍摄的纹影中的所有激励器尺寸线均以实际尺寸转化为像素点在图中标出.在纹影的边界拾取中误差为正负一个像素点.

1.2.3 压力测试系统在本实验中选用电子压力扫描阀, 对激励器的时均流场动压进行测量. 图 4为实验中使用的电子压力扫描阀, 该扫描阀可以同时测量128个测压点, 最大采样速度为50 kHz, 压力扫描阀精度可达±0.05%F.S, 压力校准精度可达±0.01%F.S.

|

| 图 4 PSI电子压力扫描阀 Fig.4 PSI pressure measurement system |

采用电子压力扫描阀的优势如下: (1)降低放电产生的强电磁场的影响, 降低数据信噪比, 确保数据具有较高的品质; (2)操作简单, 仪器可靠, 不容易出现损坏, 大大降低实验成本.

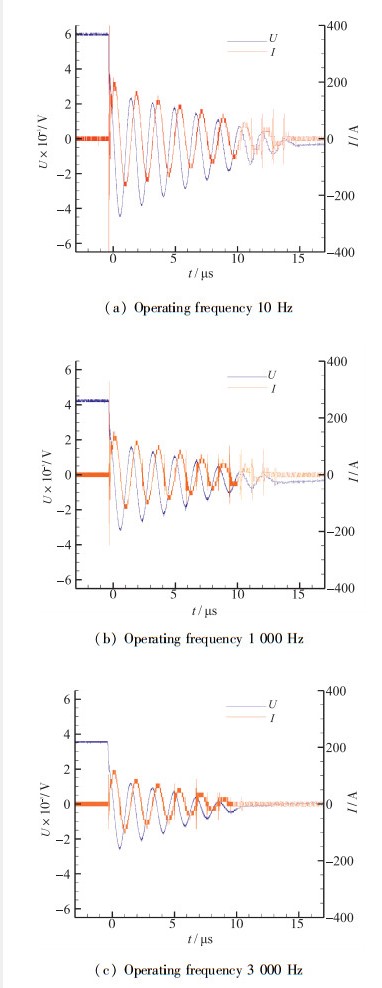

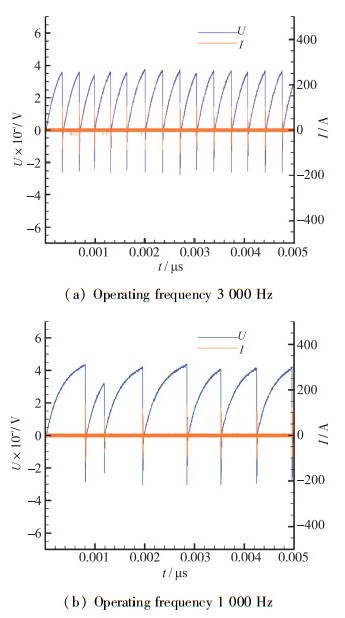

2 结果与讨论 2.1 电参数分析如图 5所示, 无论激励器在何种工作频率下, 电流与电压均呈现衰减振荡的形式.观察可知, 随着工作频率的提高, 放电间隙的击穿电压与电流均有不同程度的下降.

|

| 图 5 不同频率下单周期电参数特性图 Fig.5 Single-circle characteristics of electronic parameters in different operating frequencies |

其原因推测如下:等离子体的收缩放电可以用一个可变电感来代替, 电感的大小取决于等离子体的电流壳层半径[19].实验采用容性脉冲电源, 故当电路进行脉冲放电时, 脉冲电源的内置电容、导线电阻与电路中的寄生电感形成RLC串联回路[20].在放电电路中为提高激励器工作效率, 减小电阻损失, 故并未添加保护电阻, 使电路中的总电阻小于二阶电路中的特征值, 电参数特性总体呈现衰减振荡的趋势.

而造成击穿电压在不同工作频率下的差异的主要原因如下.据文献[18]的理论, 间隙的击穿电压: Ubreakdown取决于:

| $ {{U}_{\rm{breakdown}}}=A\rho l+B\sqrt{\rho l} $ |

其中, ρ为放电间隙之间的气体密度, l为放电间隙长度. A与B为常数, 其值分别为147 850和128 820.

根据理想气体状态方程可知, 当温度不变时, 气压越低, 密度越低, 而密度的下降直接导致了击穿电压的下降, 而击穿电压的下降同样会导致电路中电流的下降.所以根据电弧的Ohm加热原则, 电弧在不同工作频率下对于激励器的能量注入会有所差别.

图 6为激励器在不同频率下的多周期电参数特性曲线.

|

| 图 6 不同频率下多周期电参数特性图 Fig.6 Multi-circle characteristics of electronic parameters in different operating frequencies |

从图中可以明显看出, 激励器在多周期工作时每个脉冲的时长并不稳定, 放电的时间间隔长短不一.造成所述现象原因推测是火花放电的历史效应, 激励器在高工作频率下工作时会产生热残余, 导致激励器腔体内部无法恢复至初始状态, 使得腔体内电极之间的放电电压产生了变化.

仔细观察图 6, 还可以发现, 在1 000 Hz工作频率下, 虽然击穿电压与注入的能量更高, 但会出现周期不稳定的现象, 具体表现为个别脉冲能量低, 而这种情况在高频工作时, 虽然仍旧存在, 但有所改善.其具体原因目前仍不清楚.

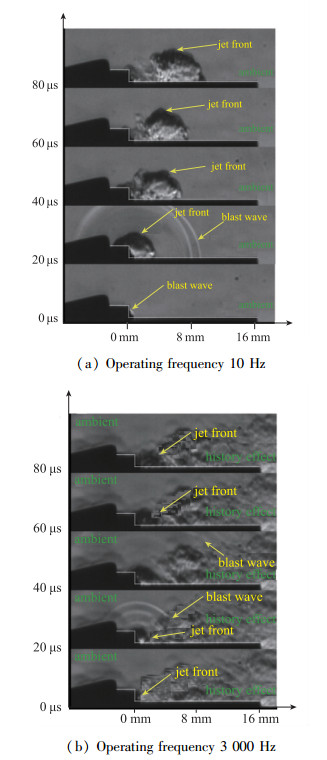

2.2 激励器流场特性分析水平动量注入型等离子体合成射流激励器产生射流流场, 激励器在工作频率10 Hz与工作频率3 000 Hz下部分瞬态射流结构如图 7所示.

|

| 图 7 水平动量注入型激励器的高速纹影图 Fig.7 Schlieren images of horizontal momentum injection actuator |

在射流的瞬态纹影图中, 无论工作频率如何, 前驱激波与射流为两个最为显著的流动结构[10].由于激励器在高频工作状态下历史效用明显, 故对于激励器射流产生的典型流场以工作频率10 Hz进行分析, 以避免射流与射流之间的相互影响.首先对图 8所示射流流体气团形态的变化过程进行分析.

|

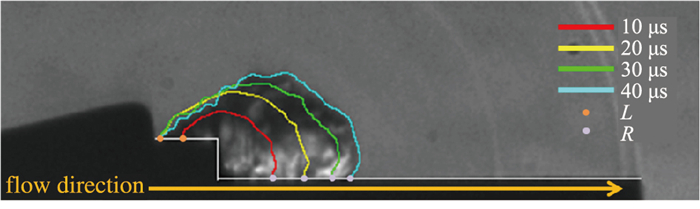

| 图 8 前40 μs射流演化与边界变化图 Fig.8 Jet boundary evolution before 40 μs at operating frequency of 10 Hz |

相比于传统等离子体合成射流所产生的流场, 水平动量注入型等离子体合成射流激励器所产生的射流整体呈现附壁射流特性, 射流边界与激励器表面存在两个交点分别以R和L表示.在射流初始阶段的0~20 μs内, 射流以椭球形向四周运动.射流边界内向四周运动, 并且边界较为光滑, 仅有小幅波动, 右交点R沿流向运动, 左交点L沿流向的反方向运动; 20~40 μs内, 射流成团状向流向运动, 边界开始出现轻微扭曲, 并且观察射流边界与激励器表面的交点可知, 右交点R一直沿流向运动, 而左交点L出现停滞; 并且就垂直于流向而言, 在整个0~40 μs内缓慢向上增长, 且增长趋势越来越缓慢.

上述现象主要是由于激波衍射现象所产生.运动激波在流经突扩出口时会在出口边缘产生激波衍射现象, 而产生的弯曲激波会对射流气团产生影响.通过实验获得的高速纹影的对比, 我们有理由推测在射流刚开始形成的初始时刻, 射流与激波是同时从射流出口出现的, 而此时激波的强度最强, 并且衍射激波的强度也达到峰值.根据运动激波理论, 起始时刻假设激波紧贴射流锋面, 所以波后速度会对射流边界产生横向速度分量, 使射流的侧边界能够横向运动.

初始的0~20 μs内射流气团表面光滑, 而且根据纹影连续播放时基本未观测到任何转动, 故推测在初始的0~20 μs内射流与环境几乎没有质量交换, 射流卷吸效应几乎没有, 此时射流对主流的扰动体现为动量注入.在30~40 μs, 射流边界开始出现扭曲, 射流气团开始出现转动, 表明射流的卷吸作用增强, 射流与环境的相互作用增强; 左交点开始出现停滞, 推测为沿相反方向运动的气团所产生的旋涡所致.

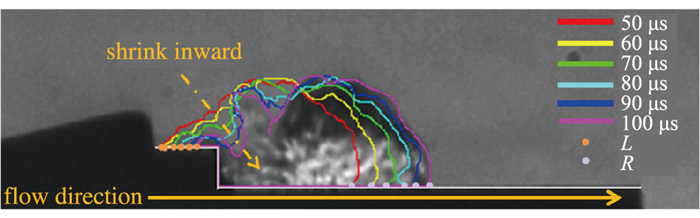

随后的50~100 μs内激励器所产生的射流流场演化过程如图 9所示.

|

| 图 9 50~100 μs内射流演化与边界变化图 Fig.9 Jet boundary evolution between 50μs and 100μs at operating frequency of 10 Hz |

期间, 对于射流气团整体而言, 该气团沿流向运动, 在垂直于流向方向停止运动, 使得射流气团大小基本保持不变; 其次, 射流边界在出口处开始渐渐明显向内弯曲, 并且向内弯曲处的边界开始变得模糊, 同时射流前部射流气团开始出现旋转运动; 对于射流边界与激励器的交点而言, 右交点R点依然沿流向运动, 但左交点自停滞之后, 开始反向运动, 即沿流向运动.

对于该阶段产生的现象有如下推测.在垂直于流向方向停止运动, 射流气团在高度方向大小基本保持不变, 这意味着之前假设的激波产生的诱导速度已经消耗完毕, 而随着气团旋转的增强, 通过纹影视频可以明显发现在射流气团前部形成明显的大尺度涡团.正是涡团的形成从而导致射流边界在出口处开始渐渐明显向内弯曲, 这意味着环境流体由此处开始向高温气团内部掺混, 同时射流出口处变得模糊, 应该是放电腔体内气体喷射完毕所致.

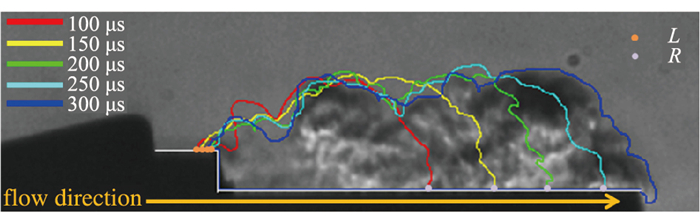

100 μs之后的射流流畅演化过程如图 10所示.

|

| 图 10 100~300 μs内射流演化与边界变化图 Fig.10 Jet boundary evolution between 100 μs and 300 μs at operating frequency of 10 Hz |

期间, 射流同样沿流向运动, 同时沿垂直于流向方向并未增长, 达到了减少垂直于流向方向动量损失的设计初衷.射流气团整体以涡团状运动并且开始出现分块, 除去射流前端的气团外, 射流尾部会产生分离的尾迹气团.

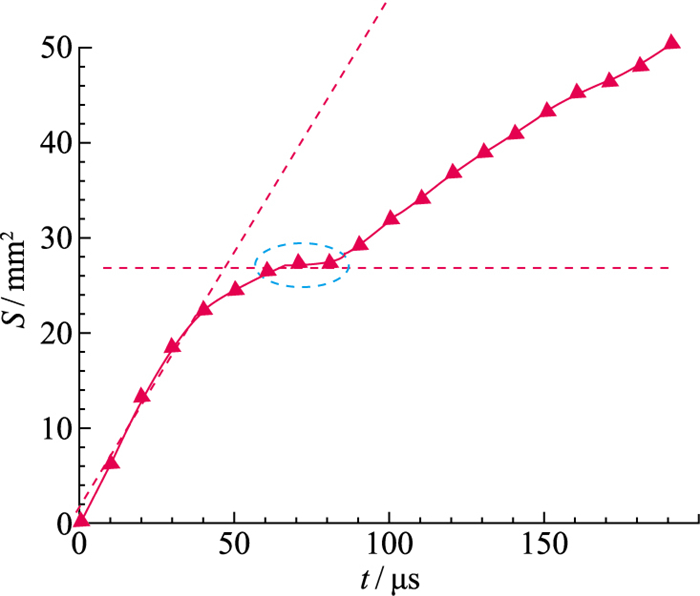

水平动量注入型等离子体合成射流激励器的射流影响面积变化特性如图 11所示.该图测量时通过统计边界内像素点的个数计算射流影响面积.从统计图中可以发现在射流开始的0~40 μs内射流面积迅速增加, 表明该阶段内射流沿射流出口喷出; 在50~60 μs内面积增长逐渐减缓, 在70~80 μs内几乎处于停滞, 并且在70 μs时, 射流速度达到最小值26.53 m/s; 随后, 射流面积又开始增加, 但增长幅度要弱于初始0~40 μs内的面积增长趋势.

|

| 图 11 水平动量注入型等离子体合成射流激励器的射流影响面积变化特性图 Fig.11 Jet influence area of the horizontal momentum injection actuator |

根据之前的推论, 由图 9可知激励器放电腔体内的气体在0~50 μs内基本已经喷射完毕, 所以射流扰动面积自60 μs后基本保持不变.在70~80 μs射流扰动面积保持不变的原因推测为:射流气团由电弧产生的动能基本消耗完毕, 而射流的卷吸效用还来不及对射流进行补充.

对于前驱激波而言, 前驱激波向四周扩散, 并且在40 μs之前消失.在10 μs时出现二次激波, 并且在30 μs时与前驱激波合为一道激波.关于二次激波的成因, 说法多种多样.但由于测试手段有限, 无法确定二次激波形成的原因.本文推测:二次激波应当是激励器形成的高温气团与前驱激波后的环境压力不匹配所造成的.

通过观测射流流场可知, 水平动量注入型等离子体合成射流激励器所产生的射流流场基本消除了射流沿垂直于流向的速度分量, 射流整体呈团状沿水平方向运动, 有效降低了动量损失.射流流场在开始时成团出现, 并且射流气团会发展到射流出口上游.

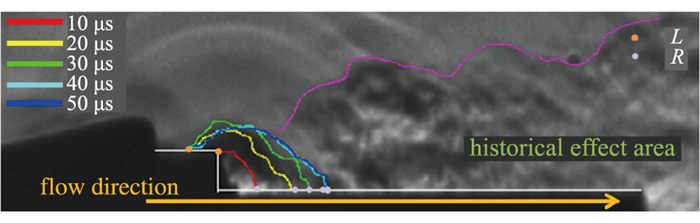

对于激励器高频工作状态下的流场特性而言, 以工作频率3 000 Hz为例, 如图 12所示, 为激励器初始时刻的射流边界演化过程.

|

| 图 12 工作频率3 000 Hz条件下50~100 μs内射流及其边界演化图 Fig.12 Jet boundary evolution between 50 μs and 100 μs at operating frequency of 3 000 Hz |

其中粉色线勾出的区域为历史效应影响区, 通过观察图 12可以发现射流在喷出的前30 μs依然满足单周期时的流场特性, 右交点R沿流向运动, 左交点L反向于流向运动, 只是射流气团的大小比工作频率10 Hz时小.但自50 μs以后, 射流气团并不会以涡团形式向前运动, 而是与之前的历史效应影响区快速融合, 推动之前的气流不断向前运动, 在距出口4 mm以后基本可以等同于连续射流.

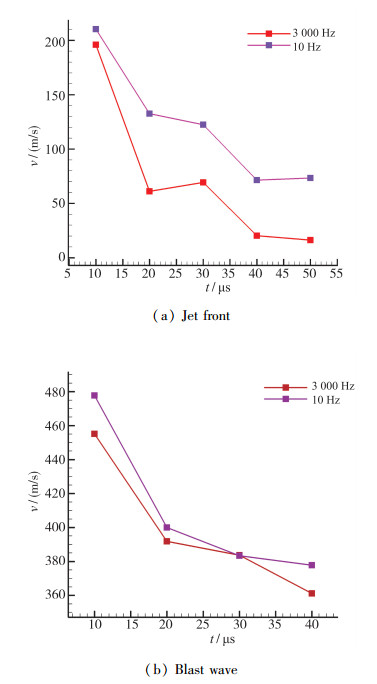

对于激励器的速度特性, 由于激励器在高频工作状态下射流的历史效应明显, 在50 μs后, 射流会对速度特性的测量造成较大误差, 而激励器的特征速度主要体现在射流初期的前50 μs.为测量准确, 在测试水平动量注入式激励器的速度特性时, 只测量激励器前50 μs的速度特性, 如图 13所示.

|

| 图 13 激励器的速度特性 Fig.13 Velocity characteristics of horizontal momentum injection actuator |

观察图 13可知, 单周期射流初始速度达到220 m/s, 单周期激波初始速度达到477 m/s, 并且在射流开始的0~50 μs内, 射流快速衰减.无论是射流锋面速度还是前驱激波速度, 在高工作频率下的数值均大于激励器在低频率条件的数值.在图 13(b)中, 30 μs时刻出现交点, 结合之前与之后的速度特性, 本文认为该交点出现主要是受射流历史影响区的影响.由于本次实验中测量的激波位移为射流出口相对应的激波距离射流出口的水平最大位移, 而对比周围的环境, 历史影响区中环境气体速度的一部分会对激波造成影响, 所以在30 μs时刻出现交点.

造成这两种现象的原因主要如下:根据Greene等[21]的研究, 在放电腔体体积相同的情况下, 电弧产生的能量越强, 所得到的射流速度与激波速度越快.并且Anderson等[22]指出从理论模型分析证实腔体的几何尺寸对无量纲冲量不敏感, 其值的大小只与腔体中所加入的能量有关, 射流速度是所加入能量的单值函数.所以射流与激波在不同工作频率下速度特性的差异本质上应当是放电过程中加入能量的不同导致的.而放电过程中能量加入不同的原因如前所述, 这里不再叙述.

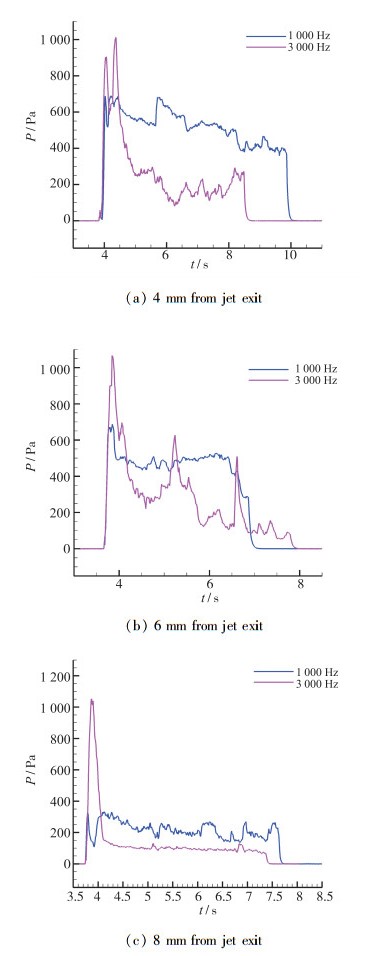

2.3 激励器压力测试结果由于激励器在高频工作模式下表现出强烈的历史效应, 在距出口某一距离后可近似等效为连续射流, 故对激励器的动压输入能力进行探究.本次实验采用电子压力扫描阀对水平动量注入型等离子体合成射流激励器的动压输入能力进行测试, 选取位置为距出口4, 6, 8 mm处, 探针为直径0.5 mm的薄壁钢管支撑, 采样频率为100 Hz, 由于电子压力扫描阀只能对激励器在高工作频率下产生的时均压力进行测量, 故本次动压测量从工作频率1 000 Hz起测.动压测试的结果如图 14所示.

|

| 图 14 激励器在不同位置下的动压输入能力 Fig.14 Ability of momentum injection in different positions |

从图中可以明显看出激励器在高频工作状态下, 无论工作频率多少, 动压均沿流向衰减, 这与之前测得的激励器的速度特性相对应, 正是由于射流在初始的50 μs内与环境相互作用剧烈, 速度快速衰减使得动压输入能力增强, 而随着流向运动距离的增加, 射流速度降低, 速度衰减减缓, 动压输入能力也随之降低.

工作频率对于激励器的影响主要体现在对激励器控制范围的影响, 从图 14的对比中可知, 当激励器工作频率增加时, 在相同位置时激励器的动压输入能力下降, 造成这种现象的原因如下所述:

激励器的工作频率增加, 导致当前周期开始时放电腔体内前一个脉冲所造成的影响还未消失, 腔体内还有之前的热量残余, 导致本次放电腔体内的初始密度较低, 使得放电能量减少, 射流速度下降.从而影响到该频率下的动压注入能力, 至于放电能量减少的原因前文已有说明, 这里不再叙述.

本实验仅仅探究了该激励器在静态环境中的工作特性, 当激励器处于超声速来流中时激励器本身的结构(后突台结构)会影响激励器产生的射流流场, 具体而言, 突台产生的膨胀扇与回流区到底对射流的流场与工作频率的影响体现在什么方面, 有待进一步研究.

3 结论基于Narayanaswamy的激励器形式, 为增强流向动量注入能力, 减小垂直于流向的动量分量, 本文设计了一种新型的水平动量注入型等离子体合成射流激励器, 并且在常压下测试了激励器的单周期工作特性与重频工作特性, 结论如下:

(1) 水平动量注入型等离子体合成射流激励器所产生的射流流场基本消除了射流沿垂直于流向的速度分量, 射流整体呈团状沿水平方向运动, 有效降低了动量损失;

(2) 经测量水平动量注入型激励器单周期射流初始速度达到220 m/s, 单周期激波初始速度达到477 m/s.具有超声速流动控制的应用潜力;

(3) 工作频率对于激励器的影响主要体现在对激励器控制范围的影响, 当激励器工作频率增大时, 在相同位置时激励器的动压输入能力下降.

致谢 本文由中央高校基本科研业务费专项资金(No.NS2017010)资助, 特此表示感谢.| [1] |

Grossman K R, Cybyk B Z, Van Wie D M. Sparkjet actuators for flow control[C]. 41st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno: AIAA, 2003. http://www.researchgate.net/publication/235037694_SparkJet_Actuators_for_Flow_Control

|

| [2] |

Zong H H, Kotsonis M. Characterisation of plasma synthetic jet actuators in quiescent flow[J]. Journal of Physics D:Applied Physics, 2016, 49(33): 335202. DOI:10.1088/0022-3727/49/33/335202 |

| [3] |

Popkin S H, Cybyk B Z, Land Ⅲ H B. Recent performance-based advances in SparkJet actuator design for supersonic flow applications[C]. 51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Grapevine: AIAA, 2013. http://www.researchgate.net/publication/268468704_recent_performance-based_advances_in_sparkjet_actuator_design_for_supersonic_flow_applications

|

| [4] |

Haack S J, Land H B, Cybyk B, et al. Characterization of a high-speed flow control actuator using digital speckle tomography and PIV[C]. 4th Flow Control Conference, Seattle, Washington: AIAA, 2008. http://www.researchgate.net/publication/268561882_Characterization_of_a_High-Speed_Flow_Control_Actuator_Using_Digital_Speckle_Tomography_and_PIV

|

| [5] |

Laurendeau F, Léon O, Chedevergne F, et al. PIV and electric characterization of a plasma synthetic jet actuator[C]. 45th AIAA Fluid Dynamics Conference, Dallas: AIAA, 2015. http://www.researchgate.net/publication/299644462_PIV_and_Electric_Characterization_of_a_Plasma_Synthetic_Jet_Actuator

|

| [6] |

Reedy T M, Kale N V, Dutton J C, et al. Experimental characterization of a pulsed plasma jet[J]. AIAA Journal, 2013, 51(8): 2027-2031. DOI:10.2514/1.J052022 |

| [7] |

Popkin S H, Cybyk B Z, Foster C H, et al. Experimental estimation of SparkJet efficiency[J]. AIAA Journal, 2016, 54(6): 1831-1845. DOI:10.2514/1.J052694 |

| [8] |

Golbabaei-Asl M, Knight D, Anderson K, et al. SparkJet efficiency[C]. 51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Grapevine: AIAA, 2013.

|

| [9] |

Narayanaswamy V, Raja L L, Clemens N T. Characteri-zation of a high-frequency pulsed-plasma jet actuator for supersonic flow control[J]. AIAA Journal, 2010, 48(2): 297-305. DOI:10.2514/1.41352 |

| [10] |

Thomas M E. SparkJet development and characterization for high speed flow control[D]. The Florida State University, 2013. http://diginole.lib.fsu.edu/etd/7368

|

| [11] |

Zhou Y, Xia Z X, Luo Z B, et al. A novel ram-air plasma synthetic jet actuator for near space high-speed flow control[J]. Acta Astronautica, 2017, 133: 95-102. DOI:10.1016/j.actaastro.2017.01.016 |

| [12] |

Belinger A, Hardy P, Barricau P, et al. Influence of the energy dissipation rate in the discharge of a plasma synthetic jet actuator[J]. Journal of Physics D:Applied Physics, 2011, 44(36): 365201. DOI:10.1088/0022-3727/44/36/365201 |

| [13] |

Zong H H, Wu Y, Song H M, et al. Efficiency characteristic of plasma synthetic jet actuator driven by pulsed direct-current discharge[J]. AIAA Journal, 2016, 54(11): 3409-3420. DOI:10.2514/1.J054987 |

| [14] |

Zhang Z B, Wu Y, Jia M, et al. The multichannel discharge plasma synthetic jet actuator[J]. Sensors and Actuators A:Physical, 2017, 253: 112-117. DOI:10.1016/j.sna.2016.11.011 |

| [15] |

Hardy P, Barricau P, Belinger A, et al. Plasma synthetic jet for flow control[C]. 40th Fluid Dynamics Conference and Exhibit, Chicago: AIAA, 2010. http://www.researchgate.net/publication/268557971_Plasma_Synthetic_Jet_for_Flow_Control?ev=prf_high

|

| [16] |

Greene B R, Clemens N T, Magari P, et al. Control of mean separation in shock boundary layer interaction using pulsed plasma jets[J]. Shock Waves, 2015, 25(5): 495-505. DOI:10.1007/s00193-014-0524-5 |

| [17] |

Zong H H, Wu Y, Jia M, et al. Influence of geometrical parameters on performance of plasma synthetic jet actuator[J]. Journal of Physics D:Applied Physics, 2016, 49(2): 025504. DOI:10.1088/0022-3727/49/2/025504 |

| [18] |

Hardy P. Etude et qualification Aérothermodynamique et Électrique d'un Actionneur plasma de type jet[D]. Toulouse, France: University de Toulouse, 2012. http://www.theses.fr/en/2012ESAE0014

|

| [19] |

Glasstone S, Lovberg R H. Controlled thermonuclear reactions[M]. New York: Van Nostrand Co, 1960.

|

| [20] |

Belinger A, Naudé N, Cambronne J P, et al. Plasma synthetic jet actuator:electrical and optical analysis of the discharge[J]. Journal of Physics D:Applied Physics, 2014, 47(34): 345202. DOI:10.1088/0022-3727/47/34/345202 |

| [21] |

Greene B R, Clemens N T, Magari P, et al. Effect of pulsed plasma jets on boundary layer recovery downstream of a reflected shock wave-boundary layer interaction[C]. 46th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference, Dal-las: AIAA, 2015. http://www.researchgate.net/publication/299641241_Effect_of_Pulsed_Plasma_Jets_on_Boundary_Layer_Recovery_Downstream_of_a_Reflected_Shock_Wave-Boundary_Layer_Interaction

|

| [22] |

Anderson K V, Knight D D. Plasma jet for flight control[J]. AIAA Journal, 2012, 50(9): 1855-1872. DOI:10.2514/1.J051309 |