| 蛋白质对玉米淀粉理化特性的影响 |

淀粉是植物种子、块茎和块根等器官中的贮存多糖,因其独特性质而成为重要的工业原料,已广泛应用于食品、化工、医药、造纸等多个领域[1]。淀粉在加工或使用过程中体现出糊化、流变、凝胶等理化特性,这些性质不但与淀粉浓度密切相关[2],还受到其他成分(碱、盐、脂类和蛋白质)的影响[3-4]。蛋白质作为食品中的主要成分,对淀粉的理化特性具有重要影响[5]。蛋白质/淀粉混合物的糊化、流变、质构特性是影响食品质构与口感的重要因素[6],也是开发新型食品过程中必须考虑的因素。大豆蛋白、豌豆蛋白、乳清蛋白是加工食品中常用的蛋白质配料。近年来,这些蛋白与淀粉混合体系性质的研究受到很多学者的关注。大豆蛋白使玉米淀粉凝胶结构致密且有孔隙,凝胶孔隙与蛋白质含量密切相关[7]。大豆蛋白及酶处理大豆蛋白对淀粉的糊化特性影响是不同的[8-10]。豌豆蛋白通过酶法水解和交联使玉米淀粉糊化黏度提高,但粘弹性模量下降[11]。豌豆蛋白添加可以降低淀粉糊的峰值黏度、终值黏度和崩解值[12]。乳清蛋白能提高大米淀粉的储能模量和损耗模量,这主要是由于乳清蛋白-淀粉分子间相互作用的增强对混合凝胶的特性有一定的协效,强化了形成的凝胶网络[13-14]。目前关于蛋白质对淀粉理化特性研究,主要关注一种蛋白质的应用,缺乏不同蛋白质间的对比。本文通过对比大豆蛋白、豌豆蛋白、乳清蛋白对玉米淀粉糊化、流变及质构特性的影响规律,为综合使用各种蛋白质开发新型淀粉基食品提供理论基础。

1 材料与方法 1.1 材料玉米淀粉(Corn starch,CS)(诸城兴茂玉米开发有限公司);大豆分离蛋白(Soybean protein isolated,SPI,蛋白质含量92.5%)(山东香驰粮油有限公司);乳清分离蛋白(Whey protein isolated,WPI,蛋白质含量89.4%)(美国Hilmar公司);豌豆分离蛋白(Pea protein isolated,PPI,蛋白质含量91.2%)(烟台双塔食品股份有限公司)。

1.2 仪器Viscograph-E黏度仪(德国Brabender公司);HCTP11B型天平(北京医用天平厂);MB90水分测定仪(奥豪斯仪器(上海)有限公司);KJELTEC 2300全自动凯氏定氮仪(瑞典FOSS TECATOR公司)。TA-XT2i质构仪(英国SMS公司);MCR302旋转流变仪(奥地利安东帕公司)。

1.3 实验方法 1.3.1 混合样品的制备按混合物总质量,分别将不同比例(5%、10%、15%)的大豆蛋白、豌豆蛋白、乳清蛋白与玉米淀粉充分混匀后备用。

1.3.2 糊化特性的分析按照不同的比例分别配制6%(w/w)混合样品溶液500 g,采用Brabender黏度仪测定混合溶液的糊化特性[15]。测试条件如下:搅拌转速为75 r/min,升降温速率为3 ℃/min;从30 ℃开始升温,以3 ℃/min的速度加热至95 ℃并保温15 min,然后以3 ℃/min降温至50 ℃并保温15 min。根据Brabender黏度曲线计算糊化参数,黏度单位为BU。

1.3.3 凝胶质构特性的测定按照不同的比例分别配制10%(w/w)混合样品溶液,95 ℃加热糊化30 min,4 ℃冷却12 h形成凝胶,采用质构仪测定其质构特性。测量参数如下:运行模式Texture Profile Analysis(TPA),P0.5探头,测前速度1.0 mm/s,测试速度1.0 mm/s,测后速度1.0 mm/s,探头两次测定间隔时间3.0 s,测定距离为凝胶厚度的30%,触发类型为自动,触发力1.0 g。

1.3.4 流变特性分析按照不同的比例分别配制3%(w/w)混合样品溶液,95 ℃加热糊化30 min,冷却至室温,采用旋转流变仪测定糊化样品的流变特性。静态流变特性测量参数如下:转子为直径35 mm的不锈钢平行板转子,间距设定为1 mm,剪切速率为0.1~200 s-1,测定温度30 ℃。动态流变特性测量参数如下:转子为直径35 mm的不锈钢平行板转子,间距设定为1 mm,应变为0.5%,角频率为1~10 rad·s-1,测定温度30 ℃。

1.3.5 统计分析方法采用Origin 8.5对数据进行分析、绘图。

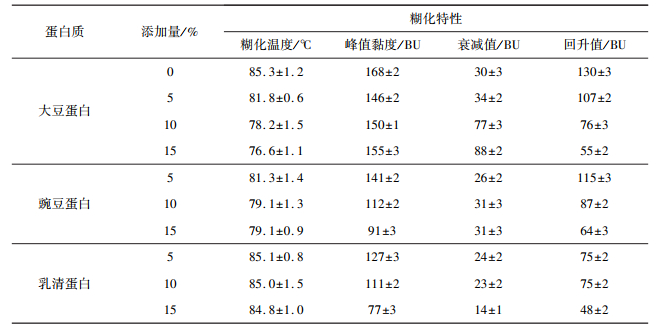

2 结果与分析 2.1 蛋白质对玉米淀粉糊化特性的影响根据Brabender黏度曲线计算糊化温度、峰值黏度、衰减值和回升值,结果如表 1所示。淀粉在加热过程中,淀粉吸水膨胀使颗粒体积增大,相互碰撞与摩擦加剧,导致淀粉黏度增加,此时的温度是对应于淀粉的糊化温度[16]。从表 1中可以看出,玉米淀粉的糊化温度为85.3 ℃,这与汪雪雁等研究的结果是一致的[17]。当加入大豆蛋白与豌豆蛋白后,糊化温度显著降低,当大豆蛋白添加量为15%时,糊化温度为76.6 ℃。淀粉糊化温度的降低主要是由于大豆蛋白在加热过程中不断吸收水分,增加了膨胀淀粉相互碰撞的几率[18],从而在较低的温度条件下发生黏度的增加。乳清蛋白对淀粉糊化温度没有显著的影响,这可能与乳清蛋白相对较小的分子量与持水性有关[19]。由表 1可知,玉米淀粉的峰值黏度达到168 BU,这与孙杰等人研究结果一致[20]。随着豌豆蛋白和乳清蛋白添加,混合体系的峰值黏度不断下降。当大豆蛋白添加量为5%时,峰值黏度降为146 BU,但继续增加大豆蛋白浓度,峰值黏度无显著变化。大豆蛋白加热变性后黏度增加对淀粉黏度具有一定帮助作用[21-22]。在淀粉糊化过程中,将峰值黏度与最低黏度的差值定义为衰减值,将最终黏度与最低黏度的差值定义为回升值,分别反映了淀粉糊的热糊和冷糊的稳定性[23]。由表 1中可以看出大豆蛋白使衰减值不断增加,而豌豆蛋白对衰减值无显著影响,15%乳清蛋白使衰减值由30 BU降低至14 BU,这表明乳清蛋白对于提高淀粉热糊的稳定性具有促进作用。三种蛋白质对玉米淀粉的回升值均是呈现降低作用,其中乳清蛋白的降低效应较为明显,说明乳清蛋白对淀粉冷糊稳定性也具有提高作用。

| 表 1 蛋白质对玉米淀粉糊化特性的影响 |

|

2.2 蛋白质对淀粉凝胶质构特性的影响

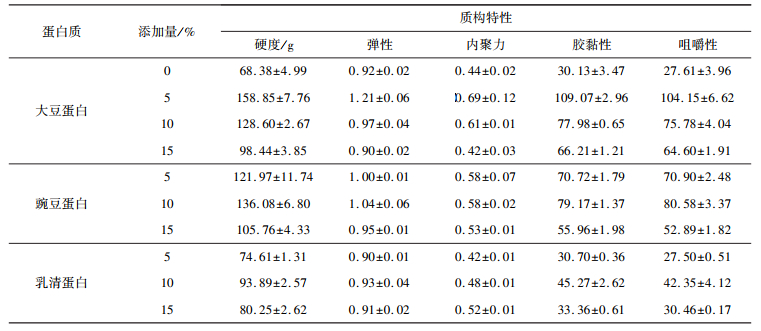

蛋白质对玉米淀粉凝胶质构特性影响如表 2所示。由表 2中可知,玉米淀粉凝胶硬度、内聚力、胶黏性和咀嚼性分别为68.38 g、0.44、30.13、27.61,加入5%大豆蛋白使其分别显著增加为158.85 g、0.69、109.07、104.15,达到研究范围内的最大值。随着大豆蛋白浓度的增加,凝胶硬度、弹性、内聚力、胶黏性和咀嚼性不断降低。添加10%乳清蛋白使凝胶硬度、胶黏性和咀嚼性分别提高至93.89 g、45.27、42.35,而对弹性和内聚力无影响。10%豌豆蛋白添加可使凝胶硬度、内聚力、胶黏性、咀嚼性显著提高。不同浓度豌豆蛋白对混合凝胶的质构特性呈现先上升后下降的趋势。代蕾等[24]研究了大豆蛋白对玉米磷酸酯双淀粉质构特性的影响。当大豆蛋白与玉米磷酸酯双淀粉比例为1:1时,其质构特性达到最大,这主要是由于其形成的凝胶以大豆蛋白凝胶为主,而本研究中形成的凝胶以淀粉凝胶为主,随着大豆蛋白添加量的增加,混合体系中发生了相分离与相转变,从而形成了不同的凝胶结构[25]。关于乳清蛋白、豌豆蛋白与淀粉共混凝胶质构特性的报道较少。豌豆蛋白对淀粉凝胶性质的影响与大豆蛋白相似,相对大豆蛋白与豌豆蛋白,乳清蛋白分子量小,在淀粉凝胶中的填充作用差,因此其对玉米淀粉凝胶质构影响不显著。

| 表 2 蛋白质对玉米淀粉凝胶质构特性的影响 |

|

2.3 蛋白质对糊化淀粉流变特性的影响 2.3.1 静态流变特性

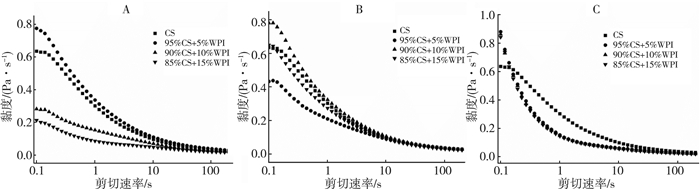

淀粉糊对抗流动性的能力称为黏性,其大小以黏度度量,淀粉糊的黏度会因受到机械剪切作用而降低[26]。蛋白质对玉米淀粉静态流变特性的影响如图 1所示。从图 1中可以看出:随着剪切速率的增加,黏度不断降低,呈现出典型的“剪切稀化”现象,这主要是由于淀粉糊中分子链互相缠绕,阻碍淀粉分子的运动,产生很大的黏性阻力。当增加剪切应力时,缠绕的分子链被拉直取向,缠结点减少,流层间的剪切应力减少,从而使表观黏度下降[27]。从图 1A可以看出5%大豆蛋白可以提高淀粉糊的初始黏度,10%、15%大豆蛋白却显著降低了黏度。这主要是由于5%大豆蛋白参与淀粉间的氢键,起到了稳定淀粉糊体系的作用,而10%、15%大豆蛋白的空间位阻效应抑制了淀粉分子间的氢键作用,同时也干扰淀粉分子内部氢键的形成。图 1B显示10%豌豆蛋白增加了淀粉糊的黏度,而5%、15%豌豆蛋白降低了玉米淀粉糊的黏度,这表明豌豆蛋白氢键形成能力低于大豆蛋白,其对淀粉糊黏度的影响呈现先上升后下降的趋势。从图 1C可以看出:在初始阶段乳清蛋白可以显著提高淀粉糊黏度,而随着剪切速率的增加,混合体系黏度低于玉米淀粉糊黏度,且不同浓度乳清蛋白间无显著差异,这可能是由于乳清蛋白难与淀粉形成氢键,但乳清蛋白的阻隔效应明显,使得淀粉分子间、分子内的氢键减少,从而体现出黏度的迅速下降。

|

| 图 1 蛋白质对玉米淀粉静态流变特性的影响 |

2.3.2 动态流变特性

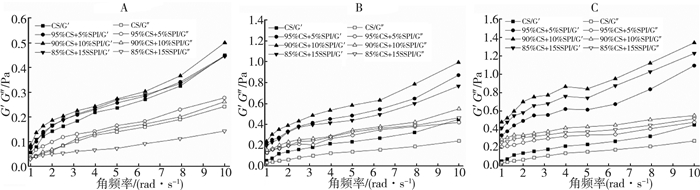

动态黏弹性测试是对流体进行频率扫描测试,在温度和应变不变的情况下,测得流体随频率的变化而发生弹性模量(G′)值和黏性模量(G″)值的变化。G′表示应力能量在试验中暂时储存,以后可以恢复;G″表示初始流动所需能量,是不可逆损耗,已转变为剪切热[28]。蛋白质对玉米淀粉糊的动态流变特性的影响如图 2所示。从图 2中可以看出,G′和G″均随着角频率的增加而增大,且G′均大于G″,表现为一种典型的弱凝胶流变学动态体系[29]。图 2A中可以看出大豆蛋白取代玉米淀粉后,G′都有所增加,这是由于大豆蛋白与淀粉的缠绕点增多,从而体现较高的黏弹性。但当大豆蛋白比例为15%时,其体现出较低的G″。图 2B可以看出豌豆蛋白提高了淀粉糊的黏弹性,10%豌豆蛋白提高效果最显著。从图 2C中也可以看到类似的结果:当角频率为10 rad·s-1时,10%乳清蛋白使淀粉糊的G′和G″分别为1.36 Pa和0.53 Pa,达到所有测试样品的最大值。对比不同蛋白对淀粉糊黏弹性的影响,可以发现不同蛋白影响淀粉糊黏弹性的顺序是:乳清蛋白>豌豆蛋白>大豆蛋白,这主要与蛋白质分子结构及与淀粉间相互作用规律有关。

|

| 图 2 蛋白质对玉米淀粉动态流变特性的影响 |

3 结论

为研究不同种类蛋白质对玉米淀粉理化性质的影响,将大豆蛋白、豌豆蛋白、乳清蛋白分别与玉米淀粉混合,分析混合物的糊化、质构、流变特性。研究结论如下:

1) 大豆蛋白、豌豆蛋白、乳清蛋白降低了淀粉糊化温度、峰值黏度与回升值,而对衰减值分别呈现增加、不变和降低的影响趋势。蛋白质对糊化温度影响次序为:大豆蛋白>豌豆蛋白>乳清蛋白,15%大豆蛋白降低效应最明显。蛋白质对峰值黏度影响次序为:乳清蛋白>豌豆蛋白>大豆蛋白,15%乳清蛋白降低效应最明显。蛋白质对回升值影响次序为:乳清蛋白>大豆蛋白>豌豆蛋白,15%乳清蛋白降低效应最明显。

2) 蛋白质添加显著提高了淀粉凝胶的硬度、胶黏性、咀嚼性、内聚力,而对弹性无显著影响。蛋白质对淀粉凝胶质构的影响次序为:大豆蛋白>豌豆蛋白>乳清蛋白。5%大豆蛋白对质构参数提高最显著,这主要是由于大豆蛋白分子易与淀粉分子发生缠结,形成致密的网络结构。

3) 静态流变学结果表明蛋白/淀粉混合体系仍呈现剪切稀化现象。大豆蛋白、豌豆蛋白能够提高淀粉糊的抗剪切力,乳清蛋白降低淀粉糊的抗剪切力。蛋白质影响淀粉糊的初始黏度,5%乳清蛋白提高初始黏度达到最大。动态流变学结果表明蛋白/淀粉体系呈现典型弱凝胶特点,蛋白质对黏弹性的影响次序为:乳清蛋白>豌豆蛋白>大豆蛋白,10%乳清蛋白能显著提高混合体系粘弹性。

蛋白质对玉米淀粉糊化、质构和流变特性产生显著影响,这与蛋白质性质及蛋白质与淀粉间的相互作用有关。今后还需要进一步研究蛋白质/玉米淀粉体系的相行为及分子间作用力。

| [1] |

APPELQVIST I A M, DEBET M R M. Starch-biopolymer interactions-a review[J]. Food Reviews International, 1997, 13(2): 163-224. DOI:10.1080/87559129709541105 |

| [2] |

胡强, 孟岳成. 淀粉糊化和回升的研究[J]. 食品研究与开发, 2004, 25(5): 63-66. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2004.05.021 |

| [3] |

WANG W, ZHOU H, YANG H, et al. Effects of salts on the gelatinization and retrogradation properties of maize starch and waxy maize starch[J]. Food Chemistry, 2017(214): 319-327. |

| [4] |

LI Z, LIU W, GU Z, et al. The effect of starch concentration on the gelatinization and liquefaction of corn starch[J]. Food Hydrocolloids, 2015, 30(4): 189-196. |

| [5] |

LI S, WEI Y, FANG Y, et al. DSC study on the thermal properties of soybean protein isolates/corn starch mixture[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, 115(2): 1633-1638. |

| [6] |

ZHANG W, LI S, ZHANGB, et al. Relationships between the gelatinization of starches and the textural properties of extruded texturized soybean protein-starch systems[J]. Journal of Food Engineering, 2016(174): 29-36. |

| [7] |

余世锋, 肖云鹏, 高帅, 等. 大豆蛋白对玉米淀粉复合凝胶微观结构的影响[J]. 食品工业, 2017(10): 140-142. |

| [8] |

孙旸, 孙春玉, 陈光. 大豆蛋白与大豆肽对淀粉糊性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(17): 9161-9162. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2010.17.122 |

| [9] |

CHEN X, HE X, ZHANG B, et al. Effects of adding corn oil and soy protein to corn starch on the physicochemical and digestive properties of the starch[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2017(104): 481-486. |

| [10] |

PATRASCU L, BANU I, VASILEAN I, et al. Rheological and thermo-mechanical characterization of starch-protein mixtures[J]. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2016(10): 280-288. |

| [11] |

RIBOTTA P D, COLOMBO A, ROSELL C M. Enzymatic modifications of pea protein and its application in protein-cassava and corn starch gels[J]. Food Hydrocolloids, 2012, 27(1): 185-190. DOI:10.1016/j.foodhyd.2011.07.006 |

| [12] |

OÑATE NARCISO J, BRENNAN C. Whey and pea protein fortification of rice starches:effects on protein and starch digestibility and starch pasting properties[J]. Starch-Stärke, 2018, 70(9-10): 17-25. |

| [13] |

汤晓智, 尹方平, 扈战强, 等. 乳清蛋白-大米淀粉混合体系动态流变学特性研究[J]. 中国粮油学报, 2016, 31(2): 28-32. DOI:10.3969/j.issn.1003-0174.2016.02.007 |

| [14] |

AGUILERA J M, ROJAS G V. Determination of kinetics of gelation of whey protein and cassava starch by oscillatory rheometry[J]. Food Research International, 1997, 30(5): 349-357. DOI:10.1016/S0963-9969(97)00058-6 |

| [15] |

高群玉, 李佳佳, 李云云. 糊化和凝沉玉米淀粉的消化性能[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2012, 40(5): 121-126. DOI:10.3969/j.issn.1000-565X.2012.05.021 |

| [16] |

杨毅才. 淀粉糊化的过程及影响因素[J]. 农产品加工, 2009(2): 18-19. DOI:10.3969/j.issn.1671-9646-C.2009.02.010 |

| [17] |

汪雪雁, 张钦发, 张艳. 微细化处理玉米淀粉对糊化温度及黏度的影响[J]. 包装工程, 2017(3): 12-14. |

| [18] |

高嘉安. 淀粉与淀粉制品工艺学. [M]. 北京: 中国农业出版社, 2001.

|

| [19] |

SHIM J, MULVANEY S J. Effect of heating temperature, pH, concentration and starch/whey protein ratio on the viscoelastic properties of corn starch/whey protein mixed gels[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2001, 81(8): 706-717. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0010 |

| [20] |

孙杰, 李俊, 王伏超, 等. 不同糖类物质对玉米淀粉糊化特性的影响[J]. 饲料研究, 2014(7): 6-10. |

| [21] |

ZHU J H, YANG X Q, AHMAD I, et al. Effect of guar gum on the rheological, thermal and textural properties of soybean β-conglycinin gel[J]. International Journal of Food Science and Technology, 2009, 44(7): 1314-1322. |

| [22] |

贝米勒. 淀粉化学与技术. [M]. 北京: 化学工业出版社, 2013.

|

| [23] |

张豫辉, 陆启玉. 淀粉种类及性质对鲜湿面条品质的影响[J]. 食品工业, 2015, 36(4): 161-164. |

| [24] |

代蕾, 姬娜, 熊柳, 等. 大豆分离蛋白对玉米磷酸酯双淀粉性质影响[J]. 粮食与油脂, 2013, 26(8): 29-31. DOI:10.3969/j.issn.1008-9578.2013.08.008 |

| [25] |

ÇAKIR E, FOEGEDING E A. Combining protein micro-phase separation and protein-polysaccharide segregative phase separation to produce gel structures[J]. Food Hydrocolloids, 2011, 25(6): 1538-1546. |

| [26] |

汪名春, 韦冷云, 朱培蕾, 等. 菊糖对马铃薯淀粉糊流变特性及体外消化的影响[J]. 中国粮油学报, 2016, 31(6): 47-51. DOI:10.3969/j.issn.1003-0174.2016.06.009 |

| [27] |

罗舜菁, 李燕, 杨榕, 等. 氨基酸对大米淀粉糊化和流变性质的影响[J]. 食品科学, 2017, 38(15): 178-182. DOI:10.7506/spkx1002-6630-201715029 |

| [28] |

蔡旭冉, 顾正彪, 洪雁, 等. 瓜尔胶和黄原胶对马铃薯淀粉及其变性淀粉糊化和流变性质的影响[J]. 食品科学, 2011, 32(17): 22-26. |

| [29] |

张雅媛, 洪雁, 顾正彪, 等. 玉米淀粉与黄原胶复配体系流变和凝胶特性分析[J]. 农业工程学报, 2011, 27(9): 357-362. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2011.09.062 |

2018, Vol. 32

2018, Vol. 32