数字经济是“数字中国”战略的重要组成,以大数据、互联网、云计算为核心的数字经济不仅在拉动投资、激发消费、创造需求方面发挥着重要作用,同时推动经济“换挡”提速,并在稳定就业和创造就业方面有着重要的影响。相关数据显示,2008年我国数字经济规模仅为4.8万亿元,2020年达到39.2万亿元,占GDP比重的38.6%,截止2020年我国数字经济总量已跃居世界第二①。与此同时,伴随着数字经济的快速发展,我国农民工就业规模常年稳定在2.8亿左右,数量庞大的农民工就业稳定性和就业质量的高低,不仅关乎到个人进入城市的生计发展,更直接关系到我国宏观经济发展的基本面。特别是在疫情冲击和经济下行的叠加压力下,通过数字经济稳就业和赋能高质量就业已成为中国政府托底就业大盘和提振经济增长的重要政策选项。实践中,数字经济带动和激活高质量就业更是被社会寄予诸多厚望,并逐渐被纳入各地方政府施政内容中。

① 数据来源于中国信通院发布的《2020年中国数字经济发展白皮书》。

然而,数字经济助力农民工高质量就业存在悖论性争议:全球数字化发展的一个重要假设是,数字化进程会将原先被排斥在数字体系之外的个人和地区纳入其中。中国长期以来是城乡二元对立,城市繁荣,农村衰落。发展数字经济将使“传统乡村”卷入“现代城市”,加速“数字红利”的共享。数字经济有利于优化就业环境,推动中小企业发展,创造大量就业岗位,产生“蒲公英效应”(何宗樾、宋旭光,2020;戚聿东等,2020),为农民工高质量就业提供机会。在数字经济的嵌入下,农村地区的劳动力不仅以网络作为“工具”进行就业信息搜索,拓宽其就业信息获取渠道,降低工作搜寻成本(李晓钟、李俊雨,2022),而且还可以利用数字互联网进行技能学习,提升人力资本储备,形成某种意义上的“数字人力资本”,为获取高质量就业机会提供基础(Bach et al., 2013)。

但也有研究显示数字经济可能是高质量就业的“杀手”。数字革命往往伴随着劳动力需求结构的调整,既要求劳动者具备基本工作技能,又要求劳动者掌握数字和信息技能,而不具备数字技能和数字素养的农民工将无法触及高质量就业岗位,不得不被动接受失业、低薪或低技能工作。陈永伟、许多(2018)预计,未来20年中国总就业人员的70%以上都将受到数字智能的冲击,那些学历要求低、收入少的职业遭受到的冲击将更为严重。数字经济时代就业人员面临潜在工作强度大、超时工作、权益模糊、福利保障滞后等难题,卷入“数字漩涡”的劳动者常被称之为“数字佃农”或“免费数字劳工”(付文军,2021),他们面临着天然的数字技能短板,未能享受数字经济带来的共享成果,反而使弱势农村居民生存更加不稳定,抑制其劳动市场中的就业表现,带来就业“边缘化”的进一步加深。蔡昉(2021)认为,数字经济引发的农村人口转岗后工作质量低待遇更差,需谨防数字经济时代劳动力低水平“内卷”。

上述悖论性争议缺乏严谨的实证回答,而这一问题又是近年来政府和社会各界广泛讨论的行动议题。本文利用2017年流动人口动态监测数据和278个城市数据的匹配数据,考察了数字经济对农民工高质量就业的影响。研究发现,数字经济对农民工高质量就业具有显著的正向影响,但数字经济促进农民工高质量就业的边际效应呈“倒U型”,当数字经济为中等发展水平时,农民工高质量就业的边际效应达到最佳。这一结论利用广义倾向得分匹配法和选取历史工具变量估计后,结论仍然成立。进一步异质性分析发现,数字经济对“新生代”、“高技能”、从事制造业、交通运输业和居民服务业的农民工就业质量促进作用更明显。

本文的研究贡献主要体现在:一是在“数字中国”和“就业优先”战略背景下为数字经济影响农民工高质量就业提供了最新的经验证据,并将研究对象聚焦于农民工群体,有助于理清日益迅猛发展的数字经济对亿万农民工高质量就业的影响;二是研究不仅揭示了数字经济影响农民工高质量就业的异质效应,也论证了数字经济影响农民工高质量就业的“倒U型”关系,并提出了“需谨防过度数字化带来的‘就业无效’和‘就业低效’”议题,深化与拓展了数字经济对高质量就业影响的一般性认识与讨论;三是研究采用腾讯研究院发布的“互联网+数字经济指数”对数字经济进行测度,并选取历史数据作为工具变量,利用多种方法控制内生性问题的干扰,使得研究结论更具一般性。

二、文献综述与研究假说 (一) 文献综述数字经济(Digital Economy)最早由Moulton于1999年提出,他认为数字经济是一种以互联网和信息技术为内核的新型经济形态,代表着未来经济发展的趋向。《中国数字经济发展白皮书》认为,数字经济是以数字化为关键要素,以数字技术为核心,通过数字化重构经济发展的新型经济形态。已有研究目前重点讨论了数字经济对收入差距(陈文、吴赢,2021)、扩大消费(高振娟等,2021)、环境污染(邓荣荣、张翱祥,2022)、拉动投资(程文先、钱学锋,2021)的影响。但也有学者注意到数字经济对就业领域也有着重要影响(蔡昉,2021),其中就业质量是就业状况的综合反映。

1996年国际劳工组织提出“体面劳动”,倡导劳动者要高质量就业。围绕“就业质量”概念,国内学者从月收入、工作时间、社会保障、健康福利等多个维度进行界定(赖德胜等,2011;邓睿,2020)。目前中国农民工就业质量总体处于中低水平,且受到性别、年龄、教育水平、流动经历、留城时长、流动区域的影响(梁海艳,2019;罗恩立、方丹丹,2020)。在实证方面,张原(2020)基于中国劳动力动态调查数据发现,农民工在就业质量上低于城镇职工,其中人力资本提升是改善农民工就业质量的重要路径。邓睿(2020)基于同样的数据,分析了社会资本动员中的人情和信息两类关系资源对农民工就业质量的影响,并发现动员人情资源有助于提升农民工的就业质量。

在数字经济与就业的关联性文献中,有偏技术进步的特征会更青睐数字禀赋和信息充分的个体,而对那些数字弱势群体将被排除在技术进步之外,产生技术进步对就业的“破坏效应”(Autor et al., 2003)。Acemoglu and Restrepo(2020)基于1990—2007年的数据实证分析了工业机器人应用对美国劳动力市场的影响,发现每千人增加一台机器人,就业人口比例将降低0.18%~0.34%。Frey and Osborne(2017)发现在美国47%的岗位存在被计算机替代的风险。但技术进步在一定程度上也可以释放就业要素,优化就业环境,创造一大批新型就业岗位,进而产生就业的“创造效应”。Hoedemakers(2017)基于OECD国家数据发现,技术进步对就业增加具有显著正向影响。此外,也有文献发现技术进步与就业的关系存在不确定性(David,2016)。赵利、王振兴(2010)发现,技术进步长期会促进就业,但在短期内会破坏就业。

目前学界直接聚集数字经济对农民工高质量就业的实证研究极为少见,多数研究则侧重定性意义上的一般讨论。部分学者认为数字经济可以促进中小企业发展,带动高质量就业岗位,繁荣经济发展,有助于劳动力就业提升(何宗樾、宋旭光,2020;李晓钟、李俊雨,2022)。但也有研究发现,数字经济使得劳动力就业岗位被机器人替代,毁灭就业岗位,带来失业和更低端就业的增加(王梦菲、张昕蔚,2020)。数字经济一旦形成规模就具有天然的扩张性,不受规制的扩张必将走向垄断,进而加剧失业和整个社会的不稳定。

在为数不多的相近实证研究中,戚聿东等(2020)发现,数字经济发展不仅加速了产业结构转型升级,同时也带动了就业结构优化。王文(2020)同样发现,数字经济促进了行业就业结构高级化,有助于实现高质量就业。孟祺(2021)基于2000—2018年的面板数据,也得出类似结论。叶胥等(2021)进一步发现,虽然数字经济有助于就业结构优化,但数字经济与就业结构存在非线性关系。上述实证研究极具启发性,但现有研究均未直接聚焦数字经济对农民工高质量就业的影响,更鲜有文献探究数字经济变动对农民工高质量就业的联动异质效应,这为本文的研究提供了契机。

(二) 研究假说作为一种数字化的形态,数字经济可以驱动产业结构升级,繁荣中小企业发展、带动和创造更多新岗位,进而吸纳农民工就业,为农民工高质量就业提供空间。何宗樾、宋旭光(2020)发现,数字经济繁荣中小企业发展、带动就业岗位增加。此外,数字经济还可能降低农民工维权门槛和维权成本,为农民工高质量就业提供保障。数字经济对传统雇佣关系进行冲击,在快速数字信息转换中,就业供求双方信息将更加匹配,倒逼工作权益和社会保障持续改革,有助于农民工优质岗位获取。数字经济具有普惠性、外溢性和共享性,会赋能弱势农民工数字技能,提升农民工高质量就业获取机会。在数字经济的嵌入下,农村地区的劳动力可以将数字经济作为“工具”进行就业信息搜索,降低就业搜寻成本。数字经济还可以释放数字人力资本,农民工可利用数字信息进行学习,提升人力资本,获得在城市高质量就业机会(李晓钟、李俊雨,2022)。尽管目前数字经济会带来一定的“技术性”和“结构性”失业,冲击农村劳动力就业,但也有研究发现,数字经济的发展并不必然减少就业规模,而是替代效应和抑制替代效应并存,总体上并不会减少社会就业岗位(孟祺,2021)。基于上述分析,本文提出如下假说:

假说1a:数字经济对农民工高质量就业具有正向影响。

数字经济尽管总体上有助于赋能农民工高质量就业,但需要注意的是,依托互联网技术发展的数字经济对农民工高质量就业的边际效应可能存在“倒U型”关系。受制于城乡数字化发展的不同步,农民工群体长期处于“数字洼地”,不仅存在数字接触方面的鸿沟,也存在数字甄别、利用与加工方面的鸿沟。而在当前迅速数字化普及的推动下,处在“数字洼地”的农民工将有机会捕获数字经济要素,最大化集聚和享受“数字红利”,而根据资源集聚理论的观点,数字资源集聚产生的规模效应可迅速提高资源的利用效率,处在劳动力市场中的农民工可将“数字红利优势”迅速转化为“就业改善优势”,实现数字经济赋能个体就业质量提升的边际效应递增趋势。但随着数字经济进一步的扩散和深度发展,数字化新业态、新产业、新模式释放的新岗位已达到饱和,低技能劳动者不断提升自身数字技能,数字鸿沟已大幅弥合,通过数字经济大幅驱动农民工就业质量改善的潜能已开始式微,此时数字经济推动农民工高质量就业的边际效应呈逐渐递减趋势。此外,数字经济赋能不同特质的农民工可能带来的就业质量效应也会不同。新生代、高技能和在高端行业的农民工可能更能享受数字经济的红利,他们将数字经济转化为就业效能的能力通常也会更强。基于上述推论,本文提出如下系列假说:

假说2a:数字经济对农民工高质量就业的影响效应存在“倒U型”关系。

假说3a:数字经济赋能农民工高质量就业存在群体和行业异质性。

三、数据、变量及模型 (一) 数据来源本文利用2017年中国流动人口动态监测调查数据(CMDS)和278个城市数据的匹配数据进行实证研究。其中,本文的城市数据来源于《中国城市统计年鉴》,城市是指地级及以上城市,统计口径为全市,城市房价变量来源于CEIC经济数据库。由于2017年CMDS数据的调查时点是2017年,为避免城市特征变量与农民工就业质量的反向因果关系,本文将城市特征数据滞后一年匹配,同时将腾讯研究院发布的表征数字经济的“互联网+数字经济指数”也滞后一年匹配。同时根据外出流动原因,仅保留务工、经商样本,删除婚姻嫁娶、投靠亲友、拆迁搬家等其他原因流动的样本。另外,为得到调查时点正处于就业状态的样本,本文仅保留“今年‘五一’前一周做过一小时以上有收入工作”的样本,考虑到本文的研究对象是农民工,因而仅保留户籍为农村户口的样本。剔除变量的缺失值和错误值后,本文最终识别有效样本56355个。

(二) 变量描述 1. 被解释变量——就业质量本文沿用Erhel and Guergoat-Lariviere(2015)提出的客观就业指数框架对农民工就业质量进行测度。结合2017年流动人口动态监测数据指标的可得性,并借鉴邓睿(2020)选取相应指标的做法,主要从农民工从事城镇非农就业时的劳动收入、劳动强度、岗位稳定性、职业层级和社会保障5个维度刻画农民工的就业质量。具体而言,劳动收入指标用不包吃住的纯“月收入”表示;劳动强度指标用“每周工作小时数”表示;岗位稳定性指标用“是否签订正式劳动合同”表示;职业层级指标用“高层次和低层次职业”表示;社会保障用“是否参加城镇居民医疗保险”表示。参照Leschke and Watt(2014)就业质量计算公式,对选取的5个维度的农民工质量进行标准化处理:

| $ \chi_{i j}^{s t d}=\frac{\left(\chi_{i j}- min _j\right)}{\left(max _j- min _j\right)} $ | (1) |

(1) 式中χijstd为5个维度的就业质量标准化处理,i为进入公式处理的农民工,j代表劳动收入、劳动强度、岗位稳定性、职业层级和社会保障,maxj和minj分别表示第j项指标的最大值和最小值。需要注意的是,劳动收入、岗位稳定性、职业层级和社会保障均为正向指标,劳动强度与就业质量呈负相关,本文用1减去标准化处理后该指标的差来获得劳动强度的反向指标。

由于劳动收入、劳动强度、岗位稳定性、职业层级和社会保障5个指标对农民工就业质量的提升具有同等权重的重要性,参考邓睿(2020)的做法,本文采用等权平均法来计算就业质量指数:

| $ s t d=\frac{1}{5} \sum\limits_{j=1}^5 \chi_{i j}^{s t d} \times 100 $ | (2) |

(2) 式中,std为标准化后的客观就业质量指数,i代表农民工个体,j代表就业质量的5个分项指标。就业质量指标选取及描述性统计详见表 1。

| 表 1 就业质量与各指标描述性统计 |

目前学界对数字经济的内涵还没有一个统一的界定标准,但依托“互联网+”的数字化知识与信息属性被多数研究机构和学者所认同。本文参照段博等(2020)的做法,采用腾讯研究院发布的“互联网+数字经济指数”对数字经济进行测度。该指数由基础分指数、产业分指数、双创分指数和智慧民生分指数4部分加权求平均值而获得,共涵13个一级指标、120个二级指标①,较以往单一维度的测度,多维度更能捕捉到数字经济的内在涵义,符合学界对数字经济的一般性界定。

① 关于具体指标的构建和更详细的数字经济指数信息,请参见腾讯研究院发布的《2016年中国互联网+数字经济指数》报告。

3. 主要控制变量——影响被解释变量的其他变量基于以往相关研究,本文选取了相应的控制变量。已有研究发现,男性、低年龄、高教育程度的农民工就业质量通常会更高,主要的原因是就业质量通常与个体人力资本密切相关(梁海艳,2019)。家庭是影响就业质量的重要因素,罗恩立、方丹丹(2020)发现,已婚可以促进流动人口就业质量提升,但家属随迁会降低流动人口就业质量。流动范围越广、留城时间越久,越有助于农民工就业质量提升(邓睿,2020),可能的原因是流动经历与时间可以增加农民工的社会资本。进入城市的农民工就业质量的高低受城市特征的约束,通常在城拥有住房、房价水平低、户籍门槛低、城市规模大、工资水平和公共服务水平高的有助于农民工就业质量提升。同时,考虑到不同地区、不同行业可能会对农民工就业质量产生显著影响,故本文以虚拟变量的形式对问卷中31个省份地区效应和20个行业类别效应进行控制,以弱化回归分析中可能引起的偏误。表 2列出了变量的描述性统计结果。

| 表 2 变量描述性统计 |

被解释变量是连续变量,本文采用最小二乘线性模型分析,构建实证分析模型如下:

| $ { Quality }=\alpha_i+ { \beta Digital\_Econom }_i+\varphi Z_i+\varepsilon_i $ | (3) |

(3) 式中,Quality为农民工就业质量,Digital_Economyi为数字经济,Zi为相关控制变量,主要包括影响被解释变量的其他变量,αi为截距项,β、φ代表解释变量和控制变量的影响系数,εi为随机干扰项。

2. 动态效应分析——广义倾向得分匹配法(GPS)传统倾向得分匹配法只能获得样本平均处理效应,且只适用于二元选择变量,而由Hirano and Imbens(2004)提出的广义倾向得分匹配方法(Generalized Propensity Score,GPS),不仅突破了传统倾向得分匹配法必须是二元选择变量的约束,同时还能够获得样本动态异质效应,在保留更多有效信息的前提下,进一步纠正样本自选偏误问题(Kluve et al., 2012)。本文利用广义倾向得分匹配法,探究不同强度的数字经济对农民工高质量就业的动态异质效应,同时利用该方法进一步克服样本自选偏误问题。广义倾向得分法首先根据匹配变量X估计条件概率密度,然后根据处理变量T构造结果变量Y的条件期望模型,最终估计出“剂量反映函数”μ(t)和“处理效应函数”:

| ${\rm{ \mathsf{ μ} (t) = }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{N}}}\sum\limits_{{\rm{i = 1}}}^{\rm{n}} {\left\{ {{{\rm{ \mathsf{ α} }}_{\rm{0}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ α} }}_{\rm{1}}}{\rm{t + }}{{\rm{ \mathsf{ α} }}_{\rm{2}}}{\rm{t + \ldots \ldots }}{{\rm{ \mathsf{ α} }}_{\rm{i}}}{\rm{t}}} \right\}} $ | (4) |

尽管本文将数据滞后一期匹配,并在数据可得范围内控制了诸多个体、家庭和城市层面特征的变量,同时采用广义倾向得分匹配法进一步纠正可能的样本自选偏误问题。但现实中依然存在高就业质量的农民工可能更容易捕获数字经济的潜在反向因果问题,即高质量就业的农民工可能更容易接触数字信息和使用数字技术,进而反向影响数字经济的发展。为克服这种反向因果内生性问题的干扰,确保拟合数值稳健一致,本文采用经典的两阶段最小二乘法和Roodman(2011)提出的工具变量条件混合过程估计法进行对照回归。工具变量条件混合估计法采用极大似然估计法,将联立方程当作一个系统进行估计,第一阶段寻找核心解释变量的工具变量,第二阶段将工具变量代入模型检验核心解释变量参数的外生性,进而获得联立方程后的一致估计。

四、实证结果与分析 (一) 基准回归表 3报告了基于OLS模型的回归结果。方程(1)纳入核心解释变量,结论在1%水平上显著,表明数字经济对农民工高质量就业具有显著的正向影响。方程(2)在方程(1)的基础上,继续加入其它主要控制变量,结论通过1%的显著性水平检验,显示数字经济有助于农民工高质量就业。方程(3)在方程(2)的基础上,继续控制地区效应和行业效应,结论仍然显示数字经济对农民工高质量就业的正向效应。具体从拟合度最优的方程(3)来看,数字经济对农民工高质量就业的影响系数为正的0.267,说明数字经济确实有助于农民工高质量就业。这为当前国家倡导“大力发展数字经济,促进就业提质扩面”提供了直接的经验证据。模型中各方程的主要控制变量的影响方向与预期基本一致,但由于控制变量并不是本文的核心关切,同时简单的线性回归也可能存在内生性问题,我们在此对控制变量不做过多引申探讨。

| 表 3 数字经济对农民工高质量就业的影响 |

上述基准OLS回归只能获得平均处理效应,即数字经济对农民工高质量就业的平均效应。但却无法捕捉到不同处理强度下潜在效应的动态差异,在实际的政策制定中,识别出数字经济对农民工高质量就业的动态影响强度往往更具现实意义。传统倾向得分匹配法主要是评估处理变量为虚拟变量的净效应,不能估计出处理变量为连续变量的净效应。鉴于此,为得到在不同处理水平上数字经济对农民工高质量就业的强度变化影响,本文采用Hirano and Imbens(2004)提出的广义倾向得分匹配法来进一步揭示数字经济与农民工就业质量更为细致和深入的关系。

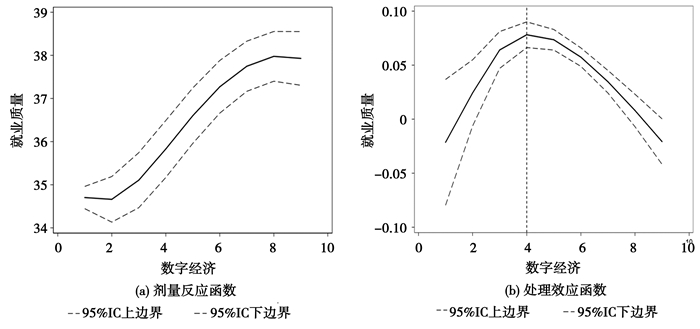

具体而言,我们运用Fractional Logit模型估计广义倾向得分,并按照1—10的均匀弥合步长设定TP值,得到广义倾向得分匹配处理效应的估计结果。图 1汇报了基于GPS方法得到的数字经济与农民工高质量就业的“剂量反应函数”和“处理效应函数”。图中横坐标为数字经济变量,纵坐标为农民工就业质量,其中图 1(a)中黑色实线为剂量反应曲线,图 1(b)中黑色实线为处理效用曲线,图 1(a)和图 1(b)中上下两条虚线分别为置信度为95%的上下边界。

|

图 1 数字经济与农民工高质量就业的剂量反应与边际效用函数 |

从图 1(a)中可以看出,随着数字经济的不断提高,农民工就业质量也随之提升,且黑色实线一直处在95%的置信边界范围内,这表明数字经济对农民工高质量就业具有显著的正向影响,这与上文基准OLS分析结果保持一致。然而值得注意的是,尽管数字经济对农民工高质量就业具有显著的正向影响,但在影响效应上却存在“先上升后下降”的“倒U型”关系。具体看图 1(b),随着数字经济的不断提高,农民工就业质量的边际效应也在提升,当数字经济取值为4的时候,农民工就业质量的边际效用达到最高,当数字经济在3.5—5.5中等发展区间内,对农民工就业质量的促进作用最明显,大于5.5时数字经济促进农民工高质量就业的边际效用开始大幅下降。

这表明数字经济与就业质量之间存在一个“倒U型”阀值,预示着当前各地政府以数字经济为抓手推动农民工高质量就业需遵从“适度”原则,既要强调数字经济对农民工高质量就业的正向促进作用,也要重视数字经济对农民工高质量就业的边际效用最大化问题,需谨防过度数字化带来的“就业无效”和“就业低效”问题。

(三) 内生性问题讨论上述基准回归和广义倾向匹配法表明,数字经济有助于农民工高质量就业。但这一结论仍然可能存在反向因果的内生性干扰,即高质量就业的农民工可能更容易接触数字信息和使用数字技术,更容易在日常生活中捕获数字经济,进而反向影响数字经济的发展。为了克服这种潜在反向因果的干扰,我们采用经典的两阶段最小二乘法(2SLS)和工具变量条件混合过程估计法(CMP)对照回归,以相互判别回归结果稳健,确保拟合数值一致。

本文参照赵涛等(2020)的做法,采用各城市在1984年历史邮电数据①作为数字经济发展的工具变量。一方面,以互联网为核心的数字经济发展是从电话拨号接入和邮电局(所)设立开始的,当地历史上固话普及率和邮电局(所)数量会延续到后续互联网技术的使用,通常历史上固话普及率高和邮电局(所)多的地区也是现在数字经济发展较好的地区;另一方面,以固定电话和邮电局(所)为代表的传统媒介在当今使用的频率越来越低,对社会经济的影响逐渐减弱,历史固话机和邮电局(所)数量对当前农民工在城就业质量的高低并无直接的关系。

① 1984年末“固话机数(部)”和“邮电局(所)”数据来源于《中国城市统计年鉴(1985年)》。

由表 4可知,在两阶段最小二乘估计第一阶段回归中(列4),两个工具变量的系数显著为正,证明了工具变量的选取满足相关性的条件。在两阶段最小二乘估计第二阶段回归中(列5),数字经济的影响系数为0.474,且在1%统计水平上显著,表明数字经济确实有助于农民工高质量就业。进一步看,Durbin-Wu-Hausman(DWH)检验的P值为0.000,在1%水平上拒绝了外生性假设,说明数字经济是内生变量。Cragg-Donald Wald F统计量为432.59,大于15%偏误下的临界值11.59,可以排除弱工具变量问题。过度识别检验的P值为0.1584,说明无法拒绝工具变量外生的原假设。

| 表 4 内生性讨论-2SLS和CMP估计 |

再进一步看工具变量条件混合估计第一阶段回归中(列6),与两阶段最小二乘估计第一阶段回归中结论相同,工具变量选取与数字经济具有显著正相关性。在工具变量条件混合估计第二阶段回归中(列7),数字经济的影响系数为0.474,与两阶段最小二乘估计第二阶段回归系数一致,进一步证实本文核心结论的稳健,数字经济确实有助于农民工高质量就业。具体看CMP方法的内生性参数Atanhrho-12在统计上显著,说明前文基准OLS回归确实存在内生性问题的干扰,基于CMP方法得出的估计结果更为准确。

(四) 稳健性检验除反向因果的内生性问题,本文还可能存在遗漏变量问题。本文参考Cinelli et al.(2020)提出的“敏感性分析”方法,利用“遗漏变量需要达到多强才能推翻之前研究结论”的估计思路,评估潜在遗漏变量对模型结果的影响。表 5汇报了遗漏变量检验结果,Panel A为无对比变量情况下的估计结果,Panel B为有对比变量情况下的估计结果,从各变量的R2dz.x和R2yz.dx值可以看出,在加入强度为1倍的遗漏变量时,R2dz.x和R2yz.dx数值均小于Panel A中汇报的估计系数恰好为零的稳健值RV_q(0.0305),这说明遗漏变量需要达到所有控制变量1倍以上的强度才能推翻之前的结论,这个事件不太可能发生,因而我们相信原模型结果是稳健可信的。

| 表 5 基于“敏感性分析”方法的遗漏变量估计结果 |

我们继续严苛遗漏变量假设,分别将遗漏变量强度设为对比变量的2倍和3倍,在这一强遗漏变量假说约束下,除城市工资水平×2(0.0394)、城市规模×3(0.0748)和公共服务×2(0.0899)的R2dz.x值大于RV_q值(0.0305)以外,其它对比变量的R2dz.x和R2yz.dx值依然均小于RV_q值,说明遗漏变量干扰本文结果至少要达到上述3个变量的2倍遗漏强度以上,而且即使是在2倍遗漏强度以上的干扰下,本文其他比对变量所引发的遗漏变量情况依然不会发生,这表明本文初始模型设定并不存在遗漏变量的强烈干扰,因遗漏变量而产生的不稳健结果概率极低。

五、拓展性分析:群体分化与行业异质前文已经证实,数字经济对农民工高质量就业具有正向影响。但这一结论并未考虑农民工群体分化和行业异质性,数字经济对农民工高质量就业可能存在行业差异和群体内部差异。接下来,我们利用工具变量条件混合估计法从年龄代际、技能水平和行业类别三个维度,进一步细致考察数字经济对农民工高质量就业的异质影响,以期得到更为细致、深入的研究结论。

具体而言,年龄代际以1980年出生为基准划分为“新生代”和“老一代”农民工;技能水平以高中学历为基准,划分为“高技能”和“低技能”农民工;依据国家统计局历年《农民工监测调查报告》公布的六大主要行业类别划分,本文重点考察数字经济对从事制造业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业农民工就业质量的异质影响。

如表 6所示,在年龄代际分组中,数字经济对“新生代”和“老一代”农民工就业质量提升均有显著的促进作用,但相比“老一代”农民工,数字经济对“新生代”农民工影响效应更大,影响系数为0.545,可能的原因是在当前信息化背景下,青年农民工是数字技术的主要使用者,他们更容易捕获数字信息,进而受数字经济的影响更大。

| 表 6 基于CMP方法的异质性分析结果 |

在技能水平分组中,从列(10)和列(11)可以看出,数字经济对“高技能”和“低技能”农民工就业质量提升均在1%统计水平上显著,但“高技能”农民工的影响系数更大,说明“高技能”农民工捕获数字经济更能提升其就业质量。这可能与“高技能”农民工人力资本水平有关,越高的人力资本水平越有助于使用数字信息提升劳动力市场中的竞争力。

在行业类别分组中,除列(13)建筑业不具统计学显著性外,数字经济对从事其他行业类别的农民工就业质量提升均有不同程度的促进作用。其中对制造业农民工就业质量提升作用最明显,影响系数为0.887,其次是交通运输和居民服务业。数字经济对从事建筑业的农民工就业质量提升不显著的原因可能是,建筑业是传统“脏、乱、累、苦”的低端行业,从事建筑业的农民工通常数字信息利用缺乏,难以通过数字技术推动其就业质量提升。

六、简要结论与政策启示“大力发展数字经济稳定并扩大就业,促进经济转型升级和就业提质扩面”是中国“就业优先”战略的重要政策选项。这意味着在当前和今后一段时期内,中国不仅要将就业提质扩面作为根基工程,更要将数字经济作为就业提质扩面的关键路径来抓。目前以互联网为核心的数字经济带来的就业冲击已被理论界和政策部门所关注,但遗憾的是这一话题仍缺乏最直接的实证证据。本文利用2017年流动人口动态监测数据和278个城市数据的匹配数据,考察了数字经济对农民工高质量就业的影响。研究发现,数字经济对农民工高质量就业具有显著的正向影响,但在影响效应上却呈现“倒U型”趋势,当数字经济为中等发展水平时,农民工高质量就业的边际效应达到最佳。这一结论在加入主要解释变量、地区效应、行业效应,并利用广义倾向得分匹配法、两阶段最小二乘法和遗漏变量稳健性检验后,结论仍然成立。进一步异质性分析发现,数字经济对“新生代”、“高技能”、从事制造业、交通运输业和居民服务业的农民工就业质量促进作用更明显。

本研究具有重要政策启示。在疫情冲击和经济转型的双重叠加下,数字经济对就业和赋能高质量就业表现出强劲的势能。未来推动庞大的农民工群体高质量就业,政府需以数字经济为关键抓手,发挥数字经济助力农民工高质量就业的正向阶梯作用。核心的政策举措是,强化数字基础设施建设,特别是农村地区数字基础设施建设速度,着力提升互联网、大数据、云计算的相互融合与发展,营造数字创新与创业环境;以数字经济为载体,打造数字化多形态就业和多岗位就业,建立健全数字经济在就业形态和岗位中的融合功能;不断丰富农民工数字就业培训内容,培养农民工自主数字技能学习意识和学习能力,降低农民工获得数字信息和技术的门槛,特别注重不同行业类型、不同年龄代际农民工数字信息与技能的不平等获得问题。此外,政府在推动数字经济助力农民工高质量就业的同时,需着重注意数字经济极强的垄断性和扩张属性,坚持数字经济适度最优原则,谨防过度数字化带来的就业无效和就业低效问题。

| [] |

蔡昉, 2021, “数字经济时代应高度重视就业政策如何让新技术和数字经济的发展创造更多、更高质量的就业岗位”, 《财经界》, 第 25 期, 第 24-25 页。 |

| [] |

陈文、吴赢, 2021, “数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 1-17 页。 DOI:10.19592/j.cnki.scje.390621 |

| [] |

陈永伟、许多, 2018, “人工智能的就业影响”, 《比较》, 第 2 期, 第 135-160 页。DOI:10.3969/j.issn.1674-5817.2018.02.011 |

| [] |

程文先、钱学锋, 2021, “数字经济与中国工业绿色全要素生产率增长”, 《经济问题探索》, 第 8 期, 第 124-140 页。 |

| [] |

邓睿, 2020, “工会会员身份提高了农民工的就业质量吗?——来自流动人口专题调查的证据”, 《当代经济科学》, 第 3 期, 第 117-128 页。 |

| [] |

邓荣荣、张翱祥, 2022, “中国城市数字经济发展对环境污染的影响及机理研究”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 18-37 页。 |

| [] |

段博、邵传林、段博, 2020, “数字经济加剧了地区差距吗?——来自中国284个地级市的经验证据”, 《世界地理研究》, 第 4 期, 第 728-737 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2019141 |

| [] |

付文军, 2021, “数字资本主义的政治经济学批判”, 《江汉论坛》, 第 8 期, 第 40-47 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-854X.2021.08.006 |

| [] |

高振娟、赵景峰、张静、李雪, 2021, “数字经济赋能消费升级的机制与路径选择”, 《西南金融》, 第 10 期, 第 44-54 页。 |

| [] |

高寿华, 2020, “浙江制造业转型升级的大学生就业效应探析”, 《浙江树人大学学报(人文社会科学)》, 第 5 期, 第 74-81 页。 |

| [] |

何宗樾、宋旭光, 2020, “数字经济促进就业的机理与启示——疫情发生之后的思考”, 《经济学家》, 第 5 期, 第 58-68 页。 |

| [] |

赖德胜、苏丽锋、孟大虎、李长安, 2011, “中国各地区就业质量测算与评价”, 《经济理论与经济管理》, 第 11 期, 第 88-99 页。 |

| [] |

李晓钟、李俊雨, 2022, “数字经济发展对城乡收入差距的影响研究”, 《农业技术经济》, 第 2 期, 第 77-93 页。 |

| [] |

梁海艳, 2019, “中国流动人口就业质量及其影响因素研究——基于2016年全国流动人口动态监测调查数据的分析”, 《人口与发展》, 第 4 期, 第 44-52 页。 |

| [] |

罗恩立、方丹丹, 2020, “家庭随迁、居留意愿与流动人口就业质量——基于2016年全国流动人口动态监测数据的分析”, 《人口与发展》, 第 3 期, 第 117-128 页。 |

| [] |

马红梅、陈典, 2018, “农业转移人口城市融入的困境与出路: 基于内生资本视角”, 《改革》, 第 12 期, 第 123-130 页。 |

| [] |

孟祺, 2021, “数字经济与高质量就业: 理论与实证”, 《社会科学》, 第 2 期, 第 47-58 页。 |

| [] |

戚聿东、刘翠花、丁述磊, 2020, “数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升”, 《经济学动态》, 第 11 期, 第 17-35 页。 |

| [] |

王梦菲、张昕蔚, 2020, “数字经济时代技术变革对生产过程的影响机制研究”, 《经济学家》, 第 1 期, 第 52-58 页。 |

| [] |

王文, 2020, “数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗?”, 《经济学家》, 第 4 期, 第 89-98 页。 |

| [] |

叶胥、杜云晗、何文军, 2021, “数字经济发展的就业结构效应”, 《财贸研究》, 第 4 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

张原, 2020, “农民工就业能力能否促进就业质量?——基于代际和城乡比较的实证研究”, 《当代经济科学》, 第 2 期, 第 16-31 页。 |

| [] |

张鹏、郝宇彪、陈卫民, 2014, “幸福感、社会融合对户籍迁入城市意愿的影响——基于2011年四省市外来人口微观调查数据的经验分析”, 《经济评论》, 第 1 期, 第 58-69 页。 |

| [] |

赵利、王振兴, 2010, “技术进步的就业效应: 基于中国数据的经验分析”, 《北京工商大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 113-117 页。 |

| [] |

赵涛、张智、梁上坤, 2020, “数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 65-76 页。 |

| [] |

Acemoglu D., Restrepo P., 2020, "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets". Journal of Political Economy, 128(6), 2188–2244.

|

| [] |

Autor D.H., Levy F., Murnane R.J., 2003, "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration". Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279–1333.

|

| [] |

Bach A., Gwen S., Todd W., 2013, "Digital Human Capital: Developing a Framework for Understanding the Economic Impact of Digital Exclusion in Low-Income Communities". Journal of Information Policy, 3(10), 247–266.

|

| [] |

Cinelli C., Ferwerda J., Hazlett C., 2020, "Sensemakr: Sensitivity Analysis Tools for OLS in R". Journal of Statistical Software, 82(2), 1–28.

|

| [] |

David H. A., 2016, "Why are there Still so many Jobs? The History and Future of Workplace Automation". Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3–30.

|

| [] |

Erhel C., Guergoat-Lariviere M., 2015, "Trends in Job Quality during the Great Recession and the Debt Crisis (2007-2012): A Comparative Approach for the EU". Psychopharmacology, 232(19), 3563–3572.

|

| [] |

Frey C.B., Osborne M.A., 2017, "The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?". Technological Forecasting and Social Change, 114(34), 254–280.

|

| [] |

Hirano K., Imbens G. W., 2004, "The Propensity Scorewith Continuous Treatments". Applied Bayesian Modeling and Causal Inference from Incomplete-data Perspectives, 226(164), 73–84.

|

| [] |

Hoedemakers L., 2017, The Changing Nature of Employment: How Technological Progress and Roboics Shape the Future of Work, Sweden: Lund University Press.

|

| [] |

Kluve J. H., Schneider, Uhlendorff A., 2012, "Evaluating Continuous Training Programs Using the Generalized Propensity Score". Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 175(2), 587–617.

|

| [] |

Leschke J., Watt A., 2014, "Challenges in Constructing a Multi-dimensional European Job Quality Index". Social Indicators Research, 118(1), 1–31.

|

| [] |

Moulton B. R., 1999, "GDP and the Digital Economy: Keeping Up with the Changes". Understanding the Digital Economy Data, 4(5), 34–48.

|

| [] |

Roodman D., 2011, "Estimating Fully Observed Recursive Mixed-Process Models with Cmp". The Stata Journal, 11(2), 159–206.

|