中国经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段,以数字化、网络化和智能化为主要特征的第四次工业革命正孕育兴起,“互联网+”战略加速了中国产业结构转型升级与技术革新。2015年国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确指出“要把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革”。随着互联网与各行业不断深入融合,“互联网+”对实体经济、政务服务和民生保障的助推作用日益显现。根据网信办发布的2020年《数字中国发展报告》,中国数字经济总量已跃居世界第二,数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。与此同时,数字政务、数字生活和数字文化也快速渗透至公共服务与社会生活。移动政务、网约车、网购平台等数字化举措给中国居民带来了工作和生活上的便捷,公众号、朋友圈、新闻客户端则成为分享信息和知识的重要渠道。“互联网+”不仅为中国经济发展提供了创新驱动引擎,也为中国企业数字化转型奠定了技术基础,形成了以互联网为生产要素的创新发展新业态。自2011年开始,中国专利申请量和授权量稳居世界第一位,国家创新能力排名从2011年的第29位提升至2020年的第14位。2021年11月中国正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),这也为企业数字化创新提供了重要契机。因此,在依靠“互联网+”战略来实现经济新旧动能转换的关键节点,检验与分析“互联网+”对中国企业技术创新的作用效果,显然具有重要的理论意义和实践价值。

2015年李克强总理在政府工作报告中首次提出制定“互联网+”行动计划,并将“互联网+”概念上升为国家战略。其后,学术界和政策制定者对“互联网+”的赋能作用进行了全面解读、探索与实践。现有研究不仅从理论上探讨了以互联网为代表的产业融合问题,也从经验上佐证了互联网引致的技术创新效应。在区域和产业创新层面,“互联网+”模式的推广促进了创新要素与有形生产要素的融合发展,有利于区域产业分工和创新融合。黄群慧等(2019)构建的超边际一般均衡模型表明,互联网发展显著促进了城市整体生产率的提升,并以互联网普及率、互联网宽带用户数等作为互联网发展的代理指标进行了经验佐证。余泳泽等(2021)采用主成分方法构建了城市互联网发展指数,从理论和实证的角度验证了互联网发展对技术创新产生的积极影响。蒋仁爱等(2021)基于地级市面板数据的分析表明,互联网普及率的提高有利于城市创新效率提升。周宇等(2021)使用互联网普及率和应用率的研究结果发现,“互联网+”通过提高市场竞争程度促进了高技术产业自主创新。在企业创新层面,伴随着资源共享平台、数字化创新平台的出现,小微企业和农村企业有机会参与到合作创新和自主创新的过程中,促进了互联网经济的包容性发展(湛泳、徐乐,2017)。王金杰等(2018)以城市互联网宽带接入数衡量互联网发展水平,发现互联网能够显著提高企业的创新绩效。沈国兵、袁征宇(2020)基于城市互联网普及率的分析表明,互联网化活动能够显著促进企业技术创新。与此同时,伴随着智慧时代的到来,人工智能技术为实体经济与互联网虚拟经济深度融合创造了条件(何玉长、方坤,2018)。“互联网+”与人工智能的结合将不同智能数据库联结成统一的集成生态,让来自研发者、生产者、消费者等各个终端的数据能够跨空间有效互动,促进开放式、分布式的创新发展(陈岩等,2020)。因此,在《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中,人工智能被列为“互联网+”重点推进的领域之一。但目前仅有少数文献涉及了数字化与智能化建设的交互作用。程虹、袁璐雯(2020)基于企业调查数据的分析表明,机器人使用会通过工艺创新促进企业质量改进。刘佳琪、孙浦阳(2021)的研究表明,在人工智能渗透率较高的行业中,数字进口对企业创新的激励作用更为明显,进而证实了人工智能和数字进口的协同创新作用。

尽管上述研究已经较为清晰地梳理了互联网发展对企业技术创新的影响,但仍存在以下两方面的局限性:第一,在研究指标方面,现有研究主要围绕“互联网化”展开经验分析,不少学者采用互联网普及率、互联网用户数等互联网化指标来表征“互联网+”(石喜爱等,2018;肖利平,2018),但在经济政策分析中,“互联网化”不能等同于“互联网+”。正如韩先锋等(2020)指出的,“互联网+”是一个较为复杂的系统工程,包括互联网普及率在内的单一指标仅能反映“互联网+”的局部事实,并不能揭示“互联网+”的综合特征。“互联网+”的本质是要求实体企业与互联网企业建立紧密联盟来进行互联网技术渗透,核心内涵体现在实体经济与互联网虚拟经济深度融合的过程(赵振,2015)。因此,仅采用互联网化指标显然不能刻画“互联网+”微观主体的深度融合效果;第二,在研究视角方面,现有文献大多关注数字化建设对企业技术创新的影响,但未重视智能化建设引致的协同创新效应。考虑到智能化与数字化存在较强的交互性,例如数字技术的快速发展联结起人与机器的“对话”,推动了新一轮信息革命浪潮(何大安,2018)。因此,从城市智能化与数字化的交互视角揭示中国企业技术创新的动能,显然具有重要的研究价值。鉴于此,本文在构建数理模型的基础上,从企业微观层面检验“互联网+”的技术创新效应和城市智能化的协同创新效应,这是对现有研究的有益补充。

与现有研究相比,本文可能在以下三个方面有所拓展:(1)将“互联网+”嵌入企业创新数理模型中,构建了“互联网+”对企业技术创新影响的理论基础;(2)结合腾讯研究院大数据与中国专利微观数据,将城市特征影响企业技术创新的研究样本和数据扩展到新的层次。腾讯研究院通过汇总腾讯、京东、携程、美团等多家互联网公司的全样本大数据,评估了全国351个城市在数字经济、数字政务、数字文化、数字生活等维度的“互联网+”水平,大数据分析有助于全面刻画“互联网+”微观主体的融合效果。本文通过匹配2017年中国专利数据库和245个城市的“互联网+”指数,以31580家企业的专利申请数作为企业技术创新的代理指标,同时引入数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)计算的城市地形起伏度作为“互联网+”的有效工具变量,从微观层面揭示了城市“互联网+”对企业技术创新的推动作用;(3)本文进一步考察了企业技术创新的调节机制,证明了城市智能化与“互联网+”的协同创新作用,为推进城市智能化建设和数字化建设“双建联动”提供了新思路。

本文余下结构为:第二部分构建理论模型,并提出研究假说;第三部分介绍计量模型;第四部分呈现实证分析结果;第五部分是扩展性检验;最后是本文结论与政策含义。

二、理论模型 (一) “互联网+”影响企业技术创新的均衡框架本文首先理论推演“互联网+”对企业技术创新的影响,并据此讨论“互联网+”与企业技术创新之间的逻辑关系。基于Bertschek(1995)的创新模型,本文构建一个寡头市场的局部均衡模型。假设新企业可以自由进入本国市场,且企业生产有差异性的替代品,进而保证市场价格的差异化。pi表示企业i的价格,由企业的产品数量(qi和Q~i)和质量共同决定。qi表示企业i的产量,Q~i表示企业i以外的其他企业的总产量。产品质量由企业i的技术创新(innovation)来衡量。因此,企业i的价格可以表示为:

| $ p_i=p_i\left(q_i, Q_{\sim i}, \text{innovation}_i\right) $ | (1) |

根据Bertschek(1995),企业的创新活动可以分为产品创新和流程创新。通常而言,产品创新会提高企业的生产成本,而流程创新会降低企业的生产成本。由于本文关注的是产品创新效应,因而可以假定国内市场供应量(即qi和Q~i)的增加会降低pi,而产品质量的提高会增加pi,即存在∂pi/∂qi < 0,∂pi/∂Q~i < 0,∂pi/∂innovationi>0。

假定企业i生产的边际成本ci由产品质量、要素投入价格和当地的“互联网+”水平共同决定。在仅投入要素进行生产的情况下,边际成本通常为正数。例如,出租汽车企业要想拓展更多用户,就必须增加车辆购置的成本;制造型企业要扩大生产规模,就必须增加厂房改造的成本。因此,在仅考虑资本、劳动力等有形生产要素时,要素投入价格和产品质量的提高通常会增加企业的边际成本(Lin and Lin, 2010),即满足∂ci/∂wi>0,∂ci/∂innovationi>0。本文将“互联网+”作为无形生产要素嵌入边际成本的原因在于,“互联网+”的大数据使得企业与消费者、企业与企业之间的关联成本大大下降,从而加速了信息成本、沟通成本和生产成本的“零边际成本”进程(Zhong and Jiang, 2021)。例如,对于网约车企业,增加一辆车和一个司机的成本基本可以忽略不计;对于住宿服务企业,增加一间新出租屋的成本几乎为零。数字化与产业链的“扁平化”也迅速降低了制造业企业的边际成本(Zheng et al., 2021)。因此,企业可以借助“互联网+”带来的“零边际成本”优势实现范围经济分工。因此,本文将边际成本函数设定为:

| $ c_i=\frac{\theta}{\text { internet }} \mathrm{w}_i^\alpha \text{innovation}_i^{1-\alpha} $ | (2) |

其中,wi表示要素投入价格,internet表示“互联网+”水平,internet∈(0, +∞)。θ为常数。α和1-α分别表示要素价格和产品质量对边际成本的弹性,0 < α < 1。此外,企业i在技术创新过程中还存在固定成本,表示为Ci。根据式(1)和式(2),企业i的利润可以表示为:

| $ \pi_i=p_i\left(q_i, Q_{\sim i}, \text{innovation}_i\right) q_i-c_i\left(\mathrm{w}_i, \text{innovation}_i \text {, internet }\right) q_i-C_i $ | (3) |

对式(3)进行全微分处理,可以得到:

| $ \begin{array}{l} d{\pi _i} = \left({\frac{{\partial {p_i}}}{{\partial {q_i}}}d{q_i} + \frac{{\partial {p_i}}}{{\partial {Q_{\sim i}}}}d{Q_{\sim i}} + \frac{{\partial {p_i}}}{{\partial {\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}} \right){q_i} + {p_i}d{q_i}\\ \;\;\;\;\;\; -\left({\frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {{\rm{w}}_i}}}d{{\rm{w}}_i} + \frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i} + \frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {\rm{internet }}}}d{\rm{internet}}} \right){q_i} -{c_i}d{q_i} -d{C_i} \end{array} $ | (4) |

在利润最大化的条件下(即dπi=0),进一步将式(4)对internet求导,可以得到:

| $ \begin{array}{l} 0 = \left({\frac{{\partial {p_i}}}{{\partial {q_i}}}\frac{{d{q_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} + \frac{{\partial {p_i}}}{{\partial {Q_{\sim i}}}}\frac{{d{Q_{ -i}}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} + \frac{{\partial {p_i}}}{{{\rm{ }}\partial {\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}\frac{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}}} \right){q_i} + {p_i}\frac{{d{q_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}}\\ \;\;\; -\left({\frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {{\rm{w}}_i}}}\frac{{d{{\rm{w}}_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} + \frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}\frac{{d{\rm{innovation}}{{\rm{ }}_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} + \frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {\rm{internet }}}}} \right){q_i} -{c_i}\frac{{d{q_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} -\frac{{d{C_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} \end{array} $ | (5) |

假定“互联网+”不会直接影响企业产品数量(qi和Q~i)、要素价格和企业固定成本,即满足dqi/dinternet=0,dQ~i/dinternet=0,dwi/dinternet=0,dCi/dinternet=0。主要是基于以下考虑:首先,作为无形生产要素的投入,“互联网+”主要影响企业的产品质量,但不会直接影响企业生产数量;其次,由于突破性创新的不确定性较高,“互联网+”通常不会引起要素投入组合和要素价格的即时变动;最后,倘若“互联网+”不会引起财政政策、货币政策等外生冲击,那么企业通常不会调整创新过程中的固定成本(Jaimovich and Floetotto, 2008)。因此,根据式(5)和式(2),可以得到如下关系式:

| $ \frac{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}{{{\rm{ }}\mathit{d}{\rm{internet }}}} = \frac{{\theta {\rm{w}}_i^\alpha {\rm{ innovation}}_i^{1 -\alpha }}}{{{\rm{ internet }}\left[ {\theta (1 -\alpha){\rm{w}}_i^\alpha {\rm{ innovation}}_i^{ -\alpha } + \left({\frac{{\partial {p_i}}}{{\partial {\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}} -\frac{{\partial {c_i}}}{{\partial {\rm{innovatio}}{{\rm{n}}_i}}}} \right){\rm{ internet }}} \right]}} $ | (6) |

借鉴Bertschek(1995)的做法,假定提高产品质量的边际收益要大于其边际成本,即满足∂pi/∂innovationi>∂ci/∂innovationi。这样的假设显然是合乎现实的,保证了企业即使在信息不对称的情况下,也会有提高产品质量的创新激励。从式(6)可以发现,dinnovationi/dinternet>0。本文据此提出第一个可供检验的假说:

假说1:“互联网+”发展有利于企业技术创新水平的提升。

上述理论模型刻画了城市“互联网+”发展对企业技术创新的推动作用。在此基础上,本文通过文献梳理的方式进一步阐释“互联网+”可能的作用机制。第一,“互联网+”降低了企业获取创新要素和学习技术的成本。企业研发人员通过学术网页、研发论坛等渠道,能够快速学习前沿技术和知识,推动创新性思维碰撞,加速人力资本的积累。企业基于产业创新链构建了跨区域、跨部门的网络协作虚拟平台,也减少了企业间的合作障碍,降低了研发合作的成本(Wu et al., 2016;黄节根等, 2021)。第二,“互联网+”提高了企业创新要素的配置效率。在互联网时代,通过维基百科、在线论坛等形式无偿分享知识、解决技术难题的现象日益普遍(Levine and Prietula, 2014)。企业对研发流程实行互联网管理,有效整合了内外部资源,提高了创新要素的利用效率。第三,“互联网+”为企业创新活动提供了资金保障。一方面,企业利用互联网降低了生产、运营和交易成本,因而有更充足的资金投入到研发和创新领域(韩先锋等,2019);另一方面,“互联网+”使得企业技术创新的融资渠道更加丰富,创新支持也更具靶向性(沈国兵、袁征宇,2020)。第四,“互联网+”能够优化企业创新流程,减少无效创新。移动用户论坛、新版APP内测等市场分析模式已日益普遍,“互联网+”大数据全面挖掘了用户资源的研发价值。在需求分析阶段,企业能更加精准地了解用户的真实需求和体验反馈,开发可行性高、市场应用前景好的创新产品。而在测试和控制阶段,企业能够及时获取用户反馈,并在研发阶段修正创新路径(Paunov and Rollo, 2016)。

(二) “互联网+”与城市智能化的协同创新作用在大数据和智能化浪潮下,人工智能的快速发展显著提高了信息化和数字化的效率,为企业创新提供了未来突破方向。在需求分析阶段,人工智能使得企业能够预见更广阔的产品创新空间,通过“互联网+”等数字化途径获取消费市场的最新信息和创新理念(Bresciani et al., 2021);在研发控制阶段,人工智能使得研发人员能够更从容地面对“互联网+”带来的“数据大爆炸”,并且更精准地获取全球前沿知识和技术;在成果转化阶段,人工智能使得企业基于“互联网+”大数据打造的营销管理、金融运转、风险控制等数据库能够实现深度联结,有利于培育更高效的创新生态(石大千等,2020)。

“互联网+”与城市智能化的协同创新作用体现在:第一,以“互联网+”为代表的数字化变革可以借助城市智能化打破“数据孤岛”边界,实现大数据的跨空间互联,从而丰富企业的创新数据储备(戚聿东、肖旭,2020)。同时,城市智能化赋予了消费者宽阔的选择空间和计划菜单,增强其对大数据驱动型智能产品的消费习惯,拓展了智能产品的创新模式和类型(王欣等,2021);第二,“互联网+”带来的数字化发展主要以市场驱动为主,往往会产生应用创新较多、核心技术创新不足等问题(郭吉涛、梁爽,2021)。而城市智能化建设能引导资本流向核心高科技产业,提升企业核心技术创新能力。尤其是在拥有智慧物流、智慧社区和智慧金融的智能化城市中,企业可以更加精准地整合和处理市场信息,从而降低了交易成本和创新的不确定,为企业创新研发提供了所需资金(何大安,2018);第三,城市交通网络、医疗网络和社区服务网络的智能化建设不仅提高了居民生活的便利度,也吸引了更多创新人才汇聚,为企业技术创新储备了更丰富的人力资本(Allam and Dhunny, 2019)。与此同时,城市公共服务智能化会吸引更多创新型企业入驻,进而加速企业技术创新的进程(袁航、朱承亮,2020);第四,城市智能化引导企业基于“互联网+”进行公平竞争,充分发挥企业创新的正外部性。企业在创新过程中大规模地应用数字化技术,容易引发隐私侵权、数据滥用等问题。而城市智能化建设能够推动企业、居民和政府共同参与创新研发,产生具有商业价值的、公平竞争的、不与社会公共利益相悖的创新诉求(Leite,2022),激励企业创造正外部性的创新收益。此外,城市智能化建设还能帮助小微企业解决工业物联网融入的难题,降低数据垄断的风险,充分调动小微企业的创新活力(Hansen and Bøgh,2021)。基于上述分析,本文提出第二个可供检验的假说:

假说2:“互联网+”与城市智能化具有协同创新作用。随着城市智能化水平的提高,“互联网+”对企业技术创新的推动作用会显著增强。

三、计量模型设计 (一) 计量模型与变量选取为检验“互联网+”对企业技术创新的影响,借鉴陈维涛等(2019)的设定,本文构建如下的计量模型:

| $ {\rm{In}}\mathit{innovatio}{\mathit{n}_{ic}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{ }}\ln\mathit{interne}{\mathit{t}_c} + \delta X + {\theta _j} + {\varepsilon _{ic}} $ | (7) |

其中,i代表企业,c代表城市,innovationic代表c城市i企业的专利申请数,衡量企业的技术创新能力。internetc为“互联网+”变量,反映c城市的“互联网+”水平。X代表控制变量,不仅包括人均GDP、产业结构、研发人员数量、财政支出、外商直接投资等城市层面的控制变量,还包括国有企业虚拟变量、外资企业虚拟变量等企业层面的控制变量①。为了控制其他难于观测的因素,我们还加入了企业所在j行业(国民经济行业分类2分位)的行业固定效应。εic为随机误差项。主要变量的选取依据和度量方法如下:

① 由于中国专利数据库尚未提供企业年龄、企业规模等信息, 因此本文仅引入企业层面的虚拟变量。

1. 企业技术创新本文以企业专利申请数作为技术创新的代理指标,主要是考虑到:一方面,专利申请数能够即时反映企业当年的创新活动情况,与创新产出息息相关,是具备实际经济价值的知识资产(陈爱贞、张鹏飞,2019);另一方面,研发支出等创新投入无法反映企业人力资本、智慧网络建设以及新知识的引进吸收等创新活动(Yu and Hong, 2016)。为此,本文主要从创新产出层面考察企业技术创新的变化。借鉴诸竹君等(2018),本文采用国家知识产权局专利数据库中的企业发明专利、实用新型专利和外观设计专利这三种专利的申请总数来反映企业的技术创新产出,对其加1后取对数得到技术创新指标(lninnovation)。

2. 城市“互联网+”水平本文采用腾讯研究院大数据测算的“互联网+”指数反映城市“互联网+”的发展水平。与宽带接入用户数、互联网普及率等指标相比,“互联网+”指数更加强调互联网在中国经济、政务、文化、生活等方面的综合应用情况,指标的统计范围也更加系统全面。通过数据标准化、专家评分确定权重等方法,计算数字经济、数字政务、数字文化和数字生活四个分指数,再对四个分指数进行加权平均得到如下的“互联网+”指数(internet):

| $ \mathit{interne}{\mathit{t}_c} = {\omega _e}\mathit{internet}{\rm{\_}}{\mathit{e}_\mathit{c}}{\rm{ + }}{\omega _\mathit{p}}\mathit{internet}{\rm{\_}}{\mathit{p}_\mathit{c}}{\rm{ + }}{\omega _\mathit{c}}\mathit{internet}{\rm{\_}}{\mathit{c}_c}{\rm{ + }}{\omega _l}\mathit{internet}{\rm{\_}}{l_c} $ | (8) |

上式中,数字经济指数(internet_e)由10大细分行业的机构公众号指标、支付和理财类指标、商品和服务交易类指标、用云量和企业微信类指标进行加权平均得到,以评估云计算、大数据、移动互联网与各个经济部门的融合发展状况;数字政务指数(internet_p)是由服务质量星级、月活跃用户数、重点行业丰富度等指标构成,反映了城市政府政务服务数字化的情况;数字文化指数(internet_c)是基于腾讯新闻客户端、视频、在线文字、娱乐等数字文化产品的使用数据,由新闻评论量、点击量、视频点击量、娱乐时长等指标构成,反映了互联网在文化精神领域的应用情况;数字生活指数(internet_l)由微信社交指数和社交支付两类指标加权得到,涵盖了微信好友数、群数、评论数、点赞数、红包转账等指标,体现了互联网与居民日常生活的交融程度。具体的指标体系设计如表 1所示。各分指数是由原始值按百分比形式进行标准化后的数值,式(8)中的权重指标ωe、ωp、ωc和ωl采用专家背对背评分的方法得出。先由专家针对分指标的重要性给出1分(非常不重要)到5分(非常重要),再将专家组成员的打分进行赋权,最终得到该指标的权重。本文对“互联网+”指数进行对数化处理,“互联网+”指数越高,代表城市“互联网+”水平越高。

| 表 1 “互联网+”的指标体系设计 |

借鉴现有文献的做法,本文选取以下城市和企业层面的控制变量:(1)人均GDP(lngdpp)。经济较发达的城市在吸引科研资源和科研人才方面更有优势,这有利于企业技术创新。为此,本文以人均GDP的对数来衡量经济发展水平;(2)产业结构(lnind)。技术创新与产业结构息息相关,企业创新模式的选择受到产业结构的制约与引导(冯根福等,2021)。为此,本文选取第三产业从业人员与第二产业从业人员的比例,对其取对数来衡量产业结构;(3)研发人员数量(lnrdl)。科研人才是重要的创新投入要素,本文采用研发人员数占城镇单位从业人员数的比重,对其取对数来衡量;(4)科学技术支出(lntec)。科研经费的大量投入会直接影响创新产出的水平,本文选取科学技术支出与工业企业数的比值,对其取对数来衡量;(5)外商直接投资(lnfdi)。引进外资先进技术并利用技术溢出效应促进本地消化吸收能力,是推动企业自主创新的重要途径。为此,本文以实际利用外资额的对数来衡量外商直接投资;(6)财政支出(lngov)。财政支出较充裕的城市往往具备较完善的科研基础设施和吸引人才的政策红利,进而影响企业技术创新的动力(董直庆、王辉,2021)。为此,本文选取地方一般公共预算支出的对数来表示;(7)国有企业虚拟变量(state)和外资企业虚拟变量(foreign)。相对于国有企业,外资企业通常具有更强的技术创新能力和更完善的创新渠道(刘斌、王乃嘉,2016)。为此,本文引入国有企业和外资企业的虚拟变量作为企业层面的控制变量。其中,国有企业包括国有独资企业和国有联营企业,外资企业包括中外合资经营企业、外资独资企业、外商投资股份有限公司、中外合作经营企业和其他外商投资企业。

(二) 数据说明腾讯研究院已发布2015年和2017年的中国“互联网+”指数,但由于统计口径和构造方法存在较大差异①,本文并未将这两年的指数进行综合考察。考虑到2015年“互联网+”战略落地的时滞性,本文选取腾讯研究院编制的2017年中国“互联网+”指数进行分析。结合微观企业所在城市信息,本文最终选取245个地级市的“互联网+”指数,数据来源于《中国“互联网+”指数报告(2018)》。城市人均GDP、产业结构、研发人员数量、科学技术支出、财政支出和外商直接投资的数据均来源于《中国城市统计年鉴》。企业技术创新、国有企业和外资企业虚拟变量数据来源于国家知识产权局的中国专利数据库,该数据库收录了自1985年《专利法》实施以来所有经国家专利局处理的专利申请情况和企业信息。表 2显示了主要变量的统计特征。

① 例如2015年的“互联网+”指数是由“互联网+基础”、“互联网+产业"等四个分指数构成, 而2017年的“互联网+”指数则由数字经济、数字政务等四个分指数构成。

| 表 2 主要变量的描述性统计 |

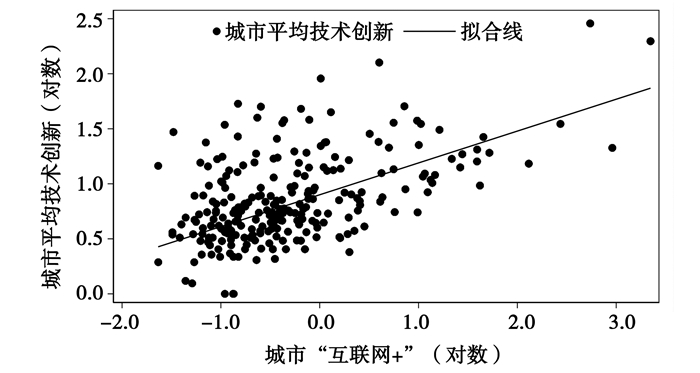

从表 2可以看出,企业技术创新的均值为0.6343,表明企业平均专利申请数约为0.9项。245个城市的“互联网+”水平存在较大差异,变异系数(标准差与均值之比)达到1.45。“互联网+”总指数排名前四的城市依次是深圳(3.3474)、广州(2.9608)、北京(2.7371)和上海(2.4357),这四个一线城市的“互联网+”指数远远高于中国城市“互联网+”的平均值(0.7986)。为了直观清晰地刻画“互联网+”与企业技术创新的联动性,本文在图 1呈现了各城市的企业平均技术创新指标与“互联网+”的线性拟合关系。可以看出,随着城市“互联网”水平的提高,平均技术创新能力呈现明显提升趋势,这也为本文的实证检验提供了基本的表征事实。

|

图 1 城市“互联网+”与企业技术创新的拟合关系 注:图中的实心圆代表245个城市。 |

表 3呈现了“互联网+”与企业技术创新关系的实证结果。为了消除模型可能存在的异方差,所有回归均采用异方差稳健t统计量①。在依次加入城市和企业层面控制变量的情况下,列(1)和列(2)中“互联网+”变量在1%的水平上均显著为正,表明“互联网+”显著推动了中国企业的技术创新。“互联网+”水平每提高1%,企业技术创新能力将会提升0.0481%。列(3)进一步控制了行业固定效应,“互联网+”变量与企业技术创新仍然在1%的水平上显著正相关,这与假说1的预期相一致,即“互联网+”在促进企业技术创新方面发挥了显著且积极的作用。

① 本文也采用聚类稳健标准误进行分析, 结果依然稳健。

| 表 3 基准回归结果 |

在控制变量方面,人均GDP、研发人员数量、科学技术支出和外商直接投资变量均在1%的水平上显著为正,表明企业创新产出依赖于城市的经济基础、科技投入和外资效益,这不仅体现了科技人才等创新要素是企业创新发展的动力源泉,也佐证了FDI是促进企业技术创新的重要渠道。产业结构变量的估计系数也显著为正,表明产业高级化有利于企业技术创新。财政支出变量在1%的水平上显著为负,表明财政支出扩张会抑制企业技术创新。这可能是因为,财政支出扩张加剧了地方政府的财政压力和晋升压力(曹春方等,2014),导致地方企业产生掠夺创新资源的动机。国有企业和外资企业的虚拟变量均在1%的水平上显著为正,表明国有企业和外资企业都具有显著的技术创新效应。但是不难发现,国有企业的技术创新效应要明显强于外资企业。可能的原因在于,国有企业的研发地和专利申请地主要在本国,更加熟悉专利申请的政策流程,且能积极响应国家提出的创新倡议。而外资企业主要将研发任务放在母公司(李兵等,2016),在专利申请方面的技术创新能力会稍弱于国有企业。

(二) 工具变量回归除了“互联网+”影响企业技术创新的单向因果关系,还可能存在技术创新影响“互联网+”的单向因果关系。通常而言,技术创新水平越高的企业,越倾向于使用互联网推广其创新成果(杜丹清,2017),这有助于“互联网+”在城市范围内的应用和渗透。为解决潜在的内生性问题,本文引入企业所在城市的地形起伏度作为“互联网+”的工具变量。工具变量必须满足相关性和外生性这两个基本条件。一方面,地形起伏度这类地理信息变量具备天然的外生属性,并不会直接影响企业层面的技术创新,即容易满足外生性条件;另一方面,地形起伏度不仅会影响互联网服务端的运营成本,也会影响互联网客户端的使用体验(Prieger,2003),即满足了相关性条件。相较于平原地带,山地丘陵地带的信号较差、网络不稳定,互联网信号覆盖的范围也较小,这会直接影响“互联网+”的用云量和IDC带宽。Baik and Liu(2019)指出,平原地带微波多点分配技术的信号覆盖范围是100公里,但山地丘陵地区的信号覆盖范围会出现明显下降。地形起伏度的计算源于地理空间数据云提供的数字高程模型(DEM)数据,并依据如下的计算公式:

| $ r d l s=\frac{a v g(h)}{1000}+\left\{[\max (h)-\min (h)] \times\left[1-\frac{p(a)}{a}\right]\right\} / 500 $ | (9) |

其中,rdls表示每个栅格区的地形起伏度。首先,本文将全国地形图划分为5km×5km的栅格区(即a=25),并利用ArcGIS软件计算出每个栅格区内的最高海拔max(h)、最低海拔min(h)和平均海拔avg(h);其次,提取出栅格区内的平原面积p(h),即最大高差小于30km的区域面积;最后,依据上式计算每个栅格区的地形起伏度,各城市的地形起伏度为该城市覆盖的所有栅格区的地形起伏度的平均值。为了确认工具变量的有效性,本文进行了弱识别检验和识别不足检验。从表 4的检验结果可以看出,模型不仅拒绝了Kleibergen-Paap rk LM检验的“不可识别”原假设,还拒绝了Kleibergen-Paap rk Wald检验的“弱工具变量”原假设(F统计量远大于Stock-Yogo弱识别检验的10%临界值)。因此,检验结果表明,本文的工具变量满足了相关性和外生性的基本要求,是合理的工具变量。

| 表 4 工具变量回归结果 |

表 4呈现了工具变量两阶段最小二乘法(IV-2SLS)的估计结果。可以看出,在加入控制变量和行业固定效应后,列(1)至列(3)中“互联网+”变量的系数符号和显著性水平均未发生改变,仍然在1%的水平上显著为正,表明“互联网+”能够显著推动企业技术创新。在克服内生性问题后,“互联网+”变量的系数值相比于OLS估计显著增大。以列(3)为例,在控制行业固定效应的情况下,“互联网+”水平每提高1%,企业技术创新将会提升0.1672%。这充分说明“互联网+”的内生性使得OLS估计产生了向下偏倚,从而低估了“互联网+”对企业技术创新的推动作用。除了人均GDP,其他控制变量的估计结果也与OLS回归结果相一致,产业结构越高级、研发人员和科学技术支出越多、外商直接投资金额越高的城市,企业的技术创新能力就越强。国有企业的技术创新效应仍然要强于外资企业。因此,工具变量的回归结果验证了基准回归模型的合理性,这也进一步支持了假说1的理论预期。

(三) 稳健性检验为进一步保证回归结果的可靠性,本文在表 5中进行了一系列稳健性检验。第一,为了更加谨慎地验证基准回归结果,本文重新选取其他指标作为工具变量进行稳健性检验。借鉴卢福财、徐远彬(2019)、张勋等(2020)的思路,本文选取城市到省会城市的距离作为“互联网+”的工具变量。一方面,“互联网+”与互联网基础设施密切相关,而互联网基础设施往往是由省会城市向周边城市覆盖,因此各城市到省会城市的距离能够较好地满足相关性条件;另一方面,城市间距离具备天然的外生属性,并不会直接影响企业技术创新,即满足外生性条件。我们根据各城市质心经纬度,计算出各城市与城市所在省份的省会城市之间的球面距离,数据来源于高德地图开放平台。列(1)的估计结果显示,工具变量通过了弱相关和外生性的识别检验,且“互联网+”变量在1%的水平上显著为正,表明“互联网+”能够显著推动企业技术创新。

| 表 5 稳健性检验结果 |

第二,考虑到深圳、广州、北京和上海这四个一线城市的“互联网+”水平远高于其他城市,本文剔除了“北上广深”的企业样本,以观察结果是否稳健。列(2)呈现了控制行业固定效应的结果,“互联网+”变量的系数在1%的水平上显著为正,表明“互联网+”能够显著促进企业技术创新。在剔除一线城市样本和控制行业固定效应的情况下,“互联网+”水平每提高1%,企业技术创新能力将会提升0.062%,这进一步验证了基准回归结果的可靠性。

第三,本文进一步控制了基准模型中未能观测的省份层面的影响因素。考虑到教育、知识产权和性别结构对企业技术创新的影响(吴超鹏、唐菂,2016;刘灿雷、高超,2021),本文加入了教育投入、专利侵权和女性劳动力这三个省份层面的控制变量。其中,教育投入以各省教育经费占GDP的比重,对其取对数来衡量,数据来源于《中国统计年鉴》。专利侵权以各省专利侵权纠纷立案数占专利授予数的比重,对其取对数来测度,数据来源于国家知识产权局的《专利统计年报》。女性劳动力选取各省女性从业人员占从业总人口的比值,对其取对数来衡量,数据来源于《中国劳动统计年鉴》。列(3)的估计结果显示,“互联网+”变量与企业技术创新显著正相关,这充分说明“互联网+”在推动企业技术创新方面发挥了重要作用。教育投入变量在1%的水平上显著为正,表明增加教育投入有利于企业技术创新。专利侵权变量显著为负,意味着专利侵权现象显著抑制了企业技术创新。女性劳动力的系数值为负,但显著性水平较弱,说明性别结构对企业技术创新的影响并不明显。

第四,考虑到企业专利申请数为非负整数,因此可以采用泊松(Poisson)计数模型进行估计。鉴于本文选取的专利申请数含有大量的零值(13837个,占全部样本的43.8%),有必要使用“零膨胀泊松(Zero-inflated Poisson,ZIP)”的最大似然估计。尽管泊松回归模型要求泊松分布满足期望和方差相等的“均等分散”,但无论泊松分布是否成立,使用零膨胀泊松估计并进行稳健标准误修正依然可以得到参数和标准误的一致估计(Wooldridge,2010)。列(4)呈现了“ZIP+稳健标准误”的估计结果。可以看出,“互联网+”变量仍然在1%的水平上显著为正,这也进一步验证了“互联网+”对企业技术创新的助推作用。因此,以上稳健性检验结果也进一步支持了基准模型的经验判断。

五、扩展检验结果与分析 (一) “互联网+”影响的异质性分析 1. 基于“互联网+”类型的异质性检验本文选取的“互联网+”指数不仅涵盖了245个城市的总指标,还报告了数字经济、数字政务、数字文化和数字生活这四类“互联网+”分指数与总指标不同的是,腾讯研究院仅报告了百强城市的分指数①,有助于探讨“互联网+”影响企业技术创新的异质性特征。检验结果如表 6所示。

① 与总指标不同的是, 腾讯研究院仅报告了百强城市的分指数, 但这百强城市已经覆盖了本文绝大多数的企业样本。

| 表 6 基于“互联网+”类型的异质性检验结果 |

表 6的检验结果表明,数字经济变量、数字文化变量和数字生活变量均显著为正,表明互联网在经济、文化和生活领域的融合显著推动了中国企业的技术创新。从“互联网+”类型的估计系数来看,数字文化对企业技术创新的推动作用最为明显,其次为数字生活和数字经济。可能的原因在于:首先,数字文化促进了企业间文化交流,是消费者了解企业产品、企业了解消费特征的重要途径(隋岩,2018)。数字文化使得企业获取科技资讯的渠道变得更加丰富,科技创新成果推广的便捷性与时效性也大大提升,有助于实现企业科技文化交流与跨行业互动。此外,科技前沿信息通过新闻或视频客户端能够实现精准推送,有利于企业技术创新;其次,数字生活指数中以“微信”为平台的社交互动能够提高企业内部的沟通效率,微信红包和转账等社交支付也大大缩短了企业小额订单的周期,加快了企业技术创新的资金回流;最后,云计算、大数据等前沿技术为企业技术创新提供了数据和设备支撑,企业公众号等数字化平台也促进了企业创新信息的共享与整合,因此数字经济有效提高了企业专利转化率和成果利用率。值得注意的是,数字政务变量的估计系数最小,且在10%的水平上显著为负,说明数字政务在促进企业技术创新方面尚未发挥积极带动作用。这可能是因为,2017数字政务尚未进入全面提升阶段,尤其是数字政务的发展存在典型的空间不均衡。数字政务排名前四位的城市均在广东省,依次为广州、深圳、佛山和东莞,这种数字政务建设所引致的政治关联可能会导致企业技术创新缺乏动力(袁建国等,2015)。

2. 基于企业所有制的异质性检验本文根据企业所有制将样本划分为国有企业、私营企业与外资企业。其中,私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业,国有企业和外资企业的界定与前文一致。表 7的分组回归结果显示,列(1)中“互联网+”变量未通过显著性检验,而列(2)和列(3)中的“互联网+”变量均显著为正,说明“互联网+”显著推动了外资企业与私营企业的技术创新,但对国有企业技术创新的影响并不显著。这与沈国兵、袁征宇(2020)的结论相符。可能的原因在于,国有企业具有稳定的市场和融资环境,其生产和创新并不主要依赖于“互联网+”来谋求市场。而私营企业和外资企业经营的目的是为了追逐利润,在企业数字化转型过程中,更注重利用“互联网+”大数据进行企业内外部信息资源的传递与交互,进而能降低企业技术创新的成本和风险(杨德明、毕建琴,2019)。尤其是对于外资企业,“互联网+”已成为其探索自主创新模式的关键渠道,因而更容易从“互联网+”的技术溢出中获益。

| 表 7 基于企业所有制的异质性检验结果 |

为识别企业密集型的异质性特征,本文参照苏丹妮等(2018),根据国民经济行业分类,将行业二分位代码为13-20的企业归类为劳动密集型企业,将代码为21-26及28-23的企业归类为资本密集型企业,将代码为27及34-41的企业归类为技术密集型企业。表 8的分组回归结果显示,列(1)至列(3)中“互联网+”变量均显著为正,表明“互联网+”对劳动密集型、资本密集型和技术密集型企业的技术创新都产生了显著的促进作用,且对劳动密集型企业的促进效应更大。对此可能的解释是,相对丰裕的资本保证了资本密集型企业和技术密集型企业的技术资源和生存时间,而劳动密集型企业往往存在融资成本较高、产品可替代性较强等问题,更容易产生退出市场的生存风险(徐莹莹、许家云,2020)。由于互联网的深度应用可以显著降低劳动密集型企业的生存风险(谢申祥等,2021),因此“互联网+”通过为劳动密集型企业提供创新性的招聘、生产和营销模式,能够倒逼其利用互联网进行技术革新,降低自身的生存风险。从这个角度来看,“互联网+”对劳动密集型企业的技术创新会产生更强的激励作用。

| 表 8 基于企业密集型的异质性检验结果 |

与中西部地区相比,东部地区凭借优越的地理位置和政策红利,往往在“互联网+”战略落地、互联网人才集聚等方面都具有明显优势(肖利平,2018)。为考察企业所在地区的异质性,本文根据国家统计局的标准,将企业所在地区划分为东部、中部和西部。表 9的回归结果显示,列(1)中“互联网+”变量在1%的水平上显著为正,表明“互联网+”显著推动了东部地区企业的技术创新。列(2)和列(3)中的“互联网+”变量均未通过显著性检验,表明“互联网+”对中西部地区企业的技术创新作用相对有限。可能的原因在于,东部地区企业的人力资本、开放程度和竞争力水平都要高于中西部地区企业,且对互联网的敏感度更高,更容易从“互联网+”获得技术创新激励(汪芳等,2020)。而对于中西部地区企业,尽管近年来互联网经济呈现快速发展态势,但企业的技术吸收能力和学习能力相对较低,且资源依赖型企业仍然占据较大份额,因此现阶段“互联网+”对企业技术创新的推动作用尚不显著。

| 表 9 基于企业所在地区的异质性检验结果 |

为了验证城市智能化与“互联网+”的协同创新作用,本文在基准模型设定的基础上,进一步引入城市智能化指标。借鉴Acemoglu and Restrepo(2020)的Bartik方法,本文构造了城市层面的人均工业机器人安装量,以衡量城市的智能化水平。参考赵春明等(2020)的做法,我们采用制造业细分行业的工业机器人安装量、城市16-64岁适龄劳动力人数和城市期初的产业就业结构进行加权平均,得到如下的城市智能化指标:

| $ \mathit{robot}{\mathit{p}_c} = \sum_j {\frac{{em{p_{j, c, 2008}}}}{{\sum_j e m{p_{j, c, 2008}}}}} \times \frac{{{\rm{ }}\mathit{robo}{\mathit{t}_j}}}{{{\rm{ }}\mathit{labo}{\mathit{r}_{c, 2010}}}} $ | (10) |

其中,j是国民经济2位行业分类的制造业细分行业。robotj表示2017年中国j行业的工业机器人安装量,数据来源于国际机器人联合会(International Robot Federation,IRF)①。empj, c, 2008表示2008年c城市j行业的劳动力数量,数据来源于2008年中国经济普查数据。laborc, 2010表示2010年c城市16岁至64岁的适龄劳动力数量(万人),数据来自2010年全国人口普查数据。式(10)中的权重采用各行业在考察样本之前的年份(2008年)占制造业行业劳动力总数的份额,主要是考虑到:首先,根据Bartik方法构造的robotpc指标一方面体现了不同制造业行业的差异性,另一方面反映出不同城市在考察期之前的产业就业结构差异;其次,以2008年的城市产业就业结构作为城市工业机器人的构建权重,也能缓解工业机器人与企业技术创新之间存在的反向因果关系,进而保证城市工业机器人的外生性。此外,本文采用各城市适龄劳动力数量进行了人均化处理,因此robotpc衡量了c城市每万人中工业机器人的安装量,进而反映城市智能化的发展水平。

① 由于IRF行业与国民经济2位行业并非完全一致,本文将IRF行业与国民经济行业匹配得到14个制造业的工业机器人数据,再将中国经济普查数据、人口普查数据资料和专利数据库中的城市代码进行匹配,共得到244个城市样本(仅毕节市缺少数据)。

本文引入城市智能化与“互联网+”的交互项进行调节效应分析。考虑到潜在的内生性问题,我们采用前文的城市地形起伏度(rdls)作为“互联网+”工具变量。同时,由于内生变量存在于基准回归模型的交互项中,我们采用新交互项robotp×rdls作为原交互项robotp×lninternet的工具变量。表 10呈现了城市智能化调节效应的IV-2SLS回归结果。

| 表 10 城市智能化调节效应的检验结果 |

表 10的回归结果显示,工具变量通过了弱相关和外生性的识别检验。列(1)至列(3)分别呈现未加入企业控制变量、加入企业控制变量和控制行业固定效应的估计结果。可以看出,在克服内生性问题后,“互联网+”变量的估计系数在1%的水平上仍然显著为正,表明“互联网+”显著推动了中国企业的技术创新。而在引入城市智能化变量后,城市“互联网+”与智能化的交互项系数显著为正,表明随着城市智能化水平的提高,“互联网+”对企业技术创新的推动作用会显著增强,因而验证了假说2的理论预期。以列(3)为例,城市智能化每提高1个单位,“互联网+”对企业技术创新的促进效应将会增强11%(0.012/0.109),进而证明了城市智能化与“互联网+”的协同创新作用。由此可见,城市智能化逐渐成为连接城市数字化和企业技术创新的调节通道,城市智能化建设与数字化建设的“双建联动”构筑了企业技术创新的强劲引擎。

六、结论与政策含义本文在构建局部均衡理论模型的基础上,采用腾讯研究院大数据测算的“互联网+”指数与2017年国家知识产权局专利微观数据,以31580家企业的专利申请数作为企业技术创新的代理指标,以企业所在城市的地形起伏度作为“互联网+”的工具变量,实证考察了“互联网+”对企业技术创新的影响。研究发现:(1)“互联网+”显著推动了中国企业的技术创新。在控制内生性问题以及多种稳健性检验之后,结果依然稳健;(2)异质性检验表明,数字文化、数字生活和数字经济对企业技术创新的促进作用更为明显;“互联网+”对私营企业、劳动密集型企业和东部地区企业技术创新的推动作用更为显著;(3)“互联网+”与城市智能化具有协同创新作用。随着城市智能化水平的提高,“互联网+”对企业技术创新的推动作用会显著增强。针对上述结论,本文的政策含义体现在:

首先,要推进“互联网+”创新成果与经济社会各领域的深度融合。在数字文化领域,鼓励开发科技交流平台,使用新兴互联网媒介创造良好的科研合作生态;在数字生活领域,借助社群的互动传播功能,形成科技成果推广的网络效应,以小技术群落推动纵深式创新,以大技术群落推动跨界创新;在数字经济领域,加快构建数字产业生态体系,释放虚拟经济对实体经济的赋能作用,形成研发部门、供应部门、市场用户等参与者的联动创新;而在数字政务领域,要推进数字政务平台的兼容性建设,逐步体现数字政务的创新赋能作用;在企业所有制方面,要积极发挥“互联网+”对私营企业和外资企业的创新激励作用,在制度上引导和规范企业的创新行为,让制度建设跟上新业态的发展。同时,鼓励国有企业运用“互联网+”构建灵活的组织管理和生产运营的创新体系,全面提升创新成果的转化率与核心竞争力;在企业密集度方面,要加快推动“互联网+”与劳动密集型企业的深度融合,利用“互联网+”倒逼劳动密集型企业进行数字化转型升级,克服雇佣结构调整、劳动力成本上升等问题;在企业所在地方面,要推进“互联网+”战略在中西部地区的落地,加快区域技术交易市场和创新联合体建设。2021年7月中共中央、国务院发布的《关于新时代推动中部地区高质量发展意见》明确指出,要将数字化、网络化、智能化技术应用到技术研发和转化的各领域。由此可见,建设具有区域特色的数字创新体系是缩小中西部地区技术创新差距、促进中西部地区高质量发展的重要途径。

其次,要加快建立数字化导向的企业自主创新体系。第一,搭建数字化技术创新平台,全面提升科技创新要素的整合力。利用“互联网+”提高科技教育支出和科学技术支出的靶向性,推进“产学研”深度融合。同时,要完善多层次普惠金融体系,推动普惠金融向纵深发展,为企业自主创新营造良好的融资环境;第二,利用“互联网+”扩大和优化创新人才池。以“互联网+教育”的新模式培育技术人才,建立技术职称数字化管理平台,畅通企业技术人员参与职称评审的渠道,为创新人才提供良好的职业发展环境;第三,构筑人工智能与“互联网+”的协同机制。由于智能化与数字化存在较强的交互性,因此政府要保障城市智能化建设与数字化建设“双建联动”的运行机制,健全人工智能技术交易制度和机器人知识产权保护制度,推动创新链、创新网和创新生态升级。同时,企业要加快人工智能创新平台的建设,培养人工智能技术经理人和专业团队,促进技术成果的数字转移和智能转化。

| [] |

曹春方、马连福、沈小秀, 2014, “财政压力、晋升压力、官员任期与地方国企过度投资”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1415-1436 页。 |

| [] |

陈爱贞、张鹏飞, 2019, “并购模式与企业创新”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 115-133 页。 |

| [] |

陈岩、张李叶子、李飞、张之源, 2020, “智能服务对数字化时代企业创新的影响”, 《科研管理》, 第 9 期, 第 51-64 页。 |

| [] |

陈维涛、韩峰、张国峰, 2019, “互联网电子商务、企业研发与全要素生产率”, 《南开经济研究》, 第 5 期, 第 41-59 页。 |

| [] |

程虹、袁璐雯, 2020, “机器人使用、工艺创新与质量改进——来自中国企业综合调查(CEGS)的经验证据”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 46-59 页。 |

| [] |

董直庆、王辉, 2021, “城市财富与绿色技术选择”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 143-159 页。 |

| [] |

杜丹清, 2017, “互联网助推消费升级的动力机制研究”, 《经济学家》, 第 3 期, 第 48-54 页。 |

| [] |

冯根福、郑明波、温军、张存炳, 2021, “究竟哪些因素决定了中国企业的技术创新——基于九大中文经济学权威期刊和A股上市公司数据的再实证”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 17-35 页。 |

| [] |

郭吉涛、梁爽, 2021, “数字经济对中国全要素生产率的影响机理: 提升效应还是抑制效果?”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 9-27 页。 |

| [] |

何大安, 2018, “互联网应用扩张与微观经济学基础——基于未来'数据与数据对话'的理论解说”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 177-192 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2018.08.162 |

| [] |

何玉长、方坤, 2018, “人工智能与实体经济融合的理论阐释”, 《学术月刊》, 第 5 期, 第 56-67 页。 |

| [] |

黄节根、吉祥熙、李元旭, 2021, “数字化水平对企业创新绩效的影响研究——来自沪深A股上市公司的经验证据”, 《江西社会科学》, 第 5 期, 第 61-255 页。 |

| [] |

韩先锋、刘娟、李勃昕, 2020, “'互联网+'驱动区域创新效率的异质动态效应研究”, 《管理学报》, 第 5 期, 第 715-724 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2020.05.010 |

| [] |

韩先锋、宋文飞、李勃昕, 2019, “互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗”, 《中国工业经济》, 第 7 期, 第 119-136 页。 |

| [] |

黄群慧、余泳泽、张松林, 2019, “互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 5-23 页。 |

| [] |

蒋仁爱、李冬梅、温军, 2021, “互联网发展水平对城市创新效率的影响研究”, 《当代经济科学》, 第 4 期, 第 77-89 页。 |

| [] |

李兵、岳云嵩、陈婷, 2016, “出口与企业自主技术创新: 来自企业专利数据的经验研究”, 《世界经济》, 第 12 期, 第 72-94 页。 |

| [] |

刘斌、王乃嘉, 2016, “制造业投入服务化与企业出口的二元边际——基于中国微观企业数据的经验研究”, 《中国工业经济》, 第 9 期, 第 59-74 页。 |

| [] |

刘灿雷、高超, 2021, “教育、人力资本与创新——基于'量'与'质'的双重考察”, 《财贸经济》, 第 5 期, 第 110-126 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2021.05.008 |

| [] |

刘佳琪、孙浦阳, 2021, “数字产品进口如何有效促进企业创新——基于中国微观企业的经验分析”, 《国际贸易问题》, 第 8 期, 第 38-53 页。 |

| [] |

卢福财、徐远彬, 2019, “互联网对制造业劳动生产率的影响研究”, 《产业经济研究》, 第 4 期, 第 1-11 页。 |

| [] |

戚聿东、肖旭, 2020, “数字经济时代的企业管理变革”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 135-152 页。 |

| [] |

沈国兵、袁征宇, 2020, “企业互联网化对中国企业创新及出口的影响”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 33-48 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2020.01.013 |

| [] |

石大千、李格、刘建江, 2020, “信息化冲击、交易成本与企业TFP——基于国家智慧城市建设的自然实验”, 《财贸经济》, 第 3 期, 第 117-130 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2020.03.009 |

| [] |

石喜爱、李廉水、程中华、刘军, 2018, “'互联网+'对中国制造业价值链攀升的影响分析”, 《科学学研究》, 第 8 期, 第 1384-1394 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.08.006 |

| [] |

苏丹妮、盛斌、邵朝对, 2018, “产业集聚与企业出口产品质量升级”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 117-135 页。 |

| [] |

隋岩, 2018, “群体传播时代: 信息生产方式的变革与影响”, 《中国社会科学》, 第 11 期, 第 114-205 页。 |

| [] |

汪芳、石鑫、赵玉林, 2020, “'互联网+'战略、企业异质性与研发投入”, 《研究与发展管理》, 第 4 期, 第 124-135 页。 |

| [] |

王金杰、郭树龙、张龙鹏, 2018, “互联网对企业创新绩效的影响及其机制研究——基于开放式创新的解释”, 《南开经济研究》, 第 6 期, 第 170-190 页。 |

| [] |

王欣、朱虹、姜帝、夏少昂、肖春曲, 2021, “人工智能产品'协助者'与'替代者'形象对消费者评价的影响”, 《南开管理评论》, 第 6 期, 第 39-49 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2021.06.005 |

| [] |

吴超鹏、唐菂, 2016, “知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 125-139 页。 |

| [] |

肖利平, 2018, “'互联网+'提升了我国装备制造业的全要素生产率吗”, 《经济学家》, 第 12 期, 第 38-46 页。 |

| [] |

谢申祥、范鹏飞、郭丽娟, 2021, “互联网对企业生存风险的影响与异质性分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 3 期, 第 140-159 页。 |

| [] |

徐莹莹、许家云, 2020, “国有企业改制会影响企业市场存活吗?”, 《经济科学》, 第 3 期, 第 86-98 页。 |

| [] |

杨德明、毕建琴, 2019, “'互联网+'、企业家对外投资与公司估值”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 136-153 页。 |

| [] |

余泳泽、刘凤娟、庄海涛, 2021, “互联网发展与技术创新: 专利生产、更新与引用视角”, 《科研管理》, 第 6 期, 第 41-48 页。 |

| [] |

袁航、朱承亮, 2020, “智慧城市是否加速了城市创新?”, 《中国软科学》, 第 12 期, 第 75-83 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2020.12.008 |

| [] |

袁建国、后青松、程晨, 2015, “企业政治资源的诅咒效应——基于政治关联与企业技术创新的考察”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 139-155 页。 |

| [] |

湛泳、徐乐, 2017, “'互联网+'下的包容性金融与家庭创业决策”, 《财经研究》, 第 9 期, 第 62-75 页。 |

| [] |

张勋、杨桐、汪晨、万广华, 2020, “数字金融发展与居民消费增长: 理论与中国实践”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 48-63 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.11.005 |

| [] |

赵春明、李震、李宏兵、彭刚, 2020, “机器换人: 工业机器人使用与区域劳动力市场调整”, 《北京师范大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 113-127 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-0209.2020.06.011 |

| [] |

赵振, 2015, “'互联网+'跨界经营: 创造性破坏视角”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 146-160 页。 |

| [] |

周宇、惠宁、陈锦强, 2021, “互联网促进高技术产业创新效率提升研究”, 《北京工业大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 102-115 页。 |

| [] |

诸竹君、黄先海、余骁, 2018, “进口中间品质量、自主创新与企业出口国内增加值率”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 116-134 页。 |

| [] |

Acemoglu D., Restrepo P., 2020, "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets". Journal of Political Economy, 128(6), 2188–2244.

DOI:10.1086/705716 |

| [] |

Allam Z., Dhunny Z. A., 2019, "On Big Data, Artificial Intelligence and Smart Cities". Cities, 89, 80–91.

DOI:10.1016/j.cities.2019.01.032 |

| [] |

Baik J., Liu Z., 2019, "Multipoint Distribution of Periodic TASEP". Journal of the American Mathematical Society, 32(3), 609–674.

DOI:10.1090/jams/915 |

| [] |

Bertschek I., 1995, "Product and Process Innovation as a Response to Increasing Imports and Foreign Direct Investment". Journal of Industrial Economics, 43(4), 341–357.

DOI:10.2307/2950548 |

| [] |

Bresciani S., Ciampi F., Meli F., Ferraris A., 2021, "Using Big Data for Co-Innovation Processes: Mapping the Field of Data-Driven Innovation, Proposing Theoretical Developments and Providing a Research Agenda". International Journal of Information Management, 60, 102347.

DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2021.102347 |

| [] |

Hansen E. B., Bøgh S., 2021, "Artificial Intelligence and Internet of Things in Small and Medium-Sized Enterprises: A Survey". Journal of Manufacturing Systems, 58, 362–372.

DOI:10.1016/j.jmsy.2020.08.009 |

| [] |

Jaimovich N., Floetotto M., 2008, "Firm Dynamics, Markup Variations, and the Business Cycle". Journal of Monetary Economics, 55(7), 1238–1252.

DOI:10.1016/j.jmoneco.2008.08.008 |

| [] |

Leite E., 2022, "Innovation Networks for Social Impact: An Empirical Study on Multi-Actor Collaboration in Projects for Smart Cities". Journal of Business Research, 139, 325–337.

DOI:10.1016/j.jbusres.2021.09.072 |

| [] |

Levine S. S., Prietula M. J., 2014, "Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance". Organization Science, 25(5), 1414–1433.

DOI:10.1287/orsc.2013.0872 |

| [] |

Lin H., Lin E. S., 2010, "FDI, Trade, and Product Innovation: Theory and Evidence". Southern Economic Journal, 77(2), 434–464.

DOI:10.4284/sej.2010.77.2.434 |

| [] |

Paunov C., Rollo V., 2016, "Has the Internet Fostered Inclusive Innovation in the Developing World?". World Development, 78, 587–609.

DOI:10.1016/j.worlddev.2015.10.029 |

| [] |

Prieger J. E., 2003, "The Supply Side of the Digital Divide: Is There Equal Availability in the Broadband Internet Access Market?". Economic Inquiry, 41(2), 346–363.

DOI:10.1093/ei/cbg013 |

| [] |

Wu J., Wu Z., Si S., 2016, "The Influences of Internet-Based Collaboration and Intimate Interactions in Buyer-Supplier Relationship on Product Innovation". Journal of Business Research, 69(9), 3780–3787.

DOI:10.1016/j.jbusres.2015.12.070 |

| [] |

Wooldridge J. M., 2010, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: MIT Press.

|

| [] |

Yu G. J., Hong K. H., 2016, "Patents and R&D Expenditure in Explaining Stock Price Movements". Finance Research Letters, 19, 197–203.

DOI:10.1016/j.frl.2016.07.012 |

| [] |

Zheng J. H., Zhang R., Chen Y. W., 2021, "Digital Transformation: Reshaping China's Development Landscape". China Economist, 16(3), 2–23.

|

| [] |

Zhong W., Jiang T., 2021, "Can Internet Finance Alleviate the Exclusiveness of Traditional Finance? Evidence from Chinese P2P Lending Markets". Finance Research Letters, 40, 101731.

DOI:10.1016/j.frl.2020.101731 |