改革开放四十多年以来,我国居民家庭财富水平大幅增长,但随之而来的是财富分布日益集中。根据Piketty et al.(2019)的研究,截至到2015年,我国最富有的前10%人口占有了67.4%的财富份额,处于中间的40%人口和处于底部的50%人口仅仅占有26.2%和6.4%的财富份额,国民总财富与总收入比率从1978年的350%增长到2015年的近700%。托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)在《21世纪资本论》中指出,资本收益率在历史上长期大于经济增长率,而家庭越为富有的阶层,收入中利润、利息、红利等资本性收入的比例就越大,从而导致了全球范围内财富分布日益集中(Piketty,2014)。在扎实推动共同富裕的历史阶段,如何让更广大人民群众获得资本性收入,在提升财富总体水平的基础上缓解财富不平等,这已经成为新时代亟需回答的问题,也是缓解我国当前主要矛盾的重要抓手。

诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·希勒(Robert J Shiller)在《金融与好的社会》中指出:“创造并推行金融创新是应对经济不平等的最佳策略”,“最重要的是对金融体系进行扩大化、民主化和人性化的改造,直到未来某一天各类金融机构在普通民众的生活中更常见,影响更积极”(Shiller,2013)。近年来,数字金融依托于大数据、云计算等数字技术,对支付、融资和投资等传统金融业务模式进行了创新,相较于传统金融,数字金融在提高金融服务效率、降低金融服务成本、促进金融资源配置等方面展现出了巨大的优势(吴雨等,2022)。中国是全球范围内数字金融发展最为迅速的国家(王靖一、黄益平,2019),数字金融的蓬勃发展对广大人民群众的生活产生了广泛而深远的影响,特别是使被排斥在传统金融体系之外的群体享受到了正规金融服务(尹志超、张号栋,2018;杨波等,2020),已有研究发现数字金融对居民家庭创业和风险金融资产配置起到了显著作用(尹志超等,2019;张勋等,2019;周雨晴、何广文,2020;廖婧琳、周利,2020; 陈宸等, 2022),那么,在此基础上数字金融是否有助于提高家庭财富水平、缓解财富不平等?在已有文献的基础上,本文致力于规范评估数字金融对家庭财富的影响,可能的创新和贡献在于:

第一,相比以往研究数字金融影响家庭财富的文献,本文的创新在于:首先,本文在Piketty(2014)研究的基础上,从资本性收入的角度出发,验证了创业和风险资产配置两条影响路径,并在影响机制分析中考虑了内生性问题的影响;其次,以往文献使用省级宏观数字金融发展指数与微观调查数据相匹配进行研究,本文首次根据微观调查数据中每个家庭的数字金融使用情况,细致地剖析了不同特征家庭使用数字金融所产生的异质性影响。以上两方面使得本文的研究发现更加可靠、政策启示更具参考价值。

第二,数字金融与经济不平等的已有研究主要聚焦于收入不平等(张勋等,2019;周利等,2020;张呈磊等,2021),鲜有涉及财富不平等。相比收入不平等,财富不平等更具有研究价值,主要体现在以下两方面:首先,张春安、唐杰(2004)通过研究不平等对经济增长的影响发现,收入不平等短期内会对经济增长起到的正面作用,长期内会转化为财富不平等,从而拖累经济增长;其次,相比收入,家庭财富包含了资产和负债两方面详细的家庭金融信息,有利于更细致地剖析造成贫富差距的原因(陈彦斌,2008)。本文首次基于微观调查数据中数字金融使用的详细情况,从财富积累的角度,探讨了数字金融对财富不平等的影响,丰富了数字金融影响经济不平等的研究。

第三,财富不平等的相关研究主要立足于财富积累的角度、围绕家庭财富的影响因素展开,资本性收入(Piketty,2014)、经济素养(Lusardi and Mitchell, 2007)、通货膨胀(陈彦斌等,2013)、储蓄率(Saez and Zucman, 2016)、财务杠杆(吴卫星等,2016)等都是经典的影响因素。相比研究财富不平等的已有文献,本文在共同富裕视角下,兼顾总体财富水平和财富不平等两个维度,首先探究了数字金融对家庭财富总体水平的影响,然后根据数字金融的普惠特性探讨了对财富不平等的影响,从而为实现共同富裕提供了可行路径。

本文余下部分安排如下:第二部分进行理论分析,并提出研究假说;第三部分介绍数据来源和实证策略;第四部分报告基准回归结果,并进行内生性分析和稳健性检验;第五部分探究数字金融促进家庭财富积累的内在机制;第六部分通过异质性分析探讨数字金融对财富不平等的影响;第七部分报告得出的结论与政策启示。

二、理论分析和研究假说数字金融泛指传统金融机构与互联网公司利用数字技术提供的融资、支付、投资和其他新型金融服务(黄益平、黄卓,2018)。北大数字金融研究中心与蚂蚁科技集团基于支付宝账户数据构建了北京大学数字普惠金融指数,该指数从覆盖广度、使用深度和数字化程度三个维度来衡量数字金融发展程度。众多学者在此基础上探讨数字金融发展对微观家庭经济状况的影响。孙继国等(2020)发现数字金融发展通过促进居民创业、缓解信贷约束和化解农业风险来减缓相对贫困。方观富、许嘉怡(2020)发现数字金融发展显著促进了居民就业,并提高了就业者的工作收入。尹志超等(2021)发现数字金融发展显著提升了家庭部门的就业率,创业型自雇佣是数字金融提升就业率的重要渠道。

此外,部分学者基于微观调查数据探讨了数字金融使用对家庭经济状况的影响。尹志超等(2019)发现移动支付使用显著提高了家庭创业的概率和工商业项目的经营绩效,并且对创业成本高和受到信贷约束的家庭创业活动促进作用更大。何婧、李庆海(2019)发现数字金融使用通过缓解融资约束和信贷约束显著促进了农户的创业行为,并提高了农户的创业绩效。总体而言,数字金融对微观家庭经济状况产生了积极的影响;由此,我们提出假说H1:

H1:数字金融能够促进家庭财富积累。

家庭财富的一部分可以看作是收入中未被消耗而积累下来的部分,但是,通过生产、劳动以及所有权的变化导致收入机会变化而产生的“收入创造”不能完全等同于“财富积累”,由于不同的消费行为或投资策略,高收入者并不会自动转化为有钱者(何晓斌、夏凡,2012),根据2017年中国家庭金融调查(CHFS)数据,家庭收入与资产的线性相关系数约为0.4。合理有效的资产结构是家庭财富积累的重要保障,吴雨等(2016)发现较高金融知识的家庭会配置更大比例的金融资产,尤其是风险金融资产,从而有利于家庭财富积累。中国家庭资产分布较为单一,主要以住房为代表的非金融资产为主(甘犁等,2013),与欧美发达国家的家庭相比,我国居民家庭住房拥有率较高,而风险金融市场参与率较低、风险金融资产占比较低(吴卫星、吕学梁,2013),家庭配置风险金融资产有利于获得改善资产结构、资本性收入。

资产配置不只是在“存量”的基础上进行结构上的优化,还会受到“流量”的约束。Maslow(1954)基于人类动机提出了需求层次理论,认为人类不同的需求呈现阶梯形的结构特征,只有较低层次的需求在全部或部分满足之后,才会追求更高层次的需求。家庭的金融需求也呈现出一定的结构特征,利润等资本性收入有利于家庭提高金融需求层次。周弘等(2017)发现我国居民家庭金融需求结构具有一定的门限效应,随着工资以外收入的提高,金融需求会由交易性需求向资产保值、增值的需求发展。工资收入占比较大的家庭有较强的流动性需求,流动性资产占比的提高会提升家庭的平均消费倾向(贺洋、臧旭恒,2016),这显然不利于家庭财富的积累。在自我雇佣的家庭中,家庭生产性固定资产表现出明显的“财富效应”,主要作用机制是降低了家庭预防性储蓄动机并缓解了家庭流动性约束(李涛、陈斌开,2014),从而有利于家庭将“流量”进行投资。

家庭财富积累有赖于获得资本性收入,创业和配置风险金融资产是家庭获得资本性收入的重要渠道。数字金融影响家庭创业方面,张林、温涛(2020)发现数字金融既能直接促进居民创业, 又能通过带动居民收入增长和服务业发展促进居民创业;张正平、黄帆帆(2021)发现数字金融发展对农村劳动力自我雇佣、成为个体经营者具有显著的正向作用。数字金融影响家庭配置风险金融资产方面,周雨晴、何广文(2020)发现数字金融通过缓解金融排斥,进而促进了农户金融市场的参与和风险金融资产配置的比例;廖婧琳、周利(2020)发现数字金融发展通过提高金融服务水平和减少金融约束提高了家庭参与风险金融市场的概率。并且,根据吴卫星等(2015)的研究,影响居民家庭参与风险资产市场的因素也会显著影响家庭投资组合的有效性,吴雨等(2021)发现数字金融发展通过增加投资便利性、促进金融信息获取和提升风险承担水平等渠道显著提高了家庭金融资产组合有效性。综上所述,我们提出假说H2和H3:

H2:数字金融通过影响家庭创业,促进了家庭财富的积累。

H3:数字金融通过影响家庭配置风险金融资产,促进了家庭财富的积累。

数字金融是发展普惠金融的一种方式,因此也称数字普惠金融。数字普惠金融的核心价值是可以帮助我们在越来越宽广的社会阶层中广泛分配财富(Shiller,2013)。学术界也存在一种担忧:数字金融存在“马太效应”,表现为富人比穷人更有效地利用了数字金融,从而使得富人越富、穷人越穷。王修华、赵亚雄(2020)通过分析贫困户和非贫困户利用数字金融效率的异质性,发现数字金融发展存在“马太效应”,加剧了收入的不平等。此外,“精英俘获效应”也可能存在,表现为在创造财富方面处于优势地位的人更加充分利用了数字金融。

在不同收入、教育程度群体以及城乡、东西部地区之间存在的“数字鸿沟”影响之下,富人以及其他优势群体更有可能使用数字金融,但是,相比穷人以及其他弱势群体,使用数字金融所获得的收益未必更大。诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森(Amartya Sen)在《作为自由的发展》中指出, 贫困是指对人类基本能力和权利的剥夺,而不仅仅是收入低下(Sen,1999)。财富的不平等不只是经济上的不平等,根本上是人类基本能力和权利的不平等。数字金融旨在缓解创造财富的能力和权利的不平等,主要体现在以下两个方面。

第一,数字金融的普惠性质不等同于优惠,而是致力于以可负担的成本提供包容性的金融服务。比如,“借呗”是蚂蚁科技集团的一个数字化无抵押的短期消费信贷产品,截至2020年6月30日止12个月期间,借呗大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下①,年化利率约14.6%,远超过一般银行提供的无抵押信用贷款。对于有着可观资产和收入的富人以及其他优势群体,能够获得丰富的金融服务以及较低的贷款利率,使用数字信贷的可能性相对较小,而对于金融排斥更强的穷人和其他弱势群体而言,使用数字信贷虽然承受更高的利率,但在更大程度上缓解了信贷约束,起到了“雪中送炭”的作用。张勋等(2019)发现数字金融发展更加有助于农村居民而不是城镇居民创业,造成这种结果的可能是数字金融主要帮助农村居民突破创业的资金门槛,而大部分城镇居民已经享有广泛的金融信息和服务,能够获取创业资金。

① 资料来源:《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》,https://www.cicc.com/api/upload/uploadService/dowloadEx?fileId=48123&tenantId=123889。

第二,数字金融不等同于“贷款金融”,还具有理财、保险等功能。根据Anderson(2006)提出的长尾理论,满足主流市场以外广泛个性化需求的利基产品如果储存、分发成本足够低,那么占据的市场份额能够达到甚至超过主流产品市场份额。借助数字技术,数字金融能够触达广阔的用户群体、精确地洞察客户需求、降低信息不对称和交易成本。最优的发展战略必然能发挥其最大优势,那么,数字金融公司必然会致力于满足庞大的小微群体的金融需求。实际情况与理论是相一致的,比如,蚂蚁科技集团的理财科技平台以“面向广大消费者提供透明、个性化、简单易懂、低投资门槛的理财方式”服务理财需求,所推出的“余额宝”是中国普及最广的数字理财产品,能够实时赎回,并且投资门槛低至一元,在最大限度上实现了普惠。综上所述,相较于已经享有丰富金融服务的富人及其他优势群体,数字理财、保险等服务更大程度上缓解了穷人以及其他弱势群体的金融排斥。

总体而言,如果数字金融天然具有创富包容性,即有利于创富能力和权利的平等化,那么,数字金融应该能够对穷人以及其他弱势群体创造财富产生更大的边际影响。由此,我们提假说H4:

H4:数字金融能够对财富规模较小以及在创造财富方面处于弱势地位的家庭创造财富产生更大的促进作用。

三、实证策略与数据来源 (一) 数据来源和说明本研究使用的数据来自西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心2017年在全国范围内开展的第四轮“中国家庭金融调查”项目(CHFS)。样本覆盖了除西藏、新疆以及港澳台以外的全国29个省(自治区、直辖市),355个县(区、县级市),1428个村(居)委会,样本规模为40011户,包括各个家庭资产与负债、收入与支出、保险与保障、家庭人口特征和就业等各方面详细信息。中国家庭金融调查详细包括了家庭各项金融资产和非金融资产数据,以及数字金融使用情况,这为本研究的开展提供了基础性支持。在数据处理中,由于净资产存在负值、零值的情况,无法取自然对数,故剔除了净资产为负的样本,并对所有净资产观测值加一,此外,还剔除了户主年龄16岁以下和80岁以上以及其他存在缺失值的家庭样本。特别说明的是,中国家庭金融调查在2017年的问卷中只询问新访户关于户主政治面貌与风险偏好的问题,本文亦认为户主政治面貌和风险偏好在短时间内不易发生变化,因此,本文中追访户户主政治面貌和风险偏好为2015年的调查情况。经过数据处理,最终获得有效样本36612户。

(二) 实证模型设定本文采用最小二乘法来估计数字金融对家庭财富的影响,计量模型设定如下:

| $Ln\left({Wealt{h_i}} \right) = \alpha + {\beta _1}D{F_i} + {\beta _i}{X_i} + {\varepsilon _i}$ | (1) |

其中,Wealth为家庭财富,DFi为第i个家庭是否使用数字金融的虚拟变量,Xi为第i个家庭的控制变量,εi为残差项。系数β1表示数字金融对家庭财富的影响,是本文关注的核心参数。

被解释变量为家庭财富,本文参考Morissette and Zhang(2006)的做法,使用家庭净资产衡量家庭财富,等于家庭资产减负债。家庭资产包括金融资产和非金融资产两大类,其中金融资产又包括无风险金融资产和风险金融资产。无风险金融资产主要包括现金、活期存款、定期存款、政府债券、股票账户余额和社会保障账户余额等。风险金融资产主要包括股票、基金、企业债券、金融理财产品、金融衍生品、外汇、黄金等。观测值中,城市居民家庭净资产均值为1458921元,农村居民家庭净资产均值为372553.2元,东部居民家庭净资产均值为1525431元,中部居民家庭净资产均值为600162.7元,西部居民家庭净资产均值为553149.1元。

关于核心解释变量的设置,本文参考何婧、李庆海(2019)的做法,同时根据CHFS调查问卷设置,若在问题“您和您家人在购物时(包括网购),一般会使用下列哪些支付方式?”中选择回答“通过电脑支付(包括网银、支付宝等等)”、“通过手机、pad等移动终端支付(包括支付宝APP、微信支付、手机银行、Apple pay等)”或持有的互联网理财产品余额大于0,则数字金融使用虚拟变量取值为1,否则取值为0。全部样本中有31.8%的家庭使用数字金融,其中使用数字支付的家庭占比为30.11%,使用数字理财的家庭占比为10.92%。

控制变量方面,本文参考已有文献并根据调查问卷内容,设置以下几方面的控制变量:第一,户主层面本文控制了性别、年龄、年龄的平方项、受教育年限、婚姻、健康程度、政治面貌、风险偏好和风险中性;第二,家庭层面控制了劳动力数量、劳动力平均教育年限。第三,由于地区之间的发展不平衡,我们在地区层面控制了家庭处于农村、东部和中部地区,以及所在省份GDP。表 1给出了变量定义的说明。

| 表 1 变量定义和描述性统计 |

计量模型(1)的设定可能存在遗漏变量、反向因果等内生性问题。个人接受新鲜事物的程度、对金融创新的信任程度等不可观测因素会影响到数字金融使用情况,数字金融使用与家庭财富之间也可能存在的逆向因果问题:较为富裕的家庭消费能力更强,支付场景也更多,更有可能使用数字支付;较为富裕的家庭也有更强的投资能力和分散投资的需求,更有可能购买数字理财产品。为了能够更准确地识别因果关系,本文在尽可能多地控制变量的基础上,使用工具变量法解决可能存在的内生性问题,本文参考已有文献(尹志超等,2019;尹志超、张栋浩,2020)的做法,选取“是否使用智能手机和区县其他家庭数字金融使用均值的乘积”作为工具变量,记作“智能手机×区县均值”,该工具变量意味着,家庭拥有使用数字金融的工具且所在区县家庭使用数字金融的比例更大时,该家庭使用数字金融的可能性就越大。

两个工具变量显然满足相关性要求。首先,使用数字金融必须具备连接互联网的硬件设备,之所以选择智能手机而非其他硬件设备,是因为智能手机的相关性更强,截至2017年6月,网民使用手机上网、台式电脑、笔记本电脑和平板电脑上网的比例分别为96.3%、55.0%、36.5%和28.7%①。其次,金融科技公司会利用社交网络发展客户,家庭数字金融使用情况会受到同一区县其他家庭的影响。因此,这两个工具变量和数字金融使用紧密相关。在此基础上,我们考虑到如果不使用硬件设备将无法受到区县其他家庭使用数字金融的影响,所以进一步构建“智能手机×区县均值”作为工具变量。

① 资料来源:《第40次中国互联网络发展状况统计报告》,http://www.cac.gov.cn/2017-08/04/c_1121427728.htm。

关于工具变量的外生性方面。首先,虽然智能手机的档次和家庭财富高度相关,但智能手机的价格下限和非智能手机相差无几,在2017年,几百元就可以买到智能手机,比如小米科技有限责任公司推出的销量超过两千万台的“红米Note4X”②,因此是否使用智能手机和家庭财富水平相关性很小,外生性近似满足。另外,使用智能手机可能会通过一些遗漏变量影响家庭财富,特别是户主年龄、受教育程度,以及家庭所在地区等,我们在控制变量中尽量考虑到了这些与工具变量以及被解释变量都相关的变量,使得工具变量更加外生。其次,家庭财富和该区县其他家庭数字金融使用均值无关,但都与当地经济发展水平有关,我们在控制变量中控制了省份GDP,考虑了经济发展水平的影响之后,工具变量更加满足外生性要求。总而言之,两个工具变量能够满足外生性要求。

② 资料来源:小米商城-红米Note4X,http://www.mi.com/redminote4x。

四、数字金融与家庭财富积累:实证分析在这一部分,我们将通过实证分析来验证数字金融对家庭财富的积极影响。首先是通过控制不同层面控制变量的基准回归来得到稳健的估计结果,然后使用工具变量法克服内生性问题对估计结果的影响,最后使用替换解释变量和被解释变量的方法进行稳健性检验。

(一) 基准回归表 2报告是数字金融使用对家庭财富的线性最小二乘(OLS)回归结果。第(1)列报告的是只加入数字金融使用进行回归的结果,结果显示数字金融使用在1%的水平上显著促进了家庭财富的积累,回归系数为1.382。第(2)列报告的是加入了户主层面的控制变量之后的回归结果,户主层面控制了年龄、年龄平方、男性、受教育年限、健康程度、婚姻、政治面貌、风险偏好和风险中性,数字金融使用对家庭财富的促进效应仍然在1%水平上显著,系数为0.917。在第(3)列中报告的是加入了家庭层面的控制变量之后的回归结果,家庭层面控制了家庭劳动力数量和家庭劳动力平均教育年限,数字金融使用的回归系数为0.868,仍然在1%水平上显著。最后,为了排除地区特征对估计结果的影响,我们进一步控制了农村、东部和中部地区,以及所在省份GDP,在第(4)列中可以看到数字金融使用仍然在1%水平上对家庭财富积累显著起着积极作用,回归系数为0.704。总的来说,在依次加入各个层面的控制变量后,数字金融使用对家庭财富的促进作用始终保持在1%的显著性水平上,说明数字金融使用确实有利于家庭财富积累。

| 表 2 基准回归 |

从第(4)列的控制变量来看,年龄显著为正而年龄平方显著为负,说明户主年龄可能对家庭财富有倒“U”型影响,这与李实等(2000)得出的结论有所不同;户主层面的其他控制变量除男性以外,受教育年限、健康程度、婚姻、政治面貌、风险偏好和风险中性均对家庭财富有着显著的正向影响;家庭层面的劳动力数量、劳动力平均教育年限也都对家庭财富起着显著的积极作用;从地区层面的控制变量来看,农村的回归系数显著为负,说明我国居民家庭财富分布存在着显著的城乡分割,东部的回归系数显著为正而中部并不显著,以及省份GDP显著为正,说明我国地区之间不平衡的发展造成了显著的家庭财富不平等。

(二) 内生性分析表 3报告的是我们使用工具变量进行回归得出的结果。第(1)列报告的是2SLS回归的第一阶段回归结果,结果显示工具变量与数字金融使用在1%水平上显著正相关。对工具变量的检验结果显示:DWH检验的P值为0,说明确实存在内生性问题需要解决;考虑异方差的第一阶段F统计量为1795.27,表明工具变量满足相关性要求;KP rk LM统计量的P值为0,强烈拒绝了不可识别的原假设。总体而言,各方面的检验结果联合说明了工具变量的选取是合适的。第(2)列报告的是第二阶段回归结果,结果显示,回归系数依然是在1%水平上正向显著的,说明数字金融使用对家庭财富积累的促进作用是非常稳健的。回归系数相比基准回归有所扩大但扩大倍数不大,这说明基准回归由于受到内生性问题的影响,低估了数字金融使用对家庭财富积累的影响,同时也说明数字金融的测量误差程度较低。从经济意义方面来说,数字金融使用每变动一个标准差,家庭财富规模将扩大3.92%。

| 表 3 工具变量法估计结果(2SLS) |

本部分将采用替换解释变量和替换被解释变量两种方式进行稳健性检验,为上文所得出结论的可靠性提供更多证据。

1. 替换解释变量北京大学数字普惠金融指数包括覆盖广度、使用深度和数字化程度三个一级子指数,其中覆盖广度以支付宝账户覆盖率来衡量,因此,宏观数字金融发展程度可以在一定程度上代表微观家庭数字金融使用情况。在这一部分,我们首先使用数字普惠金融总指数衡量数字金融发展程度,从总体上估计数字金融发展对家庭财富的影响,进一步地,使用覆盖广度子指数进行更为严格的检验。同时,为了避免可能出现的内生问题,我们使用滞后一期的2016年北京大学数字普惠金融指数省级数据与2017年CHFS家庭数据相匹配,以及使用距离工具变量进行回归,使得估计结果更加可靠。

内生性问题依然可能存在。首先,上文所介绍的遗漏变量可能会影响家庭是否使用数字金融。此外,某个省份的家庭更富裕和数字金融发展程度更高,可能都是由该省份经济发展水平较高所导致的。鉴于此,我们参考张勋等(2020)的做法,选取“家庭所在省份的省会与杭州的距离”作为工具变量进行回归,记作“省份与杭州的距离”。相关性方面,杭州作为蚂蚁科技集团所在地,数字金融发展程度相对较高,距离杭州越近,数字金融发展程度一般就越高,因此,工具变量和数字金融发展是相关的。外生性方面,省会与杭州的距离与某个家庭其他特征无关,但距离杭州越远,越可能处于经济发展水平较低的中西部地区,所以,工具变量和家庭财富水平都与该省的经济发展水平有关,我们在控制变量中控制了省份GDP,考虑了各省经济发展水平的影响之后,工具变量更加满足外生性要求。

表 4第(1)、(3)列报告的是2SLS回归的第一阶段回归结果,工具变量与数字金融发展、覆盖广度显著负相关。对工具变量的检验结果显示:DWH检验的P值均为0,说明数字金融发展和覆盖广度是内生变量;考虑异方差的第一阶段F统计量分别为325.73和57.408,表明工具变量满足相关性要求;KP rk LM统计量的P值均为0,强烈拒绝了不可识别的原假设。总体而言,各方面的检验结果联合说明了工具变量的选取是合适的。第(2)、(4)列报告的是第二阶段回归结果,数字金融发展和覆盖广度在1%水平上显著地对家庭财富起着积极作用。总的来说,通过替换解释变量进行稳健性检验得出的结论与基准回归一致。

| 表 4 稳健性检验:替换解释变量(2SLS) |

衡量一个家庭的财富水平,不仅要考虑净资产的多寡,还要考虑家庭规模和劳动力数量。家庭规模大意味着在同样财富规模的情况下,家庭财富对每个家庭成员发展和福利的促进作用相对较小,劳动力数量多则意味着在假定劳动力拥有同样创富能力的情况下,家庭创富能力更强。因此,在这一小节中,我们分别使用家庭人均财富和家庭劳动力人均财富来衡量家庭财富。从表 5第(1)、(2)列报告的2SLS回归结果可以看出,数字金融对家庭人均财富和家庭劳动力人均财富具有显著的积极影响。通过替换被解释变量进行稳健性检验表明,基准回归所得出的结论是可靠的。

| 表 5 稳健性检验:替换被解释变量(2SLS) |

基准回归表明数字金融能够促进家庭财富积累,接下来,本文将进一步探究数字金融影响家庭财富的机制。

(一) 创业根据理论分析,数字金融之所以能够促进家庭财富积累,其中之一的可能性是数字金融促进了创业,增加了创业家庭的经营性收入,从而促进了家庭财富积累。在这一部分,我们分别验证了数字金融对创业的促进作用和创业对家庭财富积累的促进作用。根据CHFS调查问卷,我们以家庭是否从事工商业经营衡量是否创业,工商业经营包括持续经营和新创经营,其中,持续经营是指在2017年以前就开始从事工商业经营,新创经营是指在2017年刚开始从事工商业经营。表 6第(1)列报告的是数字金融对工商业经营的Probit回归结果,回归系数在1%水平上正向显著,说明数字金融显著促进了家庭创业。考虑到创业行为往往需要信贷资金的支持,创业者在商业行为中也会有频繁的资金往来,所以,创业者相比非创业者更有可能使用数字金融。为了排除可能存在的内生性问题对估计结果的影响,采用工具变量“智能手机×区县均值”进行IVprobit回归。第(2)列报告的是IVprobit回归结果,结果仍然在1%的置信水平上显著,说明估计结果是非常可靠的。第(3)至(5)列报告的是创业对家庭财富的OLS回归结果,结果表明,创业能够显著促进家庭财富积累。总的来说,实证结果表明,数字金融通过促进家庭创业对家庭财富积累产生了积极作用。

| 表 6 影响机制分析:创业 |

参与风险金融市场是进行风险金融资产配置的开端,而风险金融市场参与深度则影响了资产结构。我们采用拥有风险金融资产来定义家庭参与了风险金融市场,为了避免内生性问题,风险金融资产中没有加入互联网理财,风险金融市场参与深度则采用不包括互联网理财的风险金融资产占总金融资产的比例来衡量。由于风险金融市场参与和风险金融市场参与深度都存在着明显的截断特征,我们使用Tobit回归来估计数字金融对家庭资产配置的影响。表 7第(1)、(3)列报告的是Tobit回归结果,数字金融对家庭风险金融市场参与和风险金融市场参与深度均在1%的置信水平上正向显著。由于参与风险金融市场的家庭相比没有参与风险金融市场的家庭,会有方便快捷交易风险金融产品的需求,所以他们更有可能使用数字金融。鉴于可能存在的反向因果问题,我们继续采用“智能手机×区县均值”工具变量进行IVtobit回归,以克服内生性问题对估计结果的影响。第(2)、(4)列报告的是IVtobit回归结果,结果显示风险金融市场参与和风险金融市场参与深度依然均在1%水平上正向显著的,其中,数字金融每变动一个标准差,家庭参与风险金融市场的概率将提高13.7%,家庭参与风险市场的深度将提高4.54%。以上实证结果说明,数字金融确实积极影响了风险家庭资产配置,表现在数字金融不仅提高了家庭参与风险金融市场的概率,而且提高了家庭风险金融市场参与的深度。第(5)、(6)列报告的是风险金融资产配置对家庭财富的OLS回归结果,结果表明,配置风险金融资产能够显著促进家庭财富积累。总的来说,实证结果表明,数字金融对家庭财富的影响,可以通过促进家庭配置风险金融资产实现传导。

| 表 7 影响机制分析:配置风险金融资产 |

为了验证财富规模较小的家庭使用数字金融产生的创富作用更大,本文采用Koenker and Bassett(1978)提出分位数回归模型(Quantile Regression)来研究数字金融对于不同财富规模家庭的异质性影响。计量模型设定如下:

| $Ln\left({Wealt{h_i}} \right) = \eta + {\gamma _1}D{F_i} + {\gamma _i}{X_i} + {\nu _i}$ | (2) |

| ${Q^\tau } = 0$ | (3) |

其中,Wealth为家庭财富,DF为第i个家庭的互联网使用情况,Xi为第i个家庭的控制变量,包括户主层面、家庭层面和地区层面的控制变量,νi为残差项,Qτ指残差ν的τ分位数。系数γ1衡量的是数字金融对家庭财富的影响。

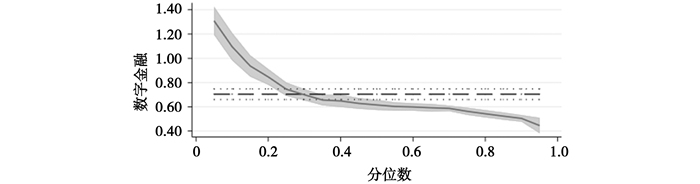

表 8报告的是自主抽样400次的分位数回归估计结果,估计结果显示数字金融在各分位点对家庭财富的边际影响都在1%的水平上显著,在0.1分位点、0.2分位点、0.3分位点、0.5分位点、0.7分位点、0.8分位点、0.9分位点的回归系数分别为1.096、0.846、0.699、0.649、0.615、0.599、0.587、0.543、0.505。Wald检验得到的F值为15.21,P值为0, 说明数字金融对各分位点家庭财富的边际影响显著不同。从图 1可以直观看出,数字金融对家庭财富的边际影响表现出随着财富规模增加而递减的规律,这说明财富规模较小的家庭使用数字金融产生了更大的创富作用。实证结果表明,数字金融能够在促进全体人民创造财富的基础上缓解财富不平等,从而有利于实现共同富裕。

| 表 8 异质性分析:数字金融是否存在“马太效应”? |

|

图 1 分位数回归系数的变化趋势 |

数字金融是专注于为弱势群体“雪中送炭”,还是更倾向于对优势群体进行“锦上添花”?我们通过构建数字金融使用与弱势群体家庭特征的交互项进行回归估计,来验证数字金融对弱势群体家庭有着更大的创富效应。基于基准回归估计结果,我们构建了数字金融使用与老年人(户主年龄为60岁及以上)、低教育程度(户主教育程度为初中及以下)、低收入(家庭人均收入低于全国人均可支配收入)、农业户口和农村五个变量的交互项。从表 9报告的第(1)至(5)回归结果中可以看出,除老年人对家庭财富的影响不显著以外,低教育程度、低收入、农业户口和农村都对家庭财富有着显著的负向影响,而数字金融使用与老年人、低教育程度、低收入、农业户口和农村的交互项均在1%水平上显著为正,这说明弱势群体家庭使用数字金融产生了更大的创富作用。实证结果表明,数字金融能够在宽广的社会阶层中广泛地分配财富,对弱势群体家庭起到了“雪中送炭”的作用。

| 表 9 异质性分析:数字金融是否存在“精英俘获效应”? |

现在,已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段(习近平, 2021)。本文使用2017年中国家庭金融调查(CHFS)数据,实证研究了数字金融对家庭财富积累、财富不平等的影响。主要结论是:(1)家庭使用数字金融能够显著促进财富的积累。(2)创业和配置风险金融资产是数字金融影响家庭财富积累的重要渠道。(3)财富规模越小的家庭,使用数字金融产生的创富作用越大,并且老年人、低教育程度、低收入水平、农业户口群体家庭和农村居民家庭使用数字金融能够产生更大的创富作用。总的来说,财富是富裕的题中之义,数字金融能够在促进全体家庭财富积累的同时,缓解财富的不平等,从而有利于实现共同富裕。本文得出了以下政策启示:

第一,进一步挖掘数字金融业务潜力。创业和资产配置是数字金融影响家庭财富的重要渠道,数字金融的支付业务、信贷业务和信用业务与家庭创业紧密相关,货币基金业务、保险业务和投资业务更是直接影响资产结构,应进一步挖掘数字金融支付业务、货币基金业务、信贷业务、保险业务、投资业务和信用业务的潜力,鼓励家庭进行创业和风险金融资产配置,提高数字金融影响共同富裕的效率。

第二,注重投资者教育。要想挖掘数字金融各项业务的深度,必须注重对投资者进行金融教育、提高投资者的金融知识,特别是针对老年人、低教育程度等群体开展基本数字金融使用能力培训,否则,只注重开发业务而不注重投资者教育将会因“知识鸿沟”产生“精英俘获效应”和“马太效应”,从而背离数字金融的普惠发展方向。

第三,对农村、西部等落后地区的“5G”(第五代移动通信技术)基础设施建设进行财政补贴。数字金融的发展很大程度上依托于信息技术发展,目前,“5G”技术(第五代移动通信技术)方兴未艾,高速率、低时延、大连接的信息传输意味着互联网使用的广度和深度将得到质的提升,数字金融也将相应创新出更多的业务模式。在共同富裕的视角下,“5G”技术的发展应注重发展成果共享,否则,基础设施的不平等将会加剧地区之间的“数字鸿沟”,进而加剧财富的不平等。

| [] |

陈宸、方芳、张乐, 2022, “数字普惠金融、收入水平与家庭负债”, 《经济经纬》, 第 1 期, 第 127-137 页。 |

| [] |

陈彦斌, 2008, “中国城乡财富分布的比较分析”, 《金融研究》, 第 12 期, 第 87-100 页。 |

| [] |

陈彦斌、陈伟泽、陈军、邱哲圣, 2013, “中国通货膨胀对财产不平等的影响”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 4-15+130 页。 |

| [] |

方观富、许嘉怡, 2020, “数字普惠金融促进居民就业吗——来自中国家庭跟踪调查的证据”, 《金融经济学研究》, 第 2 期, 第 75-86 页。 |

| [] |

甘犁、尹志超、贾男、徐舒、马双, 2013, “中国家庭资产状况及住房需求分析”, 《金融研究》, 第 4 期, 第 1-14 页。 |

| [] |

黄益平、黄卓, 2018, “中国的数字金融发展: 现在与未来”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1489-1502 页。 |

| [] |

何婧、李庆海, 2019, “数字金融使用与农户创业行为”, 《中国农村经济》, 第 1 期, 第 112-126 页。 |

| [] |

何晓斌、夏凡, 2012, “中国体制转型与城镇居民家庭财富分配差距——一个资产转换的视角”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 28-40+119 页。 |

| [] |

贺洋、臧旭恒, 2016, “家庭资产结构与消费倾向: 基于CFPS数据的研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 75-94 页。 |

| [] |

李涛、陈斌开, 2014, “家庭固定资产、财富效应与居民消费: 来自中国城镇家庭的经验证据”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 62-75 页。 |

| [] |

李实、魏众、古斯塔夫森·B, 2000, “中国城镇居民的财产分配”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 16-23+79 页。 |

| [] |

廖婧琳、周利, 2020, “数字普惠金融、受教育水平与家庭风险金融资产投资”, 《现代经济探讨》, 第 1 期, 第 42-53 页。 |

| [] |

罗志恒、杨新、万赫, 2022, “共同富裕的现实内涵与实现路径: 基于财税改革的视角”, 《广东财经大学学报》, 第 1 期, 第 4-13 页。 |

| [] |

孙继国、韩开颜、胡金焱, 2020, “数字金融是否减缓了相对贫困?——基于CHFS数据的实证研究”, 《财经论丛》, 第 12 期, 第 50-60 页。 |

| [] |

吴雨、彭嫦燕、尹志超, 2016, “金融知识、财富积累和家庭资产结构”, 《当代经济科学》, 第 4 期, 第 19-29 页。 |

| [] |

吴雨、李成顺、李晓, 2020, “数字金融发展对传统私人借贷市场的影响及机制研究”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 53-64 页。 |

| [] |

吴雨、李晓、李洁、周利, 2021, “数字金融发展与家庭金融资产组合有效性”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 92-104 页。 |

| [] |

吴卫星、吕学梁, 2013, “中国城镇家庭资产配置及国际比较——基于微观数据的分析”, 《国际金融研究》, 第 10 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

吴卫星、丘艳春、张琳琬, 2015, “中国居民家庭投资组合有效性: 基于夏普率的研究”, 《世界经济》, 第 1 期, 第 154-172 页。 |

| [] |

吴卫星、邵旭方、陶利斌, 2016, “家庭财富不平等会自我放大吗?——基于家庭财务杠杆的分析”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 44-54 页。 |

| [] |

王修华、赵亚雄, 2020, “数字金融发展是否存在马太效应?——贫困户与非贫困户的经验比较”, 《金融研究》, 第 7 期, 第 114-133 页。 |

| [] |

王靖一、黄益平, 2019, “Libra的艰难征程与中国应对”, 《中国金融》, 第 15 期, 第 52-54 页。 |

| [] |

习近平, 2021, “扎实推动共同富裕”, 《求是》, 第 20 期 |

| [] |

杨波、王向楠、邓伟华, 2020, “数字普惠金融如何影响家庭正规信贷获得?——来自CHFS的证据”, 《当代经济科学》, 第 6 期, 第 74-87 页。 |

| [] |

尹志超、张号栋, 2018, “金融可及性、互联网金融和家庭信贷约束——基于CHFS数据的实证研究”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 188-206 页。 |

| [] |

尹志超、公雪、郭沛瑶, 2019, “移动支付对创业的影响——来自中国家庭金融调查的微观证据”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 119-137 页。 |

| [] |

尹志超、张栋浩, 2020, “金融普惠、家庭贫困及脆弱性”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 153-172 页。 |

| [] |

尹志超、刘泰星、张逸兴, 2021, “数字金融促进了居民就业吗?”, 《福建论坛(人文社会科学版)》, 第 2 期, 第 98-112 页。 |

| [] |

张春安、唐杰, 2004, “不平等对经济增长影响的经验分析”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 27-36 页。 |

| [] |

张勋、万广华、张佳佳、何宗樾, 2019, “数字经济、普惠金融与包容性增长”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 71-86 页。 |

| [] |

张勋、杨桐、汪晨、万广华, 2020, “数字金融发展与居民消费增长: 理论与中国实践”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 48-62 页。 |

| [] |

张林、温涛, 2020, “数字普惠金融发展如何影响居民创业”, 《中南财经政法大学学报》, 第 4 期, 第 85-95+107 页。 |

| [] |

张正平、黄帆帆, 2021, “数字普惠金融对农村劳动力自我雇佣的影响”, 《金融论坛》, 第 4 期, 第 58-68 页。 |

| [] |

张呈磊、郭忠金、李文秀, 2021, “数字普惠金融的创业效应与收入不平等: 数字鸿沟还是数字红利?”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 110-126 页。 |

| [] |

周弘、李启航、高志, 2017, “我国居民金融需求层级结构门限效应研究”, 《统计研究》, 第 11 期, 第 44-55 页。 |

| [] |

周利、冯大威、易行健, 2020, “数字普惠金融与城乡收入差距: '数字红利'还是'数字鸿沟'”, 《经济学家》, 第 5 期, 第 99-108 页。 |

| [] |

周雨晴、何广文, 2020, “数字普惠金融发展对农户家庭金融资产配置的影响”, 《当代经济科学》, 第 3 期, 第 92-105 页。 |

| [] |

Anderson C., 2006, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, New York: Hyperion.

|

| [] |

Koenker R., Bassett G.W., 1978, "Regression Quantiles". Econometrica, 46, 33–50.

DOI:10.2307/1913643 |

| [] |

Lusardi A., Mitchell O.S., 2007, "Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth". Journal of Monetary Economics, 54(1), 205–224.

DOI:10.1016/j.jmoneco.2006.12.001 |

| [] |

Maslow A.H., 1954, Motivation and Personality, New York: Harper and Brothers.

|

| [] |

Morissette R., Zhang X., 2006, "Revisiting Wealth Inequality". Statistic Canada, 12, 5–16.

|

| [] |

Piketty T., 2014, Capital in the Twenty-First Century, Boston: The Belknap Press of Harvard University Press.

|

| [] |

Piketty T., Yang L., Zucman G., 2019, "Capital Accumulation, Private Property, and Rising Inequality in China, 1978-2015". The American Economic Review, 109(7), 2469–2496.

DOI:10.1257/aer.20170973 |

| [] |

Saez E., Zucman G., 2016, "Wealth Inequality in the United States Since 1913:Evidence From Capitalized Income Tax Data". The Quarterly Journal of Economics, 131(2), 519–578.

DOI:10.1093/qje/qjw004 |

| [] |

Sen A., 1999, Development as Freedom, New York: Alfred A.Knope.

|

| [] |

Shiller R.J., 2013, Finance and the Good Society, Princeton: Princeton University Press.

|