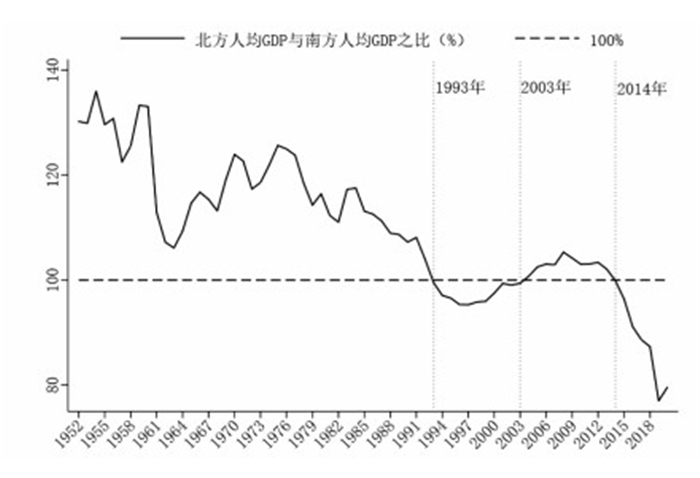

我国幅员辽阔、人口众多,东西南北中区域经济差距始终是我国发展面临的重大理论和实践问题。自1952年以来,南北经济差距变化大致经历了三个阶段:(1)1952-1992年“北强南弱”阶段。“一五”计划时期,北方人均GDP曾高达南方的1.3倍以上,之后南北经济发展差距这一相对水平总体趋于下降;(2)1993-2014年“南北平衡”阶段。该阶段的南北经济发展差距以2003年为界虽小幅度地此消彼长,但是相对均衡的;(3)2015-2020年“南强北弱”阶段。这一阶段,北方经济发展相对南方迅速落后,北方人均GDP相对南方的水平由2014年的大体相当下降至2019年的77.0%,呈现出严重的南北分化格局(图 1),并引起学术界的广泛关注(杨多贵等,2018;年猛,2019;魏后凯等,2020;邓忠奇等,2020;杨开忠,2021;赵斌,2021)。

|

图 1 1952-2020年北方人均GDP与南方人均GDP之比(%) 数据来源:EPS数据库。 |

对新时代南北经济发展差距变化的主要影响因素,文献采取描述性统计和不同的计量模型(盛来运等,2018;杨明洪等,2021a;安虎森等,2020;吕承超等,2021)等方法进行了不少分析,得出结论不尽相同。这些不同的结论包括港口条件(邹松霖,2021)、要素资源投入数量和效率差异(戴德颐,2020)、技术进步方式差异(周晓波等,2019)、创新驱动不足和人力资本下降(许宪春等,2021)、产业结构转型(杨明洪、黄平,2020;范恒山,2021)、过早“去工业化”(蔡之兵,2019)、全球价值链分工(李善同等,2019)、地方政府经济竞争(吴楚豪、王恕立,2020),改革开放布局(侯永志等,2021;杨明洪等,2021b)及财税政策(赵斌,2021;贺蕊莉等,2021),市场化水平、经济体制和治理能力(肖金成等,2022)、新旧动能转换(杨明洪等,2021a)、供给侧结构性改革(邓忠奇等,2020)以及多层面的综合因素(盛来运等,2018;安虎森、周江涛,2021;吕承超等,2021)。无疑,这些研究对于把握新时代南北经济分化都具有相应的意义,但鲜有基于经验、面向未来的系统研究,本文试图弥补这方面的不足。

本文的边际贡献主要体现在:第一,采用经典偏离-份额法及其Marquillas拓展法对南北经济增长进行分解,指出南北经济发展差距变动的主要来源;第二,将影响南北经济发展差距变动的差异性因素进一步分为狭义的区位性因素和人为的机制性因素,并采用2003-2018年省级面板数据进行计量分析检验;第三,在结构-区位-机制性因素分析框架下,考察揭示新发展阶段南北经济发展差距变化的趋势性影响因素并提出了应对策略。本文以下包括开展南北经济增长偏离-份额分解、南北经济发展差距影响因素计量模型检验、探析未来影响因素趋势性变化、主要结论和政策建议四部分。

二、南北经济增长的偏离-份额分解区域经济发展差距变动的影响因素可以分为结构性因素、区位性因素和机制性因素(杨开忠,2021),学界也基于这些因素对本轮南北经济分化作出了诸多解释(卢现祥、王素素,2021)。本文将首先采用偏离-份额法对经济增长因素进行分解,初步探讨南北经济增长原因;然后进一步通过实证方法检验影响经济的因素,为深入探析缩小南北经济差距问题提供科学的分析框架。

(一) 偏离-份额法偏离-份额法是区域经济发展和衰退原因的分析方法之一(杨书,2021)。经典偏离-份额法将区域增长分解为结构性转移增长、差异性转移增长和分享增长(Creamer,1943),具体公式如下:

| $ \Delta X_{i j}=X_{i j}^{\prime}-X_{i j}=X_{i j} r+X_{i j}\left(r_{i}-r\right)+X_{i j}\left(r_{i j}-r_{i}\right) $ | (1) |

式(1)中,Xij为j地区i产业经济变量的初始值;X′ij为j地区i产业经济变量的期末值。S为产业总数;R为地区总数,本文指31个省(区、市)。右式第1项为分享增长(NE),表示地区某产业按全国所有产业的增长速度发展所增加的量;右式第2项为结构性转移增长(NSE),指某产业增长率与所有产业增长率差异引起的变动量,反映了该产业在所有产业中的优劣势;右式第3项为差异性转移增长(CE),指地区某产业按照实际增长率与全国该产业增长率差异所引起的变动量,反映了地区该产业的相对竞争力的强弱。结构性转移增长和差异性转移增长合计为总偏离增长(TD)。

Marquillas拓展法在经典偏离-份额法中引入“同位变化”对上述公式进行修正,用以解释产业结构影响与竞争力影响之间的相互作用(Esteban Marquillas,1972),公式如下:

| $ \Delta X_{i j}=X_{i j}^{\prime}-X_{i j}=X_{i j} r+X_{i j}\left(r_{i}-r\right)+X_{i j}^{*}\left(r_{i j}-r_{i}\right)+\left(X_{i j}-X_{i j}^{*}\right)\left(r_{i j}-r_{i}\right) $ | (2) |

其中,

南北地区四个时间段的经济增长分解结果显示(表 1),北方总体增长幅度和三次产业增长幅度有所提高但都始终低于南方,北方分享增长也不如南方;在结构性转移增长与差异性转移增长方面,南北地区在不同时间段则表现各异,这也使得南北人均GDP差距出现了不同程度的变化。(1)1979-1993年,较之南方,北方第一产业差异性竞争优势更大,第二产业和第三产业结构性优势稍弱,而第二产业和第三产业则完全处于差异性竞争劣势地位。就是在这时间段,北方与南方人均GDP比值开始呈持续下降趋势,改革开放给南方沿海地区发展率先带来了更大的机会,南方第二产业和第三产业结构性优势和差异性竞争优势都尤为突出,而北方经济发展模式仍未发生较大变化。(2)1994-2003年南北结构性转移增长与差异性转移增长表现与1979-1993年基本一致,南北之间的差距也略微有所拉大。就是在这时间段,北方与南方人均GDP比值小幅下降后略有回升,南方人均GDP已出现略高于北方的情况。不能忽略的是,较之1979-1993年,北方第二产业结构性优势在此时间段已开始提升。(3)2004-2014年,较之南方,北方仍然表现出第一产业差异性竞争优势,第二产业上升速度较快、略显差异性竞争优势,而第三产业差异性竞争力则完全处于劣势地位。在这时间段,北方与南方人均GDP比值出现小幅上升后回落,北方人均GDP再次出现了略高于南方的情况,这与2008年全球金融风暴冲击相关,也与北方重工业和能源业加速发展密切相关。(4)2015-2020年,较之南方,北方失去了第一产业和第二产业差异性竞争优势;较之以往,北方第三产业结构性优势大幅度提升。在这时间段,北方与南方人均GDP比值开始快速下降,北方人均GDP再次低于南方;南方率先开始转轨于创新驱动发展,而北方却未跟上步伐。

| 表 1 南北经济增长偏离-份额法分解结果(单位:亿元,1979年可比价) |

不可否认,上述方法虽然能够将经济增长分解为结构性转移增长、差异性转移增长和分享增长,但这仅是在经济总量和三次产业结构上探讨经济增长因素,且差异性转移增长的影响因素尚不明确,具有一定局限性。因此,本文将影响南北经济发展差距变动的差异性因素进一步划分,并通过计量模型检验南北经济发展的影响因素。

(一) 指标选取与数据在控制结构性因素的条件下,差异性因素可能由狭义的区位性因素和人为的机制性因素共同构成,这里可分为由地理因素主导的区位性因素和人为因素主导的机制性因素,本文将在已有研究基础上进行指标选取与计量检验。

(1) 投入要素变量(记作K)。本文将选取人均GDP作为被解释变量,这无疑与我国共同富裕目标更为接近,因此投入要素变量则选择人均资本存量表征,同时不再考虑劳动力数量这一投入要素。人均资本存量采用单豪杰(2008)的方法计算所得。考虑到可比性,人均GDP和人均资本存量计算中所涉及的GDP均以2000年为基期进行不变价处理。

(2) 区位性因素变量(记作G)。在一个开放经济条件下,区位优势应该包括国内区位优势和国际区位优势。国内市场潜能衡量了区际距离和其他地区经济规模对本地规模经济的作用(杨开忠等,2021),本文用其表征国内区位优势(记作G2),并以Harris(1954)的方法度量国内市场潜能(刘修岩等,2007),其中GDP以2000年为基期进行不变价处理。同时,已有研究认为在全球经济一体化下,低成本的海运便利性是经济的重要影响因素(戴德颐,2020),因此本文采用省会城市或直辖市到最近港口距离(千米)表征国际区位优势(记作G1)。

(3) 结构性因素变量(记作S)。在产业、发展动力、外贸和能源等诸多方面存在结构性问题。其一,已有研究表明产业结构变迁对我国经济增长具有影响作用,加之考虑到省际发展阶段略有不同,本文不再简单地采用第二产业与第三产业增加值比值或第三产业增加值比重表征产业结构(记作S1),而是采用干春晖等(2011)的方法计算产业结构合理化指数,并以此表征产业结构。产业结构合理化指数越接近0,则产业结构越处于均衡水平。其二,创新驱动发展已逐渐成为我国发展的新动力,本文采用专利申请授权数(件)表征发展动力转型(记作S2),如戴德颐(2020)等。其三,以往研究通常重视贸易制度环境而忽略外贸领域的结构性问题,加之考虑到全球价值链高端化发展要求,本文采用吴楚豪、王恕立(2019)的出口技术复杂度衡量外贸领域的结构性因素(记作S3),该指标也在一定程度上反映了发展动力转型。其四,良好的生态环境能够集聚更多的人进而影响经济增长,且在“双碳”战略目标下,能源结构不容忽视,因此本文采用单位GDP能源消费量(千吨标煤/亿元)表征能源结构(记作S4),其中GDP以2000年为基期进行不变价处理。

(4) 机制性因素变量(记作I)。经济发展通常会受到贸易制度、国有经济、人才政策和金融制度等诸多机制性或制度性因素的影响。其一,对外开放程度或者说贸易制度环境通常是我国经济影响因素中不容忽略的,本文采用货物进出口金额占GDP比重(%)表征对外开放程度(记作I1),在南北经济影响因素研究中也多采用此指标,如安虎森、周江涛(2021)、吕承超等(2021)、杨明洪等(2021a)。其二,已有研究认为私营企业越多、市场越有活力,越有利于发展转型(盛来运等,2018),国有企业对地方经济贡献率的高低反映了国有经济对地方经济发展的影响程度(贺蕊莉等,2021),本文采用规模以上国有控股工业企业主营业务收入占全部规模以上工业企业中的比重(%)表征国有经济(记作I2),并且通过相关性分析得出2003-2018年该指标在省级层面与人均GDP呈负相关。其三,本文采用人均受教育年限(年)表征人力资本(记作I3),并考虑到该指标通常受地区教育水平和人才制度的影响,故不同于以往大部分研究将此作为投入要素,而是将其作为机制性因素之一。该指标计算方法参考盛来运等(2018)等已有研究,即将受教育情况分为未上过学(按2年计算)、小学(按6年计算)、初中(按9年计算)、高中(按12年计算)、大学及以上(按16年计算)。其四,本文采用银行业金融机构存贷款占GDP比重(%)表征金融制度环境(记作I4),如郑若谷等(2010)。

最后,考虑到多重共线性和理论需要,本文在对所有指标进行正向化处理后,采用熵值法分别构建区位性因素、结构性因素和机制性因素三个变量。此处所采用的2003-2018年30个省级面板数据(除西藏、香港、澳门和台湾)主要来源于《中国统计年鉴》、EPS数据库、中国海关数据库,个别缺失数据通过查找各省历年统计年鉴补齐,所有变量的描述性统计如表 2所示。

| 表 2 变量描述性统计 |

本文首先试图采用计量经济学模型检验南北经济发展差距变动的影响因素,因此建立双固定效应模型,其表达式如下:

| $ \ln Y_{i t}=\alpha_{0}+\alpha_{1} \ln K_{i t}+\alpha_{2} \ln G_{i t}+\alpha_{3} \ln S_{i t}+\alpha_{4} \ln I_{i t}+v_{i}+u_{t}+\varepsilon_{i t} $ | (3) |

其中,Y表示人均GDP,是被解释变量;K表示投入要素,G表示区位性因素,S表示结构性因素,I表示机制性因素;v表示省级层面的个体固定,即南北地区各省(市、区)被控制;u表示年份层面的时间固定;ε是残差项;i和t分别表示省份和年份。同时,本文以OLS模型、随机效应模型、固定效应模型作为对比。

表 3报告了基于计量经济学模型的回归结果,从R2来看,双固定效应模型的拟合优度最佳;从回归系数显著度来看,所有计量模型结果中的变量回归系数均显著,即投入要素、区位性因素、结构性因素、机制性因素皆是人均GDP的影响因素;从双固定效应模型的回归系数来看,机制性因素变量的影响系数最大,其次是区位性因素变量,最后是结构性因素变量,并且三个变量对人均GDP的影响都是正向的。

| 表 3 基于计量经济学模型的回归结果 |

综合考虑自变量的多重共线性问题以及省级经济发展存在明显空间分异格局特征(李强等,2021),本文将进一步采用地理探测器模型对南北经济影响因素进行分析。地理探测器模型可用以分析区域经济的影响因子以及多因子交互作用,不用考虑自变量的多重共线性问题,也不用满足线性假设(王劲峰、徐成东,2017),公式如下:

| $ q=1-\frac{1}{n \sigma^{2}} \sum\limits_{i=1}^{m} n_{i} \sigma_{i}^{2} $ | (4) |

其中q为各影响因素对人均GDP的影响力探测指标;n和m分别是研究单元数量和次级研究单元个数;σ2是人均GDP的方差。假设σi2≠0模型成立,q的取值区间为[0, 1];当q=0时,表明人均GDP空间分布不受所选影响因素的驱动;q值越大,则表明影响因素对人均GDP的驱动力越大。

表 4报告了基于地理探测器模型的影响因素探测结果,从不同时期的单项因子来看,我国人均GDP的影响因素排序有所不同,区位性因素G1和G2始终是前两位的影响因素,能源结构(S4)的影响力有所提升,但是作为单项因子的人力资本影响力始终处于相对低位;从南北地区的单项因子来看,无论是南方还是北方的区位性因素影响力都更大,南方的投入要素(K)、出口技术复杂度(S3)和发展动力转型(S2)影响力相对靠前,而北方的能源结构(S4)和人力资本(I3)影响力相对靠前,这可能与南方具有沿海区位优势和政策倾斜优势,而北方能源业、重化工业和高校资源相对集中存在一定关联;从主导交互因子来看,主导交互因子从2004-2014年的投入要素和国有经济交互(K∩I2)转向2015-2018年的国有经济和人力资本交互(I2∩I3)与投入要素和发展动力转型交互(K∩S2),南方和北方的主导交互因子都是投入要素和发展动力转型交互(K∩S2)与发展动力转型和金融制度环境交互(S2∩I4),可见人力资本与国有经济、资本要素与创新成果、创新成果与金融环境形成联动效应,创新驱动经济发展已成为趋势。

| 表 4 基于地理探测器模型的影响因素探测结果 |

综上,除投入要素以外,区位性因素、结构性因素和机制性因素是影响经济的重要因素,因此下文将在“区位性-结构性-机制性”三大因素分析框架下,着力针对南北经济差距问题,结合我国发展要求和战略目标,深入挖掘缩小南北经济差距的可能因素。

四、南北经济发展影响因素的趋势性变化本文进一步将基于我国新发展阶段、新发展理念和新发展格局,结合“双碳”战略目标,深入探析缩小南北经济差距的区位性因素、结构性因素和机制性因素,着重分析三大因素的趋势性变化。

(一) 区位性因素分析以往“两头在外”的国际大循环更有利于拥有大量港口的南方经济发展,而相对不利于北方经济发展。然而,在“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”下,以往的地理经济格局将被打破,北方区位也将迎来发挥优势的契机。

一是根据国家政治经济外交大局和“一带一路”建设,加之全球新冠肺炎疫情冲击,北方国际地缘政治经济环境相对趋优。在客观上,南方与北方的区位各具优势,南方地区海岸线较长,而北方地区陆地边境较长。截至2020年底,我国共有经国务院批准对外开放口岸313个,其中南方180个,北方133个;南方水运和航空口岸较多,而北方铁路和公路口岸较多(表 5)。同时要关注到以下变化,北冰洋航道的不断完善将缩短北方经由海路连通西欧和北美市场的距离;丝绸之路经济带国际能源原材料通道兴起和发展,澳大利亚能源原材料地位下降,南北双方对海外能源原材料可达程度的对比总体差距在缩小。

| 表 5 对外开放口岸数 |

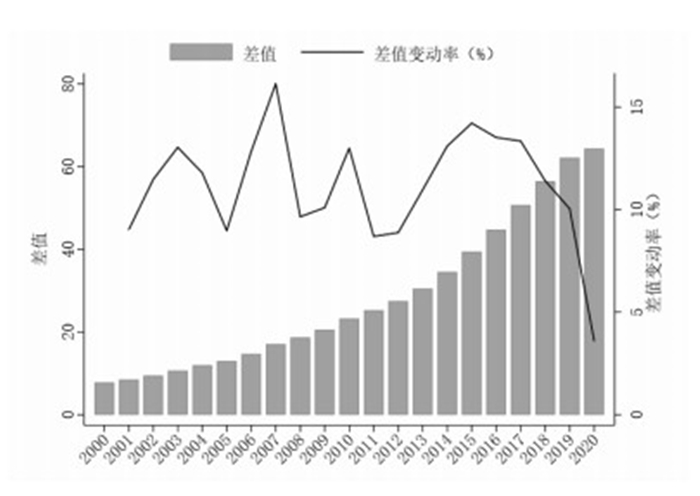

二是在构建新发展格局下,强调国内大循环为主体,国内市场潜能优势则将逐渐加大,且更加有利于发挥北方地区的国内市场潜能,促进北方经济发展。总体来看,本世纪以来北方的国内市场潜能始终低于南方,但自2016年起北方与南方的国内市场潜能差距变动率较之以往呈现出快速缩小的趋势(图 2)。

|

图 2 南方与北方平均国内市场潜能差值及其变动率 |

三是畅通国内大循环和减碳发展,将有利于加大规避克服400毫米降水线以西地区地理无效率力度。我国400毫米降水线以西地区绝大多数在北方,面临严重的经济地理无效率,包括碳无效率。针对这种情况,国家正在制定实施促进400毫米降水线西侧区域保护发展规划,加速规避克服地理无效率。

(二) 结构性因素分析长期以来,北方地区高消耗、高排放、高污染行业相对高度集聚,这显然不符合新发展阶段要求和新发展理念,也不利于新发展格局的构建,亟待产业结构调整、能源转型和发展动力转型。

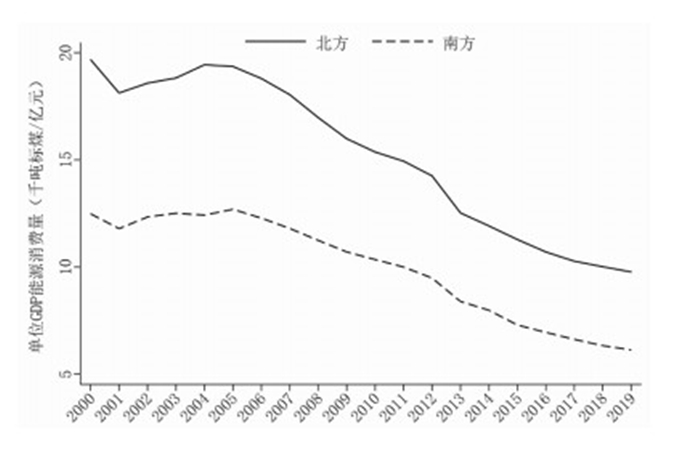

一是“双碳”战略目标的实现离不开工业减碳,北方工业减碳相对任重道远。一方面,CEADs碳排放数据显示,2017年北方工业碳排放为4625.73百万吨,较之南方多1054.75百万吨,并且北方每万元工业增加值排放4.15吨二氧化碳,远高于南方的每万元2.19吨,可见北方工业碳排放强度高于南方,这也与北方能源业和重化工业集聚密切相关,亟待调整偏重上游行业的工业结构和升级高耗能高污染产业。另一方面,虽然2019年北方单位GDP能源消耗量是南方的1.5倍,两地区差距仍然明显,但是自2000年以来南北方单位GDP能源消耗量总体上都呈不断下降趋势,并且两地区差距表现为不断缩小的趋势,北方能耗也在向好(图 3)。同时,工业减碳可能改变全供应链全产业链高耗能制造业区位选择指向,高风电、高太阳能资源的地区会成为纯电动车等高耗能制造业的重要区位导向。

|

图 3 南方与北方单位GDP能源消费量变动 |

二是我国新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西等北方地区的沙漠、戈壁、荒漠面积广阔,风能太阳能资源富集,有利于发挥北方风、光可再生能源潜力和优势,有助于完成能源结构转型和实现“双碳”战略目标。2015-2019年数据显示,我国风力和太阳能发电量逐年递增,北方风力发电量占全国比重70%以上,太阳能发电量占65%以上(表 6)。2021年,习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布“中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目”。据统计,山东、内蒙古、甘肃、青海、宁夏等北方多省区已开工了一批沙漠、戈壁、荒漠、盐碱滩涂地区的国家大型风电光伏基地项目。

| 表 6 风力和太阳能发电量 |

三是进入新发展阶段,创新是经济发展的主要驱动力,北方地区创新发展未来可期。从国家创新平台来看,2016-2019年南方国家高新技术开发区从84个增加至106个,而北方则仅增加了1个;2016-2019年南方国家特色软件产业基地从259个增加至280个,而北方则仅增加了2个;2019年国家大学科技园、创新型产业集群和国家特色软件产业基地在数量上都表现为南多北少,2019年南方地区的科技企业孵化器对公共技术服务平台投资额是北方的两倍多(表 7)。然而,北方作为全国科技创新主要策源地,在国际科技创新中心、综合性国家科学中心和区域性科技创新中心建设中,理应处于相对有利地位。

| 表 7 2016年和2019年国家创新平台情况 |

北方在制度创新和战略创新上总体落后于南方,南方始终处于先行先试的地位和布局的重点,这自然相对有利于南方经济发展而不利于北方经济发展。一是国家重大区域战略布局重点至今亦略显南重北轻。进入新时代以来,在实施东北振兴战略的同时,中央结合建设现代化强国首都和生态保护与高质量发展的需要,先后于2014年和2019年出台了京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略。加上随着数字经济发展,“东数西算”工程全面启动,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点和10个国家数据中心集群,这是我国区域协调发展的又一重要部署,也势必带动北方发展。

二是在对外开放方面,南方仍然优势明显,北方相对处于劣势。截至2021年底,中央已经批准设立21个自由贸易试验区,其中南方13个、北方8个,南方分布片区数45个、北方25个;虽然南多北少,但近几年北方自由贸易试验区建设有所加快(表 8)。例如,上海较早设立了自由贸易试验区,且目前拥有8个分布片区,而北京于2020年才设立,且仅有3个分布片区。此外,自由贸易港政策有利于发展外贸,海南自由贸易港率先开放。

| 表 8 由贸易试验区成立数(个) |

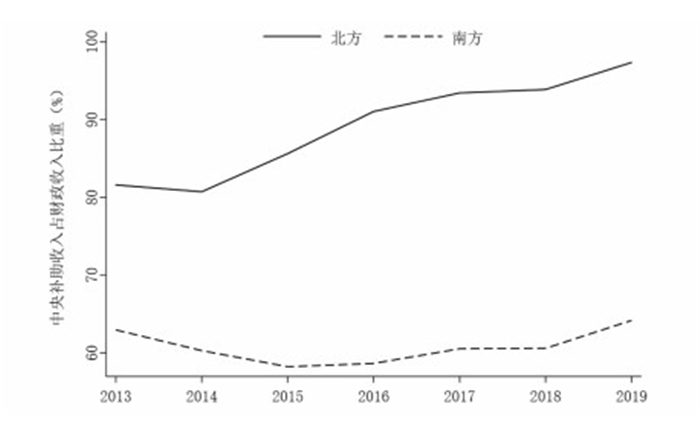

三是新一轮的财政体制改革将更为有利于推动打破南北财力失衡。1994年分税制在“保护地方既得利益”原则下推行,以税收返还为主、辅以专项转移支付,加之市场经济推动,一度造成相对不利北方的财政能力区域失衡格局。但是,自2013年中央改进了对地方的转移支付计算公式以来,一般性转移支付力度加大,北方接受中央补助收入不断提高,中央补助收入占地方财政收入比重由2013年81%增加至2019年97%,且与南方的差距由2013年20%扩大至2019年33%;2019年青海、甘肃、黑龙江、新疆、宁夏、吉林等个别北方省份的中央补助收入与地方财政收入的比值超过了200%;2018年正式推出了基础公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案,这意味着加快推进基本公共服务均等化,新一轮的财政体制改革也将有利于协调南北经济发展。与此同时,财政资金的“砍块”分配方式依然存在,这一方式会加剧财力失衡,亟需剥离各行政部门的财政资金分配功能(贺蕊莉等,2021)。

|

图 4 2013-2019年南北地区接受中央补助收入变化 数据来源:EPS数据库。 |

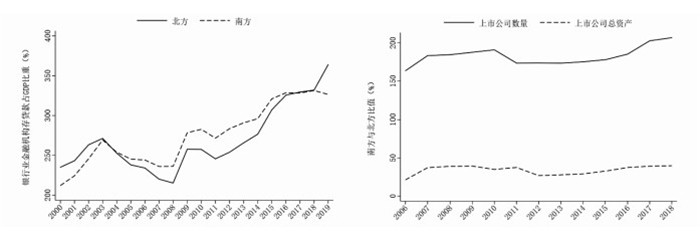

四是在金融环境方面,北方正在追逐南方,趋于扭转北方融资环境相对不利的局面。较之2009-2012年,2013年起南北地区的银行业金融机构存贷款占GDP比重不断提高且两地区差距逐步缩小,可见北方融资环境总体上趋于改善(图 5左图)。再从上市公司情况来看,南方上市公司数量远远多于北方,而上市公司总资产额却远少于北方,这在一定程度上说明了北方规模较小的公司融资相对困难(图 5右图)。上海和深圳早在1990年就设立了证券交易所,而在北方,直到2021年才设立了北京证券交易所,但这也打破了南方一边独大的格局,纠正南北金融资源配置失衡,是北京支撑引领南北平衡发展新的重大机制安排。

|

图 5 南方与北方金融发展情况变化 数据来源:EPS数据库。 |

五是人才环境方面,公共服务水平、人才制度、就业机会等共同构成了吸引人才的地方品质,目前我国人才多集中于南方而非北方,形成了“孔雀东南飞”的格局。例如南北科研人员分布悬殊,2012年南方R&D人员全时当量1542437.8人年,是北方(703741.13人年)的两倍多;虽然2012年至今,两地区R&D人员全时当量数都呈增加趋势,但两地区差距不断扩大至2020年的3.3倍多。高校是培养人才、构建创新环境的重要载体,更是关乎中华民族伟大复兴。然而南方高等学校由2000年551所增加至2020年1531所,北方则从409所增加至1207所,两地区的高等学校数量自本世纪以来都有大幅度增加,但两地区差距呈不断扩大趋势。加之,南北地区间的重点建设工程大学和“双一流”大学虽在数量上不相上下,但北方地区基本集中于北京,高校资源分布不均衡问题相对突出。较之2017年第一轮全国双一流大学,2022年第二轮全国双一流大学南方增加了6所,而北方仅增加了1所(山西大学),北方大学提质需求迫切;一些北方地区的人口和经济大省“双一流”大学严重不足,例如河南省2020年GDP为54997.07亿元、常住人口9937万人,却只有2所“双一流”大学。

五、主要结论与政策建议本文围绕南北经济差距问题,在“区位性-结构性-机制性”三大因素分析框架下,通过偏离-份额法分析、计量模型检验和影响因素的变动趋势分析,最终得出的主要结论有:(1)自1952年以来,我国南北经济大致经历了“北强南弱”、“南北平衡”和“南强北弱”三个阶段,分别以1992年和2014年为界;(2)区位性因素、结构性因素和机制性因素是影响经济的重要因素,也是影响南北经济差距变化的主要因素,创新已成为经济发展的主驱动力;(3)21世纪以来,北方凭借第二产业差异性竞争优势使得其在2003-2014年间的经济水平略高于南方,但2015-2020年南方就以三次产业差异性竞争优势超越了北方;(4)面向形成新发展格局和实现“双碳”战略目标,北方区位将迎来发挥优势的契机;产业结构调整、能源转型和发展动力转型是北方结构转型的重点;南北平衡发展更亟待制度和战略创新。

随着东北地区振兴、京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略深入实施,可望在“十四五”和未来一段时期以黄河流域现代绿色经济带和环渤海地区、特别是二者交叉组成的“S”型地区为主要承载,进一步出台一些平衡南北的重大机制安排:一是建设黄河流域现代绿色经济带。随着黄河流域生态保护和高质量发展国家区域重大战略深入实施,以新亚欧大陆桥主导的流域综合交通网络联系、水生态文明联系、相对一致的地域分工角色为主要纽带的黄河流域现代绿色经济带势在必然。在黄河流域现代绿色经济带建设中发挥山东的龙头作用。在加快规划建设济南新旧动能转换起步区和济南国家中心城市、京沪高铁第二通道、青银武等新亚欧大陆桥新通道和济郑高速交通走廊的同时,将山东高质量发展上升为国家重大战略。二是在环渤海布局建设高水平的自由贸易港。考虑到地理位置因素,以及北方与东北亚一些国家的历史和现实的关系,并结合自由贸易港深厚的历史文化底蕴和更好促进北方经济发展的需要,可率先批准大连建设自由贸易港。三是强化北方“双一流”大学布局。建议按照形成新发展格局、共同富裕和区域协调发展战略的要求,在加强国际科技创新中心、国家科学中心和区域性科技创新中心布局的同时,在河南省、河北省、山东省以及东北地区加大“双一流”大学的布局。四是设立“可再生能源经济示范区”。北方风能、太阳能等可再生资源丰富,建议加强在西北地区、东北地区和内蒙古的再生能源战略布局,设立“可再生能源经济示范区”。

| [] |

安虎森、周江涛, 2021, “影响我国南北经济差距的主要因素分析”, 《经济纵横》, 第 7 期, 第 28-38 页。 |

| [] |

蔡之兵, 2019, “南北分化视角下的北方区域经济失速问题探因”, 《江淮论坛》, 第 5 期, 第 70-77 页。 |

| [] |

戴德颐, 2020, “基于资源异质性的南北经济发展差距研究”, 《技术经济与管理研究》, 第 1 期, 第 94-98 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-292X.2020.01.016 |

| [] |

邓忠奇、高廷帆、朱峰, 2020, “地区差距与供给侧结构性改革——'三期叠加'下的内生增长”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 22-37 页。 |

| [] |

范恒山, 2021, “正确认识我国南北经济发展差距”, 《全球化》, 第 3 期, 第 121-125 页。DOI:10.3969/j.issn.2095-0675.2021.03.010 |

| [] |

干春晖、郑若谷、余典范, 2011, “中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-16+31 页。 |

| [] |

贺蕊莉、陈传明、李婉婧, 2021, “财政体制: 一个关于区域失衡的新解释”, 《财经问题研究》, 第 2 期, 第 72-80 页。 |

| [] |

侯永志、何建武、贾珅, 2021, “缩小中国南北差距须加速改革开放创新”, 《中国经济报告》, 第 3 期, 第 105-108 页。 |

| [] |

李强、魏建飞、徐斌、蒲雨池, 2021, “2000—2018年中国区域经济发展多尺度格局演进及驱动机理”, 《经济地理》, 第 12 期, 第 12-21 页。 |

| [] |

李善同、何建武、唐泽地, 2019, “从价值链分工看中国经济发展南北差距的扩大”, 《中国经济报告》, 第 2 期, 第 16-21 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-3788.2019.02.003 |

| [] |

刘修岩、贺小海、殷醒民, 2007, “市场潜能与地区工资差距: 基于中国地级面板数据的实证研究”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 48-55 页。 |

| [] |

卢现祥、王素素, 2021, “中国要素市场化配置水平的南北差异及形成机理”, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 21-42 页。 |

| [] |

吕承超、索琪、杨欢, 2021, “'南北'还是'东西'地区经济差距大?——中国地区经济差距及其影响因素的比较研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 9 期, 第 80-97 页。 |

| [] |

年猛, 2019, “中国南北经济差异的原因透视”, 《群言》, 第 8 期, 第 13-15 页。 |

| [] |

单豪杰, 2008, “中国物质资本存量K的再估算: 1952-2006年”, 《数量经济技术研究》, 第 10 期, 第 17-31 页。 |

| [] |

盛来运、郑鑫、周平、李拓, 2018, “我国经济发展南北差距扩大的原因分析”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 16-24 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.09.002 |

| [] |

王劲峰、徐成东, 2017, “地理探测器: 原理与展望”, 《地理学报》, 第 1 期, 第 116-134 页。 |

| [] |

魏后凯、年猛、李玏, 2020, “'十四五'时期中国区域发展战略与政策”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 5-22 页。 |

| [] |

吴楚豪、王恕立, 2019, “省际经济融合、省际产品出口技术复杂度与区域协调发展”, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 121-139 页。 |

| [] |

肖金成、沈体雁、左万水, 2022, “中国经济南北差距扩大的原因与趋势分析——中国区域经济50人论, 第二十次专题研讨会综述”, 《经济与管理》, 第 1 期, 第 40-47 页。 |

| [] |

许宪春、雷泽坤、窦园园、柳士昌, 2021, “中国南北平衡发展差距研究——基于'中国平衡发展指数'的综合分析”, 《中国工业经济》, 第 2 期, 第 5-22 页。 |

| [] |

杨多贵、刘开迪、周志田, 2018, “我国南北地区经济发展差距及演变分析”, 《中国科学院院刊》, 第 10 期, 第 1083-1092 页。 |

| [] |

杨开忠、王媛玉、胡校, 2021, “推动东北振兴取得新突破的空间经济基础”, 《经济纵横》, 第 10 期, 第 11-22 页。 |

| [] |

杨开忠, 2021, “新发展格局下南北差距或将在波动中走向收敛”, 《群言》, 第 12 期, 第 17-20 页。 |

| [] |

杨明洪、黄平, 2020, “南北差距中的结构效应及空间差异性测度”, 《经济问题探索》, 第 5 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

杨明洪、巨栋、涂开均, 2021a, “'南北差距': 中国区域发展格局演化的事实、成因与政策响应”, 《经济理论与经济管理》, 第 4 期, 第 97-112 页。 |

| [] |

杨明洪、涂开均、巨栋, 2021b, “'南北差距'的理论解释与政策机理”, 《河北经贸大学学报》, 第 5 期, 第 37-45 页。 |

| [] |

杨书, 2021, “偏离-份额分析法研究进展”, 《经济地理》, 第 12 期, 第 55-62 页。 |

| [] |

赵斌, 2021, “促进南北区域协调发展的财税政策研究——基于财税资源配置视角”, 《地方财政研究》, 第 12 期, 第 4-19 页。 |

| [] |

郑若谷、干春晖、余典范, 2010, “转型期中国经济增长的产业结构和制度效应——基于一个随机前沿模型的研究”, 《中国工业经济》, 第 2 期, 第 58-67 页。 |

| [] |

周晓波、陈璋、王继源, 2019, “中国南北方经济分化的现状、原因与对策——一个需要重视的新趋势”, 《河北经贸大学学报》, 第 3 期, 第 1-9+39 页。 |

| [] |

邹松霖, 2021, “专访学者陆铭: 不要过度解读南北差距”, 《中国经济周刊》, 第 1 期, 第 33-37 页。 |

| [] |

Creamer D., 1943, "Shifts of Manufacturing Industries, in Industrial Location and National Resources", Government Printing Office, Washington D.C.

|

| [] |

Esteban-Marquillas J. M., 1972, "A Reinterpretation of Shift-Share Analysis". Regional and Urban Economics, 2(3), 249–261.

|