合作研发被认为是弥补我国企业创新中的薄弱环节的重要途径,被企业广泛使用(白让让、谭诗羽,2016)。然而, 大量合作研发并没能达成预期目标,取得的绩效水平明显低于预期(Lhuillery et al., 2009;Okamuro,2007)。因此,识别影响合作绩效的前因变量,进而发现导致合作研发没能达成预期目标的原因就有重要意义。现有研究指出:合作研发的治理机制、合作各方的投入、合作各方的知识交流与共享、合作项目的特点等对合作绩效都有重要的影响作用(苏中锋,2018;李玲,2011;孙永磊等,2014;苏中锋等,2016)。其中合作各方投入的专有投资被看作是合作研发取得成功的关键因素(向丽、胡珑瑛,2019;于茂荐,2018;余海晴等,2020;Dyer and Singh, 1998)。在合作研发过程中,双方都会进行专有投资,尤其是投入所拥有的独特资产来实现优势互补,进而实现合作研发目标(Wu,2016;Oxley,1997;Sampson,2004)。那么,专有投资能提高合作绩效吗?针对该问题,交易成本理论(Transaction cost theory)和关系交换理论(Relational exchange theory)存在截然不同的观点。其中,交易成本理论认为专有投资会提高交易成本,进而妨碍合作研发活动的开展,因此专有投资对合作绩效有负面影响(Wu,2016;Williamson,1981;Yu et al., 2006);而关系交换理论认为专有投资体现了合作方对合作关系的承诺,可以增进合作各方的理解与信任,对合作绩效有正面作用(Zhao et al., 2014;Lui et al., 2009;Dyer and Singh, 1998)。那么,专有投资对合作绩效到底有什么样的影响呢?现有理论却无法提供明确答案,使其成为一个亟需解决的问题(Wu,2016;Okamuro et al., 2011)。

本文认为上述对立观点主要由两方面原因所导致。第一,专有投资对合作绩效的影响不仅取决于合作各方投入的总数量(专有投资总量),还取决于各方投入数量的差异(专有投资差异)(Wu et al., 2017;Aparicio,2001;Ojala and Hallikas, 2006)。例如,有两个合作研发项目,专有投资总量都是100单位,其中一个是合作双方各投入50单位专有投资,而另一个合作研发项目中双方分别投入99单位和1单位,两个合作研发的绩效非常可能存在巨大差异。因此,分析专有投资对合作绩效的影响,不仅要关注专有投资总量,更要关注专有投资差异。遗憾的是,现有研究未能将专有投资进行细化(Vitta et al., 2011;王节祥等,2015;Vitta et al., 2010),仅仅关注了专有投资总量的作用,忽略了专有投资的差异(Aparicio,2001),成为现有研究的一个不足。

第二,专有投资所发挥的作用会受到合作各方差异的影响。一方面,合作各方存在差异才能保证各方专有投资存在互补关系,实现优势互补;但该差异也可能导致各方专有投资难以融合,进而影响专有投资作用的发挥。另一方面,合作各方的差异可能使得各方更容易采取机会主义行为,使得专有投资导致的交易成本增大(Trada and Goyal, 2017;Wang et al., 2013);但是,差异使各方更强调通过专有投资来对合作关系进行承诺,使专有投资产生更大的价值(Su and Bao, 2018;余海晴等,2020)。也就是,合作各方的差异不仅影响专有投资发挥的作用,而且影响交易成本理论和关系交换理论对专有投资作用的解释力度。因此,对专有投资和合作绩效关系的研究必须关注合作各方差异的调节作用。然而,现有研究对合作各方差异少有涉及,成为另一个研究不足。

为了深入认识合作研发中专有投资对合作绩效的影响,针对上述研究不足,本文重点关注合作研发中专有投资总量和差异与合作绩效的关系,以及合作双方在技术和管理方面差异对上述关系的调节作用。通过对140个合作研发问卷调研所获取数据开展实证检验,本文发现:专有投资总量对合作绩效有促进作用,而专有投资差异对合作绩效有负面影响。同时,合作伙伴间的技术差异和管理差异是影响专有投资与合作绩效关系的重要情境因素。本文研究系统分析了合作研发中专有投资对合作绩效的影响,不仅有助于丰富对影响合作绩效前因变量的认识,而且有助于深入认识合作研发中专有投资的价值,尤其是解释交易成本理论和关系交换理论对专有投资价值认识方面的不一致问题。在实践方面,本文研究可以指导企业更加有效的对合作研发开展专有投资,并更好的利用专有投资来提高合作研发的绩效,实现合作研发的目标。

二、文献回顾与研究假设 (一) 合作研发合作研发是指企业、科研院所、高等院校等组织机构,以规避创新风险、分担研发投入、缩短研发周期、实现优势互补等为目的而形成的合作关系,它以合作成员的共同利益为基础,以合作创新为目的,以优势资源互补为前提(王龙伟等,2011)。学者们从不同的领域和角度研究了合作研发对合作绩效的影响,并普遍认为合作研发可以有效提高合作绩效(Shin et al., 2016;Tomlinson,2010;Dahlander and Gann, 2010;王龙伟等,2011)。原因是:第一, 合作研发能够将知识溢出内部化,同时促进合作伙伴间自愿的知识分享和创新投资(初大智等,2011),有助于企业之间的知识交流和转移(王龙伟等,2011)。具体来说,在企业间合作研发过程中,双方可以通过契约等明确规定来实现转移生产工艺技术、技术专利等显性知识交流,同时企业间通过合作研发关系的建立,双方相互派驻技术人员参与到对方的生产、新产品开发等活动之中,并共同解决各种技术性问题,这些都会促进合作各方知识的转移和学习(Benn Lawson et al., 2009)。第二, 合作研发可以弥补单个企业创新资源不足的限制,确保企业创新活动的顺利开展(王龙伟等,2011)。技术的飞速发展使得技术创新难度增大,重大科技项目的组织和实施日趋复杂,单个企业在创新过程中更容易受限于技术、资金、知识等资源的不足。合作研发则通过与不同的外部组织进行知识资源共用等方式打破这一桎梏。例如,Ragatz(2005)发现,企业与其合作供应商之间的密切合作有利于企业获取与应用技术,从而缩短项目开发周期,降低项目开发成本。第三, 合作研发有助于提高创新水平。初大智等(2011)通过对广东省五大类制造产业421家企业的调研,发现合作研发对创新水平具有重要的正向影响,有助于加快新产品的市场化进程,提高企业新产品商业化速度和成功率(Yuan Li et al., 2008)。因此,合作研发被大量企业采用,在“2014年全国企业创新调查资料开发”课题组调查的企业中,开展了创新合作的制造业企业约9.3万家,占制造业企业的比重为26.4%。

然而从实践结果来看,大量合作研发并没能达成预期目标,取得的绩效水平明显低于计划值(Okamuro,2007;Lhuillery et al., 2009)。因此,大量学者开始识别影响合作绩效的前因变量,以求发现导致合作研发没能达成预期目标的原因。现有研究已经发现:合作研发的治理机制、合作各方的投入、合作各方的知识交流与共享、合作项目的特点等对合作绩效都有重要的影响作用(苏中锋,2018;李玲,2011;孙永磊等,2014;苏中锋等,2016)。其中合作各方投入的专有投资被看作是合作研发取得成功的关键因素(向丽、胡珑瑛,2019;于茂荐,2018;余海晴等,2020;Dyer and Singh, 1998)。在合作研发过程中,双方都会进行专有投资,尤其是投入所拥有的独特资产来实现优势互补,实现合作研发的目标(Wu,2016;Dyer and Singh, 1998)。那么,专有投资对合作绩效的影响究竟如何呢?

(二) 专有投资专有投资是由资产专用性演化而来,指的是主体的投资行为具有特定性,它是一种专门用于协作的不可重新部署的投资(Vita et al., 2010):假如投资的手段和目的发生改变,势必会造成其价值的损失。专有投资是企业间合作的关键要素,合作伙伴根据任务需要建立合作关系,在合作中合作双方均需要投入特定的专有资产,结成一种固定的战略关系,并且合作双方在长期的合作中共享生产资源和市场信息(孙超,2018)。那么专有投资对合作绩效会产生什么影响呢?现有理论给出了截然相反的解释:交易成本理论认为专有投资是交易成本的来源,并且认为专有投资带来的这种负面效应随着资产专用性的增加而增加(Williamson,1981),不利于提升合作的绩效(Wu,2016;Yu et al., 2006),但关系交换理论认为专有投资作为将各方联系在一起的工具(Dyer and Singh, 1998;Saxton,1997),体现了对合作研发伙伴的承诺并促进了各方之间的合作,从而有利于提高合作研发的绩效(Lui et al., 2009;Dyer,1997)。这一争论导致专有投资对合作绩效的影响变得不明确。本文认为这种互相矛盾的解释主要是目前的研究局限造成的:现有文献强调合作研发各方的总专有投资,而忽视了合作伙伴间专有投资差异所起的作用(Aparicio,2001;Ojala and Hallikas, 2006)。专有投资差异导致各方对合作的承诺不同,加剧了机会主义的危害,从而影响了合作绩效(Dyer,1997;Pemartín and Rodríguez,2017)。同时,学者们认为协作很少是对称的,他们研究了权力和能力等几个方面的不对称性,并且认为不对称在合作中具有重要意义(Yang et al., 2015;Bretherton and Carswell, 2002;Hingley,2005)。然而,却很少有研究调查过专有投资差异在合作研发环境中对合作绩效的重要影响(Pemartín and Rodríguez,2017)。由于总专有投资和专有投资差异所起的作用区别很大(Aparicio,2001),在这方面研究的缺失导致我们对专有投资与合作绩效的关系的认知不够充分(Dyer,1997)。为了更深入地探讨二者之间的关系,本文从专有投资的两个方面:专有投资差异和总专有投资入手,研究它们对合作绩效的不同影响。

1.专有投资差异

本文认为专有投资差异对合作绩效有负向的影响,主要有以下两个原因。第一,专有投资差异会妨碍合作研发伙伴间的协作。关系交换理论认为专有投资代表对合作的承诺,是一种联系合作伙伴关系的工具(Dyer and Singh, 1998;Saxton,1997)。当专有投资差异处于较高水平时,各方投入的专有投资数量存在较大的差距,表示各方对合作有不同程度承诺,这会妨碍合作各方的协作(Dyer,1997)。第二、交易成本理论认为专有投资是交易成本的一项来源。在专有投资存在较大差异的情况下,会导致较高的交易成本。具体来说,专有投资是一种专门用于协作的不可重新部署的投资,当双方专有投资存在不对称时,投入少的合作伙伴利用讨价还价、终止合作等威胁的手段,采取机会主义行为,从这些专有投资中攫取回报(Klein et al., 1978),导致较高的交易成本。因此专有投资差异降低了合作中的有效协调,增加了机会主义的危害,阻碍了合作伙伴间获得激励的一致性,不利于合作研发目标的实现和绩效的提升。由此可得:

假设1:合作研发伙伴间专有投资差异对合作绩效有负向关系。

2.总专有投资

本文认为总专有投资对合作绩效的影响是正面的,有以下三个原因:

第一,专有投资有助于满足研发活动的资源需求(Wu et al., 2017)。合作研发的一个突出优势是各方可以从合作伙伴处获取补充资源并且共享研发成本(Yu et al., 2006;Bretherton and Carswell, 2002),当合作各方共同将大量的专有投资用于合作研发时,研发活动不仅可以利用更多的资源,而且更有可能享受整合各合作伙伴提供的补充资源所产生的协同效应(Aparicio,2001;Rokkan et al., 2003),从而更有利于研发目标的实现和合作绩效的提升。

第二,总专有投资促进了合作各方之间的协调:根据关系交换理论,专有投资体现了合作各方的承诺,并且可作为将各方联系在一起的工具(Lui et al., 2009;Dyer and Singh, 1998;Saxton,1997)。当合作各方投入的总专有投资处于较高水平时,表示对合作研发的承诺也就越大,这种承诺可以降低合作中的机会主义行为,使得合作伙伴间更容易建立信任关系,协调变得更加容易(Wu,2016;Lui et al., 2009;黄嘉欣等,2015),进而有利于合作目标的实现。

第三,由于合作研发比其他类型的合作具有更高的风险和更大的不确定性,因此各方在选择合作伙伴时会更加谨慎(Diestre and Rajagopalan, 2012)。专有投资作为交易成本的来源所起的作用在高承诺水平的合作研发中可能不像在其他类型的合作中那么重要(Lui et al., 2009)。因为,总专有投资高时所代表的是双方对于合作高程度的承诺,这种承诺可以有力地抑制“敲竹杠”等机会主义的发生,很难产生较高的交易成本,使得专有投资不利于合作绩效的影响处于弱势水平。

因此,总专有投资越高,研发成功的可能性就越高(寿志钢,2012)。由此可得:

假设2:合作研发伙伴间的总专有投资与合作绩效有正向关系。

(三) 技术差异和管理差异的调节作用总专有投资和专有投资差异对合作绩效有着不同的影响,同时,其所发挥的效果和面临的情境紧密相关(Fryxell et al., 2002)。例如,利用高水平的总专有投资来促进合作研发目标的实现必须保证识别合作伙伴的技术知识技术实力等优势,进而才能通过总专有投资更好地实现资源互补和共享,提升合作绩效。因此,为了深入认识专有投资对合作绩效的作用,还需要考虑情境因素的影响。本文认为合作研发伙伴间的差异是一个重要的情境要素。一方面,合作各方存在差异才能保证各方的专有投资之间存在互补关系,实现各方的优势互补;但是,该差异也可能导致各方的专有投资难以进行融合,进而影响专有投资作用的发挥。另一方面,合作各方存在的差异可能使得各方更容易采取机会主义行为,使得专有投资导致的交易成本增大(Trada and Goyal, 2017;Wang et al., 2013);但是,各方的差异使得各方更强调通过专有投资来对合作关系进行承诺,使得专有投资产生更大的作用和价值(余海晴等,2020;Su and Bao, 2018)。

因此,为了深入认识专有投资与合作绩效的关系,本文将进一步分析合作研发伙伴间差异对该关系的调节作用。本文重点关注合作研发伙伴在技术和管理两个方面的差异。其中,技术差异主要体现在合作伙伴在技术知识和技术实力方面的差异,管理差异主要涉及合作伙伴在管理风格和企业文化方面的差异(Kelly et al., 2002)。选择管理差异与技术差异做自变量有两方面原因,一方面是考虑到在创新管理研究领域,学者们将创新分为管理创新和技术创新,而合作研发的目标也是开展管理创新与技术创新,技术创新和合作研发伙伴的技术密切相关,管理创新与合作伙伴的管理方式密不可分。另一方面考虑到,在合作研发中要取得良好的绩效,不仅需要合作双方在管理活动上的相互协调配合,也很大程度上依赖合作双方达成技术上的互补(Okamuro,2007),可见合作伙伴间的技术和管理差异对合作研发都有重要影响。因此本文重点关注合作研发伙伴在技术和管理两个方面的差异,分析其对专有投资与合作绩效的关系的调节作用。

1.技术差异对专有投资差异与合作绩效关系的调节作用。

在实践中,合作各方因发展方向以及知识积累过程的不同等使得各自的技术知识储备有所差异,并且企业以往积累的技术知识往往会对其以后的技术活动选择和开发产生影响(罗芳,2010),企业的技术发展因此会呈现出很强的历史路径依赖,这一特性使得不同企业的技术特色和技术适应群体等都有所不同,长此以往造成了不同的技术主体拥有的技术知识在质和量上产生很大的差别,从而形成技术差异。

关系交换理论认为,专有投资差异阻碍了合作伙伴之间的有效协调。而在研发过程中,如果合作双方之间存在较大的技术差异,会加剧合作双方的沟通障碍,导致双方无法进行有效的知识共享,降低互动的有效性和知识转移的效果(高孟立,2017),进而加剧了专有投资差异带来的协调障碍,不利于资源和知识的整合,从而影响合作研发企业的价值创造活动。另外,交易成本理论认为专有投资差异会增加合作的交易成本。而在合作研发过程中合作伙伴的技术差异会导致合作各方无法准确预测和把握对方在合作研发过程中,特别是对技术知识的共享与交流过程中,是否履行了所做出的承诺、是否有对技术知识的滥用、是否有伤害合作伙伴利益的情况等,更加剧了机会主义等行为在这种环境中滋生的可能性(Sirmon and Lane, 2004),从而增加了专有投资差异带来的交易成本。由此可得:

假设3:技术差异负向调节专有投资差异与合作绩效的关系,即技术差异增强了专有投资差异与合作绩效的负向关系。

2.管理差异对专有投资差异与合作绩效关系的调节作用。

在实践中,合作双方因发展规模、经营环境以及文化制度与机制等的不同而使得各自的管理风格和企业文化存在差异,并且企业决策层构成、市场信息掌握情况以及设备与工艺等的不同会对其以后管理活动的实施产生影响,从而形成管理差异(才悦,2018)。

关系交换理论认为,专有投资差异损害合作双方的有效协调以及阻碍研发活动的进展,导致对合作绩效产生负面的影响。而合作研发伙伴间存在较大的管理风格差异以及企业文化差异时,不可避免地增加了双方的沟通、交流障碍,不利于知识的有效转移和共享,降低了合作研发的协同效应,阻碍了合作研发活动的进展,加剧专有投资差异对合作绩效的负面影响。另一方面,交易成本理论认为专有投资差异所带来的较高的交易成本,也会因为合作双方的管理差异而增加。具体来说,合作伙伴间较大的管理差异,使得双方难以具备良好的配适度,也就难以建立积极稳健的合作关系,不利于合作各方准确评估和评价对方是否有故意夸大需求及改变事实描述等的行为(Aparicio,2001),这些问题同样也增大了协调管理的难度,并且增大因冲突付出的成本和防范机会主义的成本,从而使得专有投资差异对合作绩效的负面影响更加显著。由此可得:

假设4:管理差异负向调节专有投资差异和合作绩效的关系,即管理差异增强了专有投资差异与合作绩效的负向关系。

3.技术差异对总专有投资与合作绩效关系的调节作用。

合作研发过程中双方技术差异较大时,合作各方难以通过完备的契约以约束合作伙伴的行为,难以建立惩罚机制避免和预防机会主义行为(Lavie et al., 2012), 在这种情况下,为了实现合作研发目标,合作各方之间会做出更高水平的承诺,从而建立良好的合作信任关系,促进和鼓励合作伙伴实现更多的互惠行动,从而加大对合作研发的过程控制,减少机会主义行为的产生(Lui et al., 2009)。同时,高水平的承诺也会减少技术差异带来的双方员工交流沟通的障碍,确保合作双方实现有效的知识分享,增强知识转移的效果,更有利于资源的整合和协同效应的实现。因此在双方技术差异较大的情况下,合作各方对合作的承诺变得尤为重要。根据关系交换理论,专有投资的投入量体现了这种承诺,因此双方的技术差异较大时,总专有投资对合作绩效的正向影响变得越强,越有利于研发目标的实现。相反,当合作研发双方之间的技术差异较小时,合作双方可以通过采取其他的手段来约束对方,例如建立完善的契约等,在这种情况下,总专有投资所体现的承诺对于合作绩效虽然拥有正向的影响,但是其发挥的作用弱于合作伙伴间存在较大技术差异的情境。由此可得:

假设5:技术差异正向调节总专有投资和合作绩效的关系。

4.管理差异对总专有投资与合作绩效关系的调节作用。

同理,当合作研发双方管理差异较大时,合作伙伴在沟通、交流方面难免存在障碍,导致合作双方签订的契约和规范不能有效地约束合作伙伴的行为,同时也难以有效利用惩戒机制预防和规避机会主义等不当的行为。在这种情况下,为了保障双方的协调沟通以及资源互补和共享,实现良好的合作绩效,合作双方更需要建立积极稳健的信任关系,通过对合作伙伴做出更高的承诺来减少合作中的机会主义行为等不良影响。此时,合作各方对合作的承诺就变得更加重要。根据关系交换理论,专有投资的投入量体现了这种承诺,因此在这种情况下总专有投资对合作绩效的正向促进作用变得更加显著。因此在管理差异比较大的情况下,总专有投资对合作绩效的正向关系会处于较强水平,正向影响作用变得更强。相反,Sirmon(2004)指出,当合作双方之间的管理差异较少时,合作双方可以通过其他一些手段如签订完善契约规范、建立惩戒机制等等来规避不合理行为。在这种情境下,总专有投资发挥的作用弱于合作双方之间存在较大的管理差异的情境。由此可得:

假设6:管理差异正向调节总专有投资和合作绩效的关系。

三、实证检验 (一) 数据收集本文采用问卷调查的方式收集数据来验证所提出的假设。在样本选择上,调查团队从获取的企业名录中随机抽取1200家企业作为调查对象。这些企业分布在安徽、广东、河南、江苏、陕西、上海等省市,可以避免单一地区抽样可能造成的偏差。在问卷设计上,调查团队参考现有文献开发出问卷初稿,通过对多家企业进行预调研及与多位企业管理者讨论来修订问卷。在调查方法上,调查团队采用面对面调查方式收集数据,并严格执行现场解决问卷填写者疑问,以此保证回收的问卷填写完整且有效。调查团队成员在开展正式调查前接受了关于背景知识、问卷问题确切含义及访谈技巧的培训。同时,为了避免共同方法偏差问题,调差问卷被设计成两部分,并分别由同一单位两名管理者独立完成。调查团队于2014年开展数据收集工作,共获得249家企业数据。其中,140家企业开展了合作研发,因此本文最终样本数为140家。为检验可能存在的未回答偏差问题,我们比较了参与和未参与调查企业的基本特征,没有发现显著差异。同时,我们根据企业同意参与调查的时间将样本分两组进行比较,没有发现显著差异(Armstrong and Overton, 1977)。另外,140家开展合作研发的企业和109家没有开展合作研发企业在基本特征方面也没有显著差异。因此,本文不存在未回答偏差问题。

(二) 变量的度量本文各变量的测量题项主要以国外现有的理论研究为基础,同时根据部分专家学者和业内人士的探讨意见进一步完善优化。除非特殊说明,所有变量均采用李克特5点计分法测量,“1”表示“很低”或“非常不同意”,“5”表示“很高”或“非常同意”,同意程度由1到5逐级递增。

根据Okamuro et al.(2011)及Diestre and Rajagopalan(2012)的研究,本文采用四个题项的主观量表对合作绩效进行测量,具体包括:“合作研发取得了预期成果”,“合作研发实现了合作目标”,“合作研发取得了积极影响”,“合作双方对合作结果满意”。

基于Suh and Kwon(2006)的研究,并根据具体情况进行了修改,从而对专有投资进行测量,具体来说测量我方投入包括三个题项:“在合作过程中,我方投入了大量的专用型资产”,“在合作过程中,我方投入了大量的时间和精力”,“如果中止合作,我方将面临巨大的损失”;测量伙伴投入包括三个题项:“合作项目中伙伴方投入大量时间与精力”,“合作项目中伙伴投入大量专用型资产”,“如果中止合作伙伴方将面临巨大损失”。

本文主要借鉴Kelly et al.(2002)的研究,对技术差异进行测量,具体包括:“技术知识存在差异”,“技术实力存在差异”。对管理差异进行测量具体包括:“管理风格存在差异”,“企业文化存在差异”。

本文的控制变量包括:企业年龄、企业规模、伙伴年龄、伙伴规模、技术不确定、市场不确定及竞争强度。以员工人数为依据量度企业规模,采用6点计分量表测量(1=少于50人,6=多于1000人)。技术不确定、市场不确定和竞争强度的指标参照Jaworski and Kohli(1993)的研究。具体测量指标见表 1。

| 表 1 变量的信度和效度 |

信度指的是采用同样的指标或测量工具重复地测量某相同事物时,得出相同结果的可能性。研究中某个指标或者测量工具的信度高,表明它得出的测量结果不会因为测量工具或者测量设计本身的特性产生变化。信度的分析检验通常采用Alpha系数鉴定评判,Alpha值的取值区间为[0, 1],值越大,量表信度越好,说明相对误差值越小,问卷的内部一致性就越好。其度量标准:当Alpha≥0.6时,达到可接受水平;当Alpha≥0.8时,量表信度很好;当Alpha≤0.6时,达不到接受水平。此外,总量表的Alpha取值往往大于0.8,如果在0.7和0.8间,也达到了可接受水平。

效度则指的是某种测量工具能够测量出其所要测量特性的正确性程度。效度越高,则表示测量结果越能展示所要测量的特征。对于度量指标的信度,本文采用了Alpha系数来衡量。由表 1可得,所有变量的Alpha系数全都大于0.70,表明变量度量指标通过了效度检验(Fornell and Larcker, 1981)。对于度量指标的聚敛效度,本文采用各变量测量指标的因子载荷进行衡量。由表 1可得全部指标的因子载荷都大于0.70,具有良好的效度(Fornell and Larcker, 1981)。

四、分析结果本文所有涉及变量的描述性统计如表 2所示。

| 表 2 描述性统计 |

本文采用多元回归的方法检验所提出的假设。具体数据分析分为三步:首先,将企业规模、年龄、伙伴规模、年龄、技术不确定、市场不确定及竞争强度这7个控制变量加入到模型1中,分析控制变量的作用。然后将专有投资差异、总专有投资、技术差异和管理差异加入到模型2中,检验专有投资差异和总专有投资与合作绩效的关系。最后,将专有投资差异和总专有投资与技术差异和管理差异的交互项加入到模型3中,检验技术差异和管理差异的调节作用。为了避免多重共线性问题,根据Aiken et al.(1991)的研究,本文对变量进行了标准化处理。分析结果如表 3所示。

| 表 3 回归分析结果 |

模型2发现:专有投资差异和合作绩效有负向关系(β=-0.181, p < 0.01),支持了假设1;总专有投资和合作绩效有正向关系(β=0.306, p < 0.001),支持了假设2。模型3表明:专有投资差异和技术差异交互项对合作绩效有负向的影响(β=-0.223, p < 0.05),专有投资差异和管理差异的交互项也有负向的影响(β=-0.328, p < 0.001),说明技术差异和管理差异都负向调节专有投资差异与合作绩效的关系,支持了假设3和4。同时,模型3发现:总专有投资和技术差异的交互项对合作绩效没有显著的影响(β=-0.072,p>0.10),说明技术差异没有调节总专有投资和合作绩效的关系,假设5没有得到支持。模型还发现:总专有投资和管理差异的交互项对合作绩效有正向的影响(β=0.188, p < 0.05),说明管理差异正向调节总专有投资和合作绩效的关系,支持了假设6。

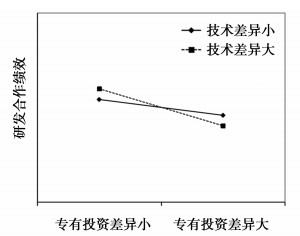

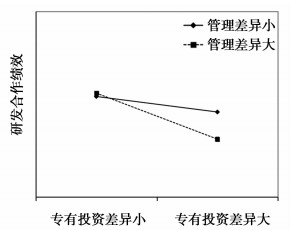

为更直观地说明技术差异和管理差异的调节作用,本文对调节作用进行了画图。如图 1所示,在技术差异大时,专有投资差异与合作绩效的负向关系更显著,说明技术差异的调节作用为负,支持了假设3。图 2表明,专有投资差异和合作绩效的负向关系在管理差异大时更加明显,支持了假设4

|

图 1 技术差异对专有投资差异与合作绩效关系的调节作用 |

|

图 2 管理差异对专有投资差异与合作绩效关系的调节作用 |

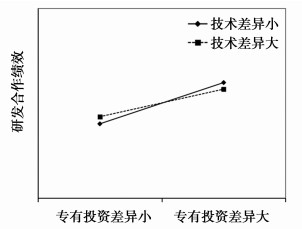

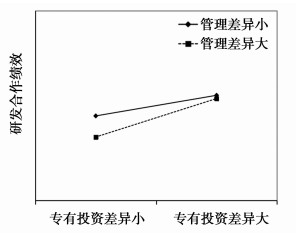

管理差异负向调节专有投资差异和合作绩效的关系。如图 3所示,总专有投资与合作绩效的正向关系在技术差异大和小两种情境下没有显著的区别,说明技术差异对该关系没有显著的调节作用。图 4表明,总专有投资差异和合作绩效的正向关系在管理差异大时更加明显,说明管理差异正向调节总专有投资和合作绩效的关系,支持了假设6。

|

图 3 技术差异对总专有投资与合作绩效关系的调节作用 |

|

图 4 管理差异对总专有投资与合作绩效关系的调节作用 |

本文对现有研究主要有三方面的贡献。第一,系统分析了合作研发中专有投资对合作绩效的影响。现有研究认为专有投资是影响合作绩效的关键因素,然而交易成本理论和关系交换理论对二者关系提出了相互矛盾的解释。本文通过关注专有投资的两个不同特征(总专有投资和专有投资差异)来探索其对合作绩效的影响。研究表明,专有投资是否有利于合作绩效取决于专有投资的不同特征,有助于解释交易成本理论和关系交换理论得出不同结论的原因。因此,本文更全面地描述了专有投资与合作绩效的关系,丰富了对专有投资与合作绩效关系的认知。

第二,本文发现专有投资在合作研发中的作用取决于总专有投资和专有投资差异两项特征,有助于推动对专有投资的研究。除了现有研究已广泛关注的总专有投资之外,专有投资差异是专有投资的另一个关键特征。研究发现,总专有投资和专有投资差异对合作绩效有截然相反的作用。该发现体现了专有投资的复杂性,并表明专有投资的作用是多维的而非单一的。因此,对专有投资作用的探索必须考虑专有投资差异,否则只是提供了片面的知识。

第三,本文将技术差异和管理差异作为重要的情境要素,发现专有投资的有效性和具体情境相关。研究发现合作各方差异对专有投资的有效性有重要影响,该结果表明,合作各方的差异加剧了专有投资差异的危害性,但强化了总专有投资的有效性。因此,后续对专有投资的研究需要将合作伙伴间差异这一重要情境考虑进来。

(二) 实践价值本文也有很好的实践价值。首先,本文发现总专有投资对合作绩效有积极影响,而专有投资差异对合作绩效有负面影响。因此,为了获得更好的合作绩效,合作各方不仅应该投入更多的专有投资,还应该减少和均衡专有投资差异。其次,本文发现专有投资的有效性受到情境因素的影响。因此在合作过程中,企业不仅需要注重选择存在技术和管理差异合伙来实现双方的优势互补,更要注意技术和管理的差异会导致专有投资差异对合作绩效产生更负面的影响作用。综上所述,本研究阐述了通过合作研发促进企业创新过程中面临的问题,指导企业对合作研发活动进行有效的设计,帮助企业针对所面临的合作伙伴状况以及自身条件对合作研发活动进行相应的调整和优化,最终促进合作绩效的提升。

(三) 局限性与未来研究方向尽管在研究的各个环节都有细致的考虑,但由于时间和客观资源的限制,本研究仍然存在一些不足之处,并且为未来的研究指出了方向。首先,本文使用的是横截面数据,以横向数据验证所提出的假设,但是合作伙伴间专有投资的投入与企业合作绩效的演化关系是随着时间的推移而进行的动态过程。因此, 如果在以后的研究中能够采用纵向数据来对各变量的演化关系进一步分析是更为准确的。其次,本文中的数据提供都来源于合作的一方,包括专有投资和合作绩效等,虽然该方法的有效性得到了普遍的认可并得到广泛地使用,但是鉴于一方提供的合作研发的主观数据可能存在自我报告偏差,如果收集的数据来自于合作双方的话,所获取的衡量数据将更加全面。

对于未来的研究方向,本文提出了如下建议: 第一,除了技术差异和管理差异,其他要素、机制和过程也会调节专有投资与合作绩效之间的关系,鼓励学者在未来研究中关注其他调节变量。第二,总专有投资和专有投资差异都涉及专有投资的关键方面。然而,以往的研究大多只强调了总专有投资,而忽略了专有投资差异。在研究专有投资的内涵时,未来的研究应做全方位的考虑。第三,专有投资影响合作绩效的中介机制尚不完善,以后的研究可以关注其他中介作用。

| [] |

白让让、谭诗羽, 2016, “研发模式, 纵向一体化与自主品牌导入期的创新绩效”, 《管理科学》, 第 4 期, 第 70-79 页。 |

| [] |

才悦, 2018, "战略联盟企业管理风格差异、联盟冲突与伙伴可替代性关系研究", 哈尔滨工程大学。 |

| [] |

初大智、杨硕、崔世娟, 2011, “技术合作对创新绩效的影响研究——以广东省制造业为例”, 《中国软科学》, 第 8 期, 第 155-164 页。 |

| [] |

高孟立, 2017, “合作创新中机会主义行为的相互性及治理机制研究”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1422-1433 页。 |

| [] |

黄嘉欣、汪林、储小平, 2015, “人际信任, 心理契约违背与组织导向偏差行为——来自家族企业样本的实证证据”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 67-81 页。 |

| [] |

李玲, 2011, “技术创新网络中企业间依赖, 企业开放度对合作绩效的影响”, 《南开管理评论》, 第 4 期, 第 16-24 页。 |

| [] |

罗芳, 2010, "战略联盟基于技术差异的技术合作效应实证研究", 重庆大学。 |

| [] |

苏中锋, 2018, “合作研发的控制机制与机会主义行为: 伙伴间差异的调节作用”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1422-1433 页。 |

| [] |

孙永磊、党兴华、宋晶, 2014, “基于网络惯例的双元能力对合作创新绩效的影响”, 《管理科学》, 第 2 期, 第 38-47 页。 |

| [] |

孙超, 2018, "合作创新中关系专用性投资的前置因素和'双刃剑'效应研究", 吉林大学。 |

| [] |

苏中锋、王海绒、张文红, 2016, “整合独立研发与合作研发: 吸收能力的影响作用”, 《科研管理》, 第 11 期, 第 11-17 页。 |

| [] |

寿志钢, 2012, “专有资产的非对称性和总量对关系绩效的影响——定制化合同和嵌入式关系的中介作用”, 《经济管理》, 第 8 期, 第 144-153 页。 |

| [] |

王节祥、盛亚、蔡宁, 2015, “合作创新中资产专用性与机会主义行为的关系”, 《科学学研究》, 第 8 期, 第 1251-1260 页。 |

| [] |

王龙伟、任胜钢、谢恩, 2011, “合作研发对企业创新绩效的影响研究: 基于治理机制的调节分析”, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 785-792 页。 |

| [] |

向丽、胡珑瑛, 2019, “研发外包中关系专用性投资与服务质量对关系质量的驱动作用研究”, 《科技进步与对策》, 第 12 期, 第 11-20 页。 |

| [] |

余海晴、俞兆渊、赵树宽, 2020, “关系专用性投资的机会主义效应与治理机制研究——一个独立和互补的调节模型”, 《研究与发展管理》, 第 1 期, 第 13-24 页。 |

| [] |

于茂荐, 2018, “关系专用性投资对企业创新的影响——基于客户协作视角”, 《科技进步与对策》, 第 2 期, 第 110-114 页。 |

| [] |

于飞、蔡翔、董亮, 2017, “研发模式对企业创新的影响——知识基础的调节作用”, 《管理科学》, 第 3 期, 第 97-109 页。 |

| [] |

Aparicio J.M., 2001, "Patterns of Growth and Fluctuating Asymmetry: The Effects of Asymmetrical Investment in Traits with Determinate Growth". Behavioral Ecology and Sociobiology, 49, 273–282.

DOI:10.1007/s002650000302 |

| [] |

Benn L., Kenneth J.P., Paul D.C., Robert B.H., 2009, "Knowledge Sharing in Interorganizational Product Development Teams: The Effect of Formal and Informal Socialization Mechanisms". Journal of Product Innovation Management, 26(2), 156–172.

DOI:10.1111/j.1540-5885.2009.00343.x |

| [] |

Bretherton, P. and Carswell, P., 2002, "Trust me-I'm a Marketing Academic! Across-disciplinary Look at Trust", Academy of Marketing Science Annual Conference: 2-5.

|

| [] |

Diestre L., Rajagopalan N., 2012, "Are all 'Sharks' Dangerous? New Biotechnology Ventures and Partner Selection in R & D Alliances". Strategic Management Journal, 33, 1115–1134.

DOI:10.1002/smj.1978 |

| [] |

Dyer J., Singh H., 1998, "The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Inter-organizational Competitive Advantage". Academy of Management Review, 23(4), 600–679.

|

| [] |

Dyer J., 1997, "Effective Interfirm Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximize Transaction Value". Strategic Management Journal, 18, 535–556.

DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<535::AID-SMJ885>3.0.CO;2-Z |

| [] |

Fryxell G.E., Dooley R.S., Vryza M., 2002, "After the Ink Dries: The Interaction of Trust and Control in US-based International Joint Ventures". Journal of Management Studies, 39(6), 865–886.

DOI:10.1111/1467-6486.00315 |

| [] |

Hingley M.K., 2005, "Power to all Our Friends? Living with Imbalance in Supplier-retailer Relationships". Industrial Marketing Management, 34, 848–858.

DOI:10.1016/j.indmarman.2005.03.008 |

| [] |

Klein B., Crawford R.G., Alchian A.A., 1978, "Vertical Integration". Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process", The Journal of Law & Economics, 21(2), 297–326.

|

| [] |

Kelly M., Schaan J., Joncas H., 2002, "Managing Alliance Relationships: Key Challenges in the Early Stages of Collaboration". R & D Management, 32, 11–22.

|

| [] |

Lui S.S., Wong Y.Y., Liu W., 2009, "Asset Specificity Roles in Interfirm Cooperation: Reducing Opportunistic Behavior or Increasing Cooperative Behavior?". Journal of Business Research, 62(11), 1214–1219.

DOI:10.1016/j.jbusres.2008.08.003 |

| [] |

Lhuillery Stéphane, Pfister E., 2009, "R & D Cooperation and Failures in Innovation Projects: Empirical Evidence from French CIS Data". Research Policy, 38(1), 45–57.

DOI:10.1016/j.respol.2008.09.002 |

| [] |

Lavie D., Haunschild, Khanna P., 2012, "Organizational Differences". Relational Mechanisms, and Alliance Performance", Strategic Management Journal, 33, 1453–149.

|

| [] |

Okamuro H., Kato M., Yuji Honjo., 2011, "Determinants of R & D Cooperation in Japanese Start-ups". Research Policy, 40(5).

|

| [] |

Ojala M., Hallikas J., 2006, "Investment Decision-making in Supplier Networks: Management of Risk". International Journal of Production Economics, 104, 201–213.

DOI:10.1016/j.ijpe.2005.03.006 |

| [] |

Okamuro H., 2007, "Determinants of Successful R & D Cooperation in Japanese Small Businesses: The Impact of Organizational and Contractual Characteristics". Research Policy, 36, 1529–1544.

DOI:10.1016/j.respol.2006.12.008 |

| [] |

Oxley J.E., 1997, "Appropriability Hazards and Governance in Strategic Alliances: A Transaction Cost Approach". The Journal of Law, Economics, and Organization, 13, 387–409.

DOI:10.1093/oxfordjournals.jleo.a023389 |

| [] |

Pemartín M., Rodríguez-Escudero A.I., 2017, "NPD Collaboration in An Asymmetrical Investment Context: A Relational View". Journal of Engineering and Technology Management, 45, 1–17.

|

| [] |

Rokkan I., Heide J.B., Wathne K.H., 2003, "Specific Investments in Marketing Relationships: Expropriation and Bonding Effects". Journal of Marketing Research, 40, 210–224.

DOI:10.1509/jmkr.40.2.210.19223 |

| [] |

Saxton T., 1997, "The Effects of Partner and Relationship Characteristics on Alliance Outcomes". Academy of Management Journal, 40, 443–461.

|

| [] |

Su Z., Bao Y., 2018, "Invest Heavily and Symmetrically: The Impact of Specific Investment on the Performance of R & D Collaboration". IEEE Transactions on Engineering Management, 99, 1–12.

|

| [] |

Sirmon D., Lane P., 2004, "A Model of Cultural Differences and International Alliance Performance". Journal of International Business Studies, 35, 306–319.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400089 |

| [] |

Sampson R.C., 2004, "The Cost of Misaligned Governance in R & D Alliances". The Journal of Law, Economics, and Organization, 20, 484–526.

DOI:10.1093/jleo/ewh043 |

| [] |

Trada S., Goyal V., 2017, "The Dual Effects of Perceived Unfairness on Opportunism in Channel Relationships". Industrial Marketing Management, 64, 135–146.

DOI:10.1016/j.indmarman.2017.01.008 |

| [] |

Van Beers C, Z, F, 2014, "R & D Cooperation". Partner Diversity, and Innovation Performance: An Empirical Analysis", Journal of Product Innovation Management, 31, 292–312.

|

| [] |

Vita G.D., Tekaya A., Wang C. L., 2011, "The Many Faces of Asset Specificity: A Critical Review of Key Theoretical Perspectives". International Journal of Management Review, 13(1), 1–20.

DOI:10.1111/j.1468-2370.2010.00287.x |

| [] |

Vita G.D., Tekaya A., Wang C. L., 2010, "Asset Specificity's Impact on Outsourcing Relationship Performance: A Disaggregated Analysis by Buyer Supplier Asset Specificity Dimensions". Journal of Business Research, 63, 657–666.

DOI:10.1016/j.jbusres.2009.04.019 |

| [] |

Williamson E., 1981, "The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach". American Journal of Sociology, 87, 548–577.

DOI:10.1086/227496 |

| [] |

Wu A., 2016, "The Mediating Roles of Governance Mechanisms and Knowledge Transfer on the Relationship between Specific Investments and Cooperative Innovation Performance". Technology Analysis & Strategic Management, 28, 217–230.

|

| [] |

Wang Q., Li J.J., Jr W.T.R., et al., 2013, "The Interplay of Drivers and Deterrents of Opportunism in Buyer-Supplier Relationships". Journal of the Academy of Marketing Science, 41(1), 111–131.

DOI:10.1007/s11747-012-0310-9 |

| [] |

Wu A., Wang Z., Chen S., 2017, "Impact of Specific Investments". Governance Mechanisms and Behaviors on the Performance of Cooperative Innovation Projects", International Journal of Project Management, 35, 504–515.

|

| [] |

Yuan Li, Hai Guo, Yi Liu, Mingfang Li, 2008, "Incentive Mechanisms". Entrepreneurial Orientation, and Technology Commercialization: Evidence from China's Transitional Economy", Journal of Product Innovation Management, 25(1), 63–78.

|

| [] |

Yang H., Zheng Y., Zaheer A., 2015, "Asymmetric Learning Capabilities and Stock Market Returns". Academy of Management Journal, 58, 356–374.

|

| [] |

Yu C.J., Liao T.J., Lin Z.D., 2006, "Formal Governance Mechanisms". Relational Governance Mechanisms, and Transaction-specific Investments in Supplier Manufacturer Relationships", Industrial Marketing Management, 35, 128–139.

|

| [] |

Zhao S.K, Yu H.Q, Xu Y.C, 2014, "Relationship-Specific Investment". Value Creation, and Value Appropriation in Cooperative Innovation", Information Technology and Management, 15(2), 119–130.

|

| [] |

Zsidisin G.A., Melnyk S.A., Ragatz G.L., 2005, "An Institutional Theory Perspective of Business Continuity Planning for Purchasing and Supply Management". International Journal of Production Research, 43(16).

|

| [] |

Fornell C., Larcker D.F., 1981, "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error". Journal of Marketing Research, 18, 39–50.

DOI:10.1177/002224378101800104 |

| [] |

Armstrong S.J., Overton T.S., 1977, "Estimating Non-Response Bias in Mail Surveys". Journal of Marketing Research, 14, 396–402.

DOI:10.1177/002224377701400320 |