中共十九届五中全会提出到2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的远景目标,要扎实推动共同富裕最艰巨最繁重的任务仍在农村①,而农村人口收入增长缓慢的原因主要是传统农业部门劳动生产率低下(Ranis and Fei, 1961)和农村剩余劳动力供过于求(马晓河、马建蕾,2007),通过鼓励农民工外出就业经商能增加农业部门边际产出、缓解城市劳动力短缺,能够有效降低工农劳动生产率差异、减小城乡区域发展贫富差距(向书坚、许芳,2016)。但我国城乡二元体制和特有的“户籍墙”制度使农村剩余劳动力在不同区域间灵活择业、自主选择常住地、平等享受公共服务存在一定难度(陈云松、张翼,2015),农民工市民化过程被分割成“农民-农民工-市民”两阶段乡城转移模式,造成人口城镇化落后于土地城镇化、户籍人口城镇化滞后于常住人口城镇化的粗放型城镇化现象(蔡昉,2017)。

① 2021年8月17日,习近平总书记在中央财经委员会第十次会议的讲话。

为破解这一难题,党的十九大报告明确指出“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化”。我国城镇化正处于快速推进阶段,随着农业转移人口逐步成为新型城镇化人口结构转型中重要动力,大中小城市房价高、务工人员看病贵、随迁子女上学难等问题日益凸显,按人均成本13万元(潘家华、魏后凯,2013)将2.86亿农民工①市民化需支付近40万亿元费用,巨额的市民化成本规模无法由政府、企业、个人某一方单独承担。

① 国家统计局《2020年农民工监测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202104/.

2014年3月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提到“建立健全由政府、企业、个人共同参与的农业转移人口市民化成本分担机制,根据农业转移人口市民化成本分类,明确成本承担主体和支出责任”。市民化的基本政策导向及财政体制的创新变化,决定了政府在农民工市民化进程中承担的重要作用。一方面,我国财政体制经历了从高度集中的管理体制过渡到中央统一领导的分级管理体制,如何构建政府间协调分担机制、规范各地各级政府承担责任,建立相互联系制约的运行方式, 成为了关注的重点(孙开、张磊,2019);另一方面,如何将社会保障、义务教育、就业培训等保障范围由当地户籍人口扩展到常住人口,实现农民工与城镇居民享有同等权利,为农民工市民化提供优质政策和制度保障,也成为了紧迫的任务(贾婷月,2015)。同时,企业作为市民化过程中重要受益者,应主动为农民工承担起应有的社会责任(匡远配、周凌,2017);农民工个人及其家庭是市民化直接主体,需提高自身综合素质以适应市场职业技能要求,积极承担在城市定居的生存发展费用(王竹林,2010);社会组织通过宣传动员社会力量,不断完善各方面服务,发挥社会行动者的积极作用(魏玉君、叶中华,2019)。

为此,本文基于Vensim PLE软件创新性地构建农民工市民化成本分担的系统动力学模型,模拟在不同转化率、不同责任比、不同转化地等不同情景下,市民化对经济运行和社会发展会产生哪些影响、各项新增成本由哪些利益相关者分担、相关主体有多大能力和动力容忍这部分成本,并进一步分析政府进行市民化财政缺口大小、各级财政承担市民化成本能力、不同地区市民化承担责任差异以及成本分担机制的可行性等问题。

二、文献综述刘易斯二元经济理论最早揭示影响乡城移民决策的预期成本和预期收益动因(Kennan and Walker, 2011),提出成本是影响农村剩余劳动力流动的根源问题(Bryan and Morten, 2019)。我国由于社会经济制度、城乡文化差异、城镇发展政策等历史性原因,使城乡公共服务水平不均等(辜胜阻等,2014)、城乡消费水平差异(唐茂华,2007)等造成市民化成本高昂。已有研究在借鉴经济学和社会学理论方法基础上构建了市民化成本指标测算:张国胜(2009)测量43座城市农民工市民化的私人发展成本和公共发展成本,发现东部沿海较内陆地区、第一代农民工较第二代农民工的成本更高;许庆等(2016)通过对农业转移人口的保障性住房、最低生活保障和子女入学三项福利成本计算,发现资金约束已不构成户籍制度改革障碍,中央政府在今后20年里完全有财力将现有农民工及其家属转移到城镇;宋扬(2019)认为放开户籍制度会有1.64亿新增高龄农民工进入城市,但劳动力的优化配置会大幅增加GDP,全面彻底的户籍制度改革能尽早实现公共服务均等化、缩小收入差距。

现有研究主要基于制度创新与政策构建两方面解决市民化过程中公共服务均等化的成本问题,包括改革户籍制度,将各项福利待遇从户籍身份上剥离,促进农民向市民的身份转变,实现城乡居民机会权利均等(刘军辉、张古,2016);扩大社会福利覆盖范围,培育城市农民工社会适应能力,推动其由传统土地保障向现代社会保障的转换(Diamond,2016;Munshi and Rosenweig, 2016;程名望、华汉阳,2020),达到控制市民化经济成本动态累积的目的;完善技能培训制度,提高农民工就业素质和人力资本水平,增强其自身成本分担能力以实现成本内部化与费用最小化(杨志明,2017);探索土地流转合理途径及征地规范制度,通过盘活农村土地这一“沉睡资本”,减轻政府公共财政支出压力(陈广桂,2004;周文等,2017);调整政府职能,通过改善分税制改革导致的央地责权关系不均衡问题,打通中央与地方政府间纵向转移支付、地方与地方政府间横向转移支付制度,提高公共政策效能(Ferreira and Gyourko, 2009;管治华、蒋长流,2015)。

政府作为维护社会秩序、促进社会发展的责任者,应充分发挥社会主义制度在维护社会公平正义和促进共同富裕方面的优势,强化自身在农民工市民化过程中的主体责任,健全财政机制体系分摊市民化高昂成本。我国在借鉴发达市场经济国家分税预算体制基础上,于1994年初步形成了具有分税、分权、分征、分管特征的多级预算管理体制,但受诸多因素影响,渐进式分税制改革并没有科学处理各级各地政府事权和财权范围,中央与地方的财政资金管理关系缺乏合理界定(陈丽华等,2012),那么应如何深化社会主义市场经济体制下的财税政策改革,解决人民最关心最直接的民生利益等现实问题?谌新民、周文良(2013)提出要从还权赋能方面协调市民化各利益主体冲突关系、合理设计推动成本分担制度建设,即坚持以政府主导推进和社会积极参与的联动逻辑(李实、杨一心,2022),按权责匹配原则加强中央、地方、部门之间协同合作与责任担当,充分发挥中央统一领导和地方组织落实的制度优势(郭庆松,2011),同时还应探索流入地与流出地政府合理分摊比例,保证各级各地财政责任义务划分的动态调整和不断完善(朱松梅、雷晓康,2015)。

与现有文献相比,本文主要贡献体现在:(1)现有研究多以静态短期、单个或部分地区分析为主,但对时间和空间双重影响的讨论较少,本研究既纵向考虑市民化长期动态不平衡,又横向分析市民化跨区异质特征;(2)大部分文献对于多部门承担成本,只关注城市地区人口增加产生的开支,本研究从城乡互动转移发展视角同时梳理城市地区人口迁入的新增支出和农村地区人口迁出的节减成本,同时还考虑到农民工迁出地差异化,更准确估计市民化经济成本;(3)运用Vensim PLE软件构建成本分担系统动力学模型仿真模拟市民化成本分担系统未来行为和发展走向,提出政府在农民工市民化过程中作为第一责任承担主体的要求,丰富了农民工市民化的财政学考察,探讨了不同地区市民化公共成本差异是否与财政能力相匹配,拓展了相关研究分析视角。

三、农民工市民化的成本分析及指标构建农民工市民化成本是农业转移人口从农村向城镇转移融入过程中在身份、地位、价值观、社会权利及生活、生产方式等方面由经济系统投入的最低资金量(张国胜,2009),从投入来源将市民化成本分为公共成本、企业成本、个人成本、其他社会组织成本(胡桂兰等,2013)。

(一) 农民工市民化的公共成本农民工市民化的公共成本是政府为保障市民化后的农民享有与城镇居民相同服务及正常工作生活,维持城市健康协调发展所增加公共管理服务、基础设施建设、生态环境保护等基本功能要素的财政投入,包括社会福利成本、其他社会保障成本、随迁子女教育成本、公共服务管理成本、城市维护建设成本等。

社会福利成本是政府为农民工市民化后享有社会保险投入的财政补贴资金,其中社会基本养老保险主要由市民化前的城乡居民养老保险①转变为市民化后的城镇职工基本养老保险,社会基本医疗保险主要由市民化前的城乡居民医疗保险②转变为市民化后的城镇职工医疗保险。故养老保险和医疗保险成本采用该保险城乡人均财政补贴差额进行衡量,而失业、工伤、生育保险成本因主要服务于城镇人口,直接用该类保险财政补贴总额除以参与人数计算。

① 在总结新农保和城居保试点经验的基础上,国务院于2014年决定将新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险两项制度合并实施,在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。

② 国务院于2016年出台《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》,决定于6月底前对整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度、建立统一的城乡居民基本医疗保险制度的工作作出整体规划和部署,各统筹地区于12月底前出台具体实施方案。

其他社会保障成本涵盖社会救济、社区服务、社会福利、社会优抚安置等内容,其中住房保障成本是政府为把市民化人口纳入住房保障体系增加的投入,借鉴世界上保障住房政策推行最好的香港,政府为30%中低收入户籍人口提供住房保障(张占斌等,2013),即住房保障成本=住房保障财政支出÷(30%×城市户籍人口);最低生活保障成本是国家为保证家庭人均收入低于当地最低生活标准人口的基本生活所需而新增的现金资助,由城乡居民最低生活保障标准差额乘以城镇低保率衡量;医疗卫生支出指各级政府用于医疗卫生服务、医疗保障补助、卫生和医疗保障行政管理、人口与计划生育等各项事业经费支出,由政府医疗卫生支出除以常住人口计算。

随迁子女教育成本是农民工随迁子女为获得与城镇居民子女相同教育水平、教育环境、教育服务等增加的公共财政教育支出,包括因城乡教育支出差距新增的教育事业费和由进城子女数量增加产生的学校基本建设支出。由于学前教育没有纳入财政保障范围,高中及大学也没有强制入学要求且转学难度较大,本文主要考虑财政经费覆盖广度和深度不断提升的义务教育阶段,以小学(6年)和初中(3年)教育年限为权数计算生均教育经费(许庆等,2016),再根据农民工带学生系数得到人均随迁子女教育成本。

公共服务管理成本是为满足农民工市民化后新增人口需求,政府在城镇公共服务、公共安全、环保节能等公共事务和日常管理方面所增加的资金,故公共服务管理成本=(一般公共服务+公共安全+文化体育与传媒支出+环境保护)÷常住人口。

城市维护建设成本是政府为保障改善农民工市民化后物质文化生活水平,对各项城市功能设施、社会基础设施、市政公用设施的投资。考虑到数据可得性,城市基础设施建设成本由除房地产投资外的城镇固定资产投资进行衡量,城市基础设施运营维护和更新改造耗费成本按新增设施投资与更新维护投资1:0.5的比例关系计算(张欣炜、宁越敏,2018)。

(二) 农民工市民化的企业成本农民工市民化的企业成本是雇佣农民工的企业按国家法律标准和行业规定,在落实城镇职工与农民工“同工同酬、同工同时、同工同权”要求时,为其提供劳动条件、劳动保护、福利报酬,缴纳社会保险和住房公积金,加大职工技能教育培训和人力资本投资等投入资金。

社会保险成本是企业为农民工缴纳基本社会保险投入的最低资金。依据《中华人民共和国社会保险法》,城市职工养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的企业平均缴费率分别为个人工资的12%、8%、2%、1%、1%。

鉴于数据可得性,企业改善居住条件成本用住房公积金成本进行替代,住房公积金是单位为城镇在职职工缴存和代扣的用于购买、建造、修缮自住房或缴纳房租的长期住房储蓄。根据《住房公积金管理条例》,改善居住条件成本=住房公积金=城镇就业人员平均工资×5%。

技能教育培训成本是企业为职工学习先进技术和提高文化水平等职业教育和职工培训承担的费用。按照《中华人民共和国职业教育法》,一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费,从业人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业按2.5%提取,故企业技能教育培训成本由城镇就业人员平均工资乘以2%近似衡量。

(三) 农民工市民化的个人成本农民工市民化的个人成本是农民工从农村向城镇、从农业向非农产业转移过程中,由农民工个人及其家庭为满足在城镇生存和发展需要支付的高于农村生活的额外支出,主要由社会生活转变成本、社会身份转变成本、社会职业转变成本等构成。

社会生活转变成本指离家务工农民在个人素质、生活方式、意识形态等向市民靠拢产生的成本,其中生活成本是农民工自身及其家庭为维持生理发展和生命延续、满足基本城镇生活需求所承担的额外日常消费支出,用扣除住房、教育支出后的城乡居民人均消费性支出差额计算;安居成本是除被纳入保障性住房体系的少数人口外,大部分农民工依靠自身支付解决城镇住房的租房或购房成本,用城乡居住人均消费支出差额计量;自身融入成本是农民工为弥补前期教育不足、增强自身人力资本而自我学习培训的投入资金,由城乡受教育年限差与人均教育经费乘积计算;子女教育成本是随迁子女在城镇接受教育面临的择校费、培训费等弹性较大的选择性开支,以城乡居民人均文教娱乐投入差额衡量。

社会身份转变成本指农民工市民化过程中由农村农民到城市市民这一社会身份转变所发生的成本,其中自我保障成本是农民工缴纳社会保险以达到与城镇职工相同保障水平的自我支出,根据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》,养老、医疗、失业保险和住房公积金的个人缴费率基本水平分别为工资的8%、2%、1%和5%;机会成本是由农民转变为市民后放弃、变卖或处理其原流出地持有的农村资产所发生的损失费用,其中由农村土地经营权产生的农林牧渔等生产和兼业经营收益是最大机会成本,故机会成本由农村居民人均家庭经营纯收入、财产性收入、转移性收入构成。

社会职业转变成本指由在非正规次属劳动力市场就业农民转化为在正规主要劳动力市场就业工人所需负担的成本,具体指市民化后失去农地面临失业风险所产生的隐性成本,即当国家失业保险金低于维持生活的支出成本时所面临风险,失业风险成本=(城镇居民人均消费支出-失业保险金)×失业率。

(四) 农民工市民化的其他社会组织成本农民工市民化的其他社会组织成本是社会团体、民间组织、公益社团、社会慈善和福利机构等在法律维权、社会救助、职业培训、心理疏导、子女教育等方面为农业转移人口提供的人、财、物支持。随着经济水平提高和社会文明进步,大众对公益事业及社会组织、农民工群体的关注度加大,但由于这方面成本计算难度较大且所占比例较小,本文忽略不计。

要说明的是,为了直观反映市民化的成本,本文采用分类核算加总法计算农民工市民化成本,个别缺失数据采用线性趋势外推法进行补充①。首先,由农民工及其家属规模测算出各省(自治区、直辖市)城镇和农村地区农民工市民化公共成本、企业成本、个人成本中各项人均支出,分别测算东部、中部、西部、东北各区域的城、乡各项加权人均支出;接着,从城乡可转移视角系统梳理成本的增减互动关系,根据国家统计局《农民工监测调查报告》,按照外出农民工中跨省流动农民工各输出地比例计算农民工市民化过程中应扣除的农村地区因人口迁出的节减成本;最后,计算城乡人均支出水平差额即为解决农民工市民化公共成本、企业成本、个人成本等各项人均经济支出②。

① 本文所采用的数据主要来源于:一是各类公开出版的统计年鉴;二是国家统计局、人力资源和社会保障部、教育部、财政部等官方网站公布的统计数据;三是各类研究机构提供的调查数据。

② 限于篇幅,农民工输入输出地区分布比例矩阵及各地区农民工市民化各项经济成本结果均未列出,如有需要可与作者联系。

四、农民工市民化的系统动力学模型设计农民工市民化SD模型是由政府子系统和社会子系统结合而成的具备关联性与动态性的复杂开放系统,模型假设仿真起始时间Initial Time=2010,结束时间Final Time=2035,步长Time Step=1,单位Year,其中2010-2019年数据用于系统参数确定检验,2020-2035年数据用于系统仿真预测。各模型参数及变量关系由仿真起始年份初值、趋势预测法等初步确定,并通过反复调试检验改进保证模型信度和效度,使其相对准确全面反映社会真实情况(钟永光等,2009)。

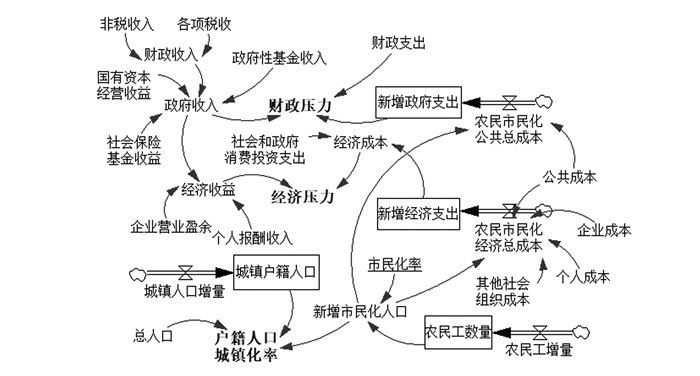

(一) 农民工市民化的总量分析基于不同市民化率构建农民工市民化总量分析系统动力学模型(见图 1),主要方程如下:农民工数量=城镇流动人口=城镇常住人口-市辖区内人户未分离城镇户籍人口、新增市民化人口=农民工数量×市民化率、财政压力=政府支出/政府收入、经济压力=经济成本/经济收益、户籍人口城镇化率=(城镇户籍人口+新增市民化人口)/总人口。

|

图 1 农民工市民化总量分析的SD仿真模型 |

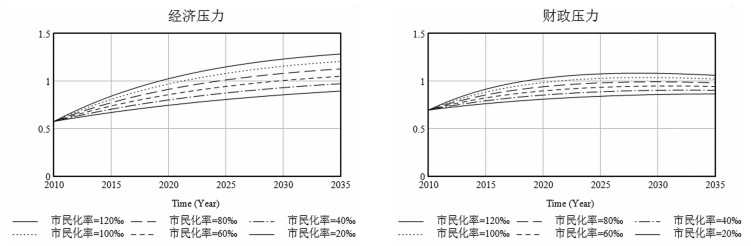

运用Vensim PLE软件逐步上调市民化率分析经济压力和财政压力变化,当市民化率上升至12%时,新增市民化总人口在2020年达37130万人,基本实现全部流动人口市民化③。模拟预测结果如图 2。在不考虑地区异质性和其他条件情况下,社会和政府在保证自身经济压力小于1时每年至多承担4%-6%新增市民化率,即2000万左右市民化人口。提高市民化率使市民人口数量增加,经济总成本和公共总成本上升,新增支出给社会和政府造成压力,促使政府通过有效财政开源增收措施实现流动人口市民化。

③ 2021年5月11日,国家统计局公布的第七次全国人口普查公报(第七号)显示,全国人口中,人户分离人口为492762506人,其中市辖区内人户分离人口为116945747人,流动人口为375816759人。

|

图 2 图 2(a)市民化经济压力变动趋势 图 2(b)市民化财政压力变动趋势 |

基于不同责任比对农民工市民化成本在各主体间的分担布局进行考量,第一层次是在保障各主体最大可承受范围基础上,如何在政府主体和市场主体中进行公共成本和社会成本的最优分配;第二层次是进一步考虑如何将政府主体承担的公共成本分摊至中央、地方等各级部门,实现市民化整体进程快速推进。

1.基于各相关主体的农民工市民化布局分析

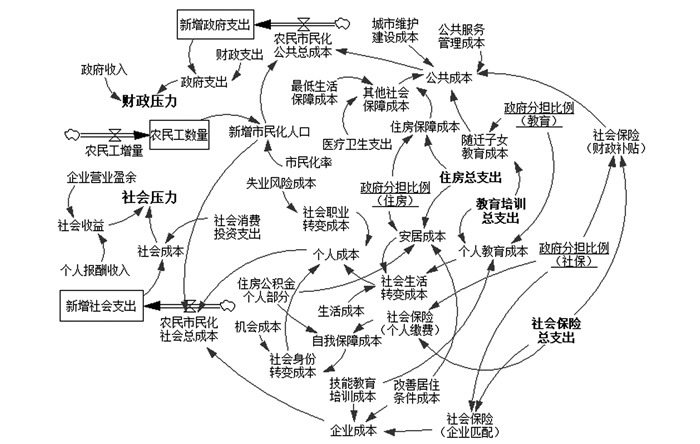

基于各相关主体不同分担比例构建农民工市民化布局分析的闭合仿真模型(见图 3),主要参数在已有方程基础上补充如下:个人社保成本=社会保险总支出×(1-政府分担比例)×个人占社会承担比例、个人安居成本=住房总支出×(1-政府分担比例)-住房公积金、个人教育成本=教育培训总支出×(1-政府分担比例)-企业技能教育培训成本、各主体经济压力=本主体经济成本/本主体经济收益。

|

图 3 农民工市民化布局分析(各相关主体)的SD仿真模型 |

根据现实数据和相关约束条件,运用Vensim PLE软件比较政府主体和社会主体对社保、住房、教育培训总成本的不同分担比例会如何影响农民工市民化的财政压力和社会压力,仿真方案设计如表 1所示。

| 表 1 农民工市民化布局分析(各相关主体)仿真方案设计 |

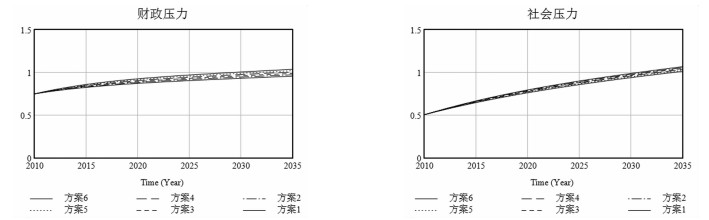

从仿真方案1到方案6,政府分担社保、住房、教育成本的比例越高,公共总成本越大,政府财政压力越大;但相对应地,社会分担比例越低,社会总成本越小,社会压力越小。从图 4可以看出,相较于2010-2019年政府年均承担17.5%社保、30%住房、50%教育(方案2)成本和2019年政府分担15%社保、25%住房、42.5%教育(方案1)成本,政府财政总压力小于1,而个人和企业的社会总压力大于1。

|

图 4 图 4(a)市民化财政压力变动趋势 图 4(b)市民化社会压力变动趋势 |

2.基于各级政府的农民工市民化布局分析

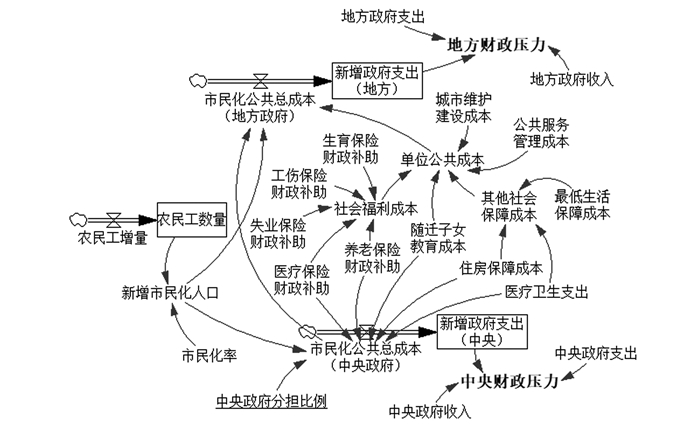

基于各级政府不同承担比构建农民工市民化布局分析的仿真模拟模型(见图 5)对纵向财政转移支付问题讨论,主要参数在已有方程基础上补充如下:中央政府公共总成本=(养老保险财政补助+医疗保险财政补助+住房保障财政补贴+政府医疗卫生支出+随迁子女教育财政支出)×中央政府分担比例×新增市民化人口、地方政府公共总成本=单位公共成本×新增市民化人口-中央政府公共总成本、各级财政压力=本级政府支出/本级政府收入。

|

图 5 农民工市民化布局分析(各级政府)的SD仿真模型 |

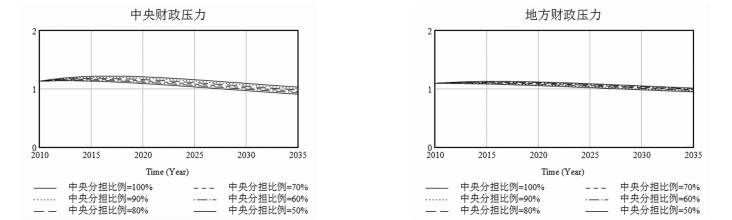

依据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》等文件,将养老保险、公共卫生服务、义务教育、住房保障等基本公共服务事项首先纳入中央与地方共同财政事权范围。比较中央财政分担50%的养老和医疗保险财政补助、住房保障财政补贴、政府医疗卫生支出、随迁子女教育财政支出等成本增加至100%会如何影响中央和地方政府农民工市民化的财政压力,模拟预测结果如图 6。

|

图 6 图 6(a)市民化中央财政压力变动趋势 图 6(b)市民化地方财政压力变动趋势 |

提高中央政府分担比例虽会增加中央财政公共服务支出,提升中央政府市民化财政压力,但同时也会减少地方基本公共服务财政支出,降低地方政府财政压力,鼓励地方政府吸纳更多进城时间长、就业能力强、适应城市产业转型升级和市场竞争环境的农业转移人口落户。图 6表明在新增市民化率5%前提下,中央政府至少应分担65%-85%的养老和医疗保险财政补助、住房保障财政补贴、政府医疗卫生支出、随迁子女教育财政支出等成本。

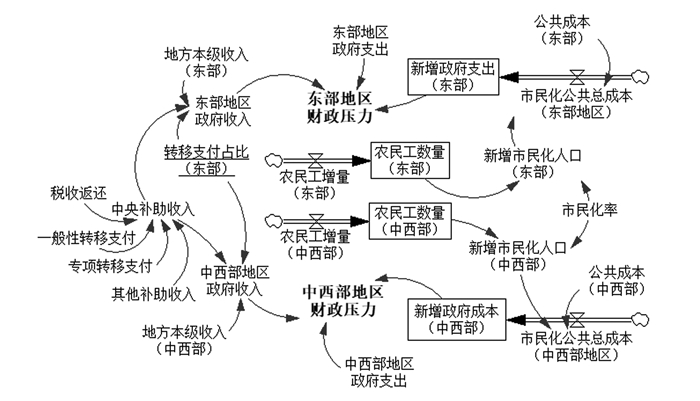

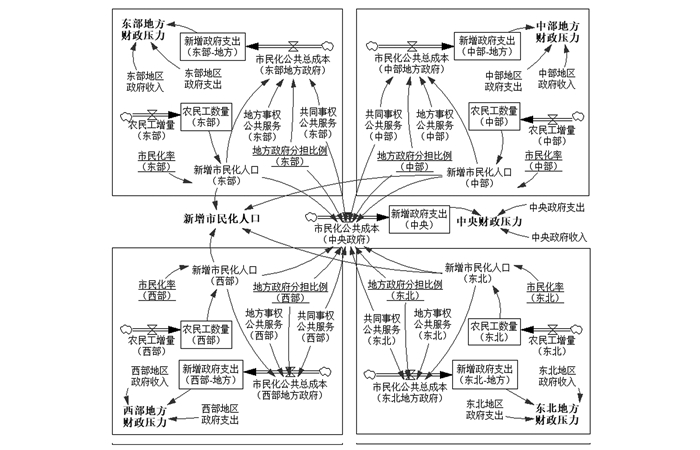

(三) 农民工市民化的结构分析基于不同区域构建农民工市民化结构分析的经济系统模型(见图 7)对横向财政转移支付问题研究,主要参数在已有方程基础上补充如下:中央补助收入=一般性转移支付+专项转移支付+税收返还+其他补助收入、地方政府收入=地方本级收入+地方转移支付占比×中央补助收入、各地财政压力=本地政府支出/本地政府收入。

|

图 7 农民工市民化结构分析的SD仿真模型 |

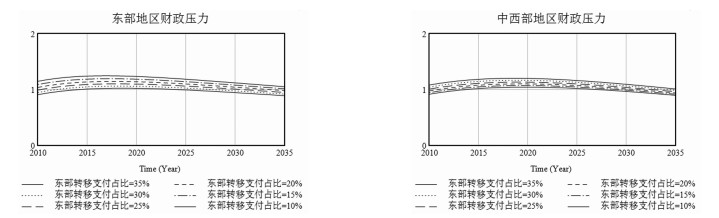

比较中央向东部转移支付及补助规模由35%降低至10%将如何影响各地区农民工市民化财政压力,预测结果如图 8。图 8表明,在5%新增市民化率情况下,中央政府应至少保证东部20%中央补助比例和中西部70%中央补助比例,才能使各地区政府财政压力小于1。降低东部地区中央转移支付比例虽会减少东部地方政府收入、增加东部市民化财政压力,但也会增加中西部地方政府收入、减少中西部财政压力。

|

图 8 图 8(a)东部地区市民化财政压力变动趋势 图 8(b)中西部地区市民化财政压力变动趋势 |

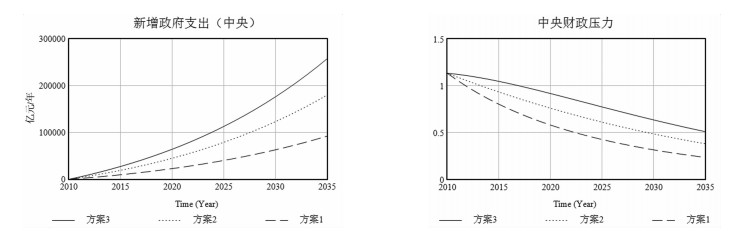

基于上述分析构建一个考虑各地政府不同转换率、不同承担比的市民化财政综合情景分析模型(见图 9),主要参数在已有方程基础上补充如下:地方政府公共总成本=(地方事权公共服务成本+共同事权公共服务成本×地方政府分担比例)×新增市民化人口、中央政府公共总成本=各地区共同事权公共服务成本×(1-地方政府分担比例)×新增市民化人口、各地各级政府财政压力=本地本级政府支出/本地本级政府收入。

|

图 9 农民工市民化财政综合分析的SD仿真模型 |

通过分析上述模拟方案,运用Vensim PLE软件比较东部、中部、西部、东北等各地各级政府制定不同市民化政策会给中央和各地政府造成多大财政压力,仿真方案设计如表 2所示。表 2的仿真方案是在确定各地政府分担比例①基础上,通过Vensim PLE软件模拟在地方财政压力为1时可实现的最大市民化率。

① 根据国务院办公厅《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》规定,中央将31个省(直辖市、自治区)和5个计划单列市划分为5档次,实行中央分档承担不同分担比例办法,基本按照东部10%-50%、中部60%、西部80%、东北50%-60%比例进行补助(表 2方案2)。

| 表 2 农民工市民化财政综合分析的仿真方案设计 |

增加市民化率使各地区市民化人口增长,中央和地方财政支出规模扩大,各地各级政府财政压力增大;而中央财政分担比例的扩张在加大中央财政支出的同时,减小地方财政支出,降低各地方政府市民化财政压力。从图 10(b)看出各仿真模拟方案中央财政压力均小于1,即中央财政可承担更大规模农民工市民化数量或分担更高比例地方财政压力。

|

图 10 图 10(a)市民化中央新增支出变动趋势 图 10(b)市民化中央财政压力变动趋势 |

由于自然环境、要素禀赋、区位条件、产业结构、国家政策等诸多因素影响,各地方政府面临着不同程度财政压力。东部地区经济发展水平高、地方本级财力充足,且农民工的高财政收入创收效应,使东部发达地区可承担更多数量市民化人口、更高程度基本公共服务供给;西部地区虽经济欠发达、工业化程度低、税源不充裕,但中央为实现地区公共服务均等化,转移支付力度较大,加之地广人稀,直接增强地方政府可支配财力水平和人均公共服务供给能力;东北地区正处于工业化中后半阶段,人均资源要素占有量充裕、财政税收水平高,且人口流出较多,地方财政市民化压力较小;但中部地区在市场化经济发展程度上不如东部、在国家政策扶持力度上不如西部、在人均资源要素禀赋上不如东北,人口稠密又使基本公共服务投入被“摊薄”,故公共服务不到位现象严重,市民化推行面临较大困境。

五、结论与政策建议农民工市民化是中国新型城镇化的核心内容,也是现阶段推进农民走向共同富裕的重要路径。如何化解农民工市民化的成本问题,既需要国家财政的统筹安排,也需要动员和调动社会各方的积极性。本文得出以下结论及政策建议:

(1) 在不考虑其他条件且经济压力小于1的前提下,社会和政府每年至多承担2000万左右新增市民化人口。但政府可通过行政力量实现政府放权和市场行权相统一,鼓励政府通过有效合法市场化手段打开筹资渠道,推动公共服务供给方式创新,提升城市各项服务功能。

(2) 从现有情况看,政府财政压力小于1,而社会压力大于1,政府有能力通过加快落实农民工城镇基本社会保险政策、完善农民工城镇住房保障体系、确保农民工子女平等享有受教育权利,减轻市场主体或社会力量市民化压力,消除农业转移人口顾虑,实现民生治理现代化。在5%新增市民化率条件下,中央政府应至少分担65%-85%共同财政事权成本,在按照“谁的财政事权谁承担支出责任”原则下,适度扩大中央分担比例,能增强地方加快落实市民化政策积极性,实现劳动力在全国区域范围的自由流动和三大产业部门的最优分配。

(3) 由于农民工回流(张吉鹏等,2020)等人口流动趋势变化,中央政府为实现各地财政压力小于1需保证中西部地区70%-80%转移支付补助占比。财政转移支付规模和结构在根据不同时期农业转移人口数量规模和流动趋势、不同地区城乡间农业人口实际进城落户数量等调整时,需尽可能向吸纳跨省流动人口较多地区和中西部民生财政缺口较大地区倾斜,缩小区域人均财政支出差异(习近平,2021),形成财政合理分配格局。

(4) 受地区条件和国家政策等影响,各地面临不同程度财政压力,但中央政府仍有扩大市民化人口数量、增加市民化成本分担的能力。同时,东部地方本级财力充足,可依靠自身财力提供均等化公共服务;西部地广人稀、中央补贴力度大,公共服务供给能力较强;东北因人口流出和人均资源占有量充裕,能接受较高市民化率;但中部地区市民化进程面临较大困境,国家通过引导产业分工协调和产业转移升级缩小地区经济差距,完善中央与地方政府间、地方与地方政府间转移支付制度实现社会公平。

| [] |

蔡昉, 2017, “改革时期农业劳动力转移与重新配置”, 《中国农村经济》, 第 10 期, 第 2-12 页。 |

| [] |

陈广桂, 2004, “房价、农民市民化成本和我国的城市化”, 《中国农村经济》, 第 3 期, 第 43-47 页。 |

| [] |

陈丽华、许云霄、辛奕, 2012, “城市化进程中以财政制度创新缩小城乡收入差距”, 《财政研究》, 第 1 期, 第 50-53 页。 |

| [] |

陈云松、张翼, 2015, “城镇化的不平等效应与社会融合”, 《中国社会科学》, 第 6 期, 第 78-95 页。 |

| [] |

谌新民、周文良, 2013, “农业转移人口市民化成本分担机制及政策涵义”, 《华南师范大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 134-141 页。 |

| [] |

程名望、华汉阳, 2020, “购买社会保险能提高农民工主观幸福感吗? ——基于上海市2942个农民工生活满意度的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 46-61 页。 |

| [] |

辜胜阻、李睿、曹誉波, 2014, “中国农民工市民化的二维路径选择——以户籍改革为视角”, 《中国人口科学》, 第 5 期, 第 2-10 页。 |

| [] |

管治华、蒋长流, 2015, “新型城镇化建设中县级财政保障压力与缓解对策”, 《财政研究》, 第 7 期, 第 28-33 页。 |

| [] |

郭庆松, 2011, “农民工市民化: 破局体制的'顶层设计'”, 《学术月刊》, 第 7 期, 第 72-78 页。 |

| [] |

胡桂兰、邓朝晖、蒋雪清, 2013, “农民工市民化成本效益分析”, 《农业经济问题》, 第 5 期, 第 83-87 页。 |

| [] |

贾婷月, 2015, “新型城镇化、利益分配关系与财政支出责任研究”, 《财政研究》, 第 12 期, 第 44-49 页。 |

| [] |

匡远配、周凌, 2017, “财政分权、农地流转与农民工市民化”, 《财政研究》, 第 2 期, 第 64-72 页。 |

| [] |

李实、杨一心, 2022, “面向共同富裕的基本公共服务均等化: 行动逻辑与路径选择”, 《中国工业经济》, 第 2 期, 第 27-41 页。 |

| [] |

刘军辉、张古, 2016, “户籍制度改革对农村劳动力流动影响模拟研究——基于新经济地理学视角”, 《财经研究》, 第 10 期, 第 80-93 页。 |

| [] |

马晓河、马建蕾, 2007, “中国农村劳动力到底剩余多少?”, 《中国农村经济》, 第 12 期, 第 4-9 页。 |

| [] |

潘家华、魏后凯, 2013, 《中国城市发展报告No.6:农业转移人口的市民化》, 北京: 社会科学文献出版社。 |

| [] |

宋扬, 2019, “户籍制度改革的成本收益研究——基于劳动力市场模型的模拟分析”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 813-832 页。 |

| [] |

孙开、张磊, 2019, “分权程度省际差异、财政压力与基本公共服务支出偏向——以地方政府间权责安排为视角”, 《财贸经济》, 第 8 期, 第 18-32 页。 |

| [] |

唐茂华, 2007, “成本收益双重约束下的劳动力转移”, 《中国农村经济》, 第 10 期, 第 30-39 页。 |

| [] |

王竹林, 2010, “农民工市民化的资本困境及其缓解出路”, 《农业经济问题》, 第 2 期, 第 28-32 页。 |

| [] |

魏玉君、叶中华, 2019, “项目制服务下的身份认同与社会融合——公益组织促进失地农民市民化研究”, 《中国行政管理》, 第 10 期, 第 120-126 页。 |

| [] |

习近平, 2021, “扎实推动共同富裕”, 《求是》, 第 20 期, 第 1-2 页。 |

| [] |

向书坚、许芳, 2016, “中国的城镇化和城乡收入差距”, 《统计研究》, 第 4 期, 第 64-70 页。 |

| [] |

许庆、钱有飞、孙君, 2016, “顶层设计、中央统筹与户籍制度改革”, 《经济体制改革》, 第 3 期, 第 12-17 页。 |

| [] |

杨志明, 2017, “中国特色农民工发展研究”, 《中国农村经济》, 第 10 期, 第 38-48 页。 |

| [] |

张国胜, 2009, “基于社会成本考虑的农民工市民化: 一个转轨中发展大国的视角与政策选择”, 《中国软科学》, 第 4 期, 第 56-69 页。 |

| [] |

张吉鹏、黄金、王军辉、黄勔, 2020, “城市落户门槛与劳动力回流”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 175-190 页。 |

| [] |

张欣炜、宁越敏, 2018, “农业转移人口市民化成本测算及分担机制研究——以山东省淄博市为例”, 《城市发展研究》, 第 1 期, 第 55-62 页。 |

| [] |

张占斌、冯俏彬、黄锟, 2013, “我国农村转移人口市民化的财政支出测算与时空分布研究”, 《中央财经大学学报》, 第 10 期, 第 1-7 页。 |

| [] |

钟永光、贾晓菁、李旭, 2009, 《系统动力学》, 北京: 科学出版社。 |

| [] |

周文、赵方、杨飞、李鲁, 2017, “土地流转、户籍制度改革与中国城市化: 理论与模拟”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 183-197 页。 |

| [] |

朱松梅、雷晓康, 2015, “流动人口城市公共产权缺失的治理路径”, 《中国行政管理》, 第 2 期, 第 54-58 页。 |

| [] |

Bryan G., Morten M., 2019, "The Aggregate Productivity Effects of Internal Migration: Evidence from Indonesia". Journal of Political Economy, 127(5), 2229–2268.

|

| [] |

Diamond R., 2016, "The Determinants and Welfare Implications of US Workers' Diverging Location Choices by Skill: 1980-2000". American Economic Review, 106(3), 479–524.

|

| [] |

Ferreira F., Gyourko J., 2009, "Do Political Parties Matter? Evidence from U.S. Cities". Quarterly Journal of Economics, 124(1), 399–422.

|

| [] |

Kennan J., Walker R., 2011, "The Effect of Expected Income on Individual Migration Decisions". Econometrica, 79(1), 211–251.

|

| [] |

Munshi K., Rosenzweig M., 2016, "Networks and Misallocation: Insurance Migration, and the Rural-Urban Wage Gap". American Economic Review, 106(1), 46–98.

|

| [] |

Ranis G., Fei J. C., 1961, "A Theory of Economic Developmen". American Economic Review, 51(4), 533–565.

|