当今世界处于百年未有之大变局,企业面临更加复杂、多变的环境,如何快速变革、提高竞争优势成为关键问题(朱亚丽、郭长伟,2021)。研究发现内部创业是企业在激烈的市场竞争中灵活整合既有资源,开发创业机会(Burgelman,1983),实现自我更新并重塑竞争优势的重要成长方式(Covin and Miles, 1999;刘静、苏敬勤,2019)。企业通过内部创业寻求新的增长动能,既能避免周期性的、系统范围的全面转型带来的重大风险,又能通过不断探索创业机会,实现随需而动、随机应变(Ireland et al., 2009;朱亚丽、郭长伟,2021)。与之呼应,近年来探索企业内部创业的有效模式、揭示内部创业过程已经成为理论与实践中的焦点话题,形成强劲的研究态势(Kuratko et al., 2015;李宇、马征远,2020)。创业可以看作是一种“新进入”行为(胡晓等,2020),当前研究依据企业提供的产品/服务或商业模式相对于在位企业的差异程度,将内部创业划分为模仿和创新进入两种模式(Zhou,2006;杨俊等,2010),如腾讯控股有限公司(下文简称“腾讯”)初期通过模仿进入模式开发“类Kik产品”引入微信聊天工具(WeChat),随后开发小程序构造开发环境和开发者生态,则属于创新进入模式。企业正是采取一系列模仿或创新进入的内部创业活动,不断克服既有经营活动惯性和打破内部资源约束,利用外界环境变化捕捉新的创业机会开展内部创业,实现持续成长。

先前研究探索了内部创业的驱动因素和演进模型,涌现了一些极具理论启发性的认识和判断(Kuratko et al., 2015;朱亚丽、郭长伟,2021)。但是,我们对内部创业的认识仍然存在不足,这在很大程度上导致这些理论判断的现实解释力度不够,至少表现在以下三个方面。第一,已有研究总结了一些内部创业的影响因素和驱动因素,但对上述因素如何发挥作用的机制研究依然较少,仍需对关键因素(如外界信息来源)如何诱发内部创业的过程机制进行深入研究,进一步揭示出“诱因—过程—结果”的内在机理;第二,依然缺少对内部创业机会如何实现有效开发的深入探究,还需进一步揭示内部创业机会开发过程(Ireland et al., 2009);第三,已有研究多停留在静态描述内部创业过程,而对于内部创业不同进入模式(如创新和模仿进入)的动态演化过程缺乏足够重视。因此,本研究有必要进一步探索内部创业的过程机制和演化路径。

内部创业是通过开发机会来开拓新事业的过程(Antoncic and Hisrich, 2001;Ireland et al., 2009;朱亚丽、郭长伟,2021),在复杂、多变的环境中,为了应对市场的动态变化,企业需要及时识别和有效利用机会来开展内部创业活动(Ireland et al., 2009;Neessen et al., 2019),这为本研究援引机会开发视角解读内部创业过程提供了理论依据与研究空间。因此,本文试图回答诱发企业内部创业的机会有哪些类型?企业识别这些机会后将如何有效利用?企业将选择何种进入模式开展内部创业活动?如何促进企业内部创业进入的动态演化以实现持续成长?本研究通过案例分析回答上述问题,以期揭示企业内部创业的内在机理过程,丰富相关理论。

二、相关文献回顾 (一) 内部创业概念与进入模式随着内部创业研究的发展,学者们从不同层面分析与解读内部创业现象,包括个体层面的企业员工创业行为研究(Kacperczyk,2012;Neessen et al., 2019;李志刚等,2020),以及组织层面的企业创业模式研究(Ireland et al., 2009)。其中,个体层面主要从创新性、主动性和风险承担性等创业导向特征关注个体员工的内部创业行为(Rigtering et al., 2019),并分析与上述内部创业行为相关的个体特质、先前经验、认知与学习能力等(Parker,2011)。而组织层面则关注企业如何通过内部创业发展新业务,以获取竞争优势(Ireland et al., 2009;苏晓华等,2020)。依据研究目的,本研究从组织层面入手,将内部创业定义为在激烈的市场竞争中开发新的创业机会,推动新产品/服务的孵化与成长,从而帮助企业实现新业务开发和重塑企业竞争优势的自我更新过程(李宇、马征远,2020)。

内部创业本质是一种“新进入”行为,是企业通过改进或创造产品/服务、更新商业模式并推出新业务进入市场的行为,包括模仿和创新进入两种模式(杨俊等,2010;胡晓等,2020)。其中创新进入是指企业利用原创性产品或全新商业模式进行内部创业,将不同于在位企业的产品、服务等推向市场(苏晓华等,2020);模仿进入是指企业借鉴在位企业已有产品或商业模式,通过模仿或改进其产品、服务等而进入市场(Zhou,2006;尹苗苗等,2016)。

(二) 内部创业进入的影响因素当前研究分别从个体、企业和环境层面探讨了内部创业进入的影响因素。个体层面包括创业者资本、创业经验等(Parker,2011),研究发现上述因素提供创业相关的隐性能力和信息,减少不确定性,增加创业进入可能性(Ozgen and Baron, 2007;Diestre et al., 2015)。企业层面影响因素包括资源、能力(Hornsby et al., 1993;Claussen et al., 2018)、组织学习(Dess et al., 2003;韩炜、彭靖,2021)等。研究表明企业的资源可支配性越高,与行业所需资源之间的相似性越大,组织排除障碍的能力越强,重新获取和整合组织资源、流程和战略以应对环境变化的能力越强,创业进入成功的可能性就越大(Hornsby et al., 1993;Claussen et al., 2018)。研究还表明企业会通过获取式学习、实验式学习、协同式学习等方式来整合不同的知识,通过利用和拓展已有知识并引进新知识来开展内部创业活动(Dess et al., 2003;韩炜、彭靖,2021)。此外,环境因素同样重要,已有研究发现创业初始环境(蔡莉、鲁喜凤,2016)以及环境竞争性、宽松性、动态性和敌对性等(胡晓等,2020)是机会和威胁的来源,影响企业内部创业进入。

上述研究探讨了内部创业进入的影响因素,但关注上述因素如何诱发内部创业的研究依然缺少,仍需对关键因素如何诱发模仿和创新进入的过程机制进行深入研究,进一步揭示出“诱因—过程—结果”的内在机理。此外,研究仍停留在静态描述内部创业过程,忽略了创新和模仿进入对后续创业进入活动的影响,缺乏对二者动态演化过程的揭示。

(三) 机会视角下的内部创业研究以往研究认为内部创业过程是通过识别与利用创业机会,创立并推动新业务的孵化与成长的过程(Antoncic and Hisrich, 2001;Ireland et al., 2009;朱亚丽、郭长伟,2021),这使得机会开发视角成为解释企业内部创业模仿和创新进入过程机制的适宜逻辑。最初,学者们通过外部环境变迁引入机会因素(Guth and Ginsberg, 1990),并强调了机会的突发性(Hornsby et al., 1993),以及内部创业机会搜寻、捕捉与评估的重要性(Burgelman,1984)。随后,一些学者将创业机会引入内部创业演进模型,如Timmons构建了以机会、资源与创业者为主要驱动因素的内部创业概念框架(董保宝,2012),Bloodgood等采用的框架包括机会识别、评估、合法化和实施这四个主要活动(Bloodgood et al., 2015),Turner和Pennington开发了一个动机、机会和能力的内部创业框架(Turner and Pennington, 2015)。然而,这些研究多是将机会作为内部创业的一个关键要素,探究机会与其它要素之间的关系,而较少考虑从机会开发视角探究内部创业的“诱因—过程—结果”这一过程,这为本研究援引机会开发视角解读内部创业过程提供了研究空间。

1.内部创业机会类型及机会识别

先前学者从机会的存在状态划分内部创业机会类型,包括发现型和创造型两种(刘静、苏敬勤,2019;李宇、马征远,2020)。尽管较多学者认为创业机会客观存在于环境中,等待被发现,也有学者认为创业机会是内生和主观构建的(Alvarez and Barney, 2007),依赖于创造性想象和构建机会的能力(Mathias et al., 2015)。然而这种分类方法忽略了外界环境不同信息来源对机会类型的影响。环境变化和外部信息是企业识别创业机会的基础和源动力,企业通过不同来源、途径和方式获取并掌握有关环境变化的信息,具体来说,来自市场和技术变动的信息主导企业识别内部创业机会(蔡莉、鲁喜凤,2016)。一方面,企业可以通过发现市场缺口,或改变人们的偏好和创造以前并不存在的需求来产生机会。另一方面,技术变革,如新技术的出现、现有技术的进步,通过改变本行业企业之间竞争的模式,使得行业内创业机会增加。因此,可依据识别机会的信息来源不同将内部创业机会划分为市场主导和技术主导机会。

2.内部创业机会利用

识别创业机会后,企业需要匹配相应的资源对机会加以利用,以最大化地创造价值(Shane and Venkataraman, 2000)。内部创业往往受既有业务限制和资源约束影响(Barney,2001),企业能否获取所需资源,并在资源有限的情境下高效整合资源以利用机会成为内部创业成功的关键(蔡莉、鲁喜凤,2016)。一方面,机会利用过程存在大量资源需求,企业需要持续地获取与机会相匹配的资源,最大化地支撑机会利用过程。另一方面,机会利用还需要匹配资源整合过程,即企业对获取的资源进行配置和绑聚以更新已有能力或构建新能力的过程(蔡莉、鲁喜凤,2016)。研究发现企业可以通过稳定调整(Stabilizing)、丰富细化(Enriching)和开拓创造(Pioneering)三种方式整合资源,且这三种方式在创新程度以及在能力升级、构建方面的创新作用依次递增(Sirmon et al., 2007;蔡莉、尹苗苗,2009)。

回顾相关文献,先前研究从机会视角围绕内部创业开展了研究,这为本文从机会开发视角进一步探讨企业内部创业的完整过程奠定了理论基础。本文聚焦于机会开发视角下内部创业全过程,并从动态视角探究模仿和创新进入模式的实现过程与演化机制。

三、研究设计与方法 (一) 研究方法本文采用嵌入式案例研究方法,以腾讯作为研究案例及主分析单位,同时以其内部创业的多个关键事件作为嵌入式次级分析单位,形成单一案例的嵌入式案例研究设计(韦影、王昀,2017)。首先,本文的研究目的是揭示企业如何借助外部信息来源识别创业机会进而开展内部创业过程。因此,适宜采用侧重“如何”问题、关注“过程”探究的案例研究方法。其次,现有研究在阐释成熟企业内部创业过程方面存在理论缺口,探索性、理论建构式的案例研究方法有助于解决未得到有意义解释的特定研究问题,有助于研究动态过程和路径机制(Eisenhardt,1989)。最后,嵌入式案例研究的出发点和落脚点都是主分析单位,在明确不同层次的分析单位后,以主分析单位为出发点提出研究问题,再通过对次级分析单位间的分析和模式比较,最终回归主分析单位得出结论(韦影、王昀,2017)。针对本研究探索企业内部创业过程,决策不同内部创业进入模式,以及如何促进企业内部创业进入的动态演化以实现持续成长的问题,嵌入式案例研究方法尤为适合。选择关键内部创业事件作为次级分析单位,挖掘其创新或模仿进入的内部创业过程,有助于归纳出企业持续内部创业机制。

(二) 案例企业选取本研究选取腾讯作为案例企业是由于:一,腾讯开展了大量内部创业项目,通过内部创业活动实现了进一步发展,如腾讯开发微信聊天工具进入熟人社交领域,开发微信支付、微信小程序等构造微信生态,通过腾讯医典、腾讯觅影等项目进入AI辅助治疗产业,通过腾讯影业、腾讯文旅等项目助力新文创背景下的文化产业发展。因此,腾讯适宜作为企业内部创业的研究案例。二,互联网行业的技术发展、顾客需求、竞争对手策略等变化的速度极快,尤其是近年来大数据、云计算和人工智能等技术的快速发展,加剧了外部环境的复杂、多变,非常契合本文的研究情境和研究主题。而腾讯作为我国互联网行业的领导者,它在内部创业实践中的成功经验具有广泛的影响力,剖析腾讯的内部创业经验具有较好的代表性和典型性,为其他企业提供借鉴意义。三,腾讯的发展过程经历了众多的内部创业事件,且各内部创业事件开发的产品类型与特征、战略模式、问题及解决方式等各有特点,历史数据较为完整,有利于本研究对问题的分析。为了洞悉内部创业过程的差异性,事件选择应既考虑多事件分析的逻辑复现,又考虑事件间的差异。借鉴内部创业研究的思路,本研究在选取事件过程中既关注到了内部创业过程的演进逻辑共性,也关注到受不同类型创业机会影响的进入过程特殊性,最终筛选出4个典型内部创业事件作为嵌入式次级分析单位,事件概况见表 1。

| 表 1 腾讯典型内部创业事件概况 |

本研究通过多种方式实现研究数据的相互补充及交叉验证。二手资料包括人物访谈、纪录片、公开讲话、公开课资料,如2016微信公开课Pro版,2017微信公开课Pro版,2018年中国“互联网+”数字经济峰会,腾讯8分钟产品课等。此外,由著名财经作家吴晓波撰写的书籍《腾讯传1998—2016:中国互联网公司进化论》,袁国宝等撰写的书籍《微信小程序运营实战:商业机会、营销变革与行业案例》,以及中国管理案例共享中心相关案例是本文重要的二手资料数据来源。而官方网站公开信息、官方媒体新闻报道、期刊文献等二手资料与其形成相互印证与补充。随后,研究小组通过半结构化访谈的方式对搜集到的信息进行验证、核实和补充,共进行了2次企业调研,访谈6人次,资料收集的基本情况见表 2。

| 表 2 资料收集情况 |

在数据分析中,本研究通过迭代非线性的路径对所收集到的资料进行分析,在分析过程中,反复思考研究问题、理论依据、原始资料三者间的关系(Eisenhardt,1989),不断为理论雏形的构建提供充分依据。本研究首先将每一个内部创业事件认定为创新进入或模仿进入,根据所识别的不同类型创业机会,采取的机会利用方式,以及选择了哪种内部创业进入模式,建立概念间的关系。在这个过程中,始终进行原始数据资料、已有理论研究结果和机会开发视角下理论雏形构建之间的迭代转化,不断反复,直至使结论趋于一致性收敛(Eisenhardt,1989)。在此基础上,采用模式对比的分析技术,对4个关键事件进行内部创业过程比对,在横向上辨析相异的信息来源、创业机会类型、机会利用方式和内部创业进入模式,形成理论复现;同时,在纵向上分析相似的“信息来源—机会识别—机会利用—内部创业进入模式选择”过程,形成原样复现。总体上,本研究通过对4个关键内部创业事件的往复观察与分析,在依据复现逻辑完成嵌入式次级分析单位的内部创业进入模式对比的基础上,建构主分析单位围绕内部创业问题的理论雏形(韦影、王昀,2017)。

(四) 信度与效度保证本研究从案例研究程序设计、资料收集以及数据分析各个环节注重信度与效度的提升(Eisenhardt,1989)。首先,本研究邀请了1名擅长内部创业研究的教授、1名从事案例研究多年的教授、2名MBA学员共同制订研究计划,针对其合理性和可操作性进行反复讨论,最终确立了详尽的研究计划。其次,本研究引入“内部创业事件”作为嵌入式次级分析单位使得本研究能够遵循复现逻辑,实现理论模型的复制与拓展。并且,本研究分析一个企业中多个内部创业业务单元,能够控制住一些可能引起干扰的外部环境和企业层面的影响因素,提升研究结论的稳健性(韦影、王昀,2017)。再次,在资料收集过程中,本研究对多元化的不同途径获取的一手和二手数据资料进行了三角验证,丰富了案例分析所需的数据链(苏敬勤、刘静,2013)。最后,在数据分析过程中,本研究反复思考研究问题、理论依据、原始资料三者间的关系,在迭代转化、不断反复的过程中,为理论雏形的构建提供充分依据(Eisenhardt,1989)。

四、案例分析与研究发现 (一) 内部创业的机会类型及识别为了及时应对复杂、多变的环境,腾讯需要充分识别和利用机会。本研究通过腾讯的4个关键事件剖析其识别机会过程,将内部创业机会划分为四类,即技术主导-发现型机会、技术主导-创造型机会、市场主导-发现型机会和市场主导-创造型机会(如表 3所示)。

| 表 3 典型内部创业事件的机会来源与特征 |

技术主导-发现型机会。竞争对手和合作企业的信息(包括企业间合作和员工流动造成的知识溢出)是企业获取技术进步信息的重要来源,现有技术的进步可以带来新的创业机会(蔡莉、鲁喜凤,2016)。以微信聊天工具(WeChat)为例,在移动互联网迅猛发展,逐渐被大众接受和认可的背景下,米聊、Talkbox、Kik、Whatsapp等通讯软件接连被推出,其中Kik的优异表现引起了腾讯的关注。腾讯认识到“熟人社交”商业模式的良好发展前景,进而识别出提供即时通讯服务的发现型机会。具体而言,因竞争对手、合作企业与本企业拥有相关联的技术领域,通过此类信息,企业能意识到现有技术的进步(Kavusan et al., 2016),进而识别创业机会,此类创业机会被视为“技术主导-发现型机会”。

技术主导-创造型机会。合作企业和研究机构提供的技术信息在技术创新中扮演着重要角色,新技术的出现通过改变企业间竞争模式增加行业内创业机会(蔡莉、鲁喜凤,2016)。如随着人工智能技术发展,图像识别、大数据处理、深度学习等领先技术出现,许多企业都在寻找可能的应用方向,腾讯通过从合作企业和研究机构获得技术信息进一步锁定AI辅助治疗产业,识别出腾讯觅影这一智慧医疗的创造型机会。这种利用技术信息领先行业发展,通过创造性想象构建新的解决方案的过程,就是创造机会的过程(Schulze and Hoegl, 2008),此类创业机会被称为“技术主导-创造型机会”。

市场主导-发现型机会。信息不对称、定价机制缺陷等市场不完善会产生创业机会,企业可以通过关注和扫描外部环境中的用户、合作企业、竞争对手信息来发现市场缺口,识别创业机会(蔡莉、鲁喜凤,2016)。以微信支付为例,一方面,用户对移动支付已有所接触,但已有软件使用门槛过高。腾讯在微信平台上推出支付类产品可以降低移动支付软件的使用门槛,便利用户的生活。另一方面,随着微信聊天用户的增加以及使用场景的丰富,在微信内引入移动支付解决方案可以进一步打通线上线下渠道,助力传统行业的企业实现数字化转型。该机会来源于市场供给与需求的不均衡,而腾讯基于自身的敏锐洞察力和警觉性识别了这一创业机会。我们将这种客观存在的关于现有产品或服务需求的机会称为“市场主导-发现型机会”(Shane,2012)。

市场主导-创造型机会。企业关注和扫描外部环境中的用户、合作企业、竞争对手信息是把握市场痛点的重要方式。企业可以通过改变人们的偏好和创造以前并不存在的需求来产生机会(蔡莉、鲁喜凤,2016)。以微信小程序为例,用户面临下载、安装应用软件过于麻烦、安装过多应用软件占用手机存储空间等问题,且部分企业独立开发、运营应用软件存在困难。针对上述痛点,腾讯与开发者合作构建了小程序这一实现“触手可及、用完即走”功能的创业机会,使用户扫描二维码或搜索名称就能轻松进入应用。因此,若市场信息未能清晰展现需求,则需要企业挖掘潜在需求并产生新的产品设计(Shane and Venkataraman, 2000),通过与利益相关者合作构建“市场主导-创造型机会”。

(二) 基于不同类型机会的内部创业过程依据四种不同类型的内部创业机会,本研究进一步探究企业如何动员资源以利用机会实现内部创业过程,案例证据如表 4所示。

| 表 4 基于不同类型机会的内部创业过程 |

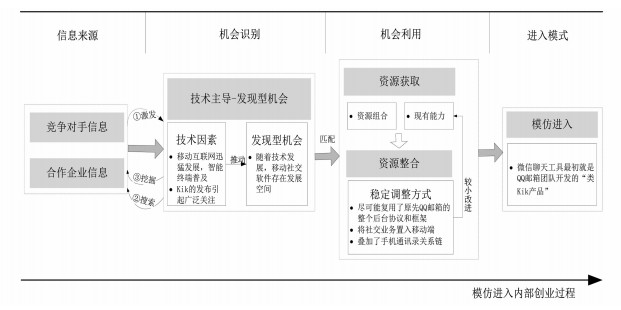

1.技术主导-发现型机会利用:微信聊天工具(WeChat)

依前文所述,合作企业和竞争对手的技术信息展现了移动互联网行业的发展,激发腾讯对技术因素的关注。腾讯通过搜索和深入挖掘相关的技术信息和应用方向,识别到即时通讯服务的业务模式在社交领域的优异成绩,引起对微信聊天工具(WeChat)这一创业机会的识别。随后腾讯整合资源以利用机会,通过模仿进入模式实现内部创业,其过程如图 1所示。

|

图 1 技术主导-发现型机会的模仿进入过程 |

识别创业机会后,内部创业团队获取所需资源以利用这一机会。在机会利用过程中,内部创业团队通常从组织内部寻求资源,这些资源往往是企业未能充分或有效利用的冗余资源。腾讯在QQ邮箱、QQ空间等王牌产品高速发展中,历经服务考验,积累了丰富的资源、经验和坚实的能力基础,形成了可支配的资源组合。内部创业团队获取到此类资源组合,用于开发新业务。简言之,在技术层面上,腾讯充分利用了开发QQ邮箱过程中打下的坚实的能力基础;在市场层面上,利用QQ好友关系链构建微信用户资源。

随后,内部创业团队通过资源的稳定调整实现对机会的利用。它是指企业通过对已有资源组合进行微调,保持现有人员、技术、管理流程等基础性资源不发生显著变化,最终实现现有能力的较小改进(蔡莉、尹苗苗,2009)。这一过程类似于“滑行”(coasting)(Siggelkow,2002),在现有能力基础上进行较小的增量改进,以保持知识和技能的更新(Sirmon et al., 2007)。在技术层面上,在将社交业务置入移动端的微信开发过程中,尽可能复用了原先QQ邮箱的整个后台协议和框架,即采用的是邮箱的HTTP协议,而不是通常即时通讯工具所用的UDP协议;在市场层面上,微信在腾讯QQ好友关系链之上又叠加了手机通讯录关系链。

最后,内部创业团队采取模仿进入模式。通过上述的机会利用过程,腾讯基于移动互联网技术的发展,借鉴了市场表现优异的“熟人社交”模式,为国内市场提供“类Kik”的即时通讯产品,即通过模仿进入模式实现内部创业。

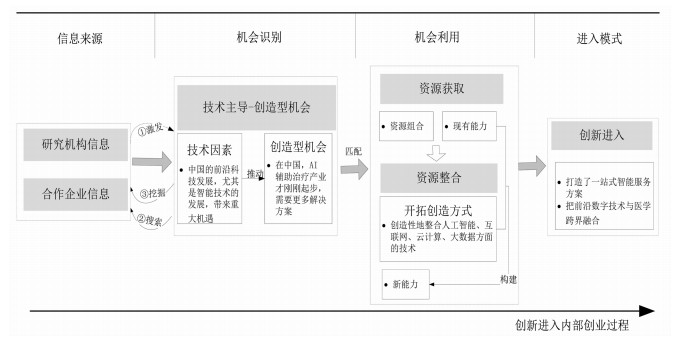

2.技术主导-创造型机会利用:腾讯觅影

依前文所述,腾讯觅影是基于新技术发展构建出的创造型机会。新技术的出现指明了未来的技术和行业发展方向,腾讯借助图像识别、大数据处理、深度学习等领先技术,布局AI辅助治疗产业,构建创业机会。随后获取和整合资源以利用机会,最终选择创新进入模式实现内部创业的过程如图 2所示。

|

图 2 技术主导-创造型机会的创新进入过程 |

构建创业机会后,内部创业团队获取所需资源以利用机会。团队先前积累的人工智能、互联网、云计算、大数据等方面的技术和能力是开发腾讯觅影的基础。如腾讯先前的微信医保支付、商业保险、微信在线医事咨询等服务为腾讯觅影提供部分数据资源和医疗服务能力基础。

随后,内部创业团队通过资源的开拓创造实现了对机会的利用。它是指企业通过探索性学习等方式,或将新的资源组合到一起,或用有创意的新方法对现有资源进行组合,最终实现新能力的构建(蔡莉、尹苗苗,2009)。腾讯觅影是腾讯首款将人工智能技术运用到医学领域的产品,由腾讯医疗健康事业部牵头,聚合腾讯内部包括AI Lab、优图实验室等多个顶尖AI团队的能力,将人工智能技术与医学跨界融合研发而成。在市场层面,腾讯与河北医科大学第三医院和河北医科大学第一医院进行深度合作,将其作为落地腾讯AI辅诊的首批医院;在技术层面,内部创业团队创造性地整合多种技术,构建AI辅助医生进行疾病筛查和诊断的新能力,即通过开拓创造的资源整合方式,实现了新能力的构建。

最后,内部创业团队采取创新进入模式。腾讯觅影打造了一站式智能服务方案,提供从数据脱敏、接入、标注,到模型训练、测试、应用的全流程服务。内部创业团队通过创新进入模式开发腾讯觅影,把前沿数字技术与医学跨界融合,助力医疗行业开启安全高效、智慧健康新时代。

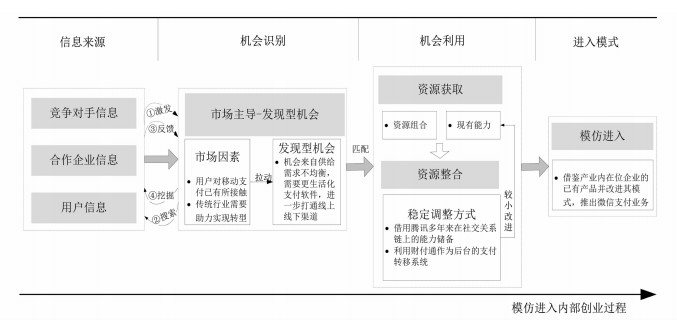

3.市场主导-发现型机会利用:微信支付

依前文所述,腾讯通过用户、合作企业、竞争对手等提供的市场信息发现了创业机会。这些市场信息呈现了市场供给与需求的变化,引起腾讯关注,随后,企业不断搜索、挖掘更多市场信息。腾讯在反馈与挖掘的不断迭代过程中,认识到在微信聊天平台上引入移动支付类服务的需求与良好时机,进而识别出创业机会。随后通过整合资源以利用机会,最终实现内部创业,其过程如图 3所示。

|

图 3 市场主导-发现型机会的模仿进入过程 |

识别创业机会后,内部创业团队获取所需资源以利用机会,包括获取微信的已有关系和客户资源等。具体而言,在技术层面上,借助腾讯多年来在财付通上的技术积累和能力储备;在市场层面上,借助腾讯多年来构建的社交关系链,以及利用微信的平台优势构建客户资源。

随后,内部创业团队通过资源的稳定调整利用机会,即企业通过对已有资源组合进行微调,在现有能力基础上进行较小的增量改进,以保持知识和技能的更新(Sirmon et al., 2007)。微信支付是由腾讯公司与旗下第三方支付平台财付通联合推出的支付类产品,内部创业团队利用财付通提供基础支付能力的支撑和技术上的支持,将移动支付融入社交场景,增加微信的使用场景和用户粘性。资源的稳定调整方式帮助腾讯实现了在现有能力基础上的改进,保障微信支付的顺利开发。

最后,内部创业团队采取模仿进入模式。早期出现的第三方支付平台是基于电子商务的交易需要,随后多种移动支付产品被推出,这些第三方支付平台的业务模式和技术实现方法不尽相同,但平台的结构则具有相似的基本点,即第三方支付平台前端直接面对客户,平台的后端连接各家商业银行或通过人民银行支付系统连接各家商业银行。腾讯借鉴产业内在位企业的已有产品并改进其模式,通过模仿进入推出微信支付业务。

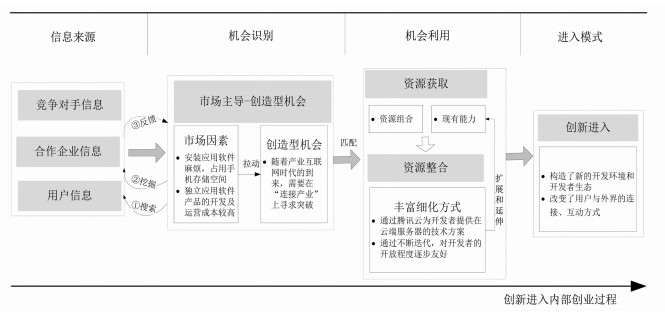

4.市场主导-创造型机会利用:微信小程序

依前文所述,腾讯通过用户、合作企业、竞争对手等信息构建小程序这一创业机会。腾讯关注和搜索市场信息识别出潜在需求,并不断深入挖掘。在反馈与挖掘的不断迭代过程中,利用信息共享与利益相关者共同构建创业机会。随后腾讯动员资源以利用机会,实现内部创业,其过程如图 4所示。

|

图 4 市场主导-创造型机会的创新进入过程 |

构建创业机会后,内部创业团队获取所需资源以利用机会。在技术层面上,小程序利用腾讯云提供云端服务器的技术方案;在市场层面上,小程序依附微信这个用户量庞大的流量平台,获取社交分销方面的天然优势。

随后,内部创业团队通过资源的丰富细化实现对机会的利用。它是指企业通过学习扩展当前技能库的新技能或者给已有“资源束”增加补充资源,最终扩展和延伸当前能力(蔡莉、尹苗苗,2009)。这一将新的补充资源与现有能力相结合的丰富细化过程类似于“嫁接”(grafting)(Puranam et al., 2003;Sirmon et al., 2007),如微信小程序将应用开发者的产品或服务附加“嫁接”到其平台,作为资源整合过程中非标准化的资源,使得在不同使用场景有不同的小程序解决方案,从而创造出一种新的、更高层次的平台服务能力。随着小程序升级更新,对开发者的开放程度逐步友好,内部创业团队不断吸引应用接入,并与应用开发者交流与合作,将其作为新的“资源束”,赋能原有资源和能力,实现新价值创造。即通过资源的丰富细化方式在互补的资源之间创造共性,从而扩展和延伸企业的现有能力实现对创造型机会的利用。

最后,内部创业团队采取创新进入模式。小程序构造了新的开发环境和开发者生态,改变了用户与外界的连接、互动方式,将微信从工具型应用提升为操作系统,吸引了应用开发者进入,配合企业微信、公众号及支付业务,形成了完善的交易生态。小程序的开发,帮助构建了线上线下融合的商业模式,可以通过收集用户的消费年龄和消费习惯等数据帮助商家精准营销,同时可以通过社群、社交裂变来完成分享领取、免单等活动,其背后蕴藏着商业模式的颠覆和行业生态的变革,在这一过程中实现了创新进入模式的内部创业活动。

综上,本研究对典型内部创业事件进行分析,揭示了“信息来源—机会识别—机会利用—内部创业进入模式选择”的完整过程。具体而言,当获取到来源于用户、合作企业、竞争对手等市场信息时,企业采取稳定调整的资源整合方式可以利用“市场主导-发现型机会”,进而选择模仿进入模式实现内部创业;采取丰富细化的资源整合方式可以利用“市场主导-创造型机会”,选择创新进入模式实现内部创业。而当获取到竞争对手、合作企业的技术信息时,企业采取稳定调整的资源整合方式可以利用“技术主导-发现型机会”,选择模仿进入模式实现内部创业;当获取到合作企业、研究机构的技术信息时,企业采取开拓创造的资源整合方式可以利用“技术主导-创造型机会”,选择创新进入模式实现内部创业。

(三) 企业内部创业进入模式的平衡与演化嵌入式案例研究的出发点和落脚点都是主分析单位(韦影、王昀,2017),最终应回归主分析单位揭示企业持续内部创业的整体机制。通过案例可以发现,在腾讯整体内部创业发展历程中,模仿和创新进入两种模式均存在,并在不同阶段分别侧重于其中一种模式。这是因为缺乏创新业务会导致企业太脆弱,需要静侯他人先行,等看到明确好处之后才快步跟随,在快速变化的环境中就像“没有地基的建筑”,面对强风极易坍塌;缺乏模仿业务则导致企业不够灵活,把资金、技术、人员都嵌入风险性极高的创新进入业务,会“耗竭”企业资源,导致没有充足资源来支撑和维持原有竞争优势(李剑力,2007),就像“放入所有鸡蛋的篮子”,缺乏应对风险的缓冲机制。简言之,企业内部创业的模仿与创新进入模式需要兼而有之,不可偏废,而在两者都需消耗企业资源且企业能力有限的前提下,如何有效地兼顾创新与模仿进入两种模式,以此增强企业的竞争优势是内部创业研究当中一个关键问题。

在企业整体内部创业发展历程中,间断平衡是兼顾模仿和创新进入的适宜逻辑。在有限资源、能力和稍纵即逝的创业机会约束下,企业通常会根据其不同发展阶段的需要合理选择进入模式。例如腾讯初期通过模仿进入模式开发“类Kik产品”引入微信聊天工具,又在随后挖掘更多潜在需求时,采取创新进入模式开发微信小程序,进一步构造新的开发环境和开发者生态。这种在企业长期战略指引下按照特别的规律或顺序来安排短期不同策略或机制,进而实现两种机制平衡的过程即为间断平衡(杨学儒等,2011;周翔等,2018)。在内部创业过程中,企业可以依据不同发展阶段的需求,侧重选择模仿进入或创新进入模式并设计不同的创业机会开发过程,从而推动内部创业不同进入模式的间断平衡。通过适时调整其进入模式重心而确保内部创业活动的效果,解决内部创业过程中企业过于脆弱或不够灵活的问题。

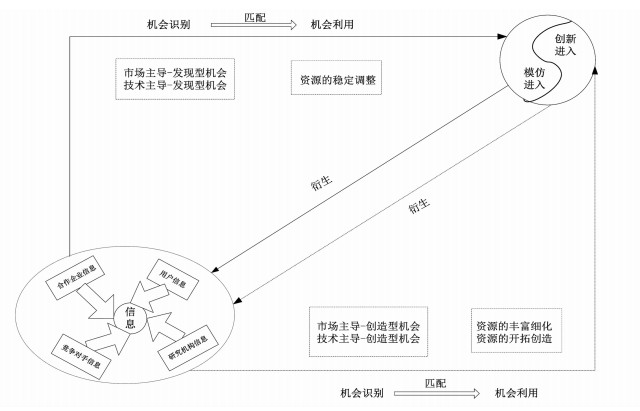

企业内部创业进入模式间的动态演化是实现间断平衡和持续内部创业的重要途径。具体而言,企业基于原有模仿和创新的内部创业活动,获取外界环境变化的信息,衍生出新的创业机会,并通过内部创业“信息来源—机会识别—机会利用—内部创业进入模式选择”全过程引发新一轮的内部创业活动,实现持续内部创业。如腾讯基于微信聊天工具这一模仿进入业务,通过有效管理市场信息分别衍生出了微信小程序这一“市场主导-创造型机会”和微信支付这一“市场主导-发现型机会”,在不断衍生和演化过程中,微信逐渐从功能单一的即时通讯工具成长为集社交、娱乐、支付于一身的平台。具体企业内部创业的演化机制如图 5所示,从中可以看出,企业以模仿和创新进入这两种模式的内部创业活动作为“根”,衍生出新的发现型机会和创造型机会,从衍生出的创业机会中选择适合成为未来战略内容的发展方向,为企业新一轮的内部创业提供了一种节奏或方向,是企业再次内部创业的“种子”。衍生的“种子”不断成长,企业通过模仿与创新进入的动态演化,实现内部创业的持续进行和发展。在这一动态演化过程中,企业在稳定的基础上变革,在模仿的基础上创新,又在创新中寻求模仿的机会,在坚持原则和适度灵活中处理企业的发展和重塑竞争优势问题。这保证了企业资源的有效利用和合理分配,促进了企业长短期目标的协调以实现持续成长。

|

图 5 企业持续内部创业的演化机制 注:图中的虚线意在表示创新进入的内部创业模式下的演进路径,实线意在表示模仿进入的内部创业模式下的演进路径;两种模式的内部创业过程经信息引发新一轮内部创业活动。 |

企业能否在复杂、多变的环境下识别和利用创业机会,直接影响着内部创业能否成功。因此,本研究基于机会开发视角,探究企业“如何识别内部创业机会”、“如何利用机会开展内部创业活动”以及“如何动态选择内部创业进入模式”,研究结论在以下三方面做出了理论贡献。

第一,本研究明晰了复杂、多变环境下企业开展内部创业可识别的不同类型创业机会。尽管先前研究曾试图根据机会的存在状态将内部创业机会分为发现型和创造型两类(刘静、苏敬勤,2019;李宇、马征远,2020),但依然缺乏对外界环境因素的考虑。因此,本研究在上述分类基础上引入市场和技术两方面的信息来源带来的影响,将内部创业机会类型进行了重新划分。其中,“市场主导-创造/发现型机会”体现了市场的拉动作用,表明企业可以基于“需求端”主导作用识别创业机会。这种观点的核心是以需求为导向,尽可能地将市场需求作为内部创业的起始点,搜寻市场上的消费空白,进一步挖掘机会和生成产品构思。而“技术主导-创造/发现型机会”则体现了技术推动作用,企业可以基于“供应端”主导的技术推动式内部创业,将技术发展作为起始点,并将技术转化为新产品实现市场供给。研究结论丰富了内部创业机会相关研究,完善了内部创业相关理论。

第二,本研究借助机会开发视角揭示了内部创业过程。尽管先前研究将机会作为重要要素开展内部创业研究(Bloodgood et al., 2015;Turner and Pennington, 2015),但多局限在探讨机会与其它关键要素之间的关系上,我们的研究则从机会识别到机会利用这一完整链条来揭示整个内部创业过程,并在机会利用过程中具体揭示了如何匹配资源整合方式。研究发现企业通过稳定调整的资源整合方式利用“市场主导-发现型机会”以及“技术主导-发现型机会”,通过丰富细化的资源整合方式利用“市场主导-创造型机会”,而“技术主导-创造型机会”则需要借助开拓创造的资源整合方式。这表明不同类型创业机会的利用需要匹配不同创新程度的资源整合方式。创造型机会匹配创新程度高的资源整合方式,对企业资源整合和能力构建的要求更高,进而实现创新进入,而发现型机会则匹配低创新程度的资源整合方式,实现模仿进入。这一结论使得我们对内部创业过程有了更清晰的认识,丰富了机会开发相关理论。

第三,本研究从企业如何选择内部创业进入模式入手,探究了企业对模仿和创新进入的动态演化过程。创新和模仿进入都需要消耗资源,在资源和能力有限的情境下,企业如果想要“追求卓越”,实现“基业长青”,获取持久竞争优势,就需要两者通过动态演化实现间断平衡,保证企业持续更新和成长。先前一些学者强调创新型创业的重要作用(苏晓华等,2020),而忽视了模仿型创业的价值,实际上模仿型创业可以降低创业风险和创业成本,形成后发竞争优势(尹苗苗等,2016)。也有学者侧重于从创新或模仿创业单方面关注企业创业活动(Turner and Pennington, 2015;尹苗苗等,2016),但忽视了对两者动态演化关系的探讨。本文将模仿和创新进入模式整合到复杂、多变环境下的内部创业过程中,探究二者的间断平衡和动态演化过程,有助于深入观察企业如何实现资源的有效利用和合理分配,兼顾模仿和创新来获取持续竞争优势,从持续发展角度丰富了内部创业相关研究。

本研究为管理实践提供三方面启示:第一,处于当前复杂、多变的环境中,企业应该形成一个开放性系统,能够全方位接触到来自企业外部环境的各种信息,并能有效管理。这样才能及时应对复杂、多变的环境变化,并充分识别和利用创业机会。第二,企业应该建立“知变”和“应变”战略思维模式,适时保持企业发展战略与外部环境变化的互动与匹配。根据企业实际战略规划来决策“积极造势”还是“应势而动”,实行有效的内部创业进入模式。第三,企业模仿和创新进入模式需要兼而有之,不可偏废,并且需要通过动态演化过程获得持续竞争优势,实现企业整体发展历程的长短期目标的协调与平衡。

然而,本研究仍存在一定的局限性。本研究采用嵌入式案例研究方法,选取多个次级分析单位,且在研究过程中,力求通过多种措施保证研究的外部效度,但仍需要在未来通过实证研究对结论进行进一步验证。此外,本研究主要考量了企业的不同信息来源,但信息获取渠道包括传统渠道和网络渠道,不同来源信息可以通过传统渠道获取,也可以通过数字化时代背景下更多新型渠道获取,本文未深入分析信息发挥作用的边界条件。未来可以做进一步细化研究,深入分析同一来源信息的不同获取渠道对于企业内部创业进入成功、进入战略决策速度等因素的不同影响。

| [] |

蔡莉、鲁喜凤, 2016, “转型经济下资源驱动型与机会驱动型企业创业行为研究——基于机会与资源的整合视角”, 《中山大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 172-182 页。 |

| [] |

蔡莉、尹苗苗, 2009, “新创企业学习能力、资源整合方式对企业绩效的影响研究”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 1-10 页。 |

| [] |

董保宝, 2012, “公司创业模型回顾与比较”, 《外国经济与管理》, 第 2 期, 第 1-9 页。 |

| [] |

韩炜、彭靖, 2021, “创业网络结构属性如何影响创业学习方式的选择——基于印记理论的单案例研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 85-102 页。 |

| [] |

胡晓、杨德林、谢真臻, 2020, “创业者和创业初始环境对创业进入策略的影响”, 《管理科学》, 第 2 期, 第 17-32 页。 |

| [] |

李剑力, 2007, “战略型创业研究评介”, 《外国经济与管理》, 第 9 期, 第 17-23 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-4950.2007.09.003 |

| [] |

李宇、马征远, 2020, “大企业内部创业'裂生式'与'创生式'战略路径——基于海尔和思科的双案例研究”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 99-117 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2020.11.006 |

| [] |

李志刚、杜鑫、张敬伟, 2020, “裂变创业视角下核心企业商业生态系统重塑机理——基于'蒙牛系'创业活动的嵌入式单案例研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 80-96 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.11.007 |

| [] |

刘静、苏敬勤, 2019, “互联网企业内部创业路径的动态演进——创业机会选择视角的纵向双案例研究”, 《经济管理》, 第 4 期, 第 75-92 页。 |

| [] |

苏敬勤、刘静, 2013, “案例研究规范性视角下二手数据可靠性研究”, 《管理学报》, 第 10 期, 第 1405-1409 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2013.10.001 |

| [] |

苏晓华、肖洁、陈嘉茵, 2020, “创业者社会身份认知与新创企业创新”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 108-124 页。 |

| [] |

韦影、王昀, 2017, “很复杂, 但更精致——嵌入式案例研究综述”, 《科研管理》, 第 11 期, 第 95-102 页。 |

| [] |

杨俊、田莉、张玉利、王伟毅, 2010, “创新还是模仿: 创业团队经验异质性与冲突特征的角色”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 84-96 页。 |

| [] |

杨学儒、李新春、梁强、李胜文, 2011, “平衡开发式创新和探索式创新一定有利于提升企业绩效吗?”, 《管理工程学报》, 第 4 期, 第 17-25 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-6062.2011.04.004 |

| [] |

尹苗苗、马艳丽、董碧松、齐晓云, 2016, “模仿创业研究综述与未来展望”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 2-15 页。 |

| [] |

周翔、罗顺均、吴能全、李芬香, 2018, “核心能力快速丧失企业的公司创业——基于海印商业运营的公司创业纵向案例研究”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 157-172 页。 |

| [] |

朱亚丽、郭长伟, 2021, “创业即冒险: 基于多层次视角的内部创业研究述评”, 《外国经济与管理》, 第 2 期, 第 123-139 页。 |

| [] |

Alvarez S.A., Barney J.B., 2007, "Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action". Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1-2), 11–26.

|

| [] |

Antoncic B., Hisrich R.D., 2001, "Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation". Journal of Business Venturing, 16(5), 495–527.

|

| [] |

Barney J.B., 2001, "Is the Resource-Based 'View' a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes". The Academy of Management Review, 26(1), 41–56.

|

| [] |

Bloodgood J.M., Hornsby J.S., Burkemper A., Sarooghi H., 2015, "A System Dynamics Perspective of Organizational Entrepreneurship". Small Business Economics, 45(2), 383–402.

|

| [] |

Burgelman R.A., 1983, "A Process Model of Internal Corporate Venturing in the Diversified Major Firm". Administrative Science Quarterly, 28, 223–244.

|

| [] |

Burgelman R.A., 1984, "Designs for Corporate Entrepreneurship in Established Firms". California Management Review, 26(3), 154–166.

|

| [] |

Claussen J., Essling C., Peukert C., 2018, "Demand Variation, Strategic Flexibility and Market Entry: Evidence from the U.S.Airline Industry". Strategic Management Journal, 39(11), 2877–2898.

|

| [] |

Covin J.G., Miles M.P., 1999, "Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage". Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 47–63.

|

| [] |

Dess G.G., Ireland R.D., Zahra S.A., Floyd S.W., Janney J.J., Lane P.J., 2003, "Emerging Issues in Corporate Entrepreneurship". Journal of Management, 29(3), 351–378.

|

| [] |

Diestre L., Rajagopalan N., Dutta S., 2015, "Constraints in Acquiring and Utilizing Directors' Experience: An Empirical Study of New-Market Entry in the Pharmaceutical Industry". Strategic Management Journal, 36(3), 339–359.

|

| [] |

Eisenhardt K.M., 1989, "Building Theories from Case Study Research". The Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

|

| [] |

Guth W., Ginsberg A., 1990, "Corporate Entrepreneurship". Strategic Management Journal, 11(1), 5–15.

|

| [] |

Hornsby J.S., Naffziger D.W., Kuratko D.F., Montagno R.V., 1993, "An Interactive Model of the Corporate Entrepreneurship Process". Entrepreneurship Theory and Practice, 17(2), 29–37.

|

| [] |

Ireland R.D., Covin J.G., Kuratko D.F., 2009, "Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy". Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 19–46.

|

| [] |

Kacperczyk A.J., 2012, "Opportunity Structures in Established Firms: Entrepreneurship versus Intrapreneurship in Mutual Funds". Administrative Science Quarterly, 57(3), 484–521.

|

| [] |

Kavusan K., Noorderhaven N.G., Duysters G.M., 2016, "Knowledge Acquisition and Complementary Specialization in Alliances: The Impact of Technological Overlap and Alliance Experience". Research Policy, 45(10), 2153–2165.

|

| [] |

Kuratko D.F., Hornsby J.S., Hayton J., 2015, "Corporate Entrepreneurship: The Innovative Challenge for a New Global Economic Reality". Small Business Economics, 45(2), 245–253.

|

| [] |

Mathias B.D., Williams D.W., Smith A.R., 2015, "Entrepreneurial Inception: The Role of Imprinting in Entrepreneurial Action". Journal of Business Venturing, 30(1), 11–28.

|

| [] |

Neessen P.C.M., Caniels M.C.J., Vos B., De Jong J.P., 2019, "The Intrapreneurial Employee: Toward an Integrated Model of Intrapreneurship and Research Agenda". International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 545–571.

|

| [] |

Ozgen E., Baron R.A., 2007, "Social Sources of Information in Opportunity Recognition: Effects of Mentors, Industry Networks, and Professional Forums". Journal of Business Venturing, 22(2), 174–192.

|

| [] |

Parker S.C., 2011, "Intrapreneurship or Entrepreneurship?". Journal of Business Venturing, 26(1), 19–34.

|

| [] |

Puranam P., Singh H., Zollo M., 2003, "A Bird in the Handor Two in the Bush?: Integration Trade-Offs in Technology-Grafting Acquisitions". European Management Journal, 21(2), 179–184.

|

| [] |

Rigtering J.P.C., Weitzel G.U., Muehlfeld K., 2019, "Increasing Quantity without Compromising Quality: How Managerial Framing Affects Intrapreneurship". Journal of Business Venturing, 34(2), 224–241.

|

| [] |

Schulze A., Hoegl M., 2008, "Organizational Knowledge Creation and the Generation of New Product Ideas: A Behavioral Approach". Research Policy, 37(10), 1742–1750.

|

| [] |

Shane S., 2012, "Reflections on the 2010 'AMR' Decade Award: Delivering on the Promise of Entrepreneurship as a Field of Research". The Academy of Management Review, 37(1), 10–20.

|

| [] |

Shane S., Venkataraman S., 2000, "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research". The Academy of ManagementReview, 25(1), 217–226.

|

| [] |

Siggelkow N., 2002, "Evolution toward Fit". Administrative Science Quarterly, 47(1), 125–159.

|

| [] |

Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D., 2007, "Managing Firm Resources in Dynamic Environments to Create Value: Lookinginside the Black Box". The Academy of Management Review, 32(1), 273–292.

|

| [] |

Turner T., Pennington W.W., 2015, "Organizational Networks and the Process of Corporate Entrepreneurship: How the Motivation, Opportunity, and Ability to Act Affect Firm Knowledge, Learning, and Innovation". Small Business Economics, 45(2), 447–463.

|

| [] |

Zhou K.Z., 2006, "Innovation, Imitation, and New Product Performance: The Case of China". Industrial Marketing Management, 35(3), 394–402.

|