当前全球贸易形势复杂艰难,世界经济面临较长一段时期的深度调整。长期存在的贸易保护主义、国际地缘政治等不确定性风险因素加大我国外贸下行压力(毛德凤、刘华,2020)。新冠肺炎疫情爆发导致的不同程度地停工停产、边境限制等防控措施,使得商品、劳动力、资本、技术等生产要素的自由流动受阻,给企业带来生存危机(廖佳、尚宇红,2021)。面对贸易格局重构的全新挑战,我国自然资源比较优势弱化,劳动力红利逐渐消减,叠加我国区域发展不平衡不充分和资源错配等现实困境,导致我国企业出口竞争压力陡增。在此情况下,为深化我国“贸易强国”战略目标,探索寻求新的贸易比较优势,解困我国企业出口问题,可将视角转向政府间转移支付带来的地区配套服务水平的改善以及我国自身物流专业化水平提升等层面。通过缓解企业面临的多重外部环境压力,提升企业出口的国际竞争力,应当是一个理性的策略选择。

当前,受新冠肺炎疫情影响,全球需求市场大幅萎缩,中央通过向地方政府下达转移支付资金和减税降费等直接惠企利民的特殊转移支付机制①,帮扶外贸企业渡过难关,为中小企业托底解困(佘欣艺等,2020),短期内保证了我国在国际贸易竞争中的优势地位,但长期来看我国企业仍旧需要不断强化自身国际竞争实力,以应对敏感的全球贸易局势(裴丹、陈林,2021)。因此,迫切需要从财政视角解析政府间转移支付影响我国企业出口的深层含义。利用政府财力优势,通过转移支付实施社会治理(南锐、杨浩,2018),强化企业外部生存环境比较优势,引导企业进行质量和效率提升,为增强我国外循环经济实力提供支持。

① 在2019年四季度已提前下达转移支付6.1万亿元的基础上,2020年2月以来预拨均衡性转移支付700亿元,县级基本财力保障机制奖补资金406亿元。

与此同时,作为具有全球影响力的物流大国和全球最大的物流市场(魏际刚,2018)②,通过改善和提升我国自身物流分工水平,降低“冰山”成本,成为促进我国企业出口的一个重要视角。进一步,物流业发展和对外贸易的良好互动有效促进我国经济的快速增长,通过提升物流专业化水平,凭借规模经济和效率提升等渠道增强出口商品比较优势,有望成为提升我国出口贸易国际竞争力的新尝试(王巍,2020)。不仅如此,物流专业化建设与政府间转移支付的基本公共服务均等化效应密切相关,政府间转移支付增加会影响地方政府在基础设施方面的投入(范子英,2013;马光荣等,2016)。因此,分析如何合理分配政府间转移支付资源促进企业出口的同时,考虑其如何影响物流专业化与企业出口行为的关系是有必要的。

② 2013年我国的物流市场从规模上首次超越美国,位居全球第一。

通过梳理相关文献,本文可能的贡献主要体现在:一,本文将政府间转移支付的经济效应延伸至企业出口,叠加物流专业化这一宏观外部贸易影响因素,尝试从二者的高维交互效应视角解析企业出口扩张行为。二,本文不仅探究政府间转移支付、物流专业化对企业出口行为的影响效果,还将研究深度从“是什么”推至“为什么”的层次,对其内在影响机制进行实证检验。此外,选取贫困县、公路网密度分别作为政府间转移支付和物流专业化的工具变量,强化变量内生性问题的解决,为准确评估政府间转移支付和物流专业化在我国企业出口行为扩张中的作用提供可靠的参考依据。三,本文研究样本范围广泛。县级作为政府间转移支付的最终落脚点,本文的研究也是基于县级层面,更能反映地区财政状况对微观企业出口行为影响的细腻特征,有着更高的精确度和可信度。

二、文献综述新古典贸易理论、新贸易理论和新新贸易理论等经典贸易理论基于比较优势、规模经济和生产率异质性解释新出现的贸易现象(Helpman,1984;Markusen,1984;Krugman,1991;Melitz,2003),认为上述因素将促使企业出口沿着扩展与集约边际增加。新贸易理论基于规模报酬递增和不完全竞争视角重新定位政府在国际贸易中的作用;新新贸易理论开始考虑国家之间制度因素差异对一国出口能力的行业异质性影响(Levchenko,2007;Nunn,2007;Cosimo et al., 2018;赵军,2020);新经济地理理论从空间视角强调运输成本、市场规模对出口企业区位选择的影响效应(Chen et al., 2002;李伟、贺灿飞,2017)。虽然上述重要的贸易决定因素背后已经开始考虑政府的影响,但主要基于政府保护、制度质量等宏观视角(Wezel and Lomi, 2003;阚大学等,2013;Luis et al., 2016),尚未深入解析政府财政行为的微观经济表现如何影响企业出口二元边际增长(刘林青、谭畅,2014)。因此,研究中国企业出口问题,进一步结合中国特有的公共财政背景是一个必要选择。立足外部性理论和公共产品理论,聚焦政府间转移支付这一重要的财政工具,充分考虑诸如协调区域经济发展、基本公共服务均等化、改善财政收支结构等公共外部性行为,以及物流专业化发展带来的规模与效率提升这一外部环境因素对中国企业出口行为的影响(Zhang and Zou, 1998)。政府间转移支付与物流专业化或成新形势下中国贸易比较优势形成的特别动因。

现有研究关注到了政府间转移支付对出口的影响,并且多数文献肯定了政府间转移支付对出口的积极影响。从均衡性视角,通过将政府间转移支付向落后地区倾斜(贾晓俊等,2015;朱耘婵、王银梅,2017),促使落后地区有机会参与社会分工(Tsui,2005;范子英,2010),推进区域间协调发展,加快市场一体化建设,不仅为当地企业参与出口市场提供机会(陈旭等,2016),也为企业强化自身发展实力提供资源优势,为其出口积蓄力量(陆铭,2020)。从激励性视角,相关研究指出政府间转移支付对地方政府财政收支行为具有差异化激励作用(Ferede and Dahlby, 2012;付文林、沈坤荣,2012)。例如,政府间转移支付的增加会抑制地方政府征税努力程度(Litvack et al., 1998;Sanguinetti and Besfamille, 2004;胡祖铨等,2013;付文林、赵永辉,2016),缓解企业税收压力,降低其出口成本。进一步,高菠阳等(2018)的研究指出,专项转移支付因其政策目标明确,实行专款专用,对地方政府财政支出行为具有一定的调节作用。其中尹振东、汤玉刚(2016)发现农村义务教育专项补助资金、教育发展专项资金等可以较好地激励财政支出向教育倾斜,培育我国人力资本优势,提高企业出口竞争力。然而Knight(2004)和成丹(2017)认为专项转移支付资金的分配也会受到外在影响因素的干预,带有盲目性和随意性等特征,可能对出口贸易各项优惠政策的制定和实施产生负向激励。

现有研究对物流因素的量化分析相对有限,仅有研究主要聚焦物流基础设施、物流运营体系和物流绩效视角,从理论分析层面解读物流因素对出口的影响。首先,Joseph and Miriam(2013)认为贸易取决于进出口商是否能够获得发达的运输和通信基础设施。进一步相关研究指出物流基础设施存量的增加能够加速商品流通,是提升物流服务、提高出口商品竞争力,推动外贸发展的重要影响因素之一(刘志轩,2013;Bensassi et al., 2015;杜军、鄢波,2016;郑腾飞、赵玉奇,2019)。其次,赵可冰等(2021)指出,物流运营体系的专业化建设可以实现降本增效,为企业带来低运输成本优势,促进其外贸发展。廖润东(2017)和谢永清、李香菊(2021)等在研究中也指出,不完善的物流运营体系会给外贸企业开展跨境电商和出口业务带来诸多问题与困难。最后,作为贸易便利化水平的重要体现(王东方等,2018),物流绩效的改善对地区间国际贸易发展具有积极影响(Hoekman and Nicita, 2011;艾赛提江、郭羽诞,2012;Puerta et al., 2014)。进一步,黄伟新、龚新蜀(2014)和康晓玲、宁婧(2016)等基于丝绸之路经济带的研究也指出,物流绩效的改善显著推动中国相关产品出口。

此外,现有研究也关注到了政府间转移支付对物流专业化的影响,且多数研究肯定了政府间转移支付对物流专业化建设的积极作用。如贺曲夫、侯金彤(2021)的研究指出,大规模的政府间转移支付有力地促进西部地区的基础设施建设。东部地区政府间转移支付的增加也会刺激基础设施支出的增长(赵力涛等,2015),积累公共资本存量(朱军、姚军,2017),推动物流专业化建设。然而也有部分研究认为,虽然政府间转移支付会直接增加地方政府在基础设施方面的投入,有助于提升物流专业化水平。但是获得更多政府间转移支付的地区更容易滋生腐败,从而减少对基础设施方面的资金投入,影响物流专业化建设(范子英,2013)。

上述研究主要停留在政府间转移支付对区域的宏观影响层面,未能从更加细致的微观企业层面诠释可能的贸易动因。物流专业化作为地区基础设施和公共服务水平的重要体现,其专业化发展带来的改变对微观企业贸易活动的定量影响也值得关注。此外,政府间转移支付的公共外部性也体现在地区物流专业化建设方面。因此,考虑二者的交互效应对企业出口行为的影响或可成为本文研究的拓展空间。

基于上述分析和考虑,本文聚焦政府间转移支付、物流专业化对企业出口参与度和出口规模关系的探究。针对政府间转移支付、物流专业化对企业出口行为的细化影响机制做更为丰富的中介效应检验,通过多种方法验证文章结论的稳健性,并基于政府间转移支付异质性视角做进一步探测分析。本文研究期待为各地区政府通过政府间转移支付改善外贸环境,加快建设国际物流大通道,推动外贸高质量发展提供理论参考。

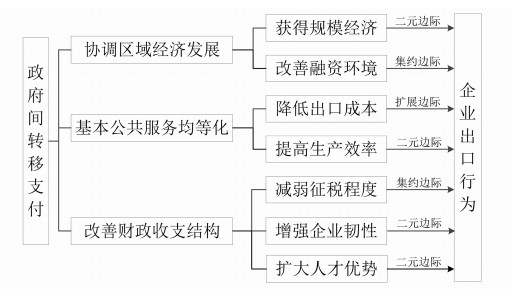

三、理论分析与研究假说 (一) 政府间转移支付对企业出口行为的影响聚焦企业出口过程中面临的区域发展不平衡不充分以及市场经济尚需完善的现实困境,政府间转移支付的均衡作用和激励作用使之成为缓解企业出口压力的关键要素之一(白晨,2020)。政府间转移支付主要通过协调区域经济发展、基本公共服务均等化、改善财政收支结构等方式影响企业出口行为(Cashin and Sahay, 1995;Litvack et al., 1998;马光荣等,2016)。

政府间转移支付通过协调区域经济发展影响企业出口。通过外经贸发展专项资金改善地区外贸发展环境,推动中西部与东部地区的加工贸易梯度转移,进行内部地区市场扩张,降低综合成本,进而促进企业出口行为(郭扬、李金叶,2018)。边境地区转移支付可用于改善边贸企业融资环境,对边境及沿海地区的关怀政策更多惠及边贸企业,有助于其出口集约边际扩张(李计广,2021)。政府间转移支付通过资本配置协调区域经济发展,平衡地区差距(Cashin and Sahay, 1995;谢姗、汪卢俊,2015),使企业获得更直接的财政支持和更大的规模经济优势(蒋为等,2019),促进企业出口二元边际增长。

政府间转移支付通过基本公共服务均等化影响企业出口。地方政府将转移支付重点用于公共服务领域,通过增加公共物品供给,降低出口沉没成本,影响企业出口扩展边际(Robert,1990;Weingast,1995;Gamkhar and Shah, 2007;马光荣等,2016)。在发展相对落后地区,通过给予其更多的转移支付扩大基本公共服务规模,为当地企业提供便捷的货物运输网络,降低其冰山成本支出,促使落后地区有机会参与国际贸易市场(范子英、张军,2010)。进一步,通过基本公共服务均等化效应缩小地区差距,加强区域间技术交流和生产要素分配,带动生产率的提高,强化发展相对较好地区企业的生产率比较优势,为企业在国际贸易中争取更大利益,有助于企业出口扩展边际和集约边际增长(谢姗、汪卢俊,2015)。

政府间转移支付通过改善财政收支结构影响企业出口。一方面,政府间转移支付的增加会减弱地方政府征税努力程度(Smart and Bird, 1996;Baretti et al., 2002;乔宝云等,2006;刘小勇,2012;付文林、赵永辉,2016),从而减轻地区企业税收压力,国内企业生产成本下降相应提升出口商品比较优势,促进企业出口集约边际扩张(杨朝继,2020)。另一方面,地方政府对中小出口企业财力支持的增加,可以鼓励其创新发展模式加速转型升级,培育新兴业态和出口产品竞争优势(刘中燕、周泽将,2018;鞠萍、李宜伟,2020),并通过惠企利民的补贴政策帮助外贸企业建立危机防范机制增强企业韧性,以有效应对恶劣的国际市场环境(佘欣艺等,2020)。进一步,专项转移支付的激励会促使财政支出向教育倾斜(尹振东、汤玉刚,2016),通过人才培育和人才积累推动企业组织革新和技术进步,凭借人才优势和技术优势实现企业出口产品质量提升(卿陶,2020),促进企业出口二元边际增长。基于上述考虑,我们提出以下假说,并绘制机制传导图如图 1所示:

|

图 1 政府间转移支付对企业出口行为的影响机制图 |

H1:政府间转移支付对企业出口二元边际扩张具有显著的促进作用。

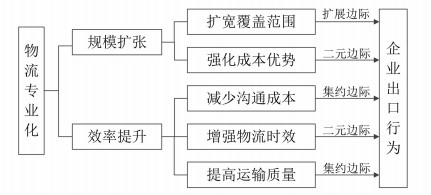

(二) 物流专业化对企业出口行为的影响相比于国内贸易,企业在出口过程中须支付相对高昂的运输、营销等沉没成本,因此物流专业化成为影响企业出口的关键要素之一。物流专业化发展主要通过规模扩张和效率提升两方面影响企业出口行为(Bernard et al., 2009;Bensassi et al., 2015)。

从规模扩张视角,一方面,物流专业化发展带来物流总体规模扩张,加速交通枢纽等核心城市资源集聚,使得物流在更大的覆盖范围便利当地货物运输,地区相关产业依靠便捷可达的竞争优势不断开拓国际贸易市场,调动企业出口参与积极性(Bensassi et al., 2015)。另一方面,物流专业化发展通过规模运输节约成本(陈治亚、陈维亚,2007),降低出口消耗的沉没成本和冰山成本,不仅强化出口企业的成本优势,而且正向激励并带动国际贸易和投资行为(季小立、闫立,2014),促进企业出口集约边际扩张。

从效率提升视角,物流专业化分工能够加速信息流通,减少经济主体间由于信息不对称而产生的交易成本,更好地维持出口成本比较优势,促进企业出口集约边际增长(刘彦平,2005;周汩、肖卓,2007)。进一步,专业合理的物流分工能够明确职责管理,支持经济资源在空间分布的优化变动,提升物流运输时效,通过时间比较优势正向激励企业出口扩展边际和集约边际扩张(Bernard et al., 2009)。不仅如此,物流管理的分工深化能够提高货物运输的安全性和可靠性等,增强出口商品比较优势,刺激消费需求增长,扩宽出口商品销售途径,促进企业出口规模增长(辜胜阻等,2014)。基于上述考虑,我们提出以下假说,并绘制机制传导图如图 2所示:

|

图 2 物流专业化对企业出口行为的影响机制图 |

H2:物流专业化对企业出口二元边际扩张具有显著的促进作用。

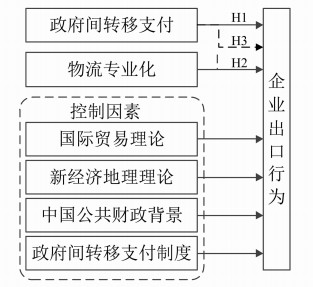

(三) 物流专业化与政府间转移支付对企业出口行为的交互影响作用政府间转移支付作为一项重要的财政政策工具,其经济属性和补贴性质在中国出口发展战略中扮演着重要角色(贾俊雪等,2014),其均等化性质和公共外部性质决定其分配和使用都将与基础设施建设和基本公共服务水平密切相关(Litvack et al., 1998)。物流专业化发展作为制约企业出口的重要因素之一,且作为地方政府对基础设施建设存量的重要体现,政府间转移支付在物流专业化与企业出口行为之间起到调节作用。

获得政府间转移支付较少的地区,通常表现为交通基础设施建设完备,容易吸引物流企业入驻(全春霞、朱文蔚,2020),物流企业间联系、合作以及竞争活动的加强推进专业化水平提高,为企业出口行为扩张提供支持。不仅如此,在接受政府间转移支付少的地区,经济发展水平较高(如东部地区)(朱柏铭,2015),出口企业更多,能够敦促政府更加结合国内外市场需求进行物流规划建设,减少物流资源浪费(陈娟,2015),促使物流专业化对企业出口二元边际的积极作用充分发挥。另外,在东部等经济基础雄厚地区(获得政府间转移支付少的地区),其地理特征往往较为平坦(许泽宁等,2019),物流建设成本低(王晴晴等,2012;李爽、潘秀,2017),政府间转移支付对物流专业化建设的边际贡献相对较高,物流专业化对企业出口的边际贡献也就相应增加。

获得政府间转移支付较多的地区,相应表现为基础设施存量不足,公共服务供给能力差(范子英、李欣,2014;赵永辉等,2019),叠加地区网购交易量少等因素,物流企业入驻意愿低(全春霞、朱文蔚,2020),难以形成规模效应,限制物流专业化发展,从而降低对企业出口行为的促进作用。除此之外,在接受政府间转移支付多的地区,因转移支付本身来源渠道多、资金链条比较长、使用分散(张军等,2015),叠加政府间转移支付制度本身缺陷,未能有效规范与矫正地方政府的财政收支行为(刘明,2016),不少政府间转移支付名义上是物流业发展专项资金,实际被用作部门经费或系统内经费补助(吴永求、赵静,2016),资金挪用现象阻碍物流专业化发展,进而限制企业出口二元边际增长。此外,在西北等经济薄弱地区(获得政府间转移支付多的地区),其地理特征往往较为复杂(张改素等,2020),交通基础设施建设难度大、建设成本高(孙久文等,2019),政府间转移支付对物流专业化建设的边际贡献相对较低,相应物流专业化对企业出口的边际贡献也就相对变小。基于上述考虑,我们提出以下假说:

H3:政府间转移支付在物流专业化与企业出口行为间具有负向调节作用。

本文结合经典贸易理论,将政府间转移支付、物流专业化与企业出口行为的关系构建综合研究框架如图 3所示。其中实线箭头表示影响机制,虚线箭头表示调节作用,避免单一地从经典贸易理论、政府财政因素或者物流因素解释企业出口行为。

|

图 3 研究框架图 |

为研究政府间转移支付、物流专业化对企业出口行为的影响,结合现有文献和前文理论分析以及参考陈旭等(2016)模型的基础上,本文设定回归模型如式(1)和式(2):

| $ {\rm{ }}Exportdumm{y_{ijt}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Transfe{r_{it}} + {\alpha _2}L{Q_{it}} + {\alpha _3}Transfe{r_{it}} \times L{Q_{it}} + {\alpha _4}{Z_{ijt}} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (1) |

| $ LnExpor{t_{ijt}} = {\beta _0} + {\beta _1}Transfe{r_{it}} + {\beta _2}L{Q_{it}} + {\beta _3}Transfe{r_{it}} \times L{Q_{it}} + {\beta _4}{Z_{ijt}} + {e_{ijt}} $ | (2) |

公式中i表示县,j表示企业,t表示年份。其中(1)式是企业出口选择方程,用于考察政府间转移支付、物流专业化与企业出口扩展边际间的关系。Exportdummy为反映企业出口参与状态的二元选择变量,若企业出口记为1,不出口记为0。(2)式是企业出口规模方程,用于考察政府间转移支付、物流专业化与企业出口集约边际之间的关系。LnExport表示出口规模变量,本文参照佟家栋、刘竹青(2014)的衡量方法,选取企业出口交货值加1的对数值衡量。Transfer表示政府间转移支付,LQ表示物流专业化;Transfer×LQ为政府间转移支付与物流专业化的交互项,表示二者对企业出口扩展边际和集约边际的交互影响。Z为控制变量集,剩余项分别为(1)式和(2)式的随机扰动项。

(二) 指标构建1.政府间转移支付(Transfer)。中国真正意义上的转移支付是从1994年“分税制”改革后出现的(范子英,2011),政府间转移支付作为财政分权体制的重要组成部分,在缓解地方政府收支失衡、解决外部性问题方面具有重要意义(王小龙、余龙,2018),因而地方政府获得的转移支付也将影响当地企业出口行为。政府间转移支付主要包括税收返还、一般性转移支付、专项转移支付三部分。为尽可能全面反映政府间转移支付的整体信息,本文选取县级转移支付合计值的对数值衡量政府间转移支付,数值越大说明该县获得的政府间转移支付越多。

2.物流专业化(LQ)。随着社会的发展和专业分工的深化、细化,物流作为连接国内市场与国际市场的纽带与桥梁,对包括采购、供应、运输、仓储、包装、配送等物流功能进行全面的重组和整合,实现物流供应链的整体优化,即物流功能外包与物流的专业化管理,成为企业获取竞争新优势的一个重要途径(余福茂、沈祖志,2003)。本文参照袁丹、雷宏振(2015)的衡量方法,以各地区物流业产值占全国物流业产值的比重来衡量,数值越大说明该地区物流专业化水平越高。

3.控制变量(Z)。控制变量集主要包括企业层面控制变量和县级层面财政经济变量。企业层面控制变量包括:(1)企业规模(Size),新贸易理论和新新贸易理论均强调规模经济对企业出口起到非常重要的作用,企业规模是影响出口参与的重要因素,规模越大的企业更倾向于参与国际市场(Krugman,1991)。本文在参考王治等(2015)研究的基础上,采用企业总资产衡量企业规模,具体估计时取其对数值。(2)企业生存年限(Age),依据生命周期理论,企业年龄的增长过程意味着企业管理、生产技术和营销手段的成熟以及企业声誉和信誉的建立。企业生存年限越长,其管理组织体系和市场份额也较稳定(唐诗、包群,2017),这些因素可能会影响企业出口行为。因此,在张杰、郑文平(2015)的研究基础上以当年年份与企业成立年份的差值来衡量企业年龄,具体估计时取其对数值。(3)企业雇佣人数(Number),人才是企业生命力的重要源泉,因此,企业人数在一定程度上可以反映企业自身实力的强弱(郭宁,2010),本文参考毛德凤、刘华(2020)的研究,选用企业雇佣人数的对数值表示。(4)资本收益率(Profit),新贸易理论强调企业盈利水平在企业出口过程中的影响。本文参考王小龙、余龙(2018)的研究采用企业总利润与总资产的比值衡量资本收益率,体现企业的盈利水平。(5)企业存货密集度(Inventory),相关研究指出存货密集度越高的企业,所得税负担越重,而企业税负的增加影响企业出口行为(刘行、叶康涛,2014)。本文采用企业存货与总资产的比值衡量企业存货密集度。县级层面控制变量包括:(6)财政预算支出率(Budget_rate),采用一般预算支出合计值与地区GDP的比值衡量;(7)财政供养人口规模(Lnsupport_p),采用财政供养人口的对数值衡量。此外,本文还控制了年份和省份虚拟变量。

(三) 数据说明本文企业层面指标来自《中国工业企业数据库》,该数据库包含全国规模以上工业企业丰富的财务指标,能很好地反映各地区企业财务状况。政府间转移支付层面指标来自《全国地市县财政统计资料》,该统计资料包含丰富的县级地区财政指标,覆盖省、市、县三级政府,是目前研究县级政府财政问题较为权威的数据资源。物流层面数据来自《中国统计年鉴》,该资料是国家统计局编印的反映国家经济和社会发展情况的资料性年刊。由于自2010年起,财政部停止发行《全国地市县财政统计资料》,故县级政府间转移支付数据更新至2009年。为尽可能延长样本数据的时间跨度,参考洪源等(2018)、于文超、梁平汉(2019)、杨波等(2020)的研究中将数据前置的思想,结合本文研究实际,将政府间转移支付数据前置4年①,最终得到2000-2013年的面板数据。

① 使用1996-2009年的政府间转移支付数据与更新的2000-2013年微观企业数据以及物流专业化数据进行匹配。

针对原始数据中存在的问题,参考王小龙、余龙(2018)的方法对数据进行如下处理:(1)由于工业企业数据库存在数据缺失、指标异常、测量误差等问题,故剔除总资产小于固定资产、固定资产为负值、职工数小于30人、1949年之前成立的企业样本以及其他一些统计指标不符合逻辑关系的企业样本;(2)政府间转移支付数据中对县级层面数据进行了省、市两级的合计,为保持前后的一致性和回归结果的准确性,删除数据中省、市两级的合计值、缺失值以及一些不符合逻辑关系的统计值。本文所有变量定义及描述性统计结果详见表 1所示。

| 表 1 变量描述性统计结果 |

基于前文理论模型实证检验政府间转移支付与物流专业化对企业出口行为的影响。考虑到极端值可能导致模型产生估计偏误,参考王如玉等(2019)的方法,对模型中的连续变量(如:政府间转移支付、物流专业化等)在1%和99%分位数上进行两端缩尾处理。在此基础上,考虑到通货膨胀这一普遍存在的经济现象会给正常的经济秩序带来一定的不确定性,甚至可能影响政府在公共事业的投资以及公共福利支出(白洁,2012),本文参考李杰(2011)研究中计算的通货膨胀率(CPI通胀率),再结合通货膨胀率的计算公式,得到样本期各年通货膨胀率的值。将样本中涉及价值值的变量消除通货膨胀影响后,采用Heckman两阶段法进行回归,估计结果如表 2所示②。

| 表 2 基准回归结果 |

② 本文稳健性检验、异质性分析、理论机制检验等实证分析结果均已消除通货膨胀影响。

从表 2第(1)至第(2)列可以看出,政府间转移支付对企业出口二元边际的回归结果在1%水平下显著为正,说明地方政府获得的转移支付有助于企业开辟出口市场,原本未出口的企业开始进入国际市场,已经出口的企业有望进一步扩大出口规模,验证前文假说1。从协调区域经济发展角度解释,中央政府通过转移支付进行资本配置,推进区域经济协调发展,给当地企业出口提供良好的生存和发展环境。从基本公共服务均等化角度解释,政府将获得的转移支付重点用于事关民生的公共服务领域,地区形成便利的交通运输网络对企业出口扩张起到促进作用;基本公共服务均等化能够缩小地区差距,促进国内市场经济一体化的形成,启发企业基于专业化大规模生产优势,进行海外市场的扩张。从改善财政收支结构角度解释,政府间转移支付能够缓解重点领域支出矛盾(吕炜、邵娇,2020),对地方政府征税努力程度的替代效应能够缓解企业税收压力,促进企业出口扩张;中央对地方政府转移支付的增加,使得地方政府有更大的财政支出空间进行基础设施建设,吸引人才与资本流入,提高企业人才竞争力,进而促进企业出口。因此,政府间转移支付对企业出口二元边际扩张表现为显著的促进作用。

表 2第(3)至(4)列是在第(1)至(2)列基础上加入物流专业化这一核心解释变量的回归结果,并且物流专业化对企业出口二元边际均表现为显著的正向影响,说明物流专业化水平的提升有助于企业出口扩张,验证前文假说2。从规模视角分析,物流专业化发展带来物流的规模扩张,能够降低物流运输成本,加强企业在国际间的交流与沟通,提高企业出口可能性;进一步物流业的规模化运作,能够整体提高产品运输时效,对企业出口表现为促进作用。从效率视角分析,物流专业化发展将物流分工合理化,以提高物流效率和服务质量为核心,通过促进消费需求,增加企业产品销售渠道,促进企业出口(辜胜阻等,2014;廖润东,2017)。进一步,专业的物流分工使权责明确,减少不同经济主体由于分工深化导致信息不对称而产生的交易成本和运输费用,也可以减少物流企业内部的管理成本。物流成本的降低,为外贸企业进行出口规模扩张提供支持(刘彦平,2005;周汩、肖卓,2006),促进企业生产率的提高,基于比较优势,低生产率企业退出市场,高生产率的非出口企业选择出口,已出口的企业则会进一步加强出口规模的扩张(Bernard et al., 2009)。

表 2第(5)至(6)列中,政府间转移支付与物流专业化的交互项对企业出口二元边际的回归系数均显著为负,表明政府间转移支付对物流专业化与企业出口行为具有负向的调节作用,验证前文假说3。这可以作出如下理解:获得政府间转移支付较多的地区,由于地区基础设施存量不足等原因,使得物流企业入驻意愿低(全春霞、朱文蔚,2020),限制物流专业化发展。除此之外,在接受政府间转移支付多的地方,容易导致转移支付资金滥用,若物流业发展专项资金被挪用(吴永求、赵静,2016),则可能影响物流专业化水平提升,从而降低物流专业化对企业出口行为的促进作用。

关于本文控制变量的回归结果,其中企业规模、企业雇佣人数、企业存货密集度与企业出口二元边际扩张显著正相关。一般来讲,规模较大且存货供应充足的企业因其营销技术、外部资源以及规模经济优势具有较强的化解风险能力,出口倾向较大,对企业出口扩张具有积极影响(黄辉、尹延芳,2012);企业生存年限与企业出口二元边际扩张显著负相关,这一结果与理论预期存在一定差异,企业生存年限越长,外部资源获取能力等方面越强,发展更加稳定,但是囿于企业自身局限性,制度老化、管理僵硬等问题逐渐暴露,影响了企业出口扩张,该结论与阳佳余(2012)以及董二磊、王博(2015)的研究结论是一致的。资本收益率、预算支出率与企业出口扩展边际显著负相关,说明收益良好的企业存在出口动力不足问题,而庞大的预算支出规模也不利于企业出口二元边际增长(刘慧、桂德怀,2016)。财政供养人口规模与企业出口二元边际扩张显著负相关,可能是因为财政供养人口规模的扩大将导致地方政府支出压力上升,相应对企业财政支出减少,与企业出口二元边际扩张为负相关。

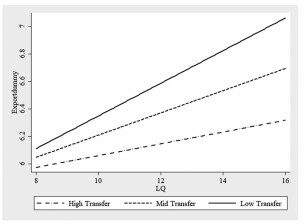

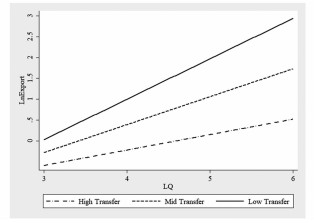

为了更加直观地体现政府间转移支付在物流专业化与企业出口集约边际和扩展边际关系中的调节作用,本文参考李云、李锡元(2015)的研究,根据调节变量的均值加减标准差将样本分为高中低三组,绘制调节机制效应图(如图 4和图 5所示)。由图可见政府间转移支付对物流专业化与企业出口二元边际间呈现明显的负向调节作用,再次验证前文假说3。

|

图 4 政府间转移支付对物流专业化与出口扩展边际关系的调节作用 |

|

图 5 政府间转移支付对物流专业化与出口集约边际关系的调节作用 |

为进一步确保研究结论的稳健性,本文尝试从变量内生性问题、分配政策影响以及新冠肺炎疫情外生冲击影响三个角度对基准结果进行稳健性检验。

(一) 内生性分析严重的变量内生性可能导致估计结果有偏。本文借鉴袁飞等(2008)以及范子英和王倩(2019)的研究,选取“是否国家级贫困县”虚拟变量作为政府间转移支付的工具变量。中央对国家级贫困县在转移支付上有较大程度的倾斜,因此满足工具变量相关性条件,但是否为贫困县一般不会直接影响本县区企业出口行为,在理论上满足工具变量选取的相关性和外生性要求。关于物流专业化工具变量的选取,本文参考盛丹等(2011)的研究思路,选取公路网密集度作为物流专业化的工具变量。1985年的公路网密度一定程度上反映了历史上各地区的物流基础设施建设情况。由于物流基础设施建设具有一定的历史延续性,早期物流基础设施较为发达的地区,需要再建设和维护的成本都比较低,相应地物流专业化处于较高水平,满足工具变量选取的相关性要求,而历史的公路网密度与当前的出口行为之间的相关性较低,能较好地满足外生性条件(蒋冠宏、蒋殿春,2012)。此外对本文选取的工具变量进行弱工具变量检验,结果远大于Stock等提供的在5%误差水平下F检验的临界值,故强烈拒绝“弱工具变量”的原假设,说明不存在弱工具变量问题。接着对选取的工具变量基于两阶段最小二乘方法(2SLS)进行估计。估计结果(表 3和表 4)与基准结果(表 2)一致,印证本文结论的稳健性。

| 表 3 稳健性检验Ⅰ:1993年国家级贫困县 |

| 表 4 稳健性检验Ⅱ:1985年公路网密集度 |

政府间转移支付的分配除与公共事业投资以及公共福利支出相关外,也因为民族政策、边疆安定等政策要素的影响使得政府间转移支付的分配和使用从一开始就带有特定的地域偏向性,可能对基准结果产生干扰。为排除政府间转移支付分配政策的内生性影响,本文参考赵永辉等(2019)的研究,将样本数据中四个民族地区(内蒙古、广西、新疆、宁夏)以及三个在财政管理体制上享受民族地区待遇的省份(云南、青海、贵州)进行删除,继续采用Heckman两阶段法回归。结果显示,核心解释变量的符号及显著性与基准结果高度一致,表明在去除干扰样本后回归结果保持稳健①。

① 限于篇幅,正文部分没有报告这部分的回归结果,如需备索。

(三) 考虑新冠肺炎疫情外生冲击影响新冠肺炎疫情长期持续给中国外贸企业带来新的挑战,基于此,本文进一步更新研究数据,对疫情前后的出口情况进行探究。通过整理2016-2020年省级层面相关数据进行固定效应回归②。结果如表 5所示,政府间转移支付、物流专业化以及二者交互效应对出口规模的影响与基准结果基本一致,印证本文结论的稳健性。政府间转移支付作为政府宏观调控的重要工具之一,已经具备一定应对并平滑冲击的能力(栗亮、刘元春,2014),在推进企业出口过程中具有稳定性,不易因外在影响因素冲击而发生明显变化,也说明本文的研究结论对疫情期间的出口行为同样适用①。

| 表 5 稳健性检验Ⅲ |

② 通过国家财政部官网整理了2016-2020年中央对各省份下达的转移支付资金(具体分为一般性转移支付和专项转移支付两项,并对每项资金的使用给出具体划分),通过国家统计局官网整理了2016-2020年各省的出口总额数据以及物流相关数据,最终得到2016-2020年省级数据。

① 中国海关总署2021年前三季度进出口情况新闻发布会介绍,2021年前三季度外贸进出口继续保持较快增长。其中,出口15.55万亿元,增长22.7%,与2019年同期相比增长24.5%。

七、异质性分析根据政府间转移支付资金用途限制的不同,可将转移支付主要分为一般性转移支付、专项转移支付、税收返还三部分。一般而言,一般性转移支付旨在弥补经济薄弱地区的财力缺口、均衡地区间财力差距,不限定用途,在推进企业出口过程中使用空间弹性大,受政府影响较多(马光荣等,2016)。专项转移支付是指上级政府为实现特定的政策目标或者对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立,实行专款专用(赵永辉等,2019),与一般性转移支付相比,上级政府对专项转移支付资金的使用干预更强②,在推进企业出口过程中限制较多,途径较为单一(程宇丹、龚六堂,2015)。税收返还实质是上级政府将税收所得通过财政补贴的方式返还给征税对象的一项税收优惠制度,旨在保护各地区既得财政利益(刘弘阳,2018)。本节考虑政府间转移支付的结构效应,对上述三类转移支付对企业出口行为的影响进行异质性分析,结果如表 6所示。

| 表 6 异质性分析 |

② 我国的一般性转移支付当中的某些类别具有专项化色彩,如调整工资转移支付、基本养老金转移支付等,基本限定了资金用途,但这些转移支付仍有显著的财力均等性。总体上看,一般性转移支付的均衡性强于专项转移支付,专项转移支付的支出自主度小于一般性转移支付。

表 6第(1)列结果显示,一般性转移支付与物流专业化的交互项对企业出口扩展边际的回归系数变为正向显著,与基准结果存在偏差。可能是由于一般性转移支付资金使用空间弹性大,地方政府通过提高资金使用效率,合理调节外贸发展和地区基础设施建设二者间的发展关系,促进企业出口扩展边际增长(丁菊红,2015)。表 6第(3)至第(6)列分别为专项转移支付、税收返还分别与物流专业化的交互项对企业出口行为影响的估计结果,核心变量的符号及显著性与基准结果一致。专项转移支付主要用于教育、医疗和住房保障等民生领域,实行专款专用,限制地方政府按其偏好进行支出行为(贾俊雪等,2017;王小龙、余龙,2018),回归结果稳健。税收返还主要通过将来自地方的税收收入返还给征税对象(刘弘阳,2018),因而回归结果也具有稳健性。

八、影响机制检验为更好地验证政府间转移支付、物流专业化分别对企业出口行为的影响机制,本文进一步通过分段回归进行理论机制检验①。

① 还根据温忠麟、叶宝娟(2014)提出的中介效应检验方法,对政府间转移支付、物流专业化分别对企业出口行为的影响机制进行中介效应检验,估计结果均有效支持前文理论分析结果。为节约篇幅未报告相关估计结果。

(一) 政府间转移支付对企业出口行为的影响机制根据前文理论分析,政府间转移支付可能通过协调区域经济发展、基本公共服务均等化、改善财政收支结构影响企业出口行为。在考虑协调区域经济发展影响机制时,分两步进行:第一步,检验政府间转移支付同协调区域经济发展之间的关系;第二步,检验协调区域经济发展同企业出口规模的关系。分别设定计量方程(3)和(4)。

| $ Mediato{r_{it}} = {\theta _0} + {\theta _1}Transfe{r_{it}} + {\theta _2}{Z_{ijt}} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (3) |

| $ LnExpor{t_{ijt}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}Mediato{r_{it}} + {\gamma _2}{Z_{ijt}} + {e_{ijt}} $ | (4) |

其中Mediator表示协调区域经济发展变量,其余变量具体含义同前文。文章采用人均GDP值衡量区域经济发展水平(靳涛、陶新宇,2015;葛永波等,2015);参考项卫星、田野(2020)的研究,使用城镇化率衡量协调发展水平,具体采用地区城镇人口与地区总人口的比值衡量。将区域经济发展水平和协调发展水平分别作为协调区域经济发展的代理变量进行分段回归,结果如表 7所示。可以看到政府间转移支付增加可以促进区域经济协调发展,进而促进企业出口集约边际增长,有效阐释了政府间转移支付正向影响企业出口集约边际增长的内在机制。

| 表 7 政府间转移支付影响机制检验 |

类似的,考虑基本公共服务均等化和改善财政收支结构影响机制。借鉴张海鹏、陈帅(2017)的研究,对基本公共服务的研究指标包括教育、医疗卫生、最低生活保障三方面,分别采用市区教育事业费用支出的对数值衡量教育均等化;市区与地区医院床位数比值衡量医疗卫生均等化;市区与地区社会保障补助比值衡量最低生活保障均等化。另外,采用地方财政预算内支出与地方财政预算内收入的比值衡量地方财政收支结构(张志超等,2014)。分段回归结果如表 8和表 9所示,充分验证了政府间转移支付通过促进基本公共服务均等化、改善财政收支结构促进企业出口集约边际增长的影响机制。

| 表 8 政府间转移支付影响机制检验 |

| 表 9 政府间转移支付影响机制检验 |

根据前文理论分析,本文继续对物流专业化通过促进物流规模扩张和物流效率提升影响企业出口行为的影响机制进行分段回归。在考虑物流规模扩张影响机制时,分两步进行:第一步,检验物流专业化同物流规模扩张之间的关系;第二步,检验物流规模扩张同企业出口规模的关系。分别设定计量方程(5)和(6)。

| $ {\rm{ }}Mediato{r_{it}} = {\theta _0} + {\theta _1}L{Q_{it}} + {\theta _2}{Z_{ijt}} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (5) |

| $ {\rm{ }}LnExpor{t_{ijt}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}Mediato{r_{it}} + {\gamma _2}{Z_{ijt}} + {e_{ijt}} $ | (6) |

其中Mediator表示物流规模扩张变量,其余变量具体含义同前文。文章参考楚岩枫、刘思峰(2008)的研究,将货运量作为物流规模扩张的代理变量。由于信息化已经深入到物流活动的每个节点,较高的信息化水平有助于区域间的协调运作,提高物流运作效率,故参考唐建荣等(2019)的研究,采用互联网上网人数代表信息化水平,作为物流效率提升的代理变量。分段回归结果如表 10所示。可以看到物流专业化水平提高可以促进物流规模扩张和物流效率提升,进而促进企业出口集约边际增长,有效阐释了物流专业化正向影响企业出口集约边际增长的内在机制。

| 表 10 物流专业化影响机制检验 |

本文基于经典贸易理论、新经济地理理论、外部性理论等,采用近14年中国工业企业微观数据、全国地市县财政统计数据以及中国统计年鉴数据,考察了政府间转移支付、物流专业化以及二者交互作用对企业出口扩展边际和集约边际增长的影响。得到如下主要结论:(1)政府间转移支付通过协调区域经济发展、基本公共服务均等化、改善财政收支结构促进企业出口二元边际增长。(2)物流专业化发展带动物流规模扩张和效率提升促进企业出口扩张行为。(3)政府间转移支付对物流专业化与企业出口行为之间具有负向调节作用,且一般性转移支付在物流专业化与企业出口行为之间具有异质性影响。

基于上述研究结论,谨慎提出以下建议:(1)各级政府应细化和明确物流专业化建设、企业外贸发展的转移支付比例,保证将转移支付资金拨付到位,通过建立长效转移支付资金监管机制,如建立资金管理系统等,实施外贸资金动态管理,规范转移支付资金的使用,充分发挥政府间转移支付在企业出口扩张中的积极作用。(2)双循环发展格局强调畅通国民经济循环,在我国如此大体量的出口需求背景下,加快推进基础设施供给策略,改善区域交通运输网络,做好物流服务的标准化、规范化工作,进一步提高物流专业化水平,加速经济双循环。(3)围绕加快构建开放型经济新体制目标,由政府主导通过政府间转移支付实现“政府治理”和“社会治理”功能,强化企业外部生产和发展环境优势,引导企业结合自身特色培育竞争优势以促进企业外贸发展。

| [] |

艾赛提江、郭羽诞, 2012, “中亚五国贸易便利化程度分析”, 《新疆社会科学》, 第 4 期, 第 75-80 页。DOI:10.3969/j.issn.1009-5330.2012.04.013 |

| [] |

白晨, 2020, “包容性发展视域下新时代中国基本公共服务均等化理论分析”, 《教学与研究》, 第 3 期, 第 46-53 页。 |

| [] |

白洁, 2012, “通货膨胀的危害及应对措施”, 《现代工业经济和信息化》, 第 18 期, 第 17-18 页。 |

| [] |

陈娟, 2015, “咸宁市现代物流产业发展的探讨”, 《湖北科技学院学报》, 第 4 期, 第 199-201 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-5342.2015.04.069 |

| [] |

陈旭、邱斌、刘修岩, 2016, “空间集聚与企业出口: 基于中国工业企业数据的经验研究”, 《世界经济》, 第 8 期, 第 94-117 页。 |

| [] |

陈治亚、陈维亚, 2007, “第三方物流的规模经济性和发展策略研究”, 《商业经济与管理》, 第 7 期, 第 3-7 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-2154.2007.07.001 |

| [] |

成丹, 2017, “政府间转移支付制度优化——基于转移支付效果的分析”, 《地方财政研究》, 第 9 期, 第 75-83 页。 |

| [] |

程宇丹、龚六堂, 2015, “财政分权下的政府债务与经济增长”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 3-28 页。 |

| [] |

楚岩枫、刘思峰, 2008, “基于灰色系统理论的我国物流发展规模的预测研究”, 《管理评论》, 第 3 期, 第 58-62 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2008.03.009 |

| [] |

丁菊红, 2015, “近年来我国中央一般性转移支付问题研究”, 《经济研究参考》, 第 44 期, 第 21-28 页。DOI:10.3969/j.issn.2095-3151.2015.44.002 |

| [] |

董二磊、王博, 2015, “金融危机是否对企业出口存在异质性冲击——基于融资约束视角的分析”, 《国际贸易问题》, 第 2 期, 第 146-154 页。 |

| [] |

杜军、鄢波, 2016, “港口基础设施建设对中国-东盟贸易的影响路径与作用机理——来自水产品贸易的经验证据”, 《中国流通经济》, 第 6 期, 第 26-33 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-8266.2016.06.004 |

| [] |

范子英, 2010, “地区经济战略与区域经济融合”, 《经济社会体制比较》, 第 6 期, 第 64-73 页。 |

| [] |

范子英, 2011, “中国的财政转移支付制度: 目标、效果及遗留问题”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 67-80 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2011.06.005 |

| [] |

范子英, 2013, “转移支付、基础设施投资与腐败”, 《经济社会体制比较》, 第 2 期, 第 179-192 页。 |

| [] |

范子英、李欣, 2014, “部长的政治关联效应与财政转移支付分配”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 129-141 页。 |

| [] |

范子英、王倩, 2019, “转移支付的公共池效应、补贴与僵尸企业”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 120-144 页。 |

| [] |

范子英、张军, 2010, “粘纸效应: 对地方政府规模膨胀的一种解释”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 5-15 页。 |

| [] |

付文林、沈坤荣, 2012, “均等化转移支付与地方财政支出结构”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

付文林、赵永辉, 2016, “财政转移支付与地方征税行为”, 《财政研究》, 第 6 期, 第 16-27 页。 |

| [] |

高菠阳、王萌、任建宇, 2018, “财政转移支付的空间格局及其对中国县域社会经济发展的效应”, 《经济地理》, 第 11 期, 第 30-38 页。 |

| [] |

葛永波、赵国庆、王鸿哲, 2015, “村镇银行经营绩效影响因素研究——基于山东省的调研数据”, 《农业经济问题》, 第 9 期, 第 79-88 页。 |

| [] |

辜胜阻、方浪、李睿, 2014, “我国物流产业升级的对策思考”, 《经济纵横》, 第 3 期, 第 1-7 页。 |

| [] |

郭宁, 2010, “提升IT服务企业管理能力的思考与对策”, 《山西财经大学学报》, 第 S1 期, 第 111-112 页。 |

| [] |

"国务院常务会议确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制等", 2020, 《中国注册会计师》, 第7期, 第7页。 |

| [] |

郭扬、李金叶, 2018, “后危机时代我国加工贸易梯度转移的动力因素研究”, 《国际商务研究》, 第 4 期, 第 47-56 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-1894.2018.04.005 |

| [] |

贺娜, 2015, “农村生产性公共品供给的政府责任与财政约束的冲突及化解”, 《宏观经济研究》, 第 5 期, 第 58-64 页。 |

| [] |

贺曲夫、侯金彤, 2021, “中央财政转移支付与资源空间配置关系研究”, 《价格理论与实践》, 第 6 期, 第 111-114 页。 |

| [] |

洪源、王群群、苏知立, 2018, “地方政府债务风险非线性先导预警系统的构建与应用研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 6 期, 第 95-113 页。 |

| [] |

黄辉、尹延芳, 2012, “企业特性与出口行为关系透析”, 《国际商务研究》, 第 3 期, 第 22-26 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-1894.2012.03.003 |

| [] |

黄伟新、龚新蜀, 2014, “丝绸之路经济带国际物流绩效对中国机电产品出口影响的实证分析”, 《国际贸易问题》, 第 10 期, 第 56-66 页。 |

| [] |

季小立、阎立, 2014, “城市物流成本控制与经济结构优化: 国际经验及借鉴”, 《上海经济研究》, 第 7 期, 第 90-96 页。 |

| [] |

贾俊雪、秦聪、张静, 2014, “财政政策、货币政策与资产价格稳定”, 《世界经济》, 第 12 期, 第 3-26 页。 |

| [] |

贾俊雪、张晓颖、宁静, 2017, “多维晋升激励对地方政府举债行为的影响”, 《中国工业经济》, 第 7 期, 第 5-23 页。 |

| [] |

贾晓俊、岳希明、王怡璞, 2015, “分类拨款、地方政府支出与基本公共服务均等化——兼谈我国转移支付制度改革”, 《财贸经济》, 第 4 期, 第 5-16 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2015.04.004 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2012, “基础设施、基础设施依赖与产业增长——基于中国省区行业数据检验”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 116-129 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2012.11.010 |

| [] |

蒋为、周荃、干铠骏, 2019, “国内市场规模扩张的方言壁垒及其出口效应——基于本地市场效应的视角”, 《财经研究》, 第 5 期, 第 125-138 页。 |

| [] |

靳涛、陶新宇, 2015, “中国持续经济增长的阶段性动力解析与比较”, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 74-89 页。 |

| [] |

鞠萍、李宜伟, 2020, “从一则案例看中小出口企业结算方式的选择”, 《对外经贸实务》, 第 9 期, 第 67-69 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-5559.2020.09.017 |

| [] |

阚大学、吕连菊、罗良文, 2013, “制度差异与我国对外贸易流量的实证研究——基于贸易引力模型”, 《经济经纬》, 第 2 期, 第 55-60 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-1096.2013.02.011 |

| [] |

康晓玲、宁婧, 2016, “丝绸之路经济带国际物流绩效对中国农产品出口影响的实证分析”, 《西北大学学报(哲学社会科学版)》, 第 2 期, 第 126-131 页。 |

| [] |

李计广, 2021, “新发展格局下沿边地区对外开放路径研究”, 《贵州社会科学》, 第 5 期, 第 120-127 页。 |

| [] |

李杰, 2011, "中国贸易开放与通货膨胀关系的数量研究", 西南财经大学。 |

| [] |

栗亮、刘元春, 2014, “经济波动的变异与中国宏观经济政策框架的重构”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 38-50 页。 |

| [] |

李萍, 2010, 《财政体制简明图解》, 中国财政经济出版社。 |

| [] |

李爽、潘秀, 2017, “基于DEA/AHP模型的物流配送中心选址研究”, 《企业经济》, 第 6 期, 第 44-48 页。 |

| [] |

李伟、贺灿飞, 2017, “中国出口产业的空间格局演变”, 《经济地理》, 第 3 期, 第 96-105 页。 |

| [] |

李云、李锡元, 2015, “上下级'关系'影响中层管理者职业成长的作用机理——组织结构与组织人际氛围的调节作用”, 《管理评论》, 第 6 期, 第 120-127 页。 |

| [] |

廖佳、尚宇红, 2021, “'一带一路'国家贸易便利化水平对中国出口的影响”, 《上海对外经贸大学学报》, 第 2 期, 第 82-94 页。 |

| [] |

廖润东, 2017, “中小型外贸企业跨境电商零售出口的困境及对策”, 《企业经济》, 第 11 期, 第 62-67 页。 |

| [] |

刘慧、桂德怀, 2016, “专利与专利资助政策对江苏经济增长的促进效应——基于面板数据的实证分析”, 《商业经济研究》, 第 14 期, 第 210-212 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2016.14.073 |

| [] |

刘弘阳, 2018, “我国地方政府竞争运行机理及其规制途径研究”, 《经济体制改革》, 第 1 期, 第 32-37 页。 |

| [] |

刘林青、谭畅, 2014, “产业国际竞争力的结构观——一个正在涌现的研究域”, 《经济评论》, 第 3 期, 第 153-160 页。 |

| [] |

刘明, 2016, “财政转移支付、地方政府治理和制造业增长”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 1-12 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.02.001 |

| [] |

刘小勇, 2012, “分税制、转移支付与地方政府财政努力”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 38-53 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2012.05.004 |

| [] |

刘彦平, 2005, “物流外包的交易成本理论分析”, 《商业经济与管理》, 第 9 期, 第 13-17 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-2154.2005.09.003 |

| [] |

刘志轩, 2013, "地方官员更替与基础设施投资的关系", 复旦大学。 |

| [] |

刘中燕、周泽将, 2018, “研发投入促进了企业国际化经营吗?”, 《中央财经大学学报》, 第 5 期, 第 92-105 页。 |

| [] |

陆铭, 2020, “诊断中国经济: 结构转型下的增长与波动”, 《国际经济评论》, 第 6 期, 第 22-38 页。 |

| [] |

吕炜、邵娇, 2020, “转移支付、税制结构与经济高质量发展——基于277个地级市数据的实证分析”, 《经济学家》, 第 11 期, 第 5-18 页。 |

| [] |

马光荣、郭庆旺、刘畅, 2016, “财政转移支付结构与地区经济增长”, 《中国社会科学》, 第 9 期, 第 105-125 页。 |

| [] |

毛德凤、刘华, 2020, “税费负担与企业出口行为: 扩展效应和集约效应”, 《国际贸易问题》, 第 7 期, 第 77-95 页。 |

| [] |

南锐、杨浩, 2018, “多元社会治理与经济增长是否实现了良性互动?——来自北京1995-2015年的经验证据”, 《经济与管理研究》, 第 3 期, 第 26-38 页。 |

| [] |

裴丹、陈林, 2021, “内外双循环、僵尸企业与出口竞争力”, 《中南财经政法大学学报》, 第 3 期, 第 91-99 页。 |

| [] |

乔宝云、范剑勇、彭骥鸣, 2006, “政府间转移支付与地方财政努力”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 50-56 页。 |

| [] |

卿陶, 2020, “知识产权保护、贸易成本与企业出口产品质量”, 《国际经贸探索》, 第 3 期, 第 30-45 页。 |

| [] |

全春霞、朱文蔚, 2020, “'互联网+'社会扶贫的经验与启示——以湖南永州为例”, 《中共成都市委党校学报》, 第 5 期, 第 52-56 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-679X.2020.05.010 |

| [] |

佘欣艺、许坤、许光建, 2020, “新冠疫情下的特殊转移支付机制: 特点与效果”, 《价格理论与实践》, 第 7 期, 第 8-12 页。 |

| [] |

盛丹、包群、王永进, 2011, “基础设施对中国企业出口行为的影响: '集约边际'还是'扩展边际'”, 《世界经济》, 第 1 期, 第 17-36 页。 |

| [] |

孙久文、张静、李承璋、卢怡贤, 2019, “我国集中连片特困地区的战略判断与发展建议”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 150-159 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.10.013 |

| [] |

唐建荣、倪攀、李晨瑞, 2019, “长江经济带物流网络结构演变特征及影响因素分析”, 《华东经济管理》, 第 8 期, 第 60-66 页。 |

| [] |

唐诗、包群, 2017, “高新技术产业开发区提升了出口技术复杂度吗?”, 《首都经济贸易大学学报》, 第 6 期, 第 45-54 页。 |

| [] |

佟家栋、刘竹青, 2014, “地理集聚与企业的出口抉择: 基于外资融资依赖角度的研究”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 67-85 页。 |

| [] |

王东方、董千里、于立新, 2018, “'一带一路'沿线国家和地区物流绩效与中国对外贸易潜力”, 《中国流通经济》, 第 2 期, 第 17-27 页。 |

| [] |

王晴晴、谭吉华、马永亮、贺克斌、韦莲芳、杨复沫、余永昌、王洁文, 2012, “佛山市冬季PM_(2.5)中重金属元素的污染特征”, 《中国环境科学》, 第 8 期, 第 1384-1391 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2012.08.007 |

| [] |

王如玉、王志高、梁琦、陈建隆, 2019, “金融集聚与城市层级”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 165-179 页。 |

| [] |

王巍, 2020, “基础设施类型、产业特征与中国企业出口行为”, 《国际商务研究》, 第 2 期, 第 31-42 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-1894.2020.02.003 |

| [] |

王小龙、余龙, 2018, “财政转移支付的不确定性与企业实际税负”, 《中国工业经济》, 第 9 期, 第 155-173 页。 |

| [] |

王治、张皎洁、郑琦, 2015, “内部控制质量、产权性质与企业非效率投资——基于我国上市公司面板数据的实证研究”, 《管理评论》, 第 9 期, 第 95-107 页。 |

| [] |

魏际刚, 2018, “中国物流业发展的现状、问题与趋势”, 《北京交通大学学报(社会科学版)》, 第 1 期, 第 1-9 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-8106.2018.01.001 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析: 方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

吴永求、赵静, 2016, “转移支付结构与地方财政效率——基于面板数据的分位数回归分析”, 《财贸经济》, 第 2 期, 第 28-40 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2016.02.013 |

| [] |

项卫星、田野, 2020, “全球经济治理下的价值链升级与高质量发展”, 《财经问题研究》, 第 11 期, 第 51-61 页。 |

| [] |

谢姗、汪卢俊, 2015, “转移支付促进区域市场整合了吗?——以京津冀为例”, 《财经研究》, 第 10 期, 第 31-44 页。 |

| [] |

谢永清、李香菊, 2021, “'双循环'格局下促进我国外贸发展的税收政策研究”, 《西南民族大学学报(人文社会科学版)》, 第 4 期, 第 155-161 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-3926.2021.04.021 |

| [] |

许泽宁、高晓路、王志强、马妍、邓羽、龙灜, 2019, “中国地级以上城市公园绿地服务水平评估: 数据、模型和方法”, 《地理研究》, 第 5 期, 第 1016-1029 页。 |

| [] |

杨波、王向楠、邓伟华, 2020, “数字普惠金融如何影响家庭正规信贷获得?——来自CHFS的证据”, 《当代经济科学》, 第 6 期, 第 74-87 页。 |

| [] |

杨朝继, 2020, “新一轮减税降费促进民营企业发展研究”, 《理论探讨》, 第 1 期, 第 96-101 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-8594.2020.01.016 |

| [] |

阳佳余, 2012, “融资约束与企业出口行为: 基于工业企业数据的经验研究”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1503-1524 页。 |

| [] |

尹振东、汤玉刚, 2016, “专项转移支付与地方财政支出行为——以农村义务教育补助为例”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 47-59 页。 |

| [] |

余福茂、沈祖志, 2003, “基于适度递阶控制的物流系统动态规划”, 《中南大学学报(社会科学版)》, 第 1 期, 第 89-92 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-3104.2003.01.019 |

| [] |

于文超、梁平汉, 2019, “不确定性、营商环境与民营企业经营活力”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 136-154 页。 |

| [] |

袁丹、雷宏振, 2015, “丝绸之路经济带物流业效率及其影响因素”, 《中国流通经济》, 第 2 期, 第 14-20 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-8266.2015.02.003 |

| [] |

袁飞、陶然、徐志刚、刘明兴, 2008, “财政集权过程中的转移支付和财政供养人口规模膨胀”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 70-80 页。 |

| [] |

张改素、魏建飞、丁志伟, 2020, “中国镇域工业化和城镇化综合水平的空间格局特征及其影响因素”, 《地理研究》, 第 3 期, 第 627-650 页。 |

| [] |

张海鹏、陈帅, 2017, “城乡基本公共服务均等化的犯罪治理效应——基于2002-2012年省级面板数据的实证分析”, 《世界经济文汇》, 第 6 期, 第 1-15 页。 |

| [] |

张军、孙永军、余应敏, 2015, “财政审计与现代财政制度构建——基于国家治理视角的分析”, 《审计研究》, 第 4 期, 第 11-15 页。 |

| [] |

张志超、吴晓忠、陈晓声, 2014, “区域差异、逆向财政机制与城乡收入差距——基于动态面板与门限面板模型的研究”, 《山西财经大学学报》, 第 8 期, 第 1-10 页。 |

| [] |

赵军、姚笛、郑玉璐, 2020, “财政分权、制度环境与制造业出口质量”, 《国际商务(对外经济贸易大学学报)》, 第 6 期, 第 16-30 页。 |

| [] |

赵可冰、蔡金雨、梅颖、姜春吉, 2021, “人工智能视域下企业物流成本管控的思路探究”, 《营销界》, 第 31 期, 第 71-72 页。 |

| [] |

赵力涛、李玲、黄宸、宋乃庆、赵怡然, 2015, “省级教育经费统筹改革的分配效果”, 《中国社会科学》, 第 11 期, 第 111-127 页。 |

| [] |

赵永辉、付文林、束磊, 2019, “转移支付与地方财政支出扩张——基于异质性与空间外溢视角的分析”, 《经济理论与经济管理》, 第 8 期, 第 27-44 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2019.08.004 |

| [] |

郑腾飞、赵玉奇, 2019, “要素市场扭曲、交通基础设施改善与企业出口”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 23-40 页。 |

| [] |

周汩、肖卓, 2007, “基于分工理论的物流分工促进经济增长的机理分析”, 《云南社会科学》, 第 5 期, 第 94-96 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-8691.2007.05.022 |

| [] |

朱柏铭, 2015, “人口净流入——补助低溢入与财政转移支付”, 《地方财政研究》, 第 5 期, 第 40-47 页。 |

| [] |

朱军、姚军, 2017, “中国公共资本存量的再估计及其应用——动态一般均衡的视角”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1367-1398 页。 |

| [] |

朱耘婵、王银梅, 2017, “财政教育投入对地区经济增长的贡献分析——基于2003-2013年省际经验数据”, 《湖北社会科学》, 第 4 期, 第 88-94 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2017.04.014 |

| [] |

Baretti C., Huberand B., Lichtblau K., 2002, "A Tax on Tax Revenue: The Incentive Effects of Equalizing Transfers: Evidence from Germany". International Tax and Public Finance, 9(6), 631–649.

DOI:10.1023/A:1020925812428 |

| [] |

Bensassi, S., L. Márquez-Ramos, I. Martínez-Zarzosoand C. Suárez-Burguet, 2015, "Relationship between Logistics Infrastructure and Trade: Evidence from Spanish Regional Exports", Transportation Research Part A, 72.

|

| [] |

Bernard A.B., Jensen J.B., Reddingand S.J., Schott P.K., 2009, "The Margins of US Trade (Long Version)". Cepr Discussion Papers, 99(14662), 487–493.

|

| [] |

Cashin P.and R.Sahay, 1995, "Internal Migration, Center-State Grants and Economic Growth in the States of India". Imf Staff Papers, 43(1).

|

| [] |

Chen Z., Gong L.T., Zou H.F., 2002, "Optimal Taxation in an Endogenous Growth Model with Multiple Levels of Governments". Science Foundation in China, 2, 35–40.

|

| [] |

Cosimo, B., K. Alexander and L. Mario, 2018, "Institutions, Trade and Development: A Quantitative Analysis", CESifo Working Papers.

|

| [] |

Ferede F.and B.Dahlby, 2012, "The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence from the Canadian Provinces". National Tax Journal, 3, 563–594.

|

| [] |

Gamkhar, S. and A. Shah, 2007, "The Impact of Intergovernmental Fisal Transfers: A Synthesis of the Conceptual and Empirical Literature", Intergovernmental Fisal Transfers: Principles and practice, Washington DC: World Bank Publications, 225-258.

|

| [] |

Helpman E., 1984, "A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations". Journal of Political Economy, 94, 451–471.

|

| [] |

Hoekman B.and A.Nicita, 2011, "Trade policy, trade costs, and developing country trade". World Development, 12, 2069–2079.

|

| [] |

Joseph F.and M.Miriam, 2013, "Institutions, Infrastructure, and Trade". World Development(46), 165–175.

|

| [] |

Knight, B., 2004, "Parochial Interestsanf the Centralized Provisionof Local Public Goods: Evidencefrom Congressional Votingon Transportation Projects"Journal of Public Economics, 88(34): 845-866.

|

| [] |

Krugman P., 1991, "Increasing Returns and Economic Geography". Journal of Political Economy, 99, 483–499.

DOI:10.1086/261763 |

| [] |

Levchenko A., 2007, "Institutional Quality and International Trade". Review of Economic Studies, 74(3), 791–819.

DOI:10.1111/j.1467-937X.2007.00435.x |

| [] |

Litvack, J., J. Ahmad and, R. Bird, 1998, "Rethinking Decentralization in Developing Countries", Washington, D.C., USA: World Bank.

|

| [] |

Luis A., Giordano M., Emanuel O., 2016, "Institutions and export dynamics". Journal of International Economics, 98, 2–20.

DOI:10.1016/j.jinteco.2015.08.004 |

| [] |

Markusen J.R., 1984, "Multinationals, Multiplant Economies and the Gains from Trade". Journal of International Economics, 16, 304–308.

|

| [] |

Melitz M., 2003, "The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity". Econometrica, 71, 1695–1725.

DOI:10.1111/1468-0262.00467 |

| [] |

Nunn N., 2007, "Relationship-Specificity, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade". The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 569–600.

DOI:10.1162/qjec.122.2.569 |

| [] |

Puertas R., Martíand L., García L., 2014, "Logistics Performance and Export Competitiveness: European Experience". Empirica, 41(3), 467–480.

DOI:10.1007/s10663-013-9241-z |

| [] |

Robert J.B., 1990, "Government Spending in a Sample Model of Endogeneous Growth". Journal of Political Economy, 98(5), 103–125.

DOI:10.1086/261726 |

| [] |

Sanguinetti, P. and M. Besfamille, 2004, "Exerting local tax effort or lobbying for central transfers?: Evidence from Argentina", Martin Besfamille, 5.

|

| [] |

Smart M., Bird R., 1996, "Federal Fiscal Arrangements in Canada: An Analysis of Incentives". Proceedings of the Annual Conference on Taxation Held under the Auspices of the National Tax Association-Tax Institute of America, 89, 1–10.

|

| [] |

Tsui K., 2005, "Local Tax System, Intergovernmental Transfers and China's Local Fiscal Disparities". Journal of Comparative Economics, 33, 173–196.

DOI:10.1016/j.jce.2004.11.003 |

| [] |

Wezel, F.C. and A. Lomi, 2003, "The Organizational Advantage of Nations: An Ecological Perspective on the Evolution of the Motorcycle Industry in Belgium, ltaly and Japan, 1898-1993", Geography and Strategy, 377-409.

|

| [] |

Zhang T., Zou H., 1998, "Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China". Journal of Public Economics, 67, 221–240.

DOI:10.1016/S0047-2727(97)00057-1 |