幸福感正逐渐成为衡量一国社会发展水平的重要标准。改革开放以来,我国经济发展取得举世瞩目成就,但却呈现出与国民幸福增长不相匹配的“伊斯特林”悖论。例如,世界幸福数据库显示:1997-2012年间我国人均GDP增长了近6倍,而居民幸福感却始终在5分上下波动(满分以10分计),停滞于全球较低水平①。物质财富的不断累积能否转化为不断增长的国民幸福,已经成为我国发展进入新时代的重要考验。在此背景下,基于对国内国际形势的研判,党和国家开始关注并高度重视提升居民幸福感。习近平总书记多次提出,中国共产党是为中国人民谋幸福的党,应全心全意为增强人民群众的获得感、幸福感而努力工作①。党的十九大报告特别强调,要“不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。

① 参见《把增强国民幸福感纳入“十三五”规划的必要性与可行性》,周海欧, 2015, http://theory.gmw.cn/2015-05/27/content_15795796.htm。

① 参见《不断提高人民群众获得感幸福感安全感》,光明日报, 2019, http://theory.people.com.cn/n1/2019/0510/c40531-31076833.html。

提高国民幸福感,农村居民是我国最不容忽视的群体之一。伴随城乡收入和财富差距的拉大,我国农村面临诸多社会问题。农村居民在经济来源、公共服务、人居环境、就业保障、文娱事业等方面均处于弱势地位,其中,农村老年群体的幸福水平要显著低于城镇(张军华,2011)。在此背景下,着力提高农村居民幸福感,让农村居民共享发展改革成果,是我国改善民生、促进社会公平正义的必要环节和重要体现。2017年,党的十九大报告做出乡村振兴战略重大部署。在此基础上,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》中多处提出,要让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感。因此,如何提高农村居民的幸福感,得到社会和学界的广泛关注,成为国家和社会发展的重要目标。

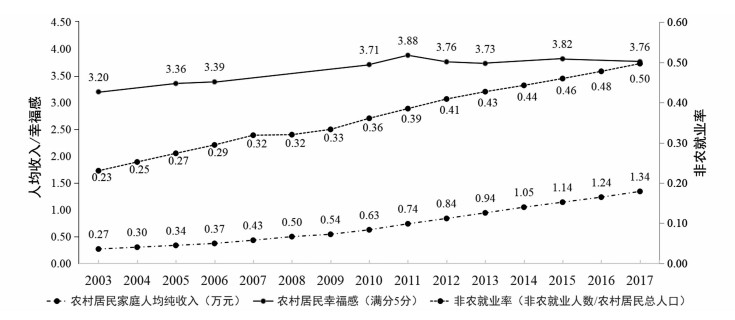

与此同时,非农就业已成为农村居民生产生活的常态化方式。改革开放以来,中国农村劳动力开始大规模向城镇和非农部门转移。国家统计局数据表明,2020年全国农民工总量达到28560万人,其中外出农民工16959万人,本地农民工11601万人。伴随非农就业人数的不断攀升,农村居民的家庭收入结构也在发生深刻变化。相关研究表明,在1996年,农户的农业收入占家庭总收入的比例为60.6%,而到2016年,农业收入占比下降到33.5%,非农收入占比上升至66.5%(郭庆海,2018)。在此背景下,非农就业打破了农村居民仅作为农业生产者的单一社会格局,开始重构农村居民的家庭经营和生活方式,对其福利水平产生了深远影响。但是,如图 1所示,近15年间,伴随非农就业比例的不断增长,农村居民的家庭人均收入水平持续上升;与之相对,尽管农村居民的幸福感有所提升,但仍未达到与非农就业和收入水平同步改善的效果。尤其是在2011年达到3.88的幸福感峰值之后,农村居民的幸福感总是在3.76水平上徘徊,且一直低于“比较幸福”(4分)水平②。

|

图 1 2003-2017年农村居民人均收入、非农就业与幸福感 数据来源:作者基于国家统计局、CGSS数据库相关统计数据计算整理所得。 |

② 中国综合社会调查(CGSS)采用李克特五点量表对中国城乡居民幸福感进行测度,满分为5分制;世界幸福数据库(WDH)则采用10分制对世界各国居民幸福水平进行测度。本文所使用CGSS数据为目前我国农村居民幸福感最新全国性调查数据。

为此,本文关注的问题是,非农就业是否真的改善了农村居民幸福感?体现出怎样的长短期效应?在不同就业情境与群体特征下又呈现出怎样的影响差异?对于上述问题的解答,对提高我国农村居民幸福水平、促进乡村振兴和新型城镇化协同发展具有重要现实意义。大规模农民的非农就业转移,是中国转型发展的重要事件,但鲜有文献充分关注其对农村居民幸福感的影响。本文试图对非农就业影响农村居民幸福感的效应、机制与情境做进一步研究。

已有相关研究主要聚焦于以下三方面:首先,幸福感的影响因素与网络效应。已有针对农村居民幸福感的影响因素研究中,着重探究了健康、教育、住房、收入、社会保险、社会关系、村庄民主、农民工权益以及农村草根组织发育对幸福的影响效应(黄庆华等,2017;程名望、华汉阳,2020;李树、陈刚,2012;张靖娜、陈前恒,2019;陈前恒等,2014;刘靖等,2013)。在此基础上,学界进一步分析了幸福对消费、就业的促进效应(李树、于文超,2020;李树、陈刚,2015)。研究发现,主观幸福感对个人的消费储蓄、就业概率、工作效率及跨期决策等存在重要影响(Guven,2012;Krause,2013;De Neve and Oswald, 2012;Lane,2017)。与此同时,幸福还具有“传染性”,即社区内个体的幸福感受到社区平均幸福水平的正向促进作用(郑晓冬,2021)。

其次,收入与幸福之争:伊斯特林悖论。Easterlin(1974)于上世纪70年代提出了著名的“伊斯特林悖论”,指出社会整体收入水平的增加并不必然带来社会整体幸福水平的上升。在此背景下,学者针对中国情境下收入与幸福的关系进行了较为丰富研究,形成以下主要观点:第一,绝对收入对居民幸福感的影响存在一定的门限效应。绝对收入的增加对中国低收入家庭幸福感改善显著,并与幸福感之间存在“倒U型”曲线关系(张学志、才国伟,2011)。第二,相对于绝对收入,相对收入的改变对幸福感影响更为显著。横向方面相对亲朋好友收入地位的提升和纵向方面相对以往生活水平的改善,均对居民幸福感具有重要促进作用(廖永松,2014)。第三,社会平均资产增加会提高个体对收入的乐观预期而产生“示范效应”,从而促进其主观幸福感提升;但社会平均收入的水平上升则会引发“攀比效应”,反向抑制幸福感;且相对于绝对收入和相对收入,收入不平等对幸福感影响更为突出(陈云松、范晓光,2016;何立新、潘春阳,2011)。基于此,Easterlin et al.(2010)对“伊斯特林悖论”做出了新的解释,指出短期内收入增长或将促进幸福感增加,但在长期内促进空间是有限的,甚至出现停滞或抑制状态。

最后,幸福感与效用论。最早对幸福感的研究可追溯至基数效用论时代。这一时期代表性观点认为,效用来源于个体快乐和痛苦的体验,可以通过微积分来求得,即U=∫dndtdp。其中,dp为瞬时快乐体验,dt表示瞬时状态,dn表示个体数量,U即社会总效用,可用以衡量幸福感的总和(Edgeworth,1881;贺京同等,2014)。但由于瞬时快乐难以被观测,Pareto et al.(1909)提出,可通过对个体在其选择集中的选项偏好进行排序,以此判定个体的效用偏好与效用水平,由此进入序数效用论时代。然而,这一新古典理论假定过于强调效用的欲求含义,且个体选择的“事前欲求”并不代表其“事后快乐”,即幸福体验。在此背景下,Kahneman(1997)进一步提出关于效用论的二分法,将效用概念划分为决策效用与体验效用,前者用以衡量个体的事前欲求程度,后者代表其事后的快乐体验水平,这一体验效用假设搭建了幸福感与效用论的基本桥梁。基于体验效用假设,贺京同等(2014)提出以相对概念衡量幸福体验的理论观点,并构建幸福函数:U=f(x-r)。其中,x表示实际结果,r表示基础参照点,U即幸福程度,这一假设得到来自微观居民的证据支持。与之相对,于席正、江莉莉(2012)从精神力场角度出发,指出幸福函数设定需同时考虑物质和精神需求,并通过委托代理模型对幸福函数进行了构建。

综上分析,已有研究针对幸福感的理论内涵、收入悖论、影响因素、社会效应等进行了较为丰富的研究,奠定了一定理论基础和分析依据,但仍存在以下三点不足:第一,对于幸福感的理论研究仍相对主观。虽然已有学者从相对感知、精神力场角度探讨了幸福函数构建,但仍较为偏向心理学范畴,尚未能通过一般效用假设推导幸福函数,以至于对幸福函数的构建和影响因素的分析相对依赖主观性。第二,鲜少关注非农就业对农村居民幸福感的影响。非农就业已成为中国农村居民主要生产生活方式,为农村社会带来了广泛而深刻变革,必将对农村居民生活状况和幸福感知等产生深远的影响,深化其研究不仅具有现实意义,而且有助于丰富相关研究文献。第三,对于非农就业影响幸福感的机制和情境研究不足。农业劳动力的非农转移和农村劳动力的非农就业是一个长期的过程,因此,针对非农就业对幸福感的影响效应,需要在短期和长期视角下辩证地予以考量,关注其影响效应变化与影响机制变化,并考察在不同务工环境、人力资本特征等情境下的影响效应不同,但已有文献研究仍相对不足。

本文的边际贡献在于:第一,构建了农村居民非农就业的“幸福函数”,基于体验效用假说,通过一般效用理论推导和揭示了非农就业的幸福增长效应;第二,发现非农就业对农村居民幸福感的影响存在一定“伊斯特林悖论”关系,即短期非农就业能够显著促进幸福感增长,但长期非农就业对幸福增长的促进效应是有限的,并对其内在机制做出进一步分析;第三,发现了非农就业的幸福促进效应与年龄增长之间的边际递减规律,考察了不同人力资本特征与外出务工情境下非农就业对幸福增长的不同影响,为农业劳动力转移、城乡协同发展、居民福利改善等相关政策制定提供了重要理论依据。

二、理论剖释:工农要素流动下的幸福函数为有效探究非农就业对农村居民幸福感的影响,本文通过构建以工农要素流动为核心的三部门模型,推导建立非农就业与幸福感之间的幸福函数,具体分析如下:

(一) 农业部门假设在一个不断迭代的生产-消费周期内,存在一个由无数农户家庭组成的农业生产消费部门,其生产、消费和效用水平均可做出一般性加总。为简化分析,假设农业部门“加总个体”的效用函数为Ut=U(ct, lt),为增强模型的解释力和一般性,假设其效用的直接来源包括在第t期的消费ct和闲暇lt,同时,基于体验效用假说,假设农村居民在体验后获得效用,其体验效用水平即为农村居民的幸福水平(贺京同等,2014)。伴随经济不断发展,农村居民的消费条件持续获得改善,其在住房、医疗、教育、生活等各方面的消费水平不断提升。由此,可假设ct>ct-1;与之相对,农业生产经营具有一定季节性和周期性,农户家庭多选择在农忙时进行务农,农闲时外出务工,其在务农、务工和闲暇时间分配方面具有一定规律性。由此,可假设在一定时期内农村居民闲暇水平相对稳定,即lt=lt-1。

在此基础上,假设农村居民同时进行农业生产和非农劳动,其在各期的收入来源主要由农业经营收入、非农劳动收入和政府转移支付三部分构成。首先,假设农产品在每期的销售价格为Pt1,农村居民非农就业的劳动工资水平为wt,由于农村居民在农产品市场和劳动市场的议价能力弱,二者均为外生变量。其次,假设农村居民在每期所持有的资本存量为KtI,且满足资本运动方程Kt+1I=ItI+(1-δ)KtI,δ为折旧率。不失一般性,假设农户在每期用于农业生产的资本为KtA,用于储蓄投资的资本为KtM,满足KtI=KtA+KtM。假设资本市场的利息率为rt,农村居民在工业部门和资本市场的收入均需缴纳一定税费。而基于中国政府对农村居民的社会福利政策,假设农户在各期均可收到政府部门的转移支付TRt。最后,劳动时间分配方面,假设农户在每期所投入的农业劳动时间为mt,非农劳动时间为nt,每期所拥有的时间总量单位化为1,且农业劳动、非农劳动和闲暇时间满足nt+mt+lt=1。假设农业生产函数为f(KtA, mt),税率为π,农户跨期消费的贴现率为β。

于是,农村居民的福利最大化问题即为:

| $ \max \sum\limits_{t = 0}^{n} \beta^{t} U\left(c_{t}, l_{t}\right) $ | (1) |

| $ { s. t. }\ c_{t}+K_{t+1}^{M}+K_{t+1}^{A} \leq P_{t}^{1} f\left(K_{t}^{A}, m_{t}\right)+(1-\pi)\left(n_{t} w_{t}+r_{t} K_{t}^{M}\right)+(1-\delta)\left(K_{t}^{M}+K_{t}^{A}\right)+T R_{t} $ | (2) |

与农业部门相对,假设在该经济体中存在由无数个工业生产厂商组成的工业部门,主要使用劳动Lt和资本KtE进行工业品生产和实现经营获益。工业部门同时吸收来自农村居民和城镇居民的资本和劳动进行生产,定期向要素市场购买劳动与资本,且劳动的价格为工资率wt,资本的价格为利息率rt。在此背景下:一方面,农业部门和工业部门存在劳动和资本的要素流动,大量的农村剩余劳动力和储蓄资本流向工业部门,其每期向工业部门输送的资本和劳动水平即分别为KtM和nt;另一方面,城镇居民主要在工业部门活动并参与工业生产,其定期向工业部门供给KtC数量的资本和ht水平的劳动。

在此基础上,假设厂商生产函数与利润函数相同并可加,则加总厂商的生产函数为:

| $ Y_{t} = F\left(K_{t}^{E}, L_{t}\right) $ | (3) |

假设工业品的价格为Pt2,在此背景下,工业部门利润最大化问题即为:

| $ \max \left[P_{t}^{2} F\left(K_{t}^{E}, L_{t}\right)-\left(w_{t} L_{t}+r_{t} K_{t}^{E}\right)\right] $ | (4) |

在我国市场经济发展和工农要素流动过程中,政府起到重要的宏观调控作用。基于此,本文进一步引入政府调控部门,其主要职能在于通过税收、转移支付和政府投资等政策手段,调控宏观经济和改善居民福利。假设政府在各期所持有资本存量为KtG,政府投资为ItG,且满足资本运动方程ItG=Kt+1G-(1-δ)KtG。同时,基于城乡居民在工业部门的收入所得,假设政府设定的税率为π,则政府在每期的税收收入为:

| $ T X_{t} = \pi\left[\left(w_{t} n_{t}+r_{t} K_{t}^{M}\right)+\left(w_{t} h_{t}+r_{t} K_{t}^{C}\right)\right] $ | (5) |

基于此,政府在各期向资本市场进行投资,并通过转移支付的方式改善农村居民福利。由此,政府的财政预算约束为:

| $ K_{t+1}^{G}+T R_{t} = \pi\left[\left(w_{t} n_{t}+r_{t} K_{t}^{M}\right)+\left(w_{t} h_{t}+r_{t} K_{t}^{C}\right)\right]+r_{t} K_{t}^{G}+(1-\delta) K_{t}^{G} $ | (6) |

基于上述模型假设,进一步求解工农要素流动背景下三部门经济运行的均衡解及农村居民的幸福函数。当该经济体实现均衡时,将同时满足产品市场出清和要素市场出清。即实现城乡的产品市场出清ct+cth+Kt+1M+Kt+1A+Kt+1G+Kt+1C=Pt1f(·)+Pt2F(·)+(1-δ)(KtA+KtM+KtG+KtC),资本市场出清KtE=KtM+KtC+KtG和劳动市场出清Lt=nt+ht。其中,cth为城镇居民消费水平。

在此基础上,进一步联立农村居民的目标函数与各部门的预算约束,可解得该经济体实现均衡运行时存在如下欧拉方程组:

| $ \frac{\partial U\left(c_{t-1}, l_{t-1}\right) / \partial c_{t-1}}{\beta \partial U\left(c_{t}, l_{t}\right) / \partial c_{t}} = P_{t}^{1} \partial f\left(K_{t}^{A}, m_{t}\right) / \partial K_{t}^{A}+(1-\delta) $ | (7) |

| $ \frac{\partial U\left(c_{t}, l_{t}\right) / \partial c_{t}}{\beta \partial U\left(c_{t+1}, l_{t+1}\right) / \partial c_{t+1}} = P_{t+1}^{2} \partial F\left(K_{t+1}^{E}, L_{t+1}\right) / \partial K_{t+1}^{E}+(1-\delta) $ | (8) |

| $ P_{t}^{1} \partial f\left(K_{t}^{A}, m_{t}\right) / \partial m_{t} = P_{t}^{2} \partial F\left(K_{t}^{E}, L_{t}\right) / \partial n_{t} $ | (9) |

其中,式(7)表示农业部门的均衡情境,式(8)则描绘了在吸纳农业部门的生产要素后,工业部门的均衡情境,式(9)表示工农业部门之间要素流动的均衡。其经济学含义在于,当农村劳动力在农业部门生产的边际收益等于其在工业部门劳动的边际产品价值时,城乡劳动力流动实现二元均衡。

在此基础上,假设农村居民效用函数为满足边际效用递减的二元对数函数,即Ut(ct, lt)=ln(ctlt),工业部门的生产函数为一般C-D生产函数F(KtE, Lt)=AKtEαLt1-α,其中,A为技术进步系数,α与1-α分别表示资本与劳动的产出弹性。将上述显函数代入式(8),并结合三部门均衡条件,运用泰勒二阶展开式描述U(ct, lt)与U(ct-1, lt-1),可解得在工农要素流动下农村居民的体验效用满足:

| $ U_{t} = c_{t}^{-1} \beta\left(c_{t}-c_{t-1}\right)\left[P_{t}^{2} A \alpha\left[\frac{\left(K_{t}^{E}\right)}{\left(n_{t}+h_{t}\right)}\right]^{a-1}+1-\delta\right]+\ln \left(c_{t-1} l_{t-1}\right)-\frac{\left(c_{t}-c_{t-1}\right)^{2}}{2 c_{t-1}^{2}} $ | (10) |

上式即为城乡劳动力二元流动背景下,非农就业对农村居民幸福感的影响函数。在此基础上,将幸福感Ut对非农就业nt分别求一阶、二阶偏导可得:

| $ \frac{\partial U_{t}^{s}}{\partial n_{t}} = \frac{\beta\left(c_{t}-c_{t-1}\right)}{c_{t}} P_{t}^{2} A \alpha(1-\alpha)\left(K_{t}^{E}\right)^{\alpha-1}\left(n_{t}+h_{t}\right)^{-\alpha}>0 $ | (11) |

| $ \frac{\partial^{\prime \prime} U_{t}^{s}}{\partial^{\prime \prime} n_{t}} = -\frac{\alpha \beta\left(c_{t}-c_{t-1}\right)}{c_{t}} P_{t}^{2} A \alpha^{2}(1-\alpha)\left(K_{t}^{E}\right)^{\alpha-1}\left(n_{t}+h_{t}\right)^{-\alpha-1}<0 $ | (12) |

由此可得,非农就业与农村居民幸福感呈正相关,但二者呈现concave变化关系,即伴随非农就业的增加,其所带来的幸福增量是持续递减的。这表明非农就业对农村居民幸福感的影响或存在一定的“伊斯特林悖论”关系。伊斯特林悖论认为,收入对幸福增长的促进作用具有门限效应,当收入增加到一定阈值之后,便不会再促进幸福增长;即短期内收入增加将显著促进幸福增长,但长期内收入增加对幸福增长的促进效应是有限的,甚至会出现停滞或抑制状态(李清彬、李博,2013;Easterlin et al., 2010)。在此背景下,非农就业对农村居民幸福感的影响效应,或存在同样的变化关系,即短期非农就业将显著促进农村居民的幸福增长,但长期非农就业对幸福增长的促进效应是有限的。

与此同时,非农就业能够显著促进幸福增长的动因或主要基于以下机制:一是收入与消费机制。非农就业为农村劳动力创造了更多就业与收入机会,提高了劳动的边际报酬,能够有效促进农村家庭收入增长。在此基础上,进一步促进了农村居民的消费增长与消费升级,增加了农村居民的发展性支出和享乐性支出,从而能够提升农村居民的“体验效用”,促进幸福增长(文洪星、韩青,2018;陈培彬、朱朝枝,2021)。二是人力资本改善机制。研究发现,非农就业能够有效提升外出务工者的行为能力和人力资本素质,并能进一步改善劳动力的身心健康,使其具有更加积极的生活态度以及经营效率(罗明忠、雷显凯,2020;刘晓红、王卫东,2021),从而能够通过改善劳动者的人力资本,促进幸福增长。三是社会资本与环境机制。非农就业能够有效促进农村劳动力的社会资本积累,改善其社会关系与社会网络,同时,能够在一定程度上改善劳动者的就业质量与生活环境(陈培彬、朱朝枝,2021;卢海阳等,2017)。从而通过社会资本与生产生活环境改善,进一步提升其幸福水平。四是风险规避机制。非农就业能够有效降低农村家庭收入的不确定性,并为农村家庭的保险行为创造经济条件(文洪星、韩青,2018)。而生产生活风险的降低,对提升农村居民幸福水平具有积极的促进作用(程名望、华汉阳,2020)。

三、模型设定、变量选取与描述性统计 (一) 模型设定本文进一步构建计量模型实证分析长短期非农就业对幸福感的影响。首先,建立如下回归方程:

| $ { happyness }_{i j} = \beta_{j}+\alpha_{j} { nonfarmEmp }_{i j}+\sum \lambda_{i} x_{i}+\mu_{j} $ | (13) |

其中,happynessij即第i位农村居民在受到第j种非农就业情境影响下的幸福感,nonfarmEmpij即不同的非农就业情景,j=1, 2, 3,分别代表是否存在非农就业、是否存在短期非农就业和是否存在长期非农就业。由于三者之间可能存在较为明显的多重共线性,本文将在j=1, 2, 3的情景下分开估计。αj即不同情景的非农就业对幸福感的影响系数;xi即可能影响幸福感的其他控制变量,包括人口统计学变量、社会情境变量、生活方式变量及政府环境变量等,λi即控制变量的影响系数;βj和uj分别表示截距项与随机误差项。

上述模型估计可能存在以下两点内生性偏误:一是遗漏变量问题。由于幸福是居民生活的核心诉求,居民生活中各种行为和情境均会对其幸福感不同程度地产生影响,因而幸福感的影响因素难以被全面观察与测度,不可避免地会出现遗漏变量所造成的内生性问题。二是联立因果关系。已有研究发现,个体的幸福水平可能会在一定程度上影响其就业方式与求职努力(Krause,2013),因而农村居民的幸福感可能会对其非农就业产生潜在的影响,可能存在联立因果关系所带来的内生性偏误。

对此,本文将通过工具变量法进行内生性剔除与稳健性检验。首先,在工具变量选择方面,基于工具变量的选取依据为“与主要解释变量高度相关”、“与因变量无联立相关”、“与其他解释变量无显著相关”(陈强,2014),因此,本文将选取受访者所在区县农村居民非农就业、长期非农就业和短期非农就业的平均水平作为工具变量进行回归。其次,在工具变量估计模型方面,本文将同时采用两阶段最小二乘(2SLS)和有限信息的极大似然法(LIML)进行回归,以确保工具变量回归结果的稳健性和可信性,从而解决相应的内生性问题,准确估计非农就业对幸福感的影响效应。

(二) 变量选取1.被解释变量。本文采用农村居民的个体幸福感作为研究的被解释变量。已有针对幸福感的文献研究多采用受访者对自身幸福水平的主观评价作为幸福感的代理变量(程名望、华汉阳,2020;陆方文等, 2017, 刘军强等,2012),同时,研究表明,单项对于幸福感综合测量的五分法、十分法等量表方法,所测量结果亦能很大程度上反映个人的总体幸福状况,在横向比较与纵向分析之间均具有较强的信度和效度(刘军强等,2012;Dien and Suh, 1999)。基于此,本文借鉴已有文献研究,将农村居民对自身幸福感的自我评价作为农村居民幸福感的代理变量,采用十分法进行测度。

2.核心解释变量。为更好地测度不同非农就业情景对农村居民幸福感的影响,本文设定“非农就业”、“短期非农就业”、“长期非农就业”三种情景作为研究的主要解释变量。首先,针对非农就业的测度,为更为一般性概括农户家庭的非农就业情况,借鉴已有文献研究,本文以农村居民在过去12个月是否外出打工作为非农就业的代理变量,采用虚拟变量进行赋值(骆永民等,2020)。其次,进行长短期非农就业的定义与划分。目前,学界主要采用非农劳动时间和非农劳动收入两项指标针对非农就业性质进行划分。如根据非农劳动收入占总劳动收入的比例,将农户划分为纯农户、一类兼业农户(非农收入低于50%)、二类兼业农户(非农收入高于50%)和纯非农就业农户(郭庆海,2018);以及根据农业劳动时间占全年劳动时间的比例划分为短期非农就业和长期非农就业(陈奕山,2019;陈奕山、钟甫宁,2017;孙治一等,2021)。基于此,本文以非农就业为前提,通过考察非农就业者的主要工作性质,将主要工作性质仍属于农业生产的非农就业群体划分为短期非农就业者,将主要工作性质已属于非农工作的非农就业群体划分为长期非农就业者。原因在于,主要工作性质已为非农工作的农村非农就业群体,其非农劳动时间占比和非农劳动收入占比必然高于50%,而主要工作性质仍为农业劳动的非农就业者,其非农劳动时间和非农劳动收入占比一般则在50%以下。因此,将存在非农就业的农村居民样本中,根据其主要工作的劳动性质进行长短期非农就业划分,可以充分考虑非农就业时间和非农就业收入两项指标,根据长短期非农就业的主要特征进行变量测度。

3.工具变量。借鉴已有文献研究,本文将受访者所在区县一级的农村居民非农就业、短期非农就业和长期非农就业的平均水平作为三者的工具变量,采用相应非农就业情景的样本均值衡量(钟甫宁等,2016;尹志超等,2021)。一方面,所在区县非农就业的平均水平,反映了该区县内非农就业的社会网络、发展环境以及人口流动状况,与个体非农就业密切相关,从而能够很好地满足工具变量选取中“与解释变量高度相关”的相关性原则;另一方面,农村居民所在区县的非农就业平均水平反映了该区域非农就业的整体状况,其显然无法直接影响某一农村居民个体的幸福水平,因而能够合理地满足“与被解释变量无联立相关”的外生性原则。

4.控制变量。基于本文研究的被解释变量为农村居民的个体幸福感,其可能受到来自受访者人口统计学因素、经济因素、社会因素、精神因素等多方面情境的影响。基于此,借鉴已有针对幸福感研究的计量设计,本文将受访者性别、年龄及其平方项、受教育程度、宗教信仰、政治面貌、婚姻和健康状况、家庭收入、收入差距、社会关系、社会地位、生活信心、是否使用互联网以及当地政府工作水平等多方面因素作为控制变量引入回归方程(何晓斌、董寅茜,2021;冷晨昕、祝仲坤,2018;贺京同等,2014;陈刚、李树,2012;何立新、潘春阳,2011)。同时,借鉴已有文献研究,采取受访者所在区县家庭收入的基尼系数作为收入差距的代理变量(何立新、潘春阳,2011;吴琼、周静,2021)。由此,尽可能控制来自主观与客观、经济与社会等多维度可能影响农村居民幸福感的主要因素,以更为准确地估计非农就业对农村居民幸福感的影响效应。

(三) 数据来源与描述性统计本研究所用数据来源于中国家庭追踪调查(CFPS)2018年全国性调查数据。CFPS样本覆盖中国25个省/市/自治区,遵循严格的抽样技术与抽样标准,2018年追踪调查的家庭样本超过14000余户。CFPS关注中国居民的经济活动与社会福利,在针对农村居民的研究中具有较好的研究效度,并取得一系列重要成果(周京奎等,2020;罗楚亮、李实,2019)。基于此,本文将2018年CFPS家庭经济问卷与成人自答问卷相匹配,根据样本编码将在家庭经济问卷中所登记的过去12个月存在外出打工的农村居民样本,与其成人自答问卷中的样本数据相匹配,以确定农村居民的非农就业行为,并整理获得来自个人与家庭方面的控制变量。同时,为精准测度非农就业对中国农村居民幸福感的影响,本文将CFPS调查数据中家庭所在地与个人户籍分类均为农村的中国籍数据样本定义为农村居民样本,并清除相应空值样本和非中国籍样本。经严格数据清理,共获得农村居民样本12305份,包含25个省(自治区、直辖市)在内的100余个区县,其中超过55%的农户家庭存在非农就业。

样本数据的初步统计分析显示:首先,在幸福感方面,农村居民的幸福水平平均得分为7.03分,处于相对较高水平,但距离十分幸福仍具有较大差距;其次,在非农就业方面,超过三分之一的农村居民样本存在外出打工即非农就业行为;且在存在非农就业的农村居民样本中,接近三分之二的农村居民属于长期非农就业,属于短期非农就业的样本仅占三分之一左右;与此同时,从农村居民外出打工的职业类型来看,其非农就业的从业领域排名前五位的依次为制造业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮服务业、运输仓储和邮政业,且在非农就业地点方面主要以本县区内的本地非农就业和跨省流动的非农就业为主。再次,在打工收入方面,农村居民的年均非农就业收入主要呈现“金字塔”状分布,以1万元以下为最多,占比约43.18%,1-3万元其次,占比约26.34%;3-5万元次之,占比约15.17%,5万元以上的样本占比15.31%。最后,从人口统计学特征来看,调研样本的平均年龄为46.78,且农村男性居民比例相对偏高,占比约58%;受教育程度仍相对较低,总体接近于初中受教育水平,大学(含大专)及以上受教育程度的样本仅占4.4%;农村居民的健康状况相对一般,平均水平尚未达到“比较健康”水平。这进一步体现农村居民的人力资本水平仍相对偏低的发展现状,有待进一步提升。此外,宗教信仰方面,存在宗教信仰的农村居民比例相对较低,仅占3%左右。具体变量赋值与统计特征如表 1所示。

| 表 1 变量赋值与统计特征 |

借鉴陆方文等(2017)研究方法,本文同时采用OLS与Ordered Logit进行估计,分别回归分析了非农就业对农村居民家庭幸福感的影响;同时,为避免异方差问题所带来的估计无效性偏误,本文采用稳健标准误进行回归。结果表明,各模型的F统计量和Wald统计量检验均在1%水平上拒绝原假设,表明其均通过了总体显著性检验,回归结果具有统计学意义。

具体估计结果如表 2所示:首先,在针对非农就业对农村居民幸福感的影响估计中,OLS估计与Ordered Logit估计结果均在1%统计水平上显著,且回归系数的方向为正。这表明非农就业与农村居民幸福水平呈正相关,即非农就业能够显著促进农村居民幸福感的提升。其次,针对控制变量的估计结果表明,受教育程度、健康状况、婚姻状况等个体特征因素,家庭收入等经济性因素,社会关系、社会地位等社会性因素,生活信心、互联网使用等心理和行为因素,政府工作水平等环境因素均对农村居民的幸福感具有显著正向影响,而收入差距则对农村居民幸福感具有显著负向影响;同时,农村居民的年龄与幸福感呈U型曲线关系,即伴随年龄增长,幸福感呈现先下降后上升的趋势。

| 表 2 非农就业对农村居民幸福感影响的基准回归 |

上述估计结果与已有相关研究证据较为一致(冷晨昕、祝仲坤,2018;张彤进、万广华,2020;陈刚、李树,2012;何立新、潘春阳,2011)。而本文在针对农村居民幸福感的回归分析中进一步控制了生活信心等精神因素的影响,并证实了主观态度与精神因素对个体幸福感存在积极且较高的促进效应。

在此基础上,本文进一步基于非农就业的长短期情景,分别估计了短期非农就业与长期非农就业对农村居民幸福感的影响效应,并同时采用OLS与Ordered Logit模型进行回归。估计结果如表 3所示:首先,在短期非农就业的估计中,OLS与Ordered Logit估计结果均在1%统计水平上显著,且与幸福感呈正相关,这表明短期非农就业显著提高了农村居民的幸福水平。其次,在针对长期非农就业对幸福感影响的估计中,模型估计结果均在5%统计水平上显著,且回归系数的方向为正,这表明长期非农就业也能够显著促进农村居民的幸福提升。在此基础上,进一步比较分析不同非农就业情景的回归系数表明,短期非农就业在各模型估计中对幸福感影响的回归系数均远大于长期非农就业。这表明伴随着由短期非农就业到长期非农就业的转变,非农就业对农村居民幸福增长的促进作用是有限的,短期非农就业或能在较大程度上促进农村居民的幸福增长,但长期非农就业对农村居民幸福水平的促进作用却显著降低。

| 表 3 长短期非农就业对幸福感影响的基准回归 |

进一步的,本文利用工具变量回归进行稳健性检验。首先,分别针对非农就业、短期非农就业和长期非农就业的工具变量进行弱工具变量检验,以确保工具变量选取的有效性。结果表明(表 4):在三种非农就业情景的弱工具变量检验中,F统计量均高于100,且均在1%统计水平上显著。这表明所选取的工具变量与主要解释变量均具有很强的相关性,不存在弱工具变量问题,工具变量估计结果具有有效性(陈强,2014)。

| 表 4 弱工具变量检验 |

首先,针对非农就业对农村居民幸福感的影响进行工具变量回归。结果显示(表 5):在2SLS模型估计中,非农就业对农村居民幸福感的影响依然在5%统计水平上显著,且呈正相关,这表明非农就业客观促进了农村居民幸福感的增长,基准分析结果具有较好的稳健性。同时,相对于基准回归分析,非农就业对幸福感的影响系数有所上升,这表明在剔除内生性问题之前,非农就业对幸福感的影响效应或被低估。在此基础上,本文进一步采用LIML模型针对2SLS模型的估计结果进行稳健性检验。结果表明,LIML模型估计结果中非农就业对幸福感影响的回归系数和显著水平与2SLS模型高度一致,这表明工具变量的估计结果具有较强的稳健性,不存在弱工具变量等问题干扰,工具变量检验结果具有可信性(陈强,2014)。

| 表 5 非农就业对幸福感影响的工具变量检验 |

其次,针对短期非农就业与长期非农就业对农村居民幸福感的影响进行工具变量回归。结果表明(表 6):第一,在针对短期非农就业对幸福感的影响估计中,短期非农就业对农村居民幸福感的影响依然在1%统计水平上显著,且2SLS模型与LIML模型估计结果具有一致性;同时,影响系数进一步上升,并高于非农就业对幸福感影响的工具变量回归系数,这表明短期非农就业显著促进了农村居民幸福感增长,且高于非农就业促进幸福增长的平均水平。第二,在长期非农就业对幸福感影响的工具变量回归中,长期非农就业对农村居民幸福感的影响系数为负并不再显著,且2SLS模型与LIML模型估计结果一致。这表明在考虑内生性问题之后,长期非农就业对农村居民幸福感的影响并不显著,即长期非农就业或并不能显著促进农村居民的幸福水平增长。上述研究表明,处于短期非农就业、在农业劳动与非农就业之间进行合理兼业的农村居民幸福水平或相对更高。事实上,已有学者从农业社会化服务和兼业优化的角度充分考虑了小农户融入现代农业发展的“第三条道路”(罗必良,2020),而本文研究结论为这一理论观点提供了来自福利方面的证据支持。

| 表 6 长短期非农就业对幸福感影响的工具变量检验 |

综上,根据基准回归分析与工具变量检验结果综合来看,非农就业对农村居民幸福感的影响或存在一定的“伊斯特林悖论”关系,即短期内非农就业能够显著促进农村居民幸福水平提升,但伴随着非农就业的不断增加以及短期非农就业向长期非农就业的性质转变,其对农村居民幸福增长的促进效应是有限的,甚至会出现停滞或抑制状态。造成这一现象的原因可能在于,基于马斯洛需求层次理论,在农村居民收入水平相对较低的生存需求阶段,非农就业能够通过提供就业机会、提高家庭收入等途径改善农村居民生活条件,进一步提升其幸福感;而当农村居民的收入和生活条件达到一定阶段,其开始更加注重社交、尊重以及自我实现的需要。此时,当外出打工无法充分满足农村居民对于尊重、地位等高层次社会需要时,非农就业对于农村居民幸福感的促进作用则会出现停滞甚至反向抑制状态。

为证实这一理论解释,本文进一步估计了长期非农就业对农村居民家庭收入和社会地位的影响,并同时采用OLS和工具变量法进行估计与检验,结果如表 7所示:长期非农就业对农村居民家庭收入的影响在1%统计水平上显著,且影响方向为正,这表明长期非农就业有利于农村居民收入水平的提升;但是,长期非农就业对农村居民社会地位的影响却在1%统计水平呈负相关,经工具变量检验后这一结论仍然显著,这表明长期非农就业显著降低了农村居民对于自身社会地位的主观感知,即无法充分满足农村居民对于尊重、社会地位等高层次的需要。同时,前文基准回归表明,家庭收入与社会地位均与幸福感呈正相关,且后者的影响系数显著高于前者。因此,农村居民在非农就业过程中需求层次的变化以及其高层次社会需求的满足程度相对较低,或是非农就业与幸福感呈现伊斯特林悖论关系的主要因素。

| 表 7 长期非农就业对家庭收入和社会地位的影响 |

本文进一步针对非农就业对农村居民幸福感的影响在不同打工情境与劳动力异质特征下进行了分组回归,采用OLS进行估计,探析非农就业对幸福感影响的情境依赖与群体特征。首先,在打工情境方面,本文分别检验了不同的打工地点、打工收入及职业类型下非农就业对幸福感的影响效应。研究发现(表 8):农村居民在本县域内进行本地非农就业和跨省流动的非农就业对其幸福感的影响更为显著,原因可能在于,在本地非农就业使得农村居民减少了因“背井离乡”所带来的效用损失,而跨省流动的非农就业则使农村居民外出打工相对更为“体面”,尤其是到北上广等一线城市打工或更能为其带来自豪感。同时,年均打工收入在1-10万元的农村居民群体中,非农就业对其幸福感的影响更为显著;而年均打工收入在1万元以下及10万元以上的农村居民中,非农就业对其幸福感的影响并未表现出显著性。可能的原因在于,外出打工的收入过低无法使农村居民充分享受到非农就业所带来的经济条件改善,而收入过高的情境则可能使其承担更高的辛劳程度与工作压力。进一步的,针对非农就业类型的情境检验发现,非农就业对农村居民幸福感的促进效应在建筑行业务工的情境下更为显著,且影响系数相对更高。原因可能在于,农村居民在建筑业方面的外出务工更依赖于农村当地的社会关系网络,往往通过熟人介绍方式形成亲朋团体,从而在外出务工过程中更能够互相关照,更好地满足社会交往的需要(任树正、江立华,2017)。与此同时,研究发现,从事建筑业的新生代农民工呈现职业向上流动态势,即能为其带来更多的职业发展机会(柳延恒,2014),从而较有利于促进其幸福感提升。同时,在从事运输、仓储、邮政以及居民服务业等行业的农民工群体中,非农就业亦能有效促进其幸福感提升。

| 表 8 非农就业对幸福感影响的异质性分析 |

其次,在劳动力特征方面,分析表明,非农就业对幸福感的促进效应在农村男性群体和女性群体中均表现显著,但对于女性幸福感提升的促进效应更强。原因可能在于,非农就业为女性提供了更多的就业与发展机会,提升了女性的经济能力和家庭议价能力,从而更有助于其幸福感的提升(於嘉,2014)。同时,为进一步检验非农就业对不同代际农村居民幸福感的影响,本文基于不同的年龄区间进行了情境检验。结果表明:非农就业对农村居民幸福感的促进效应呈现出伴随年龄增长而逐渐递减的特征。具体而言,非农就业对幸福感的正向影响在40岁及以下的农村居民群体中表现更为显著,且所处的年龄阶段越年轻,非农就业对幸福的促进效应越强。而在41-50岁、60岁以上的农村居民群体中,非农就业对其幸福感的影响并未表现出显著性。可能的原因在于,非农就业为新生代农民工提供了更多的职业发展机会,而第一代农民工更可能迫于生存压力外出打工,但非农就业为其带来的辛劳程度并不利于其幸福感的提升。进一步的,本文检验了非农就业对不同受教育程度农村居民幸福感的影响效应。研究发现,非农就业对幸福感的促进效应,在受教育程度为高中和初中的情境下更为显著,且在高中受教育群体中促进效应相对更高,而在小学及以下、大学及以上的农村居民群体中并未表现出显著性。原因可能在于,受教育程度较低的农村居民可能难以在非农就业市场中获得较好的工作机会,而受教育程度较高的农村居民则可能对职业岗位、职业待遇等抱有更高的期望,从而易带来一定的心理落差。而对于高中受教育程度的农村居民,其在外出打工过程中可以获得相对更多就业选择和就业机会,并具备相对较强的胜任能力,利于其职业发展和条件改善,从而非农就业对其幸福感的促进效应相对更高。

五、结论与政策启示基于上述研究,本文总结以下四点主要结论:第一,非农就业在总体上促进了农村居民幸福感的提升。理论模型和实证分析结果均表明,非农就业能够显著促进农村居民的幸福增长。第二,非农就业对农村居民幸福感的影响,存在一定的“伊斯特林悖论”关系。即短期非农就业能够显著促进农村居民幸福水平提升,但长期非农就业对幸福感的促进效应是有限的。实证分析表明,长期非农就业对农村居民幸福感的积极影响较小,且在工具变量检验下对幸福感的促进效应并不显著。其主要原因在于,非农就业过程中农村居民的需求层次不断发生变化,短期非农就业能够有效改善其家庭经济条件,通过满足生存与生活需要提升农村居民的幸福感;而长期非农就业则并不能有效满足其对于尊重、社会地位提升等高层次的社会需要,从而对幸福感的促进效应是有限的。第三,基于务工情境的异质性分析发现,非农就业对农村居民幸福感的促进效应在本地非农就业和跨省流动的情境下更为显著,对于从事建筑行业情境中更为显著,对于年均打工收入在1-10万元区间的情境下更为显著。第四,基于人力资本特征的情境分析表明,非农就业对农村居民幸福感的促进效应在女性群体、高中受教育群体中相对更高,且伴随年龄增长呈现出边际递减特征,即非农就业对新生代农民工的促进效应相对更强。

本文的政策启示在于:第一,创造农村就近就地的就业市场。倡导“一村一品、一乡一特、一县一业”,一方面将小农户卷入分工经济,形成三次产业融合发展格局,通过农村业态的拓展扩大就地就业的市场容量;另一方面,将农村产业融入城市产业价值链,形成城乡产业协调发展格局,通过构建各具比较优势的产业集群化与区域专业化扩大就近就业的机会,由此减少农户家庭参与异地就业的“颠沛流离”,促进二次收入增加与幸福提升。第二,关注农村劳动力非农就业的需求变化,完善非农就业的市场服务水平。存在长期非农就业的农村居民,其幸福感水平并未相对上升,这与其所面临的条件较低的非农就业市场环境密不可分。在此背景下,政府应积极关注农村劳动力的实际就业需求和需求变化,完善农村劳动力就业信息市场,建立非农就业市场的服务站点,不断为农村劳动力改善和提供新的市场就业环境,以充分发挥非农就业对农村居民幸福感的积极影响。第三,提高非农就业劳动力的职业技能水平。研究发现,处于高中、中专、职高、技校等受教育程度的农村居民劳动力在非农就业过程中对其幸福感的促进效应相对最高,而在初中受教育程度以下的劳动力中非农就业或并不能有效提升其幸福感。因此,应关注于提高非农就业劳动力的人力资本素质与职业技能水平,促进其更好地胜任相应的非农就业工作,提升其职业发展的空间、机会与幸福水平。对此,要加强对于短期流动劳动力、长期流动劳动力不同类型和需求的职业技能培训,在劳动力流出地、就业地设立相应的培训机构、环节和提供相应的培训服务,为农村居民提供更多的发展机会,进一步扩大非农就业的幸福促进效应。

| [] |

陈云松、范晓光, 2016, “阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003-2013)”, 《中国社会科学》, 第 12 期, 第 109-126 页。 |

| [] |

陈前恒、林海、吕之望, 2014, “村庄民主能够增加幸福吗?——基于中国中西部120个贫困村庄1800个农户的调查”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 723-744 页。 |

| [] |

陈刚、李树, 2012, “政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 55-67 页。 |

| [] |

程名望、华汉阳, 2020, “购买社会保险能提高农民工主观幸福感吗?——基于上海市2942个农民工生活满意度的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 46-61 页。 |

| [] |

陈强, 2014, 《《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》》, 北京: 高等教育出版社。 |

| [] |

陈培彬、朱朝枝, 2021, “非农就业会促进农村居民家庭的消费升级吗?——基于收入与偏好效应理论的实证检验”, 《江苏农业学报》, 第 3 期, 第 772-782 页。 |

| [] |

陈奕山, 2019, “农时视角下乡村劳动力的劳动时间配置: 农业生产和非农就业的关系分析”, 《中国人口科学》, 第 2 期, 第 75-86 页。 |

| [] |

陈奕山、钟甫宁, 2017, “代际差异、长期非农收入与耕地转出稳定性”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 112-120 页。 |

| [] |

郭庆海, 2018, “小农户: 属性, 类型, 经营状态及其与现代农业衔接”, 《农业经济问题》, 第 6 期, 第 25-37 页。 |

| [] |

贺京同、那艺、郝身永, 2014, “决策效用、体验效用与幸福”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 176-188 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2014.07.114 |

| [] |

何立新、潘春阳, 2011, “破解中国的'Easterlin悖论': 收入差距、机会不均与居民幸福感”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 11-22 页。 |

| [] |

何晓斌、董寅茜, 2021, “从经济到社会——中国城镇居民主观幸福感影响因素的变迁: 2003-2017”, 《南京社会科学》, 第 3 期, 第 54-63 页。 |

| [] |

黄庆华、张明、姜松、涂先进, 2017, “教育影响农村居民幸福感的效应及机制”, 《农业技术经济》, 第 1 期, 第 67-75 页。 |

| [] |

李树、陈刚, 2015, “幸福的就业效应——对幸福感、就业和隐性再就业的经验研究”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 62-74 页。 |

| [] |

李树、于文超, 2020, “幸福的社会网络效应——基于中国居民消费的经验研究”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 172-188 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2020.06.074 |

| [] |

李树、陈刚, 2012, “'关系'能否带来幸福?——来自中国农村的经验证据”, 《中国农村经济》, 第 8 期, 第 66-78 页。 |

| [] |

李清彬、李博, 2013, “中国居民幸福-收入门限研究——基于CGSS2006的微观数据”, 《数量经济技术经济研究》, 第 3 期, 第 36-52 页。 |

| [] |

罗必良, 2020, “小农经营、功能转换与策略选择——兼论小农户与现代农业融合发展的'第三条道路'”, 《农业经济问题》, 第 1 期, 第 29-47 页。 |

| [] |

罗楚亮、李实, 2019, “中国住户调查数据收入变量的比较”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 24-35 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.01.003 |

| [] |

罗明忠、雷显凯, 2020, “非农就业经历、行为能力与新型职业农民经营效率”, 《华中农业大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 29-38 页。 |

| [] |

柳延恒, 2014, “从再次流动看新生代农民工职业流动方向: 水平、向下抑或向上——基于主动流动方式视角”, 《农业技术经济》, 第 10 期, 第 29-37 页。 |

| [] |

冷晨昕、祝仲坤, 2018, “互联网对农村居民的幸福效应研究”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 107-127 页。 |

| [] |

陆方文、刘国恩、李辉文, 2017, “子女性别与父母幸福感”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 173-188 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2017.10.060 |

| [] |

刘军强、熊谋林、苏阳, 2012, “经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究”, 《中国社会科学》, 第 12 期, 第 82-102 页。 |

| [] |

刘晓红、王卫东, 2021, “非农就业如何影响农村劳动力的精神健康?——来自中国劳动力动态调查的证据”, 《新疆农垦经济》, 第 6 期, 第 25-35 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-7652.2021.06.005 |

| [] |

骆永民、骆熙、汪卢俊, 2020, “农村基础设施、工农业劳动生产率差距与非农就业”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 91-121 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.12.009 |

| [] |

廖永松, 2014, “'小富即安'的农民: 一个幸福经济学的视角”, 《中国农村经济》, 第 9 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

卢海阳、杨龙、李宝值, 2017, “就业质量、社会认知与农民工幸福感”, 《中国农村观察》, 第 3 期, 第 57-71 页。 |

| [] |

刘靖、毛学峰、熊艳艳, 2013, “农民工的权益与幸福感——基于微观数据的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 8 期, 第 65-77 页。 |

| [] |

任树正、江立华, 2017, “建筑业包工头-农民工的关系形态和行动策略——基于某地铁建筑工地的调查”, 《社会科学研究》, 第 1 期, 第 115-120 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-4769.2017.01.017 |

| [] |

孙治一、孙大鹏、于滨铜、王志刚, 2021, “兼业如何影响农户'一家两制'生产行为?——来自全国5省1458个农户样本的经验证据”, 《中国农村经济》, 第 6 期, 第 44-59 页。 |

| [] |

吴琼、周静, 2021, “收入差距对农村居民健康的跨层效应差异分析”, 《统计与决策》, 第 5 期, 第 91-94 页。 |

| [] |

文洪星、韩青, 2018, “非农就业如何影响农村居民家庭消费——基于总量与结构视角”, 《中国农村观察》, 第 3 期, 第 91-109 页。 |

| [] |

于席正、江莉莉, 2012, “试论消费决策与幸福: 动机-精神力场-行为假说”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 969-996 页。 |

| [] |

尹志超、刘泰星、严雨, 2021, “劳动力流动能否缓解农户流动性约束——基于社会网络视角的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 7 期, 第 65-83 页。 |

| [] |

於嘉, 2014, “性别观念、现代化与女性的家务劳动时间”, 《社会》, 第 2 期, 第 166-192 页。 |

| [] |

张学志、才国伟, 2011, “收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 63-73 页。 |

| [] |

张军华, 2011, “基于三种幸福感成分城乡比较的元分析”, 《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 72-77 页。 |

| [] |

钟甫宁、陆五一、徐志刚, 2016, “农村劳动力外出务工不利于粮食生产吗?——对农户要素替代与种植结构调整行为及约束条件的解析”, 《中国农村经济》, 第 7 期, 第 36-47 页。 |

| [] |

张彤进、万广华, 2020, “《我国农村居民主观幸福感的影响因素及地区差异》”, 《江苏社会科学》, 第 3 期, 第 111-120 页。 |

| [] |

郑晓冬, 2021, “近朱者赤: 幸福的传染效应——基于CLDS 2014-2016的实证分析”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 123-140 页。 |

| [] |

张靖娜、陈前恒, 2019, “草根组织发育与农民幸福感”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 103-119 页。 |

| [] |

周京奎、王文波、龚明远、黄征学, 2020, “农地流转、职业分层与减贫效应”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 155-171 页。 |

| [] |

DeNeve J., Oswald A. J., 2012, "Estimating the Influence of Life Satisfaction and Positive Affect on Later Income Using Sibling Eixed Effects". Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(49), 19953–19958.

|

| [] |

Easterlin, R. A., 1974, "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence ", in P. A. David and W. R. Melvin, eds., Nations and Households in Economic Growth, New York: Academic Press, Inc., 89-125.

|

| [] |

Easterlin R. A., Laura A. M., Malgorzata S., Onnicha S., Smith J. Z., 2010, "The Happiness-Income Paradox Revisited". Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(52), 22463–22468.

|

| [] |

Edgeworth F. Y., 1881, Mathematical Physhics, London: Kegan Paul.

|

| [] |

Guven C., 2012, "Reversing the Question. Does Happiness Affect Consumption and Savings Behavior?". Journal of Economic Psychology, 33(4), 701–717.

|

| [] |

Kahneman D., 1997, "New Challenges to the Rationgality Assumption". Legal Theory, 3(2), 105–124.

|

| [] |

Krause A., 2013, "Don't Worry, be Happy? Happiness and Reemployment". Journal of Economic Behavior & Organization, 96, 1–20.

|

| [] |

Lane T., 2017, "How Does Happiness Relate to EconomicBehaviour? A Review of the Literature". Journal of Behavioral and Experimental Economics, 68(4), 62–78.

|

| [] |

Pareto V., 1909, Cours D'economie Politique, Paris: Giard and Briere.

|