经过二十余年的医疗保障制度改革,我国建立了世界上规模最大的基本医疗保障体系。国家医疗保障局的统计公报显示,截至2020年底,全国基本医疗保险的参保人数超过13.6亿,参保率稳定在95%以上。医疗保险是破解看病难、看病贵等问题的重要制度安排,然而医疗保险未必能从总体上提高医疗市场效率和社会福利(Emons,1997;彭晓博、秦雪征,2014)。这是因为医疗保险是一把“双刃剑”,在提高医疗服务的可及性和公平性的同时也会产生一些负面效应,其中一个主要的问题就是道德风险。

医疗保险的道德风险是指,由于医疗服务价格降低导致医疗服务的过度消费(Arrow,1963)。一方面,拥有保险的患者会主动向医生要求提供超过其本身需求的服务,另一方面,预期到患者需求的医生为了取悦患者或谋取私利,更倾向于供给更多更昂贵的服务。道德风险的存在增加了医疗支出和资源浪费,不利于医疗保险体系的收支平衡和长期发展(黄枫、甘犁,2012;Lu,2014;Huck et al., 2016)。因此,医疗保险的道德风险问题需要借助其他市场机制进行矫正,其中一个可能的改革方向就是提高医疗服务的信息透明度①。但在医疗市场这类信任品市场中,建立完全有效的声誉机制是困难的,而且声誉信息的作用也是存在争议的(Grosskopf and Sarin, 2010;Dulleck et al., 2011;Schneider,2012)。加强声誉建设是否可以解决医疗保险的“双刃剑”难题,在提升医疗市场公平性的同时保障市场效率,这一问题的探索对于我国医疗体制改革具有重要的参考意义。

① 充分、及时的信息披露有利于声誉机制的形成,通过约束供方行为来促进市场的良性互动,保障服务质量提高市场效率(唐要家、王广凤,2008;薛大东等,2016;Mimra et al., 2016)。

目前医疗保障制度中最具代表性的两种制度即社会保险和商业保险(刘军强,2010)。这两种保险制度虽同为医疗风险保障机制,但在经营主体、经营目的、适用原则、保费负担等方面都存在着本质区别。社会保险是兼具非竞争性、独立性和强制性的国家政策安排,保险费用和支付标准相对较低,因而只能为人们提供较低层次的基本医疗保障。其保费由政府、企业和个人三方按一定比例共同承担,是福利事业。而商业保险则以营利为目的,保险费用和支付标准都比社会保险高,因此能满足人们更高层次的医疗保障需求。其保费由投保个人按照一定的精算标准分摊,是商业行为。政府管控型的保障制度在保障医疗服务的公益性和福利性的同时,可能会导致社会资源浪费、市场效率低下,而高度市场化的保障制度面临着医疗保险覆盖不均、医疗费用昂贵等有失社会公平的问题(姚宇,2014)。因此,医疗保障体系需要同时发挥政府和市场的力量(顾昕,2010),大多数国家将社会保险和商业保险配合使用,以中和两种制度各自的优势和弊端。实验方法可以分离不同的市场条件,从而更清晰地识别不同类型的医疗保险对医患双方行为的影响路径,为进一步完善我国的医疗保险制度提供更针对性的建议。

我们借鉴并改进了一个经典的信任品实验框架来模拟医疗服务情境(Dulleck et al., 2011;Huck et al., 2016),在这一框架中设计了商业保险和社会保险两种不同的保险形式。其中,商业保险用市场内发生的超过保险起付额的部分由全体患者均摊来刻画,而社会保险则表现为患者每轮都需要支出较小的固定成本,介于起付额和报销上限部分的医疗费用由政府负担。此外,我们还根据信息披露程度引入了私人信息和公开信息这两种不同强度的声誉机制,私人信息条件下仅展示患者本人的历史诊疗记录,而公开信息条件下展示所有患者的历史诊疗记录。我们通过实验局效应的对比,来探究不同的保险和声誉机制及其交互关系对于医患互动行为和医疗市场效率的影响。

本文的实验结果发现,首先,保险存在提升医疗效率但诱导道德风险的“双刃剑”难题,在显著提升患者健康水平的同时大幅增加了社会健康支出。其次,单一的声誉建设只是提高了患者的市场进入率,但不会抑制医生治疗的欺骗动机,保险和公开信息的共同作用验证了声誉加强有利于缓解保险的道德风险。再者,加强声誉信息披露对两种保险制度的作用机制不一致。在商业保险条件下,声誉加强通过弥补患者的信息劣势而加大对医生欺骗行为的约束,医患双方维持稳定的诚信互动水平。而在社会保险条件下,声誉加强在提振患者对市场的初始信心的同时降低了患者因保险依赖而盲目交易的可能性。最后,综合医疗市场整体的经济效益和社会效益来看,加强声誉建设提高医疗信息透明度,有利于缓解保险的“双刃剑”难题,公开信息商业保险和公开信息社会保险是两种相对高效的政策组合。本文的研究发现对我国医疗市场改革具有重要的政策启示意义。

与已有文献相比,本文可能存在的贡献有以下三点:第一,区别于大量有无保险的对比研究,本文首次尝试引入了不同的保险制度——商业保险和社会保险,这是现行应用最多、特征最鲜明的两种保险制度,而且实验方法可以将两种保险制度独立分开来研究它们对医患互动影响机制的差异。第二,本文将声誉以私人信息和公开信息的形式给出,以比较声誉加强的效果,这一点与医疗市场的现实情况更吻合。第三,利用3×2因子的实验设计,我们通过不同实验局之间的对比可以分析保险和声誉两个要素的共同作用,从而验证加强声誉建设是否有助于解决医疗保险的道德风险这一固有弊端,并针对医疗市场改革给出更多元有效的政策建议。

二、文献回顾医疗市场作为典型的信任品市场,医生和患者之间存在着高度的信息不对称(Darby and Karni, 1973)。医生既是医疗服务需求的鉴定者又是供给方,而患者在事前甚至事后都无法判断接受的医疗服务质量和自身的真实需求,由此诱发了医疗市场中治疗不足、过度治疗和过度收费等欺骗行为(Dulleck and Kerschbamer, 2006)。Arrow(1963)首次将道德风险问题引入医疗保险市场分析,并指出医生和患者之间特殊的专业关系使得医疗保险的道德风险问题更严重。医疗保险的道德风险可以分为患者端的道德风险和医生端的道德风险(又称二级道德风险)(Balafoutas et al., 2017)。其中患者的道德风险是指患者因面临较低的个人医疗支出而出现过度需求倾向,医生的道德风险是指医生作为患者和医保机构的双重代理人,医生利用自己的信息优势形成供给诱导需求(Supplier Induced Demand,SID)(Evans,1974;Sülzle and Wambach, 2005)。

医疗服务的复杂性和私密性,以及参保行为的非随机性和内生性等特点,构成了医疗保险相关实证分析在数据获取和结论稳健性等方面的障碍,而具有可控制性和可重复性的实验方法则可以克服这些困难(陈叶烽、姚沁雪,2018)。实验方法不仅能提供更多的数据和更广阔的思路,还有助于更深入地了解人们的经济行为及其背后的动因,为实证研究提供重要补充(王云、张彬,2020)。著名的兰德健康保险实验为医疗保险道德风险的存在性提供了最直接最权威的数据支撑,当健康保险的自付比例增加10%,医疗费用会减少1%-2%(Manning et al., 1987)。除了医疗市场,保险在维修服务、出行服务等其他信任品市场中的道德风险也得到了实验验证。Kerschbamer et al.(2016)以电脑维修市场为对象进行了田野实验研究,发现保险大大提高了维修费用,这主要是因为维修工预期投保顾客较少关心降低支出的问题,从而倾向于收取更高的价格。Balafoutas et al.(2017)在对雅典的出租车市场的田野实验研究中也发现,第三方报销单位的存在显著增加了出租车司机过度收费的概率和数量。由此证明,保险在招致买方道德风险问题的同时也诱导了卖方道德风险,即市场中的供给方通过提高服务的程度或价格对需求侧的预期道德风险作出反应。然而由于国内实验研究的起步较晚,本土大多数行为和实验经济学的研究主要还是理论研究,针对国内重要现实问题和疑难问题的探讨比较薄弱(周业安,2019),我国医疗保险的道德风险研究多使用理论和实证分析。郑秉文(2002)运用信息不对称理论分析,提出了医疗保险中的第三方支付是导致道德风险的“制度性”因素。王珺等(2010)通过考察重大疾病保险和非重大疾病保险中投保人保险程度和投保人风险类别的关系之间的差异,验证了我国医疗保险市场上存在道德风险,且相较于重大疾病保险,普通医疗保险中的道德风险影响更严重。通过中国健康与营养调查(CHNS)的医疗消费数据分析,黄枫、甘犁(2012)与袁正等(2014)分别验证了我国社会医疗保险体系和商业医疗保险市场存在道德风险。一些学者还进一步区分了事前道德风险和事后道德风险(彭晓博、秦雪征,2014;谢明明等,2016),这些研究为我国医疗保险市场中道德风险的存在性提供了丰富的证据,不过其中缺少对解决方法的探讨。

针对医疗保险的道德风险问题,利用机制设计来加以规范是一个可行的解决思路。实验研究可以模拟市场的现实情境,作为政策实施之前的风洞来检验或者估计机制效果(Hennig-Schmidt et al., 2011)。实验室实验方法已经在卫生经济学领域的医生薪酬激励(Hennig-Schmidt et al., 2011;Green,2014;Brosig-Koch et al., 2016)、医药分离(Currie et al., 2014;Greiner et al., 2017)等制度设计问题中得到了广泛的应用。信任品的实验框架为医疗制度设计提供了一个可行的方向,Dulleck et al.(2011)在Dulleck and Kerschbamer(2006)的理论模型基础上,设计了一个2×2×2×2的实验,检验了责任约束、可验证性、卖家声誉和价格竞争四种制度对信任品市场表现的影响。后来很多学者借鉴这一灵活的实验设计,在这一模型的基础上进行了其他机制的拓展研究(Mimra et al., 2016;Huck et al., 2016)。其中,Huck et al.(2016)探讨了医疗保险和市场竞争对医患互动行为的影响,保险同时提高了患者的问诊率和医生的过度治疗率,而竞争抑制了医生过度治疗并促进了患者向医生问诊。当这两种机制共同作用,竞争可以部分抵消保险的不利影响:更多的患者需求治疗且过度治疗率比较适中,公众健康水平最大化。除此之外,现有实验研究尚没有分析其他市场制度对解决医疗保险道德风险问题的有效性。

声誉机制作为一种重要且普遍的市场制度,其作用逻辑在于长期交易关系的存在致使卖方欺骗买方的机会成本提高,由此减少了卖方的欺骗行为,进而“修复”市场效率损失。在信任品市场中,Wolinsky(1993)通过理论推导证明了声誉机制能够有效降低搜寻成本,而在搜寻成本较低时,通过向不同专家寻求意见能够减少专家的欺骗行为。在此基础上,Wolinsky(1995)进一步验证了消费者多次搜寻以及专家对声誉的关注这两个因素在解决信息不对称问题中的作用。声誉信息的披露水平体现了市场环境的透明度,这些关于过去行为的信息会影响被试对互动方可信度及未来行为的判断。信任品市场的实验室实验结果表明,声誉机制的效果依赖于其他市场条件,Dulleck et al.(2011)发现,声誉机制只有在责任约束、可验证性和价格竞争三个条件都缺失时,即市场中不存在制度限制的情况下,可以有效提高交易数量。Mimra et al.(2016)指出,在固定价格下,声誉信息加强有利于提升医疗市场效率,而价格竞争会扭曲声誉信息破坏声誉效果。

声誉在其他市场的研究对于思考如何提升医疗市场效率也不乏借鉴意义。汽车维修市场也是一个典型的信任品市场,Schneider(2012)将设有故障点的测试车辆送到修理店修理,通过对比潜在的重复交易和一次交易结果,发现维修不足和过度维修是普遍的,声誉并不能显著改善结果。Rasch and Waibel(2018)利用德国汽车修理市场的一个实地研究数据,将修理店到临近州际公路的距离二分来代表声誉的高低,结果显示,对声誉关心较少的企业相较于看重声誉的企业对消费者的过度收费现象更显著,因为他们面临的更多是一次性交易,在对消费者过度收费的同时并没有降低未来的预期收入。网络交易市场中的反馈机制是声誉机制的另一个重要形式,Resnick et al.(2006)开展的田野实验结果表明,eBay的声誉评价机制能够有效地提高消费者的信任水平,进而提高其支付意愿。Masclet and Pénard(2012)运用实验室实验方法发现,信息反馈机制能够使交易者之间的信任水平显著提升,然而这一机制比较脆弱容易受到不公正评价的影响,匿名评价机制能够消除不公正评价的影响。

综上,医疗市场存在着信任品典型的高度信息不对称问题,医疗保险在提升患者权益的同时也加剧了道德风险。对于保险的这一“双刃剑”难题,现有实验研究仅关注了商业保险制度,在此基础上探讨了竞争机制的作用。然而社会保险作为另一种常见的保险制度,是否存在同样的困境尚无证据,是否可以借助其他制度有效解决保险的道德风险问题也有待考察。对这些问题的研究有助于我们为医疗市场改革给出更具体可靠的政策建议。因此,本文将针对社会保险和商业保险这两种保险类型,深入探讨医疗市场中的保险制度如何与声誉机制相互结合以取得最佳的政策效果,提高医疗市场效率。

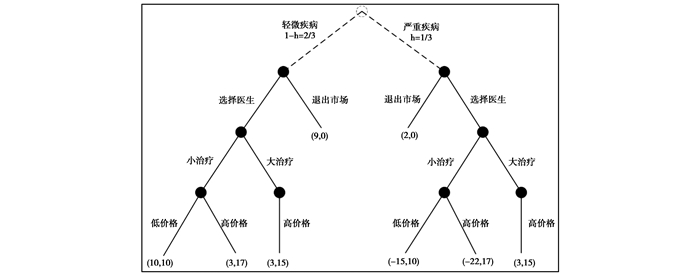

三、实验设计与结果预测 (一) 实验设计本文基于Huck et al.(2016)的博弈框架,设计了一个医疗情境下的实验室实验以模拟现实医疗市场,主要观察了声誉和保险两种制度对医疗市场表现的影响。市场中有医生和患者两种角色,患者有1/3的概率为严重疾病,2/3的概率为轻微疾病。患病概率为共同知识,但患者不知道自身确切的患病类型,而医生能通过无成本的诊断得知患者的患病情况。医生能够选择提供两种治疗方案,小治疗(L)和大治疗(H)。两种治疗方案的价格和成本均外生给定,PL和PH分别是15和22,CL和CH分别为5和7。①小治疗和大治疗均能治愈轻微疾病,但只有大治疗能治愈严重疾病。在实验过程中,患者可以选择向某位医生问诊,该医生根据患者患病情况选择治疗方案并选择收费价格,治疗方案和收费价格不强制匹配。但为了保证医生提供大治疗时有正收益,约束提供大治疗时必须收取高价格。若患者选择医生就诊,患者被治愈时将获得v=25的健康效用,否则未被治愈的健康效用v=0。这意味着患者的健康收益与疾病类型无关,由于患者不知道医生实际采取的治疗方案,从而保证患者无法识别是否被过度治疗。若患者选择退出市场,则轻微患者的外部收益为o=9,严重患者的外部收益为o=2。即当患者不就诊时,严重疾病的损失高于轻微疾病的损失,这是符合常识的设置。参数设计满足条件:PH-CL>max{PH-CH, PL-CL},从而保证医生有治疗不足、过度治疗和过度收费的货币激励。

① 为了更贴近现实情况,本文设置了与Huck et al.(2016)不同的成本参数,小治疗的成本低于大治疗的成本。

每场实验均有24名被试参加,分为相互独立的三组,每组由8名被试组成,其中3名扮演医生,5名扮演患者。被试通过实验说明和实验员讲解了解上述实验背景,包括患者可能的疾病状态和概率,医生可以采取的治疗和收费策略,医疗市场的声誉信息和保险条件设置,医生和患者收益的计算方式等等。在所有被试进入正式实验后,系统将随机分配被试的角色和编号,并在实验过程中保持不变。如图 1所示,以私人信息无保险情况为例,在每一轮博弈中,实验流程分为以下几步:首先,系统依据概率设置随机决定每位患者的患病类型;然后,患者根据历史信息①自主选择一位医生接受治疗,若患者决定不接受任何医生的治疗,即退出市场;接着,医生通过无成本诊断得知其问诊患者的病情,并为每位患者分别选择治疗方案;接着,医生针对每位患者分别选择收费价格,其收费价格不强制与治疗方案相匹配,即医生可以在提供小治疗时任意收取低价格或高价格,而从符合常理角度考虑,在提供大治疗时只能收取高价格;最后,系统会显示本轮互动的实现结果,患者可以看到其被收取的费用、治疗结果以及点数收益,医生也会看到自己的本轮收益,在双方确认收益后本轮博弈结束。博弈实验重复进行16轮。

|

图 1 博弈图(无保险) |

① 第一轮时,患者由于没有历史信息,不能进行声誉信息的观测。从第二轮开始,患者可以观察到前面轮次的声誉信息。这些声誉信息包括患者之前轮次的配对医生编号、接受的服务类型、支付的服务价格、是否治愈和该轮收益。

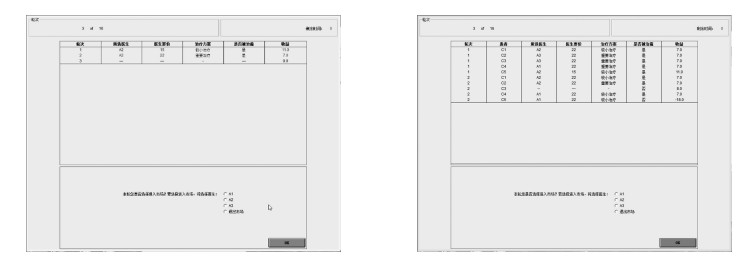

针对声誉和保险两个维度,我们设置了3×2的实验局(表 1)。保险按照报销机制分为无保险、商业保险和社会保险三组设置,其中,根据保费分摊风险的商业逻辑,本文的商业保险通过市场内发生的超过保险起付额的部分由全体患者均摊来刻画。由于突出的福利特色,社会保险制度则简化为患者在交易事前需要缴纳定额保费,而政府在患者诊疗后给予一定标准的补贴。声誉按照信息披露程度分为私人信息、公开信息两组设置,信息披露程度区分了声誉的强弱。如图 2所示,在私人信息条件下,患者只能获得自己的历史诊疗信息,声誉较弱;而在公开信息条件下,患者可以获得市场中所有患者的历史诊疗信息,声誉得以加强。当声誉信息由私人信息形成时,通过对比有保险实验局和基本实验局,可以探究不同保险机制对医疗市场的影响。将有保险实验局与其对应的公开信息实验局进行比较,可以得到声誉信息加强对不同保险报销机制下医生和患者行为的改变。当不同保险报销机制的实验局下声誉由公开信息形成时,通过比较其与基本实验局实验数据的不同,可以分析声誉加强和不同保险报销机制的共同作用。

| 表 1 实验局设置表 |

|

图 2 声誉设置图(左:私人信息,右:公开信息) |

被试的实验收益采取累积支付方式。在每一轮中,医生收益为收取的服务价格减去治疗成本,即Pi-Cj, 其中j=L, i∈{L, H}; j=H, i=H。而患者收益在不同保险设置下遵循着不同的计算公式,具体如下:

在无保险的实验局中,若患者选择进入市场问诊,则当轮患者的收益为v-Pi,其中i∈{L, H};若患者选择退出市场,患者将根据患病类型获得固定收益o。在有保险的实验局中,患者医疗费用的支付机制有所改变。商业保险的基本逻辑是运用精算技术进行风险评估和保费定价,以保证积累的纯保费足够支付未来的保险理赔。换言之,在统一保费的商业保险市场中,理性均衡状态下为所有保险人均摊保险公司的赔付。因此,在商业保险的实验局中,对于市场内发生的所有PH-PL(即大治疗收费与小治疗收费的差价),由所有患者均摊。即其支付机制为:当患者进入市场时,患者收益为v-PL-(PH-PL)*N/5,其中,N为被医生以PH收费的患者数目。而当患者不进入市场时,其收益为o-(PH-PL)*N/5。而社会保险的支付机制为:市场中的患者每轮都需要支出较小的固定成本,超过起付额且不超过社会保险报销额上限部分的医疗费用可参与报销。在本实验中设置为,患者在每轮实验开始缴纳社会保险金1单位,起付额为13,报销额上限为18。①即当患者被以PL收费时,自付13个单位,社会保险报销2个单位;而在被以PH收费时,自付17个单位,能通过社会保险报销5个单位,其余部分由患者自己承担。

① 社会保险的起付额和报销额上限的确定理由是:市场中的患者每轮都支出较小的固定成本,若患者接受了高质量医疗服务,则对于其支付的差价PH-PL,可以报销社会提供的报销额上限以内的医疗支出,超出上限部分自己承担。现实生活中,非社区医疗机构的门诊报销比例为70%,由于PH-PL=7,从而社会保险报销5,患者自付2。所以起付额为15-2=13,报销额上限为13+5=18。

(二) 结果预测我们先分析私人信息条件下医生和患者的互动行为。从医生的收益来看,虽然医生提供小治疗并收取高价格比提供大治疗并收取高价格的收益高2个单位,但医生面临着被轻微疾病患者发现过度收费、被严重疾病患者发现治疗不足而不再问诊的威胁。出于理性经济人假设和重复交易角度的考量,无论对于轻微患者还是严重患者,医生更倾向于提供大治疗并收取高价格。在无保险的基本实验局中,患者退出市场的期望收益为1/3*2+2/3*9=20/3,进入市场的期望收益为1/3*3+2/3*3=3。因此纯策略纳什均衡为患者不进入市场,医疗市场崩溃。

在商业保险机制下,大治疗导致的额外成本将被社会化,由市场中的患者均摊。若市场中有N个患者选择进入市场,那么对于患者i而言,不进入市场的收益为:o-(PH-PL)*N/5=(2/3*9+1/3*2)-(22-15)*N/5=20/3-7/5*N;进入市场的收益为:v-PL-(PH-PL)*(N+1)/5=25-15-(22-15)*(N+1)/5=43/5-7/5*N。进入市场的收益大于退出市场的收益,患者选择进入市场。在社会保险机制下,缴纳保金的患者能根据诊费得到不同程度的报销。患者在每轮实验开始缴纳社会保险金1单位,且在被以PL收费时,能通过社会保险报销2个单位;在被以PH收费时,能通过社会保险报销5个单位。相当于患者能以14的价格获得小治疗,以18的价格获得大治疗,并获得25的收益。那么,对于患者i而言,不进入市场的收益为:1/3*(2-1)+2/3*(9-1)=17/3;进入市场的收益为:1/3*(25-18)+2/3*(25-14)=29/3。进入市场的收益大于不进入市场的收益,患者会选择进入市场。

因此,商业保险和社会保险情况下的纯策略纳什均衡均为患者选择问诊医生,且医生总是提供大治疗。商业保险和社会保险均提高了问诊率和过度治疗率,但由于非理性因素的存在,实际增加的程度应该不如理论预测的高。保险机制使得患者对医疗费用的敏感度降低,患者进入医疗市场的激励增加且相对医疗支出更关注医疗效果,这就是保险一贯被诟病的道德风险问题。预计到这一点,医生也更有激励采取过度治疗的手段来欺骗患者,此为保险的二级道德风险。保险在提高患者治愈率的同时激发了医生过度治疗的动机,进而提高了社会医疗支出。由此我们提出预测1。

预测1:保险在改善患者问诊意愿的同时也增加了医生过度治疗的动机,保险存在提升健康水平和诱发道德风险的“双刃剑”问题。

在私人信息条件下,患者只能根据服务类型和服务价格判断与自己互动的医生是否采取了治疗不足和过度收费的欺骗行为。但由于不清楚自身真实的患病类型,患者无法判断医生是否采取了过度治疗的欺骗行为,因此患者无法对医生的过度治疗行为产生约束。而在公开信息条件下,患者可以观察到所有医生的历史决策信息,患者可以依据这些信息比较医生的诚信水平。当某位医生提供大治疗的频率远远超过严重疾病的概率1/3时,患者认为该医生是不可信的,从而导致医生有更大的声誉激励提供合适的治疗方案。Mimra et al.(2016)也通过实验验证,在固定价格下,获取公开信息比获取私人信息更能降低医生欺骗率,患者对之前治疗不足的医生回诊率显著更低。因此本文预测在声誉机制加强的情况下,医生会减少欺骗行为。声誉机制通过约束医生的欺骗行为而削弱保险的道德风险问题,以矫正保险对医疗市场效率的扭曲。由此我们提出预测2。

预测2:声誉加强通过增加医生提供合适服务的约束,降低了医生的欺骗概率,有利于提高市场效率,削弱保险的道德风险。

本实验于2017年4月在浙江大学紫金港校区经济学院实验教学中心进行,依据实验局设置开展了6场实验,每场实验24名被试。我们通过浙江大学校内论坛招募了144名被试,这些被试来自不同年级和专业,其中男、女性数量比例约为1:1。被试到达实验室后,会被随机分配座位并获取实验说明,然后由实验员对实验任务进行统一解释。实验操作在z-Tree(Fischbacher,2007)上运行,在正式实验开始之前,所有被试都需要完成一系列测试题,以确保被试真正理解实验规则。实验过程中,电脑界面会显示当前角色相关的市场信息和决策选项,被试可以使用笔和草稿进行记录和计算,每一轮的实验收益由实验货币点数显示。在正式实验结束后,被试还需要填写一个调查问卷,问卷内容包括个人身份和偏好等信息。最后实验程序会统计被试在所有轮次中的总实验点数,并按照0.15元/点的比例将兑换成人民币,这些实验收益与10元出场费构成了被试参与实验的报酬。每场实验耗时约1小时,被试平均报酬为46.7元。

四、实验结果分析在对实验数据的分析部分,我们首先统计了保险对医患决策行为的影响,然后检验了声誉对保险道德风险问题的修复作用。接着,我们从患者的购买行为和医生的服务行为两方面,探究了声誉发挥修复作用的内在机制。最后,我们通过市场效率和健康水平这两个指标来进行市场效益分析,目标是寻求相对最优的政策组合。

(一) 保险的道德风险在实验过程中,患者只需选择是否进入市场以及向哪一位医生问诊,就诊率是市场中就诊患者占患者总数的比例,衡量了患者在医疗市场中的活跃程度。如表 2所示,对比有无保险和声誉条件的结果,增加保险和声誉信息均有效提升了就诊率,且就诊率和治愈率存在较高的一致性。正确治疗率是指就诊患者中因得到正确治疗方案而被治愈的比例,体现了医生诚实治疗的概率。在私人信息条件下,保险的存在反而降低了医生的正确治疗率,但这一情况在公开信息条件下发生了逆转。从医生的具体决策来看,过度治疗和过度收费是医生主要采取的欺骗手段。过度治疗会因资源浪费造成社会福利损失,在私人信息情况下,商业保险和社会保险均会导致医生的过度治疗率大幅提高,但在公开信息情况下,保险对过度治疗率的影响较小。过度收费虽然对社会福利没有损失,但造成了医生和患者之间不合理的货币转移。在私人信息情况下,医生的过度收费率在商业保险条件下最高,在社会保险条件下最低,而在公开信息情况下,相较于无保险,商业保险和社会保险均降低了过度收费率。治疗不足是会导致患者“人财两空”的最严重的欺骗行为,医生出于声誉维护和职业道德较少采取这种决策。在社会保险条件下,医生的治疗不足率为0。虽然私人信息商业保险实验局的治疗不足率最高,但声誉加强可以完全消除治疗不足的问题。综合来说,保险和声誉加强的共同作用可以同时提高患者的就诊意愿和医生的诚实治疗水平。

| 表 2 医患决策行为的描述性统计表 |

根据表 3所示的非参数检验表,我们发现,无论在私人信息还是公开信息条件下,商业保险都显著地提高了患者的就诊概率和医生的过度治疗动机,这与Huck et al.(2016)的研究结果相吻合。商业保险的费用均摊制降低了患者的风险意识,由此降低了对医生欺骗行为的约束,医患双方的道德风险问题导致了更差的市场表现。不过,商业保险虽然降低了患者对价格的敏感度,但对医生的过度收费行为无显著影响,这是由于历史交易信息的存在使得医生面临着被患者发现欺骗而不再问诊的损失威胁,医生不会贸然提高过度收费率,而宁愿选择利润稍低却无法甄别的过度治疗行为。在私人信息条件下,社会保险也显著地提升了患者的就诊率和医生的过度治疗率。同时,社会保险还以10%的显著性水平抑制了医生的过度收费行为,原因在于医生过度收费时的患者收益为7,小于患者退出市场的外部收益8,此时患者不会选择医生问诊。考虑到这一点,医生会为了挽留患者而主动降低过度收费率。不同的是,在公开信息条件下,社会保险对医生的过度治疗行为无明显影响,这可能是因为声誉加强的作用抵消了社会保险的道德风险。如上文所述,医生较少采取治疗不足的欺骗行为,治疗不足率在各实验局之间的变化空间有限。不过值得注意的是,在公开信息条件下,商业保险和社会保险均以10%的显著性水平抑制了治疗不足,保险和声誉加强的共同作用完全消除了医生的治疗不足行为。

| 表 3 保险制度的Mann-Whitney检验 |

由此我们得到以下结论1。

结论1:商业保险和社会保险均会导致医患双方的道德风险问题,同时提高了患者的就诊概率和医生的欺骗水平,且商业保险更严重。

(二) 声誉的修复作用通过上一小节的分析,我们已经从市场和个体层面发现了保险对医患决策行为产生的道德风险,接下来我们将着重分析声誉加强对道德风险问题的修复作用。

表 4展示了不同声誉机制的实验局对比检验结果,与理论预测相反,在无保险实验局中,声誉加强并没有显著提升患者的就诊率,反而在10%的显著性水平上提升了医生的过度治疗概率。这一点在表 2的描述性统计中也得到了印证,声誉加强只是微弱增加了患者对市场的信心,且医生在意识到患者更强烈的就诊意愿后,反而采取了更高的过度治疗、过度收费和治疗不足行为。由此可知,市场中并非信息越多越好,声誉加强的作用取决于对买卖双方行为约束的综合结果。虽然声誉加强在无保险实验局中没有发挥正面效果,但在商业保险实验局中,声誉加强显著提升了患者就诊率。而在社会保险实验局中,声誉加强在抑制过度治疗率的同时提高了过度收费率。

| 表 4 声誉制度的Mann-Whitney检验 |

为了进一步验证保险和声誉的共同作用,表 5给出了关于医患双方决策行为的Probit回归的结果,回归中所用的解释变量包括决策变量、轮次和实验局要素变量,同时考虑加入被试的个人特征和社会偏好等控制变量。模型(1)分析了患者就诊行为的影响因素,轮次变量的系数显著为负,说明患者的就诊意愿随着实验的重复进行而降低,这可能与之前轮次的互动结果和实验的终局效应有关。商业保险、社会保险和公开信息的系数均显著为正,对患者就诊均有显著的促进作用,这表明,与无保险私人信息的市场相比,保险和声誉都会增强患者进入市场的活跃度。公开信息×商业保险和公开信息×社会保险两个交叉项体现了声誉加强在商业保险和社会保险下的协调作用,这两项的系数在1%的水平上显著为负,说明公开信息显著削弱了有保险市场中患者的就诊倾向,由此印证了声誉加强有助于缓解保险的买方道德风险问题。对比模型(2)(3)(4),作为医生主要欺骗行为的过度治疗受市场条件改变的影响较大,而过度收费和治疗不足在各市场条件下变化不大。轮次对过度治疗的影响显著为负,这侧面说明在重复博弈中的医生出于声誉考量会逐渐减少过度治疗行为,以形成长期合作关系。商业保险、社会保险的系数均显著为正,印证了结论1中保险会以提高医生的过度治疗动机的形式诱发道德风险问题。而公开信息的系数也显著为正表示,声誉加强反而会增加过度医疗行为,这与前文的分析相一致。不过,公开信息×商业保险和公开信息×社会保险两个交叉项的系数均显著为负,且交叉项系数的绝对值高于两者单独作用时的系数值。也就是说,在有保险的市场中,对比私人信息条件下,公开信息条件下的过度治疗率更低,这进一步说明,声誉加强还有助于解决保险导致的卖方道德风险困境。

| 表 5 医患双方决策行为的Probit回归结果 |

结论2:单一的声誉制度无法改善医疗市场表现,当声誉与保险共同作用时,声誉加强有助于缓解保险的道德风险。

(三) 声誉修复保险道德风险的路径探究上一小节中我们已经通过非参数检验和回归结果验证了声誉加强对缓解保险道德困境的作用。声誉可以从缓解买方的道德风险和卖方的二级道德风险两方面来发挥作用,本节将通过归纳买卖双方的行为路径来进一步探索声誉修复作用的内在机制。

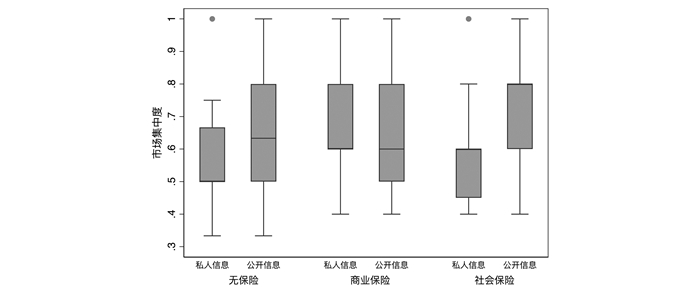

在自由竞争市场中,作为服务供给方的医生有两种可能的营利模式,一种是通过欺骗行为来攫取剩余利润,一种是通过诚实表现建立良好声誉来收获更多的交易数量。这两种模式实际上是“一个硬币的两面”,医生在选择其中一种模式时便站在了另一种模式的对立面。医生面临着欺骗收益和患者流失的权衡,其当轮交易数量与上轮欺骗行为弱显著负相关(Spearman相关系数检验:T=-0.063,P=0.064)。定义市场集中度为市场小组内最大交易量的医生所占的市场份额,这一指标体现了市场的竞争程度。如图 3所示,无论在哪种保险条件下,对比私人信息和公开信息的市场集中度分布情况,不难发现声誉加强通过增加信息透明度提高了医生市场势力的分散程度。在无保险条件下,公开信息的市场集中度显著高于私人信息(Mann Whitney检验:Z=-3.066,P=0.002)。在商业保险情况下,私人信息和公开信息实验局的平均市场集中度分别为0.661和0.675,两者相差不大。而在社会保险情况下,声誉信息加强会将平均市场集中度从0.560显著提高到0.756,这从侧面说明在社会保险市场中的医生更注重通过声誉建设提高自身的市场势力。

|

图 3 医生市场势力的分布图 |

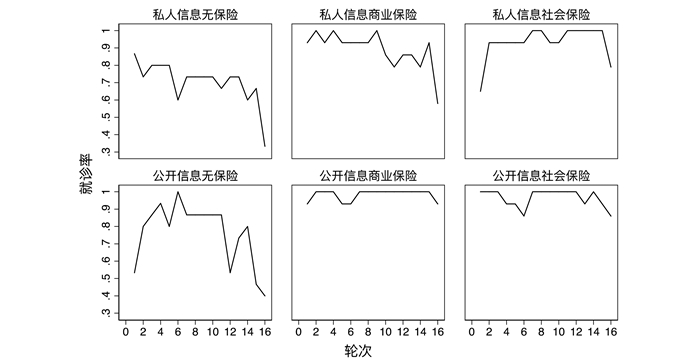

在本实验中,患者的决策包括是否进入市场以及选择哪位专家就诊。图 4展示了患者进入策略的轮次图,对比左上和左下两幅图的走势可以发现,在无保险情况下,声誉加强对患者就诊率的影响并不明显,仅小幅提升了中间轮次的进入倾向。在实验初轮(无初始信息)和末轮(终局效应),公开信息实验局的患者进入意愿甚至更低。①而在有保险情况下,公开信息提升了患者初始进入的意愿而且降低了最终退出的比率。对比私人信息商业保险和公开信息商业保险实验局,声誉加强有效提高了患者的就诊率且使就诊率稳定维持在较高水平。对比私人信息社会保险和公开信息社会保险实验局,声誉加强虽然显著提升了患者对市场的初始信心,但对就诊率的整体提高效果不明显。这是因为在私人信息条件下,社会保险已经使得就诊率处于较高水平,增加公开信息对就诊率绝对值的进一步提升比较微弱。

① 这说明在医疗信任品市场中,依靠披露历史信息构建的声誉单独存在时,不易形成有效的市场机制。

|

图 4 患者进入策略的轮次图 |

患者的选择策略主要是基于对互动医生诊疗和收费水平的判断,患者通过历史信息和自身收益可以准确判断医生是否治疗不足和过度收费,在多轮实验中也能通过观察大治疗的比例与严重疾病的先验概率的大小,模糊判断出医生是否过度治疗。从一般的交易心态来看,患者选择医生的策略取决于对医生诚实程度的感知。

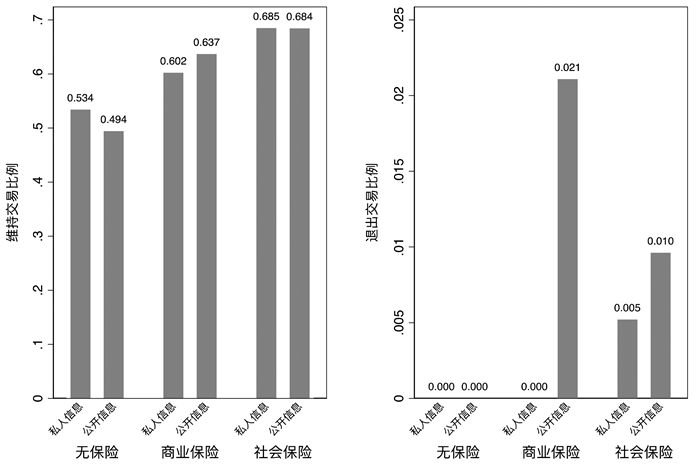

如图 5所示,在无保险实验局中,患者在公开信息条件下维持交易的比例反而低于私人信息条件下,这是因为声誉加强会使患者更多关注外部交易的信息而不再专注于自身的交易体验,这实际上是信息冗余造成了干扰,不利于市场中长期合作关系的形成。同时,患者在被欺骗后选择退出市场的比例保持为0,患者的进入意愿与市场的信息水平和医生的声誉表现无关。相反,在商业保险实验局中,声誉加强提高了患者维持交易的比例,同时增加了患者在被欺骗后退出市场的概率,这说明声誉增强有效弥补了患者的信息劣势,且患者通过“用脚投票”对医生的欺骗行为形成有力的威胁,从而促进了医患双方的和谐互动。在社会保险实验局中,虽然患者在私人信息和公开信息条件下维持交易关系的比例几乎相同,但患者被欺骗后退出市场的比例在声誉加强时增加了一倍。由此说明,声誉加强对社会保险的道德风险的修复作用主要体现在更全面的历史信息有助于减少消费者因依赖保险而盲目进行市场交易的可能性。

|

图 5 患者选择策略的分布图 |

经过上述分析,我们可以得到以下结论3。

结论3:在商业保险实验局中,声誉加强通过有效弥补患者的信息劣势而提高了对医生欺骗行为的约束,使医患双方维持稳定的诚信互动水平;在社会保险实验局中,声誉加强提升了患者对市场的初始信心,同时降低了患者因保险依赖而盲目交易的可能性。

(四) 医疗市场效益分析效益是衡量市场表现的一个重要指标,本节将效益指标分解为市场效率和健康水平这两个方面,市场效率侧重于经济效益而健康水平侧重于社会效益。

定义医疗市场效率为医生和患者的实际所得收益占社会最优收益的比率。表 6展示了关于患者收益、医生收益和市场效率的OLS回归结果,如模型(1)所示,患者收益仅与社会保险这一市场条件显著正相关,这是因为相较于其他条件,社会保险中的政府报销部分有效补贴了患者收益。而公开信息对患者收益水平无明显影响,这可能是因为相较于其他人的历史交易信息,患者更多关注的还是自身的私人交易信息,而且在实验过程中展示多条公开信息可能反而会增加患者的信息处理负担,从而导致患者主观或客观原因上不会关注和处理公开信息。模型(2)关于医生收益的回归结果显示,商业保险和社会保险均在5%的显著性水平上提高了医生收益,这也印证了前文所述的道德风险问题。公开信息的系数也在1%的水平上显著为正,由此说明声誉加强带来的交易数量增加对医生群体更有益。不过,公开信息和商业保险的系数显著为负,说明声誉加强在商业保险实验局中可以显著抑制医生的欺骗行为。而公开信息和社会保险的系数弱显著为负,也说明了声誉加强对社会保险中医生道德风险的轻微缓解作用,效果不够明显的原因是社会保险对医生表现的影响较为稳健,声誉强度变化带来的变化有限。

| 表 6 医患收益和市场效率的OLS回归结果 |

从模型(3)关于市场总效率的回归结果综合来看,商业保险显著提高了医疗市场效率,而社会保险对医疗市场效率的提升是弱显著的,这可能是因为商业保险在提升市场交易量时仅仅改变了医患双方之间的利益分配结构,而社会保险虽然也提升了市场交易量,但是伴随着第三方政府补贴的效率损失。公开信息本身及其与保险的交互项都不会对市场效率产生显著影响,由此说明通过增加信息披露来加强声誉建设并不会改善市场总体的效率表现。而且市场总效率与轮次显著成反比,这可能是终局效应导致的。

结论4.a:从经济效益来看,商业保险会通过显著增加医生收益而提高医疗市场总体效率,而社会保险从政府补贴提高患者收益的渠道,微弱地提升医疗市场总体效率。增加信息披露不会显著改善市场效率表现。

从医疗市场“治病救人”的服务目标出发,健康水平是衡量医疗市场表现的一大重要指标。如表 7所示,商业保险和社会保险均能显著提高医疗市场的健康水平(Mann Whitney检验:Z=-12.453,P=0.000;Z=- 14.999,P=0.000)。对比公开信息和私人信息,声誉加强也显著促进了健康水平的提高(Mann Whitney检验:Z=-2.985,P=0.003)。公开信息和保险共同作用时的健康水平高于单独的保险实验局,由此说明声誉加强有利于更好地发挥医疗保险保障患者救治权益的作用。由于私人信息商业保险情况下的健康水平本身较低,声誉加强在商业保险中发挥作用的余地更大,效果更明显。

| 表 7 医疗市场的健康水平和费用支出 |

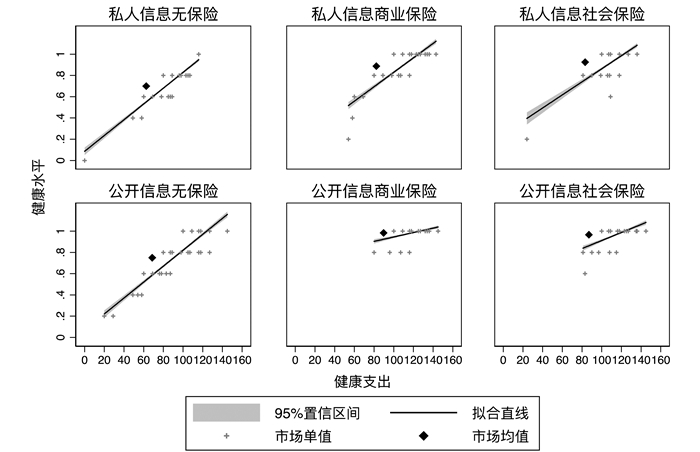

出于成本收益比的考量,我们在健康收益要素之外还需要关注健康成本要素。从2009年启动深化医药卫生改革后,我国的医疗卫生条件和人民健康水平取得了巨大进步,但医药费用的不合理过快增长问题也十分棘手。特别是在我国卫生资源总量不足和人口老龄化进程加快的背景下,控费需求愈发强烈,医疗卫生事业的经济高效发展是改革的综合目标。对比无保险条件,商业保险和社会保险都会相应提高患者的人均支付费用和医生的人均治疗成本,这也印证了前文所述的道德风险问题。其中商业保险因为欺骗问题最严重,患者付费和医生成本最高昂。公开信息相较于私人信息,只是小幅提高了医疗费用,这主要是由声誉加强促进患者就诊意向导致的。社会保险的政府补贴在私人信息和公开信息条件下差异不大(Mann Whitney检验:Z=-1.426,P=0.154),侧面说明了声誉加强对社会保险的作用相对微弱。医疗费用是市场内的患者付费和政府补贴总和,健康支出在此基础上还加入了医生成本。由于医疗费用和健康支出的大小和变化趋势是一致的,本文仅以健康支出为例对健康成本要素进行分析。实验局之间的两两非参数检验结果显示,声誉和保险均在1%的水平上显著提高了健康支出。为了更综合全面地评价医疗市场的总体表现,我们还描画了各实验局中健康水平和健康支出的关系图(图 6)。

|

图 6 健康水平和健康支出的关系图 |

从代表每个市场(实验中对应每一个小组)的散点分布来看,在商业保险和社会保险条件下,健康水平和健康支出的分布更集中,这说明保险特别是商业保险确实可以减少医疗的不确定性,维护市场运行的公平性和稳定性。值得注意的是,私人信息商业保险和私人信息社会保险实验局的健康支出没有显著差异(Mann Whitney检验:Z=-1.625,P=0.104),但社会保险条件下的健康水平显著高于商业保险(Mann Whitney检验:Z=-2.660,P=0.008),这是因为商业保险的欺骗问题更严重。从这个角度来说,商业保险诱发的道德风险问题比社会保险更严重。根据拟合线的倾斜方向可以判断,健康水平和健康支出呈现正相关关系,这也符合医疗市场的一般规律。拟合线的倾斜角度反映了相关关系的强度,在有保险实验局下,公开信息较之私人信息条件的拟合线倾斜角度变小,这主要是由健康水平整体提升导致的,由此说明声誉加强进一步提高了保险市场的健康水平,且这种提升缩小了商业保险和社会保险条件下的健康水平差距(Mann Whitney检验:Z=2.206,P=0.027)。从所有市场的平均值来看,无论是在商业保险还是社会保险条件下,都无法同时实现较高的社会健康水平和较低的医疗支出。对比私人信息和公开信息的情况,虽然声誉加强提高社会健康水平的同时也增加了社会医疗支出,但社会健康水平的提高幅度大于健康支出的增加幅度。在商业保险情况下,声誉加强使健康水平提升了10.79%,健康支出增加了9.04%;在社会保险情况下,声誉加强使健康水平提升了4.51%,健康支出增加了4.03%。权衡健康水平和医疗支出两方面,加强声誉建设可以部分改善保险的“双刃剑”难题,公开信息商业保险和公开信息社会保险不失为两种相对高效的效率组合。

结论4.b:从社会效益来看,商业保险和社会保险均会在显著提高医疗市场健康水平的同时,大幅增加患者的医疗费用负担和社会整体的健康支出。声誉加强有利于提高健康水平,但不能抑制保险的费用支出的超常增长。综合而言,增加信息披露仅可以部分改善保险的“双刃剑”难题,公开信息商业保险和公开信息社会保险是两种相对高效的效率组合。

五、小结和展望依据商业保险的保费均摊和社会保险的第三方补贴这两个重要的特征,本文在实验室中构建了这两种保险制度,并通过区分信息披露程度比较了不同强度的声誉机制的效果。我们的研究问题分为两个层次,第一层次是单一的保险制度或声誉机制对医患互动行为和医疗市场效率的影响,第二层次是通过保险和声誉机制的交互作用探究加强声誉建设对于修复保险的道德风险问题的作用。

我们的实验结果表明保险诱导了医患双方的道德风险,保险在提高患者就诊倾向的同时提高了医生的过度治疗和过度收费动机。从经济效益来看,商业保险会通过显著提高医生收益而提升医疗效率,而社会保险仅能从政府补贴患者收益的渠道,微弱地改善医疗市场的相对表现。从社会效益来看,商业保险和社会保险虽然显著提升了健康水平和市场效率,但会大幅增加患者的费用负担和社会健康支出。对声誉机制的理论分析表明,相较于私人信息条件,公开信息加强了对医生正确治疗的约束,进而提高了患者就诊意愿和医疗市场效率。但实验数据的结果表明,声誉信息加强带来的效果并不如理论预测,这可能和医疗服务高度信息不对称的本质属性以及患者在实验过程中对声誉信息的有限处理有关。在无保险情况下,声誉加强只是提振了患者进入市场的信心,但没有提高医生治疗行为的诚实水平。在有保险情况下,声誉加强有助于显著地缓解商业保险的道德风险问题,但对社会保险的改善作用较小。这可能是因为在私人信息商业保险实验局中,医生的欺骗水平较高,声誉加强对道德风险问题的改善效果发挥的余地更大。

从医疗市场的互动决策来看,声誉信息对保险的“双刃剑”难题的修复作用体现在对患者的购买行为和医生的服务行为两方面,且声誉加强在商业保险和社会保险中的作用机制不一致。在商业保险条件下,声誉加强通过有效弥补患者的信息劣势而提高了对医生欺骗行为的约束,使医患双方维持稳定的诚信互动水平。而在社会保险条件下,声誉加强在提振患者对医疗市场的初始信心的同时,降低了患者因保险依赖而盲目交易的可能性。综合来说,加强声誉建设可以部分解决保险的“双刃剑”难题,增加信息披露有利于促进保险发挥保障患者救治权益的作用,公开信息商业保险和公开信息社会保险是两种相对高效的效率组合。在我国的医疗体制改革过程中,商业保险和社会保险各有优劣,针对其共有的道德风险问题,政策设计者应鼓励建立更加公开透明的信息披露平台。在推行医疗保险全面覆盖时配合医疗市场信息化建设,从而在保障患者就医权益的同时对医生的欺骗行为形成一定的约束效果,最终缓和我国医疗资源紧张、医患矛盾突出的社会难题。随着互联网和大数据技术的普及,医生的治疗过程得以电子化记录,这为建立以医生或医院为单位的声誉体系提供了良好的基础条件。医疗管理部门可以统一制定医疗信息公开的规则和标准,对诊疗信息进行去隐私化去敏感化的统计整理和公开披露,以便为患者就医选择提供更加中立客观的参考。

本文通过实验室实验刻画并对比了不同保险制度对于医患互动决策和医疗市场效率的作用,为我国医疗保障制度的布局提供了一些可能的政策启示。不过,针对保险的道德风险问题,本文研究的声誉机制具有一定的局限性,后续研究中可以进一步分析价格管制、二次意见、医药分离等其他市场机制的作用,为完全解决这一问题提供补充。

| [] |

陈叶烽、姚沁雪, 2018, “医生薪酬激励的行为和实验经济学研究进展”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 58-72 页。 |

| [] |

顾昕, 2010, “公共财政转型与政府卫生筹资责任的回归”, 《中国社会科学》, 第 2 期, 第 103-120+222 页。 |

| [] |

黄枫、甘犁, 2012, “医疗保险中的道德风险研究——基于微观数据的分析”, 《金融研究》, 第 5 期, 第 193-206 页。 |

| [] |

刘军强, 2010, “中国如何实现全民医保?——社会保险制度发展的影响因素研究”, 《经济社会体制比较》, 第 2 期, 第 115-122 页。 |

| [] |

彭晓博、秦雪征, 2014, “医疗保险会引发事前道德风险吗?理论分析与经验证据”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 159-184 页。 |

| [] |

唐要家、王广凤, 2008, “'过度医疗'的制度根源与医生声誉激励机制”, 《中南财经政法大学学报》, 第 4 期, 第 43-48+143 页。 |

| [] |

王珺、高峰、冷慧卿, 2010, “健康险市场道德风险的检验”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 50-55 页。 |

| [] |

王云、张彬, 2020, “经济学实验中的信念诱导与测度: 理论、方法与应用”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 87-104 页。 |

| [] |

谢明明、王美娇、熊先军, 2016, “道德风险还是医疗需求释放?——医疗保险与医疗费用增长”, 《保险研究》, 第 1 期, 第 102-112 页。 |

| [] |

薛大东、皮星、张培林, 2016, “医疗服务供方声誉机制的形成障碍及政策建议”, 《卫生经济研究》, 第 6 期, 第 5-8 页。 |

| [] |

姚宇, 2014, “控费机制与我国公立医院的运行逻辑”, 《中国社会科学》, 第 12 期, 第 60-80+206 页。 |

| [] |

袁正、孙月梅、陈禛, 2014, “我国商业医疗保险中的道德风险”, 《保险研究》, 第 6 期, 第 53-62 页。 |

| [] |

郑秉文, 2002, “信息不对称与医疗保险”, 《经济社会体制比较》, 第 6 期, 第 8-15 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-3947.2002.06.002 |

| [] |

周业安, 2019, “改革开放以来实验经济学的本土化历程”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 1-40 页。 |

| [] |

Arrow K. J., 1963, "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care". American Economic Review, 53(5), 941–973.

|

| [] |

Balafoutas L., Kerschbamer R., Sutter M., 2017, "Second‐Degree Moral Hazard in a Real‐World Credence Goods Market". The Economic Journal, 127(599), 1–18.

DOI:10.1111/ecoj.12260 |

| [] |

Brosig-Koch J., Hennig-Schmidt H., Kairies-Schwarz N., Wiesen D., 2016, "Using Artefactual Field and Lab Experiments to Investigate How Fee-For-Service and Capitation Affect Medical Service Provision". Journal of Economic Behavior & Organization, 131(2016), 17–23.

|

| [] |

Currie J., Lin W., Meng J., 2014, "Addressing Antibiotic Abuse in China: An Experimental Audit Study". Journal of Development Economics, 110, 39–51.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2014.05.006 |

| [] |

Darby M. R., Karni E., 1973, "Free Competition and the Optimal Amount of Fraud". The Journal of Law and Economics, 16(1), 67–88.

DOI:10.1086/466756 |

| [] |

Dulleck U., Kerschbamer R., 2006, "On Doctors Mechanics. and Computer Specialists: The Economics of Credence Goods". Journal of Economic Literature, 44(1), 5–42.

DOI:10.1257/002205106776162717 |

| [] |

Dulleck U., Kerschbamer R., Sutter M., 2011, "The Economics of Credence Goods: On the Role of Liability Verifiability Reputation and Competition". American Economic Review, 101(2), 526–555.

DOI:10.1257/aer.101.2.526 |

| [] |

Emons W., 1997, "Credence Goods and Fraudulent Experts". The RAND Journal of Economics, 28(1), 107–119.

DOI:10.2307/2555942 |

| [] |

Evans R. G., 1974, "Supplier-Induced Demand: Some Empirical Evidence and Implications". The Economics of Health and Medical Care Palgrave Macmillan London, 162–173.

|

| [] |

Green E. P., 2014, "Payment Systems in the Healthcare Industry: An Experimental Study of Physician Incentives". Journal of Economic Behavior & Organization, 106, 367–378.

|

| [] |

Greiner B., Zhang L., Tang C., 2017, "Separation of Prescription and Treatment in Health Care Markets: A Laboratory Experiment". Health Economics, 26(S3), 21–35.

|

| [] |

Grosskopf B., Sarin R., 2010, "Is Reputation Good or Bad? An Experiment". American Economic Review, 100(5), 2187–2204.

DOI:10.1257/aer.100.5.2187 |

| [] |

Hennig-Schmidt H., Selten R., Wiesen D., 2011, "How Payment Systems Affect Physicians'Provision Behaviour—An Experimental Investigation". Journal of Health Economics, 30(4), 637–646.

DOI:10.1016/j.jhealeco.2011.05.001 |

| [] |

Huck S., Lünser G., Spitzer F., Tyran J. R., 2016, "Medical Insurance and Free Choice of Physician Shape Patient Overtreatment: A Laboratory Experiment". Journal of Economic Behavior & Organization, 131, 78–105.

|

| [] |

Kerschbamer R., Neururer D., Sutter M., 2016, "Insurance Coverage of Customers Induces Dishonesty of Sellers in Markets for Credence Goods". Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), 7454–7458.

DOI:10.1073/pnas.1518015113 |

| [] |

Lu F., 2014, "Insurance Coverage and Agency Problems in Doctor Prescriptions: Evidence from a Field Experiment in China". Journal of Development Economics, 106, 156–167.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2013.09.001 |

| [] |

Manning W. G., Newhouse J. P., Duan N., Keeler E. B., Leibowitz A., 1987, "Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment". American Economic Review, 77(3), 251–277.

|

| [] |

Masclet D., Pénard T., 2012, "Do Reputation Feedback Systems Really Improve Trust among Anonymous Traders? An Experimental Study". Applied Economics, 44(35), 4553–4573.

DOI:10.1080/00036846.2011.591740 |

| [] |

Mimra W., Rasch A., Waibel C., 2016, "Price Competition and Reputation in Credence Goods Markets: Experimental Evidence". Games and Economic Behavior, 100, 337–352.

DOI:10.1016/j.geb.2016.09.012 |

| [] |

Rasch A., Waibel C., 2018, "What Drives Fraud in a Credence Goods Market? —Evidence from a Field Study". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 80(3), 605–624.

DOI:10.1111/obes.12204 |

| [] |

Resnick P., Zeckhauser R., Swanson J., Lockwood K., 2006, "The Value of Reputation on Ebay: A Controlled Experiment". Experimental Economics, 9(2), 79–101.

DOI:10.1007/s10683-006-4309-2 |

| [] |

Schneider H. S., 2012, "Agency Problems and Reputation in Expert Services: Evidence from Auto Repair". The Journal of Industrial Economics, 60(3), 406–433.

DOI:10.1111/j.1467-6451.2012.00485.x |

| [] |

Sülzle K., Wambach A., 2005, "Insurance in a Market for Credence Goods". Journal of Risk and Insurance, 72(1), 159–176.

DOI:10.1111/j.0022-4367.2005.00119.x |

| [] |

Wolinsky A., 1993, "Competition in a Market for Informed Experts'Services". The RAND Journal of Economics, 24(3), 380–398.

DOI:10.2307/2555964 |

| [] |

Wolinsky A., 1995, "Competition in Markets for Credence Goods". Journal of Institutional and Theoretical Economics/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 151(1), 117–131.

|