改革开放以来,我国经济发展迅速,但长期以来粗放型的发展方式导致了大量的资源消耗和污染物排放。2020年10月,十九届五中全会提出,要在2035年广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。促进生态文明建设与寻找经济发展新动能成为政府决策部门与学术界所关注的焦点。2020年4月,国务院公布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确提出,要加快培育数据要素市场,培育数字经济新产业、新业态和新模式。随着大数据、物联网、区块链、人工智能等数字技术的出现和更新,中国数字经济开始飞速发展,逐渐向政府治理、企业生产和居民生活的各个领域融合渗透,经济社会正在经历着深刻变革。在此背景下,数字经济发展能否提高资源利用效率,促进污染物减排?如果可以,这种影响产生的路径和机制是什么?对于以上问题的探讨不仅有利于丰富数字经济的研究内容,而且对于促进生态环境改善和经济高质量发展具有现实意义。

目前,中国经济发展进入工业4.0时代,数字经济成为推动经济高质量发展的重要动力,在转变经济发展方式、推动生态文明建设中扮演着重要角色。而有关数字经济与环境污染关系的研究并不多。有关数字经济的文献大多集中在数字经济指数测算及其演变(许宪春、张美慧,2020;韩兆安等,2021;王军等,2021)以及数字经济对全要素生产率(杜传忠、张远,2021;杨慧梅、江璐,2021)、经济高质量发展(赵涛等,2020;葛和平、吴福象,2021;李宗显、杨千帆,2021)、创新绩效(侯世英、宋良荣,2021;赵滨元,2021)等的影响。有关环境污染影响因素的研究也比较丰富,众多的研究从经济增长、外商投资、产业结构、环境规制、财政分权、人口集聚、技术创新等不同角度探讨了环境污染的产生原因以及污染减排路径(孙攀等,2019;赵璟等,2019;史青,2013;张宇、蒋殿春,2013;原毅军、谢荣辉,2015;徐辉、杨烨,2017;谭志雄、张阳阳,2015)。

数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动(OECD,2014)。因此,有关互联网、大数据、人工智能等数字经济内容对环境污染影响的研究可为本文提供借鉴。例如,Moyer and Hughes(2012)研究发现信息通信技术(ICT)的应用可以提高生产率、降低能源强度,促进碳减排。解春艳等(2017)认为互联网技术通过环境监测动态化、环境监管信息化、社会参与深度化及环保产业智能化4个途径对环境质量产生了影响,实证研究发现互联网技术进步能显著减少环境污染、改善环境质量。许宪春等(2019)认为大数据技术的发展可以提高资源整合、科学决策和环境监管能力,为企业绿色生产、居民绿色生活及美好生态环境提供重要手段和保障。谢雄标等(2015)认为企业可以通过大数据分析确定产品的需求信息,以利于企业优化产品结构与生产规模,优化资源配置,达到节能减排、绿色发展的目的。

综上,以往研究多以互联网或大数据等数字技术应用或数字经济的某一表现为切入点分析其对资源利用效率和污染排放的影响,并且多为理论研究,鲜有研究从理论和实证的双重角度分析数字经济发展对环境污染的影响。鉴于此,本研究聚焦城市数字经济发展对环境污染物的影响效应及内在机制,基于285个地级及以上城市2011-2018年的面板数据,分析数字经济发展对城市环境污染的影响,并探讨了数字经济发展影响环境污染的中介效应、空间溢出效应和异质性,为发挥数字经济的污染减排效应提供了稳健的实证依据和决策参考。

本文可能的边际贡献在于:①目前聚焦数字经济发展对环境污染影响的相关文献较少,本文从理论与实证两个角度对数字经济的污染减排效应进行了有益的探讨,丰富了有关环境污染影响因素的研究,也是对数字经济相关研究的有效补充。②对数字经济发展影响环境污染的作用机制展开理论与实证探讨,结合异质性分析,尝试解构二者之间的内在逻辑关系。③采用Bartik工具变量法和以“宽带中国”为外生冲击的双重差分法较好地解决了内生性问题,保证了文章结论的稳健性,从而为数字经济助力环境污染治理提供了更为可靠的实证参考。

二、文献回顾与假设提出 (一) 数字经济与环境污染绿色转型与经济可持续发展的本质在于实现经济、社会、环境三者的有机协调,随着以大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术为代表的现代信息通讯技术的迅速发展和广泛应用,以及以互联网、大数据等技术为依托的“新零售”、“新制造”商业模式的不断催生,数字经济发展对节能减排乃至经济绿色发展表现出显著的促进作用。具体而言,数字经济发展对环境污染的影响主要体现在企业绿色生产模式的构建、政府环境监管模式的优化、社会环保监督手段的完善等三个方面。第一,从企业绿色生产模式的构建而言。企业作为污染防治主体,可以依托数字经济背景下的虚拟现实、数据库、物联网等技术支持,有效整合生产决策中的各类信息资源,缓解数据采集、开发等方面存在的信息碎片化、不对称等问题,从而对产品数据、工艺数据和资源数据进行分析决策和规划重组,实现生产过程的高效率推进,提高企业生产率,通过减少资源浪费为绿色发展提供支持(荆文君、孙宝文,2019;宋洋,2019;彭倩、干铠骏,2020;许宪春等,2019)。第二,就政府环境监管模式的优化而言。随着我国经济规模的不断扩大与生态环境问题的日趋复杂,生态环境监管的难度越来越大,面对复杂的环境管理对象,传统的环境监管模式逐渐面临监管供给不足、监管手段落后、监管效率偏低等问题,数字经济发展能为政府环境监管模式的优化提供有力的发展契机与技术支持。一方面,大数据、云计算、遥感技术的应用可以实现政府对空气质量、河流水质、污染排放、环境承载力等环境数据资源的实时动态监测(Hampton et al., 2013;Shin and Choi, 2015),可以提高对污染源的预警和感知能力,通过提高政府环境监管的精确性和有效性增强政府环境监管能力,提升生态环境治理水平(解春艳等,2017)。另一方面,数字经济背景下,通过政府与社会环境监测数据的高效采集、有效整合和全面共享,能够实现工作绩效动态评估和监督,也可以为环保政策制定、规划计划编制等决策工作提供数据支撑。第三,从社会环保监督手段的完善而言。社会公众具有分布广、力量大、察情快的特征,能够通过监督、建议、舆论、购买等方式承担环境监督社会责任,与行政管理主体共同应对环境污染威胁。但目前公众感知环境质量的途径有限,主要是通过政府报告以及新闻网络得到碎片化的环境质量状况,在数字经济发展背景下,数字媒介可以实现政府与社会之间的信息互通共享,为公众获取环境信息、形成环保意识、践行环保理念提供了新的方式和契机(梁琦等,2021),一方面公众可以系统掌握环境变化状况和环保知识,深入了解环境保护法规和环保治理成果,促进环保意识向行动转化。另一方面能通过线上环境监督、交互式数据分发等方式创新政府与公众互动沟通机制,有利于公众对环境状况的实施监督与污染行为及时反映,形成对环境执法效果的监督,促进政府、企业和民众在环保领域的协同治理(Yang et al., 2020)。综上,本文提出以下假设:

假设1:数字经济发展有利于减少城市环境污染物排放。

(二) 数字经济、中介机制与环境污染已有研究表明数字经济发展在技术创新和产业结构优化方面发挥着重要的作用(侯世英、宋良荣,2021;李宗显、杨千帆,2021;陈小辉等,2020)。而技术创新和结构优化是降低环境污染的两条重要途径(Grossman and Krueger, 1995;Jalil anf Feridun,2011;张宇、蒋殿春,2013;原毅军、谢荣辉,2015),其中,绿色创新作为技术创新的重要组成部分,在污染减排中起到了重要作用(许可、张亚峰, 2021)。据此,本文认为数字经济可能通过绿色创新效应和产业结构优化效应降低环境污染排放,具体分析如下。

数字经济对绿色创新的影响体现在以下几个方面:第一,数字经济领域中的ICT(信息通信技术)行业本身就是知识密集度较高、拥有丰富创新资源的行业,内部的创新活动较为频繁,更易产出数字创新成果(张森等,2020),而这些创新成果作为中间品参与到实体企业的生产与研发过程中,则会催生出新的配套产品,在此过程中将创造出新的创新成果。例如人工智能、机器视觉、高端传感器等前沿数字技术在企业生产的语境下,可以实现生产工艺的再创新,进而改造一些高耗损、低产出的污染企业,提高资源利用效率,达到节能减排的目的(张腾等,2021)。第二,企业绿色创新具有投入沉没性、成果不确定、调整成本高等特征,需要充足的金融资源予以支持,作为数字经济的一项重要应用,数字金融可以降低企业获得金融服务的成本和门槛,通过提高金融资源的可得性为企业的研发创新活动提供资金支持(聂秀华等,2021),同时,大数据技术的应用可以对金融资源流向和利用情况进行追踪,弱化信息不对称导致的逆向选择和道德风险,提高金融资源利用率,促进产出绿色创新成果(汪亚楠等,2020;唐松、伍旭川,2020)。第三,应用大数据、云计算等数字技术,可以对绿色产品信息和绿色消费偏好信息等进行搜寻、整合、分析、决策,帮助企业对绿色创新方向、绿色创新潜力、绿色创新路径等进行判断,促使厂商创新由经验驱动向数据驱动转变(Johnson et al., 2017;刘意等,2020),实现有效的绿色技术研发决策。而绿色技术创新是降低环境污染水平的重要因素(许可、张亚峰,2021)。据此,本文提出假设:

假设2:数字经济发展通过绿色创新效应减少了环境污染排放。

产业结构优化包括产业结构合理化和产业结构高级化两种内涵。产业结构合理化反映为产业间协调程度和资源利用效率的提升;产业结构高级化是指产业结构从低级形式向高级形式的转化过程(干春晖等,2011)。数字经济对产业结构合理化的影响体现在:一是数字经济发展提高了信息搜寻和流通效率,缓解了要素供求双方之间的信息不对称问题,不仅有助于缩小供需缺口,而且能够纠正要素错配(张永恒、王家庭,2020),促进了产业结构合理化。二是数字经济中平台经济、共享经济等业态的发展有利于加强市场竞争,加快资源要素合理流动和优化组合,提升产业结构和资源要素配比的耦合度(马中东、宁朝山,2020)。三是互联网交易平台的快速发展,突破了传统交易的时空限制,加快了生产要素的跨区域流动,资源配置范围也会随之扩大(余文涛、吴士炜,2020),资源要素将流入到生产率较高的部门,提升产业结构合理化水平。其次,数字经济也会对产业高级化水平产生影响,一方面,数字基础设施产业是国民经济的重要组成部分,数字经济本身的发展意味着产业结构由劳动、资本密集型产业向技术、数字密集型产业倾斜,提升了产业结构高级化水平。另一方面,数字经济能够依托高渗透性和强扩散性特征,打破产业之间的边界,促进关联产业间、上下游产业之间的融合,并在产业融合的基础上催生数字经济新产业、新业态,有利于促进产业结构高级化。而产业结构优化则可以有效降低环境污染的排放(Janicke et al., 1997),一方面,产业结构合理化表现为资源效率的提升,将有利于减少资源浪费和改善环境质量(韩永辉等,2016);另一方面,产业结构高级化意味数字、技术密集型产业所占比重的上升(李宗显、杨千帆,2021),此类产业多为高效率、低耗能的清洁产业,因此有利于降低环境污染排放。据此,本文提出以下假设:

假设3:数字经济发展通过产业结构优化效应减少了环境污染排放。

(三) 数字经济、空间溢出与环境污染数字经济的一个重要特征即通过提高信息传递效率压缩时空距离,增强区域间经济活动关联的广度和深度。数据作为一种新型生产要素,不同于劳动、资本等传统要素,具有高流动性、可复制的特征,这种流动性和复制性受地理空间的限制较小,可以实现不同区域的数据共享。尤其是受摩尔定律影响,互联网、大数据、云计算等数字技术快速进步,信息存储、传输和处理的成本呈几何级数下降,提高了数据的流动性和获取性,能够以较低的成本实现跨时空传播(张焱,2021)。Yilmaz et al.(2002)基于美国州际面板数据进行实证检验,最早发现了信息化引起的空间溢出效应。基于中国数据的相关研究(崔兆财、周向红,2020;崔蓉、李国锋,2021;曹玉平,2020)也提供了互联网发展、大数据等数字经济内容具有空间溢出性的证据。数字经济这一显著的空间网络特征,打破了时空限制,有助于发挥其在城市间的空间溢出效应,不仅对本地区的经济活动产生有利影响,而且通过开放共享促进了周边地区生产率的提升(杨慧梅,2021)、产业结构的升级(张万里、宣旸,2020)和创新绩效的提升(赵滨元,2021)。同时,借助环境监测数据的互通共享,可以实现区域污染联防联控,有利于资源节约和污染减排(刘华军、乔列成,2021)。因此,在考量数字经济对环境污染的影响效应时,有必要建立空间计量模型考察数字经济的空间溢出效应。据此,本文提出如下假设:

假设4:数字经济发展可通过空间溢出效应作用于邻近地区的环境污染。

三、研究模型与数据 (一) 模型设定为验证数字经济是否降低了城市环境污染排放,本文构建了以下固定效应面板数据模型:

| $Y_{i t}=\alpha_{0}+\alpha_{1} \ln D e_{i t}+\alpha_{2} C_{i t}+u_{i}+v_{t}+\mu_{i t} $ | (1) |

式中:i代表城市;t代表年份;Y代表被解释变量,分别为PM2.5浓度(lnPM2.5)、工业二氧化硫排放量(lnSO2)、工业烟尘排放量以(lnSmoke)及工业废水排放量(lnWater);lnDe代表数字经济指数;C代表一系列控制变量;u代表个体效应;v代表时间效应;μ代表随机误差。

除了式(1)所体现的总效应,数字经济可能通过某些中介机制对环境污染产生了间接影响,根据前文研究假设可知,数字经济可能通过绿色创新效应和产业结构优化效应降低了环境污染排放,据此本文建立如下中介效应模型:

| $ \begin{aligned} M_{i t}=\beta_{0}+\beta_{1} \ln D e_{i t}+\beta_{2} C_{i t}+u_{i}+v_{t}+\mu_{i t} \\ \end{aligned} $ | (2) |

| $ Y_{i t}=\gamma_{0}+\gamma_{1} \ln D e_{i t}+\gamma_{2} M_{i t}+\gamma_{3} C_{i t}+u_{i}+v_{t}+\mu_{i t} $ | (3) |

式中:M为表示中介变量,分别为绿色专利数量(lnGpt)、绿色专利质量(lnGpq)、产业结构合理化(lnInsr)以及产业结构高级化(lnInsh);其他变量定义与式(1)相同。β1×γ2表示中介效应,即表示数字经济发展通过影响中介变量对环境污染产生影响。

最后,为讨论数字经济对环境污染的空间溢出效应,在式(1)中引入空间交互项,进一步将其拓展为空间面板计量模型:

| $ Y_{i t}=\alpha_{0}+\rho W Y_{i t}+\alpha_{1} \ln D e_{i t}+\varphi_{1} W \ln D e_{i t}+\alpha_{2} C_{i t}+\varphi_{2} W C_{i t}+u_{i}+v_{t}+\mu_{i t} $ | (4) |

其中,ρ代表空间自相关系数,W为空间权重矩阵,考虑到在数据缺失情况下,采用邻接矩阵可能导致部分城市成为“孤岛”,因此本文采用地理距离矩阵。φ1和φ2为核心解释变量以及控制变量空间交互项的系数。式(4)考察了被解释变量和解释变量的空间溢出效应,为空间杜宾模型(SDM)。

(二) 变量定义1.被解释变量。有关环境污染的研究中,“三废”指标被广泛使用(徐辉、杨烨,2017)。但受限于数据的可得性,城市统计年鉴中只公布了工业二氧化硫(SO2)、工业烟尘(Smoke)和工业废水(Water)的排放量。因此,本文采用这三个指标来衡量城市环境污染(赵璟等,2019)。除此之外,雾霾作为主要的大气污染物,严重影响了居民的正常生活和健康状况,因此,本文将达尔豪斯大学大气成分分析组发布的2011-2018年中国地级市年均PM2.5浓度数据也纳入被解释变量中。四类不同的环境污染指标可以有效考察数字经济发展对不同环境污染物影响的异质性,并保证实验结果的稳健性。

此外,为了明确数字经济发展是否提高了政府治理环境污染的精确性和有效性,本文借鉴吴建祖、王蓉娟(2019)的研究,构建了环境治理投入产出指标体系,采用SBM模型(Tone,2003)计算政府环境治理效率(Gere),评价数字经济发展对政府环境治理效率的影响效应。投入指标选取水利、环境及公共设施管理从业人员与环保投入;产出指标分为期望产出与非期望产出,期望产出选取了绿地面积与工业固体废物综合利用率,非期望产出选取工业二氧化硫、工业烟尘和工业废水的排放量。

2.核心解释变量。数字经济指数。关于数字经济指数的测度主要有两种方法,且主要集中在对省份数字经济发展水平的衡量。一种是指标体系法,一般采用数字基础设施、数字经济应用、数字产业化与产业数字化等维度构建指标体系,计算数字经济指数(王军,2021;杨慧梅、江璐,2021;葛和平、吴福象,2021)。另一种是直接采用数字普惠金融指数或腾讯研究院发布的数字经济指数来衡量城市数字经济发展水平(张腾等,2021;杜传忠、张远,2021)。为综合考虑数字经济各个维度的表现,本研究参考有关城市层面数字经济发展水平衡量的研究(赵涛等,2020;梁琦等,2021;李宗显、杨千帆,2021),综合考虑数字基础设施、数字产业、数字技术、数字应用等维度以及数据的可得性,最终采用互联网用户占比、移动电话用户占比、信息传输与技术服务业就业人员占比、人均电信业务总量和城市数字普惠金融指数5个指标作为子维度构建数字经济指标体系,将其进行标准化处理后采用主成分分析法进行降维处理,取对数后得到数字经济指数,记为lnDe。

3.中介变量。①产业结构优化。包括产业结构合理化和产业结构高级化。本文参照干春晖等(2011)的做法,用第三产业产值与第二产业产值比值的对数衡量产业结构高级化(lnInsh),并采用泰尔指数倒数的对数来衡量产业结构合理化(lnInsr),泰尔指数计算公式如下:

| $ T L=\sum\left(\frac{\mathrm{Y}_{\mathrm{i}}}{\mathrm{Y}}\right) ln \left(\frac{\mathrm{Y}_{\mathrm{i}}}{\mathrm{L}_{\mathrm{i}}}\right) /\left(\frac{\mathrm{Y}}{\mathrm{L}}\right) $ | (5) |

TL表示泰尔指数;Y代表生产总值;Yi代表产业部门i的增加值;L代表就业人数;Li代表产业部门i的就业人数。泰尔指数越小,表明产业结构越合理,产业部门间的协调性越强,因此泰尔指数的倒数越大,则意味着产业结构越合理。

② 绿色创新。绿色创新水平的提升不仅表现为绿色创新成果数量的增加,更体现在绿色创新成果质量的提升。因此,本文借鉴以往的研究(徐佳、崔静波,2020;陶锋等,2021),采用城市绿色专利申请总量的对数表示绿色创新数量(lnGpt),采用城市绿色发明专利申请总量的对数表示绿色创新质量(lnGpq),以考察数字经济对绿色创新的影响是否实现“增量”和“提质”。

4.控制变量借鉴有关环境污染影响因素的研究(赵璟等,2019;史青,2013;张宇、蒋殿春,2013;原毅军、谢荣辉,2015;谭志雄、张阳阳,2015),本文控制了如下可能影响城市环境污染的变量:①经济发展水平(lnRgdp),采用人均地区实际生产总值的对数表示,以2011年为基期,对各年度的名义GDP进行缩减处理;②人口密度(lnPd),采用每平方公里人口数量的对数表示;③外商直接投资(Fdi),采用实际外商直接投资额占GDP的比重表示;④环境规制(Er),采用城市环境污染治理投资占GDP的比重表示;⑤科技支出(Rd),采用科技支出占财政支出的比重表示;⑥政府支持(Gs), 采用地方财政环境保护支出占财政总支出的比重表示。表 1列出了各变量的描述性统计。

| 表 1 变量描述性统计 |

为了保证样本数据的连续性和可得性,结合行政区划调整和数据缺失的情况,本文选取了2011-2018年285个地级及以上城市(不包括港澳台)的观测值作为实证研究的样本。各城市污染物排放数据以及社会经济数据来自于《中国城市统计年鉴(2012-2019)》、《中国区域统计年鉴(2012-2019)》以及各省市的统计年鉴和统计公报。数字普惠金融指数来源于北京大学互联网金融研究中心公布的《数字普惠金融指标体系与指数编制》(郭峰等,2020),绿色专利申请数据来源于国家知识产权专利数据库,采用WIPO国际专利分类绿色清单进行匹配,得到上市企业绿色专利申请数据,最后根据企业所在城市对企业绿色专利数量进行汇总得到城市绿色专利申请数据。考虑到量纲的统一性和对称性,对所有变量均进行了对数化处理或去规模化处理(见表 1),其中,被解释变量lnGere的计算方式为ln(政府环境治理效率+1)。

四、实证结果 (一) 基准回归结果依据方程(1),可验证数字经济发展是否可以有效降低城市环境污染排放,表 2报告了数字经济发展影响4类污染物的估计结果,第(1)列至第(4)列中数字经济指数(lnDe)的系数值均为负,且在1%的水平上显著,说明数字经济发展显著降低了PM2.5浓度(lnPM2.5)、工业二氧化硫排放量(lnSO2)、工业烟尘排放量(lnSmoke)和工业废水排放量(lnWater)。具体来看,工业二氧化硫排放量(lnSO2)受数字经济发展的影响最大,二氧化硫是工业生产过程中排放最多的污染物之一,数字经济发展通过绿色创新和优化资源配置可以有效降低其排放量,具体地,当数字经济指数增加1%,工业二氧化硫将降低0.834%。

| 表 2 数字经济影响城市环境污染的基准回归结果 |

在控制变量方面,经济发展水平(lnRgdp)对四类污染物均发挥显著抑制作用,表明地区经济发展水平越高,公众环保意识越强,加大了企业环境污染行为的约束,监督政府进行环境污染治理,有利于污染减排。人口密度(lnPd)对雾霾污染(lnPM2.5)产生了显著的抑制作用,这与梁伟等(2017)的研究结论一致,人口密度的增加会产生集聚正外部性,带来劳动力池、知识溢出等集聚经济效益,促进基础设施服务的共享,有助于改善雾霾污染。外商直接投资(Fdi)显著降低了工业二氧化硫(lnSO2)、工业废水(lnWater)和工业烟尘(lnSmoke)的排放量,这说明外商直接投资带来了“污染光环”效应,通过技术溢出提高东道国工业企业的资源利用效率,有利于污染减排。环境规制(Er)对工业二氧化硫(lnSO2)和工业废水(lnWater)排放量产生了显著降低的效果,说明目前在工业污染治理方面的投入得到了较好的减排效果。科技支出(Rd)仅对雾霾污染具有治理作用,而对工业污染物并未产生显著的降低效应,这可能是由于政府的科技支出并未对绿色技术研发活动提供足够的支持,或未对绿色技术在工业生产领域进行有效的推广,导致科技支出未产生显著的降污效果。政府支持(Gs)对四种污染物均有显著的抑制作用,说明政府的对环境保护工作的重视和支持能够产生较好的污染减排作用。

除上述分析外,本文在回归结果中报告了数字经济发展对政府环境治理效率(lnGere)的影响效应,以验证对假设1的分析,结果如第(5)列所示,数字经济指数(lnDe)的系数为正,且在1%的水平上显著,说明随着数字经济的发展,数字通信技术的应用为政府环境规制提供了技术支持,海量高频的环境监测数据为环境治理提供了数据支撑,提高了政府环境治理的精确性与有效性①。

① 由于本文主要关注数字经济发展对环境污染排放量的影响,因此在后文中不再深入分析数字经济发展对政府环境治理效率的影响。

(二) 中介效应分析上文的回归结果表明数字经济发展降低了环境污染排放,其具体机制如何尚需分析。方程(2)和方程(3)是本文的中介效应检验模型,本文采用逐步检验法验证中介效应是否存在。需要注意的是,逐步检验法对中介效应的检验力较低,即系数乘积实际上显著,但容易得出不显著的结论(Fritz and MacKinnon, 2007),所以学者为了提高中介效应的检验力,采用直接检验系数交乘项的方法对中介效应进行检验,其中,Bootstrap方法具有较高的统计效力,是公认的可以取代Sobel方法而直接检验系数乘积的方法(温忠麟、叶宝娟,2014),因此本文采用Bootstrap方法检验中介效应的显著性,在表 4中报告了Bootstrap检验(500次抽样)的结果。

表 3汇报了中介效应检验第一步的回归结果,第(1)列和第(2)列中数字经济指数(lnDe)的系数在1%水平上显著为正,说明数字经济发展增加了绿色专利申请数量和质量(lnGpt、lnGpq),提升城市了城市绿色创新水平,这与假设2中的分析一致。第(3)列和第(4)列中数字经济指数(lnDe)的系数在1%或5%的水平上显著为正,说明数字经济发展显著促进了产业结构高级化和合理化(lnInsh、lnInsr),推动产业结构优化,这与假设3中的分析一致。

| 表 3 数字经济与中介变量 |

表 4中的Panel A报告了绿色创新数量(lnGpt)对各类环境污染物的影响,第(1)列至第(4)列中绿色创新数量(lnGpt)的系数均在1%水平上显著为负,且Bootstrap检验的交乘项系数均显著为负,说明数字经济发展通过增加绿色创新数量对城市污染物排放产生了降低效果。Panel B报告了绿色创新质量(lnGpq)对各类环境污染物的影响,绿色创新质量(lnGpq)的系数均在1%水平上显著为负,且Bootstrap检验的交乘项系数均显著为负,说明数字经济发展通过提高绿色创新质量降低了环境污染物排放。综上,假说2得到了验证。

| 表 4 中介变量与环境污染 |

表 4中的Panel C报告了产业结构高级化(lnInsh)对各类城市环境污染物的影响,第(1)列至第(4)列中产业结构高级化(lnInsh)的系数均在1%的水平上显著为负,且Bootstrap检验的交乘项系数均显著为负,说明数字经济发展通过产业结构高级化这一机制降低了环境污染物的排放。Panel D报告了产业结构合理化(lnInsr)对各类环境污染物的影响,可以看到产业结构合理化在5%的水平上显著降低了工业二氧化硫和工业烟尘的排放量,且Bootstrap检验的交乘项系数均显著为负,说明数字经济发展通过产业结构合理化这一机制显著降低了这两类污染物的排放。总体来看,数字经济发展促进了产业结构优化,并由此改善了城市环境污染状况,假说3得到了验证。

(三) 空间溢出效应分析在进行空间计量分析之前,需要检验研究变量是否存在空间相关性,即对数字经济指数和各类城市环境污染物进行空间自相关检验。本文采用Moran's I指数验证了地理距离矩阵下各年度主要变量的空间自相关性。从表 5中可以看出,2011-2018年数字经济指数和各类环境污染物的Moran's I指数均在1%的水平上显著为正,说明我国各城市的数字经济和城市污染具有显著为正的空间自相关性,即出现了空间集聚现象。

| 表 5 数字经济与环境污染的Moran's I值 |

其次,依照Elhorst(2014)的检验思路,依次进行Hausman检验、双固定效应检验(LR-test)以及空间计量模型简化检验(LM-tset、Wald test),最终选择控制时空双固定效应的空间杜宾模型(SDM)。SDM的回归结果如表 6所示,其中各类环境污染物的空间自回归系数均显著为正,其中PM2.5浓度(lnPM2.5)的自回归系数最大,这是由于在温度层结、大气湍流等自然因素的作用下,雾霾染物更易扩散到邻近区域。数字经济指数的空间滞后项(WlnDe)系数为正且显著,表明样本城市的环境污染不仅受到本地区数字经济的影响,而且受到了邻近地区的数字经济空间交互作用的影响。但空间滞后项的回归系数值并不能够直接用以讨论数字经济对城市环境污染的空间溢出影响,因为通过简单的点回归结果分析地区之间的空间溢出效应将产生错误估计。因此采用偏微分方法(Pace and Lesage, 2009),对数字经济发展对城市环境污染的空间溢出效应进行详细分解。从表 6可以看出,数字经济对各类城市环境污染的间接效应均为负,且均在1%的水平上显著,说明数字经济对城市环境污染存在负向的空间溢出效应。由上述可知,假设4成立。

| 表 6 数字经济影响环境污染空间模型的回归结果 |

由于中国各地区处在工业化的不同阶段,经济发展水平各异,无论是环境污染状况还是数字经济发展水平,在区域分布上都存在差异,因而参照中国区域规划标准,对三大地区的分样本讨论存在必要性,为了同时分析出不同区域数字经济对环境污染直接影响和空间溢出影响的异质性,本文采用SDM模型和偏微分方法从空间视角进行异质性分析。表 7列出了异质性分析结果。首先,就直接效应来看,无论在哪一区域,数字经济指数(lnDe)的系数均显著为负,说明数字经济发展降低了不同区域环境污染物的排放,其中东部的污染减排效应大于中西部地区,这是由于我国东部地区相对中西部地区,数字经济发展较早,数字产业发展较快,数字技术与传统产业的融合水平较高,较好地释放了数字经济红利,因此,具有较大的污染减排效应。其次,就间接效应来看,东部地区数字经济的空间溢出效应最大,中部地区次之,西部地区除PM2.5浓度(lnPM2.5)外数字经济的空间溢出效应并不显著。这可能是由于东部地区城市间的经济交流频繁,拥有长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、山东半岛城市群等城市集群,区域内数字基础设施较为完善,网络化程度较高,有助于数据和信息在城市间的传输和共享,更易发挥数字经济的空间溢出效应,而西部地区数字经济发展水平较低,城市数字基础设施建设较为落后,且城市间数字经济发展水平失衡,数据和信息在城市间的传输受阻,不利于发挥数字经济对环境污染的空间溢出效应。

| 表 7 数字经济影响环境污染的空间异质性检验 |

为保证实证结论的可靠性,本文采用了以下几种方法进行稳健性检验。

1.内生性检验。尽管本文尽可能控制了影响环境污染的变量,但环境污染可能受到公众环保意识、城市资源禀赋等其他因素的影响,存在遗漏变量问题,且城市环境污染与数字经济发展可能存在反向因果关系,例如服务业发展水平较高、污染排放较少的城市,可能具有更完备的网络基础设施,更易推动数字经济的发展。本文试图采用工具变量法缓解内生性,参考Bartik(2007)、易行健、周利(2018)的研究,构建了工具变量“Bartik instrument”,即滞后一期的数字经济指数(lnDei, t-1)和全国数字经济指数一阶差分(ΔlnDet, t-1)的乘积(lnDei, t-1*ΔlnDet, t-1),此工具变量模拟了在相同的发展趋势下,各城市数字经济指数的预期值。构建此工具变量的考虑如下:第一,全国数字经济指数来自于285个城市(均值),因此其变化趋势不会明显受到单个城市的影响,差分项相对于单个城市而言可视作外生;第二,城市环境污染可能受到其他未观测冲击的影响,但只要这种冲击没有重要到影响全国数字经济指数,那么这个工具变量就是有效的。基于此工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计,结果如表 8所示,第一阶段回归结果中,工具变量的系数显著为正,不可识别检验(Anderson LM test)在1%水平上显著,弱工具变量检验(Cragg-Donald Wald F test)的显著性低于10%,表明此工具变量的选取是合理的。在考虑了内生性后,第二阶段回归结果中,无论以何种污染物作为被解释变量,数字经济指数(lnDe)的系数仍为负且通过了1%水平的显著性检验,证实前文的回归结果是稳健的。

| 表 8 数字经济影响环境污染的2SLS估计 |

2.外生冲击检验。为进一步克服可能存在的反向因果问题,本文参考相关研究(赵涛等,2020;李广昊、周小亮,2021),采用“宽带中国”试点的网络基础设施升级作为外生政策冲击,以双重差分(DID)方法评估数字经济的污染减排效应。中国政府将分别于2014年、2015年和2016年分三批共遴选出120个城市(群)作为“宽带中国”示范点。试点城市将着力扩大宽带覆盖范围,增加宽带用户数,提升宽带网速,服务经济社会发展。数字经济发展离不开网络基础设施的支撑,“宽带中国”试点为研究数字经济的污染减排效应提供了一项良好的准自然实验。

设定如式(6)的多期双重差分模型,对“宽带中国”试点是否降低了城市污染物排放进行检验,式中,Bctit为“宽带中国”虚拟变量,表示城市i在t年是否为“宽带中国”试点城市,是则取1,否则为0;其他变量与式(1)相同。

| $ Y_{i t}=\alpha_{0}+\alpha_{1} B c t_{i t}+\alpha_{2} C_{i t}+u_{i}+v_{t}+\mu_{i t} $ | (6) |

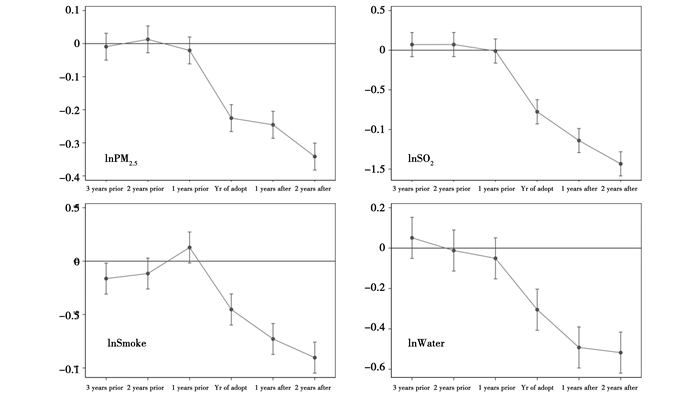

运用双重差分方法的一个前提条件为平行趋势假设,即尽管从“准自然实验”的角度而言,处理组与对照组的被解释变量必然存在区别,但只要在实验前其发展趋势一致,即处理组与对照组被解释变量之间的差异相对固定,则该对照组为合适的。为确保满足这一基本假定,本文采用事件研究法(Jacobson et al., 1993)进行平行趋势检验。具体而言,以“宽带中国”实施时间为基准年,对政策实施前后每一年的虚拟变量(Bcty,y=-3, -2, -1, 0, 1, 2)进行双重差分估计,图 1绘制了95%置信区间下虚拟变量(Bcty)系数的估计结果,无论采用何种污染物作为被解释变量,在试点前的3年,虚拟变量(Bcty)的系数均在0值附近且不显著,说明“宽带中国”实施前,试点城市和非试点城市的环境污染排放的变化趋势不存在显著差异,满足平行趋势假定。而在试点后系数显著为负,且其绝对值大小有所增加,说明“宽带中国”试点的污染减排效应有加强的趋势。随后采用双重差分法估计“宽带中国”试点对城市污染排放的平均处理效应,结果如表 9所示,“宽带中国”虚拟变量(Bct)的系数均显著为负,且试点政策实施对工业二氧化硫的减排效应最大,说明前文的实证结果保持稳健性。

|

图 1 平行趋势检验 注:图中x轴为相对于“宽带中国”试点实施的时间,Yr of adopt为政策实施年份;*years prior表示政策实施*年前;*years after表示政策实施*年后;y轴为回归系数。 |

| 表 9 “宽带中国”影响环境污染的双重差分估计 |

3.替换核心解释变量。自2015起,腾讯研究院联合京东、美团、滴滴、携程、快手、拼多多等互联网企业,利用各城市多项业务的海量高频数据编制出中国城市数字指数①,部分研究将此指数作为数字经济指数的代理变量进行了相关研究(王彬燕等,2018;杜传忠、张远,2021;梁琦,2021),参考以上研究,本文采用该指数作为核心解释变量的代理变量,并将数据缩减为2015-2018年的面板数据,以验证实证结果的稳健性。固定效应模型的回归结果如表 10所示,可以看到核心解释变量(lnDetx)的系数均为负且显著,污染减排效应的大小排序也与基准回归结果相同,说明前文的实证结果是稳健的。

① 数据来源于腾讯研究院网站(https://www.tisi.org)。

| 表 10 数字经济影响环境污染的稳健性分析 |

近年来,中国数字经济开始飞速发展,逐渐向政府治理、企业生产和居民生活等各个领域融合渗透,经济社会发展正在经历着深刻变革。在此背景下,本研究基于中国285个城市2011—2018年的数据,运用面板固定效应模型、空间杜宾模型和中介效应模型,多维度实证检验了数字经济对城市环境污染的影响及其内在机制,主要结论如下:第一,数字经济明显地降低了城市环境污染物排放,采用工具变量法、引入外生政策冲击、替换解释变量等方法进行稳健性检验后,该结论仍然成立,在区域异质性上,东部地区数字经济的污染减排效应相比中西部地区更大;第二,数字经济对城市环境污染的空间溢出效应也得到了证实,表明数字经济有助于降低区域整体的环境污染排放;第三,数字经济发展有助于产业结构优化和绿色创新水平提升,并通过绿色创新效应和产业结构优化效应降低城市环境污染排放。

上述结论表明,数字经济发展有利于改善城市环境污染,应大力发展数字经济,发展数字经济的前提是构建完备的数字基础设施体系,而我国目前“新基建”的建设水平,较之于发达国家,仍有一定的差距,因此需要进一步围绕5G、大数据中心、云计算平台、工业互联网等,发挥长处,补齐短板,打好数字产业的根基,以发挥数字经济对污染物的减排效应。其次,发展数字经济是形成新产业、实现产业增量扩能的重要路径,也是带动产业结构升级、促进经济绿色转型的重要手段,因此,要进一步在基础、核心、高端的领域拓宽数字产业广度;在数字产业化基础上,促进数字经济向传统产业渗透,提高生产效率,使数据成为核心生产要素并提高传统要素的利用和配置效率,使数字经济通过促进产业结构优化发挥污染减排效应。再次,以数据要素支持实体企业技术创新,以数字金融引导金融资源流向有绿色研发动机的企业,提升城市绿色创新水平,提高资源利用效率,促进污染减排。最后,促进区域内部以及区域间的对话合作,在推动数字经济与实体经济深度融合的过程中加强不同发展水平城市间的合作与帮扶,促进数字经济交流,借助便捷高效的数字平台进行技术合作和交易,促进知识、技术的溢出,以发挥数字经济对环境污染的负向空间溢出效应,实现区域污染协同减排。

| [] |

曹玉平, 2020, “互联网普及、知识溢出与空间经济集聚——理论机制与实证检验”, 《山西财经大学学报》, 第 10 期, 第 27-41 页。 |

| [] |

崔蓉、李国锋, 2021, “中国互联网发展水平的地区差距及动态演进: 2006—2018”, 《数量经济技术经济研究》, 第 5 期, 第 3-20 页。 |

| [] |

崔兆财、周向红, 2020, “信息化、省际贸易、知识溢出与中国区域经济异质增长——基于多维邻近视角下的交互影响研究”, 《经济问题探索》, 第 8 期, 第 63-73 页。 |

| [] |

杜传忠、张远, 2021, “数字经济发展对企业生产率增长的影响机制研究”, 《证券市场导报》, 第 2 期, 第 41-51 页。 |

| [] |

陈小辉、张红伟、吴永超, 2020, “数字经济如何影响产业结构水平?”, 《证券市场导报》, 第 7 期, 第 20-29 页。 |

| [] |

干春晖、郑若谷、余典范, 2011, “中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-16+31 页。 |

| [] |

葛和平、吴福象, 2021, “数字经济赋能经济高质量发展: 理论机制与经验证据”, 《南京社会科学》, 第 1 期, 第 24-33 页。 |

| [] |

郭峰、王靖一、王芳、孔涛、张勋、程志云, 2020, “测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1401-1418 页。 |

| [] |

韩永辉、黄亮雄、王贤彬, 2016, “产业结构优化升级改进生态效率了吗?”, 《数量经济技术经济研究》, 第 4 期, 第 40-59 页。 |

| [] |

韩兆安、赵景峰、吴海珍, 2021, “中国省际数字经济规模测算、非均衡性与地区差异研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 8 期, 第 164-181 页。 |

| [] |

侯世英、宋良荣, 2021, “数字经济、市场整合与企业创新绩效”, 《当代财经》, 第 6 期, 第 78-88 页。 |

| [] |

荆文君、孙宝文, 2019, “数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架”, 《经济学家》, 第 2 期, 第 66-73 页。 |

| [] |

李广昊、周小亮, 2021, “推动数字经济发展能否改善中国的环境污染——基于'宽带中国'战略的准自然实验”, 《宏观经济研究》, 第 7 期, 第 146-160 页。 |

| [] |

李宗显、杨千帆, 2021, “数字经济如何影响中国经济高质量发展?”, 《现代经济探讨》, 第 7 期, 第 10-19 页。DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2021.07.002 |

| [] |

梁琦、肖素萍、李梦欣, 2021, “数字经济发展提升了城市生态效率吗?——基于产业结构升级视角”, 《经济问题探索》, 第 6 期, 第 82-92 页。 |

| [] |

梁伟、杨明、李新刚, 2017, “集聚与城市雾霾污染的交互影响”, 《城市问题》, 第 9 期, 第 83-93 页。 |

| [] |

刘华军、乔列成, 2021, “中欧大气污染的空间交互影响网络与双边合作治理——基于大数据因果推断技术的实证研究”, 《统计研究》, 第 2 期, 第 45-56 页。 |

| [] |

刘意、谢康、邓弘林, 2020, “数据驱动的产品研发转型: 组织惯例适应性变革视角的案例研究”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 164-183 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.03.011 |

| [] |

马中东、宁朝山, 2020, “数字经济、要素配置与制造业质量升级”, 《经济体制改革》, 第 3 期, 第 24-30 页。 |

| [] |

聂秀华、江萍、郑晓佳、吴青, 2021, “数字金融与区域技术创新水平研究”, 《金融研究》, 第 3 期, 第 132-150 页。 |

| [] |

彭倩、干铠骏, 2020, “产业集聚、生产率与污染排放——来自中国制造业企业的经验证据”, 《山西大学学报(哲学社会科学版)》, 第 2 期, 第 105-120 页。 |

| [] |

史青, 2013, “外商直接投资、环境规制与环境污染——基于政府廉洁度的视角”, 《财贸经济》, 第 1 期, 第 93-103 页。 |

| [] |

宋洋, 2019, “经济发展质量理论视角下的数字经济与高质量发展”, 《贵州社会科学》, 第 11 期, 第 102-108 页。 |

| [] |

孙攀、吴玉鸣、鲍曙明、仲颖佳, 2019, “经济增长与雾霾污染治理: 空间环境库兹涅茨曲线检验”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 100-117 页。 |

| [] |

谭志雄、张阳阳, 2015, “财政分权与环境污染关系实证研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 4 期, 第 110-117 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.04.014 |

| [] |

唐松、伍旭川、祝佳, 2020, “数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 52-66 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.05.005 |

| [] |

陶锋、赵锦瑜、周浩, 2021, “环境规制实现了绿色技术创新的'增量提质'吗——来自环保目标责任制的证据”, 《中国工业经济》, 第 2 期, 第 136-154 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.02.008 |

| [] |

王彬燕、田俊峰、程利莎、浩飞龙、韩翰、王士君, 2018, “中国数字经济空间分异及影响因素”, 《地理科学》, 第 6 期, 第 859-868 页。 |

| [] |

王军、朱杰、罗茜, 2021, “中国数字经济发展水平及演变测度”, 《数量经济技术经济研究》, 第 7 期, 第 26-42 页。 |

| [] |

汪亚楠、徐枫、郑乐凯, 2020, “数字金融能驱动城市创新吗?”, 《证券市场导报》, 第 7 期, 第 9-19 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析: 方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

吴建祖、王蓉娟, 2019, “环保约谈提高地方政府环境治理效率了吗?——基于双重差分方法的实证分析”, 《公共管理学报》, 第 1 期, 第 54-65+171-172 页。 |

| [] |

解春艳、丰景春、张可, 2017, “互联网技术进步对区域环境质量的影响及空间效应”, 《科技进步与对策》, 第 12 期, 第 35-42 页。DOI:10.6049/kjjbydc.2017010384 |

| [] |

谢雄标、吴越、严良, 2015, “数字化背景下企业绿色发展路径及政策建议”, 《生态经济》, 第 11 期, 第 88-91 页。DOI:10.3969/j.issn.1671-4407.2015.11.020 |

| [] |

徐辉、杨烨, 2017, “人口和产业集聚对环境污染的影响——以中国的100个城市为例”, 《城市问题》, 第 1 期, 第 53-60 页。 |

| [] |

徐佳、崔静波, 2020, “低碳城市和企业绿色技术创新”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 178-196 页。 |

| [] |

许宪春、张美慧, 2020, “中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 23-41 页。 |

| [] |

许宪春、任雪、常子豪, 2019, “大数据与绿色发展”, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 5-22 页。 |

| [] |

许可、张亚峰, 2021, “绿色科技创新能带来绿水青山吗?”, 《中国人口·资源与环境》, 第 5 期, 第 141-151 页。 |

| [] |

杨慧梅、江璐, 2021, “数字经济、空间效应与全要素生产率”, 《统计研究》, 第 4 期, 第 3-15 页。 |

| [] |

易行健、周利, 2018, “数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 47-67 页。 |

| [] |

余文涛、吴士炜, 2020, “互联网平台经济与正在缓解的市场扭曲”, 《财贸经济》, 第 5 期, 第 146-160 页。 |

| [] |

原毅军、谢荣辉, 2015, “产业集聚、技术创新与环境污染的内在联系”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1340-1347 页。 |

| [] |

赵滨元, 2021, “数字经济对区域创新绩效及其空间溢出效应的影响”, 《科技进步与对策》, 第 14 期, 第 37-44 页。 |

| [] |

赵璟、李颖、党兴华, 2019, “中国经济增长对环境污染的影响——基于三类污染物的省域数据空间面板分析”, 《城市问题》, 第 8 期, 第 13-23 页。 |

| [] |

赵涛、张智、梁上坤, 2020, “数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 65-76 页。 |

| [] |

张森、温军、刘红, 2020, “数字经济创新探究: 一个综合视角”, 《经济学家》, 第 2 期, 第 80-87 页。 |

| [] |

张腾、蒋伏心、韦朕韬, 2021, “数字经济能否成为促进我国经济高质量发展的新动能?”, 《经济问题探索》, 第 1 期, 第 25-39 页。 |

| [] |

张万里、宣旸, 2020, “产业智能化对产业结构升级的空间溢出效应——劳动力结构和收入分配不平等的调节作用”, 《经济管理》, 第 10 期, 第 77-101 页。 |

| [] |

张焱, 2021, “数字经济、溢出效应与全要素生产率提升”, 《贵州社会科学》, 第 3 期, 第 139-145 页。 |

| [] |

张宇、蒋殿春, 2013, “FDI、环境监管与工业大气污染——基于产业结构与技术进步分解指标的实证检验”, 《国际贸易问题》, 第 7 期, 第 102-118 页。 |

| [] |

张永恒、王家庭, 2020, “数字经济发展是否降低了中国要素错配水平?”, 《统计与信息论坛》, 第 9 期, 第 62-71 页。 |

| [] |

Bartik, T. J., 2009, "How Do the Effects of Local Growth on Employment Rates Vary with Initial Labor Market Conditions?", Upjohn Institute Working Paper, No. 09-148.

|

| [] |

Elhorst J. P., 2014, "Matlab Software for Spatial Panels". International Regional Science Review, 37(3), 389–405.

|

| [] |

Fritz M.S., MacKinnon D.P., 2007, "Required Sample Size to Detect the Mediated Effect". Psychological Science, 18(3), 233–239.

|

| [] |

Grossman G. M., Krueger A. B., 1995, "Economic Growth and the Environment". The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353–377.

|

| [] |

Hampton S. E., Strasser C. A., Tewksbury J. J., Gram W. K., Budden A. E., Batcheller A. L., Duke C. S., Porter J. H., 2013, "Big Data and the Future of Ecology". Frontiers in Ecology and the Environment, 11(3), 156–162.

|

| [] |

Jacobson L. S., Lalonde R. J., Sullivan D., 1993, "Earnings Losses of Displaced Workers". American Economic Review, 83(4), 685–709.

|

| [] |

Jalil A., Feridun M., 2011, "The Impact of Growth Energy and Financial Development on the Environment in China: A Cointegration Analysis". Energy Economics, 33(2), 284–291.

|

| [] |

Janicke M., Binder M., Monch H., 1997, "Dirty Industries: Patterns of Change in Industrial Countries". Environmental & Resource Economics, 9(4), 467–491.

|

| [] |

Johnson J. S., Friend S. B., Lee H. S., 2017, "Big Data Facilitation Utilization. and Monetization: Exploring the 3Vs in a New Product Development Process". Journal of Product Innovation Management, 34(5), 640–658.

|

| [] |

Moyer J. D., Hughes B. B., 2012, "ICTs: Do They Contribute to Increased Carbon Emissions?". Technological Forecasting & Social Change, 79(5), 919–931.

|

| [] |

OECD, 2014, "Measuring the Digital Economy: A New Perspective", Paris: OECD Publishing.

|

| [] |

Pace R. K., Lesage J. P., 2009, "A Sampling Approach to Estimate the Log Determinant Used in Spatial Likelihood Problems". Journal of Geographical Systems, 11(3), 209–225.

|

| [] |

Shin D. H., Choi M. J., 2015, "Ecological Views of Big Data: Perspectives and Issues". Telematics & Informatics, 32(2), 311–320.

|

| [] |

Tone K., 2002, "A Slacks-based Measure of Super-efficiency in Data Envelopment Analysis". European Journal of Operational Research, 143(1), 32–41.

|

| [] |

Yang J., Li X. M., Huang S. J., 2020, "Impacts on Environmental Quality and Required Environmental Regulation Adjustments: A Perspective of Directed Technical Change Driven by Big Data". Journal of Cleaner Production, 275(1), 124–126.

|

| [] |

Yilmaz S., Haynes K. E., Dinc M., 2010, "Geographic and Network Neighbors: Spillover Effects of Telecommunications Infrastructure". Journal of Regional Science, 42(2), 339–360.

|