党的十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。在新一轮科技革命背景下,全球创新活动已进入爆发期,新技术、新材料等方向取得多点突破,不断重塑国际分工和世界竞争格局。与此同时,各国都致力于寻找新动能,力图通过创新驱动经济扩张,以便在全球分工体系中占据有利位置。对中国而言,依靠廉价劳动力等传统生产要素促进经济增长的方式已步入瓶颈期,亟待发掘内生比较优势,坚持创新引领发展,形成以信息技术为核心、数字经济为依托的新经济发展格局(任保平,2021)。

伴随数字经济快速发展,“互联网+”逐渐成为引导经济转型升级和持续增长的新源泉,企业的研发、生产、运营和销售等经济活动越来越依赖于互联网。以互联网为代表的数字经济强势崛起,在国民经济中的地位不断攀升。2020年7月,中国信息通讯研究院发布的《2020数字经济白皮书》指出2019年中国数字经济增加值规模达到35.8万亿,占GDP比重高达36.2%,名义增长15.6%,高于同期GDP名义增速约7.85个百分点。互联网不但打通了虚拟与实体空间,而且打破了时空间约束,广泛联通全球化视域内的各种创新资源(李海舰等,2014),成为影响企业创新绩效的重要因素之一。互联网能够有效降低企业内外部信息沟通成本,将企业内部的业务流程同外部商务活动结合的更加紧密,提高组织协调和生产活动效率,激发其创新意愿。“任意对象和信息的数字化”、“任意信息的普遍连接”和“海量信息的存储及计算”正在成为互联网时代一般性生产技术条件。另外,依托互联网,消费者以提供产品需求、知识技术等形式成为生产网络分包者。阿里研究院(2015)则进一步指出信息基础设施水平提升,能够显著提高投入要素利用效率,且多方面数据显示互联网基础设施已然是我国技术进步的三大动力源泉之一。

根据世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数报告》显示,中国人均专利申请量世界第一,但全球创新指数排名位列第14位,与欧美等发达国家仍存在一定差距。创新整体实力相对落后,具体表现为高质量技术创新相对较少,而中国创新实践中凸显出的“强数量、弱质量”表征引发了这样的思考:伴随企业价值创造活动的互联网化,互联网发展与创新绩效,即创新质量和创新数量间的关系是怎样的。探讨中国互联网发展是否提升了创新绩效,具有重要的理论价值和现实意义。在新一轮科技革命和产业革命历史交汇期,本文再次强调了创新绩效尤其是创新质量的重要性,以及从创新绩效观对中国互联网发展创新效应进行科学验证的必要性,客观上提出“依托互联网赋能高质量创新”的新理念。余文安排如下:第二部分是文献评述,第三部分是互联网发展提高创新绩效的三维理论框架与研究假说,第四部分是模型设定和描述性统计分析,第五部分和第六部分分别是实证结果分析及内生性检验,最后是研究结论、启示及局限。

二、文献评述经济学家将熊比特创新概括为5种形式,即产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新。由此可以推断,创新受多重因素影响,国内外学者关于互联网发展对创新绩效的作用大体可以分为以下四种观点:

第一,“基础设施论”。该论断将互联网界定为基础设施,认为其作为企业或个人等微观经济主体的社会资本(严樑成,2012),通过嵌入信息通讯技术强化了组织部门间的紧密联系,提高了企业内外部管理水平,促进了知识的交流与扩散(Bygstad and Aanby, 2010),进而诱发创新。为此,部分学者研究了电信网络、信息技术基础设施投资等对私人部门研发、企业创新活动的影响(蔡晓慧、茹玉骢,2016)。另外,互联网作为基础设施,代表了信息化应用程度。林毅夫、董先安(2003)指出信息化可以通过IT资本深化和IT生产部门内部生产率提升两条路径,驱动企业或产业生产升级,提高技术进步水平和生产率。

第二,“成本收益论”。该观点强调互联网改变了企业创新资源的组合方式及连接方式,降低了企业创新过程中的交易与契约成本、代理和治理成本,从而提高了企业创新绩效(王金杰等,2018),使得创新收益大于创新成本。Goldfarb and Tucker(2019)认为互联网等数字技术能够显著降低企业创新活动中的搜寻成本、复制成本、运输成本、追踪成本和验证成本。Brynjolfsson and Saunders(2010)同样指出互联网信息技术极大将低了通信和复制成本,进一步缩减了研发及生产制造成本,提高了企业新产品研发创新的意愿。总之,在企业创新过程中,通过深度、广泛地使用互联网等通用技术,可以以较低的成本实现显性知识和信息的快速渗透(Bloom et al., 2014),有效减少研发人员间的经验交流时间与团队间的协作成本(Forman and Zeebroeck, 2012),加速学习效应的形成、释放与人力资本的积累,实现企业现有创新资源的利用能力纵向和横向拓展,大幅缩减企业间技术创新协作的时间、搜寻及交易成本(黄群慧等,2019)。另外,互联网电子商务能够减少中间环节,促进供需精准匹配,降低企业经营与交易成本(施炳展,2016)和信息沟通成本(李兵、李柔,2017),保证企业盈利的同时减轻企业创新活动投入,形成创新红利。

第三,“资源配置优化论”。该论点认为随着产品复杂化、外部竞争环境动态变化,传统企业仅仅依靠内部持续的资金注入和高强度技术研发获取竞争优势,已经不能满足企业的创新需求,需要打破组织边界,从内部、外部甚至全球范围内寻找、挖掘和整合创新资源。要达到以上目标,企业需要依托互联网开放性衍生的强大信息共享功能和互联网思维(李海舰等,2014),提升企业与不同供应链环节、不同创新主体之间的信息、想法、技术共享意愿和能力,提高信任水平(王伟同、周佳音,2019),累积和丰富创新源泉,缩减创新认知差异(王金杰等,2018)。特别是在“互联网+”的时代情境下,研发部门的互联网化使得企业可以集聚内外部创新资源和公共群体的知识与经验,将原先企业内部或一对一设计的技术授权范式,转变为变式设计与群体智能设计相融合的设计模式(Zhang et al., 2017)。伴随技术授权模式的改变,企业研发互联网化对创新的促进效应突出表现为“创新互补”的工作原理,即互联网应用深度和宽度的延展进一步激发了同一产业或不同产业企业内、企业间的创新活动。另外,互联网的强大信息搜索功能,使得产品供求信息变得更加透明,倒逼企业淘汰低竞争力旧产品,增加高竞争力新产品,加速了资源在企业内、产品间的重置(Mayer et al., 2014)。简而概之,互联网改变和优化了企业创新要素投入的生产组织方式,驱动企业持续创新。

第四,“直接效应论”。此观点强调互联网发展推动了互联网与实体经济的深度融合,具有更强的报酬递增效应,塑造了企业更强的创新能力(杨德明、刘泳文,2018),促使企业由知识使用者向知识创造者转型(李传超、杨蕙馨,2020)。郭家堂、骆品亮(2016)采用2002-2014年中国省级面板数据实证分析表明,互联网对中国技术进步具有显著促进作用,从而能够促进全要素生产率效率(尤其是技术推动型全要素生产率)的增长。Bertschek et al.(2006)同样认为宽带互联网对企业的创新活动具有积极的显著影响。Branstetter et al.(2018)指出传统制造业企业借助软件应用可以大幅提高其创新能力。

尽管已有研究为互联网发展影响创新绩效提供了一定的理论和经验支撑,但多数研究仅仅将互联网作为工具或载体来测算或验证其对企业创新研发投入的挤入效应,未就互联网“连通性”的这一本质特征(江小涓,2017)展开深入研究,这可能对互联网影响创新绩效的估计造成偏误,更难以清晰揭示互联网发展影响创新的内在机制,致使对二者关系的研究缺乏相对完善的理论分析框架。另外,无论从学理上还是微观证据上,对于创新活动而言,研发投入与成本仅仅是投入过程,在测度创新绩效时,创新产出更具有代表性和说服力。其中,专利质量和数量相较于研发投入而言,可以更加直观地体现创新绩效水平,因此有必要从互联网“连通性”本质特征出发,构建其影响创新绩效,即创新质量和创新数量的理论框架,为“依托互联网赋能高质量创新”提供理论和数据支撑,弥补已有研究的不足。

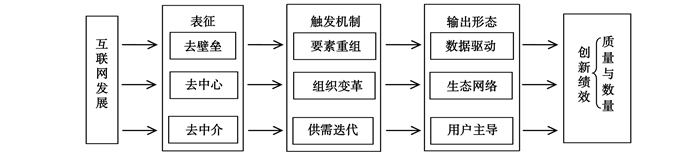

三、理论框架与研究假说互联网具备连通性典型特征,这一本质特征能方便、快捷地连接经济社会的各个主体,重新集聚与整合各种资源(江小涓,2017),重塑经济主体内外部环境,构筑多元、分布式的开放创新体系,形成一个打破时空限制的价值创造网络。具体而言,互联网的连通性表现为去壁垒、去中心、去中介,从要素、组织、生产范式三个维度分别通过要素重组、组织变革和供需迭代提高了创新绩效① (如图 1所示)。多重维度的交叠与刺激累积到一定程度后必然会引起创新绩效的量变和质变(下文采用创新数量和创新质量代称)。

|

图 1 互联网发展提高创新绩效的三维理论框架 |

① 之所以从去壁垒等三个维度考察互联网的连通性主要是基于以下考虑:在价值创造网络中,企业与消费者既是网络节点,又是创新主体,彼此间连通的强弱集中表现为受时空等壁垒、“中心-外围”角色、第三方零售商等中介三方面的制约,其中壁垒属于节点能否顺畅连通的前提性条件,而角色和中介进一步影响连接的有效性与成本,因此三者似乎可以放进一个框架下予以讨论。互联网嵌入价值创造网络化,正是从以上三个维度强化了网络节点间的连通性。为了进一步廓清互联网连通性如何从以上三个维度影响创新绩效,本文进行了逻辑推演,网络节点间壁垒的弱化促进了要素的流动与重组,去中心引发了组织变革(如海尔的“人单合一”),去中介引致供需快速迭代以满足消费者个性化需求,进一步往下推导,在互联网情境下,要素重组、组织变革和供需迭代又分别出现了如图 1所示的三种表征。当然,我们不否认去壁垒在某种程度上也会引起组织变革,就像中介模型中的中介变量间存在关联一样。我们的处理原则是先将问题简化,确保逻辑推导无误,能够解释互联网如何影响创新绩效即可。至于诸如去壁垒既可影响要素配置又能影响组织变革此类问题,会在后期的扩展性研究工作中予以阐明。

(一) 要素维:数据驱动式要素重组互联网发展越是深入,应用越是广泛,经济社会数据化程度越高,连通性越好,能够弱化企业和产业间各种壁垒,使得知识、人才、资金等创新资源在企业间得以重新组合、优化配置,有利于企业创新质量和创新数量的双向提升。其中,数据成为创新的关键性生产要素,且数据驱动创新成为其典型输出形态。具体体现在以下两点:1.供给侧数据引致生产流程等方面的创新。在互联网环境下,企业运用大数据、云计算等新一代互联网衍生技术,嵌入企业的研发、加工组装、销售等各个环节,产生海量产品运行数据,可实现对生产链所有投入品的生产特征数据的采集、分析、处理,并通过挖掘各生产环节的交互数据,实现精确预测及前瞻性研发,有针对性地做出创新改进。数据作为虚拟资源具有可积累、可转换、标准化和模式化的典型特征,有助于提升企业研发能力和动态营销能力(Troilo et al., 2017;吴义爽等,2016),降低创新成本,提高企业创新质量和创新数量。2.需求侧数据诱发产品、管理等方面的创新。在互联网情境下,Ghasemaghaei et al.(2017)指出数据驱动的产品研发创新有助于企业即时调整创新的方向、结构、流程和策略等,迅速形成商业洞察以适应环境高度变化的要求。企业利用用户的海量行为数据来获取丰富全面和动态变化的需求信息,以此提高对市场趋势判断的准确性(肖静华等,2020),便于企业决策分析,从而更有针对性地改进日常的管理经营,推动其持续创新(杨德明、刘泳文,2018)。综上所述,互联网发展实现了各类市场主体间互联互通,甚至可以在全球范围内配置创新资源,聚合创新人才、资金等要素,同时企业利用供需两侧数据有效提高创新质量和创新数量。基于以上分析,本文提出研究假说1:

研究假说1:互联网发展通过创新要素重组与优化配置,借助数据驱动提高了企业创新绩效,即有助于创新质量和创新数量的双向提升。

(二) 组织维:创新生态网络式组织变革互联网改变了组织的信息结构和资源属性, 形成了互联化价值、开放性创新和平台化生态等多元形态(Magnusson et al., 2016), 并在此基础上衍生出小团队的灵活创新及小团队与大平台间的协同创新等新模式(肖静华等,2020),有助于调动经济主体参与创新活动的积极性,促进创新质量和创新数量的双向提升。早在2008年,Biedenbach and Söderholm指出互联网的兴起引发了一系列针对组织变革的探讨, 包括虚拟组织、网络组织和平台组织等组织类型, 提高了企业在技术开发、客户交付及与合作伙伴协同等方面的适应能力。伴随开源软件、网络平台、虚拟社区等互联网衍生应用的不断涌现,企业组织方式由实体企业转化为虚拟企业,催生出平台经济、共享经济、众包众创等新的资源配置方式,促使企业由传统基于竞争思维分配价值的链式思维走向基于竞合思维创造价值的网络思维(王琴,2011),导致生产呈现出网络化的趋势。虚拟企业以梅特卡夫规律成为全球的技术纽带、资产纽带和契约纽带(李海舰等,2014),通过隐合同等形式与任一外部机构或个人交易,不再受时空、虚实和组织边界限制,形成了开放、协同、合作的“大平台+小前端”创新生态网络。它以互联网为支撑,模糊和拓宽了企业研发边界,使得消费者、供应商、科研院所甚至竞争对手都可以通过不完全契约的形式,将散乱的、碎片化的创新意见汇聚到企业内部,与企业内部研发人员进行创新意见的互动、组合,降低了企业研发投资的风险性,激发了企业研发活动的意愿,提高了内部科研人员的创新效率,增加了投资收益。概而言之,创新生态网络利用外部网络效应,通过网络成员间核心能力的互补共同创造和传递价值(Mclntyre and Srinivasan, 2017),实现了内外知识、技术的交互流动,推动了企业、用户、外部创意主体(科研机构、大学等)和中间服务组织等经济主体间的协同创新,促进企业创新向开放式转变,丰富了创意来源、增加了创新机会、重塑或提升了微观经济主体创新能力,成为新时代创新的新载体,有利于全面提高创新质量及数量。基于以上分析,本文提出研究假说2:

研究假说2:互联网发展通过组织变革,借助创新生态网络提高了企业创新绩效,即有助于创新质量和创新数量的双向提升。

(三) 生产范式维:用户主导式供需迭代由于复杂、易变、随机和模糊为特征的用户需求加剧了产品创新的不确定性,企业需要根据用户个性化需求定义产品特征、重组企业资源进行可靠的供应链流程设计,制定满足顾客产品需求方案(Salvador et al., 2009),同时依据用户需求的偏好差异和动态变化予以实时调整,不断进行迭代式创新以持续适应用户的新需求,有利于创新质量和创新数量双向提升。基于用户体验迭代式创新活动可以有效修正企业的行为偏差,规避企业创新过程中的路径依赖问题,使得以用户为中心的创新范式成为学界关注的新重点(Baldwin and Hippel, 2009)。用户与企业的关系不仅包括通过价格连接的单纯交易关系,而且包括以建立信息交换为内容的长期合作关系。用户根据自身需求对产品的研发创新提供创意和专业意见,或使用反馈等方式,帮助企业改进现有产品和创造新产品。Füller et al.(2004)认为顾客通过虚拟社区可以分别在确认需求及产生创意阶段、概念化和设计阶段、测试和上市阶段,提出新产品创意、改进设计的建议及反馈意见,参与产品开发。伴随用户在创新中的参与度和主动性不断增强,他对创新的控制程度也不断提高。姚山季等(2015)指出用户对研发活动的参与度是提高企业研发绩效的核心要素。在用户主导创新模式下,用户是创新过程中的决策者和支持者,其他创新主体具体执行和实施创新过程,并对用户需求负责(苏楠、吴贵生,2011)。当用户占据主导地位时,企业在功能体验、用户规模等方面会根据用户实际的使用习惯进行大量的微创新改进。例如,腾讯为避免用户在大众场合“被广播”的尴尬情况,能够在会议、地铁等不方便接受扬声器广播的场合进行接听,将距离感应器没有发生感应时,语音对讲功能默认为扬声器播放,而只要把手机贴近耳朵,感应器就马上自动调整为听筒模式。这种细节性的改善保证了腾讯微信能够敏捷地吸附、集纳市场上出现的几乎所有大大小小的相关技术和模式,并在自身平台上反复予以“整合”与“迭代”,从而迅速地超越同类产品。基于以上分析,本文提出研究假说3:

研究假说3:互联网发展促使企业根据供需迭代,采用用户主导生产范式提高了其创新绩效,即有助于创新质量和创新数量的双向提升。

本文认为互联网发展带动的要素重组、组织变革和供需迭代能够影响企业创新绩效,有利于全面提高创新质量和创新数量。接下来,依据上述互联网影响创新绩效的三维理论框架,构建合适计量模型,对二者相关关系及机制进行实证检验。

四、模型构建与描述性统计 (一) 模型构建为检验中国互联网发展对创新绩效的影响,本文从创新数量和创新质量的双重视角设定如下面板个体效应计量模型进行实证检验。如果核心解释变量一次项参数不显著,则利用Ramsey's RESET检验和经济理论验证相结合方法,引入二次项进行进一步验证。

| $ IN{N_{it}} = {\varphi _0} + {\varphi _1}IN{T_{it}} + {\varphi _2}{X_{it}} + {\mu _i} + {b_t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,INNit为被解释变量,表示省份i在第t年的创新绩效;INTit为核心解释变量,表示省份i在第t年的互联网发展状况;Xit为控制变量,包含了独立于互联网发展对创新绩效产生影响的若干变量。φi(i=0, 1, 2)为待估参数。μi表示不可观测的地区变量的个体固定效应;bt为不可观测的时间变量固定效应,εit为随机扰动项。

(二) 指标选取与变量定义1.被解释变量

被解释变量创新绩效分为创新质量(Inqul)和创新数量(Innum)。部分学者采用专利引用次数(Aldieri,2014)衡量创新质量。考虑到数据可获得性,本文借鉴张古鹏等(2011)的研究,采用规模以上工业企业有效发明专利数占规模以上工业企业专利申请数的比重代表创新质量。创新数量应涵盖企业的所有创新成果,为此借鉴Griliches (1990)的研究方法,采用新产品销售收入代表创新数量。

2.核心解释变量

互联网发展水平(Intpe)。已有研究通常采用单一指标或综合指标衡量互联网发展水平。常用的单一指标包括互联网普及率(汪东芳等,2019)、网站或网民(郭家堂等,2017)。韩先锋等(2014)、黄群慧等(2019)则从不同视角构建了综合指标体系衡量互联网发展水平。由于互联网已渗透到创新活动的多个方面,本文在已有研究基础上,结合《中国统计年鉴》公布的互联网主要指标发展情况数据,构建以下指标体系(如表 1所示),同时为了避免主观偏差,利用熵值法确定不同指标权重,计算综合指标用于衡量互联网发展水平。

| 表 1 互联网发展水平评价的指标体系 |

3.调节变量

(1) 数据驱动(E-trar)。在互联网情境下,无论是需求侧数据还是供给侧数据,主要通过互联网双边用户的交易活动产生,因此本文采用有电子商务交易活动的企业数比重表征数据驱动。(2)生态网络(Websize)。在互联网场景下,根据生态网络的组织特征,网络节点的多少一定程度上反应生态网络状况,因此本文采用企业拥有网站数表示组织变革下的生态网络。(3)用户主导(E-coms)。在产品市场上供需迭代通常表现为产品交易量。另外,考虑到指标选取的准确性、有效性和可得性,在互联网条件下,用户主导价值创造活动需要通过电商平台完成,因此本文选取电子商务销售额代表用户主导的创新活动。

4.控制变量

(1) 研发投入(R&D)。借鉴王金杰等(2018)的研究,采用企业研发技术人员数量作为衡量企业创新要素的投入指标。(2)所有制(Owner)。借鉴陈维涛等(2019)、沈国兵等(2020)相关研究,采用区域国有企业固定资产投资比重与国有企业就业人数比重的算术平均值来表示。(3)技术市场活跃程度(Temarket)。借鉴聂名华等(2019)相关研究,采用技术市场成交额表示。(4)企业规模(Scale)。由于企业规模的异质性会显著影响其创新意愿,因此借鉴沈国兵等(2020)的相关研究,采用行业内企业人均从业人员数量(人/个)表示企业规模。

(三) 数据来源与统计分析考虑到研究数据的权威性、完整性和可得性,本文样本数据为2011年-2016年我国境内30省份(自治区或直辖市)的调查数据。样本数据区间为2011年-2016年的原因主要基于以下两点考虑:一是从数据来源看,衡量互联网发展水平的三级指标数据共同时间区段为2011-2016年;二是我国互联网发展大约始于20世纪90年代,经过近20年快速发展,已达到较高、相对成熟水平。所选样本区间能够较好反应研究问题。由于西藏的数据缺失较多,且对论文研究问题不具有代表性,故予以剔除。样本数据主要来源于国家统计局或各省、自治区、直辖市的统计年鉴。非国有企业就业人数来源于《中国劳动统计年鉴》。各变量的描述性统计结果如表 2所示。

| 表 2 变量相关统计指标 |

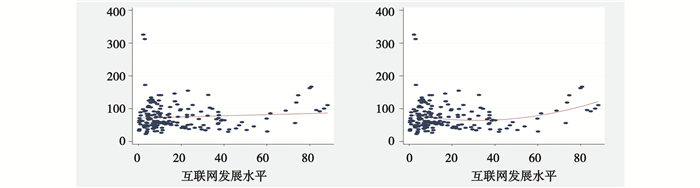

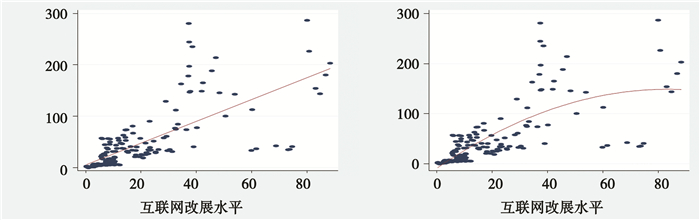

基于以上统计数据,本文利用stata12绘制了互联网发展与创新质量、创新数量的线性及非线性拟合图(分别如图 2、图 3所示),对彼此间相关关系予以初步判断。从图 2看,互联网发展与创新质量存在一定程度正相关关系的线性和U型非线性。无论是线性还是非线性图,在样本时限6年内边际变动幅度较为平缓。结合图 3可知,互联网发展与创新数量间存在一定程度的线性和倒U型非线性关系。为了更好把握彼此关系,需要在控制其他变量的条件下进行回归分析,以便准确把握变量间相关关系及参数大小。

|

图 2 互联网发展与创新质量的线性和非线性拟合图 |

|

图 3 互联网发展与创新数量的线性和非线性拟合图 |

为准确揭示互联网发展与创新质量、创新数量间的相关关系,本文采用控制个体固定效应和逐步回归方法对不同模型参数进行估计。具体结果如表 3所示。首先,对互联网发展与创新质量间关系进行回归分析。如模型1所示,若控制地区固定效应、未控制时间固定效应,互联网发展正向促进了创新质量提升,但在统计上不显著。可决系数R2为0.007, 说明解释变量对被解释变量的解释力度很差。为了进一步考察不随个体变动但随时间变动的遗漏变量问题,对时间变量进行固定,如模型2所示,互联网发展抑制了创新质量提升,但在统计上不显著。该结论与本文研究假设相悖。将控制变量加入模型,进一步检验二者关系。从单向固定效应模型3看,互联网发展与创新质量间仍存在负向线性关系,但在统计上仍不显著。从双向固定效应模型4看,互联网发展和创新质量间仍然存在负相关关系,且在统计上不显著。其次,采用相同的检验步骤和回归模型,详细测度互联网发展与创新数量间关系。如模型5所示,互联网发展抑制了创新数量提高,但在统计上不显著。该结论同样与本文研究假设不符。为了进一步考察不随个体变动但随时间而变动的遗漏变量问题,对时间固定效应进行控制,如模型6所示,互联网发展抑制了创新数量提升,且在10%水平上十分显著。将控制变量加入模型,进一步检验二者间关系。从单向固定效应模型7看,互联网发展与创新数量间仍存在负向线性关系,但统计上不显著。从双向固定效应模型8看,互联网发展和创新数量间存在负相关线性关系。

| 表 3 互联网发展影响创新质量及数量的线性模型回归结果 |

最后,对比分析模型(1)-(8)回归结果,容易得出以下四点结论:一是,在控制地区固定效应、未控制时间固定效应且不加入控制变量条件下,互联网发展与创新质量、创新数量间分别表现为正相关和负相关线性关系,但在统计上不显著。二是,若采用地区和时间双向固定模型,回归结果显示互联网发展和创新质量、创新数量间均存在负相关线性关系,与研究假设不符。可能的原因是存在不随个体变动但随时间变动的遗漏变量问题。也有可能是变量间存在非线性关系。三是,在加入控制变量的单向地区固定效应模型中,互联网发展对创新质量和创新数量的影响均表现为负向,但在统计上不显著。四是,将控制变量加入地区和时间的双向固定模型后,互联网发展对创新质量和创新数量的影响仍表现为负相关关系,且在统计上都不显著。相较于未加入控制变量的双向固定回归模型,互联网发展对创新质量和创新数量的影响具有一致性,与本文研究假设相悖。可能的原因是互联网发展与创新数量间存在非线性关系。

通过以上模型参数估计结果对比分析兼可能的原因探讨,有必要对互联网发展和创新质量、创新数量的非线性关系予以进一步验证。另外,RESET检验结果显示互联网发展与创新质量、创新数量间的确存在非线性关系,因此在原线性模型基础上引入二次项,具体回归结果如表 4所示。

| 表 4 互联网发展影响创新质量及数量的非线性模型回归结果 |

首先,对互联网发展与创新质量间非线性关系进行进一步分析。模型9显示,若只控制地区效应且不加入控制变量,互联网发展与创新质量在5%显著水平下存在显著倒U型非线性关系,拐点为48.96。可决系数R2为0.049,说明拟合程度较差。在模型9基础上进一步控制时间后,互联网发展与创新质量间关系转变为U型,但在统计上不显著且拐点变大(如模型9a所示)。在模型9基础上加入控制变量,互联网发展与创新质量间仍存在显著U型非线性关系,拐点为54.84,且在10%显著水平下十分显著(如模型10所示)。研发人员投入和所有制对创新质量的影响在统计上不显著。技术市场活跃度在1%显著水平下正向促进了创新质量提升。在1%显著水平下,企业规模越小越有利于提高创新质量。同样在双向固定模型9a基础上增加控制变量,互联网发展与创新质量间U型非线性关系不变,显著度不变,但拐点值变小(如模型10a所示)。其次,对互联网发展与创新数量间非线性关系进行进一步分析。模型11显示,在1%水平下互联网发展与创新数量间存在显著倒U型非线性关系,拐点为39.53。在模型11基础上进一步控制年度时间变量后,互联网发展与创新数量间倒U型关系依然成立,但拐点值变小,显著度降低(如模型11a所示)。在模型11基础上加入控制变量后,互联网发展与创新数量间仍存在显著倒U型非线性关系,拐点为37.65,且在1%水平下十分显著(如模型12所示)。在1%显著水平下,研发人员投入和技术市场活跃度均正向促进了创新数量提升。所有制在正向促进了创新数量提高,说明国有企业占比越高,越能够促进创新数量,但在统计上不显著。企业规模越小越有利于提高创新数量,但统计上也不显著。同样在双向固定模型11a基础上增加了研发人员投入等控制变量,互联网发展与创新数量间倒U型非线性关系及显著度不变,但拐点值变小(如模型12a所示)。

最后,对比分析模型(9)-(12a)回归结果,容易得出以下几点结论:第一,互联网发展和创新质量间主要表现为U型关系,而互联网发展与创新数量间则表现为倒U型关系。之所以呈U型或倒U型关系,可能的原因主要有以下三点:一是互联网发展对创新质量的促进作用存在滞后;二是互联网的网络效应存在一定门槛;三是相对于创新数量,创新质量的提升周期更长。第二,分别对比分析模型(9)和模型(10)、模型(11)和模型(12),加入控制变量后,互联网发展对创新质量、创新数量的拐点值,前者变大,后者变小。对比分析模型(9a)和模型(10a)、模型(11a)和模型(12a),加入控制变量后,互联网发展对创新质量、创新数量的拐点值,前者变小,后者变大。对创新数量而言,双向固定模型的拐点值均小于单向固定模型的拐点值。第三,分别对比分析未加入控制变量的模型(9)和模型(11)、加入控制变量的模型(10)和模型(12),互联网发展影响创新质量的拐点值均大于其促进创新数量的拐点值,且考虑到不随个体变动但随时间而变动的遗漏变量问题,在四个模型基础上对时间固定效应进行控制后,互联网发展影响创新质量的拐点值亦均大于其促进创新数量的拐点值。可能的原因是创新质量提升周期较长,通过溢出效应影响创新数量,但溢出效应的门槛值较高。

(二) 分区域层面互联网发展对创新质量及数量的回归分析由于中国行政区域范围广,尤其是不同区域①互联网发展水平、研发投入、技术市场发育程度、政府宏观调控力度等多个方面存在较大差异,因此,以上全国层面关于互联网发展和创新绩效关系的实证检验容易忽视区域异质性问题,可能导致回归结果不稳健,无法就区域层面提出有效的应对策略,容易产生“理论与实际不符,对策无法落地”的伪命题。另外,考虑到模型加入控制变量,能够更为准确揭示核心解释变量和被解释变量间相关关系,所以我们将重点关注含有控制变量的固定效应模型的回归结果。基于以上考虑,接下来本文将从东、中、西区域层面,分别细致考察互联网发展对创新质量、创新数量的影响。

① 根据《中国统计年鉴》行政区域划分,东部地区包括辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、云南、广西、贵州。

1.东部地区互联网发展对创新质量及数量的回归分析

从东部地区11省份(含直辖市)回归结果看(如表 5所示),互联网发展与创新质量、创新数量间分别存在U型关系、倒U型关系,与全国层面实证结果相符,且前者单向固定效应拐点值大于双向固定效应拐点值,后者则相反。具体分析如下:

| 表 5 东部地区互联网发展影响创新质量及数量的非线性模型回归结果 |

第一,在单向地区固定效应模型中(如1e所示),互联网发展与创新质量存在U型关系,且在1%水平下显著,拐点值为46.13。在1%显著水平,企业规模越小,越有利于提高创新质量,而其他控制变量在统计上不显著。从样本数据看,2016年辽宁省(16.82)、河北省(23.12)、天津(6.02)、山东(34.4)、江苏(37.27)、上海(23.03)、福建(39.01)、海南(2.16)的互联网发展水平位于拐点左侧,因此,未来8省份可能需要进一步提高互联网发展水平,利用各种优惠政策激发中小企业创新活力等措施,跨越拐点值,进入创新质量上升区间。北京(74.66)、浙江(47.02)、广东省(80.01)的互联网发展水平都位于拐点右侧,因此,未来3省份可能需要通过健全技术市场交易保障制度等措施持续提升创新质量。第二,在双向固定效应模型中(如2e所示),互联网发展与创新质量亦表现为U型关系,且在统计上不显著,拐点值为42.18。所有控制变量对创新质量的影响在统计上都不显著。从样本数据看,2016年9省份的互联网发展水平位置分布状况与模型1e相同,因此未来政策发力点可能一致。第三,在单向地区固定效应模型中(如3e所示),互联网发展与创新数量存在倒U型关系,且在5%水平下显著,拐点值为39.93。从控制变量看,研发人员投入越多,技术交易市场越活跃,越有利于提高创新数量。相较于单向固定效应模型,双向固定效应模型回归结果显示(如4e所示),互联网发展与创新数量间的倒U型关系显著度提升,拐点值变大。研发人员投入对创新数量的正向作用仍十分显著,但技术交易市场活跃度对创新质量的影响在统计上变得不显著。企业规模越大越有利于提高创新数量。结合样本数据看,11省份互联网发展水平位置分布与模型1e、模型2e的基本一致,因此未来企业和政府行为策略选择方向与前述模型结论在一定程度上可能十分相似。

2.中部地区互联网发展对创新数量及质量的回归分析

根据模型(1m)-(4m)回归结果显示(如表 6所示),中部地区8省份互联网发展与创新质量间表现为U型关系,而互联网发展和创新数量间则存在倒U型关系,也与全国层面实证结果相符,但在统计上不显著,且前者单向固定效应拐点值均小于双向固定效应拐点值,而后者则相反。具体分析如下:

| 表 6 中部地区互联网发展影响创新质量及数量的非线性模型回归结果 |

第一,在单向地区固定效应模型中(如1m所示),互联网发展与创新质量存在U型关系,但在统计上不显著,拐点值为9.51。从样本数据看,2016年黑龙江省(48.1)、吉林省(50.9)、山西省(55.5)、河南省(43.4)、安徽省(44.3)、湖北省(51.4)、湖南省(44.4)、江西省(44.6)的互联网发展都位于拐点右侧,因此未来8省份可能需要通过鼓励中小企业发展等措施持续提升技术创新质量。第二,在双向固定效应模型中(如2m所示),互联网发展与创新质量亦表现为U型关系,且在统计上也不显著,拐点值为29。第三,无论是单向地区固定效应模型(如3m所示),还是双向固定效应模型(如4m所示), 互联网发展与创新数量间均表现为倒U型关系,但在统计上都不显著,且前者拐点值为105.01,大于后者拐点值36.9。

3.西部地区互联网发展对创新数量及质量的回归分析

根据模型(1w)-(4w)回归结果显示(如表 7所示),西部地区互联网发展与创新质量、创新数量二者均存在倒U型关系,但显著度存在差异,且单向固定效应拐点值均大于双向固定效应拐点值。具体分析如下:

| 表 7 西部地区互联网发展影响创新质量及数量的非线性模型回归结果 |

第一,在单向地区固定效应模型中(如1w所示),互联网发展与创新质量存在倒U型关系,但在统计上不显著,拐点值为32.29。第二,在双向固定效应模型中(如2w所示),互联网发展与创新质量亦表现为倒U型关系,但在统计上不显著,拐点值为59.44。第三,在单向地区固定效应模型中(如3w所示),互联网发展与创新数量存在倒U型关系,但在5%水平上显著,拐点值为29.42。从样本数据看,2016年广西省(10.43)、贵州省(4.83)、宁夏(0.47)、甘肃(3.32)、云南(7.58)、四川(25.18)、内蒙古自治区(4.33)、青海(0.78)、陕西(10.52)、新疆(4.47)、重庆(8.77)的互联网发展水平都位于拐点左侧,未来11省份可能需要通过提高互联网发展,激发大型企业创新活力等措施,跨越拐点值,进入创新质量的上升区间。相较于单向固定效应模型,双向固定效应模型回归结果显示(如4w所示),互联网发展与创新数量间的倒U型关系仍然显著,拐点值变小为27.31。结合样本数据和双向固定效应拐点值看,2016年11省份的互联网发展同样位于拐点左侧,未来政策发力点可能在于通过发挥影响创新数量提高的各种因素的正向作用,尽早迈过拐点值,向创新数量上升区间攀升。

对比分析三大区域互联网与创新绩效的关系容易发现:(1)互联网发展与创新质量间主要呈现出U型关系(西部地区除外)。可能是由于不同区域互联网发展水平及其控制变量存在较大差异导致。(2)不同区域互联网发展和创新数量间均存在倒U型关系。本文认为互联网发展与创新质量、数量间看似对立的U型、倒U型关系只是互联网发展和创新绩效非线性关系差异化体现,可借助临界点的位置不同给予一定程度地说明。以统计上均显著的东部地区为例,无论是单向固定效应模型还是双向固定效应模型,互联网与创新质量非线性拟合的拐点值(46.13、42.18)均大于其和创新数量非线性拟合的拐点值(39.93、40.59),说明互联网发展短期内容易引发创新数量的提升,长期内才能提高创新质量。

(三) 机制检验为了验证互联网发展通过数据驱动、生态网络、用户主导三种外在表征影响创新绩效,本文分别选取有电子商务交易活动的企业数比重(E-trar)、企业拥有网站数(Websize)、电子商务销售额(E-coms),与互联网发展水平构造交互项,通过估计交互项参数及是否通过T检验,对互联网发展与创新绩效间机制予以实证检验。具体回归结果如表 8所示。结合模型1j和模型4j看,有电子商务交易活动的企业数比重与互联网发展的交互项对创新质量的影响在统计上不显著,而对创新数量的影响系数在1%水平下十分显著,部分支持了假设1。从模型2j和模型5j看,企业拥有网站数与互联网发展的交互项对创新质量的影响在5%水平上十分显著,而对创新数量的影响系数在1%水平下十分显著,部分支持了假设2。对比分析模型3j和模型6j回归结果,电子商务销售额与互联网发展的交互项对创新质量的影响在统计上不显著,而对创新数量的影响系数在1%水平下十分显著,部分支持了假设3。

| 表 8 互联网发展影响创新绩效的机制回归结果 |

依据经济理论和计量模型检验细则,互联网发展创新质量及数量间可能存在一定的双向因果关系,容易产生内生性问题,导致参数估计不准确。为解决上述内生性问题,本文将互联网发展滞后一期作为核心解释变量的工具变量,并假设控制变量作为自身Ⅳ式工具变量,采用工具变量两阶段最小二乘法(2SLS) 对(9) -(12a)重新回归估计。如表 9所示,在全国层面,引入核心解释变量工具变量后,虽然核心解释变量绝对值和显著性水平有所变化,但系数符号均未改变,因此回归结果具有一定稳健性。基于以上分析可以判定,互联网发展水平越高,越有助于提高创新的质量及数量,且其与二者存在非线性关系。另外,加入工具变量后,分区域层面和机制检验回归结果同样具有一定稳健性。

| 表 9 内生性检验回归结果 |

互联网打通了虚拟与实体空间,打破了时空约束,形成了各种创新资源在全球视域内的广泛联通(李海舰等,2014),成为影响企业创新绩效的重要变量。本文在已有研究基础上,从互联网“连通性”本质特征出发,构建了一个互联网发展影响创新绩效的三维理论框架,同时采用省际面板数据,借助面板个体效应模型进行了实证分析,研究结论如下:

(1) 互联网通过去壁垒、去中心、去中介,从要素、组织、生产范式三个维度分别经由要素重组、组织变革和供需迭代促进了创新绩效,有助于创新质量和创新数量双向提升。具体体现在,在要素维度层面,数据成为创新的关键生产要素,且数据驱动创新成为其典型输出形态。在组织维层面,企业组织方式由实体企业转化为虚拟企业,催生出平台经济、共享经济、众包众创等新资源配置方式,形成了开放、协同、合作的“大平台+小前端”创新生态网络。在生产范式维层面,用户根据自身需求对产品的研发创新提供创意和专业意见,或使用反馈等方式,帮助企业改进现有产品或创造新产品。

(2) 在全国层面,互联网发展和创新质量间主要表现为U型关系,而互联网发展与创新数量间则表现为倒U型关系。在加入控制变量的单向和双向固定效应模型中,互联网发展与创新质量均在10%水平上存在显著U型关系,且拐点值分别为54.84、39.38;互联网发展与创新数量均在1%水平上存在显著倒U型关系,且拐点值分别为37.65、37.31。

(3) 在不同区域层面,互联网发展和创新质量间关系及拐点值具有异质性。东部地区互联网发展与创新质量、创新数量间分别存在U型关系、倒U型关系,与全国层面实证结果相符。在单向和双向固定效应模型中,互联网发展与创新质量均在1%水平下存在显著U型关系,且拐点值分别为46.13、42.18;互联网发展与创新数量分别在5%、1%水平上存在显著倒U型关系,且拐点值分别为39.93、40.59。中部地区互联网发展与创新质量间表现为U型关系,而互联网发展和创新数量间则存在倒U型关系,也与全国层面实证结果相符,但在统计上不显著。在单向和双向固定效应模型中,互联网发展与创新质量间拐点值分别为9.51、29;互联网发展与创新数量间拐点值分别为105.01、36.9。西部地区互联网发展与创新质量、创新数量二者均存在倒U型关系,但显著度存在差异。在单向和双向固定效应模型中,互联网发展与创新质量倒U型关系统计上不显著,且拐点值分别为32.29、23.36;互联网发展与创新数量均在5%水平上存在显著倒U型关系,且拐点值分别为29.42、27.31。

(4) 数据驱动、生态网络、用户主导分别与互联网深度复合影响了创新绩效,但在显著度上存在差异。有电子商务交易活动的企业数比重与互联网发展的交互项对创新质量的影响在统计上不显著,而对创新数量的影响系数在1%水平上十分显著。企业拥有网站数与互联网发展的交互项对创新质量的影响在5%水平上十分显著,而对创新数量的影响系数在1%水平上十分显著。电子商务销售额与互联网发展的交互项对创新质量的影响在统计上不显著,而对创新数量的影响系数在1%水平上十分显著。

依据上述研究结论容易得出以下政策启示:一是,持续高效推进互联网的建设、推广与应用,鼓励企业和产业“触网”、“用网”。充分发挥市场和政府在经济中的调节作用,确保消费互联网、产业互联网的健康发展,同时加强、完善网络标准与安全、数据产权保护、平台架构等多方面的配套体系建设,鼓励和引导企业和产业利用互联网进行各式创新活动,全面提升创新质量及数量,促进经济高质量发展。二是,正确识别和对待互联网区域创新绩效的动态化、差异化特征,采取适宜发展策略最大化互联网区域创新动能,促进区域有序、协调发展。结合研究结论看,互联网发展对东部、中西部创新绩效的门槛效应存在较大差异,因此应正确评判与调控区域互联网发展水平,同时强化区域互动机制,注重区域协调发展,促进区域内部及彼此间良性、有序的内外循环。三是,加大互联网在不同场景中地应用,最大化数据驱动、生态网络、用户主导的正向调节效应。在价值创造的不同环节、情境下,应积极引导和支持有条件的企业利用各类互联网平台进行供需两侧产品(服务)、消费者需求数据的无阻碍传递与共享,大胆尝试组织变革,利用各种营销手段激发用户的参与意愿,进而有效发挥三大调节变量的正向效用。

另外,本文研究主要存在以下两方面局限:一方面,作为探索性实证研究,该论文重点研究了互联网通过去壁垒等三重维度影响创新质量及数量,而不同维度的交叉作用并未纳入理论分析的框架,需要在以后的研究中予以阐明。另一方面,从本文研究结论看,互联网发展和创新绩效存在非线性关系,因此可以采用汉森门槛回归模型予以进一步验证,寻找互联网发展影响区域创新绩效的“门槛值”。

| [] |

阿里研究院, 2015, "信息经济: 中国经济增长与转型的核心动力", 阿里研究院, http://www.aliresearch.com/cn/index。 |

| [] |

陈维涛、韩峰、张国峰, 2019, “互联网电子商务、企业研发与全要素生产率”, 《南开经济研究》, 第 5 期, 第 41-59 页。 |

| [] |

蔡晓慧、茹玉骢, 2016, “地方政府基础设施投资会抑制企业技术创新吗?——基于中国制造业企业数据的经验研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 32-52 页。 |

| [] |

郭家堂、骆品亮, 2016, “互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 34-49 页。 |

| [] |

韩先锋、惠宁、宋文飞, 2014, “信息化能提高中国工业部门技术创新效率吗”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 70-82 页。 |

| [] |

黄群慧、余泳泽、张松林, 2019, “互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 5-23 页。 |

| [] |

江小涓, 2017, “高度联通社会中的资源重组与服务业增长”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-17 页。 |

| [] |

林毅夫、董先安, 2003, "信息化、经济增长与社会转型", 北京大学中国经济研究中心。 |

| [] |

李兵、李柔, 2017, “互联网与企业出口: 来自中国工业企业的微观经验证据”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 102-125 页。 |

| [] |

李海舰、田跃新、李文杰, 2014, “互联网思维与传统企业再造”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 135-146 页。 |

| [] |

李传超、杨蕙馨, 2020, “技术通用性、全球创新链嵌入与国际知识流”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 1-19 页。 |

| [] |

聂名华、齐吴, 2019, “对外直接投资能否提升中国绿色创新效率?——基于创新价值链与空间关联的视角”, 《世界经济研究》, 第 111-122+137 页。 |

| [] |

任保平、豆渊博, 2021, “十四五时期新经济推进我国产业结构升级的路径与政策”, 《经济与管理评论》, 第 1 期, 第 10-22 页。 |

| [] |

苏楠、吴贵生, 2011, “领先用户主导创新: 自主创新的一种新模式——以神华集团高端液压支架自主创新为例”, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 771-776 页。 |

| [] |

施炳展, 2016, “互联网与国际贸易-基于双边双向网址链接数据的经验分析”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 172-187 页。 |

| [] |

沈国兵、袁征宇, 2020, “企业互联网化对中国企业创新及出口的影响”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 33-48 页。 |

| [] |

吴义爽、盛亚、蔡宁, 2016, “基于互联网+的大规模智能定制研究——青岛红领服饰与佛山维尚家具案例”, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 127-143 页。 |

| [] |

王伟同、周佳音, 2019, “互联网与社会信任: 微观证据与影响机制”, 《财贸经济》, 第 10 期, 第 1-15 页。 |

| [] |

王金杰、郭树龙、张龙鹏, 2018, “互联网对企业创新绩效的影响及其机制研究-基于开放式创新的解释”, 《南开经济研究》, 第 6 期, 第 170-190 页。 |

| [] |

汪东芳、曹建华, 2019, “互联网发展对中国全要素能源效率的影响及网络效应研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 1 期, 第 86-95 页。 |

| [] |

王琴, 2011, “基于价值网络重构的企业商业模式创新”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 81-90 页。 |

| [] |

肖静华、胡杨颂、吴瑶, 2020, “成长品: 数据驱动的企业与用户互动创新案例研究”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 183-204 页。 |

| [] |

姚山季、来尧静、金晔, 2015, “顾客参与驱动企业研发绩效的机制研究: 组织学习视角”, 《科学学与科学技术管理》, 第 5 期, 第 95-104 页。 |

| [] |

严成樑, 2012, “社会资本、创新与长期经济增长”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 48-60 页。 |

| [] |

杨德明、刘泳文, 2018, “'互联网+'为什么加出了业绩?”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 80-89 页。 |

| [] |

张古鹏、陈向东、杜华东, 2011, “中国区域创新质量不平等研究”, 《科学学研究》, 第 11 期, 第 1709-1719 页。 |

| [] |

周利、柴时军、周李鑫泉, 2021, “互联网普及如何影响中国家庭债务杠杆率”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 1-18 页。 |

| [] |

Aldieri L., 2015, "Citation Overlap Proximity within the Triad: Evidence from Us and European Patent Citations". Social Science Electronic Publishing, 26(2), 157–170.

|

| [] |

Branstetter L., Drev M., Kwon N., 2018, "Get with the Program: Software-driven Innovation in Traditional Manufacturing". Management Science, 65(2), 541–558.

|

| [] |

Brynjolfsson E., Saunders A., Wired for Innovation, MIT Press.

|

| [] |

Baldwin C.Y., Hippel E.V., 2009, "User, and Open Collaborative Innovation: Ascendant Economic Models". Harvard Business School Working Paper(9), 1–38.

|

| [] |

Bygstad B., Aanby H. P., 2010, "ICT Infrastructure for Innovation: A Case Study of the Enterprise Service Bus Approach". Information Systems Frontiers, 12(3), 257–65.

|

| [] |

Bloom N., Garicano L., Sadun R., Reenen J.V., 2014, "The Distinct Effects of Information Technology and Communication Technology on Firm Organization". Management Science, 60(12), 2859–2885.

|

| [] |

Bertschek I., Fryges H., Kaiser U., 2006, "B2B or not to be: Does B2B E-Commerce Increase Labour Productivity?". International Journal of the Economics of Business, 13(3), 387–405.

|

| [] |

Forman C., Zeebroeck N.V., 2012, "From Wires to Partners: How the Internet has Fostered R&D Collaborations within Firms". Management Science, 58(8), 1549–1568.

|

| [] |

Füller J., Hienerth C., 2004, "Engaging the Creative Consumer". European Business Forum.

|

| [] |

Ghasemaghaei M., Hassanein K., Turel O., 2017, "Increasing Firm Agility Through the Use of Data Analytics: The Role of Fit". Decision Support Systems, 101(9), 95–105.

|

| [] |

Goldfarb A., Tucker C., 2019, "Digital Economics". Journal of Economic Literature, 57(1), 3–43.

|

| [] |

Griliches Z., 1990, "Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey". Journal of Economics Literature, 28(12), 1661–1701.

|

| [] |

Mayer T., Melitz M. J., Ottaviano G.I.P., 2014, "Market Size, Competition and the Product Mix of Exporters". American Economic Review, 104(2), 495–536.

|

| [] |

McIntyre D.P., Srinivasan A., 2017, "Networks, Platforms and Strategy: Emerging Views and Next Steps". Strategic Management Journal, 38(1), 141–160.

|

| [] |

Magnusson P. R., Wstlund E., Netz J., 2016, "Exploring users' appropriateness as a proxy for experts when screening new product/service ideas". Journal of Product Innovation Management, 33(1), 4–18.

|

| [] |

Salvador F., De Holan P. M., Piller F., 2009, "Cracking the Code of Mass Customization". MIT Sloan Management Re-view, 50(3), 71–78.

|

| [] |

Zhang S., Xu J., Gou H., Tan J., 2017, "A Research Review on the Key Technologies of Intelligent Design for Customized Products". Engineering, 3(5), 631–640.

|