2020年12月召开的中央经济工作会议明确:“‘做好碳达峰、碳中和工作’是今年的八大重点任务之一,要抓紧制定2030年前碳达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰。”从地域发展水平来看,粤港澳大湾区是中国建设密度最高、经济活力最强的区域之一,在绿色低碳发展方面引领全国,香港已于2014年实现碳达峰,澳门的碳排放量也已进入峰值波动区间。而广东作为粤港澳大湾区建设的主要推动者,既是中国第一经济强省,也是能源消费大省、碳排放大省以及首批低碳试点省份,是中国双碳目标的重要抓手,粤港澳大湾区率先实现碳达峰的关键突破口。探索实现碳达峰的广东路径,可为全国其他地区,如京津冀经济带、环杭州湾大湾区等提供可借鉴可复制的低碳发展路径模板,有力推动全国双碳目标的实现以及我国创新型城市的建设(张华、丰超,2021)。当前,粤港澳地区整体实现碳达峰的主要瓶颈来源于包括粤东西北在内的区域发展差异问题,显著增加了低碳产业布局和减排任务分配的复杂性。因此,从城市层面着手,聚类分析不同特征城市群,因地制宜探讨碳排放路径对粤港澳大湾区整体低碳发展具有重要的战略意义。本文将首先梳理国内外碳排放现状,尤其摸清广东省降碳行动实施情况;再通过回顾碳达峰相关文献,厘清已有研究方法及成果;基于此,构建广东城市碳达峰趋势的聚类分析模型,分析城市类别特征并研判碳达峰趋势;最后,给出聚类结论,提出粤港澳大湾区(尤其广东)的碳达峰对策及路径。

二、碳达峰现状分析 (一) 国外碳达峰现况根据世界资源研究所(WRI)发布的统计数据,截至2021年,全球已有54个国家实现碳达峰,约占全球碳排放总量的40%。其中,英国、法国、德国等18个发达国家于20世纪90年代前就已实现达峰,1990年-2000年有13个国家达峰,意大利、美国等19个国家则于2000-2010年时间段内达峰,其余4个发达国家达峰时间分布在2010-2020年。而墨西哥和新加坡等国家则承诺在2030年以前达到碳排放量峰值。

上述已达峰发达经济体的碳排放量在达到峰值后,往往存在一段呈缓慢下降趋势的时期,至2018年,美国和欧盟国家的碳排放量约分别降至峰值时期的88%和63%。研究发达经济体的碳达峰年份、达峰年的碳排放总量及综合能源消费总量等规律(见表 1),可为广东省制定碳达峰路径提供参考。

| 表 1 部分发达经济体碳达峰年份及重要指标表 |

研究发现,受经济发展、产业结构、技术水平、资源环境等因素影响,各国实现碳达峰时间点和推动碳达峰的主导因素有所区别。但从影响碳排放的角度来看,经济发展、产业终端能耗强度、能源消费结构、产业结构以及电力生产结构等关键因素仍存在一系列共性(宋鹏等,2021)。例如,在城镇化水平、能源结构及产业结构三个方面表现出以下四点共性。

第一,经济社会发展水平及城镇化率较高,基础设施大规模建设较为完善,这方面的能源消费需求较低。据统计,上述已达峰经济体在碳达峰年的人均GDP均超2万美元,美国、意大利、日本甚至高达3.5万美元;与此同时,大部分城镇化率超70%。

第二,服务业占主导,高耗能工业品产量达峰时间先于碳排放。工业是碳排放的最大来源,其对各国实现碳达峰时间具有决定性的影响。发达经济体实现碳达峰时,工业占比均降至30%以下,其中制造业占比均低于20%;而在产业结构中占主导的是服务业,占GDP比重基本超60%;美国、日本的服务业占比甚至超70%。随着产业结构去工业化水平的提高,这些发达经济体的高耗能工业品产量早于碳排放量陆续达到峰值,为碳达峰创造有利条件。

第三,对核电、天然气等清洁能源的开发利用效率提高(何芳,2015)。研究发现,发达经济体的能源消费量达峰年份晚于碳排放达峰年份,主要因为全球能源活动贡献了80%以上的碳排放,而提高能源生产率是实现经济发展及环境保护协调共进的重要方式(肖挺,2020),因此能源结构低碳化调整可较大幅度减少CO2排放。例如,英国在20世纪70年代开始大规模开发北海油田并使用天然气,在碳达峰时清洁能源发电比例达13%,并于达峰后20年提升至25%;法国在20世纪70年代末大力发展核电,碳达峰时清洁能源发电比例达48%,并于达峰后20年提升至92%(曾雪兰,2020)。

第四,人均碳排放达峰出现在碳排放总量达峰之前。据统计,欧美发达国家实现碳达峰时的人均碳排放量普遍高于10吨,如德国、丹麦、比利时等达峰时人均碳排放为14吨左右,英国、荷兰、爱尔兰11吨左右,而美国和加拿大达峰时人均碳排放高达21吨和17吨。因此,人均碳排放是衡量地区碳排放水平的一个重要指标。

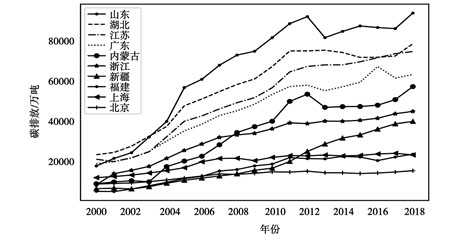

(二) 中国碳达峰现况21世纪初,中国超越美国成为世界第一大CO2排放国,直至现在,中国的碳排放量翻了三倍,在全国所有省份中,山东、河北、江苏、广东四个省的排放量占比高达31%;山东省从2003年至今一直居于首位,2018年则占到了全国排放总量的10%。部分省(区)历年碳排放量如图 1所示。

|

图 1 部分省(区)历年碳排放图 数据来源:世界资源研究所北京代表处气候与能源项目单位:万吨。 |

从人均碳排放量上看,2018年全球人均碳排放达4.4吨,中国为6.8吨,低于美国、德国、日本等国家,但高于英国、法国、意大利等大部分欧洲国家,及印度、巴西等部分发展中国家。目前中国西北部的人均碳排放仍处于快速增长状态,尤其内蒙古、宁夏和新疆等地,东部沿海地区的人均碳排放则有的处于缓慢增长期,有的处于平台波动期,而其他地区省份有的处在缓慢增长和平台期,有的甚至已经出现下降趋势。其中,上海和北京的人均碳排放量在2007年左右出现了拐点,其他省份的拐点出现在2011年左右。据世界资源研究所(WRI)测算,北京碳排放量于2012年已达峰,人均碳排放量在2007年达到峰值,为8.6吨。

从产业和能源结构上看,中国经济发展总体上处于工业占据主导地位,且工业化率仍在提升的阶段。据世界银行统计数据显示,2018年,中国的工业化率为40.7%,远高于美国(18.2%)、德国(27.5%)、日本(29.1%)等发达国家。近年来,我国煤炭消费量在逐年减少,非化石能源消费占比呈上升趋势,预计到2030年,占比将达25%,接下来能源增量中非化石能源将占主导。

从区域碳排放效率角度上看,近几年来,环渤海经济圈的碳排放效率均值为我国三大经济圈的最低水平,环渤海经济圈是我国的高新技术与重工业基地,也是高污染区,其能源需求量远高于其他区域,与京津冀地区积极推进工业化和城镇化进程相适应,碳排放效率均值提升缓慢。其次为长三角经济圈,其经济飞速发展,潜力大且势头足,然而经济的跨越式发展消耗了大量的自然资源,带来严重的环境负效应,劳动成本也随节能技改的倡导而上升,其中上海、杭州、苏州、无锡、南京、温州等城市已经逐渐实现智能工业、低碳农业和高新服务业的产业升级,因此该经济圈的碳排放效率呈现缓慢下降中波动调整的变化走势。与前两大经济圈相比,珠三角经济圈的碳排放效率均值最高,主要在于其在促进经济增长的过程中注重节能减排,积极促进优化产业结构,推动发展低碳经济。但珠三角经济圈内城市区域差异较大,仍需进一步完善政策,梯度式达峰。

从制定碳达峰目标规划上看,“十二五”以来,我国先后启动了三批低碳省(区)和城市试点工作,积极推进“自下而上”的气候变化应对行动。为保障国家碳达峰目标的顺利实现,目前6个省和81个城市试点中已有73个省市(区)以不同方式提出了碳排放峰值目标。而广东、上海、江苏、天津、四川、河南、福建、青海、西藏等省市(区)则提出了要率先实现碳达峰。其中,上海已给出明确的碳达峰时间表。

上海在国家发布《“十三五”规划纲要》之后,便制定了中长期碳排放控制目标,对重点领域和高耗能行业进行结构调整和优化升级,提出“全市碳排放总量和人均碳排放于2025年达到峰值,至2035年控制碳排放总量较峰值减少5%左右”,实现碳达峰的实施路径较为明晰。此外,江苏按照强减排、一般减排两种情景对2020-2030年碳排放量进行预测,在强减排情景下预计将于2025年达峰值,一般减排情景下将于2027年达峰值。而海南将在“十四五”期间实行减排降碳协同机制,实施碳捕集应用重点工程。福建在政府工作报告中提出,支持厦门、南平等地率先达峰,推进低碳城市、低碳园区、低碳社区试点。而天津市则提出要推动钢铁等重点行业率先达峰和煤炭消费尽早达峰(中国环境报,2021)。

(三) 广东碳排放现况近年来,广东坚持走可持续发展道路,致力于降低碳排放,已基本扭转CO2快速增长局面,呈现“初步具备碳达峰基础条件,但减碳空间仍较大”的形势,主要表现在以下三点:

1.经济发展程度和城镇化率较高,产业结构调整减碳潜力大

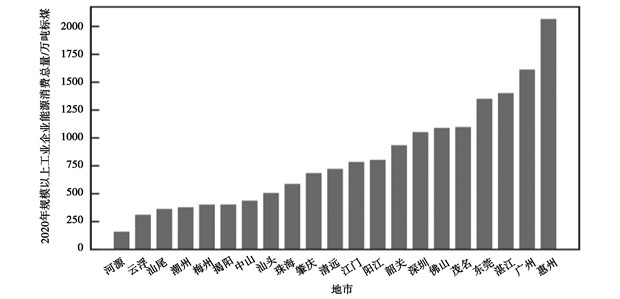

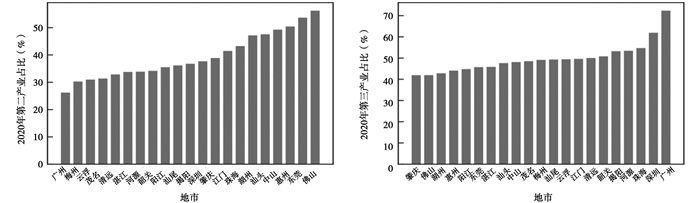

2020年,广东人均GDP达1.28万美元,常住人口城镇化率达71.7%,第三产业占比56.5%,接近发达经济体实现碳达峰时的指标。然而,鉴于当前广东产业结构的相对不平衡,社会经济发展和居民生活水平的提高仍会带来能源消费总量增长的不确定性。一是据统计,2020年我省规模以上工业综合能耗已超去年同期水平,六大高耗能行业的综合能耗增长3.6%,预计2021年广东工业领域新投产导致的新增能耗将达1000万吨标煤,到2025年将达3000万吨标煤,产业能耗形势严峻(2020年广东各地市规模以上工业企业能源消耗情况见图 2)。二是广东服务业主导型经济逐步成型,居民生活水平持续提高。第三产业及居民生活能源消费增量贡献了全省能耗的60%以上,但占比仍需继续提升(2020年广东各地市第二、三产业占比情况见图 3)。这说明在广东低碳发展的利好态势之下,仍然充满挑战。

|

图 2 2020年广东各市规模以上工业企业能源消耗量对比图 |

|

图 3 2020年广东各市第二、三产业占比图 |

通过产业结构转型和升级打破资源和环境的诅咒,是保持社会经济高质量增长的必要条件(林秀梅、关帅,2020)。未来,广东将持续大力发展数字经济、现代金融、现代物流服务体系等现代服务业,淘汰落后、高能耗高排放产能,着力实施现代服务业和先进制造业双轮驱动发展战略,加快建设高端高质高新现代产业体系,积极推动珠三角地区建成世界级现代服务业基地,产业结构调整仍有较大减碳潜力。

2.能源安全保障能力持续增强,能源结构调整减碳潜力大

“十三五”以来,广东能源生产能力逐步提升,省内能源生产总量从2015年的6862万吨标准煤增长到2020年的8900万吨标准煤,年均增速为5.3%。能源基础设施建设进一步完善,截至2020年底,全省已建成品油管道约2.25千公里,设计输送能力达9.5千万吨/年,形成以管道运输为主、水网、公路及铁路四位一体的成品油物流体系。同时,能源应急调控能力、能源储备能力也在不断增强,全方位为广东能源安全保驾护航。

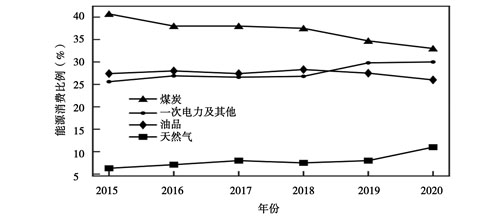

据统计显示,2015年至2020年,广东多元化能源消费格局正加快形成。如图 4所示,煤炭消费、油品消费占比有所下降,天然气消费占比逐渐上升,一次电力及其他能源消费占比增长趋势明显。此外,电源结构不断优化调整,核电、气电、可再生能源装机比例分别提高2.6%、5.5%和4.2%,而煤电装机比例下降14%。全省城市公交电动化率达到93.5%,广州、深圳、珠海、汕尾均实现公交车100%电动化。根据《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025年)》,新能源发电装机规模将于2025年达1.025亿千瓦,后续电力部门深度脱碳的潜力较大。实证表明,能源结构正向利好方向发展,但目前为止仍具较大减碳空间。

|

图 4 广东能源消费比例图 |

3.低碳试点工作为碳达峰奠定良好基础,碳金融市场减碳潜力大

2010年11月,广东被列为全国七个碳排放权交易试点之一,深圳、广州和中山也陆续成为第一、二、三批国家低碳试点城市。2012年,广东碳排放权交易试点在全国率先启动建设,2013年12月正式开始运行。目前,广东碳市场年度排放配额总量达4亿吨左右,配额规模排名全国第一、全球第三(仅次于欧盟、韩国碳市场)。经过七年多的不断探索,广东逐步将占全省碳排放约65%的钢铁、石化、电力、水泥、航空、造纸等六大行业约268家企业纳入碳市场范围,交易量及交易额均居全国七个试点碳市场首位,是法规体系健全完善、监管真实有效、市场主体参与度高的区域碳排放权交易市场。

此外,广东还积极开展碳普惠试点、碳标签认证研究和应用示范、低碳社区示范、近零碳排放区示范等工作,挖掘碳金融市场的减碳潜力,并从项目、社区、工业区、城市等多层次探索居民生活和产业部门的低碳发展模式。事实证明,碳金融市场广阔,减碳潜力无限。率先实现碳达峰需要根本性改革能源体系和加速经济转型升级,未来,广东将在充分考虑经济发展、能源和产业结构、碳金融市场等领域可持续发展之上,加强碳排放情景分析和趋势研判,以率先实现碳达峰目标为导向,走低碳排放、经济强增长的绿色高质量发展道路。

三、文献综述对中国碳达峰趋势研判的已有文献进行梳理和研究发现,主要从以下三个方面展开:

一是基于不同模型角度,利用情景分析法来研究碳达峰趋势。如Su and Lee(2020)基于STIRPAT(Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence, and Technology)模型,通过设定不同的产业结构情景,研究了中国实现碳达峰的时间和碳排放量;Kang et al.(2020)基于投入产出模型,通过设定不同产业结构情景,研究了中国碳排放达峰的路径;朱佩誉、凌文(2020)构建包括13个中间产业部门和5个能源产业部门的动态CGE模型(Computable General Equilibrium),通过RAS(双比例平衡法)对投入产出表进行调平,设定不同的中国碳达峰情景,研究其对产业结构的影响。董梅等(2019)基于动态CGE模型,通过模拟不同经济增长情景,研究了中国碳强度的峰值;鲁传一、陈文颖(2021)基于动态可计算一般均衡模型TECGE定量分析了强化碳达峰承诺对我国未来宏观经济的影响,设定2030、2027、2025和2023年碳达峰四个情景,峰值分别为108亿吨、107亿吨、105.8亿吨和103.6亿吨,考察提前碳达峰情景与2030年碳达峰情景相比对宏观经济的影响。多数学者研究显示,相比2030年,提前实现碳达峰情景下GDP和其他宏观经济变量如进出口总量、总消费量等均有所下降,但第三产业占比有所上升。

二是通过分析不同指标与碳排放之间的关系,研究其对碳达峰时间及峰值的影响。如Dong et al.(2020)基于STIRPAT模型和灰色关联模型,分析产业结构、碳排放与经济增长之间的关系,研究不同行业变化对中国碳排放量的影响;周亚军和吉萍(2019)基于空间面板计量模型,测算中国30个省域2005-2017年人均CO2排放量,实证考察产业结构升级、金融资源配置效率和碳排放水平之间的内在关系;Pu et al.(2020)基于非竞争性投入产出模型,衡量中国国际贸易和省际贸易的隐含碳排放(ECEs),运用结构分解分析(SDA) 法研究产业结构与能源结构与碳排放之间的关系;杨莉莎等(2019)基于指数分解与生产理论分解法,分析中国各区域各产业影响CO2排放的驱动因素,分别计算其造成的碳排放变动效应,定量研究中国30个省、市、自治区不同产业技术进步与CO2排放的关系。郭芳(2021)利用聚类分析法对中国城市碳达峰趋势进行聚类分析,将中国城市的达峰类型划分为5类,分别分析其城市特点及不同碳达峰时间。这部分研究倾向于分区域(如省域、自治区)分析碳排放情况,更具针对性,但对城市的细化研究仍较少,尤其针对不同城市提供不同实现路径的相关探索。其中发现聚类分析法更有利于从城市层面切入研究。

三是以目标导向为思路,探讨碳达峰目标下各驱动因素优化调整的路径。如李全生(2021)围绕中国碳排放碳中和目标,从节能提效碳减排、发展可再生能源和新能源碳替代、发展零碳和负碳能源技术等4个角度,探讨中国碳排放碳中和的实现路径。王深等(2021)以中国2030年前碳达峰及2060年前碳中和为目标,构建成本最小、CO2排放量最少以及大气污染物排放量最少的多目标模型,探讨中国低成本碳达峰碳中和路径。余碧莹等(2021)基于自主研发的国家能源技术经济模型(C3IAM/NET),以自下而上的行业视角,研究不同经济增速和降碳强度情景下,能源系统、碳捕集与封存技术以及碳汇的贡献程度,从而分析中国实现碳达峰碳中和的最优路径。李治国等(2021)基于方向性距离函数的动态行为分析模型和Malmquist-Luenberger指数,对30种工业增长、节能减排和碳达峰情景进行综合评估,探讨中国工业经济增长与节能减排协同发展的最优路径。此外,也有学者从碳税、碳交易、煤炭行业、纺织行业等单个角度对碳排放进行研究。发现高能耗行业是降碳的关键抓手,清洁能源的开发利用是走向碳达峰的重要举措,调整能源结构和产业结构是必经之路。

总体而言,现有碳达峰相关研究仍存在以下三点局限性:一是大部分研究工作基于中国整体范围内的碳排放情况,而对某个特定省份、城市的细化研究较少,特别是针对广东省,以城市层面的研究甚少。二是研究所用模型较为集中,如情景分析法、STIRPAT模型、CGE模型、投入产出模型等,而聚类分析模型,能更好从城市层面切入,充分反映广东21各地市的城市特征,精准研判广东各个地市的碳达峰趋势。三是基于聚类分析模型,现有研究工作仅从单一角度对全国城市进行聚类,而在多角度联合的聚类分析上存在研究空缺。

综上,本文将打破局限,以广东21个地级市为切入点,基于2005-2020年各地市的最新统计数据,构建多视角联合聚类分析模型。经充分考虑以下几点因素:一是2020年广东GDP总量为11.08万亿元,连续32年居全国首位,同比增长2.3%,极具广东经济发展特点;二是2020年广东外贸进出口达7.08万亿元,占全国22%,规模继续稳居全国首位,其中出口规模创历史新高,达4.35万亿元,同比增长0.2%,已是连续4年增长;三是目前广东社会经济发展尚未实现与能源消费的完全脱钩,化石能源仍是现阶段的支柱性能源,而能源消费总量增长带来了碳排放量的持续增长,“十三五”期间广东综合能源消费总量增长24.62%,碳排放增长8.4%,高于全国同期碳排放增速的3.2个百分点。因此,本文将从广东GDP总量、进出口贸易、重点能耗三大视角深入研究,探讨不同视角下聚类结果对广东各地市碳达峰趋势的影响,进一步探索广东碳达峰对策及路径,助推粤港澳大湾区率先实现碳达峰。

四、广东城市碳达峰趋势的聚类分析模型 (一) 指标选取及数据来源本文选取广东21个地级市作为研究对象,涵盖广东所有市区、县级市、县镇,考虑文章的创新性和分析结果的准确性,借鉴郭芳等(2021)对指标的选取,并根据广东外贸大省的特点,分别从广东GDP总量、进出口贸易、重点能耗三大视角构建聚类模型。本着科学性、系统性、可比较性、可操作性的原则(董莹等,2020),碳达峰趋势聚类指标体系的构建应结合广东21地级市的具体城市特征,将影响碳排放和碳达峰趋势的相关因素都纳入其中。

静态指标主要基于三种视角的不同侧重点,选择影响不同城市碳达峰趋势的相关因素,用来反映不同视角下不同类型城市碳排放的截面特征。其中,从广东GDP总量视角考虑,本文最终选取6个静态指标,分别为人口、经济发展水平、产业结构、能源消耗强度、城市化水平、碳排放水平;从广东进出口贸易视角考虑,在GDP总量视角的6个指标基础上,增加外贸出口水平和外贸进口水平两大静态指标;从重点能耗视角考虑,则在GDP总量视角的6个指标基础上,增加重点高能耗产业能源消耗水平指标。而动态指标的选取,用于进一步判断三大视角下不同城市碳达峰的趋势规律。从广东GDP总量视角考虑,本文选取人口增速、GDP增速、城市扩张增速和碳排放增速4个动态指标;从广东进出口贸易视角考虑,在广东GDP总量视角基础上,增加外贸出口增速和外贸进口增速2个动态指标;从重点能耗视角考虑,则在广东GDP总量视角基础上,增加高能耗产业能源消耗增速指标。具体的指标选择依据说明如下:

(1) 人口。第七次人口普查显示,2020年广东常住人口达1.26亿,居全国第一,且集中在珠三角地区,人口的地区差异性较大。而较大的人口规模会带来较大的能源消耗量,产生的碳排放也相应较多。本文以城市的年末总人口表示城市的人口规模。

(2) 经济发展水平。据统计,2020年广东GDP为11.08万亿元,同比增长2.3%,人均GDP达8.29万元,是全国经济发展的领头羊。而经济发展离不开能源资源的投入和使用,由环境库兹涅茨曲线可知,碳排放量会随着经济发展的变化先增后降,最终实现碳排放与经济发展的“脱钩”。本文以人均GDP表示城市的经济发展水平。

(3) 产业结构。2020年,广东三次产业增加值占比中,第二产业占39.23%,佛山、东莞、惠州等工业企业分布密集的城市第二产业占比甚至超50%。而工业化石能源的使用是城市碳排放的主要来源,占比达70%。本文以第二产业增加值占比表示城市的产业结构。

(4) 能源消耗强度。广东碳排放主要来自煤炭和石油消费,集中于电力、工业和交通运输业。2020年广东全年电力消耗量6926.12亿千瓦时,同比增长3.44%,且逐年增长,因此碳排放也随之增多。本文以电力消耗量与地区生产总值的比值表示城市的能源消耗强度。

(5) 城市化水平。城市化率代表住房、道路等建筑业的发展情况,建筑业的发展带动陶瓷、玻璃、钢材、水泥等建筑材料制造业的需求,还会通过影响城市碳源碳汇水平来影响城市的碳排放。本文以城市建成区面积与城市土地面积的比值表示不同城市的城市化水平。

(6) 碳排放水平。本文以人均碳排放量表示城市的碳排放水平。

此外,7个动态指标包括人口增速、GDP增速、城市扩张增速、碳排放增速、外贸出口增速、外贸进口增速、高能耗产业能源消耗增速,分别用各自的年均增长率,表示关键指标对广东21个地市碳达峰趋势的影响。

上述数据中,2005-2019年年末总人口、人均GDP、第二产业增加值占比、年电力消耗量、出口总额的数据来源于《广东省统计年鉴》,2020年数据来源于各地市公开发布的国民经济和社会发展统计公报;城市建成区面积数据来源于中华人民共和国住房和城乡建设部《建设统计年鉴》;2005-2017年广东碳排放数据由Chen, J等发布的中国县级碳排放数据整理得到,2020年碳排放数据以1997-2017年碳排放数据为基础,利用SPSS专家建模器对时间序列模型进行最优选择,最终以ARIMA模型、布朗模型预测得出,拟合优度均在97.5%以上;规上工业企业能耗量由各地市历年发布的国民经济和社会发展统计公报统计而得。

(二) 聚类分析模型聚类分析是研究对样品或指标进行分类的一种多元统计方法,通过给定样本特征的相似性或距离,使不同组间的相似性或距离最大,而同一组内样本的相似性或者距离最小,从而达到无监督学习的目的。聚类分析方法主要有层次聚类、系统聚类、模糊聚类和K-means聚类等。其中K-means聚类是一种迭代求解的聚类分析算法,具有简洁和效率高的特点,被广泛采用,因此本文采用K-means聚类方法来分析广东各地市的碳达峰趋势。

本文基于K-means聚类方法的具体做法如下:(1)本文选取的所有指标均采用z-score方法进行标准化处理以消除不同量纲带来的影响。(2)随机选取K个样本中心。(3)依次计算各样本点到K个聚类中心的距离,并根据最近原则把样本点归类到K个类别。(4)根据聚类结果重新计算各类别样本中心,准备下一次聚类。(5)重复以上步骤直至样本中心不再变化为止。

| 表 2 聚类指标选取 |

考虑到K-means聚类方法选取样本中心时具有随机性的特点,可能导致聚类结果出现偏差,本文采用蒙特卡洛仿真方法模拟选取1000次样本中心,并进行聚类,最后选取1000次模拟中评价指标WSS最小的结果。

需要指出的是,本文进行K-means聚类时定义欧氏距离作为样本之间的相似度或者距离,如式(1):

| $ d\left({{x_i}, {x_j}} \right) = \sum\limits_{k = 1}^m {{{\left\| {{x_{ki}} - {x_{kj}}} \right\|}^2}} $ | (1) |

其中,d(xi, xj)为样本i和样本j之间的欧氏距离,k为样本分类的类别数。

本文采用记录的特征向量计算内平方和(Within Sum of Squares, WSS)作为本文聚类算法的收敛条件,WSS计算的是每一类别样本到本类别中心的相似度或者距离之和,即本文的收敛条件为每一类别的组内距离之和最小,如式(2):

| $ WSS = \sum\limits_{l = 1}^k {\sum\limits_{C(i)} {{{\left\| {{x_i} - \overline {{x_l}} } \right\|}^2}} } $ | (2) |

其中,

以上基于蒙特卡罗模拟的聚类过程,包括聚类评价指标的计算,均在python3.8.5环境中运行完成。另外考虑到方法的合理性,本文也采用了基于K-means改进的K-means++聚类算法进行分析,其结果与采用K-means的聚类结果完全一致,表明聚类结果比较稳健。因篇幅原因,计算过程和方法对比没有展示。

五、聚类结论分析及碳达峰趋势研判本文在选取合适的类别数K时,综合参考了WSS指数、轮廓系数(Silhouette Coefficient)、C-H指数(Calinski-Harabasz Index)、戴维森堡丁指数(Davies-Bouldin Index)4个聚类效果内部评价指标的推荐类别数(见表 3)。此外,本文分别使用2020年碳排放的预测值及其95%的置信区间上界和下界进行聚类分析,结果表明,使用2020年碳排放预测值的聚类结果具有一定的稳健性。

| 表 3 聚类个数选择 |

下面先对GDP视角下的聚类结果进行分析,具体讨论各类城市的特点和碳达峰路径规划建议。以此为基础,进一步分析增加进出口贸易和重点能耗指标后的城市聚类结果的变化,探讨变化的原因并有针对性地从进出口贸易和重点能耗角度讨论碳达峰路径规划的侧重点。

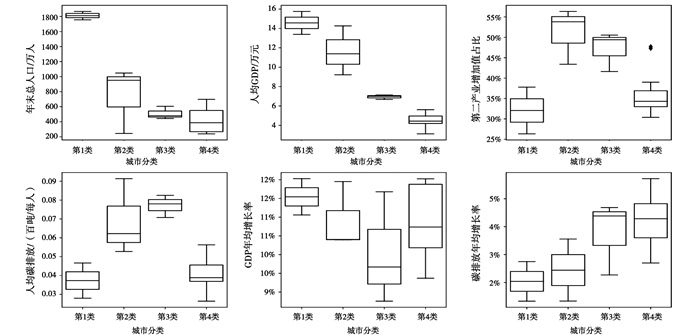

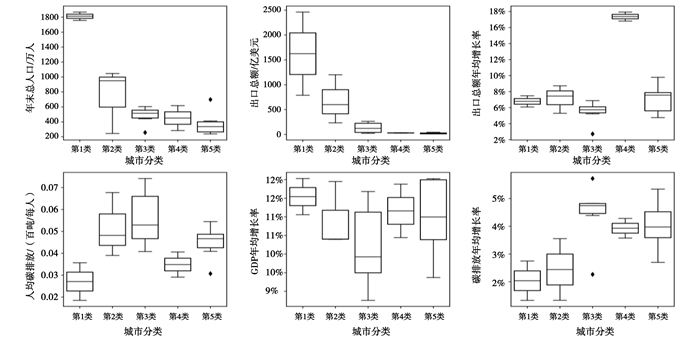

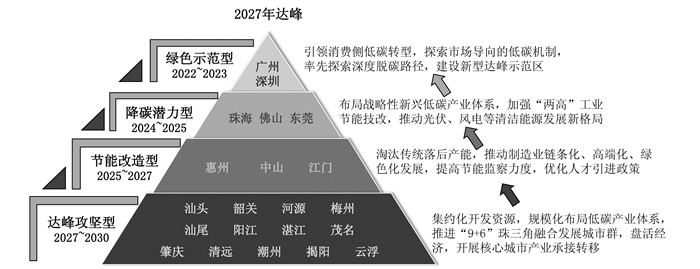

(一) 基于GDP总量视角聚类分析从GDP总量视角分析,当前广东碳达峰趋势可分为4类,如表 4所示。其中,根据各类城市的共性特征,第一类概括为“绿色示范型”,包含广州、深圳2个城市,均为国家低碳试点城市,是粤港澳大湾区的核心;第二类概括为“降碳潜力型”,包含珠海、佛山、东莞3个城市,均处于珠江三角洲中心地带;第三类概括为“节能改造型”,包含惠州、中山、江门3个城市,其中中山市为国家第三批低碳试点城市;第四类概括为“达峰攻坚型”,包含汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮13个城市,分布于粤东西北地区,城市特征见图 5。

| 表 4 GDP总量视角下碳达峰趋势聚类结果 |

|

图 5 GDP总量视角下不同碳达峰类型城市特征图 |

城市类别特征分析与趋势研判如下:

1.绿色示范型城市

第一类为“绿色示范型”城市,仅含深圳和广州,分别于2010和2012年被公布为第一、二批低碳试点城市。根据图 5可以看出,该类城市是全国重点的人口净流入城市,人口规模最大(2020年末总人口均值达1811.84万人)。经济体量全省最大,显著高于全国及全省平均水平(2020年GDP占全省GDP的47.57%,人均GDP均值达12.58万元)。城镇化水平较高,建成开发面积超30%。

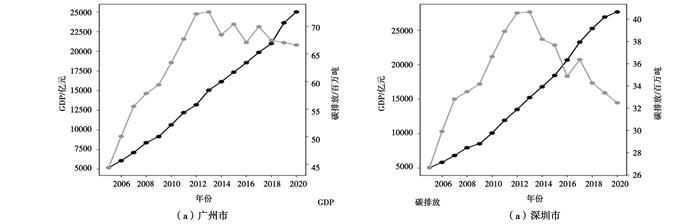

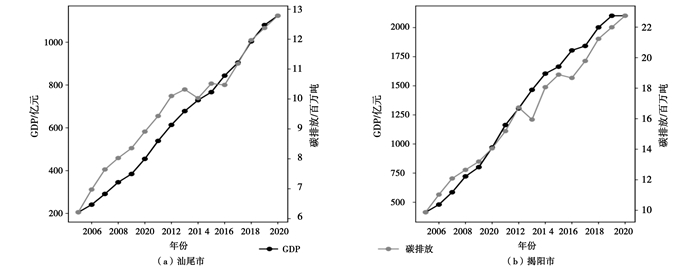

第二产业增加值占比为32.07%,第三产业增加值占比高于60%,产业结构以服务业占主导。由于广州为广东省会城市,而深圳为中国最早实行对外开放的四个经济特区之一,在行政级别、高科技人才、节能改造技术、低碳管理政策、重点能耗企业监管力度等方面占有领先优势,全省独有的两个碳交易所均分布于这两个城市,但碳金融市场相关机制尚未成熟。即使2020年规模以上工业企业数较多,占全省的29.12%,但由于能源利用效率较高,人均碳排放水平较低,且碳排放年均增长率为2.04%,均处于全省最低水平,为其他19个地市做出了很好的示范作用。在经济迅猛发展的同时保持较低的碳排放,该类城市的经济发展与碳排放处于正在“脱钩”的阶段,如图 6所示,深圳和广州分别于2015年底和2018年初开始进入“脱钩”期,低碳发展情况乐观,但距离稳定“脱钩”仍需一段时间。按此发展趋势,预计未来该类城市的碳排放增长率将会继续下降,且不影响经济的迅速发展,将在广东范围内率先实现碳达峰。初步研判该类城市的碳达峰年份在“十四五”初中期,2022-2023年前后。

|

图 6 2005-2020年广州市和深圳市GDP和CO2排放总量的变化图 |

该类城市产业结构的低碳转型基本完成,主要用能增量来源于第三产业和居民用电,减碳方向重点在于消费侧。因此探索碳达峰路径时,主要有针对能源结构优化、消费侧降碳、完善碳金融市场机制三方面的建议:(1)能源上优存量、拓增量。既要持续推进煤炭高效集中利用,合理控制消费总量;也要加快天然气分布式能源站、储能电站、分布式光伏、分布式风电等有序推广应用,提高清洁能源在能源结构中的占比。(2)推进消费侧低碳转型,率先探索深度脱碳路径。在建筑和交通等领域倡导公众低碳消费的生活方式。同时加快绿色交通、建筑、物流等领域的电能转型,推进“绿电”成为主要能源消费形态,让能源体系走上高质量发展道路。(3)加快探索完善碳金融市场导向的低碳机制,争取更多重点行业纳入碳交易市场。积极建设新型达峰示范区,提供可复制推广的碳达峰路径经验。

2.降碳潜力型城市

第二类为“降碳潜力型”城市,含珠海、佛山和东莞,均位于珠江三角洲,吸引了大量外来人口(2020年常住人口均值达746.84万人)。经济发展水平相对较高且快速,2020年GDP总值占全省21.62%,人均GDP均值达11.63万元,高于全省水平(9.61万元),年均增长率达10.92%。三个城市中,第二产业与第三产业增加值相当,均在40%-55%之间,产业结构正逐渐向服务业转型,但仍有较大优化潜力。此外,该类城市规模以上工业企业数量相对较多(特别是东莞与佛山),占全省35.96%,但这些企业的能源消费总量仅占全省的17.63%,人均碳排放为6.88吨/人,年均增长率为2.44%,充分说明该类城市正努力向以低碳产业拉动经济增长的发展模式靠拢,经济发展与碳排放出现一定程度的“脱钩”趋势(图 7,以珠海、佛山为例)。该类城市的碳达峰重难点在于工业领域降碳,所需时间较长,在加强实施力度的情况下,预测该类城市在“十四五”期间碳排放会继续上升,并在中后期逐步达峰,初步研判该类城市的碳达峰年份在2024-2025前后。

|

图 7 2005-2020年珠海市和佛山市GDP和CO2排放总量的变化图 |

该类城市工业化程度相对较高,产业结构和能源结构优化带来的降碳潜力大,在探索碳达峰路径时,主要有针对新建耗煤项目能源清洁化管理、“两高”工业节能技改、健全工业节能降耗法规标准三方面的建议:(1)新建耗煤项目实施等量或减量替代,有效削减化石能源使用;加快清洁能源推广利用,推动融合天然气、光伏、风电、氢能、地热能等多种能源为一体的综合能源发展格局。(2)推进“两高”项目节能减排改造升级。淘汰高耗能企业及工艺,发展战略性新兴低碳产业及技术,实施生产线节能环保改造和绿色化升级,引领产业体系低碳转型。(3)健全工业节能降耗法规标准。加快修订一批节能标准,提高重点行业能耗限额准入标准,切实加大引领倒逼力度,推动经济发展与碳排放尽快“脱钩”。

3. 节能改造型城市

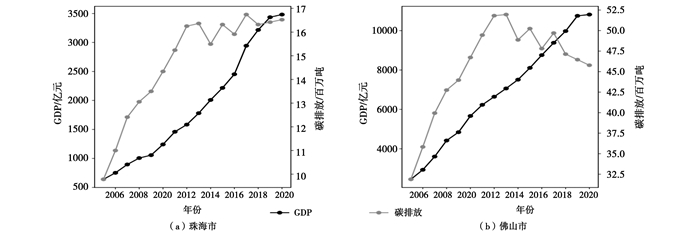

第三类为“节能改造型”城市,含惠州、中山和江门,属粤港澳大湾区城市中发展处于中下游的城市。该类城市地理位置较有优势,惠州毗邻深圳,自然环境和生活条件相当优越;中山具有珠江西岸区域性综合交通枢纽的区位优势;而江门接壤珠海经济特区和佛山,已开通的广珠城际把江门纳入了“珠三角一小时经济圈”。该类城市的人口相对较少,2020年常住人口不到广州和深圳人口的三分之一,人均GDP约为广州和深圳的二分之一,是广东省内的宜居城市。2020年GDP总量占全省的9.5%,只有“降碳潜力型”城市的一半,但GDP年均增长率达10.04%,建成区面积年均增长7.98%,为全省最高水平,经济发展动力十足。另一方面,该类城市第二产业增加值占比为47.19%,规模以上企业能源消费量高于“降碳潜力型”城市,能耗强度为全省最高水平,碳排放年均增长率也高于全省平均水平。这充分说明该类城市工业化程度较高,且工业生产技术较为传统,能源利用效率较低,经济增长与碳排放程度高度相关,尚未出现“脱钩”现象,如图 8所示(以惠州和江门为例)。参考第一类“绿色示范型”及第二类“降碳潜力型”城市群正在向以低碳产业拉动经济增长发展模式靠拢的大趋势,“节能改造型”城市需在工业生产技术、产业结构上攻克,需加大力度开发土地,提高现有5.27%的建成区面积比例,增强6.93万元的较低人均GDP水平,且降低处于全省最高水平的8吨/人的人均碳排放,工程量大且难度较强,在近几年内碳排放增长率依然会随着经济的增长而增长。在加大低碳政策研究出台力度,加快淘汰传统落后产能,利用好区位优势全面对接粤港澳大湾区核心城市布局低碳产业的情况下,初步预判该类城市未来在2023-2025年碳排放增长率将出现下降趋势,逐步进入“脱钩”平台期,并在2025-2027年前后达到峰值。

|

图 8 2005-2020年惠州市和江门市GDP和CO2排放总量的变化图 |

该类城市正处于产业转型期,发展潜力及动力非常大,经济和能耗均处于快速增长时期。因此在探索碳达峰路径时,主要有针对产业低碳化布局、淘汰传统落后产能、利用好区位优势全面对接粤港澳大湾区核心城市三个方面的建议:(1)优化产业结构布局。做好粤港澳大湾区核心城市的产业转移与承接工作,大力发展先进制造业和现代服务业,推动产业集聚化、链条化、高端化、绿色化发展,建立具有国际竞争力的现代产业新体系。(2)加快淘汰“两高”项目落后产能。完善综合标准体系,依法依规关停淘汰一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品的产能。(3)推动与粤港澳大湾区重点城市的交通基础设施全面对接和互联互通,在政策规划、设施建设、港口航运、环境治理、公共服务等领域深化协同交流与合作。

4. 达峰攻坚型城市

第四类为“达峰攻坚型”城市,包含以汕头、韶关、湛江、茂名、揭阳、云浮等为代表的13个城市。该类城市整体经济发展处于广东的下游水平,2020年13个城市的GDP总量占比与“低碳潜力型”3市相当,人均GDP不到“绿色示范性”2市的三分之一。工业发展相对缓慢,仍处于工业化建设阶段,第二产业增加值占比只有36.24%,规模以上工业企业数量占全省的18.73%,而第一产业比重相对较大,约为全省平均水平的4倍。因大量土地并未开发,建成区面积占比仅2.93%,就业机会的稀缺导致该类城市的人口大量流失,2020年末总人口仅400.86万人,人口年均增长率为全省最低水平,为0.23%。由于基础设施相对传统落后、创新技术尚未开发、节能监管力度不足、人们环保意识欠缺等原因,该类地市仍处于高耗能发展模式,能源利用效率较低,能源消耗强度远超第一、二类城市。近年来,该类城市正处于经济发展的起步上升期,GDP年均增长率达10.85%,经济增长紧密影响着这些城市的碳排放(图 9,以汕尾、揭阳为例),碳排放年均增长率居全省首位。参考第一类“绿色示范型”及第二类“降碳潜力型”城市群正在向以低碳产业拉动经济增长发展模式靠拢的大趋势,该类城市需加大力度增强经济发展,以开发绿色建筑的形式来开发土地,提高现有的2.93%的建成区比例。既要避免低碳带来的经济遏制,大力提升处于全省最低的4.48万元人均GDP水平;也要避免为了发展经济而高耗能高污染,提高能源利用效率,把能源消耗强度从全省最高的0.09水平往“绿色示范型”城市靠拢,坚定走环保与经济增长兼顾的可持续发展道路。经济低碳发展任务艰巨且路径较长,预测该类城市的达峰年份较前三类城市有所延迟,初步预判该类城市未来在2025-2027年碳排放增长率将出现下降趋势,并在2027-2030年前后实现达峰。

|

图 9 2005-2020年汕尾市和揭阳市GDP和CO2排放总量的变化图 |

该类城市仍处于经济发展和城市化的早期,上升空间非常大,经济和能耗均将会在未来较长一段时间内缓慢增长,经济低碳发展需要深度攻坚。因此在探索碳达峰路径时,主要有集约化开发资源及规模化布局低碳产业链、加快建设“9+6”珠三角融合发展城市群、源头上提高人们环保意识三方面的建议:(1)建立精准的产业布局规划建设,以规模化布局低碳产业体系为重点,培育壮大下游产业链;引导资源规模化、集约化开发,提高资源节约和综合利用水平,早期规避传统的“先污染后治理”的传统工业化老路。(2)加快“9+6”珠三角融合发展城市群的推进脚步,积极开展产业的承接转移帮扶工作,盘活当地经济发展动能。(3)优化人才引进政策,为当地产业发展注入技术与人才动力;加强节能宣传,全面提高人们环保意识水平。

从总体特征来看,“达峰攻坚型”城市碳排放占全省比例最高,达41.74%,是降碳行动最具挑战性的城市,需重点关注。“绿色示范型”城市均为国家低碳试点城市,需率先达峰,为其他地市带来良好示范。“降碳潜力型”和“节能改造型”城市是工业分布最为密集的城市类型,是技改降碳潜力和动力最大的城市,需加大力度推进节能改造。

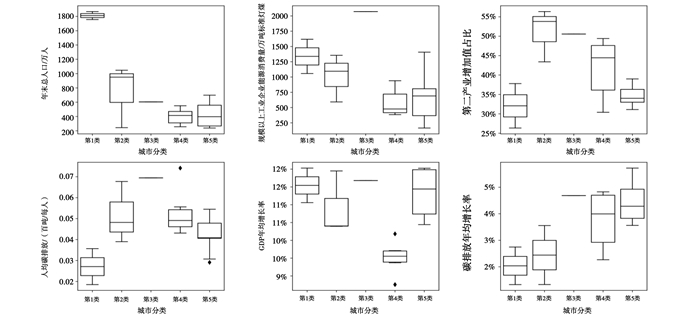

(二) 基于进出口贸易视角的聚类变动分析从进出口贸易视角分析,在GDP总量视角基础上增加了进出口总额及其年均增长率指标后,第一类“绿色示范型”(广州、深圳)城市及第二类“降碳潜力型”(珠海、佛山、东莞)城市的聚类结果无变化,这两类城市的进出口总额分别占广东进出口总额的51.5%和32.23%,规模大且发展迅速,是广东外贸的主力。从这个视角上看,汕头、惠州、中山、江门、潮州、揭阳等六个城市被归为一类,称为第五类,相比第三类“节能改造型”(惠州、中山、江门)城市新加入了汕头、潮州和揭阳,地理位置往粤东延伸。而河源和茂名被归为一类,概括为第六类,这两个城市的出口总额增长较快。第七类则包含韶关、梅州、汕尾、阳江、湛江、肇庆、清远、云浮8个城市(表 5),原同属于第四类“达峰攻坚型”城市。该视角的城市特征见图 10。

| 表 5 进出口贸易视角下碳达峰趋势聚类结果 |

|

图 10 进出口贸易视角下不同碳达峰类型城市特征图 |

城市类别变动分析与侧重政策建议如下:

在增加了进出口总额及其年均增长率指标后,原属“达峰攻坚型”的汕头、潮州和揭阳跻身到“节能改造型”类别中,成为第五类城市(表 5)。这6个城市的进出口贸易均发展迅速且趋势利好。2020年,汕头获批国家级市场采购贸易试点,综保区工业企业发展势头强劲,充分发挥“综合保税区+跨境电商综试区+华侨试验区+自贸区”四区政策叠加优势,疫情下进出口总额仍保持快速增长;而潮州和揭阳分别为中国的“瓷都”和最大的不锈钢制品生产基地,产品均大量远销多个国家和地区,对广东对外贸易高质量发展具有良好推动作用。惠州、中山、江门获批跨境电商综试区,2020年全年外贸进出口总额均超千亿,经济总体上对外贸依赖性较强。与“节能改造型”城市相比,该类城市的人均GDP和人均碳排放均有所下降,而GDP总量和碳排放年均增长率则有所提高,说明这类城市的进出口贸易在促进当地经济快速增长的同时,对碳排放增长趋势也有着较强推动力。因此,应侧重进出口贸易的高质量发展。通过鼓励引导企业增资扩产,加大节能技改投入,加快构建现代化绿色经济体系,全面对标高质量外贸经济发展要求。

进出口贸易视角下的第六类城市包含河源和茂名,第七类包含“达峰攻坚型”的韶关、梅州、汕尾、阳江、湛江、肇庆、清远、云浮8个城市(表 5)。第六类聚类结果排名比第七类城市靠前,说明这两个城市的对外贸易情况较为利好。从数据上分析,2020年出口总额均值比第七类(出口规模全省最小,2020年出口总额均值约为广州和深圳的八十分之一)高8亿美元,年均增长率高出10个百分点,是出口总额增长率最高的两个城市。而在能耗方面,能源消耗强度、人均碳排放水平及碳排放年均增长率均比第七类城市低,说明该类城市进出口贸易产业的能源利用效率较高,节能工作落实较好。从发展趋势上分析,2020年,茂名获批跨境电商综试区,对加快建设自主品牌,引导跨境电子商务可持续发展,推动产业升级及贸易高质量发展具有重大意义。河源高新区已获批认定为国家外贸转型升级基地,进一步优化提升河源外贸结构、促进优势出口产业集聚发展,有力推动外贸高质量发展。对于第六类城市,建议侧重培育外贸低碳可持续发展新动能,稳中提质,大力推动节能创新,全力打造与珠三角战略性支柱产业集群衔接配套的产业基地,培育发展超千亿级产业集群。

第七类城市的碳排放年均增长率较“达峰攻坚型”城市有所下降,GDP年均增长率变化不大,说明该类城市的对外贸易经济缺乏发展动力。因此,从外贸视角来看,建议该类城市以优化城市空间布局、盘活资产设施存量的角度出发规划低碳发展;其次,进一步完善顶层设计,利用好各市当地资源,树立品牌培育意识,培育龙头企业,并积极探索产业延伸,完善配套支撑产业链,增强供给能力,加大“区域品牌”培育及对外宣传力度,扎实推进对外贸易产业建设。

(三)基于重点能耗视角聚类变动分析

从重点能耗视角分析,在GDP总量视角基础上增加了规模以上工业企业能源消费总量及其年均增长率指标后,第一类“绿色示范型”(广州、深圳)城市以及第二类“降碳潜力型”(珠海、佛山、东莞)城市的聚类结果无变化。但特殊的是,惠州被单独归为一类,其重点能耗情况较为突出,称为第八类。第九类城市包含汕头、韶关、梅州、中山、江门、潮州6个城市。剩下的河源、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳、云浮9个城市概括为第十类(表 6)。基于重点能耗视角的城市特征见图 11。

| 表 6 重点能耗视角下碳达峰趋势聚类结果 |

|

图 11 重点能耗视角下不同碳达峰类型城市特征图 |

城市类别变动分析与侧重政策建议如下:

重点能耗视角下,惠州脱离了“节能改造型”城市,被单独分为一类(表 6)。其规模以上工业企业能源消耗量居全省最高水平,达2071.66万吨标准煤,比“绿色示范型”城市均值高734万吨标准煤,为“降碳潜力型”城市的两倍。同时,其增长率也为全省第一,高达20.80%。其他指标,人口、人均GDP、第二产业增加值占比、能源消耗强度等均比原属的第三类城市有所增加,但建成区面积占比下降了约2个百分点,其年均增长率上升1个百分点,说明惠州的人口、工业企业等分布较为密集,且城市化规模处于不断扩张状态。与“节能改造型”的另两个城市相比,惠州的规模以上工业企业数量相当,占30.8%,但其总产值和能源消费量约占3个城市总量的45%、62.7%,说明惠州的工业企业规模相对较大,能耗较高,节能工作有待进一步加强。惠州是全省碳达峰目标实现的重要潜力来源,建议产业结构继续往绿色创新方向快速发展,淘汰高耗能中小企业;其次,政府出台完善人才引进相关政策,提高高科技人才的吸引力度,为城市发展注入源源不断的动力。重点能耗视角下第九类城市包含“节能改造型”的中山、江门,以及“达峰攻坚型”的汕头、韶关、梅州和潮州(表 6)。在增加规模以上工业企业能源消耗量指标后,该类城市的各项指标比第四类均有所优化,但距离第三类城市的整体水平有一定的差距,人口、人均GDP、第二产业增加值占比及其增长率指标值均低于第三类城市,说明该类城市的发展速度及活力不及惠州。因此建议该类城市强化与地方经济社会合作,利用地域优势,争取打造成为珠三角核心地区的产业转移重地,扩大内需,发展新基建、电子商务、高端旅游、现代服务业,经济发展与碳达峰齐头并进。

最后,第十类包含河源、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳、云浮9个城市(表 6)。与第九类相比,该类城市人均GDP、第二产业增加值占比、建成区面积占比水平均较低,但规模以上工业企业能源消耗量及其增长率水平却大幅高于第九类城市。充分体现出该类城市产业规模较小且产值较低,生产技术相对落后。在今后的发展规划中,需侧重城市开发投资力度,扩大产业规模,优化多元性产业布局,提高整体经济发展水平;同时注重高排放高耗能传统技术的改进,引进高新节能技术和高科技人才,为城市发展注入动力。

六、结论与对策 (一) 结论与长三角经济圈和京津冀经济圈相比,大湾区经济圈单位GDP碳排放、人均碳排放均处于较低水平,其中“港”和“澳”已率先实现碳达峰目标,低碳发展指标较优,大湾区经济圈低碳发展的瓶颈主要在于“粤”内部不同城市在社会经济发展、城镇化程度、产业结构、生产技术、碳排放工作进展等多方面存在较大差距,区域发展不平衡。广东碳排放较高的地市主要集中在环珠三角区域,而各地市碳排放呈现中心城区较低,紧邻中心城区的区县较高,更外围区县较低的状况。广东省是整个粤港澳大湾区率先实现碳达峰的关键突破口,也是实施碳减排的主战场,尤其是深圳、广州等经济圈核心城市要在全国率先实现先行示范,为其他地市提供可复制的低碳发展实施路径。

因此,在规划广东碳达峰时间和行动路径时需根据不同类型城市的特征差异化展开,让有条件的城市率先碳达峰,形成示范作用,进而拉动全省实现碳达峰。本文运用聚类分析方法,先从GDP总量视角分类分析广东21个城市的碳达峰趋势,研判不同类型城市的碳达峰年份,科学地提出达峰路径建议。再分别从进出口贸易视角、重点能耗视角聚类,对比分析不同视角聚类结果的差异,有针对性地提出补充碳达峰措施,使整个分析过程更科学完善。

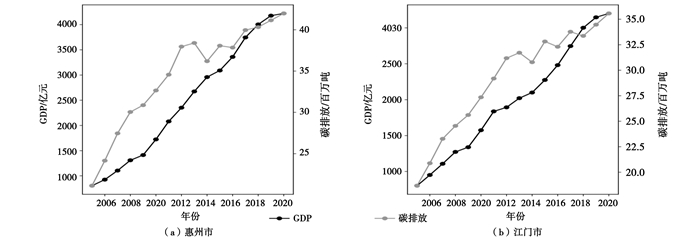

总体而言,建议广东走包容性碳达峰道路,在总体趋势得到有效控制和排放显著下降的情况下,鼓励有条件的地市先碳达峰(如“绿色示范型”和“降碳潜力型”城市),形成示范效应;同时,允许一些需要继续大力发展和振兴经济的地市(如“节能改造型”和“达峰攻坚型”城市)在经济社会“小步追赶”的过程中碳达峰时间稍有滞后,形成有序可控的碳达峰梯度。如图 12所示,整体研判广东全省的碳达峰时间将会出现在2027年。

|

图 12 广东碳达峰时间梯度研判及路径分析图 |

基于GDP总量视角的结果,城市的碳达峰路径设计应根据类型特征有不同的侧重点:(1)对于人口规模大、经济体量大、产业结构以服务业为主的“绿色示范型”城市,消费侧碳减排任务面临挑战较大,应侧重引领消费侧低碳转型,加快探索市场导向的低碳机制,以碳中和为目标率先探索深度脱碳路径,积极建设新型达峰示范区,率先实现碳达峰。(2)对于工业化程度较高,经济发展迅速的“降碳潜力型”城市,产业结构和能源结构优化带来的降碳潜力较大,应侧重新建耗煤项目能源清洁化管理,加快风能、光伏、生物质能、地热能等清洁能源的开发利用;加强“两高”工业节能技改,健全工业节能降耗法规标准,发展创新型绿色经济,走在全省碳达峰前列。(3)对于正处产业承接转型期,经济增长与碳排放程度高度相关,发展动力十足的“节能改造型”城市,能耗强度大、降碳难度高且路径长,应侧重产业低碳化布局,淘汰传统落后产能,引进高端制造业和现代服务业,利用好区位优势全面对接粤港澳大湾区核心城市,优化人才引进政策,为城市发展注入强劲动力。(4)对于经济水平较为落后,工业发展缓慢,产业规模小且单一、资源依赖性较强,城市化水平较低的“达峰攻坚型”城市,应侧重加大城市开发力度,集约化开发资源及规模化布局低碳产业链,培育壮大下游产业链;加快建设“9+6”珠三角融合发展城市群,承接发达城市的产业转移,构建多元化产业体系,从源头上提高人们环保意识,提高资源的使用效率。

基于进出口贸易和重点能耗视角聚类结果,应根据聚类变化特点因地制宜提出需要侧重的达峰工作方向:(1)从进出口贸易聚类变化角度分析。首先,汕头、潮州和揭阳的对外贸易产业在促进当地经济快速增长的同时,对碳排放增长趋势也有着较强推动力,应加大节能技改力度,引导进出口贸易的高质量发展。其次,对外贸易情况较为利好的河源、茂名应注重提高出口产品质量档次,增强品牌影响力,培育外贸绿色可持续发展新动能,促进外贸稳中提质。最后,出口规模全省最小的韶关、梅州、汕尾、阳江、湛江、肇庆、清远和云浮对外贸易经济缺乏发展动力,应注重积极探索产业延伸,培育龙头企业,完善配套支撑产业链,加大“区域品牌”培育及对外宣传力度。(2)从重点能耗聚类变化角度分析。规模以上工业企业能源消耗量居全省最高水平的惠州亟需进行节能技术改造,其高等教育水平与城市的低碳发展协调性较低,高质量人才占比偏低,因此应特别提高高科技人才的引进力度,吸引高水平大学的建设,引进高质量师资,自主培养城市节能发展的领军人。

总而言之,粤港澳大湾区是一个存在显著区域差异但又发展协同的有机经济圈,在实现碳达峰过程中应妥善处理不同类型城市间碳减排的协调问题,防止“碳泄漏”的发生。一是引导不同类型城市因地制宜完善差异化绿色发展机制,走差异化碳减排道路,落实广东“一核一带一区”区域可持续发展格局;二是发挥不同类型城市特色,加强区域内产业合理分工与合作,推进产业转移与承接工作,实现产业优势互补,培育壮大数字产业集群,以科技创新引领推动区域经济高质量融合和协同发展;三是加强粤港澳三地协同低碳发展机制,制定统一的碳排放核算标准,在治理制度、市场机制、科技创新等各方面实行统一部署。正确处理市场、政府和社会的关系,三者协同发力,加快形成国际一流湾区建设的新发展格局。

| [] |

董梅、徐璋勇、李存芳, 2019, “碳强度约束的模拟: 宏观效应、减排效应和结构效应”, 《管理评论》, 第 5 期, 第 53-65 页。 |

| [] |

董莹、华中、陆志翔、许宝荣、邹松兵, 2020, “面向低碳转型的甘肃省地区聚类分析”, 《中国沙漠》, 第 5 期, 第 25-31 页。 |

| [] |

郭芳、王灿、张诗卉, 2021, “中国城市碳达峰趋势的聚类分析”, 《中国环境管理》, 第 1 期, 第 40-48 页。 |

| [] |

李健、马晓芳、苑清敏, 2019, “区域碳排放效率评价及影响因素分析”, 《环境科学学报》, 第 12 期, 第 4293-4300 页。 |

| [] |

李全生, 2021, “碳中和目标下我国能源转型路径探讨”, 《中国煤炭》, 第 7 期, 第 1-7 页。 |

| [] |

李治国、王杰、车帅, 2021, “碳达峰约束下中国工业增长与节能减排的双赢发展”, 《环境经济研究》, 第 2 期, 第 7-22 页。 |

| [] |

林秀梅、关帅, 2020, “环境规制推动了产业结构转型升级吗?——基于地方政府环境规制执行的策略互动视角”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 99-115 页。 |

| [] |

刘竹、关大博、魏伟, 2011, “中国二氧化碳排放数据核算”, 《中国科学(地球科学)》, 第 7 期, 第 878-887 页。 |

| [] |

鲁传一、陈文颖, 2021, “中国提前碳达峰情景及其宏观经济影响”, 《环境经济研究》, 第 1 期, 第 10-30 页。 |

| [] |

宋鹏、张慧敏、毛显强, 2021, "面向碳达峰目标的重庆市碳减排路径研究", 《中国环境科学》, 网络首发编号20210923.006, 第1-16页。 |

| [] |

孙建, 2020, “环保政策、技术创新与碳排放强度动态效应——基于三部门DSGE模型的模拟分析”, 《重庆大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 31-45 页。 |

| [] |

王深、吕连宏、张保留、王斯一、吴静、付加锋、罗宏, 2021, "基于多目标模型的中国低成本碳达峰碳中和路径研究", 《环境科学研究》, 网络首发编号2021070214250, 第1-15页。 |

| [] |

肖挺, 2020, “全球制造业传统与环境生产率变化及收敛性的比较论证”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 13-32 页。 |

| [] |

杨莉莎、朱俊鹏、贾智杰, 2019, “中国碳减排实现的影响因素和当前挑战——基于技术进步的视角”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 118-132 页。 |

| [] |

余碧莹、赵光普、安润颖、陈景明、谭锦潇、李晓易, 2021, “碳中和目标下中国碳排放路径研究”, 《北京理工大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 17-24 页。 |

| [] |

张华、丰超, 2021, “创新低碳之城: 创新型城市建设的碳排放绩效评估”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 36-53 页。 |

| [] |

周亚军、吉萍, 2019, “产业升级、金融资源配置效率对碳排放的影响研究——基于省级空间面板数据分析”, 《华东经济管理》, 第 12 期, 第 59-68 页。 |

| [] |

朱佩誉、凌文, 2020, “不同碳排放达峰情景对产业结构的影响——基于动态CGE模型的分析”, 《财经理论与实践》, 第 5 期, 第 110-118 页。 |

| [] |

Dong B.Y., Ma X.J., Zhang Z.L., Zhang H.B., Chen R.M., Song Y.Q., Shen M.C., Xiang R.B., 2020, "Carbon Emissions, the Industrial Structure and Economic Growth: Evidence from Heterogeneous Industries in China". Environmental Pollution, 262(7), 114322.

|

| [] |

Li B., Han S.W., Wang Y.F., Wang Y.F., Li J.Y., Wang Y., 2020, "Feasibility Ssessment of the Carbon Emissions Peak in China's Construction Industry: Factor Decomposition and Peak Forecast". Science of the Total Environment, 706(9), 135716.

|

| [] |

Lin B.Q., Chen Y., Zhang G.L., 2018, "Impact of Technological Progress on China's Textile Industry and Future Energy Saving Potential Forecast". Energy, 161(20), 859–869.

|

| [] |

Chen J.D., Gao M., Cheng S.L., Hou W.X., Song M.L., Liu X., Liu Y., Shan Y.L., 2020, "County-level CO2 Emissions and Sequestration in China During 1997-2017". Scientific Data, 7(1), 391.

|

| [] |

Su K., Lee C.M., 2020, "When Will China Achieve Its Carbon Emission Peak? A Scenario Snalysis Based on Optimal Control and the STIRPAT Model". Ecological Indicators, 112(5), 106138.

|

| [] |

Kang Y.F., Li B., Zhao J.Y., Ge B.Z., Weng M., Shi Z.Q., Zhao Y.Q., 2020, "Effect of Structure on the Secondary Electron Emission of Tetrahedral Amorphous Carbon Films". Vacuum, 172(C), 109043.

|

| [] |

He K.B., Meng F., He D.Q., Wang M.Q, 2011, "Impacts of Urban Transportation Mode Split on CO2 Emissions in Jinan, China". Energies, 4(4), 685–699.

|

| [] |

Pu Z.N., Yue S.J., Gao P., 2020, "The Driving Factors of China's Embodied Carbon Emissions". Technological Forecasting & Social Change, 153(4), 119930.

|