改革开放四十多年来,我国对外开放的主旋律已经由单一的“引进来”逐步过渡到“引进来”与“走出去”并重,外资政策经历了从单纯“吸引外资”到“吸引外资”与“鼓励海外投资”并重的发展历程。近些年来,我国对外投资规模迅猛增长。据商务部统计,截至2018年底,中国超2.7万家境内投资者在全球188个国家(地区)设立对外直接投资企业4.3万家,全球80%以上国家(地区)都有中国的投资。根据商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的《2018年度中国对外直接投资统计公报》的数据,至2018年末,16年来中国对外直接投资存量达1.98万亿美元,是2002年末存量的66.3倍,在全球分国家地区的对外直接投资存量排名由第25位升至第3位,仅次于美国和荷兰。毋庸置疑,随着经济转型和企业竞争力的增强,我国逐渐从“资本输入”为主转变为“资本输入”和“资本输出”并重的开放发展模式,是我国全面深化改革和扩大开放的必经之路,也标志着中国正从国际贸易大国向境外投资大国迈进,这是中国在全球经济地位的历史性跨越。

与此同时,我国的税收管理制度不断完善,税收征管能力不断强化。税收不仅是国家财力的保证,同时也是宏观政策的重要组成部分,具有宏观调节作用。而税收征管是保障国家财力的重要基础,其目标同样应当服从于税收的基本职能,首先由保障国家财力衍生出的征管目标是提高纳税遵从度,实现“应收尽收”。这是税收征管的首要目标,在相同的税基下,较高的纳税遵从度能够给国家提供更为充足的财力支持并通过降低不法逃税来改善税负公平环境。事实上,自1994年我国实施了以推行增值税和分税制为主要内容的工商税制改革起,一些不法分子就趁此机会利用伪造、倒卖、盗窃、虚开增值税专用发票等手段进行偷、逃、骗国家税款的违法犯罪活动,严重干扰了国家的税收秩序和经济秩序。在这样的背景下,为了加强管理,开展打击伪造、倒卖、盗窃发票违法犯罪专项斗争,坚决维护新税制的正常运行,国务院决定引入信息化技术手段以加强监管,并命名为“金税工程”。因此,我国的税收信息化历程先后经历了“金税工程一期”、“金税工程二期”和“金税工程三期”等阶段。伴随着“金税工程”的不断深入,税收稽查体系不断完善,税收征管强度也随之提升。随着我国税收征管强度的不断提升和税收征管效率的不断提高,税收流失率逐年降低,实际税收收入和潜在税收收入的差异不断缩小,为国家税收收入增长提供了动力(吕冰洋、郭庆旺,2011;周黎安等,2012)。

从理论上讲,税收征管强度的提升会降低部分企业在国内的税后利润空间,使这些企业预期国内投资收益较低,进而促使企业选择在海外投资,通过在全球范围内的资本安排以实现其税后收益最大化。那么,税收征管是中国企业对外投资的国内驱动因素吗?或者说,税收征管是否推动了中国企业的对外投资行为呢?这是本文旨在探讨的核心问题。

经济合作与发展组织(OECD)声称,目前的全球跨境税收制度亟须改变。在现行制度中,跨国公司缴纳多少税款取决于其注册地而非主要营业地区,这使得不少科技公司得以跨境避税。据美国参议院2001年的一份报告显示,全美的跨国公司在2000年共避税达450亿美元。跨境避税的案件屡见不鲜①,而已曝光的案件仅是“冰山一角”。现有研究指出,大量证据表明跨国公司有在低税率地区报告高额利润的倾向,公司为保护股东利益而避免承担不必要的税赋(Hines and Rice, 1994)。那么,对于我国而言,税收征管会增加企业向税率低的东道国进行投资进而跨境避税的动机吗?鉴于“金税工程三期”是我国的税收信息化经历了“金税工程一期”、“金税工程二期”及其他信息系统的开发和建设后实施的一个提升税收征管水平的信息化建设工程,真正意义上实现了数据管税和信息管税,在税收信息化历程中具有里程碑意义。并且,“金税工程三期”先采取试点,然后实行区域梯度推进,因而该政策在时间和空间上呈现出明显的异质性,这为我们利用准自然实验冲击(“金税工程三期”政策上线)来深入理解和全面认识“税收征管是否成为了中国企业对外投资的国内驱动因素”提供了良好的契机。因此,本文利用“金税工程三期”政策上线这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的准自然实验,采用双重差分法首次实证检验了税收征管对企业对外投资行为的影响作用。在中国企业对外投资快速增长的背景下,深入探究和全面认识企业对外投资的国内驱动力及其影响因素,以便有的放矢地提升对外投资水平和质量,具有十分重要的理论价值和现实意义。本文接下来的内容如下:第二部分为文献回顾、政策简介与研究假设,第三部分为研究设计,第四部分为实证分析,最后一部分为文章结论和政策建议。

① 例如,美国国家税务局于2004年调查了葛兰素制药集团,称其前身GlaxoWellcome公司在1989至1996年期间在美国少纳所得税52亿美元。尽管葛兰素制药集团公司已经就其利润在英国纳税,而且英美两国也早已签署“避免双重征税协定”,但是美国国家税务局认为葛兰素利润大多源于美国,因此仍决定起诉该公司。引自新浪财经新闻:《政府与跨国公司的纳税争端》(http://news.sina.com.cn/c/2004-02-24/09572945713.shtml)。

二、文献回顾、政策简介与研究假设 (一) 文献回顾与本研究密切相关的文献有两支:一支文献是聚焦“税负与企业对外投资行为”的相关研究,另一支文献则是探讨“金税工程三期”政策效应的相关研究。具体梳理并汇总如下:

1.税负与企业对外投资行为的相关研究

在国外的研究方面,早在20世纪80年代,Hartman(1984, 1985)最早指出,企业在决定是否进行对外投资时,会比较对内投资与对外投资的税后收益率。因此,母国税负和东道国的税负对企业是否进行对外投资具有重大影响。这一观点启发性较强,所以到20世纪90年代的时候,一些学者陆续支持了该观点。Slemrod(1990)也提出在任何投资案例中,都值得考察母国税负对企业对外投资的重要性。Caves(1996)研究发现,母国的高税率会增加对外直接投资。关于该主题的研究在21世纪进一步深化。Gropp and Kostial(2000)指出,母国与东道国税负对FDI的流入、流出均具有显著影响。当母国税负过高导致国内投资税后收益相对于国外投资明显偏低时,企业会选择进行对外投资,即“利润转移效应”,并基于OECD 25国1000家企业的数据验证了这一理论预测。Gordon and Hines(2002)进一步指出企业会通过迁移总部来逃避母国的高税率。而国内关于该话题的研究才刚刚开始,李丽丽、綦建红(2017)通过匹配中国工业企业数据库和境外投资企业(机构)名录后基于企业层面的研究发现,实际税负过高不仅提高了中国企业进行对外直接投资的概率,而且持续保持高位的税负也会导致企业向外投资的次数不断增加。该文启发了我们对该话题的思考,但并没有分析其影响机制以及处理潜在的内生性问题,因而说服力有限。事实上,由于我国税收制度或政策的改革往往先采取试点,然后实行区域梯度推进,这为我们利用税收制度或政策的改革这类准自然实验冲击进行探究提供了良好的契机,而本文恰好利用了这一识别策略,这也是本文在识别策略方面的边际贡献。

2.“金税工程三期”政策效应的相关研究

“金税工程三期”的政策效应近些年引起了学术界的广泛关注和讨论,与此相关的研究大致可以划分为两类:(1)一类是聚焦“金税工程三期”的政策初衷能否实现,均得到了较为肯定的答案:张克中等(2020)基于上市公司数据的研究结果表明,“金税工程三期”的实施显著提高了企业的实际所得税负,这一信息监管技术的进步导致实际所得税负上升了4%,降低了企业的逃税程度。并且,无论是基于中国税务局调查数据还是上市公司数据的研究结果均表明,“金税工程三期”不仅提高了企业纳税遵从度(唐博、张凌枫,2019;樊勇、李昊楠,2020),还显著地缩小了企业间的税负差距、促进了税负公平(李艳等,2020)。(2)另一类是聚焦“金税工程三期”政策冲击对企业运营和管理产生的诸多影响。虽然均采用上市公司数据作为研究样本,但学者们从不同视角先后证实了“金税工程三期”政策冲击对企业创新(吉赟、王贞,2019)、企业财务报告质量(王雪平,2020)、公司股价崩盘风险(徐捍军,2021)和企业盈余管理程度(孙雪娇等,2021)的影响作用。而对外投资作为企业国际化的关键一步,是否也会受到“金税工程三期”政策冲击的影响呢?关于该话题的探讨尚未开始。基于此,本文探讨了“金税工程三期”对企业对外投资的影响作用,也是“金税工程三期”政策冲击对企业运营和管理所产生的诸多影响的一个方面。

综上所述,虽然目前关于“税负与企业对外投资行为”、“‘金税工程三期’政策效应”的相关研究不断涌现,但仍旧缺乏以“金税工程三期”政策为准自然实验探讨“税收征管如何影响企业对外投资”的相关研究,该领域的空白有待于进一步填补。鉴于此,本文的边际贡献在于:(1)首次采用“金税工程三期”政策上线这类准自然实验探究了税收征管对中国企业对外投资行为的影响作用,该方法论可以缓解潜在的内生性问题。(2)本文补充了关于“企业对外投资影响因素”这一研究领域的实证研究,证实了“税收征管是中国企业对外投资的国内驱动因素”。(3)初次考察了“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的潜在影响机制,并初步探讨了两者的异质性关系。

(二) 政策简介金税工程一共分为三期,第一期于1994年启动,原航天工业部和电子工业部各自开发了相互独立运行的防伪税控系统和交叉稽核系统,当年下半年两个系统开始试点。其中,稽核系统在全国部分地区50个城市试运行,防伪税控系统在珠海、鞍山和镇江3市试运行。试运行发现交叉稽核系统存在一些缺陷,影响了系统功能的发挥,主要是专用发票数据靠人工录入,存在大量的采集错误,导致计算机产生的稽核结果多为垃圾信息,由于试点范围有限,只在部分城市建立了稽核网络,对其他地区的专用发票没有办法进行交叉稽核(许善达,2009)。由于运行结果与预期目标相差甚远,金税工程一期于1996年停止运行。

金税二期工程于2001年左右实施,取得显著成效。金税二期投入运行后的数据显示,认证发现的涉嫌违规发票占全部认证发票的比例从2001年初的0.227%下降到0.02%,稽核发现的涉嫌违规发票占稽核总票数的比例从2001年初的8.5%下降到0.02%(姚琴、孙继文,2013),增值税的征收率从2001年的59.8%到2003年的66.7%,有效缓解了“假票”、“大头小尾发票”、“真票虚开”等问题(全国金税工程工作会议,2003)。但是由于金税二期覆盖范围有限,且只能采集和稽核专用发票信息,在其它环节的管理上仍旧存在问题,偷税漏税行为时有发生① (吉赟、王贞,2019)。

① 虽然金税二期工程上线,但对于下游的企业和商家,由于终端客户不需要发票,因此会导致企业以各种形式拖延或不开具发票,并且将这些发票以折价的方式卖给其他企业,以使得这些企业抵扣增值税。特别是金税二期并没有充分覆盖完税凭证、运输费用专用发票、农产品销售发票以及农产品收购发票,而这些发票都可以用来抵扣增值税,从而存在稽查漏洞(Liu and Zhao, 2017)。

在总结金税一期工程和金税二期工程实践经验的基础上,国务院于2005年9月批准金税三期立项。如果说“金税二期”是发票管税的话,那么“金税三期”是真正意义上的数据管税、信息管税,具有中国税收征管水平里程碑意义。2013年,金税三期工程在重庆、山东、山西等国、地税系统单轨上线, 2015年金税三期工程优化版应用系统(以下简称金税三期优化系统)先后在广东、内蒙古、河南的国、地税系统上线,此后全国各省份陆续上线金税三期优化系统,并于2016年年底在全国所有省份上线完毕。与前两期相比,金税三期工程系统覆盖企业的所有税种、覆盖税务管理的重要工作环节,覆盖各级国、地税机关,并与有关部门联网,使得相关部门的数据得以共享,方便对纳税人应缴税款进行对比分析和交叉稽核,从而降低企业偷税漏税的动机。总体而言,随着“互联网+”和大数据时代的到来,金税三期工程利用互联网技术,加强了税收监管力度,提高了税收征收率(吉赟、王贞,2019)。诚如前文所说,金税工程三期会对企业的生产运营决策产生诸多影响,而本文探讨了金税工程三期如何影响企业的对外投资,也是诸多影响的一个方面。

(三) 研究假设资本跨国流动性的加强,为企业避税提供了更加便利的渠道。通过在全球范围内的资本安排,企业可以实现其税后收益最大化(李丽丽、綦建红,2017)。因此,在东道国的税负既定的情况下,母国税收政策的变动对企业是否进行对外投资(或者说企业投资决策)产生重要影响。当母国税收征管强度提升导致国内投资税后收益相对于国外投资税后收益具有较大差别时,企业会选择进行对外投资,即“利润转移效应”(Gropp and Kostial, 2000)。基于此,结合中国企业目前承担税负较高①以及“金税工程三期”政策的上线会使税收征管更加严格、企业纳税遵从度相应增加的事实,本文提出理论假说1:

① 高培勇(2015)指出,中国90%以上的税收收入来源于企业的缴纳,意味着几乎所有的中国税收负担首先是落在企业身上的。不考虑税收转嫁等问题,中国的税收负担基本上是由企业纳税人“独自挑起”的。根据美国福布斯杂志2015年发布的“税负痛苦指数”,中国的税负水平在亚洲排名第一、全球排名第三。

假说1:“利润转移效应”下,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击会提高中国企业进行对外投资的概率。

一旦企业因避税而迈出了对外投资的第一步,如果母国税负维持在一个相对较高的水平或者由于税收政策的变革使得税收征管强度进一步增加时,则可能引发企业持续追加对外投资,即对外投资额增加,以保证企业的每一笔投资都能够为企业带来最大化的收益。基于此,结合中国企业目前承担税负较高以及“金税工程三期”政策的上线会使税收征管更加严格、企业纳税遵从度相应增加的事实,本文提出理论假说2:

假说2:“利润转移效应”下,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击会增加中国企业的对外投资规模。

传统的税收竞争理论指出,开放经济条件下,资本完全自由流动,此时的资本税趋近于零,因为资本在不受限制的情况下完全可以通过重新的区位选择逃避税收(Diamond and Mirrlees, 1971;Razin and Sadka, 1991)。既然资本流动自由化允许企业按照税收来选择区位,那么当税负维持在一个相对较高水平的母国由于税收政策的变革使得税收征管强度进一步增加时,企业的“避税动机”会增加,具体表现为对外投资企业进行区位选择时会偏好于低税负的国家和地区。如果说“金税工程三期”政策上线增加了企业纳税遵从度、促进“应收尽收”,进而增强了企业的避税动机的话,那么企业在进行对外投资时会偏好于向税率较低的东道国进行投资。

假设3:“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击会增加中国企业的“避税动机”,具体表现为这一政策冲击会增加中国企业向低税负国家和地区进行对外投资的概率和规模。

三、研究设计 (一) 数据来源与处理鉴于国务院于2005年9月批准了“金税工程”三期立项,所以本文选取2006~2018年上市公司作为研究样本,样本数据主要来自于CSMAR公司研究系列数据库、Wind沪深股票指标数据库和中国研究数据服务平台的上市公司基本信息数据库,我们对三个数据库进行了匹配。参照李建军、李俊成(2020)的做法,本文对初始数据进行如下筛选:(1)鉴于金融类企业由于财务报表项目构成与实体企业有较大差异,而本文重点关注实体企业,因此,剔除金融行业类别的上市公司样本;(2)考虑到亏损类上市公司数据异常,剔除在数据提取期间被ST、*ST的上市公司样本。此外,省级层面的数据来自于EPS数据平台和CSMAR区域经济数据库,市场化指数来自于王小鲁等(2019)发布的《中国分省份市场化指数报告(2018)》,企业对外投资的东道国信息来自于《境外投资企业(机构)名录》,而东道国相关数据来自于世界银行数据库,与东道国是否签订避免双重征税协定的相关信息来自于国家税务总局,银行分支机构数据来自于中国研究数据服务平台的中国商业银行分支机构数据库。

(二) 计量模型与变量说明本研究所关注的企业对外投资行为主要包括两个方面:企业对外投资倾向和企业对外投资规模。因此,基于多期DID的识别策略,本文所设定的基准回归模型如下:

| $ propensit{y_{ikct}} = {\alpha _1} + {\beta _1}policy + {\gamma _1}firmC{V_{ikct}} + {\gamma _2}provinceC{V_{pt}} + {\eta _k} + {\varphi _c} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

| $ scal{e_{ikct}} = {\alpha _2} + {\beta _2}policy + {\gamma _3}firmC{V_{ikct}} + {\gamma _4}provinceC{V_{pt}} + {\eta _k} + {\varphi _c} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

其中,下标i代表企业,k代表企业所属行业,c代表企业所在地(精确到县域层面),t代表年份;被解释变量propensity和scale分别表示企业对外投资倾向和企业对外投资规模;核心解释变量policy是本文关注的“金税工程三期”这一政策变量,企业所在的省份在“金税工程三期”上线之前取值为0,上线之后取值为1;firmCV表示影响企业对外投资行为的一系列企业特征的控制变量矩阵,γ1和γ3为这些企业特征的控制变量的系数矩阵;鉴于核心解释变量policy是省份层面的变量,为了更精确地将其影响作用分离出来,回归模型中也控制了一些影响对外投资行为的其他省份特征变量,provinceCV表示影响企业对外投资行为的一系列省份特征的控制变量矩阵,γ2和γ4为这些省份特征的控制变量的系数矩阵;ηk,φc和λt分别代表行业固定效应、县域固定效应和年份固定效应,其中,行业固定效应吸收了关于行业特征对回归的影响,县域固定效应吸收了关于县域特征对回归的影响,而年份固定效应吸收了关于年份特征相关因素的影响,比如当年的汇率波动、经济波动、突发的政策影响等;εit为干扰项。参照并综合曹越等(2017)和李笑等(2019)的做法,本文选取的控制变量包括①:全要素生产率(tfp)、企业规模(lnasset)、资产负债率(asset_liability)、边际利润率(marginprofit)、企业应尽纳税义务(lntax)、毛利率(profitratio)、企业类型(type)、资产报酬率(roa)、投资收益占比(eqinc)、组织冗余度(redundency)、每股收益(perreturn)、雇佣员工数(lnstaff)、财政负担率(burdenratio)、外商投资企业数(FIEs)和人均GDP(perGDP)。各变量的统计性描述如表 1所示。

| 表 1 各变量的统计性描述 |

① 本文在基准回归中并没有控制东道国的相关指标,原因如下:①首先,中国企业对外投资的东道国信息只能从《境外投资企业(机构)名录》中获取,由于《境外投资企业(机构)名录》中所记录的中国企业对外投资信息(包含东道国这一指标)截止到2015年,如果我们在基准回归中引入东道国相关指标的话,那么回归样本也会截止到2015年。而大部分省份是在2015年和2016年上线“金税工程三期”(成为处理组),回归样本截止到2015年会导致大部分省份没有政策实施之后的样本观测值,进而导致没法进行平行趋势假设检验。②其次,对中国的对外投资企业而言,外部的东道国的状况是既定的(或者说相对外生的),无论是处在“处理组”还是“对照组”的中国对外投资企业,它所面对的外部的东道国状况都是一样的,并没有系统性偏差,所以并不污染基准回归所估计的系数。③为了弥补在基准回归中由于数据缺失所造成的不能控制东道国相关指标的遗憾,本文决定在稳健性检验部分再引入东道国相关指标,这样既不影响平行趋势假设检验,又可以检验估计结果的稳健性。

四、实证分析 (一) 基准回归本文利用“金税工程三期”政策的上线作为增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击,以探究税收征管对企业对外投资行为的影响作用,这就要求“金税工程三期”政策的上线确实对企业纳税遵从度产生了实质性影响,促进了“应收尽收”。鉴于此,我们首先需要证实“金税工程三期”政策的上线增加了企业纳税遵从度、促进了“应收尽收”,基于数据和指标的可得性,我们以企业所得税实际征收率作为企业纳税遵从度的衡量指标,检验“金税工程三期”政策的上线对企业所得税纳税遵从度的影响作用。回归结果如表 2所示,为了检验估计结果的稳健性,我们依次引入不同层面的控制变量并控制不同的固定效应组合:表 2的第(1)列(控制行业、县域和年份固定效应)和第(2)列(控制企业和年份固定效应)不引入任何控制变量;表 2的第(3)列(控制行业、县域和年份固定效应)和第(4)列(控制企业和年份固定效应)引入企业层面的控制变量;表 2的第(5)列(控制行业、县域和年份固定效应)和第(6)列(控制企业和年份固定效应)进一步引入省份层面的控制变量。表 2的第(1)列~第(6)列的回归结果表明,“金税工程三期”政策的上线显著地增加了企业所得税纳税遵从度、促进了“应收尽收”。

| 表 2 基准回归:“金税工程三期”政策对企业纳税遵从度的影响作用 |

在证实了“金税工程三期”政策的上线显著地增加了企业纳税遵从度、促进了“应收尽收”之后,我们开始聚焦本文旨在探索的核心问题:“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击如何影响企业对外投资行为呢?鉴于本文关注的企业对外投资行为主要包括两个方面:企业对外投资倾向和企业对外投资规模,所以表 3和表 4分别以企业对外投资倾向和企业对外投资规模为被解释变量进行回归。表 3的估计结果表明,“金税工程三期”政策的上线显著地增加了企业对外投资的可能性,验证了假说1;而表 4的估计结果表明,“金税工程三期”政策的上线显著地增加了企业对外投资规模,验证了假说2。综合表 3和表 4可以看出,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击确实推动了企业的对外投资。

| 表 3 基准回归:“金税工程三期”政策对企业对外投资倾向的影响作用 |

| 表 4 基准回归:“金税工程三期”政策对企业对外投资规模的影响作用 |

在得出本文的基本结论“‘金税工程三期’这一增加企业纳税遵从度、促进‘应收尽收’的税收征管政策冲击推动了企业的对外投资”之后,本文接下来将进行一系列的稳健性检验,以考察估计结果的稳健性。

1.平行趋势假设检验

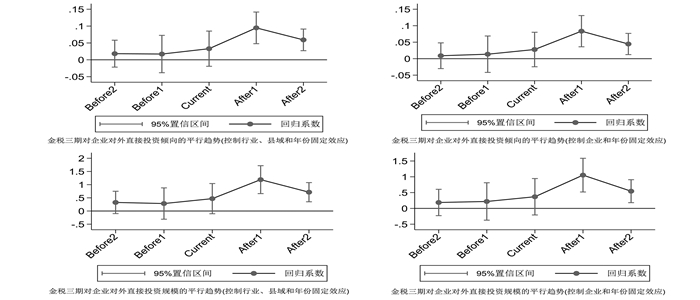

为检验双重差分模型在本文研究的适用性,在采用双重差分模型估计之前,需对处理组与对照组样本的企业对外投资倾向和规模进行平行趋势假设检验,即检验两组样本的企业对外投资倾向和规模在“金税工程三期”政策实施之前是否存在差异变动,若在政策实施之前就存在差异变动,则不能排除模型估计得到的政策效果是由政策冲击前的差异变动所引致。为了进一步检验事前的平行趋势以及观察政策是否存在时滞效应,本文借鉴Jacobson et al.(1993)、Li et al.(2016)的研究框架,采用事件分析法(Event Study),研究“金税工程三期”政策的动态效应。具体而言,将式(1)和式(2)中的policy换成表示“金税工程三期”政策实施前和实施后若干年的哑变量,因变量不变,估计如下方程:

| $ {propensit}{{y}_{ikct}} = {\alpha _1} + \sum\limits_{s = - 2}^2 {{\beta _s}} {polic}{{y}_s} + {\gamma _1}{firmC}{{V}_{ikct}} + {\gamma _2}{provinceC}{{V}_{pt}} + {\eta _k} + {\varphi _c} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

| $ {scal}{{e}_{ikct}} = {\alpha _2} + \sum\limits_{s = - 2}^2 {{\beta _s}} p{olic}{{y}_s} + {\gamma _3}{firmC}{{V}_{ikct}} + {\gamma _4}{provinceC}{{V}_{pt}} + {\eta _k} + {\varphi _c} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

其中,policy0是“金税工程三期”政策上线当年年份的哑变量, S取负数表示“金税工程三期”政策上线前S年,正数表示“金税工程三期”政策上线后S年。由于“金税工程三期”政策上线前的时期较长,但2016年年底在全国所有省份上线完毕,2016年年底才完成“金税工程三期”政策上线的省份最多向后推行2年(样本周期截止到2018年),因而本文关注“金税工程三期”政策上线前2年和上线后2年,并将政策发生前3年及以上设为基准组。表 5汇报了估计结果,图 1汇报了估计参数{β-2, β-1, β0, β1, β2}大小及对应的95%置信区间。从表 5和图 1中可以看出,政策实施之前系数估计值均不显著,而政策实施之后系数估计值均通过了1%水平的显著性检验。估计结果不仅通过了平行趋势假设检验,而且表明政策效果在政策发生之后的第一年边际影响最大,第二年明显下降。

| 表 5 稳健性检验:平行趋势假设检验 |

|

图 1 “金税工程三期”政策的动态影响 |

2.预期效应检验

将“金税工程三期”政策视为准自然实验的前提是该政策冲击是随机的,即“金税工程三期”政策冲击之前企业对该政策不具有预期效应,借鉴Lu and Yu(2015)的方法,本文对“金税工程三期”政策进行预期效应检验,通过在模型(1)和(2)中分别加入政策上线之前的第一年与政策上线之前的第二年的虚拟变量(用year(-1)和year(-2)表示)进行单独估计,分别考察企业在政策上线之前的第一年与政策上线之前的第二年是否存在预期效应。若得到上述变量的系数显著,则表明企业在政策调整之前对该政策存在预期效应。表 6的预期效应检验结果显示,year(-2)和year(-1)的估计系数均不显著,且核心变量policy的系数仍显著为正,由此可知,“金税工程三期”政策冲击之前处理组省份的企业对该政策变动并不存在显著的预期效应。

| 表 6 稳健性检验:预期效应检验 |

3.引入更多控制变量并排除同期其他政策干扰

为了检验估计结果的稳健性,本文也引入了更多的控制变量:(1)本文的样本周期涵盖了“营改增”试点的整个进程,为了进一步控制“营改增”的减税效应对企业对外投资行为的影响作用,借鉴范子英、彭飞(2017)的做法,定义“营改增”虚拟变量(VAT)为试点地区的试点行业在实施“营改增”后取值为1,否则为0。表 7.1的第(1)列和第(2)列汇报了引入“营改增”虚拟变量之后的估计结果,估计结果相当稳健。(2)根据李梅(2014)、杜思正等(2016)的研究,地区金融发展程度是影响中国对外投资水平的重要因素。鉴于此,表 7.1的第(3)列和第(4)列汇报了引入地区金融发展程度(financedevelopment)之后的估计结果,估计结果非常稳健。(3)根据李丽丽、綦建红(2017)的研究,东道国名义税率、经济发展水平以及是否与东道国签订避免双重征税协定是影响中国企业对外直接投资的重要因素,鉴于此,表 7.1的第(5)列和第(6)列汇报了引入东道国名义税率(countrytax)、人均GDP(PerCapita_GDP)、互联网使用程度(internet)和是否签订避免双重征税协定虚拟变量①(agreement)之后的估计结果,估计结果比较稳健。(4)鉴于本文的样本周期为2006~2018年,在该样本周期内,“一带一路”倡议是国家鼓励企业走出去的政策(吕越等,2019)。因此,借鉴吕越等(2019)的作法,post为处理效应时期虚拟变量,由于“一带一路”倡议在2013年提出,故将2013年及之后年份的post设定为1,之前的年份设定为0。silkroad是处理组虚拟变量,表示东道国经济体是否为“一带一路”沿线国家,如果是沿线国家将该变量设定为1,否则为0。silkroad*post表示“一带一路”倡议提出后时期虚拟变量与处理组虚拟变量的交互项,用来衡量“一带一路”倡议的影响作用。表 7.2第(1)和(2)列的估计结果表明,在控制了“一带一路”倡议这一国家鼓励企业走出的政策影响以后,估计结果依旧稳健。(5)鉴于中美经贸摩擦始于2018年3月23日,而本文的样本周期涵盖2018年这一年份。为了剔除中美经贸摩擦这一事件冲击对企业对外投资的影响作用,本文剔除了2018年的样本并重新回归。表 7.2第(3)和(4)列的估计结果表明,在剔除了中美经贸摩擦这一事件冲击的影响作用以后,估计结果依旧稳健。(6)国际领土争端、外部需求波动、贸易保护主义抬头等诸多因素所导致的对外贸易环境变化也会在一定程度上影响企业对外投资决策,而对外贸易环境变化的影响最终会体现在进出口额的波动上。因此,为了能够一并控制这些潜在因素的影响作用,我们在表 7.2的第(5)和(6)列中引入地区出口额(ln_export)和进口额(ln_import),并在表 7.2的第(7)列和(8)列中引入出口依存度(exportdegree)和进口依存度(importdegree),估计结果依旧稳健。

| 表 7.1 稳健性检验:引入更多控制变量并排除同期其他政策干扰(一) |

| 表 7.2 稳健性检验:引入更多控制变量并排除同期其他政策干扰(二) |

① 在定义“是否签订避免双重征税协定”这一虚拟变量时,以中国税务总局公布执行日期为准,若企业投资时与东道国签订避免双重征税协定且已执行,则该变量赋值为1,否则赋值为0。

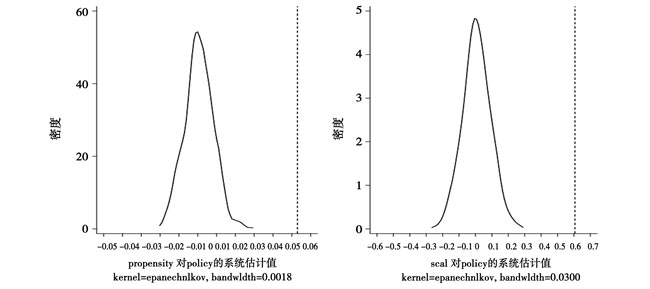

4.是否存在其他随机因素影响基本结论

为了排除“金税工程三期”政策上线的投资推动作用受到其他非观测遗漏变量的干扰,此处采用如下思路对这些遗漏的非观测变量是否会影响估计结果进行间接检验。根据估计式(1)和(2),policy系数的估计值

| $ {\widehat \beta _1} = {\beta _1} + \gamma \frac{{{cov}\left({{policy}, {\varepsilon _{it}}|{control}{\rm{ }}} \right)}}{{{var}({\rm{ }}{policy}|{control})}} $ | (5) |

| $ \hat{\beta}_{2}=\beta_{2}+\gamma \frac{{cov}\left({ policy }, \varepsilon_{ {it }} \mid { control }\right)}{{var}({ policy } \mid { control })} $ | (6) |

上式中,control表示所有涉及到的控制变量,如果γ=0,则非观测因素不会干扰估计结果,

|

图 2 随机处理后的 |

5.更换样本周期

考虑到2008年我国将企业所得税率从33%下调到25%,为了能够剔除该政策冲击的潜在影响,现将样本更换为从2008年开始的样本并再次考察“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资倾向和企业对外投资规模的影响作用,更换样本之后的估计结果如表 8第(1)~(4)列所示,估计结果非常稳健。

| 表 8 稳健性检验:更换样本周期和倾向得分匹配分析 |

6.倾向得分匹配分析

为进一步控制“金税工程三期”政策上线省份的企业与“金税工程三期”政策没有上线省份的企业的其他差异对于对外投资行为的影响,我们利用倾向得分匹配法(PSM)重新构建了控制组进行分析。具体做法如下:通过Logit模型估计倾向得分,其中模型的因变量为企业所在的省份是否上线“金税工程三期”政策,若上线则取值为1,否则取值为0,自变量是用于配比的协变量,包括基准回归中衡量企业特征的所有控制变量。根据模型估计出的倾向得分,进行1 ∶ 4抽样放回近邻配对,使得处理组的样本匹配到与其最为相似的控制组样本。最后,根据匹配后的样本重新进行双重差分分析,结果如表 8第(5)~(8)列所示,估计结果依旧稳健。

(三) 潜在的影响机制分析既然“金税工程三期”政策上线对企业对外投资行为的影响作用非常稳健,那么潜在的影响机制是什么呢?如果说税收负担已经较高的我国由于“金税工程三期”政策上线进一步增加了企业纳税遵从度、促进了“应收尽收”,进而增强了企业的避税动机的话,那么企业在进行对外投资时会偏好于向税率较低的东道国进行投资。为了检验这一推理的正确性,我们按照中位数把东道国分为两组:高税率东道国组和低税率东道国组。表 9分组回归的结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击确实会导致企业偏好于向税率较低的东道国进行投资,进而验证了假说3。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击增加了企业的避税动机,从而增加了企业向税率较低的东道国进行对外投资的概率和规模。

| 表 9 影响机制分析:东道国类型差异:高税率VS低税率 |

本文之前的经验分析本质上是建立在均值回归模型的计量框架之上,所以揭示的是“金税工程三期”对企业对外投资行为的平均影响效应,进而可能掩盖了企业的异质性反应。为了全面认识“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击与企业对外投资行为之间的异质性关系,本文接下来从不同维度进行了大量的异质性检验①,具体如下:

① 限于篇幅,本文异质性检验部分的回归表格未予以列示,感兴趣的读者可向作者索取。

1.对外投资事件类型

前文已经证实了“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用。那么,到底影响了企业的哪一种类型的对外投资行为呢?我们按照对外投资事件类型编码这一变量将企业对外投资行为分为证券投资(type1)、其他上市公司股权投资(type2)、非上市金融企业及拟上市公司股权投资(type3)和委托理财(type4)四种类型。分组回归的结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是增加了企业的“其他上市公司股权投资(type2)”和“非上市金融企业及拟上市公司股权投资(type3)”,也就是说,主要增加了企业对外的股权投资。

2.不同所有制类型的企业

对于不同所有制类型的企业而言,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用是否存在差异呢?为了探究这一问题,我们按照企业的所有制类型定义了国有企业(soe)、民营企业(private)和外资企业(foreign)三个虚拟变量,并在基准回归中引入了policy与这三个虚拟变量的交乘项②。估计结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是促进了私营企业和外资企业的资本外流,对国有企业却适得其反。究其原因,在纳税遵从方面,国有企业由于其经营目标的特殊性,逃税动机并不强烈,“应收尽收”程度较高,国有企业有时因政策性负担而承担更多税收任务(李艳等,2020)。并且,在税收优惠落实方面,国有企业对税收优惠政策更为了解也更容易获得税收优惠(樊勇、李昊楠,2020),甚至存在一定的财政补贴(林志帆、刘诗源,2017)。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用在不同所有制类型的企业之间存在着一定的差异。

② 此处之所以采用交乘项而非分组回归,是因为分组回归会导致控制变量type被omitted掉,进而导致与本文基准回归的控制变量出现不一致。为了保持控制变量的一致性,此处采用交乘项。但之后的异质性分析中不再出现某一控制变量被omitted掉这种情况,所以依旧采用分组回归。

3.不同区域:西部VS中部VS东部

对于不同区域而言,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用是否存在差异呢?为了探究这一问题,我们按照企业所在省份将样本企业分为西部地区、中部地区和东部地区样本组。分组回归的结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是促进了中部地区和东部地区的企业对外投资行为,对西部地区的企业对外投资行为的促进作用在统计上并不显著。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用在不同区域的企业之间存在着一定的差异。

4.不同地区:高市场化程度VS低市场化程度

不同市场化程度环境下,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用差异也是探究两者异质性关系的重要方面。借鉴王小鲁等(2019)发布的市场化指数来衡量地方市场化程度,然后基于市场化指数中位数将样本分为高市场化程度样本组和低市场化程度样本组进行分组检验。分组回归的结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是推动了高市场化程度地区的企业进行对外投资,对低市场化程度地区的企业对外投资的推动作用在统计上并不显著。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用在不同市场化程度的地区之间存在着一定的差异。

5.银行市场结构差异:银行业竞争水平较高VS银行业竞争水平较低

不同银行市场结构环境下,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用差异也是探究两者异质性关系的重要方面。本文借鉴姜付秀等(2019)的做法,使用支行数量占比来度量各地银行竞争状况。利用中国研究数据服务平台的中国商业银行分支机构数据库中关于各银行分支机构的设立和退出数据,测算各个城市银行业的赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)以衡量银行业竞争水平。然后基于赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)的中位数将样本分为银行业竞争水平较高样本组和银行业竞争水平较低样本组进行分组检验。分组回归的结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是促进了银行业竞争水平较低地区的企业对外投资行为,对银行业竞争水平较高地区的企业对外投资行为的促进作用在统计上并不显著。究其原因,根据“市场力量假说”,在银行业竞争水平较低的地区,银行业的集中度过高会限制企业的融资能力,所以这些地区的企业对税收征管的敏感性较强,因而税收征管推动了银行业竞争水平较低地区的企业的资本外流。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用在不同银行市场结构环境下存在着一定的差异。

6.不同行业类型:资本密集型VS劳动密集型

对于不同行业类型而言,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用是否存在差异呢?为了探究这一问题,我们按照要素密集度的差异将样本企业分为资本密集型行业和劳动密集型行业两个组别分别进行检验。估计结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是促进了资本密集型行业的企业对外投资行为,对劳动密集型行业的企业对外投资行为的促进作用在统计上并不显著。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用主要体现在资本密集型行业。

7.不同行业类型:高技术密集型VS低技术密集型

为了进一步探讨“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用是否存在行业差异,我们还按照研发投入强度将样本企业划分为高技术密集型行业和低技术密集型行业两个组别分别进行检验。估计结果显示,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击主要是促进了高技术密集型行业的企业对外投资行为,对低技术密集型行业的企业对外投资行为的促进作用在统计上并不显著。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用主要体现在高技术密集型行业。

8.不同行业类型:高市场集中度VS低市场集中度

更进一步地,为了探讨“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用是否存在行业差异,我们基于单个企业总资产计算其所占行业市场份额,行业内每家公司的市场份额的平方累加即为该行业的赫芬达尔指数,然后按照赫芬达尔指数将样本企业划分为高市场集中度行业和低市场集中度行业两个组别分别进行检验。回归结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的促进作用在高市场集中度行业相对较大,在低市场集中度行业相对较小。因此,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用在不同市场集中度环境下也存在着一定的差异。

五、结论和政策建议为了探究税收征管是否为中国企业对外投资的国内驱动因素,或者说税收征管是否推动了中国企业的对外投资,本文基于CSMAR上市公司数据库等数据,利用“金税工程三期”政策上线这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的准自然实验,采用双重差分法首次实证检验了税收征管对企业对外投资行为的影响作用。研究发现,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击显著地提高了企业对外投资的可能性、增加了企业对外投资规模,并且这一结论在引入更多控制变量并排除同期其他政策干扰、安慰剂检验、更换样本周期、倾向得分匹配分析等条件下依旧稳健。潜在的影响机制分析发现,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击增加了企业的避税动机,表现为企业偏好于向税率低的东道国进行投资。异质性检验结果表明,“金税工程三期”这一增加企业纳税遵从度、促进“应收尽收”的税收征管政策冲击对企业对外投资行为的影响作用在不同对外投资事件类型(证券投资、其他上市公司股权投资、非上市金融企业及拟上市公司股权投资和委托理财)、不同所有制类型(国有、民营和外资)的企业、不同地区(西部、中部和东部;高市场化程度地区和低市场化程度地区;银行竞争水平较高的地区和银行竞争水平较低的地区)、不同行业(资本密集型和劳动密集型;高技术密集型和低技术密集型;高市场集中度和低市场集中度)之间存在显著差异。

基于本文的研究结论,我们得到以下两点政策启示:

(1) 本文的异质性分析发现,“金税工程三期”这一税收征管政策冲击主要是推动了民营企业和外资企业的对外直接投资:①对于民营企业来说,其自身的国际化经验往往比较欠缺,而且由于自身的抗风险能力较差,很容易受到国际风险的冲击,如果为了追求高收益而盲目地选择对外投资,则可能会在经济下行周期时陷入困境、甚至破产。②对于外资企业而言,在华外资企业的溢出效应已经得到了广泛的证实。那么,外资企业的资本外流就会抑制其发挥溢出效应,尤其是对我国提升创新能力而言至关重要的成熟技术转移,进而会在一定程度上限制我国自主创新能力的提升。因此,在加强税收征管既可以降低不法逃税来改善税负公平环境,又能在保障政府税收收入、为减税政策创造空间的前提下,积极落实减税降费政策,并在时机成熟时适当降低法定税率水平,此举可以:①引导民营企业以竞争实力为先导进行对外投资,有助于那些“为了追求高收益而盲目地选择对外投资”的民营企业做出理性而正确的投资决策,进而有助于其长远发展。②防止外资企业的资本外流,进而有助于发挥其溢出效应,从而有助于提升我国的创新能力和创新水平。

(2) 本文的异质性分析表明,“金税工程三期”这一税收征管政策冲击主要是推动了银行业竞争水平较低地区的企业对外投资。诚如前文所说,根据“市场力量假说”,在银行业竞争水平较低的地区,银行业的集中度过高会限制企业的融资能力,所以这些地区的企业对税收征管的敏感性较强,因而税收征管推动了银行业竞争水平较低地区的企业的对外直接投资。因此,在深化金融体制改革与建立健全金融市场的进程中,适度地增强“银行业集中度过高地区”的银行业竞争水平,可以削弱这些地区的企业对税收征管的敏感性,进而有助于避免一些企业做出“为了追求高收益而盲目地选择对外投资”的非理性决策。

| [] |

曹越、易冰心、胡新玉、张卓然, 2017, “'营改增'是否降低了所得税税负——来自中国上市公司的证据”, 《审计与经济研究》, 第 1 期, 第 90-103 页。 |

| [] |

杜思正、冼国明、冷艳丽, 2016, “中国金融发展、资本效率与对外投资水平”, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 17-36 页。 |

| [] |

范子英、彭飞, 2017, “'营改增'的减税效应和分工效应: 基于产业互联的视角”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 82-95 页。DOI:10.3969/j.issn.2095-1280.2017.02.014 |

| [] |

樊勇、李昊楠, 2020, “税收征管、纳税遵从与税收优惠——对金税三期工程的政策效应评估”, 《财贸经济》, 第 5 期, 第 51-66 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2020.05.004 |

| [] |

高培勇, 2015, “论完善税收制度的新阶段”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

吉赟、王贞, 2019, “税收负担会阻碍企业创新吗?——来自'金税工程三期'的证据”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 17-35 页。 |

| [] |

姜付秀、蔡文婧、蔡欣妮、李行天, 2019, “银行竞争的微观效应: 来自融资约束的经验证据”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 72-88 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2019.06.031 |

| [] |

林志帆、刘诗源, 2017, “税收负担与企业研发创新——来自世界银行中国企业调查数据的经验证据”, 《财政研究》, 第 2 期, 第 98-112 页。 |

| [] |

李梅, 2014, “金融发展、对外直接投资与母国生产率增长”, 《中国软科学》, 第 11 期, 第 170-182 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2014.11.017 |

| [] |

李丽丽、綦建红, 2017, “实际税负对中国企业对外直接投资的影响——来自中国工业企业的证据”, 《中国经济问题》, 第 5 期, 第 34-46 页。 |

| [] |

李笑、华桂宏、李锦生, 2019, “政府支持、融资约束与企业对外直接投资”, 《山西财经大学学报》, 第 5 期, 第 28-39 页。 |

| [] |

李艳、杨婉昕、陈斌开, 2020, “税收征管、税负水平与税负公平”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 24-41 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2020.11.002 |

| [] |

李建军、李俊成, 2020, “'一带一路'倡议、企业信贷融资增进效应与异质性”, 《世界经济》, 第 2 期, 第 3-24 页。 |

| [] |

吕冰洋、郭庆旺, 2011, “中国税收高速增长的源泉: 税收能力和税收努力框架下的解释”, 《中国社会科学》, 第 2 期, 第 76-90 页。 |

| [] |

吕越、陆毅、吴嵩博、王勇, 2019, “'一带一路'倡议的对外投资促进效应——基于2005-2016年中国企业绿地投资的双重差分检验”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 187-202 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2019.09.155 |

| [] |

孙雪娇、翟淑萍、于苏, 2021, “大数据税收征管如何影响企业盈余管理?——基于'金税三期'准自然实验的证据”, 《会计研究》, 第 1 期, 第 67-81 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2021.01.006 |

| [] |

唐博、张凌枫, 2019, “税收信息化建设对企业纳税遵从度的影响研究”, 《税务研究》, 第 7 期, 第 62-69 页。 |

| [] |

王小鲁、樊纲、胡李鹏, 2019, 《中国分省份市场化指数报告(2018)》, 社会科学文献出版社。 |

| [] |

王雪平, 2020, “税收执法提升了企业财务报告质量吗——基于'金税工程三期'的准自然实验”, 《贵州财经大学学报》, 第 3 期, 第 49-60 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-6636.2020.03.006 |

| [] |

许善达, 2009, “中国税务信息化回顾与展望”, 《电子政务》, 第 10 期, 第 26-33 页。 |

| [] |

徐捍军, 2021, “大数据税收征管降低了股价崩盘风险吗?——基于'金税三期'的准自然实验”, 《上海财经大学学报》, 第 2 期, 第 93-107 页。 |

| [] |

杨玲丽, 2021, “社会嵌入、企业声誉与海外投资经济风险治理——基于中国企业对'一带一路'沿线国家投资的研究”, 《重庆大学学报(社会科学版)》, 第 2, 8-22 页。 |

| [] |

姚琴、孙继文, 2013, 《电子税务在中国的发展》, 信息化蓝皮书。 |

| [] |

周黎安、刘冲、厉行, 2012, “税收努力、征税机构与税收增长之谜”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 1-18 页。 |

| [] |

周茂、陆毅、符大海, 2016, “贸易自由化与中国产业升级: 事实与机制”, 《世界经济》, 第 10 期, 第 78-102 页。 |

| [] |

张克中、欧阳洁、李文健, 2020, “缘何'减税难降负': 信息技术、征税能力与企业逃税”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 116-132 页。 |

| [] |

Caves R. E., 1996, Multinational Enterprise and Economic Analysis, 2nd Edition, Cambridge University Press.

|

| [] |

Diamond P., Mirrlees J., 1971, "Optimal Taxation and Public Production Ⅰ: ProductionEfficiency". The American Economic Review, 61(1), 8–27.

|

| [] |

Gordon R. H., Hines J. R., 2002, "International Taxation". Handbook of Public Economics, 4, 1935–1995.

|

| [] |

Gropp, R. and Kostial, K., 2000, "The Disappearing Tax Base: Is Foreign Direct Investment Eroding Corporate Income Taxes?", IMF Working Paper, No. 00/173.

|

| [] |

Hartman D. G., 1984, "TaxPolicy and Foreign Direct Investment in the United States". National Tax Journal, 37(4), 475–487.

DOI:10.1086/NTJ41791979 |

| [] |

Hartman D. G., 1985, "Tax Policy and Foreign Direct Investment". Journal of Public Economics, 26(1), 107–121.

DOI:10.1016/0047-2727(85)90041-6 |

| [] |

Hines J. R., Rice E. M., 1994, "Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business". The Quarterly Journal of Economics, 109(1), 149–182.

DOI:10.2307/2118431 |

| [] |

Jacobson L., LaLonde R., Sullivan D., 1993, "Earnings Losses of Displaced Workers". The American Economic Review, 83(4), 685–709.

|

| [] |

La Ferrara E., Chong A., Suzanne D., 2012, "Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil". American Economic Journal: Applied Economics, 4(4), 1–31.

DOI:10.1257/app.4.4.1 |

| [] |

Li P., Lu Y., Wang J., 2016, "Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China". Journal of Development Economics, 123, 18–37.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.07.002 |

| [] |

Liu Q., Lu Y., 2015, "Firm Investment and Exporting: Evidence from Chinas Value-Added Tax Reform". Journal of International Economics, 97(2), 392–403.

DOI:10.1016/j.jinteco.2015.07.003 |

| [] |

Liu, Y. and Zhao, X., 2017, "State Capacity and Economic Development under Capital Mobility: Evidence from China", Working Paper.

|

| [] |

Lu Y., Yu L., 2015, "Trade Liberalization and Markup Dispersion: Evidence from China's WTO Accession". American Economic Journal: Applied Economics, 7(4), 221–253.

DOI:10.1257/app.20140350 |

| [] |

Razin A., Sadka E., 1991, "Efficient Investment Incentives in the Presence of Capital Flight". Journal of International Economics, 31(1-2), 171–181.

DOI:10.1016/0022-1996(91)90062-B |

| [] |

Slemrod, J., 1990, Tax Effects on Foreign Direct Investment in the United States: Evidence from a Cross-country Comparison, Taxation in the Global Economy, Chicago: University of Chicago Press.

|