文化历来是经济、政治和社会活动的基础与媒介,其作用的发挥既无处不在,又无可替代。受自然地理分割、社会制度分隔以及人文历史分离等因素的影响,各国之间的文化通常表现出明显的差异(韦永贵等,2019),而差异性文化所导致的文化隔阂已经成为影响国际经济合作的重要障碍(曲如晓等,2015;范兆斌、黄淑娟,2017),特别是随着中国经济的崛起以及经济“走出去”规模的不断扩大,这一问题在外部环境的冲击下更加凸显。文化交流作为消除文化壁垒的重要手段,历来受到各国的普遍重视(Konya,2002;Park,2015;Ginsburgh et al., 2017)。一直以来,我国也高度重视文化的对外传播及同世界各国的文化交流,特别是进入21世纪后,中国文化“走出去”战略不断强化,习近平总书记更是在多个重要外交场合强调“要以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越,推动各国相互理解、相互尊重、相互信任”。跨国文化传播作为新时期“走出去”发展战略内涵升级的重要体现,是继资本输出之后逐步发展起来的,有望成为实现我国新一轮经济增长的新的原动力(谢孟军等,2017)。在我国外贸形势不容乐观的当下,加强对外文化传播可进一步强化国家间的互信,并有可能对贸易产生创造效应,对于提振外贸,加快构筑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局意义重大。而事实也证明,中国文化“走出去”极大地推动了世界更深入研究中国、更客观看待中国、更全面认识中国,并对中国的国际经济合作产生了很强的经济外部性效应。

尽管国际文化传播之于国际经济合作如此重要,但国内外相关领域的研究文献却相对较少。在已有的关于文化与国际经济合作关系的研究文献中,大多数基于文化距离的视角探讨文化对国际经济合作的影响,且发现文化距离对贸易多表现出负效应(方慧、赵甜,2017)。如White and Tadesse(2008)指出,文化差异会导致国家间消费者偏好呈现较大差异,增大企业的出口贸易成本。同时,也会因语言交流障碍等造成企业在双边贸易中出现信息不对称和信任危机等问题,进而影响一国企业的出口贸易行为(Gokmen,2017;刘慧、綦建红,2019)。他们将其中的影响机制主要归结为不确定性机制和需求偏好机制(刘慧、綦建红,2019;韦永贵、李红,2019)。然而,也有部分学者认为文化差异对贸易的影响并非都表现出抑制效应,在一定差异范围内,文化距离对国际贸易具有正效应。如杨勇等(2018)发现文化距离与中国OFDI企业经营绩效之间呈现出倒U型关系,即在适度范围内文化距离的增加有助于提升中国OFDI企业的经营绩效。范兆斌、黄淑娟(2017)在研究文化距离对文化产品贸易的影响时也得出类似的结论,认为文化距离较小时,文化距离对双边文化产品贸易具有促进作用,但当文化距离高于某一门槛值后,文化距离又反过来阻碍双边文化产品贸易。另外,王进猛等(2020)认为双边文化距离对外资企业绩效的提高具有促进效应,其内在机制为文化距离促进了外资企业创新,提升了产品差异化水平,进而有利于市场竞争和企业绩效的提高。跨国文化传播作为削弱文化距离的有效手段,一方面通过文化交流增进文化认同,构筑起双边信任机制,并形成贸易创造效应;另一方面,贸易市场拓展中双边文化差异倒逼着跨国文化传播的强化,并进一步降低文化差异对出口贸易的阻碍效应(Felbermayr and Toubal, 2010)。当前,孔子学院和国际友好城市已成为我国跨国文化传播的典型,对削弱贸易双边文化壁垒,增进我国的国际经济合作具有重要作用(曲如晓、曾燕萍,2016;谢孟军等,2017;赵永亮、葛振宇,2019)。然而,国内探讨跨国文化传播对国际经贸合作的实证性研究文献却不多见,且多数以孔子学院作为跨文化传播的典型,探究其对投资经贸合作的影响(连大祥,2012;曲如晓、曾燕萍,2016;谢孟军,2017;赵永亮、葛振宇,2019),对于友好城市这一跨文化传播平台的经贸效应的研究虽有零星出现(韦永贵等,2018),但明显不足。

友好城市作为城市外交、人文交流与文化传播的重要载体,是一国的城市与另一国相对应的城市,为维护世界和平、增进相互友谊、促进共同发展而签署的正式、综合、长期的友好关系或制度安排。它的出现打破了以国家为主体的人文外交范式,对于促进城市间、国家间相互了解,消除文化观念冲突,增进经贸合作,促进共同发展起到独特的作用,在现实中扮演着次国家政府的角色(吴晓征、王茂军,2013;韦永贵等,2018)。与专注于推广汉语和教育文化交流合作的孔子学院相比,友好城市作为一种“非正式制度”,兼具外交、经贸合作、人文交流等多重功能,有利于促进双边政治上相互尊重、求同存异、扩大共识,经济上优势互补、互惠互利,文化上增进认同、相互信任,为双边经济合作赋予“优先选择权”,因此,友好城市是推进双边政治关系、经贸合作与人文交往的重要途径,对国际经济合作的影响更为显著。而结对友好城市往来的密切程度,成为了两国经贸关系的“晴雨表”和重要表征(朱倩渝、隋广军,2021)。

故此,本文以友好城市作为中国跨国文化传播的代理变量,实证研究跨国文化传播对我国出口贸易的影响及其作用机制,主要贡献为:第一,区别于以往研究多以国与国之间的文化交流去解析文化传播或文化输出对国际贸易的影响,本文基于更为微观的城市文化交流尺度,从国际友好城市结交视角探究跨国文化传播对出口贸易的影响。第二,基于局部均衡理论分析不同文化和贸易情形下文化交易成本对跨国贸易的影响,揭示了文化影响出口贸易的作用机理,并阐述了对外文化传播在跨国贸易中的重要性,进一步补充和完善了国际贸易中的文化作用论;第三,采用PSM-DID、SUR模型、TE模型、中介效应模型等多种方法实证分析跨国文化传播对出口贸易的影响及其作用机制,且对模型中可能存在的内生性问题进行了较为科学的处理,可为中华文化的跨国传播以及以跨国文化合作促进国际经济合作提供实证借鉴和决策参考。

二、理论机制与研究假设 (一) 文化传播影响出口贸易的理论依据:局部均衡分析各国之间通常具有不同的民族文化和社会背景,而异质性文化往往会产生文化折扣,并对国际经济合作产生阻碍作用(谢孟军等,2017)。跨文化交流是削弱文化壁垒,增进文化认同,降低交易成本的重要途径。因此,为有效推进国际经济合作,有必要通过跨文化交流的形式了解和学习其他国家、民族的文化,而文化学习及适应过程中产生的费用通常被称为文化交易成本(谢孟军等,2017)。文化壁垒源于文化差异,其作用类似于关税或非关税壁垒,会对跨国投资、贸易等国际经济合作有阻碍作用,但与地理距离形成的物理成本不同的是,跨国间的文化壁垒可以通过学习的方式得以削弱甚至消除(Lankhuizen et al., 2011;谢孟军等,2017)。若一个国家去学习另一个国家的文化或将本国文化传播到另一个国家,并最终使两国之间的文化相似,那么在双边国际贸易过程中它只需要承担进/出口货物的实际成本以及文化学习或文化传播过程中支付的文化交易成本,而原先由文化差异造成的文化壁垒所产生的成本将会被消除。在这里,本文借鉴谢孟军等(2017)的研究,使用局部均衡分析法对文化交易成本如何影响出口贸易进行理论阐述。

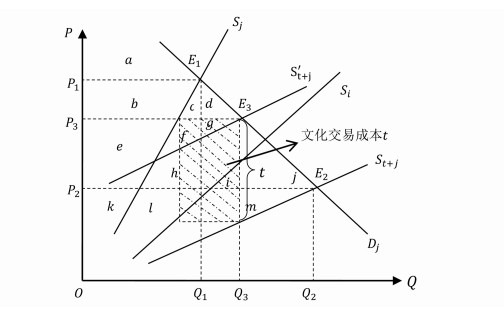

假设文化交易成本t是唯一的交易成本(也即跨国文化传播成本),其他交易成本为零;进口国的需求曲线为Dj,供给曲线为Sj,出口国供给曲线为Si,出口国具有生产该贸易产品的成本优势,即Si的斜率小于Sj的斜率,当出口国和进口国具有高度相似文化时,进口国的总供给曲线为St+j(St与Sj之和,其中St为出口国i向进口国j出口的贸易额),若贸易双边存在较大文化差异,即存在文化交易成本t时,进口国的总供给曲线由St+j向左上方平移至S′t+j。对此,可通过分析三种情形下的进口国社会福利进而解析跨国文化传播对出口贸易的影响,这三种情形分别为:文化不同无跨国贸易、文化高度相似有跨国贸易、文化不同有跨国贸易。

情形一:文化不同无跨国贸易。如果出口国和进口国存在较大的文化差异,并且双方都没有发生跨国贸易,此时进口国的需求曲线为Dj,供给曲线为Sj,国内均衡点为E1,均衡价格为P1,均衡供给量为Q1。根据图 1可知,消费者剩余为a,生产者剩余为b+e+k,社会总剩余等于消费者剩余加生产者剩余,即为面积a+b+e+k。

|

图 1 文化交易成本影响跨国贸易的局部均衡分析 |

|

图 2 跨国文化传播影响国际贸易的信任塑造机制 |

|

图 3 贸易市场拓展下的文化差异倒逼机制 |

情形二:文化高度相似有跨国贸易。若出口国与进口国有高度相似的文化,并且双方发生了跨国贸易,由于贸易双方文化高度相似,因此可忽略文化交易成本的存在,即t=0。由图 1可知,进口国的需求曲线依然为Dj,供给曲线为St+j,国内均衡点为E2,均衡价格为P2 P2 <P1,均衡供给量为Q2 Q2>Q1。此时,消费者剩余为a+b+c+d+e+f+g+h+i+j,生产者剩余为k+l+m,进口国社会总剩余为a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m。

情形三:文化不同有跨国贸易。若出口国与进口国存在较大文化差异,并且双方发生跨国贸易,那么贸易过程中需要支付文化交易成本t(t>0),即图 1中阴影部分。此时,进口国的需求曲线仍为Dj,供给曲线为S′t+j,市场均衡点为E3,均衡价格为P3(P1>P3>P2),均衡时的供给量为Q3(Q2>Q3>Q1)。根据图 1可知,此时进口国的消费者剩余为a+b+c+d,生产者剩余为e+f+g,社会总剩余为a+b+c+d+e+f+g-t。

对比上述三种情形,我们进一步做如下分析:①从图 1所示的进口国的均衡价格和均衡供给量来看,P1>P3>P2,Q1 < Q3 < Q2,情形一的均衡价格最高且均衡供给量最少,表明在贸易双方未发生跨国贸易的情况下,由于进口国不具有生产该产品的成本优势,导致进口国对该产品的供给量有限,因而价格偏高;情形二的均衡价格最低且均衡供给量最大,说明贸易双方文化高度相似且发生跨国贸易的情况下,由于无需支付或只需少量支付文化交易成本,导致贸易成本下降,促进了出口国对进口国的出口(出口规模为Q1Q2),从而增加了进口国市场的产品供给量,并降低了进口国产品的市场价格,这反映了文化相同或相似的国家之间(亦可称之为文化一体化国家之间)具有潜在的较大进出口市场规模,对出口国而言具有较强的出口创造效应;情形三的均衡价格和均衡供给量均介于情形一和情形二之间,其中,情形三的均衡供给量Q3大于情形一的均衡供给量Q1,表明当出口国和进口国之间存在较大文化差异时,通过文化传播进行跨国贸易与无文化传播无跨国贸易相比,前者带来的进口国的均衡供给量较大,反映了出口国通过向进口国进行跨国文化传播可扩大对进口国的出口规模(出口规模为Q1Q3),从而进一步提高进口国的产品供给量并降低进口国市场价格。另外,由图 1可知,在情形三情况下,若贸易双方愿意承担文化交易成本t,强化双边的文化传播,增进对彼此的了解和信任,由此减弱由文化差异引致的贸易抑制效应,那么出口国的出口规模将得到进一步扩大,出口规模增加的幅度为Q2Q3。②就进口国的社会福利而言,情形二即出口国和进口国文化高度相似有跨国贸易时,由于贸易双边无需支付或只需支付少数文化交易成本,因此有利于扩大双边贸易规模,导致进口国该贸易产品的供给量增加,而产品价格相对下降,由此增加进口国的社会福利水平,且在情形二下的社会福利水平最高。此时的社会福利为a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m,反映了出口国和进口国文化同质既能够扩大出口国的出口规模也能够提高进口国的总体社会福利水平,这也意味着国家间开展跨国文化传播以推进文化一体化能够有效促进出口贸易的发展。情形一和情形三相比,由于贸易双边存在文化交易成本,因此进口国的社会福利水平取决于所支付的文化交易成本和其所带来的贸易规模扩大产生的效益水平,也即进口国社会福利的大小取决于k-c-d-f-g+t(a+b+e+k与a+b+c+d+e+f+g-t的差值)的大小,若k-c-d-f-g+t>0,说明出口国与进口国存在文化差异时,双边没有发生跨国贸易情况下进口国的社会福利最大;若k-c-d-f-g+t < 0,则说明即使出口国与进口国之间存在较大文化差异,但双方通过文化传播削弱甚至消除由文化差异形成的文化壁垒,促进双边贸易的开展所带来的贸易规模扩大效益也可以增加社会福利;若k-c-d-f-g+t=0,意味着当出口国与进口国文化差异较大时,双边跨国贸易不会增加,但也不会减少进口国的社会福利。

事实上,跨国文化传播具有显著的公共性和外部性特征(谢孟军等,2017),倘若进出口贸易双方政府愿意承担文化交易成本t来推广本国文化,推动本国文化的对外传播,那么不仅可以进一步拓展出口国的国际市场,促进出口国对进口国的出口规模,提高出口国产品在进口国市场的供给量,还会降低进口国市场的均衡价格,从而有利于整体社会福利水平的提升。很多欧美发达国家之所以历来重视本国文化的输出与对外传播,其原因正在于此。文化的推广与传播不仅可以提升本国的国际形象和国际影响力,还会对跨国贸易产生极强的经济外部性效应,使出口国和进口国在跨国贸易中实现互利共赢。自我国加入WTO以来,我国的对外贸易规模不断扩大,至今已成为世界第一大贸易国。与对外贸易发展相伴而行的是,我国也越来越重视对外文化推广与传播,特别是“一带一路”倡议中更是把“人文相通”作为五大合作重点领域之一加以推进,习近平总书记在增强文化自信的理论阐述中也多次强调增强与各国文化交流互鉴的重要性。

友好城市作为我国对外文化传播的重要载体和典型代表,不仅担负着对外传播中华文化,提升中华文化国际影响力的历史使命,而且对中国出口贸易的发展具有重要影响(韦永贵等,2018)。首先,文化认同对贸易产品形成消费偏好效应。友好城市作为人文交流的重要形式,通过民间和官方等多种形式的文化交流,将中华文化传播到友城所在国,增强该国民众对中华文化的认同感和亲切感,进而对中国出口产品形成消费偏好效应。另外,这种非正式的友好交流活动易于贸易双方了解各自的需求,使贸易双方在贸易产品个性化需求方面更容易得到满足。其次,文化传播对交易成本具有削减效应。一方面,由友好城市推动的文化传播及汉语推广功能有利于降低交流沟通成本和信息不对称,显著提高贸易双边的信息透明度和合作匹配度,有利于促双边贸易的发展;另一方面,友好城市通过文化年、艺术节、图书展等人文交流平台,以及教育、汉语推广、旅游等交流方式,有利于促进双边的文化融合,形成双边良好的文化适应力,降低双方的整合协调成本和贸易风险,进而促进进出口贸易发展(朱倩渝、隋广军,2021)。再次,友好城市结交赋予了双边经贸合作的“优先选择权”。理性选择制度主义理论认为,制度是降低交易成本的重要因素,也是维系合作关系运行的重要保障。友好城市作为一种非正式制度安排,在一定程度上赋予了双边城市及其所属国家经济合作的“优先待遇”,通过双边的文化交流、商务互动等带动双边进出口贸易的增长(杨连星等,2016)。对此,本文提出如下研究假设:

研究假设H1:通过友好城市结交拓展对外文化传播有利于促进中国出口贸易的发展。

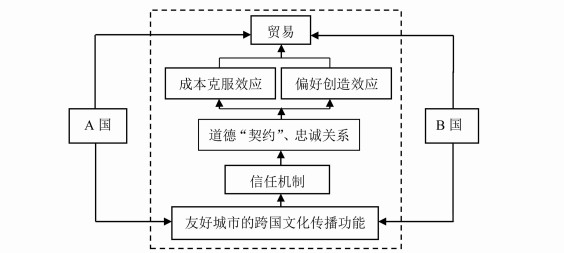

(二) 跨国文化传播影响出口贸易的作用机制增强文化自信,坚持同世界其他文化交流互鉴,是中国经济发展迈入新时代背景下,习近平总书记对推进中国对外开放,推进与世界各国共谋发展,共筑命运共同体的重要理念。跨国文化传播作为对外文化交流互鉴的重要方式,已成为消除文化差异,增进互信,促进国际经济合作的重要途径(Konya,2002;Park,2015)。那么,跨国文化传播对国际经济合作的影响遵循怎样的作用渠道?Felbermayr and Toubal(2010)指出,跨国文化传播对贸易的影响存在两条路径:其一,信任塑造渠道,即通过跨国文化交流构筑双边信任关系,进而形成贸易创造效应;其二,文化差异的倒逼机制。

首先,从信任塑造渠道来看,友好城市的跨国文化传播功能可增进国家间文化的相互了解,有利于塑造双边信任机制,构筑起“信托机构”,进而维持贸易网络的合作与共谋(韦永贵、李红,2019)。而由友好城市推动的跨国文化传播所构筑的双边信任机制,一方面能够有效建立起忠诚的贸易伙伴关系网络,并强化网络成员之间合作的执行力度;另一方面可作为道德性“契约”或“非正式制度”,用以弥补国际贸易规则的不足,维持双边经济交流的有效运行。另外,由友好城市推动的跨国文化传播构筑的信任机制带来的贸易发展,存在两个渠道的贸易创造效应(Wagner et al., 2002)。第一个渠道为“贸易成本克服效应”。表现为:一方面,友好城市的跨国文化传播功能有利于削弱文化差异,降低交流沟通成本和信息不对称障碍,显著提高贸易双边的信息透明度和合作匹配度,从而促进国际贸易的发展;另一方面,友好城市的文化传播与文化交流功能有利于促进贸易双边的文化融合,形成双边良好的文化适应力,降低双边文化差异所带来的匹配协调成本与潜在贸易风险,有利于促进贸易的顺利开展。Melitz(2008)、Melitz and Toubal(2014)就指出,语言相似性能够降低信息传播过程中的代理成本以及语言沟通不畅造成的信息流失风险,有利于国际贸易合作。另外,对外语言推广或对别国语言的学习均对国际贸易具有正外部性效应,其显著表现为对双边文化差异的削弱和对贸易合作的促进(Ginsburgh et al., 2017;Isphording and Otten, 2013)。而语言的推广与学习是友好城市的重要功能之一。第二个渠道为“偏好创造效应”,即一国的贸易产品往往承载着该国的民族文化,进口国消费者对一国贸易产品的消费除了物质方面的需求导向外还存在着对产品来源国文化认同和文化信任的导向因素。正如“消费者文化理论”指出的,文化认知和认同对消费者克服产品陌生感具有良好的作用。而友好城市的跨国文化传播功能恰恰可以塑造消费者的价值观和文化亲切感,使内嵌于贸易产品的民族文化元素得到认同(赵永亮、葛振宇,2019)。此外,基于移民理论的观点也认为,海外移民的民族情节使他们更偏爱故乡的产品,并对移民母国的出口贸易具有放大效应(White and Tadesse, 2008)。而从理性选择制度主义理论看,友好城市的文化传播与文化交流活动,赋予了双边城市及其所属国家投资经贸合作的“优先待遇”,因此对双方进出口贸易具有明显的贸易偏好创造效应。

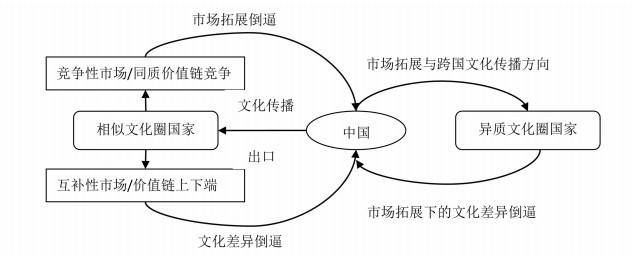

其次,从文化差异的倒逼机制来看,Felbermayr and Toubal(2010)认为,跨国贸易通常具有文化层面的“相似性偏好”,即跨国贸易多发生在文化相似国家。但随着文化近似国家双边贸易在价值链分工体系中的趋同以及竞争性的加大,各国开始寻求与文化异质性国家开展贸易,而文化差异所带来的“冰山成本”不得不倒逼各国开展文化交流以达到贸易扩张的愿望。溯源中国的对外贸易发展史,其同样遵循这样的演化路径——早期的贸易对象主要为文化相似、地理毗邻的国家和地区,如东南亚、日韩等,但随着交通工具的改善以及贸易拓展的需求,中国的贸易触角逐步拓展至中亚、西亚、非洲以及欧美等异质性文化圈国家,如今,中国的贸易伙伴已遍及全球,并构建起巨大的多边贸易网络。在这一贸易网络体系中,既有相似文化圈国家,又有异质性文化圈国家,它们与中国在垂直专业化国际分工体系中逐步形成了以中国为枢纽,上连发达国家,下接其他非发达国家的全球价值链双环流体系(王桂军、张辉,2020)。与此相对应的,中国与贸易伙伴之间也构建起跨国文化传播双圈环流体系。在这一体系中,当中国与相似文化圈国家的贸易处于市场互补或价值链上下游关系时,出于强化或拓展贸易关系的需要,会倒逼中国强化与贸易国的人文交流;而当双边贸易处于市场竞争或同一价值链的分工竞争体系时,就会推动中国向异质性文化圈国家拓展贸易市场,此时,双边存在的文化差异反过来又会倒逼中国推动人文交流合作以缩小文化差异所带来的贸易成本。因此,中国与贸易伙伴在全球价值链分工体系下的贸易合作可能会存在文化差异的倒逼效应。但是,由于各国与中国之间的文化差异程度不同,即存在文化差异位势差,因此跨国文化传播对处于不同文化差异位势的贸易伙伴的出口贸易可能会表现出不同的冲击力。换言之,贸易伙伴与中国存在的文化差异位势差对中国跨国文化传播的倒逼效应可能不一样。表现为,高文化差异会使企业在出口贸易过程中面临更大的风险及不确定性因素,但出于拓展贸易市场的需要,中国将会对高文化差异国家开展力度更大的跨国文化传播与文化交流合作,以增强双边的信任感和文化认同,削弱文化差异对出口贸易带来的抑制效应。而中国与低文化差异国家之间往往具有较强的互信关系,彼此之间建立了较为紧密的贸易伙伴关系,即使出于保持、巩固和拓展双边贸易市场需要会倒逼中国持续开展文化传播与文化交流合作,但这一倒逼效应不会那么强烈。

事实上,中国国际友好城市网络的发展史也很符合这一论点。早期的中国友好城市结交对象国主要分布在文化相似与经贸合作比较密切的东亚地区,这一时期中国与东亚的日本、韩国在价值链上以互补为主,兼具竞争。随着中国国际贸易网络的不断拓展,尤其是与欧美国家经贸合作规模的不断扩大,出于更好地服务国际经贸合作与双边政治关系的需要,中国与文化差异较大的欧美国家、澳洲国家的友好城市结交数量开始呈现出爆发式增长。而近年来,中国与东亚、欧美国家的友好城市结交数虽然仍在增加,但增幅有所放缓,反之,中国与文化差异更大但投资经贸合作增长迅速的非洲国家的友好城市结交的数量快速增长,与文化差异较小且经贸地位日益重要的东南亚国家的友好城市结交数量也大幅增加。由此可见,中国国际友好城市网络的发展与中国国际贸易网络的拓展存在着密切的关联性,国际友好城市助推着国际贸易网络的发展,而国际贸易网络拓展的需要也倒逼着友好城市网络的发展。

基于以上分析,本文提出如下研究假设:

研究假设H2a:以友好城市为表征的跨国文化传播在影响中国出口贸易中通过信任塑造机制进行响应。

研究假设H2b:全球价值链分工体系下的贸易拓展需求,促使贸易双边存在的文化差异对跨国文化传播形成倒逼机制,进一步强化跨国文化传播的强度和广度,并对出口贸易形成促进效应。

三、模型设定、数据与描述性统计 (一) 模型设定双重差分是评估政策效应的常用且有效方法。友好城市相当于中国在其他国家做了一项政策实验,可以把与中国建交友好城市的国家作为“处理组”,尚未建立友好城市的国家设为“对照组”,若“处理组”的变化比较明显,表明政策实施具有显著效果。本文利用双重差分的原理进行模型构建,首先设定两个虚拟变量Di和Tit,其中D为政策是否实施的虚拟变量,若贸易伙伴i与中国有友好城市建交关系,则取值为1,否则为0;Tit表示时间虚拟变量,若时间点在友好城市建交之后,则取值为1,否则为0,由于中国与贸易伙伴结交友好城市的时间节点是渐进的,因此这里的Tit为多期DID模型下的时间虚拟变量。若贸易伙伴i与中国有友好城市建交关系,则建立友好城市关系之前中国对贸易伙伴i出口的贸易流量假设为Exporti0,建立友好城市关系后中国向贸易伙伴i出口的贸易流量假设为Exporti1,则两个时期贸易增量Exporti1为:

| $ \Delta Export _i^1 = Export{ _{i1}} - Export{ _{i0}} $ | (1) |

假设贸易伙伴i未与中国建交友好城市,两个时期的出口贸易增量为Exporti0,则贸易伙伴i与中国建交友好城市后出口贸易的实际增量π为:

| $ \pi = E\left({{\pi _i}\mid {D_i} = 1} \right) = E\left({\Delta {\rm{ }}Export{\rm{ }}_i^1\mid {D_i} = 1} \right) - E\left({\Delta Export_i^0\mid {D_i} = 1} \right) $ | (2) |

但对于已经与中国有友好城市建交关系的贸易伙伴i同时期没有与中国建交友好城市的出口增量无法衡量,即公式(2)中的E(ΔExporti0|Di=1)实际上无法观测到,因此需要找到一个和贸易伙伴i相似的国家j来代替贸易伙伴i,用中国对贸易伙伴j同时期可计算的出口贸易量变动值E(ΔExportj0|Dj=0)来代替E(ΔExporti0|Di=1)。这里使用半径匹配法为处理组中贸易伙伴i寻找可以与之匹配的对照组的贸易伙伴j。

为解决匹配过程中可能存在的不一致问题,使用偏差纠正匹配估计法进行纠偏处理。利用双重差分法对建立友好城市的i国和与之匹配的未建立友好城市的j国进行对比,若中国对建立友好城市关系的i国的出口贸易量增加额系统性大于j国,则表示友好城市建交有利于促进中国出口贸易的发展,用公式表示为:

| $ { Export }_{i t}=\alpha_{0}+\pi D_{i} \times T_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (3) |

式中,π为Di×Tit交乘项的系数,表示友好城市建交对中国出口贸易的影响程度。为保证模型分析的稳健性,在公式(3)中对Export取自然对数处理,并加入控制变量和时间固定效应以及国家个体固定效应并最终构建本部分的基准回归计量模型(多期DID模型):

| $ ln{Export}_{i t}=\alpha_{0}+\pi D_{i} \times T_{i t}+\beta X_{i t}+Y e a r_{i t}+ { Country }_{i}+\varepsilon_{i t} $ | (4) |

式中,lnExportit表示中国t时期对i国的出口贸易量的自然对数,Di和Tit表示衡量政策效应的虚拟变量,Xit为控制变量,Yearit为时间固定效应,Countryi为国家个体固定效应。

(二) 变量说明本文主要探讨以友好城市建交为表征的跨国文化传播对中国出口贸易的影响,根据公式(4)构建的模型,以中国年度出口贸易流量数据作为被解释变量,以表征文化传播的友好城市建交作为核心解释变量,并从政治制度、经济、地理等方面选取控制变量,变量的含义及数据来源详见如下说明。

1.被解释变量:出口贸易额的自然对数(lnExport)

使用历年中国分国别出口贸易额来表示,数据来源于联合国贸易商品统计数据库(UNComtrade)。本文使用国别面板数据,研究的时间区间为2000-2017年。之所以选择这一时间区间作为研究样本,主要有两个原因:一是样本数据的可获得性。在联合国贸易商品统计数据库中,本文所研究样本国家的商品进出口贸易数据的统计大多从2000年开始才比较完整,受数据可获得性的制约,本文研究样本的时间区间为2000-2017年。二是从样本数据的代表性、典型性和说服力来看,友好城市结交在2000年后不论是结交数量还是结交的国家数,都出现快速增长,且在结交的国家结构上都涉及到发展中国家和发达国家,在友好城市的洲际空间分布上也遍布六大洲,能较好地解析以友好城市结交为表征的跨国文化传播对出口贸易的影响。

2.关键解释变量:跨国文化传播(Di×Tit)

本文用受到友好城市结交①这一“政策”影响的处理组虚拟变量与时间分组变量的交互项(Di×Tit)作为中国文化跨国传播的代理变量。国际友好城市结对作为国家开展对外人文交流合作的一项重要“政策”,对于传播中华文化,促进中华文化的跨国流动,增进各国对中华文化的理解与认同具有重要作用。截止2017年12月,在与中国发生贸易关系的240个国家和地区中,已有136个国家(地区)与中国建立了国际友好城市关系,另外还有104个国家(地区)还没有与中国建立国际友好城市关系,因此可以把有友好城市建交关系的国家(地区)作为处理组,以尚未有友好城市建交关系的国家(地区)作为对照组。由于国际友好城市建交是逐步推进的,即有些贸易伙伴在样本期内始终未与中国建立友好城市关系,而有些贸易伙伴在样本期内则陆续与中国建立友好城市关系,因此可以把友好城市建交看成是中国对外文化传播的“准自然实验”,用以评估中国对外文化传播这一“政策”的贸易效应。本文参照Beck et al.(2010)的做法,在对处理组(Di)进行赋值时,将与中国结交友好城市关系的贸易伙伴作为处理组,并将其赋值为1,未与中国结交友好城市关系的贸易伙伴作为对照组,赋值为0;结合处理组贸易伙伴结交友好城市年份的不同,将结交当年及其以后年份的Tit设置为1,结交之前设置为0,其余贸易伙伴设置为0;然后生成本文核心解释变量Di×Tit。

① 本文的友好城市数据来源于中国国际友好城市联合会官方网站(http://www.cifca.org.cn/),该官方网站中有中国与世界各国(地区)不同年份所建立的友好城市数量的相关统计数据,本文对相关数据进行了进一步手工分类整理。

3.控制变量

参照曲如晓等(2015)、谢孟军(2017)的研究,本文选取中国贸易产品供给能力(gdpi),贸易伙伴市场规模(gdpj)、市场潜力(gdpj_rate)、消费能力(pgdpj)、制度环境(instuj)、贸易自由度(tfj)、官方语言(languagej)、地理距离(geo_distij)、是否有共同边界(border)、移民网络(immigrantj)、贸易伙伴是否属于儒家文化圈(rj)等作为控制变量。另外,本文还对年度固定效应(Year)和国家个体固体效应(Country)进行控制。其中,控制变量中的产品供给能力、贸易伙伴市场规模、市场潜力、消费能力、制度环境①等原始数据来源于世界银行官方网站,贸易自由度数据来源于美国全球遗产数据库,地理距离、语言、移民等数据来源于CEPII数据库,是否属于儒家文化圈国家(地区) ②数据来源于世界价值观调查数据库中的世界文化地图,共同边界根据Google地图进行判别。为消除变量之间波动较大对计量分析结果的影响,本文对产品供给能力、贸易伙伴市场规模、消费能力、地理距离等变量取对数以消除异方差。各变量的含义及统计性描述分别见表 1和表 2。

① 参照黄新飞等(2017)的做法,选取世界银行发布的《全球治理指数》(World Government Indicator,简称WGI)中的腐败监管指数(Control of Corruption)、政府效能指数(Government Quality)、政府稳定指数(Political Stability and Absence of Violence)、监管治理指数(Regulatory Quality)、法律制度指数(Rule of Law)、民主自由权利指数(Voice and Accountability)6大指标根据公式instuti=

② 根据世界文化地图的相关内容表述,儒家文化圈国家(地区)包括中国、中国香港、中国台湾、中国澳门、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

| 表 1 主要变量及其含义 |

| 表 2 各变量描述性统计 |

为避免样本选择偏误问题并保证在未受政策干预情况下处理组与对照组具有相同的特征和长期趋势,本文在实证分析之前采用PSM方法(倾向得分匹配)对样本进行匹配处理,匹配的协变量为控制变量。在匹配对象上,选取与贸易伙伴开展友好城市结对前一年的各项指标与未结交友好城市关系的贸易伙伴同期数据进行匹配,例如,对于2011年结交友好城市关系的贸易伙伴,用其2010年的各项指标与未结交友好城市关系的贸易伙伴2010年的数据进行匹配,匹配方法为半径匹配。借鉴王庶、岳希明(2017)的做法,为使研究样本之间尽量具有相同的特征,本文设定了较为严苛的半径值,即将匹配半径控制在0.01,最终实现匹配的样本有①。

① 156个国家和地区156个样本国家(地区)包括亚洲的阿富汗、阿联酋、阿曼、巴基斯坦、巴林、菲律宾、哈萨克斯坦、韩国、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、卡塔尔、科威特、老挝、黎巴嫩、马来西亚、蒙古、孟加拉国、缅甸、尼泊尔、日本、沙特阿拉伯、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、土库曼斯坦、文莱、乌兹别克斯坦、新加坡、叙利亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亚、约旦、越南、中国澳门、中国台湾、中国香港;非洲的阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、多哥、佛得角、冈比亚、刚果(布)、刚果(金)、几内亚、加纳、加蓬、津巴布韦、喀麦隆、科摩罗、科特迪瓦、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马里、毛里求斯、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、南非、尼日尔、尼日利亚、塞拉利昂、塞内加尔、塞舌尔、斯威士兰、苏丹、苏里南、索马里、坦桑尼亚、突尼斯、乌干达、赞比亚、乍得、中非;大洋洲的澳大利亚、巴布亚新几内亚、斐济、萨摩亚、新西兰;欧洲的爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、俄罗斯、法国、芬兰、荷兰、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、土耳其、乌克兰、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国;美洲的巴哈马、巴拿马、波多黎各、哥斯达黎加、古巴、海地、洪都拉斯、加拿大、美国、尼加拉瓜、萨尔瓦多、特立尼达和多巴哥、危地马拉、牙买加、阿根廷、巴拉圭、巴西、玻利维亚、多米尼加、厄瓜多尔、哥伦比亚、圭亚那、秘鲁、墨西哥、委内瑞拉、乌拉圭、智利。

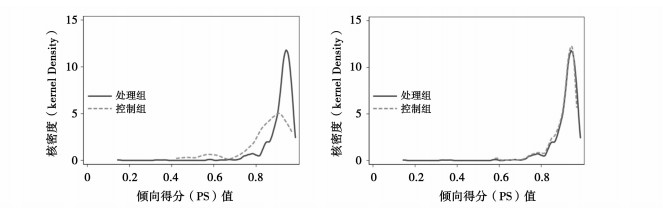

图 4展示了样本匹配前后核密度函数曲线的变化,虚线为未与中国结交友好城市关系的样本,实线为与中国结交友好城市关系的样本。从图中可以看出,匹配前两组样本的核密度函数曲线差异较大,而匹配后两组样本的核密度函数曲线基本吻合,说明匹配后两组样本在各方面的基本特征已经非常相近,匹配效果较好。与此同时,本文对匹配结果进行了平衡性检验,从表 3显示的结果来看,本文对匹配变量的选取是恰当的,得出的估计结果也是准确的。

|

图 4 匹配前(左)和匹配后(右)核密度图对比 |

| 表 3 匹配前后的平衡性检验 |

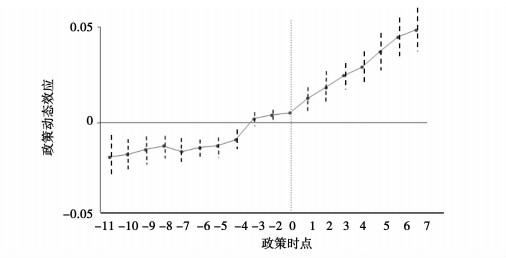

处理组和对照组在时间上满足平行趋势条件是运用双重差分进行政策评估的重要前提。政策实施时间点相同的双重差分模型在进行平行趋势检验时,一般通过对比政策实施前的时间范围内处理组和对照组的被解释变量均值变化趋势是否一致(郭晔等,2020;覃波、高安刚,2020)。但由于本文中友好城市结交的年份不一致,属于多期DID模型,因此传统的双重差分模型并不适用于本文的平行趋势检验。对此,本文借鉴Beck et al.(2010)进行多期DID平行趋势检验的做法,结合样本的时间范围,以2010年作为友好城市结交节点,设置18年的窗口期(2000-2017年)。在此基础上,通过分析友好城市结交这一“政策”的动态效应系数变化来检验友好城市结交的“政策”冲击年份及该年份之前的出口贸易规模是否满足平行趋势条件,检验结果如图 5所示。

|

图 5 平行趋势 |

由图 5可知,在结交友好城市之前,“政策”的动态系数变化基本呈现水平趋势,说明在“政策”实施之前,中国对贸易伙伴的出口贸易规模变化趋势不明显。而在结交友好城市当年及其之后的7年中,“政策”的动态效应系数呈现快速上升趋势,且表现出正的动态效应。因此,本文的双重差分模型满足平行趋势条件,初步表明了以友好城市结交为表征的跨国文化传播有可能对中国的出口贸易具有促进效应,但这一结论是否在统计上显著还需进一步检验。

(二) 基准检验使用多期DID估计方法对匹配后的样本数据进行基准检验,检验结果见表 4。表中第(1)列为未加入控制变量的估计结果,第(2)列为加入经济变量的估计结果,第(3)列为同时加入经济变量和制度变量的估计结果,第(4)列为加入所有控制变量的估计结果。从回归结果来看,无论是否加入控制变量,本文所关注的核心解释变量(Di×Tit)的标准估计系数均在1%的置信水平上显著为正,其中未加入控制变量时的回归系数为1.557,加入经济变量后的回归系数有所变小,为0.277。在同时加入经济变量和制度变量的情况下,核心解释变量的回归系数为0.221,与第二列相比有小幅度下降。在加入所有的控制变量后,核心解释变量的回归系数为0.211,与第(2)、(3)列的回归结果相比,只有轻微下降。这一结果说明了中国对有友好城市结交关系的国家(地区)的出口贸易额显著大于未建立友好城市关系的国家(地区),反映了与贸易伙伴缔结友好城市关系能够有效促进中国出口贸易的增长。表明了以友好城市为表征的跨国文化传播对中国出口贸易具有显著地推动作用,研究假设H1得以验证。

| 表 4 基准检验:跨国文化传播对中国出口贸易的影响 |

考虑到中国与不同贸易伙伴之间建立的友好城市数量不同,反映在跨国文化传播上则体现为中国对不同贸易伙伴的文化传播力度不一样,由此对出口贸易的影响程度也可能不一致。而这一问题是PSM-DID模型所无法估计的。对此,为估计友好城市结交数量差异对出口贸易的影响强度差异,本文引入中国与贸易伙伴结交的友好城市数量(yc)作为核心解释变量,采用LSDV模型进行估计,结果见表 4第(5)列。从回归结果来看,核心解释变量(yc)的回归系数在1%的置信水平上显著为正,说明在考虑中国与贸易伙伴结交友好城市数量差异的情况下,跨国文化传播对中国出口贸易的发展依然具有显著的促进效应,中国与贸易伙伴结交的友好城市数量越多,开展跨国文化传播的力度越大,越有利于促进中国出口贸易规模的扩大。

(三) 稳健性检验1.修正跨国文化传播政策效果的识别策略

以友好城市为表征的跨国文化传播对中国出口贸易的影响可能会由于以下原因而导致内生性问题的产生:其一,政府间开展“跨国文化传播”时,可能存在选择性偏误。换言之,不同国家可能会根据与中国经贸合作关系的密切程度或双边国际关系就是否与中国开展“跨国文化传播”合作做出抉择,同样,我国也更愿意与经贸合作密切或国际关系良好的国家开展跨国文化交流合作,这种“相机抉择”有可能存在自选择机制而导致内生性问题的产生。其二,“跨国文化传播”的关联性溢出效应。随着近邻及重要贸易伙伴与中国文化交流合作的日益推进,特别是文化交流合作的正外部性效应不断显现,必然会引起其他国家的效仿,从而使友好城市网络遍及世界。事实上,中国友好城市网络的发展历程也印证了这一点,这就意味着扰动项之间存在相关性,而在计量上线性OLS估计难以克服空间上的截面扰动,某个小事件引起的政策冲突,就可能导致更大的空间经济学上的“聚变式集聚”反应(赵永亮、葛振宇,2019)。其三,“跨国文化传播”合作的时机性。即各国在考虑是否与中国开展“跨国文化传播”合作时,往往会着眼于国际形势变化、自身发展的阶段性以及与中国经贸合作的阶段性,从而选择最佳时机开展跨文化传播合作。

上述三个因素都有可能导致内生性问题的产生,因此有必要对跨国文化传播政策效果的识别策略进行修正。首先,针对选择性偏误导致的内生性问题,本文所采用的PSM-DID估计方法在某种程度上可以较好的解决。其次,由于“跨国文化传播”关联性溢出效应的存在,进而出现的扰动项截面相关而导致的内生性问题可以通过SUR(似不相关回归模型)估计加以克服。再次,各国政府是否与中国开展“跨国文化传播”合作时,具有的时机选择性,即Di与εit存在时期相关性,这是双重差分所无法解决的,需要借助干预效应模型(Treatment Effect Model,TE)予以克服。对此,本文借鉴赵永亮、葛振宇(2019)的做法,借助Maddala(1983)的干预效应模型(TE模型)对内生虚拟变量予以如下建模:

| $ \begin{aligned} ln{Export}_{i t}=\alpha_{0}+\pi D_{i} \times T_{i t}+\beta X_{i t}+Y e a r_{i t}+C o u n t r y_{i}+\varepsilon_{i t} \end{aligned} $ | (5) |

| $ D_{i}^{*}=\omega C_{i t}+\mu_{i t} $ | (6) |

式(5)、(6)中的εit和μit为两个方程的扰动项。式(6)中的Cit是一组影响一国是否与中国开展跨国文化传播合作的自变量,其决定了Di*或选择过程。另外,式(6)中的Di*是潜在变量,若Di*>0,则观察到的虚拟变量Di=1,否则Di=0。式(5)和式(6)表达了一个转换回归,即通过式(6)中的Di*代替式(5)中的Di,就可以控制式(5)因样本选择问题引起的偏误。

采用SUR估计和TE估计对跨国文化传播政策效果识别的估计结果见表 5。从表中回归结果来看,SUR估计和TE估计的标准系数至少在5%的显著性水平上为正,表明以友好城市表征的跨国文化传播战略显著提升了中国的出口贸易水平,由此说明本文的研究结论是稳健的。

| 表 5 稳健性检验:修正的PSM-DID模型 |

2.变换变量数据匹配方法

前文的PSM-DID回归过程均使用半径匹配法对数据变量进行匹配。为进一步检验估计结果的稳健性,本文用核匹配、最近邻匹配以及马氏距离匹配三种倾向得分匹配方法再次为处理组寻找对照组,并使用PSM-DID模型对跨国文化传播的广度边际进行检验。检验结果见表 6。从表中可以看出,关键解释变量的估计系数至少在5%的置信水平上显著为正,且系数大小与基准回归结果相比变化不大,反映了跨国文化传播有利于促进中国出口贸易发展的事实,再一次验证了基准回归的结论。

| 表 6 稳健性检验:变换变量数据匹配方法 |

3.安慰剂检验

在以上稳健性检验的基础上,本文参考石大千等(2018)的做法,进一步利用反事实方法进行安慰剂检验,本文选择设定的友好城市结交时间节点前的时期为样本区间(2000-2009年)进行时间反事实的安慰剂检验。即在2000-2009年这一时间区间内,通过人为设定一个友好城市结交的政策时间节点,对作用于中国出口贸易的效应进行检验,若系数不显著,则表明中国出口贸易规模的扩大是由友好城市所表征的跨国文化传播引起的,而不是其他因素。反之,若系数依然显著,则说明基准回归所得出的结论不稳健。检验结果如表 7所示。检验结果表明,通过设置不同的友好城市结交政策时间节点,核心解释变量的系数均不再显著,由此说明中国出口贸易规模的扩大确实是由友好城市所表征的跨国文化传播带来的,基准回归的结论进一步得到验证。

| 表 7 稳健性检验:安慰剂检验 |

前文的影响机制分析认为跨国文化传播对出口贸易的促进作用主要通过两方面进行响应:其一,跨国文化传播可能会通过塑造贸易双边的信任机制进而产生两大贸易创造效应,即贸易成本克服效应和偏好创造效应,进而促进中国出口贸易的增长;另一方面,贸易拓展需求使双边存在的文化差异会对跨国文化传播形成倒逼机制,进一步强化跨国文化传播的强度,并对出口贸易形成促进效应。对此,本部分的机制检验主要从两方面展开论证:一是检验跨国文化传播是否以双边信任关系的塑造为中介促进出口贸易的增长;二是检验跨国文化传播对出口贸易的影响是否存在文化差异的倒逼机制。

首先,为检验跨国文化传播是否存在信任塑造机制并形成贸易成本克服效应和偏好创造效应进而促进出口贸易的发展,本文在式(4)的基础上增加如下式(7)和式(8)一起构建中介效应模型进行检验:

| ${Med}_{i t}=\alpha+\delta_{1} D_{i} \times T_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (7) |

| $ lnExport _{i t}=\alpha+\gamma_{1} D_{i} \times T_{i t}+\gamma_{2} Med _{i t}+\gamma_{3} X_{i t}+ Year _{i t}+ Country _{i}+\varepsilon_{i t} $ | (8) |

根据中介效应模型的含义,式(7)中Med为中介变量,系数δ1为跨国文化传播变量对中介变量的效应;式(8)的系数γ2是在控制跨国文化传播的影响后,中介变量对出口贸易的效应,系数γ1是在控制中介变量后,跨国文化传播对出口贸易的直接效应;中介效应由δ1×γ2衡量。在中介效应检验过程中,若系数δ1和γ2全部显著则表明跨国文化传播对出口贸易的影响机制存在中介效应,否则需要进一步用自举法(Bootstrap方法)检验方程(7)和(8)中δ1×γ2是否显著,若δ1×γ2显著,则表明影响机制中同样存在中介效应。本部分的中介变量为信任变量,数据来源于世界价值观调查数据库(WVS)中第二轮(1990-1994年)至第七轮(2014-2018年)调查数据①。在信任水平测度上,本文借鉴Spolaore and Wacziarg(2015)的研究,构建中国与贸易伙伴之间的信任距离,即trustij=|trusti-trustj|,式中,trusti和trustj分别为i国和j国的信任水平。

① 相关问题为:“整体上,您认为大部分人是否可信?”。相关回答选项为:“我认为大部分人是值得信赖的”;“我认为应当谨慎地对待大多数人”。

为考察信任机制是否具有贸易成本克服效应和偏好创造效应,本文分别引入中国产品海外地位(lnExport_ts)和出口产品多样性(lnExport_div)作为因变量进行回归分析。其中,中国产品海外地位由中国贸易产品在对象国进口中的份额进行衡量,赵永亮、葛振宇(2019)研究指出,以孔子学院为代表的中华文化传播可间接降低中国贸易品在海外销售的信息成本,有利于中国贸易产品在对象国市场相对份额的提升,因此,中国产品海外地位可以在一定程度上反映跨国文化传播的贸易成本克服效应。出口产品多样性则由Feenstra et al.(2004)的测算指数计算得出,即以中国总出口品种为多样性全集I,加权计算各国的相对水平,原始数据来源于联合国商品贸易统计数据库(UNcomtrade)。出口产品多样性在一定程度上反映了对象国消费者产品偏好的多样性,可反映跨国文化传播的偏好创造效应。

其次,考虑到中国与不同贸易伙伴的文化差异存在明显的位势差,倘若倒逼机制确实存在,那么中国与文化差异较大的贸易伙伴的出口贸易额将受到更大的影响,因而中国开展跨国文化传播的力度有可能会更大。这是因为,高文化差异增加了企业出口贸易的风险及不确定性因素,但如果存在基于保持乃至拓展贸易市场的强烈意愿,那么国家将会加大跨国文化传播的力度以削弱文化差异对出口贸易的负向影响。因此,需要检验跨国文化传播对高文化差异贸易伙伴的出口贸易冲击是否真的强于低文化差异贸易伙伴的出口贸易。具体地,本文以样本国家(地区)文化差异的二分位数将样本分为2组,并定义虚拟变量CDgroup,CDgroup具体等于1、2,分别处于[0,50%)、[50%,100%]分位区间的贸易伙伴组别,CDgroup的数值越大,表示该贸易伙伴组别与中国的文化差异越大;然后将CDgroup纳入式(4)以交互项的方式进行考察。得到如下模型:

| $ \begin{array}{l} lnExport{{\rm{ }}_{it}} = {\varphi _0} + {\varphi _1}\left({{D_i} \times {T_{it}} \times C{D_{group{\rm{ }}}}} \right) + {\varphi _2}\left({{D_i} \times {T_{it}}} \right) + {\varphi _3}C{D_{group{\rm{ }}}}\\ + {\varphi _4}{X_{it}} + {\rm{ }}Year{{\rm{ }}_{it}} + {\rm{ }}Country{{\rm{ }}_i} + {\varepsilon _{it}} \end{array} $ | (9) |

其中,CDgroup为基于文化差异位势的贸易伙伴分组,其他各变量定义与式(4)相同。在式(9)中,交互项Di×Tit×CDgroup的系数φ1需要重点关注,它是判断跨国文化传播对高文化差异贸易伙伴的出口冲击是否强于低文化差异贸易伙伴的重要依据。本文对文化差异的测度主要基于霍夫斯泰德(Hofstede)个人官方网站①公布的文化六个维度并根据公式(10)进行测算。

① 霍夫斯泰德(Hofstede)个人官方网站(https://geerthofstede.com/)从权利距离(Power Distance)、不确定性规避(Uncertainty Avoidance)、个人/集体主义(Individualism vs. Collectivism)、男性化/女性化(Masculinity vs. Femininity)、长期/短期倾向(Long-term vs. Short-term)、自我放纵与约束(Indulgence vs. Restraint)六个维度对各国的文化价值观进行量化测度。

| $ C D_{i j}=\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\left(M_{j k}-M_{i k}\right)^{2} / V_{k}\right] / n $ | (10) |

式中,CDij表示i国和j国的文化差异程度,分值越大,说明文化差异越大。Mjk和Mik分别为i国和j国在第k个文化维度上的得分,Vk是所有样本国家第k个维度指标的方差,n为文化维度的数量。

考虑到国家之间建交后,两国间的文化交流、国事访问等活动能够缩小国家间的文化差异,对此,我们借鉴韦永贵、李红(2016)的做法,对式(10)的文化差异测算公式进行了如下改进:

| $ C D_{i j}=\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\frac{\left(M_{j k}-M_{i k}\right)^{2}}{V_{k}}\right] / n+1 / Y_{j} $ | (11) |

式中,Yj为第j个国家与中国建交的年数,1/Yj则反映中国与第j个国家之间的文化差异随着建交年份的推移而缩小,但缩小速度呈现出边际递减规律。

(一) 跨国文化传播的信任塑造机制表 8汇报了跨国文化传播信任塑造效应的机制路径估计结果,其中第(1)~(3)列和(4)~(6)列分别为跨国文化传播形成的信任塑造效应所带来的出口贸易的贸易成本克服效应和偏好创造效应。从贸易成本克服效应来看,第(1)列中Di×Tit的系数为跨国文化传播对出口贸易的总效应(为0.193),第(2)、(3)列中系数δ1(2.256)和γ2(0.016)均显著为正,且Bootstrap检验的置信区间([0.0609,0.1739])均不包含0,说明跨国文化传播在影响出口贸易中存在信任中介效应,信任中介效应(δ1×γ2)为0.036,占总效应的18.70%。由此说明了友好城市的对外文化传播功能有利于中国与贸易伙伴之间塑造信任机制,并通过这一机制对中国的出口贸易形成贸易成本克服效应。由信任机制引致的偏好创造效应检验也类似,从第(4)列的估计结果来看,跨国文化传播对出口贸易的总效应为0.218。第(5)~(6)列的估计结果显示,友好城市的文化传播功能所塑造的信任对中国出口贸易发挥的中介效应为0.056,占总效应的25.62%,反映了跨国文化传播所塑造的信任机制增强了贸易伙伴对中国制造品的偏好,有利于中国出口贸易产品的多样化,也即跨国文化传播所塑造的信任机制有利于形成贸易伙伴的偏好创造效应,由此也验证了假设H2a。

| 表 8 机制检验1:跨国文化传播的信任塑造机制 |

表 9汇报了贸易伙伴存在的文化差异位势是否会对中国的跨国文化传播形成倒逼机制的检验结果。从检验结果来看,交互项Di×Tit×CDgroup的回归系数在10%的水平上显著为负,即变量CDgroup对友好城市促进中国出口贸易发展产生了负向调节效应。这说明,高文化差异的贸易伙伴在中国跨国文化传播的推动下具有更强的贸易促进效应,这一结论与后文洲际异质性检验中得出的结论相互呼应,即跨国文化传播的出口贸易促进效应在与中国文化距离普遍较大的非洲国家高于其他大洲国家②。这一事实从侧面证明了贸易双边存在的文化差异位势会对跨国文化传播形成倒逼机制,进一步强化跨国文化传播的强度,并对出口贸易形成促进效应,假设H2b得以验证。

② 基于霍夫斯泰德文化六维度根据公式(11)计算出的中国与各贸易伙伴的文化距离发现,中国与非洲国家的文化距离整体上要大于中国与其他大洲国家的文化距离。

| 表 9 机制检验2:文化差异的倒逼机制检验 |

1.按出口产品类别分样本检验

文化产品作为一国价值观念、宗教信仰、思维方式、行为习惯等文化信息的重要载体,相比于其他贸易产品而言,其贸易有可能更容易受到国家间文化差异的影响。友好城市作为文化传播的重要形式,对于缩小文化差异,促进文化认同具有重要作用,因此,以友好城市表征的跨国文化传播对文化产品出口贸易和非文化产品出口贸易的影响可能会存在差异性。对此,本文将出口贸易产品分为文化产品和非文化产品两类进行PSM-DID检验。表 10的估计结果显示,非文化产品组别关键解释变量(Di×Tit)的回归系数为0.002,但未通过显著性检验,而文化产品组别关键解释变量(Di×Tit)的回归系数大于非文化产品的回归系数,为0.280,并在10%的水平上显著为正,说明友好城市结交对中国文化产品出口贸易的促进效应大于对非文化产品出口贸易的促进效应。可能的原因为:其一,友好城市作为跨国文化传播的重要方式,通过民间和官方多种形式的交流,将中华文化传播到贸易伙伴,增强该国民众对中华文化的熟悉度和认同感,进而提高对中国文化产品的消费;其二,友好城市的语言推广功能有利于降低沟通成本和信息不对称障碍,进而推动文化产品出口贸易的发展。另外,相对于一般贸易产品而言,文化产品是民族文化的重要载体,其贸易受到国家间的文化差异、意识形态的影响比较大,因此,人文交流对于文化产品贸易的影响相对而言更为凸出和密切。

| 表 10 异质性检验1:跨国文化传播对异质性贸易产品出口的影响检验 |

2.洲际差异检验

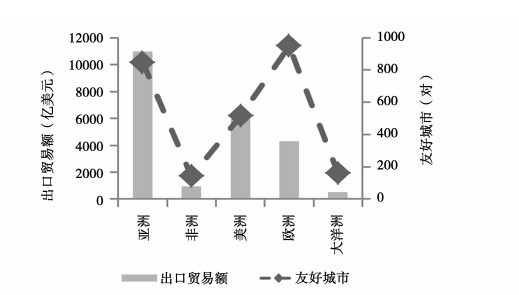

虽然中国与各大洲国家或地区均缔结有友好城市关系,但友好城市在洲际空间分布上呈现出明显的分异特征。从友好城市的洲际空间分布来看,中国与亚洲国家(地区)缔结了850对友好城市,占比为32.47%;与美洲国家(地区)缔结516对友好城市,占比为19.71%;与欧洲国家(地区)缔结948对友好城市,占比为36.21%;而与大洋洲、非洲国家(地区)的友好城市缔结对数仅分别为163对和141对,占比为6.22%、5.38%。

与友好城市洲际空间分布相对应的,2017年中国的出口贸易额在洲际空间分布上欧洲、亚洲和美洲分列前三位,中国对这三个地区的出口贸易额占到出口贸易总额的89%,而大洋洲和非洲分别仅占6%和5%。从直观上看,友好城市数量上的空间分布似乎与中国出口贸易额的洲际空间分布存在明显的相关性(见图 6),而实质上是否如此呢?为验证这一问题,本文进行了跨国文化传播影响出口贸易的洲际差异性检验,回归结果见表 11。

|

图 6 友好城市空间分布与出口贸易额关系示意图 |

| 表 11 异质性检验2:跨国文化传播影响出口贸易的洲际差异检验 |

从检验结果来看,核心解释变量的系数在各大洲中虽然大小不一,但都显著为正,表明友好城市在不同的洲际都表现出对出口贸易的促进作用。具体来看,国际友好城市结交对中国出口贸易的促进作用在非洲和欧洲国家比较明显,回归系数分别为0.657、0.440,而在亚洲、美洲和大洋洲的效果则不那么明显,且在美洲和大洋洲的效果十分接近,三者的回归系数分别为0.168、0.064和0.065。说明友好城市对中国出口贸易的影响在非洲和欧洲表现出明显的推动效应,而在亚洲、美洲和大洋洲的推动效应较差。

(二) 滞后效应检验上文的分析表明,以友好城市表征的跨国文化传播对中国出口贸易具有显著地促进效应,但是否对出口贸易的影响存在滞后性效应还有待验证。对此,本文对跨国文化传播滞后七年的出口贸易效应进行检验。检验结果如表 12所示:友好城市结交的前三年,Di×Tit的回归系数虽然为正但未通过显著性检验,说明友好城市结交前三年,友好城市对出口贸易的影响并不明显。从第四年开始,核心解释变量Di×Tit的相关回归系数均通过显著性检验,而且回归系数的变化总体表现为波动上升趋势。说明从第四年开始,友好城市对中国出口贸易的促进效应开始显现,且随着缔结关系时间的延长,友好城市对中国出口贸易的促进效应不断增强。表明了以友好城市为表征的跨国文化传播对中国出口贸易的促进效应具有明显的滞后性,即友好城市的出口贸易促进效应会随着建立时间的延长而得到增强。究其原因,主要是因为友好城市建立初期,各项交流活动刚开始筹办或开展,很多项目仍然有待完善,例如,对中华文化的传播和推广等工作不可能一蹴而就,它需要一定的时间才能够产生效果。同样,当地居民对中华文化的接收、认知和反馈也需要一定的时间,存在一定的时滞。因此,人文交流对中国出口贸易的促进效应随着时间的延长而慢慢显现,这也符合现实规律。

| 表 12 跨国文化传播对出口贸易影响的滞后效应 |

虽然文化根植、凝聚在一定的空间区域,具有根植性特征,但文化并非静态根植于一定的地理区域,而是空间中可移动、可塑造或可育化的流,这是文化交流与合作、迁移与扩散的理论出发点(李红等,2012)。文化在空间上的流动、迁移与扩散会产生外部性效应,而这一效应在国际贸易中体现得尤为明显。对此,本文从知识流动的视角,考察跨国文化传播对中国出口贸易的影响。在理论层面,本文基于局部均衡分析模型探究了文化对出口贸易的影响,发现文化相同有跨国贸易的情形可最大化提升出口国的出口规模并使进口国的社会福利得到整体提升,表明通过文化传播促进国家间文化一体化发展有利于促进出口贸易的发展并实现贸易双方“共赢”。进一步,通过对跨国文化传播影响出口贸易的理论机制进行探究,认为其中的路径机制主要有两条,一是跨国文化传播塑造的信任机制中介效应,二是贸易市场拓展下的文化差异倒逼机制。在经验分析层面,本文基于2000-2017年中国对156个国家(地区)的货物出口贸易数据,以样本期间与中国结交友好城市关系的国家为处理组,未结交友好城市关系的国家为对照组,利用双向固定效应PSM-DID模型进行考察,发现跨国文化传播可通过信任塑造机制所形成的贸易创造效应与贸易市场拓展产生的文化差异倒逼机制显著提高中国的出口贸易。

本研究不仅补充了文化影响国际贸易的研究视角,而且为中国如何开展跨国文化传播以应对贸易摩擦及促进企业“走出去”开展国际经济合作提供了重要的理论启示:

首先,由理论分析结论可知,与文化相似国家开展跨国贸易有利于提升出口国的出口贸易发展,同时,跨国文化交流可有效削弱文化障碍对贸易的抑制作用。可见,加强国家间的文化交流合作能够有效消除文化偏见,增进文化认同并构建信任机制,进而推动各国贸易合作共赢。因此,增强文化自信,坚定不移的推进文化“走出去”战略,加强同世界各国的文化交流互鉴是新时代中国扩大开放发展,拓展国际朋友圈的重要途径,也是当前构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要手段。这一方面要求政府强化中华文化对外传播平台的构建,积极主动推动中华文化“走出去”;另一方面,要深入推行从“国之交”到“民之亲”的新型文化外交理念,以基层民众的“心相通”推进互容互惠的“国相亲”,构建起休戚与共、美美共赢的人类命运共同体。

其次,由贸易市场拓展下文化差异倒逼机制及跨文化传播双圈环流体系可知,加强同相似文化圈国家开展贸易可有效降低贸易成本。反映到现实中,中国应加强同东盟及日韩等相似文化圈国家的贸易合作,加快推进和完善双边及多边贸易合作机制体制。另外,拓展与异质性文化圈国家的贸易合作一方面虽需要支付文化差异产生的交易成本,但另一方面由文化差异形成的倒逼效应以及处于不同价值链分工环节的合作可有效促进贸易的发展。因此,中国政府一方面要加强同异质性文化圈国家开展人文交流以降低贸易成本,另一方面要强化与处于全球价值链“上、下环流”国家的人文交流与投资经贸合作,通过与处于价值链“上环流”的发达国家开展贸易形成的技术逆向溢出实现价值链位势的攀升,不断缩小与发达国家在全球价值链中的位势差,以此深度嵌入发达国家全球价值链环流,同时,加强与发展中国家为主体的“下环流”国家的贸易合作,巩固并引领“下环流”国家的价值链构建,以此实现上、下两大环流的长效互动。

| [] |

范兆斌、黄淑娟, 2017, “文化距离对'一带一路'国家文化产品贸易效率影响的随机前沿分析”, 《南开经济研究》, 第 4 期, 第 125-140 页。 |

| [] |

方慧、赵甜, 2017, “中国企业对'一带一路'国家国际化经营方式研究——基于国家距离视角的考察”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 17-23 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.07.002 |

| [] |

郭晔、黄振、姚若琪, 2020, “战略投资者选择与银行效率——来自城商行的经验证据”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 181-197 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2020.01.077 |

| [] |

黄新飞、王绪硕、杨子晖, 2017, “民族异质性、经济交流与跨国技术溢出”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 1119-1142 页。 |

| [] |

李红, 等, 2012, 《国际文化合作的经济分析——以中国—东盟区域为例》, , 北京: 中国社会科学出版社。 |

| [] |

李彤、何诗琪, 2021, “我国服务贸易国际竞争力问题及对策研究——评《国际服务贸易》”, 《广东财经大学学报》, 第 5 期, 第 115-116 页。 |

| [] |

连大祥, 2012, “孔子学院对中国出口贸易及对外直接投资的影响”, 《中国人民大学学报》, 第 1 期, 第 88-98 页。 |

| [] |

刘慧、綦建红, 2019, “文化距离对中国企业出口持续时间的影响——基于GLOBE项目的调查数据”, 《上海财经大学学报》, 第 2 期, 第 65-79 页。 |

| [] |

覃波、高安刚, 2020, “知识产权示范城市建设对产业结构优化升级的影响——基于双重差分的经验证据”, 《产业经济研究》, 第 5 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

曲如晓、曾燕萍, 2016, “孔子学院对中国文化产品出口的影响”, 《经济与管理研究》, 第 9 期, 第 69-76 页。 |

| [] |

曲如晓、杨修、刘杨, 2015, “文化差异、贸易成本与中国文化产品出口”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 130-143 页。 |

| [] |

石大千、丁海、卫平、刘建江, 2018, “智慧城市建设能否降低环境污染”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 117-135 页。 |

| [] |

王桂军、张辉, 2020, “'一带一路'与中国OFDI企业TFP: 对发达国家投资视角”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 49-72 页。 |

| [] |

王进猛、徐玉华、易志高, 2020, “文化距离损害了外资企业绩效吗”, 《财贸经济》, 第 2 期, 第 115-131 页。 |

| [] |

王庶、岳希明, 2017, “退耕还林、非农就业与农民增收——基于21省面板数据的双重差分分析”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 106-119 页。 |

| [] |

韦永贵、李红、牛晓彤, 2019, “中国—东盟文化多样性与相似性测度及其投资效应研究”, 《世界地理研究》, 第 2 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

韦永贵、李红、周菁, 2018, “友好城市是文化产品出口贸易增长的动力吗——基于PSM的实证检验”, 《国际经贸探索》, 第 6 期, 第 19-33 页。 |

| [] |

韦永贵、李红, 2019, “信仰的力量: 东道国宗教信仰会影响中国OFDI吗?”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 108-128 页。 |

| [] |

韦永贵、李红, 2016, “中国文化产品出口贸易的影响因素研究——基于文化、地理及制度三维距离的检验”, 《现代财经(天津财经大学学报)》, 第 10 期, 第 103-113 页。 |

| [] |

吴晓征、王茂军, 2013, “中国友好城市的时空演变分析”, 《首都师范大学学报(自然科学版)》, 第 3 期, 第 53-58 页。 |

| [] |

谢孟军, 2017, “文化'走出去'的投资效应研究: 全球1326所孔子学院的数据”, 《国际贸易问题》, 第 1 期, 第 39-49 页。 |

| [] |

谢孟军、汪同三、崔日明, 2017, “中国的文化输出能推动对外直接投资吗?——基于孔子学院发展的实证检验”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1399-1420 页。 |

| [] |

杨连星、刘晓光、张杰, 2016, “双边政治关系如何影响对外直接投资——基于二元边际和投资成败视角”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 56-72 页。 |

| [] |

杨勇、梁辰、胡渊, 2018, “文化距离对中国对外直接投资企业经营绩效影响研究——基于制造业上市公司微观数据的实证分析”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 27-40 页。 |

| [] |

赵永亮、葛振宇, 2019, “汉语文化传播与'中国制造'的海外影响力”, 《南开经济研究》, 第 3 期, 第 44-61 页。 |

| [] |

朱倩渝、隋广军, 2021, “友好城市促进了中国OFDI吗——基于与中国建立友好城市的115个国家的数据分析”, 《国际经贸探索》, 第 6 期, 第 37-52 页。 |

| [] |

Beck T., Levine R., Levkov A., 2010, "Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States". Journal of Finance, 65(5), 1637–1667.

|

| [] |

Feenstra, R., R. Lipsey, H. Y. Deng and Y. Ma, 2004, "World Trade Flows: 1962-2000", NBER Working Papers, No. 11040.

|

| [] |

Felbermayr G. J., Toubal F., 2010, "Cultural Proximity and Trade". European Economic Review, 54(2), 279–293.

|

| [] |

Ginsburgh V., Melitz J., Toubal F., 2017, "Foreign Language Learning and Trade". Review of International Economics, 25(2), 320–361.

|

| [] |

Gokmen G., 2017, "Clash of Civilizations and the Impact of Cultural Differences on Trade". Journal of Development Economics, 127(C), 449–458.

|

| [] |

Isphording I. E., Otten S., 2013, "The Costs of Babylon-linguistic Distance in Applied Economics". Review of International Economics, 21(2), 354–369.

|

| [] |

Konya, I., 2002, "Modeling Cultural Barriers in International Trade", Boston College Working Paper in Economic.

|

| [] |

Lankhuizen M., Groot H. L. F. D., Linders G. J. M., 2011, "The Trade-off between Foreign Direct Investments and Exports: the Role of Multiple Dimensions of Distance". World Economy, 34(8), 1395–1416.

|

| [] |

Maddala, G. S., 1983, " Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics", Cambridge University Press.

|

| [] |

Melitz J., Toubal F., 2014, "Native Language, Spoken Language, Translation and Trade". Journal of International Economics, 93(2), 351–363.

|

| [] |

Melitz J., 2008, "Language and Foreign Trade". European Economic Review, 52(4), 667–699.

|

| [] |

Park J., 2015, "Cultural Barriers in International Trade and the Protection and Promotion of Culture". Korean Economic Review, 31(2), 267–300.

|

| [] |

Spolaore E., Wacziarg R., 2009, "The Diffusion of Development". The Quarterly Journal of Economics, 124(2), 469–529.

|

| [] |

Wagner D., Head K., Ries J., 2002, "Immigration and the Trade of Provinces". Scottish Journal of Political Economy, 49(5), 507–525.

|

| [] |

White R., Tadesse B., 2008, "Cultural Distance and the US Immigrant-trade Link". The World Economy, 31(8), 1078–1096.

|