通过实施精准扶贫战略,中国已实现农村贫困人口的全面脱贫。但消除绝对贫困和区域性整体贫困后,仍有部分脱贫人口面临因病致贫、因病返贫问题,对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶成为巩固拓展脱贫攻坚成果的重点任务。2017年1月24日,习近平总书记考察脱贫攻坚工作时进一步强调,“因病返贫、因病致贫现在是扶贫硬骨头的主攻方向,这个事情是一个长期化的、不随着2020年我们宣布消灭绝对贫困以后就会消失的”。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动”。这意味着,脱贫战略中心转变为相对贫困治理的情况下,医疗支出型贫困成为相对贫困的重要构成,防范化解因病致贫、因病返贫依然是未来长期亟待解决的关键环节。

因病致贫、因病返贫,路径节点繁复,既可能源于医疗负担的突然或渐进加重,也可能源于创收能力的暂时或永久丧失,甚至包含贫病交织、循环往复的持续过程。为综合刻画一个国家(或地区)的家庭(或个体)因疾病造成的医疗卫生经济负担和财务脆弱风险,国际上普遍通过“灾难性卫生支出”(Catastrophic Health Expenditure)这一概念和核心指标加以衡量。目前,国内外对灾难性卫生支出的研究存在诸多争议:一是灾难性卫生支出的指标衡量问题,特别是临界值的确立,以及由此引发的灾难性卫生支出发生人群的确定和灾难性卫生支出发生率估计偏误问题;二是医疗保险在降低灾难性卫生支出发生率方面的有效性评价问题,以及以降低灾难性卫生支出发生率为主要目标的医疗保险制度选择和机制优化问题。而除了国家或地区间经济和政治体制不同导致医疗保险制度存在较大差别、各类医疗保险相互浸入造成重复参保或遗漏参保等外在原因,以及实证设计中医疗保险参保决策与灾难性卫生支出发生互为因果的内生性问题等技术因素外,以上争议的实质可归结为对灾难性卫生支出内在属性深度解构的渴求,也暴露了以往研究在这一方面的欠缺。

本文研究发现,灾难性卫生支出在属性上能与相对贫困高度兼容,可内嵌为多维贫困的关键维度。具体而言,灾难性卫生支出具有相对性,施政者可综合考量已有禀赋和政策目标灵活设定临界标准、确定保障人群,并实行动态调整。此外,当家庭初始面临较大风险冲击时,往往伴随患者健康水平跳崖式下降,患者会因此产生超出个人财务能力范围的医疗支出,与此同时家庭成员亦须投入较高的时间成本与精力以非正式照料形式参与医疗流程,从而带来工作时间和劳动效率的急剧萎缩,导致家庭收入水平下降,而家庭收入水平降低又会进一步对个人健康造成冲击(Basta et al., 1979),产生更加高昂的医疗费用支出,从而使家庭极易陷入健康恶化—医疗费用投入增加—发生灾难性卫生支出—收入下降—健康进一步恶化—医疗费用投入进一步增加—发生更严重的灾难性卫生支出的恶性循环泥沼,呈现出典型的持续性特征。本文将这种家庭医疗支出连年增加,不但健康和收入等生活状态没有得到系统性改善,反而重复发生灾难性卫生支出的过程定义为持续灾难性卫生支出。正是由于灾难性卫生支出持续特性遭到以往研究长期忽视,医疗保险对持续灾难性卫生支出过程的阻断机制研究仍处空白,医疗保险政策制定也缺乏长期效果评估与长远目标规划。因此,探究持续灾难性卫生支出发生机理,评估基本医疗保险对持续灾难性卫生支出的影响具有十分重要的理论价值和现实意义。

为此,本文参考相对贫困和长期多维贫困理念,根据Alkire and Foster(2011)多维贫困测度方法和Foster(2009)的持续时间分析法,建立反映时间维度变化的持续灾难性卫生支出指数进行动态测度与城乡分解研究,而后利用2010—2018年中国家庭追踪调查数据(CFPS),采用双固定效应模型实证分析基本医疗保险对持续灾难性卫生支出的阻断效应,并进一步评估基本医疗保险的长期政策效果。本文的创新点和边际贡献包括:第一,从灾难性卫生支出相对性和持续性视角切入,凝练出持续灾难性卫生支出内涵与发生机理,并在已有灾难性卫生支出指标基础上,引入时间维度和连续性衡量标准,构建了持续发生、持续深度和持续周期等多个指数动态刻画持续灾难性卫生支出过程,拓展了灾难性卫生支出的研究视角与内容方法;第二,采用中国微观数据进行持续灾难性卫生支出测度和城乡差异分解,并建立计量模型量化评估基本医疗保险对持续灾难性卫生支出的影响程度;第三,本文讨论了灾难性卫生支出嵌入多维相对贫困的可行性,也深度探讨了基本医疗保险发挥长期持续阻断效应的作用机制,相关结论为我国相对贫困治理和医疗保险制度优化提供了实证参考。

二、文献综述当家庭医疗卫生支出等于或超过家庭财务能力一定比例时,即发生了灾难性卫生支出。该指标由分子、分母和临界值构成。其中,作为分子的家庭医疗卫生支出包括扣减医疗保险补偿后的各项现金支出和间接支出,而灾难性卫生支出分母可用家庭年度总收入、总支出、非食品支出或可支付能力加以衡量(Wagstaff and Doorslaer, 2003;Pradhan and Prescot, 2002)。以上两项指标选取主要取决于实证数据可得,总体差异不大,但对于灾难性卫生支出临界值的选择,以往研究争议较大。Berki(1986)最初根据美国1986年收入所得税法案对超过家庭收入5%的个人现金卫生支出进行税收减免的相关规定,将灾难性卫生支出临界值设定为5%。此后研究更加注重对欠发达国家或地区以及经济极端困难人群的考察,灾难性卫生支出临界值被不断调整,提高到7.5%-80%不等,始终没有达成一致意见。世界卫生组织(WHO)作为国际卫生问题协调组织,建议将40%作为各国特别是发展中国家灾难性卫生支出临界值的指导性标准(Murray and Evans, 2003),得到较为广泛的认可和应用。目前,灾难性卫生支出临界值研究呈现两种方向:一种方向是,试图通过严密的理论模型推导和数值模拟分析确定唯一客观存在的临界值标准,如朱铭来等(2017)构建面板门槛回归模型,发现我国家庭年度医疗服务自负金额占收入的比例超过44.13%后,个体医疗服务利用对医疗服务价格敏感度跳跃性增强,即可将44.13%界定为我国灾难性卫生支出临界值;而另一种方向,也是绝大多数学者的做法,根据实际考察国家、地区及实证人群的不同,采用多个临界值考察灾难性卫生支出发生分布及影响因素的重要程度(Berki,1986;Wagstaff and Doorslaer, 2003)。

灾难性卫生支出的相对属性,允许施政者和研究者灵活设定和动态调整临界标准,进而确定保障人群范围并测算灾难性卫生支出发生率。Wagstaff et al.(2017)最新研究测算,2005年全球医疗支出超过总消费支出10%的人口占比为11.4%,超过总消费支出25%的人口占比为2.4%。2010年,医疗支出超过总消费支出10%的人口占比为11.7%,超过总消费支出25%的人口占比为2.6%。在各个年份和各种标准下,灾难性卫生支出发生率最高的地区是拉美地区和加勒比海各个国家,其次是亚洲、非洲、北美洲、欧洲和大洋洲,灾难性卫生支出发生人数最多的地区是亚洲,而中国的灾难性卫生支出发生率与人口数量居于亚洲前列。Xu et al.(2010)、Meng et al.(2012)、Ma et al.(2019)等众多研究表明,近些年来,我国灾难性卫生支出发生率整体呈下降趋势,但仍处于较高水平,且由于城乡经济发展水平和医疗资源分布不均衡,城乡家庭抵御健康风险的能力较差,因而明显呈现出农村灾难性卫生支出发生率高于城镇的地区结构性差异。

引起灾难性卫生支出发生率变化和地区差异的影响因素众多,本文主要归结为以下三类:①人口因素。家庭人口规模越高或者家庭成员健康状况越差,家庭灾难性卫生支出发生率越高(徐文娟、褚福灵,2018),而家庭成员受教育程度越高,其对健康疾病自我管理意识越强,灾难性卫生支出发生率则越低(宛云英等,2011);②经济因素。研究表明,收入水平是影响家庭灾难性卫生支出的重要因素,随着收入水平提高,家庭在抵御疾病健康冲击的经济能力增强,灾难性卫生支出发生率降低(卢雪梅、慈勤英,2017)。类似地,地区经济水平与灾难性卫生支出也呈现负向关系,如我国东部地区灾难性卫生支出发生率低于西部地区(Meng et al., 2012),而农村灾难性卫生支出发生率高于城镇(Liu et al., 2008);③制度因素。研究发现,医疗保险等社会保险和救助项目的覆盖情况、制度差异和实际保障水平均显著影响灾难性卫生支出发生率(闫菊娥等,2012;王晓蕊、王红漫,2017)。

理论上,医疗保险通过风险共担作用机制,在保障范围内对参保人员进行医疗卫生付费,保证医疗服务对人们、尤其是低收入者的可及性,是当前抵御疾病经济风险的最有效工具。但是,国内外研究对于医疗保险在现实中是否能够有效降低灾难性卫生支出发生率莫衷一是。特别是在发展中国家,如Knaul et al.(2011)发现拉丁美洲的12个国家中,墨西哥和巴西等8个国家的医疗保险降低了家庭灾难性卫生支出发生率,而阿根廷等4个国家的医疗保险反而提高了灾难性卫生支出发生率。同时,同一医疗保险对不同人群灾难性卫生支出的政策效果也存在差异,如泰国和越南医疗保险增加了初级卫生保健设施投入,更多降低了低收入人群灾难性卫生支出发生率(Sepehri et al., 2006),而约旦医疗保险对降低高收入人群医疗支出的效果更明显(Ekman,2007)。

自1998年,我国开始通过建立社会基本医疗保险制度,缓解预防城乡居民因疾病医疗经济负担过重问题,相继建立起城镇职工基本医疗保险(以下简称“城职保”)、新型农村合作医疗保险(以下简称“新农合”)和城镇居民基本医疗保险(以下简称“城居保”),并逐渐实现城乡统筹。虽然基本医疗保险整体覆盖比例已达到95%以上,但由于各基本医疗保险制度之间筹资水平、报销比例以及保障范围等方面差异明显,导致基本医疗保险对各类参保者医疗服务可及性和防范灾难性医疗支出的作用效果上存在较大差距(王晓蕊、王红漫,2017)。闫菊娥等(2012)研究发现,虽然三种基本医保制度均一定程度上降低了家庭灾难性卫生支出发生率,但新农合对灾难性卫生支出发生率的降低程度最为明显,而城职保的补偿政策较好,补偿后灾难性卫生支出发生率最低。但也有研究发现,基本医疗保险对城乡居民发生大病时的经济风险抵御效果较低,甚至不能有效地减轻低收入城乡家庭的医疗负担,对城乡家庭灾难性卫生支出缓解作用并不明显(高广颖等,2017;王翌秋、徐登涛,2019)。

综上所述,研究灾难性卫生支出的国内外文献较为丰富,但始终停留在灾难性卫生支出的静态测度以及医疗保险对灾难性卫生支出当期作用效果评估,缺乏对持续灾难性卫生支出动态考量,进而导致医疗保险对家庭摆脱持续灾难性卫生支出的作用机制以及医疗保险的长期阻断效应分析处于研究空白。实际上,朱铭来等(2017)的研究已经发现,发生过灾难性医疗支出的家庭再次发生灾难性医疗支出的概率更高,一定程度上揭示了灾难性卫生支出的持续性特征。而从部分研究成果也可以推断,医疗保险有助于家庭摆脱持续灾难性卫生支出的作用机制是存在的:在参加医疗保险当期及较短时期内,基本医疗保险主要发挥对参保家庭医疗费用的经济补偿功能(齐良书,2011),一定程度上减轻参保家庭医疗负担进而降低灾难性卫生支出发生。参加基本医疗保险对参保家庭收入的提升作用可能还会随参保时间的推移进一步增强,参保家庭的人力资本和劳动生产效率获得持续提升(黄薇,2017),进而打破健康状况恶化与收入水平下降的恶性循环,阻断持续灾难性卫生支出的发生及程度加深。此外,本文研究的持续灾难性卫生支出过程实质是直接后果到相对能力测度理念的动态转变,Sen(1976)以及后期学者基于“能力贫困”概念提出的相对贫困思想也为本文提供了理论支撑。而本文建立反映时间维度动态变化的持续灾难性卫生支出指数,主要结合Alkire and Foster(2011)的多维贫困测度方法和Foster(2009)的持续时间分析法,并参考国内长期多维贫困测度研究成果(郭熙保、周强,2016;周强、张全红,2017)。

三、持续灾难性卫生支出测度方法设计在以往研究基础上,本文将时间因素引入指数测算中,构建起可分解的综合的持续灾难性卫生支出指数。首先,假设在经济社会T时期内对n个家庭进行了t个年度跟踪调查,根据国际一般方法,以家庭医疗自付总额与家庭年度收入的比值构建家庭灾难性卫生支出指标cit(k),即:

| $ c_{i}^{t}(k)=\frac{O o p_{i}^{t}}{i n c_{i}^{t}} $ | (1) |

其中,oopit代表家庭i在t年度的家庭医疗自付总额,incit代表家庭i在t年度的家庭年度收入。设定k (k>0)为判定家庭灾难性卫生支出发生临界值,k也可看作家庭灾难性卫生支出发生被剥夺份额临界值。It(k)为给定时点t下家庭灾难性卫生支出识别函数:如果cit k则有It(k)=1,家庭i被识别为发生灾难性卫生支出;否则It(k)=0,家庭i未发生灾难性卫生支出。

其次,本文构建持续时间函数duri(k),设定调查期内连续发生灾难性卫生支出的时间作为持续时间。如果家庭i在第p期到第q期满足:∏pqI(cit k)=1,即连续发生灾难性卫生支出,则家庭i灾难性卫生支出的持续时间可表示为:

| $ {duri}(k)=max \{q-p+1\} $ | (2) |

根据Foster(2009)的持续时间分析法,假定持续时间的临界值为π(π=1, 2, 3,···,T),以T时期内家庭灾难性卫生支出连续发生期数大于临界值π为标准构建家庭持续灾难性卫生支出函数:如果duri(k) π,则有It(duri)=1,表示家庭i发生持续灾难性卫生支出;否则It(duri)=0,表示未发生持续灾难性卫生支出,需要指出的是,未发生持续灾难性卫生支出并不表示家庭i未发生灾难性卫生支出,可能属于未达到持续时间临界值π情况。

再次,本文参考郭熙保、周强(2016)长期多维贫困指数方法,分别构建H0c指数、A0c指数,并引入时间因素后构建D0c指数,即:

| $ H_{0}^{c}\left({ oop }_{i}^{t}, i n c_{i}^{t}, k, { duri }, \pi\right)=\frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} I({ duri } \geq \pi) $ | (3) |

| $ A_0^c\left({oop_i^t, inc_i^t, k, {\rm{ }}duri{\rm{ }}, \pi } \right) = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n I ({\rm{ }}duri{\rm{ }} \ge \pi) \times \sum\limits_{t = 1}^T {\left[ {oop_i^t - \left({c_i^t - k} \right) \times inc_i^t} \right]} \times I\left({c_i^t \ge k} \right)}}{{\sum\limits_{i = 1}^n I ({\rm{ }}duri{\rm{ }} \ge \pi) \times \sum\limits_{t = 1}^T {inc_i^t} \times I\left({c_i^t \ge k} \right)}} $ | (4) |

| $ D_{0}^{c}\left({oop}_{i}^{t}, i n c_{i}^{t}, k, d u r i, \pi\right)=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} I(d u r i \geq \pi) \times {duri}(k)}{n \times H_{0}^{c} \times T} $ | (5) |

其中,H0c指数为持续灾难性卫生支出发生率指数,该指数反映了发生持续灾难性卫生支出的家庭数占调查总家庭数的比例;A0c指数为家庭持续灾难性卫生支出深度指数,也就是持续灾难性卫生支出的被剥夺份额,即发生持续灾难性卫生支出的家庭超过临界值k的家庭医疗自付总额占家庭收入的比例。D0c指数为持续灾难性卫生支出周期指数,反映了家庭的持续灾难性卫生支出发生期数占所有观察期的比重。

最后,根据式(3)—式(5)交乘,本文建立家庭持续灾难性卫生支出综合指数M0c:

| $ \begin{array}{l} M_0^c\left({oop_i^t, {\rm{ }}inc{\rm{ }}_i^t, k, {\rm{ }}duri, {\rm{ }}\pi } \right) = H_0^c \times A_0^c \times D_0^c\\ = \frac{1}{n}\left[ {\frac{{\sum\limits_{t = 1}^T {\left[ {oop_i^t - \left({c_i^t - k} \right) \times inc_i^t} \right]} \times I\left({c_i^t \ge k} \right)}}{{\sum\limits_{t = 1}^T i nc_i^t \times I\left({c_i^t \ge k} \right)}} \times \frac{1}{T}\sum\limits_{i = 1}^n I (duri \ge \pi) \times duri(k)} \right] \end{array} $ | (6) |

可以看出,持续灾难性卫生支出综合指数M0c能够从持续灾难性卫生支出发生率、持续深度及持续时间上综合考察家庭持续灾难性卫生支出发生程度,从而更加精准有效地衡量家庭灾难性卫生支出发生的综合性和长期性。

四、持续灾难性卫生支出动态测度与分解 (一) 数据来源本文研究所用数据来自2010-2018年中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS)。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)组织实施的一项入户追踪调查,收集了个体、家庭、社区三个层次的数据,涵盖了经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁徙和健康状况等方面数据。CFPS的调查样本覆盖了25个省(自治区、直辖市)①,其基线调查始于2010年每两年一轮,并在2012-2018年分别开展4次追踪调查。在数据处理方法上,直接剔除家庭自付医疗总额、家庭年度收入缺失值和异常值的样本,并进行平衡面板处理,即保留了5个调查年度均有参与调查的动态跟踪面板数据,最终得到7200户家庭5个年度的有效样本36000个。

① 调查省份不包括西藏、青海、宁夏、新疆、海南和内蒙古。

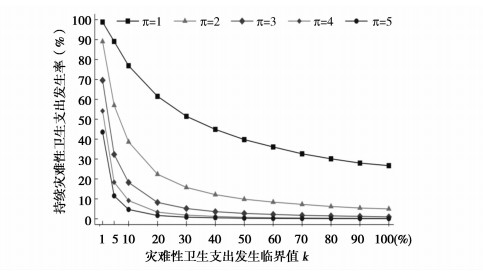

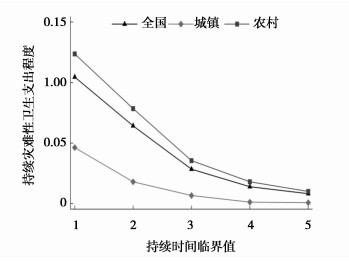

(二) 持续灾难性卫生支出动态测度本文根据家庭不同持续时间对持续灾难性卫生支出进行动态测度。图 1的5条曲线分别代表不同持续时间临界值π(1、2、3、4和5)与灾难性卫生支出发生临界值k(1%≤k≤100%)下的持续灾难性卫生支出发生率指数的动态变动趋势。可以看出,随着k值的增加,相应持续时间临界值π下的持续灾难性卫生支出发生率减少。这表明,灾难性卫生支出发生临界值k越高,被识别为持续灾难性卫生支出的家庭比例越小。此外,随着临界值π的增加,持续灾难性卫生支出发生率指数不断向下移动,并且π值越高,持续灾难性卫生支出发生率曲线随着k值增加下降幅度越来越慢。这表明发生短期灾难性卫生支出的家庭占多数,而陷入持续灾难性卫生支出的家庭比例较少,但家庭一旦陷入持续灾难性卫生支出,其摆脱持续灾难性支出的难度则加大,且家庭发生持续灾难性卫生支出时间越长,其摆脱难度越大,从而说明家庭持续灾难性卫生支出发生具有较强黏性。

|

图 1 不同k值和π值下的持续灾难性卫生支出发生率 |

从图 1还可以看出,连续发生五期灾难性卫生支出的家庭主要集中在40%的灾难性卫生支出发生临界值以下,其持续灾难性卫生支出发生率曲线在临界值在40%后下降幅度明显趋于平缓。为此,本文以k=40%为例,展示不同临界值π下的各持续灾难性卫生支出指数值变化情况,如表 1所示。其中,π=2表示在T(T=5)时期内连续两期及以上发生灾难性卫生支出的家庭,同时也被识别为发生持续灾难性卫生支出的家庭。当π从一期增加到两期时,家庭持续灾难性卫生支出发生率随着π值增加减少了32.78%,而持续灾难性卫生支出发生深度和周期分别增加了24.86%和20.99%,持续灾难性卫生支出综合指数减少了4.03%。

| 表 1 不同临界值π下的各类持续灾难性卫生支出指数变化情况 |

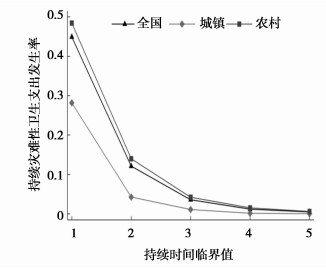

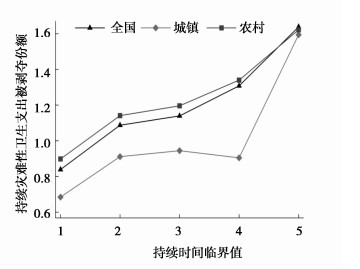

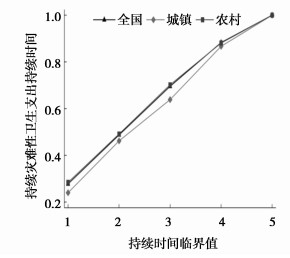

考虑到城乡之间经济水平和医疗资源分布等方面均存在较大差距。本文以灾难性卫生支出临界值k=40%为基准,进一步从持续灾难性卫生支出发生率指数H0c、深度指数A0c、周期指数D0c和综合指数M0c四个方面进行城乡分解测度对比。图 2为城乡家庭持续灾难性卫生支出发生率指数H0c。由图可知,在各时间相对应的临界值π下,农村家庭持续灾难性卫生支出发生率略高于全国平均水平且明显高于城镇水平;随着π值增加,城乡家庭持续灾难性卫生支出发生率的差距水平逐渐缩小,具体而言,城乡家庭在较低持续时间临界值(0≤π≤3)的持续灾难性卫生支出发生率差距较大,而陷入较高持续时间临界值下(π≥4)的差距并不明显。图 3为城乡家庭持续灾难性卫生支出深度指数A0c动态演进趋势。可以看出,农村与全国的持续灾难性卫生支出深度水平相接近,但也明显高于城镇深度水平;随着持续时间临界值π的增加,家庭持续灾难性卫生支出深度逐渐加深;在连续发生五期灾难性卫生支出时,城镇家庭持续深度水平与农村接近。图 4分析了持续灾难性卫生支出周期指数D0c动态演进趋势。可以看出,持续周期指数与深度指数曲线变动趋势相似,随持续时间临界值π增加整体呈上升趋势。农村家庭持续周期指数曲线动态变动趋势与全国状况基本吻合,且虽高于城镇但总体差异甚微。图 5分析了城乡家庭持续灾难性卫生支出综合指数M0c动态演进趋势。可以看出,城乡家庭持续灾难性卫生支出发生程度随持续时间递增共同呈现递减趋势。在各个π值下,农村持续灾难性卫生支出综合指数均高于城镇,但随着持续时间递增,城乡差距逐渐缩小。

|

图 2 城乡持续灾难性卫生支出发生率指数 |

|

图 3 城乡持续灾难性卫生支出深度指数 |

|

图 4 城乡持续灾难性卫生支出周期指数 |

|

图 5 城乡持续灾难性卫生支出综合指数 |

综述所述,无论在持续灾难性卫生支出发生率(H0c)、深度(A0c)和周期(D0c)等单项指数,还是持续灾难性卫生支出综合指数(M0c),均反映出农村家庭在遭受重大疾病风险等负向外部性冲击时更容易陷入持续灾难性卫生支出,城镇家庭抵御负外部冲击的能力则相对较强;而一旦长期陷于灾难性卫生支出,无论是农村还是城镇家庭摆脱灾难性卫生支出发生风险的能力则相差无几。

此外,各持续灾难性卫生支出指数在不同灾难性卫生支出发生临界值和持续时间临界值下的动态演进趋势以及城乡分解差距情况,与以往研究测度的长期多维贫困指数结论相一致,其能充分表征出医疗支出型贫困相对性和长期性内涵,指数本身也具备对多维相对贫困理念与属性的高度兼容。这一结论与中国因病致贫人群占相对贫困总体比重较高的现实相互印证。

五、基本医疗保险阻断效应实证设计 (一) 模型设定为了检验基本医疗保险对城乡家庭持续灾难性卫生支出程度的影响,本文建立了以下双固定效应模型进行估计,具体形式如下:

| $C H E_{i t}^{j}=\beta_{0}+\beta_{1}^{j} N C M S_{i t}+\beta_{2}^{j} O M I_{i t}+\sum\limits_{k} \alpha_{k} X_{i t}^{k}+\lambda_{i}+\gamma_{t}+\varepsilon_{i t} $ | (7) |

式(7)中,其中角标i代表家庭;t代表年份;j代表被解释变量类别(j=1, 2, 3)。被解释变量CHEj为一系列家庭持续灾难性卫生支出变量,基于上文已识别出城乡家庭持续灾难性卫生支出指数测度信息,本文设定如下:CHE1为持续发生变量,表示为截至当期是否发生持续灾难性卫生支出的虚拟变量;CHE2为持续深度变量,表示为截至当期家庭发生持续灾难性卫生支出的被剥夺份额;CHE3为持续周期变量,表示为截至当期家庭持续灾难性卫生支出的持续时间。NCMS和OMI分别为是否参加基本医疗保险和是否参加其他医疗保险的虚拟变量。NCMS和OMI的系数β1、β2为本文所关心的参加基本医疗保险和其他医疗保险对各项城乡家庭持续灾难性卫生支出变量的影响大小。Xk为其他影响家庭持续灾难性卫生支出程度的控制变量,参考王小龙、何振(2018),本文选取的变量如下:①户主特征变量,包括户主年龄、户主年龄平方项、户主健康状况、户主受教育水平;②家庭特征变量,包括家庭人均年收入、家庭性别比例、婚姻状况、家庭60周岁以上老年人数量、家庭16周岁以下子女数量;③地区特征变量:本村(居)人均收入、本县(镇)人均收入。此外,模型中加入家庭固定效应λi和年份固定效应γt,分别控制了不可观测因素在家庭和时间层面对持续灾难性卫生支出的影响,β0表示常数项,ε表示随机扰动项。

需要特别指出的是,为农村居民设立的基本医疗保险项目——新农合,具有自愿参保和家户参保的典型特征,受人口流动和城乡一体化建设的影响,也有部分农村居民参加了城镇基本医疗保险项目。而城镇地区设立了城职保和城居保,两项基本医疗保险在参保方式和保障层次上互异。以上因素均导致城乡地区家庭间参保情况和保障水平的千差万别。为此,本文将总样本分为农村和城镇两个子样本进行实证分析,其中农村子样本的基本医疗保险变量特指新农合,而诸如城职保和城居保及其补充医疗保险在内的城镇医疗保险项目划入其他医疗保险;针对城镇子样本,基本医疗保险具体指城职保和城居保,补充医疗保险等保险项目划入其他医疗保险。

(二) 变量设定及描述性统计为了更加准确地反映出基本医疗保险的政策效果,本文对原始数据做了如下处理:首先,本文按户籍将总样本分为农村和城镇家庭两个子样本;其次,删除了重复保险的样本(家庭成员中同时参加城镇和农村基本医疗保险及补充医疗的样本);再次,由于CFPS调查问卷中,用于计算灾难性卫生支出的家庭纯收入和家庭医疗自付总额指标均为过去一年统计量,而家庭成员基本医疗保险参保状况为当年统计量,本文为克服二者因果关系识别的时间设定干扰,将解释变量和控制变量均做滞后一期(两年)处理;最后,对持续深度等由于设定方式容易产生异常值的变量进行了前后5%缩尾处理,部分关键变量异常值样本被删除。本文最终得到包含26873个城乡家庭为总样本的混合面板数据,其中农村家庭19773个样本量,城镇家庭7100个样本量①。实证分析所需变量的名称、定义和描述性统计详见表 2。

① 在实际回归中,各变量缺失值样本将被删除,因此实际回归样本量与总样本量相比有所减少。

| 表 2 主要变量定义与描述性统计 |

此外,本文将全样本分为农村和城镇两组样本,再按照家庭是否参加基本医疗保险,分为参保家庭样本和未参保家庭子样本并进行了均值差异t统计量检验,分别对比了样本间家庭相关指标的差异。从表 2可以看出,无论农村样本还是城镇样本,未参保家庭在持续发生、持续深度和持续周期三个被解释变量上均明显高于参保家庭,其中,农村样本中持续深度均值差异在10%检验水平上显著,持续发生和持续周期均在1%检验水平上显著,城镇样本中持续深度、持续发生和持续周期均值差异均在1%检验水平上显著,初步表明参加基本医疗保险对城乡家庭持续灾难性卫生支出程度具有良好的政策效果;与此同时,农村与城镇家庭样本对比来看,农村家庭平均持续发生率、平均持续深度份额和平均持续时间均高于城镇水平,与前文结论相一致。另外,农村样本中户主教育水平两组子样本均值差异在5%检验水平上显著,城镇样本中户主健康状况两组子样本均值差异在10%检验水平上显著,其余变量均在1%检验水平上存在显著差异,本文不再一一赘述。为了控制上述可观测因素和其他不可观测因素对持续灾难性卫生支出的复杂影响,本文将进行逐步回归以检验参加基本医疗保险政策效果的稳健性。

六、实证结果分析 (一) 基本检验结果表 3为基本医疗保险对城乡家庭持续灾难性卫生支出的基本检验回归结果,所有回归均加入了特征控制变量并分别控制了家庭固定效应和年份固定效应。其中,第(1)—(3)列为新农合对农村家庭持续灾难性卫生支出影响。从第(1)列来看,参加新农合对农村家庭持续灾难性卫生支出发生的估计系数在5%检验水平上显著且系数为负,系数大小为-0.0142,表明参加新农合可使农村家庭持续灾难性卫生支出发生率平均减少1.42%。第(2)可知,参加新农合对持续深度的估计系数在1%的检验水平上显著且系数为负,系数大小为-0.0183,这表明参加新农合可使农村家庭持续灾难性卫生支出深度平均减少0.0183个份额。第(3)可知,参加新农合对持续周期的估计系数在1%的检验水平上显著且系数为负,系数大小为-0.0401,这表明参加新农合可使农村家庭持续灾难性卫生支出持续时间平均减少0.0802年。这表明新农合对农村家庭持续灾难性卫生支出发生、持续深度和持续周期均具有显著阻断效应。第(4)—(6)列为城镇基本医疗保险对城镇家庭持续灾难性卫生支出影响,回归结果可以看出,参加城镇基本医疗保险仅降低城镇家庭持续灾难性卫生支出平均发生率1.80%,系数在1%检验水平上显著,而对于持续深度和持续周期估计系数均在10%检验水平上不显著。综上所述,新农合对农村家庭对持续灾难性卫生支出程度具有明显的阻断效应;而相比于农村家庭,城镇基本医疗保险对城镇家庭持续灾难性卫生支出存在阻断效应,但作用较弱。产生这一结果的原因主要有两个,一方面由于城居保保障水平不足,拉低了城镇基本医疗保险对持续灾难性卫生的阻断作用①,另一方面城镇较高的大病就医费用以及就医所衍生的交通费、食宿费和营养费间接提高了城镇贫困家庭持续灾难性卫生支出发生深度。

① 本文进一步分别实证检验了城职保和城居保对城镇家庭持续灾难性卫生支出的作用效果,结果显示城职保具有显著的阻断效应,而城居保的阻断效应不显著。2020年6月,国家医疗保障局公布的《2019年全国医疗保障事业发展统计公报》显示,城职保实际住院费用基金支付报销75.6%,城居保实际住院费用基金支付报销59.7%。

| 表 3 基本检验回归结果 |

此外,在农村家庭中,除新农合外,其他基本医疗保险对农村家庭持续灾难性卫生支出程度影响不显著。而在城镇家庭中,补充医疗保险等其他医疗保险往往可以充当城镇基本医疗保险的二次补偿机制,通过进一步降低医疗支出发挥出更大的阻断效应。

(二) 稳定性检验1.工具变量法克服内生性

考虑到参加基本医疗保险具有自选择,具体而言,城乡贫困家庭中抵抗疾病和健康风险能力较差,较容易发生灾难性卫生支出,越贫困的家庭往往越倾向于参加基本医疗保险以降低自付医疗支出,同时也存在极度贫困家庭不具备财务能力和保险意识参加基本医疗保险的可能性。基于此,本文通过工具变量方法来控制遗漏变量缺失和互为因果可能引发的内生问题:参考贾男、马俊龙(2015)的做法,选取家庭所在村(居)除本家庭以外的其他家庭基本医疗保险平均参保率、家庭所在县(镇)除本村(居)以外的其他村(居)的家庭基本医疗保险平均参保率作为家庭是否参加基本医疗保险的工具变量。选取两个地区层面的基本医疗保险参保率作为工具变量的主要原因在于:村(居)中存在社会网络示范效应,本村(居)其他家庭和本县(镇)其他村(居)家庭参保情况会影响该家庭参保决策,但不会直接影响该家庭持续灾难性卫生支出发生,满足工具变量外生性要求。本文也进一步检验了工具变量选取的有效性,即进行了相关性、可识别性和弱工具变量检验,检验结果如表 4所示,首先,在对解释变量是否参加基本医疗保险的估计系数中,所选取两个工具变量均在1%和5%检验水平上显著为正,说明本村(居)其他家庭平均参保率或本县(镇)其他村(居)家庭平均参保率越高,城乡家庭参加基本医疗保险的概率越高,从而通过了工具变量的相关性检验。其次,过度识别检验Sargan统计量在10%的水平上均不显著,且不可识别检验Anderson canon.corr.LM统计量P值均为0,表明回归模型中两个工具变量恰好识别;最后,弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F统计量数值远大于对应15%水平下弱工具变量检验临界值11.59,拒绝了其为弱工具变量的原假设。综上所述,本文选取的本村(居)其他家庭平均参保率和本县(镇)其他村(居)家庭平均参保率作为工具变量是有效的。

| 表 4 利用工具变量控制内生性的回归结果 |

表 4第(1)—(3)列为参加新农合对农村家庭持续灾难性卫生支出回归结果,结果显示在加入工具变量后,参加新农合对持续发生、持续深度与持续周期的估计系数分别在5%、10%和1%检验水平上显著为负,大小分别为-0.0745、-0.0627和-0.2941,表明参加新农合能够使农村家庭持续发生率平均降低7.45%,持续深度份额平均下降0.0627,持续时间平均降低0.5882年。第(4)—(6)列为参加城镇基本医疗保险对城镇家庭持续灾难性卫生支出回归结果,结果显示在加入工具变量后,参加城镇基本医疗保险对持续发生与持续周期的估计系数分别在1%和5%检验水平上显著为负,大小分别为-0.0858、和-0.1210,而对持续深度估计系数则在10%检验水平上不显著。表明参加城镇基本医疗保险能够使城镇家庭持续发生率平均降低8.58%,持续时间平均降低0.2420年。以上结果进一步表明,参加基本医疗保险与持续灾难性卫生支出程度之间存在一定内生关系,在克服内生性关系后,基本医疗保险依然能够显著降低持续灾难性卫生支出发生程度,且实际阻断效应更大,而新农合阻断农村家庭持续灾难性卫生支出的效果仍高于城镇基本医疗保险。

2.其他稳定性检验

为检验基本回归结果的稳健性,本文还分别进行了更换被解释变量、解释变量以及估计模型的相关稳定性检验。首先,考虑到灾难性卫生支出是一个相对性指标,判定家庭是否发生持续灾难性卫生支出可能严重依赖于该临界值的设定,因此,本文将灾难性卫生支出临界值k分别更换为30%和60%,重新考察参加基本医疗保险对持续灾难性卫生支出程度的影响。其次,参考蔡伟贤、朱峰(2015)的做法,采用家庭成员基本医疗保险参保率作为解释变量,并同时加入工具变量克服内生性问题。最后,考虑到持续发生设定为取值0或1的虚拟变量、持续深度为取值为0或正数的左端归并变量和持续周期取值则为0~5的自然序数变量,可能并不满足被解释变量服从正态分布的基本假设,本文依次更换为Probit、Tobit和Order Probit模型重新进行回归分析。未汇报的稳健性回归结果表明,基本医疗保险的阻断效应无论是在统计意义上还是经济意义上始终显著,从而证实了估计结果的稳健性。

(三) 进一步分析本文从基本医疗保险长期参保角度,以调查期内家庭连续参加基本医疗保险的时间作为解释变量,进一步探究长期参保对城乡家庭持续灾难性卫生支出的影响。表 5中(1)-(3)列为长期参加新农合对持续灾难性卫生支出回归结果,结果显示长期参加新农合对持续发生、持续深度与持续周期的估计系数分别在1%、10%和1%检验水平上显著为负,大小分别为-0.0072、-0.0031和-0.0232,农村家庭连续参加新农合每增加一期,持续发生率平均降低0.72%,持续深度份额平均下降0.0031,持续时间平均降低0.0464年。第(4)—(6)列为长期参加城镇基本医疗保险对城镇家庭持续灾难性卫生支出回归结果,结果显示长期参加城镇基本医疗保险对持续发生、持续深度与持续周期的估计系数均在1%检验水平上显著为负,大小分别为-0.0106、-0.0174和-0.0250,说明城镇家庭连续参保每增加一期,持续发生率平均降低1.06%,持续深度份额平均下降0.0174,持续时间平均降低0.0500年。

| 表 5 长期参加基本医疗保险对城乡家庭持续灾难性卫生支出影响 |

综上所述,长期参加基本医疗保险依然对城乡家庭持续灾难性卫生支出产生了显著的阻断效应。而相对于当期参保(见表 3),长期参加城镇基本医疗保险对持续灾难性卫生支出的阻断效应优于新农合;实际上,相比于新农合,除城镇基本医疗保险对参保居民医疗费用的报销水平更高外,还额外提供更为慷慨的免费常规体检等预防性服务。此外,在参保当期,基本医疗保险主要发挥对参保家庭医疗费用的经济补偿功能,一定程度上减轻参保家庭医疗负担进而降低灾难性卫生支出发生,而长期参加基本医疗保险,基本医疗保险的健康维护功能得以发挥,参保家庭的健康人力资本、劳动生产效率乃至财富积累能力获得提升,阻断了持续灾难性卫生支出过程和家庭发展能力逐渐侵蚀殆尽的恶性循环。

七、结论与政策启示2019年10月召开的十九届四中全会提出“加强普惠性、基础性、兜底性民生建设”的总体发展思路,强调医疗保障扶贫对打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的重要意义。而2021年2月颁布的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(即中央一号文件)又明确指出,“完善统一的城乡居民基本医疗保险制度,合理提高政府补助标准和个人缴费标准,健全重大疾病医疗保险和救助制度。”这充分表明,基本医疗保险未来仍将作为我国防范化解重特大疾病健康风险、解决因病致贫和返贫问题的重要制度工具。

本文结合Alkire and Foster(2011)多维贫困测度方法和Foster(2009)的持续时间分析法,构建了反映时间维度变化的持续灾难性卫生支出指数,利用2010—2018年中国家庭追踪调查数据(CFPS)进行动态测度与分解研究。随后分农村和城镇家庭样本,建立估计模型实证分析基本医疗保险对城乡家庭持续灾难性卫生支出程度的影响,并进一步评估长期参加基本医疗保险的作用效果,研究得出如下主要结论:第一,无论如何调整灾难性卫生支出发生临界值以及持续时间临界值标准,在持续灾难性卫生支出的综合动态演进趋势,以及在持续灾难性卫生支出发生率、持续深度以及持续周期等具体指数上,农村家庭均高于城镇家庭水平,不过随着灾难性卫生支出持续时间的增长,农村家庭与城镇家庭持续灾难性卫生支出差距逐渐缩小,但农村家庭依旧是我国医疗支出型贫困治理的重点;第二,与未参加基本医疗保险的家庭相比,参保家庭持续灾难性卫生支出发生率、持续深度以及持续周期均更低,说明基本医疗保险能够显著阻断家庭持续灾难性卫生支出发生,且新农合的当期阻断效应更加明显;第三,基本医疗保险对城乡家庭持续灾难性卫生支出兼具长期阻断效应,且家庭连续参保的时间越长,长期阻断效应越大,且城镇基本医疗保险的长期阻断效应高于新农合,充分凸显了基本医疗保险的经济补偿和健康维护功能,能有效阻断家庭持续灾难性卫生支出的发生及其程度的进一步深化。

据此,本文研究结论得到的政策启示是:第一,本文构建的持续灾难性卫生支出指数本身与多维相对贫困理念在属性上高度兼容,理论上应作为测度中国家庭长期相对贫困的关键维度之一,政府需要更加重视医疗支出型贫困治理,将医疗支出型贫困纳入相对贫困治理的总体框架内,精准界定相对贫困人群并采取靶向举措实施高质量健康管理;第二,坚持以预防为主的卫生与健康工作方针,加大城乡健康工作的投入,为城乡居民提供全方位全周期健康服务,提升居民整体生活环境、身体和心理健康素质,防治重特大疾病、慢性病和罕见病发病率,推动医防结合,把家庭持续灾难性卫生支出发生问题解决在萌芽之时;第三,继续提升基本医疗保险制度保障水平,特别是保障水平较低的农村医疗保险,同时向刚脱贫易返贫人口倾斜,包括降低起付线、放宽病种限制、提高报销比例和提升异地报销便捷度,加大农村和边远地区医疗卫生基础设施建设,促进城乡地区间医疗资源整合,加快统筹城乡经济发展和医疗卫生一体化进程。

| [] |

蔡伟贤、朱峰, 2015, “'新农合'对农村居民耐用品消费的影响”, 《数量经济技术经济研究》, 第 5 期, 第 72-87 页。 |

| [] |

黄薇, 2017, “医保政策精准扶贫效果研究——基于URBMI试点评估入户调查数据”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 117-132 页。 |

| [] |

高广颖、马骋宇、胡星宇、杨显、段婷、贾继荣, 2017, “新农合大病保险制度对缓解灾难性卫生支出的效果评价”, 《社会保障研究》, 第 2 期, 第 69-76 页。DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2017.02.008 |

| [] |

郭熙保、周强, 2016, “长期多维贫困、不平等与致贫因素”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 143-156 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2016.06.065 |

| [] |

贾男、马俊龙, 2015, “非携带式医保对农村劳动力流动的锁定效应研究”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 82-91 页。 |

| [] |

卢雪梅、慈勤英, 2017, “贫困家庭灾难性卫生支出的影响因素与医疗救助政策选择——基于阿马蒂亚·森的可行能力视角”, 《广西社会科学》, 第 8 期, 第 152-157 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-6917.2017.08.030 |

| [] |

齐良书, 2011, “新型农村合作医疗的减贫、增收和再分配效果研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 8 期, 第 35-52 页。 |

| [] |

宛云英、罗敏、林燕、张菊英、应桂英、甘华平、谭铃, 2011, “四川农村低收入家庭灾难性卫生支出影响因素分析”, 《现代预防医学》, 第 23 期, 第 4889-4891 页。 |

| [] |

王翌秋、徐登涛, 2019, “基本医疗保险是否能降低居民灾难性医疗支出?——基于CHARLS数据的实证分析”, 《金融理论与实践》, 第 2 期, 第 87-94 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-4625.2019.02.012 |

| [] |

王小龙、何振, 2018, “新农合、农户风险承担与收入增长”, 《中国农村经济》, 第 7 期, 第 79-95 页。 |

| [] |

王晓蕊、王红漫, 2017, “基本医疗保障制度对于改善灾难性卫生支出效果评价”, 《中国公共卫生》, 第 6 期, 第 901-904 页。 |

| [] |

王胜华, 2021, “经济赶超、公共支出偏向与城乡公共服务差距”, 《广东财经大学学报》, 第 1 期, 第 15-24+84 页。 |

| [] |

徐文娟、褚福灵, 2018, “灾难性卫生支出水平及影响因素研究——基于CHARLS数据的分析”, 《社会保障研究》, 第 5 期, 第 64-72 页。DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2018.05.007 |

| [] |

闫菊娥、闫永亮、郝妮娜、杨金娟、高建民、李倩、王亚茹、赖莎, 2012, “三种基本医疗保障制度改善灾难性卫生支出效果实证研究”, 《中国卫生经济》, 第 1 期, 第 26-28 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-0743.2012.01.008 |

| [] |

朱铭来、于新亮、王美娇、熊先军, 2017, “中国家庭灾难性医疗支出与大病保险补偿模式评价研究”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 133-149 页。 |

| [] |

周强、张全红, 2017, “中国家庭长期多维贫困状态转化及教育因素研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 4 期, 第 3-19 页。 |

| [] |

Alkire S., Foster J. E., 2011, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement". Journal of Public Economics, 95(7), 476–487.

|

| [] |

Basta S. S., Karyadi D., Scrimshaw N. S., 1979, "Iron Deficiency Anemia and the Productivity of Adult Males in Indonesia". The American Journal of Clinical Nutrition, 32(4), 916–925.

DOI:10.1093/ajcn/32.4.916 |

| [] |

Berki S. E., 1986, "A Look at Catastrophic Medical Expenses and the Poor". Health Affairs, 5(4), 138–145.

DOI:10.1377/hlthaff.5.4.138 |

| [] |

Ekman B., 2007, "The Impact of Health Insurance on Outpatient Utilization and Expenditure: Evidence from One Middle-income Country Using National Household Survey Data". Health Research Policy and Systems, 5(1), 6–7.

DOI:10.1186/1478-4505-5-6 |

| [] |

Foster J. E., 2009, A Class of Chronic Poverty Measure, Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Knaul F. M., Wong R., Ornelas H. A., Méndez O., Rathe M., 2011, "Household Catastrophic Health Expenditures: A Comparative Analysis of Twelve Latin American and Caribbean Countries". Salud Publica De Mexico, 53(2), 85–95.

|

| [] |

Liu Y., Rao K., Wu J., Gakidou E., 2008, "China's Health System Performance". The Lancet, 372(9653), 1914–1923.

DOI:10.1016/S0140-6736(08)61362-8 |

| [] |

Ma X., Wang Z., Liu X., 2019, "Progress on Catastrophic Health Expenditure in China: Evidence from China Family Panel Studies (CFPS) 2010 to 2016". International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 447–458.

|

| [] |

Meng Q., Xu L., Zhang Y., 2012, "Trends in Access to Health Services and Financial Protection in China between 2003 and 2011:A Cross-Sectional Study". The Lancet, 379(9818), 805–814.

DOI:10.1016/S0140-6736(12)60278-5 |

| [] |

Murray, C. J. L. and D. B. Evans, 2003, "Health Systems Performance Assessment: Debates, Methods and Empiricism", Geneva: World Health Organization.

|

| [] |

Pradhan M., Prescott N., 2002, "Social Risk Management Options for Medical Care in Indonesia". Health Economics, 11(5), 431–446.

DOI:10.1002/hec.689 |

| [] |

Sen A., 1976, "Poverty: An Order Approach to Measurement". Econometrica, 44(2), 219–231.

DOI:10.2307/1912718 |

| [] |

Sepehri A., Sarma S., Simpson W., 2006, "Does Non-Profit Health Insurance Reduce Financial Burden? Evidence from the Vietnam Living Standards Survey Panel". Health Economics, 15(6), 603–616.

DOI:10.1002/hec.1080 |

| [] |

Wagstaff A., Doorslaer E. V., 2003, "Catastrophe and Impoverishment in Paying for Health Care: With Applications to Vietnam 1993~1998". Health Economics, 12(11), 921–934.

DOI:10.1002/hec.776 |

| [] |

Wagstaff A., Flores G., Hsu J., 2017, "Progress on Catastrophic Health Spending in 133 Countries: A Retrospective Observational Study". The Lancet Global Health, 6(2), 1–11.

|

| [] |

Xu, K., P. Saksena and D. Varatharajan, 2010, "The Drivers of Catastrophic Expenditure: Outpatient Services, Hospitalization or Medicines?", The World Health Report Background Paper, No. 21.

|