创业学习是创业过程中的关键活动(Wang and Chugh, 2014),而学习的开展需要知识作为学习对象的投入,以及创业者作为学习主体的参与。从已有研究来看,创业网络以其“知识源”角色为创业学习过程提供机会、注入内容已得到普遍认可(单标安等,2015),而创业网络作为“印记源”对创业者学习方式选择的研究也逐步发展起来(Sullivan et al., 2014)。然而,已有研究却对创业网络作为“印记源”的作用认识不足(Mathias et al., 2015)。创业网络的印记作用复杂而有趣:不同于“知识源”作用潜在蕴含着当创业网络中存在客观的知识,创业者便会去学习,“印记源”作用则突破客观知识的存在,更强调创业网络所承载的“印记源”典型特征及其对创业者的烙印作用(Marquis and Tilcsik, 2013;Simsek et al., 2015)。进一步地,创业网络的印记作用并非体现在网络作为新创企业外部环境的要素之一,以敏感期的外部刺激形成对创业者的印记,而是反应在创业网络结构属性层面,意指不同的结构属性蕴含着可能对创业者产生印记影响的典型主体或关系,他们通过形塑创业者的感知系统(Suddaby et al., 2015),进而使创业者展现出不同的学习方式。从这个意义上来说,网络的“印记源”作用会对创业者产生更为深远的、隐性的影响。

尽管创业网络对创业学习的影响作用已经开始受到理论界的重视,也涌现了一些有价值的观点,但研究仍存在如下两点不足。第一,现有研究较多地关注创业网络的知识源作用(Hoang and Antoncic, 2003;Jack et al., 2010;Sonetato,2017),主张创业网络是弥补创业者资源缺陷与认知局限的适宜选择。但相关研究仅解释了创业网络对创业学习进程的知识投入,未能解释创业者学习的动力来源。第二,近年来少数研究开始关注创业网络对创业学习方式选择的印记作用(例如,Sullivan et al., 2014),但相关研究或将初创期视为单一敏感期考察创业网络对创业者学习的印记作用,忽视了创业过程中不同阶段的敏感期动态变化,会诱发创业网络印记作用差异;或仅聚焦创业网络的静态印记源特征(Marquis and Tilcsik, 2013),而对印记过程认识不足。创业网络会随着创业过程的推进而不断演变(Jack et al., 2008;董保宝,2013),这使得在动态视角下审视创业网络不同阶段表现出的结构特征如何对创业学习产生印记作用成为必需。进一步地,从印记理论来看,印记不仅是反应在创业者脑海中的印象,更会通过印记作用投射在其创业行动抑或新创企业行为中(Marquis and Qiao, 2018),因而聚焦印记过程挖掘创业网络对创业学习的印记影响,有助于揭示创业网络的印记作用机理。

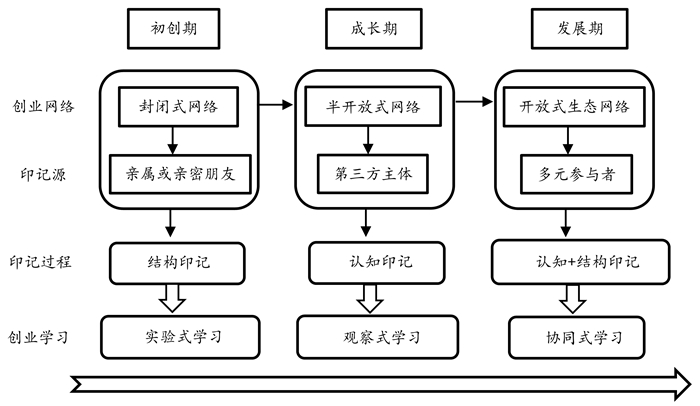

综上,本文以印记理论为理论基础,采用案例研究方法,将研究问题定位于“创业网络不同的结构属性经由何种印记过程,继而影响创业者学习方式的选择?”利用对一家创业企业的探索式纵向单案例分析,本研究围绕创业网络的结构属性、印记过程与创业者学习方式之间的作用关系,提出有待进一步检验的研究命题。研究发现:伴随创业过程不同阶段的演化,创业网络不同的结构属性对创业者产生不同的印记影响,差异化的印记过程反应在创业者不同的学习方式上。具体而言,初创期,封闭式网络中,印记源主要来源于具有强联结的亲属或亲密朋友,通过结构印记过程,促进创业者以实验式学习为主,使得创业者完成对新创企业的结构化设计;成长期,半开放式网络中蕴含具有强影响的第三方主体,通过认知印记过程,促进创业者以观察式学习为主,使得创业者塑造组织内的群体认知;发展期,印记源主要来源于具有共生和互补特性的多元参与者,经由认知印记和结构印记过程,促进创业者以协同式学习为主,使得组织内的群体认知与组织结构调整得以实现。

本文可能的理论贡献在于:第一,有别于“知识源”视角下创业网络的影响逻辑(Hoang and Antoncic, 2003),本研究基于创业网络的“印记源”作用建构逻辑,揭示出创业网络结构属性蕴含的不同印记源特征,以及网络印记源的动态变化,有助于全面地认识创业网络的作用,丰富创业网络的研究。第二,相较已有关于创业网络与创业学习的关系研究聚焦二者的直接作用(例如, 单标安等,2015),本研究经由印记过程挖掘了创业网络影响创业学习的中间机制,构建了“网络印记源—印记过程—创业者学习方式”的研究逻辑,有助于丰富创业学习的前端研究。第三,相较当前关于创业网络的印记研究聚焦网络的印记特征,本研究着重探讨了创业网络的印记过程,且对印记动态性的探讨有助于进一步理解印记理论的分析逻辑,对印记理论形成有益的补充。

二、文献综述 (一) 创业网络与创业学习创业网络是创业者与新创企业拥有的社会关系的集合,对创业者以及新创企业而言具有至关重要的作用(Larson and Starr, 1993;Hansen,1995;Sonetato,2017;云乐鑫等,2017;崔月慧等,2018),围绕创业网络也形成了较为丰富的研究成果,已有研究大体形成了三条脉络,一是网络的形成机制,二是网络的特征和属性,三是网络的效应机制。围绕创业网络的形成机制,现有研究主张创业网络的动态性并纵向关注网络的演化过程。研究发现创业网络始于创业者的个人网络,即创业者个人网络是创业企业初始网络的雏形和基础,并且会在后续创业过程中相当一段时间内依然发挥着重要的作用(Hite and Hesterly, 2001;韩炜、彭正银,2016)。随着创业活动的开展,创业网络也随之发生变化(董保宝,2013),一方面表现为网络特征如规模、强度、中心度等的变化(Sonetato,2017;Kreiser,2011),另一方面也表现为网络类型如以社会声誉网络为主转向以企业间合作网络为主的变化(Lechner et al., 2006)。

围绕创业网络的特征和属性的研究则基于横向视角审视创业网络的内在属性,主流的观点围绕网络内容、结构和治理展开(Hoang and Antoncic, 2003;董保宝,2013),内容维度关注创业网络能带来的资源和信息等,结构维度则基于网络参与者相互交织的关系关注创业企业的位势优势(Burt,1992;Newbert et al., 2013;云乐鑫等,2017),治理维度则关注如何提高网络有效性和可靠性以及降低网络成本的问题(Guo and Miller, 2010;韩炜等,2014;韩炜、杨婉瑜,2015)。这类观点主张网络的联结效应是短暂的,随着网络蕴含信息优势的失效,这种联结的影响会迅速衰减(Burt,2002)。此外,部分研究关注创业网络中蕴含的印记属性并主张网络的影响是持久的(Marquis,2003;McEvily et al., 2012),如初创时的创业网络会对创业者产生重要的影响,能持续影响他们过去和现在的决策(Mathias et al., 2015),体现的是敏感期形成的印记的持久性。

有关创业网络效应机制的研究则围绕机会识别、创业绩效以及创业学习展开讨论。从机会视角来看,创业网络有利于机会的产生(Nowiński and Rialp, 2016),依赖网络对象的多样化以及与高地位个体之间的密切关系有助于识别有价值的创业机会(Lechner et al., 2006)。从创业绩效视角看,创业网络通过增强组织间知识的流动(Uzzi,1997)以及提供极大的情感支持(Jack et al., 2010)等促进新创企业绩效的提升。然而,创业网络与创业绩效以及机会识别间并非简单的线性关系(Watson,2007),一方面,创业网络能否提升创业绩效部分取决于创业学习(Slotte-Kock and Coviello, 2010;Honig and Hopp, 2019;贾玥等,2020),另一方面,从蕴含创意构想的机会转变为创立新企业的实际行动需要充裕的与机会匹配的知识与资源的投入(Alvarez and Busenitz, 2001),创业学习则决定创业者对其创业网络中蕴含知识的转化和利用。

因此,创业学习方式可能显著影响创业网络在新创企业绩效提升方面的价值(Sonetato,2017)。基于此观点,对创业网络与创业学习的关系研究越来越受到学者们的重视(Honig and Hopp, 2019;单标安等,2015;Kreiser,2011),这意味着关注创业网络对创业学习的研究更有利于解读创业网络给新创企业带来绩效的差异。现有研究主要从知识源视角出发,主张创业网络能为创业者提供稀缺且丰裕的知识信息和资源(Hoang and Antoncic, 2003),促进创业学习,少数研究从印记源视角出发探讨网络印记对学习的影响,如有研究探讨网络印记的作用效果时,发现学习和知识部署的潜力取决于何时建立桥接关系以及与谁建立联结(McEvily et al., 2012)。有研究则探讨企业成立之初的网络对企业学习行为的影响,发现网络印记对学习行为的持久影响作用(Sullivan et al., 2014)。

综上,从创业网络的印记源视角揭示创业学习是合适的,有助于深化创业网络对创业学习的影响,丰富创业学习研究。然而,已有研究对网络印记作用于创业学习关系的内在机理尚解释不足,有待深入探讨不同结构的创业网络经由不同的印记过程诱发创业学习差异的逻辑链条。

(二) 印记理论印记(烙印)理论指出焦点主体在其容易受到影响的时期,因外部环境的显著特征,而受到来自环境印记的持续影响(Stinchcombe,1965;McEvily et al., 2012;Marquis and Tilcsik, 2013;Simsek et al., 2015)。印记理论主张印记是一个多层次概念,且指出个人、组织、行业、网络等都可能承载着印记(Marquis and Qiao, 2018),这为本文从创业者角度揭示其所承载的来自于创业网络的印记提供了理论基础。

印记理论包含四个核心要素:敏感期(sensitive period)、印记源(imprinter)、焦点主体(imprinted entity)、印记过程(imprinting process)。首先,所谓的敏感期是指焦点主体的状态发生转换的时期,即从一个阶段过渡到另一个阶段,并且焦点主体在发展过程中会经历多个敏感期。敏感期的显著特征是敏感窗口开启的时间有限,并且在这个时期内,焦点主体易受到外部环境的影响(Marquis and Tilcsik, 2013;Snihur and Zott, 2019)。其次,印记源是指能对焦点主体产生印记作用的个体/团体、组织以及环境(Simsek et al., 2015)。其中,从已有研究来看,外部环境主要包含制度(Marquis and Huang, 2010),技术(Marquis,2003)以及经济调节(Tilcsik,2014)等。再次,焦点主体是承受环境影响的主体,即被印记的对象。有关焦点主体的研究是多层面的,既有组织的也有个人的。对于焦点主体的关注,前期研究主要集中在组织层面(Marquis,2003),而后续研究则将其延伸到组织、组织内部单元和个体3个层次(Tilcsik,2014;McEvily et al., 2012)。最后,印记过程是指印记形成的机制(Simsek et al., 2015)。本文将印记过程区分为结构印记过程和认知印记过程,结构印记过程是印记源塑造创业者对新创企业的结构设计过程(Snihur and Zott, 2019);而认知印记过程则是印记源塑造创业者的记忆系统、感知等的过程。通过不同印记的形成,继而影响焦点主体后续的决策行为(Mathias et al., 2015)。

印记理论是揭示外部环境与个体关系的适宜理论,而本研究关注不同敏感期创业网络中的印记源对创业者产生印记,继而引发创业者学习方式差异,这符合印记理论的适用情境。具体而言:一方面,印记理论里的敏感期适用于创业情境(Suddaby et al., 2015)。在创业情境下,创业者在开展创业活动的过程中可能存在多个状态转变期,即存在多个易受到环境显著特征影响的敏感期。而印记理论也主张印记具有动态性,焦点主体可以经历多个敏感期(Marquis and Tilcsik, 2013;Simsek et al., 2015;Pieper et al., 2015),多个敏感期的可能性极大地增加了印记理论的适用范围(Marquis and Tilcsik, 2013)。另一方面,印记的形成有助于解释创业网络影响创业者学习的内在机制。已有研究将网络视为印记的来源(McEvily et al., 2012;Sullivan et al., 2014)。此外,利用结构印记和认知印记过程可以进一步解释不同结构的创业网络如何对创业者学习产生印记。基于上述的分析,创业网络对创业者产生的印记并非一成不变的,而会随着创业网络结构调整带来不同印记源而发生变化。因此,本研究关注创业网络中印记源变化引发的印记过程变化,从而揭示不同网络结构对创业者学习方式影响差异的内在机制,符合印记理论的解释情境。

三、研究设计本研究采用探索性单案例研究方法,以一家创业企业为研究案例,深入探讨创业网络对创业者学习的印记作用,其合理性在于,首先,本研究聚焦于创业网络如何对创业者学习产生印记及其背后机理,属于“how”和“why”问题的范畴,并且本研究涉及到创业网络的演化和印记的形成,属于动态和发展的过程,因此适宜采用案例研究方法(Yin,2002)。其次,现有研究对创业网络的印记源作用关注不足,有关创业网络如何对创业者学习产生印记的内在机理的研究十分有限,需要选择探索性、理论构建式的案例研究方法。最后纵向单案例研究可以对某一特定现象或问题进行深入描述和剖析(Yin,2002),这一特性有助于理解创业网络随着创业者进行创业活动而呈现出动态变化的特征,审视创业网络对创业者学习印记作用背后动态、复杂的机制,继而提炼出解释复杂现象的理论或规律。

(一) 案例选择本研究以重庆领道科技有限公司为研究对象(以下简称“领道”)。案例选择的依据在于:第一,遵循典型性原则。领道是基于移动互联网发展起来的典型案例。领道专注于美妆产业,借助微商渠道的崛起顺势成为全国领先的微信平台品牌运营商,并借此优势成为重庆本土最大的移动互联网美妆品牌。第二,遵循适配性原则。一方面,领道在创业过程中经历了多次转变期,对创业者而言可能存在多个易受到环境影响的敏感期;另一方面,领道的创业者在创业过程中大量地利用创业网络开展学习,并且创业者在不同的网络中采用的学习方式存在明显差异,这些差异有利于解释创业网络对创业者学习方式的印记作用。因此,案例企业的现实情境和理论情景具有适配性。第三,遵循数据可获得性原则。本研究团队的导师之一自领道成立伊始便与创业者保持联系,多次直接参与或间接观察,为本研究提供了创业者的动态跟踪调研。

(二) 数据收集遵循Eisenhardt(1989)和Yin(2002)的研究思路,本研究为确保数据的真实性和准确性,使用多种来源收集数据以便数据之间的相互印证性。数据来源主要包括一手资料和二手资料收集,其中,一手数据以现场观察和半结构化访谈为主,基本信息如表 1所示,一手资料的收集历时1年(2018年6月—2019年7月),研究团队先后于2018年6月、2018年12月、2019年2月以及2019年7月对领道进行了6次实地访谈和深入访谈,每次访谈和讨论持续1~3小时。此外,研究团队还进行了多次后续微信访谈以及电话访谈,以便补充案例资料,更深入地了解创业网络以及创业者学习方式。每次访谈都确保三人以上团队成员参与,以便增强数据之间的相互印证。访谈结束后及时地整理访谈文件并就已获得的材料进行充分讨论,并审视不同时期受访者对访谈问题前后描述的一致性程度和已收集资料的不足之处,以便后续采访进一步补充,保证案例数据的完整性和有效性。

二手资料来源包括:(1)领道内部的资料如宣传资料、会议总结、公司档案材料等;(2)领道网站的信息、提供的媒体访谈记录等。主要目的是通过多层次、多数据源的资料收集方法为研究主题提供丰富的数据支撑,增强研究结果的准确性。

| 表 1 一手数据的收集情况 |

本研究涉及封闭式网络、半开放式网络、开放式生态网络,实验式学习、观察式学习、协同式学习关键构念,结合理论研究和案例归纳,对于关键构念的界定与描述如表 2所示。

| 表 2 关键构念的识别和描述 |

对于案例研究的信度以及建构效度、内在效度和外在效度,本研究从以下方面进行考量。首先,对于研究信度,本研究主要通过使用案例研究计划书、发展案例研究资料库(Yin,2002)增强研究过程的信度。案例研究计划书用于预先规划案例研究过程,设计访谈提纲;案例研究资料库的建设则用于案例研究完成后的编码检视,使得案例研究过程能够重复性开展。此外,本研究还采用三角检定法,通过对新创企业与其网络伙伴进行相同问题征询,对创业者与关键员工进行交叉问题验证,从而对不同访谈对象进行三角检定;同时,利用访谈记录、档案记录、实地考察、参与观察等调研手段,实现多重证据来源间的收敛与三角检定。

其次,对于建构效度,即对所研究的构念建立正确的操作性衡量方法,本研究主要采用理论检视与科学编码的方式予以解决。一方面,对所使用主要概念的测量,如创业网络,创业学习均基于现有的相对成熟的文献,确保了概念的理论效度。另一方面,对编码过程效度,本研究对编码前、编码中以及编码后的过程都进行了严格设计与掌控,通过严谨的编码程序提升案例研究的过程效度。具体而言,成立的案例研究小组是由一名擅长案例研究方法以及创业网络研究的教授,一名从事创业学习研究的教授以及两名硕士生组成。其中,两名硕士生基于时效性和完整性原则对访谈、参与观察、获得的档案文件进行整理,并进行背对背编码。进而针对不一致以及存在争议的地方由两名教授分别指导进行讨论,确定一致的结论。

再次,对于内在效度,即表现为“因”的构念是否是导致“果”的构念的真正原因,本研究主要采用建立解释与发展证据链的方式予以考量。通过往返于案例与现有理论,本研究建构概念之间的关系并形成初步的理论雏形,并在由三位老师、九位同学以及一位创业学习领域的外教组成的团队内多次讨论理论框架并根据反馈的意见再结合案例以及文献进行修改,直至形成稳健的理论架构。同时,本研究在资料中发展证据链,在指涉不同概念的资料间建立解释,以完整证据链的逻辑分析概念间的关系,借此形成理论模型,增强研究的内在效度。

最后,对于外在效度,即研究发现是否可以推论到案例之外,本研究主要通过理论抽样做出考虑,表现为案例选择与理论情境的契合。尽管本研究未采用多重案例研究方法,依靠复现逻辑增强外部推论效果,但所选择案例具有本研究关注的理论情境契合性。同时,本研究在建构理论时注重理论所呈现的概念间关系的普适性,如不同网络结构属性下的印记过程差异,而非在创业者脑海中形成的某种具体印记特征,这使得本研究结论能够在理论情境内实现外部推论效果,而非在广泛的范围内进行推论,这是案例研究的关键所在。

(五) 数据分析过程本文的数据分析过程如下:首先,通过时序分析编制关键时间表,选取关键指标,对案例企业进行阶段划分。关键时间表的编制遵从领道自成立以来的发展历程。具体而言,本文基于获得的二手资料和一手资料梳理领道的发展历程,并在访谈过程中与不同的受访者进行核对、筛选和补充,继而在团队内讨论确定领道的阶段划分。借由领道的阶段划分我们得以识别创业者经历的敏感期,这是因为创业企业的活动历程很大程度上代表着创业者的活动历程,创业者的变化与创业企业的变化是相伴相随的。因此,通过创业企业的转变能有效的识别出创业者经历的敏感期以及创业者角色的转变。基于创业企业的转变历程,本文将创业者经历的敏感期划分为包括初创期、成长期以及发展期三个时期的阶段。其次,在对创业者经历的不同敏感期的区分基础上,按照“创业网络—印记过程—创业者学习”的逻辑,将案例分析过程中涌现的创业学习与创业网络构念与现有文献进行反复比较,并借助大量的图表挖掘创业网络对创业学习的印记作用,不断完善研究发现。最后,对案例数据涌现出的构念间关系跨时序区间进行对比分析和逻辑推演,分析不同敏感期,创业网络烙印创业者学习方式背后的理论机制,在形成的理论框架、数据资料以及现有理论之间反复穿梭,并在团队内进行讨论,直至形成稳健的理论框架。

四、案例发现 (一) 初创期:具有强联结的封闭式网络与创业者学习身处初创期的创业者踌躇满志地设计能够有效利用创业机会的商业模式,但却因自身角色转变所带来的焦虑和认知局限(Ashforth and Saks, 1996),加之环境的不确定性(Marquis and Tilcsik, 2013),而陷入敏感期(Suddaby et al., 2015),这造就了创业者易于受到外部印记作用的独特性。囿于初始资源的局限,创业者往往利用其社会网络来获取知识与信息用以设计商业模式,同时获取资源以推动创业进程(云乐鑫等,2017)。因此,创业者社会网络在作为“资源池”基础的同时,也扮演着“印记源”角色(Mathias et al., 2015)。

作为创业者的“印记源”,初创期创业网络主要表现为以强联结为主要特征的封闭式网络结构(Hite and Hesterly, 2001;Lounsbury and Glynn, 2001;Santos and Eisenhardt, 2009)。首先,创业伊始,囿于资金以及市场的匮乏,最能够支撑创业者的主要是与创业者具有强关系的亲属或亲密朋友(单标安等,2015)。本案例资料同样佐证了这一点:公司的起步得到了创始人李某在大学期间的两位亲密朋友王某(负责品牌故事、品牌建设)以及陈某(管理和运营方面的指导)的支持。经过创业者的联结作用,这些亲密朋友彼此熟悉且频繁互动,促进强联结维系的封闭式网络形成。其次,这种强联结主要源于创业者社会关系的情感纽带(Guo and Miller, 2010),基于这种情感纽带,当创业者频繁地向网络搜寻扫视如何开展创业活动的资源和信息时,会更倾向于通过征求他们熟识和信任的个人的意见来做出决定(Mathias et al., 2015),即向其家人或亲密朋友进行咨询。正如本案例体现的:公司起步期,创业者倾向于与其好友陈某讨论企业的业务问题,比如企业的产品应进入什么渠道以及企业的合法性如何获得等,然后再做出自己的决定。

初创期的封闭式网络通过结构化印记过程,促进创业者采取以实验式为主的学习方式。所谓结构印记过程(structural imprinting),是指通过影响企业内部组织设计或企业外部跨组织边界设计,从而对创业者形成“烙印”的过程(Snihur and Zott, 2019;Simsek et al., 2015)。这里的“结构”意指印记源对创业者的烙印作用主要反应在新创企业的结构设计上,例如,Snihur and Zott(2019)的研究以商业模式创新作为结构化印记过程中“结构”的集中体现。这意味着,结构印记并非在创业者脑海中形成具有结构化特征的印记思维或知识,而是投射在组织结构设计上的印记反应过程。嵌入于封闭式网络的创业者,其所获得的信息和知识主要来自于具有重复性特征的强联结关系,即网络中成员之间的强联结使得其为创业者提供着重复性信息(Jack,2005;Soetanto et al., 2018)。尽管强联结所构成的封闭式网络不及弱联结更能提供新颖性信息(Burt,1992),但其重复性特征促进了创业者对新企业结构设计的决策判断,强化了具有认知局限的创业者进行新创企业结构设计的自信心,因而形成对创业者的结构化印记过程。正如本案例中,创业者邀请其亲密朋友如王某、陈某参与到决策中,就进入的行业、产品的供应和销售的渠道以及选择的合作伙伴等跨组织边界的结构安排进行讨论。通过密切的互动,亲密朋友塑造了企业的经营渠道(微商渠道)、初始合作关系(与法国研发机构的合作)等,影响着创业者在新企业组织架构、商业模式等战略结构方面的决策。

| 表 3 封闭式网络与实验式学习关系的案例证据 |

经由结构印记过程,创业者以实验式学习为主的创业学习方式,做出新创企业的结构化设计。所谓实验式学习,是指创业者将所获信息投入学习活动中,不断试错并纠正行为的过程(Kreiser,2011)。从印记理论看,封闭式网络中存在紧密而频繁的互动,有助于群体规范的形成。经由这种群体规范,网络成员之间更愿意共享高质量信息以及隐性知识(Levin and Cross, 2004;Li et al., 2010),提高创业者进行试错从而投入实验式学习的能力,并不断强化网络信息对创业者进行结构设计的印记作用。因此,封闭式网络借助具有强联结的亲属或亲密朋友对创业者形成结构印记,推动创业者进行实验式学习。例如,本案例资料显示,创业之初,创业者的创业网络主要是由其初始的社会关系如亲属和亲密朋友构成,这种强关系加强了他们对创业者在新创企业初始结构设计上的影响,表现为创业者会经常与其讨论企业商业模式与外部利益相关者关系等。因此,在这种强关系的基础上,其亲密朋友以及亲属都愿意与创业者共享复杂的知识,促进创业者不断的试错从而推动实验式学习,如陈某会将搜集到的有关渠道的信息转移给创业者,促进创业者选择合适的渠道并进行深入的探索。由此我们提出如下命题:

命题1:初创期,封闭式网络通过结构印记过程,促进创业者以实验式学习为主,使得创业者完成对新创企业的结构化设计。

(二) 成长期:具有强势第三方主体的半开放式网络与创业者学习印记理论主张印记具有动态性,将敏感期聚焦于发生转变的时期而不仅仅只是初始期,这意味着焦点主体可以经历多个敏感期(Marquis and Tilcsik, 2013;Simsek et al., 2015),如新市场的进入(Benner and Tripsas, 2012;Dowell and Swaminathan, 2006)、业绩不佳或危机时期(Narayanan et al., 2009)等。在本案例中,为了谋求快速成长,领道需要搜寻具有高地位、高声望的合作伙伴,利用其高地位声誉价值助力领道获得合法性与高质量资源,这也是新创企业初期成长的必经之路。尽管创业者的初始社会关系能提供高情感支持以及高质量信息,但是初始社会关系所能提供的资源有限且同质信息多(Jack,2005)。新创企业的成长需求及其所伴随的资源需求与现有初始社会关系提供资源之间的张力,促进创业者“抱大腿”或“傍大款”,联结外部高地位、高质量主体以获取更为丰富的资源,这也就推动了强势主体的引入。

强势第三方主体的引入,塑造了创业者网络的半开放性特征,即创业者和其他主体均与同一个第三方强势主体形成强联结,但其他主体之间并不必然保持强联结。从网络理论来看,这种包含部分强联结的半开放式网络具有内聚于第三方主体的网络特征(Reagans and McEvily, 2003;Kreiser,2011)。在本研究案例中,创业者与国内的知名化妆品品牌丸美建立联结,并负责为丸美打造化妆品电商平台。创业者利用丸美的资源解决了领道的生存问题,并实现初期成长。在这个过程中,创业者需要时常与丸美CEO进行沟通和汇报,并且创业者及其网络伙伴均与丸美建立了较强的网络联结,形成半开放式网络结构。

| 表 4 半开放式网络与观察式学习关系的案例证据 |

从印记理论来看,半开放式网络的印记源主要源于具有强影响的第三方主体,其形成对创业者的认知印记过程。所谓认知印记过程,是指印记源通过影响创业者的战略决策、记忆系统、组织期望与感知等,反应出组织成员相互嵌入于彼此的认知要素中(Simsek et al., 2015)。更进一步,这种认知印记过程并非局限于对创业者个体的认知影响,而在于经由创业者所形成的群体认知反应(Snihur and Zott, 2019)。例如,Snihur et al.(2019)的研究将认知印记过程界定为环境要素经由创业者而对组织关键员工形成的群体认知影响,进而作用于商业模式创新的印记过程。由此,本研究发现,由于半开放式网络中多主体均与同一个主体存在强联结关系,这不仅表现为该共同主体享有信息优势,更表现为该共同主体居于权力位势中心。而当创业网络中包含这样具有较强影响力的主体时,会促进该主体对创业者形成强势影响,并将这种影响传递至组织群体层面,形成认知印记过程。正如本案例体现的:领道成为丸美春纪的品牌代理商期间,丸美CEO成为对领道创始人影响最大的人,丸美CEO的思维方式和做事方式对其产生很大的影响,是他的偶像,也激励着他带领创业团队共同学习。

半开放式网络经由认知印记过程,促进创业者及其团队的观察式学习,案例证据如表 4所示。所谓观察式学习,是指通过观察和模仿具有强影响的第三方主体的思维和行动产生知识,并将这些知识应用于自己的企业(Lumpkin and Lichtenstein, 2005)。这主要是因为在具有强影响的第三方主体对创业者及其团队形成认知印记时,认知的相似性驱动印记源加深对后者的印记,创业者及其团队表现出对印记源的观察和模仿学习。此外,经由正式和非正式的互动,创业者及其团队能模仿印记源较为成功的、规避其失败的行为,继而在恰当的时间再现印记源的行为(Holcomb et al., 2009)。正如本案例所体现的,在和丸美CEO合作期间,丸美CEO对领道创业者有很大的帮助。创业者会观察丸美CEO的做事方式甚至是朋友圈去感受他做为领袖的格局以及思维方式,并把丸美CEO视为其努力的方向,将他在观点、构想方面的主观认知以及作风、行动方面的客观行为作为学习的主要内容,从而模仿并应用企业的团队学习中。由此我们提出如下命题:

命题2:成长期,半开放式网络通过认知印记过程,促进创业者以观察式学习为主,使得创业者塑造组织内的群体认知。

(三) 发展期:具有共生特性的开放式网络与创业者学习进入发展期,新创企业追求高速成长,需要资源的极速扩张作为支撑,这就要求新创企业通过快速拓展创业网络以撬动更多的资源(韩炜、彭正银,2016)。在高速成长的需求驱动下,新创企业推动创业网络由半开放式对强势第三方主体的依赖,逐步向开放式生态网络转变,降低对外部网络主体的依赖,转而塑造网络中共生共赢的合作格局。不同于封闭式网络紧密的内部架构,以及半开放式网络聚焦于强势第三方主体,开放式网络是以新创企业为中心,以向客户传递的价值主张为核心,匹配和筛选能够支撑和执行新创企业价值主张的网络伙伴,是以生态系统形式呈现的网络(Adner and Kapoor, 2016;Rong and Shi, 2014;Adner,2017)。之所以在发展期创业网络演变至开放式生态网络,主要原因在于创业者为匹配向客户传递的价值主张,会通过整合多元关系网络实现该价值主张。如本案例中创业者基于打造聚焦于自主美妆品牌的移动电商平台的价值主张,构建了一个塑造“美丽、家庭、事业、梦想”的平台,并匹配了渠道微商、研发伙伴、生产厂商等一系列参与者围绕该核心价值主张形成网络,开展基于移动互联网销售的行动主线。

从印记理论看,在开放式网络中,印记源主要是包含多元参与者(客户、合作伙伴、供应商等)的生态网络。这种印记源作用并非来自于单一系统参与者对新创企业施加的影响,而是多元参与者之间多样化共生互补关系所诱发的印记作用。以共生关系为特征的开放式生态网络,其核心在于参与者与新创企业价值主张的匹配,以及参与者之间行动的匹配(Jacobides et al., 2018)。由“匹配”引致的“共生”使得新创企业的创业行动要受到其与参与者互动关系的印记影响。这种印记不同于来自亲密朋友基于情感纽带的强联结,也不同于来自第三方主体基于榜样的强影响,来自生态网络的印记则基于与网络参与者之间的共生与互补关系。这种共生和互补关系往往会使新创企业与印记源间的知识传递以双向共享的方式实现(Galateanu and Avasilcai, 2014)。如案例资料显示,在创业者所打造的化妆品移动电商生态系统中,渠道微商通过与创业者之间双向共享知识对创业者形成印记,表现为一方面,渠道微商整合客户的信息将其反馈给创业者;另一方面,创业者根据其信息匹配支撑的行动主张,渠道微商据此主张进一步展开活动如线下门店的铺设等。

源于开放式网络中多元参与者的印记源,经由结构印记与认知印记相结合的过程,使得创业者利用关键员工的认知印记强化,投射于组织的结构调整而形成结构印记反应。这一印记过程首先表现为结构印记与认知印记的单过程。一方面,多元参与者的价值主张影响着创业者不断对参与者的价值需求与价值行动展开学习,基于此对商业模式结构做出调整,以匹配生态网络所需。例如在本案例中,通过和网络参与者活跃而频繁的互动,参与者重塑了领道的经营架构。如创业者开始铺设线下店铺,搭建线上线下的连接,来实现创业者传递给客户的价值。另一方面,创业者将与参与者互动的方式与过程经验传递给关键员工,通过引导、示范等方式促进员工的认知强化。例如在本案例中,针对微商的不同诉求,领道创业者定期对员工进行培训,引导他们如何关注微商的需求。其次,认知印记过程还形成对结构印记过程的巩固与强化,表现为在创业者的驱动下,员工的认知实践帮助新创企业在商业模式架构与生态系统网络构成上做出结构性安排。这意味着,员工将创业者的认知与行动内部化,进而转化为促进结构性调整行动。

开放式网络带来的结构印记过程与认知印记过程的双向促进,驱动创业者带领关键员工开展协同式学习,案例证据如上表 5所示。所谓的协同式学习即与不同的网络参与主体(客户、合作伙伴、供应商等)之间在互动的过程中完成知识积累,存在多样的学习参与(Pittaway and Cope, 2007)。核心在于,在与参与者学习互动过程中理解和创造客户价值。创业者学习的焦点由模仿转向协同的原因在于发生结构印记和认知印记时,生态式网络凸显网络主体之间的共生关系与互补特性(Galateanu and Avasilcai, 2014),这促进主体间的知识传递以双向共享的方式实现。各参与主体间不再被动接受知识成果,而是在参与到学习过程中贡献于知识的创造。同时,网络中多个印记源的存在,也促进创业者与多元主体在互动过程下的深度学习行为。如本案例中,在与不同的网络参与主体关联的基础上,创业者打造一个“美丽、家庭、事业、梦想”的平台,积极邀请渠道微商与终端客户等参与进来,利用移动电商销售化妆品之外,增加了线下体验店渠道。在这个过程中,体验店的渠道微商需要实时提供关于经营状况、服务运营、顾客反馈等方面的知识与信息,同时,创业者也会为其提供从品牌到产品再到技术的培训,并对渠道微商进行“赋能”以此吸引更多的流量。由此我们提出如下命题:

| 表 5 开放式网络与协同式学习关系的案例证据 |

命题3:发展期,开放式生态网络通过结构印记与认知印记相结合的过程,促进创业者以协同式学习为主,使得组织内的群体认知与组织结构调整得以实现。

五、结论与讨论 (一) 主要研究结论在前述案例分析与理论建构基础上,本文形成了创业网络对创业者学习的印记模型,如下图 1所示。概括起来,创业网络表现为封闭、半开放、开放的不同网络结构时,经由网络中不同印记源造成的印记过程差异,影响着创业者的学习方式。与已有研究相结合展开讨论,这一发现具有重要的理论启示。

|

图 1 整体研究框架 资料来源:作者整理。 |

首先,本研究援引印记理论发现创业者个体的创业学习具有过程动态性,其与新创企业成长过程中创业者面临的敏感期相伴相随。具体而言,本研究发现,创业者在创业过程中会经历多个敏感期,而伴随敏感期的转变,创业者受到来自创业网络的印记源的烙印作用,继而对创业者的学习方式产生影响。不同于以往研究从经验角度关注创业学习(Politis,2008),本研究认为创业者学习是“被烙印的”,这源于创业者在敏感期所受到的创业网络的持续影响。同时,本研究还发现印记影响表现出持续性,即印记的作用在一段时间内具有持续性,但这种持续性会因新印记的出现而受到影响,这回应了Bamford et al.(2000)的印记适度的观点。由于多个敏感期的存在,先前印记源对创业者学习方式的影响作用会因新印记源出现而衰退,这主要是由于新创企业所处的外部环境随着时间的推移而变化,先前印记源产生的学习印记或知识集不再具有优势,并且此时出现了新的印记源,这就会导致创业者学习方式的转换,即先前所形成印记的衰退。这和Marqius and Tilcsik(2013)的观点相契合,他提出尽管印记趋于持续存在,但其影响和外部表现却随时间而变化,反应了过去和现在的相互作用。然而Marqius and Tilcsik(2013)的研究止步于理论框架的提炼,缺乏实证数据或案例资料的支撑。本研究基于案例分析建构的关于创业网络结构影响创业学习方式的过程规律,揭示了不同印记源所诱发的差异化印记,弥补了Marqius and Tilcsik(2013)缺乏实证资料的研究局限,并且研究发现创业学习印记是动态变化的。

其次,本研究发现不同创业网络结构中具有不同的印记源,使其对创业者学习方式的影响形成差异。创业网络作为印记源(Sullivan et al., 2014)会对创业者的学习方式产生影响。具体而言,当创业网络是封闭式网络时,内在蕴含的印记源是强联结的亲属或亲密朋友;当创业网络是半开放式网络时,印记源是具有强影响的第三方主体;当创业网络是开放的生态式网络时,印记源是具有共生和互补特性的多元参与者。这一结论挖掘出创业网络对创业者学习方式的重要作用,揭示出创业网络的不同结构经由不同印记过程作用于创业者学习方式的结论。这一结论与Sullivan et al.(2014)的研究相契合,该研究探讨了企业成立时紧密联结的网络对后续学习行为的印记作用。然而,该研究一方面止步于企业成立之初的网络,另一方面缺乏对其中内在机制的描述。本研究则基于案例分析建构的关于不同敏感期,创业网络中不同的印记源影响创业者学习方式的内在机制,拓展了Sullivan et al.(2014)的研究关注整体网络而忽视网络结构中蕴含的不同印记源对学习方式的影响差异以及仅仅聚焦于初创期网络的研究局限。

最后,本研究基于结构印记和认知印记过程的视角建构创业网络对创业者学习影响的理论解释。结构印记过程关乎企业内部组织设计或企业外部跨组织边界设计;而认知印记过程则会影响创业者的战略决策、记忆系统、组织期望与感知,以及反应出组织成员相互嵌入于彼此的认知要素中的过程,因而决定创业网络结构属性对创业者学习产生影响的是印记过程。具体而言,如当网络呈现封闭式结构时,通过结构印记过程,创业者能将封闭式结构中的印记源烙印投射到组织结构设计中,促进创业者以实验式学习为主,完成对新创企业的结构化设计;而当网络呈现半开放式结构时,通过认知印记过程促进创业者以观察式学习为主,以及创业者塑造组织内的群体认知。这一结论回应了Simsek et al.(2015)、Marquis and Qiao(2018)对剖析印记的形成过程的呼应,一方面有助于揭示创业网络“烙印”于创业者学习的内在机理;另一方面也有助于进一步理解印记理论的分析逻辑,对印记理论形成有益的补充。

(二) 理论贡献和实践启示本研究的理论贡献主要体现在如下3个方面。

第一,本研究主张创业学习方式是“被烙印”的结果,有助于丰富创业学习的前端研究。不同于现有研究关注个性以及认知因素(Cope,2003)、社会化过程(Hamilton,2006)、经验(Politis,2008)等对创业学习的影响,本研究则聚焦于印记理论,围绕“创业网络—印记过程—创业学习”形成逻辑,引入结构印记和认知印记用于解释创业网络影响创业者学习的内在机制,主张创业者学习方式是由具有显著特征的印记源烙印的,并且创业学习因创业者接受新的网络烙印以缓冲旧有烙印而发生动态变化,有助于解构创业学习的内涵,丰富创业学习的研究并深化印记理论在创业领域的理论适用性。更进一步,“创业网络—印记—创业学习”的建构逻辑折射出三个核心要素间的匹配,基于这样的逻辑,有助于丰富创业学习“被烙印”的学术理解。

第二,本研究关注创业网络不同结构内在蕴含的不同印记源,有助于丰富对创业网络的研究。现有研究较多地从创业网络的强度、规模和异质性等属性出发探讨基于创业网络获取的优势,拘泥于创业网络的结构特征带来的“知识源”作用(Sonetato,2017;Hoang and Antoncic, 2003),而对创业网络内在蕴含的结构特征以及成员特征会对创业者产生“烙印”作用的探讨不足。尽管知识源视角能提供一些十分有启发性的见解,但仅从知识源视角对创业者呈现创业网络特征且随着时间的推移和环境的改变仍然具有这些特征的解释不足(Simsek et al., 2015)。本研究则进一步深入挖掘创业网络的“印记源”作用,研究发现在创业网络的不同结构中蕴含着不同特征的印记源,且具有显著特征的创业网络会对创业者产生持久的影响,创业网络的印记源视角有助于进一步全面地认识创业网络的作用。

第三,本研究以过程的视角描绘创业网络印记的动态性,有助于丰富印记理论的研究。相较于现有关于创业网络的印记研究主要关注网络的印记特征(例如, Mathias et al., 2015),对创业网络“烙印”创业者的过程探讨不足。一方面,现有研究较多聚焦初创期印记的形成,而忽视了由于多个敏感期的存在,印记的形成是动态变化的,印记的动态变化是一个重要且尚未得到充分研究的问题,尤其对于个体而言(Tilcsik,2014;Marquis and Qiao, 2018)。另一方面,现有研究多呈现出的是印记源与焦点主体之间的直接因果链条(例如, 戴维奇等,2016)。本研究则深入剖析创业网络的印记过程,即结构印记过程和认知印记过程。创业网络的不同结构经由印记过程的不同导致网络对创业者烙印效应的差异,有助于进一步理解印记理论的分析逻辑,对印记理论形成有益的补充。

在实践层面,本研究也具有较强的指导意义。首先,本研究有助于创业者认识到网络对其学习的烙印机制,进而利用网络烙印的优势。本研究发现创业者所处的创业网络,基于不同网络结构,通过印记过程影响创业者创业学习方式的选择,继而影响创业者的决策。因此,本研究主张创业网络印记可以发挥积极作用,创业者应尽最大可能利用网络印记的积极效应,从而帮助创业者突破自我局限。其次,本研究有助于指导创业者利用网络印记效应对群体认知与组织结构进行调整。本研究发现认知印记过程并非局限于对创业者个体的认知影响,而在于经由创业者而形成的群体认知反应。这有助于创业者从创业网络的建构入手,选择合适的网络帮助创业者塑造组织的认知。

(三) 研究局限与未来研究展望虽然本研究对创业网络中的印记源影响创业者学习的内在机理做出了有益探讨,但仍存有一些不足之处有待未来的研究继续完善。首先,尽管本文观察到创业网络在创业过程中会对创业者的学习行为产生烙印作用,但在创业的过程中仍存在着其他印记源影响创业者学习,如先前工作经验、技术环境等(Mathias et al., 2015),创业者的学习方式可能是多个印记源作用的效果。因此,未来研究可以比较不同印记源对创业者学习的影响,以及多个印记源交互如何影响创业者的学习方式。

其次,本文只关注了创业企业成立之初以及后续创业过程中的印记源对创业者学习的影响。但对于创业者而言,其敏感时期不只存在于创业之后,可能创业前就有受到环境的影响产生持久的印记源(Jaskiewicz et al., 2015),继而进一步的影响创业时期的学习方式。因此,未来研究可关注创业前以及创业后的印记形成并对创业学习理论作出进一步的探讨。

最后,本文采取的是探索性单案例的研究设计,尽管这样的研究设计使创业网络“烙印”创业者学习过程的细节得以更详细的展示和分析,并得到了具有启示性的研究结论,但单案例的研究设计也使得研究结论的普适性降低,并且缺乏必要的对比案例,未来研究可进行多案例研究或较大样本的研究,增强研究结论的论证意义。

| [] |

崔月慧、葛宝山、董保宝, 2018, “双元创新与新创企业绩效: 基于多层级网络结构的交互效应模型”, 《《外国经济与管理》》, 第 8 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

董保宝, 2013, “创业网络演进阶段整合模型构建与研究启示探析”, 《《外国经济与管理》》, 第 9 期, 第 15-24 页。 |

| [] |

戴维奇、刘洋、廖明情, 2016, “烙印效应: 民营企业谁在'不务正业'”, 《《管理世界》》, 第 5 期, 第 99-115 页。 |

| [] |

韩炜、杨俊、张玉利, 2014, “创业网络混合治理机制选择的案例研究”, 《《管理世界》》, 第 2 期, 第 118-136 页。 |

| [] |

韩炜、杨婉毓, 2015, “创业网络治理机制、网络结构与新企业绩效的作用关系研究”, 《《管理评论》》, 第 12 期, 第 65-79 页。 |

| [] |

韩炜、彭正银, 2016, “关系视角下创业网络的形成过程研究”, 《《中国软科学》》, 第 2 期, 第 89-104 页。 |

| [] |

贾玥、董保宝、罗均梅、王湘茗, 2020, “网络导向与新企业绩效: 基于关系学习和网络响应的链式中介模型”, 《《南方经济》》, 第 10 期, 第 92-107 页。 |

| [] |

单标安、蔡莉、陈彪、鲁喜凤, 2015, “中国情境下创业网络对创业学习的影响研究”, 《《科学学研究》》, 第 6 期, 第 899-906+914 页。 |

| [] |

云乐鑫、杨俊、张玉利, 2017, “创业企业如何实现商业模式内容创新?——基于'网络-学习'双重机制的跨案例研究”, 《《管理世界》》, 第 4 期, 第 119-137+188 页。 |

| [] |

Adner R., 2017, "Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy". Journal of Management, 43(1), 39–58.

DOI:10.1177/0149206316678451 |

| [] |

Adner R., Kapoor R., 2016, "Innovation Ecosystems and the Pace of Substitution: Re-examining Technology S-curves". Strategic Management Journal, 37(4), 625–648.

DOI:10.1002/smj.2363 |

| [] |

Alvarez S. A., Busenitz L. W., 2001, "The Entrepreneurship of Resource-based Theory". Journal of Management, 27(6), 755–775.

DOI:10.1177/014920630102700609 |

| [] |

Ashforth B. E., Saks A. M., 1996, "Socialization Tactics: Longitudinal Effects on Newcomer Adjustment". Academy of Management Journal, 39(1), 149–178.

|

| [] |

Bamford C. E., Dean T. J., McDougall P. P., 2000, "An Examination of the Impact of Initial Founding Conditions and Decisions upon the Performance of New Bank Start-ups". Journal of Business Venturing, 15(3), 253–277.

DOI:10.1016/S0883-9026(98)00011-1 |

| [] |

Benner M. J., Tripsas M., 2012, "The Influence of Prior Industry Affiliation on Framing in Nascent Industries: The Evolution of Digital Cameras". Strategic Management Journal, 33, 277–302.

DOI:10.1002/smj.950 |

| [] |

Burt R. S., 1992, Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge MA: Harvard Business School Press.

|

| [] |

Burt R. S., 2002, "Bridge Decay". Social Networks, 24, 333–63.

DOI:10.1016/S0378-8733(02)00017-5 |

| [] |

Cope J., 2003, "Entrepreneurial Learning and Critical Reflection: Discontinuous Events as Triggers for 'Higher-level' Learning". Management Learning, 34(4), 429–450.

DOI:10.1177/1350507603039067 |

| [] |

Dowell G., Swaminathan A., 2006, "Entry Timing Exploration, and Firm Survival in the Early U.S. Bicycle Industry". Strategic Management Journal, 27, 1159–1182.

DOI:10.1002/smj.563 |

| [] |

Eisenhardt K. M., 1989, "Building Theories from Case Study Research". Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

DOI:10.2307/258557 |

| [] |

Galateanu E., Avasilcai S., 2014, "Symbiosis Process in Business Ecosystem". Advanced Materials Research, 36, 1066–1071.

|

| [] |

Guo C., Miller J. K., 2010, "Guanxi Dynamics and Entrepreneurial Firm Creation and Development in China". Management and Organization Review, 6(2), 267–291.

DOI:10.1111/j.1740-8784.2010.00180.x |

| [] |

Hamilton E., 2006, "Narratives of Enterprise as Epic Tragedy". Management Decision, 44(4), 536–550.

DOI:10.1108/00251740610663063 |

| [] |

Hansen E. L., 1995, "Entrepreneurial Networks and New Organization Growth". Entrepreneurship Theory and Practice, 19(4), 7–19.

DOI:10.1177/104225879501900402 |

| [] |

Hite J. M., S.Hesterly W., 2001, "The Evolution of Firm Networks: From Emergence to Early Growth of the Firm". Strategic Management Journal, 22(3), 275–286.

DOI:10.1002/smj.156 |

| [] |

Hoang H., Antoncic B., 2003, "Network-based Research in Entrepreneurship A Critical Review". Journal of Business Venturing, 18(2), 165–187.

DOI:10.1016/S0883-9026(02)00081-2 |

| [] |

Holcomb T. R., Ireland D. R., Holmes R. M., Hitt M. A., 2009, "Architecture of Entrepreneurial Learning: Exploring the Link Among Heuristics Knowledge, and Action". Entrepreneurship Theory and Practice, 31(1), 167–192.

|

| [] |

Honig B., Hopp C., 2019, "Learning Orientations and Learning Dynamics: Understanding Heterogeneous Approaches and Comparative Success in Nascent Entrepreneurship". Journal of Business Research, 94, 28–41.

DOI:10.1016/j.jbusres.2018.09.014 |

| [] |

Jack S. L., 2005, "The Role Use and Activation of Strong andWeak Network Ties: A Qualitative Analysis". Journal of Management Studies, 42(6), 1233–1259.

DOI:10.1111/j.1467-6486.2005.00540.x |

| [] |

Jack S., Dodd S. D., Anderson A. R., 2008, "Change and the Development of Entrepreneurial Networks Over Time: aProcessual Perspective". Entrepreneurship & Regional Development, 20(2), 125–159.

|

| [] |

Jack S., Moult S., Anderson A. R., 2010, "An Entrepreneurial Network Evolving: Patterns of Change". International Small Business Journal, 28(4), 315–337.

DOI:10.1177/0266242610363525 |

| [] |

Jacobides M. G., Cennamo C., Gawer A., 2018, "Towards a Theory of Ecosystems". Strategic Management Journal, 39(8), 2255–2276.

DOI:10.1002/smj.2904 |

| [] |

Jaskiewicz P., Combs J. G., Rau S. B., 2015, "Entrepreneurial Legacy: Toward a Theory of How Some Family Firms Nurture Transgenerational Entrepreneurship". Journal of Business Venturing, 30(1), 29–49.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2014.07.001 |

| [] |

Kreiser P. M., 2011, "Entrepreneurial Orientation and Organizational Learning: The Impact of Network Range and Network Closure". Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 1025–1050.

DOI:10.1111/j.1540-6520.2011.00449.x |

| [] |

Larson A., Starr J. A., 1993, "A Network Model of Organization Formation". Entrepreneurship Theory and Practice, 17(2), 5–15.

DOI:10.1177/104225879301700201 |

| [] |

Lechner C., Dowling M., Welpe I., 2006, "Firm Networks and Firm Development: The Role of the Relational Mix". Journal of Business Venturing, 21(4), 514–540.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.02.004 |

| [] |

Levin D. Z., Cross R., 2004, "The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer". Management Science, 50(11), 1477–1490.

DOI:10.1287/mnsc.1030.0136 |

| [] |

Li J. J., Poppo L., Zhou K. Z., 2010, "Relational Mechanisms Formal Contracts, and Local Knowledge Acquisition by International Subsidiaries". Strategic Management Journal, 31(4), 349–370.

|

| [] |

Lounsbury M., Glynn M. A., 2001, "Cultural Entrepreneurship: Stories Legitimacy, and the Acquisition of Resources". Strategic Management Journal, 22(6/7), 545–564.

|

| [] |

Lumpkin G.T., Lichtenstein B. B., 2005, "The Role of Organizational Learning in the Opportunity-recognition Process". Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 451–472.

DOI:10.1111/j.1540-6520.2005.00093.x |

| [] |

Marquis C., 2003, "The Pressure of the Past: Network Imprinting in Intercorporate Communities". Administrative Science Quarterly, 48(4), 655–689.

DOI:10.2307/3556640 |

| [] |

Marquis C., Huang Z., 2010, "Acquisitions as Exaptation: The Legacy of Founding Institutions in the U.S. Commercial Banking Industry". Academy of Management Journal, 53(6), 1441–1473.

DOI:10.5465/amj.2010.57318393 |

| [] |

Marquis C., Qiao K., 2018, "Waking from Mao's Dream: Communist Ideological Imprinting and the Internationalization of Entrepreneurial Ventures in China". Administrative Science Quarterly, 1–36.

|

| [] |

Marquis C, Tilcsik A., 2013, "Imprinting: Toward a Multilevel Theory". The Academy of Management Annals, 7(1), 195–245.

DOI:10.5465/19416520.2013.766076 |

| [] |

Mathias B. D., Williams D. W., Smith A. R., 2015, "Entrepreneurial Inception: The Role of Imprinting in Entrepreneurial Action". Journal of Business Venturing, 30(1), 11–28.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2014.07.004 |

| [] |

McEvily B., Jaffee J., Tortoriello M., 2012, "Not All Bridging Ties Are Equal: Network Imprinting and Firm Growth in the Nashville Legal Industry, 1933-1978". Organization Science, 23(2), 547–563.

DOI:10.1287/orsc.1100.0633 |

| [] |

Narayanan V. K., Colwell K., Douglas F. L., 2009, "Building Organizational and Scientific Platforms in the Pharmaceutical Industry: A Process Perspective on the Development of Dynamic Capabilities". British Journal of Management, 20(1), 25–40.

|

| [] |

Newbert S. L., Tornikoski E. T., Quigley N. R., 2013, "Exploring the Evolution of Supporter Networks in the Creation of New Organizations". Journal of Business Venturing, 28(2), 281–298.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2012.09.003 |

| [] |

Nowiński W., Rialp A., 2016, "The Impact of Social Networks on Perceptions of International Opportunities". Journal of Small Business Management, 54(2), 445–461.

DOI:10.1111/jsbm.12149 |

| [] |

Pieper T. M., Smith A. D., Kudlats J., 2015, "The Persistence of Multifamily Firms: Founder Imprinting Simple Rules, and Monitoring Processes". Entrepreneurship: Theory and Practice, 39(6), 1313–1337.

DOI:10.1111/etap.12179 |

| [] |

Pittaway L., Cope J., 2007, "Simulating Entrepreneurial Learning: Integrating Experiential and Collaborative Approaches to Learning". Management Learning, 38(2), 211–233.

DOI:10.1177/1350507607075776 |

| [] |

Politis D., 2008, "Does Prior Start-up Experience Matter for Entrepreneurs' Learning? A Comparison Between Novice and Habitual Entrepreneurs". Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(3), 472–489.

DOI:10.1108/14626000810892292 |

| [] |

Reagans R., McEvily B., 2003, "Network Structure and Knowledge Transfer: The Effects of Cohesion and Range". Administrative Science Quarterly, 48(2), 240–267.

DOI:10.2307/3556658 |

| [] |

Rong K., Shi Y., 2014, Business Ecosystems: Constructs Configurations, and the Nurturing Process, UK: Palgrave Macmillan.

|

| [] |

Santos F. M., Eisenhardt K. M., 2009, "Constructing Markets and Shaping Boundaries: Entrepreneurial Power in Nascent Fields". Academy of Management Journal, 52(4), 643–671.

DOI:10.5465/amj.2009.43669892 |

| [] |

Simsek Z., Fox B. C, Heavey C., 2015, "What's Past Is Prologue: A Framework Review, and Future Directions for Organizational Research on Imprinting". Journal of Management, 41(1), 288–317.

DOI:10.1177/0149206314553276 |

| [] |

Slotte-Kock S., Coviello N., 2010, "Entrepreneurship Research on Network Processes: A Review and Ways Forward". Entrepreneurship: Theory and Practice, 34(1), 31–57.

DOI:10.1111/j.1540-6520.2009.00311.x |

| [] |

Snihur Y., Zott C., 2019, "The Genesis and Metamorphosis of Novelty Imprints: How Business Model Innovation Emerges in Young Ventures". Academy of Management Journal, 63(2), 554–583.

|

| [] |

Sonetato D., 2017, "Networks and Entrepreneurial Learning: Coping with Difficulties". International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 23(3), 547–565.

DOI:10.1108/IJEBR-11-2015-0230 |

| [] |

Soetanto D., Huang Q., Jack S., 2018, "Obstacles Networking Approaches and Entrepreneurial Network Changes". European Management Review, 15(2), 171–189.

DOI:10.1111/emre.12183 |

| [] |

Stinchcombe A., 1965, "Social Structure and Organizations". Advances in Strategic Management, 17, 229–259.

|

| [] |

Suddaby R., Bruton G. D., Si S. X., 2015, "Entrepreneurship Through a Qualitative Lens: Insights on the Construction and/or Discovery of Entrepreneurial Opportunity". Journal of Business Venturing, 30(1), 1–10.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2014.09.003 |

| [] |

Sullivan B. N., Tang Y., Marquis C., 2014, "Persistently Learning: How Small-world Network Imprints Affect Subsequent Firm Learning". Strategic Organization, 12(3), 180–199.

DOI:10.1177/1476127014543772 |

| [] |

Tilcsik A., 2014, "Imprint-environment Fit and Performance: How Organizational Munificence at the Time of Hire Affects Subsequent Job Performance". Administrative Science Quarterly, 59(4), 639–668.

DOI:10.1177/0001839214549042 |

| [] |

Uzzi B., 1997, "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness". Administrative Science Quarterly, 42(1), 35–67.

DOI:10.2307/2393808 |

| [] |

Wang C. L., Chugh H., 2014, "Entrepreneurial Learning: Past Research and Future Challenges". International Journal of Management Reviews, 16(1), 24–61.

DOI:10.1111/ijmr.12007 |

| [] |

Watson J., 2007, "Modeling the Relationship Between Networking and Firm Performance". Journal of Business Venturing, 22(6), 852–874.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2006.08.001 |

| [] |

Yin R. K., 2002, Case Study Research: Design and Method, London: Sage Publicat.

|