在新时代扩大开放的战略背景下,服务业作为我国国民经济第一大产业,其对外直接投资(OFDI)和服务贸易出口作为服务经济国际化的重要渠道一直备受政府关注。2019年10月,国家发展改革委员会(国家发改委)联合市场监管总局印发《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》强调:要进一步扩大服务业对外开放,以“一带一路”建设为重点,引导有条件的企业在全球范围内配置资源、拓展市场,推动服务业和制造业协同走出去,大力发展服务贸易。可见,服务业对外直接投资和服务贸易出口是服务型企业融入全球价值链分工体系的重要手段,是调节国际市场资源配置,激发市场要素活力,实现互联互通共享发展成果的重要抓手,二者的发展对解决我国产能过剩问题和实现供给侧改革目标具有重大意义。长期以来,我国依靠低成本的资源禀赋优势实行出口导向战略,然而,随着逆全球化、贸易保护主义的兴起和新冠疫情的全球大流行,外部市场需求严重萎缩;与此同时,2019年OECD各国的服务贸易限制指数显示,运输、金融、法律服务和专业服务等领域均受到了东道国服务贸易壁垒的“极大限制”(刘斌、赵晓斐,2020),导致我国服务贸易出口遭受巨大冲击。因此,亟需找到促进我国服务贸易出口增长的新方式,促进服务业高质量发展。现有研究表明我国面对高收入国家的贸易保护倾向和各类贸易保护壁垒,可以通过灵活的投资策略促进企业出口增长(蒋冠宏、蒋殿春,2014b),因此,充分利用好服务业对外直接投资是应对服务贸易出口下滑的有效方式。

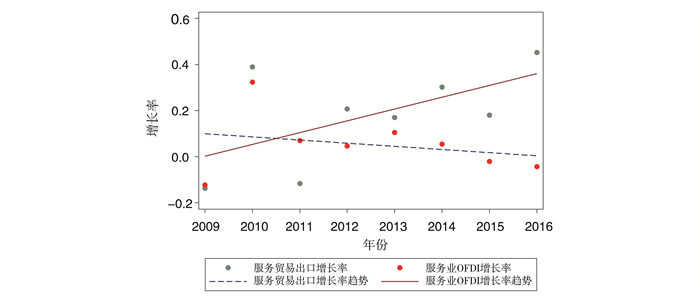

近年来,我国服务业OFDI和服务贸易出口均得到了快速的发展。《2019年度中国对外直接投资公报》显示,我国OFDI流量稳居世界第二,其中服务业占比为74.1%;OFDI存量稳居世界第三,其中服务业占比超过80%。从服务贸易出口角度看,近年来,我国服务贸易出口的二元边际(集约边际和广延边际)均得到迅速扩张,服务贸易连续6年稳居世界第二,年均增长率超10%。图 1表明:近年来,我国服务贸易出口增速遭遇巨大冲击,增长率出现明显下滑;而服务业对外直接投资的增长率却呈现出显著的上升趋势。那么,我国服务业OFDI对服务贸易出口有何影响?以及服务业OFDI是否可以成为服务贸易出口应对外部冲击和贸易壁垒,保持持续增长的突破口呢?其具体作用机制是什么?上述问题的回答,对厘清我国服务业OFDI和服务贸易出口的关系和解决我国服务贸易出口下滑的问题,均具有一定的理论和现实指导意义。

|

图 1 我国服务业OFDI和服务贸易出口增长率(%)① |

① 数据来源:服务业对外直接投资数据来源于国家统计局官网(http://www.stats.gov.cn/);服务贸易出口数据来源于: WTO国际贸易统计数据库; 基于上述数据,增长率由笔者计算得出。

与既有文献相比,本文主要有如下边际贡献:第一,在研究视角方面,已有研究主要从微观层面探讨了对外直接投资和服务型对外直接投资对制造业企业出口的影响,而本文基于服务业视角从微观企业层面证实了我国服务业OFDI具有显著的“出口效应”,为我国服务业对外直接投资“出口效应”的研究提供了基于微观企业层面的经验证据。第二,在实证研究和政策启示方面,本文采用倾向得分匹配法和Heckman两步法在有效规避内生性问题和样本自选择问题的基础上,充分证明了我国服务业OFDI具有显著的“出口效应”,丰富了服务业OFDI相关领域的研究;与此同时,本文还进一步基于企业异质性角度考察了服务业OFDI对服务贸易出口的影响;并对OFDI“出口效应”的生产率机制和贸易成本机制进行了基于服务业视角的实证检验。上述基于三个实证角度的研究不仅有助于深化对服务业OFDI与服务贸易出口之间关系的认识,而且对政府制定有益于我国服务业企业“走出去”的政策和培育我国服务贸易出口竞争力均具有重要的理论和现实指导意义。

二、文献综述对外直接投资和出口关系的研究,一直是国际贸易问题研究中的热点话题。早期研究表明对外直接投资对出口具有替代效应,即对外直接投资会抑制企业出口水平。Mundell(1957)最早在禀赋理论框架下,通过构建H-O一般均衡模型研究发现,国际贸易与国际资本流动是替代关系,且进一步研究发现对外直接投资会抑制企业出口。Buckley(1976)提出内部化理论,该理论认为企业OFDI与出口之间存在明显的替代效应。在此基础上,Horst(1972)和Buckley and Casson(1981)分别从技术(垄断)优势和生产成本及销量角度,对二者的替代关系进行了阐释。随后,部分学者从实证角度对二者之间的替代关系进行了验证,均表明二者之间存在替代关系(Kogut and Chang, 1991;Helpman et al., 2004; Oberhofer and Pfaffermayr, 2012)。但是,日本经济学家Kojima(1975)在边际产业扩张理论中最早发现,对外直接投资对出口存在促进关系,该理论认为母国会通过对外直接投资向东道国转移边际产业,实现母国产业升级,扩大母国出口产品竞争优势,从而实现母国出口规模扩张。随后,不同学者从不同角度对二者的互补性关系进行了相关研究。Helpman and Krugman(1985)从资产专用性角度出发,研究发现由于跨国企业专有资产难以通过外部市场形成交易,会引致形成跨国公司内贸易,在短期内会促进母国企业出口增加。进一步地,Rugman(1990)对OFDI促进母公司出口的渠道进行了分析,该研究认为OFDI会通过缩小产品和东道国市场的距离、形成高效快捷的交货与分销渠道和提供高质量的售后服务三个渠道提升母国企业的出口规模。与上述研究不同,Markusen and Svensson(1990)通过构建要素比例模型研究发现对外直接投资与出口间的关系,取决于贸易和非贸易要素之间的关系,若两种要素为合作关系,则OFDI与出口呈互补关系,反之则存在替代关系,即二者之间受其他因素影响,存在权变关系。除受到贸易要素和非贸易要素之间的关系影响外,现有研究表明二者之间的关系还与企业对外直接投资的类型(Amiti and Wakelin, 2003)、东道国环境制度和收入水平(Lim and Moon, 2001)以及企业对外直接投资动机(Gray,1998)等因素有关。

随着我国经济高速增长和“走出去”战略的进一步深化,各产业对外直接投资与出口之间的关系也得到了部分学者的关注。现有研究表明我国政府鼓励企业进行对外直接投资,是为带动对外贸易和出口增长而服务的(王迎新,2003)。项本武(2009)、陈立敏(2010)和张纪凤(2013)通过对已有研究的梳理和采用宏观层面OFDI和出口贸易的数据,研究发现我国对外直接投资在长期内存在明显的“出口效应”,在短期内则不明显。进一步地,大部分学者聚焦于从微观层面研究制造业OFDI与出口之间的关系。毛其淋、许家云(2014)、蒋冠宏、蒋殿春(2014b)以及闫周府等(2019)等学者以中国工业企业数据库与中国海关进出口数据库的匹配数据为研究样本,均研究得出我国制造业OFDI存在明显的“出口效应”,且在不同行业间存在明显的异质性。与此同时,随着我国服务业经济的发展,服务型OFDI和服务业OFDI“出口效应”的研究也逐步得到相关学者的关注。苏二豆、薛军(2020)以中国工业企业数据库为研究样本,在系统识别企业OFDI类型的基础上,考察了我国制造业企业服务型OFDI对出口的影响,并研究得出服务型OFDI显著提升了制造业企业出口的二元边际,同时,薛军、苏二豆(2020)和苏二豆、薛军(2021)研究发现我国服务型OFDI还显著提升了制造业企业的自主创新水平和产出水平。目前仅有一篇研究从行业层面基于SVAR模型考察了我国服务业OFDI与服务贸易出口之间的关系,研究发现我国服务业OFDI具有显著的“出口效应”,且服务业OFDI是服务贸易出口变化的显著影响因子(钟晓君、丁绒,2020)。上述服务型OFDI和服务业OFDI“出口效应”的研究,为本文研究奠定了夯实的基础。

综上可知,目前关于OFDI与出口之间关系的研究尚未形成一致结论。且国内大多数研究集中于考察OFDI与制造业出口之间的关系,鲜有文献从微观角度对服务业OFDI与服务贸易出口之间的关系进行研究。为此,本文围绕中国服务业高质量发展的议题,采用2000-2017年我国服务业上市公司数据对服务业OFDI与服务贸易出口之间的关系进行机制探讨和实证分析,试图厘清我国服务业OFDI与服务贸易出口之间的关系和作用机制,对促进我国服务业对外投资和贸易发展以及促进服务业高质量发展均具有一定的理论和现实意义。

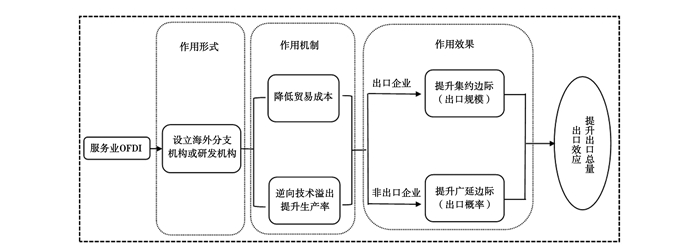

三、理论机制与假设我国服务业OFDI是以何种渠道作用于出口呢?新新贸易理论(Melitz,2003)指出:企业出口决策和对外直接投资均受到贸易成本和生产率水平的共同约束。因此,本文从贸易成本和生产率角度对二者的影响机制进行分析。

1.OFDI的成本效应与企业出口。新新贸易理论(Melitz,2003)关于生产率异质性企业出口模型指出,出口贸易存在固定成本的门槛值,企业出口需跨越出口贸易的成本门槛,承担一定的贸易成本(Bernard et al., 2003)。贸易成本指产品生产结束到最终消费者或下游厂商获得产品之前所产生的其他成本,主要包括:契约成本、信息成本、运输成本、政策壁垒成本(关税和非关税壁垒)、汇率成本、法律法规成本以及销售成本。因此,贸易成本会影响企业的出口决策和规模(Volpe and Carballo, 2008)。而对外直接投资可以通过降低贸易成本,从而影响企业出口贸易。由于我国服务业OFDI的主要职能有进出口服务、接受订单和仓储服务、产品推广和销售、收集产品信息、联络客户和售后服务等(蒋冠宏、蒋殿春,2014b)。因此,基于贸易成本的中间作用机制表现为:由于企业出口存在固定的门槛值,加之,现阶段各国为保护本土服务业发展人为设立了各类服务贸易壁垒(产品移动壁垒、资本移动壁垒、人员移动壁垒和商业存在壁垒),这在一定程度上会增加企业出口的贸易成本。然而服务业OFDI的职能特性表明,服务业OFDI不存在较高的固定资产成本,跨国公司通过在东道国市场进行直接投资设立子公司可以降低传统贸易成本和贸易壁垒成本,这在一定程度上有助于提升企业的出口规模和出口倾向。可见,我国服务业OFDI通过降低贸易成本的作用方式,不仅提升了服务贸易出口的集约边际,而且提升了企业服务贸易出口的广延边际。

2.OFDI的生产率效应与企业出口。新新贸易理论(Melitz,2003)在基于贸易成本的基础上进一步指出,生产率较高的企业选择出口,生产率较低的企业选择本土经营或退出市场。关于我国企业OFDI生产率效应的研究均表明,我国制造业企业OFDI和服务业企业OFDI均能显著提升母国企业全要素生产率水平(蒋冠宏、蒋殿春,2014a;明秀南等,2019;陈启斐、吴金龙,2020)。企业生产率水平的提升有利于企业跨越对外贸易的成本门槛和提升企业创新水平,以提升产品竞争力,从而促进企业出口。因此,基于生产率效应的中间机制表现为:首先,我国服务业企业进行OFDI有助于及时获取消费者市场的信息反馈以及吸收东道国先进的技术和管理经验,促进母国企业进行研发创新从而提升生产率水平;其次,服务业OFDI有助于在东道国市场做好产品的仓储和售后等服务,缩短企业和东道国市场的距离,抢占国外市场,促进企业研发创新,以提升企业生产率水平,从而促进出口;最后,研发型企业在发达国家设立分支机构,可以吸收东道国先进的技术水平和人才,提升母国企业创新和生产率水平,强化企业国际市场竞争力,从而带动出口。

据此,本文提出以下三个待检验的研究假设:

假设1:我国服务业OFDI促进了服务贸易出口的二元边际(出口规模和出口概率) ①。

① 本文服务贸易出口的二元边际定义如下:企业通过对外直接投资提升了自身生产率水平和降低了服务贸易成本,使得海外市场可获得的利润上升,企业会进一步提升服务贸易出口规模,以获取更大利润(服务贸易出口的集约边际)。同时,企业OFDI的生产率效应和成本效应会降低企业出口贸易的成本门槛,使得原本只对内服务型企业也参与服务贸易出口(服务贸易出口的广延边际)。与此同时,由于本文出口数据来源于财务报表中按地区分部的筛选,因此,本文集约边际为持续在海外有营业收入的规模扩大,广延边际为某年开始在海外有营业收入的出口决策行为。

假设2:我国服务业OFDI通过降低服务贸易成本,进而提升企业服务贸易出口。

假设3:我国服务业OFDI通过提升企业生产率水平,进而提升企业服务贸易出口。

|

图 2 作用机制图 |

为进一步研究我国服务业OFDI与服务贸易出口之间的关系,本文借鉴Ahn et al.(2011)的研究思路,结合本文样本的实际特征,设定如下计量模型:

| $ {\rm{exp}}or{t_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}ofd{i_{it}} + \sum {\beta _j}{x_{ik, t}} + {\mu _i} + {\mu _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijk, t}} $ | (1) |

其中,i表示企业,j表示行业,k表示地区,t表示年份;exportit为被解释变量,表示企业出口;ofdiit为核心解释变量,表示企业对外直接投资;xik, t表示其他一系列企业和地区层面的控制变量,主要包括企业规模(size)、企业资本密度(kl)、研发投入(R&D)、企业年龄(age)、企业所有制性质和地区人均GDP(gdpper);μi表示个体固定效应,μj表示行业固定效应,δt表示影响企业出口但不随时间变化的特定因素,εijk, t为随机误差项,服从正态分布,且μi和μj与εijk, t不相关。

(二) 变量选取与数据说明1.服务贸易出口(export)。借鉴张先锋等(2017)和苏二豆、薛军(2020)关于企业出口的衡量方法,利用企业出口额与营业总收入的比进行衡量,这在一定程度上不仅可以反映企业的出口规模,还能反映企业的出口能力。具体计算如下:

| $ {\rm{exp}}or{t_{it}} = \frac{{{\rm{ex}}{{\rm{p}}_{it}}}}{{totalincom{e_{it}}}} $ | (2) |

其中,exportit表示企业i在t时期的出口变量,expit表示企业i在t时期的出口额,totalincomeit表示企业i在t时期的营业总收入,考虑到量级对回归系数估计值的影响,在模型估计时对该变量乘以10。

2.服务业对外直接投资(OFDI) ①。本文参考李磊等(2017)关于服务业对外直接投资的数据来源和做法,采用商务部《境外投资企业(机构)名录》,该数据包含了境内投资企业(机构)的名称和对外投资的年份,可用于识别企业每年对外直接投资的具体情况,这给我们提供了与服务业上市公司进行识别合并的途径;同时,为得到本文研究所需的样本区间,还与国泰安(CSMAR)对外直接投资数据库进行匹配②;并在此基础上参考毛其淋、许家云(2014)的做法,采用虚拟变量衡量企业是否进行对外直接投资,若企业进行对外直接投资则为1,否则为0;最终,我们得到了2000-2017年我国710家服务业上市公司的对外直接投资数据。

① 关于服务业OFDI变量选取的说明,非常感谢匿名审稿专家给予的宝贵意见。

②《商务部对外企业(机构)投资名录》数据时段为:1980年-2016年;国泰安(CSMAR)对外直接投资数据库数据时段为:2013年-2018年,为得到本文样本研究区间,将这两个数据库进行合并处理。

3.控制变量选取。参考已有关于企业出口的研究,在计量模型中加入如下控制变量:①企业年龄(age),采用企业当期年限减去成立年限的差来衡量。②企业资本密度(kl),采用固定资本与从业人员的比值来衡量。③企业规模(size),采用企业从业人员数作为代理变量来衡量企业规模。④研发投入(R & D),采用虚拟变量衡量企业研发投入,若企业进行研发则取值为1,否则取值为0。⑤企业性质(soe),采用虚拟变量设定企业性质,若企业为国有企业,则取值为1,否则为0。⑥企业所属区域人均GDP水平(gdpper),采用企业所属地级市人均GDP水平作为衡量企业所属经济发展环境的代理变量。并对本文相关变量采用以2000年为基期的固定资产投资价格指数和GDP平减指数进行了平减。

4.数据来源与说明。本文采用2000-2017年710家服务业A股上市公司数据,包含11个服务业细分行业数据③。其中,服务业上市公司数据来源于Wind数据库和国泰安(CSMAR);企业出口数据来源于国泰安(CSMAR)财务报表中损益项目的筛选,筛选标准为财务报表中分部标准中的按地区分部(张天顶、吕金秋,2018);企业OFDI数据由Wind数据库与商务部《对外企业(机构)投资名录》以及国泰安(CSMAR)对外直接投资数据库匹配所得到;企业所属区域人均GDP来源于历年《中国城市统计年鉴》;以2000年为基期的GDP平减指数和固定资产价格指数来源于历年《中国统计年鉴》,并由笔者计算得出;为解决内生性问题对本文估计结果造成的偏误,采用工具变量法解决内生性问题,构造工具变量的企业历年对外直接投资额数据来源于服务业上市公司各年年报,由笔者翻阅整理所得。

③ 按照惯例由于金融业行业的特殊性以及数据缺失严重,故本文剔除金融业。

相关变量的描述性统计见下表 1:

| 表 1 变量描述性统计 |

基于上述理论机制和研究模型,本文采用固定效应模型和多维固定效应模型对2000-2017年我国服务业微观企业数据进行实证研究,基准回归结果见表 2。

我国服务OFDI对服务贸易出口具有显著的促进作用。由上述回归结果可知,核心解释变量和相关控制变量的回归系数基本保持符号、方向和显著性的一致性。具体看来:方程(1)核心解释变量ofdi回归系数在1%水平上显著为正;方程(2)在加入相关控制变量后,ofdi的回归系数依然在1%水平上显著为正;由方程(3)~(5)可以看出,在逐步加入个体、时间、行业的固定效应后,ofdi回归系数的显著性和方向均未发生改变,且模型的拟合程度得到明显的改善,这一点从方程的拟合优度值R2可以看出。方程(5)均值回归结果的系数为0.482,且在1%水平上显著为正,表明我国服务业OFDI对服务贸易出口具有明显的促进作用,且整体上我国服务业OFDI会促进服务贸易出口增长4.82% 由于上文中变量选取时考虑到量级对回归系数的影响采取了乘以10的操作,因此,我国服务业企业对外直接投资会促进服务贸易出口增长4.82%。①,这一结果印证了假设1的成立,即我国服务业OFDI促进了服务贸易出口的集约边际(出口规模)。该结论与Kojima(1978)和Helpman and Krugman(1985)的研究结论相一致,对化解我国服务贸易出口下滑的困境和促进服务业高质量发展均具有一定的指导意义。

① 同时,非常感谢匿名审稿专家对此处给予的宝贵意见。

| 表 2 服务业企业OFDI “出口效应”全样本基准回归 |

关于其他控制变量。资本密度和企业规模的回归系数在1%水平上显著为正,表明企业物质资本和企业发展规模越大,更有助于企业扩大出口规模。企业年龄回归系数的符号和显著性均不稳健,表明企业年龄对企业出口的关系并不确定(蒋冠宏、蒋殿春,2014b)。企业研发投入系数为正,表明研发投入有助于提升企业的出口能力和竞争力。企业性质的回归系数为正,但在统计上不显著,这在一定程度上说明非国有企业相比于国有企业具有更高的效率与出口倾向,系数为正在一定程度上也表明国有企业对外直接投资能促进企业出口水平。

(二) 服务企业OFDI对出口广延边际的影响上文我们考察了服务业OFDI对企业集约边际的影响。另外,我们还比较感兴趣的是,服务业OFDI对企业出口的广延边际究竟有何影响呢?下面我们构建Probit概率模型来对此进行考察:

| $ Prob\left({Ex{p_{it}} = 1} \right) = \Phi ({\alpha _0} + {\alpha _1}ofd{i_{it}} + \sum {\beta _j}{x_{ik, t}} + {\mu _i} + {\mu _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijk, t}}) $ | (3) |

其中,被解释变量Expit为企业服务贸易出口的虚拟变量{0, 1},即当企业i在第t期进行服务贸易出口时取值为1,否则取值为0。Probit模型估计结果见表 3方程(1)和(2),结果显示:在加入控制变量后,回归模型的系数未发生显著变化,均在1%水平上正向显著,表明企业选择对外直接投资活动显著提高了企业出口概率。同时,为稳健起见还采用线性概率模型(Linear Probability Model,LPM)对二者关系进行了估计,结果见方程(3)和(4),结果显示:在加入相关控制变量后,模型估计系数未发生显著性变化,均在1%水平上显著为正。这与上述Probit模型估计结果一致,即我国服务业OFDI显著提升了服务业企业出口的广延边际(出口概率)。因此,上述分析不仅证实了假设1的成立,同时也从服务业OFDI的角度为中国企业OFDI与出口贸易之间的互补性关系提供了进一步的证据。

| 表 3 服务企业OFDI对出口广延边际的影响 |

由于企业进行出口贸易并非随机事件,可能受到企业自身绩效水平的影响。由于本文样本中包含服务业出口企业和非出口企业,为避免由于OLS方法估计时出现的样本选择性偏差问题,采用Heckman(1979)两步法解决由于自选择效应导致的样本选择性偏差问题,其核心思想为:首先,对上式(3)出口决策模型进行Probit估计,在此基础上计算出逆米尔斯比率(IMR),再将逆米尔斯比率纳入出口集约边际方程进行估计,在式(3)的基础上构建如下计量模型:

| $ {\rm{exp}}or{t_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}ofd{i_{it}} + \sum {\beta _j}{x_{ik, t}} + IMR + {\mu _i} + {\mu _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijk, t}} $ | (4) |

Heckman(1979)两步法第一阶段和第二阶段回归结果见表 4中方程(1)和(2);第一阶段核心变量ofdi回归结果在1%水平上显著为正,表明企业进行OFDI显著提升了企业出口倾向。从第二阶段估计结果看,逆米尔斯比率(IMR)在1%水平上显著,说明企业出口存在自选择效应会导致样本估计的选择性偏差问题,但ofdi估计系数的符号方向和显著性均未发生变化,均在1%水平上显著为正。由此可见,虽然本文存在样本选择性偏差问题,但并未对本文核心研究结论产生影响,即我国服务业OFDI存在显著的“出口效应”。

| 表 4 样本选择性偏差和工具变量回归(panel IV-2SLS) |

现有研究表明企业对外直接投资和出口之间通过生产率关联存在较强的内生性。为此,本文参考Fisman and Svensson(2007)构建工具变量的方法①,通过整理上市公司年报获得各企业各样本期对外直接投资金额,依据企业所属行业、区域信息将对外直接投资额进行分类加总,再按照行业-区域层面的企业数量取算术平均值,以获得每一个区域不同行业的企业对外直接投资流量的平均值,以此作为企业层面对外直接投资的工具变量,并采用两阶段最小二乘法(2SLS)解决二者之间的内生性问题。回归结果见表 4方程(4)和(5),方程(3)采用OLS回归对工具变量的回归结果进行比较。由方程(4)工具变量第一阶段回归结果可知,工具变量与OFDI之间存在较强的相关性,回归结果在1%水平上正相关,且F统计量为818.097,远大于10%水平上的F值,故不存在“弱工具变量”问题,表明本文工具变量选取的合理性和有效性。第二阶段回归结果显示,核心解释变量ofdi回归系数在1%水平上显著为正,与方程(3)回归结果一致,表明本文上述结论是稳健无偏的,即我国服务业OFDI具有较强的“出口效应”。

① Fisman and Svensson(2007)构建工具变量的具体思路为:若计量模型中存在遗漏重要变量、核心解释变量测算存在误差或者解释变量和被解释变量由某一共同的因素所决定,所产生的同步性内生性问题时,可以通过构建行业-地区层面的平均值作为企业层面的工具变量,来解决二者之间所产生的内生性问题。

3. 稳健性检验上文中采用Heckman两步法和两阶段最小二乘法(Panel IV 2SLS)解决了样本选择性偏差问题和内生性问题。接下来,为进一步确保研究结论的稳健性,本文从替换研究变量、替换数据结构和改变研究方法三个角度进行进一步的稳健性检验。

(1) 更换企业对外直接投资的衡量指标。本文参考李思慧、于津平(2016)关于对外直接投资变量的衡量方法,采用企业每年OFDI的流量金额(ofdiq)①作为企业当年OFDI的衡量指标。同时,再将核心解释变量对外直接投资变量更换为连续型变量(conofdi),即企业初始投资年份为1,投资持续年限为n。前者不仅可以反映企业对外直接投资决策对服务贸易出口规模的影响,同时可以反映企业对外直接投资规模对服务贸易出口的影响。后者在一定程度上不仅可以反映企业OFDI对服务贸易出口的影响,同时可以反映企业持续性投资对企业对外直接投资“出口效应”强度的影响。回归结果见表 5的方程(1)和(2),由回归结果可知,企业OFDI流量的回归系数均在1%水平上显著为正,表明企业对外直接投资显著促进了服务贸易出口,该结论说明了上文研究结论的稳健性。

① 此处,采用以2000年为基期的GDP平减指数进行了缩减,同时,为避免异方差对回归结果的影响,对变量进行了对数处理。

(2) 更换本文数据结构的稳健性检验此处关于数据结构的稳健性检验,非常感谢匿名审稿专家给予的宝贵意见。。由于本文为缩小异方差和零值对回归结果的影响参考张峰等(2021)的做法对企业年龄、资本密度、企业规模和地区人均GDP在加1的基础上进行了对数化处理。为此,为降低经处理后数据结构可能对回归结果产生的影响,此处对上述变量直接取对数进行回归,避免了在数据结构上加1对回归结果可能造成的影响。下表 5方程(3)和(4)为基于对相关变量直接取自然对数的OFDI“出口效应”和OFDI对出口广延边际影响的估计结果。由回归结果可知,ofdi的回归系数均在1%水平上显著为正,表明我国服务业企业对外直接投资不仅具有明显的“出口效应”,而且显著提升了企业出口的广延边际(出口概率),证实了本文回归结果的稳健性。

| 表 5 稳健性检验 |

(3) 改变研究方法的稳健性检验。为进一步考察本文研究结论的稳健性,接下来根据企业是否进行对外直接投资,采用倾向得分匹配方法(Propensity Score Matching)估计服务业企业OFDI对服务贸易出口的ATT效应(平均处理效应)。在进行模型估计前,需对各协变量进行平衡性检验,结果显示:各协变量的标准化偏差均小于10%,t检验结果均拒绝了控制组与处理组无系统差异的原假设,所有变量的标准化差异均大幅缩小,说明所有协变量均通过了平衡性检验,这表明相比于匹配前,匹配后对外直接投资企业与非对外直接投资企业特征差异得到较大程度的消除①。

① 限于篇幅,关于服务业OFDI各协变量平衡性检验的结果(包括:各协变量标准化偏差图和倾向得分匹配平衡性检验结果)见附件1(图 1和表 1),同时如有需要可向作者索取。

倾向得分匹配估计结果见表 6,方程(1)~(8)分别采用1对1匹配、邻近匹配、卡尺匹配、半径匹配、核匹配、局部线性匹配、样条匹配和马氏匹配对企业OFDI与企业出口的关系进行了估计。ATT效应(平均处理效应)是本文最为关心的结果。由表 6回归结果可知,所有类型匹配ATT效应估计系数均在1%水平上显著为正,且估计结果与未匹配的基准模型估计结果较为接近,进一步表明本文结论的稳健性,即我国服务业企业对外直接投资具有显著的“出口效应”。

| 表 6 服务型企业OFDI对企业出口影响倾向得分匹配回归估计结果 |

上文从理论角度详细分析了我国服务业OFDI对服务贸易“出口效应”的影响机理,并从实证角度印证了我国服务业OFDI存在较强的“出口效应”。为进一步证实服务业OFDI“出口效应”的作用机制,本文引入企业全要素生产率和服务贸易成本两个中介变量,借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)关于机制检验的方法,对上述理论机制进行检验。为此,构建如下中介效应模型:

| $ {M_{it}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}ofd{i_{it}} + \sum {\gamma _j}{x_{ik, t}} + {\mu _i} + {\mu _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijk, t}} $ | (5) |

| $ {\rm{exp}}or{t_{it}} = {\omega _0} + {\omega _1}ofd{i_{it}} + {\omega _2}{M_{it}} + \sum {\omega _j}{x_{ik, t}} + {\mu _i} + {\mu _j} + {\delta _t} + {\varepsilon _{ijk, t}} $ | (6) |

其中,式(5)和式(6)为本文中介效应模型。α0、γ0、ω0为常数项,Mit分别代表生产率效应中介模型和服务贸易成本中介效应模型中全要素生产率水平(lntfpit)和服务贸易成本水平(Tcostit)两个中介变量;其余符号的含义与上文基准回归模型中保持一致。准确测度企业生产率水平和服务贸易成本是检验中间机制是否成立的前提,为此关于企业生产率水平和服务贸易成本的测算方法如下:

(1) 企业全要素生产率(tfp)。为规避同时性偏差和样本选择性偏差等问题,本文选取Levinsohn-Pertrin一致半参数估计法(Levinsohn and Pertrin, 2003)测算我国服务业企业全要素生产率水平。由于服务业企业当期投资难以被准确观察,因此,本文采用中间投入作为代理变量进行测算,测算数据均来源于Wind数据库。

(2) 服务贸易成本(Tcost)。本文借鉴Novy(2006)关于贸易成本的测算方法,使用下式(7)测算中国与其他国家之间的服务贸易成本。

| $ T{\rm{cos}}{t_{\left({CHN, j} \right)t}} = Tcos{t_{\left({j, CHN} \right)t}} = 1 - {\left[ {\frac{{{\rm{exp}}or{t_{\left({CHN, j} \right)t}}\cdot{\rm{exp}}or{t_{\left({j, CHN} \right)t}}}}{{(GD{P_{jt}} - {\rm{exp}}or{t_{jt}})\cdot(GD{P_{CHNt}} - {\rm{exp}}or{t_{CHNt}}){s^2}}}} \right]^{\frac{1}{{2\rho - 2}}}} $ | (7) |

其中,Tcost(CHN, j)t表示t时期中国向j国出口的服务贸易成本,Tcost(j, CHN)t表示t时期j国向中国出口的服务贸易成本,假定双边服务贸易成本对称,即Tcost(CHN, j)t=Tcost(j, CHN)t;export(CHN, j)和export(j, CHN)分别表示t时期中国对j国和j国对中国的服务贸易出口额;GDPCHNt和GDPjt分别表示t时期中国和j国当年GDP的流量;s为双边可贸易份额,本文假定双边可贸易份额相等,即s=sCHN=sj;ρ表示替代弹性。参考方虹等(2010)的做法,将参数s和ρ分别设定为0.8和10。为此,本文测算了我国与28个国家①各年双边服务贸易成本,并在此基础上取算术平均值得到中国每年服务业出口的贸易成本变量。

① 为确保测算结果的准确性,基于OECD各国双边服务贸易数据库,对数据有缺失的国家进行删除,最终获得28个国家与中国的双边服务贸易数据,分别为:Australia、Austria、Belgium、Canada、Czech Republic、Denmark、Estonia、Finland、France、Germany、Greece、Hungary、Iceland、Ireland、Italy、Japan、Latvia、Lithuania、Luxembourg、Netherlands、New Zealand、Poland、Portugal、Russia、Slovenia、Spain、Sweden、United Kingdom。贸易成本测算数据来源于OECD双边服务贸易数据库;各国GDP数据来源于世界银行-世界发展指标数据库。

表 7方程(1)和(2)报告了服务业OFDI“出口效应”的生产率机制。由表 7方程(1)可知,企业OFDI对全要素生产率水平的回归系数在1%水平上显著为正,说明服务业OFDI具有显著的“生产率效应”;方程(2)中企业生产率水平对服务贸易出口的影响系数在10%水平上显著为正,说明企业生产率水平提升有助于提升服务贸易出口的规模。方程(1)和(2)的回归结果表明,服务业OFDI通过影响企业全要素生产率水平作用于服务贸易出口的中介效应显著,且OFDI对服务贸易出口效应的直接效应在5%水平上显著为正。根据温忠麟、叶宝娟(2014)关于间接效应占总效应比例的测算方法,其生产率中介效应占直接效应的比例为19.2%(γ1·ω2/α1)。

| 表 7 机制检验结果 |

表 7方程(3)和(4)报告了企业对外直接投资“贸易成本效应”的机制。由表 7方程(3)可知,服务业企业OFDI对服务贸易成本的影响在1%水平上显著为负,说明企业进行对外直接投资可显著降低服务贸易成本;由方程(4)可知,在加入服务贸易成本中介变量后,服务贸易成本对服务贸易出口的影响在1%水平上显著为负,说明服务贸易成本与服务贸易出口呈负相关关系。由方程(3)和(4)的回归结果可知,对外直接投资通过影响服务贸易成本作用于服务贸易出口的中介效应显著,且服务业OFDI对服务贸易出口的直接效应依然1%水平上显著为正。此时,中介效应占总效应比例的绝对值为15.9%(|γ1·ω2/α1|)。

综上分析可知,关于服务业OFDI“出口效应”的生产率机制和服务贸易成本机制作用效果均显著。其中介效应占总效应的比例均较大,这充分验证了服务业OFDI通过提升企业全要素生产率水平和降低服务贸易成本从而促进服务贸易出口的原假设(假设2和假设3)。

七、进一步分析:企业异质性检验由于我国服务业发展较为滞后,服务业在各区域和行业间发展存在明显差异。因此,考察我国服务业OFDI“出口效应”的异质性,对促进我国服务业高质量发展和应对出口增长率下滑问题均具有重要的意义。为此,本文从服务业行业和区域发展差异角度对我国服务业OFDI的“出口效应”进行分析,具体将其按照行业性质划分为生产性服务业、消费性服务业和公共服务业①;以及按照区域经济发展差异划分为东部、中部和西部②。回归结果见表 8。

| 表 8 服务型企业OFDI“出口效应”的异质性回归结果 |

① 本文共涉及到Wind数据库中11个服务业细分行业,参考以往研究本文对服务业细分行业的划分如下:租赁和商务服务业,科学研究技术服务,信息传输、软件和信息服务,交通仓储和邮政业这4个服务业为生产性服务业;住宿和餐饮服务,批发和零售业,房地产业,文化体育和娱乐业这4个为消费性服务业;教育行业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,这3个为公共服务业;此处行业划分,非常感谢匿名审稿专家给予的宝贵意见。

② 按照《国家统计局》网站对我国东、中、西部分类标准,本文只涉及30个省份(直辖市、自治区)划分如下:上海市、北京市、广东省、江苏省、浙江省、海南省、辽宁省、福建省、山东省、天津市、河北省这11个省份(直辖市)为东部地区;湖南省、湖北省、安徽省、吉林省、山西省、河南省、江西省、黑龙江省这8个省份为中部地区;陕西省、四川省、广西省、云南省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、青海省、贵州省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区这11个省份(自治区)为西部地区。

由表 8回归结果可知,生产性服务业和消费性服务业ofdi回归系数在1%水平上显著为正,而公共服务业ofdi的回归系数在统计水平上不显著。这表明我国生产性服务业和消费性服务业的对外直接投资具有较强的“出口效应”,且由回归结果的系数可知,生产性服务业OFDI会促进企业出口增长5.68%,消费性服务业OFDI会促进企业出口增长3.52%;而公共服务业对外直接投资不存在明显的“出口效应”。由区域异质性分析可知,我国东部和中部地区ofdi回归系数在1%水平上显著为正,表明我国东部和中部地区服务业OFDI具有明显的“出口效应”,且由回归结果的系数可知,东部地区服务业OFDI会带动企业出口增长4.97%,中部地区服务业OFDI会带动企业出口增长3.56%;而西部服务业OFDI不存在明显的“出口效应”。上述回归结果表明我国服务业OFDI“出口效应”同时存在行业和区域的异质性。

出现上述行业异质性的原因可能有:从生产性服务业角度看,生产性服务业具有“中间品”追随制造业进行对外直接投资的特性,随着我国“一带一路”战略的实施,传统制造业正通过对外直接投资加速国内产业和过剩产能的转移,这势必会带动生产性服务业对外直接投资与出口的增长;与此同时,生产性服务业OFDI具有技术寻求的特性,可以通过对外直接投资吸收东道国先进的技术和管理经验,通过逆向技术溢出效应提升母国企业生产率水平,从而促进企业出口。从消费性服务业角度看,由于我国消费性服务业发展较早,且较为成熟,具有一定的竞争优势,且消费性服务业具有以市场为导向的服务特性,因此,其对外直接投资不仅可以进一步提升竞争优势扩大海外市场,同时可以通过在海外设立分支机构降低贸易成本,从而促进母国企业出口。而公共服务业对外直接投资的“出口效应”不显著,由于我国公共服务业发展起步较晚,且受东道国法律、文化等因素的影响,造成公共服务业对外直接投资数量较少,导致公共服务业OFDI与出口相关性较弱。

出现上述区域异质性回归结果的原因主要有:从政策角度看,在我国“走出去”、“一带一路”战略和国内自由贸易试验区等政策的推动下,服务业对外贸易和对外直接投资成为东部地区促进服务业转型升级的发展重点。东部地区为鼓励发展较为成熟的服务行业率先走出去,实现服务业高质量发展和促进产业结构升级提供和制定了一系列的政策;从企业角度看,东部地区企业主要通过OFDI逆向技术溢出效应,提升企业生产率水平(陈启斐、吴金龙,2020),降低贸易成本,来促进服务贸易出口。由于东部地区具备较好的经济和政策环境,因此可以多渠道通过对外直接投资促进企业出口。而中部地区相比于东部地区服务业发展相对滞后,现有研究表明我国服务业OFDI对中部地区不存在明显的生产率效应,但对其经济发展具有显著的拉动作用,因此,中部地区服务业OFDI可以通过形成规模经济、降低平均成本和贸易成本等方式对服务贸易出口产生拉动作用。而西部地区依旧处于工业化发展阶段,服务业发展占比较低,因此服务业OFDI在西部地区不存在明显的“出口效应”。

为进一步验证上述异质性分析结果的稳健性,本文通过替换对外直接投资变量的方法,对上述异质性结果进行检验,关于替换变量的选取与上文保持一致,即选取企业当年对外直接投资流量额(lnofdiq)和企业对外直接投资的连续变量(conofdi)作为替代变量进行稳健性检验,稳健性检验结果与上述表 8回归结果完全吻合①,进一步证明了服务业OFDI“出口效应”异质性分析的可靠性。

① 限于篇幅,此处本文将异质性分析中替换变量的稳健性检验结果放入了附件1(表 2和表 3),同时,如有需要也可向作者索取。

八、结论与政策建议本文从理论和实证两个角度揭示了我国服务业OFDI具有显著的“出口效应”。在理论层面,本文基于新新贸易理论,分析了服务型企业OFDI通过提升母国企业全要素生产率水平和降低贸易成本两个渠道作用于企业服务贸易出口。在实证层面,利用我国2000-2017年710家服务业上市公司的数据进行了经验分析,结果表明:第一,我国服务业OFDI显著提升了服务贸易出口的二元边际;第二,机制检验证实了我国服务业OFDI通过吸收东道国先进技术经验提升企业生产率和避开东道国服务贸易壁垒降低贸易成本,来促进企业出口增长;第三,我国服务业OFDI“出口效应”存在明显的区域和行业的异质性,具体表现为:生产性服务业和消费性服务业OFDI具有显著的“出口效应”,而公共服务业则并不明显;东部和中部地区服务业OFDI的“出口效应”显著,而西部地区则并不明显。

根据上述研究结论和国内国际经济环境的发展背景,本文提出以下几点政策建议:第一,面对经济逆全球化趋势和各国设立的服务贸易壁垒,我国政府应该在制定和完善对外投资的法律法规的基础上,积极鼓励企业“走出去”,通过对外直接投资降低服务贸易出口所面临的外部风险,以及通过服务业OFDI绕过东道国服务贸易壁垒,带动服务贸易出口和相关产业的出口增长。第二,要把握好“一带一路”的发展契机,加强对“一带一路”沿线国家的服务业直接投资,充分发挥服务业对外直接投资的桥头堡作用,带动我国服务贸易增长,化解服务贸易出口增速下滑的困境。第三,企业要自主提升技术水平和生产率水平,形成服务业OFDI与出口的国际竞争比较优势,以应对外部环境恶化所带来的冲击。第四,我们不仅要注重发展起步较早的消费性服务业OFDI对服务贸易出口的作用,更应充分重视生产性服务业OFDI的规模和质量,有助于增强企业学习能力和充分利用逆向技术溢出效应,促进我国服务贸易出口结构和质量的提升。第五,东部地区应充分发挥自身优势发展高质量的对外直接投资,提升区域服务贸易的结构和质量;中西部地区应充分注重区域服务业的发展水平,让“一带一路”成为促进区域服务业质量升级与服务业OFDI和服务贸易出口新的增长点。

| [] |

陈立敏, 2010, “贸易创造还是贸易替代——对外直接投资与对外贸易关系的研究综述”, 《国际贸易问题》, 第 4 期, 第 122-128 页。 |

| [] |

陈启斐、吴金龙, 2020, “经济政策不确定性、OFDI和服务业全要素生产率——来自中国服务业微观企业的证据”, 《世界经济文汇》, 第 4 期, 第 43-55 页。 |

| [] |

方虹、彭博、冯哲、吴俊洁, 2010, “国际贸易中双边贸易成本的测度研究——基于改进的引力模型”, 《财贸经济》, 第 5 期, 第 71-76 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2014a, “中国工业企业对外直接投资与企业生产率进步”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 53-76 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2014b, “中国企业对外直接投资的'出口效应”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 160-173 页。 |

| [] |

李思慧、于津平, 2016, “对外直接投资与企业创新效率”, 《国际贸易问题》, 第 12 期, 第 28-38 页。 |

| [] |

明秀南、阎虹戎、冼国明, 2019, “对外直接投资对企业创新的影响分析”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 39-55 页。 |

| [] |

李磊、蒋殿春、王小霞, 2017, “企业异质性与中国服务业对外直接投资”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 47-72 页。 |

| [] |

毛其淋、许家云, 2014, “中国对外直接投资促进抑或抑制了企业出口?”, 《数量经济技术经济研究》, 第 9 期, 第 3-21 页。 |

| [] |

苏二豆、薛军, 2020, “服务型对外直接投资与中国企业出口”, 《产业经济研究》, 第 2 期, 第 1-15 页。 |

| [] |

苏二豆、薛军, 2021, “服务型对外直接投资与企业产出”, 《国际贸易问题》, 第 1 期, 第 143-159 页。 |

| [] |

王迎新, 2003, “中国海外投资对贸易的影响”, 《经济研究参考》, 第 23 期, 第 26-36 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析: 方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

项本武, 2009, “中国对外直接投资的贸易效应研究——基于面板数据的协整分析”, 《财贸经济》, 第 4 期, 第 77-82+137 页。 |

| [] |

薛军、苏二豆, 2020, “服务型对外直接投资与企业自主创新”, 《世界经济研究》, 第 4 期, 第 60-76+136 页。 |

| [] |

闫周府、李茹、吴方卫, 2019, “中国企业对外直接投资的出口效应——基于企业异质性视角的经验研究”, 《统计研究》, 第 8 期, 第 87-99 页。 |

| [] |

张纪凤、黄萍, 2013, “替代出口还是促进出口——我国对外直接投资对出口的影响研究”, 《国际贸易问题》, 第 3 期, 第 95-103 页。 |

| [] |

张先锋、蒋慕超、刘有璐、吴飞飞, 2017, “化解过剩产能的路径: 出口抑或对外直接投资”, 《财贸经济》, 第 9 期, 第 63-78 页。 |

| [] |

张峰、战相岑、殷西乐、黄玖立, 2021, “进口竞争、服务型制造与企业绩效”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 133-151 页。 |

| [] |

张天顶、吕金秋, 2018, “企业异质性、人民币汇率变化与中国企业出口”, 《首都经济贸易大学学报》, 第 5 期, 第 49-58 页。 |

| [] |

刘斌、赵晓斐, 2020, “制造业投入服务化、服务贸易壁垒与全球价值链分工”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 159-174 页。 |

| [] |

钟晓君、丁绒, 2020, “服务业对外直接投资与服务贸易出口: 替代抑或创造?”, 《产经评论》, 第 6 期, 第 101-113 页。 |

| [] |

Ahn J. B., Amiti M., Weinstein D. E., 2011, "Trade Finance and the Great Trade Collapse". The American Economic Review, 103(3), 298–302.

|

| [] |

Amiti M., Greenaway D., Wakelin K., 2003, "Investment Liberalization and International Trade". Journal of International Economics, 61, 101–126.

|

| [] |

Bernard A. B., Andrew B., Eaton J., et al., 2003, "Plants and Productivity in International Trade". American Economic Review, 93(4), 1268–1290.

|

| [] |

Buckley P. J., Casson M., 1976, The Future of the Multinational Enterprise, London: Macmillan.

|

| [] |

Buckley P. J., Casson M., 1981, "The Optimal Timing of Foreign Direct Investment". Economic Journal, 91(361), 75–87.

|

| [] |

Kogut B., Chang K. S. J., 1991, "Technological Capabilities and Japanese Foreign Direct Investment in the United States". Review of Economics & Statistics, 73(3), 401–413.

|

| [] |

Fisman R., Svensson J., 2007, "Are Corruption and Taxation Really Harmful to Growth? Firm Level Evidence". Journal of Development Economics, 83(1), 63–75.

|

| [] |

Gray P., 1998, "International Trade and Foreign Direct Investment: The Interface, in Globalization Trade and Foreign Direct Investment". Oxford Elseview, 23(2), 19–27.

|

| [] |

Heckman J. J., 1979, "Sample Selection Bias Specification Error". Econometrica, 47(1), 153–161.

|

| [] |

Helpman E., Krugman P., 1985, "Market Structure and International Trade". The American Economic Review, 45(3), 276–298.

|

| [] |

Helpman E., Melitz M. J., Yeaple S. R., 2004, "Export Versus FDI with Heterogeneous Firms". Marc Melitz, 94(1), 300–316.

|

| [] |

Horst T., 1972, "The Industrial Composition of U. S. Exports and Subsidiary Sales to the Canadian Market". American Economic Review, 62(1), 37–45.

|

| [] |

Kojima K., 1978, Direct Foreign Investment: A Japanese Model of Multinational Business Operations, Praeger Publishers New York.

|

| [] |

Kojima K., 1975, "International Trade and Foreign Investment: Substitutes or Complements". Journal of Economics, 15(1), 8–103.

|

| [] |

Lim S. H., Moon H. C., 2001, "Effects of Outward Foreign Direct Investment on Home Country Exports: The Case of Korean Firms". Multinational Business Review, 9(1), 42–49.

|

| [] |

Markusen J. R., Svensson L. E. O., 1990, "Factor Endowments and Trade with Increasing Returns: Generalizations and extentions". International Economic Journal, 4(3), 1–21.

|

| [] |

Martincus C. V., Carballo J., 2008, "Is Export Promotion Effective in Developing Countries? Firm-Level Evidence on the Intensive and the Extensive Margins of Exports". Journal of International Economics, 76(1), 89–106.

|

| [] |

Melitz M. J., 2003, "The Impact of Trade on Intra-industry Re-allocation and Aggregate Industrial Productivity". Econometrica, 71(6), 1695–1725.

|

| [] |

Mundell., 1957, "International Trade with Factor Mobility". American Economic Review, 47, 321–335.

|

| [] |

Novy D., 2006, Is the Iceberg Melting Less Quickly? International Trade Costs After World War Ⅱ, Social Science Electronic Publishing.

|

| [] |

Oberhofer H., Pfaffermayr M., 2012, "FDI Versus Exports: Multiple Host Countries and Empirical Evidence". The World Economy, 35(3), 316–330.

|

| [] |

Rugman A. M., 1990, Multinationals and Canada-United States Free Trade, University of South Carolina Press.

|