改革开放以来,中国经济总量持续攀升跃居世界第二,但质量上仍未迈入世界发展首列。我国应如何顺利转入经济高质量发展轨道,续写“中国奇迹”?党的十九大报告明确指出“提升全要素生产率是实现经济高质量发展的重要可依赖路径”。在高质量发展阶段,以新兴信息技术为代表的数字经济正以前所未有的规模和速度强势来袭;中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》指出,2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP比重达38.6%,已成为国民经济的核心增长极之一。在此过程中,我国数字经济利用网络信息技术在刺激消费、拉动投资、增强创新能力等方面都发挥了重要作用,为促进全要素生产率及建设现代化经济体系提供了核心驱动力与可行路径(荆文君、孙宝文,2019)。面对国家创新发展的事实,党中央、国务院也高度重视数字经济发展,并在十四五规划中明确强调“加快数字经济发展是打造高质量发展新引擎的现实需要”。由此可见,深入探究数字经济对全要素生产率的影响效应问题,不仅有利于挖掘数字经济为经济整体提质增效的价值与潜力,更能为落实“数字中国”战略和实现国内数字经济发展跃升提供有益的理论支持。

数字经济是国家用来释放数字化创新效能、提升技术创新速率、拉动产业结构升级的强劲动能,从而加快经济建设由“数量增长”转向“质量增长”(Clifton et al., 2019)。经过十多年的积累,我国数字经济取得长足发展并在部分技术领域迈入世界前沿,然而,2019年的“华为断供”等中美贸易摩擦暴露出国内高新行业的技术短板,其中以高端芯片为代表的关键核心领域最为突出(张龙鹏、邓昕,2021)。事实上,中国数字经济发展虽然势头强劲、产业规模庞大,但关键环节薄弱、高端产业大而不强、与实体产业融合程度不深等状况持续存留(邓洲,2020)。这显然与我国以数字经济来驱动全要素生产率的战略目标有较大偏离,进而给数字经济赋能经济发展带来新的压力与挑战。因此,在推动经济高质量发展的新阶段,迫切需要明晰数字经济快速发展对全要素生产率的实际作用及影响机理,深入分析我国数字经济如何影响全要素生产率的内在机理问题,进一步检验数字经济在不同层面所产生的贡献与正负效应,从而为寻求数字经济如何更好地驱动中国全要素生产率提供可能的路径支持。

二、文献综述现代经济增长理论表明,全要素生产率是一国经济持续增长的动力源(Nelson,1996)。随着资源、劳动力等传统要素的边际生产率递减,全要素生产率的增长陷入停滞,经济增速放缓甚至下行,如何通过提升全要素生产率实现经济可持续增长至关重要(Mankiw et al., 1992)。相当一部分学者关注一国技术进步及创新对生产率水平的影响。Jorgenson et al.(2008)研究表明信息及通信技术(ICT)和计算机产品对国内生产率水平的提高和经济复苏产生重要促进作用。蔡跃洲、张钧南(2015)认为,ICT产品通过降低价格及对产业部门的技术渗透带动生产升级改造,实现技术进步和要素生产率的提升。施炳展(2016)则从微观层面发现,互联网能够降低信息交流成本,实现企业内外的资源优化配置,进而提升企业生产效率。同时,部分学者研究得出互联网等新兴技术与全要素生产率之间的关系存在条件性,如谢莉娟等(2020)指出只有达到一定的互联网普及率,ICT投资促进全要素生产率的提升作用才显现,但在过高互联网普及率下,ICT投资对全要素生产率的促进作用消失。王娟(2016)研究认为,“互联网+”对资本技术密集型企业全要素生产率的增长均有正向促进作用,但“互联网+”的溢出效果在区域上却有所不同。

上述研究为解释互联网等信息化技术对全要素生产率的影响提供了丰富基础。Nelson and Phelps(1966)认为,一国全要素生产率变动水平取决于该国与世界技术前沿的差距。随着互联网、云计算和大数据等信息技术的发展与普及,数字经济成为各国抢占的战略高地(张辉、石琳,2019)。数字经济正以前所未有的规模和速度,开辟和重塑新的生产生活方式、社会治理结构和空间格局(付晓东,2020)。但目前我国数字经济仍处于发展初期,其对全要素生产率的影响尤其是作用机理的研究仍未深入。张永恒、王家庭(2020)通过测算要素错配指数和数字经济发展水平发现,数字经济能够明显改善要素错配水平,侧面反映了对全要素生产率的提升能力。与此同时,数字技术作为数字经济核心驱动力,支撑数字经济活动的正常运作(付晓东,2020)。基于这一认识,刘平峰、张旺(2020)通过构建资本、劳动赋能型技术产出模型,识别出数字技术是影响全要素生产率增长的主要驱动力和增值源泉。肖旭、戚聿东(2019)认为企业借助数字技术的全方位渗透,搜集、整理、综合各流程的要素信息,缓解供求双方之间要素信息分割的矛盾,使需求创意与闲置资源被充分利用,从而提升企业内部全要素生产率。然而,部分学者得出了不同结论,如许宪春、张美慧(2020)提出数字经济虽变革了国民经济的社会生产方式,提供了更加高效的经济运行模式,但近年来世界上大多数国家的GDP或全要素生产率并未显示出预期由数字经济带来的提升。张辉、石琳(2019)指出若数字技术与本地基础不符,则将陷入数字技术“空心化”,难以对经济产生正效用。具有相似观点的Brynjolfsson et al.(1998)认为,人工智能技术的应用对全要素生产率的作用复杂,若过度依赖人工智能技术反而抑制全要素生产率增长。同时,Acemoglu and Restrepo(2018)指出过度信息化会导致资源浪费和劳动力错配,间接抑制全要素生产率增长。

由此可见,虽然已有文献涉及数字经济与全要素生产率的关系研讨,但已有研究的论断与结论仍存在一定的争议。且随着数字经济的加速渗透,其对全要素生产率的影响是多元化、多层次的,如何全面反映数字经济对全要素生产率的作用机理尤其是对数字经济与全要素生产率作用关系的系统研究还存在一定缺憾。基于此,本文通过将全要素生产率分解成技术效率、技术进步,更细致的考察数字经济作用于全要素生产率的具体维度。实证分析数字经济究竟如何影响全要素生产率,进而揭示数字经济推进全要素生产率提升的经验证据。

三、理论分析及研究假设 (一) 数字经济对全要素生产率的直接作用数字经济作为新一轮技术变革浪潮的领军者,跨越了互联网技术水平与信息产业界域,能够有效创新生产方式和升级经济增长模式(荆文君、孙宝文,2019)。一方面,数字经济的魅力在于打破传统发展模式,通过对原有产业及传统成分的渗透、拆弃和整合,加速农业、工业和服务业数字化、智能化转型,以提高生产部门要素利用效率(付晓东,2020),促进全要素生产率增长。与此同时,产业数字化和数字产业化的“双轮联动”,加速搭建多元化产业技术创新平台并培育富有竞争力的数字产业集群,重塑现代化生产网络,以带动产业生产效率的提高,进一步提升全要素生产率(杨路明、施礼,2021)。另一方面,数字经济通过高效整合信息流、物质流、资金流等产生价值增值,并凭借互联网基础与数字化优势引导产业从价值重塑转向价值创造,通过冲击、颠覆、重塑原有经济发展模式,逐渐摆脱传统要素路径依赖,带动各区域产业实现指数型、集约型和高效型经济增长模式,进而加快全要素生产率增长(肖旭、戚聿东,2019)。

此外,由于我国各地区要素禀赋、信息化发展水平、人力资源和政策制度等方面存在较大差异,进而影响数字经济在各区域的扩散发展。从信息发展水平来看,地区间存在巨大的数字鸿沟,各区域的互联网普及程度和数字技术的非均衡性配置制约了欠发达地区发展,必然拉大地区经济发展之间的差距(金春枝、李伦,2016;胡鞍钢、周绍杰,2002)。从制度方面来看,段博、邵传林(2020)指出数字经济通过互补效应和本地市场效应推动集聚经济的形成,但现行的区域保护政策、户籍制度等不合理的要素流动机制制约了生产要素跨区域的自由流动,导致经济集聚扩大了区域差距,加剧了数字红利在区域间的分配不平等。从人力资本方面来看,发达区域更易集聚高技能劳动力,发挥科技人才集聚效应优势,推动该地区全要素生产率增长;而欠发达地区受限于人力资本存量,难以推动自主创新且导致有限的资源无法合理配置,容易抑制全要素生产率增长(郭金花、郭淑芬,2020),从而增加区域经济协调发展的难度。基于此,本文提出:

H1:数字经济发展促进了全要素生产率的提升,但存在区域异质性。

(二) 数字经济对全要素生产率的影响路径数字经济具有渗透性、跨越性和颠覆性等多种益于全要素生产率提升的技术特征。进一步将全要素生产率分解为技术效率、技术进步,两者分别反映了全要素生产率的不同内涵,从不同程度承载了数字经济效用发挥的结果。

1. 数字经济与技术效率技术效率代表生产者在给定要素条件下的最大产出能力,通常反映对既有资源的使用和配置效率。数字经济外在表现的最直观反映就是注重要素的配置方式及效率(张永恒、王家庭,2020)。具体而言,一方面,数字经济在发挥生产资料使用效率最大化方面具有天然优势。依托互联网和人工智能等新技术的深度应用,数字经济实现了数据资源的高效利用与开放共享,摆脱了地理实体空间的束缚,促进对分布式要素的处理和整合,实现各经济个体供求信息的双向反馈,拓展资源利用空间,从而提高关键生产要素的使用效率(刘平峰、张旺,2020;郭吉涛、张边秀,2021)。另一方面,数字经济通过技术溢出构建组织间的信息系统实现数字信息高效互换,开启低成本协调方式。在上下游产业的互动环节,利用产业链对整个经济系统整合优化,减轻搜寻与交易中的“摩擦力”,降低了信息沟通成本,打破信息交流壁垒,从而进一步提升了效率(刘平峰、张旺,2020;李飞、乔晗,2019)。由此,本文提出:

H2:数字经济对技术效率具有提升作用。

2. 数字经济与技术进步技术进步意味着通过技术改进与人力资本积累等方式,以扩张生产前沿边界提升要素投入组合下的产出水平。数字经济不断触发互补式创新的链式反应,对技术进步产生长期的波及效应(付晓东,2020)。从技术方面来看,目前国内数字经济发展以市场驱动为主,应用创新较多,但技术创新相对匮乏(张辉、石琳,2019),尤其是核心技术缺失,关键技术设备、核心零部件受制于人等现状制约了国内高端技术产业升级,加之自主创新能力不足,对产业链的数字化革新仅停留在浅层阶段,导致难以产生技术突破、激发技术进步(任保平、豆渊博,2021;邓洲,2020);当前,我国企业受设备装备所限大多仍处于非标准化生产阶段,数字技术的发展主要从提高生产效率入手,难以满足企业和产业技术创新的数字化需求(王世渝,2021)。从人力资本方面来看,数字经济作为知识密集型产业,实现技术进步需要庞大的人才积累。但目前我国教育体制与经济发展有所脱节,庞大的人才总量不能满足数字经济对跨界融合型人才的需求,导致技术的突破式创新更难以实现(张辉、石琳,2019)。在资金投入方面,数字产业和服务业数字化的投资热潮是过去一段时间数字经济保持快速增长的重要驱动力量,但现阶段数字产业化与第一、二产业的融合力度不足,服务业作为一种低效的产业,同样的投入产出比相对较低(江小涓,2020;王世渝,2021)。因此,当前数字经济快速发展产生的资金虹吸效应可能会降低实体经济的研发投入。此外,我国政府致力于为数字经济发展提供全方位的政策支持,但现实中,数字经济的自然垄断倾向可能使有限的数据资源被数字巨头所掌控,一味的政策支持反而加固了数字巨头的垄断地位,损害其他创新主体的创新活力和发展动力,削弱对生产前沿面的扩张程度(邓洲,2020;许恒等,2020)。由此,本文提出:

H3:数字经济对技术进步具有抑制作用。

(三) 数字经济对产业结构合理化的影响机理在新时代背景下,产业的结构优化及合理布局是经济高质量发展的关键,成为建设现代化经济体系的迫切要求。但《中国现代化报告(2020)》显示,老技术和旧产业将失去原有的产业结构价值和地位,造成部分行业的效率损失。数字经济作为创新驱动发展的先导力量,依托数字技术和数据资源等关键要素打破信息交流壁垒,加速冲击传统产业结构,以数字化生产作为产业创新和产业变革的新方式在全球范围内重塑产业生态,对整体产业结构将产生深刻影响(杨路明、施礼,2021;肖旭、戚聿东,2019)。

随着数字技术从消费端向生产端的渗透及应用,国内产业进入黄金发展阶段。但实践中,当前数字经济对生产和消费领域的融合程度极不均衡,对消费领域的渗透力度更为强劲,而对生产领域的“创造效应”并未完全发挥(赵剑波、杨丹辉,2019;江小涓,2020)。从消费端来看,数字经济带动了线上消费、物流服务等下游产业的繁荣发展,其中相当一部分利润源于对传统产业及传统就业岗位的替代和挤出,使传统产业遭受了一定的冲击,阻碍了产业间的协同发展,进而使数字经济提升全要素生产率的效率有所损失(许恒等,2020;郭吉涛、梁爽,2020)。从生产端来看,当前数字经济在制造业生产过程中的价值创造能力仍然偏低,仅停留在典型、示范的部分制造环节(邓洲,2020),致使数字经济对产业结构合理布局的促进作用不明显。同时,目前国内产业基础薄弱,现有的组织结构、生产设备短期内难以承载数字经济的全方位产业化革新,不适宜的技术匹配容易引致“破坏式创新”(孔宪丽、米美玲,2015),造成产业结构合理化失衡,进而削弱对全要素生产率的提升力度。此外,目前国内数字经济监管不到位、制度有待完善,使得依托数字经济率先取得技术突破的产业部门加速集聚创新资源,推高了数据资源的流动壁垒,阻碍了产业链上下游关联企业的协同发展,增加有限资源的协调配置难度,从而阻碍了产业结构合理化升级,对提升全要素生产率带来不小的压力(赵剑波、杨丹辉,2019;卓乘风、邓峰,2018)。由此,本文提出:

H4:数字经济发展对产业结构合理化的抑制作用,致使产业结构合理化在数字经济发展提升全要素生产率的过程中存在遮掩效应。

(4) 创新环境的调节作用

数字经济促进全要素生产率增长依赖于创新环境的完善程度,其中,人才环境和金融规模作为反映创新环境的重要维度,将直接影响数字技术的应用和扩散(韩璐等,2021)。因此,本文将人才集聚和金融规模作为衡量创新环境的主要指标,分析其对数字经济促进全要素生产率的调节效应。

1. 人才集聚的调节作用智力资本是保障数字创新活动顺利开展的基础和先决条件,是推动各地区经济增长质量变化的重要战略资源(孙红军等,2019)。数字经济提升全要素生产率依托于智力密集型的高新技术产业,因此更依赖于拥有知识和技术的创新人才。一方面,人才集聚程度高的区域能够降低创新主体间的搜寻与沟通成本,增强了科技人才的交流与合作,加快其对知识的挖掘、传递、吸收和利用。在此环境下,数字经济发展可持续释放人才红利,加快数字技术创新成果向经济效益转换(郭金花、郭淑芬,2020),进而激发数字经济的创新活力, 实现全要素生产率提升。另一方面,人才集聚促进了区域人才竞争,各区域为保竞争优势将加快提升知识储备和竞争能力,从而为各区域的数字经济建设提供更坚实的人才智力支撑,加快区域内及区域间的数字研发活动中的创新效率及创新溢出,进一步提升集聚及辐射能力,加快全要素生产率增长(邓洲,2020;孙红军等,2019)。基于此,本文提出:

H5:随着人才集聚程度的提高,数字经济对全要素生产率的提升效果持续增强。

2. 金融规模的调节作用数字经济的创新活动具有投入规模大、投资风险高、经济效益滞后等特征,面临高调整成本和高融资成本的双重问题(唐松等,2020)。因此能否获得稳定、充足的金融资源将直接影响数字技术的突破及扩散。一方面,金融发展水平高的区域具有完善的金融信息披露制度及金融发展平台。在此环境下,有利于降低交易双方的信息不对称程度,拓宽数字技术创新的融资渠道,进而缓解数字技术创新的融资约束,激励其继续开展创新活动(王聪聪等,2018),加快全要素生产率的增长。另一方面,随着金融市场和数字经济融合的逐渐加深,数字金融构建起新的金融生态环境,使交易过程更加高效透明,有效纠正“阶段错配”和“属性错配”等问题,缓解了供应链中的金融风险,进而畅通了供应链、价值链和产业链的生产、流通和交换,优化创新活动的融资环境(赵剑波、杨丹辉,2019;唐松等,2020),进而促进全要素生产率增长。由此,本文提出:

H6:提高金融发展水平有利于增强数字经济对全要素生产率的提升作用。

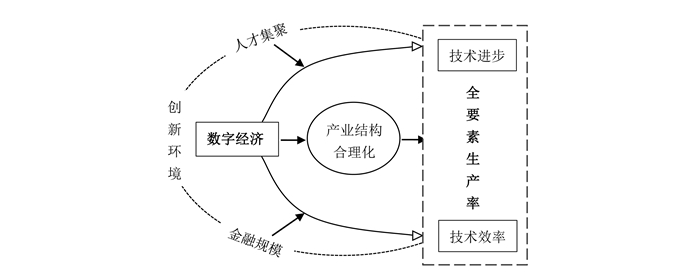

综上所述,数字经济对全要素生产率的作用机理如图 1所示。

|

图 1 数字经济对全要素生产率的作用机理 |

本文利用省份层面数据探讨数字经济对全要素生产率增长的直接影响及存在的区域异质性,考虑到全要素生产率增长变化是一个动态调整过程,故在模型中添加全要素生产率一期滞后值进行分析。其中,GMM方法主要有差分GMM估计和系统GMM两种。考虑到差分GMM估计存在弱工具变量的缺陷,系统GMM的优点是能够提高估计效率且克服模型中潜在的内生性问题。因此本文采用系统GMM估计方法对模型进行估计。对此,本文构建如下动态面板模型,以此克服内生性引致的偏误问题。

| $ TF{P_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}TF{P_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,TFPit表示i省份在t时期的全要素生产率;DEit为i省份在t时期的数字经济发展水平;Xit为i省份在t时期影响全要素生产率的控制变量;μi为省份固定效应;γt为年份固定效应;εit为误差项。

进一步地,依据Kumbhakar and Lovell(2000)研究成果将全要素生产率分解为技术进步(TECH)和技术效率(EFFCH),以此对数字经济影响全要素生产率的具体维度进行探讨,并构建模型如下:

| $ TEC{H_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}TEC{H_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _j}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

| $ EFFC{H_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}EFFC{H_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

为进一步检验数字经济发展是否会通过影响产业结构合理化间接影响全要素生产率,本文借鉴温忠麟、叶宝娟(2013)提出的中介效应模型,构造下式:

| $ RI{S_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}RI{S_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

| $ TF{P_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}TF{P_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _3}RI{S_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (5) |

为检验创新环境(人才集聚及金融发展)对数字经济与全要素生产率关系的调节作用,构建如下回归模型:

| $ TF{P_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}TF{P_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _3}TA{G_{it}} + {\alpha _4}D{E_{it}} \times TA{G_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (6) |

| $ TF{P_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}TF{P_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _3}FI{N_{it}} + {\alpha _4}D{E_{it}} \times FI{N_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (7) |

考虑到数字经济发展与全要素生产率之间可能存在因果内生关系,且影响全要素生产率的因素较多,目前所涉及的控制变量难以防止遗漏变量问题,因此,本文采用选取工具变量的方式缓解内生性问题,以此识别数字经济发展对全要素生产率影响的净效应。鉴于此,本文借鉴黄群慧等(2019)选取人均邮电业务和固定电话普及率作为数字经济发展的工具变量进行实证检验。实证中将给出AR(2)和Sargan值检验工具变量的有效性。

(三) 变量选取与数据说明 1. 被解释变量全要素生产率(TFP)及其分解指标是本文的被解释变量。本文采用DEAP2.1软件,运用DEA—Malmquist指数对全要素生产率进行测算,并根据Fare et al.(1994)提出的分解方法,构建出Malmquist指数分解,进而区分技术进步和技术效率。从全要素生产率的内部构成来看,全要素生产率的增长来源主要是技术进步和技术效率的综合作用,如式(8)。

| $ \begin{array}{l} {M_0}\left({{x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}} \right) = {\left({{M_0}^t \times {M_0}^{t + 1}} \right)^{1/2}} = TECH\left({{x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}} \right)\\ \;\; \times EFFCH\left({{x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}} \right) \end{array} $ | (8) |

| $ EFFCH\left({{x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}} \right) = PECH\left({{x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}} \right) \times SECH({x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}) $ | (9) |

| $ TFP = {M_0}\left({{x^{t + 1}}, {y^{t + 1}};{x^t}, {y^t}} \right) = TECH \times PECH \times SECH $ | (10) |

式(8)中,xt、yt代表t期的投入和产出;TECH、EFFCH分别为技术进步和技术效率。其中,根据Kumbhakar and Lovell(2000)研究,在规模报酬可变的条件下,技术效率还可分解为纯技术效率(PECH)和规模效率(SECH)。最终,本文构建式(10)对全要素生产率进行估计和分解。测算时所用的产出变量是采用以2000为基期的实际生产总值;使用中国各省份的社会就业人数作为劳动投入变量;资本投入采用“永续盘存法”进行估算,具体的估算公式为:

| $ {K_t} = {I_t}/{P_t} + \left({1 - \delta } \right){K_{t - 1}} $ | (11) |

其中Kt是t时期实际的资本存量,It是t时期的固定资本投资总额,Pt是固定资产投资价格指数。基年采用张军等(2004)所测算的2000年资本存量数据;经济折旧率在全国各省假定10%。

2. 核心解释变量本文的核心解释变量为数字经济发展水平(DE)。就当前相关研究文献来看,关于数字经济发展还未形成统一标准,学者大多采用多级指标进行综合构建。故本文借鉴张永恒等(2020)相关成果的基础上,从数字基础设施建设、数字化生产应用、数字化生活应用和数字化发展潜力四个方面选择基础指标进行熵权TOPSIS法测算,以熵权法生成指标权重,再利用TOPSIS法构建各省的数字经济发展水平指标体系。其中,考虑到数据的可获得性,最终选择包含12个具体指标的评价体系,具体指标体系见表 1。

| 表 1 数字经济发展水平评价体系 |

产业结构合理化(RIS):反映了产业间的资源有效利用能力和产业结构的协调效果。本文借鉴干春晖等(2011)的做法,以泰尔指数衡量产业结构合理化水平。

4. 调节变量(1) 人才集聚(TAG),采用各省受教育程度在大学以上的人口所占各省人口比例作为人才集聚的代理变量;(2)金融规模(FIN),选用各省银行的存贷款余额与各省GDP的比重来衡量金融发展规模。

5. 控制变量全要素生产率还受到其他一些因素的影响,选取以下控制变量:(1)政府干预程度(GOV),即地方财政支出与GDP比值;(2)对外依存度(OPEN),采用各省进出口总额与GDP的比值来表示;(3)基础设施水平(INFRAS),使用人均城市道路面积作为基础设施水平的衡量变量;(4)人力资本水平(HC),采用各省高校在校生人数所占各省人口比例刻画区域人力资本水平;(5)产业结构高级化(ISS),以“第三产业增加值/第二产业增加值”衡量。

(四) 数据来源与描述性统计本文选用2012-2018年全国30个省际的面板数据,由于西藏地区部分指标缺失,故从样本中去除。本文数据源于各省统计年鉴等公开统计资料。此外,本文对部分变量进行标准化处理,数据分析采用Stata16.0软件,所涉及的变量描述统计如表 2所示。

| 表 2 描述性统计 |

通过表 3可以发现,全要素生产率、技术进步、技术效率三个变量分别与数字经济表现出显著相关性,可知其各组变量中存在一定的内在联系。

| 表 3 相关性分析 |

本文运用系统GMM方法所构建的动态面板模型对相关假说进行检验。为保证GMM估计的一致性,需对模型残差序列进行自相关检验,并检验工具变量的有效性。通过AR(2)的检验结果看出,所有模型均不存在二阶序列相关并通过了自相关检验。过度识别检验(Sargan)结果p值均大于0.1,表明模型选取的工具变量均有效,满足“排他性和相关性”条件。具体估计结果见表 4。

| 表 4 数字经济对全要素生产率的回归结果 |

表 4的回归结果报告了数字经济对全要素生产率的影响。具体而言,表 4的第(1)列显示数字经济对全要素生产率的影响显著为正,表明数字经济发展对全要素生产率的提升是有益的,初步验证了假设H1。同时,在表 4的第(5)列、第(6)列中加入工具变量人均邮电业务(PPTS)及固定电话普及率(FTP)进行回归,相关变量系数的正负与显著性均未发生改变。

由表 4中的第(2)、(3)和(4)列中可看,区域层面上,数字经济发展对全要素生产率的作用效果存在差异,由此进一步验证了假设H1。具体来看,东部地区的数字经济发展对全要素生产率的作用显著为正,这意味着东部地区数字经济的发展对提升全要素生产率是有益的,因为东部地区具有资源、人力禀赋优势,可能为数字经济发展提供更大的创新空间及活力,同时东部科技扶持力度更大,使数字经济发展能够在东部地区产生1+1>2的效果(段博、邵传林,2020),进而加快全要素生产率的提升。而中部地区的数字经济发展对全要素生产率存在反向作用,这或许因为中部是重工业的核心地区,传统性产业居多,创新能力先天不足,加之对传统生产方式的数字化变革成本过高,增加研发成本将挤占传统产业的生产性投资,将进一步抑制当地的创新积极性,进而容易降低当地产业生产效率(林春、孙英杰,2020;张永恒、王家庭,2020)。同时西部地区不显著,表明西部数字经济发展还未能形成规模效应,不足以推动全要素生产率的提升。这可能因为西部的经济基础相对较低、缺乏资源禀赋优势,其产业发展主要依靠招商投资与要素驱动,对要素与投资的依赖程度过高,削弱了当地政策利好促进企业长远发展的实施效果,加之当地的创新能力及动力薄弱,使得西部数字经济发展对全要素生产率的提升效果未能显现(林春、孙英杰,2020)。

由表 5的第(2)列可知,数字经济对技术效率的回归系数为0.1490,并在5%水平上显著,说明数字经济对技术效率具有显著的正向促进作用,验证了假设H2。说明数字经济能够借助数字技术和云端调配统筹资源合理配置,有效降低要素错配水平,消除多重维度的信息错位(张辉等,2019);且通过数据资源与传统生产要素不断组合迭代,激发社会活力,缓解传统要素边际递减趋势引发的负面效应,从而提高要素的投入产出效率,缩小与最佳产出之间的距离,由此实现全社会技术效率的总体改善(林春等,2020)。

| 表 5 数字经济对全要素生产率分解指标的回归结果 |

由表 5的第(1)列可知,数字经济发展与技术进步的回归系数为-0.0373,并在10%水平上显著,说明数字经济发展对技术进步的提高是不利的,验证了前文理论分析的逻辑。导致该现象的原因可能有:其一,数字经济创新多处于商业模式和应用层面,而基础研究力量薄弱、核心领域的开源技术能力不足,尤其是数字经济发展以来的高端元器件大多依赖进口和授权使用,阻碍了技术研发与科技进步的进程(邓洲,2020)。其二,国内数据分析等智能化领域的人才缺口较大,复合型人才更为紧缺,且顶尖人才基本依靠外部输入,制约了数字经济对技术创新溢出效应实现。其三,国内相关政策监管缺位、市场机制不健全。这不仅导致资本的过分追捧诱发了创新主体的激励扭曲,引致产能过剩;而且趋利机制下的数据、人才等流动性资源被囤积在边际报酬高的产业,增大创新资源在产业间的协调难度,进而限制了基于数据资源深度挖掘的持续创新,降低了行业创新能力(周利敏、谷玉萍,2021;江小涓,2020)。进而验证了假设H3。

进一步地,DEA-Malmquist指数还可估算出纯技术效率变化指数及规模效率变化指数,由此可进一步探究数字经济发展影响技术效率的具体路径。本文利用模型(12)、(13)分析数字经济与技术效率的分解指标(纯技术效率和规模效率)之间的关系,结果见表 5的第(3)、(4)列。

| $ PEC{H_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}PEC{H_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _j}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (12) |

| $ SEC{H_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}SEC{H_{it - 1}} + {\alpha _2}D{E_{it}} + {\alpha _{\rm{j}}}{X_{it}} + {\mu _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (13) |

表 5结果显示,数字经济对纯技术效率有正向促进作用,但对规模效率影响不明显;因此,数字经济对技术效率的促进作用主要体现为纯技术效率的拉动作用。

综上可知,数字经济对我国全要素生产率的作用机理还未体现在技术水平的提升,因此数字经济的发展并不代表技术进步本身,且并不意味着我国可直接依靠数字经济发展占领国内创新制高点,而是要依照国内目前的技术基础,通过合理的数字技术优化和改进供需对接渠道等方式有效提升经济主体内部的资源利用效率最大化,进而通过实现技术效率增长贡献于全要素生产率。

如表 6的第(2)列所示,数字经济对产业结构合理化的回归结果在1%的水平下显著为负,因此初步判断产业结构合理化所起的间接作用一定程度上掩盖了数字经济对全要素生产率的真实提升效果;由第(3)列可看,在控制了产业结构合理化影响的间接效应后,数字经济对全要素生产率的回归系数仍在1%的水平下显著为正,进一步证明产业结构合理化遮掩效应的存在,验证了前文假设H4。这一结果同样符合预期,即如前文所述,其一,目前数字经济与商业领域的融合较为成熟,数字技术大多投入到消费领域,对缓解过剩产能、刺激消费升级等起到一定的积极作用(江小涓,2020)。然而,这也在一定程度上破坏了传统产业的生态格局,易将尚未完成转型升级的传统产业挤出市场,致使产业整体发展受阻(许恒等,2020)。其二,虽然数字经济在各产业部门的渗透力度不断加深,但现有的数字技术仍无法有效解决生产环节的现实困难,尤其是工业智能化、数字化农业等数字技术应用仅停留在浅层阶段,降低了数字经济对产业整体的协调能力(邓洲,2020)。同时,行业间技术特征差异过大、数字化转型能力不一掣肘着产业转型升级,若不顾自身发展条件和资源基础,盲目追求数字化转型,容易破坏产业结构,导致技术引入与产业要素结构相失衡,使数字经济提升全要素生产率的效率有所损失。其三,当前国内数字经济发展规划缺乏完备性。在政策导向性及资本逐利性的作用下,更多社会资本和技术投入迅速流入数字经济边际报酬较高的领域,引发极化效应。这不仅压缩了其他新兴产业的创新资源,且不利于产业间的分工合作和协同创新,最终造成产业结构布局失调(卓乘风、邓峰,2020),削弱了数字经济对全要素生产率的促进作用。

| 表 6 数字经济对全要素生产率的影响机制检验结果 |

| 表 7 数字经济对全要素生产率及分解指标的稳健性检验 |

为验证创新环境的调节作用,分别引入数字经济与人才集聚、金融发展的交互项。由表 6中第(4)列可知,数字经济与人才集聚交互项的系数显著为正,因此本文H5得到支持。这说明在人才集聚程度高的地区,数字经济发展对全要素生产率的促进作用更为明显。从第(5)列可看,数字经济与金融发展规模的交互项系数显著为正,这一结果表明,金融规模强化了数字经济对全要素生产率的提升力度,进而验证了假设H6。

六、稳健性检验为确保结论的可靠性,本文采用更换核心解释变量指标进一步检验模型的稳健性,使用广义GMM方法再次进行。由于数字经济发展离不开数字技术,随着数字技术由2G加速发展到目前的5G,用户规模不断扩大,进而导致电信业务总量持续猛增,因此本文采用各地电信业务总量占GDP的比重替换原变量指标重新估计。从估计结果看,数字经济对全要素生产率、技术效率的影响效应为正,而对技术进步的影响呈现负的显著性。此外数字经济对全要素生产率的影响机制的回归结果与前文结论仍保持一致,这表明本文回归模型的估计结果是稳健的,同时印证本文假说。

| 表 8 数字经济对全要素生产率影响机制的稳健性检验 |

本文选取2012-2018年中国30个省份的面板数据,探究数字经济对全要素生产率的影响机理。结果表明:数字经济的发展显著提升了中国全要素生产率水平,但区域层面上,东部地区的数字经济发展明显领先于中西部地区,引领着中国全要素生产率加快增长。从全要素生产率的分解指标来看,现阶段数字经济显著推动了技术效率的提升,但对技术进步产生了阻碍作用。因此,当前数字经济对我国全要素生产率的提升主要是通过技术效率的提高实现,但现阶段数字经济急剧快速发展带来的人才和资金虹吸效应对技术进步的负向作用不容忽视。考虑到数字经济对全要素生产率的影响机理依赖产业结构的协调发展,而数字经济发展对产业结构合理化的抑制作用,使其在数字经济发展提升全要素生产率的过程中存在遮掩效应。进一步的机制检验表明在创新环境的支持下,人才集聚及金融规模强化了数字经济对全要素生产率的提升力度。基于以上研究发现,本文提出如下对策建议:

第一,根据各地区的实际发展状况,采取差异化的数字经济发展战略。对具有人力、资本禀赋优势的东部地区,继续发挥其资源优势、保持创新活力,不断将数字经济创新成果转化成生产力并向中、西部地区输送;对于中部地区,应结合其先进制造业核心区域的优势,积极推进产业的数字化转型新模式、新业态。同时,积极引进税收补贴、优惠税率等政策引导数字经济的投入创新和吸引要素流入,为数字经济的发展提供良好的软基础保障。此外,考虑对该地区数字经济发展施加适当的规制强度,充分利用数字技术实现各种生产要素高效流动,提高资本配置效率,改善要素错配及资本配置过剩状况,拉伸数字经济对全要素生产率的提升空间。西部地区应继续发挥其制度优势,加大数字经济基础设施建设,加强对东中部地区创新成果转移的承接能力。

第二,引导数字经济合理发展,加快数字产业化和产业数字化的融合力度,实现数字经济对核心技术的突破。现阶段,我国数字经济获得了快速发展,数字产业化规模不断扩大、数字治理化水平不断提高、服务业数字化转型已初见成效,为下一步的数字产业化和产业数字化深度融合奠定了基础。从数字经济与技术效率和技术进步的关系来看,当前,数字经济发展对纯技术效率的提高比较明显,但由于数字经济的发展更多地依赖以应用创新为主的市场驱动,技术创新不足带来的核心技术缺失和高技能人才紧缺成为数字经济抑制技术进步的重要原因。因此,今后一方面,在大力发展数字经济提高技术效率的同时,也要稳固基础研究力量,加大核心技术领域的研发强度及资金投入力度,为数字经济发展实现技术突破奠定基础;另一方面,应提升软件工程等关键核心领域的领先地位,通过掌握全球信息产业的最新趋势和技术前沿,有效推进技术转移和自主研发,实现数字经济领域的关键技术创新突破。此外,应瞄准数字经济等新发展方向,致力于培育实践和应用能力的复合型人才,以专业化、定制化的教育体系来满足新经济发展对数字化人才的质量及数量要求。同时,应突破数字经济体制障碍,全面提升监管效能。明确各方的监管职责及分工,搭建多元共治的监督治理体系,攻破数字领域的监管盲区,防止数字巨头恶意设置行业门槛。由此,激发我国数字经济发展对技术进步能力的提升效果,拓宽数字经济对全要素生产率的提升渠道。

第三,加强政策制度创新,重构数字经济发展的生态系统。机制分析发现,数字经济发展并未提升产业结构合理化水平,由此削弱了数字经济对全要素生产率的提升效果。因此,政府应通过制定科学合理的政策制度体系,推动数字经济竞争范式从现有的产业和企业间的竞争转为生态体系构建和生态系统的竞争。首先,从产业结构层面解决数字经济和传统经济的发展矛盾。政府应根据产业要素禀赋及发展优势,选择适宜的数字技术投入力度,提升数据资源、数字技术与传统产业的适配程度,消除传统经济的发展危机。其次,应大力推广数字经济的应用范围,深度挖掘工业智能化、数字化农业等融合发展模式,倒逼数字技术的研发和融合强度,进一步强化产业间互动协作,实现产业间的存量动态转换。再次,应积极引导数字经济价值遵循及基本原则的形成,划出具体边界以严格监管;审慎控制数据要素流入规模,防治恶意垄断现象,降低产业结构不合理的波动。最后,将人才集聚和金融规模作为强化数字经济对全要素生产率的重要抓手,增强数字经济人才培育力度,并着力推进金融体系的市场化改革,为推动数字经济发展的持续性提供便捷的融资环境。此外,政府还应加强公共数据公开力度、强化标准化生产及数字技术标准化供给、提高数据价值化管理能力,为数字产业化和产业数字化的深度融合创造良好的环境和氛围。

| [] |

蔡跃洲、张钧南, 2015, “信息通信技术对中国经济增长的替代效应与渗透效应”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 100-114 页。 |

| [] |

邓洲, 2020, “基于产业分工角度的我国数字经济发展优劣势分析”, 《经济纵横》, 第 4 期, 第 67-76 页。 |

| [] |

段博、邵传林, 2020, “数字经济加剧了地区差距吗?——来自中国284个地级市的经验证据”, 《世界地理研究》, 第 4 期, 第 728-737 页。 |

| [] |

付晓东, 2020, “数字经济: 中国经济发展的新动能”, 《人民论坛》, 第 21 期, 第 20-23 页。 |

| [] |

干春晖、郑若谷、余典范, 2011, “中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-16+31 页。 |

| [] |

郭吉涛、梁爽, 2020, “共享经济如何作用于新旧动能转换: 驱动机制和影响机理”, 《深圳大学学报(人文社会科学版)》, 第 6 期, 第 72-82 页。 |

| [] |

郭吉涛、张边秀, 2021, “'一带一路'倡议如何作用于中国OFDI企业技术效率: 机制讨论与经验证据”, 《产业经济研究》, 第 1 期, 第 86-99 页。 |

| [] |

郭金花、郭淑芬, 2020, “创新人才集聚、空间外溢效应与全要素生产率增长——兼论有效市场与有为政府的门槛效应”, 《软科学》, 第 9 期, 第 43-49 页。 |

| [] |

韩璐、陈松、梁玲玲, 2021, “数字经济、创新环境与城市创新能力”, 《科研管理》, 第 4 期, 第 35-45 页。 |

| [] |

胡鞍钢、周绍杰, 2002, “中国如何应对日益扩大的'数字鸿沟'”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 5-12 页。 |

| [] |

黄群慧、余泳泽、张松林, 2019, “互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 5-23 页。 |

| [] |

江小涓, 2020, “数字经济提高了服务业效率”, 《北京日报》, 第 1 期 |

| [] |

金春枝、李伦, 2016, “我国互联网数字鸿沟空间分异格局研究”, 《经济地理》, 第 8 期, 第 106-112 页。 |

| [] |

荆文君、孙宝文, 2019, “数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架”, 《经济学家》, 第 2 期, 第 66-73 页。 |

| [] |

孔宪丽、米美玲、高铁梅, 2015, “技术进步适宜性与创新驱动工业结构调整——基于技术进步偏向性视角的实证研究”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 62-77 页。 |

| [] |

李飞、乔晗, 2019, “数字技术驱动的工业品服务商业模式演进研究——以金风科技为例”, 《管理评论》, 第 8 期, 第 295-304 页。 |

| [] |

林春、孙英杰, 2020, “创新驱动与经济高质量发展的实证检验”, 《统计与决策》, 第 4 期, 第 96-99 页。 |

| [] |

刘平峰、张旺, 2020, “数字技术如何赋能制造业全要素生产率?”, 《科学学研究》, 第 11 期, 第 1-18 页。 |

| [] |

任保平、豆渊博, 2021, “'十四五'时期构建新发展格局推动经济高质量发展的路径与政策”, 《人文杂志》, 第 1 期, 第 1-8 页。 |

| [] |

施炳展, 2016, “互联网与国际贸易——基于双边双向网址链接数据的经验分析”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 172-187 页。 |

| [] |

孙红军、张路娜、王胜光, 2019, “科技人才集聚、空间溢出与区域技术创新——基于空间杜宾模型的偏微分方法”, 《科学学与科学技术管理》, 第 12 期, 第 58-69 页。 |

| [] |

唐松、伍旭川、祝佳, 2020, “数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 52-66+9 页。 |

| [] |

王聪聪、党超、徐峰、钟立新、杜炜, 2018, “互联网金融背景下的金融创新和财富管理研究”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 168-170 页。 |

| [] |

王娟, 2016, “'互联网+'与劳动生产率: 基于中国制造业的实证研究”, 《财经科学》, 第 11 期, 第 91-98 页。 |

| [] |

王世渝, 2021, “打通产业数字化壁垒”, 《经济》, 第 8 期, 第 124-125 页。 |

| [] |

肖旭、戚聿东, 2019, “产业数字化转型的价值维度与理论逻辑”, 《改革》, 第 8 期, 第 61-70 页。 |

| [] |

谢莉娟、陈锦然、王诗桪, 2020, “ICT投资、互联网普及和全要素生产率”, 《统计研究》, 第 9 期, 第 56-67 页。 |

| [] |

许恒、张一林、曹雨佳, 2020, “数字经济、技术溢出与动态竞合政策”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 63-84 页。 |

| [] |

许宪春、张美慧, 2020, “中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 23-41 页。 |

| [] |

杨路明、施礼, 2021, “'一带一路'数字经济产业聚集发展研究”, 《中国流通经济》, 第 3 期, 第 54-67 页。 |

| [] |

叶宝娟、温忠麟, 2013, “有中介的调节模型检验方法: 甄别和整合”, 《心理学报》, 第 9 期, 第 1050-1060 页。 |

| [] |

张辉、石琳, 2019, “数字经济: 新时代的新动力”, 《北京交通大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 10-22 页。 |

| [] |

张军、吴桂英、张吉鹏, 2004, “中国省际物质资本存量估算: 1952-2000”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 35-44 页。 |

| [] |

张龙鹏、邓昕, 2021, “基础研究发展与企业技术创新——基于国家重点实验室建设的视角”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 73-88 页。 |

| [] |

周利敏、谷玉萍, 2021, “人工智能时代的社会风险治理创新”, 《河海大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 38-45 页。 |

| [] |

张永恒、王家庭, 2020, “数字经济发展是否降低了中国要素错配水平?”, 《统计与信息论坛》, 第 9 期, 第 62-71 页。 |

| [] |

赵剑波、杨丹辉, 2019, “加速推动数字经济创新与规范发展”, 《北京工业大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 71-79 页。 |

| [] |

卓乘风、邓峰, 2018, “创新要素区际流动与产业结构升级”, 《经济问题探索》, 第 5 期, 第 70-79 页。 |

| [] |

Acemoglu D, Restrepo P., 2018, "Artificial Intelligence Automation and Work". National Bureau of Economic Research, 24, 197–236.

|

| [] |

Brynjolfsson E, Hitt L. M., Yang S., 1998, "Intangible Assets: How the Interaction of Computers and Organizational Structure Affects Stock Market Valuations". International Conference on Information Systems, 8–29.

|

| [] |

Jorgenson Dale W, Ho Mun S, Stiroh Kevin J, 2008, "A Retrospective Look at the U.S. Productivity Growth Resurgence". Journal of Economic Perspectives, 22(1), 3–24.

DOI:10.1257/jep.22.1.3 |

| [] |

Mankiw N G, Romer D, Weil D N, 1992, "A Contribution to the Empirics of Economic Growth". The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.

DOI:10.2307/2118477 |

| [] |

Nelson D. Young, 1996, "An Analysis of the Causes of Genetic Isolation in two Pacific Coast Iris Hybrid Zones". Canadian Journal of Botany, 74(12), 2006–2013.

DOI:10.1139/b96-241 |

| [] |

Nelson R, Phelps E, 1966, "Investment in Humans Technological Diffusion, and Economic Growth". American Economic Review, 56(2), 69–75.

|

| [] |

Clifton Nick, Füzi Anita, Loudon Gareth, 2019, "Coworking in the Digital Economy: Context Motivations, and Outcomes". Futures.

|

| [] |

Fare Rolf, Grosskopf Shawna, Knox Lov-ell C A, 1994, "The Measurement of Efficiency of Production". Nu-cleic Acids Research, 22(9), 1778–1779.

DOI:10.1093/nar/22.9.1778 |

| [] |

Kumbhakar S, Lovell C., 2000, Stochastic Frontier Analysis, NewYork: Cambridge University Press.

|