2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布中国将"采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和"。随后,2020年12月,国务院办公厅发布《新时代的中国能源发展》白皮书,要求"中国把推进能源绿色发展作为促进生态文明建设的重要举措,坚决打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战",制定好2030年前碳排放达峰行动方案,进而加快实现"十四五"规划中推动绿色低碳发展的既定目标。碳中和、碳达峰、ESG投资理念更是成为今年两会的热点议题,标志着我国在空气污染治理、经济绿色转型、能源产业结构重塑方面的决心。为限制污染排放水平,政府会推行污染规制,这可能会提高企业成本,进而损害产业科技创新水平。另一方面,对于相关产业而言,随着更为严厉的环境规制、环境政策的出台,为降低环境政策带来的生产成本的增加,企业不得不另寻他法,加快科技创新与产业升级的步伐,这样空气污染反而"激励"了科技创新。

事实上,并不能简单地断定空气污染程度与科技创新的关系。空气污染对不同产业的科技创新会同时产生"抑制效应"和"激励效应"。"抑制效应"即空气污染会使得科技创新的人才更倾向于离开空气污染严重地区,同时政府为降低空气污染而推行的环境规制会显著提高企业的生产成本,降低科技创新的人力和资本投入,进而抑制产业的科技创新。"激励效应"指的是,空气污染水平的提高会影响企业研发投资决策,进而促进企业更多地进行科技创新投入;同时,政府的环境规制可以直接促进环境友好的技术创新,倒逼生产者加快科技创新与产品升级步伐。本文研究的问题是,近年我国空气污染对产业创新水平的影响是哪一种效应占据主导地位,在具体哪种条件下"激励效应"会超过"抑制效应",在不同地区不同产业的具体影响效果又是如何。

中国的空气污染情况较为严重,空气污染让中国付出了巨大的代价(Pope et al., 2002;Baccarelli et al., 2014;Rohde et al., 2015;Rich et al., 2015)。而在空气污染的来源上,工业污染占的比例很高。因此,国家出台了关于若干针对性政策,以控制不同产业的污染排放。环境规制力度的加强显著提高了企业的生产成本,部分研究认为环境规制降低了企业的生产效率,抑制了企业的科技创新水平(Dension,1981;Gollop and Robert, 1983;Gray,1987)。部分研究认为环境规制可以倒逼生产者加快科技创新与产品升级步伐,对科技创新产生激励效应,最终实现环境改善和技术进步的双赢结局。十八大后,中国提出了"大力推进生态文明建设"的战略决策,计划加大了对于环境的规制力度。这样的规制是否会对产业的科技创新水平造成影响,是正面影响还是负面影响,不同的产业不同的地区不同的环境规制力度的情况下又是如何。本文研究的主要动机是,在我国将进行具体政策制定的时候,建立空气污染对产业科技创新水平较为完善的理论模型并进行实证研究,分析空气污染对产业科技创新水平的具体影响,进而为决策者提供理论支撑和政策建议。

研究空气污染对科技创新水平影响的难点在于:一、面对空气污染浓度的提高,不同产业的科技创新水平受到的"抑制效应"和"激励效应"存在较大差距,如何将发明专利授权与各个产业建立联系,进而准确地分析不同产业面对空气污染增长情况下的科技创新水平变化。二、我国的空气污染监测和防治体系建立得较晚,如何选取有效的空气污染数据以建立与同期的发明专利授权的联系,进而得出准确有效的结论。三、空气污染会通过多种途径影响产业科技创新水平,需要考虑"抑制效应"和"激励效应"以及各类环境规制,建立完整且合理的理论模型。

本文通过以下方式解决了上述难点,丰富了该领域现有研究。第一,本文结合了中国国家知识产权局、中国研究数据服务平台和工业企业数据库三个数据库,收集和总结了专利分类编号和国民经济产业的映射表。将发明专利一一对应到现行的国民经济产业标准,进而可以较为准确地分析不同产业科技创新水平受到空气污染的作用大小。同时,本文使用了专利申请时的说明书信息大数据。通过详细的说明书数据,统计出每一个专利的权利要求数、审查员前引和审查员后引等条件,专利信息丰富,为评估我国各行业的科技创新水平提供了依据,解决了目前存在的第一个难点。第二,本文使用卫星遥感影像计算历年的PM2.5浓度,保证了空气污染变量统计数据的连续性和统计方式的一致性,解决了第二个难点。第三,本文建立了完整且合理的空气污染影响科技创新水平的模型。考虑了从人力物力投入到环境规制,再到环境规制的执行,以及后续的政府科技资金支持和专利交易市场的发达程度,解决了第三个难点。

本文的创新之处在于:第一,本文收集总结了专利分类编号和国民经济产业的映射表,将发明专利一一对应到不同省级行政单位和产业,从产业发明专利角度分析了空气污染对科技创新的影响。第二,本文使用了专利申请时使用的说明书信息数据。通过详细的说明书信息数据,可以观察到每一个专利的权利要求数、审查员前后引和专利数据年限等信息,使得专利质量分析具有坚实且有效的数据支持。第三、本文分析了环境规制的执法力度,同时从环境规制的数量和质量进行分析,同时也分析政府科研资金的投入和技术交易市场发达程度对空气污染促进产业科技创新水平的影响并提出了政策建议,丰富了现有研究。

本文的结构如下:第一部分为引言部分;第二部分为文献综述部分,回顾了空气污染对科技创新水平带来"抑制效应"和"激励效应"的相关文献;第三部分是模型设计,包括了固定效应模型和动态面板模型;第四部分是数据来源与描述;第五部分是实证结果;第六部分是异质性分析,讨论了不同地区、不同产业和不同环境规制执行力度的影响,同时细分了34个不同行业进行讨论;第七部分是稳健性分析,包括使用中国研究数据服务平台和工业企业数据两个扩展数据库、环境规制增量与存量、环境规制执法力度、改变科技创新变量和改变固定效应分进行分析;第八部分是作用机制分析与政策建议;第九部分是本文小结。

二、文献综述空气污染会对科技创新水平产生"抑制效应"和"激励效应"。"抑制效应"主要通过损害科研人力投入的数量和质量方面影响科技创新水平,同时为了缓解空气污染的程度,地方政府会推出相应的环境规制,环境规制通过提高成本和挤出中小企业两个方式降低科技创新效率。"激励效应"主要通过污染状态下,政府对于创新的支持和环境规制带来的间接效应,即环境规制能刺激创新生产以达到降低可变成本,刺激科技创新的提高。

(一) 对科技创新水平产生抑制效应空气污染从科研人力投入的数量和质量两方面影响科技创新水平。在科研人力投入数量方面,部分研究认为空气污染是民众迁移的重要决定因素之一,大量的人口流出会使得该地区科研人力投入数量出现下降,科研人力投入数量的下降会致使科研创新效率的降低。环境模范城市会因为良好的空气质量吸引大量移民,但是空气质量较差的城市则会出现更多的人口流出现象(李佳,2014;席鹏辉,2015)。在1996年至2010年间,中国发生的空气污染的独立变化减少了50%的浮动迁移流入量,并会通过净移出减少一个县城约5%的人口。(Cole et al., 2010;Chen et al., 2017)。1985年至1990年间,学者分析了美国的空气污染与人口迁移数据,发现空气污染更为严重的县,人口迁入率会显著降低(Hunter,1998)。人口的迁移可以直接影响地方的科研人力投入数量,较低的科研人力投入数量会降低科技创新的产出,进而损害科技创新水平。与此同时,不同经济社会群体因为空气污染产生的迁移存在着职业和受教育程度的差异,高技能的科研人员能承担更多的转移成本,因此受教育程度较高的"污染移民"的比例较一般民众更多,科研人员的数量会受到空气污染的直接影响,进而损害空气污染地区整体的科技创新水平。

空气污染也会降低科研人力投入的质量,质量方面的影响主要分为两种:一种是通过提高旷工率,另一种是通过对科研人员生理或心理造成损害,进而降低科研人力投入的质量。第一种方式,旷工率与科研人力投入质量。目前有丰富的关于空气污染与旷工缺勤率的研究,部分学者通过调查墨西哥炼油厂周围居民的工作情况,发现SO2浓度每上升1%,会降低周围居民0.43%至0.67%的工作时长。炼油厂关闭后,SO2浓度平均下降19.7%,促使周围居民的工作时长增加3.5%(Hanna et al., 2015)。部分研究调查了成年劳动力的旷工率和青少年的学习缺勤率。发现成年劳动力在空气污染的环境下,需要花更多的时间照顾受到感染的老人和小孩,因此导致成年劳动力选择更多的家庭时间,旷工率增加,工作时间减少。同时,青少年在空气污染的环境下,学习缺勤率会比空气质量较好的时候高出0.9%(Fernando et al., 2017;Qin et al., 2017;Deryugina et al., 2016;Schlenker and Walker, 2016)。第二种方式,生理或心理健康与科研人力投入质量。有丰富的文献论证了空气污染会对当地居民造成生理机能、认知能力和心理健康损害,进而损害科研人力投入质量。空气污染严重损害呼吸系统和心血管系统,显著增加人群入院率和发病率。PM2.5日均浓度每增加10微克/立方米,急诊量会增长0.5%到1%(董凤鸣,2013)。部分空气污染物可以直接进入人体,危害人体的组织和器官,同时部分空气污染物可以作为病毒的载体,增加人体患病的可能,严重损害个体的健康状况,进而直接影响个体劳动力供给和工作能力。因此,空气污染对人体生理的损害可以直接导致科研人力投入质量的下降。同时,空气污染使得中枢神经系统的结构与体积发生变化,影响到认知功能并对心理健康造成负面影响,进而损害到科研人力投入的质量。研究发现,长期暴露在空气污染环境中的人群,其定向能力、即时记忆、注意力、计算和语言能力等方面较常人更低。空气污染会直接损害人的执行功能、语言和运动能力(Power et al., 2011;Colicino et al., 2014)。已有文献中也有针对科研人员发明创造水平与空气污染浓度的研究,研究发现空气污染浓度的上升会显著降低科研人员发明创造的效率(Kapoor and Lim, 2007)。

此外,在空气污染严重的地区,地方政府会推出环境规制政策。环境规制主要从两个方面降低科技创新:一、企业为满足环境规制的要求,需要提高生产成本,继而减少企业创新投入,带来低效率;二、因为环境规制,小企业无法进入生产,进而造成更高的市场集中度,带来垄断,继而降低创新效率。第一是成本方面,在环境规制下,生产者会承担必要的社会责任与成本支出。抽取有限的内部资金进行污染治理和污染后果缓解,挤出R&D资金进而降低科研效率,致使科技创新水平下降。以美国为例,自1969年《国家环境政策法》颁布以来,美国控制环境污染和资源破坏的行政规章大量增加,陆续颁布的《清洁空气法》、《清洁水法》、《有毒物质控制法》等法律。美国的环境规制可以解释1972年至1975年期间美国整体16%的生产率下降(Dension,1981)。环境规制过程中,电力企业使用价格更加昂贵的低硫煤进行生产,全要素生产率在1973年至1979年期间因为总成本的上升,每年平均下降0.59%(Gollop and Robert, 1983)。1958年至1980年期间,环境规制使得美国450个制造业的生产率年均降低0.57%(Gray,1987)。不同行业呈现出差异性的影响,1960年至1980年期间,美国化工、钢铁、有色金属、非金属矿物制品以及造纸等产业有10%至30%的生产率下降可以由环境管制解释,同时环境规制在不同的行业间有显著的差异,部分行业呈显著正的影响、部分行业呈显著负的影响、部分行业没有显著变化(Barbera and Mconnell, 1990)。因此分析不同行业在污染规制条件下受到不同的影响,具有重要的现实意义和政策指导价值。第二是市场方面,严格的环境规制带来的运行和投资成本,提高地区成长中企业进入市场的门槛,使得市场集中度提高产生垄断,并损害市场效率。垄断企业策略性地使用环境规制工具阻碍其他企业的进入,缺乏持续进行科技创新投入的动力,进而使得科技创新水平下降(Heyes,2009;Lanoie and Tanguay, 1998)。

(二) 对科技创新水平产生激励效应空气污染从两个方面对科技创新水平产生激励效应。一方面是政府的财政激励,另一方面是环境规制带来间接效应,刺激企业进行创新生产。

环境规制的间接效应方面。波特教授于1991年提出了著名的波特假说(Porter Hypothesis),从一个全新的角度阐述了由空气污染带来的环境规制与科技创新之间的关系。波特教授认为环境规制可以对科技创新产生激励效应,最终实现环境改善和技术进步的双赢结局。波特假说认为适当的环境规制不仅会显著改善地区的环境,而且也能对企业产生积极影响,合理的环境规制可以促使企业改善生产工艺,减少资源投入,提高生产效率,进而产业激励效应,刺激企业进行科技创新。其内在逻辑是:环境规制的间接效应可以提高科技创新水平,从长期看来环境规制能刺激创新生产以达到降低可变成本的目的。波特教授通过一些国家的产业案例进行分析,发现企业的竞争优势并不单是来自投入资源要素或规模性生产,还来自其持续稳定的创新能力和效率改进。在环境规制的约束下,企业被迫改变原有低效率生产方式,进行更多的创造和研究(Berman and Bui, 2001;Brunnerrmeier and Cohen, 2003;Hamamoto,2006)。环境规制对科技创新产生激励效应的具体体现为两个方面:一、影响企业研发投资决策,进而促进企业更多地进行科技创新投入;二、环境规制可以直接促进环境友好的技术创新。一方面,环境规制可以影响企业研发投资决策。研究发现,由于进行科技创新的结果具有不确定性,企业管理者不会选择使预期收益更小的生产决策,即相比于维持原有生产方式,企业管理者不会愿意更多地投入到科技创新当中。但是环境管制出现以后,维持原有生产方式的成本上升,进行科技创新的成本相对下降,企业管理者会投入更多的资源进行科技创新(Millima and Prinee, 1989;Palmer et al., 1997)。学者通过美国制造业1975年至1991年期间的科技创新投入和污染治理成本数据,发现在控制行业特征变量以后,科技创新投入与污染治理成本之间存在正相关关系,即污染治理的成本越高,企业管理者会更倾向于投入到科技创新中(Jaffe and Palmer, 1997)。基于OECD国家的研究也发现了环境规制对科技创新显著的激励效应。部分学者发现美国、日本和德国,在二十世纪七八十年代,污染排放费用支出的上升会显著提高科技创新的投入水平,同时其他国家的环境规制带来的成本上升也会促进本国的技术创新活动(Lanjouw and Mody, 1996;Arimura et al., 2007;Jphnston et al., 2010)。另一方面,可以直接促进环境友好的技术创新。环境规制显著提高了美国和德国再生能源领域的专利产出(Greenstone et al,.2012)。同时基于欧洲化学工业的研究发现,提高环境规制政策的严格水平及公众参与的程度有利于激发环境友好的技术创新。学者分析研究了OECD国家环境规制与环境友好专利的产出的数据,发现环境规制严格程度的增大会激励环境研发活动,促进环境友好专利技术的开发(Frondel et al., 2007)。大量文献研究了环境规制与环境友好专利的相关性,发现环境规制政策会显著提高环境友好专利产出水平(Hasici et al., 2009;Lee et al., 2011;Lanoie et al., 2011;Kneller and Manderson, 2012)。部分国内学者结合运用工业企业面板数据进行实证研究,发现环境规制对以专利数量衡量的技术创新产生了显著的正影响(李强,2009;王动,2011;沈能,2012)。

三、模型设计本文使用了三个发明专利授权数据库,分别来自于中国国家知识产权局、中国研究数据服务平台和工业企业数据库。这三个数据库都存在不同的缺点,所以本文综合使用它们。本文选择了国家知识产权局数据库作为主要研究数据库,另外两个数据库作为扩展数据库,在稳健性分析中使用。国家知识产权局数据库的优点是,它包含全部的发明专利授权数据,有最为详尽的专利申请说明书信息。它的缺点是所有专利都只能定位到省级行政单位层面,而空气污染水平在同一个省级行政单位可能存在一定差异,这会导致估计出现误差,是本文主要研究数据和基本模型存在的缺陷。

本文在稳健性分析部分引入使用中国研究数据服务平台的定位到地级行政单位但缺乏专利质量信息的数据库和工业企业数据库的定位到地级行政单位的规模以上企业发明专利授权数据综合进行分析研究,以增强本文结论的可靠性。本文在数据来源部分会详细解释三个数据库的具体情况。

本文首先构建了空气污染与产业科技创新水平的OLS模型,探究两者之间的关系。考虑到科技创新的人力投入和资本投入会直接影响到科技创新水平,本文在模型中控制这两个变量。同时,结合已有文献,环境规制会增加企业的生产成本,改变企业的创新动力,所以本文在模型中控制环境规制变量。由于不同省份具备特异性,本文引入省级行政单位层面的个体固定效应,用以控制不随时间变化但随省级行政单位变化的不可观测因素的影响。

使用固定效应模型可以控制随省级行政单位变化的不可观测因素,但是随时间变化的不可观测因素无法控制。仅使用固定效应模型无法有效地估计空气污染对科技创新带来的影响。所以本文接下来使用第二个策略——动态面板模型,引入质量加权人均发明专利授权量的一期滞后项,以表征科技创新水平变化的前后期关联,继而使用差分GMM和水平GMM进行回归分析,增强本文结论的可靠性。

(一) 基本模型通过计量模型估计空气污染对产业科技创新水平的影响,本文使用"固定效应"模型,针对不同产业进行分析,其基本模型设定形式如下:

| $ Paten{t_{i, j, t}} = {\beta _0} + {\beta _1} \cdot Pollutio{n_{i, t}} + \sigma '{X_{i, j, t}} + {u_i} + {\varepsilon _{i, j, t}} $ | (1) |

其中,下标i所属的省级行政单位,下标j代表所属的具体产业,本文共有34个细分行业,t代表年份;Patenti, j, t代表科技创新水平,即在t年,省份i,产业j的质量加权人均发明专利授权量;Pollutioni, t代表空气污染程度,即在t年,省份i的PM2.5污染浓度;Xi, j, t表示一组解释变量,包括了影响地区创新水平的核心变量Innovationi, t,由衡量地区人力资本水平的平均受教育年限,衡量地区经济发展水平的人均GDP和衡量地区人口的常住人口数量;包括代表了t年,省份i的科技创新人力投入的Pop'i, t,即R & D人员全时量;包括了t时刻,省份i的科技创新资本投入Capital'i, t,即R & D经费支出;包括了t年,省份i的环境规制Regulation'i, t,由当年颁布的环境法律数和环境行政规章数组成。ui为个体固定变量,用以控制不随时间变化但随省级行政单位变化的不可观测因素的影响。εi, j, t代表特异性误差。

(二) 动态面板模型本节在基本模型上加入了质量加权人均发明专利授权量的一期滞后项,以表征科技创新水平变化的前后期关联,建立了动态面板模型如下:

| $ Paten{t_{i, j, t}} = {\beta _0} + {\beta _1} \cdot Paten{t_{i, j, t - 1}} + {\beta _2} \cdot Pollutio{n_{i, t}} + \sigma '{X_{i, j, t}} + {u_i} + {\varepsilon _{i, j, t}} $ | (2) |

其中,下标i和t分别代表省级行政单位和年份,j代表产业;Patenti, j, t代表当期当地j产业的科技创新水平;Patenti, j, t-1代表前一期当地j产业的科技创新水平;Pollutioni, t代表空气污染程度,即在t年,省份i的PM2.5污染浓度;Xi, j, t表示一组解释变量,包括了影响地区创新水平的核心变量Innovationi, t,由衡量地区人力资本水平的平均受教育年限,衡量地区经济发展水平的人均GDP和衡量地区人口的常住人口数量;包括代表当地科技创新人力投入的Pop′i, t;代表当地科技创新资本投入的Capital′i, t和代表当地环境规制的Regulation′i, t。ui代表个体固定效应,用以控制随省级行政单位变化的不可观测因素的影响。εi, j, t为误差项。

由于模型中产业科技创新水平与空气污染浓度可能存在误差项与解释变量相关的情况。为了处理这些问题,本节在计量分析中使用GMM方法以控制模型中可能存在内生性,进而得到一致的估计。本文在处理内生性过程中使用系统内部的工具变量,本文允许解释变量的弱外生性,即假定误差项可以与解释变量前值和当期值相关,但是不能对未来产生反馈。在上面的限制条件下,本节对上式进行差分得到下面的估计方程:

| $ \begin{array}{l} Paten{t_{i, j, t}} - {\rm{ }}Paten{t_{i, j, t - 1}} = {\beta _0} + {\beta _1} \cdot \left({Paten{t_{i, j, t - 1}} - Paten{t_{i, j, t}}} \right) + {\beta _2} \cdot Pollutio{n_{i, t}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + \sigma '\left({{X_{it}} - {X_{it - 1}}} \right) + {\varepsilon _{i, j, t}} - {\varepsilon _{i, j, t - 1}} \end{array} $ | (3) |

本文使用主流的差分GMM估计(Arellano et al., 1991),该差分估计方式可以消除不随时间变化的特定地区效应。但是在使用差分GMM进行估计的同时,会损失部分样本信息,进而影响估计结果的渐进有效性。本文为获得准确有效的结论,同时使用系统GMM进行分析,为控制模型中存在的内生性,本文使用被解释变量的滞后一阶和二阶值作为工具变量进行估计并将得到的结果与固定效应基本模型汇总进行分析。

四、数据来源与描述本文的数据由空气污染数据、发明专利授权数据和环境规制数据三部分组成。

首先是空气污染数据,本文使用了1998年至2015年期间省级行政单位层面的PM2.5浓度数据。本文空气污染PM2.5数据来自于美国航空航天局的地球观测系统数据和信息系统的气溶胶光学厚度数据(AOD),该数据集结合了来自分辨率成像光谱仪(MODIS),多视角成像光谱仪(MISR)和海洋观测宽视场传感器(SeaWiFS)数据。GEOS-Chem化学传输模型用于将气溶胶的总柱测量与近表面PM2.5浓度联系起来。使用地理加权回归(GWR)与全球地面测量以预测和改变初始卫星导出PM2.5值(Sherbinin et al., 2005)。卫星影像数据可以有效减少不同地区统计部门的统计误差,同时避免可能存在的统计部门故意低报漏报污染的情况,卫星影像数据具有较好的准确性与一致性,可以得出准确性较高的结果。

其次是发明专利授权数据。本文的发明专利授权数据来自三个数据库①,它们分别是中国国家知识产权局、中国研究数据服务平台和工业企业数据库。这三个数据库都存在不同的缺点,本文综合使用三个数据库进行分析,三个数据库分别满足的条件汇总于表 1,可以满足条件为√,不能满足条件为×。

| 表 1 不同数据库满足的条件 |

① 当存在联合发明人时,三个数据库的所属地区都根据第一发明人的实际地址确定。

在处理中国国家知识产权局数据库的过程中,本文构建专利分类编号与国民经济产业分类的映射表,将授权的发明专利一一对应到相关产业(详见附表 1)。在专利质量评估方面,本文选择了两个维度,一个是专利的审查员引用数和被引用数,一个是专利的要求权利数。这两个指标可以有效地测度专利的质量(Klemperer,1990;Lerner,1994;Gray et al., 2005;Lee et al., 2007)。专利质量由以上两个维度进行归一化处理并按照同等权重,与人均发明专利授权量进行质量加权,得出质量加权人均发明专利授权量变量作为衡量产业科技创新能力的指标。

环境规制来自于《中国环境年鉴》和各省级统计年鉴。本文从中选取了颁布环境法律数、颁布环境行政规章数和行政处罚数,作为执法要求和执法力度的代表变量。科研人力投入(R & D人员全时量)、科研资本投入(R & D经费支出)、政府科技资金支持和专利市场发达程度来自《中国科技统计年鉴》和各省级统计年鉴。

| 表 2 变量与定义 |

| 表 3 数据描述 |

首先,本文在全国层面对PM2.5空气污染浓度和产业质量加权人均发明专利授权量进行分析。使用OLS进行回归,结果如表 4所示。从全国省级行政单位层面看,空气污染浓度的上升与产业科技创新水平的提高具有相关性,即PM2.5浓度的增加会显著提高产业的质量加权人均发明专利授权量。在全国层面,空气污染产生的激励效应大于抑制效应。

| 表 4 质量加权人均发明专利授权量与空气污染 |

从表 4可以看出,PM2.5浓度的增加在不同条件下显著提高产业质量加权人均发明专利授权量。在不加入固定效应和其他控制变量的时候,PM2.5的浓度每增加1个单位显著提高质量加权人均发明专利授权量2.223%。考虑到不同地区的基础条件存在一定差距,不同的地区具备各自的特异性,本文引入个体固定效应进行回归,固定所在的省级行政单位。在引入个体固定效应以后,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高质量加权人均发明专利授权量2.869%。作用大小较未加入固定效应前有所增加,说明考虑到各地区自身不同的情况后,空气污染对于科技创新水平的提高有更明显的促进作用。进一步,科研人力投入和科研资本投入会直接影响科技创新水平,为了控制人力和资本对科技创新水平的影响,本文加入了R & D人员全时量和R & D经费支出,以期能够更加准确地评估空气污染对质量加权人均发明专利授权量的影响。在逐步引入R & D人员全时量和R & D经费支出后,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高质量加权人均发明专利授权量1.229%和1.184%,这说明科研人力投入和科研资本投入可以解释部分科技水平的增长。前文分析了环境管制对于科技创新水平的影响,环境规制在减少人力投入,提高生产成本,从而降低科技创新水平的同时,也会倒逼生产者加快科技创新与产品升级步伐,激励科技创新水平的提高。因此,本文加入了当年该地区颁布的环境保护法律数和行政规章数,用以控制环境规制的影响。发现在加入固定效应和多种控制变量以后,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高质量加权人均发明专利授权量的1.127%。这说明在全国层面,空气污染对科技创水平的激励效果大于抑制效果,可以显著促进科技创新水平的提高,结果较为稳健。本文将在后续针对污染严重地区和非污染严重地区、污染密集产业和非污染密集产业、环境规制严格地区和非环境规制严格地区分别进行研究。

(二) 动态面板模型本节同时使用差分GMM和系统GMM进行分析。为控制模型中存在的内生性,本文选取被解释变量的滞后一阶和二阶值作为工具变量进行估计并将得到的结果与固定效应模型汇总进行分析,具体如表 5。

| 表 5 全国层面各类模型结果 |

从表 5可以看出,两种估计方法都通过了序列相关检验和工具变量有效性检验。而且,无论是OLS模型、固定效应模型、差分GMM模型还是系统GMM模型,空气污染都会显著提高质量加权人均发明专利授权量,即空气污染可以通过倒逼生产者加快科技创新与产品升级步伐,从而提高产业科技创新水平。使用差分GMM估计时,PM2.5浓度每增加1个单位,质量加权人均发明专利授权量会有显著1.445%的提高。使用系统GMM估计时,PM2.5浓度每增加1个单位,质量加权人均发明专利授权量会有显著1.360%的提高。静态面板和动态面板在不同分析方法下的结论稳健,空气污染可以倒逼科技创新水平提升。

六、异质性分析本节将样本进行区别,分为污染密集产业和非污染密集产业、环境规制严格地区和非环境规制严格地区以及细分34个产业进行分析,完善了本文论证过程。

(一) 产业的污染水平本节探究在不同产业,空气污染对产业科技创新水平产生的影响。研究污染密集产业是否相比于非污染密集产业有更强激励效应,即污染密集产业会更多地加快科技研发速度,进而弥补因为空气污染带来的人力投入下降和企业成本上升。根据本文背景部分对于污染密集产业的定义,本节将以下十一种行业划为污染密集行业:造纸及纸制品业、农副食品加工业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业、食品制造业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、石油、煤炭及其他燃料加工业、非金属矿物制品业和有色金属冶炼和压延加工业以及酒、饮料和精制茶制造业。本节将污染密集产业回归结果和非污染密集产业回归结果汇总在表 6和表 7。

| 表 6 污染密集产业质量加权人均发明专利授权量与空气污染 |

| 表 7 非污染密集产业质量加权人均发明专利授权量与空气污染 |

从表 6和表 7可以看出,污染密集产业和非污染密集产业,空气污染浓度对质量加权人均发明专利授权量的影响有所不同。面对空气污染浓度的提高,污染密集产业会更多地进行研发,提高科技创新水平。污染密集产业在不加入固定效应和逐步加入科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业2.171%、2.102%、1.742%、1.642%和1.794%的质量加权人均发明专利授权量。在非污染密集产业,PM2.5污染浓度的上升也会提高产业的科技创新水平,但是提高程度相比于污染严重地区较低。在不加入固定效应和逐步加入科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业2.018%、2.255%、1.103%、1.112%和1.084%的质量加权人均发明专利授权量。这说明污染密集产业,相比于非污染密集产业出现了更多的"激励效应",面对空气污染浓度的上升,有更多的科技创新产出。

(二) 环境规制的严格程度本节探究在不同环境规制严格程度的地区,空气污染对科技创新水平产生的影响。分析在环境规制严格的地区是否相比于环境规制宽松的地区有更强激励效应。即环境规制越严格的地方,企业维持原有生产方式需要付出的成本更高,于是进行科技创新的动力越强。由数据描述可知,当年颁布的环境法律数均值为0.83,当年颁布的环境规章均值为3.70,本文将所有省级行政单位平均当年颁布环境法律数和环境行政规章数有一项超过均值的地区都视为环境规制严格地区。按照上述标准,云南省、北京市、广东省、江苏省、江西省、河北省、海南省、辽宁省、陕西省、甘肃省合计十个省级行政单位是环境规制严格地区。本文将环境规制严格地区和非环境规制严格地区分别进行固定效应模型回归分析,回归结果如表 8和表 9所示。

| 表 8 环境规制严格地区质量加权人均发明专利授权量与空气污染 |

| 表 9 非环境规制严格地区质量加权人均发明专利授权量与空气污染 |

从表 8和表 9可以看出,环境规制的严格程度不同,空气污染浓度对质量加权人均发明专利授权量的影响也有所不同。面对空气污染浓度的提高,环境规制严格的地区按照原有粗放式生产方式生产的成本会显著提高,进而促使企业进行科技创新,以期通过技术进步达到环境规制的要求,避免受到环境规制的处罚和限制。环境规制严格的地区,在不加入固定效应和逐步加入科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业1.408%、2.171%、1.397%、1.337%和1.277%的质量加权人均发明专利授权量。非环境规制严格的地区,在不加入固定效应和逐步加入科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业2.064%、2.567%、0.995%、0.971%和0.917%的质量加权人均发明专利授权量。通过回归的结果发现,相比于非环境规制严格地区,环境规制严格的地区会在各种条件下,显示出更强的"激励效应",环境规制的严格程度越高,空气污染对于科技创新水平的提高就更多。为通过加大环境规制力度以提高产业科技创新能力的政策建议提供了理论支持。

(三) 细分产业分析本节将深入探究不同产业,面对空气污染浓度的上升科技创新水平受到的影响。本文将存在专利对应的产业划分为34类, PM2.5污染浓度上升一个单位,加入固定效应和科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下科技创新水平的变化,汇总于表 10中。从表 10可以看出,不同产业面对空气污染浓度提高时,在科技创新水平上的反应有所不同。第一产业中除了农业是有显著正向的作用以外,林业出现了负向的作用,牧业和渔业没有出现显著的作用效果。在第二产业中,采矿业中除了煤炭开采和洗选业的科技创新水平受到负向的影响外,其他产业并未受到显著影响,制造业大多都呈现出随着空气污染浓度上升,倒逼产业科技创新水平增长的情况,其中污染密集产业的回归系数较非污染密集产业更大。在第三产业中,空气污染对科技创新水平没有出现显著地作用,这说明第三产业的科技创新可能主要受到非环境因素的影响,比如地方经济发展水平或开放水平。通过对34个产业进行细致的回归分析,本文发现面对空气污染浓度的上升,污染企业普遍会出现创新自救,从而使得产业科技创新水平出现增长。

| 表 10 分产业回归结果汇总 |

本章验证了本文结论"空气污染可以提高产业科技创新水平"的有效性和稳健性,具体来讲,从五个方面进行稳健性分析,依次使用工业企业数据库数据、使用行政法规存量、加入执法力度。改变科技创新水平变量和改变固定效应。

(一) 使用工业企业数据库数据本节使用1998年至2013年工业企业数据库,它的优点是可以兼顾定位地级行政单位层面和通过企业的产业分类将发明专利进行产业分类,它的缺点是只包括了规模以上工业企业数据,不包括中小企业的发明专利。本节使用企业发明专利授权数据作为科技创新水平的衡量标准进行回归分析,结果如表 11。

| 表 11 发明专利授权量与空气污染(工业企业数据库) |

从表 11可以看出,在更换数据样本为工业企业数据库地级市数据后,空气污染水平的提高能够显著提高发明专利授权数量,在多种条件下稳健。在不加入固定效应和逐步加入科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业0.0513%、0.105%、0.111%、0.0908%和0.0822%的发明专利授权量。在使用本节数据库时,只考虑了规模以上工业企业数据,空气污染对企业科技创新水平的改善作用小于考虑包括全部专利来源的数据库,但是依然有显著的改善作用。规模以上工业企业科技水平进步相对较小的原因可能是因为:一、规模以上企业普遍有更雄厚的实力和背景,可以承受更大的环境规制带来的成本上升,所以会有更少的动机去改变目前的生产模式,进行科技创新。二、规模以上企业的科技创新水平普遍较高,空气污染带来的科技创新水平的提升比例相对更小。本节使用工业企业数据进行分析验证,一定程度上弥补了本文主要研究数据在省级层面而不是地级层面的局限,加强了本文的稳健性。

(二) 行政法规存量考虑到环境规制是倒逼企业在污染条件下进行科技创新的关键因素,对本文"空气污染倒逼科技创新水平提高"的结论准确和有效性有着重要影响。本节更变环境规制变量以验证结论的稳健性。上文使用当年颁布的环境法律数和环境行政规章数作为环境规制变量,本节考虑环境规制的存量也有着重要的意义,一个地方的环境规制存量也能在长期影响地方的空气污染情况和科技创新水平。所以本节将当年颁布环境法律和环境行政规章数改变为累计颁布环境法律和环境行政规章数,并使用固定效应模型进行回归分析。本节为了验证环境规制更变的影响,将控制变量加入顺序更变为先加入环境规制,然后加入科研人力和科研资本,验证回归结果是否稳健。结果如表 12。

| 表 12 质量加权人均发明专利授权量与空气污染(存量) |

从表 12可以看出,在将环境管制从增量改变为存量以后,空气污染对有效发明授权的影响依然显著且作用大小与使用增量时差距不大。在不加入固定效应和逐步加入环境规制控制变量、科研人力和科研资本的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业2.223%、2.869%、0.863%、1.221%和1.166%的质量加权人均发明专利授权量,PM2.5污染水平的提高依然会显著提高产业质量加权人均发明专利授权量,且结果稳健。

(三) 执法力度环境规制对企业成本的提高程度与执法力度紧密相关。执法力度较弱的时候,环境法律和环境行政规章的数量无法直接影响企业的科研决策,而执法力度较强的时候,即使环境法律和环境行政规章数量较少,依然可以直接影响企业的科研决策,倒逼企业进行改革创新。所以环境规制不仅需要考虑到环境法律和环境行政规章的数量,还需要考虑到执法力度。同时控制环境规制的数量和执行质量,才能使得本文结论更加准确和有效。

本文引入环境行政处罚数作为执法力度变量。其直接结果是确定环境行政责任,包括罚款、责令停产等多种具体形式。广泛适用于不同的环境违法行为。本节将环境行政处罚数作为控制变量加入环境规制,并使用固定效应模型进行回归分析。本节为了验证环境规制更变的影响,将控制变量加入顺序更变为先加入环境规制,然后加入科研人力和科研资本,验证回归结果是否稳健。结果如表 13。

| 表 13 质量加权人均发明专利授权量与空气污染(执法力度) |

从表 13可以发现,在引入当年环境行政处罚数以后,同时考虑环境规制的数量和执行质量后,空气污染对有效发明授权的影响依然显著。不加入固定效应和逐步加入环境规制控制变量、科研人力和科研资本的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业2.223%、2.869%、0.826%、1.179%和1.127%的质量加权人均发明专利授权量,PM2.5污染水平的提高依然会显著提高产业质量加权人均发明专利授权量,且结果稳健。

(四) 改变科技创新变量上文使用的是加权之后的人均发明专利授权量,加权方式参考了专利质量评估相关的主流文献,将论文的前引后引和权利要求数作为专利质量进行加权。然而单独使用发明专利授权数量而不进行质量加权也是一个有价值有意义的衡量科技水平的指标,这样的衡量指标不依赖于个人主观的质量评估标准。本节直接使用人均发明专利授权数量作为地方科技创新水平的代表变量,不考虑专利的质量因素,并使用固定效应模型进行回归分析,以检验本文结论的有效性。结果如表 14。

| 表 14 人均发明专利授权数量与空气污染 |

从表 14可以看出,PM2.5浓度的增长可以在多种情况下显著提高人均发明专利授权数量,作用大小大于质量加权时的人均发明专利授权量。这说明在一定程度上,只考虑发明专利的授权数量,比同时考虑质量和数量,更高地估计出空气污染促使科技创新水平提高的程度。在不加入固定效应和逐步加入科研人力、科研资本和环境规制控制变量的情况下,PM2.5的浓度每增加1个单位会显著提高产业4.794%、6.281%、1.940%、2.741%和2.620%的人均发明专利授权量,结果稳健且变化趋势与使用质量加权的发明专利授权量作为衡量科技创新水平指标时一致,这充分证明了本文结论的准确性和有效性。

八、作用机制通过上文的实证分析,我们建立了空气污染浓度与产业科技创新水平之间的相关关系,分析了二者间的因果关系,通过异质性分析在不同的污染产业、不同的环境规制严格程度和34个细分产业条件下进行研究,并在环境规制存量、执法力度、改变科技创新变量和改变固定效应的条件下进行了稳健性分析。本章则基于上文的研究结论,对空气污染促进产业科技创新水平的作用机制与渠道进行详细说明。

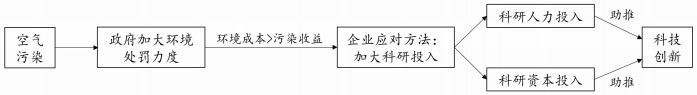

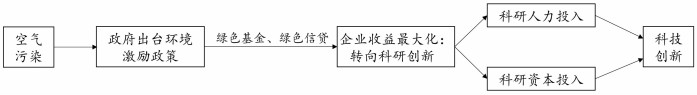

简单来讲,我们认为之所以出现空气污染推升科技创新水平的现象,可能存在以下两条传导渠道:一是"压力"渠道——环境行政处罚力度加强,倒逼企业进行绿色科技创新,让生产行为更加绿色;二是"激励"渠道——政府的绿色产业引导基金等各种形式的激励政策,为企业进行科技创新、业务转型提供了政策或资金支持。最后,我们通过协同机制的分析,指出地方政府科技资金筹集数量越大、地方专利市场越发达,技术的外溢效果就越强,科技创新水平的提高就越多。

(一) 压力渠道近年来,随着生态文明被放到更加突出的位置,我国多地政府都执行了压煤减排、提标改造、限产停产等严厉措施,环境行政处罚案件数量大幅增长。受约束的企业,特别是个别传统高污染、高耗能企业,会逐渐意识到环境成本是企业生产成本的一部分,当其以往靠牺牲环境来牟取的利益小于监管部门的罚款造成的环境成本时,就不得不寻求其他出路以减少损失。此时,企业会根据环境政策标准,适时调整自己的经营决策,让企业的经营行为更加绿色。具体来讲,企业会通过增加人力资本投入、R & D投入等方式,引入节能环保技术、绿色生产技术、先进生产设备等,提高自身产品科技含量,以在激烈的市场竞争中占据优势。上述过程,即为我们所定义的"压力渠道"——倒逼企业科技创新,提升了社会整体科技创新水平。

从实践来看,以浙江省为例,在严格的环境政策下,当地纺织印染企业为避免巨额罚款,纷纷进行绿色转型,从国外进口了数字印染设备,并进行新设备、新技术的自主研发,随着产品科技水平的提升,企业不仅大大减轻了环境规制带来的不利影响,还打开了国外市场,业务实现成倍增长。

|

图 1 "压力渠道"传导图 |

从表 15的实证结果也可以看出,在不加入固定效应和逐步加入环境规制、地区创新变量和科研投入总量的情况下,行政处罚数每增加1%,会显著提高产业0.915%的企业创新强度,在加入固定效应、环境规制、地区创新变量和科研投入总量以后,行政处罚数每增加1%,会显著提高产业0.345%的企业创新强度。空气污染加剧,环境监管变得严格后,行政处罚造成的压力会促使企业进行绿色转型,促进自身创新能力的提高。

| 表 15 行政处罚激励企业创新强度 |

除了上节中提到的处罚措施,在污染严重的情况下,政府相关部门还会对企业的绿色创新提供支持,如2020年,国家级绿色投资基金成立,重点投向环境保护和污染治理、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等领域。这些有针对性减税政策或绿色信贷、绿色产业基金,将为企业提供风险投资、天使投资、创业贷款等服务,引导社会资本重点投向新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料、新能源等"未来"产业,激励企业创新生产技术,更新生产设备,企业逐步走上绿色创新高质量发展的路径,产业创新升级加速。

|

图 2 "激励渠道"传导图 |

表 16的实证结果也证明,随着污染加重,政府将会加大对于绿色创新的支持。在不加入固定效应和逐步加入环境规制、地区创新变量和科研投入总量的情况下,PM2.5每增加1个单位,会显著提高0.101%的政府科技经费筹集,在加入固定效应、环境规制、地区创新变量和科研投入总量以后,PM2.5每增加1个单位,会显著提高产业0.0598%的政府科技经费筹集。

| 表 16 空气污染促进政府科技投入 |

本节对空气污染促进产业科技创新水平提高的作用机制进行分析。事实上政府对科技的资金支持和技术交易市场的发达程度是影响空气污染激励产业科技创新水平的重要因素。一方面,空气污染会使得政府进行更多地科技投入,以期通过技术进步减少污染和改善环境。政府科技资金的支持主要以拨款和补助的形式存在,可以直接降低企业进行科技创新的成本,进而更多地投入到科技创新中。另一方面,技术交易市场的发达程度会直接影响地区的科技创新水平,更发达的技术交易市场可以使得企业的科技创新产出能够更容易地进行交易,给予企业更多的动力进行科技创新,激励科技创新水平的提高。因此,本文认为空气污染对产业科技创新水平的提高还受到政府科技资金支持和技术交易市场的发达程度的影响,并建立如下模型进行检验。

| $ Paten{t_{i, j, t}} = {\beta _0} + {\beta _1} \cdot Pollutio{n_{i, t}} + {\beta _2} \cdot Influenc{e_{i, t}} + \\{\beta _3} \cdot Pollutio{n_{i, t}} \cdot Influenc{e_{i, t}} + \sigma '{X_{i, t}} + {u_i} + {\varepsilon _{i, j, t}} $ | (4) |

其中,下标i所属的省级行政单位,下标j代表所属的具体产业,t代表年份;Patenti, j, t代表科技创新水平,即在t年,省份i,产业j的人均质量加权人均发明专利授权量;Pollutioni, t代表空气污染程度,即在t年,省份i的PM2.5污染浓度;Influencei, t代表其他会影响空气污染对科技创新水平的变量,在本节Influencei, t指的是在t时刻,省份i的政府科技经费筹集总额和技术交易市场总额;Pollutioni, t·Influencei, t即空气污染浓度与其他会影响空气污染对科技创新水平作用的变量的乘积。本节主要研究的就是交互项β3的值;Xi, t表示一组解释变量,包括了影响地区创新水平的核心变量Innovationi, t,衡量地区人力资本水平的平均受教育年限,衡量地区经济发展水平的人均GDP和衡量地区人口的常住人口数量;包括代表了t年,省份i的科技创新人力投入的Pop′i, t,即R & D人员全时量;包括了t年,省份i的科技创新资本投入Capital′i, t,即R & D经费支出;包括了t年,省份i的环境规制Regulation′i, t,由当年颁布的环境法律数和环境行政规章数组成。ui为个体固定变量,用以控制不随时间变化但随省级行政单位变化的不可观测因素的影响。εi, j, t代表特异性误差。

本文分别使用1998年至2008年期间政府科技经费筹集总额和技术交易市场总量作为Influencei, t变量进行分析。结果如表 17和表 18。

| 表 17 质量加权人均发明专利授权量与空气污染(政府科技经费筹集) |

| 表 18 质量加权人均发明专利授权量与空气污染(专利市场交易额) |

从表 17可以看出,PM2.5浓度与政府科技经费筹集的交互项呈现出正显著关系。且在固定效应和不同的控制变量下都显著,结果较为稳健。这说明以PM2.5浓度作为衡量指标的空气污染对以质量加权人均发明专利授权量作为衡量指标的产业科技创新水平的改善效果受到政府科技资金筹集的影响。政府科技资金筹集的数量越大,空气污染对产业科技创新水平的促进作用就更明显,这说明了政府在科技方面的投入是科技创新水平提高的原因之一。根据直观逻辑,政府更多地筹措科技资金,也会显著改善产业科技创新水平。

从表 18可以看出,PM2.5浓度与专利市场交易额的交互项呈现出正显著关系。且在固定效应和不同的控制变量下都显著,结果较为稳健。这说明以PM2.5浓度作为衡量指标的空气污染对以质量加权人均发明专利授权量作为衡量指标的产业科技创新水平的改善效果受到专利市场交易额衡量的专利市场发达程度的影响。专利交易市场越发达的地方,创新产出的专利可以更加有效和便捷地进行交易,使得科技创新的专利产出可以更容易地获得经济收益,企业会有更多的动力进行科技创新。同时专利市场越发达,技术的外溢效果就越强,从而带动整体科技创新水平的提高。根据直观逻辑,一个地方的技术交易市场越发达,更利于科技创新水平的提高。

九、结论和政策建议空气污染会直接损害居民的健康,使居民向空气污染较轻的地区迁移,污染管制也会提高企业成本,损害地区的科技创新水平。但空气污染也能倒逼生产者加快科技创新的步伐。本文细致地分析了空气污染对科技创新产生的"抑制效应"和"激励效应",并结合34个产业的专利大数据在全国层面进行分析研究。发现在全国的产业层面,空气污染对科技创新水平产生的"激励效应"大于"抑制效应",在污染地区和污染密集产业,空气污染对科技创新水平有更大的促进效果。

根据本文的分析,在全国层面空气污染倒逼企业进行科技创新的激励效应很大,足够抵消空气污染对科技创新造成的抑制效应。但这并不意味着空气污染是可以接受的,促进科技创新水平提升的根本原因是激励效应,本文建议政府更多地关注和加强激励效应,完善环境保护制度,加强环境监督力度,同时对科技创新进行更多的投入。根据作用机制分析部分的结果,本文提出了两个促进科技创新水平提高的政策建议,一是加大政府对于技术研发的财政支持,并对污染企业收取"污染税",用以补贴科技创新的企业。二是建立健全地方的专利交易市场,保护专利所有人的权利,构建良好的科研创新环境。

一、加大政府的财政支持。政府在科技创新方面应该扮演领路人的角色,主动引导产业从粗放式生产向精细化生产的转向,通过价格、税收、补贴等工具,为技术创新提供有效的制度保障与经济激励,降低企业的科技创新成本。同时,对于发展水平相对较低的中西部地区,政府要在适度加大对区域内重点科技创新项目的扶持力度,并动用相应的政策工具引导创新资源要素向该地区集聚。

二、发展专利交易市场。政府应该搭建以高新技术为核心,集市场信息、标准检测、金融保险服务等为一体的专利交易市场,营造一个有利于市场机制发挥作用的政策环境,为专利的有效交换和低效率高污染制造企业向高效率低污染制造企业的转变提供良好的外部环境。同时,建立健全适度的知识产权保护既有利于国外先进知识的技术转移和知识外溢效应的发挥,保护知识产权所有者的正常利益,也能更多地激励科技创新,从而提高整体的科技创新水平。

| [] |

李佳, 2014, “空气污染对劳动力供给的影响研究——来自中国的经验证据”, 《中国经济问题》, 第 5 期, 第 67-77 页。 |

| [] |

李强、聂锐, 2009, “环境规制与区域技术创新——基于中国省际面板数据的实证分析”, 《中南财经政法大学学报》, 第 4 期, 第 1-8 页。 |

| [] |

沈能、刘凤朝, 2012, “高强度的环境规制真能促进技术创新吗?——基于'波特假说'的再检验”, 《中国软科学》, 第 4 期, 第 49-59 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2012.04.006 |

| [] |

王动、王国印, 2011, “环境规制对企业技术创新影响的实证研究”, 《中国经济问题》, 第 1 期, 第 72-79 页。 |

| [] |

王俊豪、李云雁, 2009, “民营企业应对环境管制的战略导向与创新行为——基于浙江纺织行业调查的实证分析”, 《中国工业经济》, 第 9 期, 第 16-26 页。 |

| [] |

席鹏辉、梁若冰, 2015, “城市空气质量与环境移民——基于模糊断点模型的经验研究”, 《经济科学》, 第 4 期, 第 30-43 页。 |

| [] |

熊鹰、徐翔, 2007, “政府环境监管与企业污染治理的博弈分析及对策研究”, 《云南社会科学》, 第 4 期, 第 60-63 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-8691.2007.04.014 |

| [] |

赵细康、李建民, 2004, “中国环境保护与产业国际竞争力关系的展望”, 《广东社会科学》, 第 1 期, 第 85-90 页。 |

| [] |

赵玉民、朱方明、贺立龙, 2009, “环境规制的界定、分类与演进研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 6 期, 第 57-62 页。 |

| [] |

Andersen K V, Hansen H K, Isaksen A, et al., 2010, "Nordic City Regions in The Creative Class Debate-Putting the Creative Class Thesis to a Test". Industry and Innovation, 17, 215–240.

DOI:10.1080/13662711003633496 |

| [] |

Arellano M, Bond S, 1991, "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations". The Review of Economic Studies, 58, 277–297.

DOI:10.2307/2297968 |

| [] |

Arimura T, Hibiki A, Johnstone N, 2007, "An Empirical Study of Environmental R&D: What Encourages Facilities to be Environmentally Innovative". Environmental Policy and Corporate Behaviour, 142–173.

|

| [] |

Baccarelli A A, Zheng Y, Zhang X, et al., 2014, "Air Pollution Exposure and Lung Function in Highly Exposed Subjects in Beijing China: A Repeated-Measure Study". Particle and Fibre Toxicology, 11, 51.

DOI:10.1186/s12989-014-0051-7 |

| [] |

Barbera A J, Mcconnell V D, 1990, "The Impact of Environmental Regulations on Industry Productivity: Direct and Indirect Effects". Journal of Environmental Economics and Management, 18, 50–65.

DOI:10.1016/0095-0696(90)90051-Y |

| [] |

Bartik T J, 1988, "The Effects of Environmental Regulation on Business Location in the United States". Growth and Change, 19, 22–24.

DOI:10.1111/j.1468-2257.1988.tb00473.x |

| [] |

Chen S, Oliva P, Zhang P, 2017, "The Effect of Air Pollution on Migration: Evidence from China". National Bureau 0f Economic Research.

|

| [] |

Cheng Y, Zhao L, Wan W, et al., 2016, "Extracting Urban Areas in China Using Dmsp/Ols Nighttime Light Data Integrated with Biophysical Composition Information". Journal of Geographical Sciences, 26, 325–338.

DOI:10.1007/s11442-016-1271-6 |

| [] |

Deryugina T, Heutel G, Miller N H, et al., 2019, "The Mortality and Medical Costs of Air Pollution: Evidence from Changes In Wind Direction". American Economic Review, 109, 4178–4219.

DOI:10.1257/aer.20180279 |

| [] |

Hanna R, Oliva P, 2015, "The Effect of Pollution on Labor Supply: Evidence from A Natural Experiment in Mexico City". Journal of Public Economics, 122, 68–79.

DOI:10.1016/j.jpubeco.2014.10.004 |

| [] |

Lee Y-G, Lee J-D, Song Y-I, et al., 2007, "An In-Depth Empirical Analysis of Patent Citation Counts Using Zero-Inflated Count Data Model: The Case of Kist". Scientometrics, 70, 27–39.

DOI:10.1007/s11192-007-0102-z |

| [] |

Pope Iii C A, Burnett R T, Thun M J, et al., 2002, "Lung Cancer Cardiopulmonary Mortality And Long-Term Exposure to Fine Particulate Air Pollution". Jama, 287, 1132–1141.

DOI:10.1001/jama.287.9.1132 |

| [] |

Qin Y, Zhu H, 2018, "Run Away? Air Pollution and Emigration Interests in China". Journal of Population Economics, 31, 235–266.

DOI:10.1007/s00148-017-0653-0 |

| [] |

Rich D Q, Liu K, Zhang J, et al., 2015, "Differences in Birth Weight Associated with the 2008 Beijing Olympics Air Pollution Reduction: Results from A Natural Experiment". Environmental Health Perspectives, 123, 880–887.

DOI:10.1289/ehp.1408795 |

| [] |

Rohde R A, Muller R A, 2015, "Air Pollution in China: Mapping of Concentrations and Sources". los One, 10.

|

| [] |

Schlenker W, Walker W R, 2016, "Airports Air Pollution, and Contemporaneous Health". The Review of Economic Studies, 83, 768–809.

DOI:10.1093/restud/rdv043 |