随着市场环境的快速变化,具有"新且小"特征的新创企业面临着更加严峻的生存困境。新创企业由于存在资源短缺、组织结构和工作流程不完善等问题(Afsar,2014;Jensen et al., 2020),其很难从外部获取资源。因此,能够合理优化内部资源、实现员工资源承诺的领导方式,是新创企业突破资源局限的关键。鉴于此,高阶理论为新创企业的生存和成长提供了新的理论视角(Hambrick and Mason, 1984)。转换型领导,是通过激励和鼓舞下属,以提升下属对领导者的信任、尊敬和忠诚的领导方式,其对企业的发展具有重要的作用和价值。现有研究表明,相比交易型领导基于利益交换关系的相互作用方式,转换型领导更能够优化其与下属之间相互影响的关系,是新创企业获取高水平绩效的关键(Boukamcha,2019;Kelemen et al., 2020)。

但是,现有研究也存在一定的局限性:其一,尽管学术界已经证实了转换型领导对组织绩效的积极影响(符健春等,2008;Chang et al., 2017)。然而,还有一些研究认为转换型领导对组织绩效产生负效应(Carmeli,2011)或是曲线效应(Chen,2019)。其二,先前关于转换型领导与组织绩效的相关研究大多聚焦于个体(Zhang and Kim, 2020)、团队(Leuteritz,2017)、组织(Ting et al., 2021)三个层级中的单一层面,但在个人因素转化为组织绩效的过程中聚焦团队运作过程的研究却较为匮乏,而团队过程是深入理解转换型领导影响组织绩效的关键。因此,拆解转换型领导跨层级影响机制具有必要性。综上,本文认为,由于转换型领导与绩效之间的研究结论并未聚敛,故而对于二者之间中介机制的深入挖掘将有助于从更深层次理解二者之间的内在联系。

针对上述问题,社会网络理论从新创企业生存视角为其提出了有价值的方向,即通过整合内外部网络关系来重构内外部资源,突破"新且小"的局限性,凸显合作关系的价值(Wadei et al., 2021)。社会网络理论认为,组织内部网络是竞争优势的来源之一。社会网络是个人获取信息、知识和资源的方式(Chang et al., 2017)。在团队过程机制中,频繁和亲密的网络关系是新创企业将资源转化为机会的重要源泉。另外,现有的创业实践表明,创业团队互动过程的有效性离不开团队成员之间的信任感和情感承诺等共同认知,这正是集体效能的具体体现。根据Bandura(1977)的网络理论,集体效能有助于团队成员利用网络环境中的资源寻求机会(Wang et al., 2013),以实现企业绩效的提升。此外,随着团队内部网络的发展,频繁而亲密的社会互动行为使得团队成员之间交流知识和转换资源的集体关系更加稳固(Chen and Wang, 2008),团队成员的共同认知不断得到强化(Ma et al., 2017),故而团队更有能力通过构建集体效能将信息和知识转化为创业机会。根据以上分析,本文认为,集体效能作为网络关系的结果变量,与网络关系共同诠释了嵌入在网络环境中的团队互动过程。目前相关研究已将集体效能和网络关系作为团队过程变量(Chen and Wang, 2008;Gottfredson et al., 2017),但却少有研究将二者置于一个模型之中共同解释网络关系和集体效能的在领导风格与企业绩效之间的中介作用。

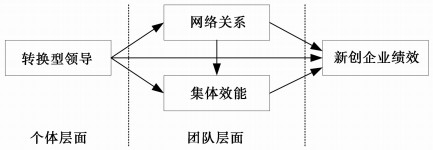

基于此,本文将从高阶理论和社会网络理论视角出发,从网络互动的角度研究新创企业的转换型领导如何通过有效管理企业内部团队互动过程来影响新创企业绩效,即集体效能和网络关系作为团队层面的中介变量,二者如何影响转换型领导对新创企业绩效的作用以及可能存在的链式中介效应。

二、文献回顾与假设提出 (一) 转换型领导转换型领导这一概念最早由Burns提出。根据Burns的观点,转换型领导可以帮助员工达到更高的需求水平,并在领导者和员工之间形成信任的氛围(Xie et al., 2018)。Bass et al.(2003)在Burns(1978)理论的基础上,进一步解释了转换型领导者的内涵,并将其划分为四个维度:(1)理念影响,即领导者通过展现自信和魅力向追随者描绘共同愿景,增强追随者的情感依赖和忠诚度,以激发其工作热情;(2)精神鼓舞,即领导者通过与员工沟通组织目标,从而得到追随者的认同感,从而增强员工的工作热情,使其渴望实现组织的共同目标;(3)个别关怀,即领导者时刻关注追随者的个人追求和想法,并在此过程中充当导师,在关键问题上予以指导;(4)才智激发,即领导者鼓励追随者用创新的思维和工作方式突破工作困境,帮助组织实现整体目标。另外,由于转换型领导风格往往受到文化背景影响,李超平、时勘(2005)将研究重点聚焦于西方与中国转换型领导结构的实质性差异,将转换型领导风格划分为四个维度,即德行垂范、领导魅力、愿景激励与个性化关怀。

在本研究中,我们将沿用Bass et al.(2003)的观点,将转换型领导界定为领导者通过激励和鼓舞下属,以提升下属对领导者的信任、尊敬和忠诚的领导方式,并将转换型领导划分为四个维度,即理念影响、精神鼓舞、个别关怀和才智激发。

目前,虽然转换型领导对绩效的积极影响已被大量实证研究所证实(如符健春等,2008;Chang et al., 2017),但也有学者指出二者之间存在其他影响效应。有研究表明,转换型领导行为会使员工产生依赖心理和压力,不利于员工幸福感的提升,同时也会降低组织创新绩效(Carmeli et al., 2011),进而对组织绩效产生负面影响。此外,一些研究认为,转换型领导和企业绩效之间存在非线性关系。Chen et al.(2018)基于悖论视角,将边际效用递减原理与"过犹不及"效应相结合,通过对中国的209名主管和下属关系进行实证研究,结果表明转换型领导与企业绩效之间存在着倒U型关系。鉴于此,本文认为,结合新创企业的特殊性,深入探究转换型领导对新创企业绩效的影响机制具有重要意义。

(二) 转换型领导与新创企业绩效新创企业具有资源短缺、工作流程不明确、组织结构不完善等缺憾(Ng,2017),使得企业绩效的增长存在高度不确定性。本文将基于高阶理论分析新创企业的特殊性是如何为检验转换型领导与组织绩效关系提供场景的。

其一,基于资源整合的角度。新创企业具有资源短缺的局限,在此情境下,组织急需能够优化内部资源、实现员工资源承诺的领导方式。转换型领导者能够帮助团队成员克服来自认知、动机和能力等方面的惯性阻力,以最大化团队内部资源的利用率(Chen et al., 2016),进而对组织绩效产生积极影响。转换型领导通过精神鼓舞影响成员对于组织目标的信心,使得创业团队内部信任感和归属感提高,有利于提高团队资源和知识的利用率,提高了组织的竞争优势,促进绩效提升。其二,基于变革与创新的角度。新创企业为了存活和发展,需要不断进行创新和变革。在此情境下,转换型领导行为契合了诸如愿景、对创新的支持、自主性、鼓励、认可和挑战等创造力的特征(Afsar,2014),这种具有创造性榜样典范可以激发团队成员的创业精神,使得组织能够以更加积极主动地态度寻求有创新性的市场机会,能够所动最有前途的高端细分市场,获取先发优势,促进组织绩效的提升。其三,由于新创企业结构和规则不完善,新创企业中的CEO具有较高层次的决策自主权,有更多的权限可以授权给员工,在此情境下,具有转换型领导特征的领导者更能激发员工的创业激情,通过阐明组织目标和愿景,增加员工的归属感和组织公民行为,通过激励性鼓舞激发员工树立更高的自我期望值,这些行为都将促进组织绩效的提升。

由此,本文提出以下假设:

H1:转换型领导对新创企业绩效有正向影响。

(三) 集体效能的中介作用集体效能这一概念来源于自我效能理论,尽管Bandura(1977)最初将效能定义在个人层面,但后续研究认为,效能也可能发生在集体层面。集体效能代表了团队成员对共同完成特定任务的能力的信念,它与自我效能存在明显差异,集体效能并非自我效能的简单加和,它强调的是团队内部相互协调、合作完成特定任务的行为信念(Han et al., 2018)。

集体效能在团队互动过程中的重要性主要体现在两个方面,根据Bandura(1977)的网络互动理论,集体效能可以影响团队成员的任务选择、努力程度和意愿等方面。另外,高水平的集体效能会使团队成员偏好设立更具挑战性的组织目标,团队成员会更具有挑战精神。本文采用Bandura的集体效能概念,将其界定为对成功表现的集体预期,也是团队对于它可以成功的完成特定任务的集体信念(Jex and Bliese, 2000;Hai et al., 2020),这种信念集合也是团队成员对能力、行为和结果的一致化认同(Zhang et al., 2011)。

先前研究证实了,转换型领导者可以通过营造良好的团队氛围,增强团队成员对新创企业的认同感,以及建立团队能够完成组织目标的集体信念,这些认知将更有利于团队成员利用网络环境中的资源寻求机会(Wang et al., 2013),促进企业绩效的提升。为了探索这些能转化资源的信念感,本文根据高阶理论和网络理论,进一步探讨集体效能对转换型领导与新创企业绩效之间的关系中介作用。

具体而言,转换型领导通过以下方式影响集体效能:第一,转换型领导者通过理念影响和精神鼓舞在团队中建立共同愿景,促进团队沟通和信息共享,进而增强了团队的集体效能。在新创企业中,转换型领导通过理念影响,将令人信服的组织共同愿景转移给其团队成员,团队成员很容易就共同的愿景、优先事项和期望的结果达成了共同认知,这将有助于增强团队成员对新创企业的归属感和认同感(葛宝山、王照说,2019)。第二,转换型领导通过对团队成员进行个别关怀和才智激发,在关键问题上指导和引领下属,及时满足团队成员的合理需求,使其努力实现团队目标,进而使团队内部更具有凝聚力,团队成员之间关系融洽,才智也将得到充分释放,这样,转换型领导者才能通过在团队中构建信任机制来营造高等级的集体效能(Hai et al., 2020;尹洁林等,2020)。

另外,转换型领导有利于团队提高集体效能,而较高的集体效能又会通过以下两种方式对新创组织绩效产生积极影响:第一,根据Gao et al.(2020)的研究,对新创企业而言,集体效能对团队成员任务的选择、努力程度以及解决问题的意愿具有重要影响。一方面,高水平的集体效能会促使团队成员基于共同认知来开展有效的沟通和合作(Jankelová et al., 2020;Zhang et al., 2011),良好的合作关系可以减少团队冲突,进而对企业绩效起到积极影响。另一方面,研究表明,面对挑战性较高的目标时,具有高集体效能的团队成员遇到困难更容易坚持下去,更有可能取得成功(Hannah et al., 2008),而当集体效能较低时,团队成员的努力程度和解决困难的意愿相对较低(Hmieleski and Ensley, 2007),从而不利于企业绩效的提升。第二,高水平的集体效能会使新创企业团队成员更具有挑战精神(Akdere and Egan, 2020),以此突破"新且小"的瓶颈,团队成员通过制定更具挑战性的目标以促进绩效的提升。综上所述,本文提出如下假设:

H2:集体效能在转换型领导和新创企业绩效的关系中具有中介作用。

(四) 网络关系的中介作用网络是新创企业一种获取知识、信息和资源的人际关系(Birley et al., 1985)。Chen et al.(2008)将社会网络界定为通过交流或转让获取技能、信息、知识或技术的一种手段,可以通过搜索和传递各种形式的知识和网络关系,为团体或组织提供工具性的联系。Hendricks et al.(2019)认为,在创业研究领域中,新创企业面对高度复杂和动荡的环境,需要有效的团队合作来提高组织的竞争力和绩效。先前的研究认为,两种形式的团队网络可以提高绩效:团队内部网络(团队内人员之间的网络关系)和团队外部网络(团队成员与团队外人员之间的网络关系)(Chen and Klyver, 2018;Deana,2018)。新创企业团队外部网络为组织提供丰富的信息和知识来源,而团队内部网络则是新创企业将信息和知识转化为机会的重要源泉和"动力池"。本文沿用Hendricks et al.(2019)的观点,将网络关系界定为创业组织中的内部网络,强调的是组织内部不同团队中人与人之间的关系状况。

根据社会网络理论的研究观点,社会网络可以帮助新创企业通过整合内外部网络关系来重构内外部资源,突破"新且小"的局限性,凸显合作关系的价值(Wadei et al., 2021),对于新创企业绩效的改善具有重要的意义(Han et al., 2018)。鉴于此,本文根据高阶理论和社会网络理论,将网络关系作为转换型领导的影响结果之一,通过影响团队成员互动过程对新创企业突破资源局限以开发新机会具有重要价值。本文认为,在网络关系搭建的"桥梁"支持下,转换型领导力可能会更加有效的作用于组织绩效,即网络关系可能在转换型领导与新创企业绩效关系间发挥中介效应。

转换型领导对网络关系的影响主要来自三个方面:第一,转换型领导可以增强团队互动频率与效果。在创业研究中,转换型领导通过理念的影响和精神鼓舞,激发不同团队成员的工作热情,为团队成员提供信息交流和信息获取的渠道。团队成员通过广泛的、频繁的和大量的相互作用,从其他成员处获取更多的资源和信息(Chen and Klyver, 2018),进而有利于提升团队互动效果。第二,转换型领导可以增强团队内部紧密度。一方面,转换型领导通过个别关怀,促使团队成员提出不同意见并进行深入交流,加强交流的过程性频率(Gottfredson and Aguinis, 2017),进而使成员之间建立的关系数量显著提高。另外已有研究表明,团队内部关系密度越高、平均强度越大,则会越有利于建立更大的公共知识库(Hendricks et al., 2019),进一步解决新创企业的资源瓶颈,改善新创企业绩效。第三,转换型领导能够降低团队冲突。组织行为学者们认为,团队冲突是团队互动过程中不可避免的,当团队成员面临团队任务存在歧义时,转换型领导通过精神鼓舞的方式,使团队成员通过认同并渴望实现共同的组织目标,通过才智激发凝聚共识并产生共同解决困难的能力,减少团队内部矛盾,改善绩效(Hendricks et al., 2019)。

此外,根据社会网络理论,社会网络可以通过影响组织资源获取对组织绩效产生显著的正向影响。已有研究证实了团队内部网络关系对组织绩效的积极影响(Kim and Shin, 2015)。这种正效应主要体现在:第一,从网络直接联系数量的角度来看,团队成员之间的经常互动行为将刺激网络关系内存在的资源的组合和交换,使团队成员不仅可以获得新知识,还可以获得新经验。因此,创业团队内部网络直接联系数量的增加,将会增加人们获得的知识、信息和资源的数量,从而提高团队成员解决复杂问题的能力,进而对组织绩效产生积极影响。第二,从网络关系强度的角度来说,高强度的团队内部关系可能会使成员有更多的机会建立公共知识库,并在广泛、频繁、密集的团队互动中了解其他团队成员掌握的知识范围和类型(Leuteritz,2017)。这些将有利于团队成员从其他成员身上获取新知识或专业技能,从而降低合作成本,如找到合适的合作伙伴的成本,组织和分配团队的成本,发展共同理解、信任、互惠和高质量信息和隐性知识的转移的成本,以及其他成本(Gonzalez-Brambila, 2013),有利于企业的利润率保持较好的水平,从而提高组织绩效。第三,从网络关系密度的角度而言,紧密而牢固的关系更有助于团队成员交流默契并获取机密信息(Ng,2017)。已有研究表明,密集网络中的团队成员之间建立了信任和共享的行为规范,从而减少了潜在的机会主义行为(Gonzalez-Brambila, 2013)。在此情境下,高密度的网络关系更有利于增强团队成员之间的凝聚力和组织认同感,能够更有效的应对环境不确定性,从而提高组织绩效。

基于此,本文提出以下:

H3:网络关系在转换型领导和新创企业绩效之间具有中介作用。

(五) 网络关系和集体效能的链式中介作用高阶理论认为,高层管理者有效的领导可以使组织良好地发挥作用,同时可以指导、激励和协调个人、团队和组织的多元关系为实现集体目标积极努力(Illia et al., 2011)。本文进一步根据社会网络理论和高阶理论,提出网络关系和集体效能在转换型领导和新创企业绩效之间起到了链式中介作用。

上述研究已表明,转换型领导通过在团队内部构建信任和知识共享促进内部网络关系的形成和发展。内部网络关系是新创企业将信息和知识转化为机会的重要源泉(Deana,2018;徐世勇等,2019)。在团队内部网络的形成和发展过程中,团队成员将自我概念与团队目标结合到一起,增强了成员对团队使命的认同感以及对团队的归属感,进而增强了对团队可以成功的完成特定任务的信心(Para,2018)。根据社会网络理论,团队成员可以基于网络关系建立信任和互惠机制,以获得在不确定性下的合作优势。由此可见,基于网络关系构建的集体效能,能够驱动创业团队合作关系的构建、互惠行为的开展、信任关系的维持,有助于引导创业团队有效利用嵌入在网络关系中的资源,故而团队更有能力通过构建集体效能将资源转化为创业机会。据此,我们将集体效能作为团队互动行为的结果,与网络关系共同影响组织绩效。

具体而言,第一,网络关系作为中介变量影响转换型领导和集体效能之间的关系。转换型领导通过理念影响,使团队成员明确并认可组织目标,促进团队内部沟通交流和信息传递,增强内部互动频率和密度(高中华等,2020)。另外,转换型领导通过对组织成员的个别关怀加强团队内部紧密度,使成员之间关系融洽,团队冲突减少,有利于新创企业团队中内部网络的形成。此外,根据社会网络理论,随着团队内部网络的发展,频繁而亲密的社会互动行为有助于团队成员实现深层次的了解与信任,从而团队成员之间交流知识和转换资源的集体关系更加稳固(Chen and Wang, 2008),集体效能会得到加强。Hendricks et al.(2019)提出,团队成员在早期初创阶段的合作互动中,由于团队成员的"非我所创综合症"以及团队内向吸收能力随着团队内部网络强度和密度的加强,使团队内部产生更多的互动和依存感,增强他们对团队能力的信心,进一步提升团队集体效能。第二,网络关系通过对集体效能的影响,有助于新创企业绩效的提升。在企业创建初期,团队内部通过广泛的、频繁的和大量的相互作用,可以使团队成员有更多的机会强化共同持有的信念(Ma et al., 2017),随之形成集体效能。基于网络关系构建的集体效能,能够引导团队有效利用嵌入在网络内部的知识和资源,以提高企业应对环境变化的能力(Widdows et al., 2016),进而增强了团队成员对团队可以成功的完成共同目标的信心。故而创业者通过内部网络关系增强共同信念将促进新创企业的生存和发展。综上所述,本文提出假设:

综上所述,本文提出假设:

H4:集体效能和网络关系在转换型领导与新创企业绩效之间具有链式中介作用,即转换型领导通过正向影响网络关系,进而影响到了集体效能,最终有助于新创企业绩效的提升。

|

图 1 是本研究的概念模型 |

借鉴Li and Gima(2001)的研究,本文将新创企业界定为8年以下的企业。为保证研究设计的严谨以及样本的代表性,本研究样本的收集范围主要集中在中国东北地区(黑吉辽三省)、京津地区(京津冀三省市)、长三角地区(沪江浙三省市)、珠三角地区(粤)以及中原地区(鄂豫鲁三省),共计13个省市自治区。另外,由于本研究采用跨层级的研究方法,因此本研究借鉴朱天一(2012)以及Leuteritz et al.(2017)关于跨层研究的方法,将调研对象分为新创企业的CEO和创业团队成员,不同的收集来源也有助于避免同源偏差,并于前后间隔半年分两次收集数据。本研究于2018年7月-9月向591家新创企业发放除绩效和企业层面控制变量以外的所有题项问卷,每家企业发放4份问卷(考虑到样本配对,每家企业最后收回的团队层面问卷至少保证3份)。2019年2月-3月再次向上述企业CEO发放剩余题项问卷。本研究采取随机抽样方式发放研究问卷,总共发放591份CEO问卷和2364份员工问卷。CEO部分问卷共回收497份问卷,回收率为84.08%,剔除无效问卷,共回收有效问卷432份,有效回收率为73.09%。员工部分问卷共收回收1480份,剔除无效问卷之后得到有效问卷1296份,问卷有效率54.82%。综上,所有样本来自于432家新创企业CEO和1296名员工。

本研究采用面对面以及邮寄问卷方式收集资料。东北地区和京津冀地区的所有问卷均采取面对面的形式收集,其他区域均采用邮寄问卷的形式。在发放问卷之前,课题组成员通过政府部分的协助拿到企业名录,然后根据8年的临界点随机选择企业进行调研。在邮寄给每一家企业的问卷套包中,均包含一封致企业负责人的信箴(说明来信缘由、研究目的、问卷填答方式并表达致谢之意),4份问卷与4只小型自粘信封(针对员工),以及一只中型自粘回邮信封袋。此处提供自粘的小信封主要是保持问卷的匿名性,以提高填答者真实填答的意愿与可能性。两个阶段的调研均是如此进行,第二阶段只附上一封回邮信封以供CEO使用。

(二) 变量测量1.转换型领导。转换型领导借鉴了Bass et al.(2003)的量表(MLQ),主要包含四个维度,即理念影响、精神鼓舞、才智激发以及个别关怀,共20个题项,其中理念的影响共有8个测项,包括"领导对未来会描绘出一幅令我向往的景象"、"领导展现高度的自信与能力"、"领导的行事作风颇令我尊敬"等。精神鼓舞共有4个测项,包含"领导经常与员工聊到他的价值观和信念"、"领导很强调目标的重要性"等条目。才智激发共有4个测项,包含"领导常常尝试用不同的观点来解决问题"、"领导常建议一些新的方法来帮助我们完成任务"等条目。个别关怀共有4个测项,包含"领导常常花费很多时间来开导和辅导我们"、"领导会顾及到我们不同的需求与能力"等条目。本文采用李克特七级量表进行测量。总量表的因子载荷值区间0.61-0.86,AVE值为0.51,信度值α为0.84,CR值为0.86。

2.集体效能。集体效能作为一个单维度变量,我们借鉴了Jex and Bliese(2000)的量表,共有四个题项,即"相较于其他部门,我认为我们部门表现更好"、"我认为本部门的同事都受到良好的专业训练"、"我对于本部门完成工作的能力有充分的信心"以及"若有新的工作交代下来,本部门的同事都乐意一起努力"。所有项目的测量都使用李克特七级量表测量。总量表的因子载荷值区间0.634-0.81,AVE值为0.50,信度值α为0.82,CR值为0.84。

3.网络关系。本文借鉴Hendricks et al.(2019)开发的内部网络关系量表,共包括四个题项,即"当企业寻求建议时,我们作为员工总是会提供新知识或专业技能"、"我们团队成员在工作中经常与他人互动"、"我们团队的员工彼此关系相当密切"以及"我们团队员工经常从其他员工身上寻求新知识或专业技能"。所有题项均采用李克特七级量表进行测量。总量表的因子载荷值区间0.70-0.86,AVE值为0.56,信度值α为0.87,CR值为0.88。

4.新创企业绩效。本文借鉴Carmeli et al.(2011)和董保宝(2014)关于新创企业绩效的指标,从生存和成长两个方面来测度绩效表现,这一量表也成为了测量生存性和成长性绩效的规范性量表(如Para,2018)。通过请新创企业的高管评估与主要竞争对手相比,企业过去一年的绩效表现,即代表生存绩效的市场占有率、收益率、投资回报率,以及代表成长绩效的与同行业相比企业市场份额增长情况、雇员人数增长情况、销售额增长情况和新产品或服务增长情况。本研究采用李克特七级量表进行测量,其中1代表远低于竞争企业,7代表远高于竞争企业。本文计算了这7个项目的均值,将其作为绩效表现数值。总量表的因子载荷值区间0.70-0.85,AVE值为0.55,信度值α为0.87,CR值为0.90。

5.控制变量。本研究个体层面的控制变量分别为CEO在该公司担任该职位的时间以及CEO的年龄(Gottfredson and Aguinis, 2017);团队层面的控制变量为该员工所在团队的人数(Kelemen,2020);企业层面的控制变量为企业人数以及企业成立年限(Zhang and Kim, 2020)。

四、实证研究 (一) 相关系数矩阵表 1呈现了变量之间的相关系数矩阵。从相关系数表可初步推测本研究变量之间的关系,转换型领导分别与集体效能、网络关系以新创企业绩效之间均呈现正相关,这表明了变量之间的显著影响关系。为了进一步检验假设,本文将利用回归分析解读它们之间的深层次关系。

| 表 1 相关系数矩阵 |

本研究进行层级线性模型时必须整合个别受测者的分数至团队层次,根据Bliese (2000)有关多层次研究整合资料时需检验的指标,即组内一致性(within-group agreement)、组内相关(1) 或称ICC (1) (intra class correlation(1))以及组内相关(2) 或称ICC (2) (intra class correlation (2)),本文通过这些指标来检验是否有足够的统计结果支持数据适合层级线性模型(hierarchical linear modeling, HLM)。

首先,必须先确认资料是否有高度的组内一致性(within-group agreement),组内一致性是指同组的受测者对构念有相同反应的程度,一致程度越高表示可以将同组受测者的分数整合以代表单位层级变量的分数。James et al.(1982)提出将Rwg(j)做为资料整合的标准判定个体员工的回答是否可以整合至团队层级。一般来说,若中位数的Rwg(j)值大于0.7,则表示资料有足够的内部一致性,可以合并。其次,除了检验个别受测者的回答是否具有一致性外,在合并个别分数之前还需先检测是否有足够的组间差异,例如,为了检测转换型领导在个体层面与团队层面上是否有变异存在,应对转换型领导进行组内差异与组间差异检验,通过使用HLM估计的虚无模型(null model)来计算ICC (1) 值。通常ICC (1) 值以是否大于0.12作为是否可以合并数据的判断标准。最后,要考虑的是ICC (2) 的值。ICC (2) 是指群体平均数的信度(reliability)(Bliese,2000),也即将个人层面变量整合成团队或公司层面变量的信度。一般用虚无模型所计算的ICC (1) 与群体大小的样本数来计算ICC (2) 的值,通常以是否大于0.7作为判定标准。表 2呈现了上述指标。结果表明,本研究所用员工层面的问卷数据可以整合到团队层面。

| 表 2 ICC (1)、ICC (2)与Rwg (j)系数表 |

本文用Cronbach α系数来检验问卷的信度,通过因子分析可知,所有变量的Cronbach α均大于0.7的临界值,问卷数据可靠性较高。关于效度,由于所有测量指标均源于成熟量表,所有量表均被用于新创企业的测量并表现出了很好的效度值。因此,本文量表的内容效度较高。而关于区分效度,主要看AVE的平方根是否大于此变量与其他变量的系数,大于则表明量表区分度较好。而关于聚敛效度,AVE的数值大于0.5则表明聚敛效度较好(Fornell and Larcker, 1981)。通过上述分析,我们发现,本研究所用量表的信度和效度均符合后续分析的要求。

(四) 假设检验本研究利用层级线性模型来验证本文的假设。第一,HLM模型能明显区别特定团队内的成员之间比其他团队成员更相似,代表团队内成员们可被视为特定的群体,这样可以消除个人层面对照团队层面的数据时,被视为独立样本的误差;第二,HLM模型能从结果中测量出较低层级与较高层级的单位变异,同时能维持模型分析的适配性。换句话说,HLM可测量出个人层面的预测变量对团队层面结果变项的影响,同时计算出跨层次对团队层面结果变量的解释变异程度;第三,HLM模型可降低将不同层级的数据放到同一个层级后再进行回归分析的误差。根据HLM的回归原理,结合HLM7.0软件进行跨层分析,具体结果见表 3和表 4所示。

| 表 3 以集体效能为结果变量的HLM回归分析 |

| 表 4 以网络关系为结果变量的HLM回归分析 |

从表 3和表 4可以看出,转换型领导分别与集体效能和网络关系呈现显著的正向关系,而且转换型领导对于集体效能的影响明显大于其对网络关系的影响。但这只是证明了在跨层情况下自变量对中介变量具有显著的影响,而对于跨层中介的具体效应,我们还需要借鉴Hayes开发的Bootstrap方法来验证。

Ting et al.(2021)使用Hayes开发的Bootstrap方法验证了跨层次的中介作用。本文借鉴这一方法并在回归分析中选择Hayes模型6,迭代次数选择10000。Bootstrapping分析结果表明结果表 5所示,转换型领导与新创企业绩效关系呈现正向显著关系(β=0.39,p<0.01,CI∈[0.17, 0.49],不包含0)。因而假设H1得到验证。

| 表 5 基于Bootstrap的中介效用分析 |

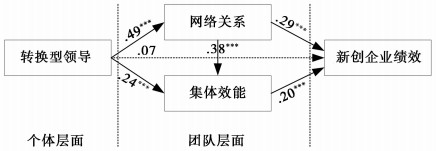

接着,我们检验网络关系、集体效能的中介作用。实证结果表明,转换型领导对网络关系和集体效能都分别呈现正向显著影响(β=0.49,p<0.01,CI∈[0.44, 0.86],不包含0;β=0.24,p<0.01,CI∈[0.10, 0.51],不包含0),网络关系对集体效能也有正向显著影响(β=0.38,p<0.01,CI∈[0.30, 0.91],不包含0);网络关系和集体效能分别对新创企业绩效均有显著影响(β=0.29,p<0.01,CI∈[0.34, 0.93],不包含0;β=0.20,p<0.05,CI∈[0.19, 0.57],不包含0),而在同步加入两个中介变量的情况下,我们发现转换型领导对新创企业绩效的直接效应却变得不显著(β=0.07,CI∈[-0.21, 0.29],包含0)。这说明网络关系、集体效能在展缓型领导影响新创企业绩效的过程中分别具有完全中介效应和链式中介效用,因此H2、H3和H4均得到数据支持。完全中介的模型如下图 2所示。

|

图 2 转换型领导到新创企业绩效的完全中介模型 注:虚线表示系数不显著。 |

在本研究中,由于存在双重中介效用,因此,我们需要进一步分析网络关系和集体效能中介效应的大小。根据方杰等(2014)提出的检验多重中介效应的方法,首先,本文分析网络关系、集体效能的同步中介和链式中介效应,如表 5所示,转换型领导通过网络关系到新创企业绩效的中介效应M1为0.22,95%的置信区间为[0.04,0.30]。转换型领导通过集体效能到新创企业绩效的中介效应M2为0.09,95%的置信区间为[0.02,0.27]。转换型领导依次通过网络关系、集体效能到新创企业绩效的链式中介效应M3为0.08,95%的置信区间为[0.01,0.21]。M1、M2、M3的置信区间都不包含零,充分证明三个中介效应都是显著的,假设H2、H3、H4进一步得到支持。其次,关于转换型领导到新创企业绩效的总体中介效应,实际上是M1+M2+M3。表 5结果表明,总中介效应为0.39,95%的置信区间也不包含零(95%CI=[0.36,0.79])。这说明转换型领导是完全经由网络关系和集体效能对新创企业绩效起作用。再次,根据影响系数计算不同中介路径影响的相对重要性,转换型领导通过网络关系对新创企业绩效的中介效应占转换型领导对新创企业绩效总影响效应的23.1%;而通过集体效能产生的中介效应占总效应的56.4%,通过网络关系→集体效能这一链式中介的效应占总效应的20.5%。这表明在三个中介路径中,集体效能发挥的中介作用最大,网络关系-集体效能的链式中介效应弱于网络关系的单独中介效应。

五、讨论与结论 (一) 研究结论随着经济全球化和信息化的迅速发展,新创企业如何获取和维持竞争优势已成为学术界持续关注热点和难点。新创企业CEO的个人影响力及其对团队行为的影响也成为了新创企业能否生存的关键要素。基于高阶理论和社会网络理论,本研究构建了一个跨层次中介作用模型,并对432份跨期的新创企业配对样本进行了实证研究,深入探讨了新创企业CEO的转换型领导对集体效能、网络关系和新创企业绩效的关系机理。研究发现,对于新创企业,转换型领导对新创企业绩效有显著的正向影响,转换型领导分别通过集体效能和网络关系对新创企业绩效发生作用,此外,网络关系和集体效能在转换型领导与新创企业绩效之间具有链式中介作用。研究结果对新创企业构建内部网络关系,培育增强团队成员集体效能具有重要意义,同时该结论在理论上丰富了创业理论和社会网络理论。

(二) 理论贡献本研究结果主要有以下三个方面的理论意义:

第一,本文基于社会网络理论,将团队互动过程中的网络关系与集体效能作为双元中介变量来研究创业领域中转换型领导对新创企业绩效的影响机理,突破了以往单一中介的研究局限,本研究进一步完善了中国转型经济背景下,新创企业发展的双元"引擎",丰富了社会网络理论。由于现有研究忽略了转换型领导和绩效之间的内在机制,因而本文从社会网络视角打开转换型领导力到绩效的黑箱,探究网络关系在二者之间的桥梁作用,将有助于从新创企业生存视角理解社会网络通过整合内外部网络关系来重构内外部资源以突破资源困境的重要价值。由此可见,转换型领导行为对绩效的作用离不开社会网络机制的转化。

第二,高阶理论强调了组织CEO和高管团队的角色与作用,但以往关于领导风格和组织绩效之间关系的研究聚焦于创业者等个体层面,或是基于组织层面考察组织绩效,以及组织层面的其他变量因素在其间的作用机制。由此可见,关于角色向绩效的演化缺乏跨层次的分析(Gao et al., 2020)。本研究聚焦于高阶理论中的CEO领导风格如何与社会网络实现跨层交互影响,从团队互动双路径层面解释了转换型领导的价值,进一步完善了高阶理论,同时也实现了高阶理论与社会网络理论的互育互交,有利于未来深入挖掘理论之间的深层次关联。

第三,现有研究并未过多关注转换型领导与组织绩效间不同中介路径之间的关联以及此种关联对转换型领导与新创企业绩效关系的影响。事实上,如果不能充分说明不同中介路径之间的关联及其发挥作用的顺序,便难以解释为什么实施相同行为的企业在绩效水平上存在较大的差异。基于此,本研究从社会网络的视角出发,提出并验证了聚焦于团队互动行为的网络关系与聚焦于团队共同信念的集体效能之间的正向关联,以及二者在转换型领导与新创企业绩效间发挥的链式中介作用机制。一方面,本研究验证了社会网络理论关于嵌入在网络环境中的团队互动过程与团队共同认知机制形成过程之间正向关联的理论推断,为团队行为管理的研究提供了借鉴。另一方面,本文有助于进一步揭示转换型领导与新创企业绩效间的复杂中介作用机制,为探索转换型领导如何实施团队行为管理来提高新创企业绩效提供了新的思路与借鉴。

(三) 实践启示本文对新创企业的生存和发展具有重要的指导意义。

第一,新创企业CEO应该意识到正确的领导风格对组织的重要影响并选择适当的领导方式。研究表明,转换型领导对新创企业绩效有正向影响。CEO应该充分发挥转换型领导的优势,以自身魅力为各个团队成员树立榜样,通过精神鼓舞和个别关怀激励下属,表现出对下属的人文关怀,以增强下属的自信心、荣誉感和归属感。此外,领导者应将企业的目标愿景与下属的需求结合起来,以激励下属实现更高的个人价值。

第二,本文研究结果表明,在新创企业中,领导者可以通过增加团队互动频率与效果、增强内部紧密度和减少团队冲突来构建团队内部网络关系(Akdere and Egan, 2020),继而使团队成员通过高强度和高密度团队互动行为来提高组织绩效。

第三,本文研究结果表明,CEO可以通过理念影响和个别关怀两种路径来营造团队成员的集体效能感,增强其对组织成功表现的集体预期和成功地完成特定任务的集体信念。使成员在团队互动过程中更具有挑战精神并能有效减少内部冲突,有利于组织目标的实现,进而影响组织绩效。第四,新创企业的CEO应当重视网络关系和集体效能的链式中介作用。通过使团队成员对其他成员的知识和技能有更多的理解和认识,促进团队内部沟通和互动,增进网络关系的紧密度,加强彼此之间的感情和信任,当企业寻求建议时,团队成员能够提供新知识或专业技能来帮助组织获取资源和信息(符健春等,2008),使组织在集思广益的基础上凝聚共识,从而增强团队成员之间的协同效应。

(四) 研究局限与展望当然,本研究也存在一些不足,这也为未来研究提供了研究方向。首先,本研究虽然采用两阶段调查数据,但时间间隔相对较短,因而研究结果具有一定局限性。其次,本文只讨论了一种领导风格对组织绩效的影响,但转换型领导和交易型领导不是相互排斥的(Bass et al., 2003)。诸多学者在Bass理论的基础上提出将转换型领导建立在交易型领导之上,交易型领导可能通过高奖励促使团队内部关系发生变化,也会对组织绩效产生一定的影响。未来研究可以通过对比转换型领导和交易型领导两种领导方式,深入探讨两种领导并存的模式及其适用边界,即考察双元领导方式经由网络关系和集体效能对新创企业绩效的影响。最后,本研究仅探讨了转换型领导影响新创企业绩效的两个中介机制,还有待于扩展其适用条件,即加强对调节机制的考察。对于调节机制,可从个体变量(如吸收能力)或情境特征(如组织文化、社会文化等)予以深入考察。

| [] |

董保宝, 2014, “风险需要平衡吗: 新企业风险承担与绩效倒U型关系及创业能力的中介作用”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 93-102 页。 |

| [] |

高中华、赵晨、付悦、刘永虹, 2020, “团队情境下忧患型领导对角色绩效的多层链式影响机制研究”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 94-105 页。 |

| [] |

葛宝山、王照说, 2019, “创业团队行为整合、关系学习与创业绩效——创业团队行为复制性的调节效应”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 34-46 页。 |

| [] |

方杰、温忠麟、张敏强, 2014, “基于结构方程模型的多重中介效应分析”, 《心理科学》, 第 3 期, 第 735-741 页。 |

| [] |

符健春、王重鸣、孟晓斌, 2008, “创业者领导行为与企业绩效: 创业企业发展阶段的调节效应”, 《应用心理学》, 第 6 期, 第 35-47 页。 |

| [] |

李超平、时勘, 2005, “变革型领导的结构与测量”, 《心理学报》, 第 6 期, 第 803-811 页。 |

| [] |

王琳、冯婧、沈沛龙, 2019, “公司价值与系统性风险双重驱动下企业杠杆率的选择”, 《江淮论坛》, 第 5 期, 第 49-56+193 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2019.05.009 |

| [] |

徐世勇、张柏楠、刘燕君、许昉昉、王继欣, 2019, “情感型领导对同事关系亲密度与员工创新行为的影响: 一个被调节的中介模型”, 《科技进步与对策》, 第 5 期, 第 39-47 页。 |

| [] |

尹洁林、贾沐晓、廖赣丽, 2020, “领导冲突管理风格对团队创新绩效的影响研究——团队积极情绪氛围的中介作用”, 《技术经济》, 第 9 期, 第 75-84 页。 |

| [] |

朱天一, 2012, “领导风格与员工工作满意的关系——组织公平认知为中介效果的研究”, 《经济管理》, 第 6 期, 第 113-127 页。 |

| [] |

郑丽、赵月皎、王树昊, 2021, “企业集团子公司技术创新具有同群效应吗——来自2012-2019年上市公司数据”, 《广东财经大学学报》, 第 4 期, 第 38-49 页。 |

| [] |

Afsar B., 2014, "Transformational Leadership and Innovative Work Behavior". Industrial Management & Data Systems, 8(114), 1270–1300.

|

| [] |

Akdere M., Egan T., 2020, "Transformational Leadership and Human Resource Development: Linking Employee Learning Job Satisfaction and Organizational Performance". Human Resource Development Quarterly, 31(4), 239–251.

|

| [] |

Bandura A., 1977, "Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change". Advances in Behaviour Research & Therapy, 1(4), 139–161.

|

| [] |

Bass B. M., Avolio B. J., Jung D. I., Berson Y., 2003, "Predicting Unit Performance by Assessing Transformational & Transactional Leadersip". Journal of Applied Psychology, 88(2), 207–218.

DOI:10.1037/0021-9010.88.2.207 |

| [] |

Birley S., 1985, "The Role of Networks in the Entrepreneurial Process". Journal of Business Venturing, 1(1), 107–117.

DOI:10.1016/0883-9026(85)90010-2 |

| [] |

Bliese P.D., 2000, "An Introduction to Multilevel Modeling Techniques". Personnel Psychology, 19(4), 1062–1065.

|

| [] |

Boukamcha F., 2019, "The Effect of Transformational Leadership on Corporate Entrepreneurship in Tunisian SMEs". Leadership & Organization Development Journal, 40(3), 286–304.

|

| [] |

Carmeli A., Schaubroeck J., Tishler A., 2011, "How CEO Empowering Leadership Shapes Top Management Team Processes: Implications for Firm Performance". The Leadership Quarterly, 22(2), 399–411.

DOI:10.1016/j.leaqua.2011.02.013 |

| [] |

Chang Y., Chang C., Chen C., 2017, "Transformational Leadership and Corporate Entrepreneurship". Leadership & Organization Development Journal, 38(6), 812–833.

|

| [] |

Chen J.X., 2019, "Demystifying the Impact of Ceo Transformational Leadership on Firm Performance Interactive Roles of Exploratory Innovation and Environmental Uncertainty". Journal of Business Research, 96(3), 85–96.

|

| [] |

Chen M.H, Wang M.C., 2008, "Social Networks and a New Venture's Innovative Capability: The Role of Trust Within Entrepreneurial Teams". R & D Management, 38(3), 253–264.

|

| [] |

Chen Y., Zhou X., Klyver K., 2018, "Collective Efficacy: Linking Paternalistic Leadership to Organizational Commitment". Journal Of Business Ethics, 33(4), 191–217.

DOI:10.1007%2Fs10551-018-3847-9 |

| [] |

Chen L., Zheng W., Yang B., 2016, "Transformational Leadership Social Capital and Organizational Innovation". Leadership & Organization Development Journal, 7(37), 843–859.

|

| [] |

Deana R.W., 2018, "Evaluating Potential Transformational Leaders: Weighing Charisma Vs". Credibility. Leadership & Strategy, 6(46), 28–34.

|

| [] |

Fornell C., Larcker D.F., 1981, "Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error". Journal Of Marketing Research, 18(1), 39–50.

DOI:10.1177/002224378101800104 |

| [] |

Gao R., Murphy W.H., Anderson R.E., 2020, "Transformational Leadership Effects on Salespeople's Attitudes Striving and Performance". Journal Of Business Research, 110, 237–245.

DOI:10.1016/j.jbusres.2020.01.023 |

| [] |

Gima K., Li H., 2001, "He Impact of Interaction Between R & D and Marketing on New Product Performance: An Empirical Analysis Of Chinese High Technology Firms". International Journal of Technology Management, 11(2), 71–92.

|

| [] |

Gonzalez-Brambila, et al., 2013, "The Impact of Network Embeddedness on Research Output". esearch Policy: A Journal Devoted To Research Policy Research Management and Planning, 42(9), 1555–1567.

|

| [] |

Gottfredson R.K., Aguinis H., 2017, "Leadership Behaviors and Follower Performance: Deductive and Inductive Examination of Theoretical Rationales and Underlying Mechanisms". Journal of Organizational Behavior, 38(4), 558–591.

DOI:10.1002/job.2152 |

| [] |

Hai S., Wu K., Park I.J., 2020, "The Role of Perceived High-Performance Hr Practices and Transformational Leadership on Employee Engagement and Citizenship Behaviors". Journal of Managerial Psychology, 35(6), 513–526.

DOI:10.1108/JMP-03-2019-0139 |

| [] |

Hambrick D.C., Mason P.A., 1984, "Upper Echelons: The Organization As a Reflection of Its Top Managers". Academy of Management Review, 9(2), 193–206.

DOI:10.5465/amr.1984.4277628 |

| [] |

Han J.H., et al., 2018, "Effects of High-Performance Work Systems on Transformational Leadership and Team Performance: Investigating The Moderating Roles of Organizational Orientations". Human Resource Management, 57(5), 1065–1082.

DOI:10.1002/hrm.21886 |

| [] |

Hannah S.T., et al., 2008, "Leadership Efficacy: Review and Future Directions". The Leadership Quarterly, 19(6), 669–692.

DOI:10.1016/j.leaqua.2008.09.007 |

| [] |

Hendricks B., Howell T., Bingham C., 2019, "How Much Do Top Management Teams Matter in Founder-Led Firms?". Strategic Management Journal, 32(1), 219–237.

|

| [] |

Hmieleski K.M., Ensley M.D., 2007, "A Contextual Examination of New Venture Performance: Entrepreneur Leadership Behavior Top Management Team Heterogeneity and Environmental Dynamism". Journal of Organizational Behavior, 28(7), 865–889.

DOI:10.1002/job.479 |

| [] |

Illia L., et al., 2011, "Managing Membership Threats Through Collective Efficacy". Journal of Business Research, 64(6), 631–639.

DOI:10.1016/j.jbusres.2010.06.003 |

| [] |

James L.R., 1982, "Aggregation Bias in Estimates of Perceptual Agreement". Journal of Applied Psychology, 67(2), 219–234.

DOI:10.1037/0021-9010.67.2.219 |

| [] |

Jankelová N., Joniaková Z., Némethová I., 2020, "How to Support the Effect of Transformational Leadership on Performance in Agricultural Enterprises". Sustainability, 12(18), 7510.

DOI:10.3390/su12187510 |

| [] |

Jensen M., Potonik K., Chaudhry S., 2020, "A Mixed-Methods Study of Ceo Transformational Leadership and Firm Performance". European Management Journal, 38(6), 153–176.

|

| [] |

Jex S.M., Bliese P.D., 2000, "The Impact of Self-Efficacy Ort Stressor Strain Relations: Coping Style As An Explanatory Mechanism". J Appl Psyehol, 86(3), 401–423.

|

| [] |

Kelemen T.K., Matthews S.H., Zhang X., 2020, "When Does Gender Diversity Enhance Team Performance? The Dual Need For Transformational Leadership and Team Tenure". Journal of Applied Social Psychology, 31(3), 255–278.

|

| [] |

Kim M., Shin Y., 2015, "Collective Efficacy As a Mediator Between Cooperative Group Norms and Group Positive Affect and Team Creativity". Asia Pacific Journal of Management, 32(3), 693–716.

DOI:10.1007/s10490-015-9413-4 |

| [] |

Leuteritz J., Navarro J., Berger R., 2017, "How Knowledge Worker Teams Deal Effectively With Task Uncertainty: The Impact of Transformational Leadership and Group Development". Frontiers in Psychology, 8, 1339.

DOI:10.3389/fpsyg.2017.01339 |

| [] |

Ma Z., et al., 2017, "Why Do High-Performance Human Resource Practices Matter For Team Creativity? The Mediating Role of Collective Efficacy and Knowledge Sharing". Asia Pacific Journal of Management, 34(3), 565–586.

DOI:10.1007/s10490-017-9508-1 |

| [] |

Ng T.W.H., 2017, "Transformational Leadership and Performance Outcomes: Analyses of Multiple Mediation Pathways". The Leadership Quarterly, 28(3), 385–417.

|

| [] |

Para G., 2018, "Exploring the Mediating Effects Between Transformational Leadership and Organizational Performance". Employee Relations, 2(40), 412–432.

|

| [] |

Ting I., Hai J.S., Qian L.K., 2021, "Knowledge Management and Firm Innovative Performance With The Moderating Role of Transformational Leadership". Journal of Knowledge Management, 3, 375–391.

|

| [] |

Wadei K.A., Lu C., Wu W., 2021, "Unpacking The Chain Mediation Process Between Transformational Leadership and Knowledge Worker Creative Performance: Evidence From China". Chinese Management Studies, 15(2), 483–498.

DOI:10.1108/CMS-03-2020-0118 |

| [] |

Wang C.L., et al., 2013, "Entrepreneurial Leadershipand Context in Chinese Firms: a Tale of Two Chinese Private Enterprises". Asia Pacific Business Review, 18(4), 1–26.

|

| [] |

Widdows Richard Sejin, et al., 2016, "The Influence of Social Capital on Knowledge Creation in Online Health Communities". Information Technology & Management, 17(4), 311–321.

|

| [] |

Xie Y., et al., 2018, "Leadership Style and Innovation Atmosphere in Enterprises: An Empirical Study". Technological Forecasting and Social Change, 135, 257–265.

DOI:10.1016/j.techfore.2018.05.017 |

| [] |

Zhang X.Q., Kim M.J., 2020, "The Effects of Transformational Leadership on Job Performance in China Firms: Focused on The Mediating Effect of Emotional Intelligence and The Moderating Effect of Self-Efficacy". International Business Review, 24(1), 33–48.

DOI:10.21739/IBR.2020.03.24.1.33 |

| [] |

Zhang A.Y., Tsui A.S., Wang D.X., 2011, "Leadership Behaviors and Group Creativity in Chinese Organizations: The Role of Group Processes". The Leadership Quarterly, 22(5), 851–862.

|

00)

00) 00)

00)