金融市场存在性别比例失衡问题。根据上海证券交易所披露的统计年鉴显示,从2007年开始我国女性投资者占比逐年减少,由2007年的45.85%缩减至2015年的43.76% ①。金融市场环境弥漫着“男子气概”文化气息。

① 由于2015年以前,我国实行一人一户限制,并且投资者一般会在上海证券交易所和深圳证券交易所同时开户,因此,上海证券交易所提供的股票投资者状况,基本上能反映我国A股个人投资者的整体状况。自2015年4月13日起我国A股市场全面放开一人一户限制,自然人可开立多个深A和沪A股账户。

现有研究性别差异的行为金融学文献,发现了与金融市场交易行为相关的三方面情形:第一,女性比男性显得过度不自信(Barber and Odean, 2001),她们交易股票的频率较低(Fellner and Maciejovsky, 2007)。第二,女性比男性更为风险厌恶(Croson and Gneezy, 2009),她们倾向于投资更少比例的风险资产(Hariharan et al.,2000)。第三,女性更为规避与其他投资者竞争(Niederle and Vesterlund, 2007),并且拥有较少的金融知识(Driva et al.,2016),她们不愿意参与股票投资(Bannier and Neuberty, 2016)。然而,这些研究并没有很好地回答男性与女性投资者股票交易决策是否存在差异。与男性相比,女性投资者是否是更出色的股票交易者?她们是否拥有较少的股票交易决策偏见?目前,这些问题尚存在争议。

为此,本文以处置效应为研究视角,重点考察男性和女性投资者股票交易决策偏见特征及其影响机理,旨在回答女性投资者的股票交易决策是否优于男性。处置效应(Disposition Effect)是投资者的股票交易决策偏见,它是指投资者倾向于过早卖出盈利的股票、过久持有亏损的股票(Shefrin and Statman, 1985)。即使盈利股票的平均超额收益率高于亏损的股票,投资者仍然会乐于处置盈利的股票(Odean,1998)。

事实上,Summers and Duxbury(2012)强调情绪对投资者处置效应的重要作用。他们认为处置效应来源于正性情绪和负性情绪间的情绪平衡,既包括预期情绪,也包括体验情绪。实验中,他们通过改变投资者的股票购买选择权来控制投资者的情绪体验,研究发现感知后悔导致投资者继续持有亏损股票。李建标等(2019)也认为感知后悔是产生处置效应的关键因素,他的实验研究发现感知后悔对投资者处置效应有显著正向作用。

基于此,本文认为投资者感知后悔对股票交易决策起着决定作用,如果处置效应存在性别差异,那么其内在机制可能是感知后悔①。心理学研究已经证实情绪存在性别差异(Else-Quest et al.,2012)。不论在东方文化中,还是在西方文化中,女性都被视为更为情绪化的性别(Belk and Snell, 1986)。女性具有情绪识别(Hall,1978)和情绪记忆(Fujita,1991)优势。在股票交易中,女性的情绪识别和记忆优势,可能导致她们拥有更多的情绪体验,从而做出非理性的股票交易决策。比如,在遭受资本损失时,女性的感知后悔程度会高于男性,因此她们更不愿意卖出亏损的股票。

① 目前心理学文献多局限于对情绪的性别差异进行解释,并不关注其对行为的驱动作用。正如Elster(1998,p.47)所说,“心理学对情绪的研究并没有关注情绪是如何驱动行为的。相反,他们尝试识别情绪产生的根源。一定程度上,心理学家通常关注的是行动倾向,而不是观测到的行为。”而行为金融学文献较少关注情绪的性别差异对个体行为的潜在影响(杨晓兰和高媚,2018;周业安,2019)。

为了厘清处置效应的性别差异以及影响机理,本文采用Frydman and Rangel(2014)的实验设计。Frydman and Rangel(2014)实验设计的关键是每个股票价格变化服从正自相关性,只要股票的价格上涨,理性的被试将会买入或者持有股票,这跟处置效应的交易策略完全相反。进一步,本文收集被试报告的感知后悔数据,比较男性与女性的后悔程度,从而深入剖析感知后悔的性别差异对处置效应的影响。最后,我们通过一个田野实验对研究结果的稳健性进行了检验。

本文可能的贡献之处有三个。第一,本文厘清了处置效应性别差异的影响机理②。虽然现有文献探讨了处置效应的性别差异(Barber et al.,2007;Da Costa et al.,2008;Cheng et al.,2013),但是这些研究对其内在影响机理的关注较少。Rau(2014)实验研究发现,损失厌恶导致处置效应存在性别差异。基于李建标等(2019)的研究,本文则实验检验了感知后悔对处置效应性别差异的作用,从而补充了Rau(2014)的研究(即丰富了处置效应性别差异的理论解释),并进一步扩展了李建标等(2019)的研究(即从检验感知后悔与处置效应二者之间关系到检验投资者性别、感知后悔与处置效应三者之间关系)。第二,本研究以中国A股个人投资者为研究对象,发现中国A股个人投资者的处置效应存在性别差异。我们的研究结果与Rau(2014)以及Cheng et al.(2013)的研究结论相一致,与Barber et al.(2007)的研究结论不一致①。第三,本文补充了国内有关处置效应的实证研究,加深了对处置效应性别差异的认识。国内一些学者则利用投资者个人账户数据或证券市场公开交易数据,检验了我国个人投资者的股票交易行为和交易策略(史永东等,2009)、处置效应的产生条件以及处置效应中区分盈利和亏损的参考价格选择(李学峰等,2011),本研究则实验检验了处置效应的性别差异及其内在影响机理。

② 值得注意的是,感知后悔在性别和处置效应之间起着部分中介作用,其它可能的中介变量(比如损失厌恶、认知失调和自我控制等)也可能作用于处置效应的性别差异(Shefrin and Statman, 1985)。

① 具体分析请见总结与讨论部分。

本文余下的部分安排如下:第二部分为相关文献和研究假设;第三部分为实验设计,主要介绍了实验基本原理、贝叶斯投资者的股票交易策略以及处置效应的测量方法;第四部分为实验结果分析;第五部分为稳健性检验,这部分我们以非学生被试为研究对象进行了一项田野实验研究,进一步检验处置效应存在性别差异的研究结论是否稳健;第六部分为结论与建议。

二、相关文献与研究假设处置效应是投资者进行股票交易的非理性偏差行为。迄今为止,越来越多的研究表明处置效应普遍存在于不同的国家、不同种类的资产和不同类型的投资者。如Odean(1998)、Grinblatt and Keloharju(2001)、Feng and Seasholes(2005)、Brown et al.(2006)分别发现了美国、芬兰、中国和澳大利亚金融市场中的处置效应现象;Odean(1998)、Heath et al.(1999)、Genesove and Mayer(1997)、Locke and Mann(2005)分别研究了股票、股票期权、房地产和期货资产中的处置效应现象;Odean(1998)、Shapira and Venezia(2001)分别研究了个人投资者和机构投资者的处置效应现象。

早期研究主要对不同类型的投资者进行分类研究,初步发现了一些与处置效应相关的投资者特征。例如,与专业投资者相比,个体投资者的处置效应更高(Shapira and Venezia, 2001);不成熟市场的投资者处置效应更高(Chui,2001)。始于Feng and Seasholes(2005)、Dhar and Zhu(2006),一些文献尝试从个体层面剖析影响处置效应的投资者特征。Feng and Seasholes(2005)发现随着投资者股票交易经验和股票操作老练度的提升,他们的处置效应会显著降低,这表现为投资者会愿意处置亏损股票,而且处置盈利股票的比例也大幅减少。除了股票交易经验,Dhar and Zhu(2006)还检验了个体投资者的收入和职业对处置效应的影响,他们发现高收入和从事专业性工作的投资者,处置效应更低。Calvet et al.(2009)发现富裕且持股多样化的投资者处置盈利股票的意愿较弱,相反,他们更愿意卖出亏损的股票。Da Costa et al.(2013)实验检验了股票交易经验与处置效应之间的相关关系。与以上实证研究结论相一致,他们的实验结果表明机器人被试不存在处置效应,无交易经验的学生被试和有交易经验的非学生被试均存在处置效应,并且有交易经验的非学生被试处置效应更低。

(一) 处置效应的性别差异股票交易经验和财富是投资者的外在特征,而个体投资者的性别是天生的。现有针对处置效应性别差异的文献研究并没有得到统一的研究结论。Rau(2014)以德国本科生被试为研究对象,实验研究发现女性的处置效应显著高于男性,具体地表现为男性与女性在处置盈利股票上没有显著差异,但是女性比男性更不愿意处置亏损股票。与Rau(2014)的研究结果相一致,Cheng et al.(2013)以中国台湾个体投资者进行实证研究也发现,男性比女性更愿意处置亏损的股票,因此女性投资者的处置效应显著高于男性。

然而,Da Costa et al.(2008)以巴西本科生被试为研究对象,实验研究发现处置效应并不存在性别差异。Barber et al.(2007)以中国台湾个体投资者股票交易数据为研究样本也发现虽然男性和女性均存在处置效应,但二者差异不具有统计显著性。

基于以上文献研究结果,提出如下两个备择假设:

假设1a:女性和男性投资者的处置效应不存在显著差异。

假设1b:女性投资者的处置效应显著高于男性投资者。

(二) 处置效应性别差异的影响机理性别是个体内部基本的生物因素之一。已有研究发现,情绪加工存在性别差异,这不仅体现在女性的情绪识别和记忆优势,还表现在女性较差的负性情绪管理能力①。男性与女性在情绪体验和情绪管理上存在的显著差异,可能与其先天的脑—生理基础有关。Chen et al.(2007)发现,在大脑单位容积内,女性灰质比更高,而男性白质比更高。灰质主要负责认知加工,女性的情绪加工优势可能与其单位容积内的灰质比更高有关(Gur et al.,1999)。Gur et al.(2002)对男性和女性的前额叶和颞叶边缘系统区域体积进行研究,发现女性具有更大的眶额皮层体积。眶额皮层是典型的情感联结区域,与情绪的主观体验密切相关。McRae et al.(2008)研究了男性与女性负性情绪调节的神经机制差异。他们发现在负性情绪调节过程中,男性比女性杏仁核活动减少的更多,且卷入较少的前额叶区域活动。进一步,Mak et al.(2009)发现在控制负性情绪时,男性的左背外侧前额叶、外侧眶额皮层和右前扣带回等区域有更强的活动,而女性仅仅在左内侧眶额皮层——与情绪评价和体验相关的脑区——有更多活动。这为女性较差的负性情绪管理能力提供了直接的神经机制证据。

① 情绪管理(Emotion Regulation)是指个体对情绪发生、体验与表达施加影响的过程(Gross,1999)。

认知神经科学和神经生理学的研究表明女性具有情绪加工优势,并且女性的负性情绪管理能力较差。一些文献依据情绪管理理论来解释情绪体验对个体决策的不同影响。例如,Seo and Barrett(2007)发现投资者提高识别、区分情感的能力以及增强对决策偏见的控制力,可以帮助他们获得更高的投资收益。Fenton-O’Creevy et al.(2011)定性研究了情绪管理策略对投资者股票交易决策的影响,结果显示个体调节自身情绪状态所采取的策略不同,其交易行为和投资绩效不同。Hariharan et al.(2015)的实验研究为个体投资者情绪管理、情绪体验与股票交易决策之间的关系提供了直接的证据,他们发现情绪管理策略不仅降低了投资者的情绪体验水平,还有利于投资者做出期望收益最大化的理性交易决策。

基于以上分析,本文认为如果女性投资者的处置效应高于男性投资者,那么其影响机理可能是感知后悔。在股票交易决策过程中,女性的情绪加工优势,可能导致女性投资者拥有更多的情绪体验,而女性先天较差的情绪管理能力,使得她们难以控制情绪体验对股票交易决策的不利影响,尤其在遭受资本损失时,女性会感知更高程度的后悔程度,从而做出非理性地交易行为,即过早卖出盈利的股票和过久持有亏损的股票。

假设2:如果女性投资者的处置效应显著高于男性,那么其内在影响机理是感知后悔。

三、实验设计 (一) 实验原理本文实验设计基于Frydman and Rangel(2014)。实验中,被试的任务是在看到股票A、股票B或者股票C的价格变动信息后,选择是否交易股票。被试在做出股票交易决策前,需要报告自己的感知后悔程度。

整个实验开始时,每个被试持有股票A、股票B和股票C各一股,并拥有50 ECUs(Experimental Currency Units,简称ECUs,代表实验货币)的现金。每只股票的初始价格均为100 ECUs。实验总共进行45期①。每期,计算机从三只股票中随机抽取一只,在被试的计算机屏幕上更新其价格。为了让被试获得每只股票的价格走势信息,前9期他们不需要做任何操作,只会看到股票的价格变动情况。从第10期开始,被试看到某只股票的价格更新信息后,首先需要报告自己的后悔程度(“要是我不卖它就好了”或者“要是我不买它就好了”,1-7级量表),然后选择是否交易股票②。每期,如果被试持有股票,那么需要回答“要是我不买它就好了”的赞成度,然后选择是否卖出;如果被试没有持有股票,那么需要回答“要是我不卖它就好了”的赞成度,然后选择是否买入。被试在计算机屏幕上会看到更新的是哪只股票、股票的最新价格、涨跌值、买入价格或卖出价格以及可用现金。

① 为了控制截止期效应,我们告诉被试实验进行n期。

② Lin et al.(2006)采用7级量表调查研究了后悔情绪对投资者股票交易决策的影响。我们借鉴Lin et al. (2006)和Li et al.(2018)对投资者后悔的测量方法,每期被试在做出股票交易前,让他们报告对先前交易结果的感知后悔程度。

每期,仅有一只股票被随机选中更新价格,没有被选中的另外两只股票,它们的价格在本期保持不变。被试每只股票最多持有一股,不允许卖空股票。为避免流动性限制,被试的现金不足时,可负债购买股票,负债额会从收益中扣除③。

③ 充足的初始禀赋和最多持有一股的限制,使得被试在实验最后几乎不可能为负收益。

每只股票的价格变动均由独立的两状态(好状态和坏状态)马尔可夫链决定。实验开始时,每只股票的市场初始状态随机确定(0.5的可能为好状态,0.5的可能为坏状态)。假设T期,股票i的价格为Pi, T,市场状态为Si, T,Si, T {好状态,坏状态}。T+1期,如果更新价格的不是股票i,那么股票i在T+1期的市场状态Si, T+1=Si, T,股票价格Pi, T+1=Pi, T。如果T+1期更新价格的是股票i,那么股票i在T+1期的市场状态Si, T+1=Si, T的概率为0.8,Si, T+1≠Si, T的概率为0.2。此时,如果Si, T+1为好状态,那么T+1期股票i上涨的概率为0.6,下跌的概率为0.4;如果Si, T+1为坏状态,那么T+1期股票i上涨的概率为0.4,下跌的概率为0.6。i股票价格的涨跌值服从{5 ECU,10 ECUs,15 ECUs}上的独立均匀分布。

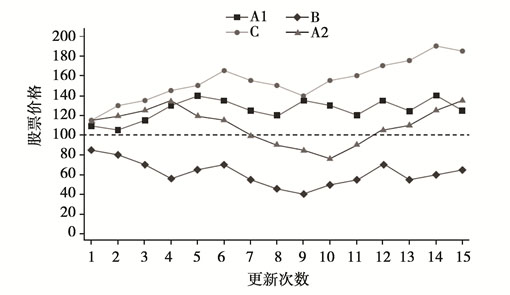

整个实验过程中,被试均不知道每只股票的市场状态,他们必须从股价的走势来推测股票的好坏状态。为了便于比较被试的交易行为和控制被试对未来股价的预期,与Weber and Camerer(1998)以及Frydman and Rangel(2014)的实验设计相一致,我们预先设定每个股票的价格走势。另外,为了排除股票价格走势对被试买卖行为产生的潜在影响,我们使用2个系列的股票价格,主要区别是股票A的价格。图 1是实验中被试观测到的不同股票价格的走势情况。价格系列1中三只股票为A1、B和C,价格系列2中三只股票为A2、B和C,期次均为45期。

|

图 1 股票价格走势图 |

Frydman and Rangel(2014)实验设计的关键是股票的价格服从正自相关性,股票本期的价格上涨,那么它很可能是好状态,如果是好状态,那么它下期仍有80%机会是好状态,因此股票价格继续上涨的可能性大于下跌的可能性。这样,如果被试是理性的,股票价格上涨时,最优的策略是持有,股票价格下跌时,最优的策略是卖出,这与处置效应的交易策略完全相反①。

① 然而,实验中持有均值反转信念的被试会非理性的认为股票价格上涨(下跌)到一定程度会逐渐下跌(上涨),他们也会处置上涨的股票,买入下跌的股票。采用与本文相同的实验设计,Frydman and Camerer(2016)对比了显示股票价格在未来期次最可能的涨跌情况和不显示股票价格在未来期次最可能的涨跌情况设置中,被试的处置效应差异,结果发现显示股票价格在未来期次最可能的涨跌情况可以部分减少被试的处置效应,但他们的交易行为仍然大幅偏离于最优决策,这表明均值反转信念并不能完全解释处置效应。在此基础上,为了最大程度地排除被试的均值反转信念,每期我们通过↑或者↓箭头来提示被试股票价格在未来期次最可能的涨跌情况。

45期期末,被试持有的股票将以其最新价格全部卖出。我们给予被试金钱激励来诱导他们做出收益最大化的交易行为。实验结束后,被试获得的实验币总数为Y,则他们的最终收益是:Y/20元+10元(出场费)。被试的收益范围28元到50元,平均收益31.23元。实验通过Z-tree软件在计算机上进行(Fischbacher,2007)。整个实验大约持续60到70分钟。

实验在南开大学泽尔滕实验室进行。132名本科生和研究生参与了实验(男性66名,女性66名;年龄范围19到25岁,平均年龄21.66)。63名被试(男性27名,女性36名)参与价格系列1实验,69名被试(男性39名,女性30名)参加价格序列2的实验②。

② 不同价格系列和不同场次的实验,被试的股票交易决策无显著差异(所有p值均大于0.30)。因此,我们在后续分析中不再考虑价格系列对处置效应的影响。

(二) 处置效应的测量每次当投资者面临一个股票卖出机会时,他的决策可以分为四类:实现盈利(Realized Gains)、实现亏损(Realized Loses)、账面盈利(Paper Gains)和账面亏损(Paper Loses)。以股票购买价格为参照点,股票最新价格高于购买价格时,投资者卖出股票,为实现盈利,不卖出,为账面盈利;股票最新价格低于购买价格时,若投资者卖出股票,为实现亏损,不卖出,为账面亏损。统计每一个投资者账户中实现盈利、实现亏损、账面盈利和账面亏损的数量,就可以计算实现盈利率(Proportion of Gains Realized)和实现亏损率(Proportion of Loses Realized)。即实现盈利率=实现盈利/(实现盈利+账面盈利);实现亏损率=实现亏损/(实现亏损+账面亏损)。Odean(1998)通过计算股票的实现盈利率和实现亏损率之差来测量投资者的处置效应,即:处置效应=实现盈利率-实现亏损率。

我们沿用Odean(1998)方法同时计算了调整处置效应。即,首先测量每个被试的实现盈利率和实现亏损率,然后减去相应价格系列下贝叶斯投资者的实现盈利率和实现亏损率,从而计算出调整的处置效应。之所以计算调整的处置效应,是因为:一是让不同价格系列下的处置效应具有可比性,二是更清晰地比较每个被试的处置效应。在下文的数据分析中,实现盈利率、实现亏损率和处置效应均为调整指标,即实现盈利率和实现亏损率均减掉了贝叶斯投资者的相应数据。

贝叶斯投资者的交易策略是,当本期更新的股票价格上涨时,持有股票,当本期更新的股票价格下跌时,卖出股票。根据贝叶斯投资者的交易策略,可以计算出贝叶斯投资者的实现盈利率和实现亏损率,即:实验中对于价格系列1和价格系列2,贝叶斯投资者的实现盈利率分别为0.235和0.200,实现亏损率均为1。如果投资者存在处置效应,调整后的处置效应值大于0。调整后的处置效应值越高,被试的处置效应越大。

四、实验结果 (一) 女性与男性的处置效应表 1是男性与女性被试股票交易决策的描述性统计。由表 1可知,所有被试实现盈利的平均次数为3.221次,实现亏损的平均次数为1.543次,账面盈利的平均次数为6.422次,账面亏损的平均次数为8.245次。实现盈利率和实现亏损率的均值分别为0.220和-0.762。被试处置效应的范围为[-0.027,1.800],均值为0.982,显著高于0(t值为27.443)。4.5%(4男,2女)的被试,不存在处置效应;95.5%(62男,64女)的被试,存在处置效应。这说明95.5%的被试更愿意卖出盈利的股票,更不愿意卖出亏损的股票。

| 表 1 女性与男性处置效应描述性统计 |

男性被试实现盈利和实现亏损股票的平均次数为3.152和1.686,与女性被试的3.282和1.410均没有显著差异(双尾Mann-Whitney检验,z值分别为0.571和1.183,p值分别为0.541和0.316)。女性被试账面亏损的平均次数为9.243,显著高于男性被试(7.243)(双尾Mann-Whitney检验,z=2.402,p=0.017)。与此相反,女性被试账面盈利的平均次数(4.591)显著低于男性被试(8.254)(双尾Mann-Whitney检验,z=4.283,p < 0.01)。这就导致女性被试实现盈利率(0.329)显著大于男性被试(0.115)(双尾Mann-Whitney检验,z=4.864,p < 0.01),实现亏损率(-0.814)显著小于男性被试(-0.703)(双尾Mann-Whitney检验,z=2.103,p=0.037),即女性被试的处置效应(1.132)显著高于男性被试(0.822)(双尾Mann-Whitney检验,z=4.785,p < 0.01)。

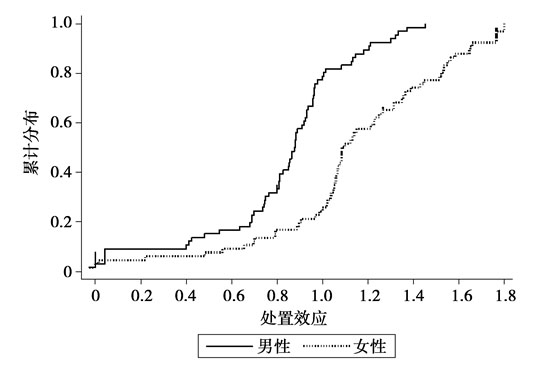

图 2为男性和女性处置效应的累计分布图。由图 2可知,77.273%(51名)男性被试的处置效应值小于1,而女性被试的这一比例仅为24.245%(16名)(双尾Kolmogorov-Smirnov检验,p < 0.01)。

|

图 2 女性与男性处置效应累计分布图 |

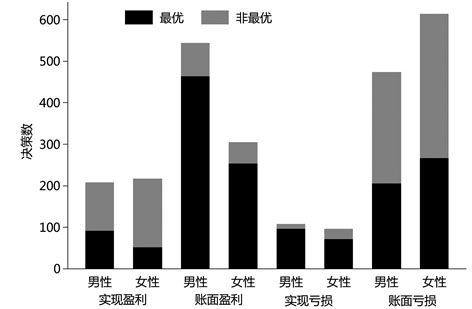

进一步,依据处置效应的测量方法,被试的股票交易行为可以分为不同的决策类型。贝叶斯投资者的交易策略是当股票价格上涨时,持有股票,账面盈利或账面亏损是最优的决策;当股票价格下跌时,卖出股票,实现盈利或实现亏损股票是最优的决策。我们根据这一原则统计了男性和女性不同决策类型的最优和非最优交易数量。

图 3为不同决策类型下男性和女性股票交易决策的最优和非最优数量。男性与女性的非理性决策主要集中于实现盈利和账面亏损,而理性决策主要体现在实现亏损和账面盈利。女性在实现盈利和实现亏损中,非理性决策分别占比76.036%(165/217)和26.041%(25/96),均显著高于男性(55.777%,116/208;11.111%,12/108)(所有的p值均小于0.01)。而男性与女性在账面盈利中,非理性决策分别占比14.440%(80/544)和17.050%(52/305),在账面亏损中,非理性的决策分别占比56.540%(268/474)和56.677%(348/614)。在账面盈利和账面亏损中,男性与女性非理性决策的比例不存在显著差异(所有的p值均大于0.10)。

|

图 3 女性与男性股票交易决策分布图 |

总之,女性被试实现盈利率显著高于男性,实现亏损率显著低于男性,导致女性被试的处置效应高于男性。具体地,男性与女性实现盈利和实现亏损的平均数量没有差异,但是女性被试账面亏损的平均数量显著高于男性,而账面盈利的平均数量显著低于男性,即女性被试更多地持有亏损股票,更多地卖出盈利股票。假设1b得到验证。假设1a没有得到验证。另外,我们发现男性与女性处置效应的差异,最主要的原因是女性较多地非理性持有亏损股票,而男性较多地理性持有盈利股票。虽然男性与女性实现盈利或实现亏损的决策数量没有差异,但是男性投资者的卖出决策要显著优于女性。

(二) 男性与女性处置效应差异的影响机理紧接着,我们分析了男性与女性处置效应差异的影响机理。首先,我们统计并对比了男性和女性被试报告的感知后悔均值。总体来说,女性投资者的感知后悔程度显著高于男性(女性=3.572,男性=3.323,双尾Mann-Whitney检验,z=1.713,p=0.089)。

表 2为不同决策类型下男性和女性被试的感知后悔程度。由表 2可知,在遭受资本损失且选择继续持有股票时,女性的后悔程度均显著高于男性(女性=4.648,男性=4.372,差值为0.276,双尾Mann-Whitney检验,p=0.027)。在面临资本收益且选择卖出股票时,女性的后悔程度均显著小于男性(女性=2.016,男性=2.486,差值为-0.470,双尾Mann-Whitney检验,p < 0.01)。而其它的决策类型,男性与女性感知的后悔并没有显著差异(所有的p值均大于0.50)。

| 表 2 女性与男性感知后悔描述性统计 |

表 3为男性和女性感知后悔与处置效应的相关系数(Spearman's rho)。由表 3可知,女性投资者的感知后悔与实现亏损率显著负相关(r=-0.393, p < 0.01),与实现盈利率显著正相关(r=0.334, p < 0.01),并且与处置效应显著正相关(r=0.553, p < 0.01)。对于男性投资者来说,感知后悔和感知失望与实现盈利率、实现亏损率、处置效应均不相关(所有的p值均大于0.20)。

| 表 3 女性与男性感知后悔与处置效应的相关系数 |

为了验证感知后悔对男性和女性处置效应影响的中介作用,我们进行了OLS回归分析。表 4是针对所有被试实现盈利率、实现亏损率和处置效应的回归分析①。表 5是女性对感知后悔的回归分析。感知后悔为实验中投资者报告的后悔程度均值。女性为虚拟变量,取值1为女性,0为男性。女性×感知后悔为女性和感知后悔的交叉项。另外,我们控制了投资者的损失厌恶和交易经验。损失厌恶采用投资者选择安全选项的彩票数量来衡量(Rau,2015),取值范围为0到10。交易经验为虚拟变量,取值1代表有炒股经历,否则为0②。

| 表 4 性别与感知后悔对股票交易决策的回归分析 |

| 表 5 性别对感知后悔的回归分析 |

① 我们进一步进行了如下回归分析。第一,我们剔除了第10期数据和前期没有交易股票的子样本数据,发现核心研究结论依然稳健。第二,我们以是否实现盈利,以及是否实现亏损的虚拟变量作为因变量,进行了Probit回归分析,发现感知后悔对实现盈利具有正向作用、对实现亏损具有负向作用。第三,我们以前一期的感知后悔作为自变量,发现感知后悔对实现盈利和实现亏损的影响效应没有发生变化。鉴于篇幅原因,这些回归分析结果没有在正文中列示,如需要请向作者索要。

② 在回归方程(1)、(2)和(3)中的股票交易经验回归系数均显著为负,股票交易经验会减少投资者卖出盈利股票比例,这与现有的研究结论相一致(Feng and Seasholes, 2005;Dhar and Zhu, 2006)。另外,在回归方程(4)、(5)和(6)中的损失厌恶回归系数均显著为负,这说明投资者越损失厌恶,他们越不愿意卖出持有的亏损股票,这与Rau(2014)的研究结论相一致。

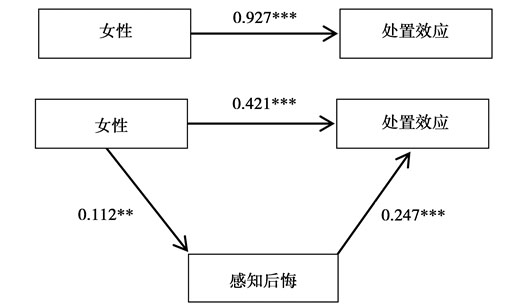

表 4中,在回归方程(1)、(4)和(7)中为女性对实现盈利率、实现亏损率和处置效应的回归分析。女性对实现盈利率和处置效应的回归系数分别为0.396和0.927,分别在5%和1%的水平上具有统计显著性,女性对实现亏损率的回归系数为-0.706,在1%的水平上具有统计显著性,即:与男性投资者相比,女性投资者更不愿意卖出亏损的股票,更愿意卖出盈利的股票,因此处置效应更高。

在回归方程(2)、(5)和(8)中,我们加入感知后悔变量,发现感知后悔对实现盈利率和处置效应的回归系数分别为0.102和0.274,均在1%的水平上具有统计显著性,感知后悔对实现亏损率的回归系数为-0.163,在1%的水平上具有统计显著性,这表明感知后悔对实现盈利率、实现亏损率和处置效应具有显著影响。更为重要地是,我们发现在回归方程(2)、(5)和(8)中,当我们加入感知后悔变量后,女性对实现盈利率、实现亏损率和处置效应的回归系数分别由0.396变为0.214、-0.706变为-0.431、0.927变为0.421。

另外,在回归方程(3)、(6)和(9)中,我们加入女性和感知后悔的交叉项,发现女性×感知后悔对实现盈利率、实现亏损率处置效应的回归系数分别为0.043、0.017和0.108,均具有统计显著性,这表明与男性相比,女性的感知后悔对实现盈利率、实现亏损率和处置效应的影响更强。

表 5回归方程(1)中为女性对感知后悔的回归分析,女性的回归系数分别为0.106,在1%的水平上具有统计显著性。在回归方程2中,我们加入交易经验与风险态度控制变量,女性的回归系数分别为0.112,在5%的水平上具有统计显著性。与男性相比,女性的感知后悔程度更高。

图 4是根据表 4和表 5绘制的感知后悔在性别与处置效应之间中介作用的路径图。由图可知,感知后悔在性别和处置效应之间起着部分中介作用。也就是说,投资者处置效应存在性别差异的影响机理在于感知后悔。假设2得到验证。

|

图 4 感知后悔在性别与处置效应之间的中介作用 |

我们的实验室实验研究结果显示女性投资者的处置效应显著高于男性,感知后悔在女性投资者和处置效应之间起着部分中介作用。但是,一方面,实验室实验研究以学生为被试,研究结果是否具有外部有效性存在不确定性。另一方面,在实验中我们让被试报告自己的感知后悔程度,然后做出股票交易决策,这可能会诱导被试的后悔情绪,从而观测到男性与女性处置效应存在差异。

为了解决这些问题,我们进行了一项田野实验研究,以检验处置效应存在性别差异的结果是否稳健。具体来说,我们招募了117名有股票交易经验的非学生被试,其中男性投资者60名,女性投资者57名①。被试通过问卷星在网上完成实验。被试在完成实验后获得一份微信红包,金额从10元到20元不等。

① 为了控制投资者职业对处置效应的影响,我们招募的117名投资者均为非专业投资者。

我们借鉴Aspara and Hoffmann(2015)的实验设计,首先让被试阅读有关自己股票投资情况的说明,即“一年前,你购买了价值5000元人民币的股票,即X股票3000元和Y股票2000元,现在两只股票的价值变动情况如下:(1)股票X的价值由3000元下降到2600元;(2)股票Y的价值由2000元上涨到2600元。因此,现在你持有两只股票的价值均为2600元,总价值为5200元。”阅读完股票投资情况之后,被试需要分别评价自己现在卖出股票X和股票Y的意愿:“我愿意卖掉股票X”、“我愿意卖掉股票Y”。采用李克特7分量表进行度量,1=“非常不愿意”,7=“非常愿意”。股票X为亏损股票,股票Y为盈利股票②。

② 为了避免实验者需求效应,我们增加了一些不相关任务,这些不相关任务包括让被试完成如何在储蓄、股票和债券之间进行投资组合分配,以及在完成投资组合分配后根据市场状况计算个人投资收益等。另外,为了最大程度地保证股票交易决策的真实性,我们告知被试股票X和股票Y为两只真实的上市公司。

实验最后,让被试报告自己的人口统计学信息,包含性别、年龄、家庭月收入和股票交易年限。家庭月收入为有序分类变量,1代表小于等于4000元,2代表4001元到15000元,3代表15001元到30000元,4代表30000元以上。股票交易年限为有序分类变量,1代表一年,2代表两年到五年,3代表五年以上。被试的平均年龄为30.931岁,59%被试的股票交易经验为两年到五年,家庭月收入集中于15001元到30000元(占比48%)。非参数检验结果显示,女性投资者和男性投资者在年龄、家庭月收入以及股票交易年限上均无显著差异(所有的p值均大于0.35)。

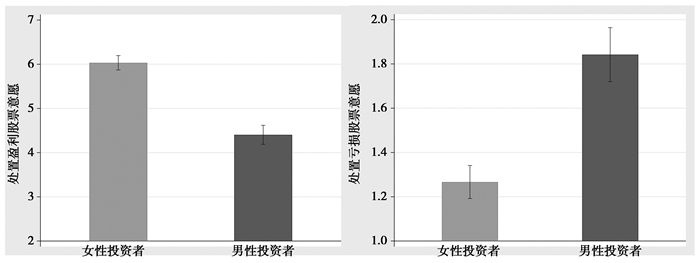

图 5为女性与男性处置盈利与亏损股票意愿程度。女性投资者处置盈利股票意愿程度为6.033(SE=0.163),男性投资者处置盈利股票意愿程度为4.403(SE=0.215),二者差异显著(双尾Mann-Whitney检验,z=5.305,p < 0.01)。女性投资者处置亏损股票意愿程度为1.267(SE=0.075),男性投资者处置盈利股票意愿程度为1.842(SE=0.122),二者差异显著(双尾Mann-Whitney检验,z=-3.918,p < 0.01)。这表明女性投资者比男性投资者更愿意处置盈利股票,更不愿意处置亏损股票。

|

图 5 女性与男性处置盈利与亏损股票意愿程度(误差线为±均值的标准误) |

表 6是女性投资者对处置盈利股票和亏损股票意愿的回归分析。女性投资者为虚拟变量,取值1为女性,0为男性。另外,我们控制了投资者的年龄、家庭月收入和股票交易年限。回归方程(1)和(3)分别为单独放入女性投资者的回归分析,方程(2)和(4)为加入控制变量的回归分析。表 6回归方程(1)和(2)中为女性投资者对实现盈利股票意愿的回归系数分别为1.629和1.015,均在1%的水平上具有统计显著性。即:与男性投资者相比,女性投资者卖出盈利股票的意愿更高。

| 表 6 女性投资者对处置盈利股票和亏损股票意愿的回归分析 |

回归方程(3)和(4)中为女性投资者对实现亏损股票意愿的回归系数分别为-0.575和-0.555,均在1%的水平上具有统计显著性。即:与男性投资者相比,女性投资者卖出亏损股票的意愿更低。因此,我们实验室的研究结果依然稳健。假设1b得到验证。

六、总结与讨论本文以处置效应为研究视角,实验检验了女性投资者的股票交易决策偏见特征及其内在影响机理,旨在回答女性的股票交易决策是否优于男性,她们是否是更好的股票交易者。主要研究结论为:1女性投资者的股票交易决策并不优于男性,这主要表现为女性的处置效应显著高于男性。在股票交易过程中,女性会较多的非理性持有亏损股票,而男性会较多的理性持有盈利股票。虽然男性与女性被试卖出盈利股票和亏损股票的数量没有差异,但是男性被试的卖出决策要显著优于女性。2女性投资者的股票交易决策更容易受到后悔情绪的影响,偏离理性决策。女性在遭受资本损失且选择继续持有股票时,感知的后悔程度显著高于男性。女性的后悔情绪与实现盈利率、实现亏损率、处置效应显著相关,而男性的后悔情绪与股票交易决策不具有相关性。3投资者处置效应存在性别差异的影响机理是感知后悔。

虽然Rau(2014)以及Cheng et al.(2013)发现处置效应存在性别差异,但是,Da Costa et al.(2008)和Barber et al.(2007)发现处置效应不存在性别差异。Rau(2014)以及Da Costa et al.(2008)对处置效应性别差异不一致的实验结果,可能与德国和巴西学生被试所处地区的文化有关。另外,由于实证研究不能很好地控制其它变量的干扰(比如股票价格预期、市场环境、交易经验以及风险态度等),因此,Cheng et al.(2013)以及Barber et al.(2007)虽然都以中国台湾个体投资者为研究对象,也得出了不一致的研究结论。

本文以中国A股个体投资者为研究对象,实验研究了男性与女性投资者的处置效应差异以及影响机理。我们的研究补充了有关股票交易决策偏见性别差异的行为金融学文献。本文研究发现中国A股个体投资者处置效应存在性别差异,女性投资者会较多的非理性持有亏损股票,而男性投资者会较多的理性持有盈利股票,并且女性的股票卖出决策并不优于男性。究其原因在于女性在股票交易过程中感知的后悔程度更高。本文的实验研究与Rau(2014)的实验结果相一致,这表明德国和中国A股投资者处置效应均存在性别差异。本文的研究进一步补充了Rau(2014)的研究。Rau(2014)实验研究发现损失厌恶导致处置效应存在性别差异。本文则实验发现感知后悔也是产生处置效应性别差异的重要原因之一。

| [] |

李建标、牛晓飞、曹倩, 2019, “处置效应和买回效应都是后悔导致的吗?——实验经济学的检验”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1465-1488 页。 |

| [] |

李学峰、王兆宇、苏晨, 2011, “什么导致了处置效应: 基于不同市场环境的模拟研究与经验检验”, 《世界经济》, 第 12 期, 第 140-155 页。 |

| [] |

史永东、李竹薇、陈炜, 2009, “中国证券投资者交易行为的实证研究”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 129-142 页。 |

| [] |

杨晓兰、高媚, 2018, “信息可靠度、过度自信对股票市场的影响——基于实验经济学的研究”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 23-40 页。 |

| [] |

周业安, 2019, “改革开放以来实验经济学的本土化历程”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 1-40 页。 |

| [] |

Aspara J., Hoffmann A. O. I., 2015, "Selling Losers and Keeping Winners: How (Savings) Goal Dynamics Predict A Reversal of the Disposition Effect". Marketing Letters, 26(2), 201–211.

DOI:10.1007/s11002-013-9275-9 |

| [] |

Belk S. S., Snell Jr. W. E., 1986, "Beliefs About Women: Components and Correlates". Personality and Social Psychology Bulletin, 12(4), 403–413.

DOI:10.1177/0146167286124003 |

| [] |

Barber B. M., Odean T., 2001, "Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment". Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261–292.

DOI:10.1162/003355301556400 |

| [] |

Barber B. M., Lee Y. T., Liu Y. J., Odean T., 2007, "Is the Aggregate Investor Reluctant to Realize Losses? Evidence from Taiwan". European Financial Management, 13(3), 423–447.

DOI:10.1111/j.1468-036X.2007.00367.x |

| [] |

Bannier C. E., Neubert M., 2016, "Gender Differences in Financial Risk Taking: The Role if Financial Literacy and Risk Tolerance". Economics Letters, 145, 130–135.

DOI:10.1016/j.econlet.2016.05.033 |

| [] |

Brown P., Chappel N., da Silva Rosa R., et al., 2006, "The Reach of the Disposition Effect: Large Sample Evidence Across Investor Classes". International Review of Finance, 6(1-2), 43–78.

DOI:10.1111/j.1468-2443.2007.00059.x |

| [] |

Croson R., Gneezy U., 2009, "Gender Differences in Preferences". Journal of Economic Literature, 47(2), 448–474.

DOI:10.1257/jel.47.2.448 |

| [] |

Chui P. M. W., 2001, "An Experimental Study of The Disposition Effect: Evidence from Macau". Journal of Psychology and Financial Markets, 2(4), 216–222.

DOI:10.1207/S15327760JPFM0204_6 |

| [] |

Calvet L. E., Campbell J. Y., Sodini P., 2009, "Fight or Flight? Portfolio Rebalancing by Individual Investors". Quarterly Journal of Economics, 124(1), 301–348.

DOI:10.1162/qjec.2009.124.1.301 |

| [] |

Chen X., Sachdev P. S., Wen W., et al., 2007, "Sex Differences in Regional Gray Matterin Healthy Individuals Aged 44-48 Years: A Voxel-Based Morphometric Study". Neuroimage, 36(3), 691–699.

DOI:10.1016/j.neuroimage.2007.03.063 |

| [] |

Cheng T. Y., Lee C. I., Lin C. H., 2013, "An Examination of The Relationship Between the Disposition Effect and Gender, Age, the Traded Security, And Bull-Bear Market Conditions". Journal of Empirical Finance, 21, 195–213.

DOI:10.1016/j.jempfin.2013.01.003 |

| [] |

Dhar R., Zhu N., 2006, "Up Close and Personal: Investor Sophistication and the Disposition Effect". Management Science, 52(5), 726–740.

DOI:10.1287/mnsc.1040.0473 |

| [] |

Da Costa N., Goulart M., Cupertino C., et al., 2013, "The Disposition Effect and Investor Experience". Journal of Banking & Finance, 37(5), 1669–1675.

|

| [] |

DaCosta Jr N., Mineto C., Da Silva S., 2008, "Disposition Effect and Gender". Applied Economics Letters, 15(6), 411–416.

DOI:10.1080/13504850600706560 |

| [] |

Driva A., Lührmann M., Winter J., 2016, "Gender differences and Stereotypes in Financial Literacy: Off to An Early Start". Economics Letters, 146, 143–146.

DOI:10.1016/j.econlet.2016.07.029 |

| [] |

Elster J., 1998, "Emotions and Economic Theory". Journal of Economic Literature, 36(1), 47–74.

|

| [] |

Else-Quest N. M., Higgins A., Allison C., et al., 2012, "Gender Differences in Self-Conscious Emotional Experience: A Meta-Analysis". Psychological Bulletin, 138(5), 947–981.

DOI:10.1037/a0027930 |

| [] |

Fellner G., Maciejovsky B., 2007, "Risk Attitude and Market Behavior: Evidence from Experimental Asset Markets". Journal of Economic Psychology, 28(3), 338–350.

DOI:10.1016/j.joep.2007.01.006 |

| [] |

Fujita F., Diener E., Sandvik E., 1991, "Gender Differences in Negative Affect and Well-Being: The Case for Emotional Intensity". Journal of Personality and Social Psychology, 61(3), 427–434.

DOI:10.1037/0022-3514.61.3.427 |

| [] |

Feng L., Seasholes M. S., 2005, "Do Investor Sophistication and Trading Experience Eliminate Behavioral Biases in Financial Markets?". Review of Finance, 9(3), 305–351.

DOI:10.1007/s10679-005-2262-0 |

| [] |

Frydman C., Rangel A., 2014, "Debiasing The Disposition Effect by Reducing the Saliency of Information About A Stock's Purchase Price". Journal of Economic Behavior & Organization, 107, 541–552.

|

| [] |

Frydman C., Camerer C., 2016, "Neural Evidence of Regret and Its Implications for Investor Behavior". Review of Financial Studies, 29(11), 3108–3139.

DOI:10.1093/rfs/hhw010 |

| [] |

Fenton-O'Creevy M., Soane E., Nicholson N., et al., 2011, "Thinking, Feeling and Deciding: The Influence of Emotions on the Decision Making and Performance of Traders". Journal of Organizational Behavior, 32(8), 1044–1061.

DOI:10.1002/job.720 |

| [] |

Fischbacher U., 2007, "z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-Made Economic Experiments". Experimental Economics, 10(2), 171–178.

DOI:10.1007/s10683-006-9159-4 |

| [] |

Genesove D., Mayer C J., 1997, "Equity and Time to Sale in the Real Estate Market". American Economic Review, 87(3), 255–269.

|

| [] |

Gur R. C., Turetsky B. I., Matsui M., et al., 1999, "Sex Differences in Brain Gray and White Matter in Healthy Young Adults: Correlations with Cognitive Performance". Journal of Neuroscience, 19(10), 4065–4072.

DOI:10.1523/JNEUROSCI.19-10-04065.1999 |

| [] |

Gur R. C., Gunning-Dixon F., Bilker W. B., et al., 2002, "Sex Differences in Temporo-Limbic and Frontal Brain Volumes of Healthy Adults". Cerebral Cortex, 12(9), 998–1003.

DOI:10.1093/cercor/12.9.998 |

| [] |

Grinblatt M., Keloharju M., 2001, "How Distance, Language, and Culture Influence Stockholdings and Trades". Journal of Finance, 56(3), 1053–1073.

DOI:10.1111/0022-1082.00355 |

| [] |

Gross J. J., 1999, "Emotion Regulation: Past, Present, Future". Cognition & Emotion, 13(5), 551–573.

|

| [] |

Hall J. A., 1978, "Gender Effects in Decoding Nonverbal Cues". Psychological Bulletin, 85(4), 845–857.

DOI:10.1037/0033-2909.85.4.845 |

| [] |

Hariharan G., Chapman K. S., Domian D. L., 2000, "Risk Tolerance and Asset Allocation for Investors Nearing Retirement". Financial Services Review, 9(2), 159–170.

DOI:10.1016/S1057-0810(00)00063-9 |

| [] |

Heath C., Huddart S., Lang M., 1999, "Psychological Factors and Stock Option Exercise". Quarterly Journal of Economics, 114(2), 601–627.

DOI:10.1162/003355399556089 |

| [] |

Hariharan A., Adam M. T. P., Astor P. J., et al., 2015, "Emotion Regulation and Behavior in An Individual Decision Trading Experiment: Insights from Psychophysiology". Journal of Neuroscience, Psychology, & Economics, 8(3), 186–202.

|

| [] |

Locke P. R., Mann S. C., 2005, "Professional Trader Discipline and Trade Disposition". Journal of Financial Economics, 76(2), 401–444.

DOI:10.1016/j.jfineco.2004.01.004 |

| [] |

Lin C. H., Huang W. H., Zeelenberg M., 2008, "Multiple Reference Points in Investor Regret". Journal of Economic Psychology, 27(6), 781–792.

|

| [] |

Li J., Li D., Cao Q., Niu X., 2018, "The Role of Regret and Disappointment in the Repurchase Effect: Does Gender Matter?". Journal of Behavioral and Experimental Economics, 75, 134–140.

DOI:10.1016/j.socec.2018.06.005 |

| [] |

McRae K., Ochsner K. N., Mauss I. B., et al., 2008, "Gender Differences in Emotion Regulation: An fMRI Study of Cognitive Reappraisal". Group Processes & Intergroup Relations, 11(2), 143–162.

|

| [] |

Mak A. K. Y., Hu Z., Zhang J. X., et al., 2009, "Sex-related Differences in Neural Activity during Emotion Regulation". Neuropsychologia, 47(13), 2900–2908.

DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2009.06.017 |

| [] |

Niederle M., Vesterlund L., 2007, "Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete Too Much?". Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1067–1101.

DOI:10.1162/qjec.122.3.1067 |

| [] |

Odean T., 1998, "Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?". Journal of Finance, 53(5), 1775–1798.

DOI:10.1111/0022-1082.00072 |

| [] |

Rau H. A., 2014, "The Disposition Effect and Loss Aversion: Do Gender Differences Matter?". Economics Letters, 123(1), 33–36.

DOI:10.1016/j.econlet.2014.01.020 |

| [] |

Rau H. A., 2015, "The Disposition Effect in Team Investment Decisions: Experimental Evidence". Journal of Banking & Finance, 61, 272–282.

|

| [] |

Shefrin H., Statman M., 1985, "The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence". Journal of Finance, 40(3), 777–790.

DOI:10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x |

| [] |

Summers B., Duxbury D., 2012, "Decision-dependent Emotions and Behavioral Anomalies". Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(2), 226–238.

DOI:10.1016/j.obhdp.2012.03.004 |

| [] |

Shapira Z., Venezia I., 2001, "Patterns of Behavior of Professionally Managed and Independent Investors". Journal of Banking & Finance, 25(8), 1573–1587.

|

| [] |

Seo M. G., Barrett L. F., 2007, "Being Emotional during Decision Making-Good or Bad? An Empirical Investigation". Academy of Management Journal, 50(4), 923–940.

DOI:10.5465/amj.2007.26279217 |

| [] |

Weber M., Camerer C. F., 1998, "The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis". Journal of Economic Behavior & Organization, 33(2), 167–184.

|