党的十九大报告明确提出要推进和深化供给侧结构性改革,中央经济工作会议要求落实减税降费政策,进一步降低实体经济的运行成本,尤其是中小企业的综合成本。中国税制结构以间接税为主,间接税中增值税又“一税独大”。以2018年为例,增值税收入占税收总收入比重近50%。为进一步推动中国经济的转型升级,2008年以来中国增值税制度改革主要有三项举措:一是2009年开始实施的由“生产型”向“消费型”增值税转型改革,在保持增值税征收范围不变的同时扩大了增值税抵扣范围,一定程度上减少了中间环节企业,尤其是资本密集型企业的增值税重复征税现象。二是2010年以来实施的“营改增”,增值税的抵扣范围进一步扩大至全行业。三是2017年以来实施的增值税“减并降率”改革。2016年“营改增”全面推行后,我国实行了四档增值税税率,分别为17%、13%、11%和6%。为了适应普惠性减税和结构性减税并举的需要,进一步降低企业税负,优化完善增值税制度,财政部先后实行了三次“简并降率”政策:2017年7月1日取消13%税率,将13%税率适用项目全部并入11%税率;2018年5月1日将原适用17%和11%税率的项目,分别调整为16%和10%;2019年4月1日将原适用16%和10%税率的项目,分别调整为13%和9%。

相比增值税“转型”和“营改增”,降率政策对税制结构和征管体制的影响较小,因此受学术界关注较少。但是,增值税降率的作用机制与前两者存在明显不同。由于增值税一般纳税人实行进项税额抵扣制,因此企业实际缴纳的增值税为销项税额减去进项税额。增值税“转型”与“营改增”属于扩围改革,其本质是增加进项税额抵扣的税收优惠,销项税额不受直接影响,政策传导渠道单一,因此能够有效降低企业税负,实现最初的政策目标。然而,降率政策的特殊性在于一方面降低了销项税额,引起销售价格的重新调整,另一方面也降低了进项税额,相当于降低了企业的进项税额抵扣,最终影响并不确定。这导致降率政策出现微观传导机制黑箱问题。另外,因为增值税属于流转税,在实际征管过程中存在税负转嫁,企业不一定能从增值税降率中获利,实际效果既要看行业的整体减税规模,也要看企业对上下游和消费者的议价能力。这是因为,降率政策在传导过程中因流转税税负转嫁性质必然引起供应链企业之间重新定价,最终引起减税红利在“丛林法则”下重新分配,议价能力占优的企业或行业会获得更多减税红利,而议价能力居劣的企业或行业只能获得较少减税红利,甚至因为重新定价而遭受盘剥。一般来说行业集中度越高垄断程度越高,意味着该行业里的强势企业对其上下游行业的议价能力越强,直接受益越多;而对于不具有议价能力的弱势企业的直接利好可能很有限,减税红利更多被强势企业获得。

增值税降率政策是党中央供给侧结构性改革的重要内容,其效果如何是衡量减税降费政策成功与否的重要标志之一。本文以增值税降率政策作为研究对象,从理论与实证两方面分析降率政策对微观企业经营成果、固定资产投资、研发支出和制度性交易成本的作用机制。上述问题的研究对深入认识增值税降率的微观传导机制具有重要的理论意义,对优化政府制度供给、进一步落实减税政策具有重要的现实意义。

二、文献综述有关流转税降率政策的宏观经济效果研究并未形成一致结论,甚至出现截然相反的观点。在降率对经济增长作用方面,Koester and Kormendi(1989)发现税负水平与一国的经济增长呈现负相关关系,降低税率有利于刺激经济增长;而Garrison and Lee(1992)对样本重新分组和对时间序列扩展,沿用Koester and Kormendi的方法进行检验,发现税负水平和经济增长之间不存在显著的相关关系。在降率对物价水平作用方面,Karadag et al.(2000)发现税率的下调实际上提高了消费者价格水平;姜明耀(2011)得出差别税率并没有显著影响价格水平;刘成龙、刘晓艳(2018)则认为中国简并降率改革降低了各行业的物价水平。上述观点分歧说明仅关注宏观经济变量之间在统计学意义上的相关性,而忽略减税政策在微观层面的传导机制,研究结论缺乏稳健性。基于此,越来越多的学者开始将研究视角转向微观企业层面。但此类研究多集中在所得税领域,相对而言对增值税制度改革的传导机制关注较少。

在减税对企业投资行为的影响方面,研究成果颇为丰硕。Jorgenson(1962)构建了使用者成本理论模型,为研究企业投资行为提供了有力的分析工具,作出了开创性贡献。Cummins et al.(1995)等人在Jorgenson理论的基础上,利用了14个经合组织国家的企业面板数据,检验了税收改革对企业投资的促进作用。Djankov(2010)等研究了公司所得税税负对企业投资和创新活动的影响,发现公司所得税税负与企业的投资和创新活动呈现负相关关系。聂辉华等(2009)、许伟、陈斌开(2016)、申广军等(2016)、Zhang et al.(2018)研究了我国东北地区增值税转型政策对企业投资行为的影响,均发现该政策增加了企业的固定资产投资,使企业出现了资本替代劳动的趋势,提高了资本有机构成。已有研究表明,减税会促进企业投资。

在减税对企业创新行为的影响方面,聂辉华等(2008)使用“创新密度”指标对企业创新研发行为进行度量,并指出创新密度和企业规模呈现“倒U型”关系,成为该领域奠基之作。聂辉华等(2009)利用相同方法进行检验,发现增值税转型政策与企业研发行为之间并没有显著的相关关系。Inci(2009)认为在寡头垄断市场,企业的研发行为并非完全依赖于税收激励,在技术溢出度较高的行业,减少针对研发行为的税收优惠政策反而效果更佳。该结论与聂辉华的研究结果一致。而Pierre et al.(2017)则发现减税政策有利于鼓励企业提高创新性投资水平。可见减税政策对企业研发行为的具体影响机制较为复杂,难以一概而论地判断其效应。

在减税对企业交易成本的影响方面,尚缺乏实证研究的理论支撑。国内学者对制度性交易成本的定性研究较为普遍,如程波辉(2017)将企业的制度性交易成本界定为企业使用公共制度所支付的成本;冯俏彬、李贺(2018)则将制度性交易成本和政府财政收入建立了联系,认为降低制度性交易成本的关键在于规范和降低非税收入。在为数不多的定量研究中,常耀中(2016)、刘朝阳、李秀敏(2017)利用企业的财务数据对制度性交易成本进行计算,为研究减税政策对减低制度性交易成本做好了铺垫。此外,还有部分学者研究了减税政策的其他微观效应。如Chandra and Long(2013)等研究了退税机制对企业出口的影响。

纵观已有研究,主要存在三点瑕疵:一是已有文献多围绕减税的宏观经济效应进行讨论,而鲜有文献深入研究减税政策的微观传导机制;二是已有文献多以直接税如企业所得税的传导机制为研究对象,鲜有文献系统讨论间接税的微观传导机制;三是已有文献多局限于单一因素分析,缺乏对增值税降率微观传导机制的系统性理论分析和经验证据。基于此,本文的边际贡献是:一是放松理论增值税完全价外中性假设条件,分三种情况即完全价外中性、完全价内中性和价内非中性来讨论增值税降率对企业营业利润、现金流量、实际缴纳税款的可能影响,以加强理论与现实的对比,揭示传导机制黑箱;二是采用计量经济学模型进一步讨论增值税降率对企业投资、研发以及制度性交易成本三方面的传导机制;三是为增值税降率的微观传导机制提供经验证据。

三、理论分析与研究假设 (一) 增值税非完全价外中性理论上讲,增值税是价外税,具有完全价外中性。①即降低增值税率,企业不含税采购价格与销售价格均不发生变化。因此,增值税降率对一般纳税人而言其营业收入、营业成本与营业利润均不会发生变化。增值税降率仅引起消费者支付减少,间接增加消费者可支配收入,促进消费。但是,源于流转税税负转嫁特点,又因为现实中企业开发票是以最终售价倒扎增值税,即增值税在现实中是“不完全价内税”,增值税降率会引起供应链价格重新调整,使传导机制复杂化。

① 感谢匿名评审专家的宝贵意见!理论上讲,当同时满足“普遍征收、征管中严格遵循价外税性质、税率统一”三个条件时,增值税不会改变商品的相对比价,进而增值税本身不会改变生产者中间投入品的选择和消费者的消费结构,因此具有税收中性。但是,绝对的税收中性只是一个理想境界。在现实经济环境中,受到各种外在因素的影响(如多档税率并存),税收中性原则只能是相对意义上的中性(侯卓,2020)。中国增值税在经历“转型改革”和“营改增”之后,相对中性大为提高(苏彦,2013)。另外,虽然理论上增值税是价外税,但是现实中企业在开具发票时大多将增值税作为“价内税”,削弱了增值税的税收中性。这导致现实企业的“议价能力”在增值税降率政策的传导过程中产生“扰动”影响,引致增值税降率政策传导机制“黑箱”问题。

企业的“议价能力”会引起增值税降率的减税红利依照“丛林法则”重新分配。本文采用两种方法识别、度量“强势企业”和“弱势企业”。第一种方法采用企业规模间接度量“强势企业”和“弱势企业”。钱德勒(1997)研究发现,大企业能获取规模经济利益,是国民财富的主导力量,引领技术和管理创新。从时间维度来讲,企业存在从小到大、由弱变强的客观规律;从空间维度来讲,大规模企业所产生的“引力场”更强、作用范围更广,这种“引力”形塑为大企业的竞争优势提高大规模企业在供应链中的议价能力。已有研究基本达成共识,企业规模与平均成本之间呈正“U”型关系。从中国企业所处的发展阶段来讲,提高规模仍可获取规模经济效益。因此,企业规模一定程度上代表了企业地位。第二种方法采用供应链信用特征直接度量强势企业与弱势企业。根据财务报表分析理论,在采购端,强势企业通过赊购形成应付账款无偿占用供应商的资金,而弱势企业往往需要预付采购款形成预付账款其资金被无偿占用;在销售端,强势企业利用其竞争优势形成预收账款进一步占用客户资金,而弱势企业则形成应收账款其资金进一步被占用。因此,强势企业的应付账款和预收账款债务较多而应收账款和预付账款债权较少,弱势企业反之。这一规律为本文利用供应链信用直接度量强势企业与弱势企业提供理论基础。本文在实证分析中采用第一种方法,在稳健性检验中采用第二种方法。为刻画“丛林法则”在增值税降率微观传导过程中的作用机制,本文分完全价内中性、完全价外中性和价格非中性三种情况讨论增值税降率对企业财务指标的影响。假设生产企业为一般纳税人,购入中间品不含税价为100元,加工成本都为劳动成本,金额80元。产成品不含税售价为200元。当增值税率从16%降到13%时,三种情况的计算结果如表 1所示。

| 表 1 不同情况下增值税降率对一般纳税人主要财务指标的直接影响 |

表 1表明,如果增值税完全符合理论上的价外中性,增值税降率对一般纳税人营业收入、成本费用和营业利润均无影响,降率会节约企业现金流,增加最终消费者的人均可支配收入。如果增值税是完全价内中性,则降率引起营业收入、成本费用、营业利润与现金流量增加,消费者支付不变。如果引入“丛林法则”,强势企业会攫取减税红利,降率会大幅提高强势企业的营业利润和现金流量。与之相反,弱势企业在“丛林法则”下将被盘剥,降率会引起营业利润和现金流量减少。以上分析表明,当且仅当增值税为非价外中性时,增值税降率对一般纳税人才可能产生减税作用。李克强总理在2019年5月1日减税降费座谈会时提出,“加强市场监管,防止一些企业违背合同强制要求上游企业降低价格。”间接表明降率政策落实过程中确实存在减税红利再分配现象。基于以上分析以及中国的市场现状,本文提出假设1:

H1:中国增值税非完全价外中性。

(二) 增值税降率对企业投资的传导机制增值税非完全价外中性是降率政策微观传导机制发挥作用的前提。在此前提下,增值税降率通过价格传导引起一般纳税人营业收入、营业成本、营业利润和现金流量发生变化,进而对企业投资行为产生作用。

假设垄断竞争厂商使用两种生产要素资本和劳动①,分别记作K和L,增值税率为t,则有:

| $ \begin{aligned} W &=P q\left(1-\frac{t}{1+t}\right)-r K\left(1-\frac{t}{1+t}\right) \\ &=\frac{P}{1+t} q-\frac{r}{1+t} K-w L \end{aligned} $ | (1) |

① 在分析增值税对投资影响的理论研究中,实际上还应考察中间投入品或原材料作为生产要素的作用,由于中间投入品和资本品都可抵扣购入时所含税款,故本文将其纳入资本,并假设二者适用相同的进项税率。

其中,W为利润,P和r分别为产品和资本品(含中间品)的含税价格,w为名义工资率。显然,降率将对企业的投资行为产生两种效应:一是抵扣冲减效应。降率使厂商可用于抵扣的进项税额减少,相当于提高了资本品的购置价格,企业将减少对资本的需求,进而引发替代效应,企业选择用其他生产要素替代固定资本投入。二是收入效应。收入效应指厂商因获取降率红利或扩大销量增加自由现金流量或增加产能,即在要素引致需求机制作用下扩大投资规模。收入效应的大小取决于厂商的议价能力。强企业维持税后价格不变,在不变的市场需求条件下赚取降率全部红利,提高自由现金流量水平,投资能力提升;弱企业被迫降低税后价格,降率通过降价提高产品的需求量,从而扩大产量,增加投资。

下面建立一个简单的数理模型进行分析。假定厂商的生产函数为Cobb-Douglas型,有:

| $ q=F(K, L)=K^{\alpha} L^{\beta}, 0<\alpha, \beta<1 $ | (2) |

对于追求利润最大化的厂商,其生产技术和投入组合必然首先满足既定产出水平下的成本最小化条件,可抽象为如下约束性优化问题:

| $ \min C=w L+r K $ | (3) |

| $ s. t \ K^{\alpha} L^{\beta}=q_{0}, K>0, L>0 $ | (4) |

由一阶最优化条件解得两种要素的引致需求函数分别为:

| $ \left\{\begin{array}{l} L^{*}=q_{0}^{\frac{1}{\alpha+\beta}}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}\left(\frac{r}{w}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \\ K^{*}=q_{0}^{\frac{1}{\alpha+\beta}}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\frac{-\beta}{\alpha+\beta}}\left(\frac{r}{w}\right)^{\frac{-\beta}{\alpha+\beta}} \end{array}\right. $ | (5) |

可见,由于弹性系数α和β均为正,在其他条件不变时,厂商的资本需求与计划产量q0正相关,而与资本价格r负相关。由于增值税降率会在替代效应作用下使r增大,在收入效应作用下使q0增大,故厂商的资本需求取决于上述两种作用的净效应。

进一步考察劳动需求的变化。类似于上文对资本需求的分析,厂商的劳动与计划产量正相关,和资本价格也为正相关,因此降率政策似乎必然会增加厂商的劳动需求。但若适当放松上述假设,会得到不同的结论。在上述分析中,名义工资率w是固定不变的外生变量,但实际上名义工资率并非固定,而是会受到通货膨胀因素的影响,同时根据工资粘性理论,名义工资率通常是只增不减的。因此,有必要对工资非固定的情形进行分析,为了简化运算,假设生产函数具有规模报酬不变性质,则劳动的引致需求弹性变为:

| $ L^{*}=q_{0}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha}\left(\frac{r}{w}\right)^{\alpha} $ | (6) |

对劳动的引致需求函数取全微分,化简得:

| $ d L^{*}=\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha}\left[\left(\frac{r}{w}\right)^{\alpha} d q_{0}+\frac{\alpha q_{0} w^{\beta-1}}{r^{\beta}} d r-\frac{\alpha q_{0} w^{\beta-2}}{r^{\beta-1}} d w\right] $ | (7) |

可见,最优劳动投入的变动包括三个部分,分别由计划产量、资本价格和劳动价格引起。于是有:

| $ \frac{d L^{*}}{d r}=\frac{w}{r} \frac{d L^{*}}{d w} $ | (8) |

对于资本价格,一般可用名义利率水平表示,而在存在通货膨胀的条件下,商业银行在自利动机下会提高名义贷款利率。对于劳动的雇佣价格,根据货币幻觉理论①,厂商支付的名义工资率一般小于通货膨胀率,即有:

| $ w<\pi<r $ | (9) |

① 由Irving Fisher于1928年在出版的著作The Money Illusion中提出,该理论认为人们往往只关注货币的名义价值,而忽略其实际购买力的变动。因此在通货膨胀环境下,雇主选择以小于通货膨胀率的幅度提高工资,工人往往只关注工资的提高,却难以意识到其实际购买力反而降低了。

即有:

| $ \frac{w}{r}<1 $ | (10) |

| $ \frac{d L^{*}}{d r}<\frac{d L^{*}}{d w} $ | (11) |

另外,名义工资率的提高来自通货膨胀,在短期内并不明显;而资本租赁价格的提高则来自于外生的政策冲击,相比工资其变动更为敏感,因此有:

| $ d w<d r $ | (12) |

可见,在最优劳动投入变动的影响因素中,劳动价格和资本价格的变动在一定程度上会相互抵消,从而劳动投入的变化并不显著。据此提出假设2和假设3:

H2:增值税降率政策不必然增加企业投资,一般纳税人是否增加投资取决于降率收入效应和抵扣冲减效应综合作用。

H3:增值税降率政策在短期内不会显著提高企业的劳动投入水平,即一般纳税人不会因降率政策以劳动替代资本。

(三) 增值税降率对企业研发的传导机制关于企业研发活动影响因素的研究,主要有以下两种理论:一是融资约束理论。企业的基础研发项目具有周期长、见效慢、不确定性高的特征,因此必须有持续稳定的融资来源作保障。企业的融资渠道包括内部融资和外部融资,Allen et al.(1999)比较了企业通过间接融资和直接融资开展研发的效果,发现受资本市场信息不对称的影响,股权融资的效果较差;类似地,鞠晓生等(2013)认为研发互动属于企业的商业机密,不会在事前对外进行详细披露,外部的股权投资者面临道德风险的困境,从而阻碍了外部融资;而张璟等(2018)从债权融资的角度出发,提出了不同的观点,认为研发行为很大程度上依赖于厂商的人力资本投入,而人力资本无法形成贷款抵押物,故相比债权融资,企业在研发中会更加依赖股权融资。二是技术外溢理论。研发行为具有显著的正外部性,企业的研发活动容易被其他企业所借鉴模仿。另外,技术外溢效应存在企业异质性。如Cooper(2000)和莫长炜等(2018)认为小型企业掌握的物质资本和人力资本较少,难以支撑其开展独立的研发活动,因此相比大型企业会更加依赖技术外溢;而倪婷婷等(2018)则认为企业内部不同部门之间也会产生技术外溢效应,由于大型企业有利于形成生产集团,资源的内部流动更加频繁,因此技术外溢效应更强。

基于上述理论,本文认为增值税降率能增加企业自由现金流量,缓解内部融资约束,有利于扩大研发支出,且大型企业更易受技术外溢影响。据此提出假设4:

H4:增值税降率会促进企业研发,但对强势企业研发行为的促进作用更强。

(四) 增值税降率对制度性交易成本的作用机制交易成本是新制度经济学的核心概念。Coase(1937)首次将交易成本定义为利用价格机制的成本,Alchian and Demsetz(1975)、North(1984)、Williamson(1985)、张五常(1999)、刘朝阳等(2020)在此基础上对交易成本的内涵进行了细分类。降成本是供给侧结构性改革的重要任务之一,中央经济工作会议明确提出要降低企业的制度性交易成本。常耀中(2016)将制度性交易成本界定为“发生在企业生产性活动以外的,企业因使用各类公共制度而支付的成本”,黄晓波、段秀芝(2009)、刘朝阳、李秀敏(2017)将企业的交易成本划分为政治性交易成本、市场性交易成本和管理性交易成本。参考上述研究,本文认为企业的制度性交易成本包含以下三种:一是政治型交易成本,即企业享受各类基本公共服务所付出的成本,例如所得税费用。二是资本市场型交易成本,即使用融资制度的成本,如支付的股息、利息、租金等。三是管理型交易成本,即使用法律制度的成本,如罚款和滞纳金、诉讼费、咨询费、聘请会计师和律师支付的报酬等。本文认为增值税降率可以降低企业制度性交易成本,但同时可能导致政治性交易成本的增加,原因如下:一方面,增值税降率提高一般纳税人税收遵从度,一定程度上弱化了企业避税、逃税动机,进而减少企业在涉税诉讼、税收筹划方面的支出;另一方面,增值税降率会改善企业的经营绩效,提高企业营业利润,进而增加所得税负担。基于此,提出假设5:

H5:增值税降率能降低企业制度性交易成本,其中管理型交易成本降低,但可能引起政治型交易成本提高。

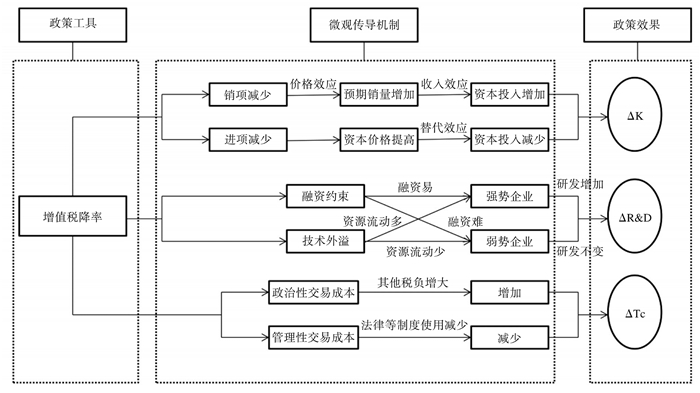

综上所述,现将增值税降率政策的微观传导机制概括为图 1:

|

图 1 增值税降率的微观传导机制 |

为检验上述五个假设,本文选取毛利润、毛利率、固定资产投资率、劳动投入、研发支出、制度性交易成本六个被解释变量,依次进行检验。为了减轻模型内生性影响,本文还选取了一些控制变量,如表 2所示。

| 表 2 变量设定 |

为减轻异方差对分析结果的影响,本文对表 2中的变量进行了规范化处理。对控制变量Tas进行对数化处理;对于其他总量变量Gp、Labor、Rd、Cash,由于取值包含非正值,故对其进行标准化处理,即用原变量减去其样本均值后除以样本标准差;对于比率变量Gpm、Inv、Tc、Lev,依据计量经济学理论直接取指标值。

(二) 模型构建本文使用DID双重差分模型对增值税降率的微观传导机制进行分析。已有相关文献均以试点地区和非试点地区作为划分样本的依据,源于降率政策已全国推行,本文选择行业作为划分依据。同时,考虑到数据的可得性与可比性,本文选取2018年增值税降率政策作为研究对象。2018年5月1日后,原适用17%和11%的项目税率分别降为16%和10%,但原适用6%税率的项目没有变动,因此,本文将适用6%税率行业的企业划入控制组,其他行业的企业划入实验组。通过对照2018年增值税率表和《2017国民经济行业分类》标准,确定两组具体行业,如表 3所示。

| 表 3 行业划分 |

综上所述,模型的基本形式为:

| $ Y_{i t}=\beta_{0}+\beta_{1} { Time }_{t}+\beta_{2} { Treat }_{i}+\beta_{3} { Time }_{t} \cdot { Treat }_{i}+\beta_{4} X_{i t}+u_{i t} $ | (13) |

其中,Time和Treat为虚拟变量,X为一组控制变量。当样本年份不早于2018年时,Time=1,否则为0。当样本企业所在行业为实验组时,Treat=1,否则为0。交叉项的系数反映了政策对被解释变量的影响。

(三) 数据处理由于降率政策是2018年5月1日开始执行,本文使用2015-2019年分行业上市公司的季度财务报表数据,将其整理为非平衡面板数据,数据取自于国泰安数据库。考虑到资产负债表是存量报表,利润表和现金流量表是流量报表。故本文直接使用资产负债表对应年份第四季度的数据,而对于利润表和现金流量表数据,本文将季报的观测值相加,从而将季度数据转化为年度数据。另外,本文剔除了含有缺省值的观察值。为了排除个别极端值对实验的干扰,本文对企业总资产进行了1%的缩尾处理,最终得到了304个样本企业共1364个观测数据。主要变量的描述性统计如表 4所示。

| 表 4 描述性统计 |

首先,在使用Ln_k变量缩尾处理后,其他变量如毛利润取值变异水平依然较高,说明企业经营指标在统计上普遍存在“长尾”特征,且分布并非完全一致。其次,表中所有变量的均值都不同程度地高于其中位数,表明变量的“长尾”主要表现为右偏特征。最后,研发投入的最小值为0,说明该指标在企业之间表现出较强的异质性,有必要进行相应的检验。

五、实证结果分析 (一) 模型设定形式检验面板数据模型可设定为固定效应模型或随机效应模型。为了确定基本模型的具体设定形式,对各个模型进行Hausman检验,结果如表 5。

| 表 5 Hausman检验 |

其中,模型5的chi-square统计量为负值,无法判断应选择何种设定形式。本文参考聂辉华的做法,在控制变量中加入Ln_k的二次项,重新进行Hausman检验,此时chi-square统计量为正。根据上述结果,除模型5设定为随机效应,其他模型均设定为固定效应。

(二) 增值税降率对企业利润的影响分析若增值税为完全价外中性,则增值税降率不会显著改变一般纳税人的利润水平。然而,表 6显示Gp交叉项系数显著为正,说明降率政策能显著提高企业毛利水平。这验证了假设1,即中国增值税并非理论上的完全价外中性。虽然实验组企业享受了增值税降率的政策红利,提高毛利水平,但是降率政策对实验组毛利率并没有显著作用,说明降率政策同时对营业收入与营业成本发生作用,没有显著改变企业的成本收益结构。这进一步说明增值税降率政策通过发挥其“降价效应”提振总需求,增加了实验组企业整体毛利水平,符合理论预期。增值税非完全价外中性是降率政策微观传导机制发挥作用的前提。与此同时,增值税降率通过降价促销对利润发挥传导作用:降价↓→销量↑→利润↑。

| 表 6 增值税降率政策对利润的回归结果 |

下面依次分析增值税降率对实验组企业资本和劳动要素投入的影响。分别对Inv和Labor两个变量进行回归。表 7第2列显示,增值税降率政策降低了企业固定资产投资率,这与多数研究转型政策文献的结论相反。根据前文的理论分析,降率对厂商资本投入分为负向抵扣冲减效应即替代效应和正向收入效应。在综合影响下,厂商资本投入的抵扣冲减效应超过了收入效应,最终导致投资减少。另外,以往的研究表明,固定资产投资和人力资本投资呈现“顺周期”效应,在宏观经济下行趋势中,固定资产投资规模缩减具有内生性。表 7第3列表明降率政策没有显著改变厂商的劳动投入。故验证了假设2和假设3。增值税降率政策不必然增加企业投资,一般纳税人是否增加投资取决于降率收入效应和替代效应综合作用。增值税降率政策在短期内也不会显著提高企业的劳动投入水平。需要说明的是,在DID模型中Time变量的系数表示控制组在政策前后发生的变动,表 7中Time变量不显著说明本文选取控制组企业的资本和劳动投入在2018年前后并没有出现显著变化,符合模型设计的预期。

| 表 7 增值税降率政策对企业资本和劳动投资的回归结果 |

为了明确降率政策对微观企业固定资产投资行为的传导作用,本文进一步检验并对比分析了降率的替代效应和收入效应。替代效应本质是一种“抵扣冲减效应”,指降率政策减少了新增固定资产投资的增值税进项抵扣额,从而引起厂商用其他要素替代资本,造成投资的下降。收入效应指厂商增加产量的同时在引致需求机制的作用下增加投资。为了确保可比性,使用无量纲的弹性概念对两种效应进行量化。具体思路如下:

| $ \begin{array}{l} 替代效应 (或抵扣冲减效应 )=\frac{\text {invest} / \mathrm{nfa}}{\text { 替代要素变化率 }}\\ 收入效应 =\frac{\text {invest}/\mathrm{nfa}}{\text { drevenue/revenue }} \end{array} $ |

其中,nfa为固定资产净额,revenue为营业收入,drevenue为营业收入增量。由于劳动投入的变动并不显著,因此资本投入更可能被其他要素所替代。在经济学中,“索洛余值”常被用来衡量资本和劳动之外的其他“全要素”对产出水平的贡献,因此本文借助此概念将替代要素变化率定义为:

| $ \text { 替代要素变化率 }=\frac{\text { drevenue }}{\text { revenue }}-\mathrm{e}_{\mathrm{k}} * \frac{\text { invest }}{\mathrm{nfa}}-\mathrm{e}_{1} * \frac{\mathrm{dlabor }}{\text { labor }} $ |

其中ek和el分别为资本和劳动要素的产出弹性,dlabor为员工数增量。为了得到产出弹性,假定样本企业的生产函数接近柯布-道格拉斯形式,使用营业收入对数对固定资产投资对数和员工数对数进行简单线性回归,分别得到在1%水平下的显著的回归系数0.8和0.27,即ek和el的估计值。使用DID模型分析降率政策对替代效应和收入效应的影响,结果如表 8所示,降率政策对企业投资产生了显著的负向替代效应,即抵扣冲减效应,而收入效应并不显著,因此总效应表现为企业投资的减少,与表 7中结论一致。

| 表 8 增值税降率政策对厂商投资的替代效应和收入效应对比 |

以往研究显示,企业规模异质性对企业研发投入具有显著影响。为了分析企业规模异质性对实验组企业研发的影响,本文选择Tas变量的中位数和上、下四分位数作为分位点,将样本划分为四个容量相同的子样本,针对每个分位段对开发支出Rd进行回归分析,结果见表 9。

| 表 9 增值税降率政策对企业研发支出的回归结果 |

表 9第2列显示,全样本来看降率政策促进了企业研发投入,但不同规模的企业存在一定的异质性。表 9第3-6列显示,仅当企业规模高于中位数规模时,降率政策才会显著增加研发投入。而对于中位数以下的大量“规模较小”的企业而言,降率政策对研发促进作用并不显著。本文认为这是由于中小企业受规模限制,缺乏促进内部资源流动的“内部市场”,因此受技术溢出影响小难以实现研发投入的规模经济。同时受外部融资约束,难以低成本筹集研发资金。假设4得到验证,增值税降率会促进企业研发,且对大规模企业的促进作用更强。

(五) 增值税降率对企业制度性交易成本的影响分析在企业负担的显性制度性交易成本中,政治性和管理性交易成本最为主要。为了探究二者受降率政策影响的差异性,本文进一步区分企业的政治性交易成本变量Tc1,用税金及附加与所得税费用之和除以营业收入来度量;管理性交易成本变量Tc2,用管理费用与营业收入之比表示,分别进行回归分析。回归结果如表 10所示。

| 表 10 增值税降率政策对企业制度性交易成本的回归结果 |

表 10显示,总体来讲,交叉项的系数不显著,说明增值税降率没有显著降低企业的制度性交易成本。进一步地,降率政策显著降低了管理性交易成本,但同时显著提高了政治性交易成本。这是因为政治性交易成本的内容主要为企业计入成本费用的税负。一方面,在会计处理上,增值税一般并不计入一般纳税人的成本费用项目,故降率并不直接作用于税负;另一方面,前已述及增值税降率会提高样本企业的利润,这可能间接增加其他税种的税负(如企业所得税)。综合来看,增值税降率增加了计入成本费用项目的税负,即显著提高了政治性交易成本。这一结果进一步说明间接税微观传导机制的复杂性。

六、稳健性检验 (一) 平行趋势检验双重差分方法的前提是控制组和实验组在政策实施前应保持近似相同的变化趋势,否则将削弱政策评估结果的有效性。因此,本文对平行趋势假设进行了检验,以保证上述回归结果的稳健性。2017年7月1日,我国取消了13%档税率,将原适用该级税率的项目该按11%税率征税,实验组企业可能会受到上述税率调整的影响。为了排除该项降率政策产生的潜在影响,设置时间虚拟变量Time16,规定当样本年份不早于2016年时,Time16取1,否则取0。将Time16及其与Treat变量的交叉项纳入基本模型进行回归分析,结果见表 11。

| 表 11 平行趋势检验 |

表 11显示,各个模型中Time16和Treat的交叉项均不显著,说明控制组与实验组的主要被解释变量在2016年前后没有出现显著的差异,即发展趋势近似。因此平行趋势假设得到验证,保证了前述回归结果的稳健性。

(二) 变量替换为了进一步检验回归结果的稳健性,本文参考聂辉华(2009)的做法,使用经标准化处理后的新增固定资产绝对量Invest代替固定资产投资率inv,使用研发密度rdd(研发支出除以营业收入)代替开发支出rd,回归结果见表 12。表 12第2列显示,Invest的交叉项在10%的水平下显著为负,与前文的结论一致,进一步验证了增值税降率抑制了企业投资。第3-7列表明,只有企业规模处于顶端25%企业才显著受到降率政策对研发的促进影响,与前文结论一致,说明回归分析的结果是相对稳健可靠的。

| 表 12 稳健性检验 |

在分析降率政策对企业研发行为影响的异质性时,前文使用企业规模作为判定强势企业和弱势企业的代理变量,为了进一步检验结论的稳健性,现采用供应链信用特征变量进行异质性分析。一般而言,企业的供应链债权指标“应收账款”越大,说明在供应链销售端越受制于人,“预付账款”越大,说明在采购端越受制于人;反之,供应链债务指标“预收账款”和“应付账款”越大,则反应厂商在供应链中地位越强。因此本文构造如下供应链信用特征变量:

Status=(预收账款+应付账款)-(应收账款+预付账款)

基于以上分析,若Status取值为正且越大则企业越强势,Status取值为负且越小则企业越弱势。因此依据Status变量的符号,将全样本划分为两个子样本,分别代表强势企业和弱势企业,使用DID模型分析降率政策对企业研发密度的影响,结果如表 13所示。回归结果显示增值税降率政策提高了强势企业的研发密度,而对弱势企业影响并不显著,与前文结论一致,说明其具有较强的稳健性。

| 表 13 增值税降率政策对企业研发密度影响的异质性分析 |

流转税的“税负转嫁”特征和现实企业的“议价能力”使理论上完全价外中性的增值税变为现实中的价内非中性,导致增值税降率传导机制黑箱。借2018年5月1日增值税降率准自然实验契机,本文利用2015-2019年上市公司财务数据,使用双重差分模型实证检验了增值税降率政策的微观传导机制。得出以下结论:

第一,现实中的增值税为价内非中性,而并非理论上完全价外中性。在完全价外中性的理论前提下,增值税降率并不会降低一般纳税人的成本。但是在“丛林法则”起作用的现实环境中,微观企业的“议价能力”使增值税变为价内非中性,导致增值税降率的微观传导机制复杂化。

第二,在样本期间增值税降率减少了固定资产投资。进一步研究发现,由于降率政策同时作用于进项税额与销项税额,对固定资产投资而言,降率的“抵扣冲减效应”对固定资产投资的直接负向作用显著,而降率的“收入效应”对固定资产投资的间接正向作用却不显著,间接说明降率的“抵扣冲减效应”大于“收入效应”。文章进一步分析降率政策对固定资产投资的“替代效应”,即因为降率的“抵扣冲减效应”,企业减少固定资产投资后会以何种要素投入替代固定资产投资?实证结果表明,劳动要素的替代效应并不显著,而类似于“索洛余值”的代理变量通过了显著性检验,说明固定资产投资不是被劳动要素替代,而是被类似于信息、企业家才能等“隐形”要素所替代。

第三,降率政策显著促进了强势企业的研发支出,而对弱势企业研发支出无显著促进作用。增值税降率能提高强势企业的自由现金流量,减轻研发投入的融资约束。研发支出具有正外部性,规模较大的强势企业可以通过内部市场和在供应链中的优势地位充分利用研发的技术溢出效应。对弱势企业和小规模企业而言,上述缓解融资约束和技术溢出效应不存在,降率并不能促进其研发。

第四,降率政策显著节约了样本企业制度性交易成本中的管理性交易成本,但同时增加了制度性交易成本中的政治性交易成本。增值税降率,提高样本企业税收遵从度,降低了逃避税成本。但同时由于增值税降率提高了样本企业利润,导致所得税费用增加,引起政治性交易成本不减反增。

从理论上讲,增值税是价外税。在完全价外中性的假设条件下,增值税降率并不会降低一般纳税人的成本费用,而只会增加一般纳税人的现金流量,一定程度上缓解企业的融资约束。当然,宏观上来讲,增值税降率会降低最终产品的价格,促进消费。但是本文的研究表明,现实世界的“丛林法则”增加了上述政策目标实现的难度。另外,增值税是间接税,无法发挥直接税的自动稳定器功能。由于增值税具有税负转嫁特点,降率的传导机制复杂,不利于政府在经济下行阶段进行逆周期宏观调控。长远来看,加速推进财税体制改革,建立与国家治理体系和治理能力现代化相匹配的现代财政制度,尤其是着力于优化税制结构逐步提高直接税比重势在必行(高培勇,2014)。基于以上认识,本文提出妥善处理好增值税降率微观传导过程中的企业异质性问题是落实好普惠性减税的关键。应避免增值税降率“一刀切”。近年来伴随中国经济换挡提质,大量中小企业仍旧面临较大经营压力,降率政策在一定程度上引起减税红利向强势企业集中,且中小企业可能因降率政策引起的供应链价格重新调整而遭受强势企业进一步“盘剥”。增值税降率政策应配合相应的旨在保护中小企业的歧视性行政政策,打好政策“组合拳”,保护好降率过程中可能受损的中小企业,以更好地落实普惠性减税目标。

| [] |

常耀中, 2016, “企业制度性交易成本的内涵与实证分析”, 《现代经济探讨》, 第 8 期, 第 48-52 页。DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2016.08.010 |

| [] |

程波辉, 2017, “降低企业制度性交易成本: 内涵、阻力与路径”, 《湖北社会科学》, 第 6 期, 第 80-85 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2017.06.013 |

| [] |

冯俏彬、李贺, 2018, “降低制度性交易成本: 美国税改与中国应对方略”, 《中央财经大学学报》, 第 5 期, 第 13-21 页。 |

| [] |

高培勇, 2014, “由适应市场经济体制到匹配国家治理体系——关于新一轮财税体制改革基本取向的讨论”, 《财贸经济》, 第 3 期, 第 5-20 页。 |

| [] |

侯卓, 2020, “重识税收中性原则及其治理价值——以竞争中性和税收中性的结合研究为视角”, 《财政研究》, 第 9 期, 第 93-104 页。 |

| [] |

黄晓波、段秀芝, 2009, “交易费用的会计计量及其对公司绩效的影响: 理论与证据”, 《审计与经济研究》, 第 5 期, 第 54-59 页。 |

| [] |

姜明耀, 2011, “增值税'扩围'改革对行业税负的影响——基于投入产出表的分析”, 《中央财经大学学报》, 第 2 期, 第 13-18 页。 |

| [] |

鞠晓生、卢荻、虞义华, 2013, “融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 5-17 页。 |

| [] |

刘成龙、刘晓艳, 2018, “增值税税率简并的价格效应与收入分配效应”, 《税务研究》, 第 8 期, 第 36-42 页。 |

| [] |

刘朝阳、Tsvi Vinig、张彬, 2020, “制度基础设施对微观工业企业交易效率的影响研究”, 《宏观经济研究》, 第 8 期, 第 76-91 页。 |

| [] |

刘朝阳、李秀敏, 2017, “交易成本的定义、分类与测量研究——基于2004-2013中国总量交易成本的经验证据”, 《经济问题探索》, 第 6 期, 第 8-15+58 页。 |

| [] |

莫长炜、龙小宁, 2018, “产业集群、技术外溢与企业创新绩效”, 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》, 第 1 期, 第 44-54 页。 |

| [] |

倪婷婷、王跃堂, 2018, “增值税转型促进了企业研发投入吗?”, 《科学学研究》, 第 10 期, 第 1848-1856 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.10.015 |

| [] |

聂辉华、谭松涛、王宇锋, 2008, “创新、企业规模和市场竞争: 基于中国企业层面的面板数据分析”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 57-66 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9621.2008.07.005 |

| [] |

聂辉华、方明月、李涛, 2009, “增值税转型对企业行为和绩效的影响——以东北地区为例”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 17-24+35 页。 |

| [] |

申广军、陈斌开、杨汝岱, 2016, “减税能否提振中国经济?——基于中国增值税改革的实证研究”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 70-82 页。 |

| [] |

苏彦, 2013, “从税收中性原则看我国营改增试点”, 《财会月刊》, 第 6 期, 第 53-55 页。 |

| [] |

许伟、陈斌开, 2016, “税收激励和企业投资——基于2004~2009年增值税转型的自然实验”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 9-17 页。 |

| [] |

张璟、刘晓辉, 2018, “融资结构、企业异质性与研发投资——来自中国上市公司的经验证据”, 《经济理论与经济管理》, 第 1 期, 第 75-86 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2018.01.010 |

| [] |

张五常, 1999, “交易费用的范式”, 《社会科学战线》, 第 1 期, 第 1-9 页。 |

| [] |

钱德勒 A.D., 等, 2004, 《大企业与国民财富》, 北京: 北京大学出版社, 第 27-36 页。 |

| [] |

Alchian A. A., Demsetz H., 1975, "Production, Information Costs, and Economic Organization". IEEE Engineering Management Review, 3(2), 21–41.

DOI:10.1109/EMR.1975.4306431 |

| [] |

Allen F., Gale D., 1999, "Diversity of Opinion and Financing of New Technologies". Journal of Financial Intermediation, 8(1-2), 68–89.

DOI:10.1006/jfin.1999.0261 |

| [] |

Chandra P., Long C., 2013, "VAT Rebates and Export Performance in China: Firm-level Evidence". Journal of Public Economics, 102(2), 13–22.

|

| [] |

Coase R.H., 1937, "The Nature of the Firm". Economics, 4(16), 386–405.

|

| [] |

Cooper A. C., Folta T. B., 2000, Entrepreneurship and High-Technology Clusters, Oxford: Blackwell Publishers.

|

| [] |

Cummins J. G., Hassettand K.A., Hubbard R.G., 1995, "Tax Reforms and Investment: A Cross-Country Comparison". NBER Working Papers(5232).

|

| [] |

Djankov S., Ganser T., Mcliesh C., 2010, "The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship". American Economic Journal: Macroeconomics, 2(3), 31–64.

DOI:10.1257/mac.2.3.31 |

| [] |

Garrison C. B., Lee F. Y., 1992, "Taxation Aggregate Activity and Economic Growth; Further Cross-Country Evidence on Some Supply-Side Hypotheses". Economic Inquiry, 30(1), 172–176.

DOI:10.1111/j.1465-7295.1992.tb01542.x |

| [] |

Inci E., 2009, "R&D tax incentives: a reappraisal". International Tax and Public Finance, 16(6), 797–821.

DOI:10.1007/s10797-008-9091-y |

| [] |

Jorgenson D.W., 1962, "Capital Theory and Investment Behavior". American Economic Review, 53(2), 247–259.

|

| [] |

Karadag M., Westaway T., 2000, "The Impact on Consumer and Producer Prices in Turkey of VAT Changes Designed to Meet EU Membership Criteria: A Computable General Equilibrium Approach". Middle East Business and Economic Review, 12(1), 43–57.

|

| [] |

Koester R. B., Kormendi R.C., 1989, "Taxation, Aggregate Activity and Economic Growth: Cross-country Evidence on Some Supply-side Hypotheses". Economic Inquiry, 27(3), 367–386.

DOI:10.1111/j.1465-7295.1989.tb02011.x |

| [] |

North D.C., 1984, "Transaction Costs, Institutions, and Economic History". Journal of Institutional and Theoretical Economics, 140(1), 7–17.

|

| [] |

Pierre M., Arthur V., Bart V., 2017, "Evaluating the Innovation Box Tax Policy Instrument in The Netherlands, 2007-13". Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 141–156.

DOI:10.1093/oxrep/grw038 |

| [] |

Williamson O.E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism, New York: The Free Press.

|

| [] |

Zhang L., Chen Y., He Z., 2018, "The Effect of Investment Tax Incentives: Evidence from China's Value-Added Tax Reform". International Tax and Public Finance, 25(4), 913–945.

DOI:10.1007/s10797-017-9475-y |